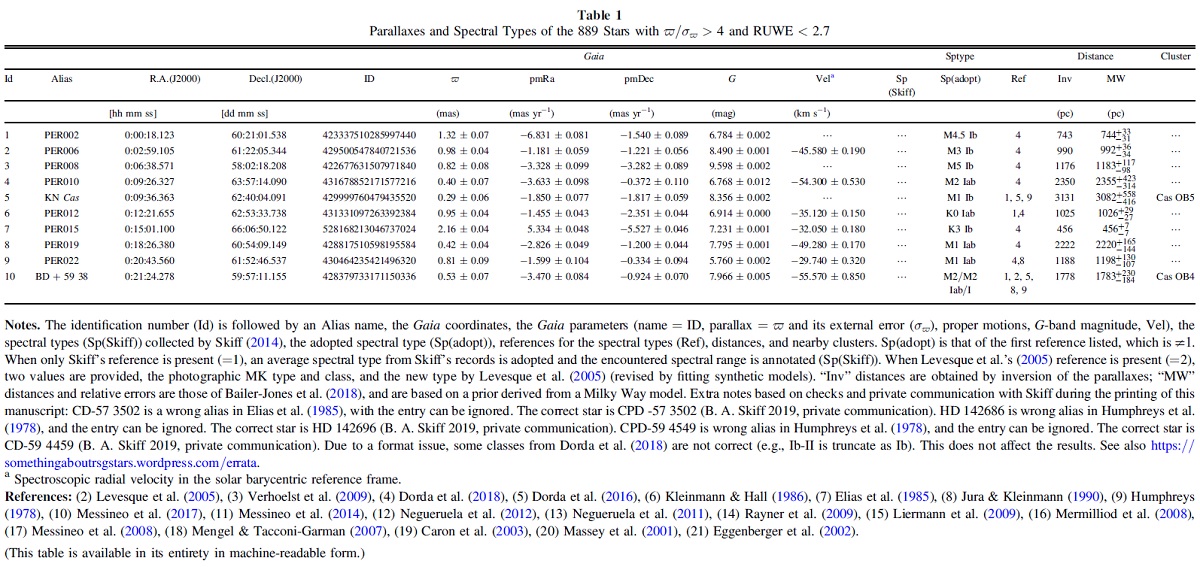

| Gaia DR2 の信頼度が高い、π/σ&π > 4 で RUWE < 2.7, 赤色超巨星 889 個を調べた。サンプル星は Skiff 2014 が 集めた、これまでに分光で同定されたK-M 型でクラス I の超巨星である。 その中には、有名な Humphreys 1978, Elias et al 1985, Jura, Kleinmann 1990, Levesque et al 2005 が含まれる。 | 2MASS, CIO, MSX, WISE, MIPSGAL, GLIMPSE NOMAD データから星の輻射等級 を求めた。サンプル星を HR-図上で解析し 43 星が Mbol < -7 であると 分かった。サンプル星の 43 % は M > 7 Mo であり、 30 % は巨星であった。 |

|

RSGとは RSGs は 9 - 40 Mo, 4 - 30 Myr 約 104 Lo である。その分布 から銀河系近過去の星形成史を探ることができる。既知 RSG のスペクトル型 分布は M0-M2 でピークを形作る。 現状 そうは言ったが、現在の所 RSG サンプルは大変不完全で、その空間分布は ほとんど分かっていない。可視光では OB アソシエイション方向の明るい 晩期型星を集めて RSGs カタログが作られた。 Humphreys (1978) は 92 RSGs を、 Elias et al 1990 は 90 をカタログ化した。Levesque et al 2005 は 62 RSGs のスペクトルを解析し、Jura, Kleinmann 1990 は 135 RSGs を集めた。 Gehrz 1989 は全銀河系で 5000 RSGs を予想した。現在、約 1000 の晩期型 クラス I 星が知られ、その内 400 星が RSGs である。 |

探しにくいわけ RSGs はそのカラーが晩期型巨星と似ており、多くの距離が不明で、カラー と光度が AGB 星と重なるためその同定は困難である。アソシエイションや 若い星団の近くで探すのであるが、 Messineo et al 2017 は内側銀河 SGs の僅か 2 % しか星団に属さないことを指摘した。 Skiff 2014 の分光カタログ + Gaia Gaia データは距離を与えることでこの状況を大いに改善する。 我々は、Skiff 2014 の分光カタログから、K-M 型でクラス I の星でかつ Gaia DR2 のあるものを選んだ。スペクトル型から輻射補正が決まるので各星の 光度を決められる。こうして真にクラス I である星を抜き出した。 |

|

既存リスト Skiff 2014 のスペクトル型リストから |b| < 10°, クラス I, スペクトル型 K - M の 1400 星を選んだ。それを他の RSG リストと比べた。 Humphreys (1978), Elias et al 1985, Kleinmann, Hall (1986), Jura, Kleinmann (1990), Caron et al 2008, Verhoelst et al 2009 である。また最近の銀河系 の明るい晩期型星分光カタログ、 Blum et al 2003, Comeron et al 2004, Clark et al 2009, Liermann et al 2009, Reyner et al 2009, Negueruela et al 2010, 2011, Messineo et al 2017, Dorda et al 2018 とも比べた。 Skiff 2014 カタログ Skiff 2014 カタログは文献にある分光分類をあつめたもので、多い場合 10 個以上の入力が一つの星にある。 RSG リストの概観 Humphreys (1970) : Bidelman のカードデータに著者のデータを足し, Ib 以上の 669 星。5 kpc までの分布。 Humphreys (1978) : Humphreys70 以降のデータ補完し、アソシエイション、星団に属する超巨星 のみを取り上げている。背後のリストは不明。 Elias et al (1985):SMC, LMC, our Galaxy の RSGs BVRI JHK 測光でバンドを 揃えた。比較からメタル量により平均カラーその他にメタル量効果発見。 Kleinmann, Hall (1986) : 26 低温矮星ー超巨星の K バンドスペクトル。 Jura, Kleinmann (1990) : 2.5 kpc 以内のマスロス RSGs 21 星のリスト。面密度は 1- 2 stars kpc -2 Caron et al 2003: 若い散開星団 NGC 7419 には BSG が一つ、 RSG が 5 個で BSG/RSG 比が非常に低い。回転速度が原因? Levesque et al 2005: 74 銀河系 RSGs のスペクトルを MARCS でフィットして Teff を決めた。 新しい Teff は文献値より著しく高い。 Figer et al. (2006) : RSGs をこれまでになく多く、14 個も含む赤外星団を発見した。 Davies et al 2008: RSGC1 no RSG 候補 17 星の NIR 分光観測を行った。発見論文が述べていたよりも光度の 散らばりが大きく、年齢は 30 % 伸びた。 Verhoelst et al. 2009 : D < 1 kpc の星 10 個」を含む銀河系 RSGs 27 個の ISO-SWS スペクトルと赤外測光を合わせ、SED をシェルモデルで フィットした。 |

分光カタログ その他に晩期型星の分光カタログも利用した。それらは、 Blum et al 2003 : GC 5 pc 周りの AGBs, SGs 79 個の R=550-1200 H, K スペクトル観測を近傍星と比較し、Teff, Mbol 決定。 Comeron et al 2004 : l = [6, 21], b = [-6', +6'] で Cala Alto 1.26m + 256x256 を 1' づつ短露出でずらして CO 2.295 μm, 狭K 2.26 μm 0.1 μm 巾、J, H の4フィルター観測。K < 10 mag, [CO] > 0.15 の 204 星を R = 980 分光。191 は強いCOで晩期型。18/191 は水吸収無く赤色超巨星の 良い候補。9 つは水吸収弱く、多分赤色超巨星。内側赤色超巨星は近傍超巨星 とスペクトルが違う。 Clark et al. (2009) : 赤色超巨星第3星団の NIR, MIR 分光。 8 RSGs は log (L/Lo) = 4.5 - 4.8. Liermann et al 2009 : Quintuplet 星団を積分フィールド分光器 SINFONI- SPIFFI/ESO VLT 1.94-2.45 μm Ks < 13 mag で観測。160 星。 Rayner, Cushing, Vacca (2009) : IRTF スペクトルライブラリー用の 210 星 0.8 - 5 μm R=2000 スペクトル。 Negueruela et al (2010) : , RSGC1 の近くで別の RSGC 発見。 K 分光から 8 RSGs を発見。 Negueruela et al (2011) : RSGC3 の周囲の星を 8000 - 9000 分光。30 個の RSGs を発見。 Verheyen et al 2012 : RSGCs の 80 RSGs で SiO メーザー観測。 15 % で検出。 Dorda et al 2016 : Ca II 三重線を使い、 RSGs を分離する手法を研究。有益と判明。 Messineo et al. 2017 : Messineo et al (2016) が l = [10, 60] で発見した 58 RSGs の 光度を赤外測光から 3.2 104 - 1.3 105 Lo と決めた。 Dorda et al. 2018 : マゼラン雲の低温超巨星の 400 スペクトルを KURUCZ, MARCS モデルフィットで解析し、 Teff スケールを決定。 他に Hohle,Neuhauser, Schultz (2010) : この論文には載っていない文献。3 kpc 内の大質量星=OV, VI, 早期 B、光度クラス I, II 16,304星。 3042 星はヒッパルコス視差あり。 |

|

Gaia DR2 ガイアデータは Gaia DR2 から採った。エラーは大体 G = 17 mag の星で 0.04 mas, 20 mag で 0.1 mas である。明るい晩期型星には対流と脈動の結果、 輝度中心の揺動が生じ、恒星位置の決定に誤差を産む。 |

位置マッチ 恒星位置はまず Skiff 2014 と SIMBAD から採り、2MASS で改善した。 その位置から 1.5" 半径で Gaia とのマッチを試みた。その結果、 1342 マッチ (96 %) が得られた。サンプル星の 7.5 % に対しては、ヒッパルコスとガイア の双方から視差が与えられた。二つの視差の差の平均値は 0.08 mas であった。 ただし、Gaia 視差 2 mas 以上の星に対する視差自体の分散の平均値は 1.21 mas である。 |

|

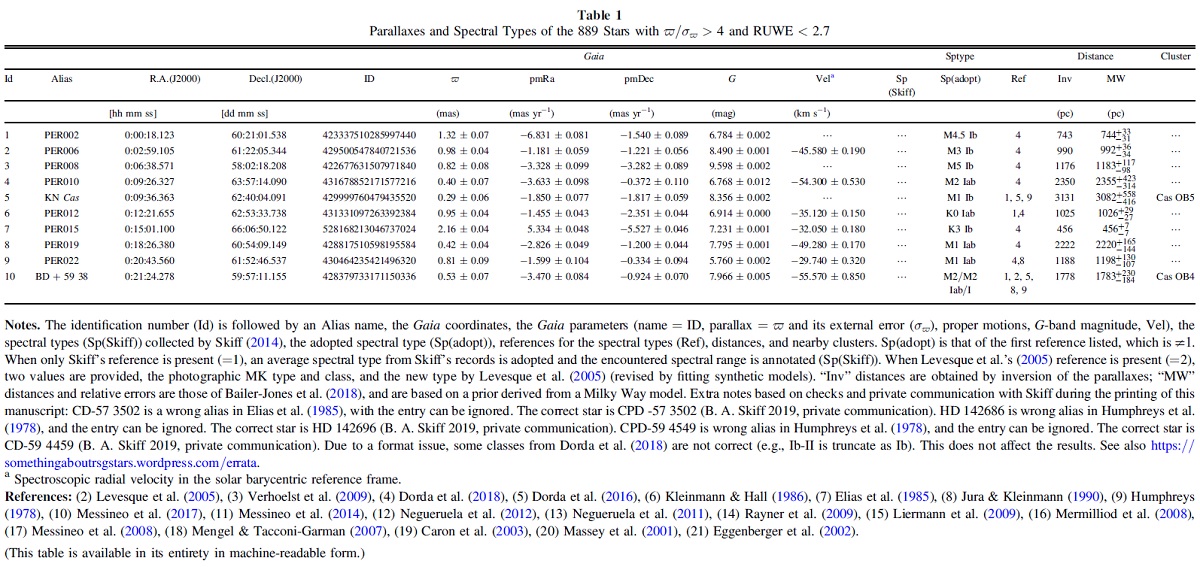

目標=光度計算 この論文の目標は既知のクラス I K-M 星の赤色超巨星に Gaia DR2 視差を 付けたカタログを用意して、それらの平均絶対等級を求めることである。 光度計算には観測からの SED を用いる。 σπ この論文では σπ = SQRT(k2 σπ(int)2+σs2) の意味で使う。ここに、σπ(int) = DR2 内部エラーであり、 G < 13 mag に対し k=1.08, σs=0.021, G ≥ 13 mag に対し k=1.08, σs=0.043 である。 RUWE ガイアチームは ユニットウェイトエラーよりも RUWE の使用を勧めている。 Lindegren et al. 2018 は RUWE = 1.4 をその推薦値としている。図1には 我々のサンプルの RUWE と G 等級の関係を示す。茶色マーク π/σπ > 4 の大部分が RUWE < 1.4 であること が分かる。しかし、1.4 6lt; ruwe 6lt; 2.7 の幾つかは π/σπ > 4 である。これは RSGs に対しては、 RUWE 基準を緩めて、測光中心が動くような明るい RSG も含めてよいことを 示唆する。我々は π/σπ > 4, RUWE < 2.7 の 889 星を質の高いサンプルとして得た。 |

図1.RUWE と G の関係。赤点線は RUWE=1.4, 灰色点線は RUWE=2.7 に対応。 茶色丸は π/σπ > 4 の星。濃緑十字は GaiaDr2 カラー無し。 |

|

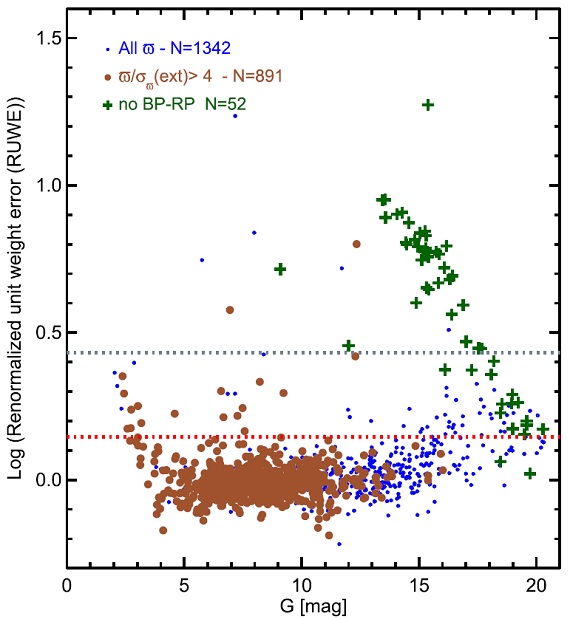

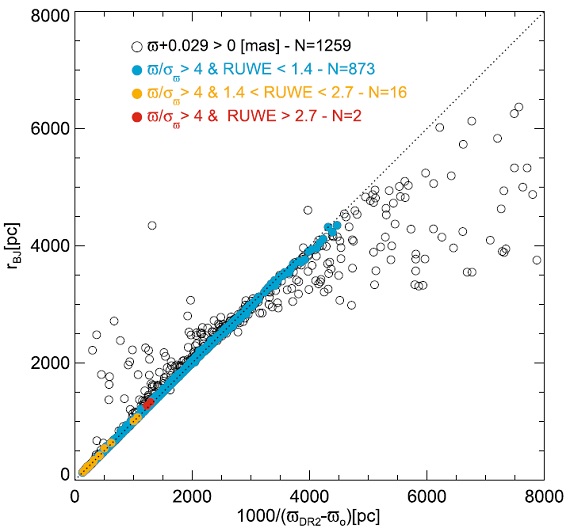

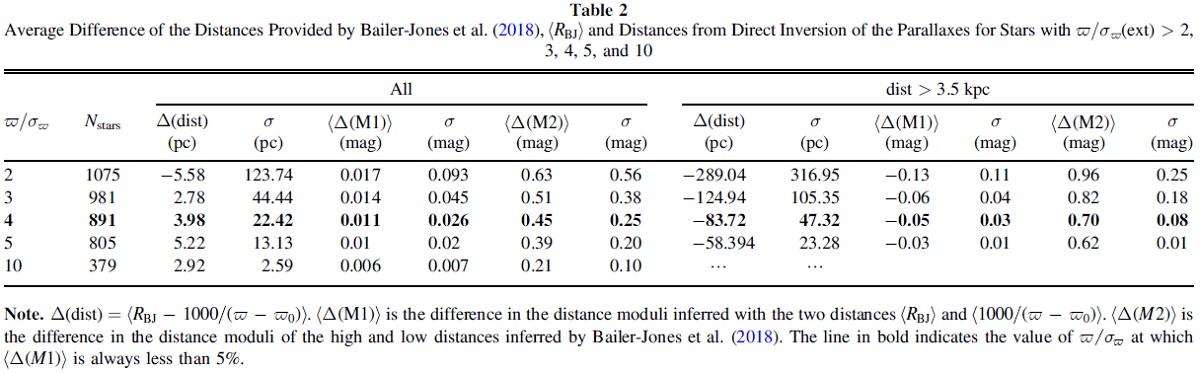

視差の逆数はダメ Luri et al 2018 の Gaia DR2 の距離評価では, 視差の逆数で距離を求める のではなく、他の情報も集めて、距離評価を推定問題として扱うことを勧めて いる。我々は他の情報から独立に光度を決めたいので、視差のみから距離を 決めたい。そのためには Bailor-Jones 2015 によるベイズ推定法が望ましい。 そこで、サンプル星には Bailor-Jones et al 2018 による距離評価を採用し た。我々のサンプルのような π/σπ > 4 の星の場合には、Bailor-Jones 距離と 視差の逆数との差は図2に示すように小さい。 誤差評価 Bailor-Jones 法を用いる利点の一つは、距離の誤差が正しく見積もれるこ とである。それに反し、 1/π で与えた距離は規格化できない確率伝播 に従うので期待値や分散値がない。視差の不定性が距離に伝播した、 σd = σπ/π2 は 1/π 距離推定に対する誤差としては無意味である(Luri et al 2018). (全然分からない! ) |

図2.縦軸=Bailer-Jones et al 2018 の距離と横軸=視差の逆数 との対比。塗潰し丸はπ/σπ > 4 の星。 シアンは RUWE <1.4. 橙は 1.4 < RUWE <2.7. 赤は2.7 < RUWE. 点線は rBJ - (1000/(π-πO)) = 0 |

|

星団随伴度 表1には約13%の星に随伴星団の候補を注記した。しかし、その確実性には 注意が必要である。例えば、 Davidson et al 2018 は DR" に基づき、 η Car が Trumpler 16 に随伴することにさえ疑問を呈している。 S Per 表1で Per OB1 に所属するとされた 22 RSGs は平均すると、π+0.029 = 0.51 ± 0.11 mas である。 (これも分からない! ) 一方、 Asaki et al. 2010 によると S Per のメーザースポットの視差は 0.413±0.017 mas である。残念ながら S Per (G=7.80) の Gaia 視差は 0.22±0.13 mas RUWE =1.27 で不定性が大きい。 |

VY CMa Zhang et al 2012 と Choi et al 2008 は VY CMa (G=7.17) の水メーザー 観測から 0.88±0.08 mas を得た。Gaia 視差はやはり不確定で π < -5.92±0.89 mas である。 VX Sgr Chen et al 2007 は SiO メーザーから VX Sgr G=7.17 に対し 1.57±0.27 kpc を、Xu et al. 2018 は水メーザーから 1.56±0.1 kpc を 得た。Gaia 視差は π = 0.79±0.27 mas、1.36+1.02-0.41 kpc である。 ただし、 π/σπ が低いので我々のサンプルには入れ ていない。 PZ Cas PZ Cas G=6.64 の Kusuno et al 2013 水メーザー観測は 2.81+0.22-0.19 koc を与えた。Gaia は π = 0.42±0.09 mas、2.22+0.53-0.36 kpc で 誤差内で一致する。 |

|

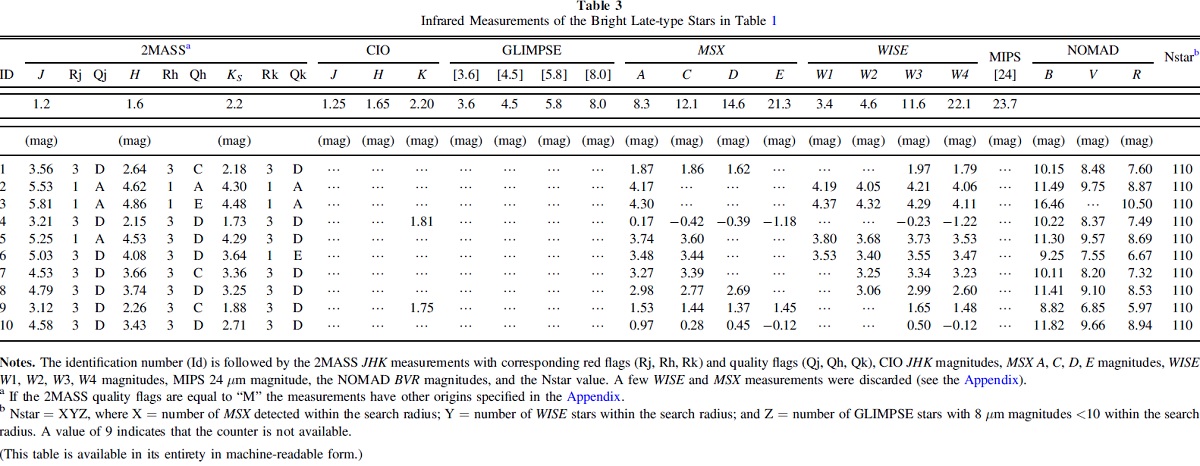

NIR 表1サンプルの 97 % には 2MASS 等級が得られる。その内 43 % は Ks = 4 より明るい。2MASS 観測の無いものは」 Morel, Magnenat 1978, Liermann et al 2009, Messineo et al 2010, Stolte et al 2015 を用いた。最も暗い OGLE BW3 V 94508 の K = 13.9 は Lucas et al 2008 から得た。 MIR 78 % の星に対しては MSX データが存在する。 24 % には GLIMPSE が、 96 % には WISE がある。 |

位置マッチ 我々は赤外カタログとのマッチには 5 arcsec 半径内最 近傍を採用した。MSX は 2MASS 位置から平均 1.3"、 WISE マッチは 0.4" で ある。 Gaia マッチは 2MASS 位置から 1.5" 内で、最近傍、Ks が最も明るい という条件で探した結果、2MASS 位置から平均 0.17" 内に見つかった。マッチ は画像上で確認した。 BVR BVR 測光は NOBMAD から得た。表3に測光データを示す。 |

|

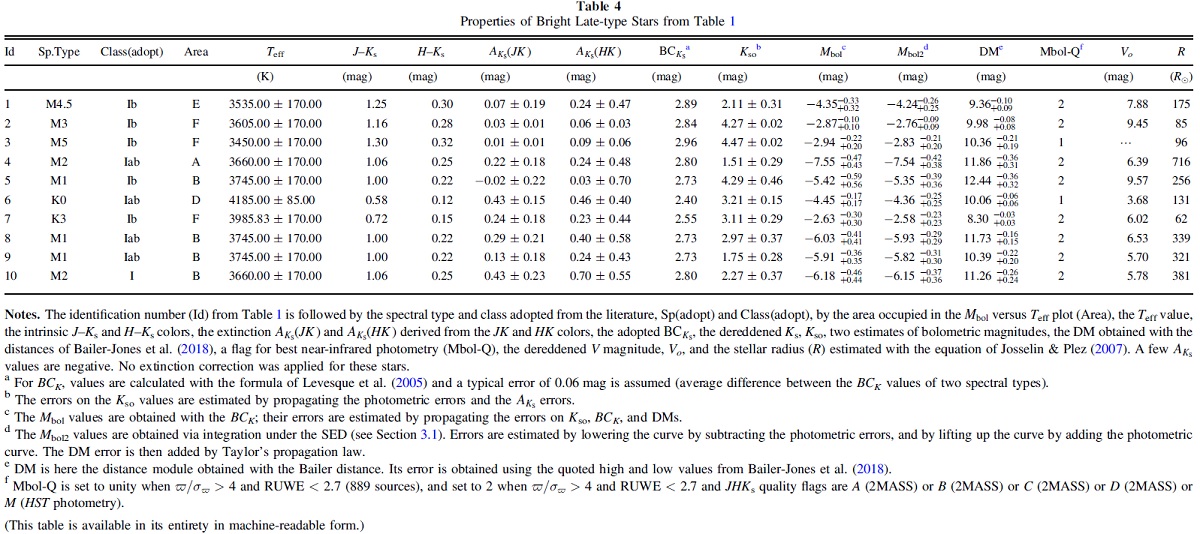

固有カラー K0 - M5 の固有カラーは Koorneef 1983 から採った。 M6 - M9 には 巨星 のカラー (Koorneef 1983、Cordier et al 2007) に 巨星と超巨星との間の 平均カラー差の補正を加えた。 カラー補正 減光曲線のべき指数には Messineo et al 2005 の n = 1.9 を採用した。 |

輻射補正 K 等級に対する輻射補正は Levesque et al 2005 を用いた。 SED 積分 輻射補正に加えて、2MASS, MSX, WISE, GLIMPSE, MIPSGAL からのフラック スを減光補正し、台形法(trapezium method)で SED 下の総フラックスを求 めた。赤い方の極限はもっとも赤いデータ点と 500 ミクロンでのゼロフラッ クスを結ぶ直線で近似した。一方、 J より青い側は黒体で近似した。 Messineo et al 2017 を見よ。輻射補正とフラックス積分の二つで求めた輻射 等級の差は平均 0.05 mag であった。Mbolを表4に示す。 |

|

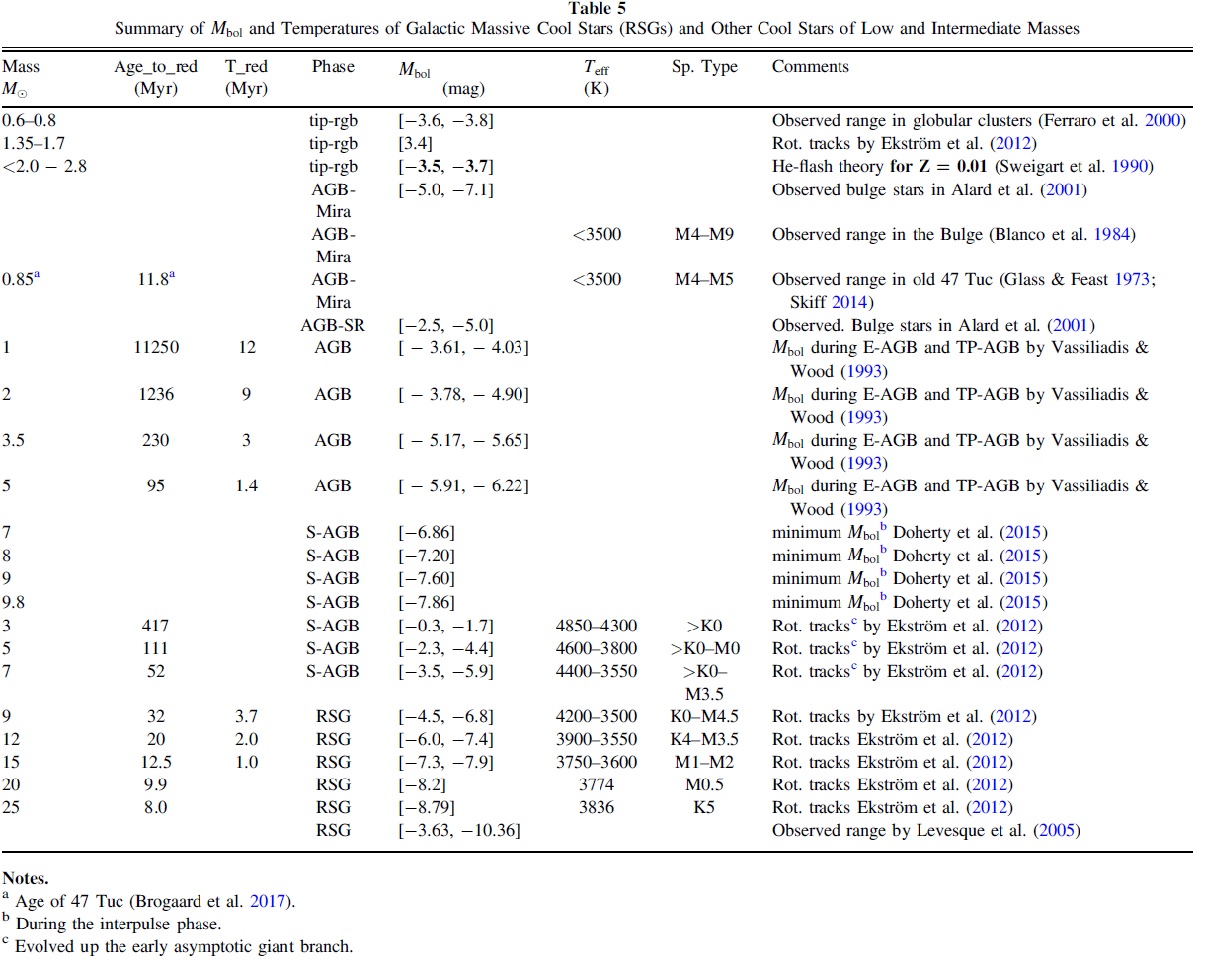

AGBs と RSGs AGB 星は M ≤ 9 Mo で縮退 CO 核を有する。 RSG 星は縮退核は持たない 9 - 40 Mo の星である。6.5 - 9.5 Mo 星は中心からずれた核燃焼を起こし、 9 - 10 Mo 星は中性子星を残す。 RSG 光度 RSGs は He 燃焼星である。 M = 9 Mo の RSG は Mbol = [-4.5, -6.8] で スペクトル型は K0 - M4.5 である。これが M = 25 Mo になると、 Mbol = -8 で スペクトル型は K5 である。表5を見よ。観測結果は Ekstrom et al 2012 の最新のモデル進化と良く合う。Levesque et al 2005 が解析した 90 RSGs の 結果では Mbol = [-3.63, -10.36] である。 AGB 光度 TRGB 光度: 高メタル球状星団で Mbol=[-3.6, -3.7](Ferraro et al 2000) TP-AGB 光度:Mbol=-7.1 Vassiliadis, Wood (1993) super-AGBs : M = 9 Mo (Doherty et al 2015) は Mbol<-7.6. |

光度の重なり合い このように、AGB と RSG の光度は重なり合い、AGB 星が光度クラス Ia, Ib, Ib-II になる可能性がある。レフェリーの指摘にあるように α Her は M = 2-3 Mo の AGB 星であるが、光度クラス Ib-II(Moravveji et al 2013) に 分類される。また NGC 6067 には 6 Mo、 K0-K4 の AGB 星がいくつか帰属する がそれらは Iab-Ib, Iab-Ib, Ib (Alonso-Santiago et al 2017) である。 ミラ型星と SR-型星 バーデ窓のミラ型星は Mbol = [-5.0, -7.1] ( Alard et al. (2001) ) で通常 M4 - M9 (Teff<3500K) である。同様に 47 Tuc の赤い枝の端にある 4 つの ミラ型星 V1 - V4 (Glass, Feast 1973) は M4 - M5 (Skiff 2014) で ある。対照的に SRs は Mbol = [-2.5, -5] で Miras の [-3.6, -7] より暗い。 確実な分離は? 確実に RSGs と言えるのは M > 15 Mo に対応する Mbol < -7.5 の 星 である。M4 より早期型で、 Mbol ≤ -5 の星は 5 7 Mo より質量が大と考え られる。それよりMbol = [-3.6, -5] または 赤い星はほぼ AGBs であろう。 表5を見よ。 |

|

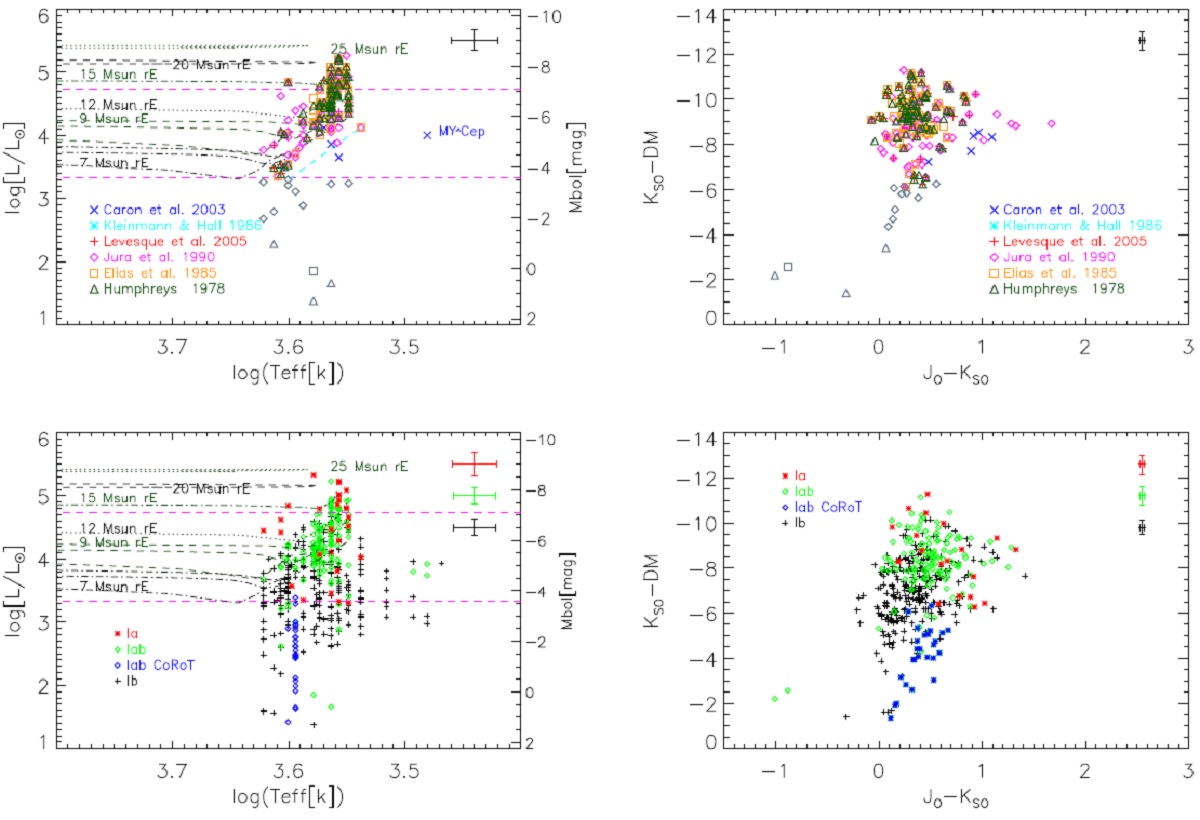

基準星の選択 Humphreys (1978), Elias et al 1985, Kleinmann, Hall (1986), Jura, Kleinmann (1990), Levesque et al 2005, Caron et al 2003 のカタログにある RSGs を基準星と して選ぶ。これらは OB アソシエイションに帰属すると思われるからである。 図3左上= HR 図 図3左上にそれらの log(L/Lo) と Teff をプロットした。 Ekstrom et al 2012 のモデル進化線と比べ、基準星の質量を」 7 - 25 Mo と見積もった。 中で、最も明るいのは SW Cep Mbol = -8.42 である。最も赤い MY Cep は M7.5 I である。 |

落選 Jura, Kleinmann (1990), の IRC+40105, 6 Aur, I Pup, sugOph, IRC+00328, 33 Sgr, 12 Peg, BD+47 3548, 56 Peg、Elias et al 1985 の CD 57 3502, Humphreys (1978), の CPD-59 4549, HD 142686, HD 150675 は Mbol > -3.6 なので落とした。 |

|

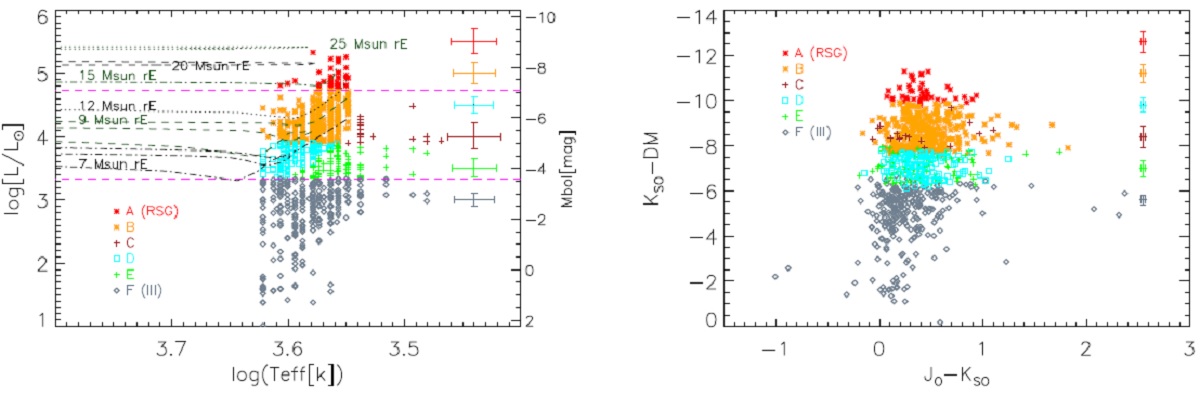

RSG 領域 基準星は図3上で次の線の左側に位置する。 log(L/Lo) = 51.3 - 13.33 logTeff (1) HR 図の区分色分け 図4には表4に載った星を HR 図上に色分けしてプロットした。 領域(A)Mbol ≤ -7.1 の晩期型星。大部分は RSGs である。 領域(B) -7.1 ≤ Mbol ≤ -5.0 かつ M4 より早期型。7 Mo < M の星 領域(C)-7.1 ≤ Mbol ≤ -5.0 かつ M4 より晩期型。 4 - 9 Mo AGB 星。 領域(D)-5.0 ≤ Mbol ≤ -3.6 中間質量 AGB 星と幾つかの低温期開始直前の暗い 9 Mo 星(Mbol=-4.5) 領域(E)-5.0 ≤ Mbol ≤ -3.6 で式(1) より赤い側。2 - 3 Mo AGB 星。 領域(F)-3.6 ≤ Mbol TRGB より下の低温度星。 |

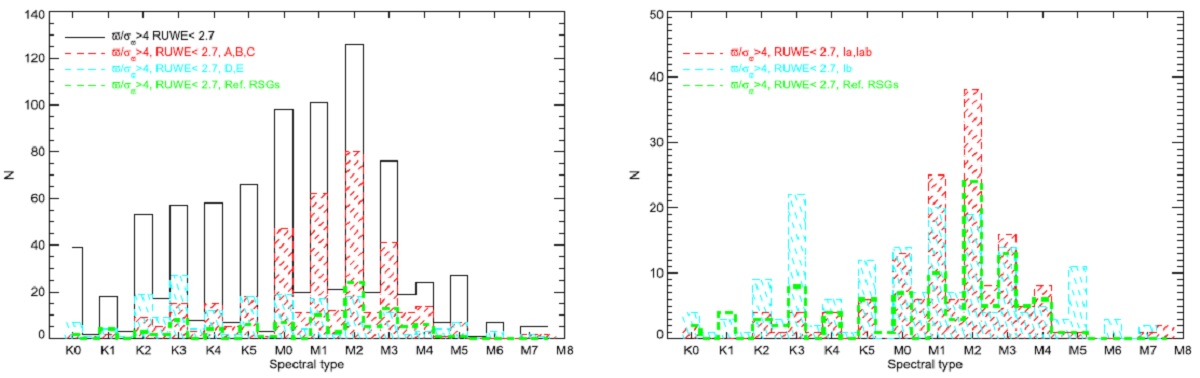

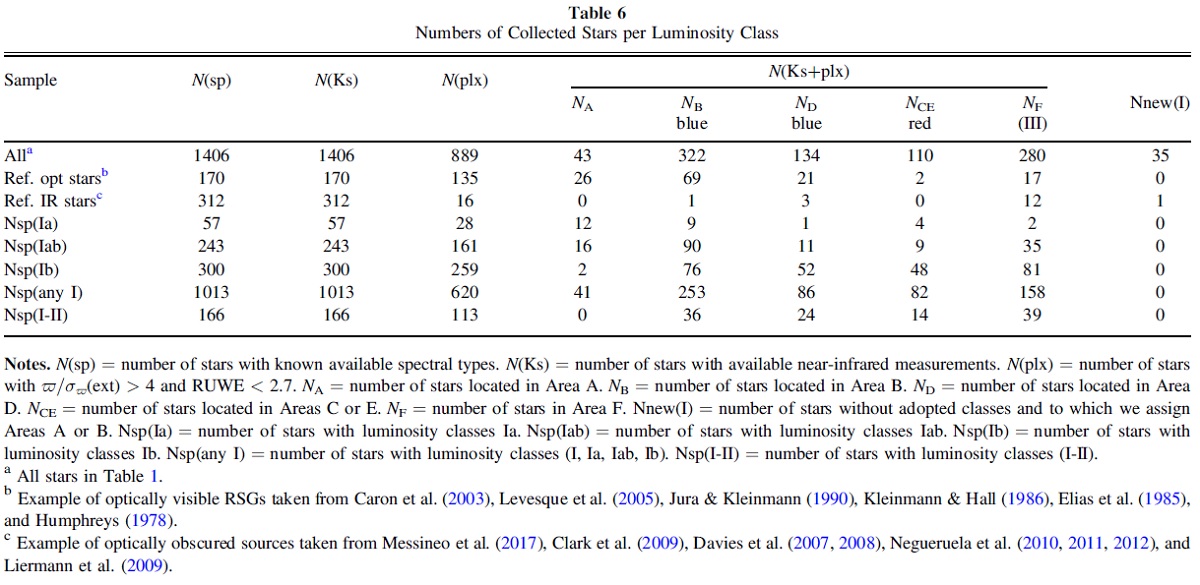

領域分布 図5には π/σπ > 4, RUWE < 2.7 の 889 サンプル星のスペクトル型分布を示す。基準星は主に Ia, Iab (35%) と Ib(33%) からなる。図3と5を見ると、基準 RSG 星は Ia, Iab と似て主に 領域 A と B にある。一方 Ib 星は 領域A,B, C, E, F に散らばる。 表1星の光度 表1にある星の約 43 星 (5 %) が領域A に属する。その中にはこれまで光度 クラスが未定であった HD 99619 と HD 105563 が含まれる。312 星 (35 %) は 領域B に属し、おそらく 7 Mo < M であろう。 約 30 % は領域 F = TRGB 以下の光度である。 ??? 約300 の RSGs が赤外で観測されているが、その大部分は DR2 に載っていない。 表6には赤外カタログからの星がわずかに16個しかない。 (97 % が 2MASS と前に書いてあったが? その次の文章もわけわかんない。 ) |

|

変光の概況 Gaia データのある 1342 星の内で変光フラグが立っているのは 137 星であ る。良い視差が与えられているのは 90 星 (10 %) である。 その 90 星のスペクトル型は K5 - M7 で、 83/90 は Gaia LPV 変光星に分類 されている。それらの変光幅は Gaia G バンドで平均 0.51 mag である。 領域 C と E に一つづつ変光巾 2.5 mag を超す星がある。 |

G−バンド変光曲線 G−バンド変光曲線の解析は別に行う。 |

|

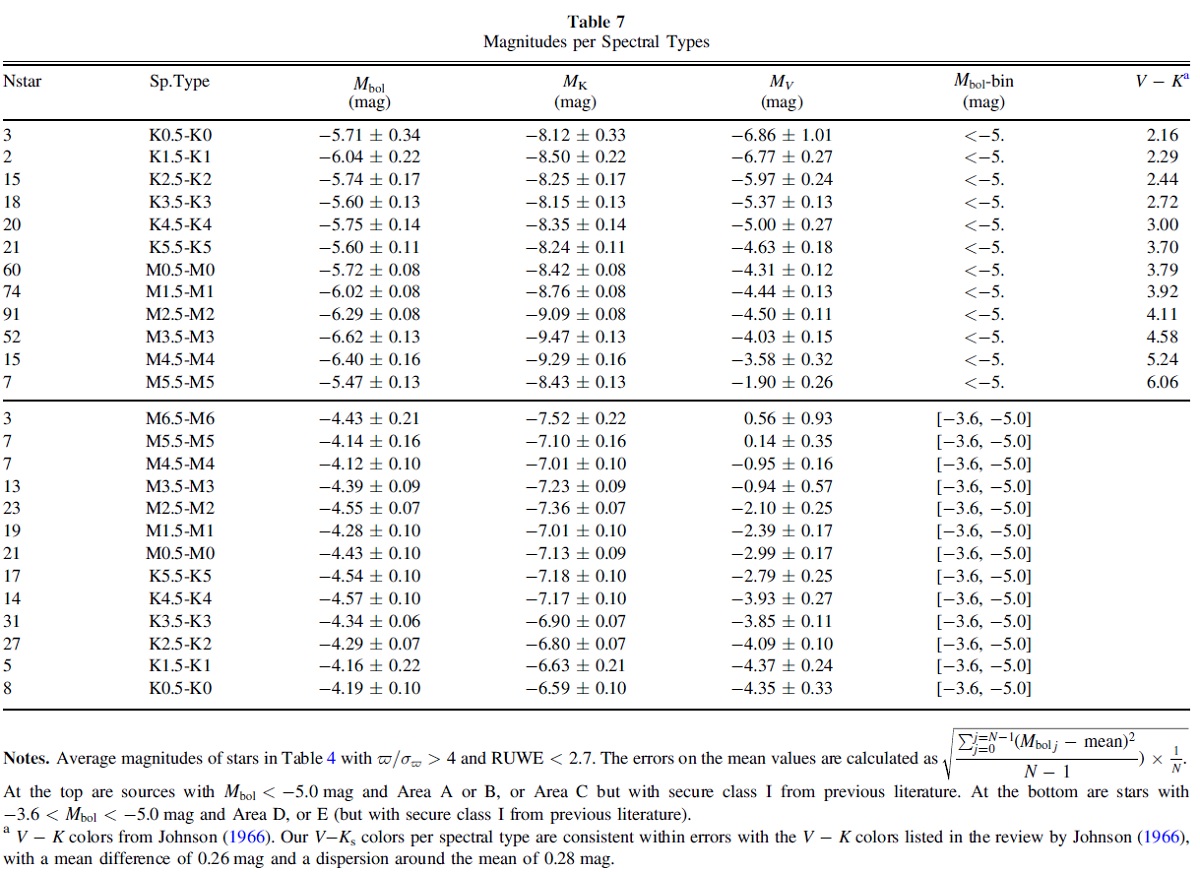

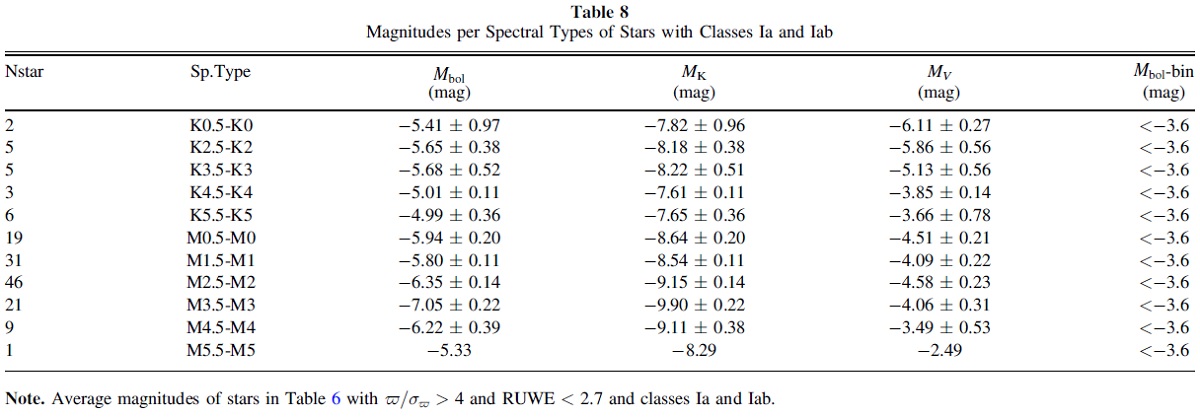

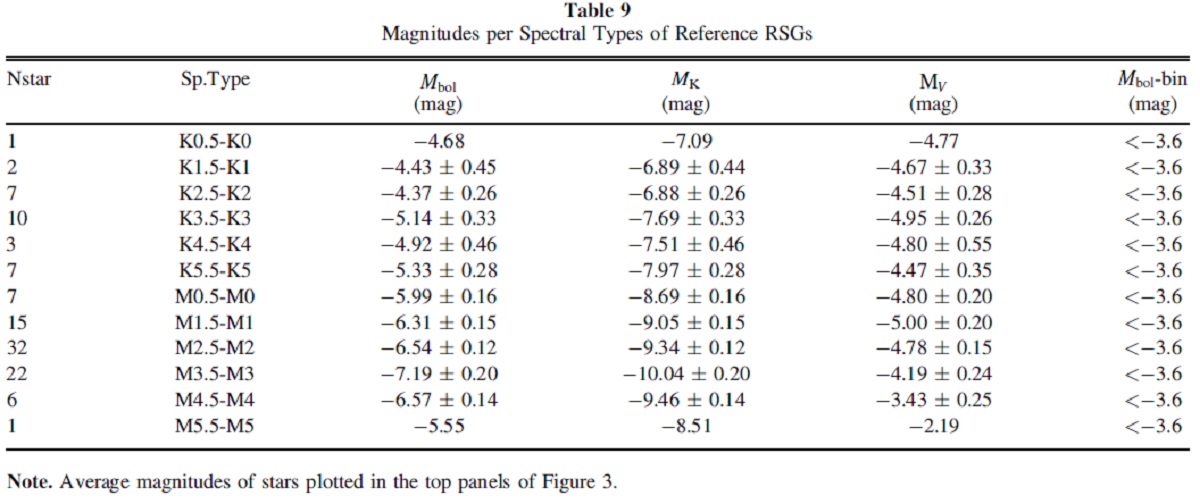

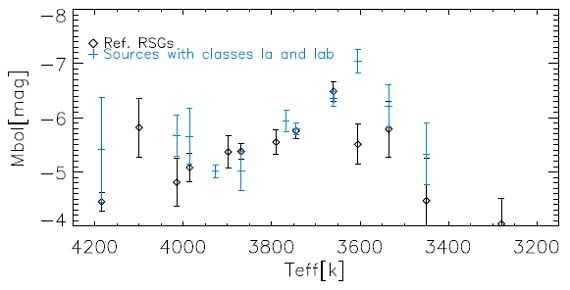

クラス I のスペクトル型別平均等級 表7には光度クラス I で、 Mbol < -5.0 と -3.6 < Mbol < -5 の 星についてスペクトル型別の平均等級を示す。この表は銀河系星計数 Wainscoat et al (1991) の役に立つ。Just et al 2015 の表2でヒッパルコス星のクラス毎の赤外光度 が与えられている。 クラス Ia, Iab のスペクトル型別平均等級 さらに表8と9には基準超巨星光度クラス Ia と Iab の平均等級を示す。 平均等級と有効温度 図6には平均等級と有効温度の関係を示す。 |

図6.平均 Mbol - Teff 関係。 |

|

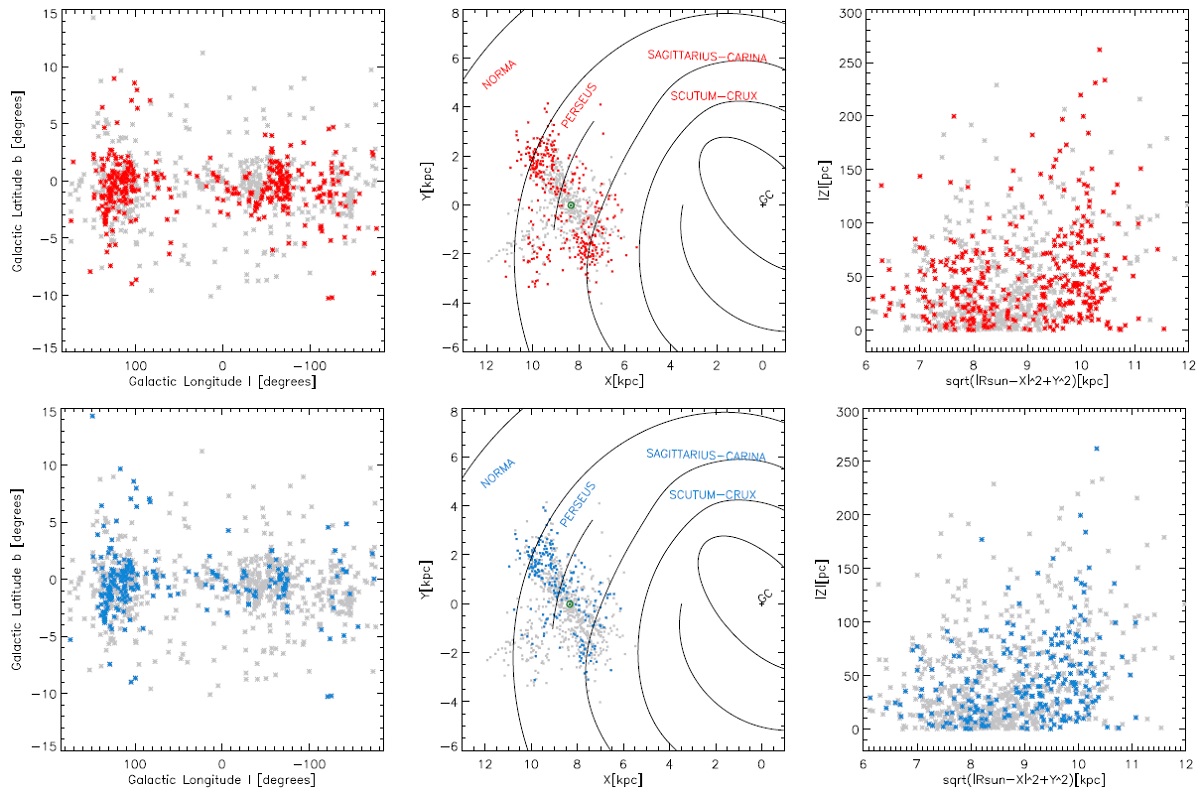

クラス I は遠い 図7に銀画面上のサンプル星の分布を示す。Mbol = -5.0 (L = 8000 Lo) より 明るい星は全サンプル平均よりも太陽からの距離が遠目である。 |

|

サンプル Gaia DR2 から, 光度クラス I = RSG 候補のカタログを作るために、過去の 文献で一度でも分光的にクラス I とされた星 1406 個を集めた。スペクトル型 は主に Skiff 2014 から採った。サンプル星の 13 % が既知星団に所属している。 測光 各天体の 2MASS, CIO, MSX, WISE, MIPSGAL, GLIMPS, NOMAD 等級を集めた。 そこから見かけ絶対等級を得た。 視差と光度 1342/1406 星の視差を Gaia DR2 から得た。1290/1342/1406 星は GBP-GRP カラーが与えられている。良質サンプル π/σπ > 4, RUWE < 2.7 の 889 星を残した。 そして、それらの光度を計算し、 HR 図上にプロットした。 |

基準赤色超巨星 光度と近所に OB 星があることから, 大質量星と見做せそうな星を文献から 選んだ結果、 170 の基準赤色超巨星を決めることができた。その内 118/170 星は DR2 の良い視差が与えられ、かつ Mbol < -3.6 である。基準星の 光度クラスと Mbol 領域との関係を調べた。 Ia, Iab 星の 81 % が領域 A, B に存在する。一方 Ib 星で A, B 領域にあるのは 44 % である。 光度分布 全サンプルの 609/889 = 68 % は Mbol < -3.6 である。536/609/889 星は 過去の文献で確実にクラス I または II とされている。その中の 5 % が領域 A に属し、大質量星でありそうである。また、41 % は領域 A, B に属し、M > 7 Mo と考えられる。一方サンプルの 30 % は TRGB より暗い領域 F に属する。 |