アブストラクト理論的最大光度銀河系内の最も明るい星について、 HR 図、光度、赤色超巨星と青色超巨星の比 を調べた。アソシエーションと星団に属する超巨星と O 型星のカタログを付けた。 モデル HR 図では Mbol = -10 ∼ -12 の非常に明るい O 型星のグループは存在 するが、進化した超巨星ではそれほど明るい星はない。 B5 より晩期では超巨星の 最大光度は Mbol = -9.5 である。 観測最大光度 最も明るい赤色超巨星の観測値は Mv = -8 で、Sandage, Tammann は距離指標に 使う提案をした。特に明るい Cyg OB 2 No.12 (Mv = -9.9 ) を除くと、青い星の 最大光度は Mv = -8.5 である。 赤色超巨星と青色超巨星の比 赤色超巨星と青色超巨星の比には銀河中心距離との相関が見られるがまだ 確かでない。 |

1.イントロ距離指標明るい星は距離指標として重要である。したがって、スペクトル型毎に最大光度 を求める。近傍銀河でその値が一定かどうかを見る必要がある。第1歩として、 銀河系内天体の情報をまとめた。 星団との関連 このため、知られている超巨星と O 型星について、 アソシエーション、星団と関係するかどうかを調べた。次に、HR図を調べた。 そして各スペクトル型で最も明るい星の光度を求めた。 |

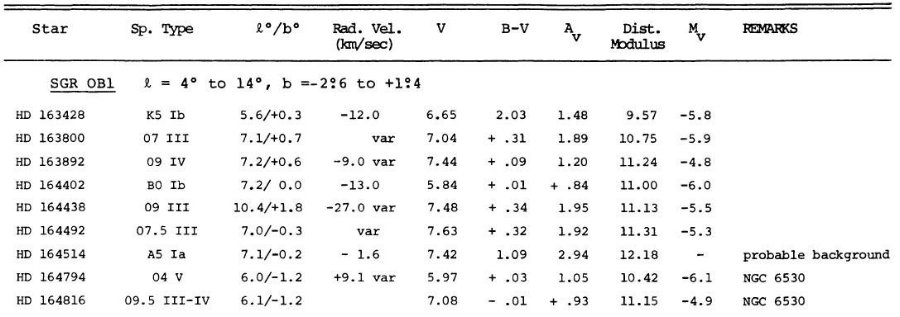

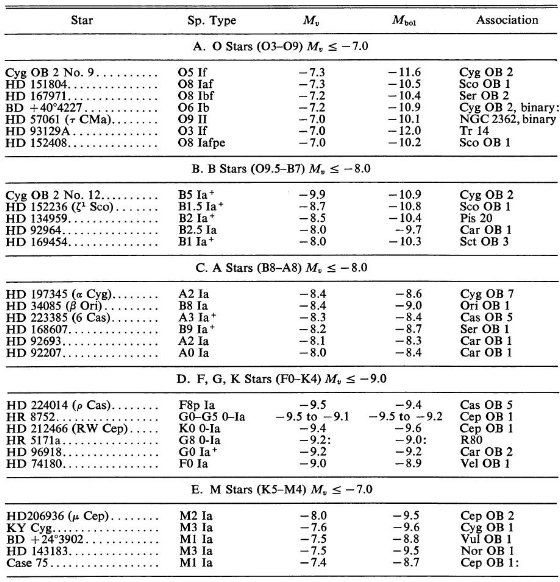

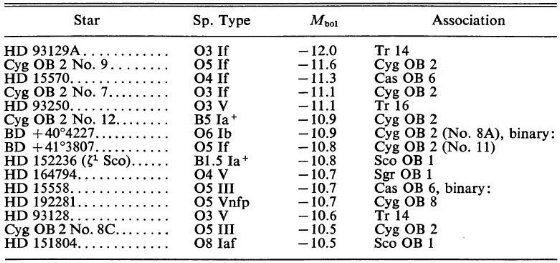

2.アソシエーションと星団に属する星カタログ論文の表にはアソシエーションと星団に属する O, B0 - B1 星 と巨星を 載せた。メンバーかどうかは方向、測光距離、視線速度から決めた。測光距離には O, B 型星は Walborn 1972, 晩期超巨星は Blaauw 1963 の較正を用いた。 データ源 データ源は Humphreys 1970, 1973, 1975, 等である。 ここでの議論は Humphreys 1970, Sandage, Tammann 1974 に近いがデータがより完全である。 |

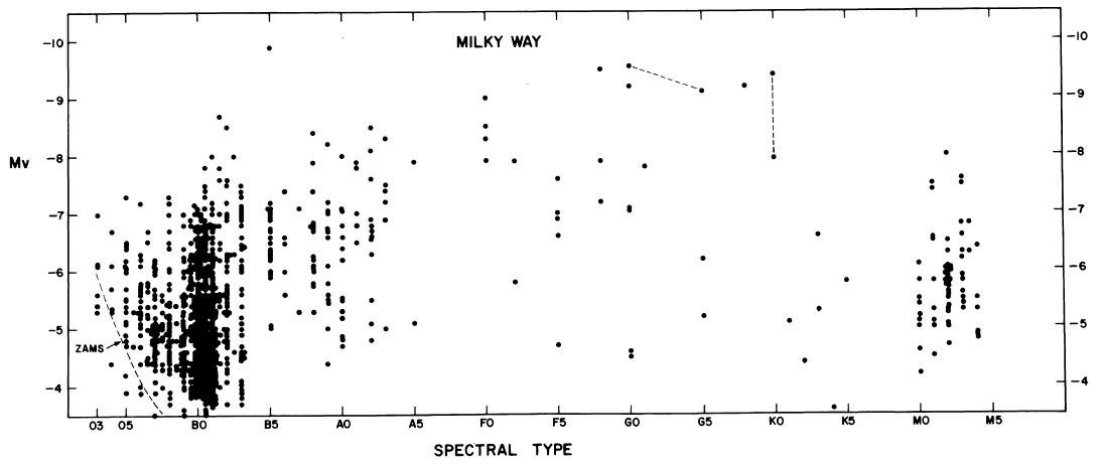

3.HR 図図1,2にはカタログ星のHR図を示した。ηCar や P Cyg のような特異星は 含めていない。天体距離はほぼ 3 kpc 以内である。理論カーブとの比較では、(1) O 型星の Mbol = -10 ∼ -12 (2) その明るさの晩期型超巨星はない。 (3) B3 から M 型超巨星にかけては Mbol = -9.5 が上限となる。 原因が単なるサンプル数の不足か、進化が非常に速まるためか、収束効果か 不明である。大規模マスロスは進化に大きな影響を及ぼすであろう。 その結果、赤色超巨星は 20 Mo より軽い星しかないのかも知れない。 |

表2.可視域で最も明るい星 超巨星のグループ化 図1から明らかなように、F, G, K 型超巨星は可視域では最も明るい 星である。しかし、これら黄色超巨星は矮星と混同しやすく距離指標として 適当でない。他銀河では B -V ≤ 0.4 または ≥ 2.0 の星が見分けやすい。 青い星のスペクトル巾は狭いが図1を見ると光度は大きく変化する。 ここでは、スペクトルグループ化を O3-O9, 9.5-B7, B8-A8, F0-K4, K5-M4 に 分ける。その内部で最も明るい星を論じる。 |

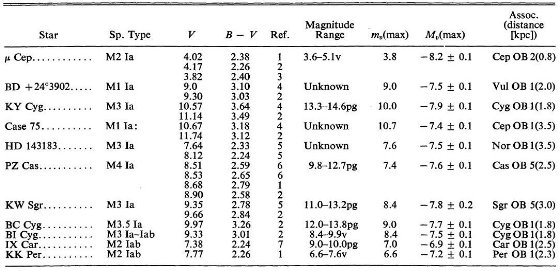

表3.最も明るい星  表4.M 型超巨星の最大光度 |

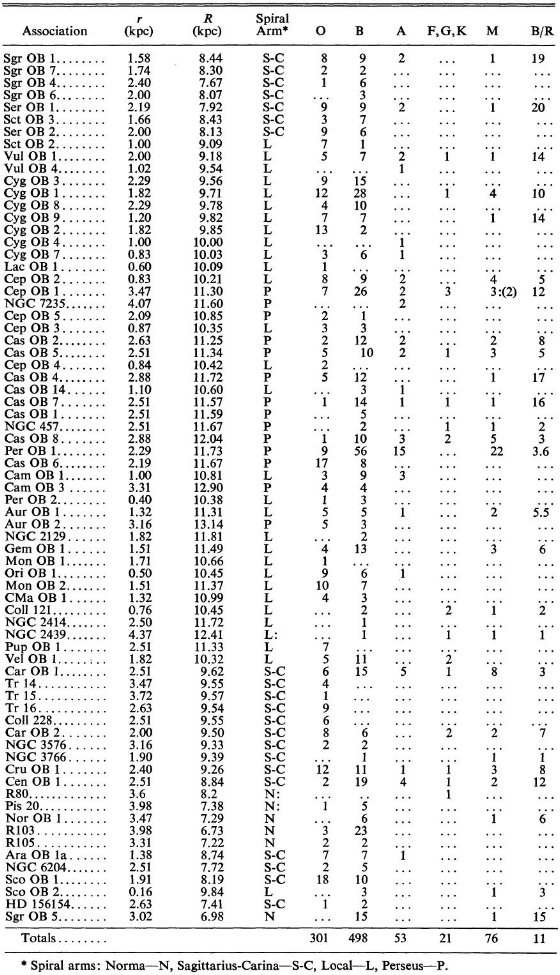

表5.アソシエーションと星団内の明るい星のスペクトル型分布 |

6.まとめ可視で最も明るいのは No.12 Cyg OB2 Mv = -9.9 mag. 赤色超巨星は Mv = -8, B, A 型で -8.5 mag. |