| スキュータム腕の根元の方向の4つの赤色超巨星星団の一つ RSGC3 の空間的 広がりは未確認である。RSGC3 の周辺で 2MASS で明るい星を探った。 カラアルト 3.5 m 望遠鏡 TWIN 分光器で、候補星の 8000 - 9000 A 分光を 行った。 | RSGC3 の 5 メンバー星の視線速度はStephenson2 と同じであった。星団の外 < 18' で 8 RSGs を見出した。それらは二つの集団に分かれる。南集団は 独立な RSGC に見える。北集団は小さい星団で類似の赤化と 年齢が示唆される。測光データの解析から RSGC3 を 30 以上の RSGs が取り巻 いていることが分かった。RSGC3 を取り巻く星の総質量は 105 Mo を超える。 |

|

盾座腕方向の赤色超巨星星団 RSG の赤外スペクトルからは絶対等級が決めにくい。l = [24, 29] で続々 発見された RSG 星団、 RSG1 12±2 Myr, 3±1 104 Mo Figer et al. (2006), Alicante8(RSG4) 少し暗く小さい Negueruela et al. (2010), RSG2(Stephenson2) 17±3 Myr, 4±1 104 Mo Davies et al. (2007), RSG3 16 - 20 Myr, 2 - 4 104 Mo Clark et al. (2009) は現時点では RSG 構成員しか同定されていない。 |

高分解分光なしだと構成員同定は怪しい RSGC1 と Stephenson2(RSGC2) では視線速度測定から星団構成員を同定した。 RSGC1 方向の減光は非常に高く、RSGs しか明るい星が見えなかった。一方、 Stephenson2(RSGC2) 方向には明るい赤色星が多数存在し、また視線速度から は星団構成員とは異なる赤色超巨星も 7' 以内にいくつか混在していた。 他の星団では視線速度による分離は行われておらず、構成員の同定はやや 怪しい。 8000 - 10000 A 域ならどうか? 近赤外高分散分光は観測時間を得るのが大変で、可視では星が暗すぎる。 中間の 8000 - 10000 A 域はちょうど良い妥協波長である。 |

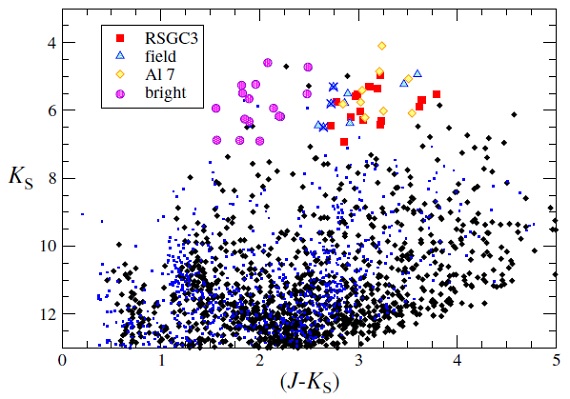

2.1.測光基準赤化フリー指数 QNegueruela et al. (2010), で示されたように、赤化フリー指数 Q = (J-H)-1.8(H-Ks) は早期型星で Q ≤ 0, 晩期型矮星やレッドクランプ巨星で Q ≥ 0.4 となる。 それに対し、RSGs は独特な振る舞いを示す。大部分の RSGs は Q = 0.2 - 0.3 となる。一部が Q = 0.4 近くに位置する。 RSG 候補の選択基準 RSGC3 中心から 20' 以内の星から次の基準で RSG 候補を選んだ。 a. J-Ks > 1.3 b. Ks ≤ 7.0 c. Q = [0.1, 0.4] d. i > 9.5 (減光が強いはずだから。) |

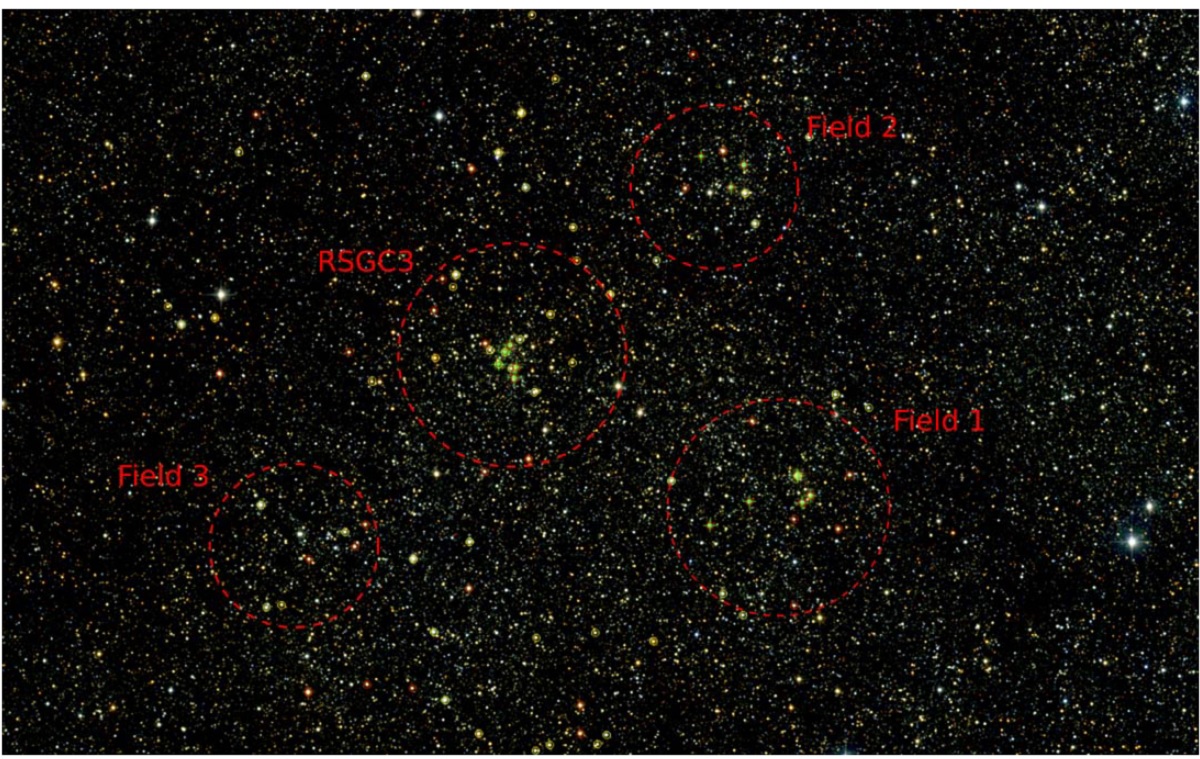

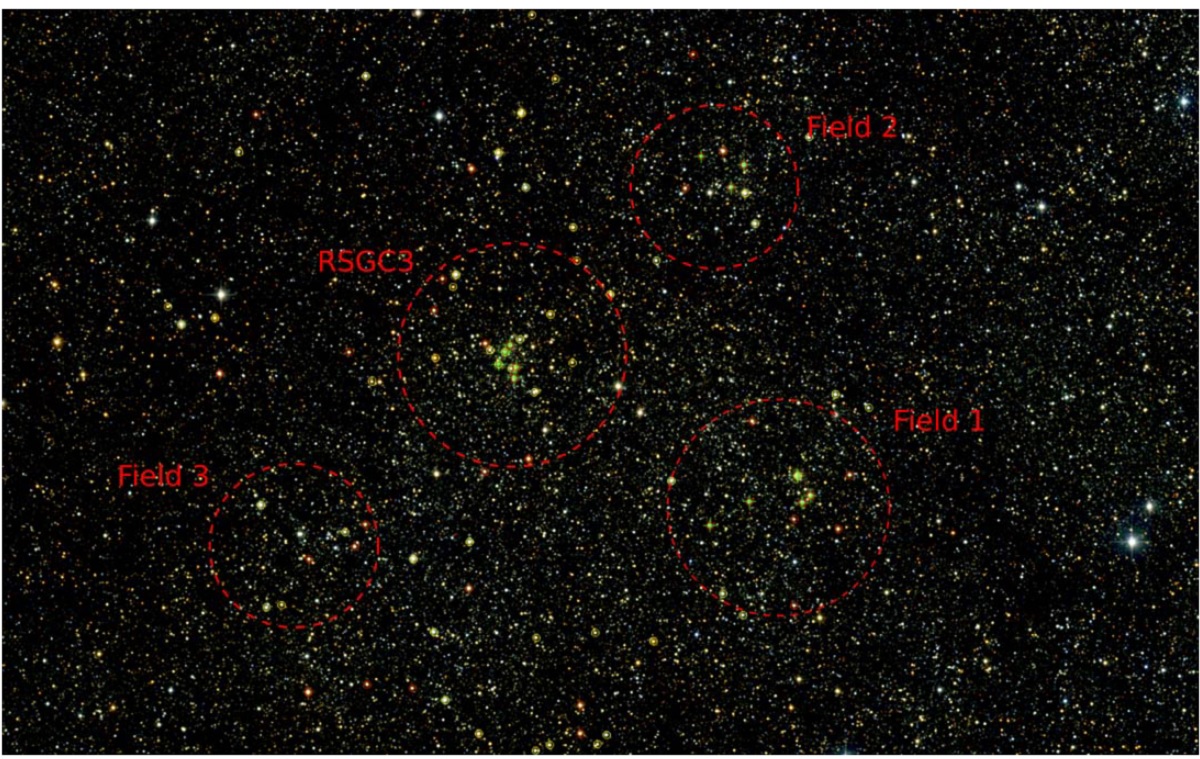

RSG 候補星 RSGC3 中心から r = [7', 20'] の中に、この基準を通過した星が約 50 個 あった。それらの分布は均一でなく、3つの塊が見える。フィールド1は RSGC3 から 14'SW に位置する。これは集中の強い集団である。フィールド2は 12'NW にあり、Ks で非常に明るい星の集まりである。フィールド3は 12' SE に位置し、星はその領域で一様に分布し、集中は見られない。これらの 候補星は表1にまとめた。 2.2.分光基準観測は Calar Alto (Almeria, Spain) にある 3.5 m 望遠鏡に付けた Cassegrain Twin Spectrograph (TWIN) により行われた。波長域は 8000 - 9000 A, 分解能 7000 である。露出時間は i ≤ 10 で 150 s, i = 14 で 2000 s であった。 |

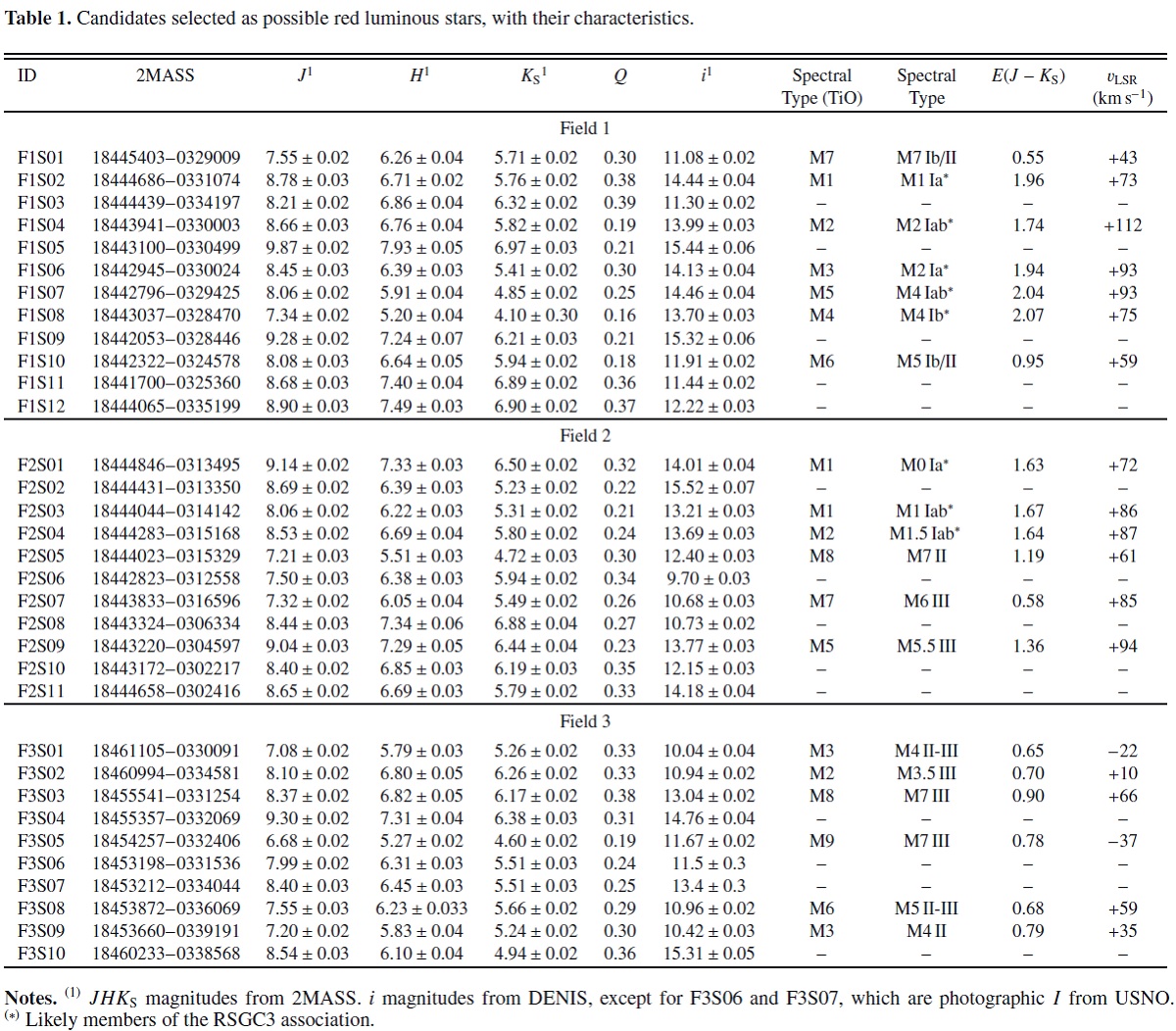

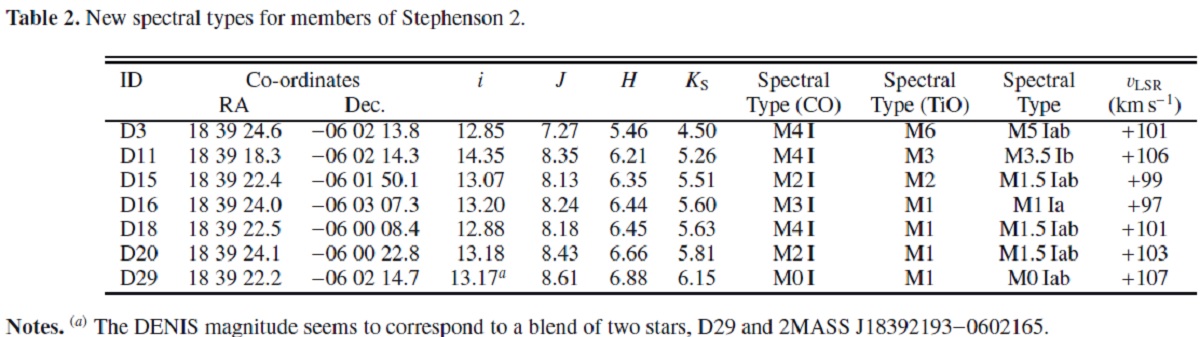

図2.Stephenson2 の星 D18 のスペクトル。スペクトル線の特徴から M1.5 と判断される。 |

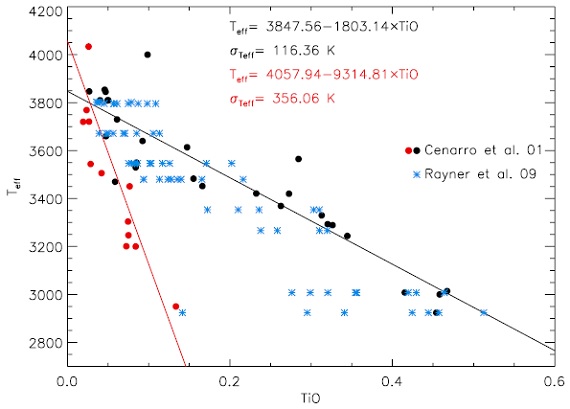

図3.Cenarro et al 2001 スペクトルライブラリーからの TiO 8660 A バンド深さと Teff の関係。 |

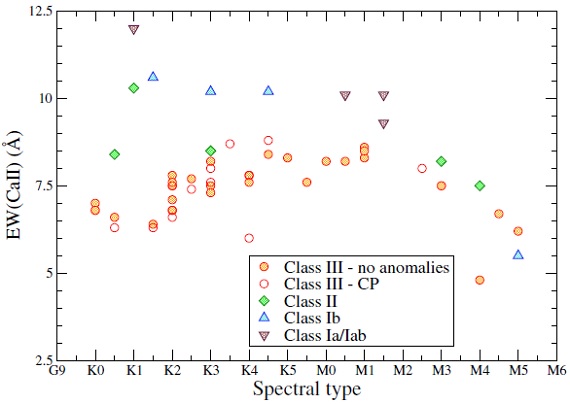

図4.Cenarro et al 2001 スペクトルライブラリーの星を使った、 EW(CaII). M2 までは巨星と超巨星は離れている。 |

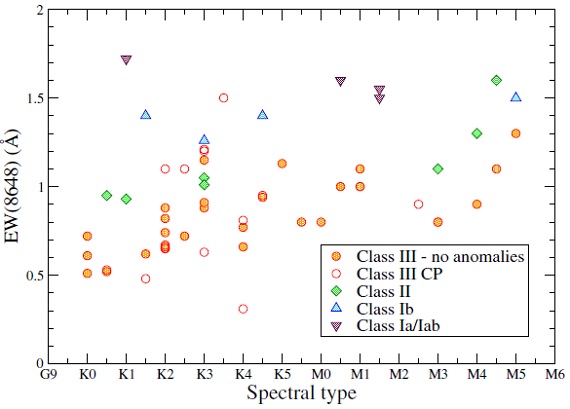

図5.Cenarro et al 2001 スペクトルライブラリーからの EW(TuI/FeI) とスペクトル型の関係。超巨星は巨星と離れている。 |

|

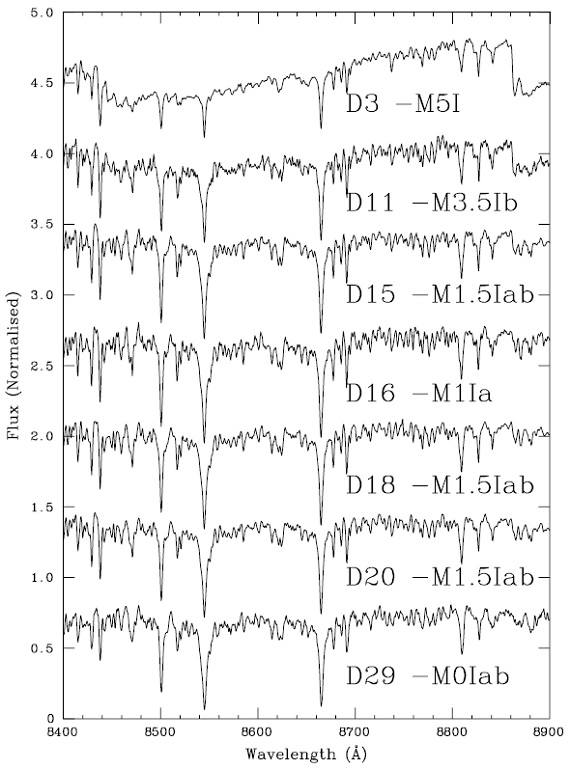

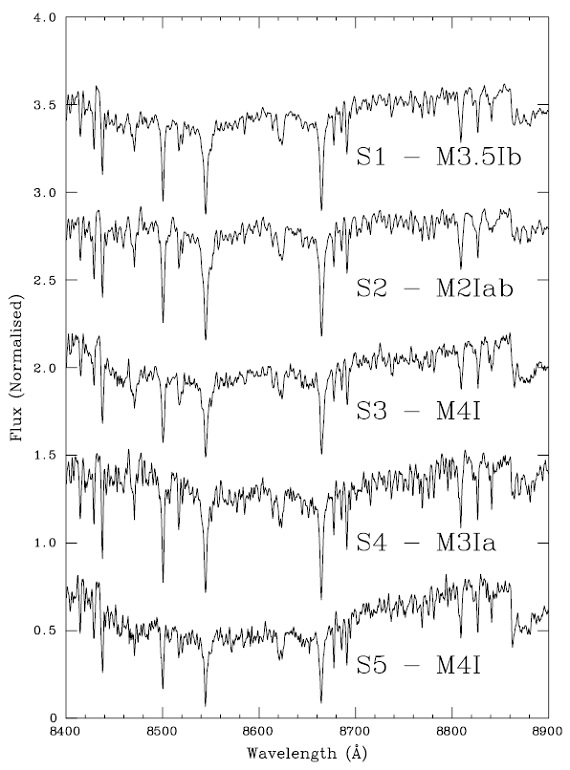

図6.Syephenson2 星団の 7 RSGs スペクトル。 vrad が大きいため、 FeI8621 A 吸収線はずれたため、 8620DIB の肩にコブとして見える。D3 は晩期型過ぎて、このラインは見えない。Ce |

4.1.Stephenson2 |

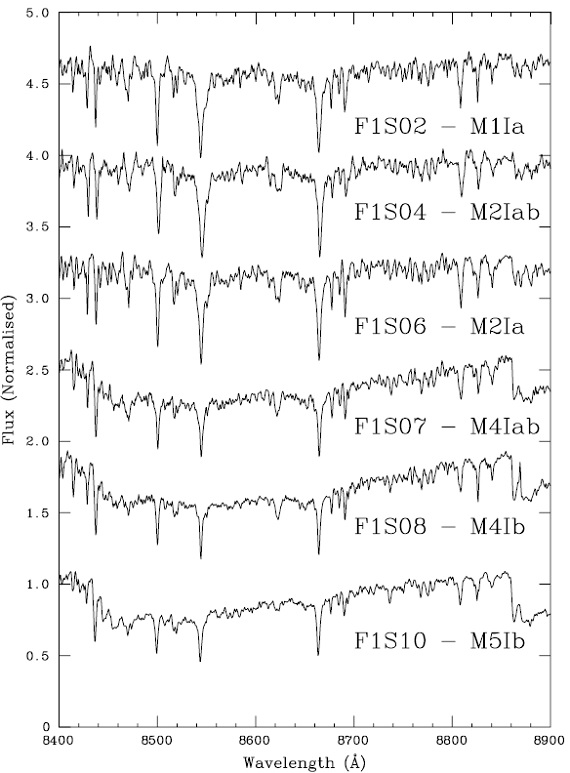

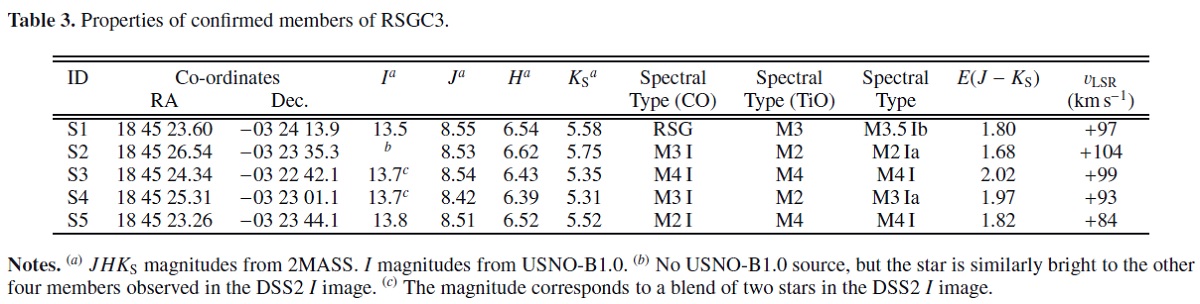

4.2.RSGC3 図7.RSGC3 の 5 RSGs スペクトル。8620 A 強い DIB がある。 |

4.3.フィールド1 図8.フィールド1の星。上5つは似たカラーを持ち、強い赤化を被っている。 それらは RSGC3 アソシエイションの成員らしい。 底のスペクトル = S10 は暗く、赤化は小さく、 vrad は他と異なる。 |

4.4.フィールド24.5.フィールド3 |

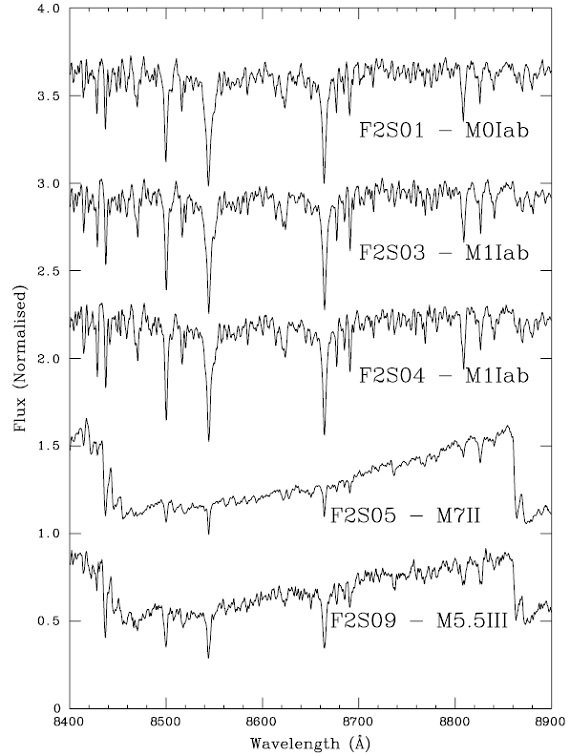

図9.フィールド2の星。上3つは似たカラーを持ち、強い赤化を被っている。 それらは RSGC3 アソシエイションの成員らしい。 F2S05 = 明るい前景巨星。 F2S09 = ノイズが高いが巨星らしく見えるが、赤化と vrad は RSGC3 アソシエイションと同じ。 |

|

Qが選んだ星のスペクトル型 RSGs 選択基準とした Q = [0.1, 0.4] は早期型星と赤色矮星を除くことを 目的としている。実際、この基準で選ばれ、分光観測を行った 19 星は 様々な強さの減光を受けた明るい M-型星であることが分かった。8 星は強い 赤化を持つ超巨星である。残りは中間または晩期型 M-巨星か、低光度超巨星 で、その赤化量は E(J-Ks) = 0.55 - 1.36 に散らばる。 |

Q では明るい巨星と RSGs とは区別できない こうして Q により、M-型超巨星または明るい巨星を選択できることが分かっ た。しかし、残念なことにこの基準では明るい巨星と RSGs とは区別できない。 もしかすると GLIMPSE データと組み合わせて区別可能かも知れない。 EW(CO) と TiO EW(CO) では巨星と超巨星を明確には区別できない。 TiO はさらに良い。 |

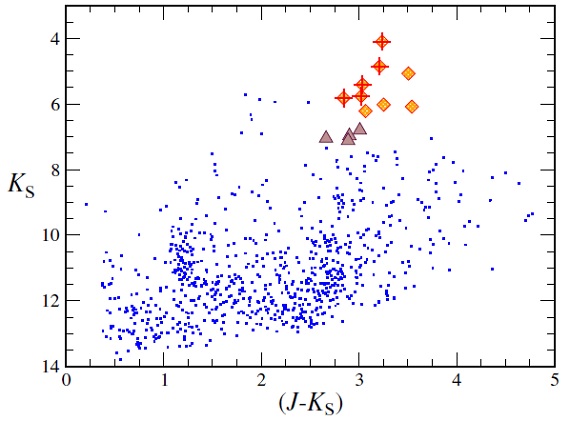

図10.新星団 Alicante7 中心から 7' 以内の 2MASS CMD. ひし形= Q が RSGC3 の RSGs と同じ範囲の星。バツ=その中の5星は 分光で RSG と同定。三角=カラーがそれらによく似た、しかし暗い他の星。 明るい星 A6 は Ks でサチっている。 |

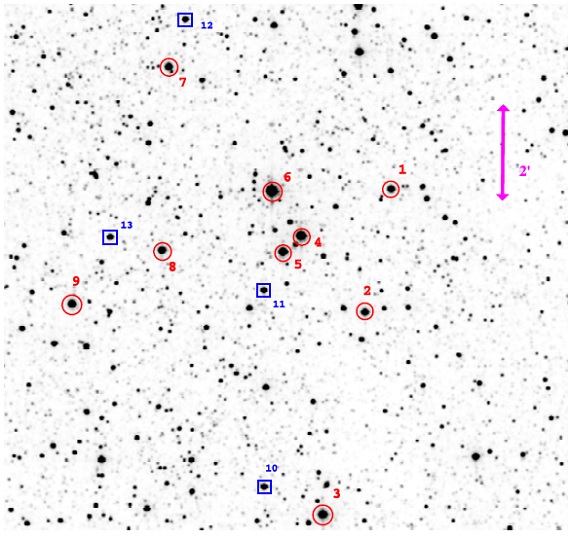

図11.Alicante7 の 2MASS Ks 11'x11' ファインディングチャート。番号は 表4.赤丸= RSG 候補。青四角=カラーは赤丸と似るが暗い星。 |

|

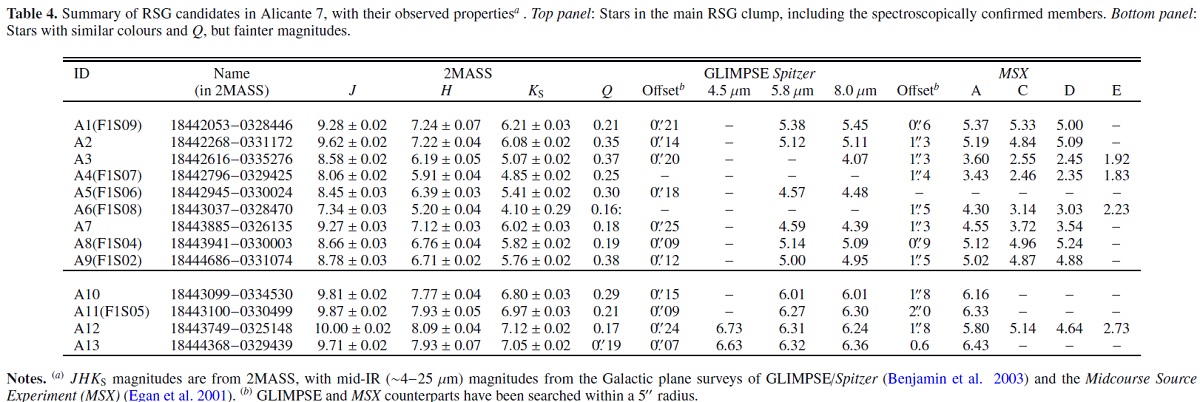

明るい星の集団 フィールド1の RSGs はよく似たカラーを持つ。そこで、中心にある星 F1S06 の 7' 以内の星を選び、図10に示す CMD を作製した。明るい星が 集まっていて、 5 RSGs は全てそこに含まれている。加えて、類似のカラー と Q を持ち、しかし少しくらい F1S09 と他の3星も集団に含まれる。 Alicante7 そこでこれらの星 9 個を新しい RSGC と認め、Alicante7 と名付ける。 図11にそれらのファインディングチャートを示す。 |

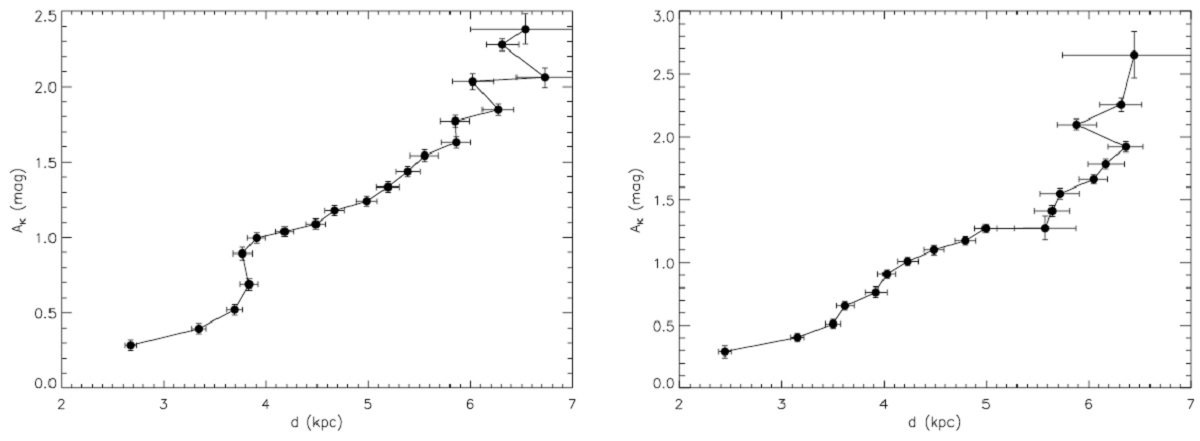

減光変化図 図12に、Alicante7 中心から 20' の レッドクランプ星による減光変化を GDSC3 の周りでのそれと比べた。両者はよく似ている。減光は 3.5 - 4 kpc で大きな増加を示す。これはスキュータム腕との第1交差と考えられる。 l = 28 付近で Turner (1980) は E(B-V) = 1.3, d > 3 kpc にいくつかの OB-型 超巨星を見つけた。 これは A |

| 同様の星形成域の例として G305 SFR がある。3 pc の間隔で二つの星団 Danks1, 2 が並ぶ。二つの年齢は異なる。それらを囲み 30 pc まで広がる 星形成域がある。これらは 15 Myr 後には質量としては 1/4 - 1/5 だが RSGC3 のようなアソシエイションに進化するであろう。更に小さい例として ペルセウス腕にある Cas OB8 アソシエイションは年齢も RSGC3 に近い例で ある。そこにある NGC 663 は中心部に 20 -25 Myr の BSGs を5星含む。 さらにそのハローには少なくとも2個の RSGs がある。そこから 30 pc 離れた (at d = 2.4 kpc) より小さい NGC 654 は BSG 1星、YSG 1星を含む。さらに 小さく NGC 663 から 23 pc 離れた NGC 659 は sg は含まないが、 65 pc 離れた NGC 581 は 1 BSG と 1 RSG を含む。この領域の星団はほぼ同一年齢で ある。Hmphreys 1978 はこの領域には星団間の空間にも多数の超巨星が分散する とした。 |

図13.RSGC3 を囲む全領域からの2MASS CMD. 黒丸= RSGC3 中心から 7' 以 内。青点= Alicante7 中心から 7' 以内。赤四角=RSGC3 内の最も確からしい RSGs. 黄色菱型= Alicante7 の最も確からしい星。青三角= フィールド2と 3の i>13.2 の星。3つのバツ=フィールド2内で分光から RSGs と同定さ れた星。丸=3フィールドで i < 13.2 とされた星全て。そのどれも赤化を 受けた RSG ではない。 |

|

2MASS 基準 2MASS 等級を基に探した候補星の分光を行った結果、測光基準が正しく 赤色巨星、超巨星を選んでいることが分かった。 EW(CO) EW(CO)から ±2 のサブタイプ精度で分類を行えた。 RSGC3 RSG3 の RSG 候補が成員であると視線速度から確定した。銀河系回転則との 比較から RSGC3 の距離は d ≥ 5 kpc である。 |

多数の RSGs RSGC3 の近傍に数個の RSGs が集中している。測光からさらに多くの RSGs が周辺領域に散らばっている。18' = 31 pc (at 6 kpc) 内に 50 以上の RSGs があるらしい。これは背後に 105 Mo の星 があることを意味する。 Alicante7 の発見 その内 5 RSGs が集中している。我々はそれを Alicante7 と名付けた。 2MASS 測光から、この星団は少なくとも 9 RSGs を含む。この星団方向と、 RSGC3 方向の減光の距離変化はよく似ている。両星団の距離は 6 kpc であろう。 両星団の年齢は 16 - 20 Myr である。 巨大なアソシエイション これらのデータは RSGC3 の周囲を囲む巨大なアソシエイションが存在する ことを強く示唆する。この構造は 6 - 10 104 Mo の星を含む であろう。 |