| 赤色超巨星第3星団の特性を、NIR/MIR 測光と分光観測を用いて、構成星を 分類した。統計的に星団質量を推定した。16星を星団に属すると確定し、 それらのスペクトル型 K3 - M4 Ia, 光度 log(L/Lo = 4.5 - 4.8 を決めた。 距離 6±1 kpc である。年齢 t = 16 - 20 Myr, M = 2 - 4 104 Mo となった。 |

Scutum-Crux 腕の根本で 10 - 20 Myr 以前に大規模な星形成爆発が起きた

のであろう。その際に少なくとも 105 Mo の星が形成された。

この星形成複合体内部に X-線連星が見当たらないことに注目し、少なくとも

二つのパルサーがこの領域内に存在することと結びつけて、構成進化に対する

意義を論じる。

(どうやって星団を探したのか? ) |

|

若い大星団の意義 爆発的星形成銀河では数百パーセクの領域内に多数の大質量星団が 20 Myr という短期間内に生じたと考えられる。最近発見された若く大質量の星団は、 第1にこのような現象のモデルとして重要である。第2にこのような星団は 大質量星の進化を研究するサンプルを提供する。 |

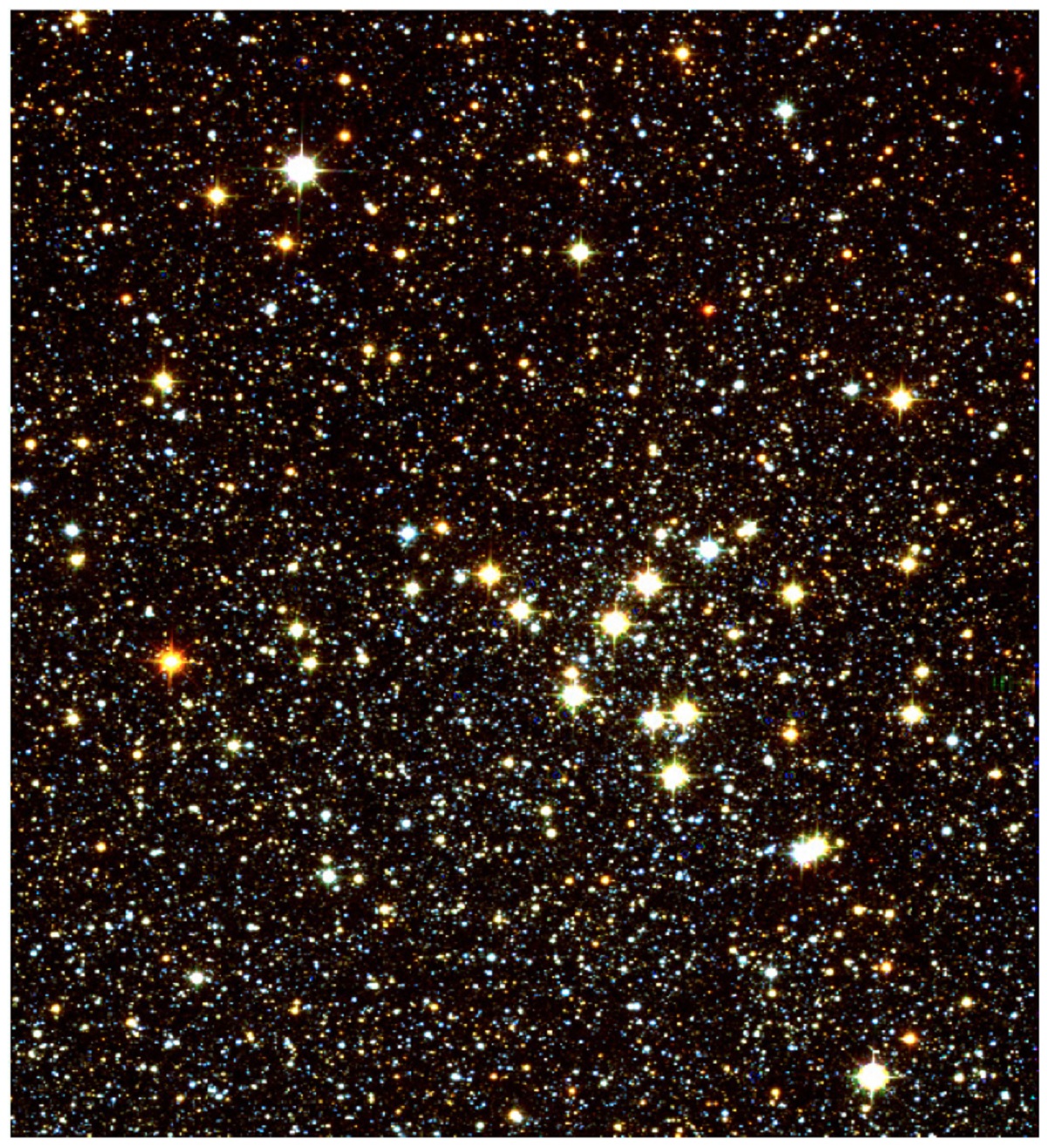

RSGC3 の発見 最近 Scutum-Crux 腕の根元に RSG を多数含む星団が二つ発見された。それらは RSGC1 t=12&plumn;2 Myr, Mi=3±1 104/sup>Mo と RSGC2 t=17&plumn;3 Myr, Mi=4±1 104/sup>Mo である。 それらには Mi = 14 - 20 Mo の RSGs が 40 星含まれる。この論文では同じく Scutum-Crux 腕の根元にある第3の巨大星団 RSGC3 の発見を報告する。 |

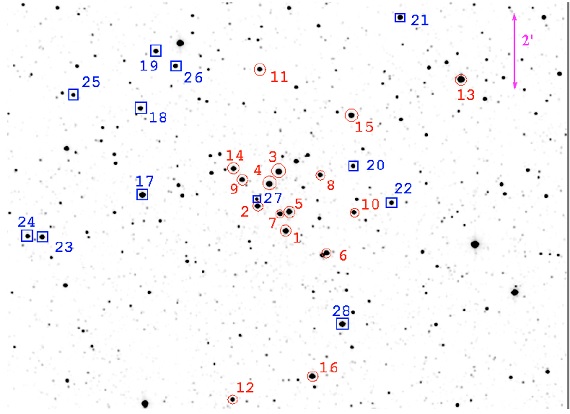

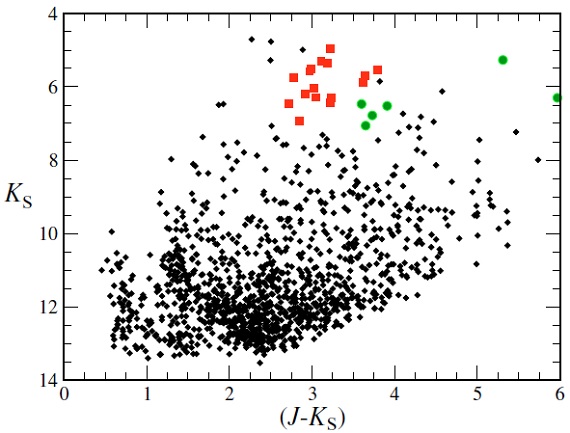

図2.表1にある星のファインディングチャート 14'x10'= 24.5pcx17.5pc (D=6kpc)。図1より広い領域である。白丸=星団星。四角=本文で議論。 星団領域の CMD RSGs 以外の星を星団星として、フィールド星から区別するのは非常に難し い。視線速度は星団星かどうかの判別に有益だが、今回のスペクトルは分解能 が不足であった。明るく赤い星の集中に基づき、その中心位置から 3' 以内で 2MASS AAA かつエラー $Delta;Ks ≤0.05 の星を選んだ。図3の CMD 上で 明るい 10 星が J-Ks=3 付近に他と分かれた集団を作っている。 Q 分別 Indebetouw et al. 2005, Negueruela, Schurch 2007 の Q = (J-H)-1.8(H-Ks) を計算すると、赤色超巨星の Q = 0.2 - 0.4 に収まった。通常、早期型星は 0.0, フィールド赤色巨星は 0.4 - 0.5 である。このグループにはもう一つ非常に赤い星 S14 が属する。 Ks では同じくらい明るい S18 は Q = 0.08 で早期型星であろう。このフィー ルドに明るい星が多く、また他の RSG 星団もあるので探索を r≤7' に拡大 し、その結果 S11, S12, S13, S15 を加えた。 |

図3.RSGC3 から 7' 以内の星の CMD. 赤四角=第3章で確定した 16 星団星。 緑丸=多分星団星の 6 星。J-Ks > 5.0 の二つは S17 と S21 で第3章で 議論する。星団星領域にある残りの二つのうち、一つはブレンド、一つは輝線星。 S14 (星団中心近くにある)、S15,16, S18-22 は Q は上と同じくらいだが J-Ks = 3.7 くらいと赤い。それらと主要星団メンバーとの Q での差は それらを星団候補とはっきり認定するほどではない。それをおそらく付きの 星団星とした。それらが赤いのは星団内に大きな微分赤化が存在するためと 解釈する。 まとめると 他にもいろいろ議論して、最終的には 15 星をコアメンバーとし、7 星を第 2グループとした。 |

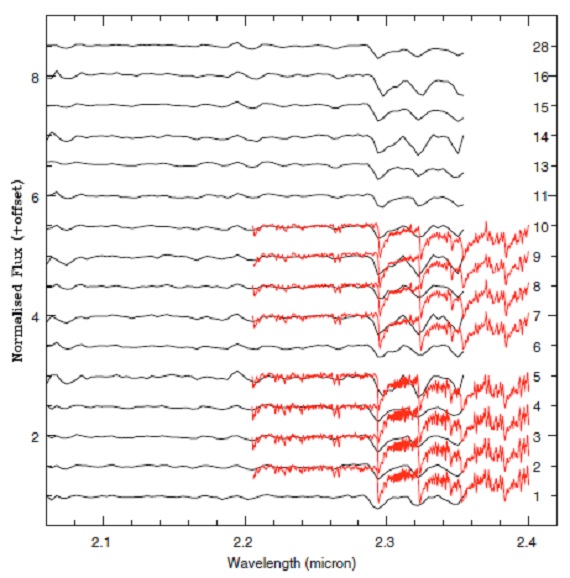

図4.赤=低分散 (Campo Imperatore), 黒=中分散(UKIRT)スペクトル。 分光観測 Campo Imperatore の AZT-24 1.1 m 望遠鏡に搭載した SWIRCAM(カメラ)+ HK グリズムにより測光から選ばれた 17 星の低分散分光観測が行われた。 さらに UKIRT Long K-grizm により 2.20-2.5 μm R = 1900 分光を行った。 図4に示すように、低分散観測では 16/17 が深い CO バンドを示した。 14 個は測光的にコアメンバーである。(意味不明?)しかし、 S16 はおそらく 星団星、S28 はカラーから前景星らしい。 サブタイプ分類はできなかった グリズム観測では連続光を決定できないため、 Figer et al. 2006 や Davies et al. 2007 でやったような CO EW に基づくサブタイプの決定はできなかった。 視線速度もなし 視線速度も求まらなかったので、運動距離を決めることも出来なかった。 |

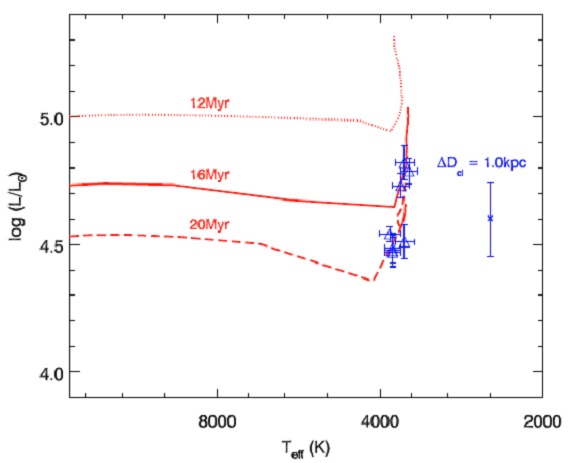

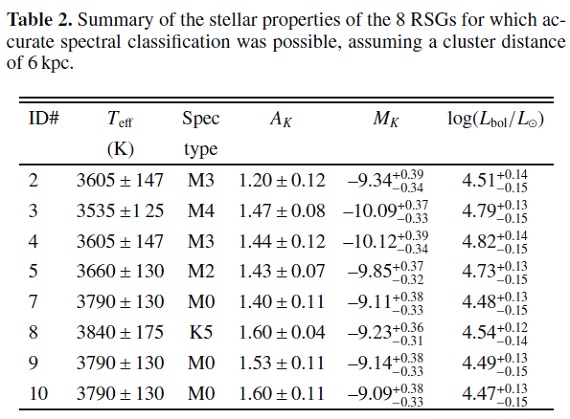

図5.8 RSGs の HR-図上の位置。t = 12, 16, 20 Myr 等時線(回転星モデル) を重ねた。  表2.正確なスペクトル分類が可能であった 8 RSGs の性質。 D=6kpc 仮定。 |

|

近赤外撮像法の限界 今回の方法では星団に多数の赤色超巨星が含まれないと発見できない。 しかし赤色超巨星期は短い。例えば、103 Mo (オリオン星団くらい) の場合、1 - 3 個の赤色超巨星しか期待できない。また、もっと大きな星団でも 10 Myr より若いとやはり赤色超巨星は期待できない。いっぽう、 20 Myr を 超すと、多数の進化した星が期待できるが、それらは光度が低いのでフィールド 星から区別することは難しい。 |

星形成活動期を絞る難しさ 従って、 RSGC1,2,3 の存在は 10 - 20 Myr に激しい星形成活動があったことを 示すのであるが、それより以前に星形成活動が活発であったかどうか、をはっきり 決められない。同様の議論は 10 Myr より最近の活動についても言える。 ただ、 巨大 HIIRs が存在しないことから、現在の活動が低調であることは言える。 X-線連星 X-線連星がこの領域にあるか調べたがなかった。星団年齢を考えると ありそうなので、見つからないのは驚きである。 |