| 異常に大きな若い星団を発見した。IRMOS 2MASS, Spitzer 観測から、星団中 に 14 個の赤色超巨星を発見した。 NIR スペクトルは深い CO 吸収帯を示す。 星団内の他の星と &Delta:Ks = 4 mag であった。それらの一つに付随する OH メーザーから距離を 5.8 kpc と見積もった。 | G6I の黄色超巨星も一つ見つかった。サルピータ質量関数を仮定すると、年齢 7 - 12 Myr として、初期星団質量= 20,000 - 40,000 Mo となる。現在質量 でその 80 %, 星数で 99 % が残っているはずである。この星団は最近 ASCA と Einstein X-線衛星で発見された X-源や最近 INTEGRAL と HESS で見つかった 高エネルギー γ-線源と関係があると見做される。それらは最近星団内で 生じた SN と関係するだろう。特に、我々は少なくとも一つのカニ星雲的な SNR を含むと考える。 |

|

既知 RSGs の数は小さい RSGs は現在、銀河系内で 200 しか知られていない。 Humphreys (1978), Levesque et al 2005. 一つの星団内の RSGs の数は最高で 5 個 Caron et al 2003 である。これは星団の質量関数 Kharchenko et al 2005 を考えると理解できる。RSGs は Mi = 8 - 25 Mo, t = 6 - 15 Myr の星であ り、若くて大きな星団を必要とするからである。 RSGs と恒星進化 Humphreys, McElroy 1984 は BSG/RSG 比を調べた。Humphrets 1979a は RSGs のスペクトル型を SMC, LMC, MW で調べ、 SMC では RSGs が早期型であ ることを示した。LMC では一つのアソシエイション中の RSGs の最高数は 8 で ある。銀河系では Per OB1 中に 20 RSGs が知られているが、同時期にできた 星集団かどうかに疑問がある。星団では NGC 7419 が 5 RSGs で最高である。 |

大きな星団 同一星団内の RSGs 間の比較は恒星進化の観点から非常に興味ある問題であ る。このためには星団質量が大きくなくてはいけない。例えば、10 RSGs を持 つには最低 104 Mo なくてはならない。銀河系内にはそのような 星団は数個しか知られていない。 Arches, Quintuplet, Central cluster, Westerlund 1 である。 ("Central cluster"って BH まわりの星団 のこと?coeval か? ) 赤外星団 Bica et al. (2003), Bica et al 2003b, Dutra et al 2003 は 2MASS 画像を使い主に電波源付近を 探して、巨大星団候補のリストを発表した。それらの多くは可視で隠され、その 幾つかは既に巨大星団であることが分かった。このリストを使い、我々は銀河系 最大級の星団を発見した。G25.25-0.15 近くの星団には 14 RSGs が発見された。 |

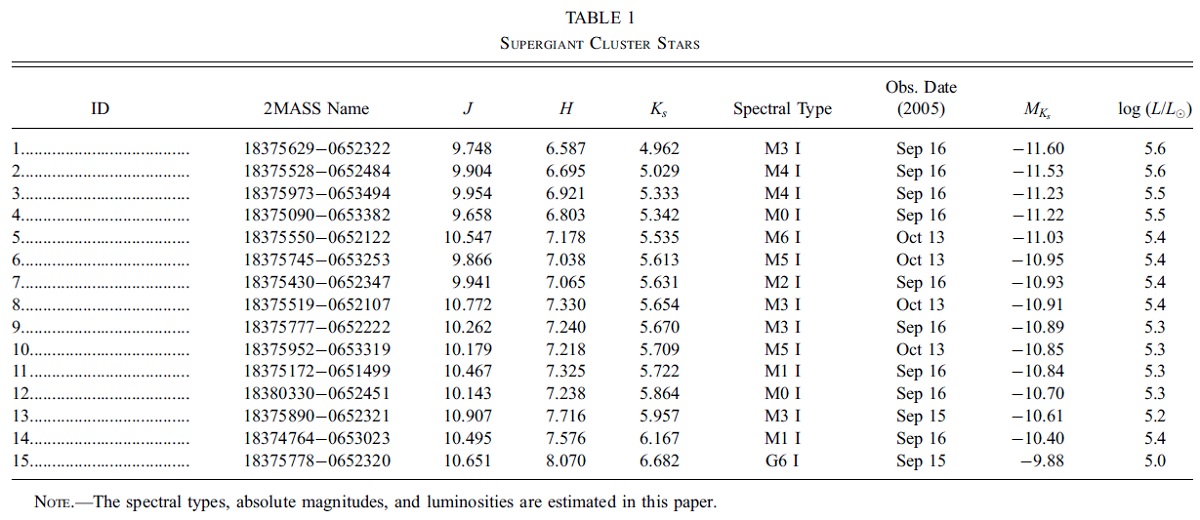

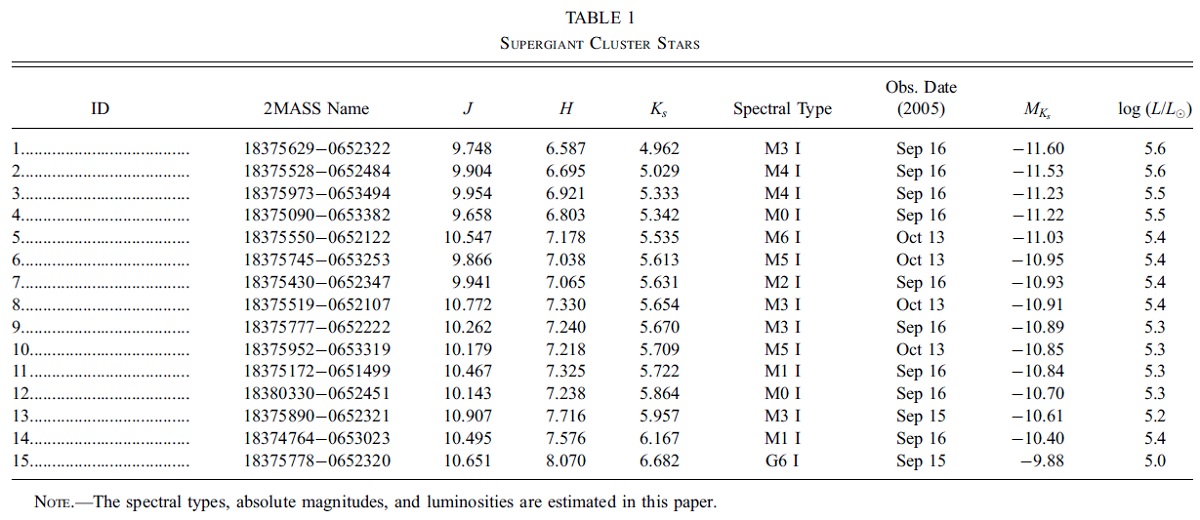

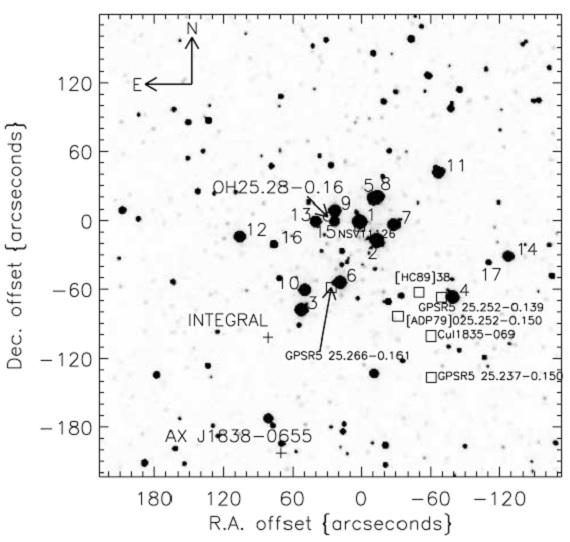

図1.星団の 2MASS 合成カラー画像 IRMOS 観測 2005 年 IRMOS/KPNO により R 1000 のスペクトルが撮られた。 図1,2,3に星団の画像を示す。Simbad では星の多くが X-線、γ-線 で観測されている。 |

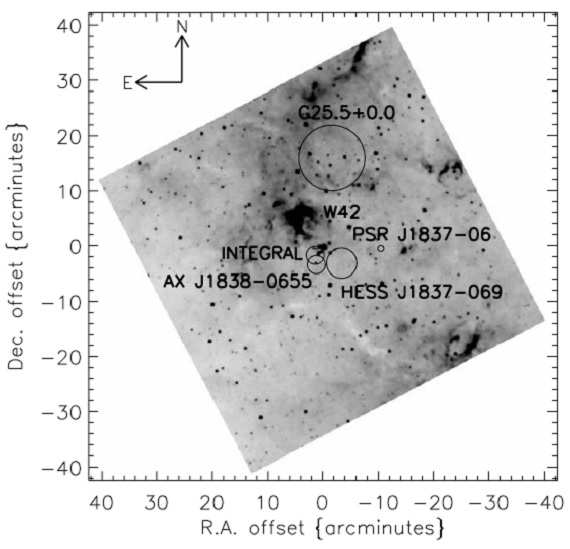

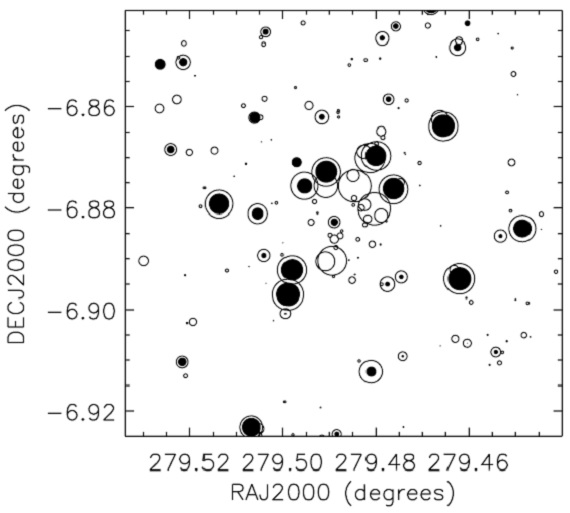

図2.2MASS Ks マップ。最も明るい星 No.1 を原点とした位置を表示。 星の番号は表1に記載したものを使用。白丸=メーザー OH25.28-0.16。 その位置精度は ±4". プラス=INTEGRAL と ASCA 天体 AX J1838.0-0655 の位置。四角=SIMBAD に載っていた名前。  図3.MSX 8.3 μm 画像。位置は No.1 原点。 W42 SFR は星団の 5' NE. HESS 天体の位置精度は 1' - 2' で、サイズ=7'. |

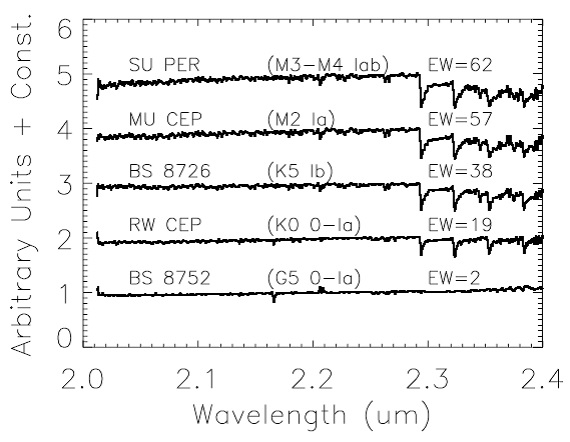

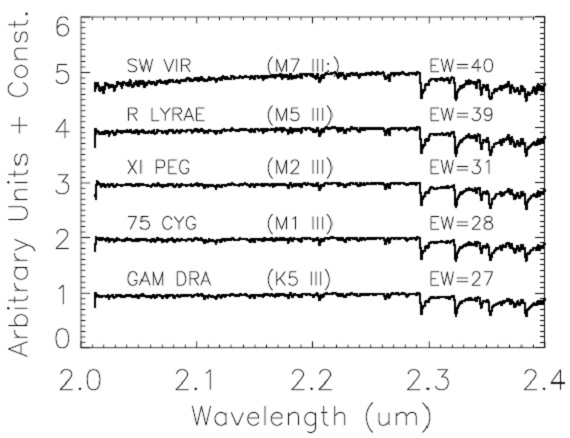

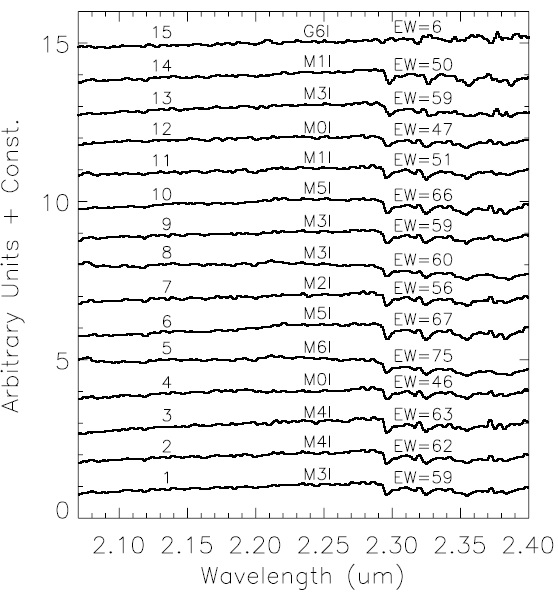

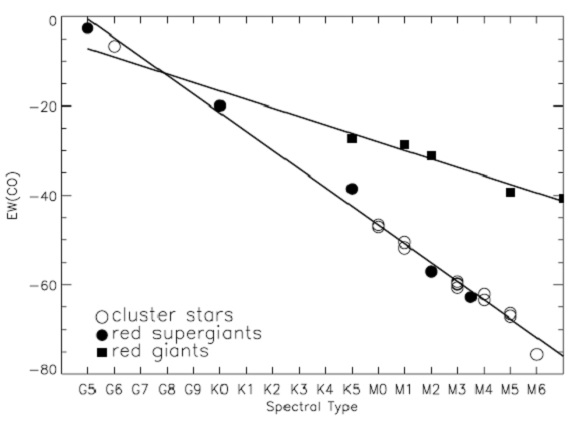

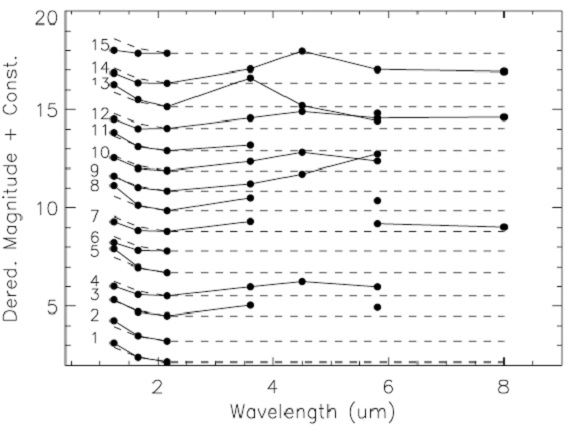

図7a.RSGs のテンプレートスペクトル。Kleinmann, Hall 1986 より。 CO 吸収 図4に星団星のスペクトルを示す。No.15 以外の星は全て深い CO 吸収 を > 2.2935 μm に示す。それらは他の星よりずっと明るいことが 図2、5、5と表1から分かる。CO 吸収の等値巾を [2.290, 2.320] μm で 測った。連続光レベルは [2.285, 2.290] μm での平均フラックスとした。 この観測スペクトルを Kleinmann, Hall (1986) の標準スペクトルと比べた。CO 強度は晩期型ほど強く、同じスペクトル型では 超巨星の方が巨星より強い。図8にはその関係が図示されている。 星団 RSGs は M0I - M4I に分布している。 No 15. 星 No 15 星の CO 吸収は弱く、他の星より暗い。そのスペクトルは G6 I 型 せある。モデル等時線と比べると、この星は RSG への途中か、そこから次の ステージに移行する途中のどちらかである。 主系列星 図6を見ると、 Ks = 10 mag 辺りから始まる星の集団が見える。 RSGs と 主系列星との間に期待される等級差から、これらの星は主系列星と考えられる。 |

図7b.RGs のテンプレートスペクトル。Kleinmann, Hall 1986 より。  図4.RSG 星団星の IRMOS スペクトル。12CO バンドヘッド等値巾 (A) とそれに対応するスペクトル型を与えた。No15. 以外の CO 吸収が深い ことに注意せよ。この星は G-型超巨星らしい。 |

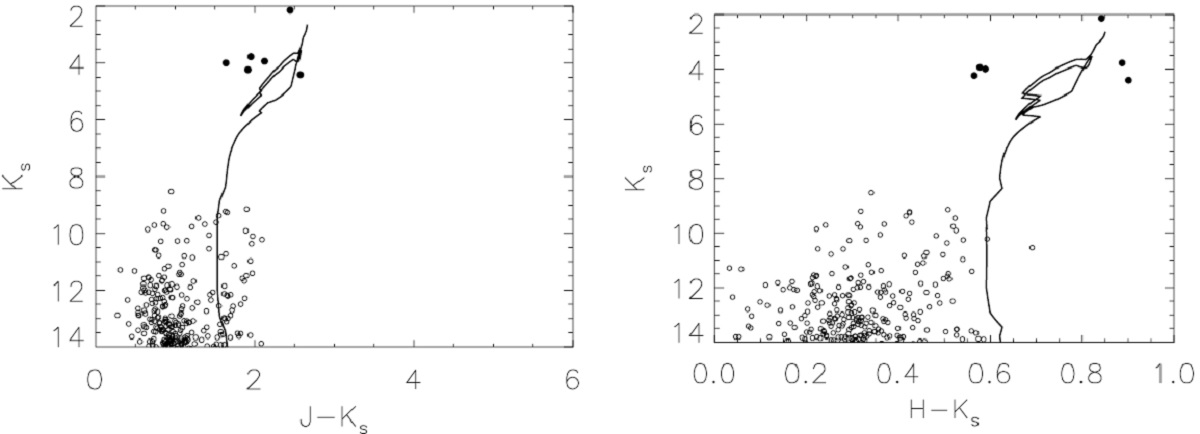

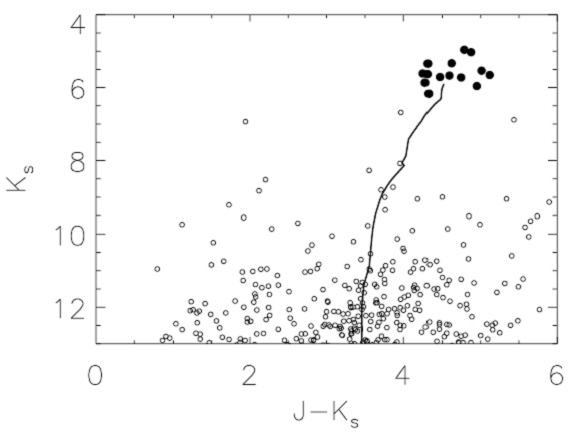

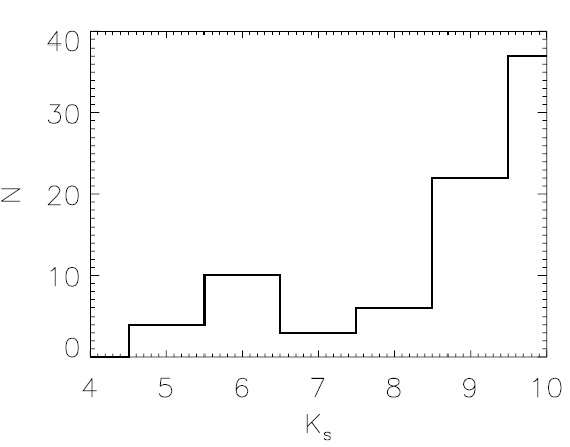

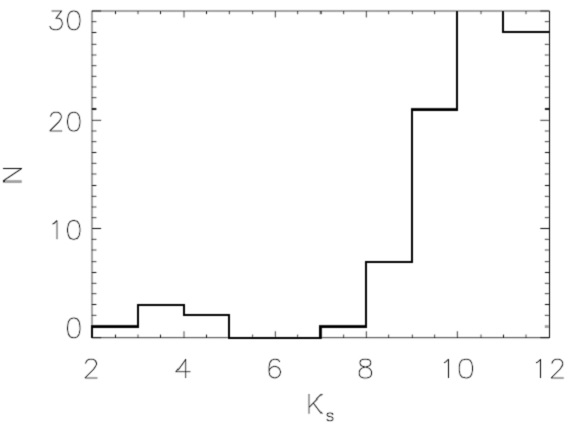

図6a.RSG星団中心から 3' 以内の星の 2MASS (Ks, J-Ks) CMD. 黒丸= RSGs. 白丸=普通の星。実線= 10 Myr 等時線 (Schaerer et al 1993)。 DM = 5.8 kpc, AKs = 2.74 (Rieke et al 1989) 仮定。  図5.RSG星団中心から 3' 以内の星の 2MASS Ks 光度関数。 14 個の RSGs は 最も明るい二つの区分にある。RSGs と他の星の間に大きなギャップが存在する ことに注意。 |

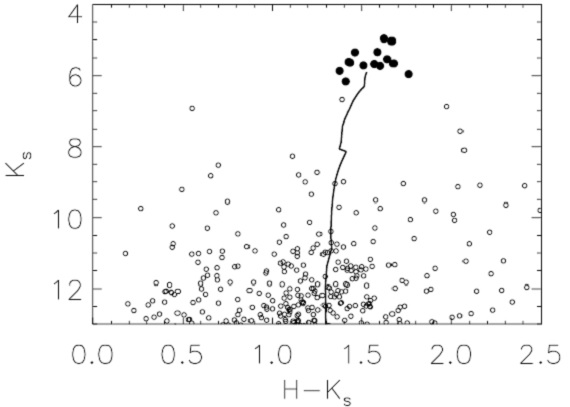

図6b.RSG星団中心から 3' 以内の星の 2MASS (Ks, H-Ks) CMD. 黒丸= RSGs. 白丸=普通の星。実線= 10 Myr 等時線 (Schaerer et al 1993)。 DM = 5.8 kpc, AKs = 2.74 (Rieke et al 1989) 仮定。  図8.12CO バンドヘッド等値巾とスペクトルサブタイプとの関係。 白丸=星団星。黒丸=テンプレート超巨星。四角=テンプレート巨星。 |

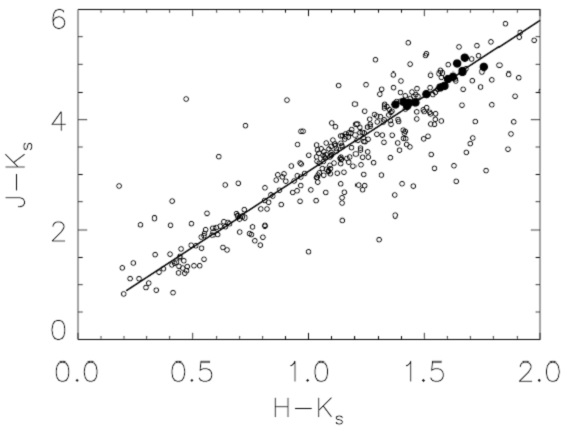

図9a.2MASS (H-Ks)-(J-Ks) 二色図。黒丸=RSGs. |

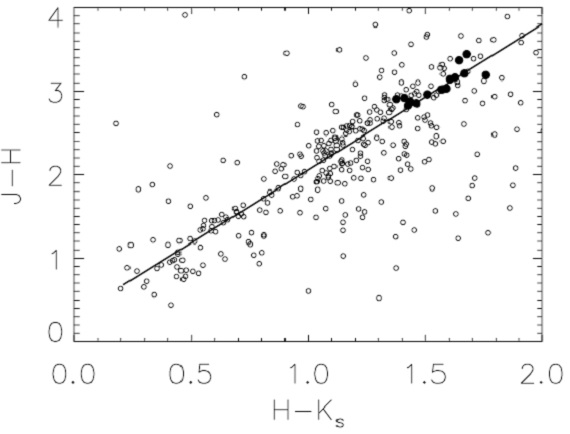

図9b.2MASS (H-Ks)-(J-H) 二色図。黒丸=RSGs. |

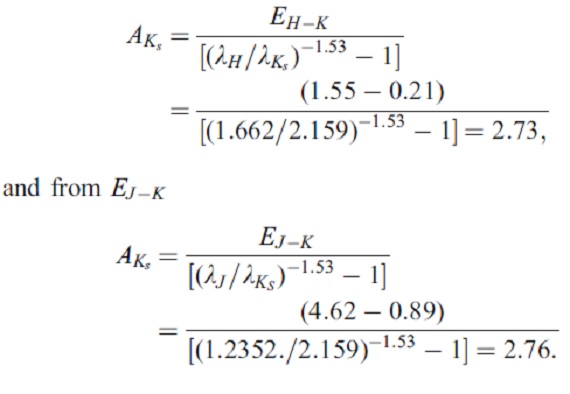

3.2.減光Elias et al.1985 によると、 RSGs のカラーは H-K = 0.21, J-K = 0.89 である。観測された RSGs の平均カラーは、 H-K = 1.55, J-K = 4.62 である。この赤化から Rieke et al 1989 の減光則を使い以下の式で減光を求める (式にタイポミスがあるが、) 平均をとり AK = 2.74 とする。 |

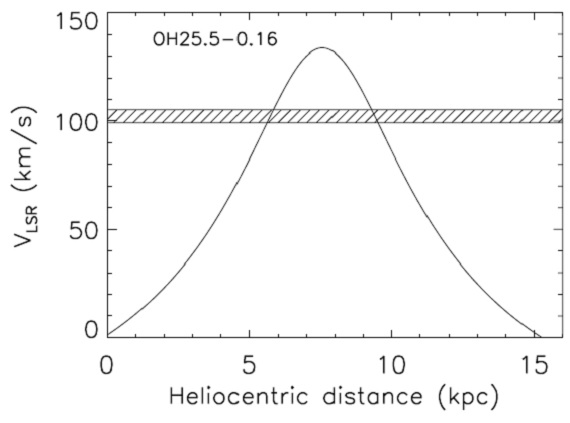

3.3.距離OH メーザー源 OH 25.25-0.16 は 星団中心から 5" 北に位置する。位置精度は 4" である。この位置は No.9, 13, 15 からほぼ 9" 離れている。通常 OH メーザーは M4 - M5 RSGs に付随する。No.15 は温度が高すぎるので、おそらく No.13 か 9 がメーザー天体であろう。このメーザーはピークが一つで 102.2 km/s である。この速度を星の速度と見做し、 Brand, Blitz 1993 の回転曲線を で運動していると仮定すると、 D = 5.8 kpc となる。この距離はまた、正に 当時線フィットから期待された距離でもある。 図10.銀河回転曲線を仮定したときの視線速度と距離の関係。 |

図11.白丸=2MASS. 黒丸=GLIMPSE.丸の大きさはフラックスを表す。 |

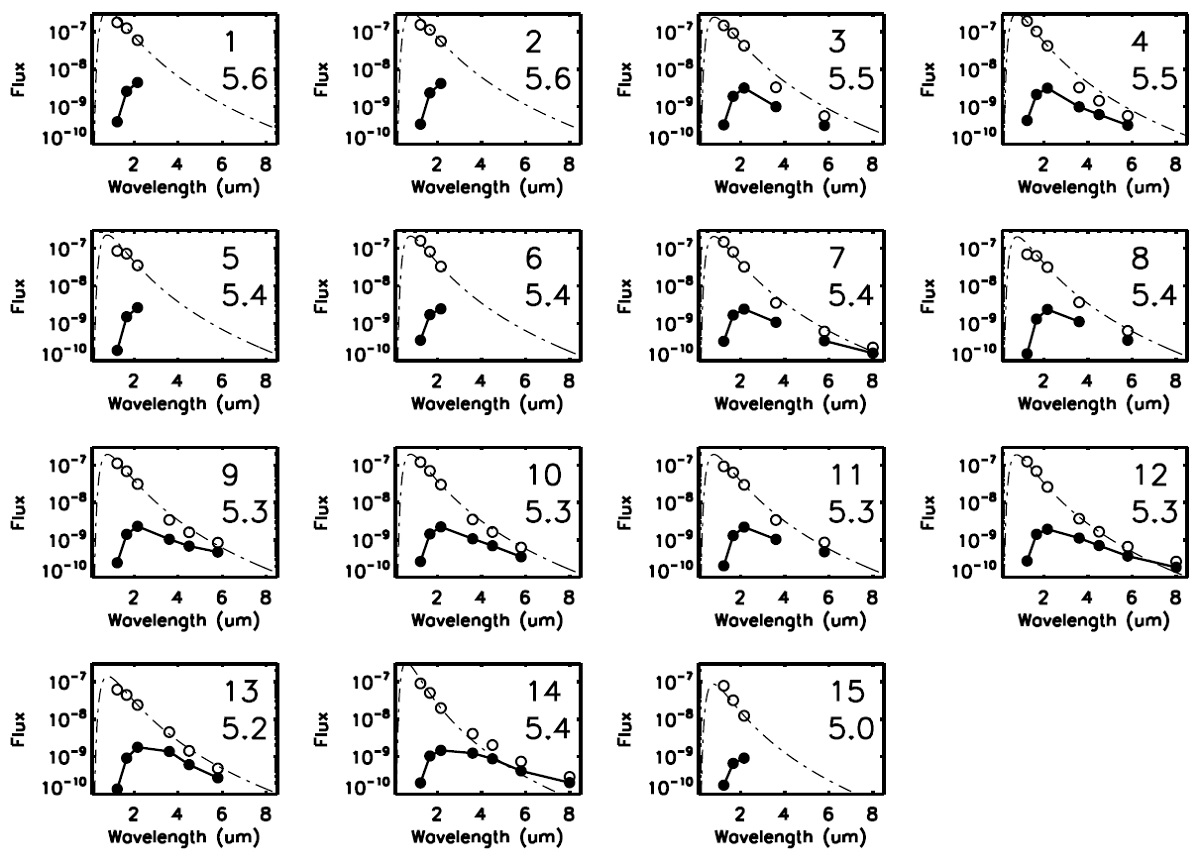

図12.黒丸=赤化補正等級。等級は星番号だけ縦方向にずらした。 破線=RSG 本体のSED. |

4.1.年齢と質量星団の概要14 RSGs は銀河系内の星団としては最高であり、星団質量 20,000 Mo が 予想される。この星団は Dutra et al 2003a リストの No.122 である。そこ にはこの星団が G25.253-0.150 の近傍または内部にあり、 W42 に近いと コメントされていた。星団は W42 で最も明るい星 (Blum et al 2000) から 7' SW にある。 |

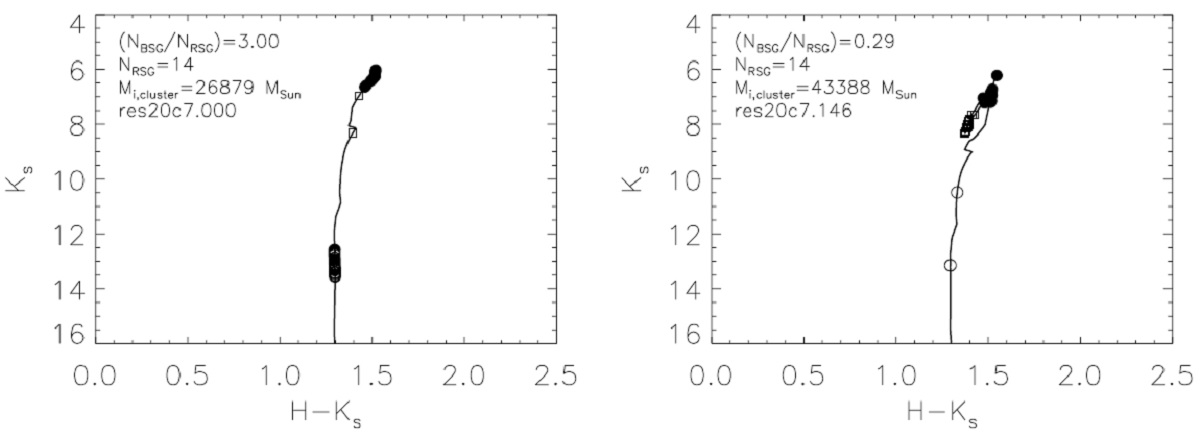

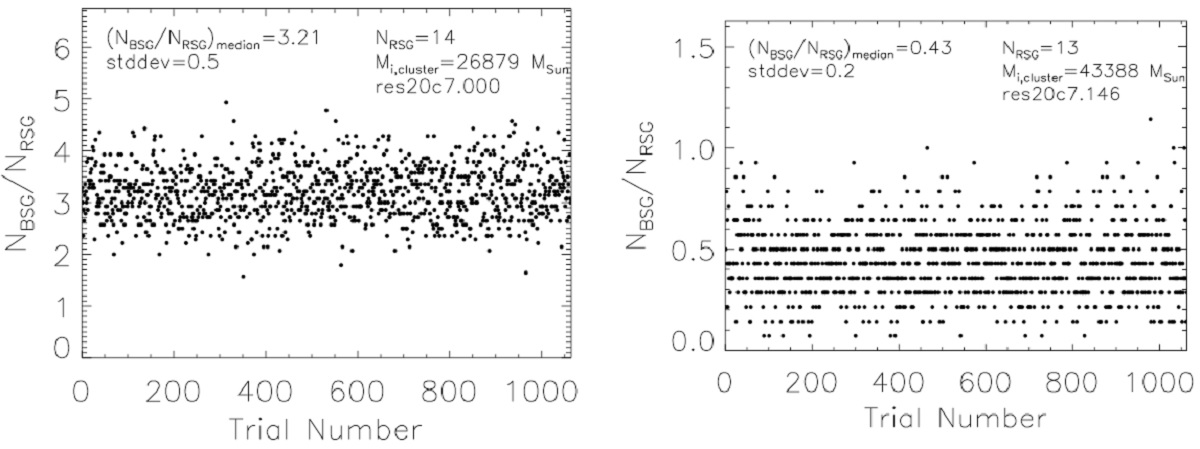

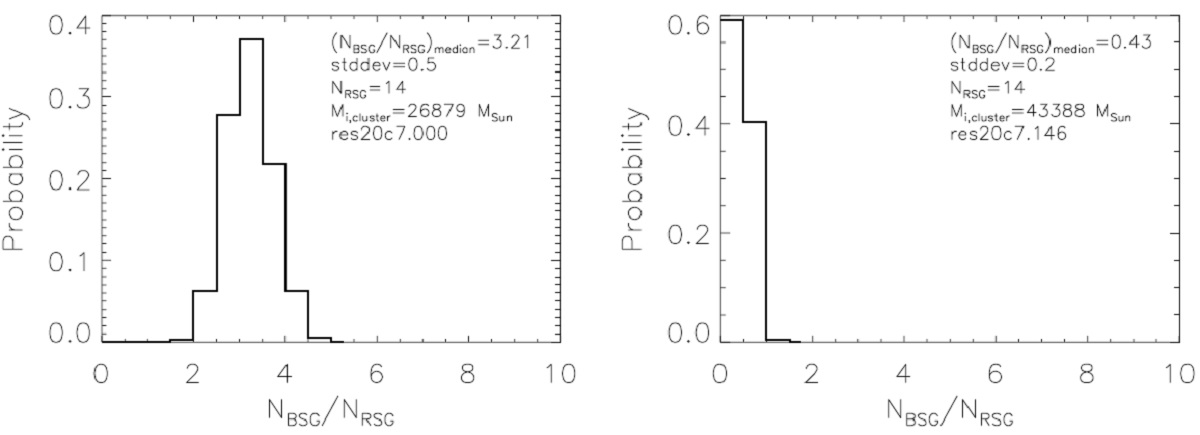

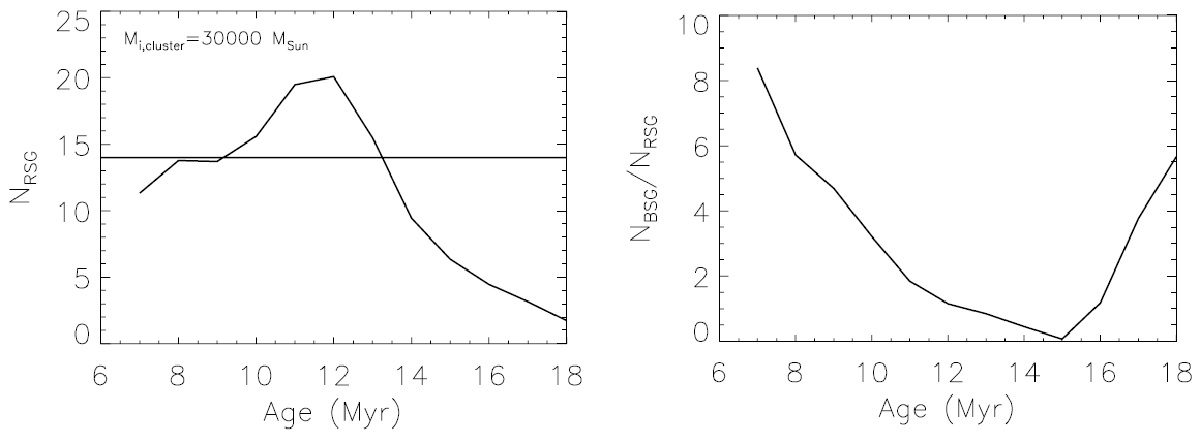

モンテカルロシミュレイション モンテカルロシミュレイションでは、サルピータ質量関数 M = [0.8, 150] Mo からランダムに選んだ星を指定した年齢まで進化させる。それに 距離、減光を加え、 log L/Lo > 4.5 の星を RSG (T < 4500 K), YSGs (T = [4500, 10,000]K), BSGs (T > 10,000K) に分類する。 図14にその例を示す。 |

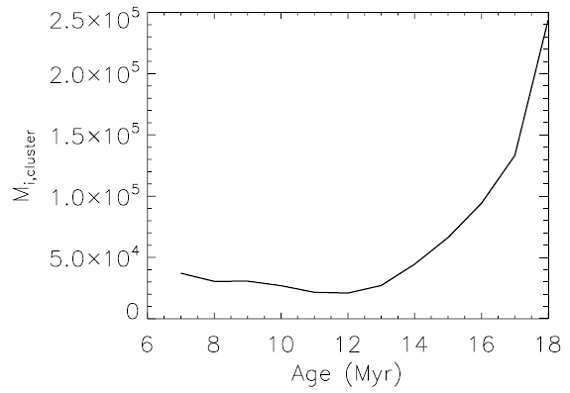

図18.星団に 14 RSGs が存在するという条件での星団質量と年齢の関係。 |

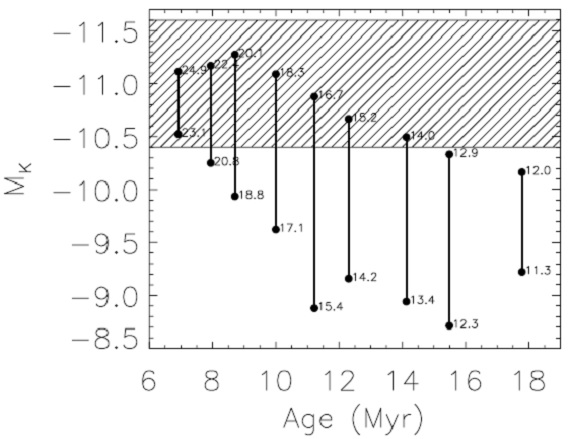

図19.星団内 RSG の最高光度と最低光度の星団年齢による変化。 斜線=観測された RSG 光度領域。数字は対応する Mi. 比較的若い年齢が合う。 |

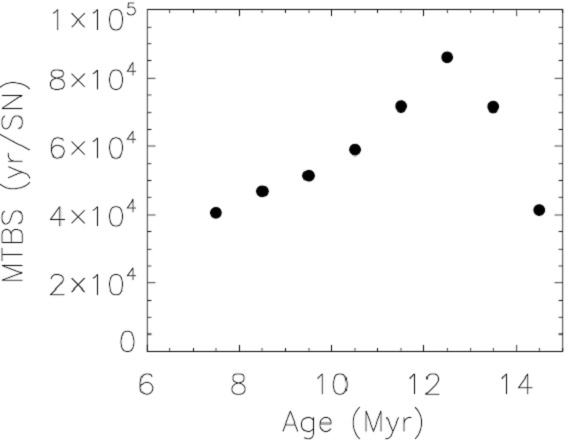

図21.14 RSGs を持つ星団での平均 SN 間隔と星団年齢の関係。 |

図22.NGC 7419 の 2MASS での Ks 光度関数。 |