| 低温度の 210 星の 0.8 - 5 μm R= 2000 スペクトルを IRTF SpeX で撮った。観測星は はっきりした MK 分類を持ち、大部分は太陽メタル量に近い。サンプル星は F,G,K,M 型で 光度クラス I - V, にいくつかの AGB N-, S-型星を加えた。連続光の強さも較正されている。 スペクトルは 2MASS 測光で絶対較正した。 |

このスペクトルライブラリーの潜在的な用途

として、低温度星の物理、埋もれた若い天体の分類と研究、可視光で隠された銀河の

領域内の星種族合成、合成測光などがある。ライブラリーはWEBで採れる。 http://irtfweb.ifa.hawaii.edu/~spex/IRTF_Spectral_Library |

|

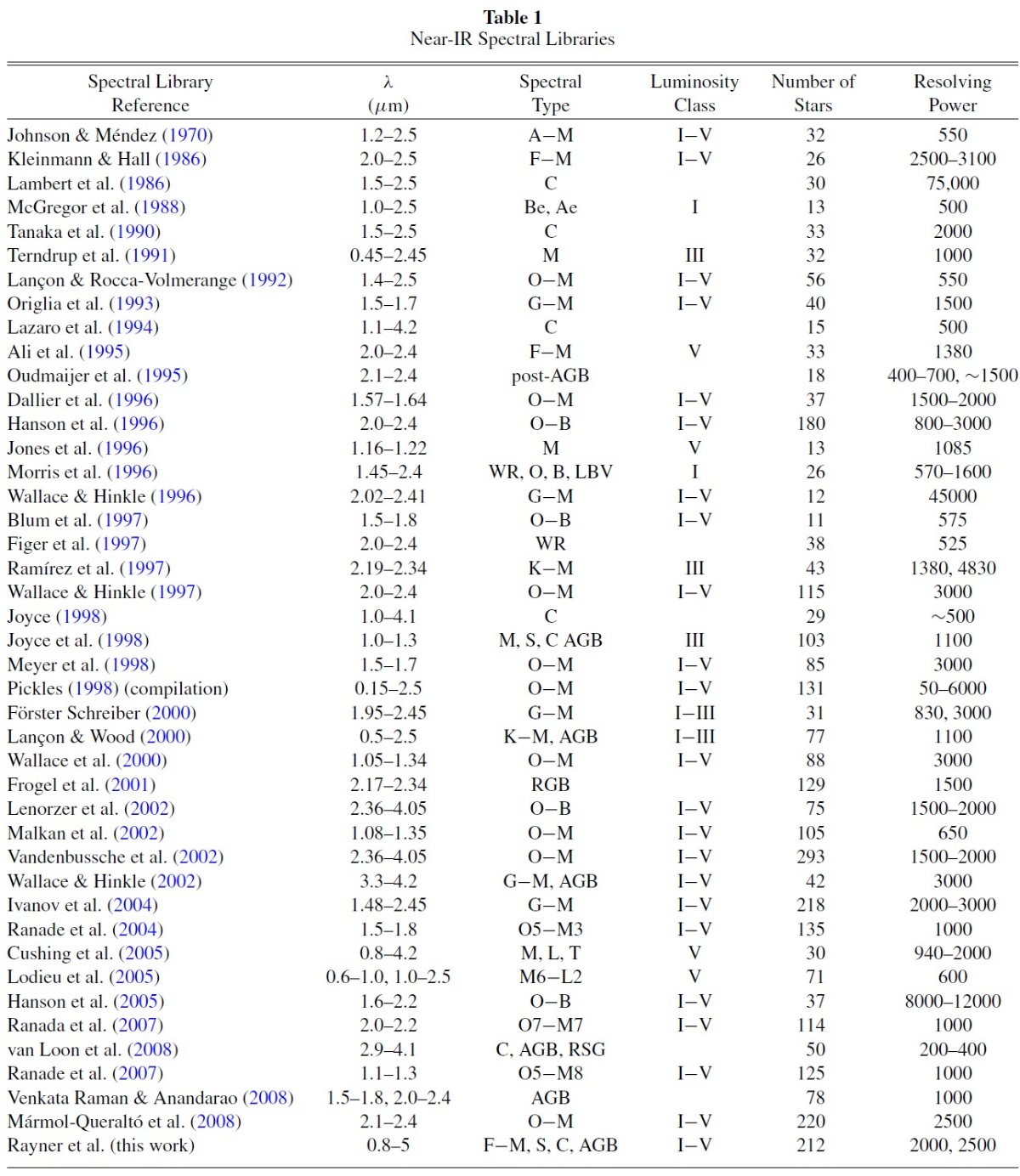

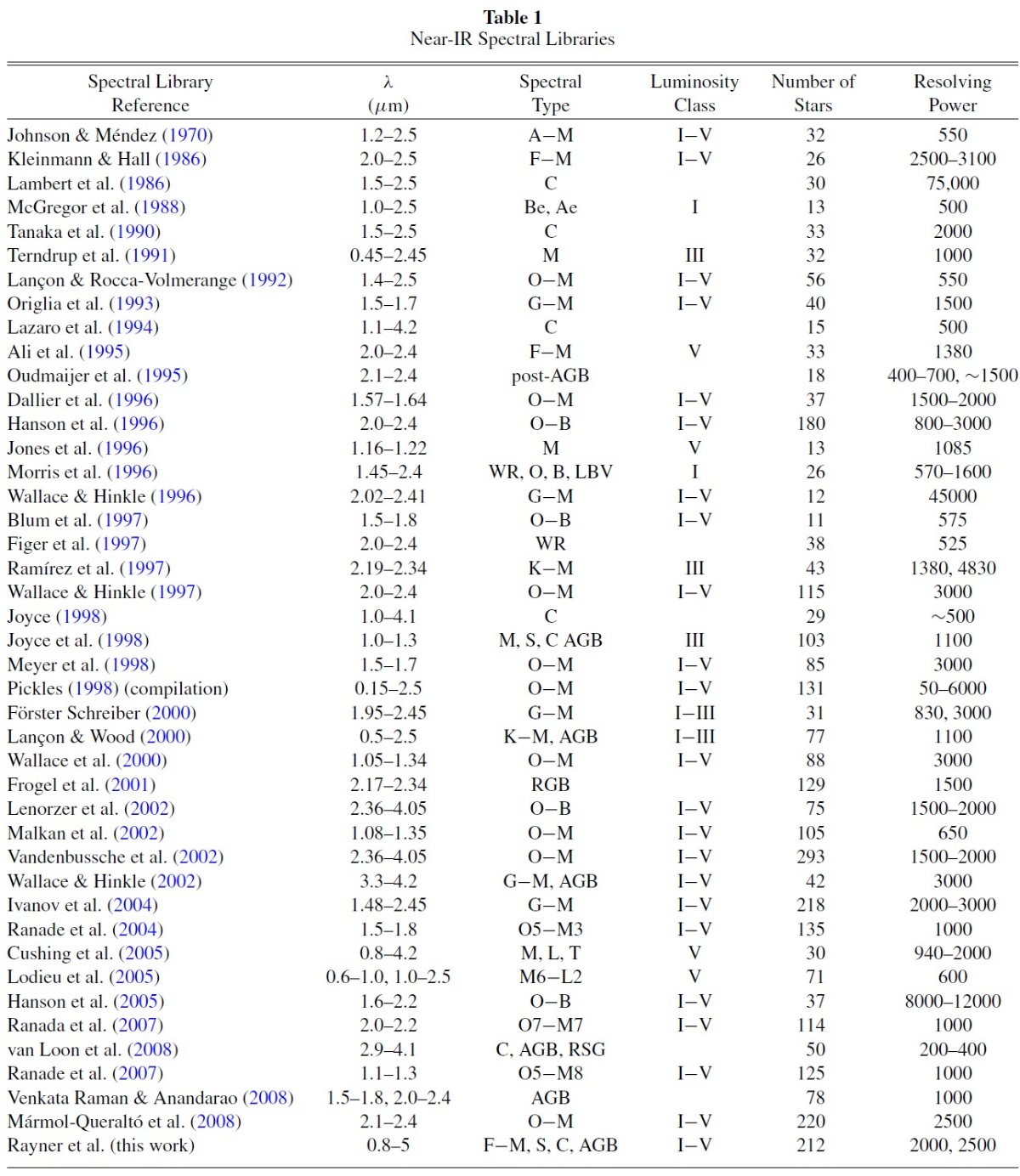

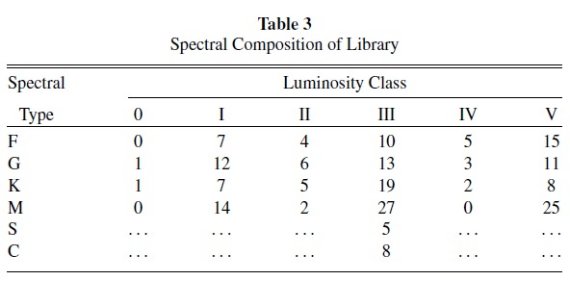

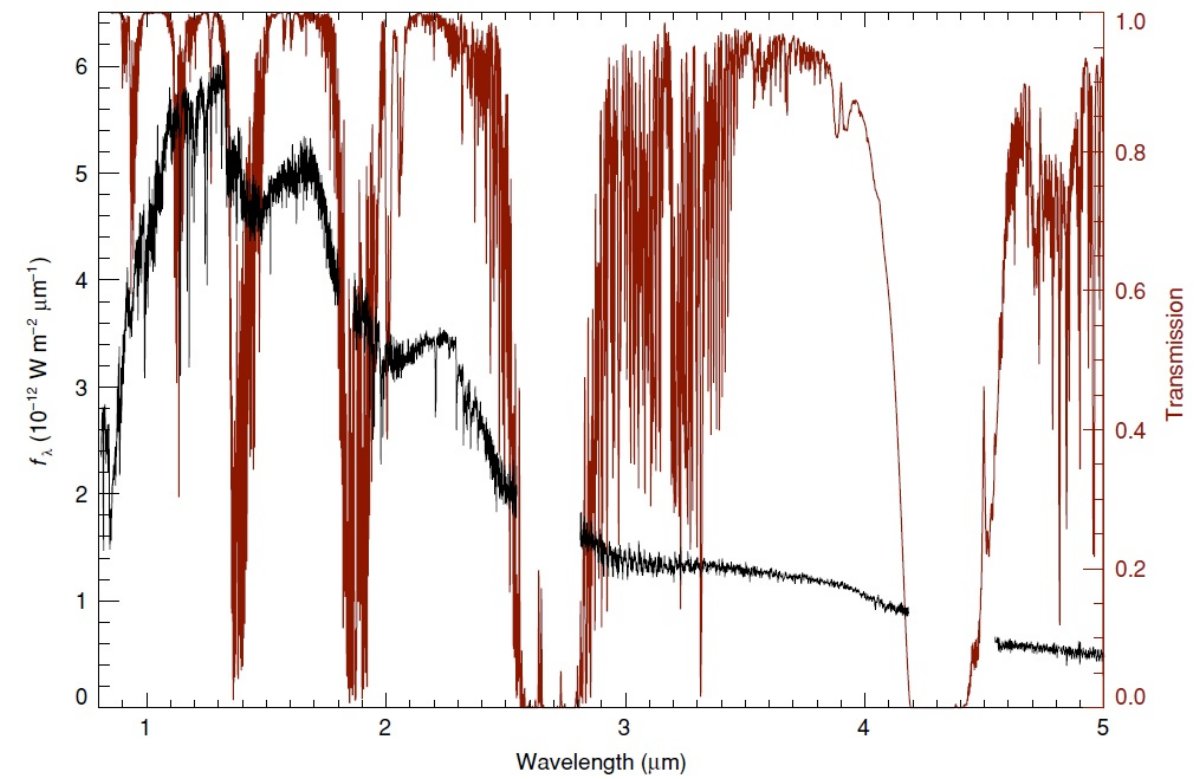

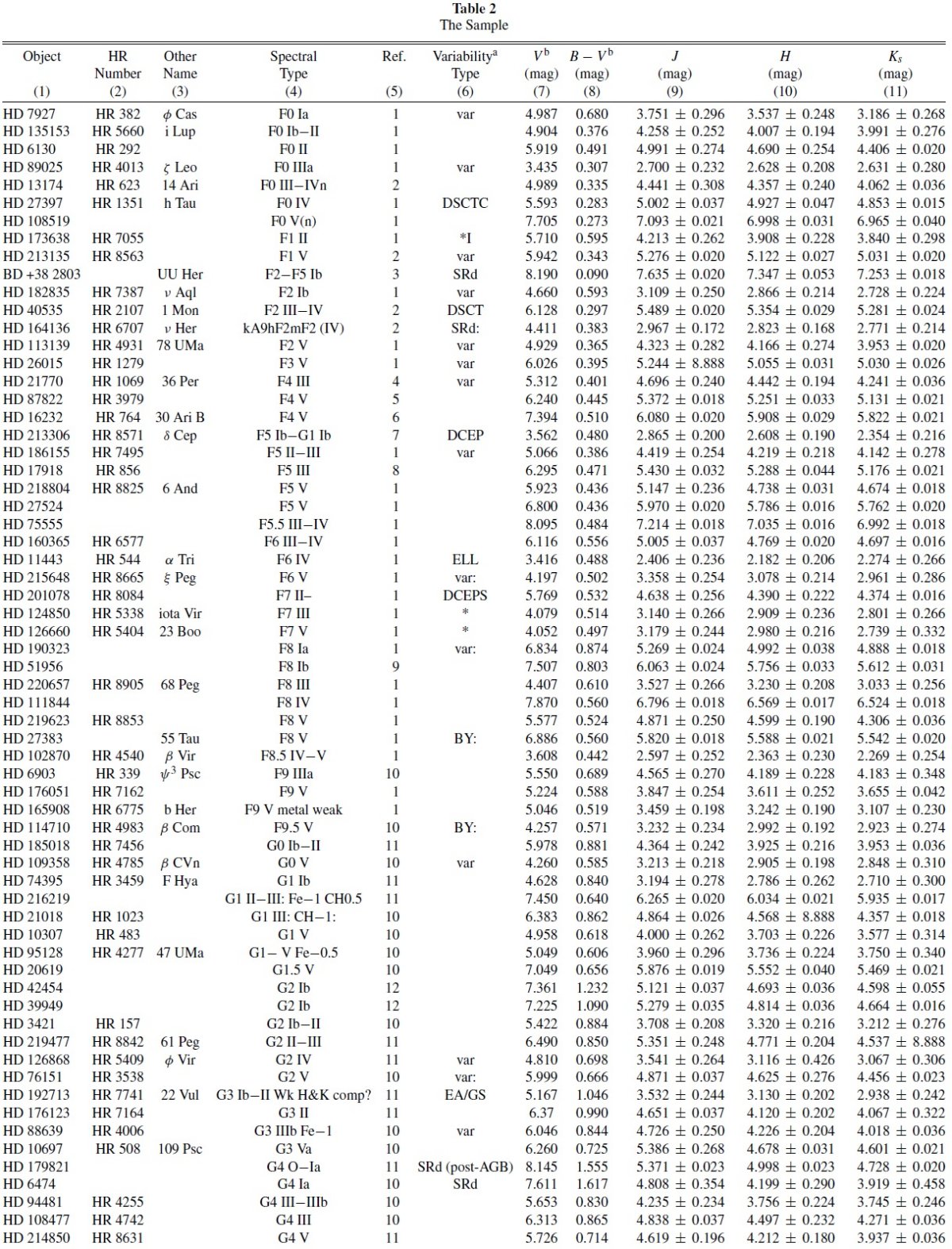

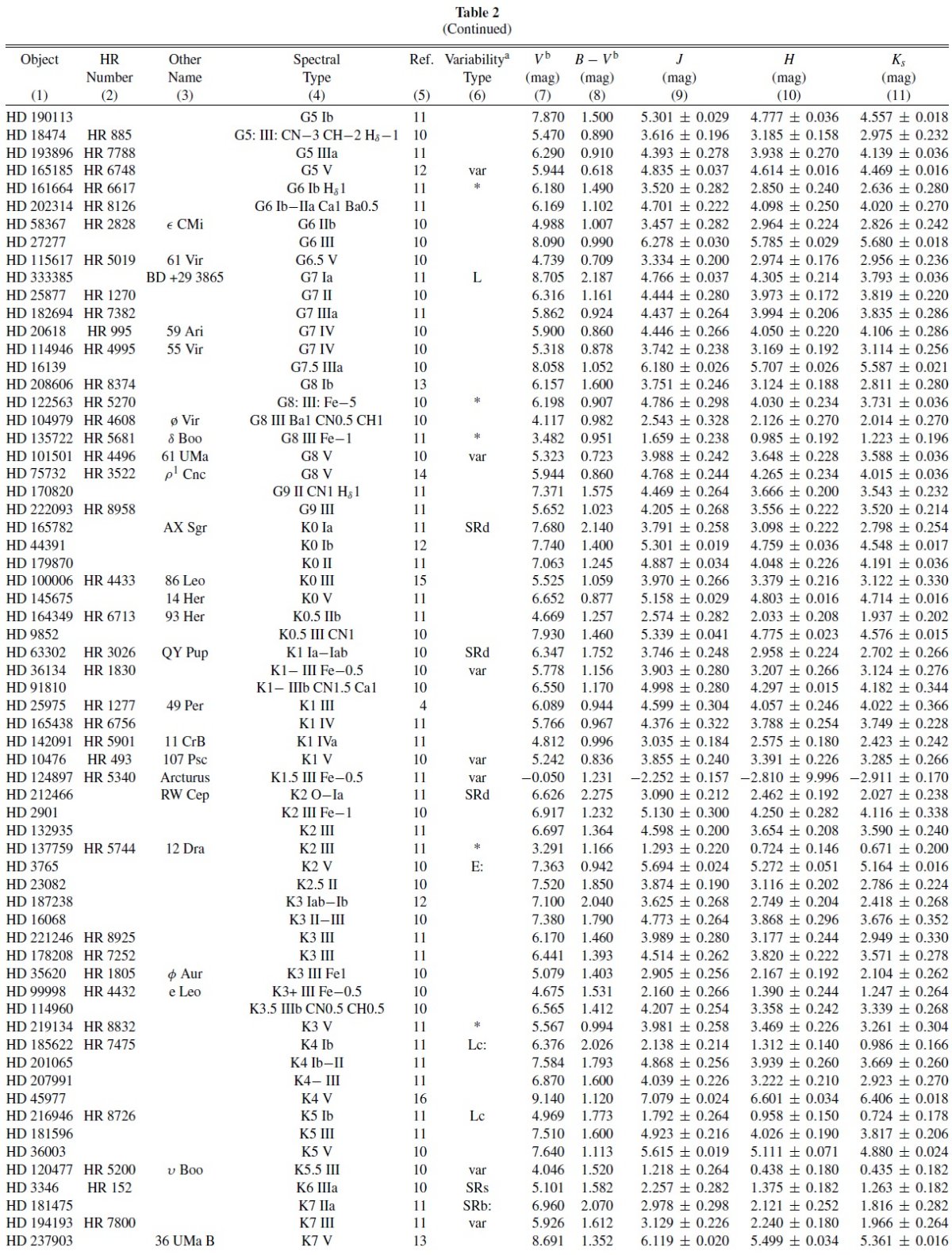

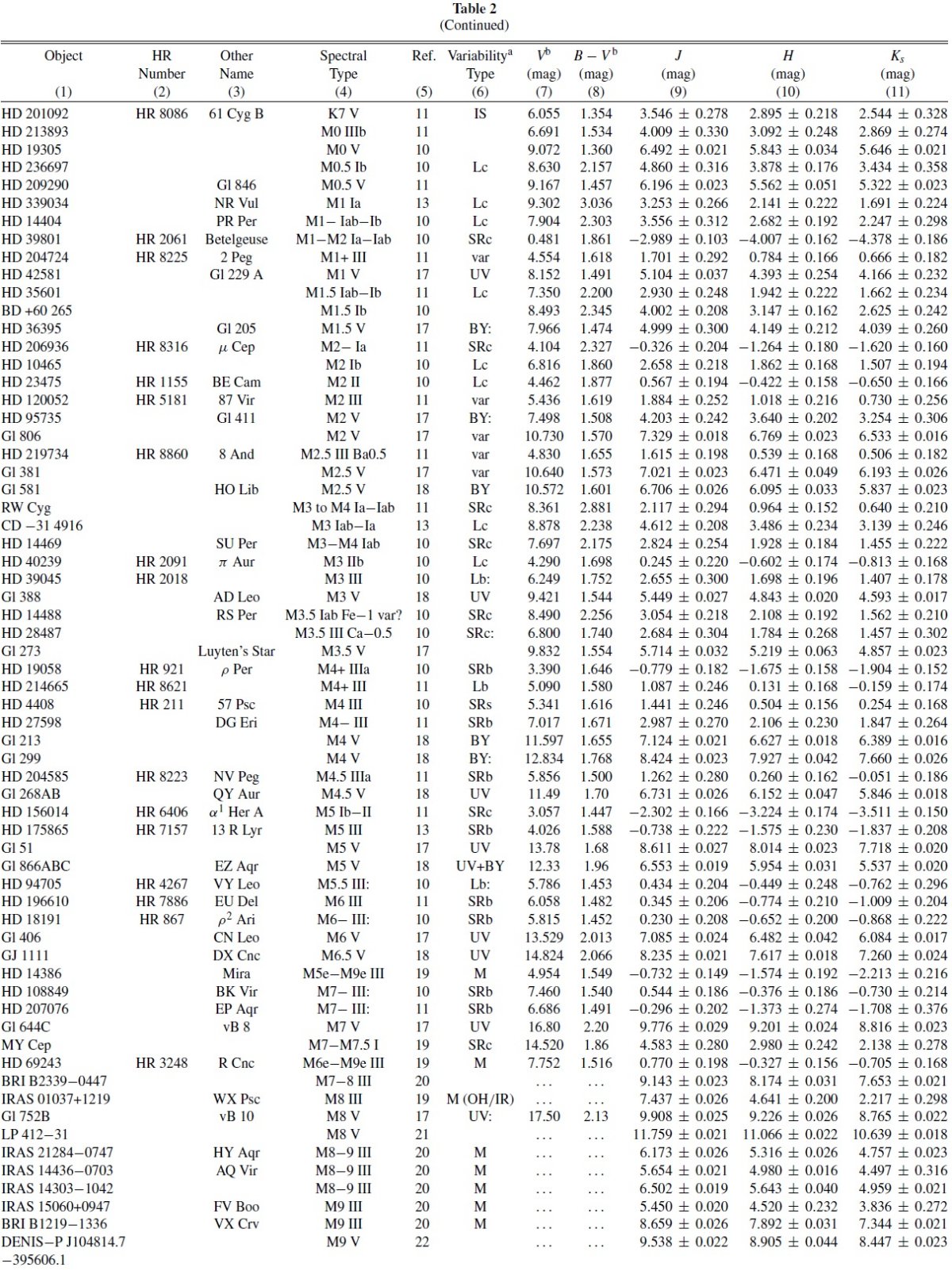

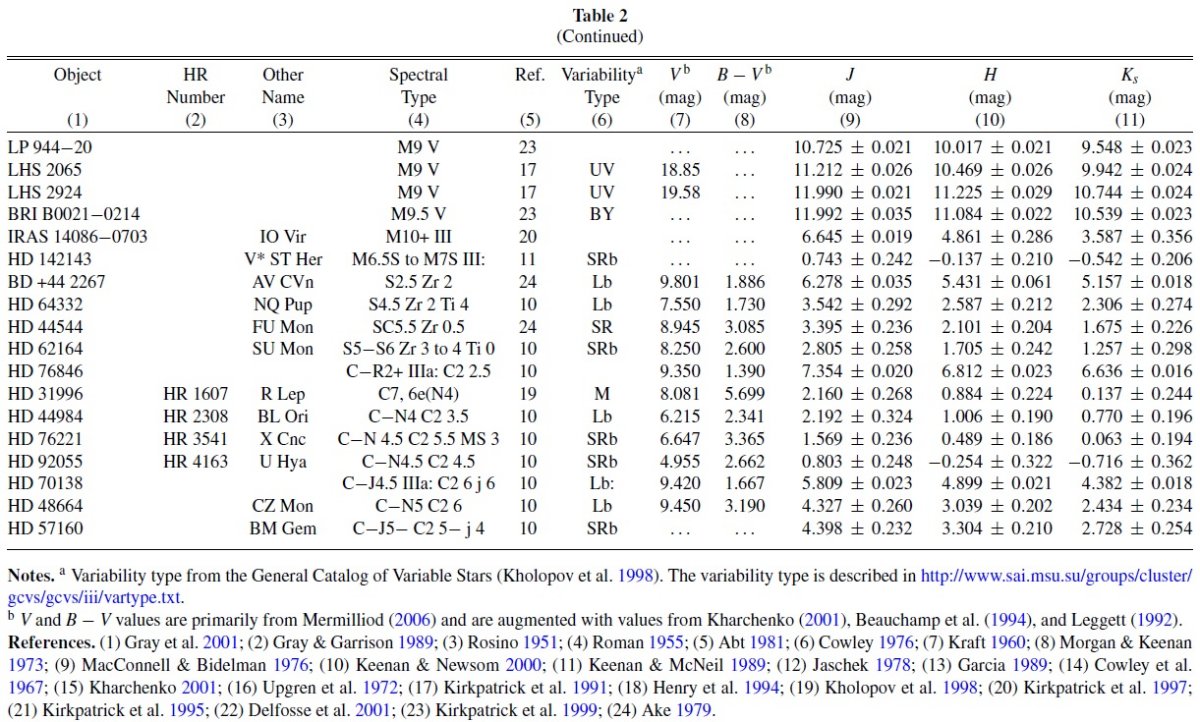

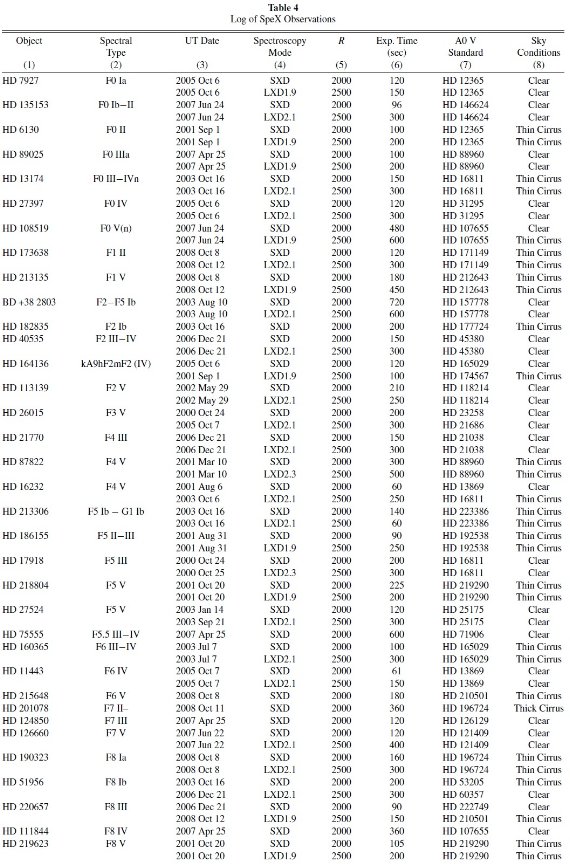

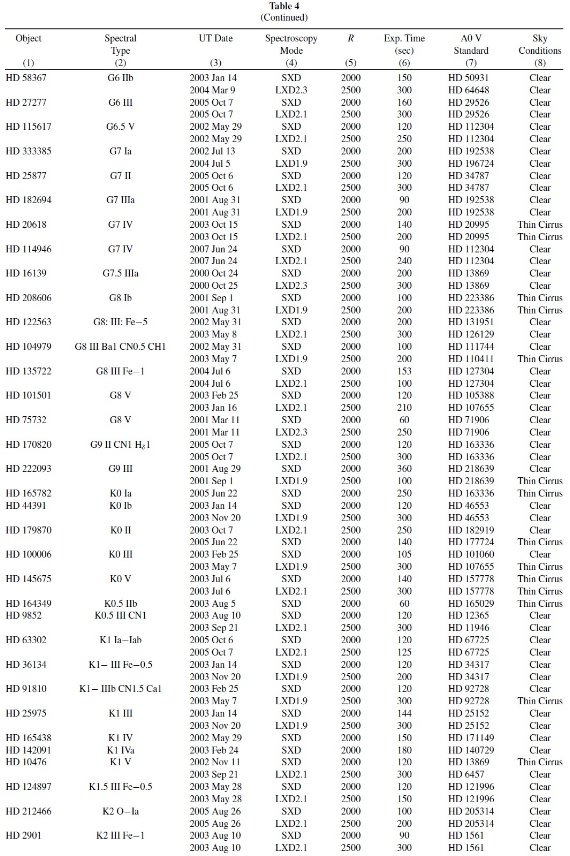

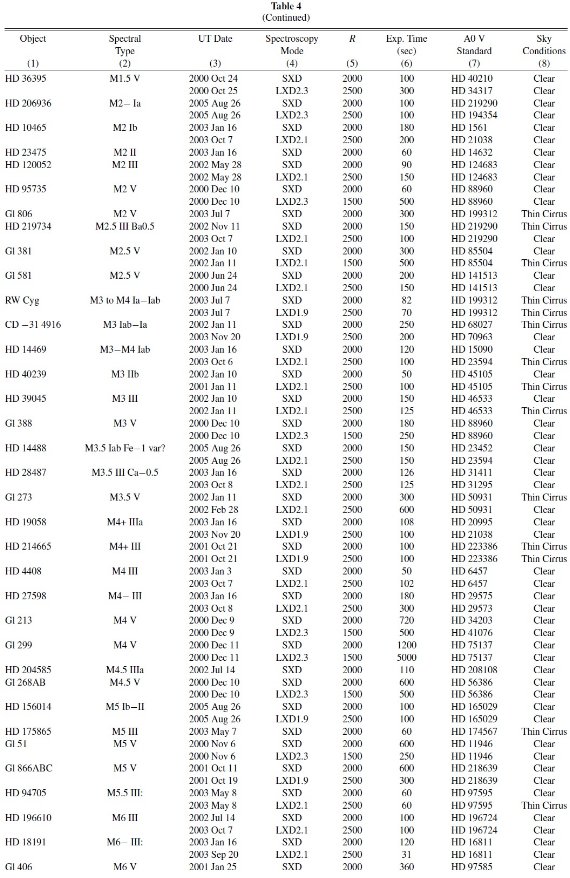

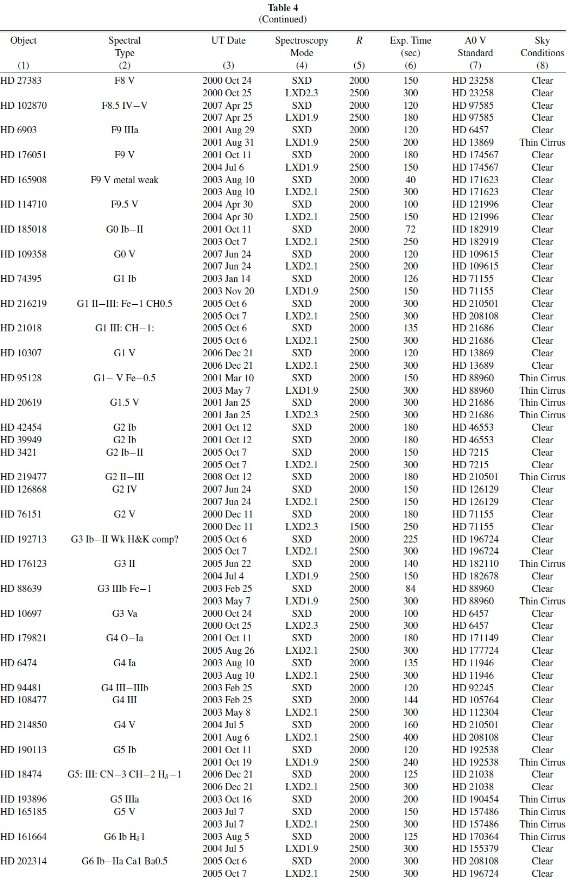

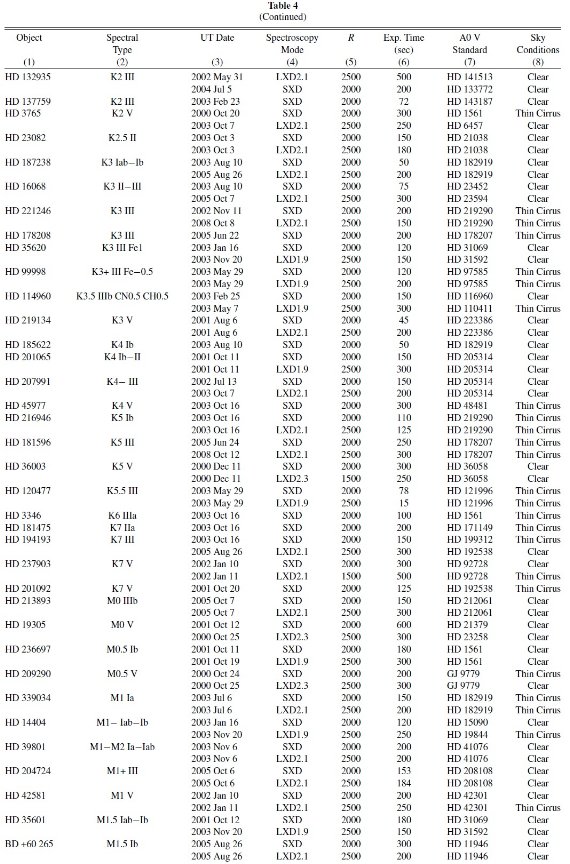

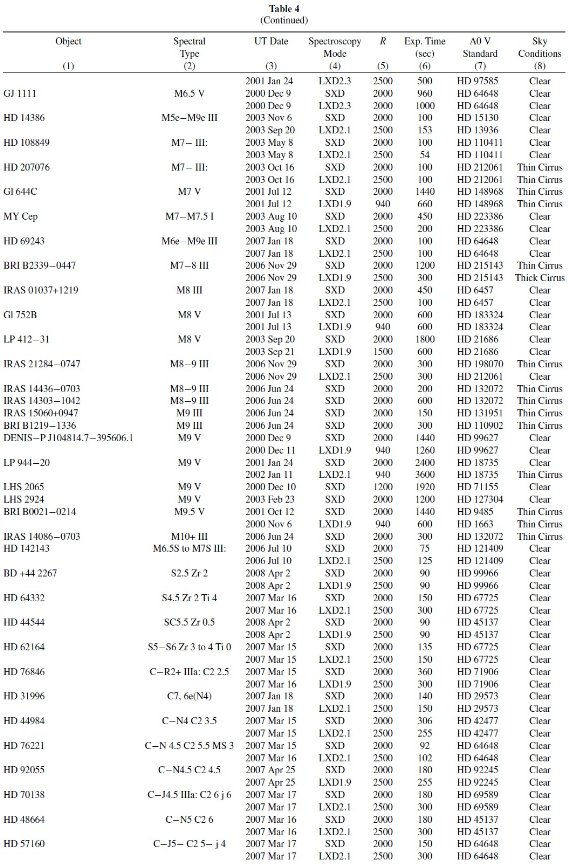

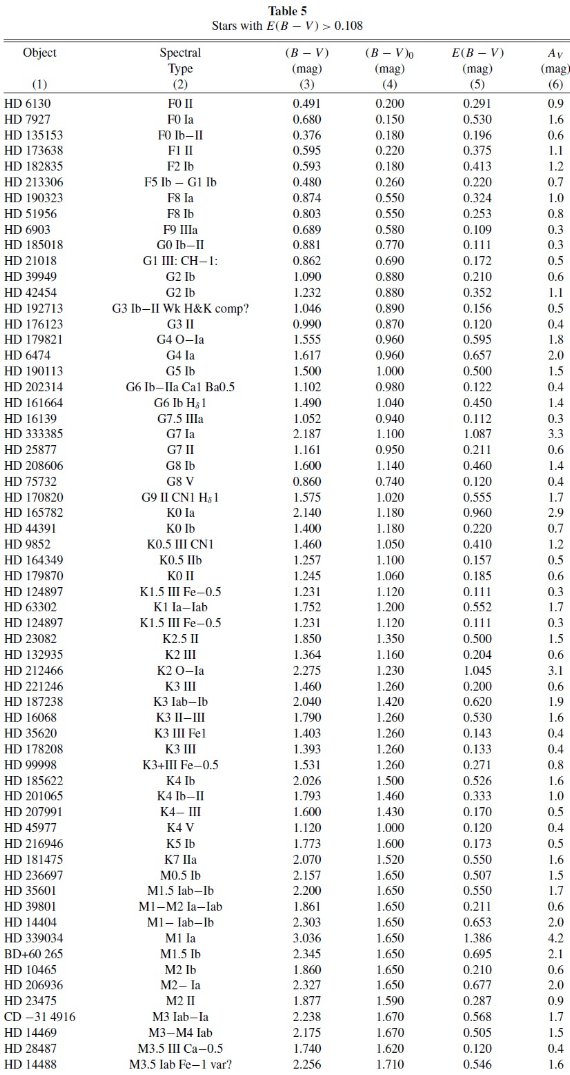

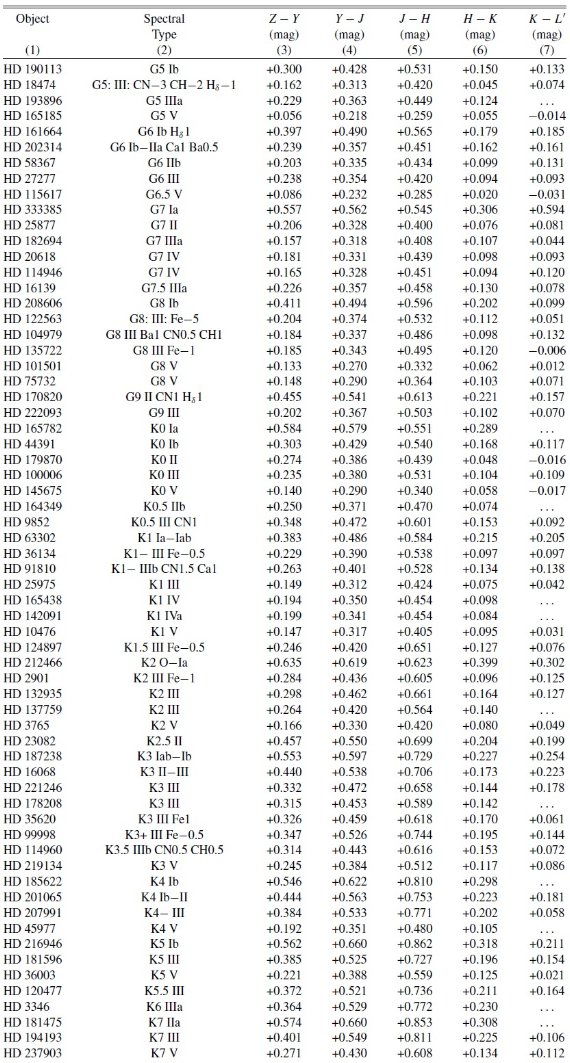

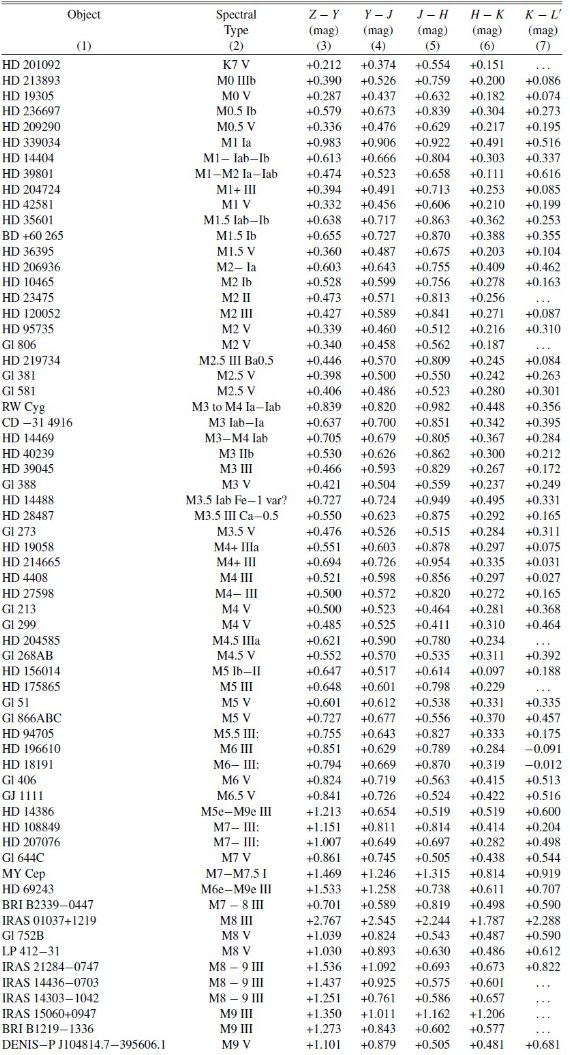

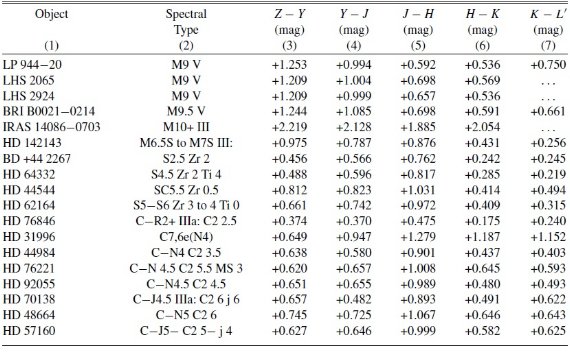

観測星 MK 標準星は明るすぎる。MK 分類がしっかりしている星を選んだ。スペクトル型に変化は あるのだが、種族合成に重要なので約 40 の TPAGB 星も含めた。 SpeX SpeX = SXD(0.8-2.42 μm) + LXD(1.9 - 5.4 μm) LXD = LXD1.9(1.9-4.2μm) + LXD2.1(2.2-5.0μm) + LXD2.3(2.38-5.4μm) は 1024×1024 Aladin 3 InSb array を使用した。  表3.観測星のスペクトル型構成  図1.(a) サンプル星のメタル量(Cayrel et al 1997)分布。(b) E(B-V) 分布。 |

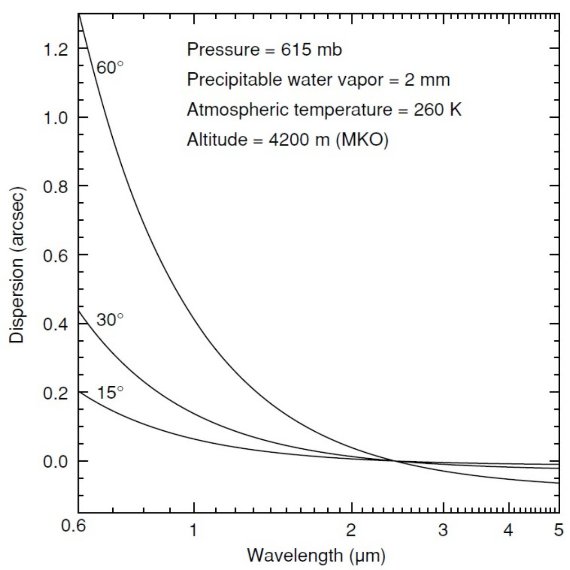

図2.マウナケア山頂における大気分散の波長変化。 |

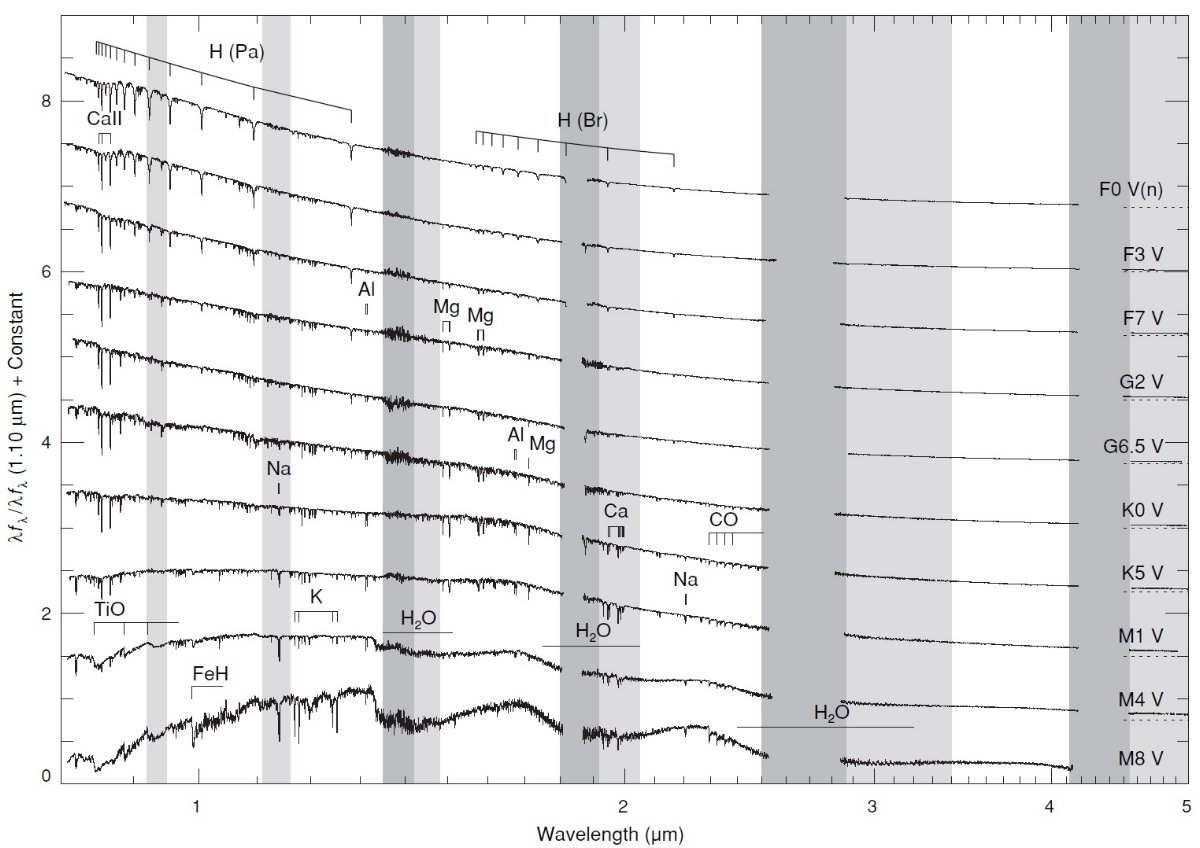

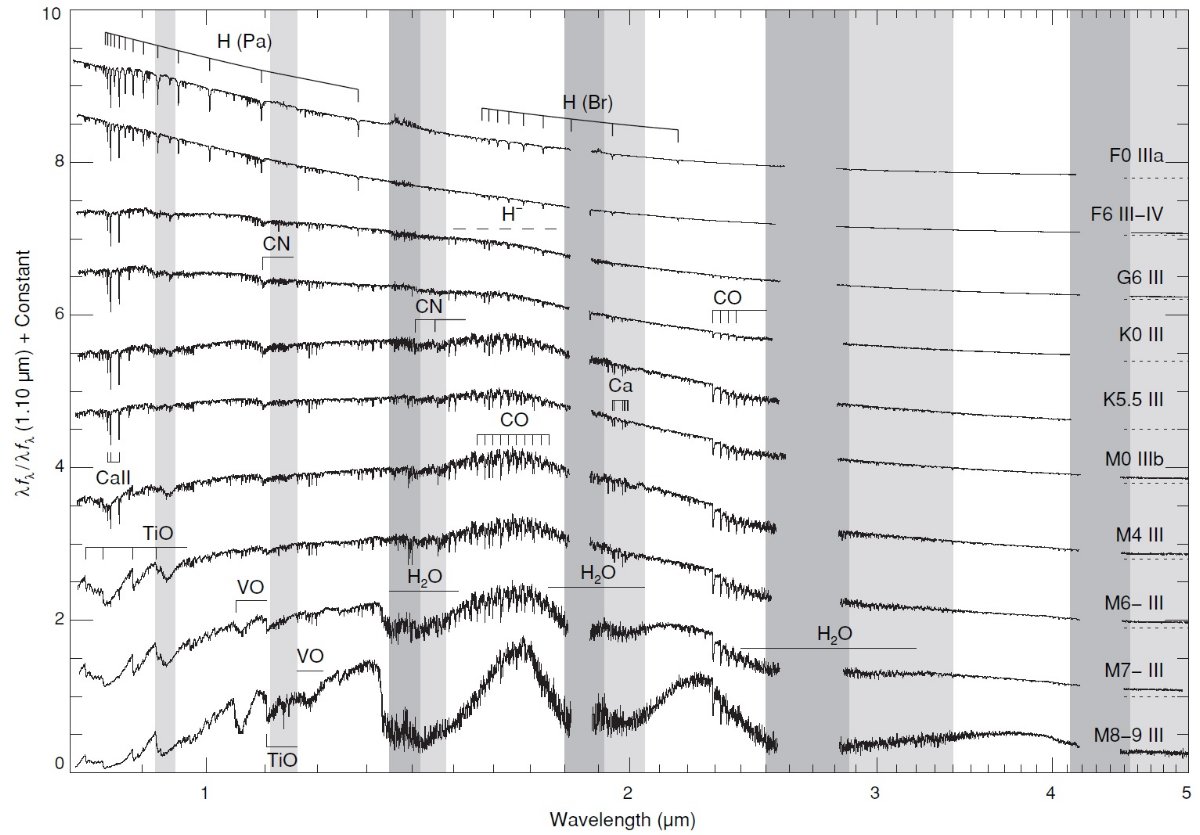

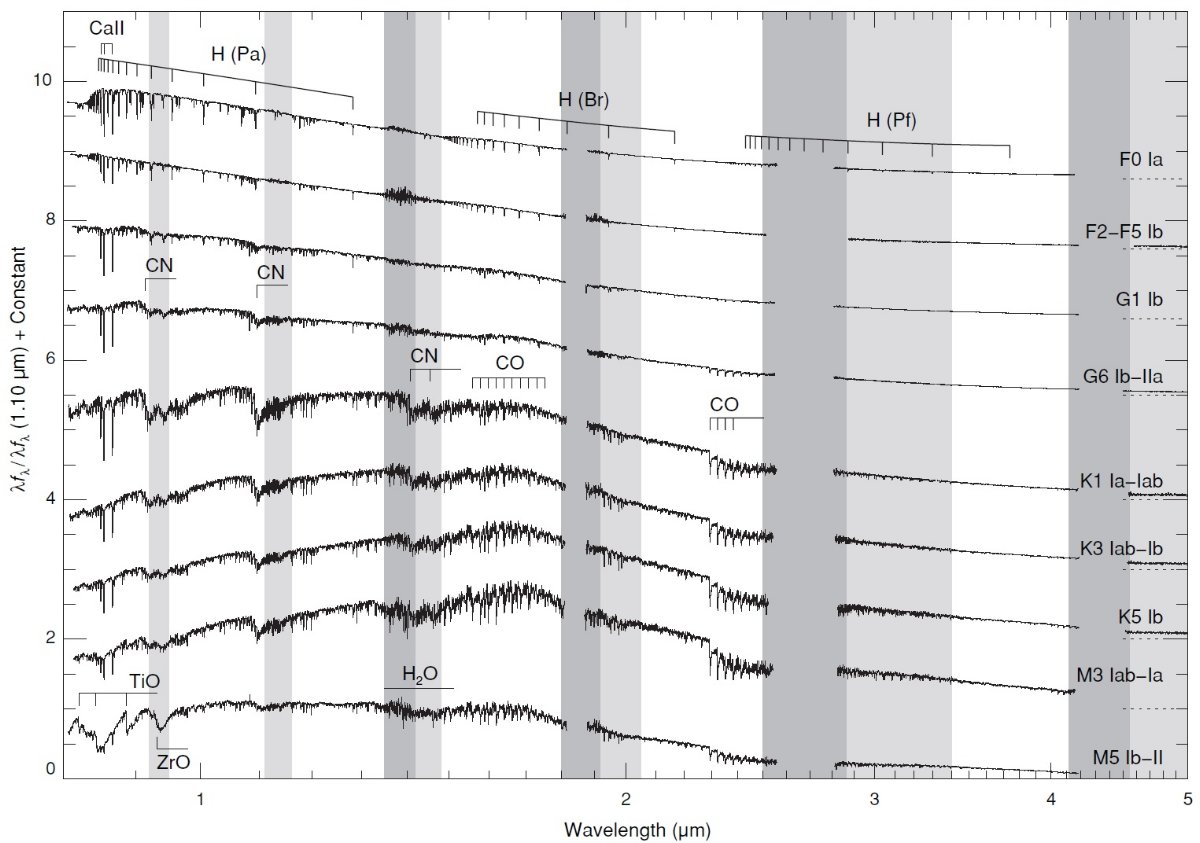

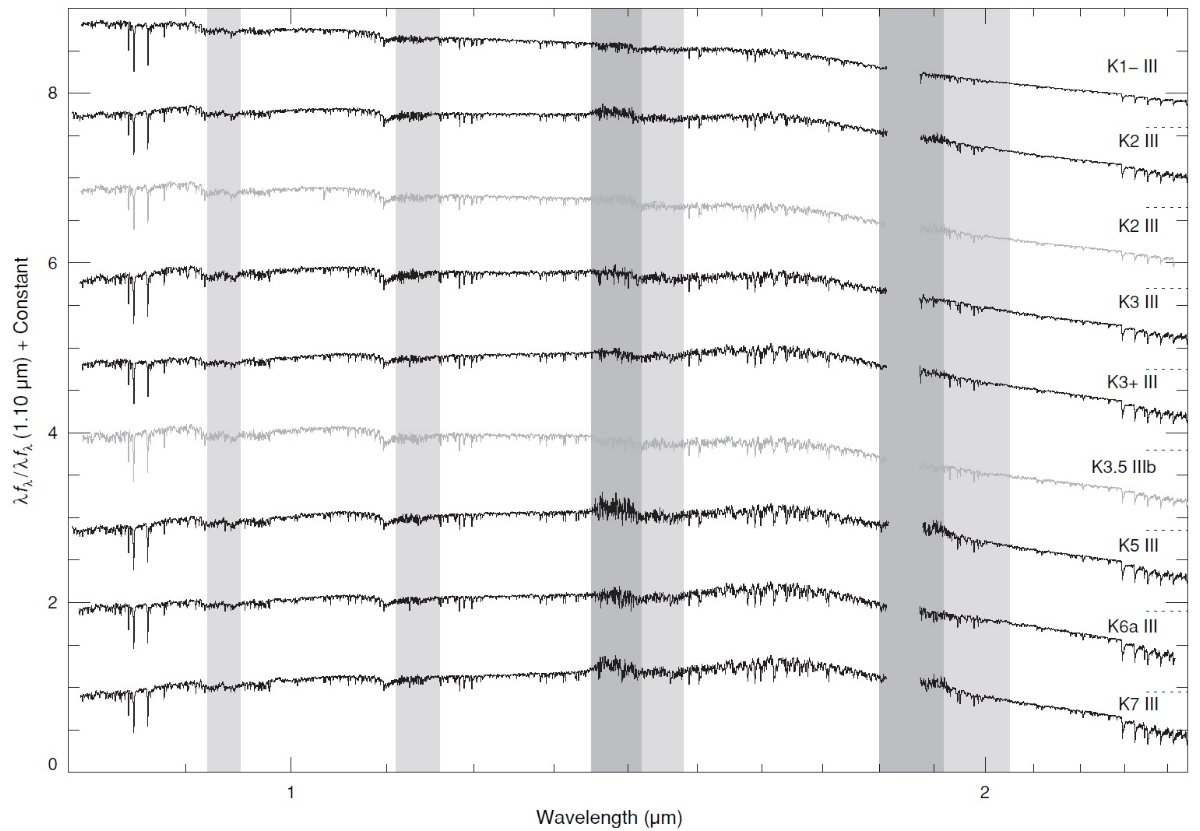

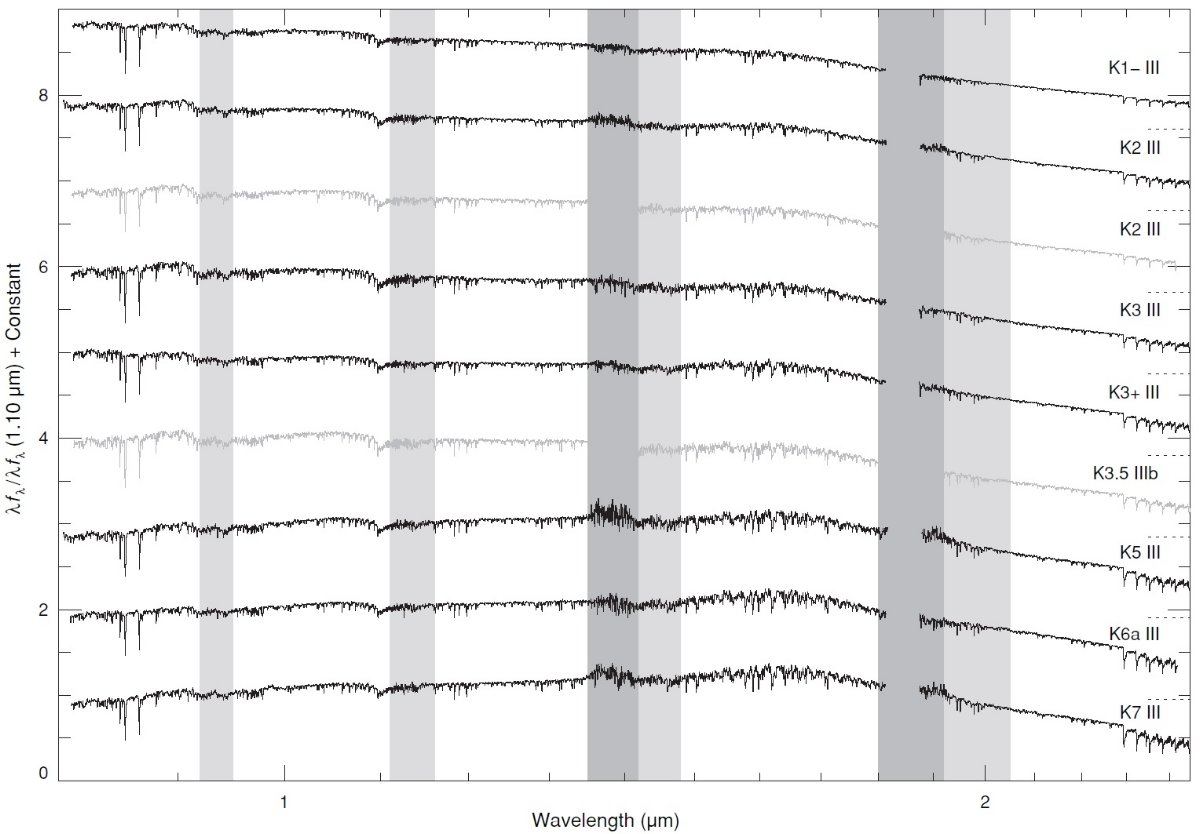

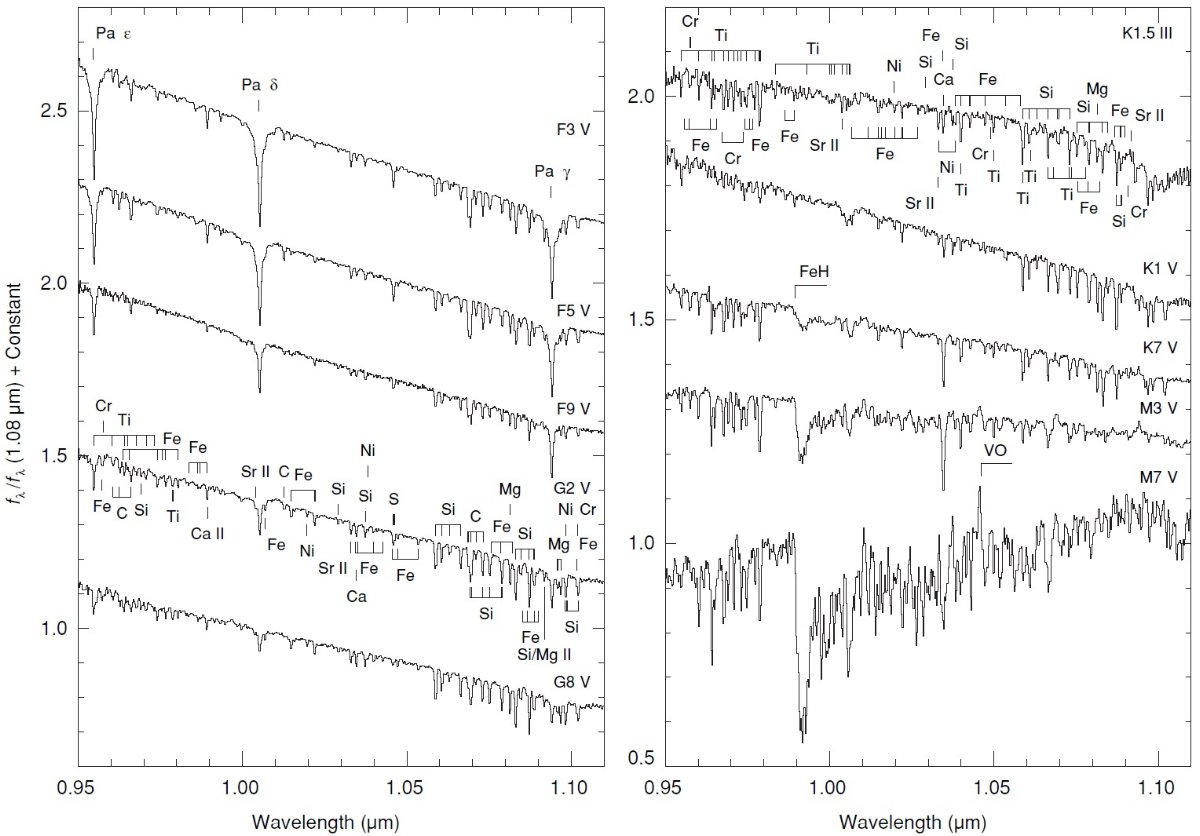

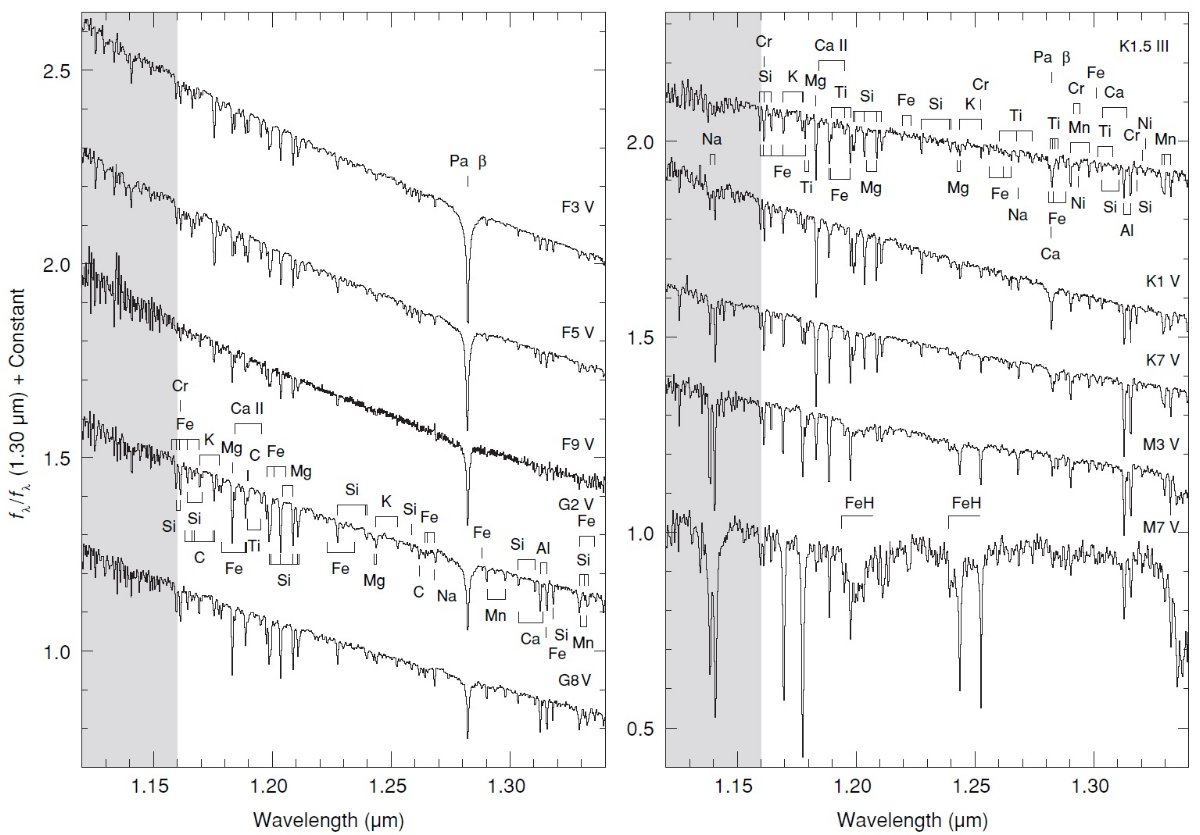

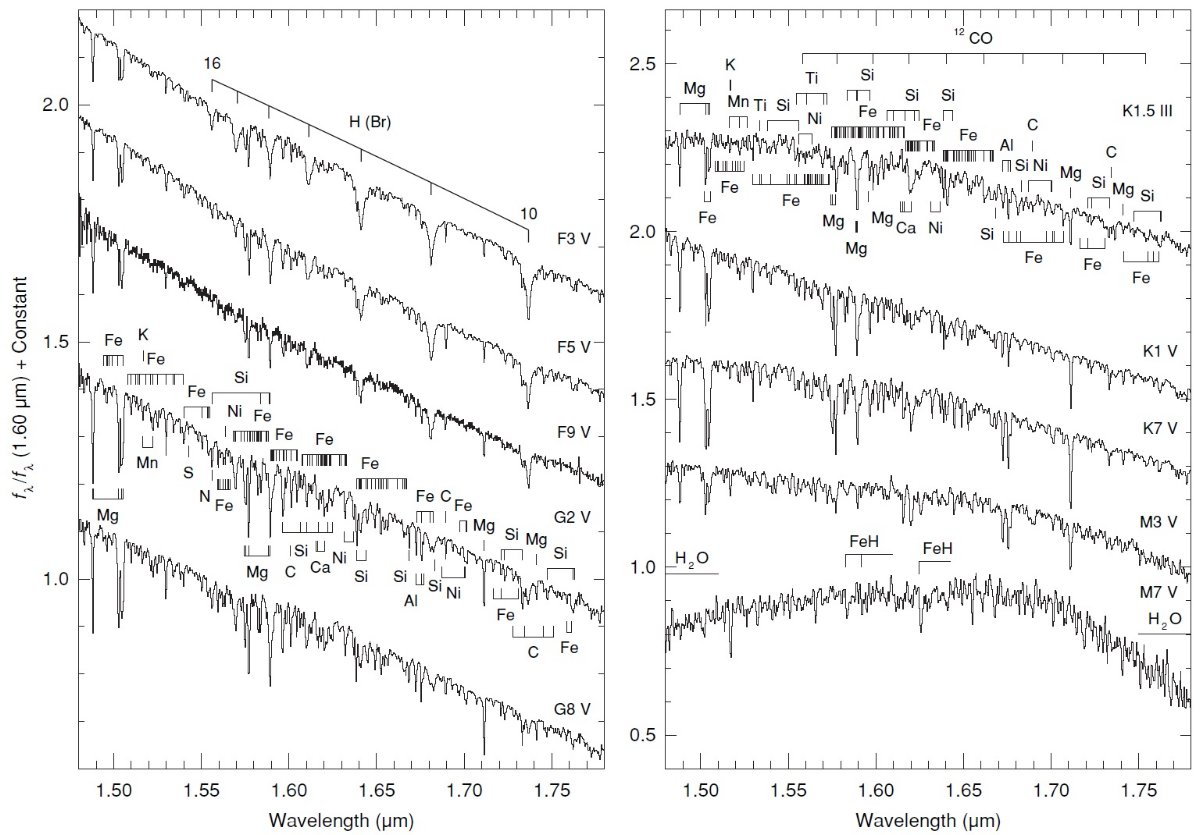

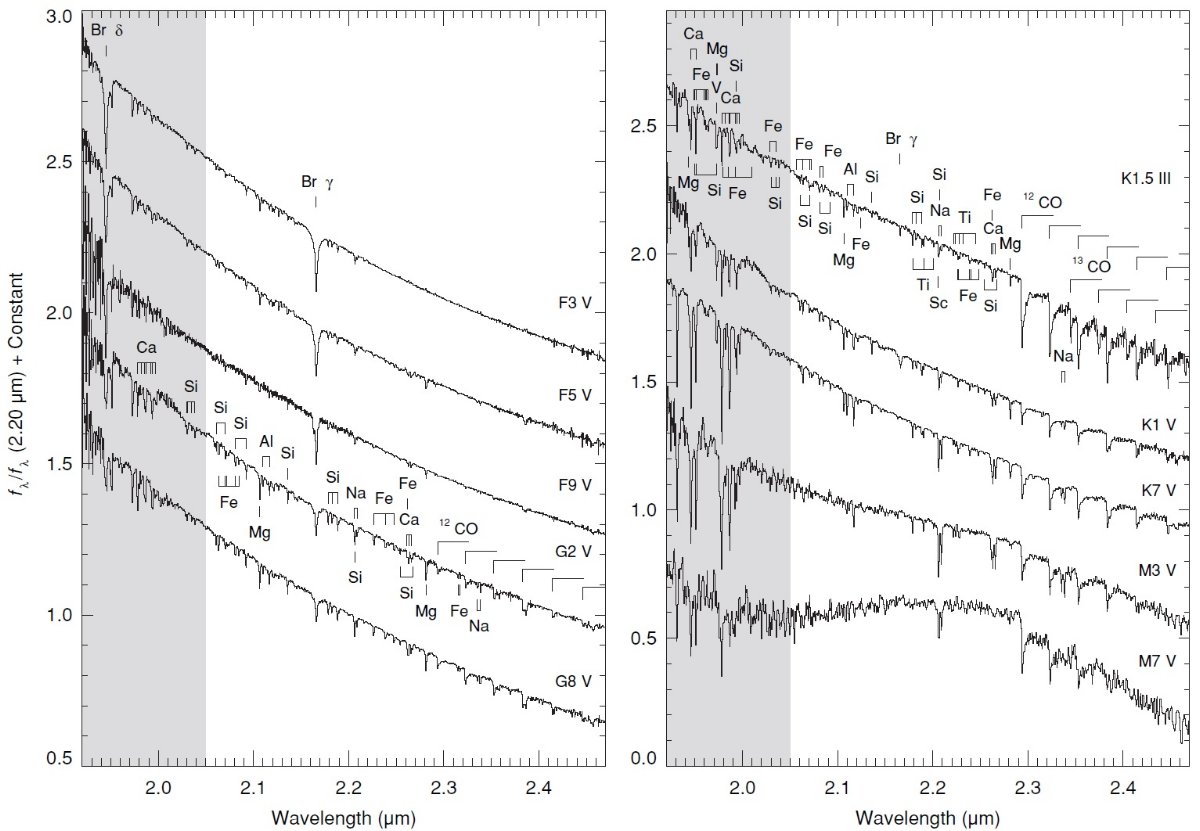

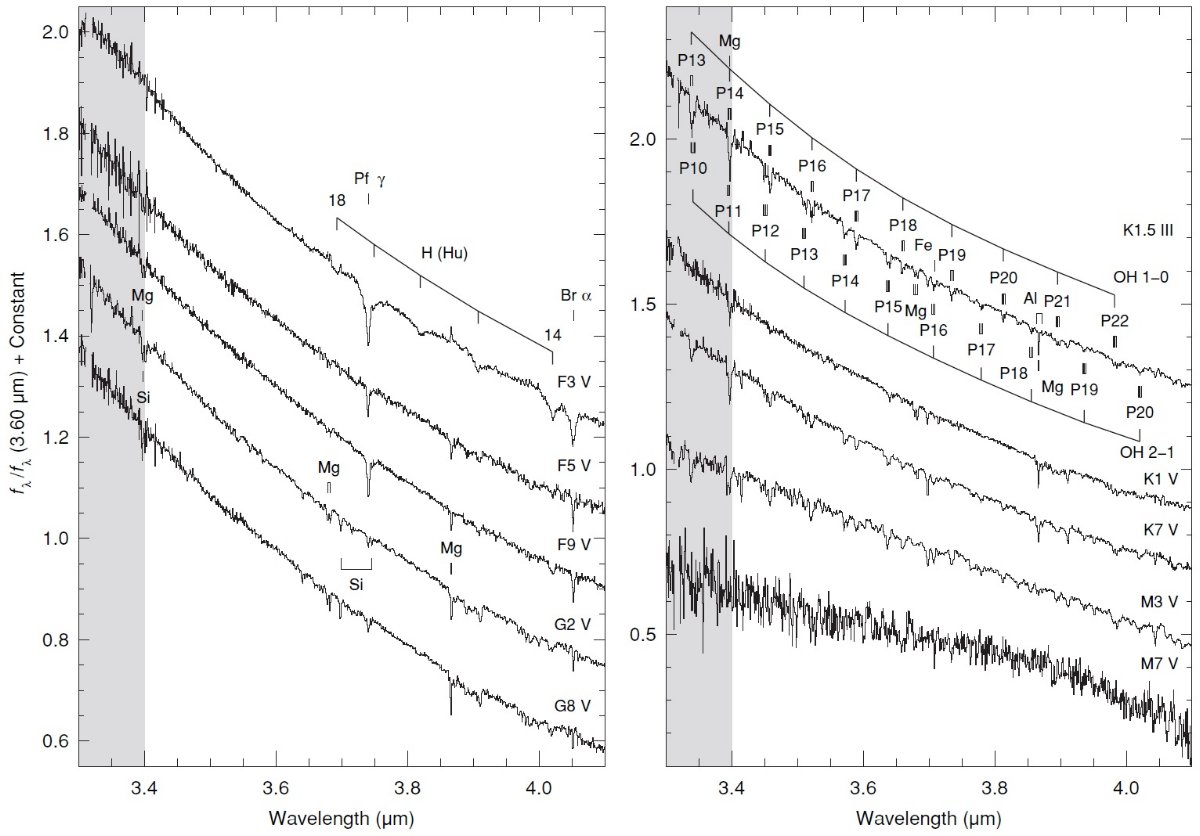

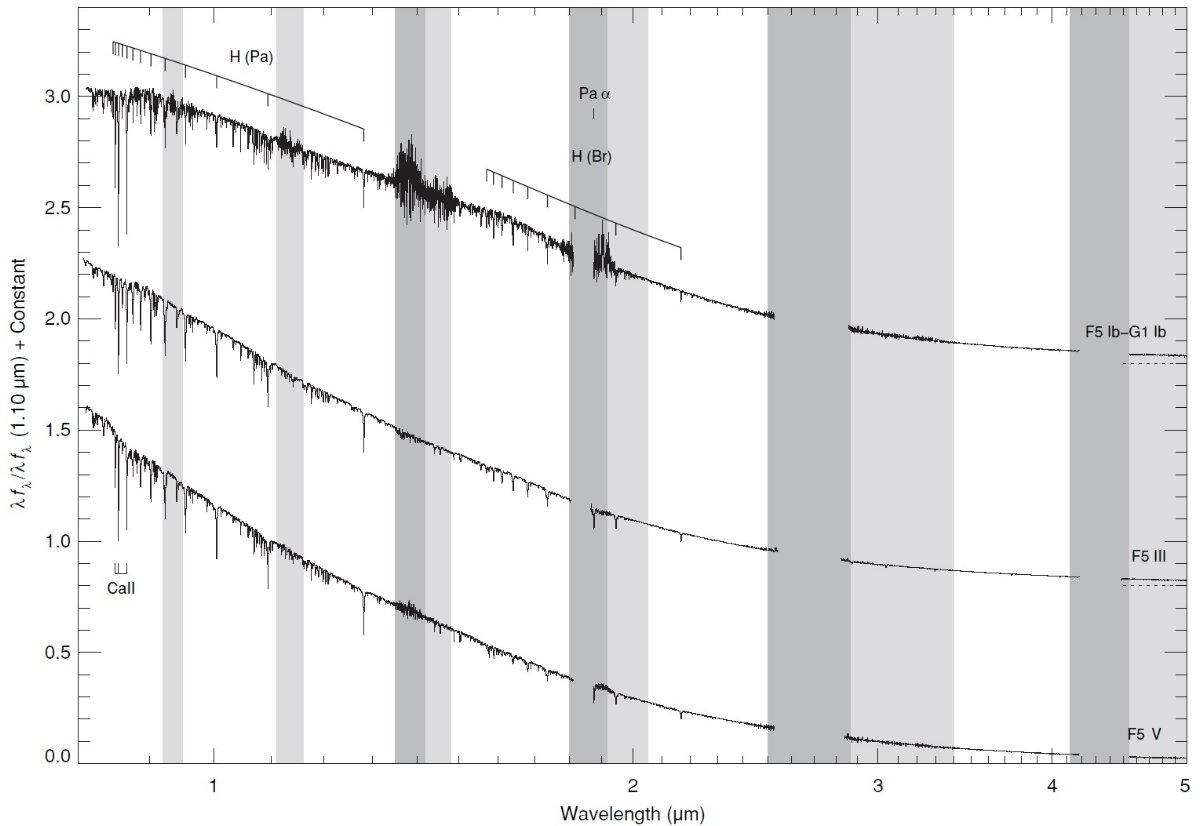

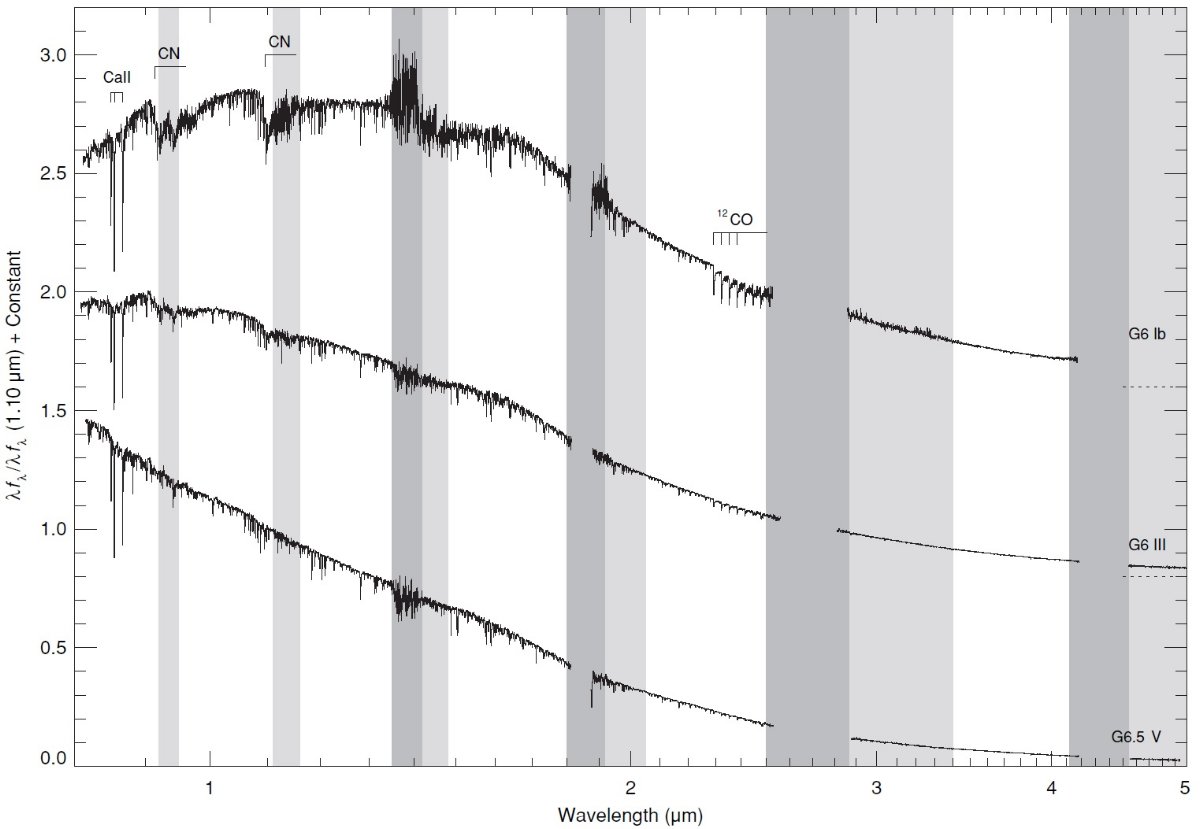

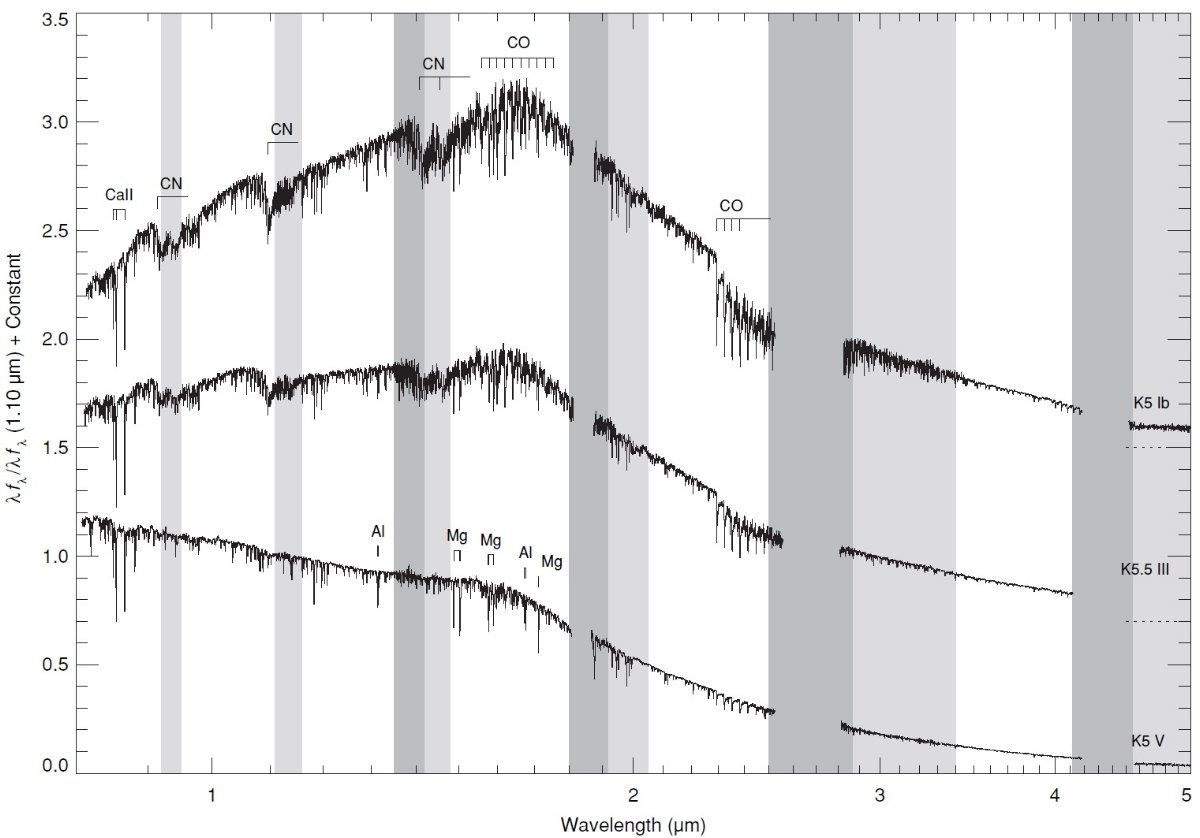

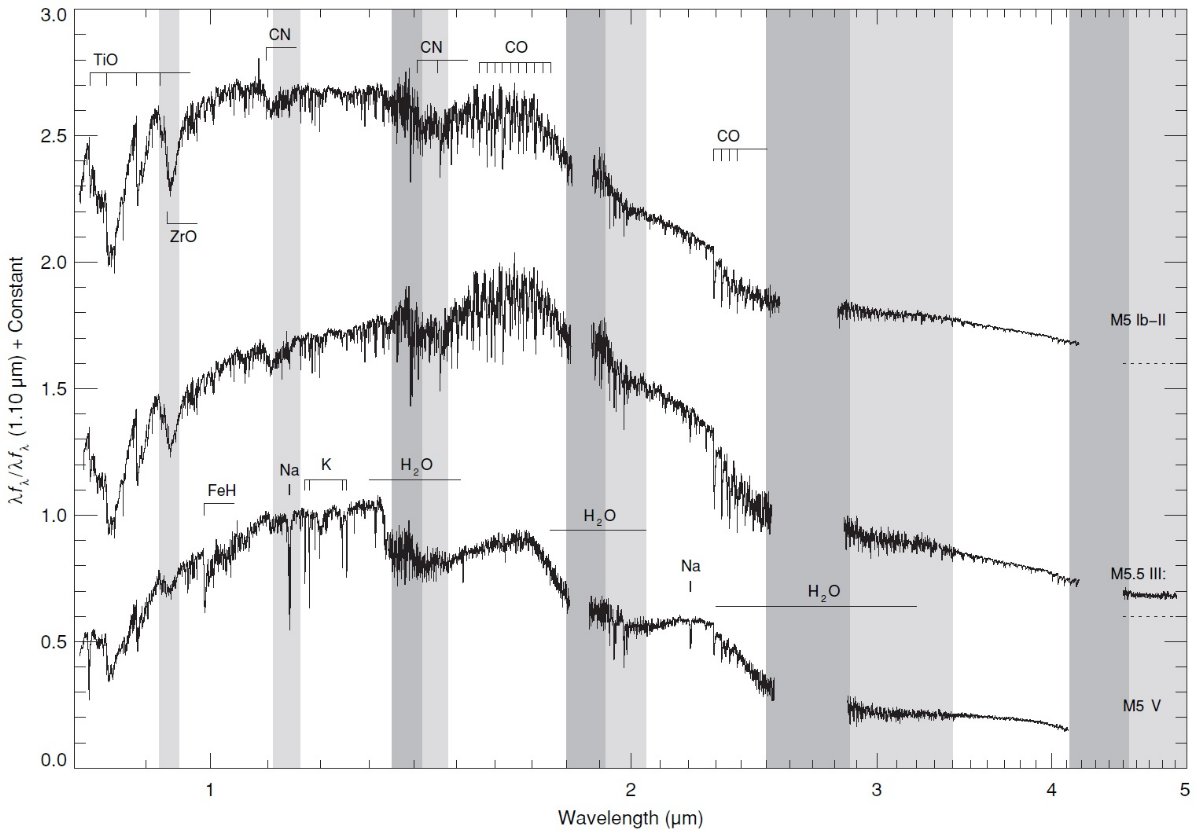

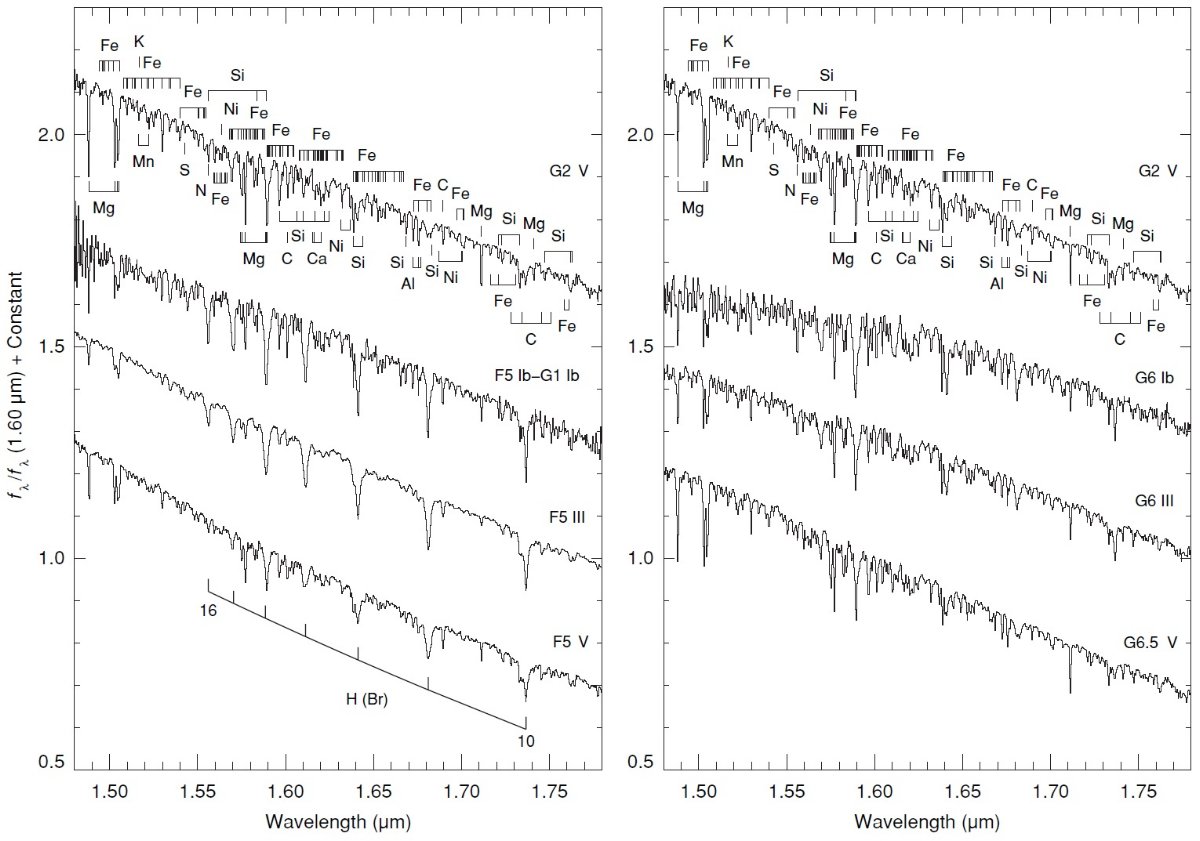

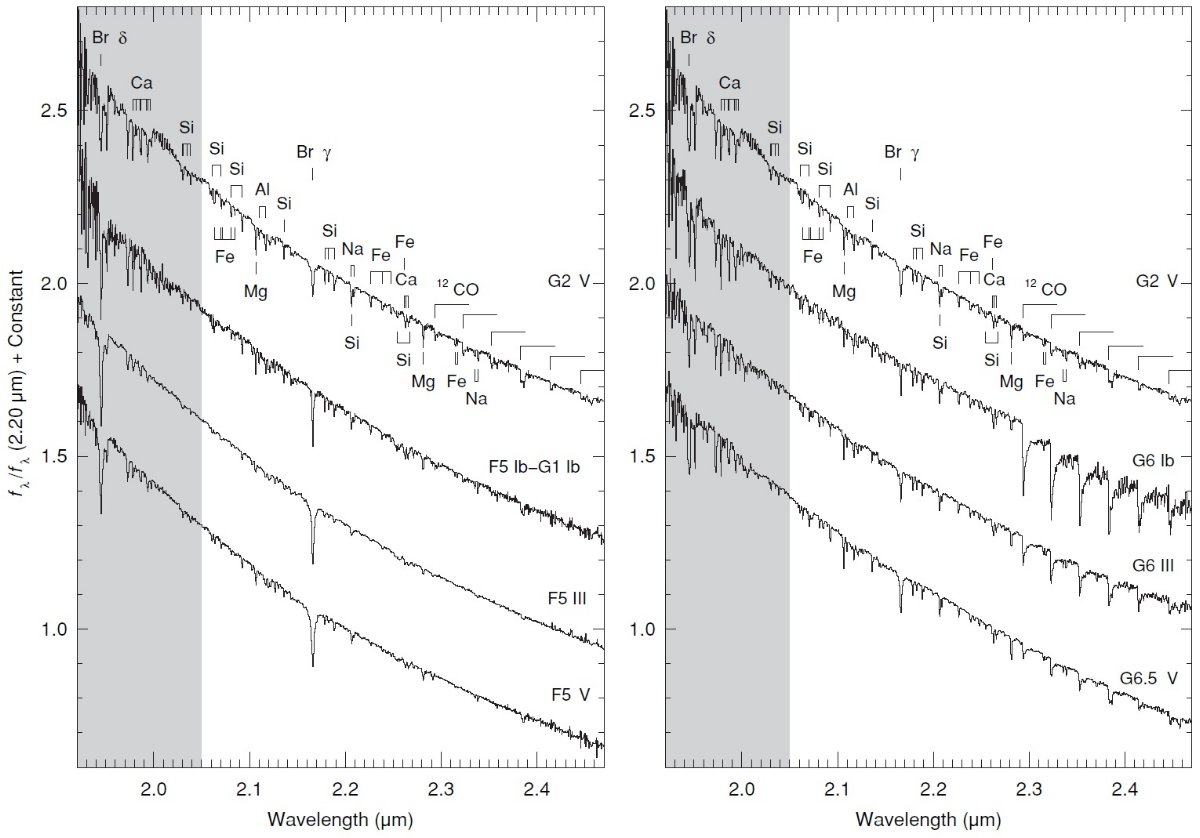

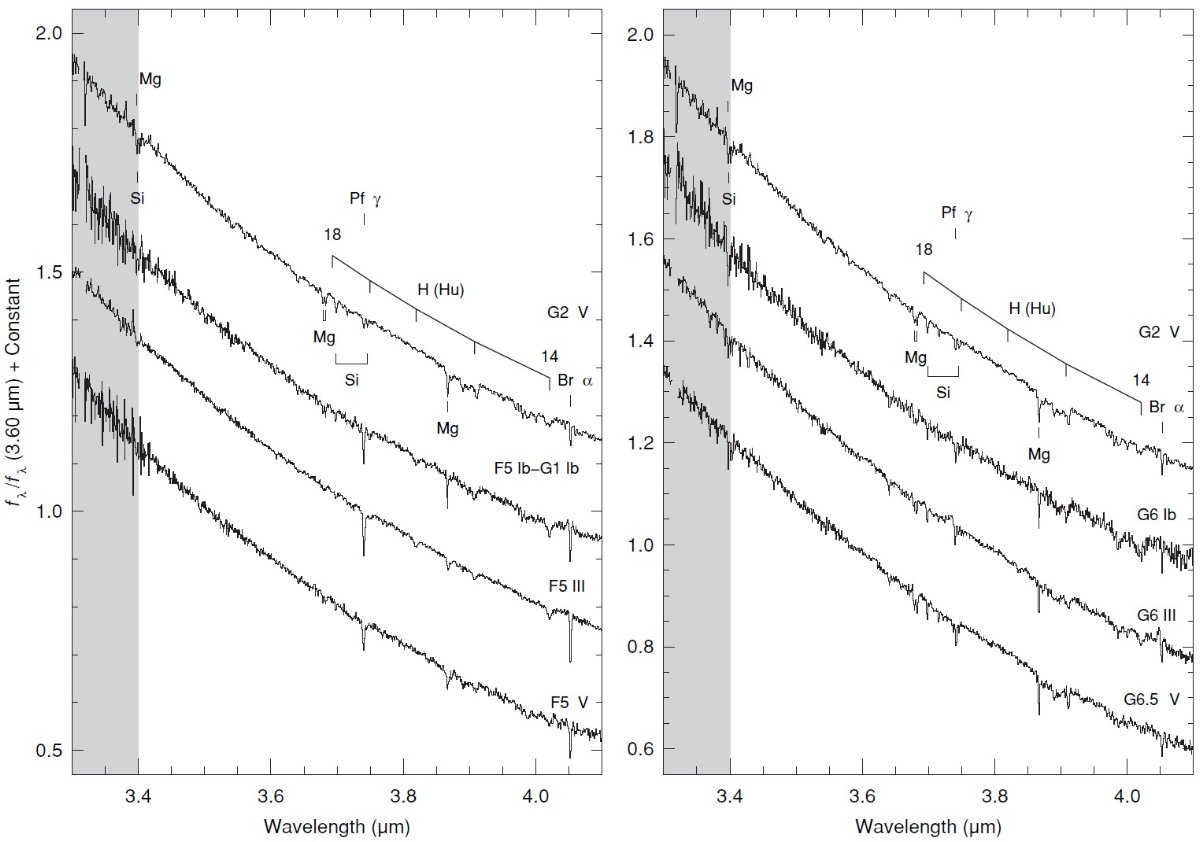

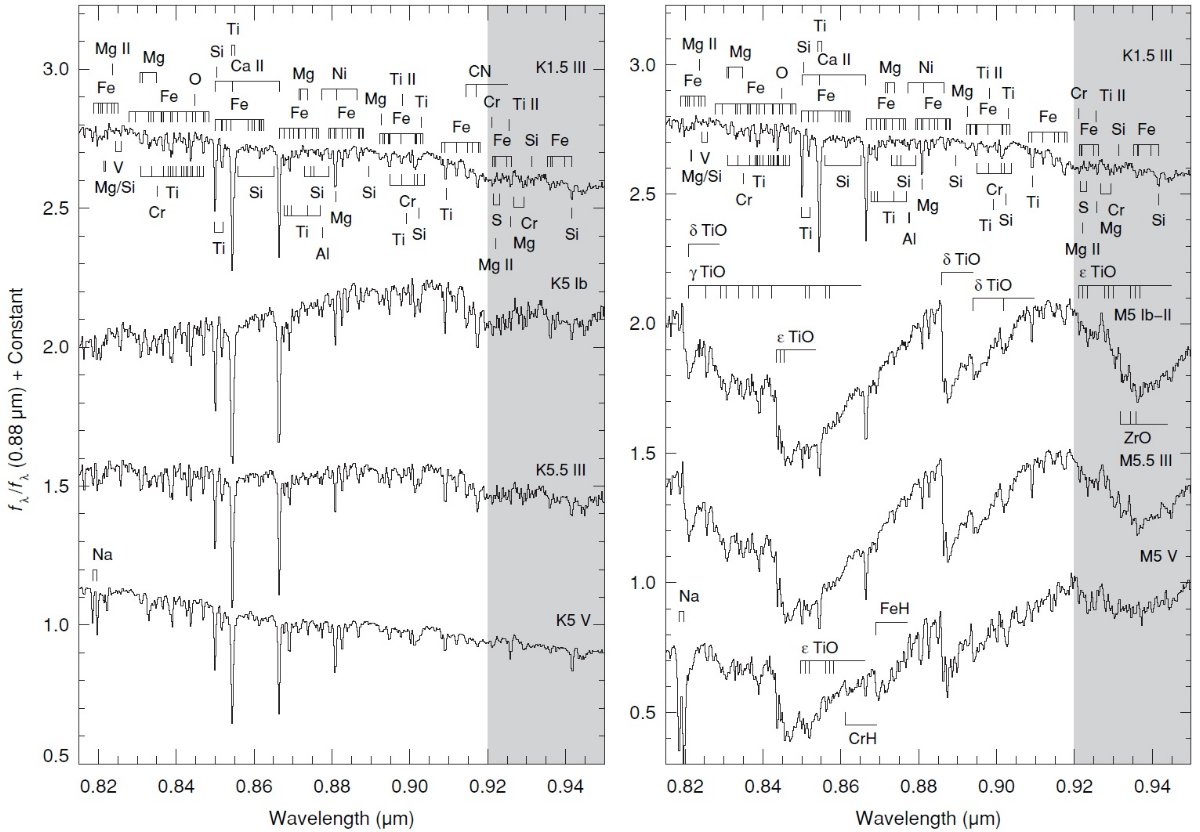

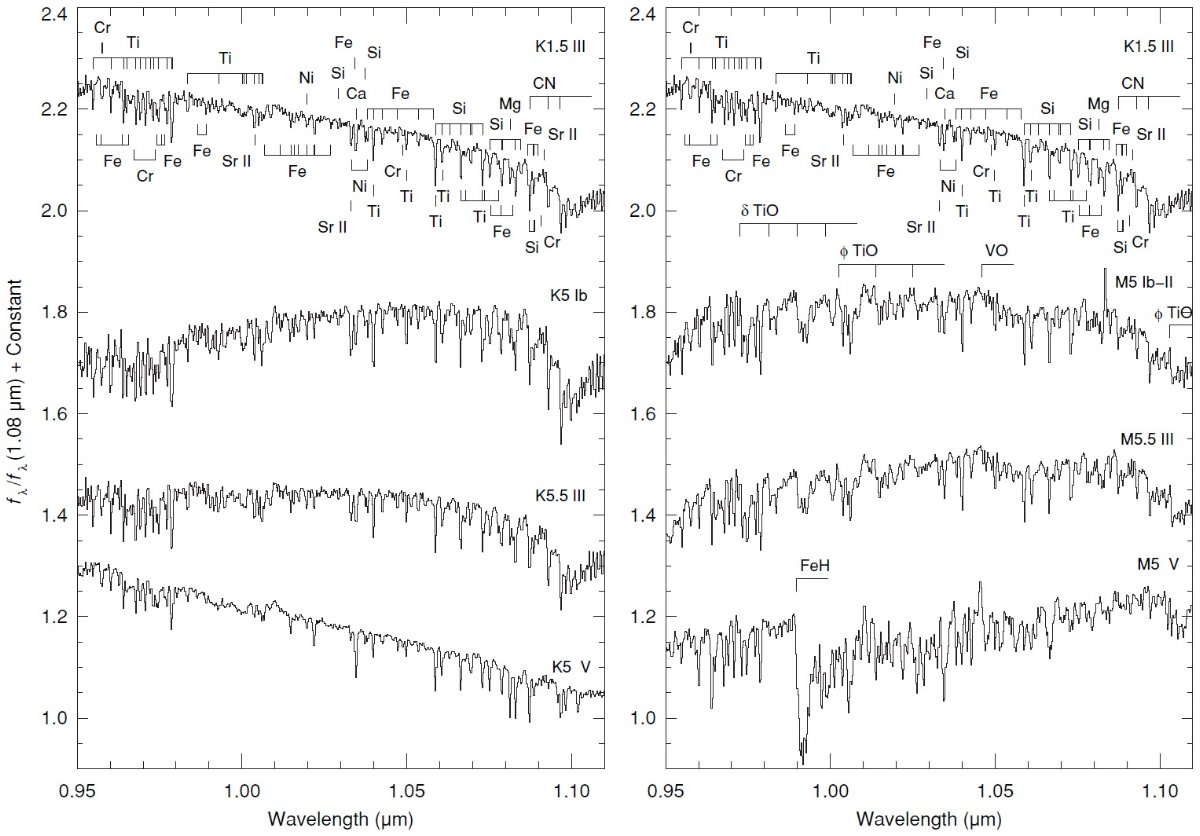

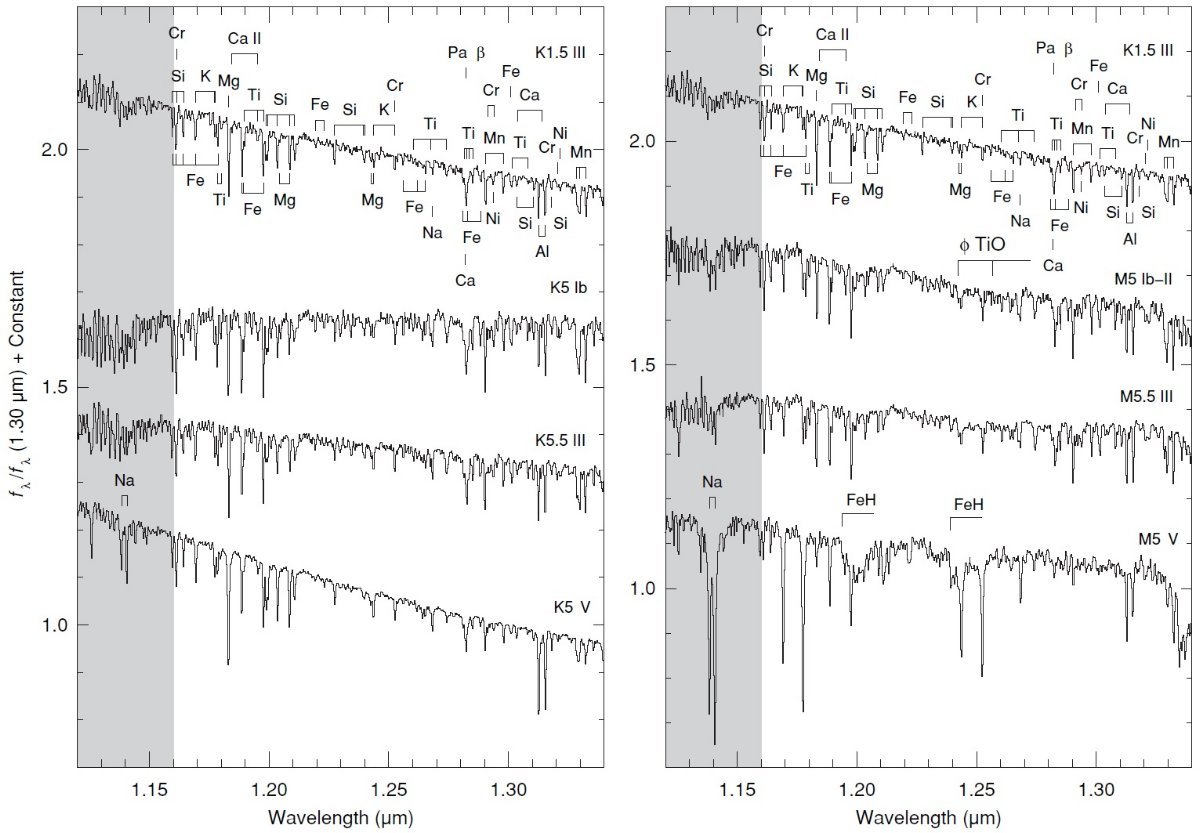

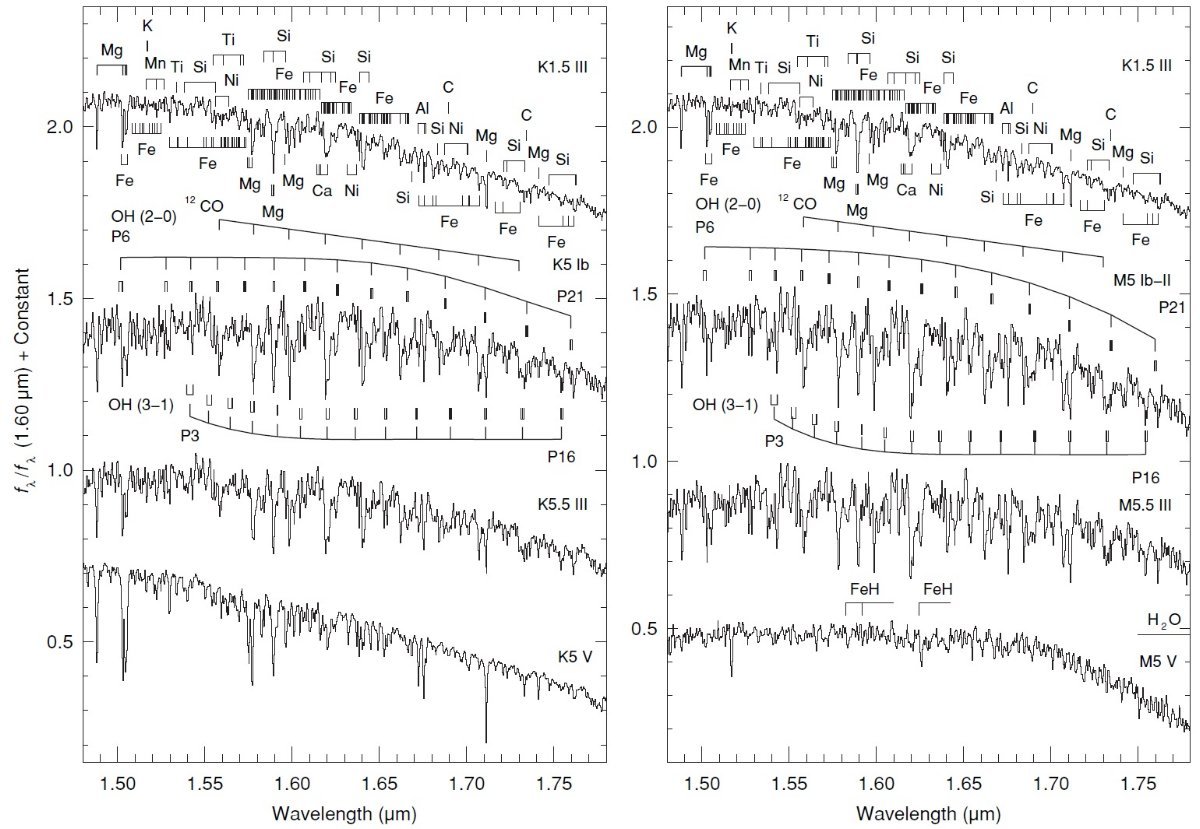

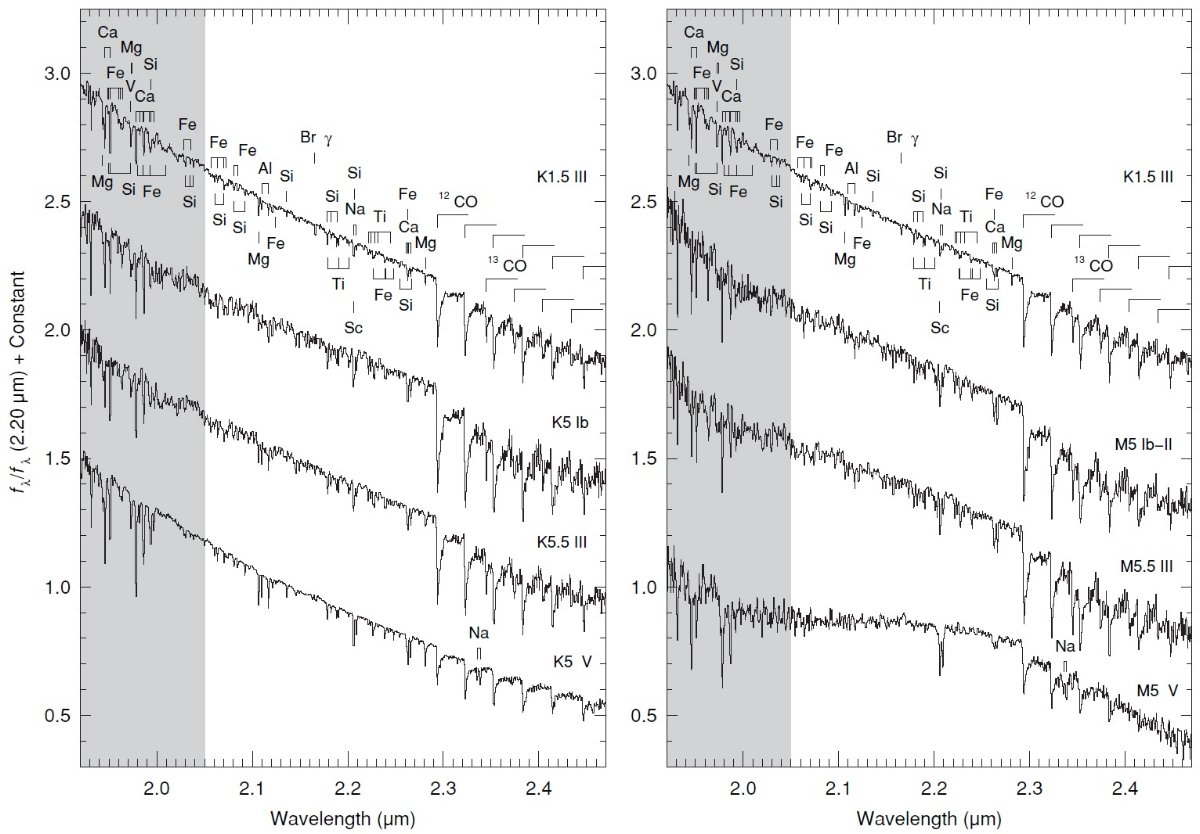

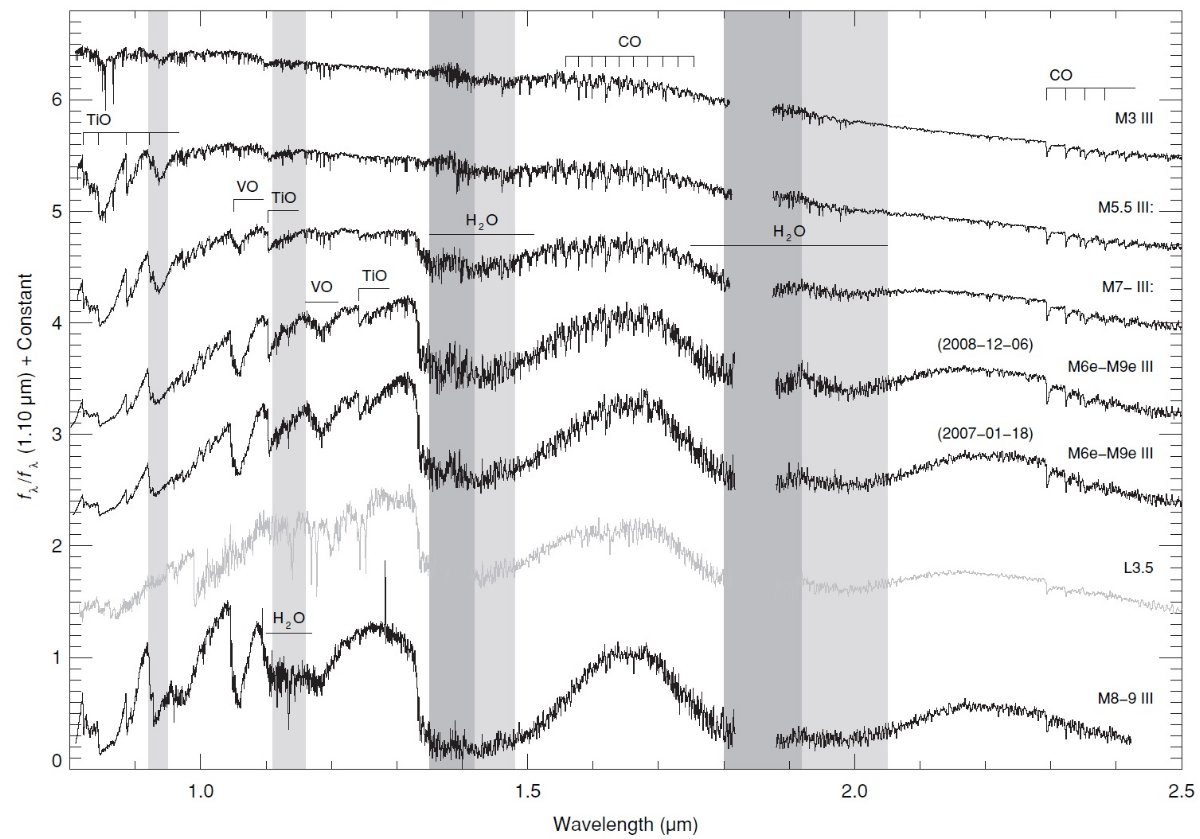

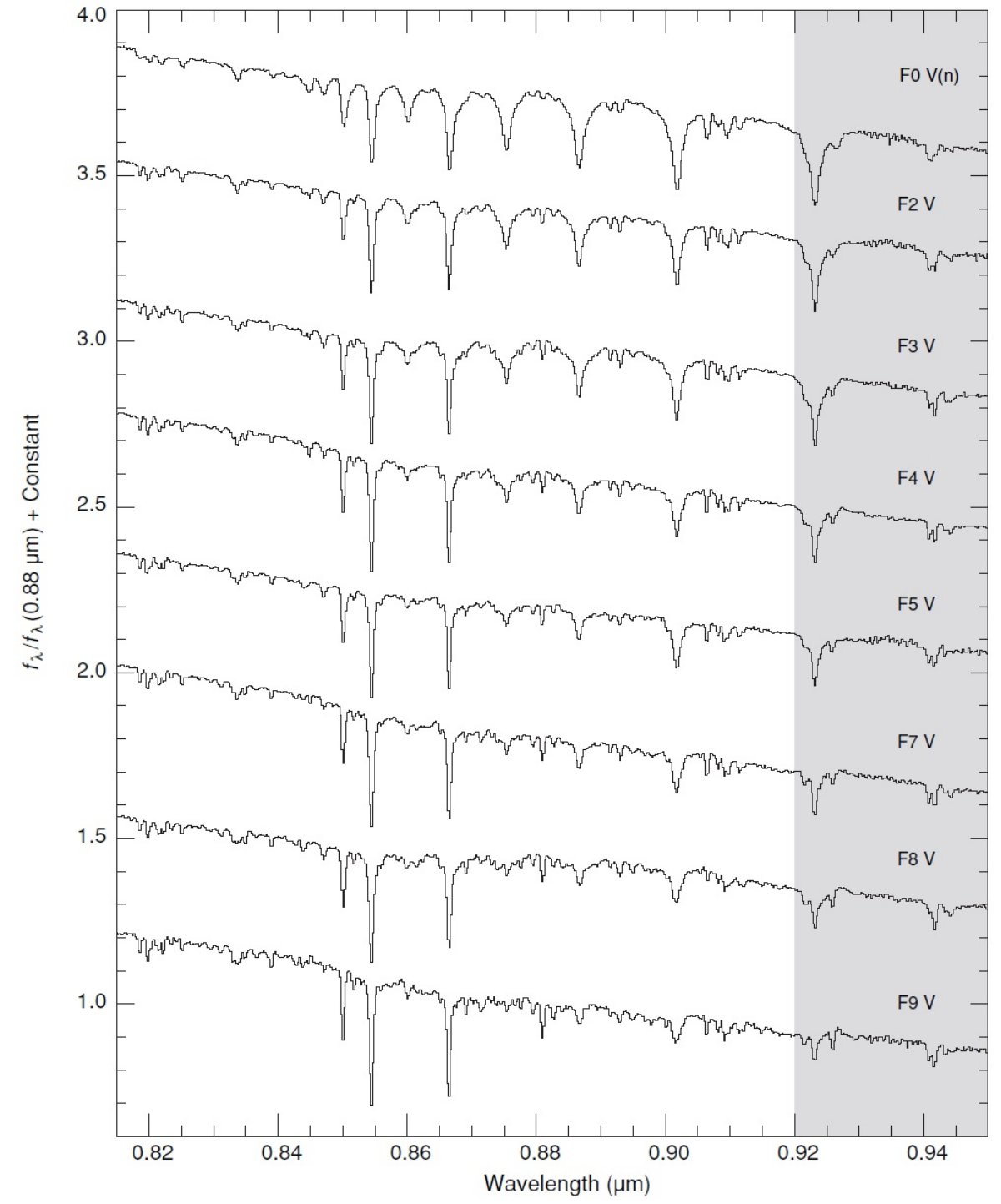

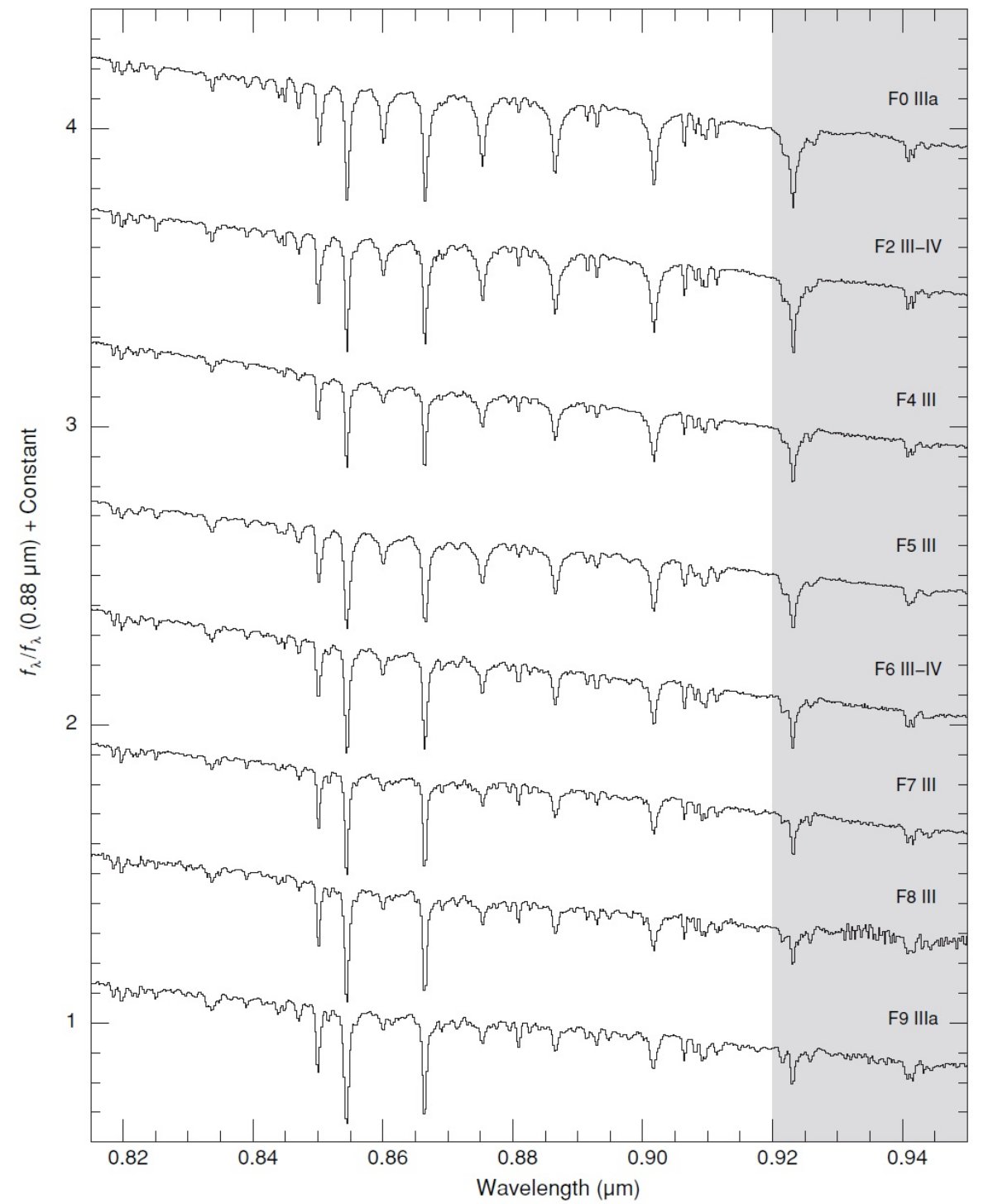

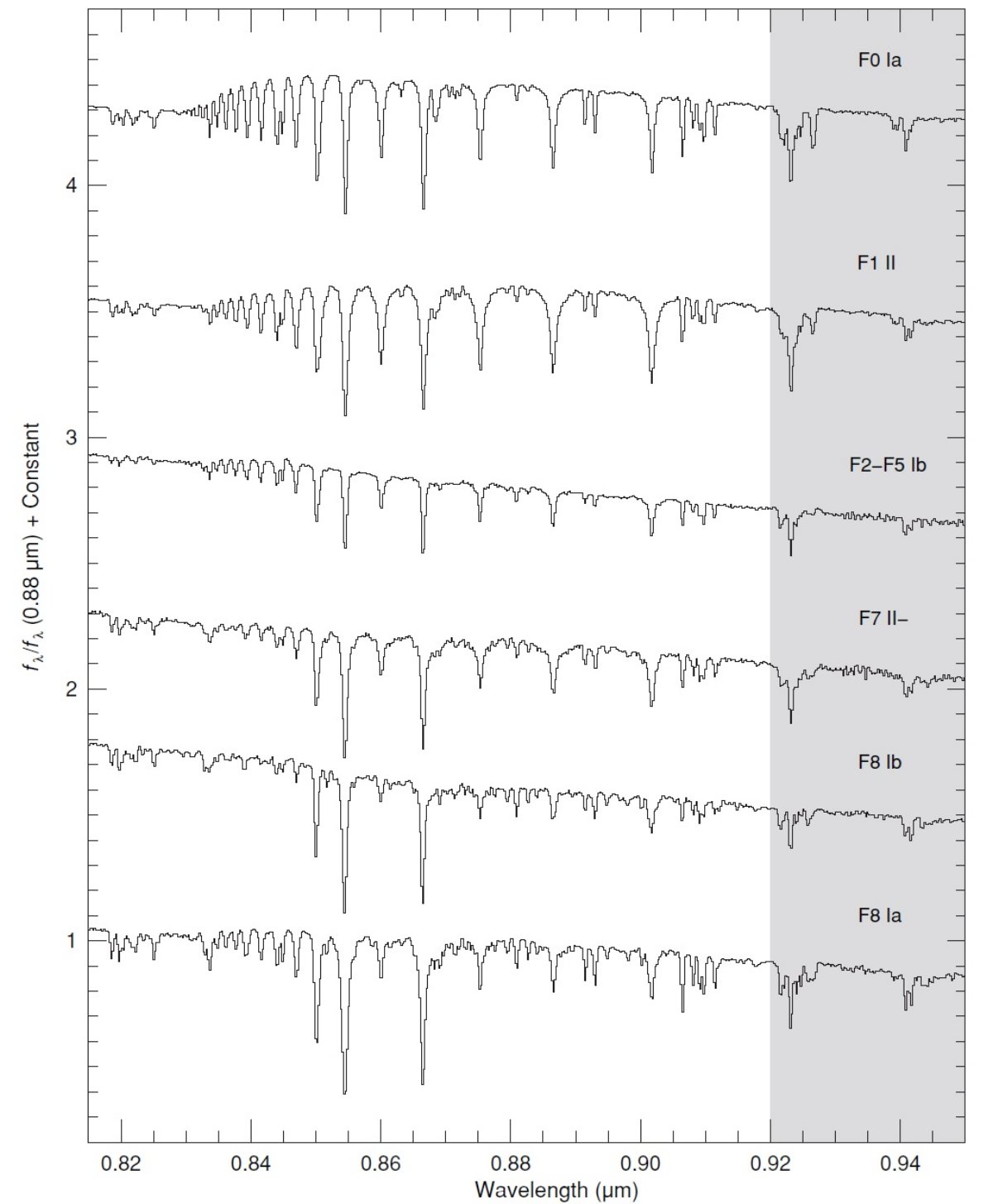

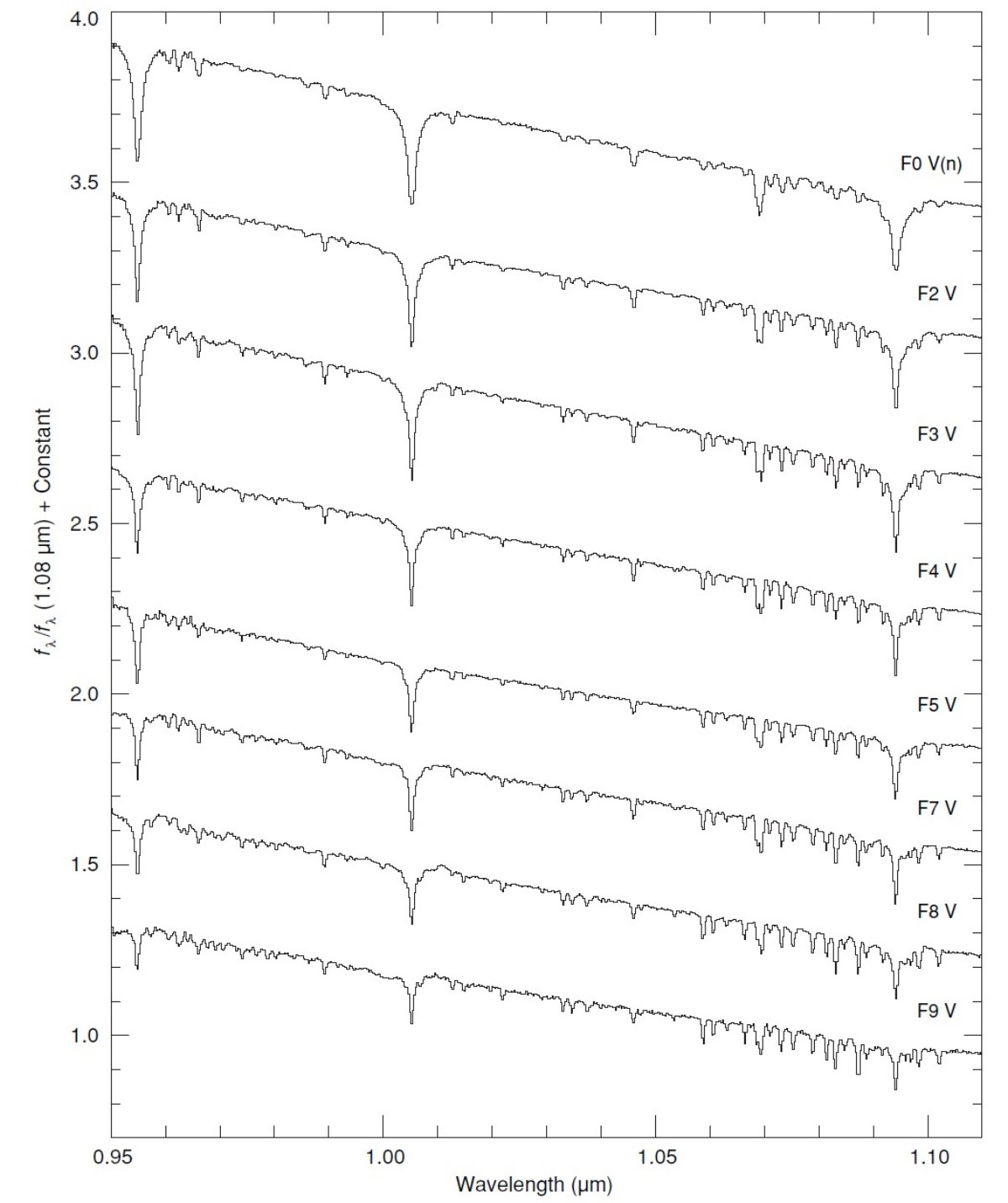

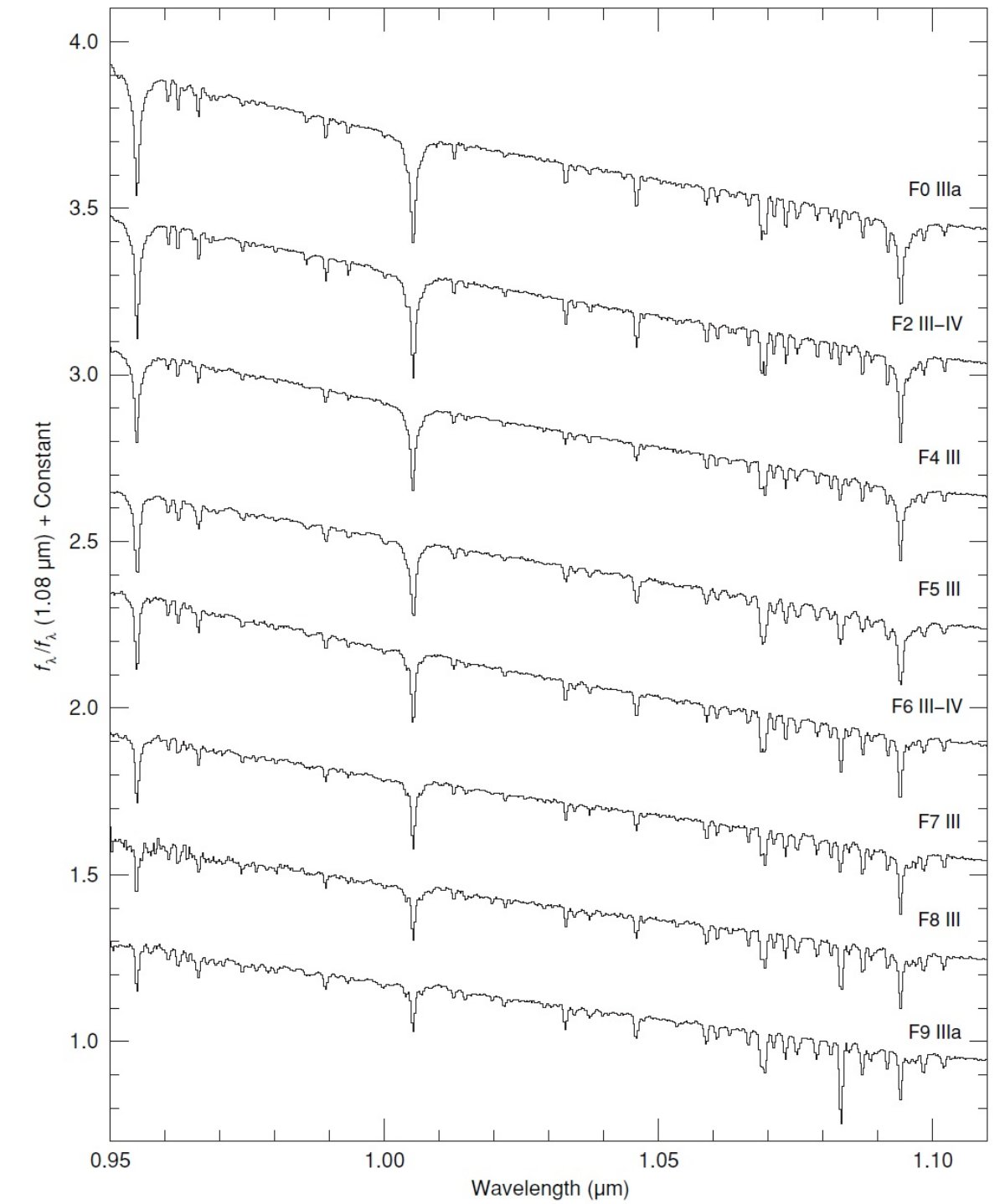

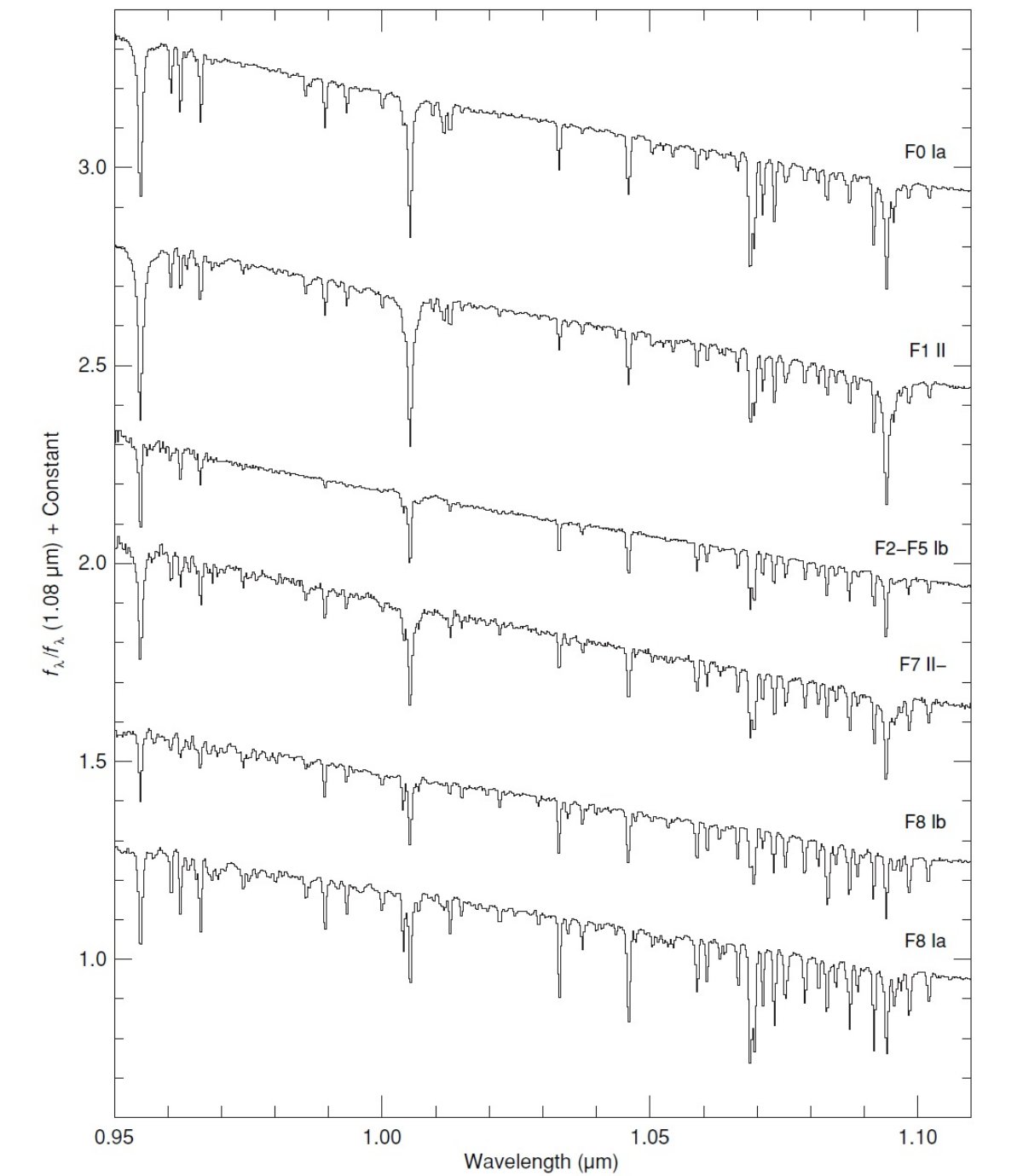

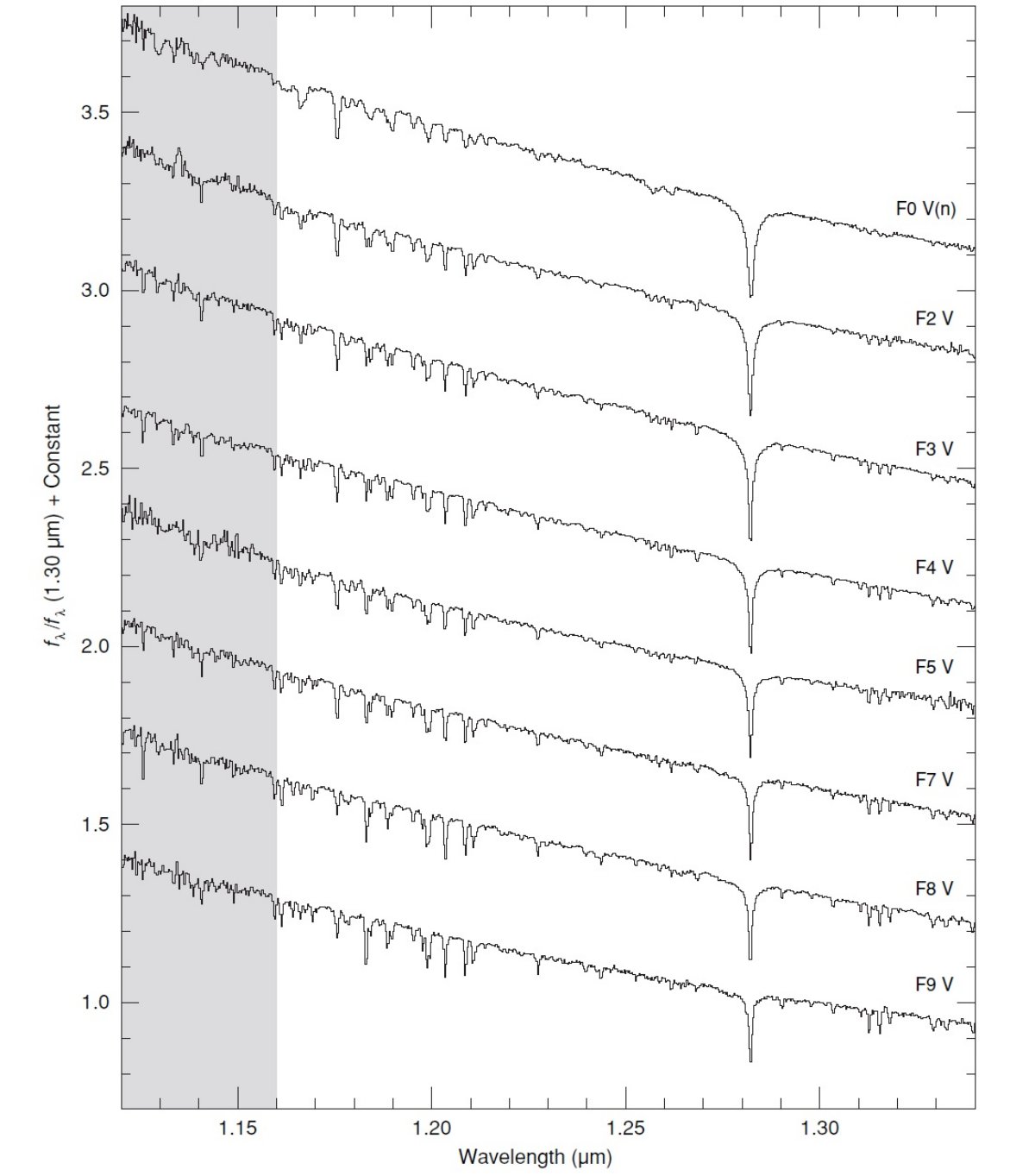

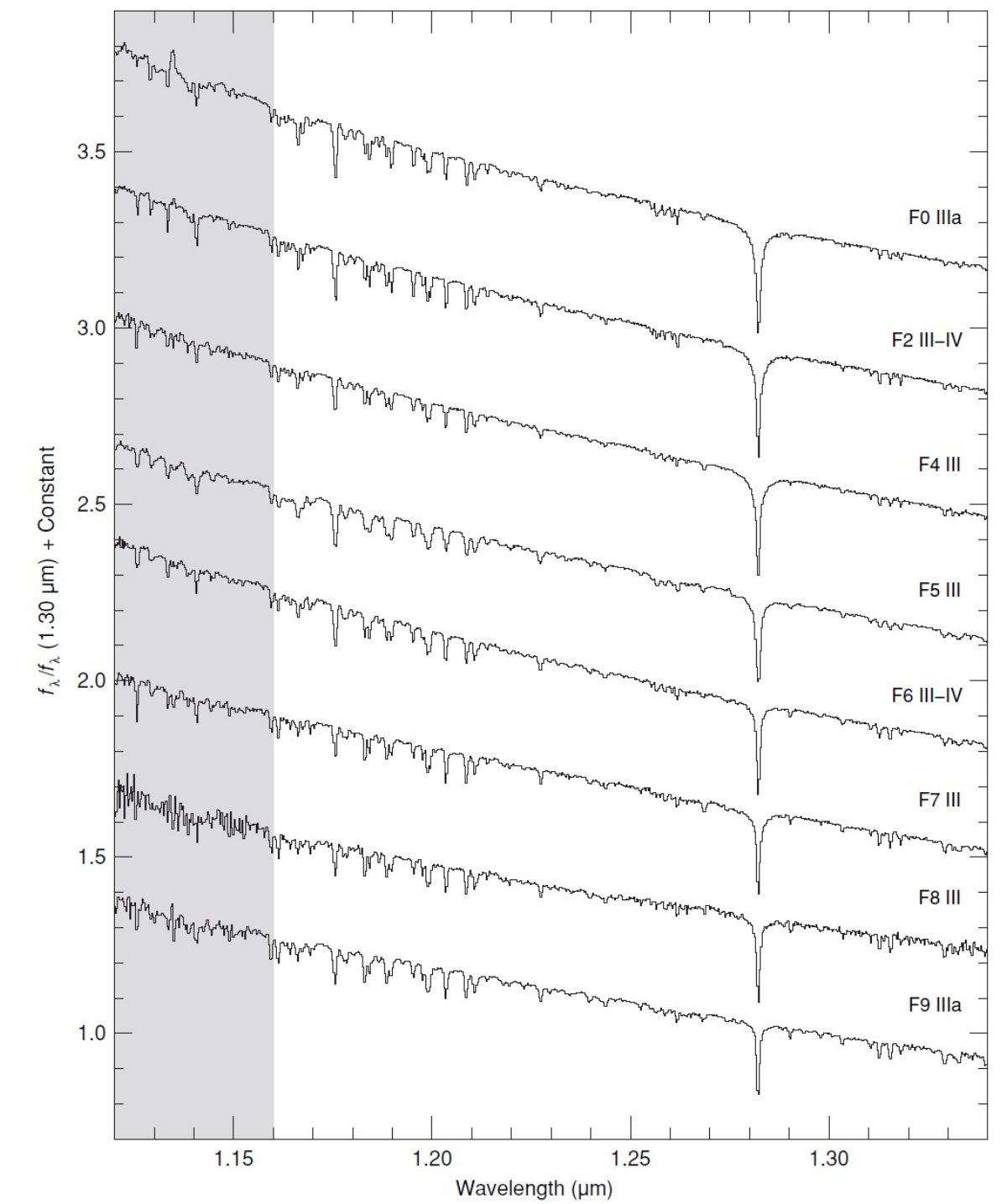

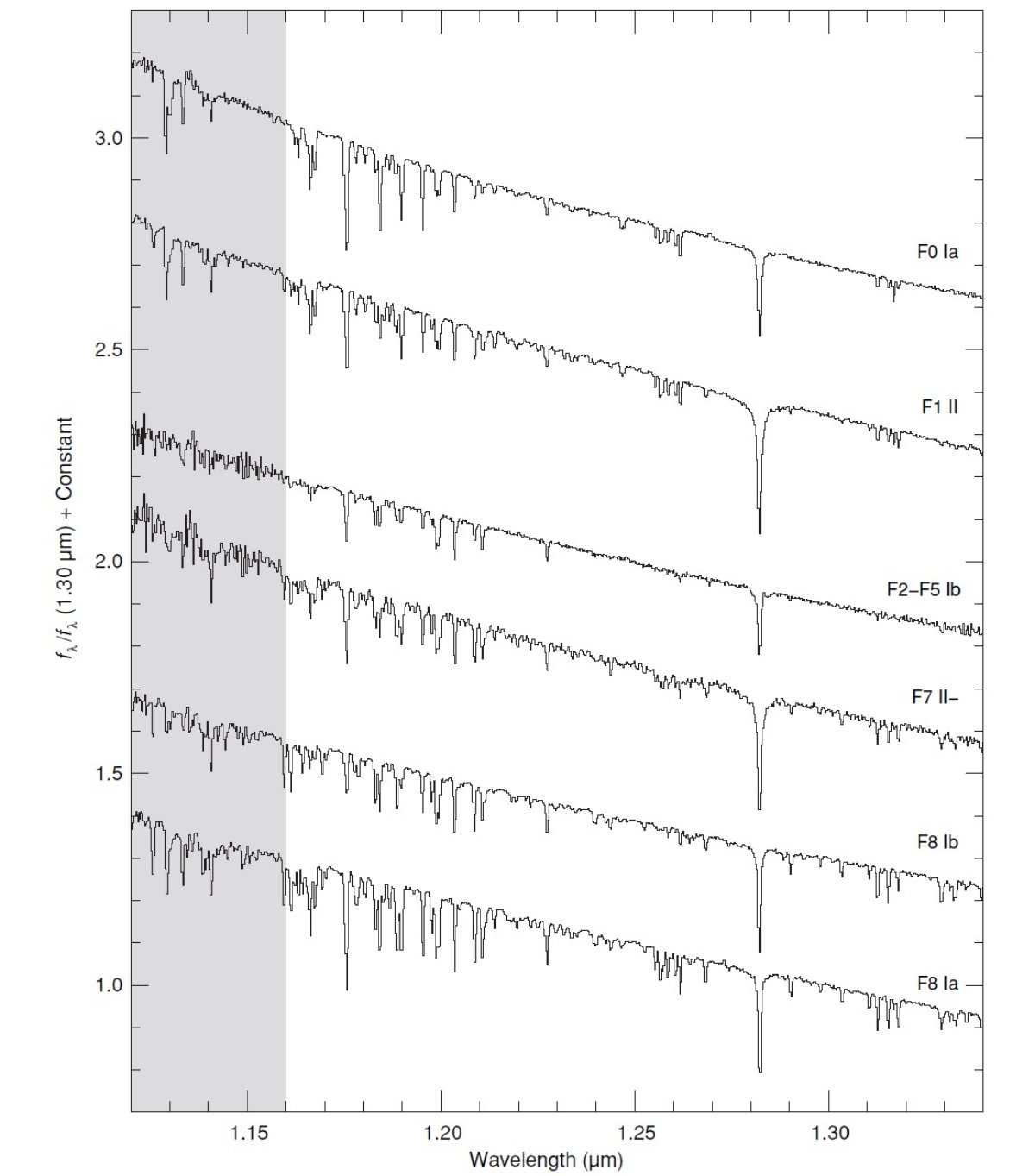

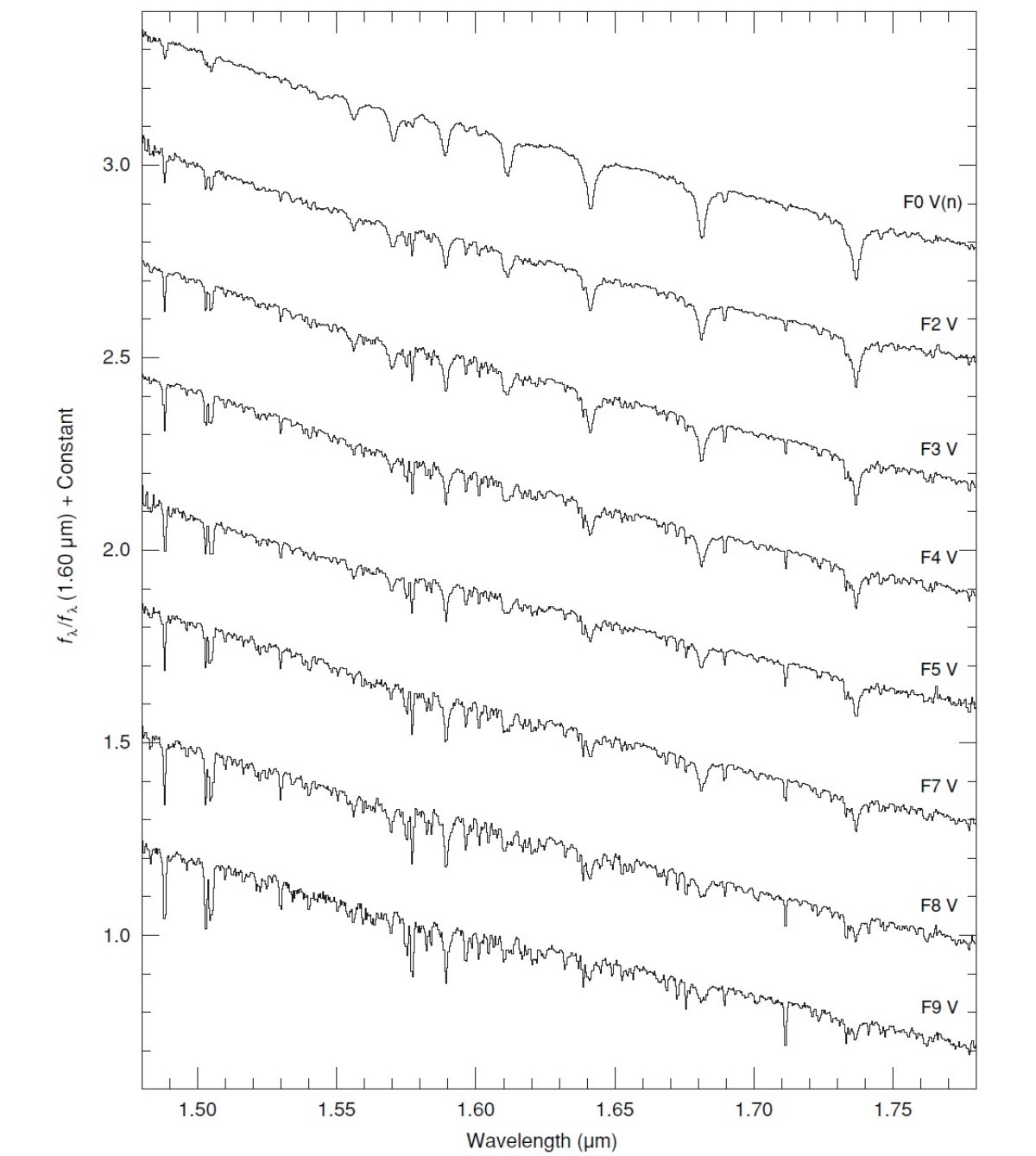

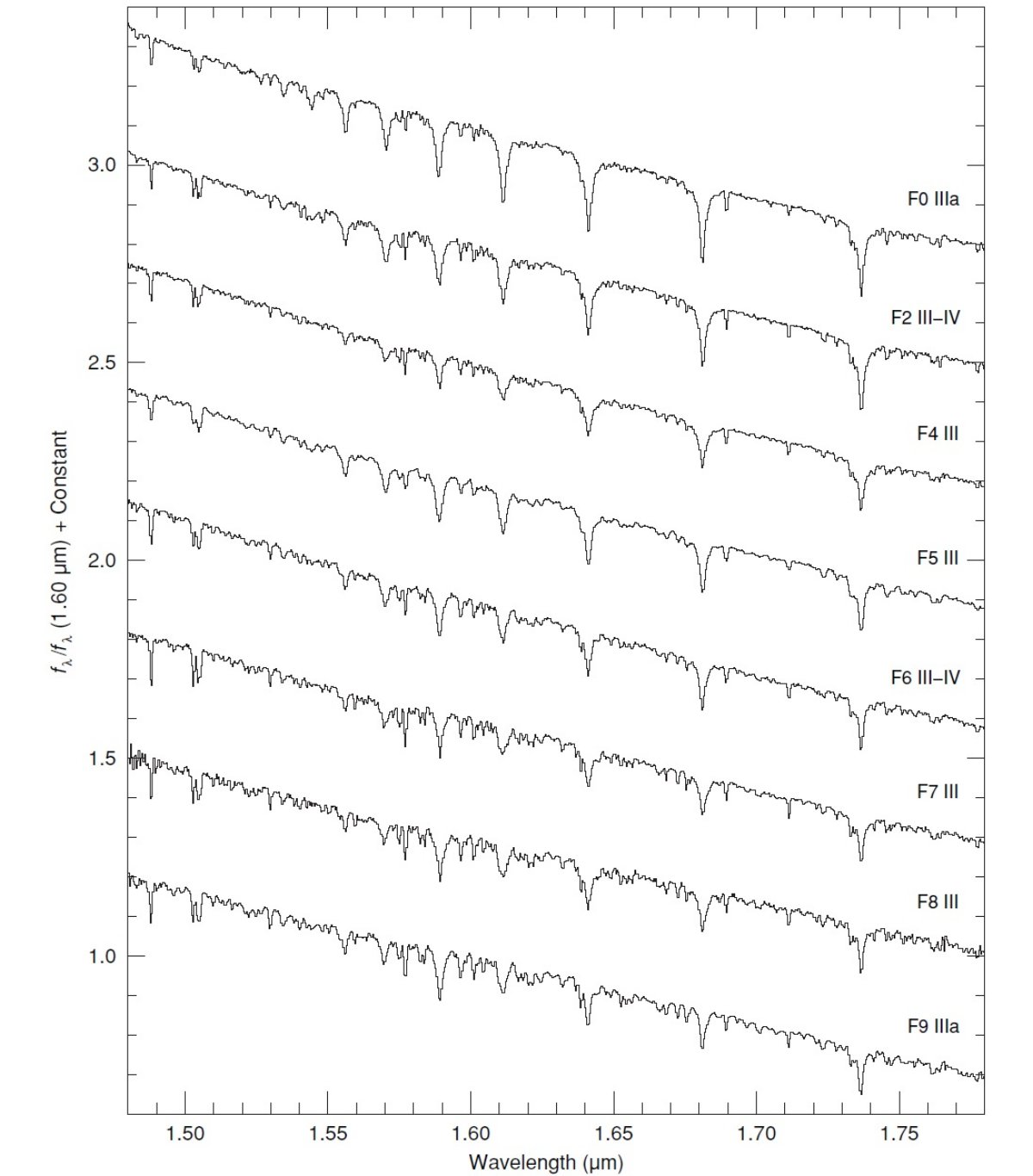

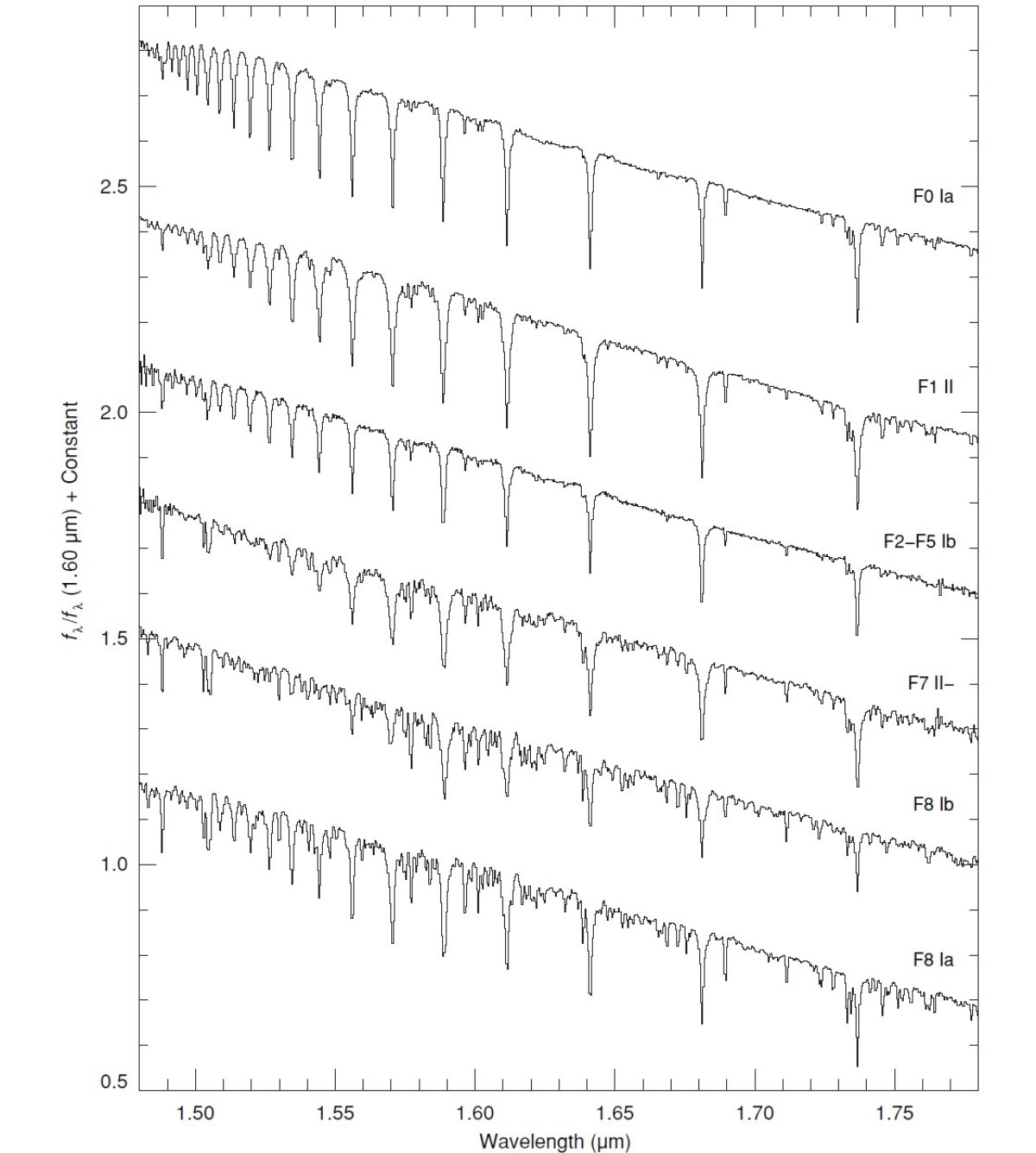

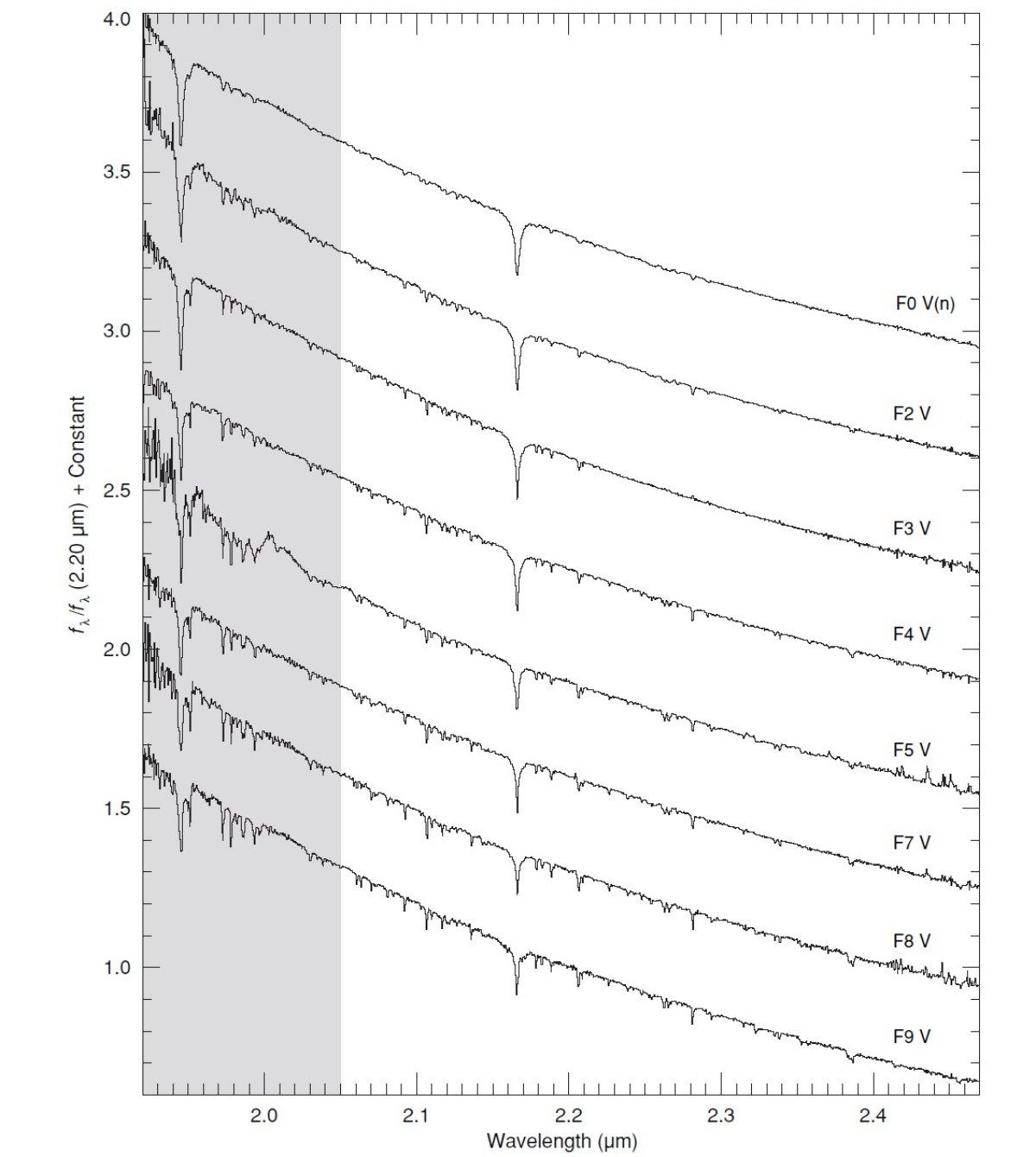

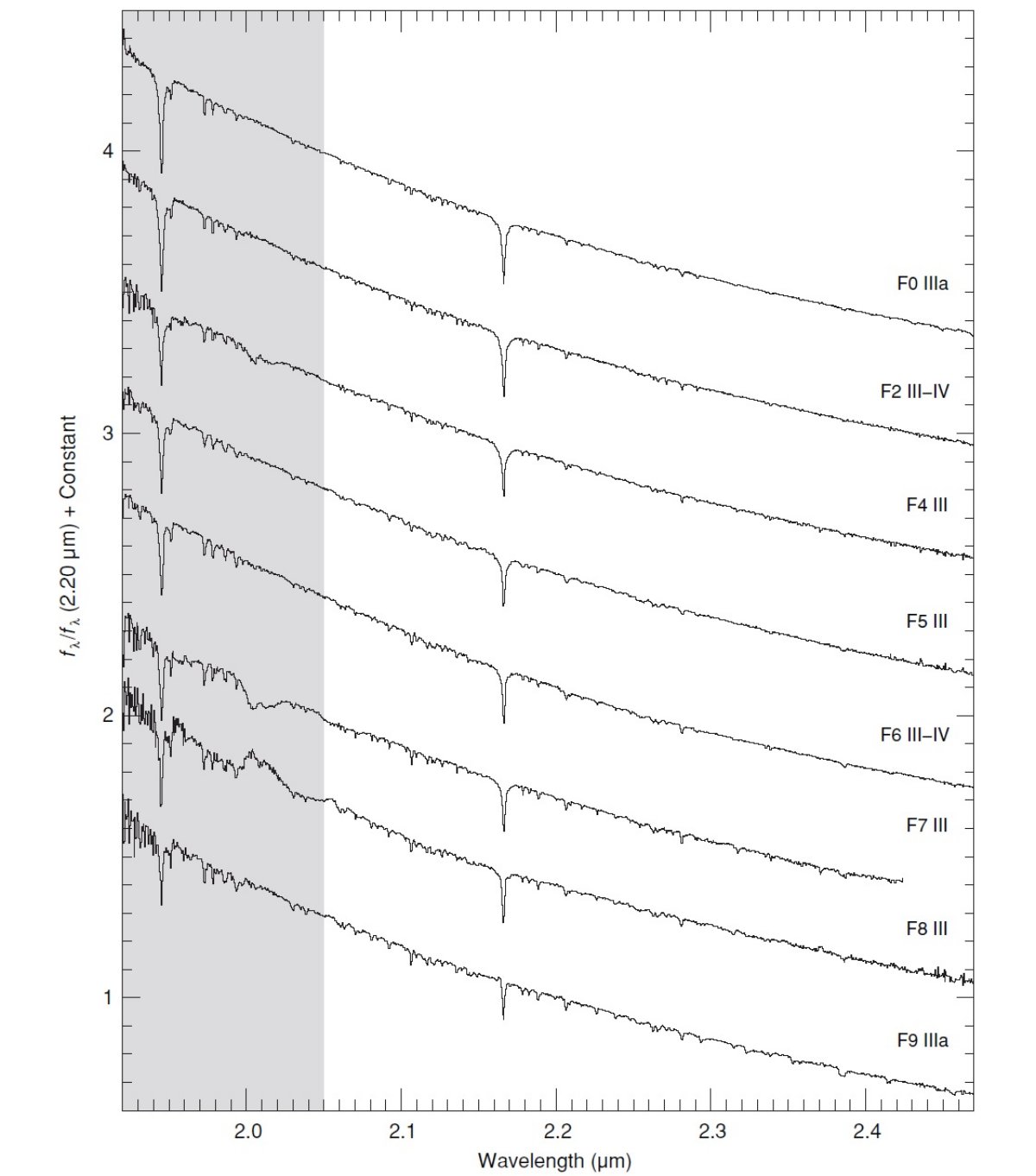

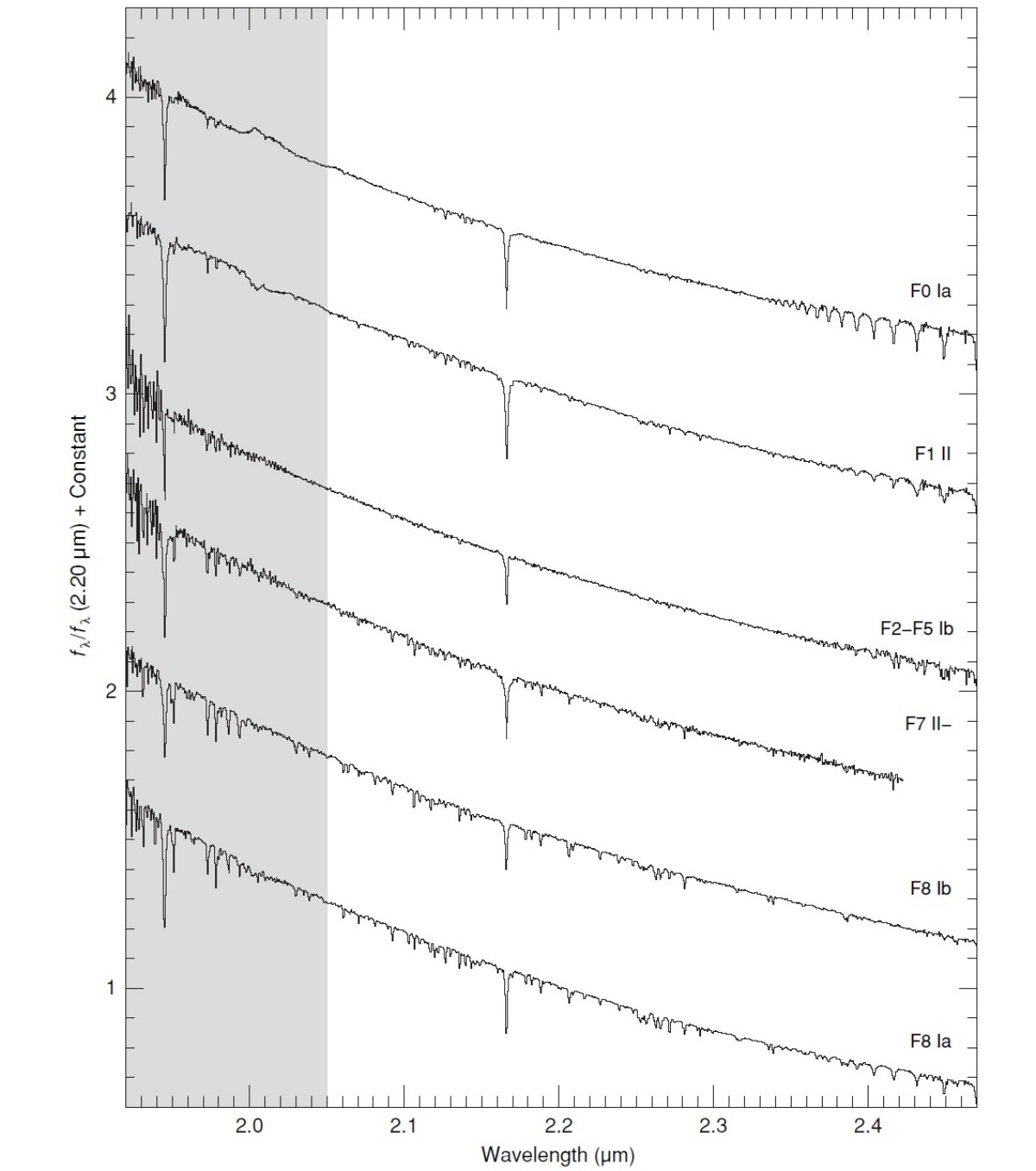

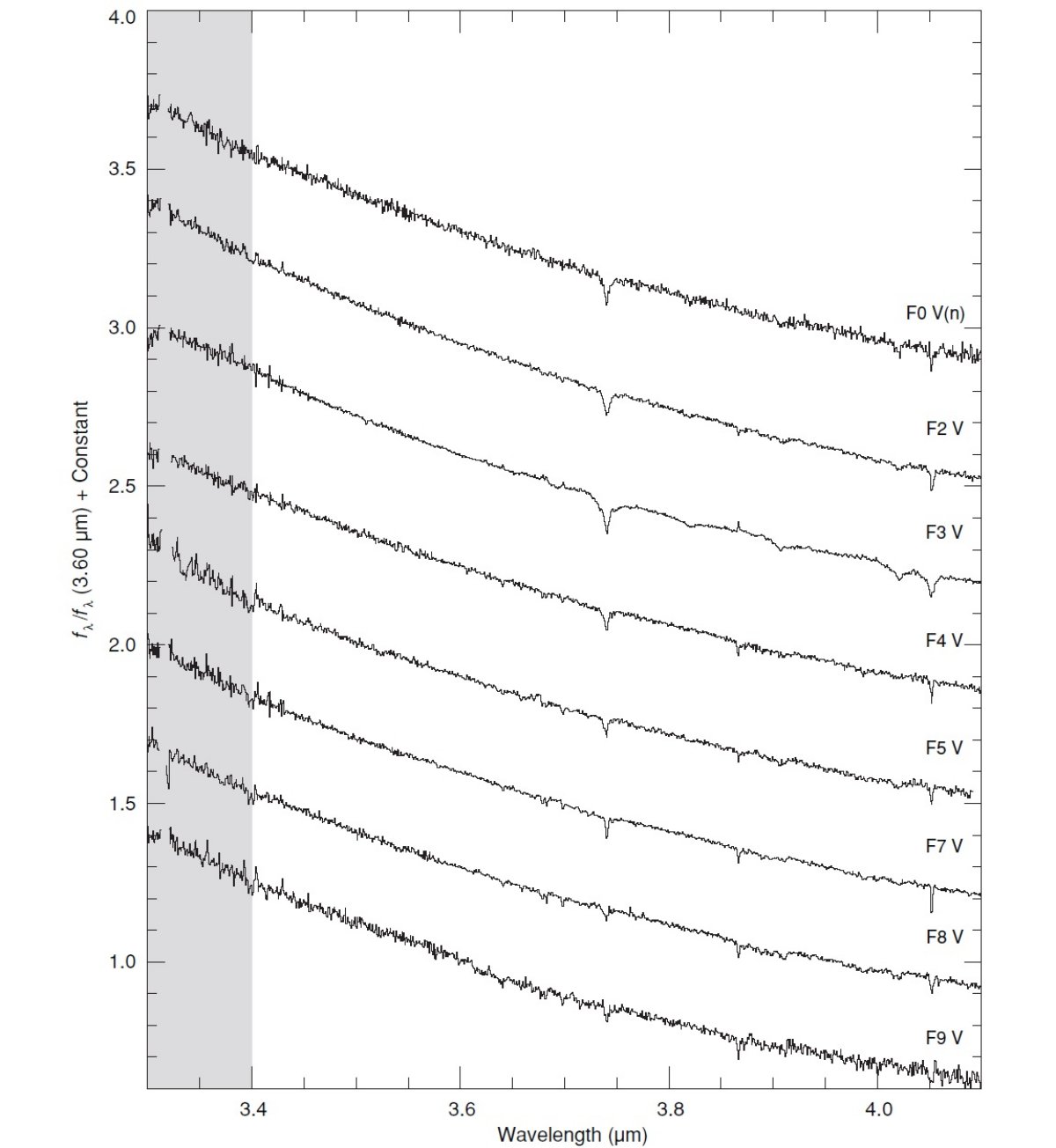

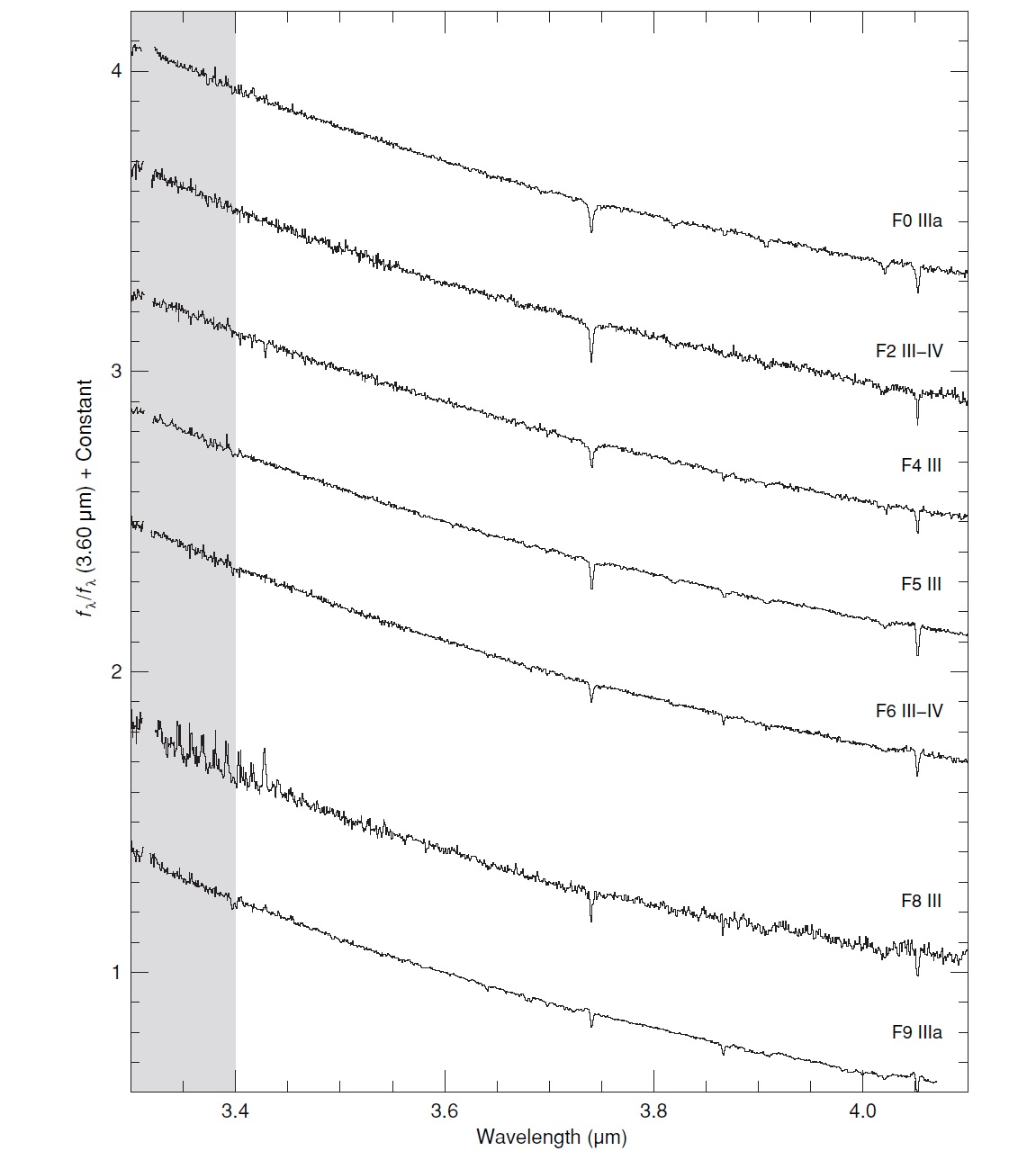

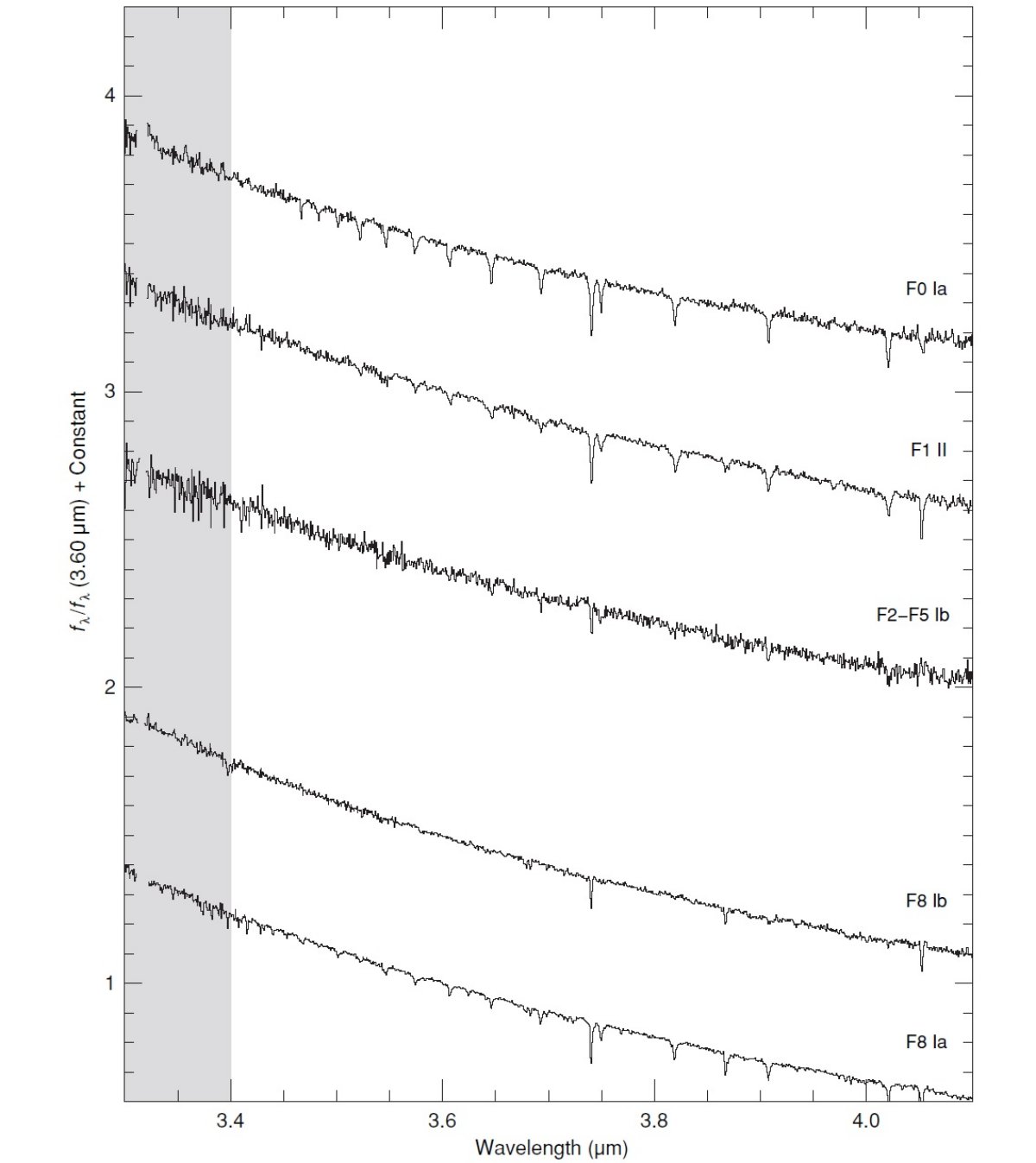

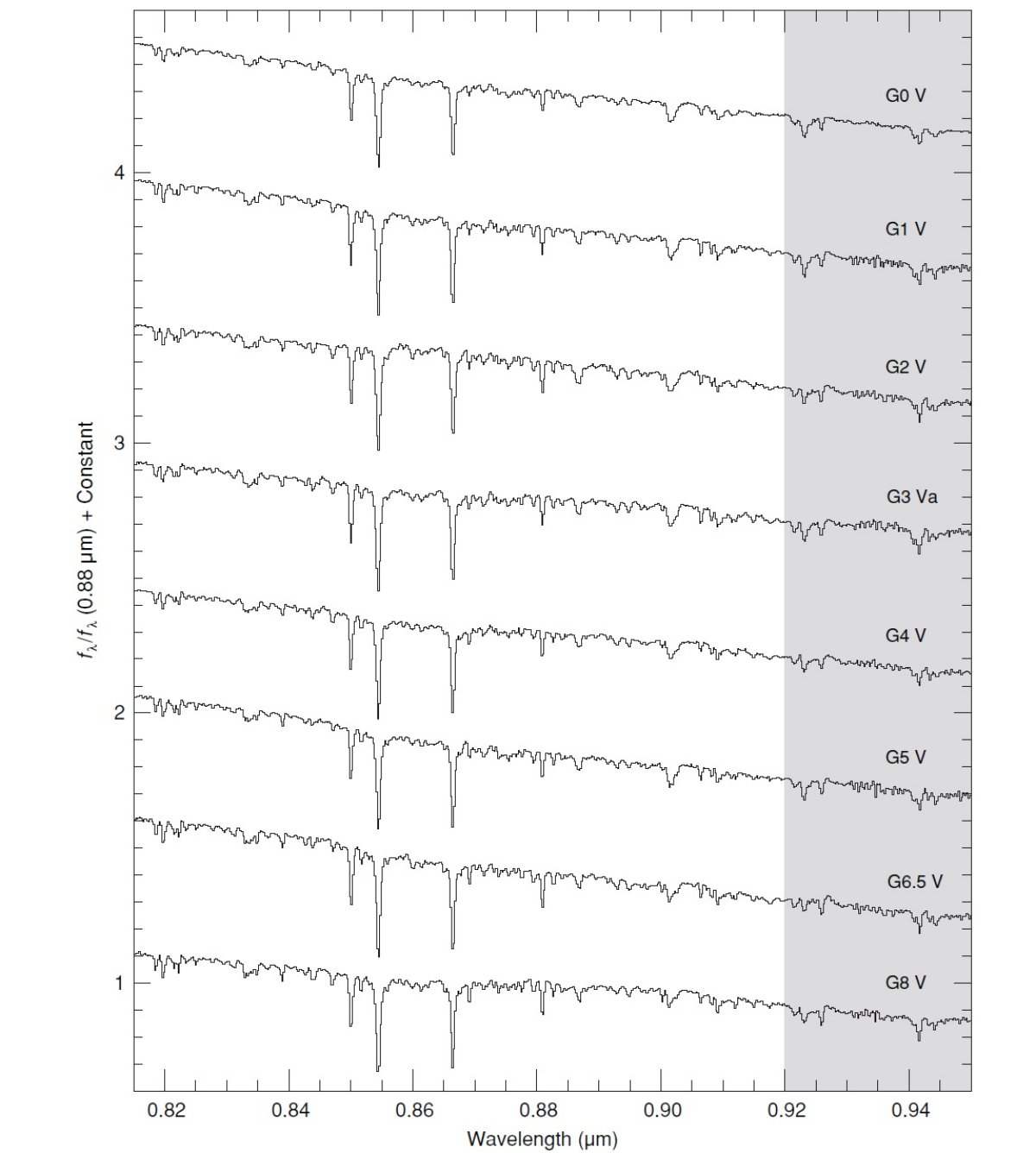

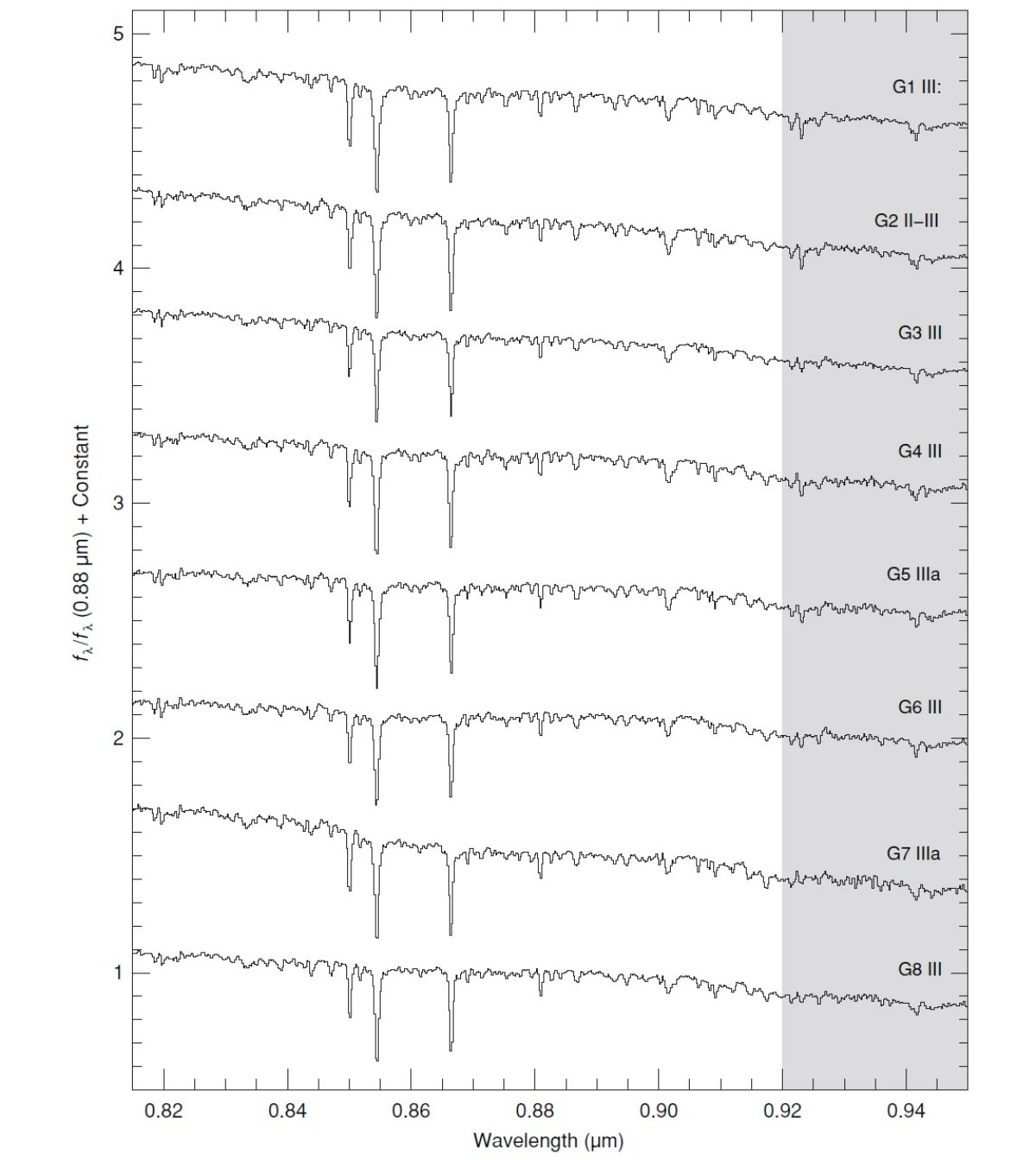

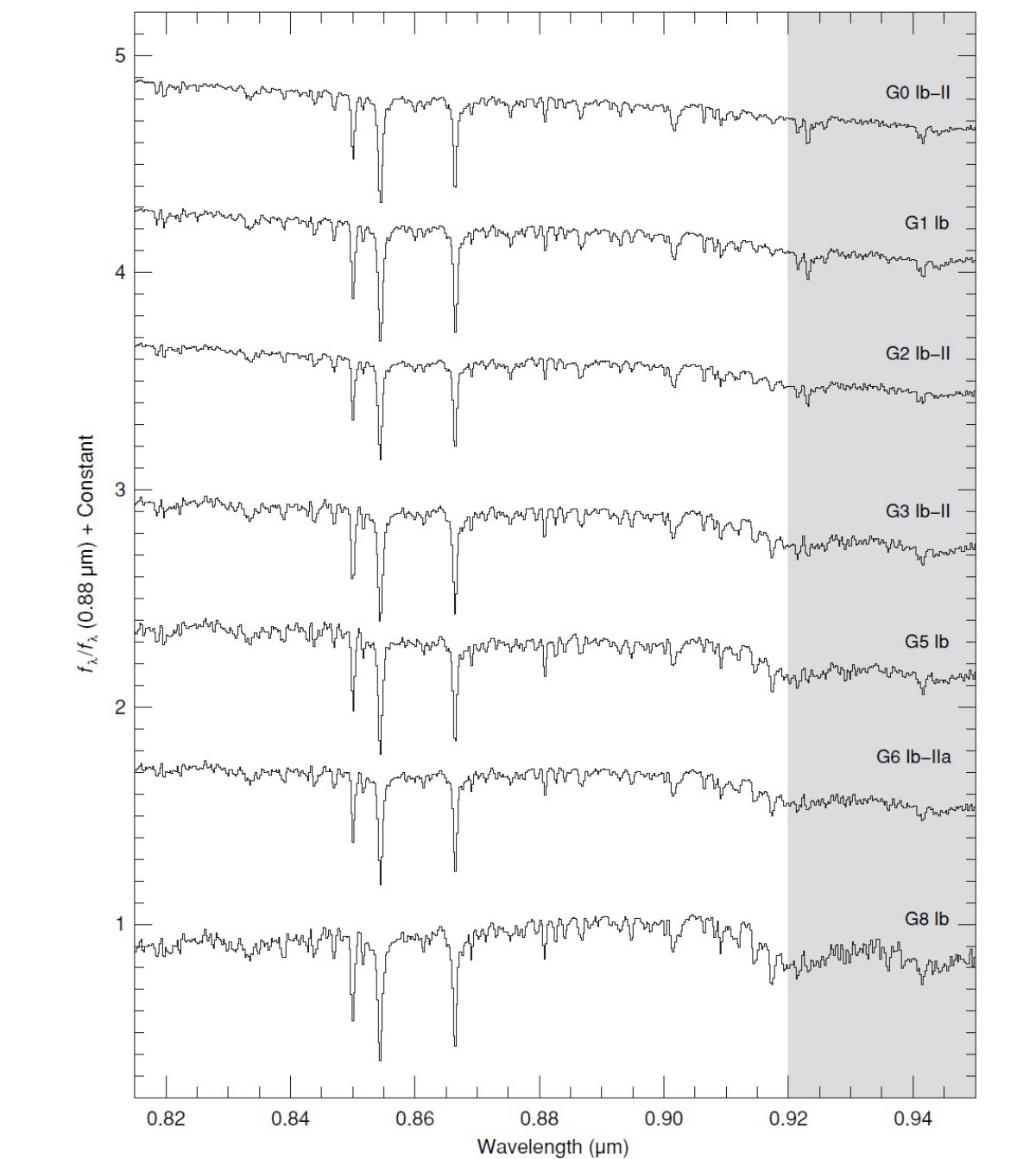

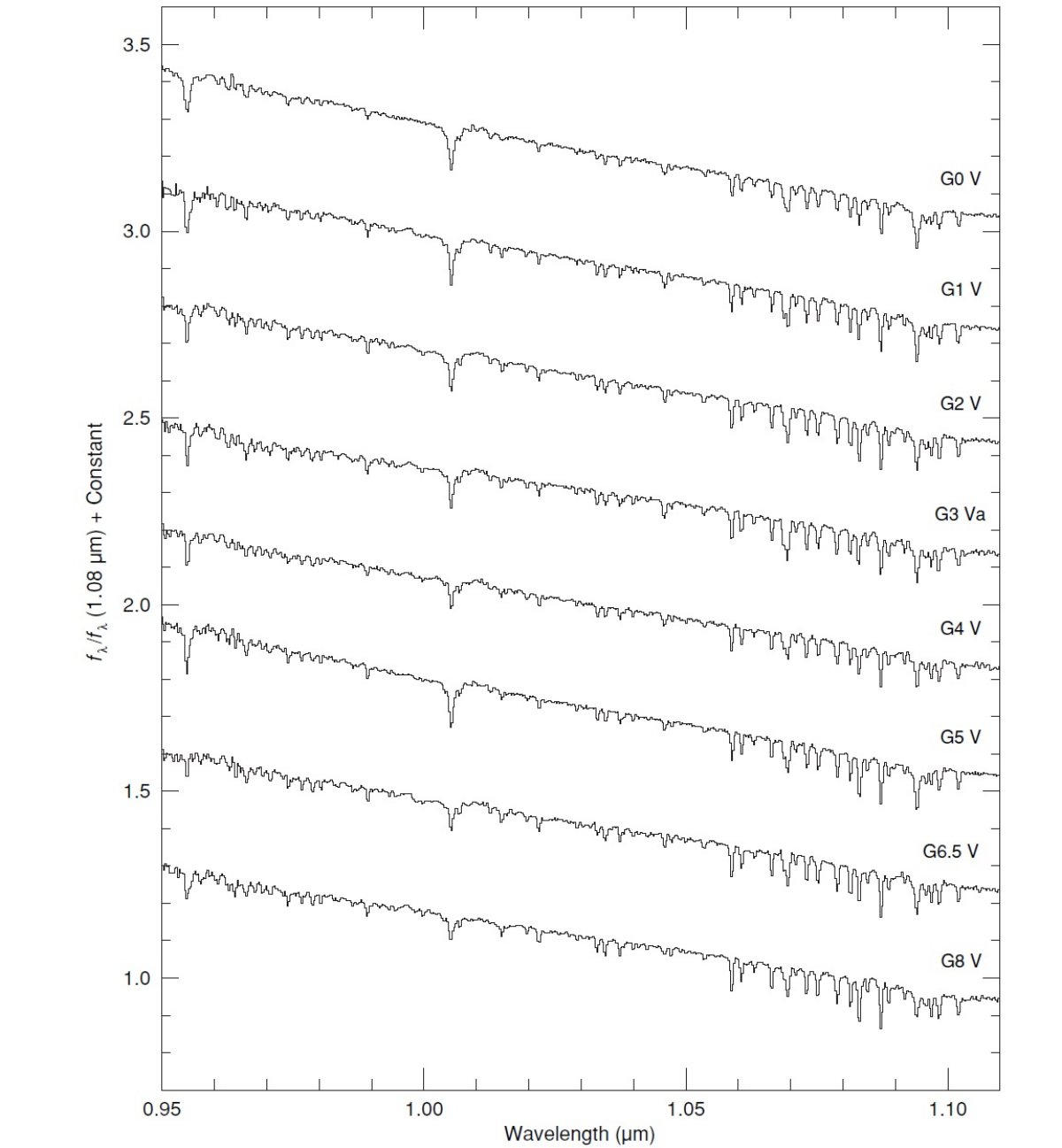

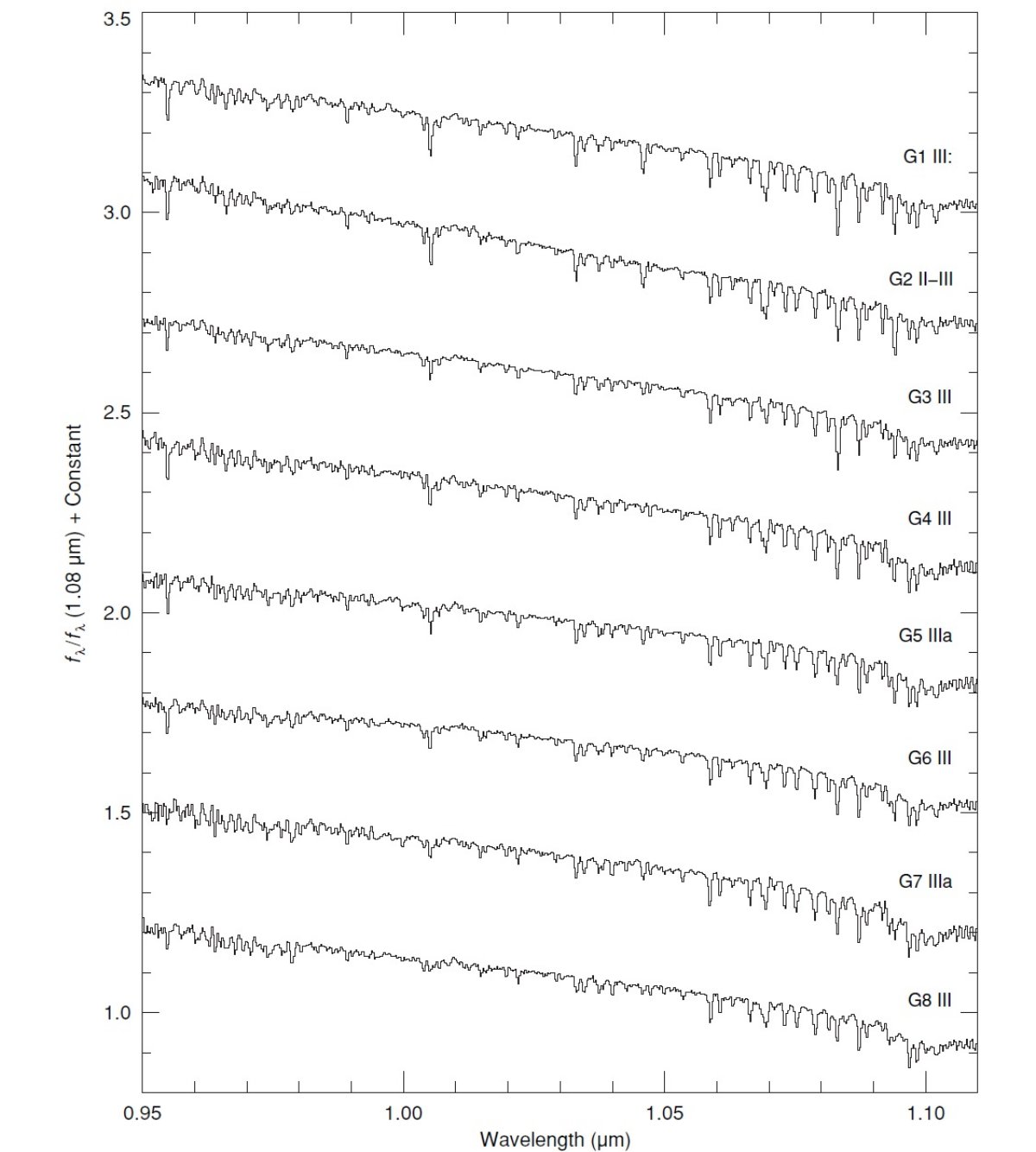

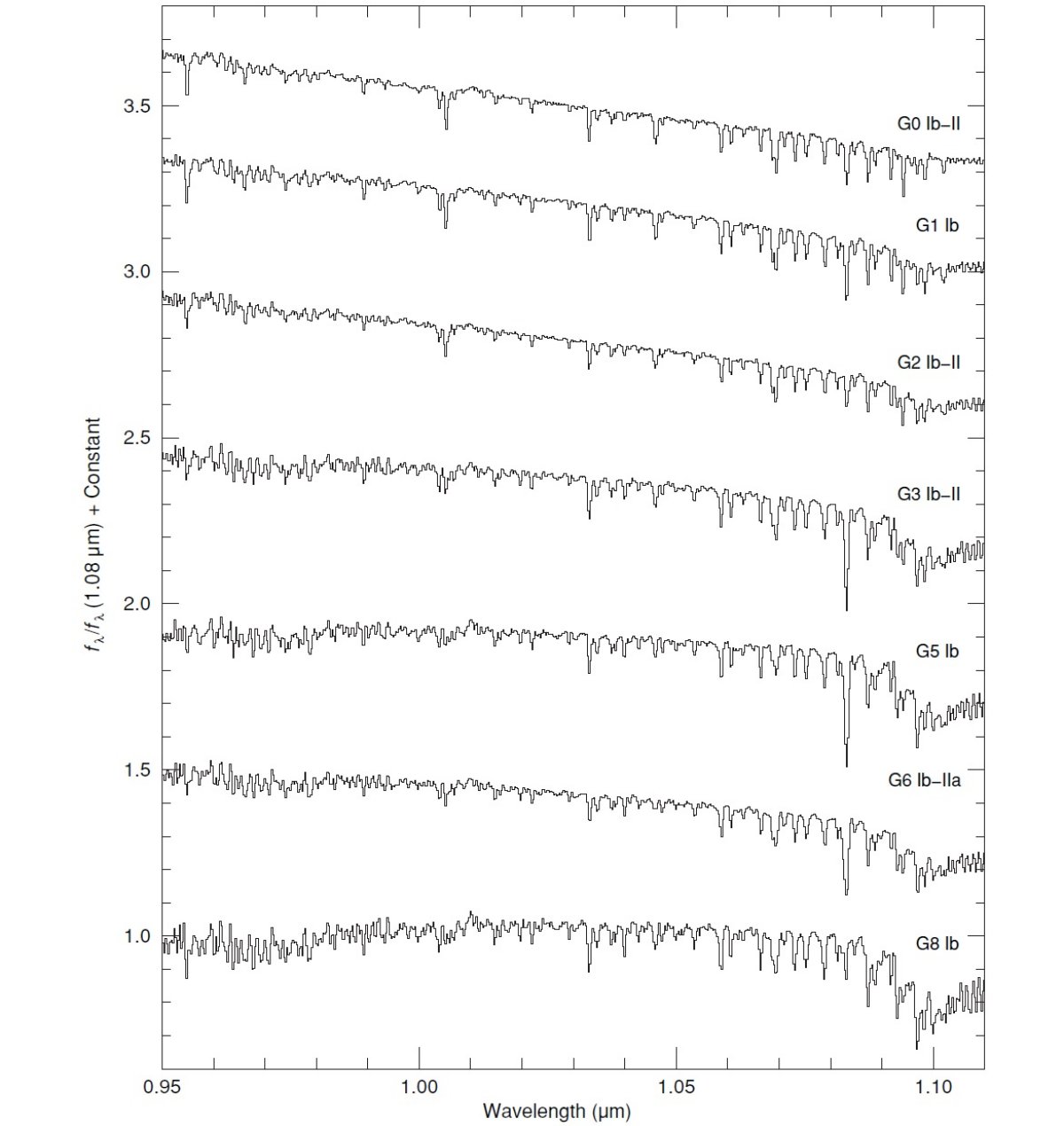

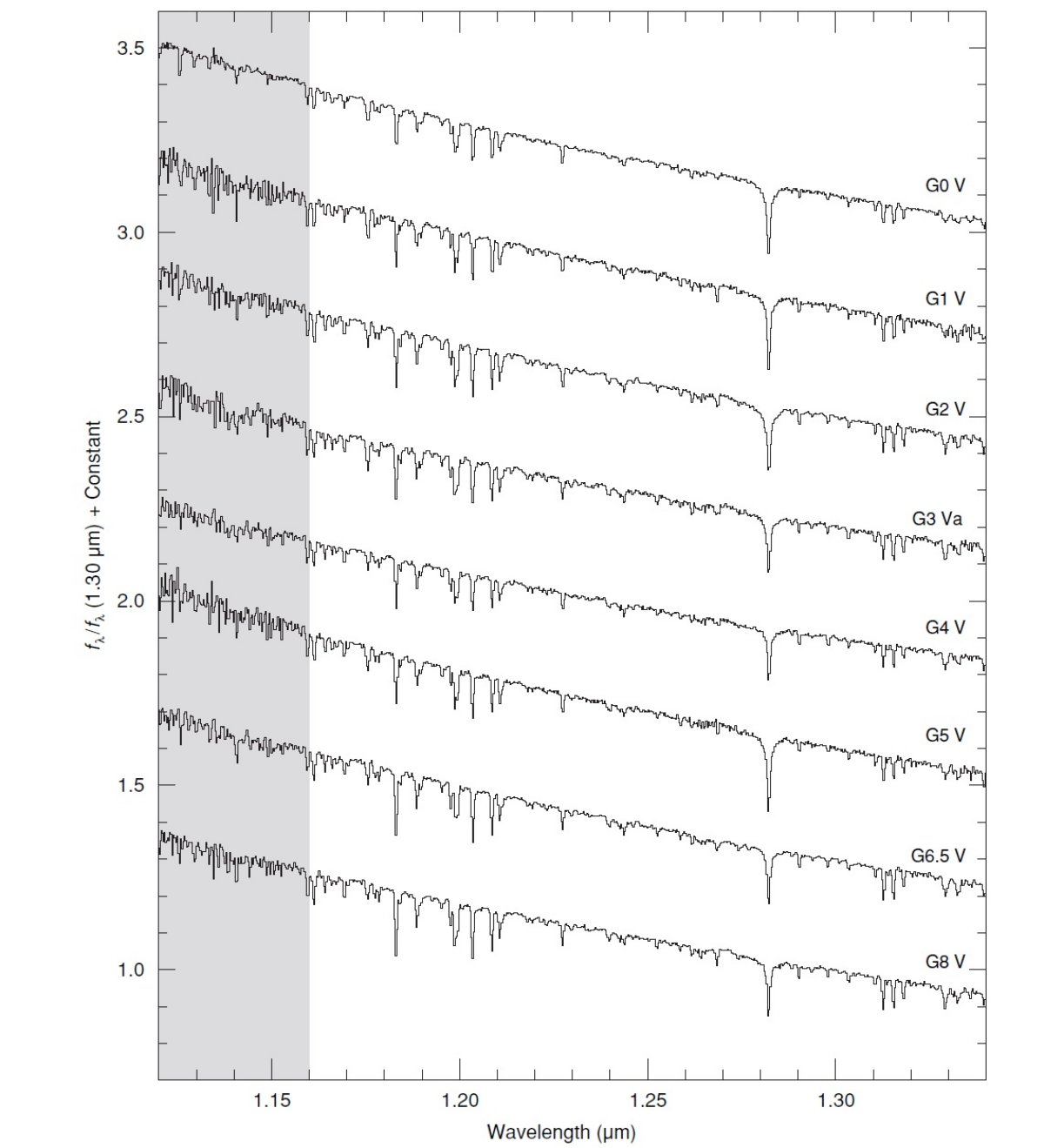

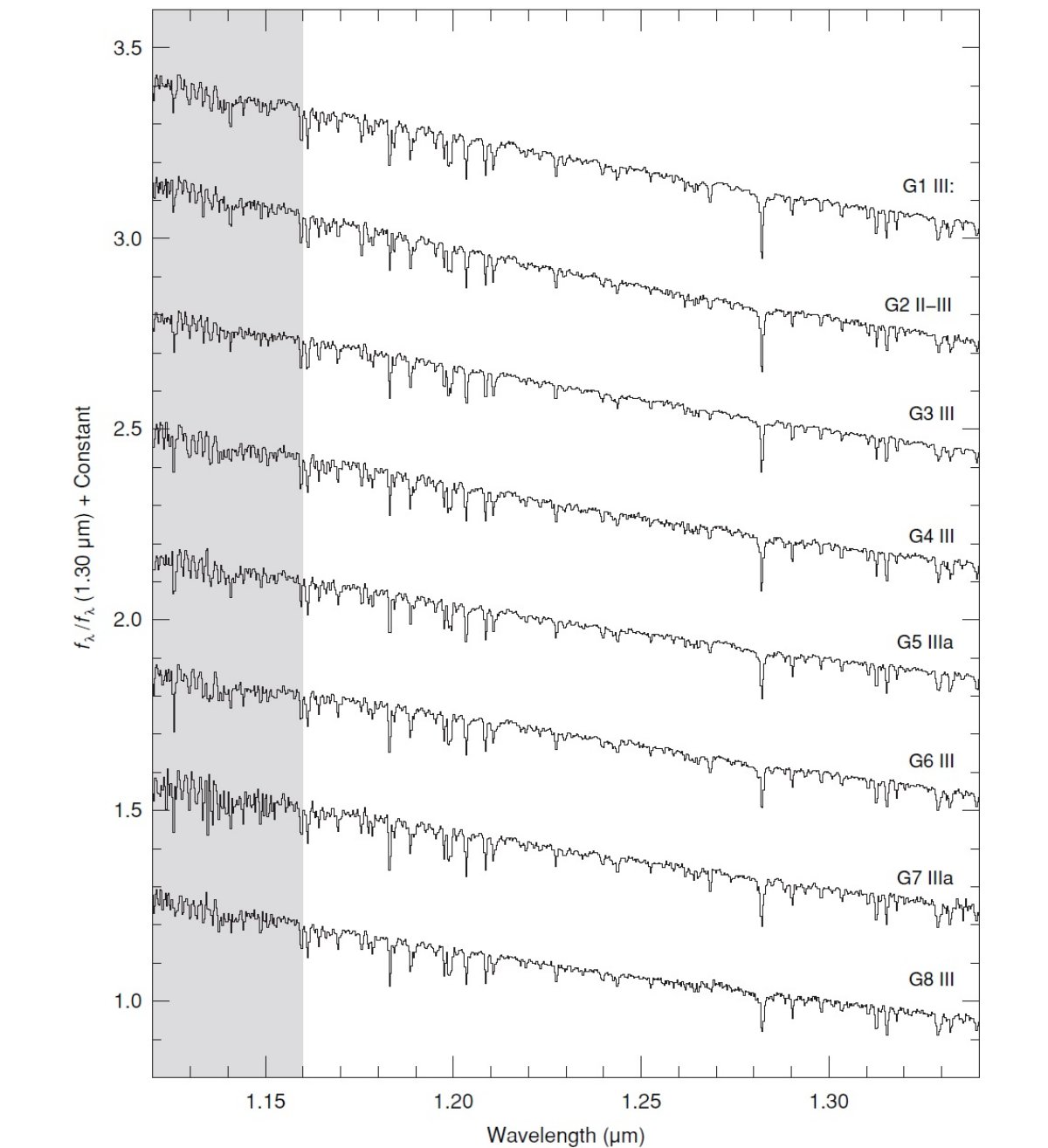

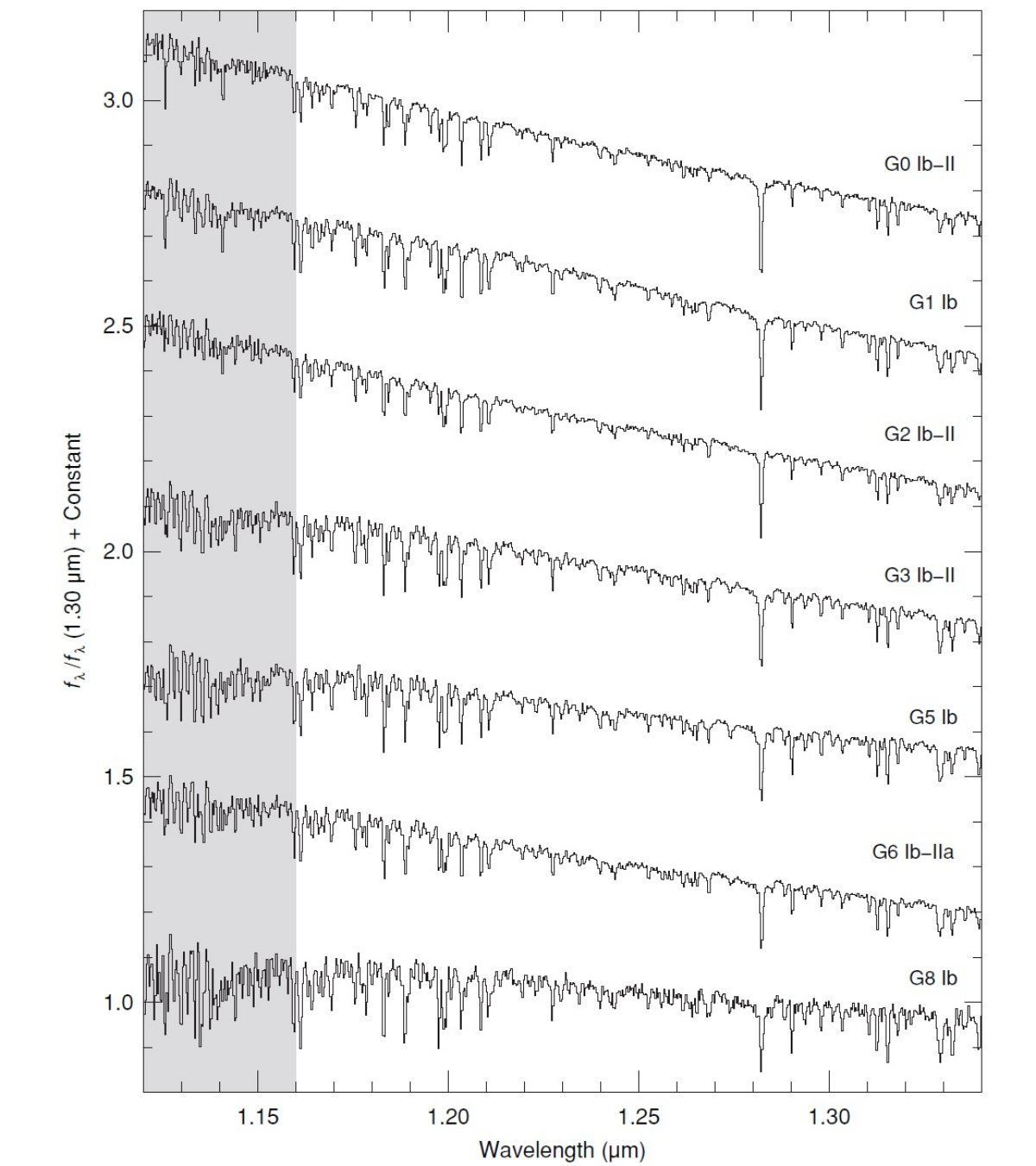

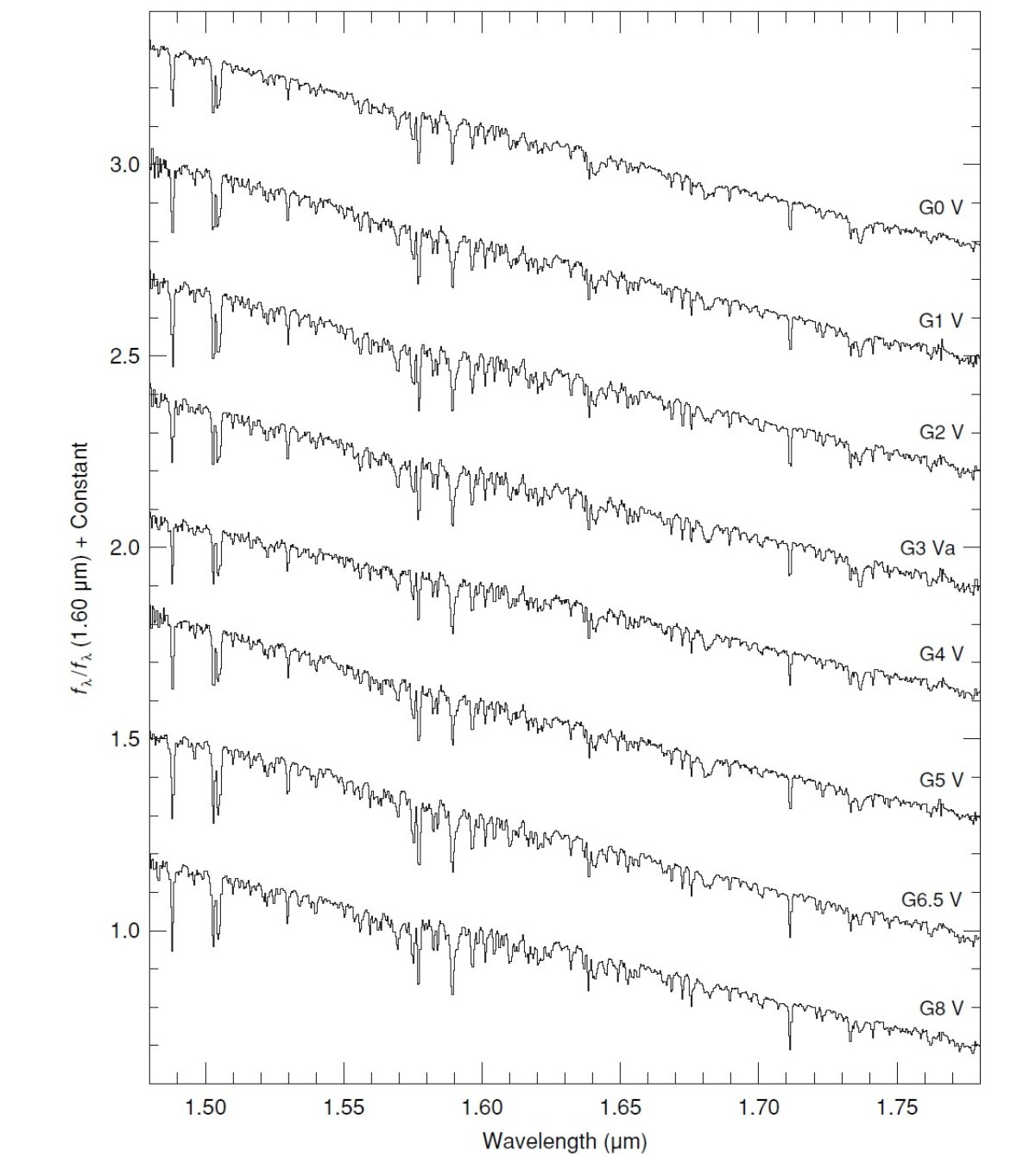

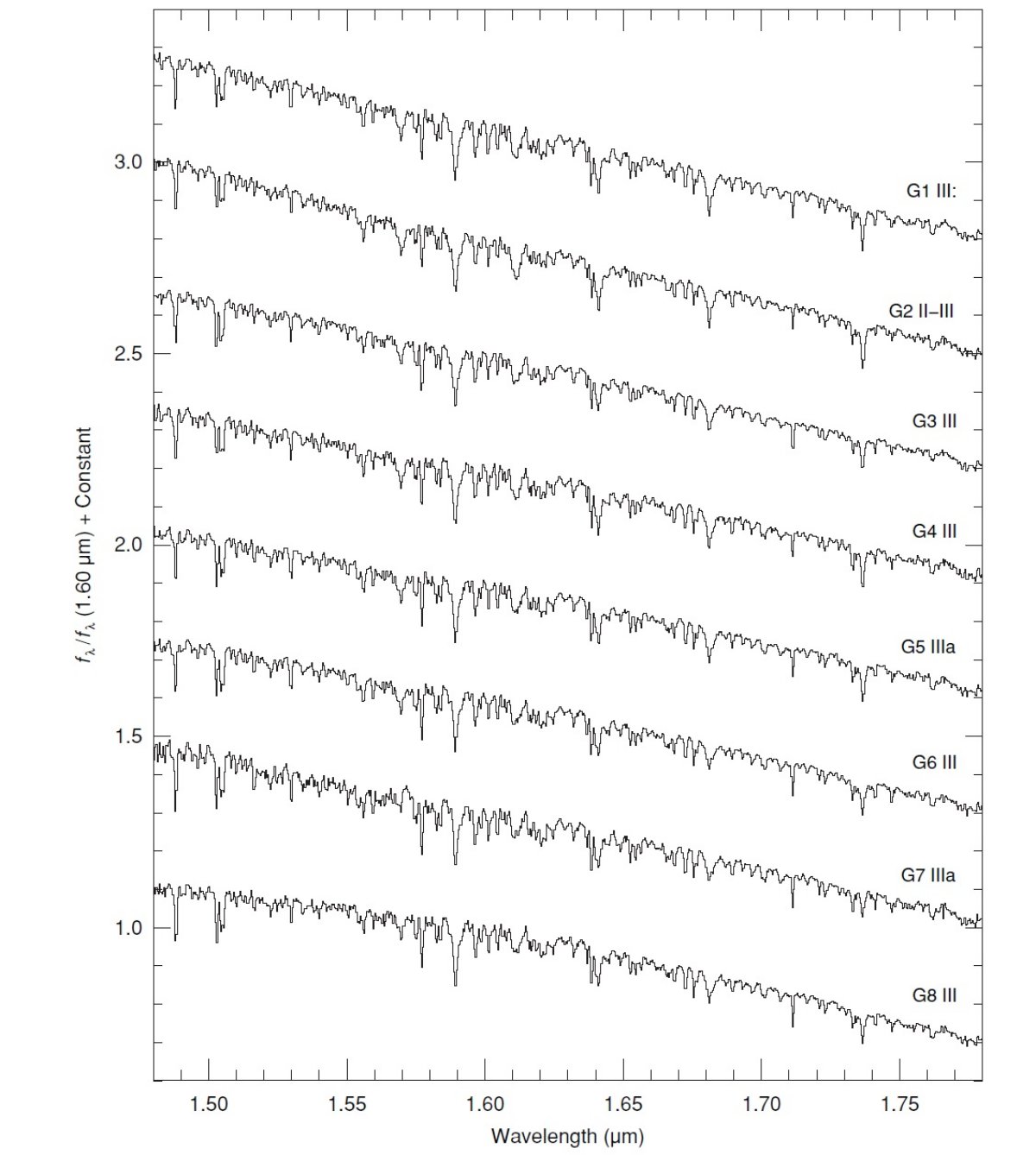

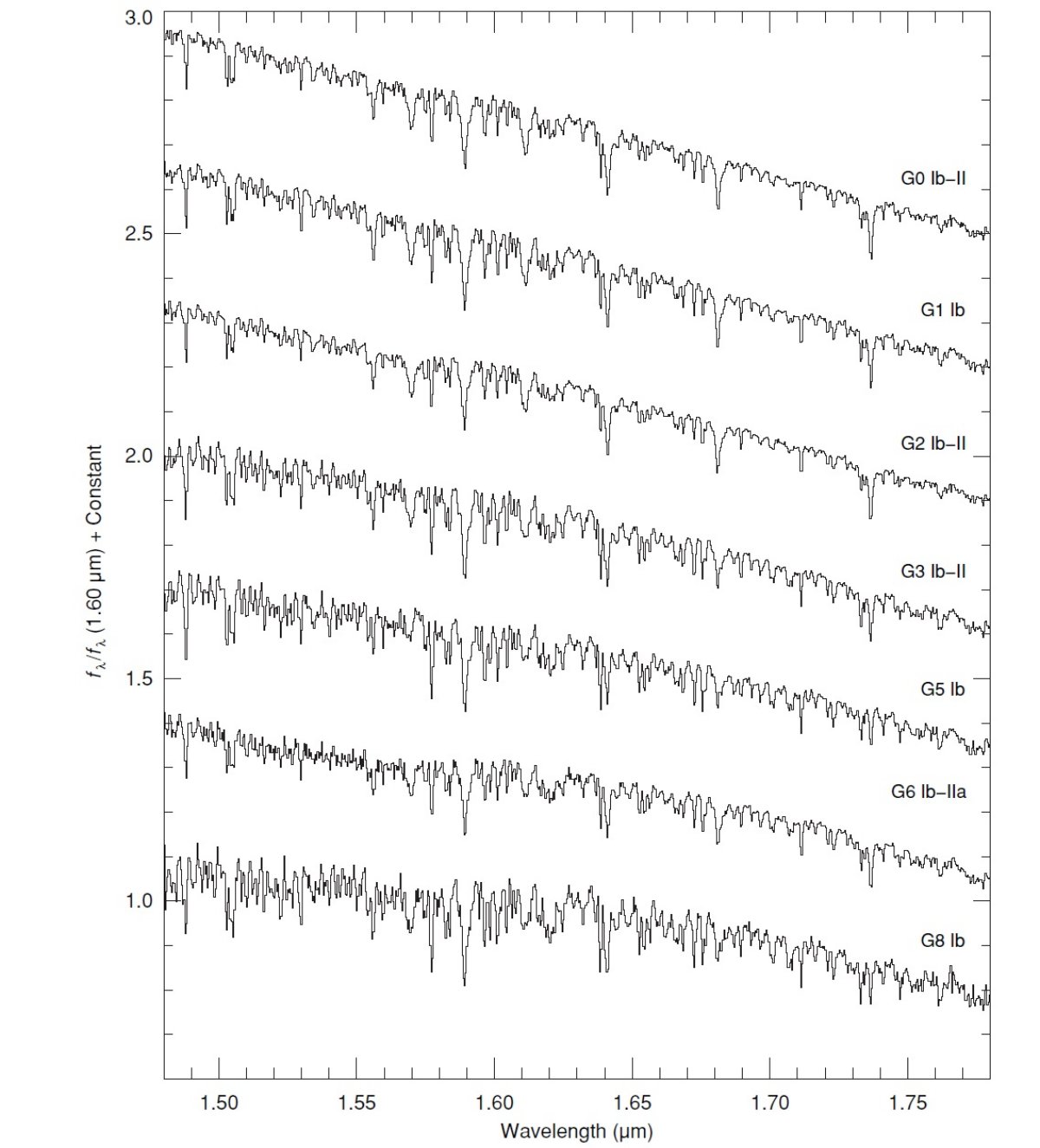

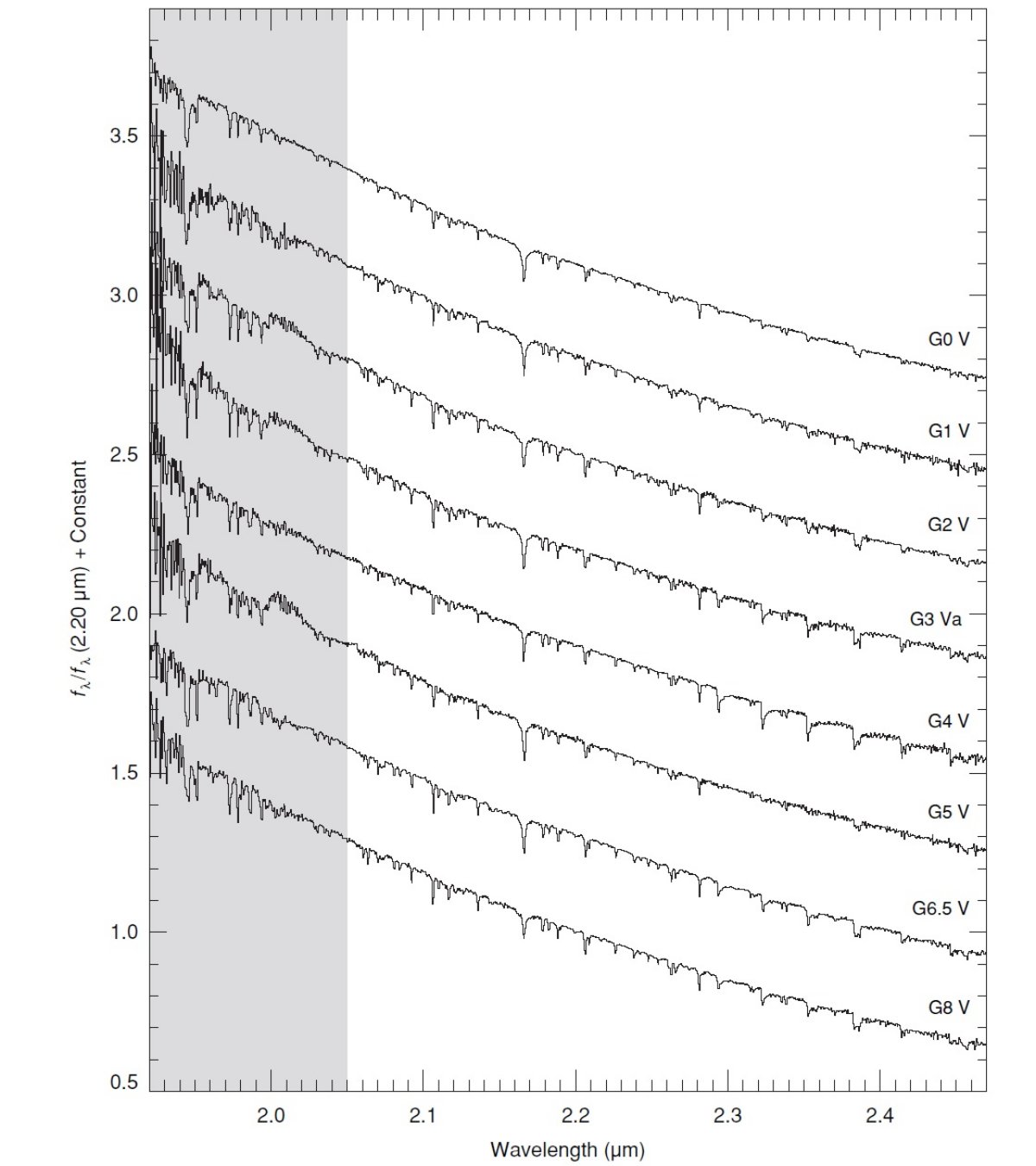

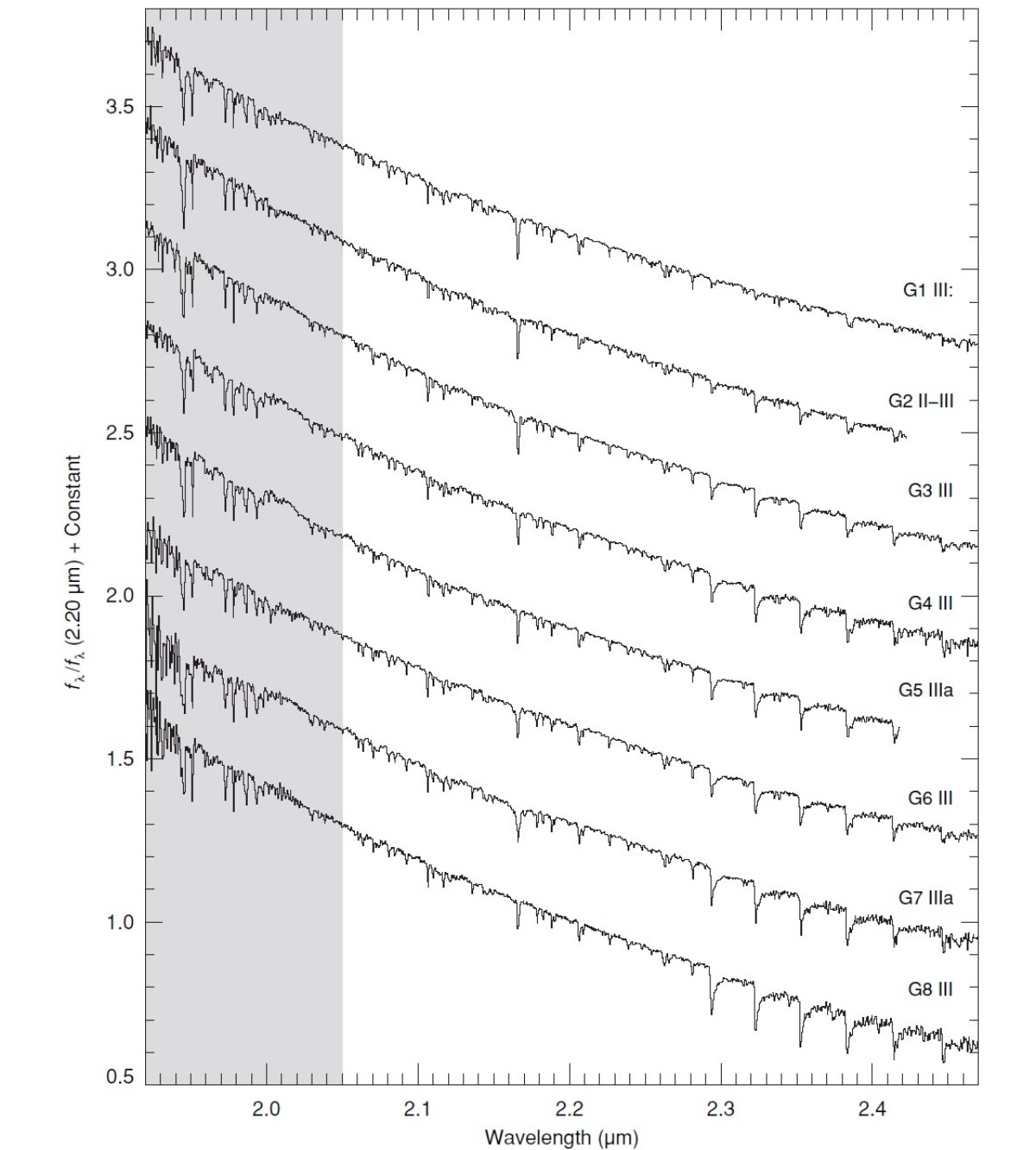

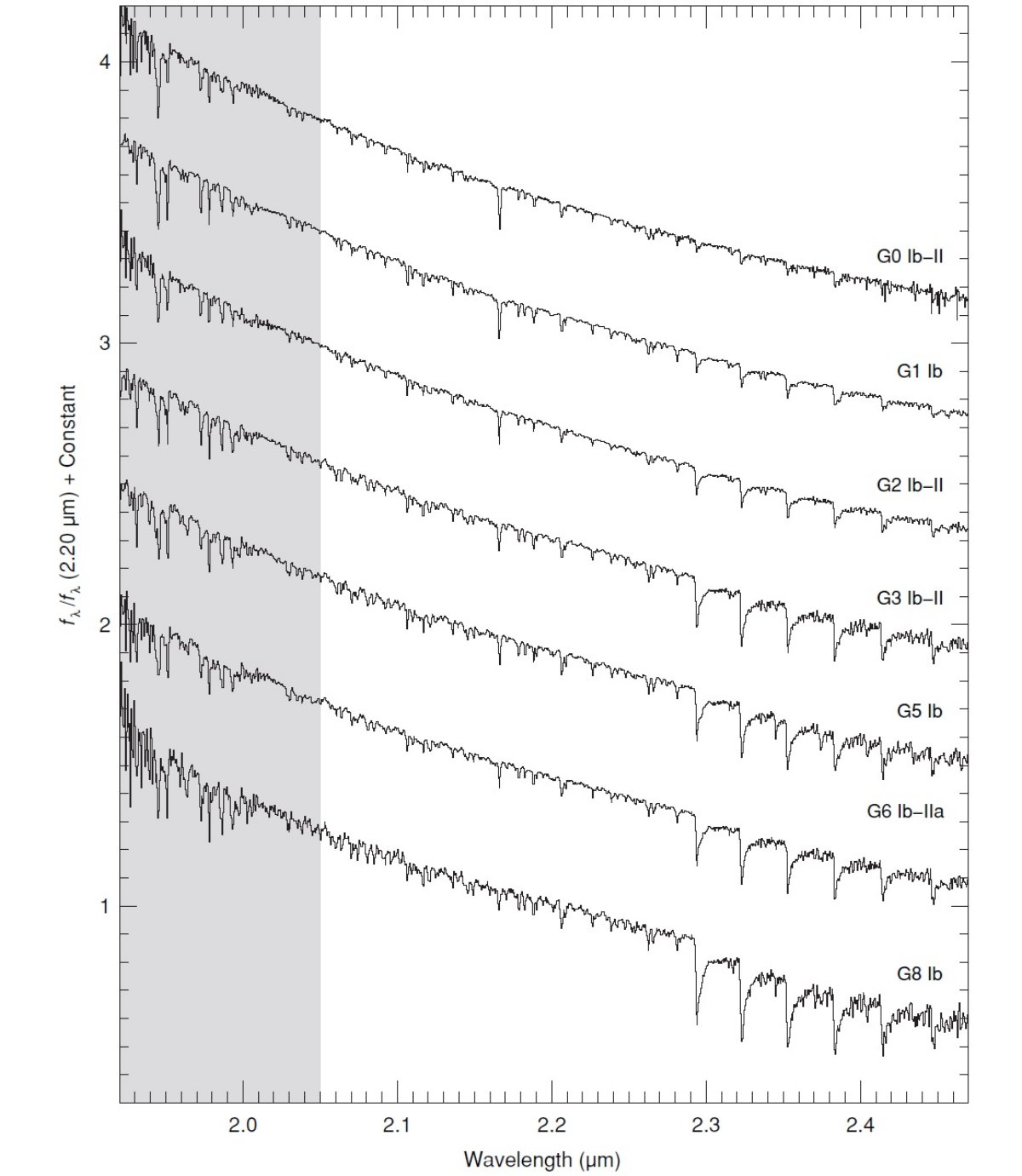

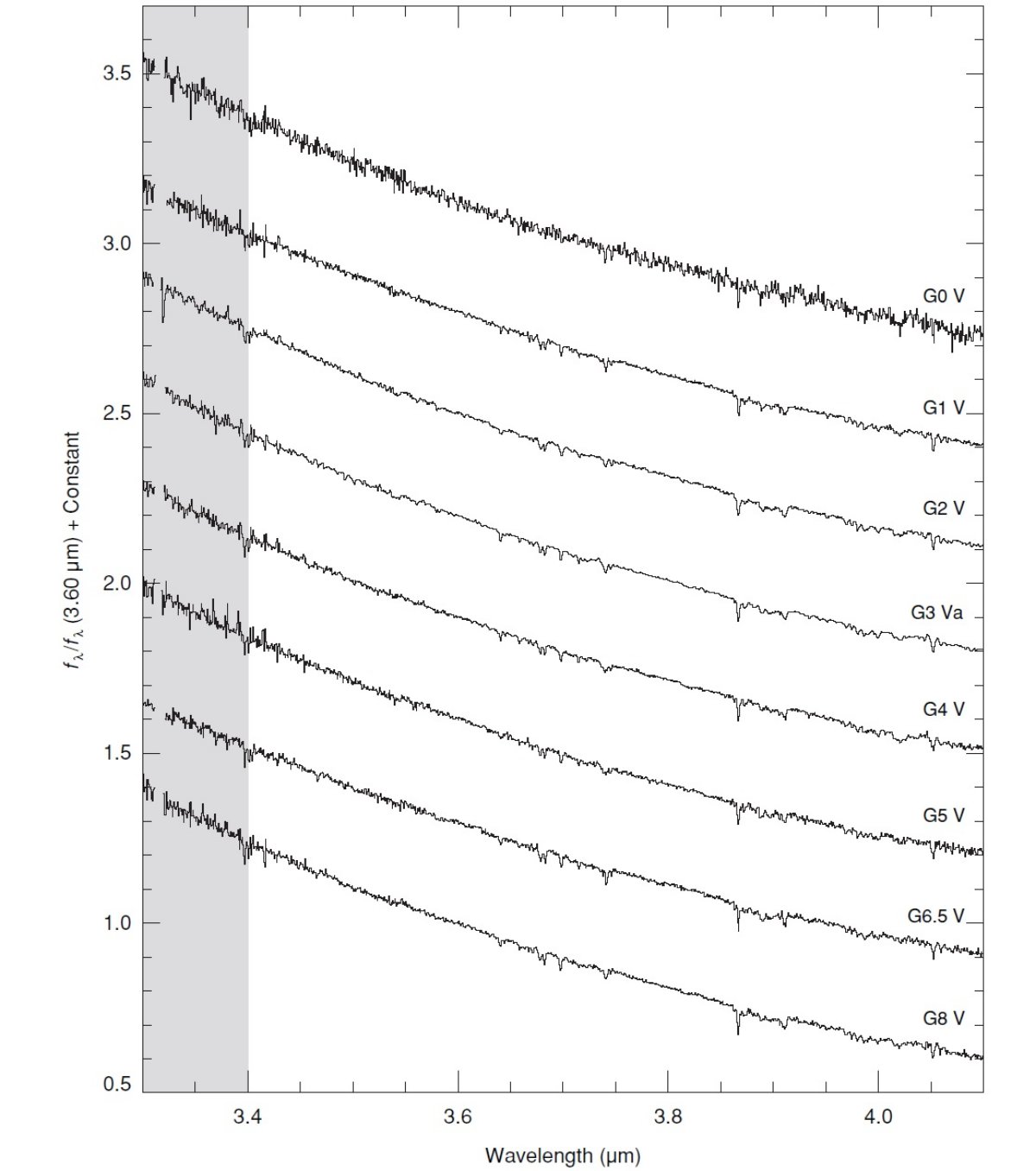

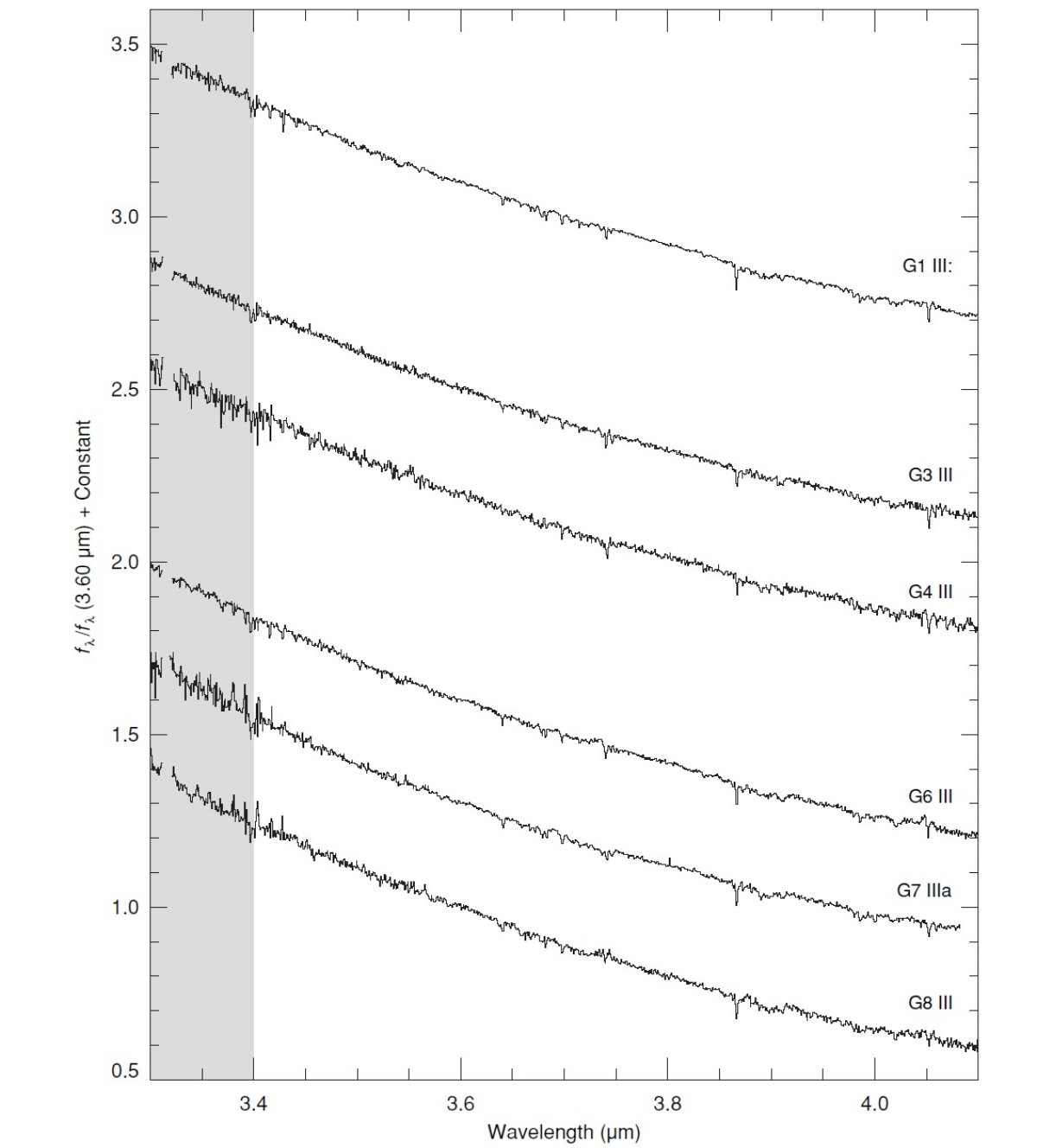

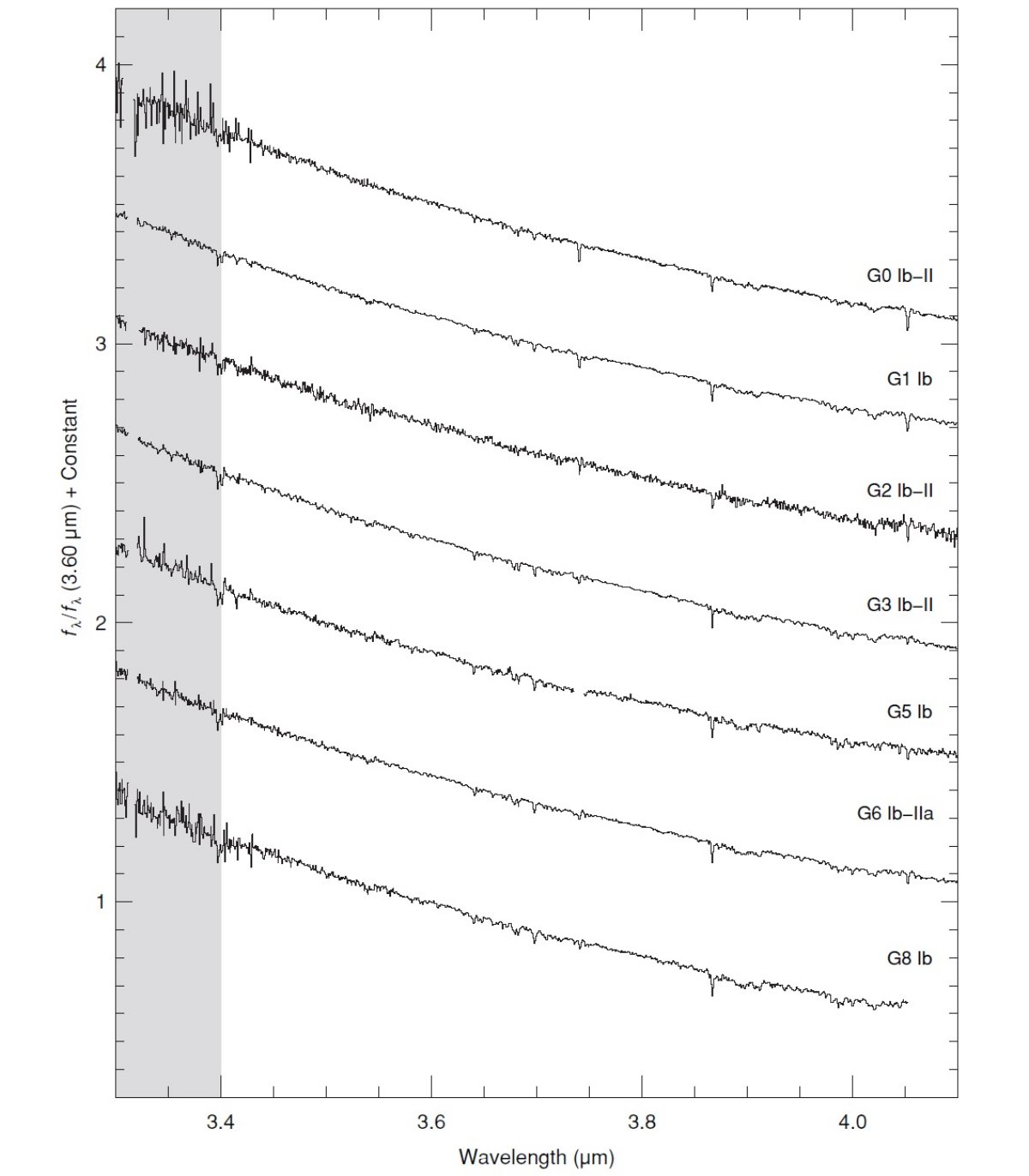

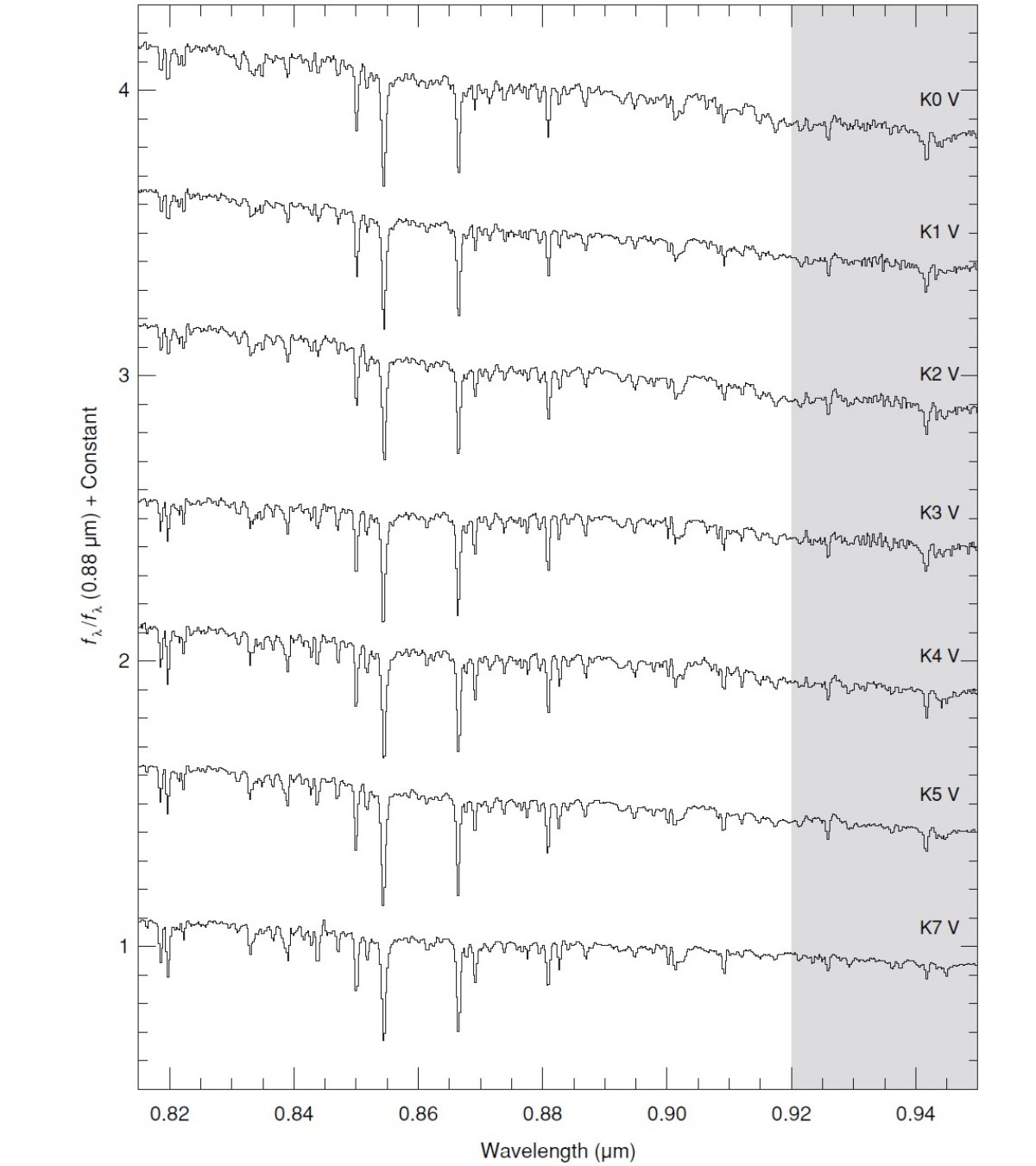

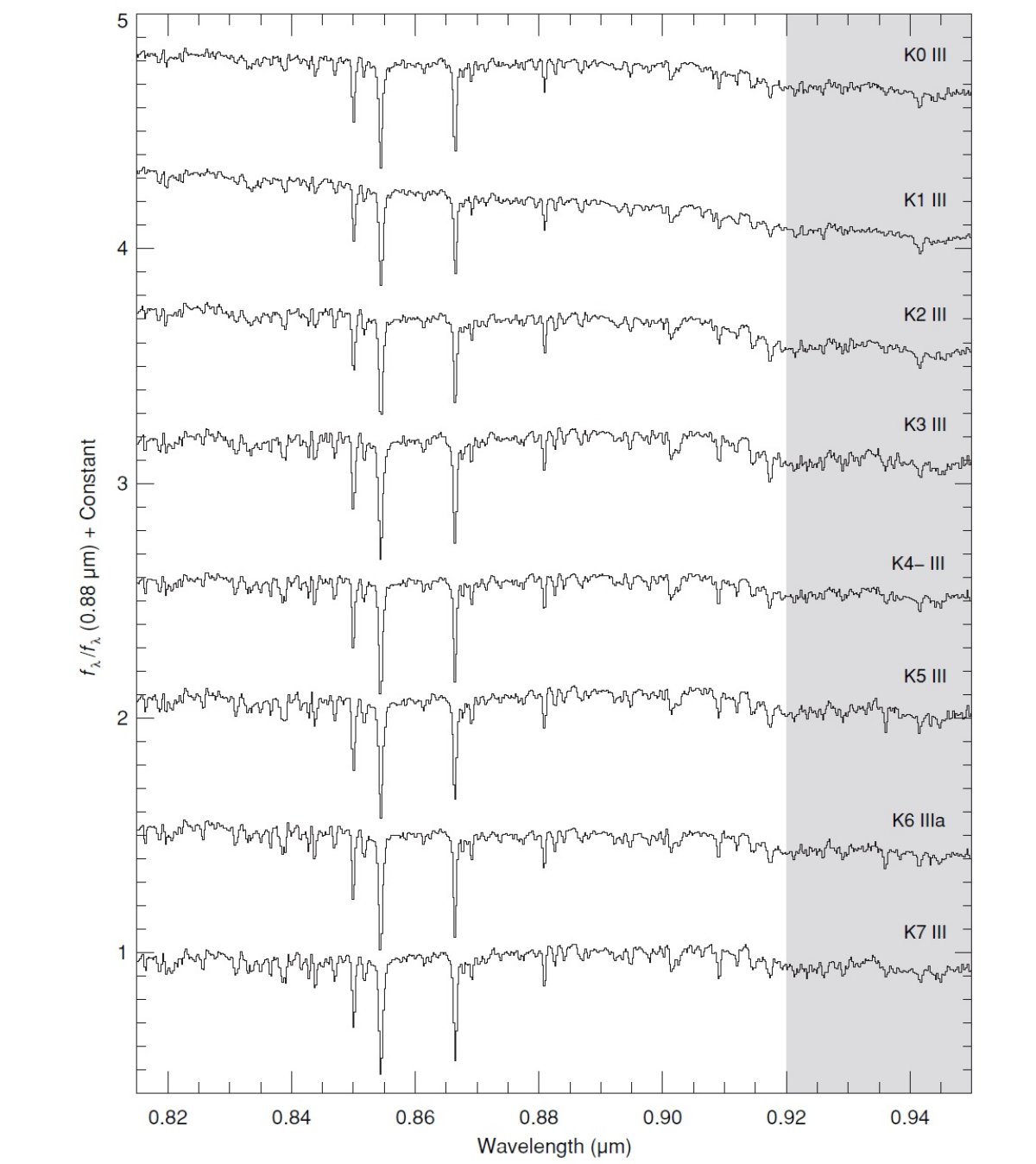

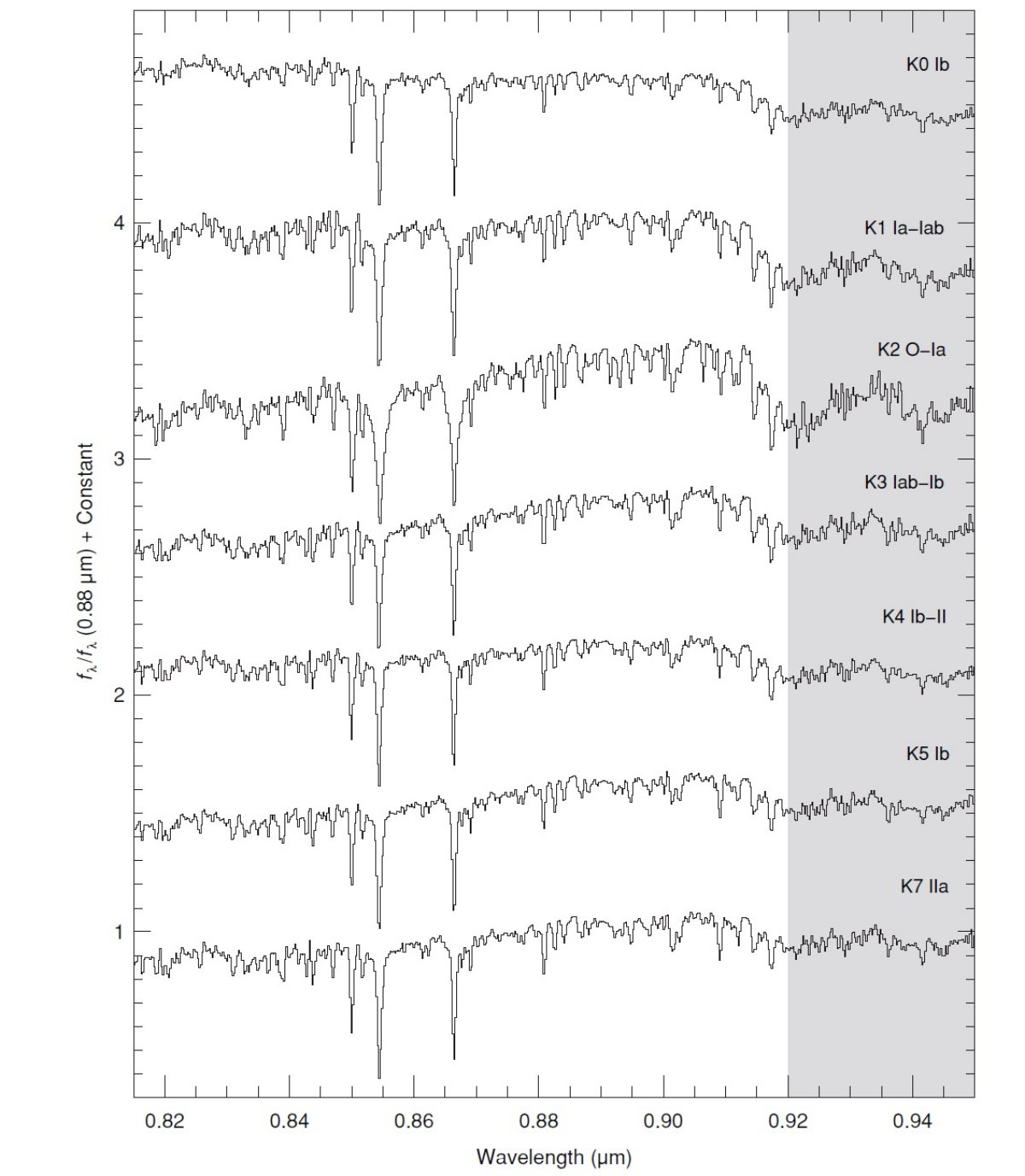

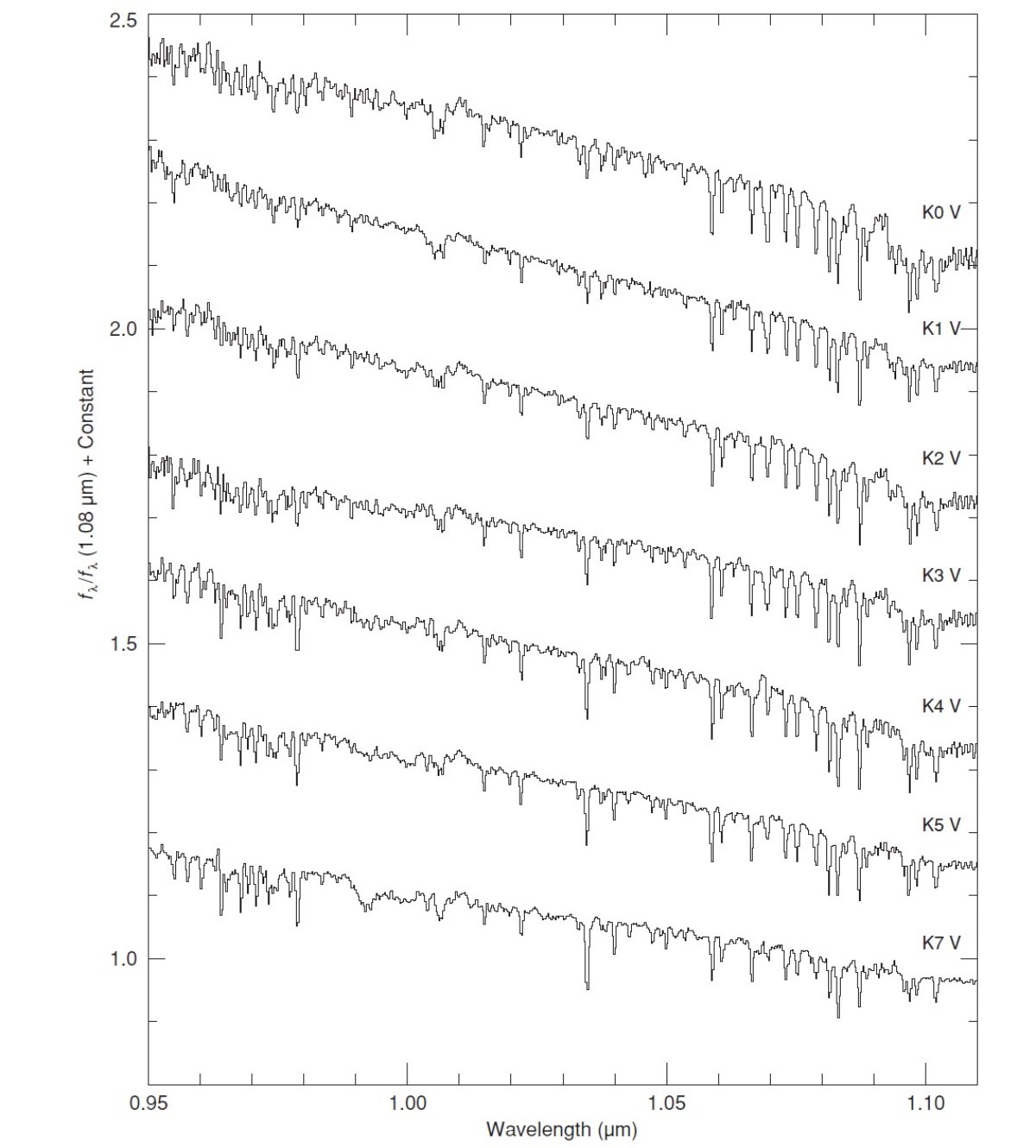

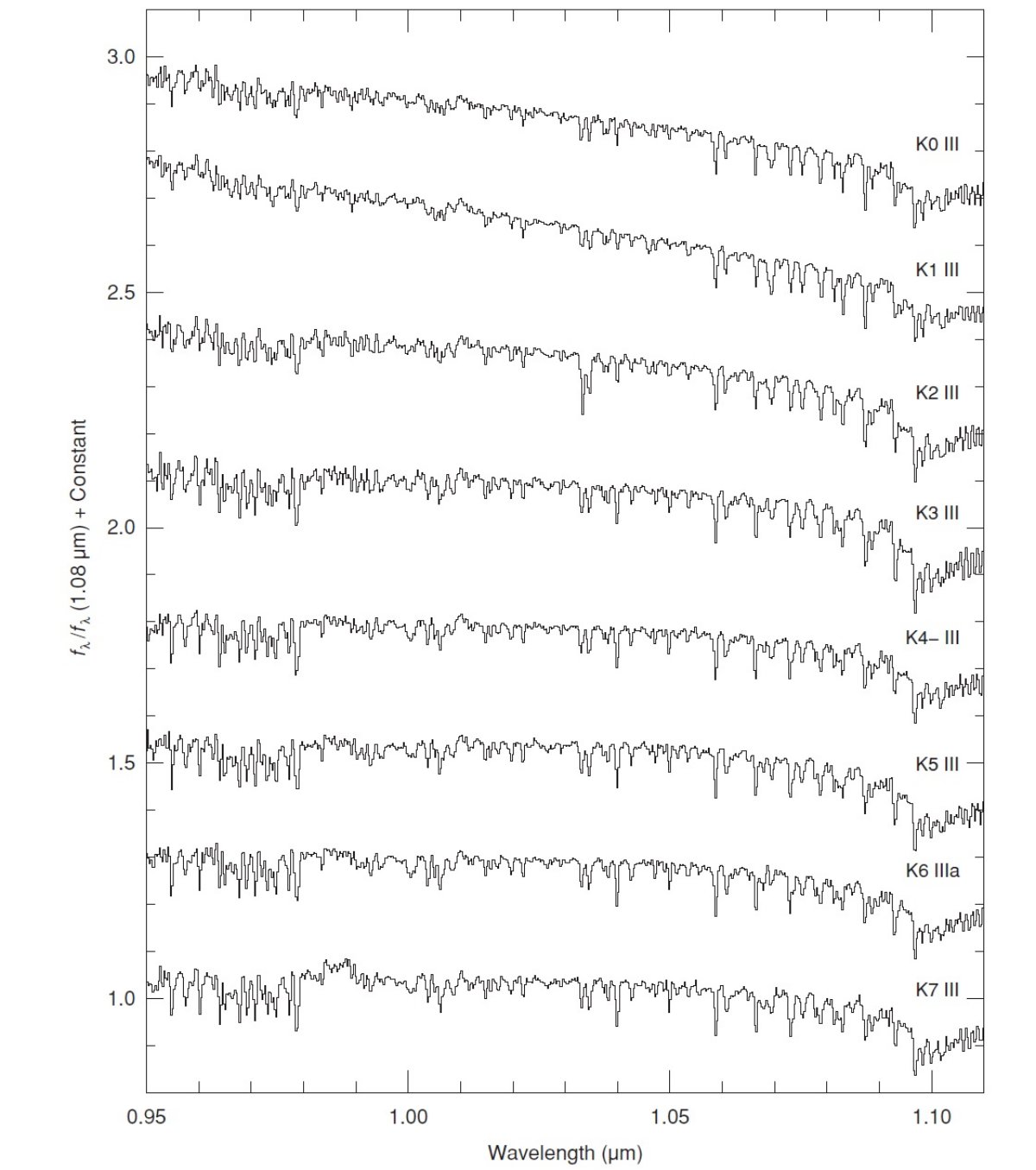

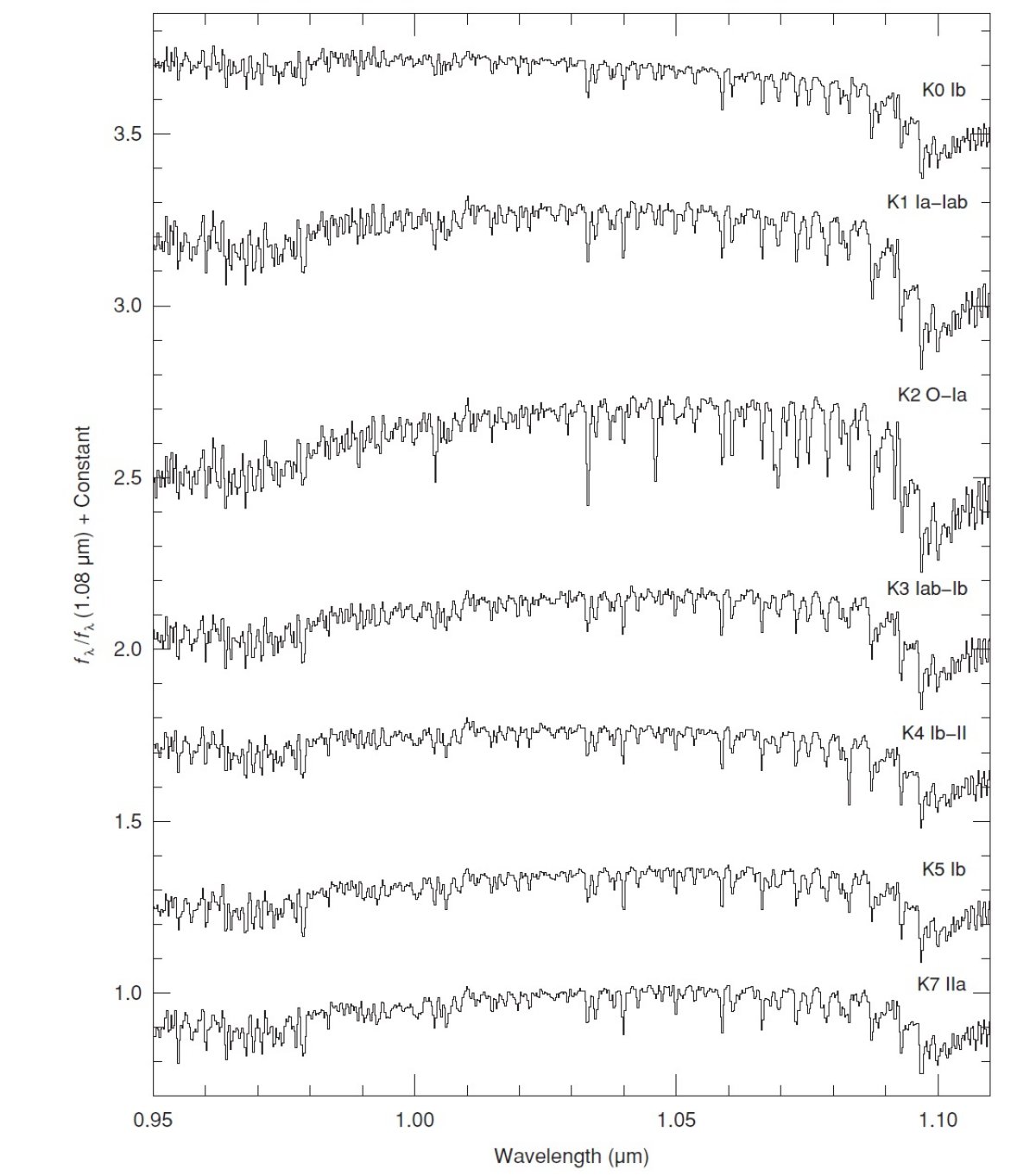

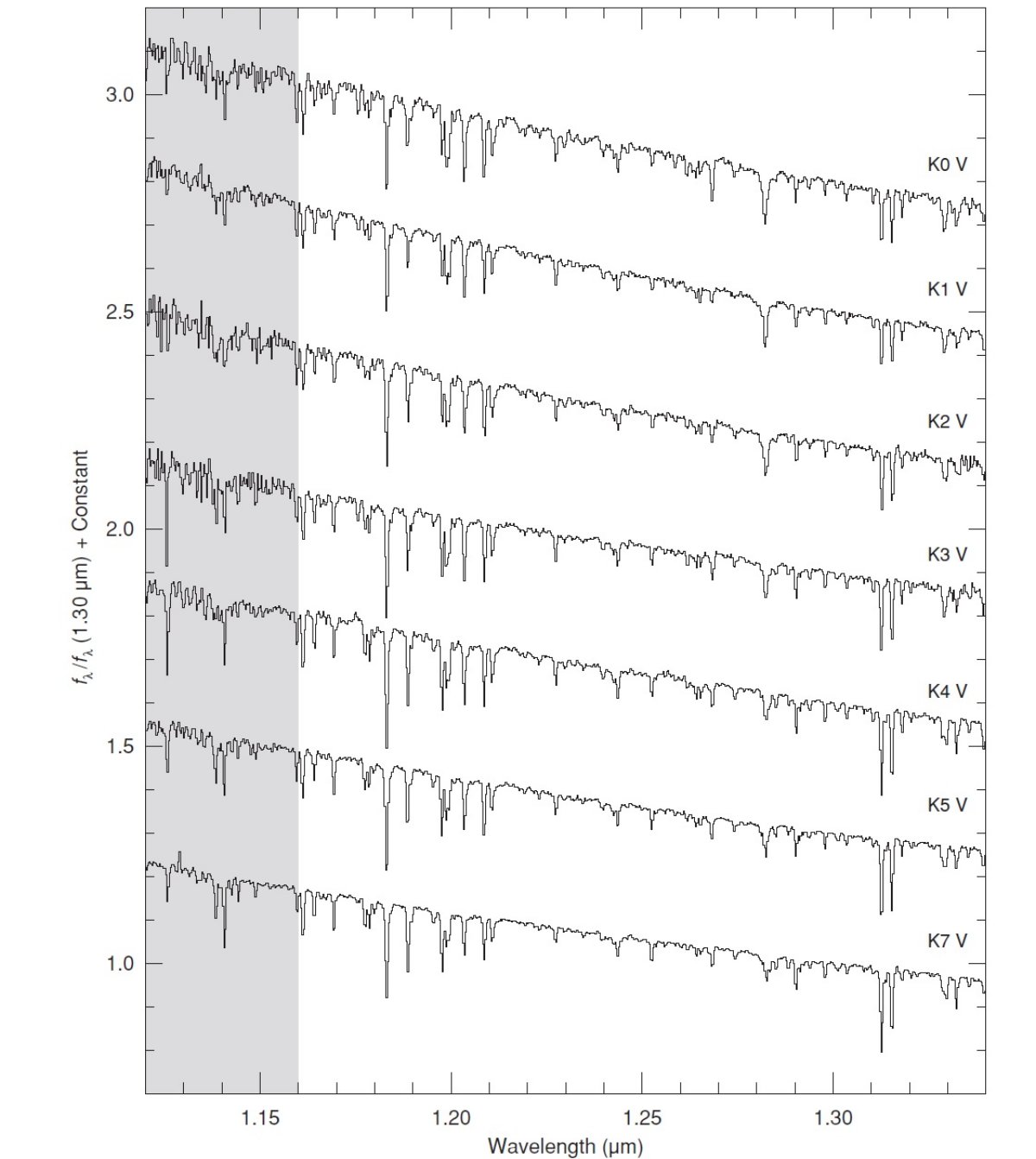

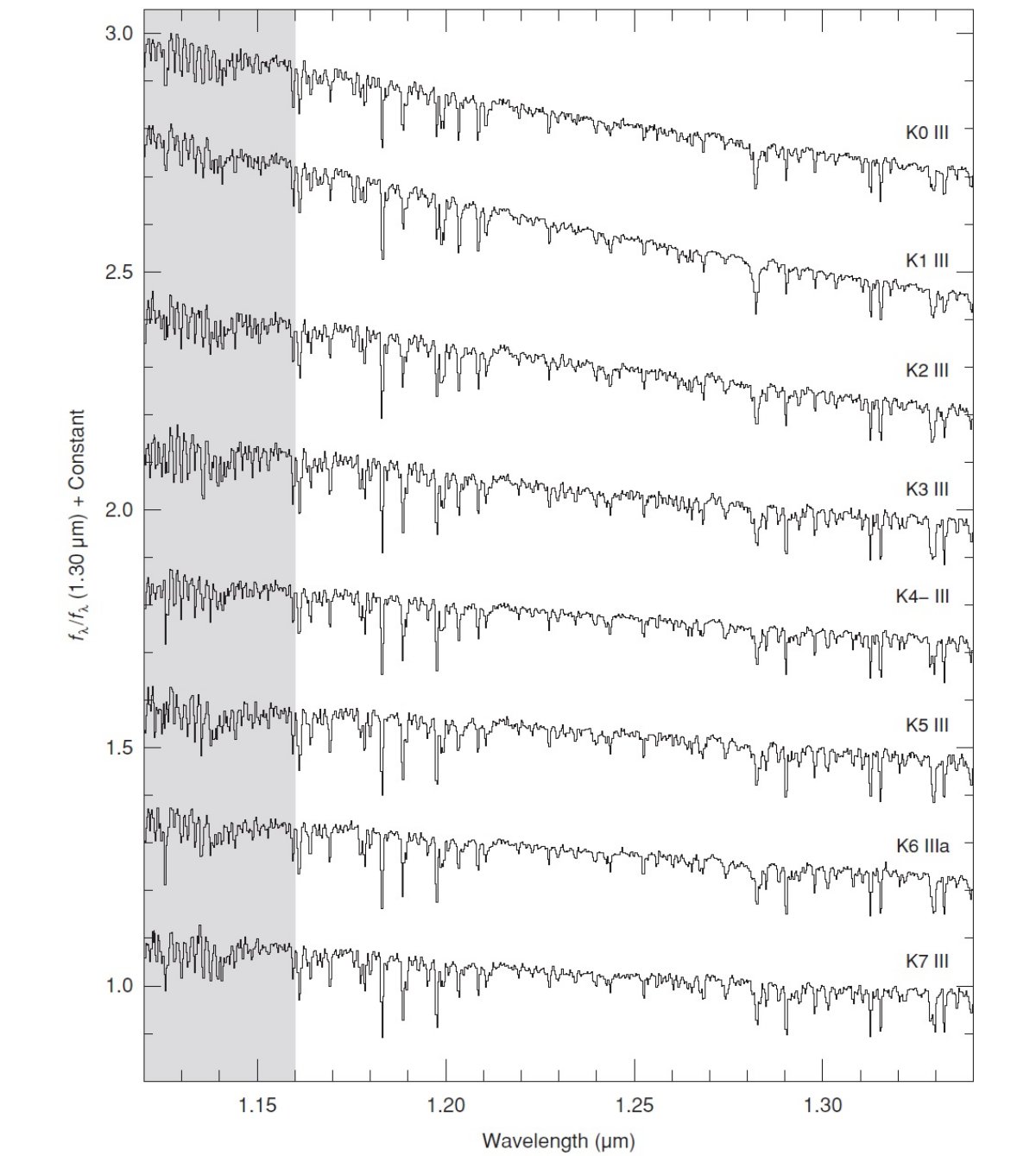

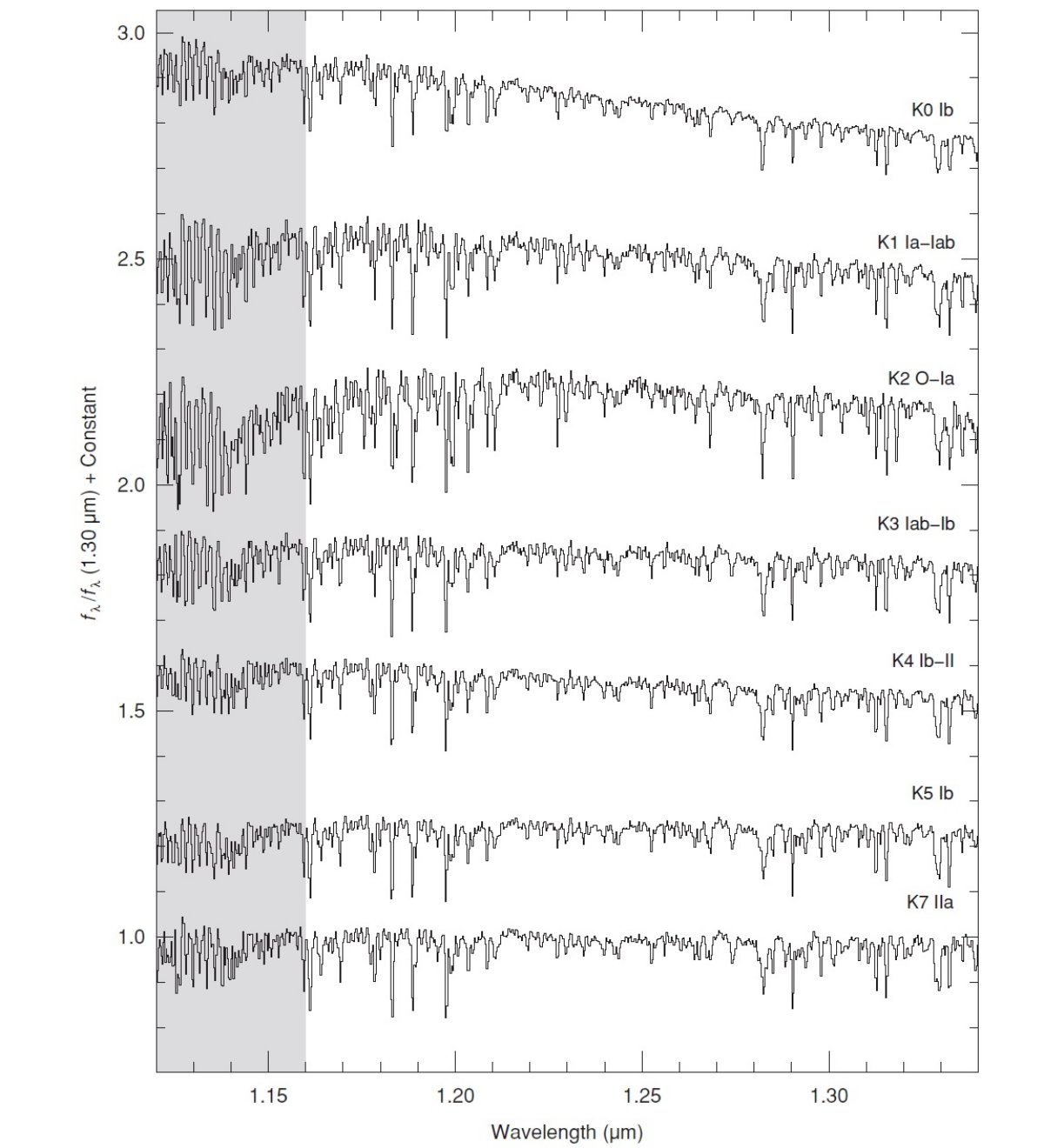

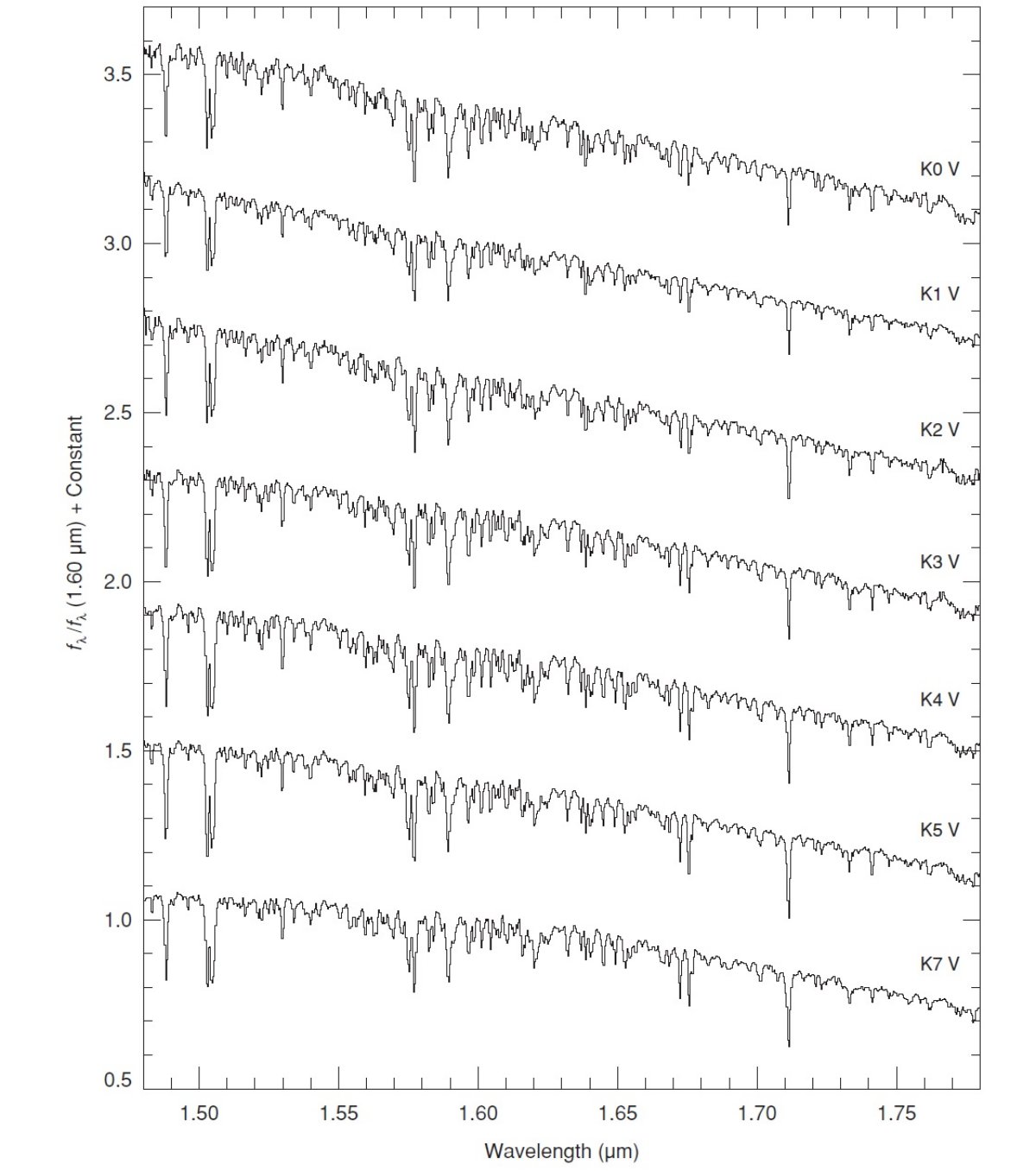

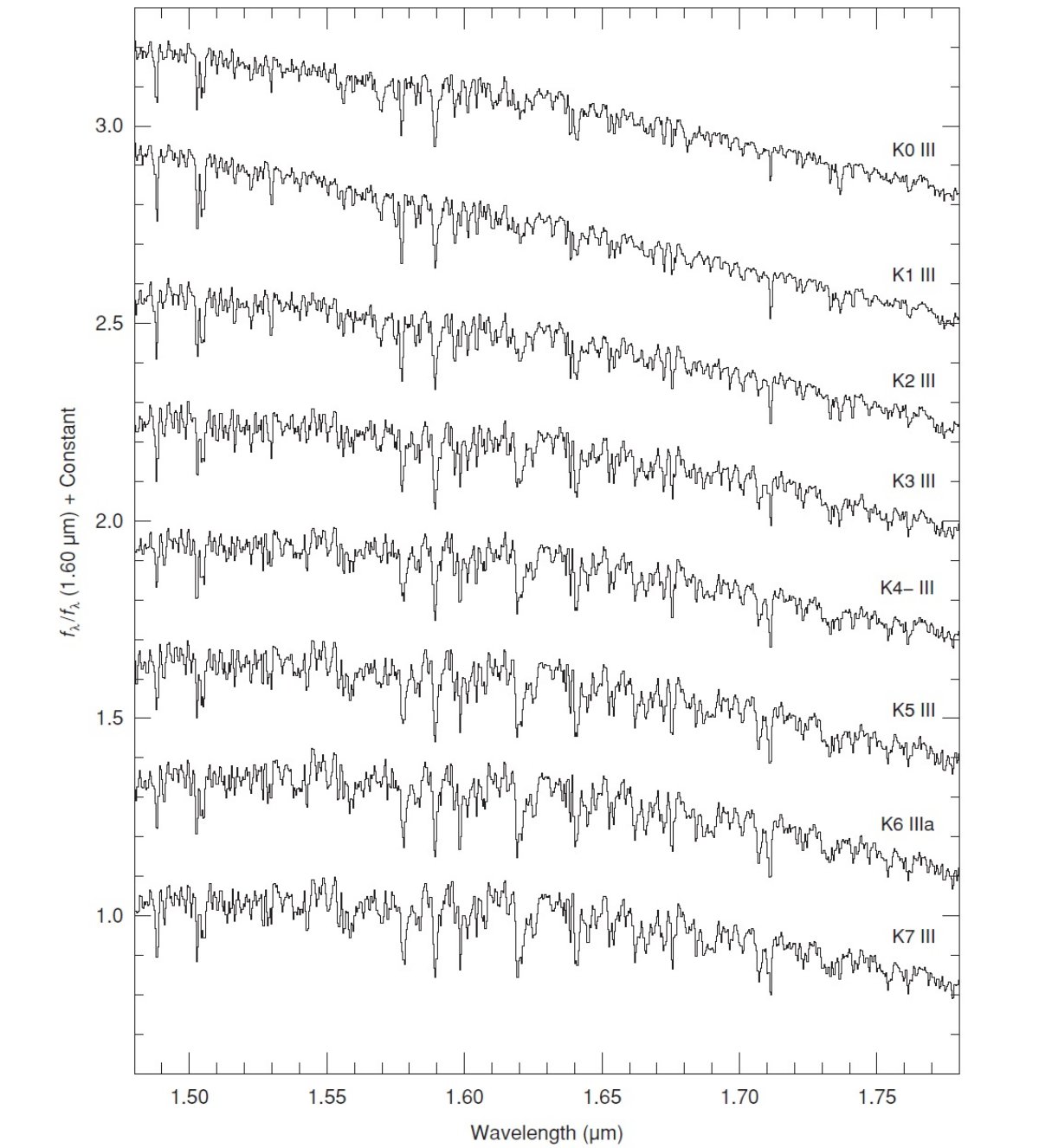

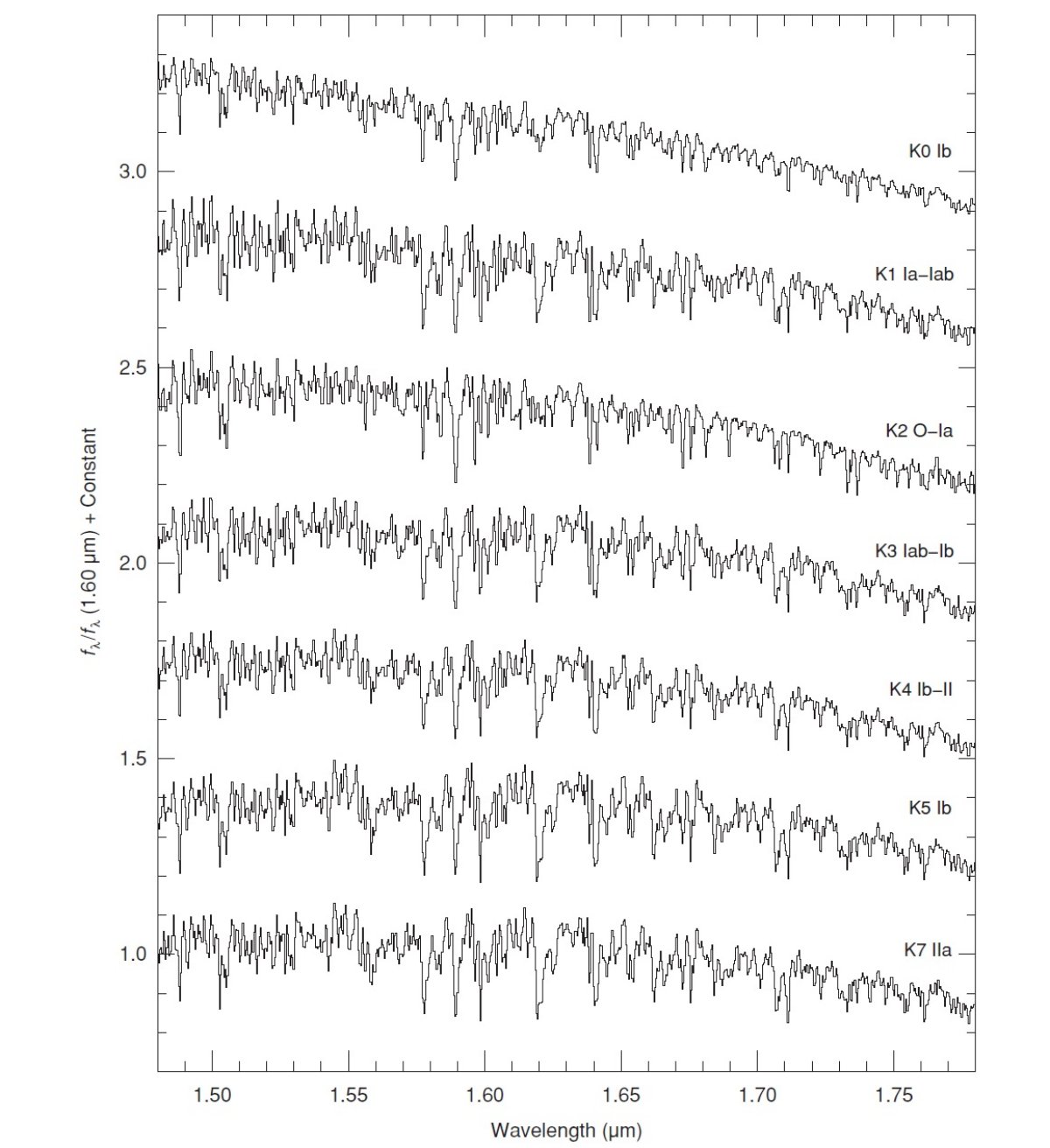

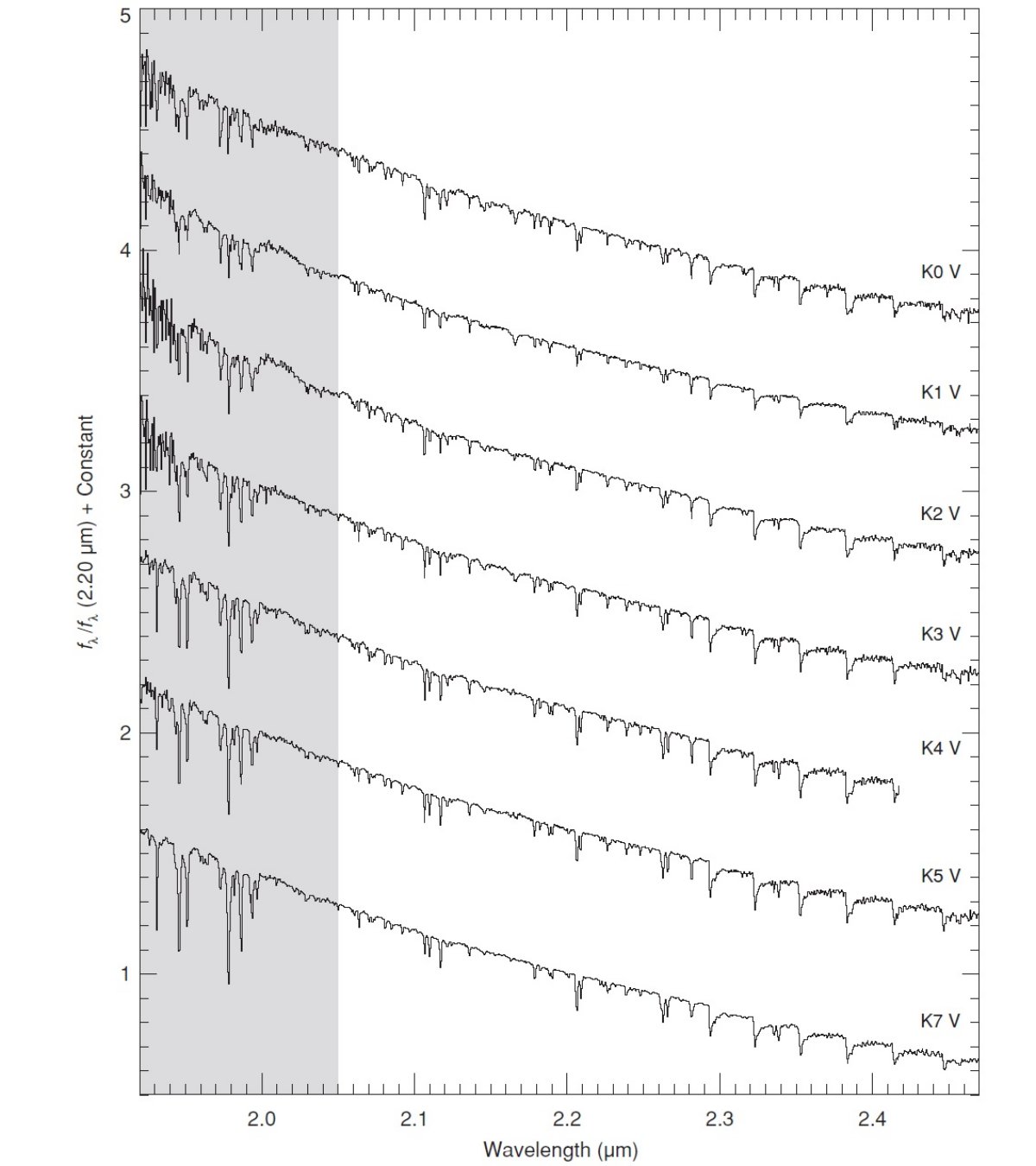

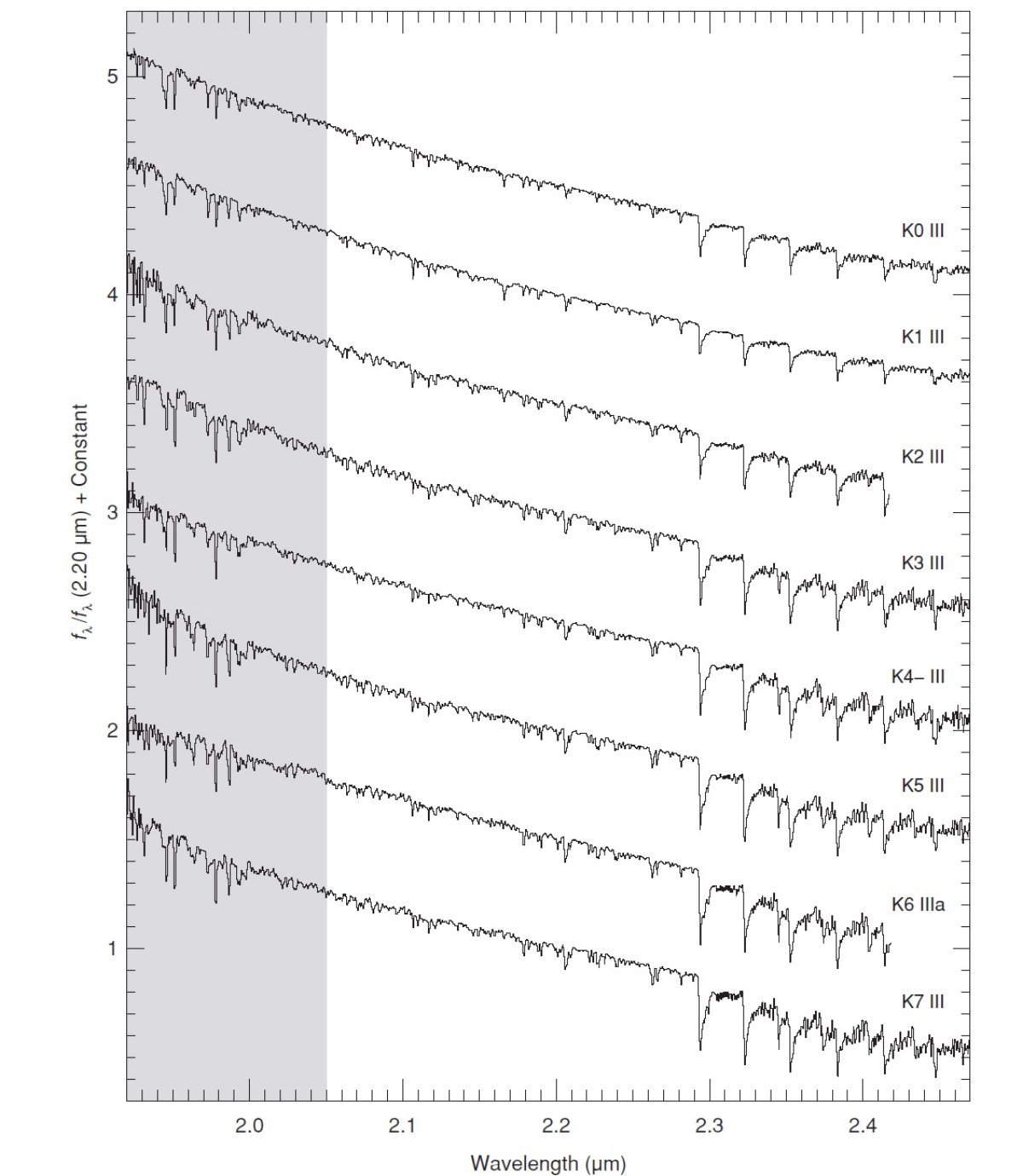

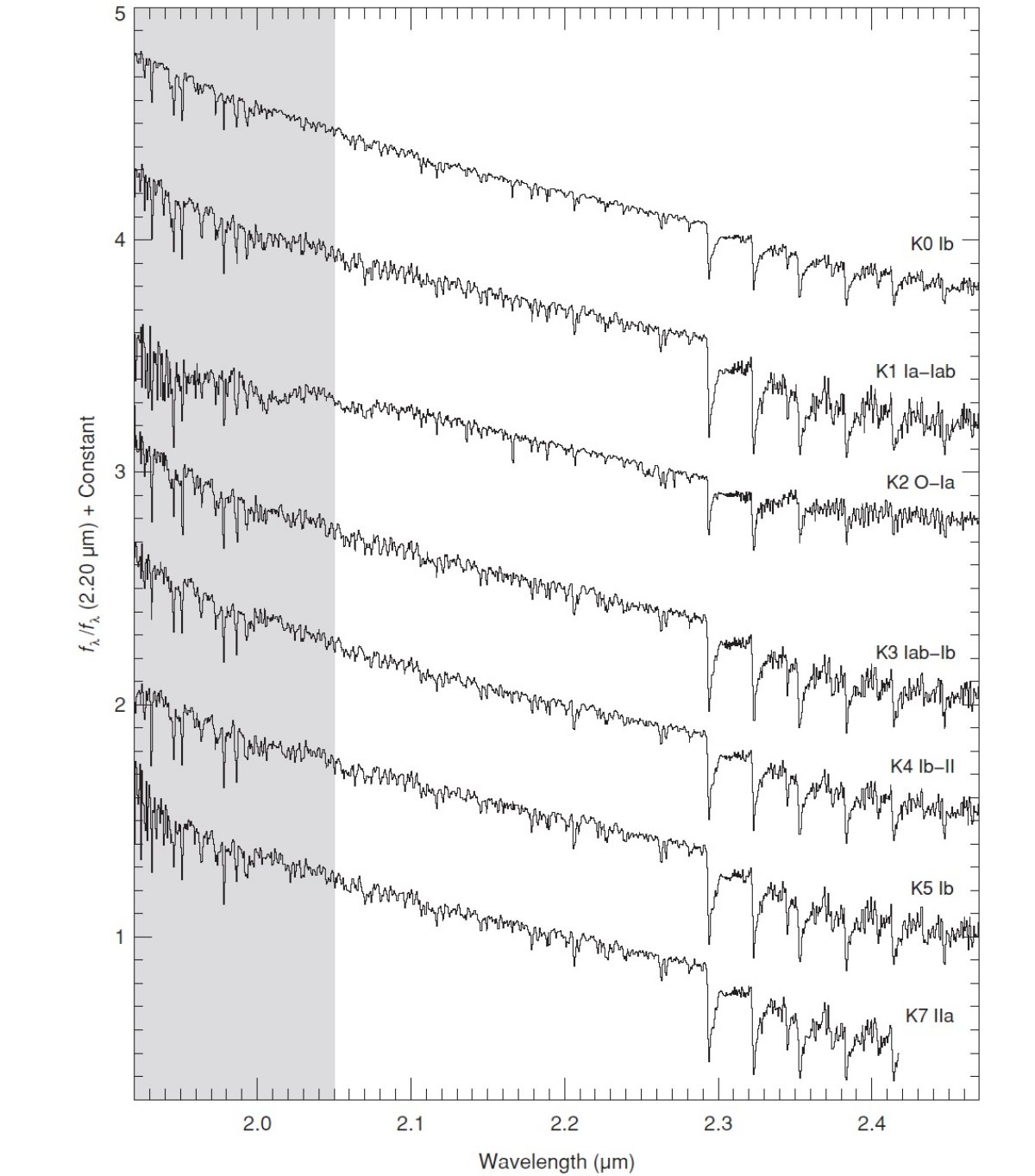

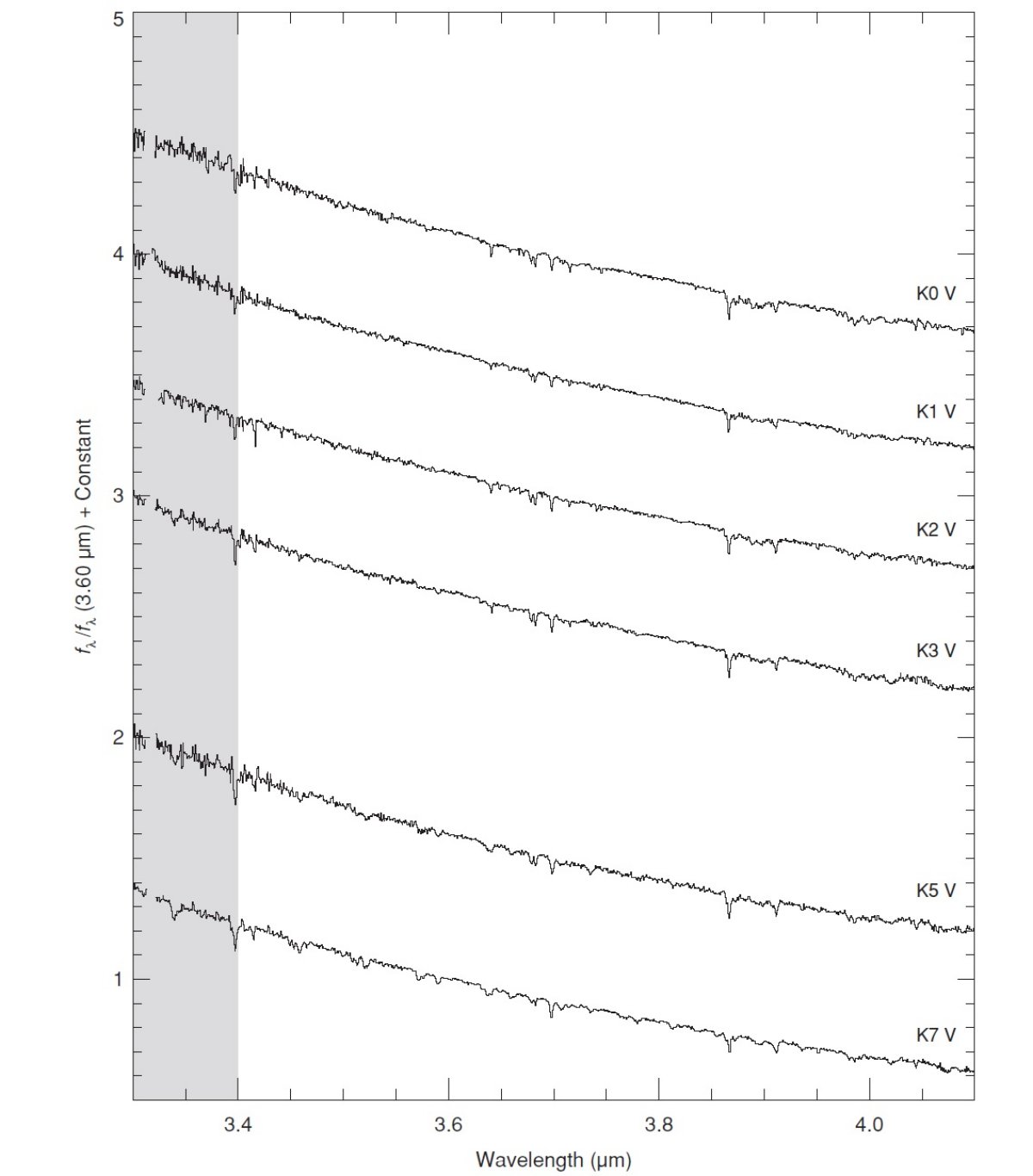

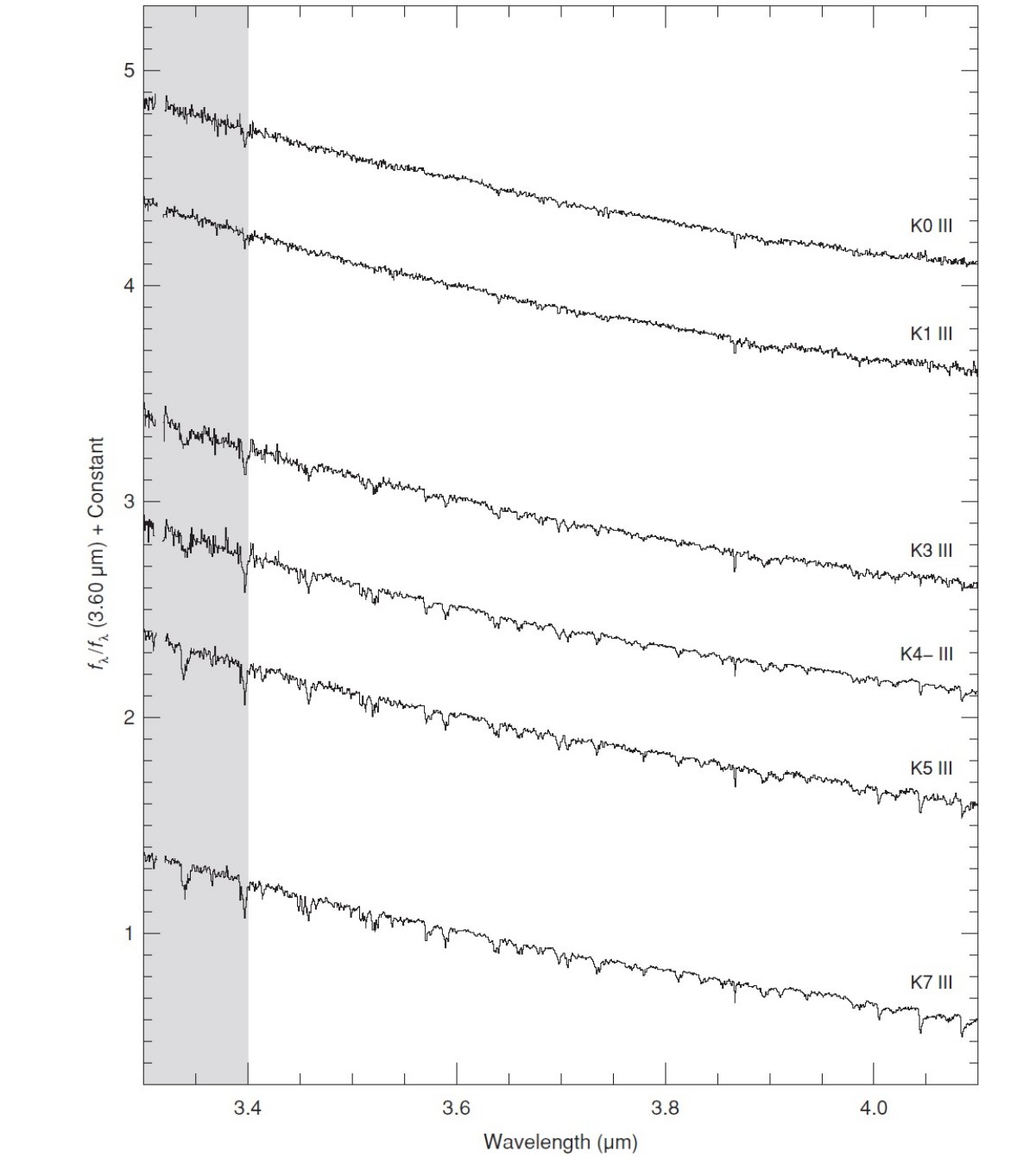

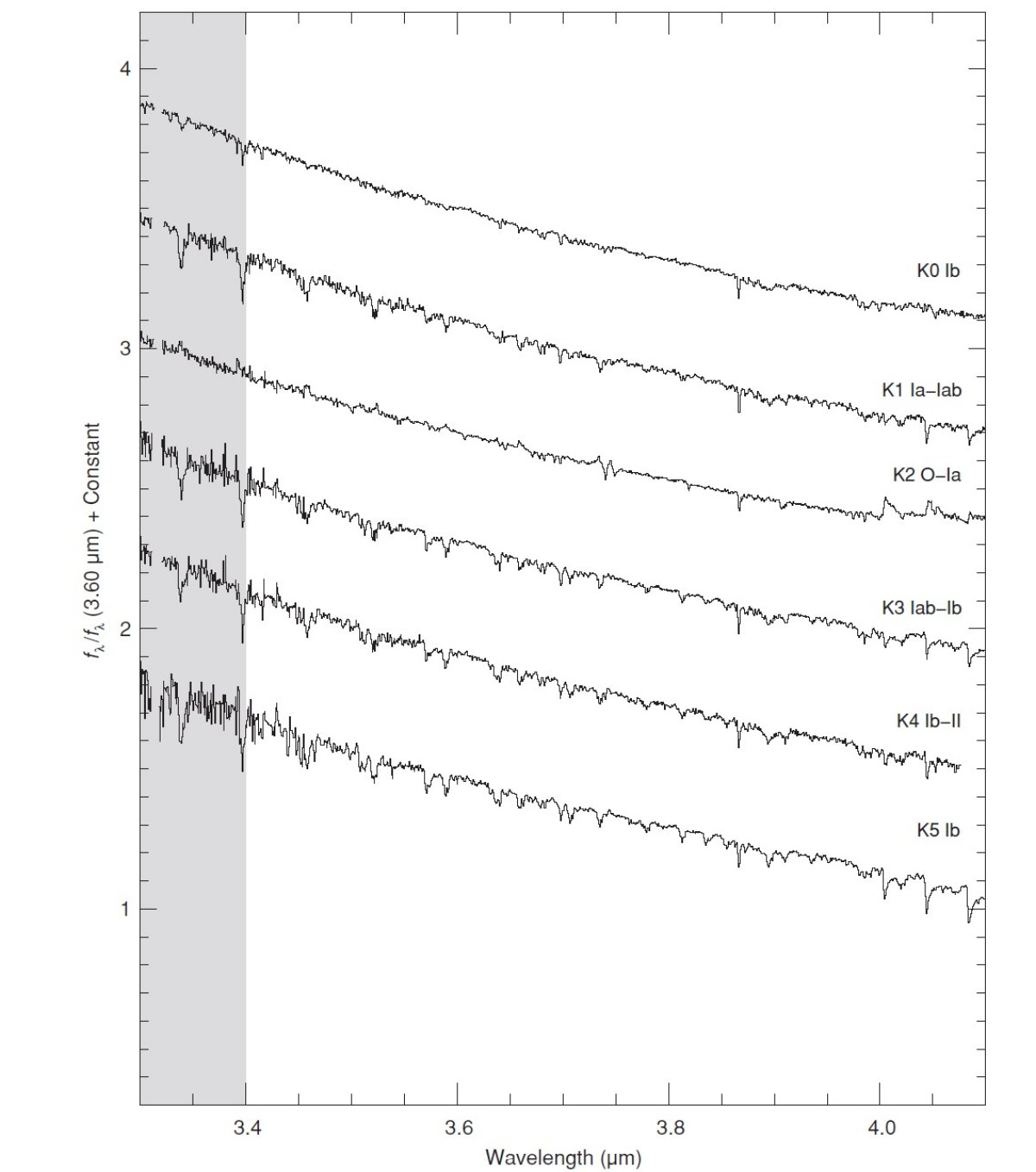

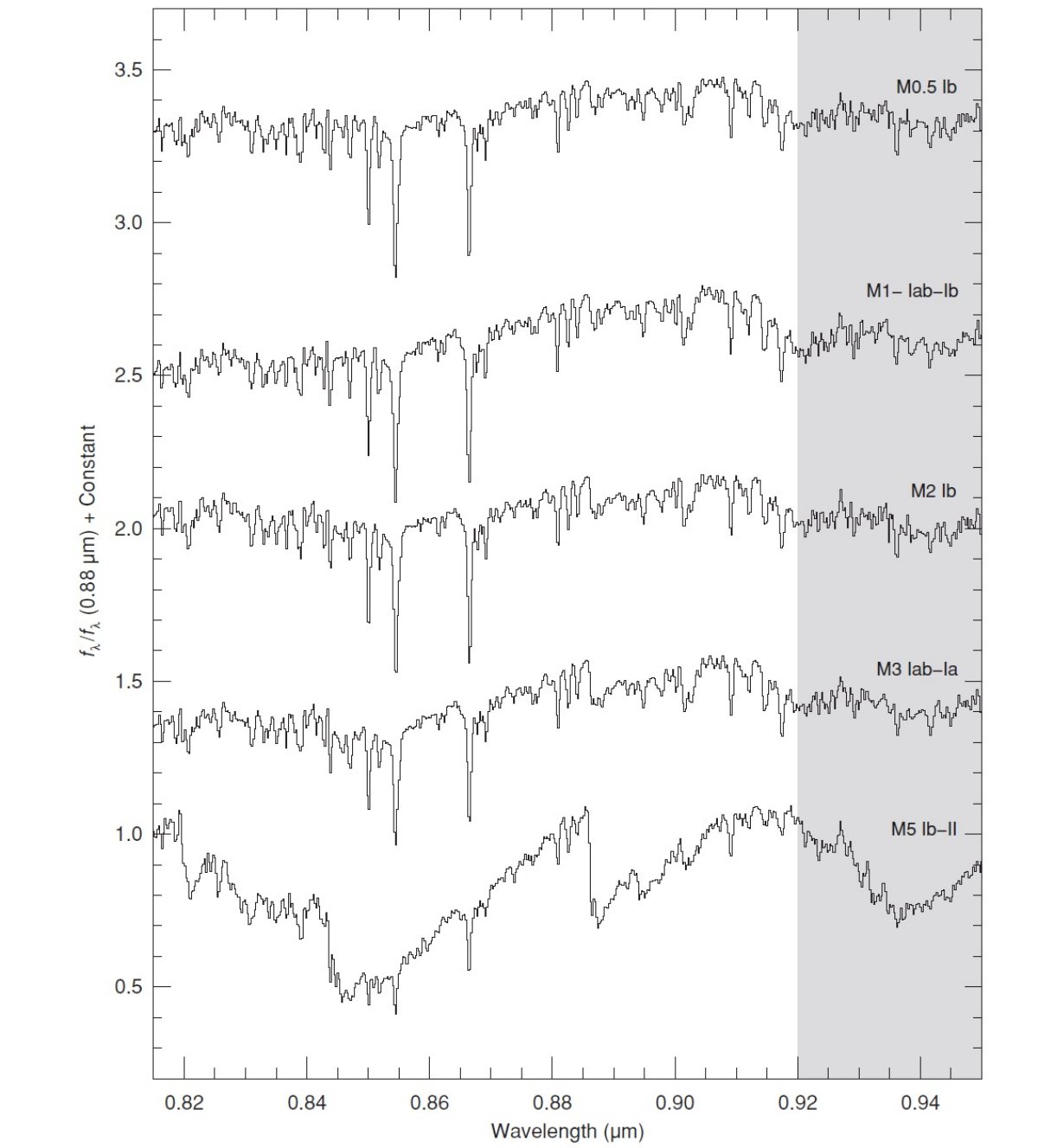

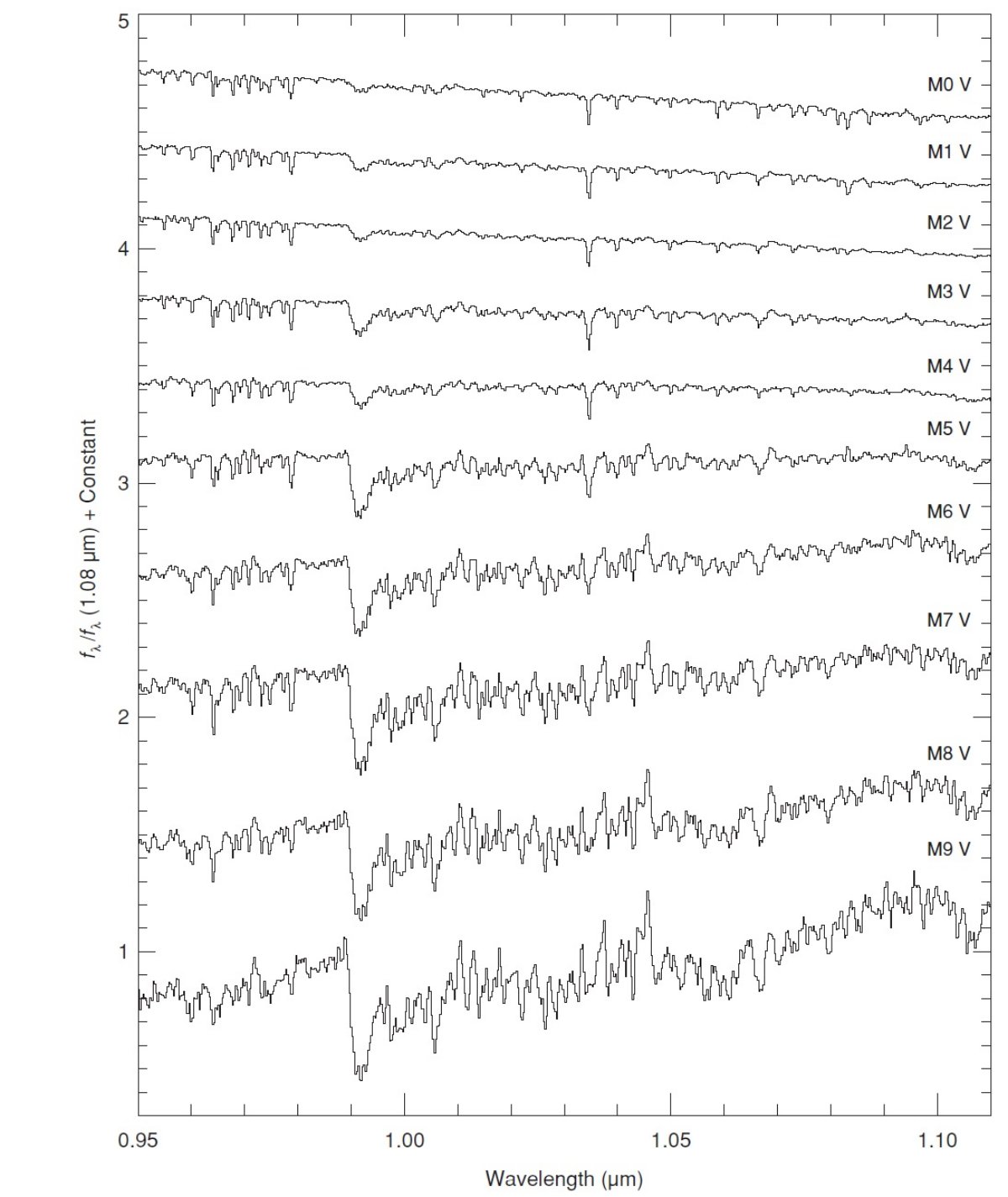

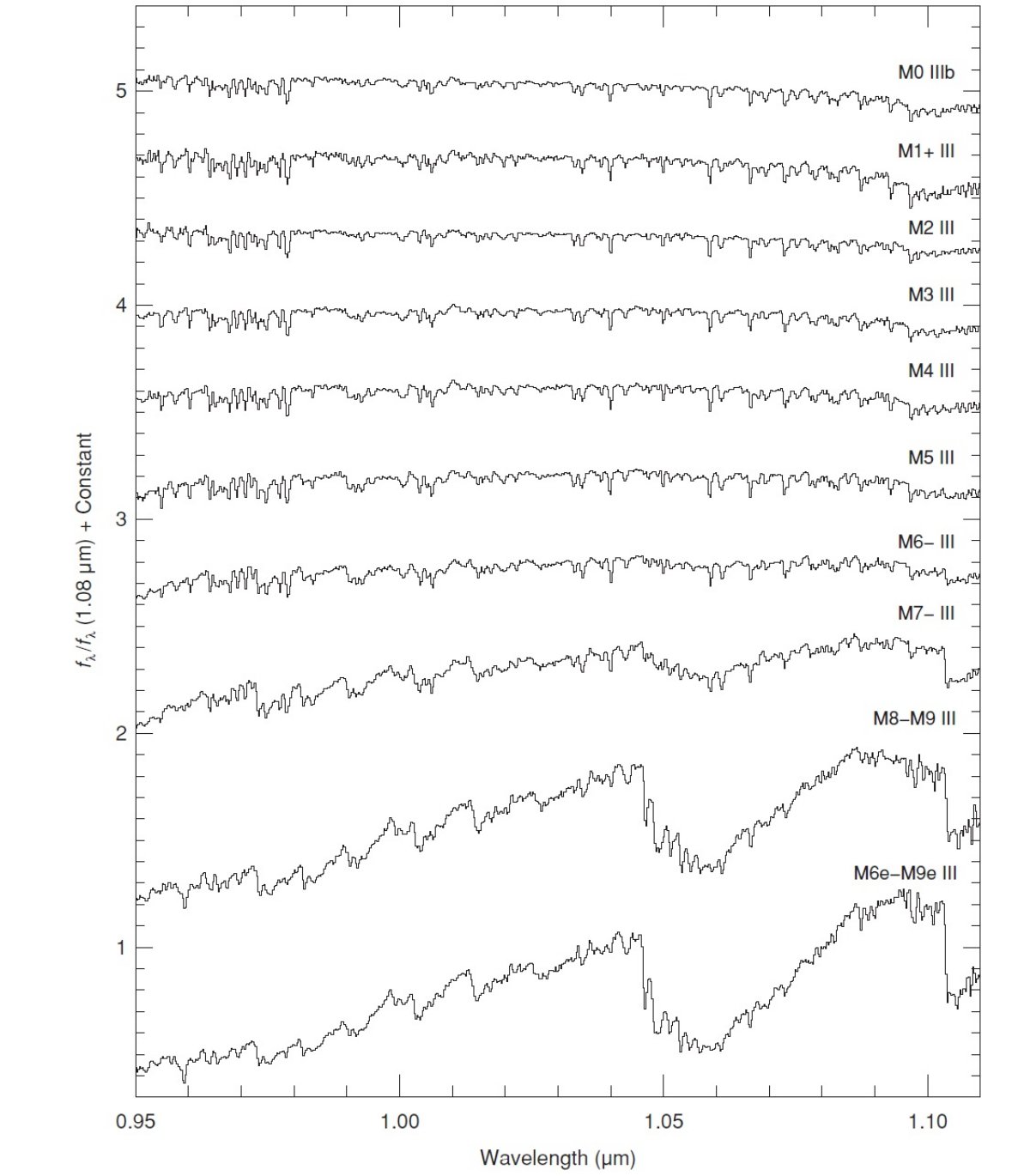

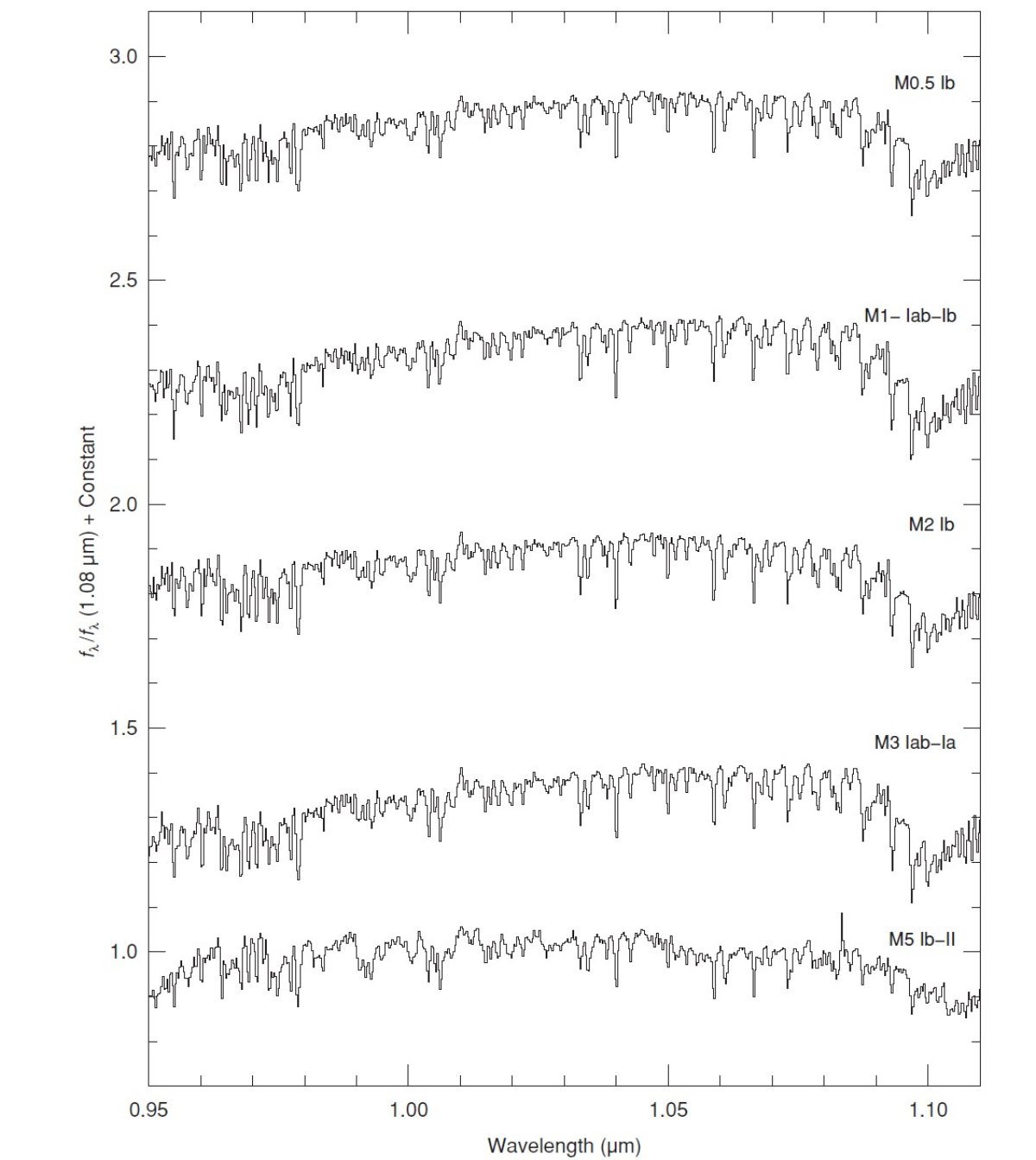

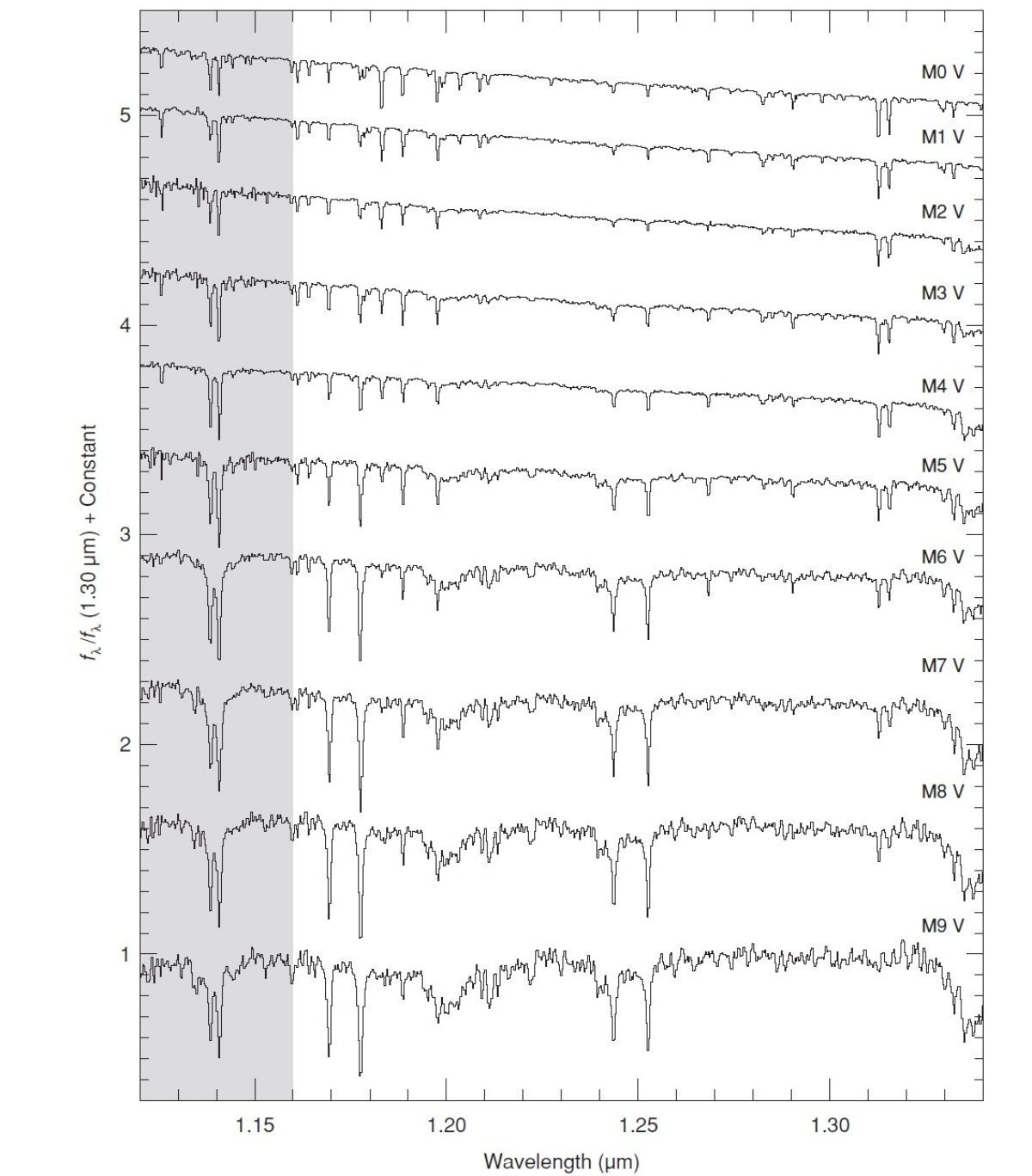

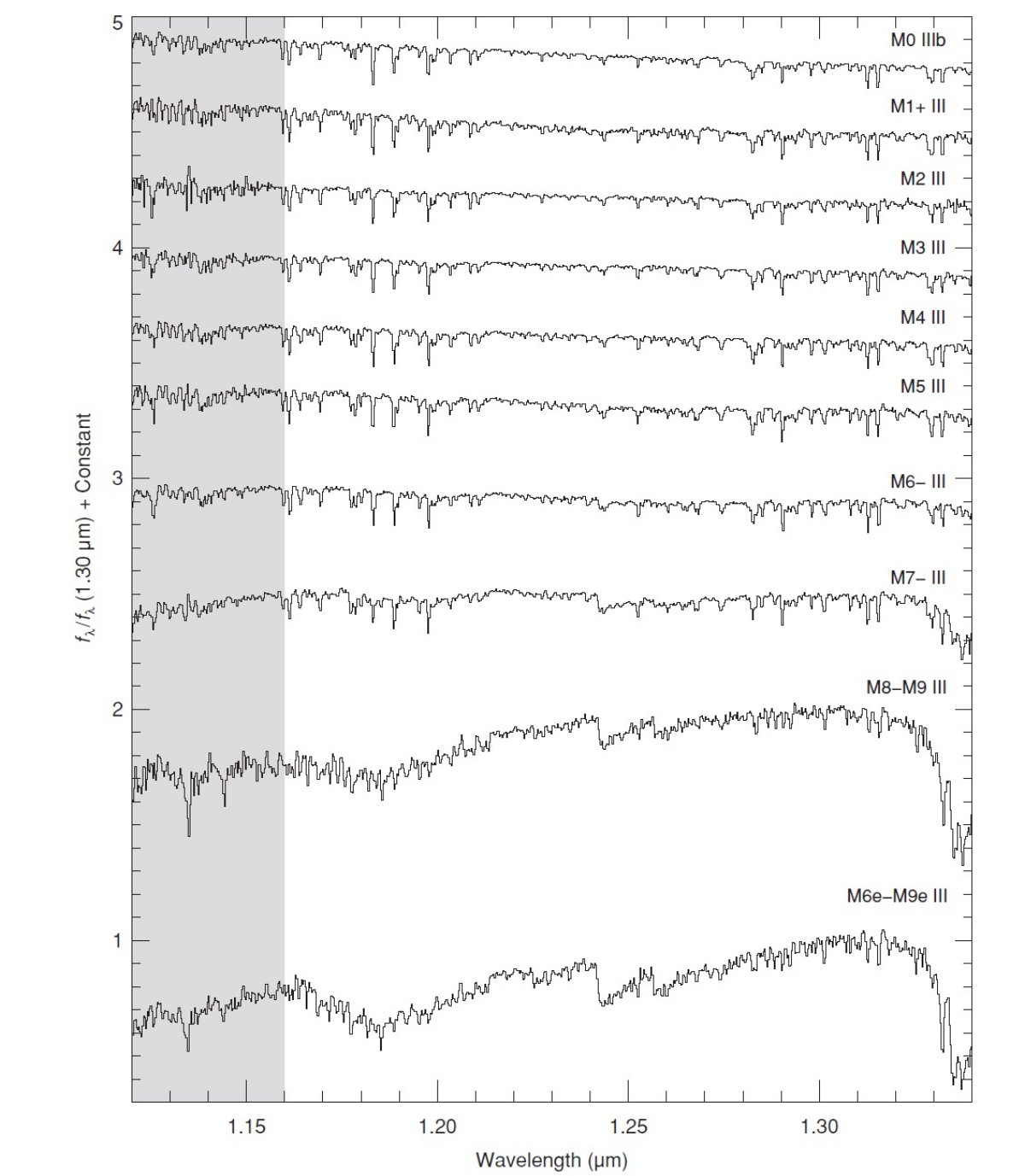

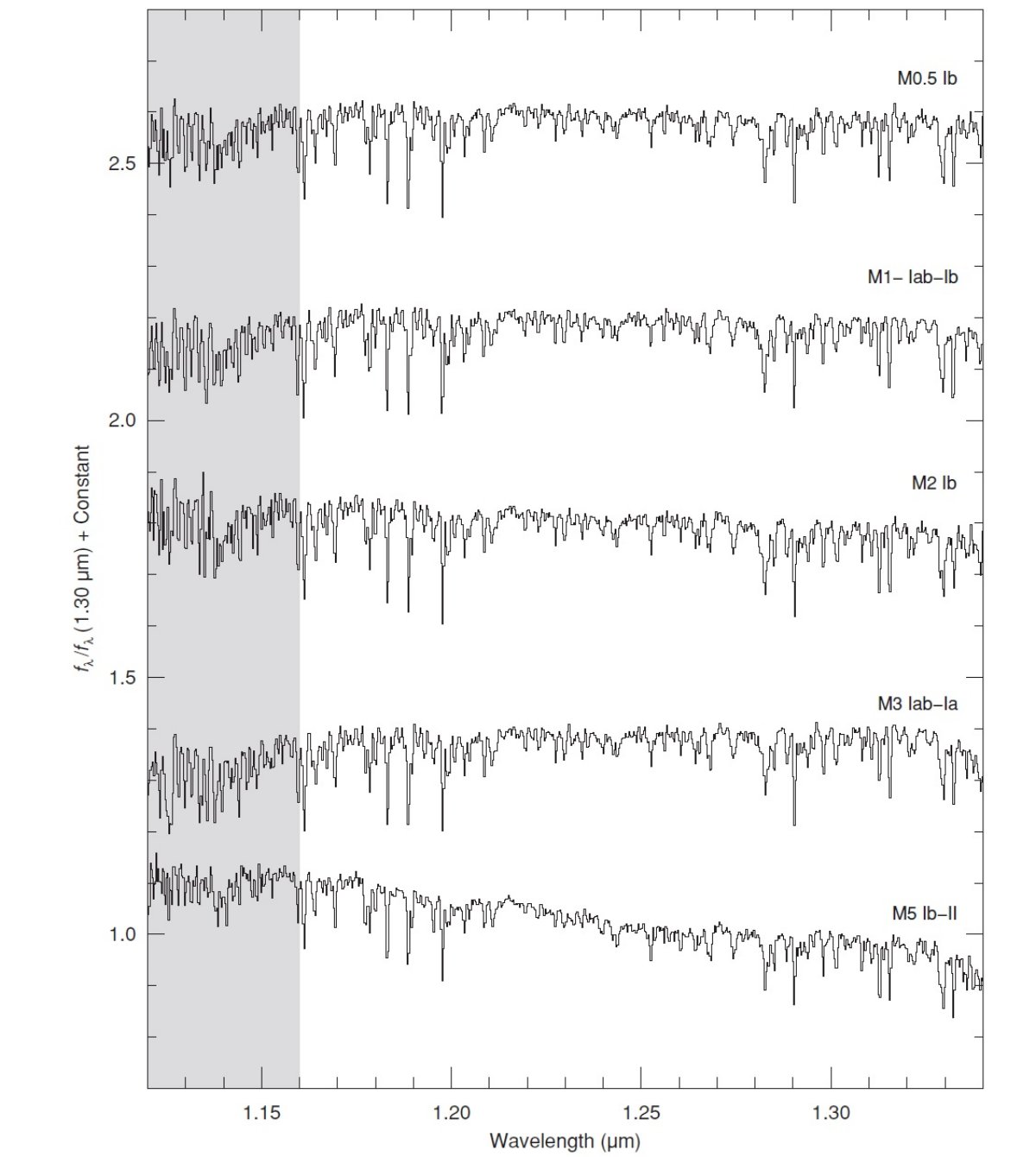

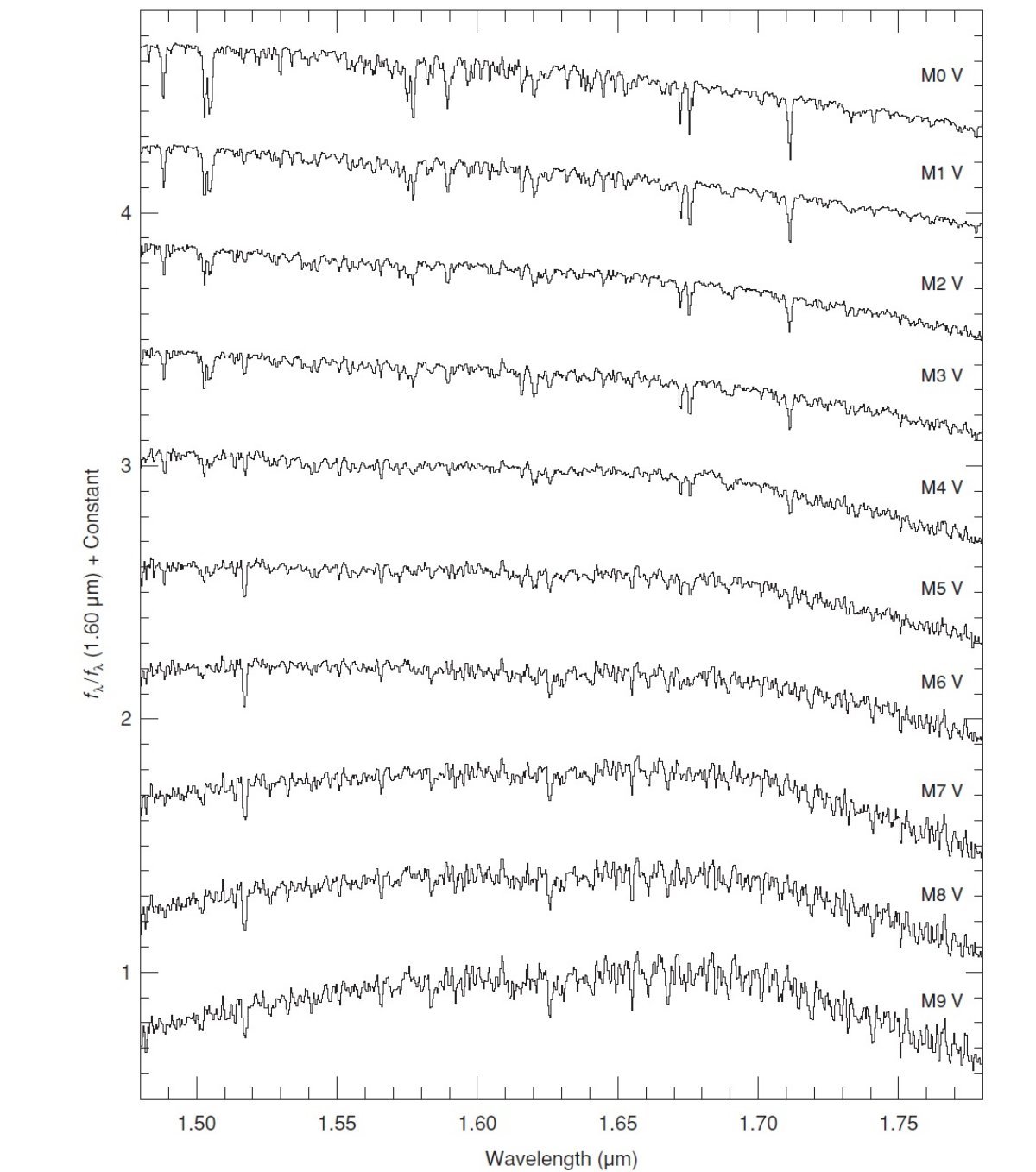

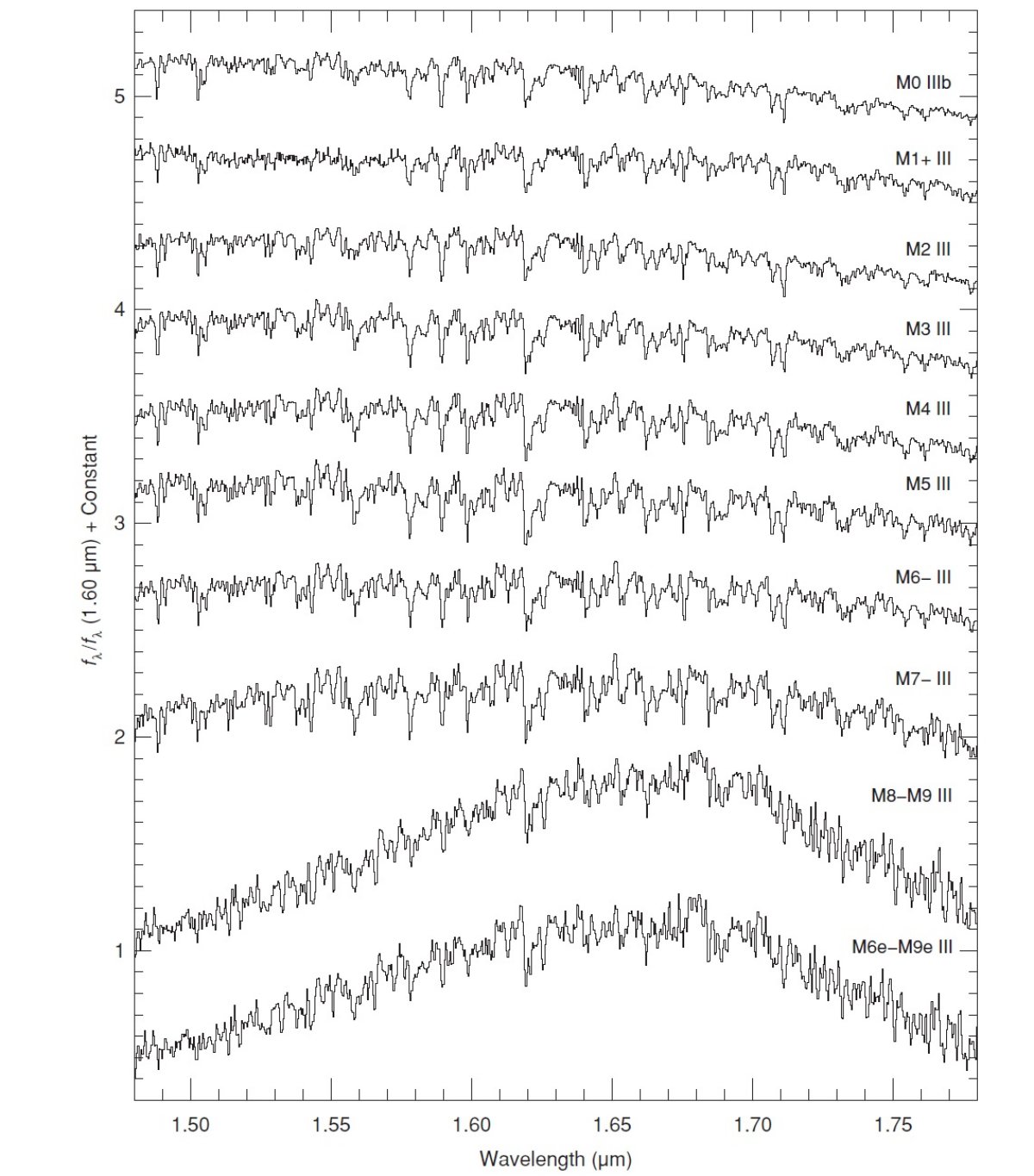

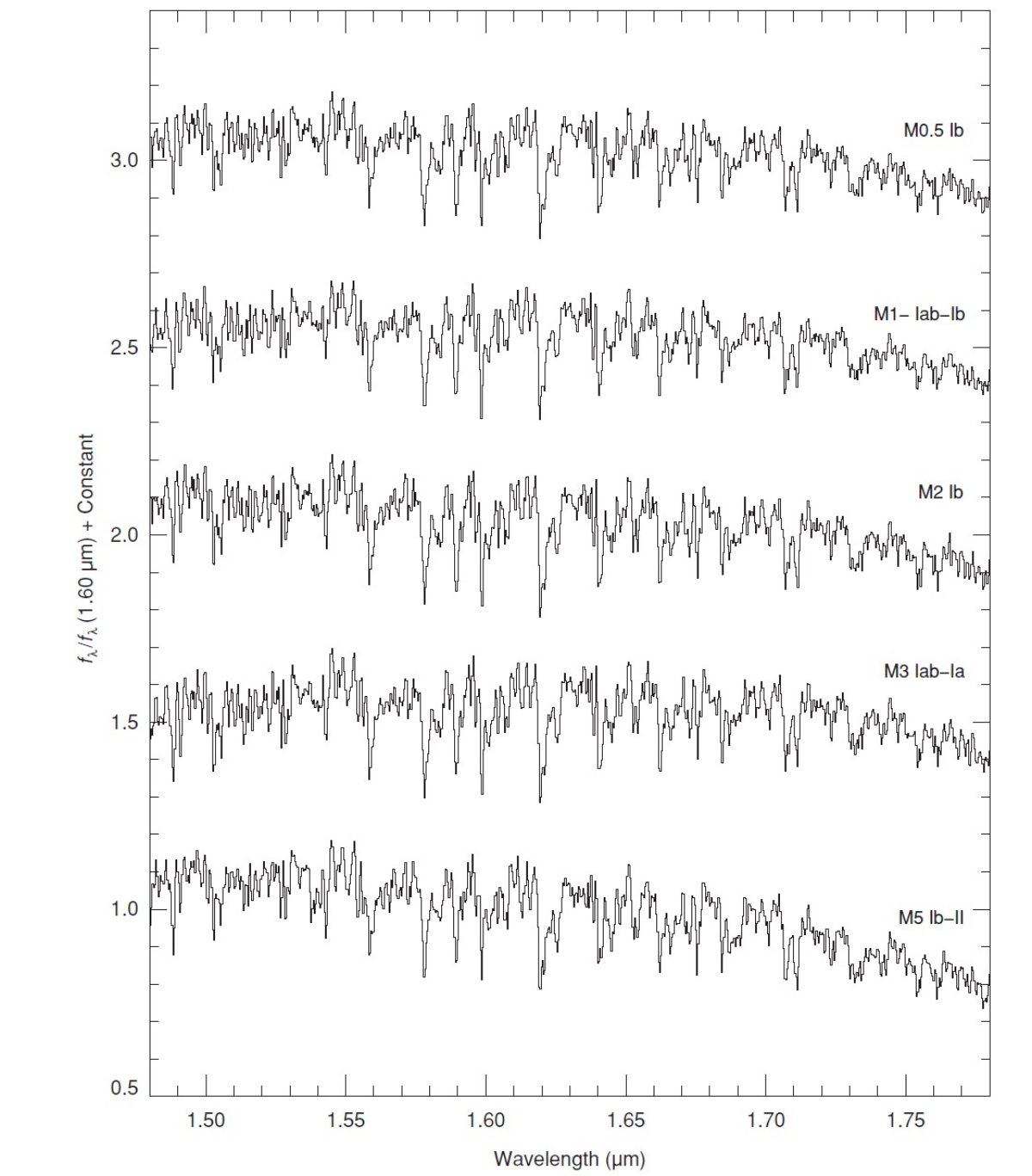

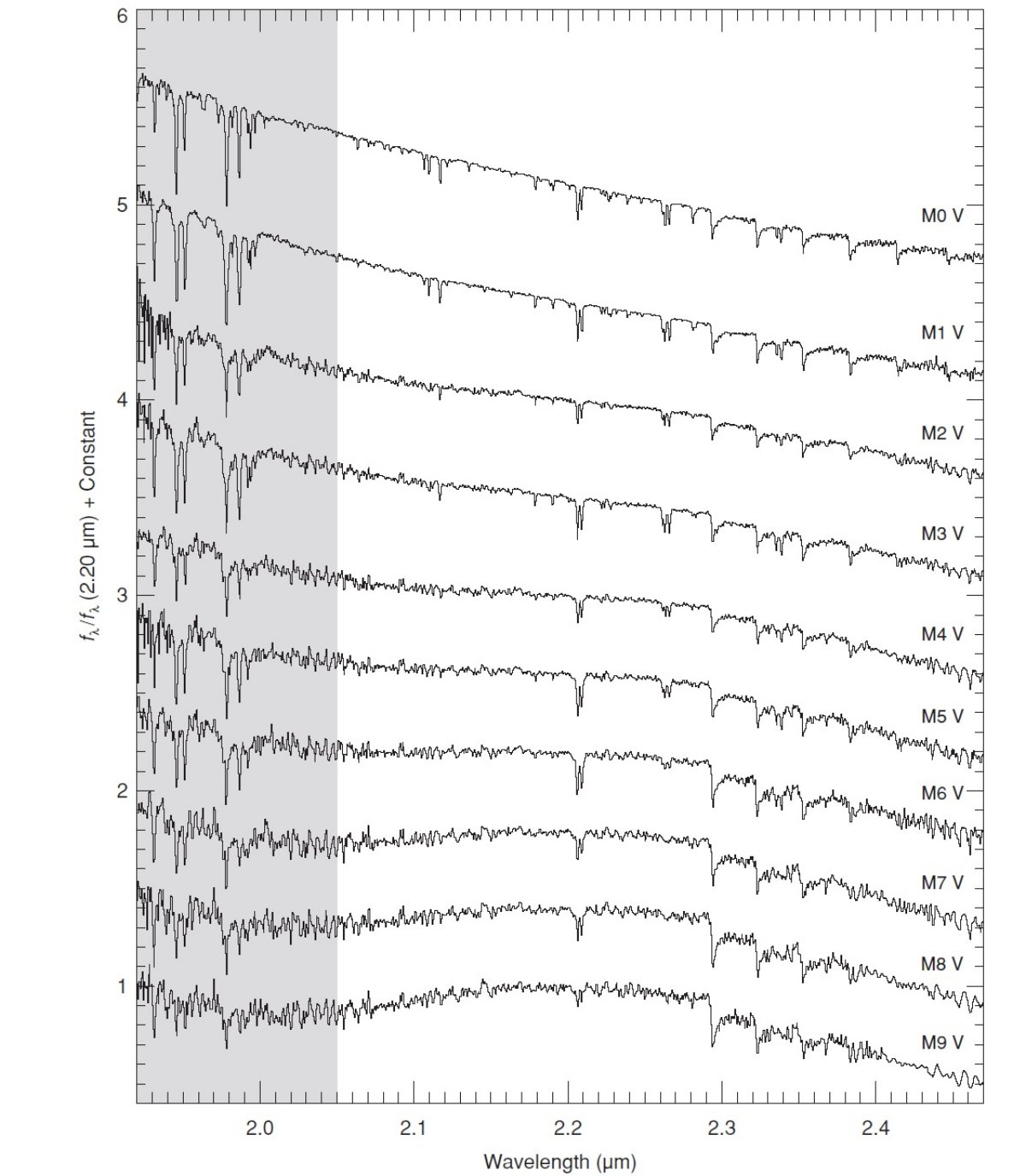

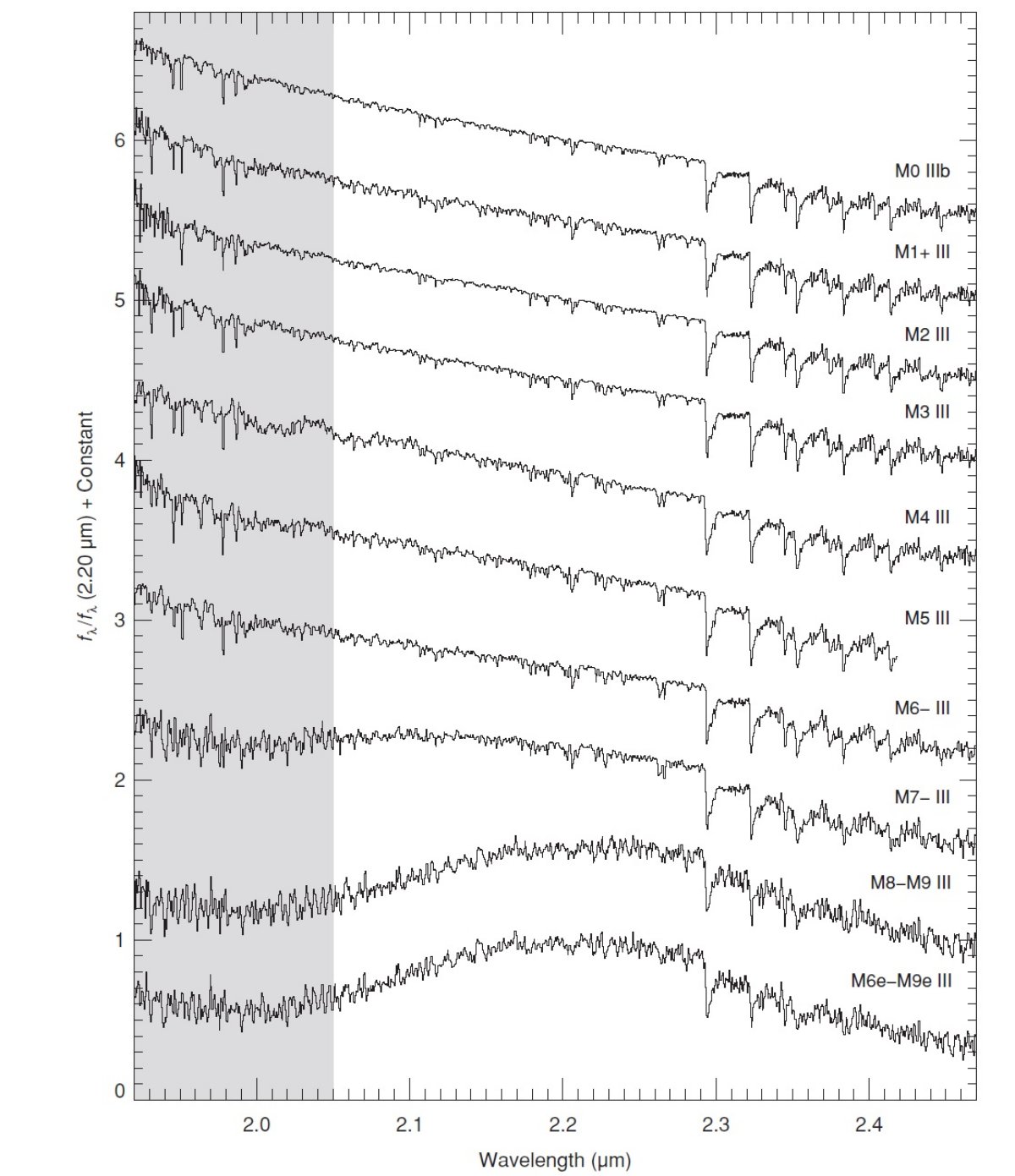

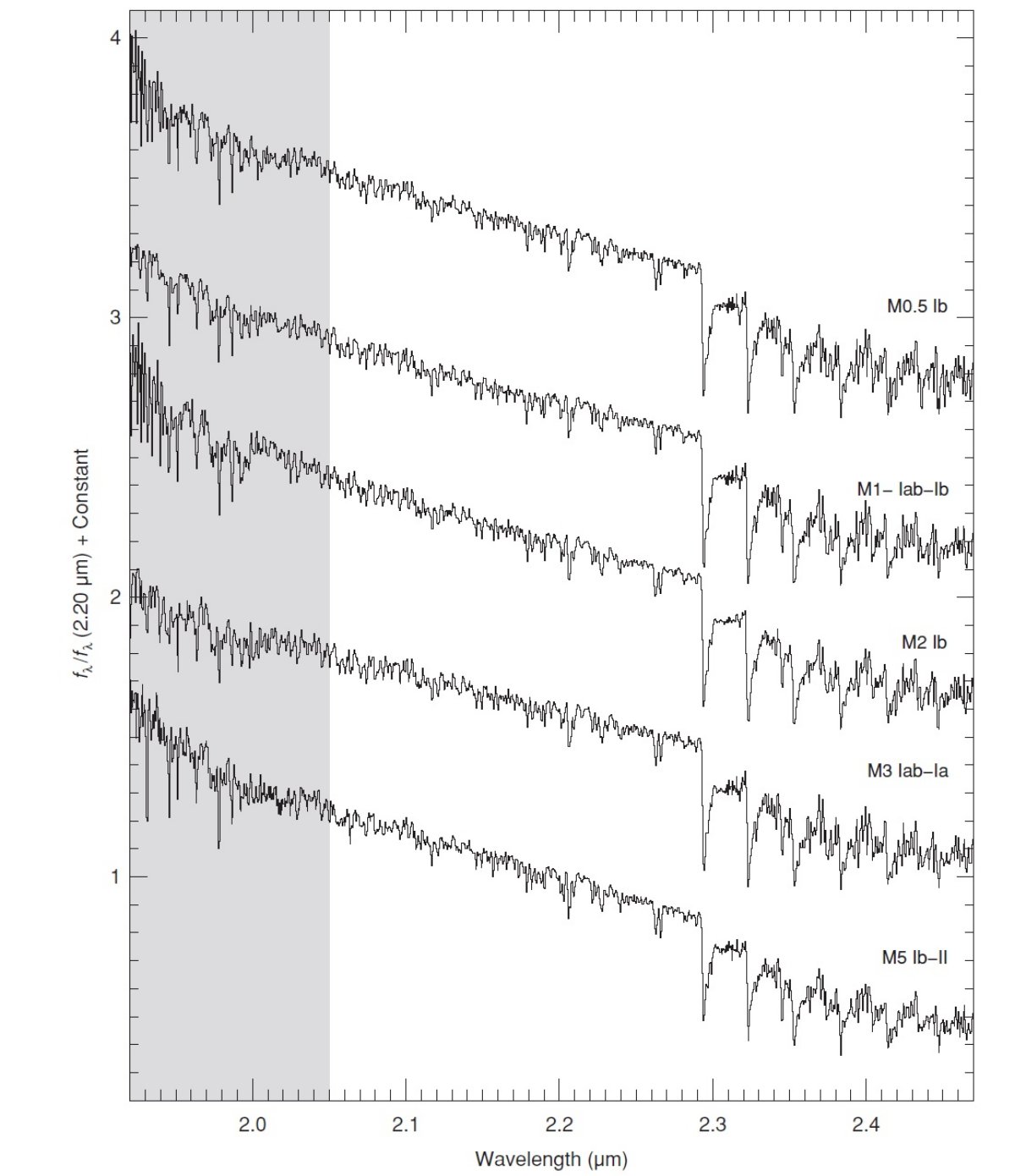

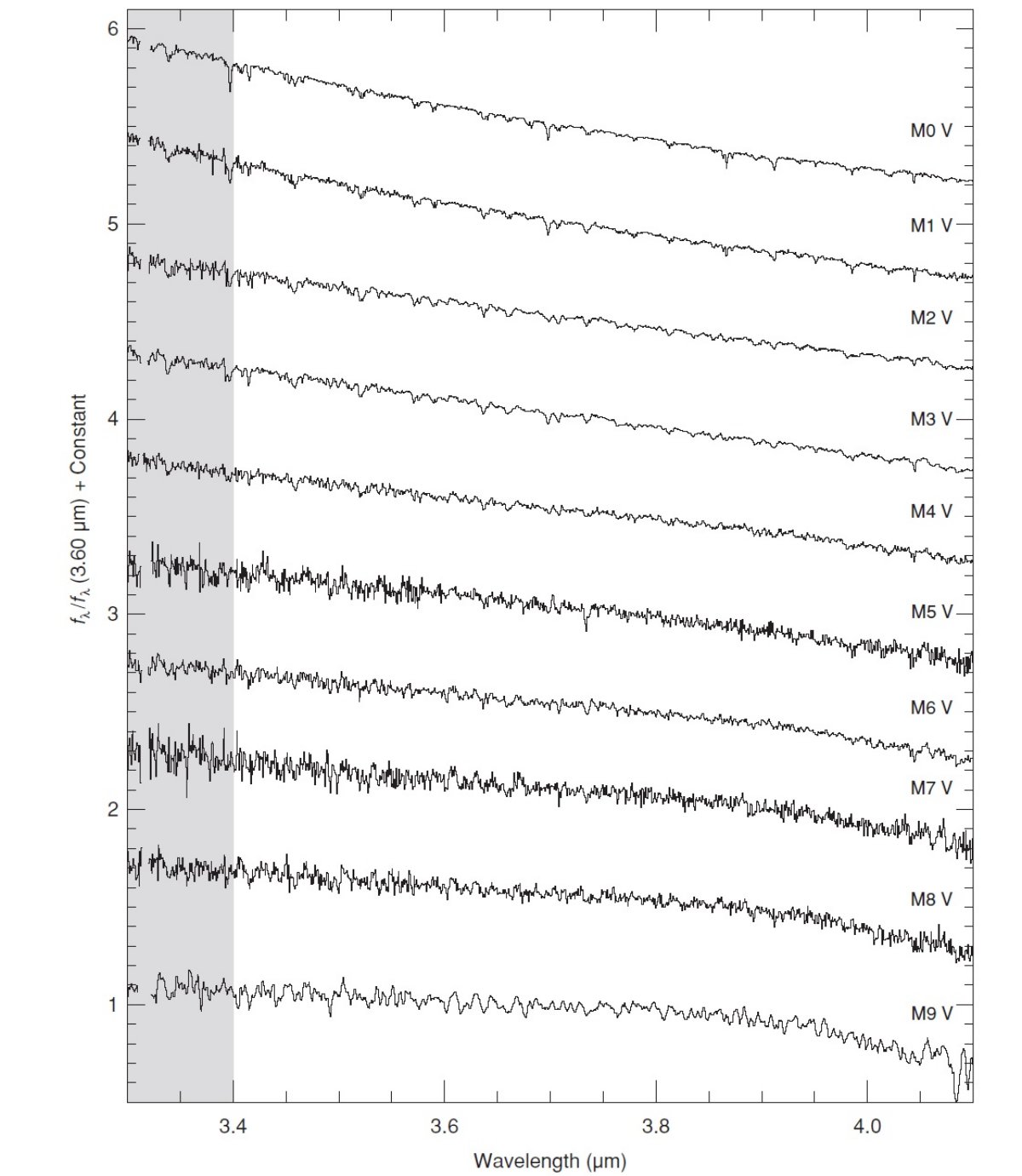

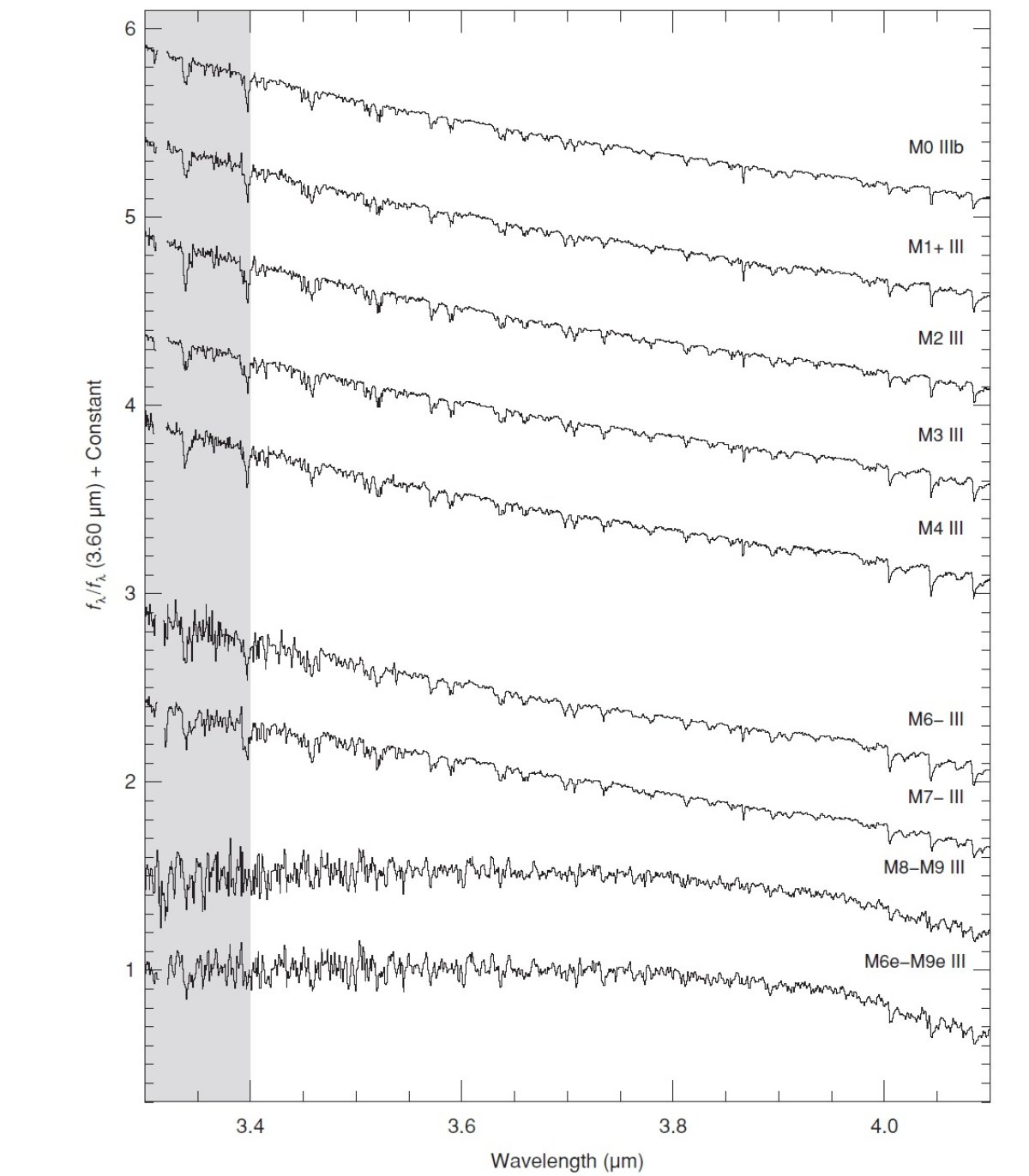

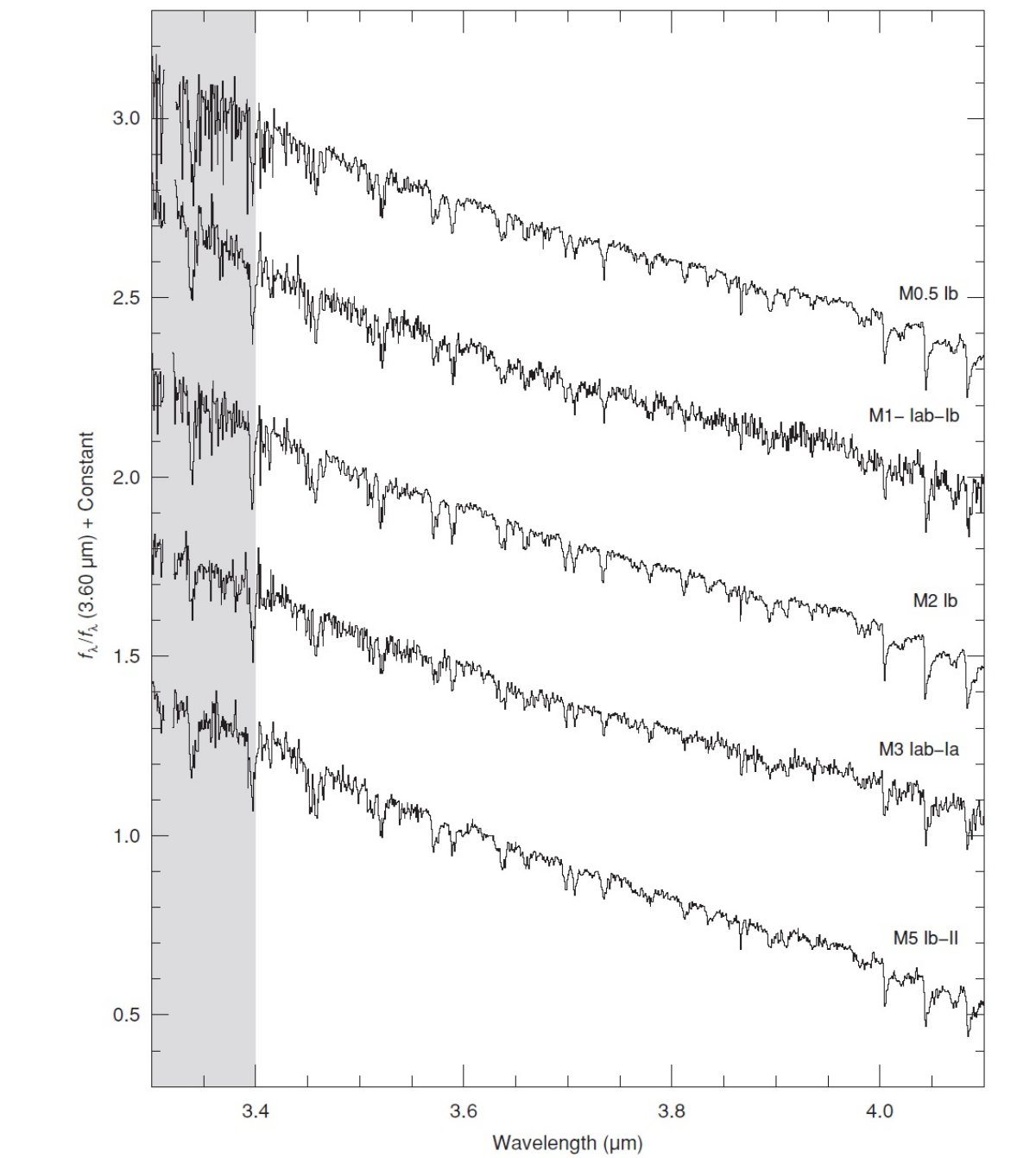

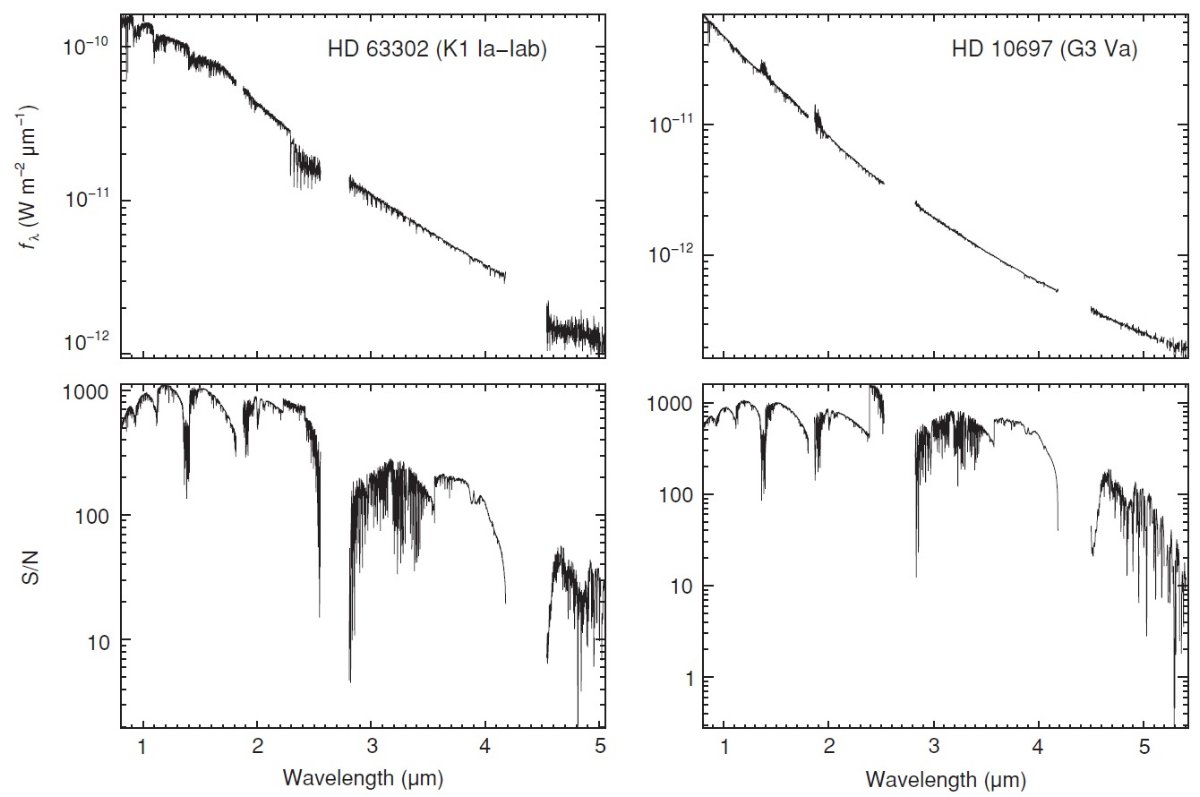

3.1.スペクトル全体スペクトル:図7−9図7−9に0.8 - 5 μm の矮星、巨星、超巨星スペクトルを示した。スペクトルの細かい 特徴を一度に見るのは無理なので、ここでは λFλ 対 log λ をプロットした。 近赤外スペクトル分類 MK 分類は可視スペクトルに基づいており、近赤外スペクトルの特徴の変化が それに従う理由はない。近赤外スペクトルの分類は Kleinmann, Hall 1986 に 始まり、K-バンドの Na I, Ca I, Br γ, CO, H2O 吸収線が 調べられた。それに続いて、 EW 指数を用いた研究が、Origlia et al 1993, Dallier et al 1996, Meyer et al 1998, Ramirez et al 1997, Forster Schreiber 2000, Gorlova et al 2003, Davies et al 2007, Ivanov et al 2004, Marmol-Queralto et al 2008 行われた。 MK 分類とのミスマッチ:図10、11 MK 分類とのミスマッチの例として、図10には K-巨星の 0.8 - 2.45 μm スペクトル系列を示す。CO 2.3 - 2.5 μm バンドが次第に深くなるはずが、二つの 星がそれから外れている。赤化補正をした図11では全体の傾きの系列の不一致は小さく なったが CO 強度の不一致は依然残っている。 |

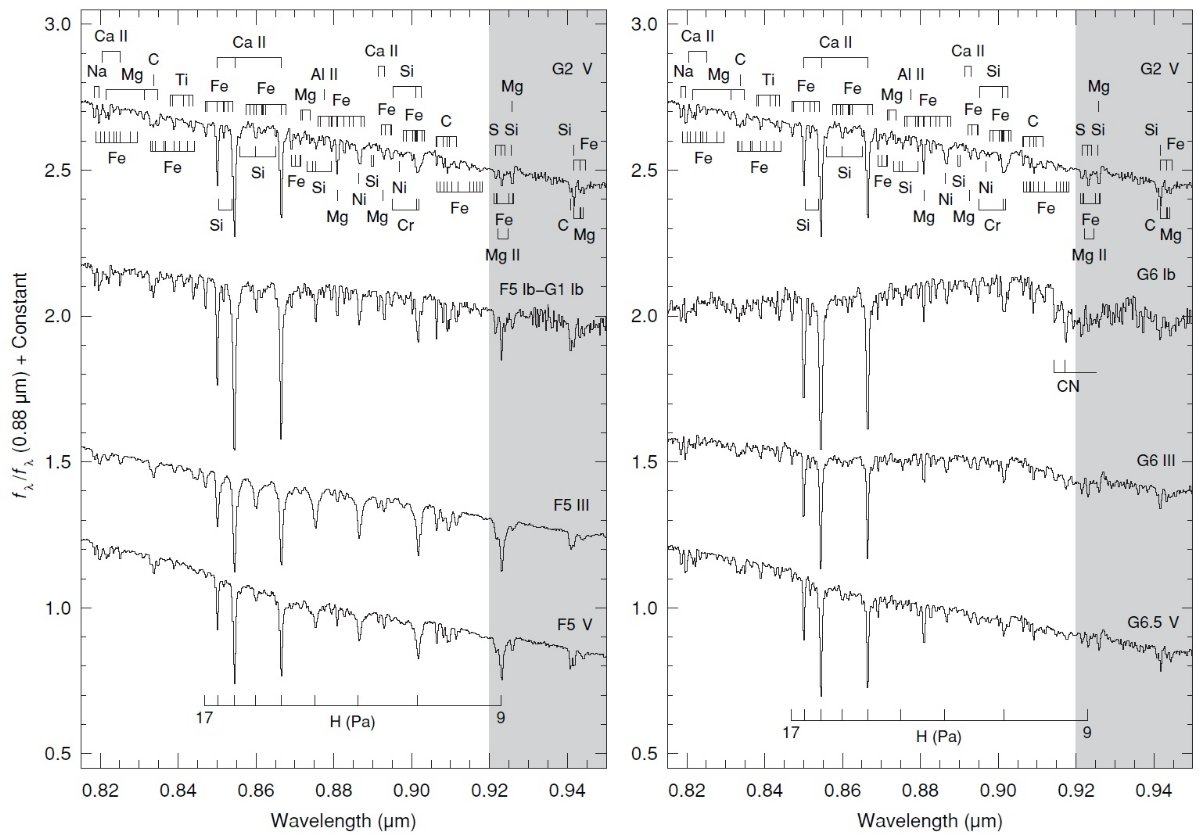

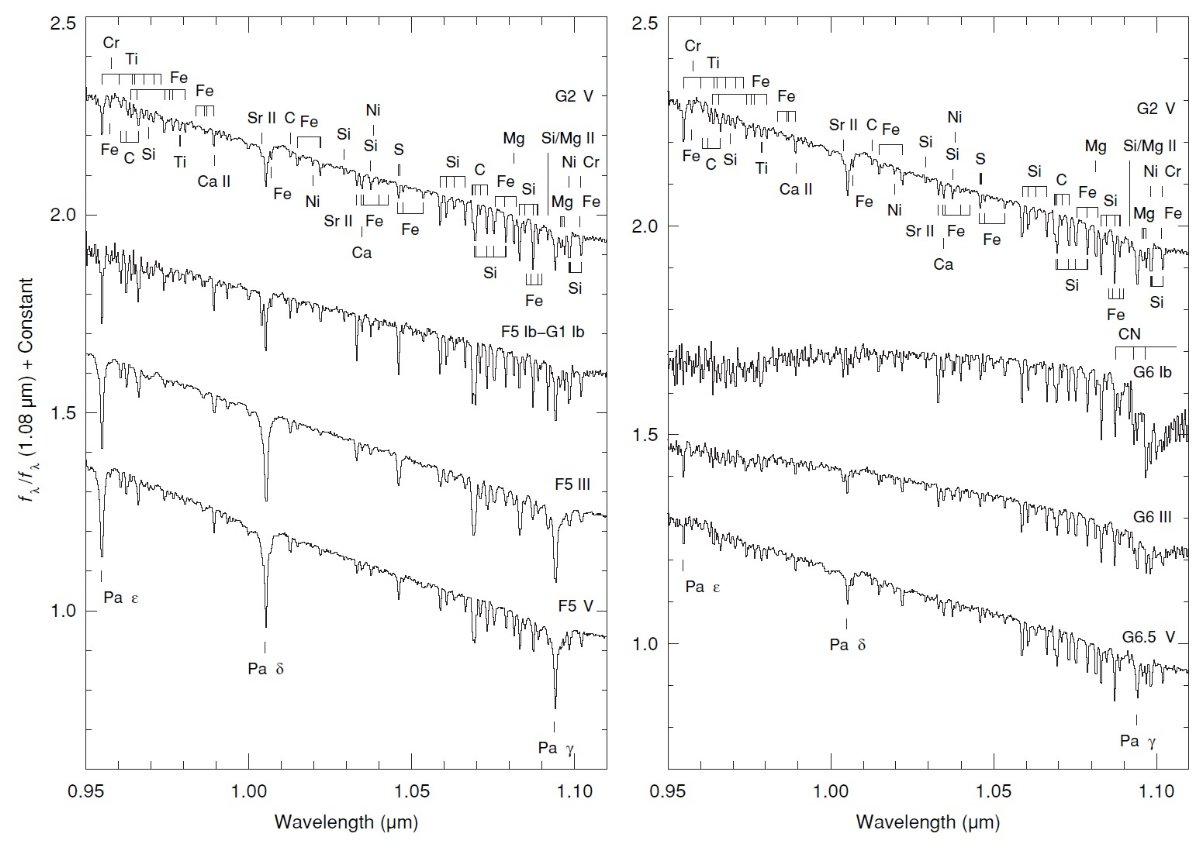

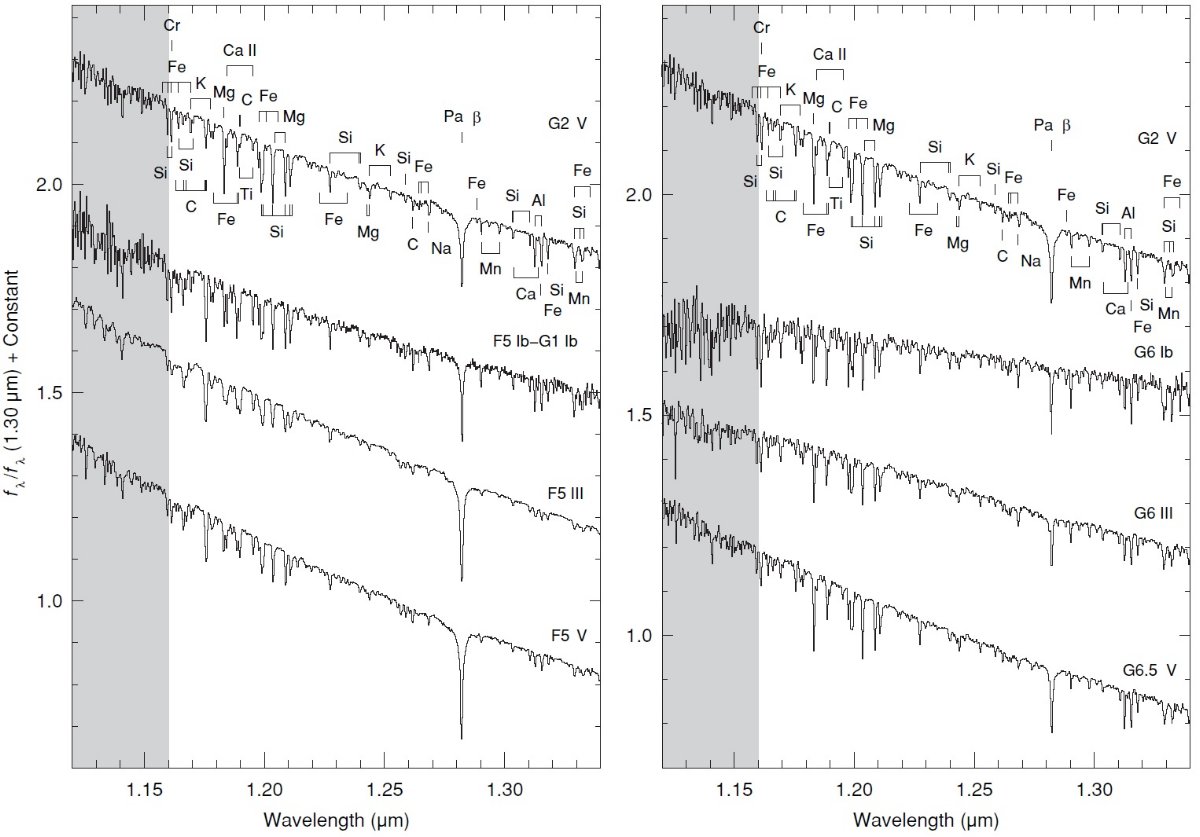

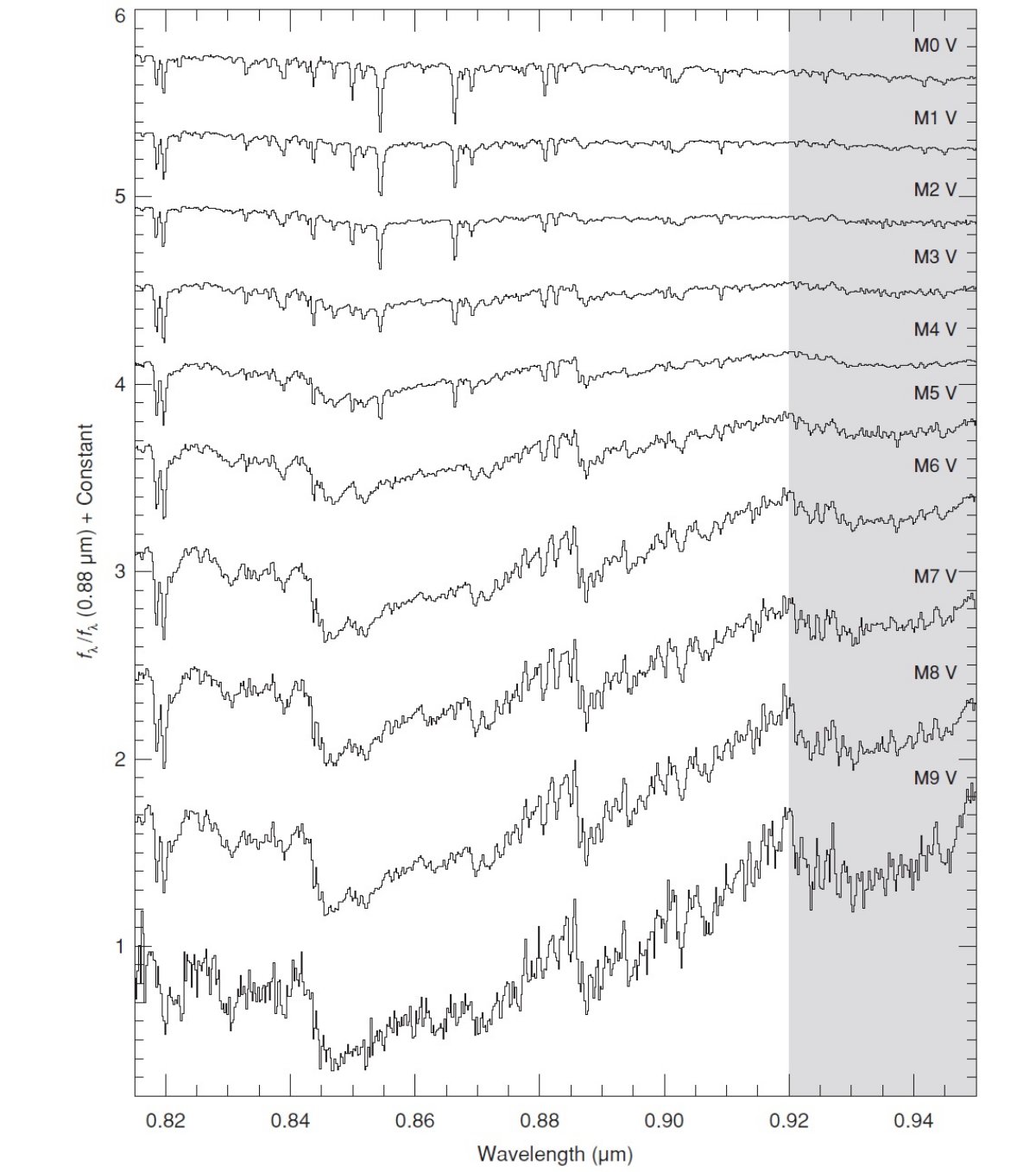

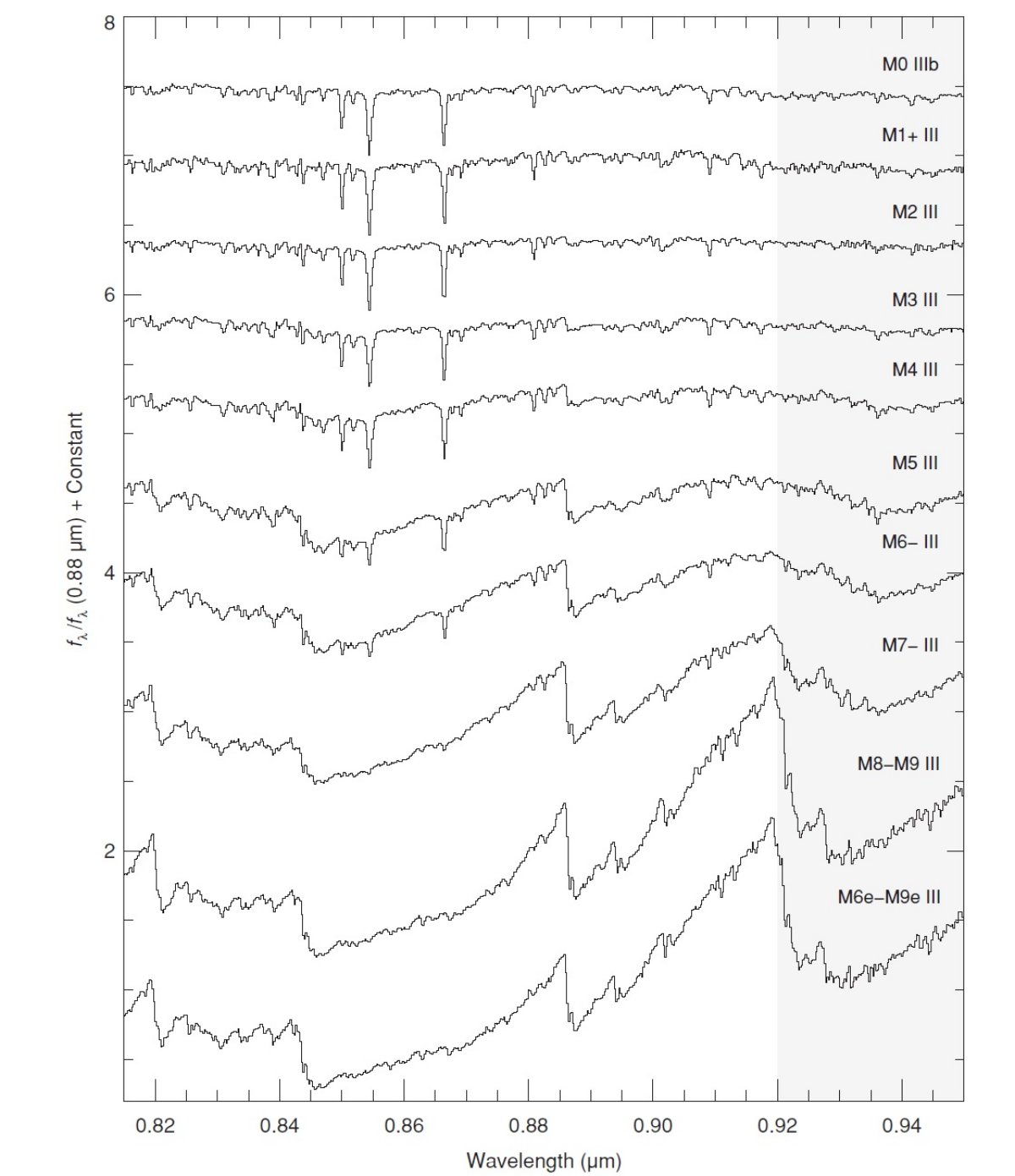

矮星スペクトル 図12−17 矮星系列のスペクトルを図12−17に示した。 F, G, K, M 型星の光度効果 図18−21 F, G, K, M 型星の光度効果を図18−21に示した。 F5 と G6 型星における光度効果:図22−27 F5 と G6 型星における光度効果は図22−27に示した K5 と M5 型星における光度効果:図28−33 K5 と M5 型星における光度効果は図28−33に示した。 M, S, C 型巨星: 図34 M, S, C 型巨星の 0.8 - 5 μm スペクトルを 図34に示す。 |

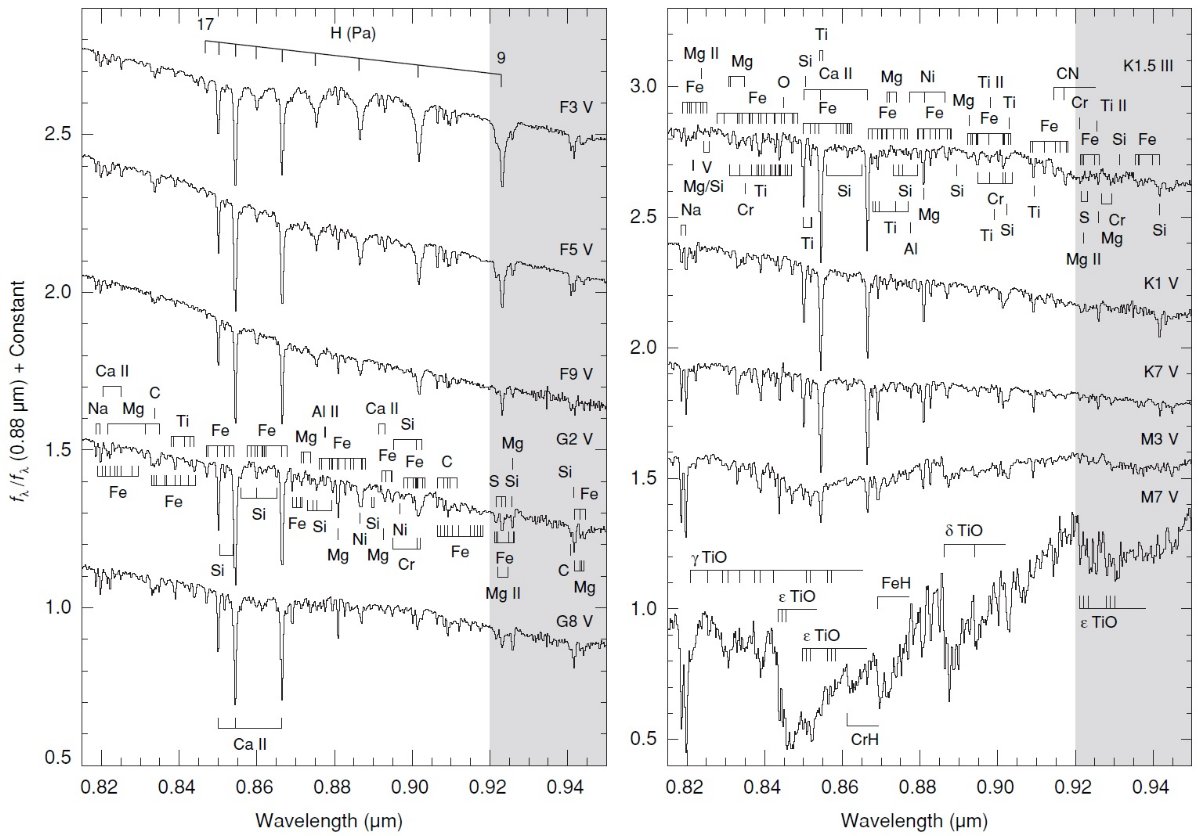

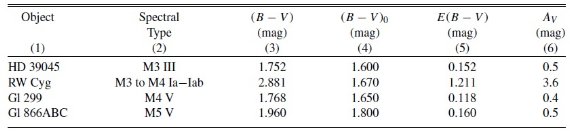

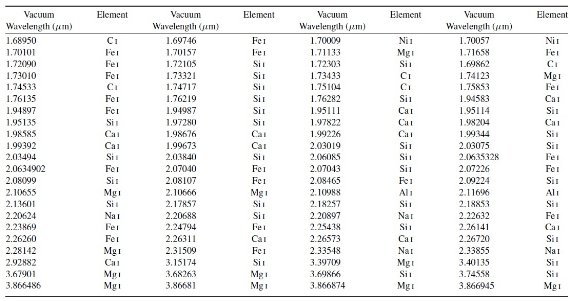

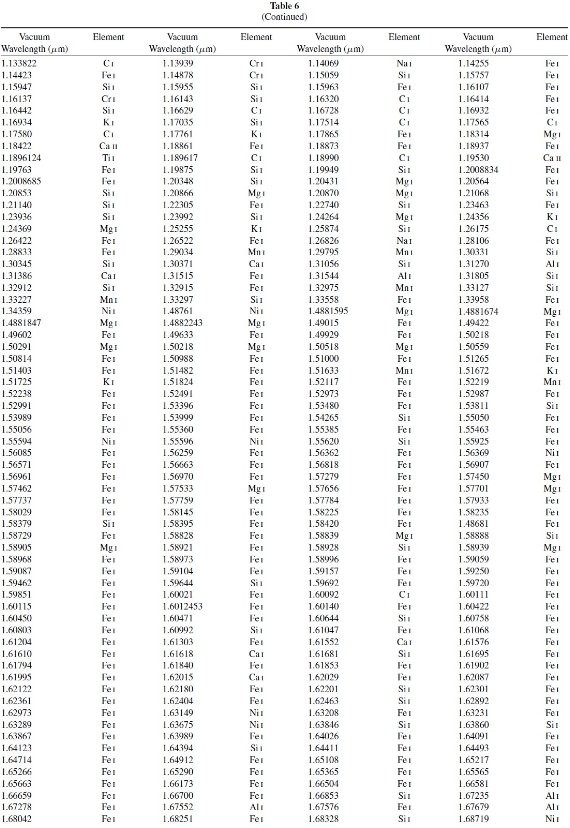

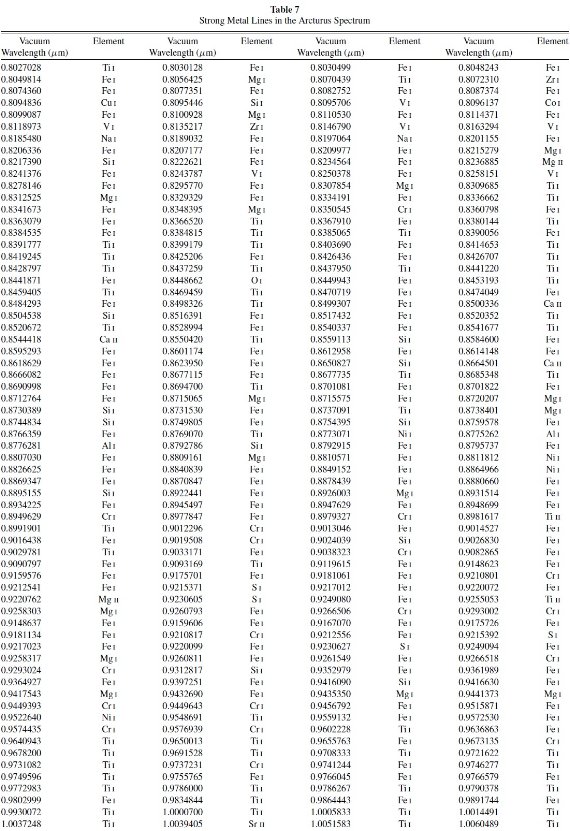

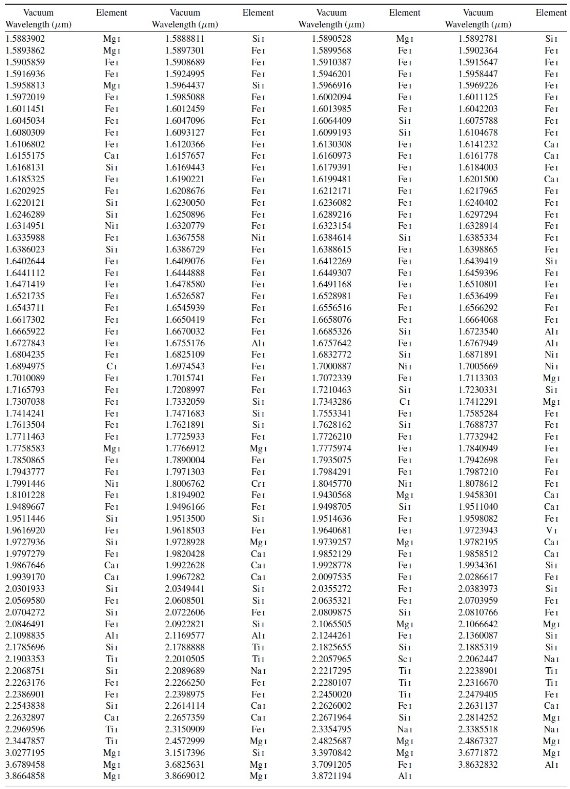

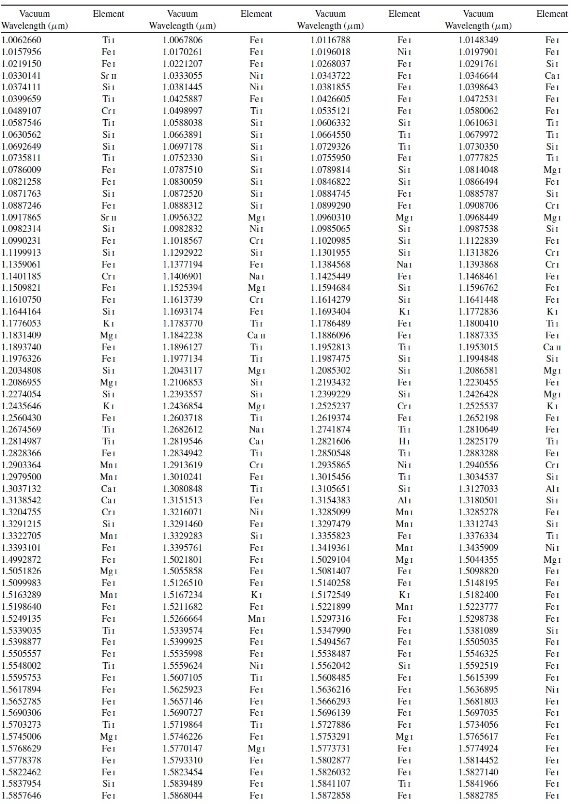

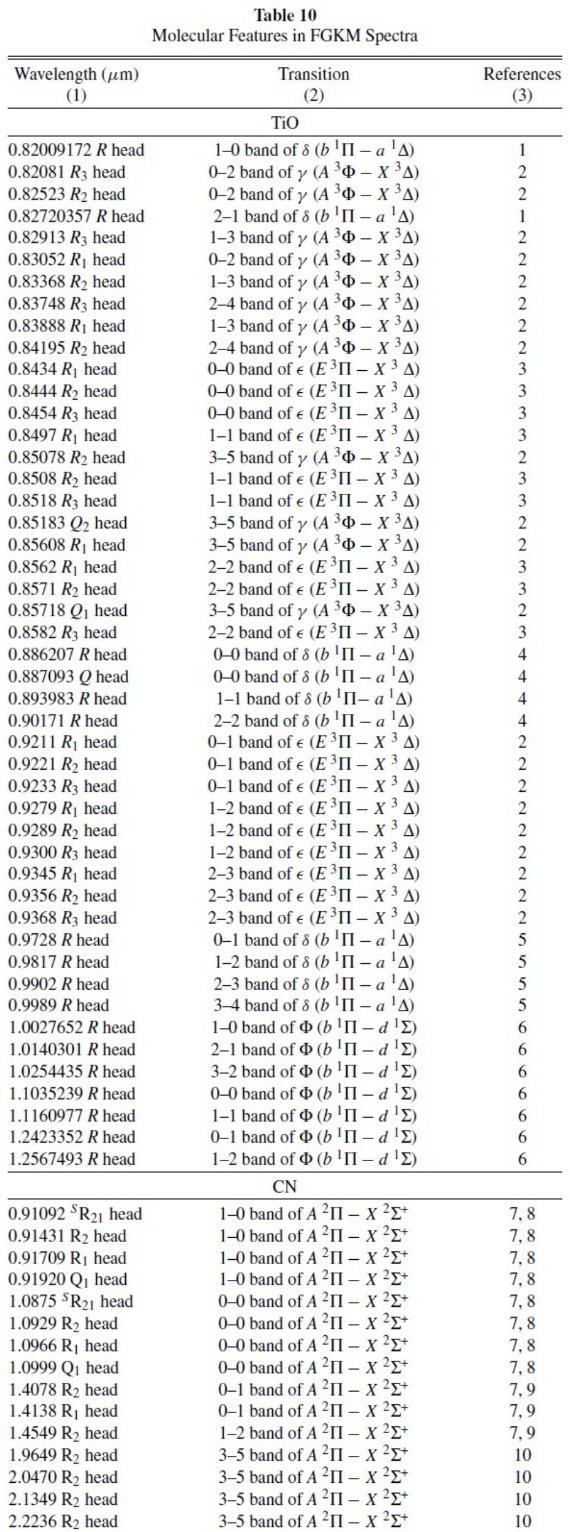

3.2.原子線の同定太陽とアークツルスの吸収線アトラスで深さが 0.8 以下のものを同定した。それらを表6、7 に示した。表9は等値巾データである。(最後に張り付けてある。)右の表8は等値巾の測定 波長域を記した。3.3.分子バンドの同定分子バンドの同定は Spinrad, Wing 1969, Brett 1990, 1989, Lancon, Wood 2000 にある。 表10のはバンドヘッドの波長を載せた。以下にそのいくつかについて述べる。 |

TiO ごちゃごちゃ書いてあるが全然理解できない。 VO VO バンドは M-星の 0.8 - 1.3 μ スペクトルに現れる。図8、13、29では 1.06 μm と 1.18 μm の 0-1 バンドしか検知できない。 ZrO M-型星、C-型星には Zr b3Π - a3Δ 0-0 バンドに 4 つのバンドヘッドが認められる。図 9、21、28、34 を見よ。 |

|

これらの変化は 図7−34にプロットされている。変化の研究は

J バンドで Joyce et al 1998, Wallace et al 2000, H バンドで

Meyer et al 1998, K バンドで Kleinmann, Hall 1986, Wallace, Hinkle

1998, K バンドで Vandenbussche et al 2002, Wallace, Hinkle 2002,

1.4 - 2.5 μm で Lancon, Rocca-Volmerange 1992, 明るい低温度星

の 0.5 - 2.5 μm を Lancon, Wood 2000, Loidt et al 2001, 炭素星を

Aoki et al 1998 が調べた。

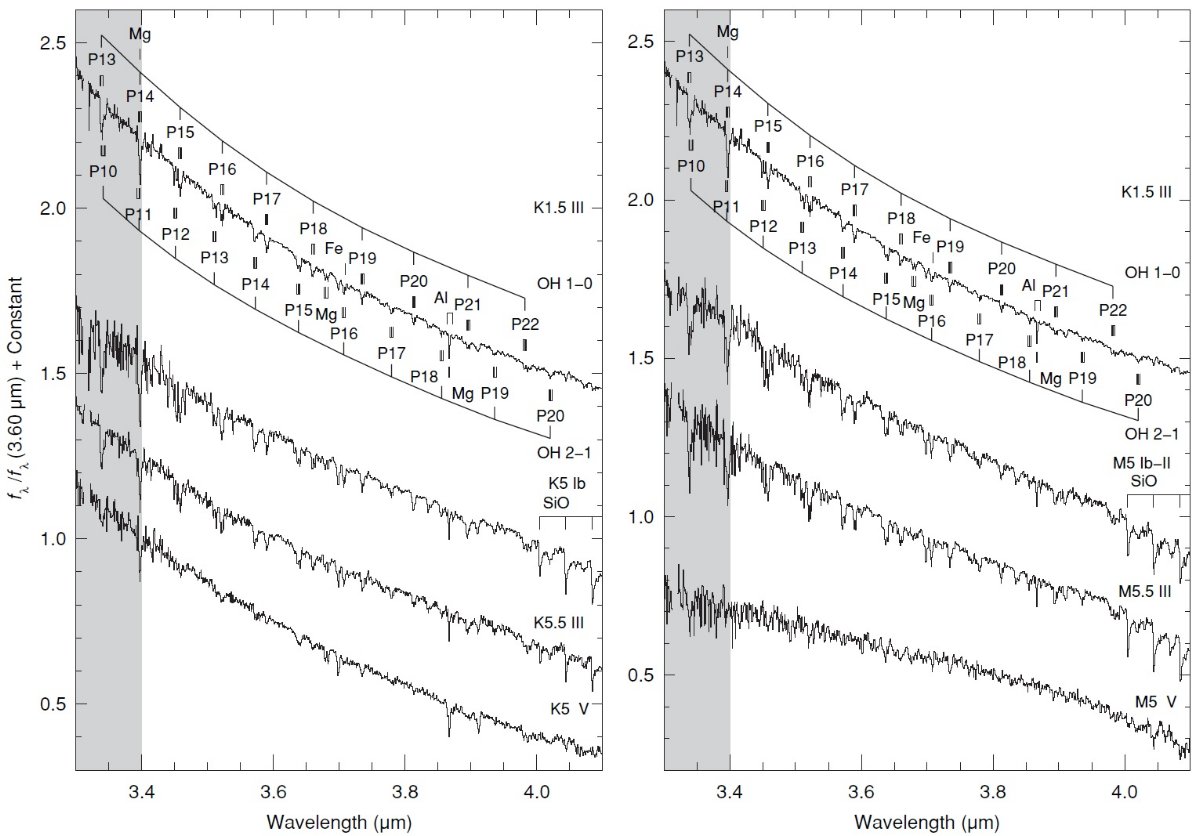

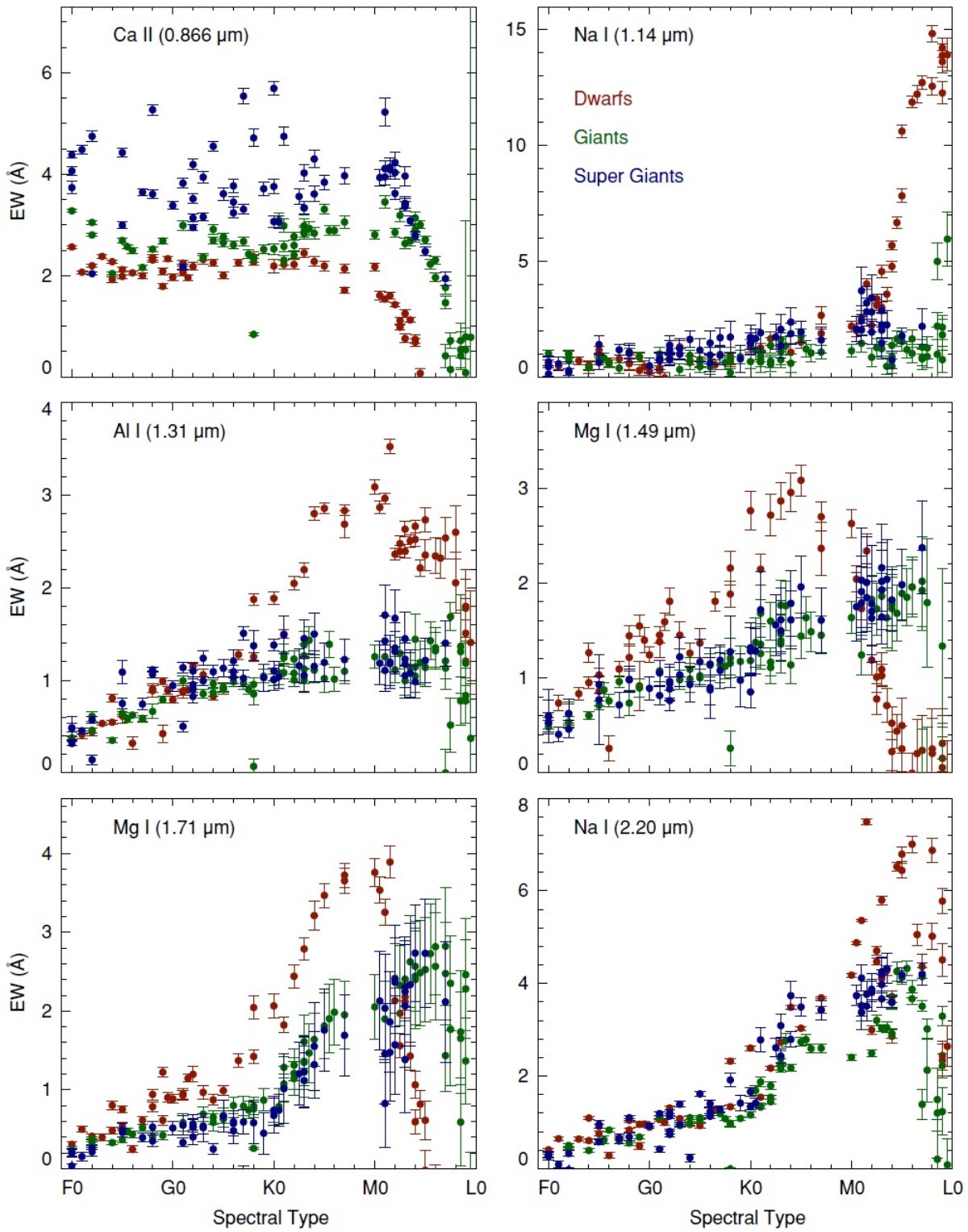

F 型星 F 型星の代表的スペクトルは図 7-9, 12-18, 22-27 にある。近赤外は H I Paschen, Bracket, Pfund, Humphreys ラインに占められている。Bracket 系列は超巨星から矮星へと滑らかに強度を落としていくので、光度の良い 指標になる。図 15, 18, 25 を見よ。Pfund 系列 (限界波長 2.33 μm) は早期 F-型超巨星(図9)で強い。H I 吸収線の間には金属線、 Si I 1.6 - 1.09 μm, 1.16 - 1.21 μm (図23,24) が見える。最も強い吸収線は Ca II 三重線 0.86 μm (図22) である。分子線としては CN 1.09 μm が晩期 F で 見える。 G 型星 G 型星の代表例は、図 7-9, 12-17, 19, 22-27 に示した。H I 吸収線は晩期 G 型 にかけて著しく弱くなる。一方、中性金属線は F 形より強くなる。 最強は H バンドにある Mg I 1.50, 1.58, 1.71 μm である。図25参照。 しかし金属線で最も強いのは Ca II 三重線である。晩期 G 型になるにつれ CO, CN が強まっていく。この二つはよい光度指標である。図26に見るように、CO 第1倍振動 2.29 - 2.50 μm は超巨星で最も強く、矮星に向かい弱くなる。図23は、中間、晩期 G 型で CN 1.09 μm 光度低下と共に弱まっていく様子を示す。 K 型星 K 型星の代表例は、図 7-9, 12-17, 20, 28-33 に示した。H I 吸収線は 著しく弱くなり、晩期 K 型ではほとんど見えない。中性金属線は K, M 型 星で最強になる。Al I 1.31 μm, Mg I 1.50, 1.53 μm, Al I 1.67 μm, Mg I 1.71 μm は K-、早期 M-矮星で特に強い。図14、15を見よ。晩期に 向かうにつれ電離金属線は弱くなる。Ca II 三重線 0.86 μm の例が図 7 - 9 に見える。温度低下に連れ、分子線は強まっていく。 |

H- 吸収強度

極小 1.6 μm に伴う H バンドの幅広のコブは早期 K 型星で初めて現れ、

図8に見るように温度低下と共に強まる。この特徴は Woolf et al 1964 の

バルーン観測で発見された。 図31の K 型星 H バンドスペクトルには CO 第2倍音が見える。図8,9 には CN 1.40 μ バンドヘッド、図33には OH 1-0, 2-1 遷移、 SiO 第1倍音 4.00 - 4.18 μm が L バンドに見える。G 型でも見えた CO 第1倍音、CN 0.91, 0.94 μm は K 型でも見える。K 型星の分子吸収 強度、特に CO, CN, SiO 吸収は特に表面重力に鋭敏で、超巨星から矮星へと 弱くなっていく。他の光度指標としては、図31に示すように Mg I 1.49, 1.71 μm がある。これらの吸収線は矮星では著しく強い。図35を見よ。 M 型星 M 型星の代表例は、図 7-9, 12-17, 21, 28-33 に示した。M 型星では 分子吸収線が支配的となる。 図 9 H バンドスペクトルには CO 第2倍音が、K バンドには 2.3 μm バンドヘッドが見える。 図 33, 112 には OH バンドヘッド 3.4 μm、SiO 第1倍音 4.00 - 4.18 μm が L バンドに見え、早期 M 型超巨星で最強となる。表10を見よ。 中間 M-超巨星から晩期 M-超巨星に向かって、TiO (0.82 μm からいくつかの バンドヘッドが始まる。)、ZrO (バンドヘッド 0.93 μm) が強まる。 同様の傾向は M-巨星にも見られるが M6 III からは 水の強い吸収が 1.4, 1.9, 2.7 μm で伴う。図 8, 36 を見よ。晩期 M 巨星(TPAGB)では ZrO の代わりに VO 1.03, 1.17 μm バンドヘッド、が置き換わる。 H バンドのコブは中間 M 巨星と超巨星で最大になる。 M 矮星スペクトルは沢山の FeH 吸収線が見える(図 15) M 型星で最も 良い光度指標は図 29 に見える 0.99 μm FeH バンドヘッド、 CO 第1倍音、第2倍音バンドヘッド(超巨星と巨星で強い)、それに SiO 4 μm 第1倍音バンドである。 中性金属線の大部分は晩期 M 型では弱くなる。例外はアルカリ金属線で Na I 0.82, 1.14, 2.20 μm, K I 1.17, 1.25 μm 二重線 (図 28, 30, 32) がある。これらの吸収線は中間から晩期 M 型矮星で強く、対応する巨星、超巨星 で弱い。したがって、光度クラスの判定に役立つ。Ca II 3重線 0.86 μm は M 型ではかなり弱くなり、早期 M では TiO と重なり、 中間から晩期 M 型では 消滅する。 である。 |

|

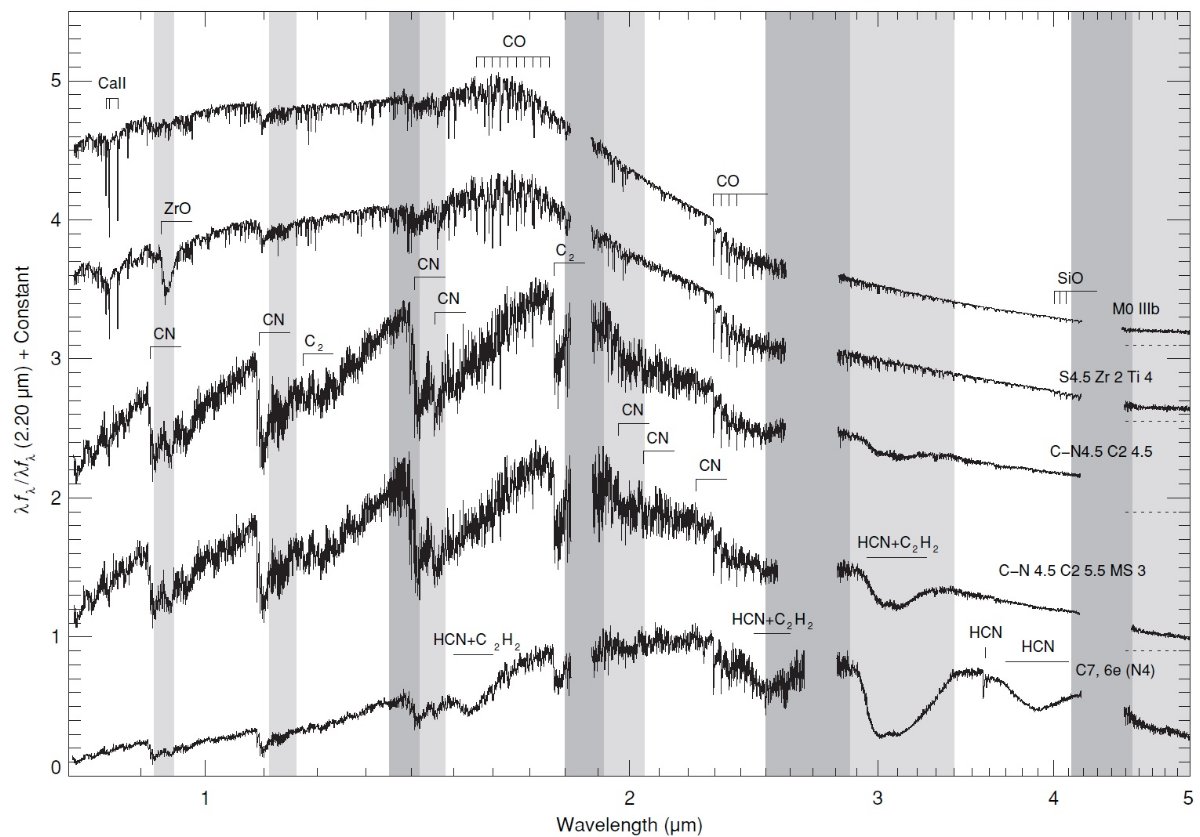

サンプル 我々のサンプルには 1 つの MS 星, 4 つの S 星, 5 つの C-N 星, 1 つの C-R 星, 2 つの C-J 星 が含まれている。表2参照。 炭素星の新しい分類 炭素星スペクトル可視域では吸収帯の影響で連続光ははっきりしない。このため、 通常の原子吸収線を使ってスペクトルを、有効温度、光度、組成の3次元分類する ことは困難である。 Keenan 1993, Barnbaum et al 1996 の MK 分類 その困難にも拘らず、Keenan 1993, Barnbaum et al 1996 は MK 分類を与えた。そのシステムでは、 C-Rx, C-Jx, C-Nx, C-Lx, C-Hx という 記法が使われる。x が大きくなると有効温度は低くなる。スペクトル型は異なる 恒星種族に対応するのかも知れないが、それは純粋にスペクトルの特長にのみ 基づいている。進化段階の用語で言えば、 C-R, C-J, C-N, C-L, C-H は巨星、 赤色巨星、 TPAGB 星、PAGB 星、質量輸送連星を特性づけている。 |

S 型星の分類 S 型星の分類は Keenan, McNeil 1976 により発展され、 Ake 1979 により再訂された。Sx の x が大きくなると有効温度が低いことを表す。 スペクトルの特徴 図34は 同じ有効温度の M, S, C-N 巨星を示す。M0 IIIb 星は、強い CO 吸収、 Ca II 三重線、TiO 0.85 バンドヘッド、CN 1.1 μm バンドヘッド、 SiO 4 μm 吸収系列を示す。S 型星は ZrO 0.93 μm バンド以外では M 型 と似ている。二つの炭素星 C2 4.5 と C2 5.5 は炭素量の増加の効果を示す。 強い CN バンドが 1.1, 1.4 μm に見え、 C2 が 1.2, 1.75 μm, C2H2 と HCN 帯が 3.1 μm に見える。 非常に低温の炭素星 R Lep C7,6e(N4) ではさらに、C2H2 と HCN による吸収が 1.65, 2.5 μm に、v1 + v2 バンドが 3.56 μm に現れる。 |

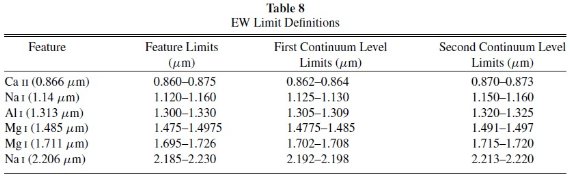

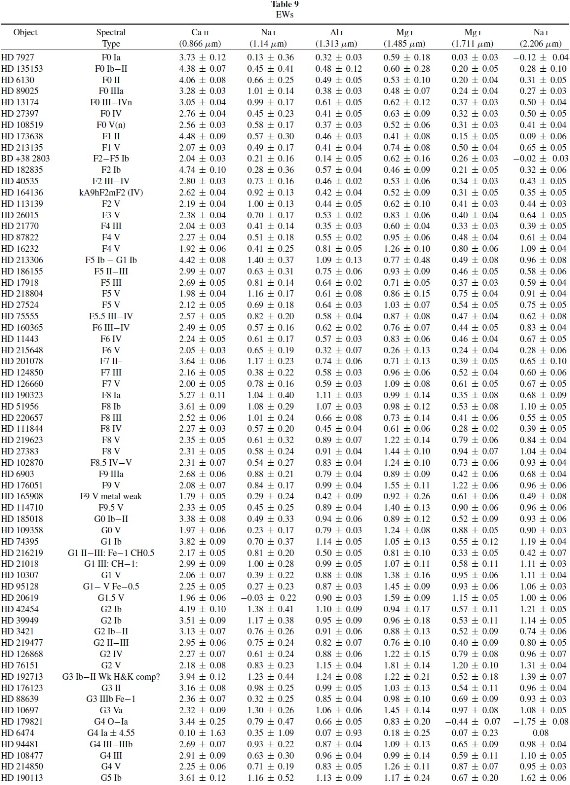

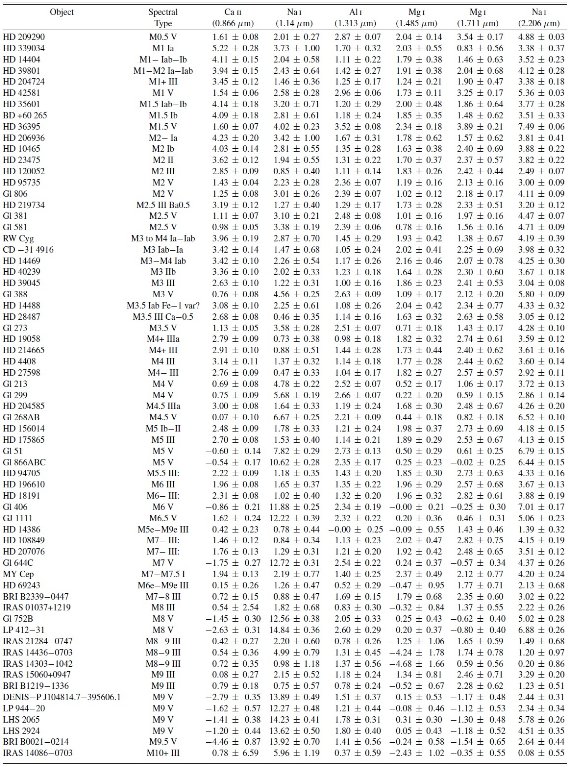

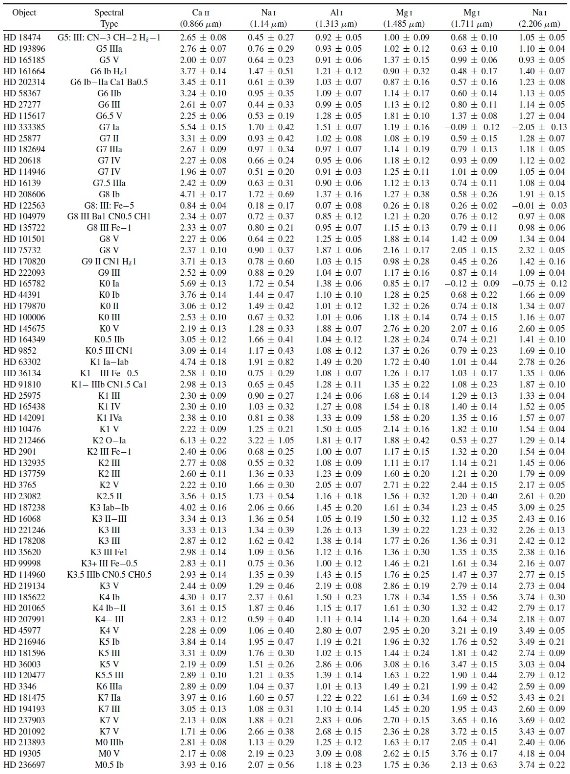

4.1.等値巾表8には等値巾測定に用いた波長域が載せてある。測定値は表9で、最後に置いた。 図35が示すように、Ca II 等値巾は早期 F から早期 M の間で光度クラスのよい指標である。 矮星の Ca II EW の分布巾は極めて小さい。 Na I 2.20 μm は、早期 F と中間 M の間で単調に増加するので スペクトルの細分に有効であるが少し粗い。一方、 Na I 1.14 μm 二重線は晩期型星の サブタイプの分類に有益である。他にも多数の特徴があるので、ぶんけんを参考にせよ。 |

表8.等値巾の測定範囲 |

|

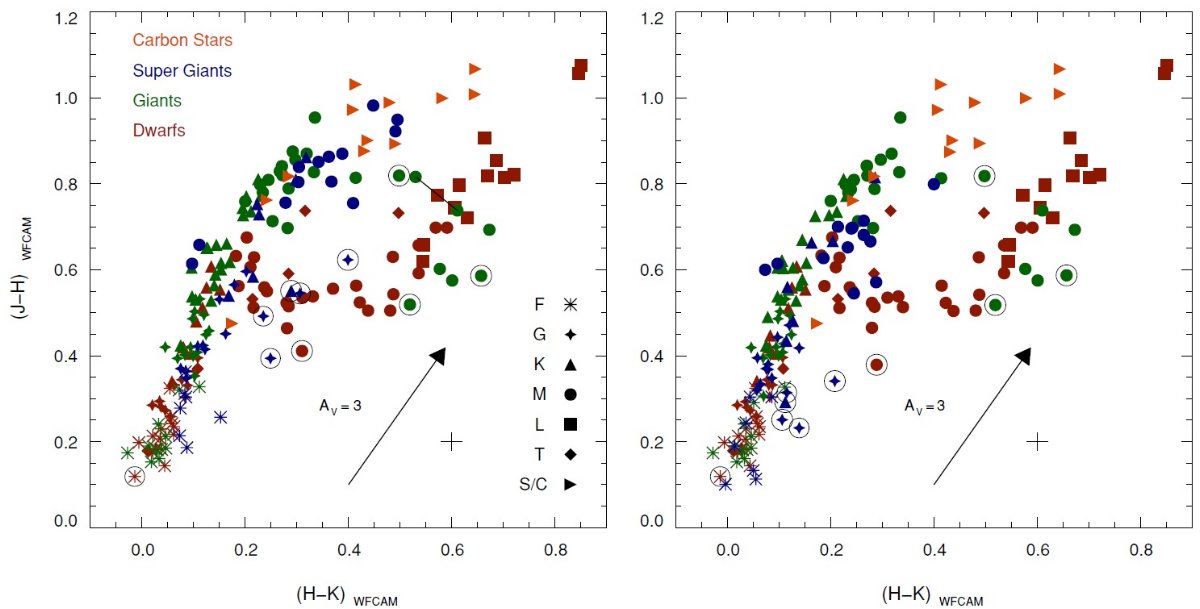

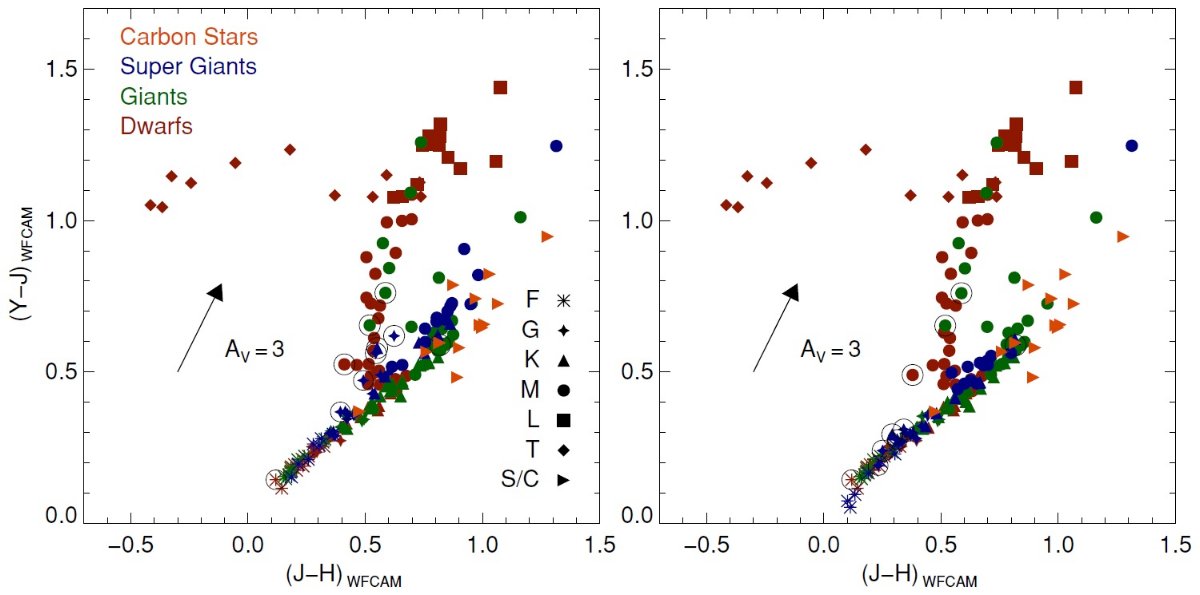

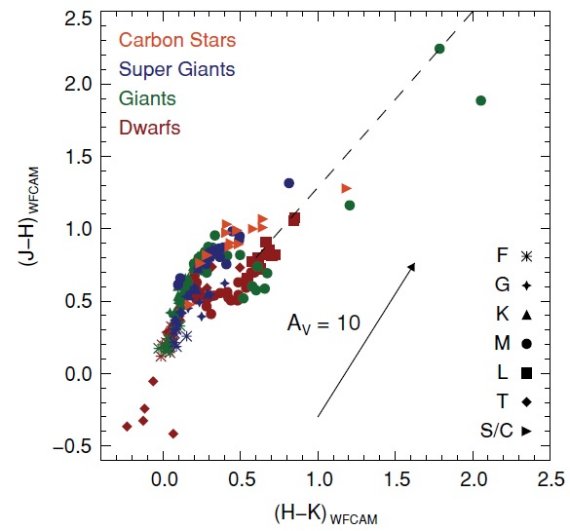

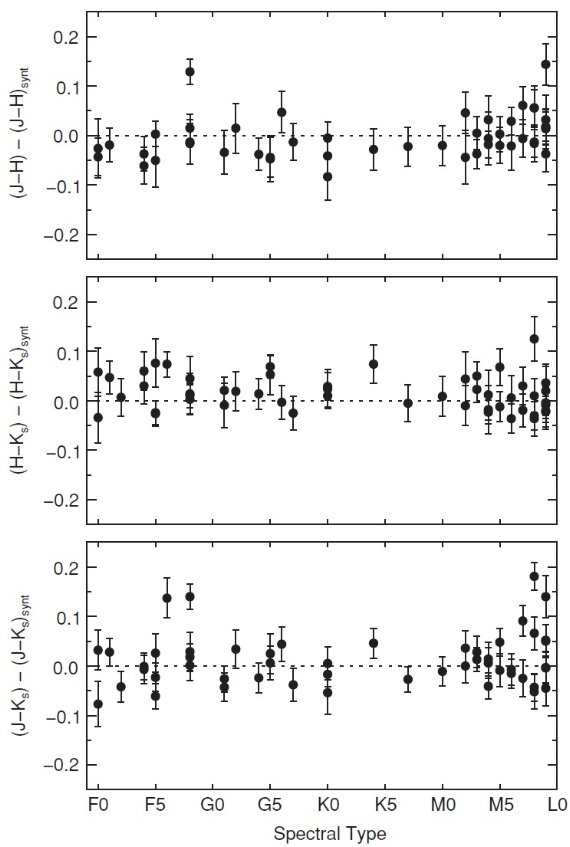

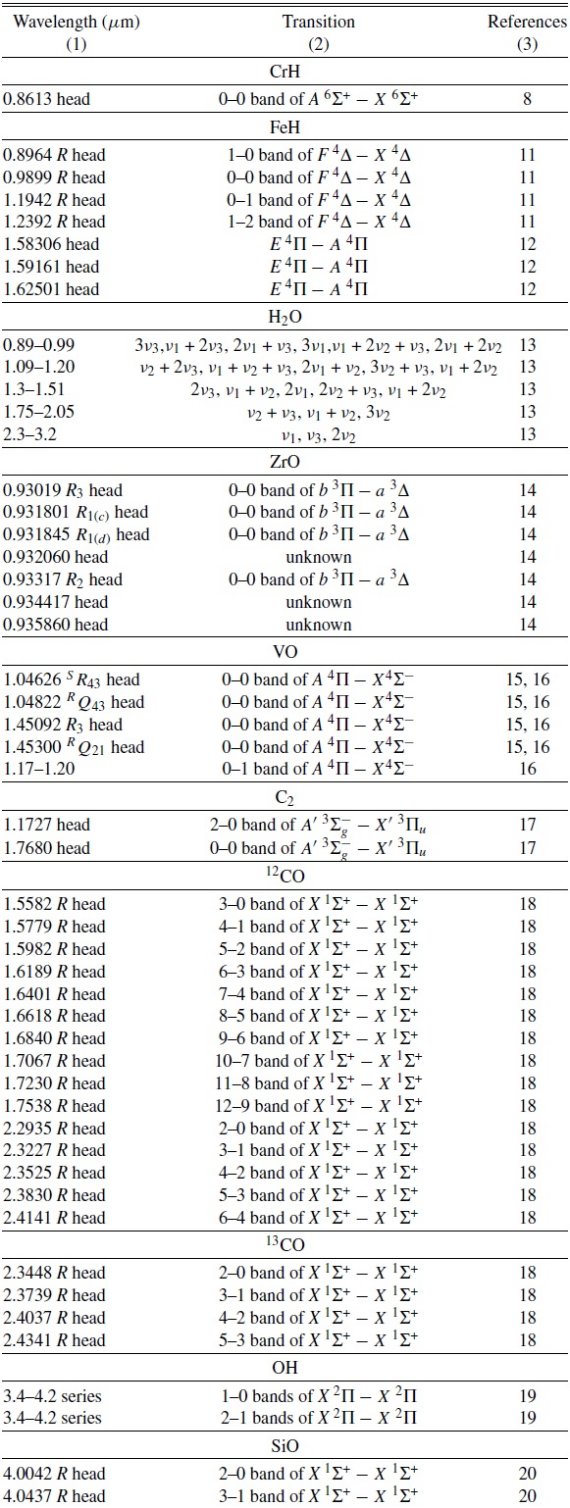

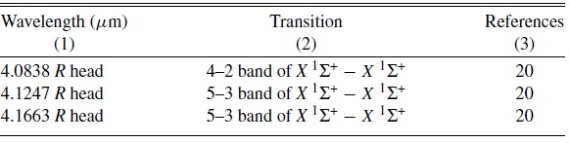

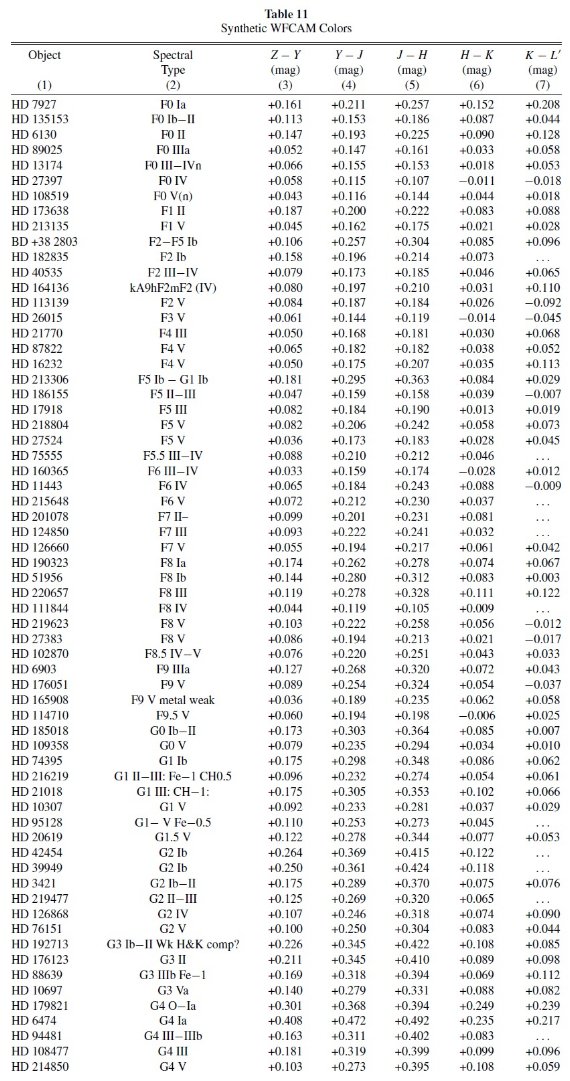

二色図 図 37, 38 に (J-H) - (H-K) 図を、図 39 には M 型星のスペクトルの振る舞いを示す。 図 40 には (Y-J) - (J-H) 図を示す。ただし、非常に赤い二つの OH/IR 星は抜かす。 JHK 二色図の M 矮星の分岐 JHK 二色図の大きな特徴は M0 V で生じる M 矮星の分岐である。そこまではスペクトルが 晩期になると共に赤くなってきた J-H カラーがその先で青くなる。J, H バンドでの支配的な オパシティ源である H- は 1.6 μm で極小となる。このため、 J と H バンドは 大気の異なる層、異なる温度、を見ている。したがって、J-H が向きを変えることは、M 型矮星 の高圧力大気中で H が H2 に変わっていき、断熱温度勾配が変化することが原因 である。H2O 吸収が H-, K- バンドフラックスを抑え始めると J-H は青くなっていく。 しかし、さらに晩期 M 矮星になると、プランク関数のピークが NIR にシフトしてきて再び 赤くなっていく。 晩期型 M 巨星 (J-H) の逆戻り 図 37 で晩期型 M 巨星(Lb, SRb, ミラ型)の J-H は H-K の増加に伴い減少する。 図39には J-H のその減少に沿ってのスペクトル変化を示した。M6 III より晩期では 1.4 μm と 1.9 μm の強い水の吸収が H, K バンドのフラックスを J バンドに比べ 低下させる。その結果、M 型巨星の (J-H) - (H-K) 経路は頭打ちになって右下 方向に向きを変えるのである。Bessell et al 1989, 1996 のミラ型星のモデルは観測される J-H の逆戻りを再現した。そのモデルでは、脈動が広がった大気を作り出し、周期的に外に 向かって走るショック波の背後の濃い ≤ 1000 K の層で水が形成される。 TPAGB 星のマスロス系列 TPAGB 星のマスロス系列は (H-Ks, J-H) = (0.6, 0.8) のダストシェルの薄いミラ型星から (H-Ks, J-H) = (2, 2) の OH/IR 星へと伸びて行く。この系列は Lewis 2006 の TPAGB マスロス系列のモデルと一致している。図38を見よ。 (J-H, Y-J) 2色図 図40には (J-H, Y-J) 2色図を示した。Y バンドの導入で T 矮星の同定に非常に 役立つことが判る。UKIDSS は YJH 測光を行い T 矮星サーベイを行っている。 |

図38.図37と同じだが、全ての星をプロットした。追加した星は非常に赤い ミラ、OH/IR 星と青い T 矮星である。ミラと OH/IR 星のカラーは直線軌跡に 並び、それは星周ダストシェルモデルから予想される通りである。 |

|

超巨星 212 サンプル天体中 (J-H, H-K) 上での位置がおかしな星が 10 個あった。その内 5 個は超巨星で、輝線を持ち、星間吸収では説明できない赤さを示す。これらの星は おそらく PAGB 星である。3 個は輝線を示すミラ型星である。残りの二つの 内、一つは M 型準矮星が M 矮星に誤分類されたものである。もう一つは F 矮星で弱い輝線を示す。図37では以上の異常天体は丸で囲った。 HD 26015 F3 V 2.22 μm までスペクトルは正常であるが、より長波長側で弱い輝線が現れる。 それらは、 Ca II 二重線 2.339 μm, Mg I 2.280 μm, Na I 2.339 μm, Mh I 3.867 μm である。連続光も普通の F3 V より少し青い。この星は変光星と されているが変光タイプは未定である。[Fe/H] = 0.2 HD 179821 G4 O-Ia Na I 二重線 2.205, 2.209 μm の強い輝線を示す。> 2.33 μm の Pfund 系列 吸収線は非常に強い。期待される K バンド CO 第1倍振動の吸収はない。NIR 超過が大 きい。SRd に分類されている。Spitzer 可視像は微かな星雲に囲まれた明るい星像を示した。 (Ueta et al 2000)Kipper のレビューではこの星の観測は中間質量 PAGB 星という解釈と合う。 大質量 post-supergiant という説もある。 HD 6474 G4 Ia 連続光成分は普通より赤い。 JHK は赤外超過を示す。Si I 3.745 μm は輝線である。 K バンドスペクトルはベイリングを受けている。SRd 変光。Zsoldos 1993 は UU Her 型変光星 とした。彼は NIR 超過は PAGB 期の星周ダストに起因するとした。 |

HD 333385 G7 Ia 遅い不規則変光星 L と分類。多数の金属輝線を示し、明らかに異常である。PAGB 星。 HD 165782 K0 Ia Na I 二重線輝線 2.205, 2.209 μm。 CO 第1倍振動鋭い。JHK 超過。 PAGB. HD 212466 K2 O-Ia マスロス。NIR 超過。 Gl 299 M4 V M 準矮星? HD 14386 M5e-M9e III (ミラ) 輝線はショック? BRI B2339-0447 M7-8 III Paγ, Paβ Paδ 輝線 IRAS 1403-1042 M8-9 III 輝線と TiO バンド |

|

|

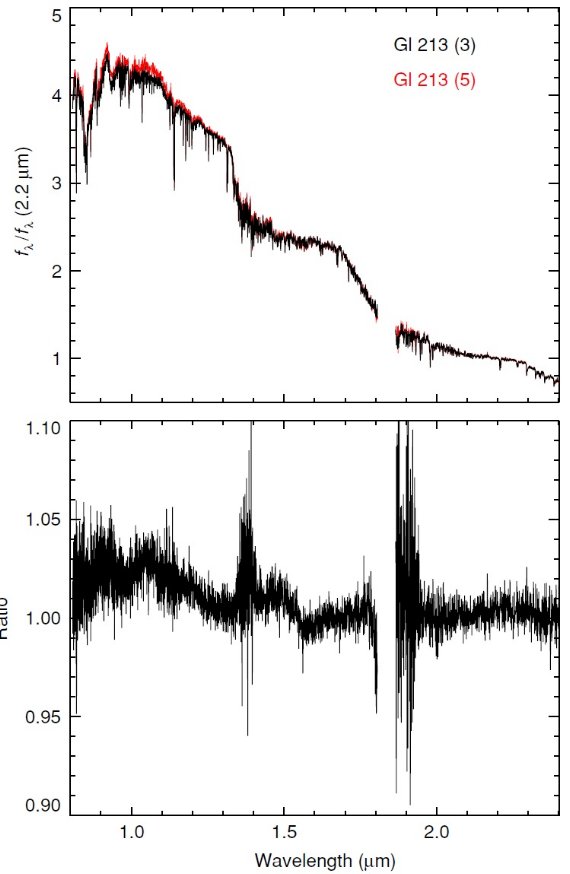

図4.(上)Gl 213 の連続10スペクトルの 黒=第3回目、赤=題5回目。 この二つは,J-Ks = 0.015 に対応する最も大きな勾配差を生じた。 (下)勾配差が 0.8 - 2.4 μm では小さいことを示すフラックス比。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|