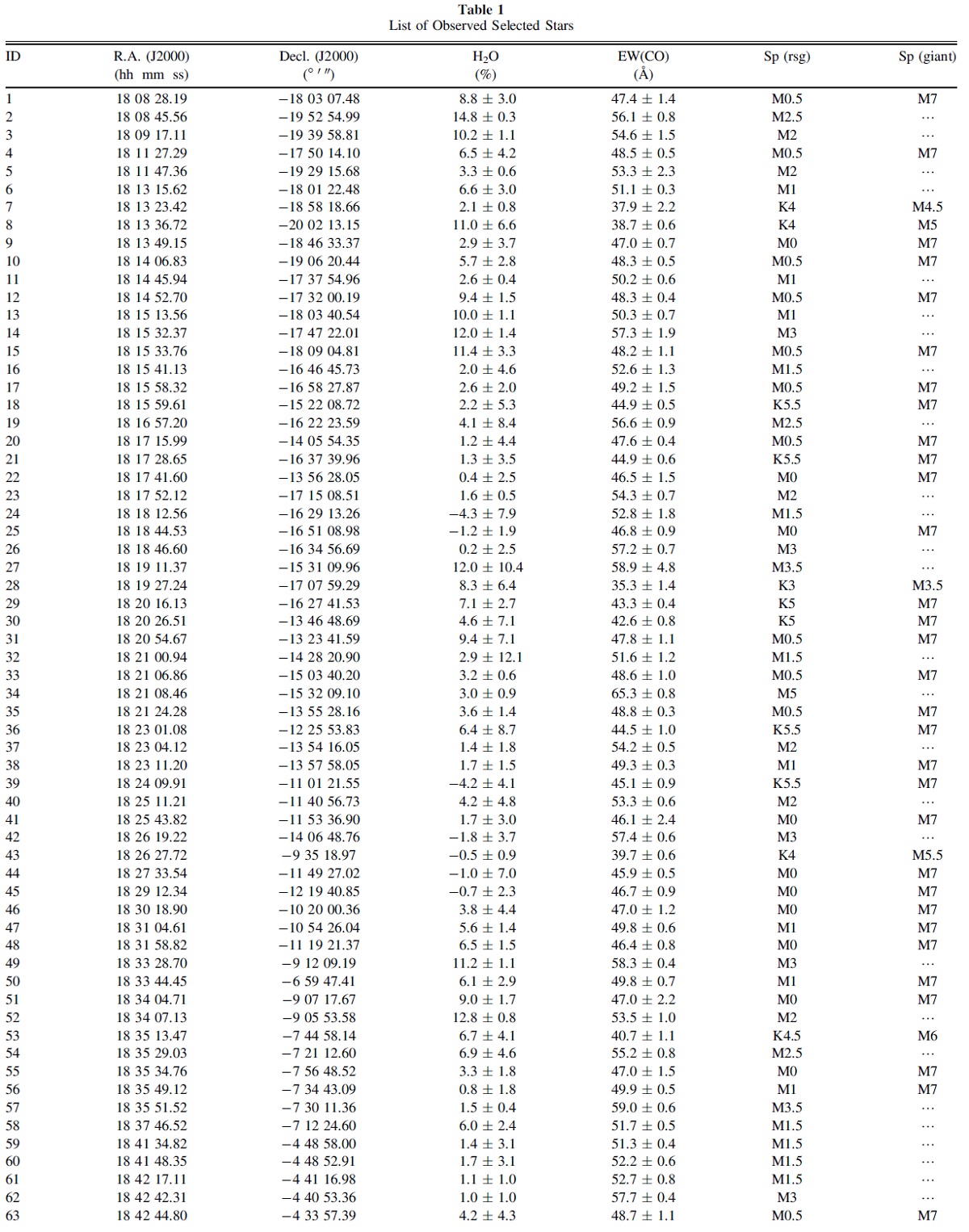

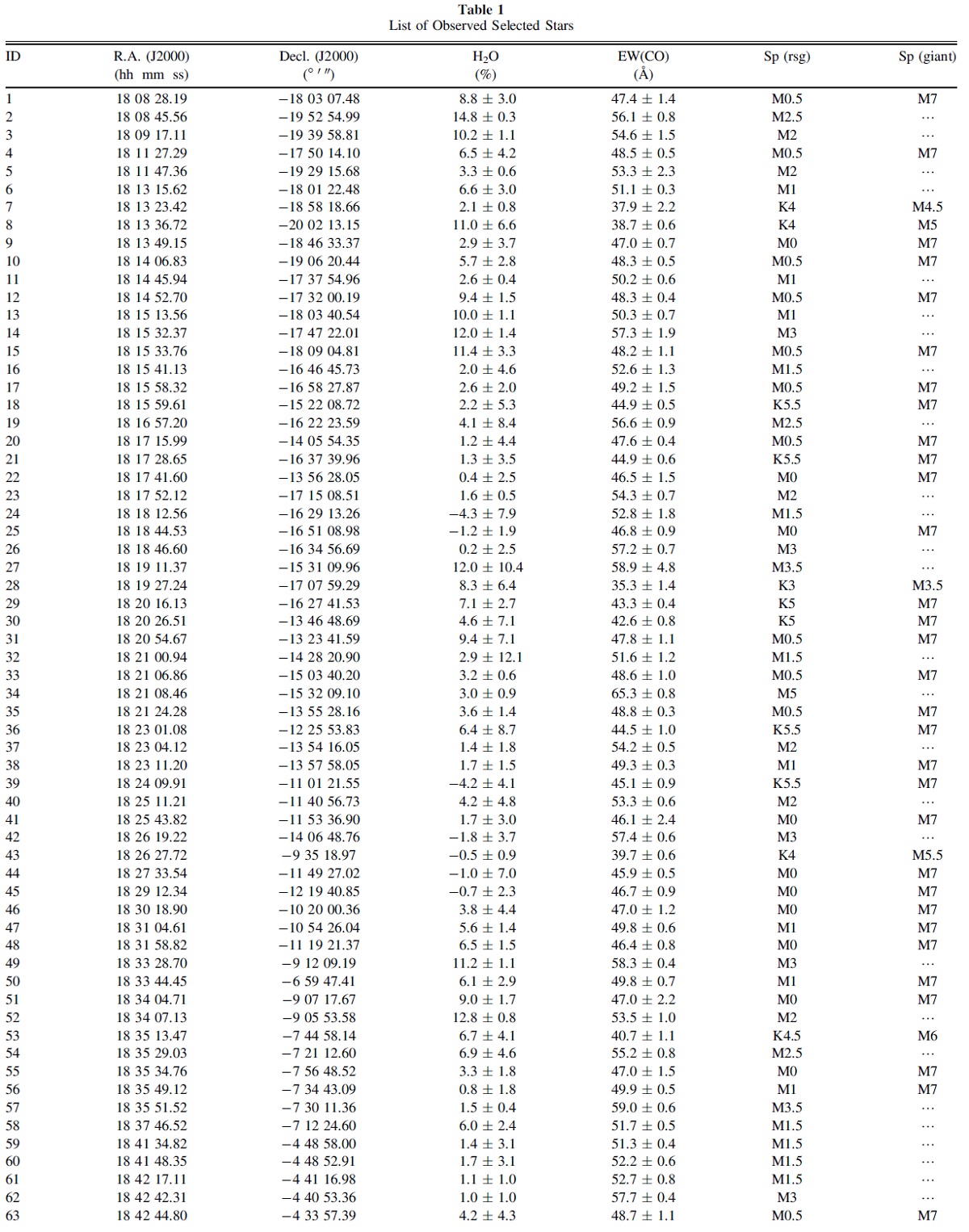

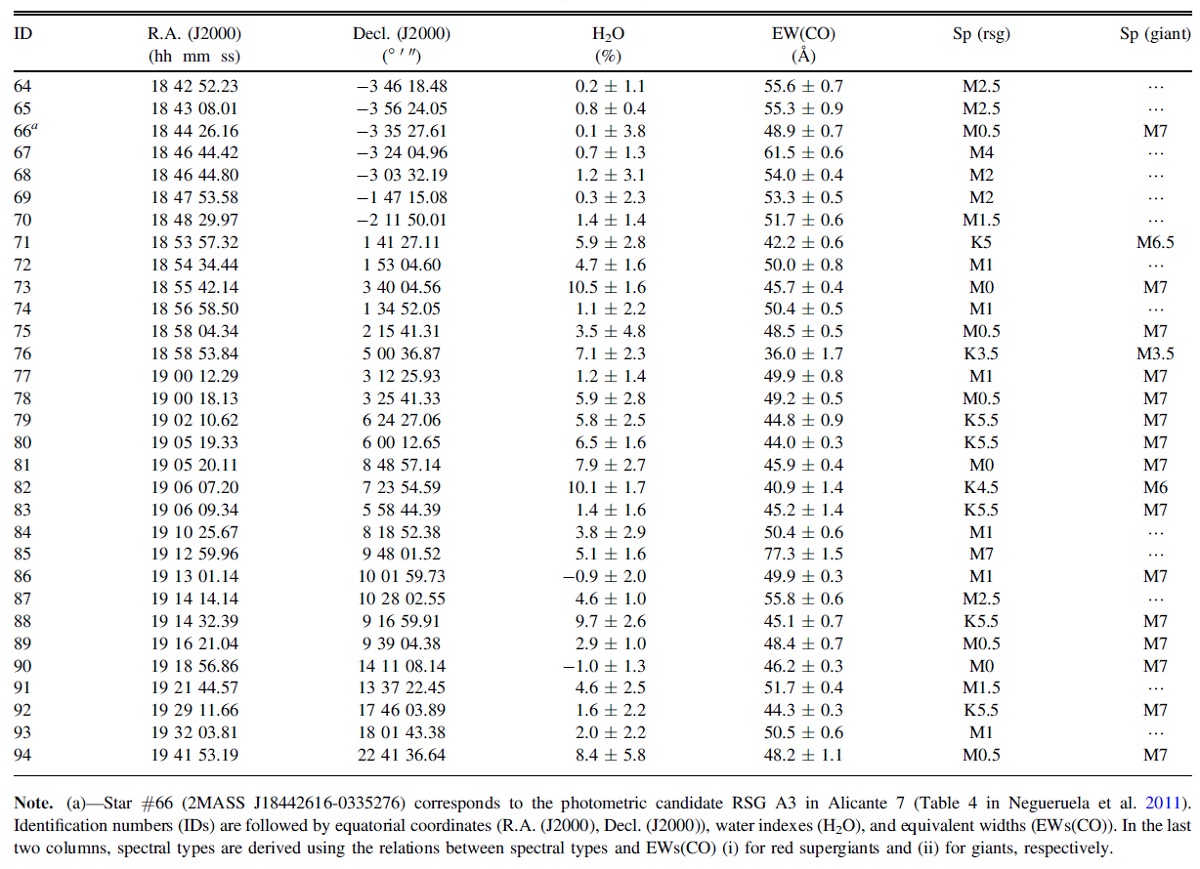

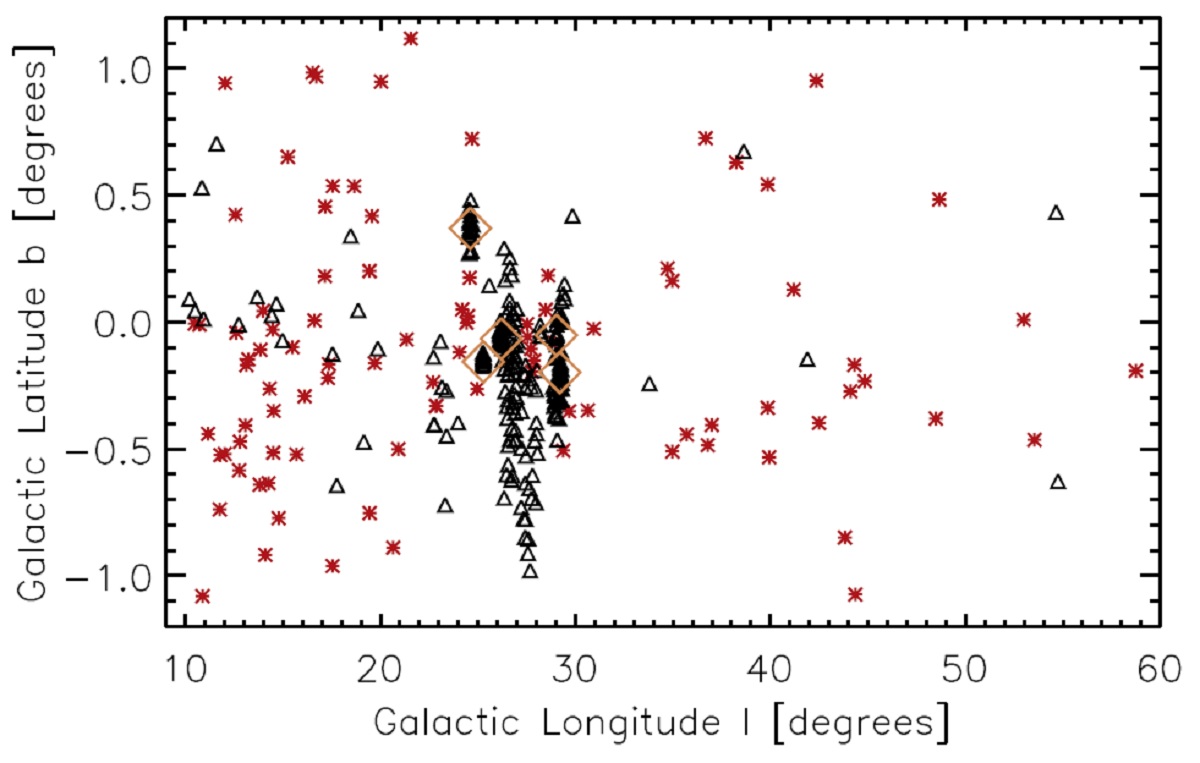

| Q1 と Q2 を使い、2MASS と GLIMPSE North カタログから選んだ RSG 候補 94 個の H-, K-バンド R/1000 赤外分光観測を行った。連続光が平坦で、 EW(CO) が大きいことから 58 個 = 61 % の RSGs を同定した。 | この結果、l = [10, 60], b = [-1.1, 1.1] 領域で RSG 数を 25 % 増やし た。新しく発見された RSGs のうち、 47 個の距離をクランプ法で決定した。 距離の範囲は [3.6, 8.6] kpc である。新しいサンプルは銀河面における メタル量の分布の研究に役立つ。 |

| Q1 = [0.1, 0.5], Q2 = [0.5, 1.5] に可視 RSGs の 42 % が入った。 取り敢えず Ks < 7 mag で 探すと GLIMPSE I North 領域内に 8813 個あった。そこで、さらに AKs > 0.4, 距離を 4 kpc と仮定 した時の輻射等級 Mbol < -6.1 という条件、つまり Ks < 4 + AKs , で 128 個が残った。 |

(

Ks = MKs + DM + AKs で DM = 5*log400 = 13.

M2I くらいを考えると、AQ では V-K = 4.1, Mv = -5.6。

MKs + DM = -9.7 + 13 = 3.3. Ks = 3.3 + AKs

になる。3.3 と 4 の違いは許容範囲?

) 94/128 星の分光観測を行った。 |

| ESO/NTT 3.6 m 望遠鏡に Son of ISAAC (SofI) 分光器を載せて、2015 年に 3晩観測した。1.53 - 2.52 μm R/980 グリズムスペクトルが 94 天体に 対し得られた。 | 総露出時間は 2 - 100 秒である。 データ整約は IRAF で行った。大気吸収の補正は B 型星で行った。 |

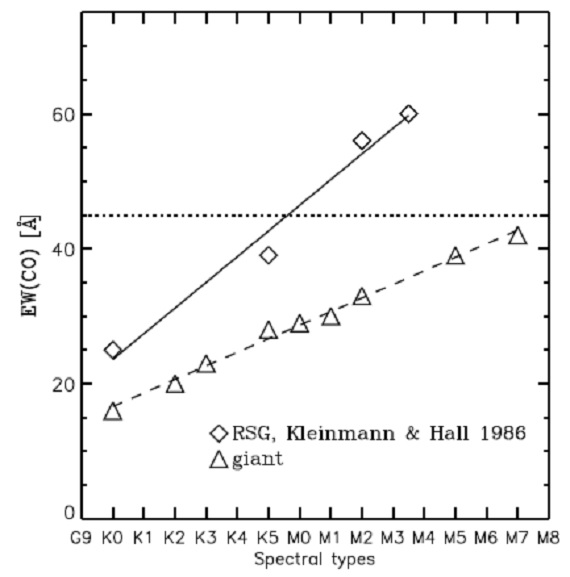

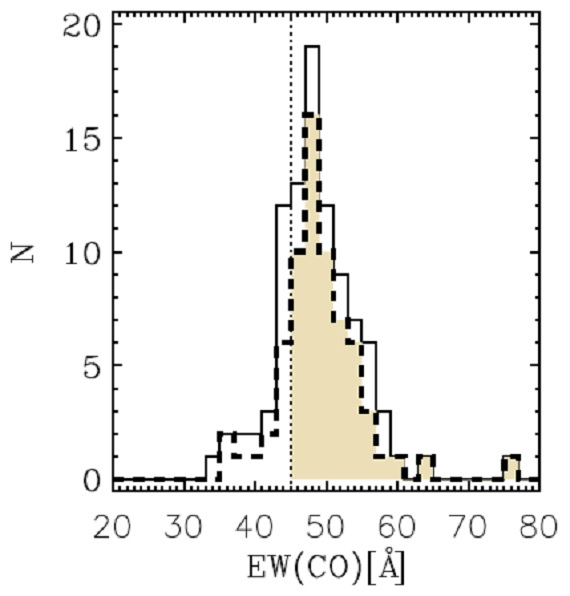

図1a. Kleinmann, Hall (1986) の標準スペクトルで測った EW(CO) とスペクトル型の関係。水平点線= 巨星の EW(CO) 限界。 EW(CO) の測定 Figer et al (2006) Messineo et al (2014b) は R/1000 HKスペクトルから RSGs と AGBs を分けられることを示した。 RSGs の平均カラー (J-Ks)o = 1.05 mag, (H-Ks)o = 0.23 により色超過を 求め、赤化補正したスペクトルから、EW(CO) を測定する。連続光は [2.28, 2.29] μm, CO バンドは [2.285, 2.315] μm で測る。 (波長が重なる。 [2.295, 2.315] の間違いでないか?) 図1= EW(CO)と図ペクトル型 図1から分かるように EW(CO) > 45 A であれば、RSG であると分かり、 さらにスペクトル型まで推定可能である。 ミラ型星 ミラ型星は H バンドの両端に強い水蒸気吸収を持ち、このためミラ型星の H バンド連続光は弧状となる。 |

図1b.細い実線= 94 GLIMPSE RSG 候補の EW(CO) ヒストグラム。 破線=水吸収測定が怪しい 12 星と水吸収が弱い 14 星とを除いた残りの 星のヒストグラム。縦破線= EW 45 A の巨星限界線。この線より右側 を RSG 有力候補とする。 水 Index の定義 Blum et al. (2003) は水指数を定義した。水バンド FH2O =[2.0525, 2.0825] μm のフラックス密度 (フラックスかまたは平均 フラックス密度のことらしい。用語が雑! ) 連続光 Fcont=[1.68, 1.72] μm と [2.20, 2.29] μm を bilinear fit (バイリニア補完は X-Y 面 上の一時補完だが。まさか二次式= quadratic form のこと? ) をもちいて、 Index(%) = 100*(1 - ⟨FH2O/Fcont⟩) Index は -4.3 % から 14.8 % に分布する。 |

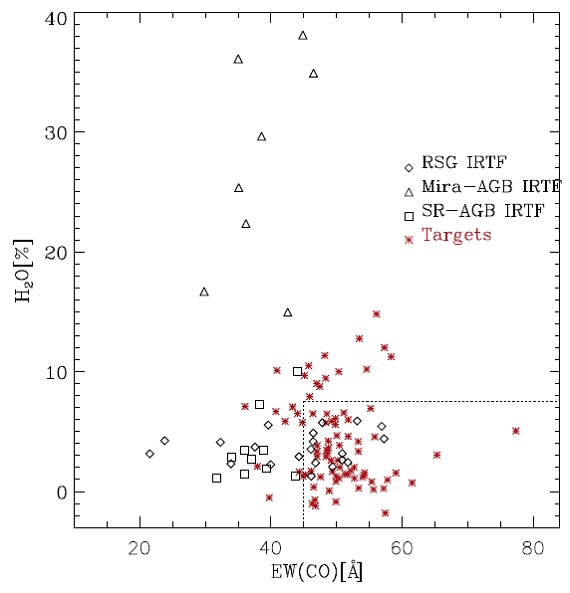

| 図2には水指数と EW(CO) の関係を示す。ミラ型星は水指数が 15 % 以上で あるが、 SRs, RSGs では 10 % 以下である。SRs では通常 EW(CO) < 44 なので、安全を取って、 RSGs らしい星として、 水指数 7.5 % 以下、 EW(CO) > 45 A とする。それでも、58/94 RSGsが検出された。残りの星は 14 星が 水指数 [7.5, 15] % であったが、 15 % 以上の星はなかった。 |

図2.水指数(%) と EW(CO) の関係。 アステリスク=観測した RSG 候補星。その他は Rayner et al. (2009) のスペクトルアトラスから採った。 |

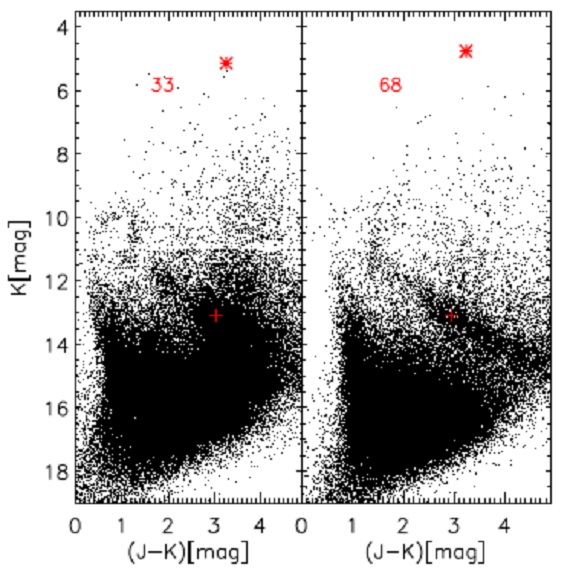

図3a.候補星(アステリスク) #33 と #68 の周り 10'x10' 領域の UKIDSS (J-K)-K CMD. Ks = 11 より上は 2MASS を使用。 十字=候補星の減光 AK±0.15 以内での RC 密度ピーク。 観測した 68 候補星の距離を RC 星法 Drimmel et al. (2003) で決定した。これは目視で RC 系列を判定し、J-K 小区間ないの K 分布ピーク を定める方法である。 (RC 系列を K でなく J-K で 区分するのはなるほど。 ) |

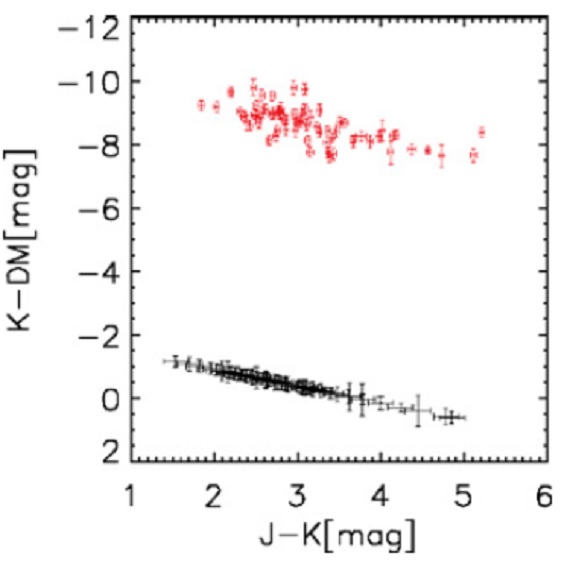

図3b.赤= RSG 候補星の UKIDSS CMD。黒= 候補星に対応する RC ピークの 2MASS CMD. UKIDSS (J-K, K) CMD 上で対象星を中心に 10'x10' 区間で平均 RC 系列は 0.15 mag 精度で決定できる。その結果、色超過ー距離関係が求められ、 対象星の色超過から星の距離が決まる。図3にはその数例を示す。 |

|

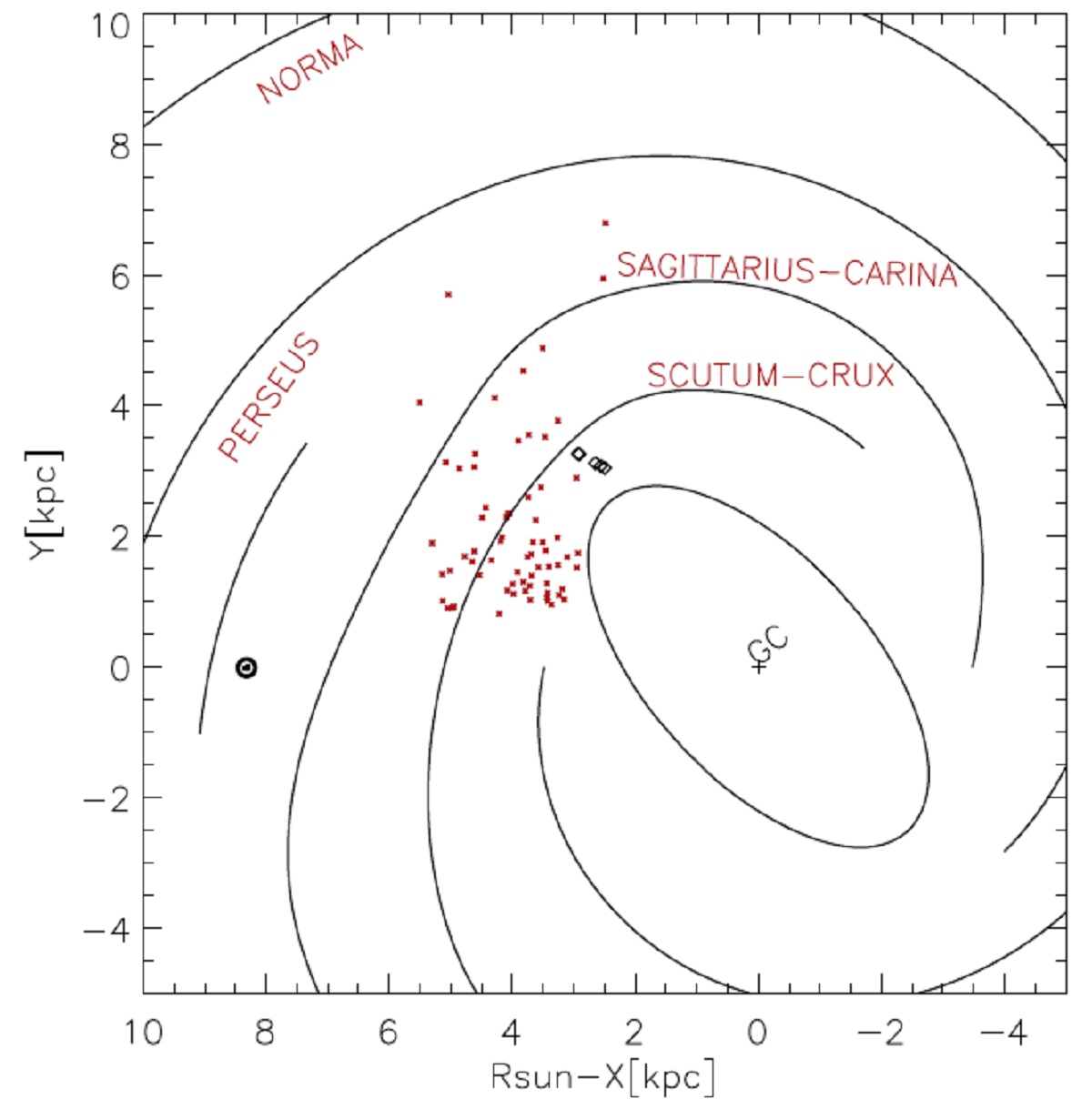

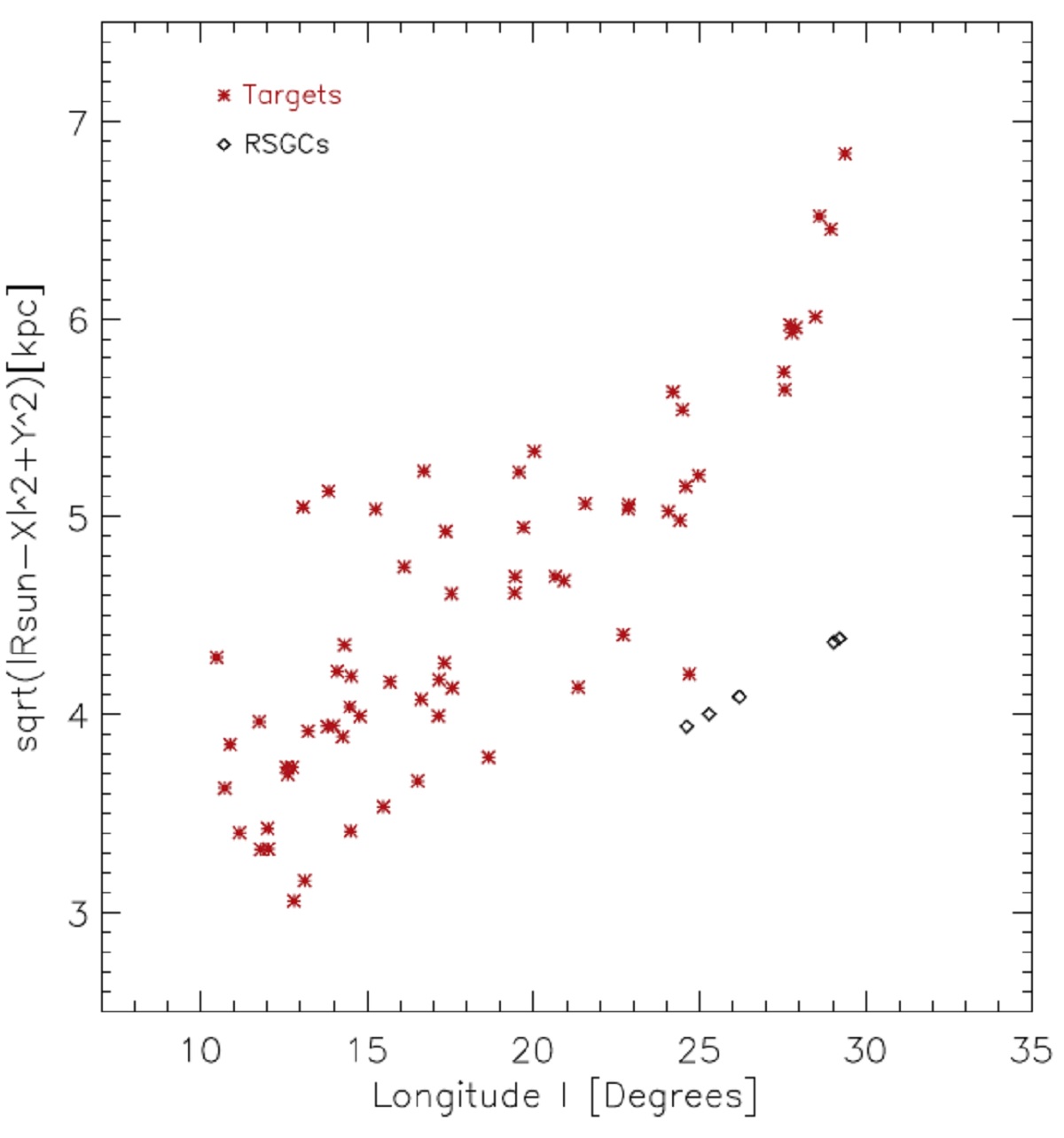

R 範囲の拡大 新しく見つかった RSGs の銀河中心距離は R = [3, 7] kpc である。 これに対し、RSGCs は R = [4, 4.5] kpc である。 |

内側銀河面でのメタル勾配 内側銀河の RSGs メタル量がセファイドメタル量と矛盾するという報告が ある。しかし、サンプル数が少なく、内側銀河面でのメタル勾配は確定して いない。このためには、さらに多くの RSGs 高分解能分光が必要である。 我々は l < 10 での RSGs 探査を計画している。 |