| RSGC1 から 16' 離れた所にある、以前に報告の無い、赤くて明るい星の集団 を調べた。近赤外測光から候補を選び、それらの K-バンド分光を行った。 8 個の赤色超巨星を見出した。他に異なる距離にある 5 個の候補星がある が、その一つは赤色超巨星である。 | これらは散開星団を形成しているので Alicante 8 と名付ける。赤化が大きく、混み合っているため、2MASS, UKIDSS では星団系列がはっきりしない。赤色超巨星の解析から AKs = 1.8, t = 20 Myr とした。星団質量は 10,000 Mo を超える。 |

| l = 24 - 29 の狭い領域に最近 3つの大質量星団が見つかった。それらは、 RSGC1 = 12 Myr, 3 104 Mo, Figer et al. (2006), RSGC2 = 17 Myr, 4 104 Mo, Davies et al. (2007), RSGC3 = 16 - 20 Myr, 2 - 4 104 Mo, Clark et al. (2009) である。これら 3 星団は Mi ≥ 12 Mo の星を含んでいる。これらはタイプ IIn SNe の前駆天体である。 |

この領域はロングバーの終端と考えられ、

Cabrera-Lavers et al. (2008),

それが Scutum-Crux 腕の基部に触れており

Davies et al. (2007),

それはまた分子雲リングの一部

Rathborn et al. (2009)

とも見なされている。 ここでは第4の RSGC の発見 (l, b) = (24.60, +0.39) を報告する。 |

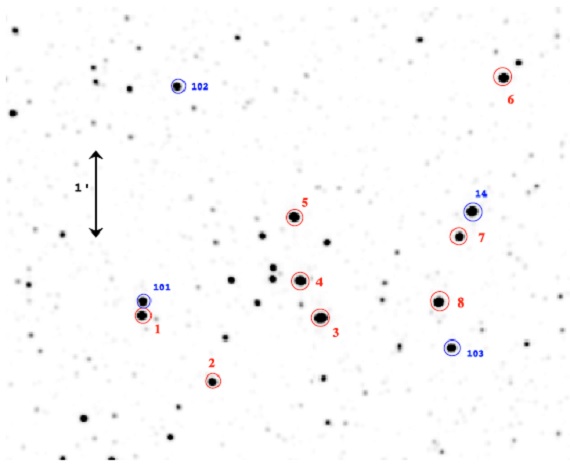

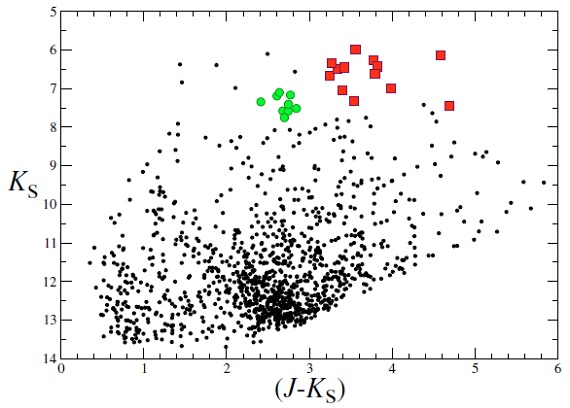

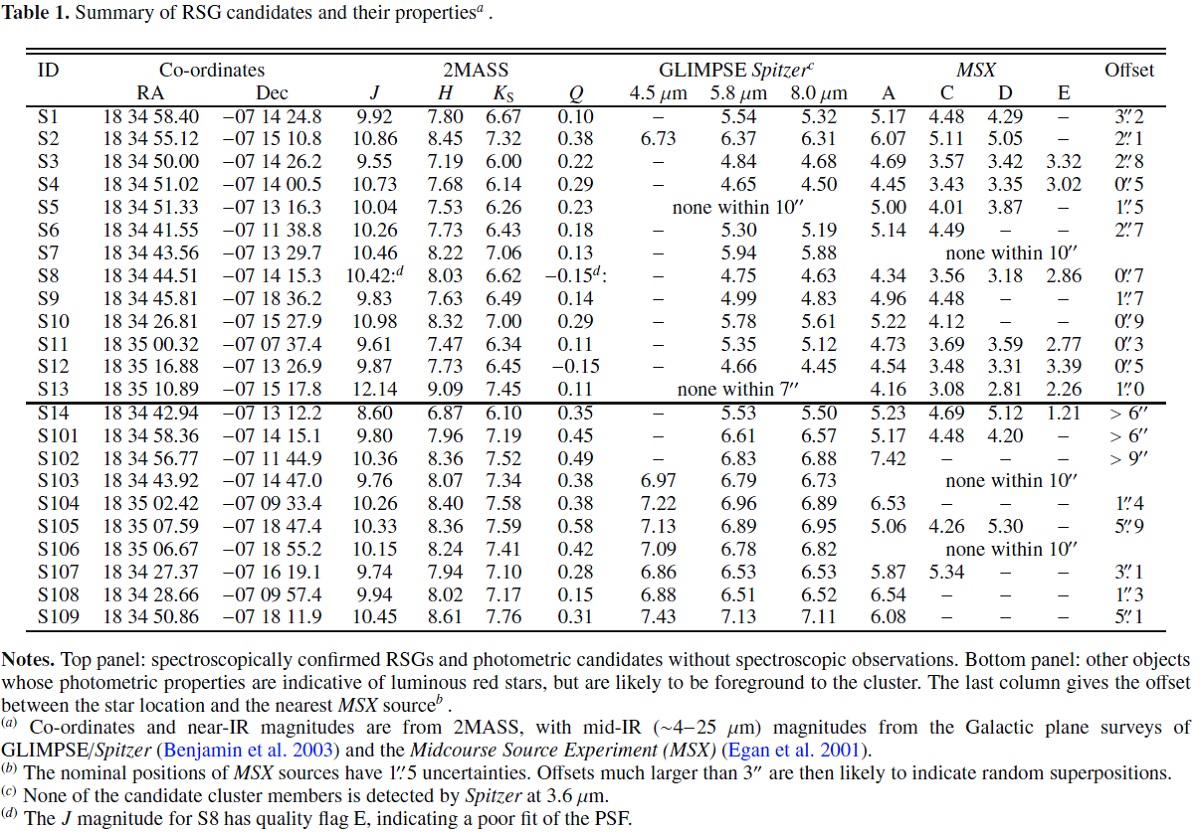

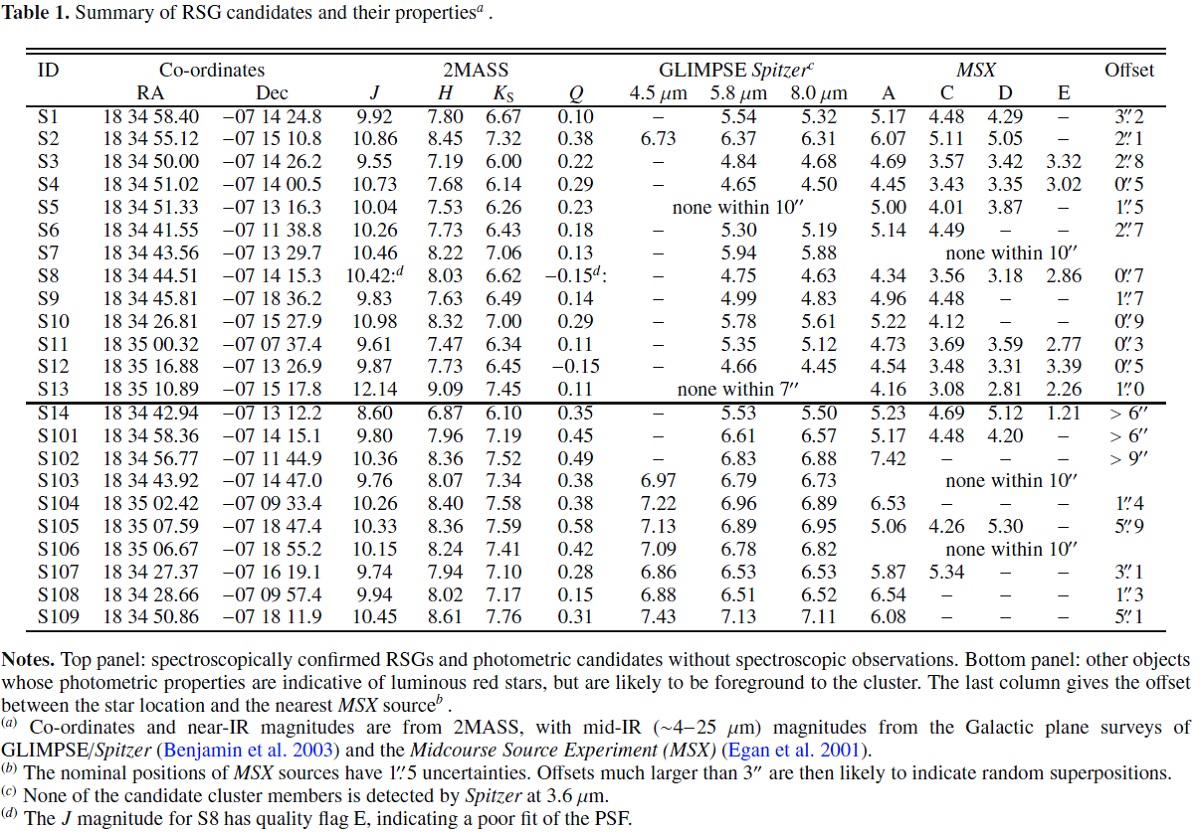

図2.2MASS Ks ファインディングチャート。 7'x5'. 赤丸= S1 - S8. 青丸=本文で議論する他の星。 2.1.2MASS データどこまでが星団?Clark et al. (2009) が述べているように、RSG 星団では未進化星が目立つ密度超過を生まないため に、その広がりを決めることが困難である。そこで、明るい赤外天体の集中 で星団を決める。高分解能分光データが欠けていると星団メンバーの確定は 難しい。我々は S-4 星を中心に 7' 以内の ΔKs≤0.05 星を 2MASS から選んだ。図3に見えるように明るく、赤い (J-Ks)=3.5 星が多数あり、 CMD 上で集団を作っている。これら 11 星を S1-3, S5-12 と名付ける。 Q による分別 Q = (J-H) - 1.8(H-Ks) を使い簡単な分別が可能である。 早期型星は Q & le; 0, RCs, RGs は Q = 0.4 - 0.6. RSGs は 0.1 - 0.4 となる。RSGC1, 2, 3 の RSGs で試したところ、2/3 の RSGs は Q = 0.1 - 0.3 で残りは 0.4 であった。 |

図3.S4 から 7' 以内の 2MASS CMD. 赤四角= 多分メンバー。 緑丸=本文第4章で議論する少し暗い星。 J-Ks = 4.5 より明るい二つの 星は S4 と S11 である。S4 はスペクトルから RSG とされたが S11 はメン バー星より暗く、分光観測が必要である。 11 星の内、 9 星は RSG 的な Q であった。S-8 は J が不確実で Q が怪し い。 S12 は Q = -0.15 であった。その他に、 S-4 と S-13 はカラーが非常 に赤い。 鑑定 我々は候補の 11 星と二つの赤い星を RSG 候補とする。S-14 は Q では超巨 星だが、カラーが青いので、星団星ではなく前景の超巨星と考える。 S1 - S8 は画面上で固まっていて星団コアを成す。 S9 - S13 はより離れており、 図2には入らない。表1に座標その他を示す。 |

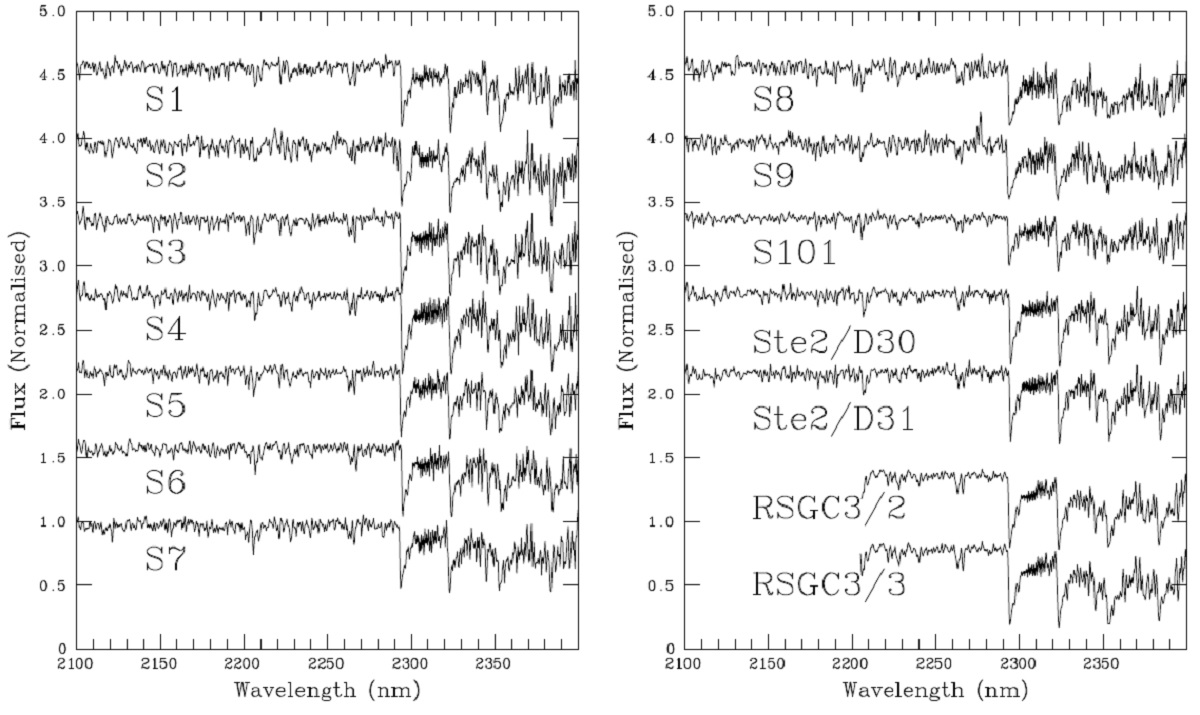

| 4.2 m ウイリアムハーシェル望遠鏡 (WHT) に LIRIS = Long-slit Intermediate Resolution Infrared Spectrograph を付けて、候補星の R 2500 分光観測を 行った。 |

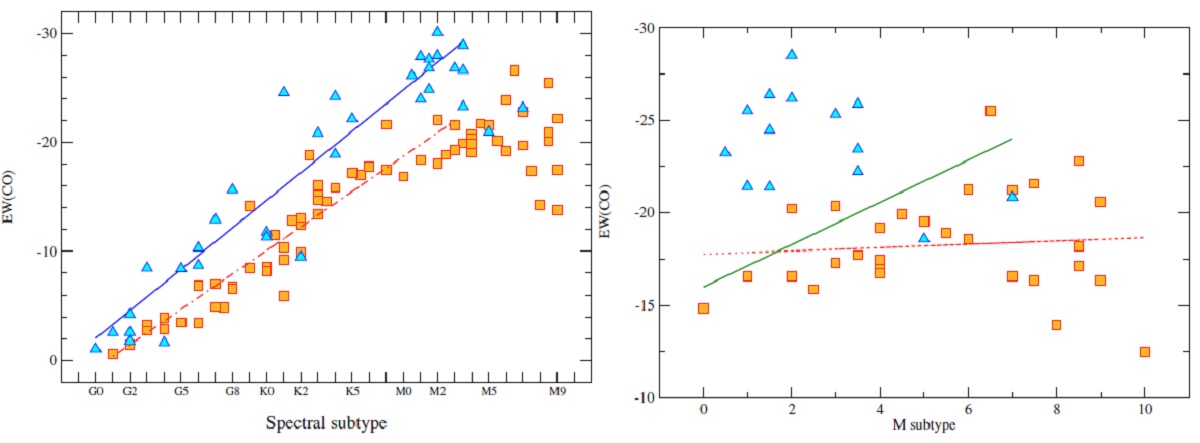

| EW(CO) からスペクトル型サブタイプを決め、その固有カラー (J-K)o から 個々の RSG に対して、E(J-K) を決めているのが 表2らしい。書き方が ストレートでないのでよく分からない。 |

表2.9 超巨星の性質. |

|

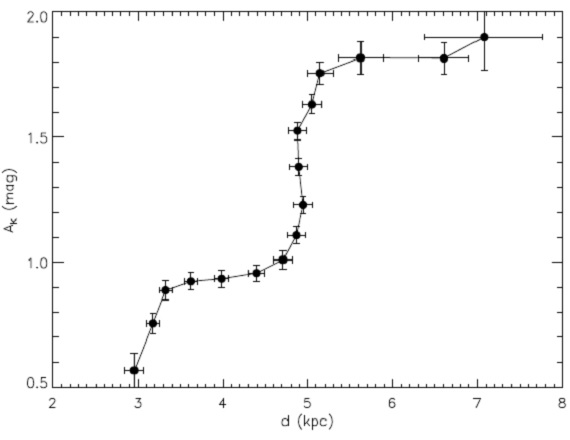

視線速度が不明 視線速度が不明なため、星団帰属以外にも運動距離を決められない不便がある。 (はっきり書いていないので、 Figer06 に倣って赤化を決めると。赤色超巨星の固有カラーを H-K=0.21, J-K=0.89 とする。観測平均カラーは J-K=3.67 だから、 E(J-K)=2.78. AK=E(J-K)/1.35=2.78/1.35=2.06. ) 赤化からの制限 S-4 星の周り 20' 領域の UKIDSS レッドクランプ星を Cabrera-Lavers et al 2005 の方法で処理した。 D = 5 kpc での AK の急増は星団距離 下限値に強い制約を与える。上の AK と図6を見ると 6 kpc を越え ていることが分かる。しっかし、図6はほんと? RSG 光度 RSGC1 の RSGs は Ks = 5.0 - 6.2 で、Alicante8 (RSGC4) は 6.0 - 7.1 で ある。RSGC1 の減光の方が大きいことを考えると、赤化補正した等級で比べると Alicante8 RSGs の方が 1.8 mag 暗い。距離が不明なので、RSGC1 と同じ 6.6 kpc とすると、MK = [-8.7, -19.3] mag となる。これは RSGC3 と 大体同じ範囲で, 年齢 16 - 20 Myr に対応する。 |

図6.Alicante8 = RSGC4 方向の減光と距離の関係。 S-4 星の周り 20' 領域 のレッドクランプ星を Cabrera-Lavers et al 2005 の方法で処理した。 D = 5 kpc での AK の急増は星団距離下限値に強い制約を与える。 |

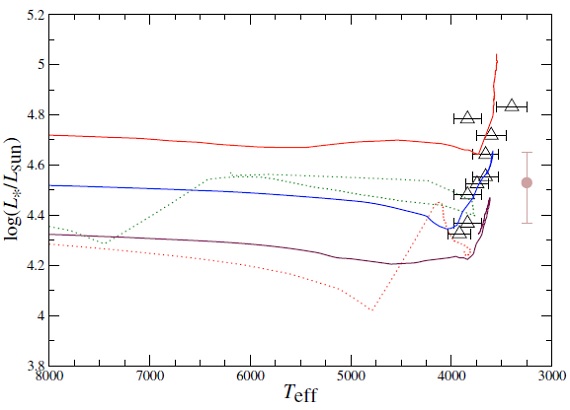

| 図7には HR-図上に RSGs を置いた。実線=回転モデル。点線=無回転モデル であるが、回転があると考える方が妥当であろう。回転モデルとのフィットから 年令は 16 - 20 Myr となる。 |

図7.HR-図上の 8 RSGs. d = 6.6 kpc 仮定。実線=回転モデル。赤= t 16 Myr. 青= 20 Myr, 黒= 24 Myr. 点線=回転無しモデル。緑= 14 Myr. 赤= 16 Myr. |

|

サジタリウス腕星団 Alicante8 方向の星種族はほとんど分かっていない。サジタリウス腕は NGC 6649 (l = 21.6), NGC 6664 (l = 24.0), Trumpler 35 (l = 28.3) 星団で 途切れ途切れに追跡される。この3星団の赤化は Trumpler 35 と NGC 6649 で E(B-V) = 1.3 である。 Scutum-Cruc 腕の星 Turner 1980 は l = 28 付近に数個の OB SGs を発見した。彼はそれらの距 離 3 kpc 以上E(B-V) = 1.3 を与えた。これは AK = 0.4 である。 図7では d = 3 kpc で AK = 0.5 であるから一致は良い。 |

赤化は d = 3 - 3.5 kpc = Scutum-Cruc 腕に期待される距離で急増するが

( 3-3.5 kpc がこの腕なら、 その先の平坦部と 5 kpc は何なんだ? ) その先しばらく平坦で、d = 5 kpc で急激な増加を示す。 Scutum 腕の M-巨星 S 101 - 109 は J-K = 2.7 と赤く、AK = 1 以上の減光を受け ていると考えられる。おそらく Scutum 腕にある明るい AGB 星 (van Loon et al 2005) ではないか? |

|

主系列が見えない Alicante8 に属する未進化星=主系列星(?) の系列は発見できなかった。 この点で、 5 RSGs を含む NGC 7419 は参考になる。この星団にも はっきりした青い主系列星系列は見えない。微分赤化と赤い Be 星の割合が かなり高いことが原因であろう。NGC 7419 よりさらに減光が大きく、フィー ルド星の混入が大きい Alicante8 では主系列が見えないことは十分に考え られる。 |

星形成域の広がり Lopez-Corredoira et al. (1999) は、l = 27 領域に多数の RSGs が散在することを示した。 Davies et al. (2007) も Stephenson2 = RSGC2 の周辺にフィールド RSGs が存在すると述べている。 したがって星形成活動全体の大きさはまだ決められていない。 星形成の時間 Alicante8 と Stephenson2 の年齢差は小さい。しかし、Quartet 星団 Messineo et al. (2009) は 3 - 8 Myr で若く、この領域内 Alicante8 の 20' E にある。星団複合では 例えば 30 Dor や W 51 のように 5 Myr 程度の年齢幅が存在する。 |

| 新たに 8 RSGs を含む星団が見つかった。星形成活動の全体像を知る必要が ある。活動域の大きさは数百パーセクである。 | 分光と視差のデータが必要である。 |