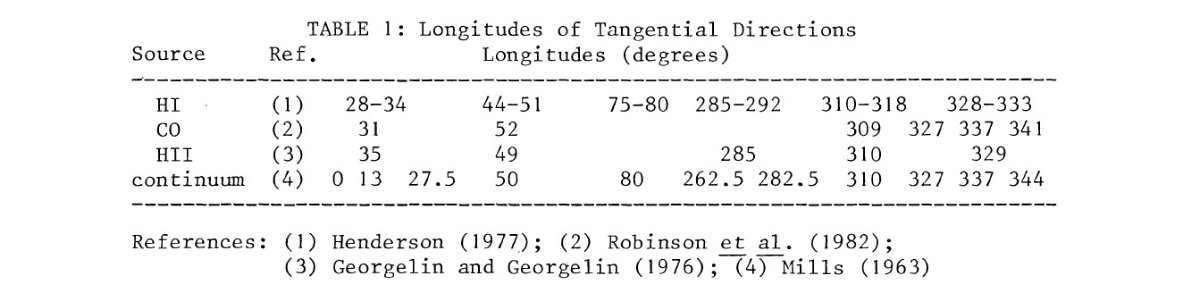

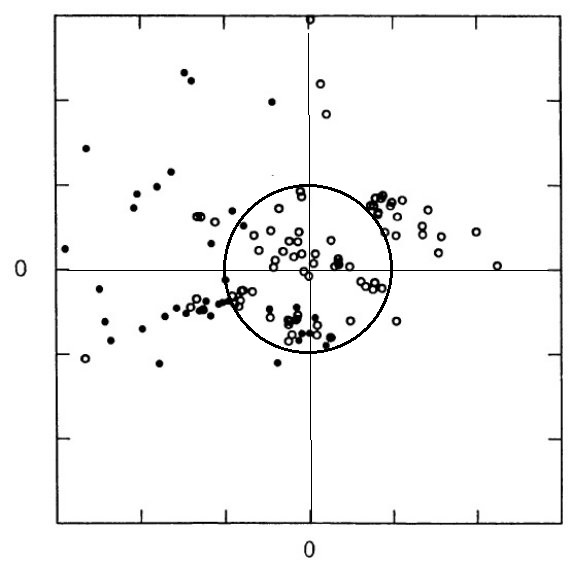

図1.若い散開星団から描かれる近傍腕構造。 白丸=Becker, Fankart 1971、 黒丸= Vogt, Moffat 1975。太陽は (0, 0) に位置する。目盛は 2kpc。

1.1.分光測光距離

距離が既知の星位置を書き込むのは、構造決定の最も直截的な方法である。 距離精度は通常 10 % くらいで遠距離の星の誤差が大きくなる欠点がある。数 が少ないのも問題。 Morgan, Sharpless, Osterbrock (1952) が OB アソシエイションから腕構造を見つけたのはこの方法であった。 B3 より早期型の散開星団も Becker, Fenkart (1970), Becker, Fenkart (1971), Fenkart (1979), Becker, Fenkart (1970), Vogt, Moffat 1975 が示したようによい追跡天体である。しかし、個々の O-星は良い追跡天体と言えない。 Lynds 1980a は最も高温の O-星のみ が腕を追尾することを見出した。それより晩期型になると腕にも腕間空間 にも見出される。 Georgelin, Georgelin (1976) は HIIRs の励起星をプロットした。これは 1.2.節で論じる。P > 15 d セファイドも腕に集まる傾向がある。 Kraft, Schmidt (1963), Tammann (1970), Humphreys 1976, Efremov et al. 1981, Berman, Mishurov 1981。 南天のサーベイ Westerlund 1963, McCuskey, Houk (1971), McCuskey 1974 によると、A 型星と早期 M 型星は腕への弱い集中を 示す。Bok 1963 は A 型星を用いて、 O 型星の存在しないカリーナ腕 の一部分をマップ化した。他の種類の星、WR 星(Smith 1968), N-型炭素星 (McCuskey 1970), Be 星(Kilkenny et al 1975、Dolidze 1980) も幾分かの集中を示す。

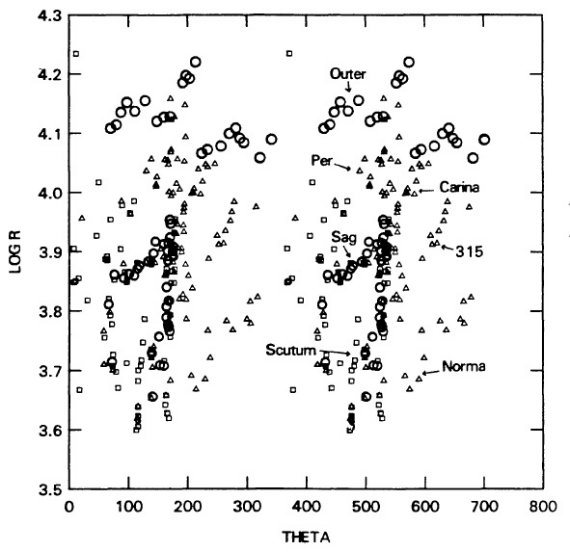

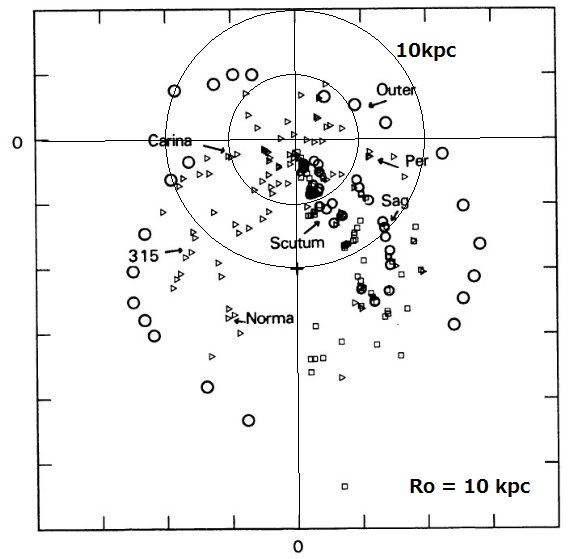

図2.銀河系の大規模渦状腕構造。大きな白丸= HI ピーク ( Henderson, Jackson, Kerr (1982), )。 小さな白丸= CO 雲 (Dame et al 1983). 三角=可視 HIIRs ( Georgelin, Georgelin (1976) ). 四角=電波 HIIRs ( Downes et al. (1980) )。 十字=銀河中心。目盛= 5 kpc.

1.2.運動距離

運動距離の不定性銀河系回転曲線と天体視線速度の観測からも距離が求められる。この手法は 通常 HII, HI, CO ガスに適用される。太陽周円の内側では可能な距離が一つ なのはよいが、回転曲線が不確かで距離不定性を生み出す。 太陽周円の内側では可能な距離が二つ存在し、付加情報が必要となる。

HIIRs

Georgelin, Georgelin (1976) は可視 HIIRs の距離を定めて HIIRs の配置を調べた。20 % は運動距離、 80 % は分光測光距離であった。

Lockman (1979), Downes et al. (1980) は多数の北半球電波 HIIRs の運動距離を定めた。遠近分離は OH または H2CO 吸収線の観測から定めた。吸収線の速度が HIIR の速度を越えていたら、その HIIR は遠距離にあると判定される。その ような高速吸収線がない場合には、遠近判定はできないのであるが、通常は 近距離が付与される。この方法の誤差は 10 - 20 % 程度である。原因は、

(a) 回転曲線がまだ完全に確立されていない。

(b) 輝線速度には天体ランダム運動を含む。

(c) 不明のストリーミング効果を含む可能性がある。