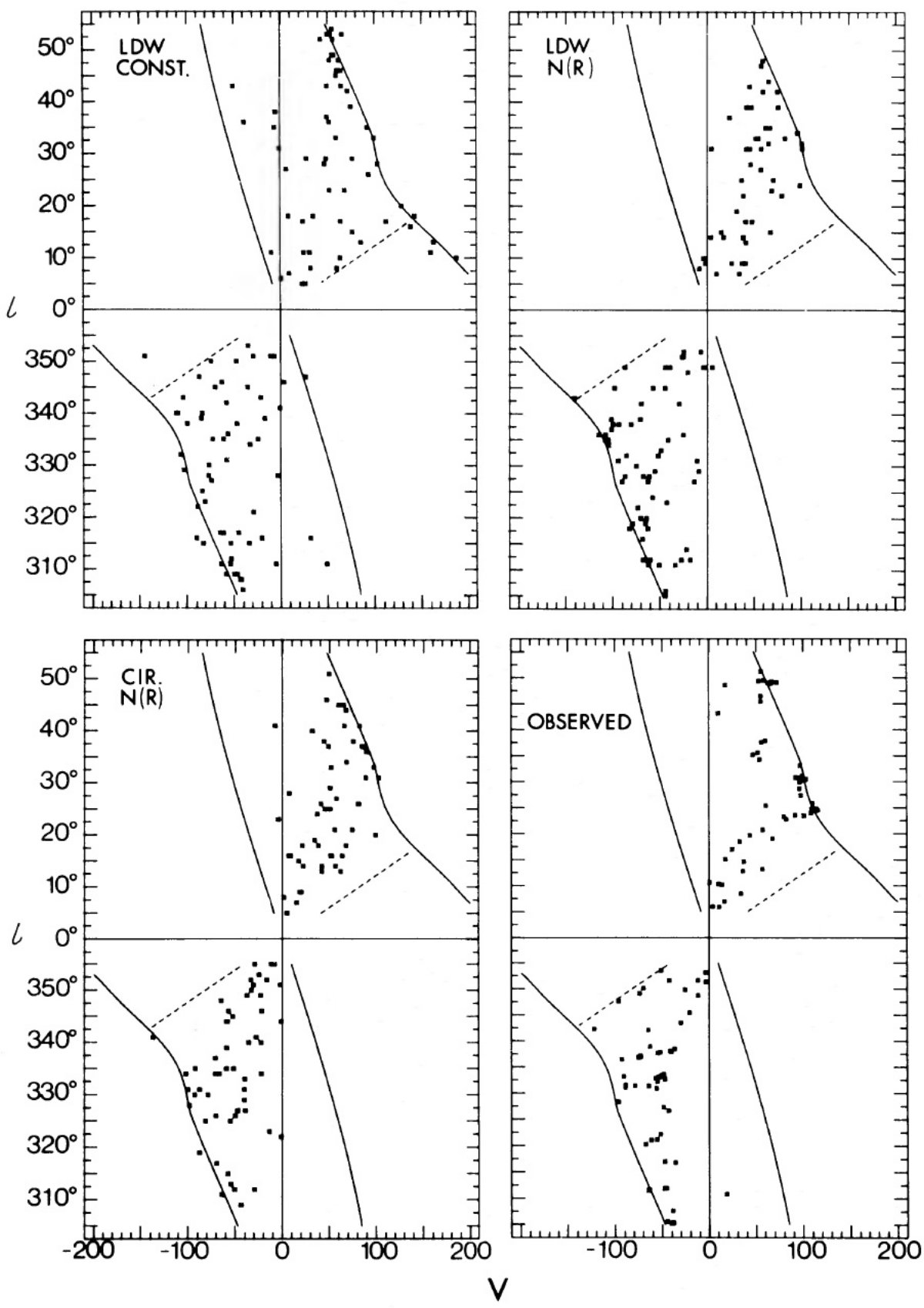

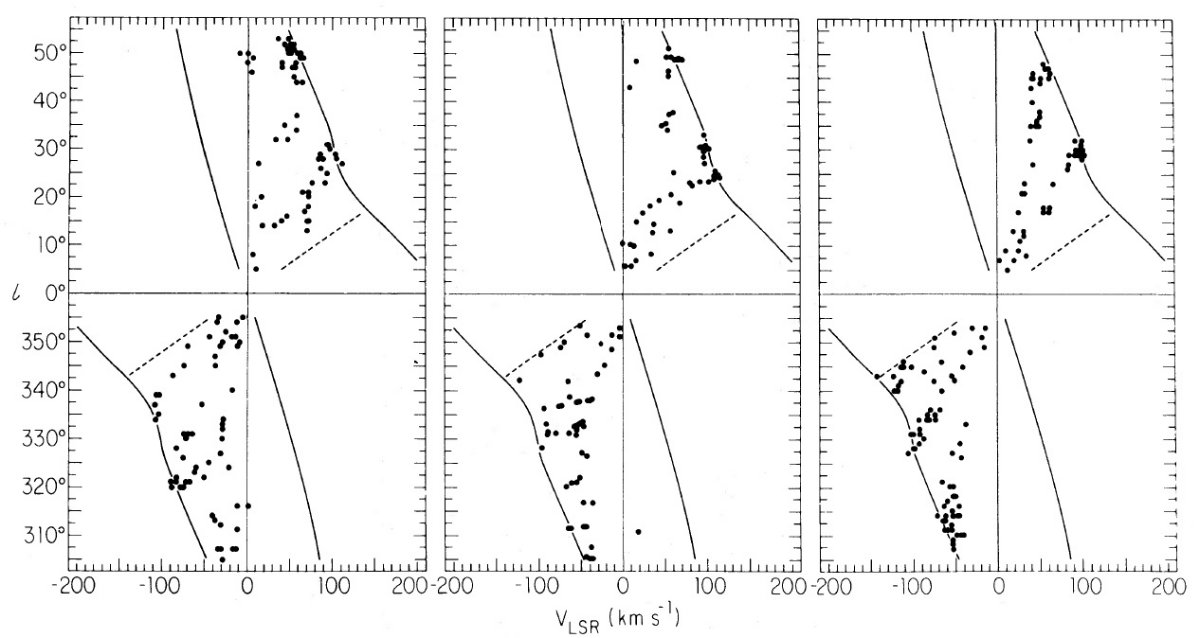

(i) R ≤ 5.5 kpc

Simonson, Mader 1973 を採用

(ii) R ≤ 5.5 kpc

Burton (1971) が Schmidt 1965 の回転曲線を近似したものを採用。

(iii) ストリーミング

密度波理論は、動径方向と角度方向の摂動速度= ストリーミングが回転 運動の上に乗ることが予想する。線形近似でのストリーミングの性質は Burton (1971) が北銀河 HI スペクトルから導いた。非線形密度波理論はまだ応用に使うには 初歩的段階だが、濃い雲の運動には非線形効果は効かない。太陽近傍の腕間 空間の衝撃波については Shu 1072 のパラメタ―を使用する。ポテンシャル 極小位置は Burton (1971) のまま使用する。

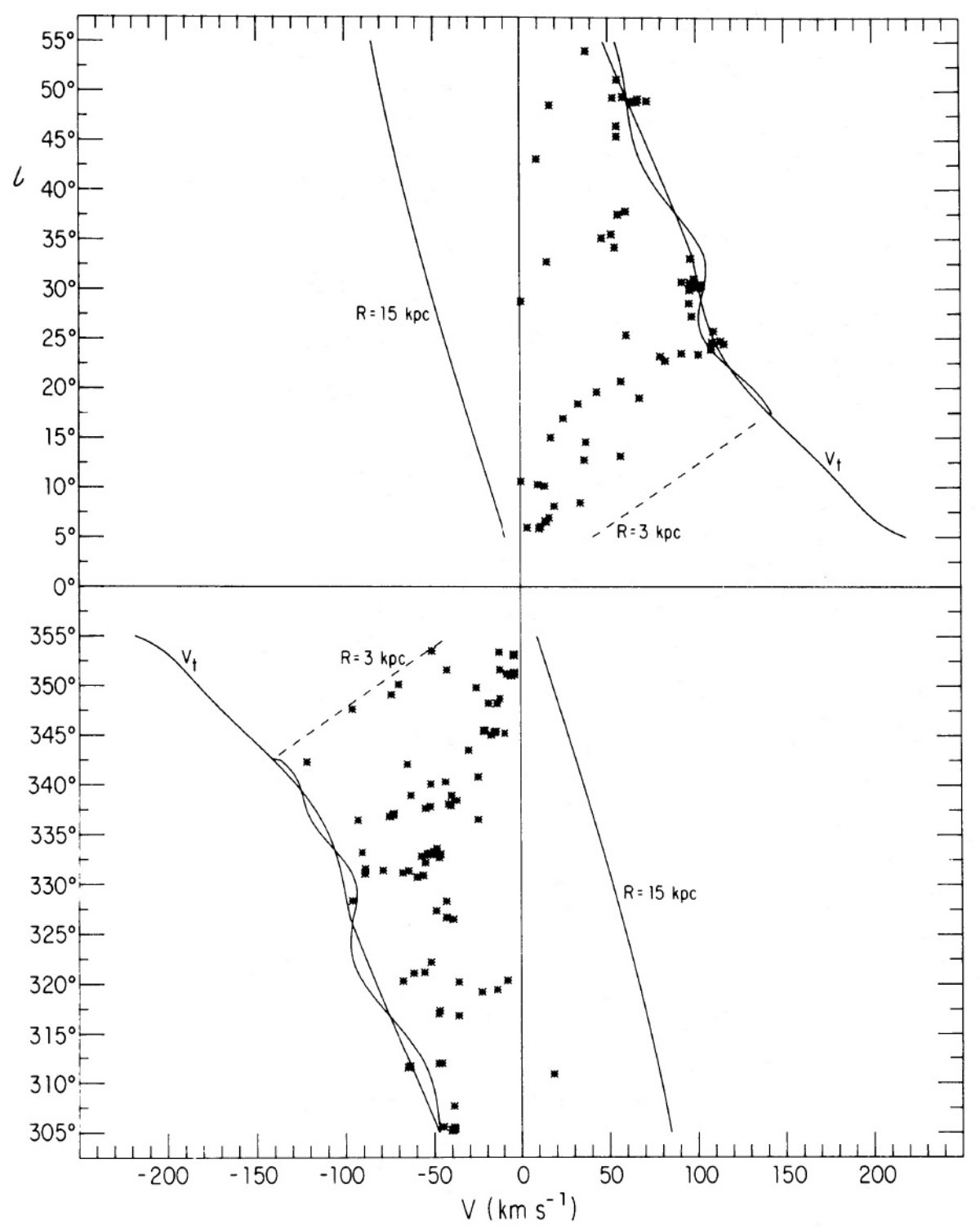

(iv) R < 3 kpc

密度波とそれに伴うストリーミングは内側 R ∼ 4 kpc で消えるので、 R < 3 kpc では完全な円周運動を仮定する。この 3 kpc という値は 4 kpc 以下である限り結果にあまり効かない。

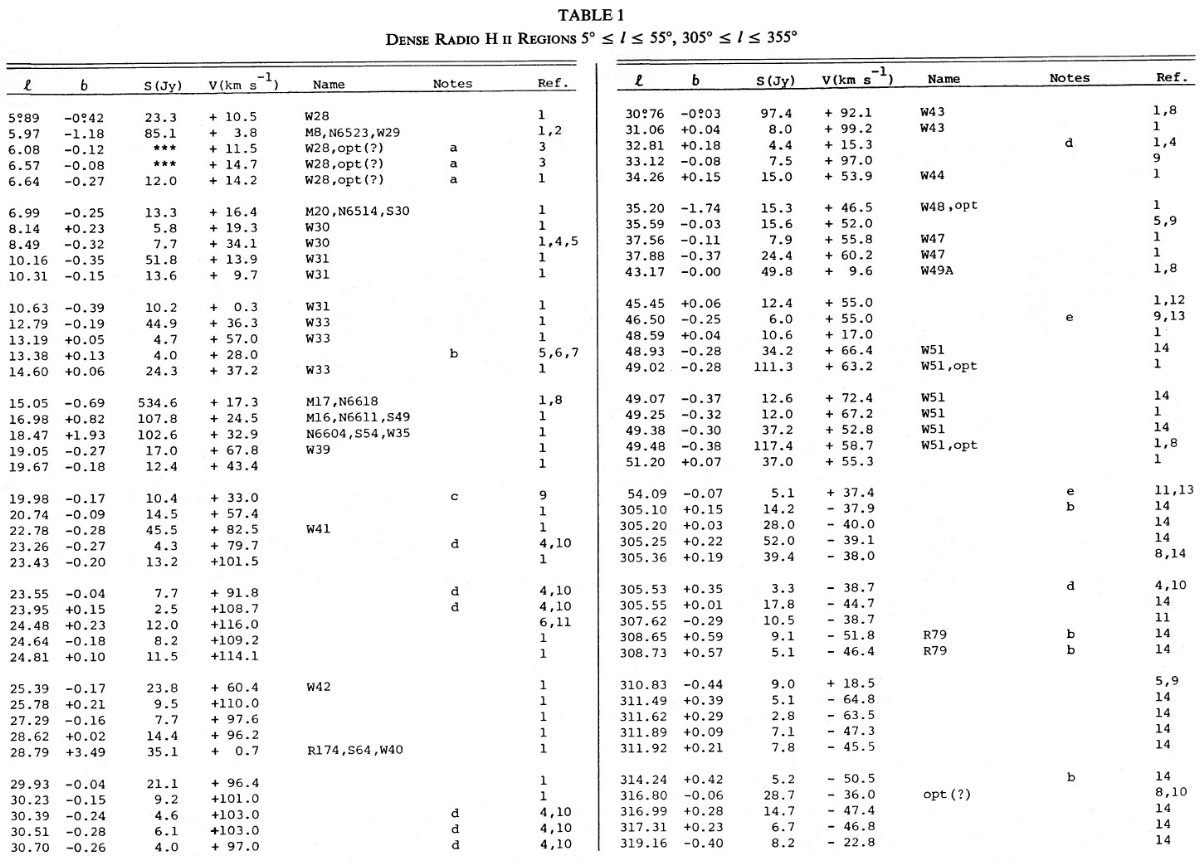

遠・近運動距離の分離

幾つかの星雲は視線方向に対して可能最大速度位置にあり、従ってその距離 は R = Ro cos l に決まる。しかし、 R < Ro では通常二つの運動距離が 可能である。その区別には、星雲連続光に対する分子、原子吸収線が用いら れる。もし吸収線分布が Vt まで伸び、|V(HII)| < |Vt| なら、星雲は遠 運動距離にある。|V(abs)| ≤ |V(HII)| なら近運動距離である。密度波スト リーミングは V(r) の形を変形するので、候補距離が二つ以上になる場合が あるが、そう多くはない。

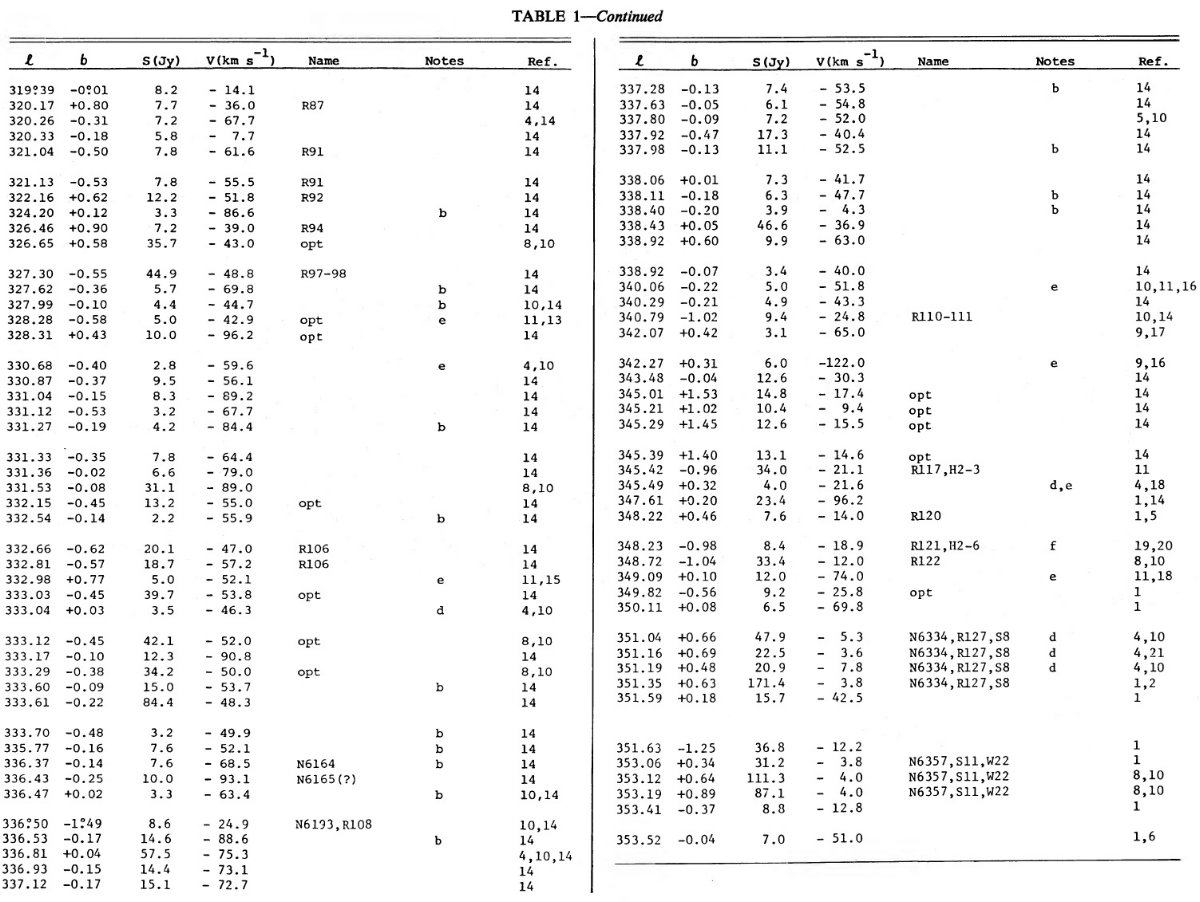

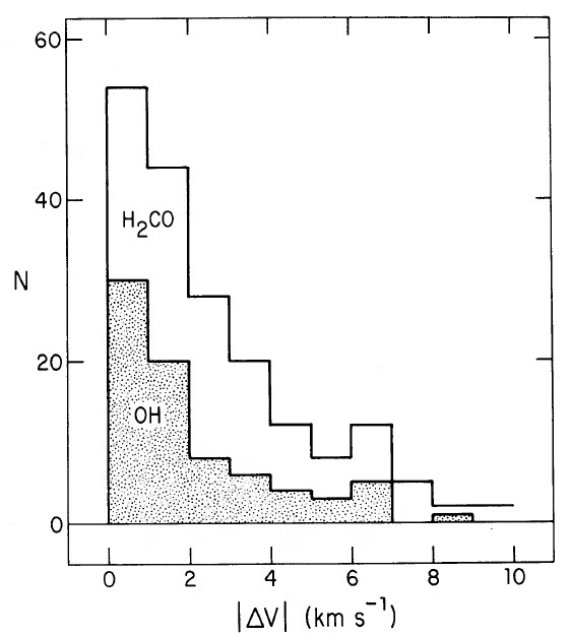

HIIR のランダム速度とガス膨張速度

HIIR を生み出しそうな雲のランダム速度と HI ガスから離れていくガス膨 張速度も考慮すべき要素である。濃い雲のランダム速度は 4 km/s (Burton, Gordon 1978) である。Orion A で観測された膨張速度は 10 km/s であるが、 雲のサーベイからは、それほどの例は見つからない。そこで、両者の結合効果 は 5 km/s と考える。

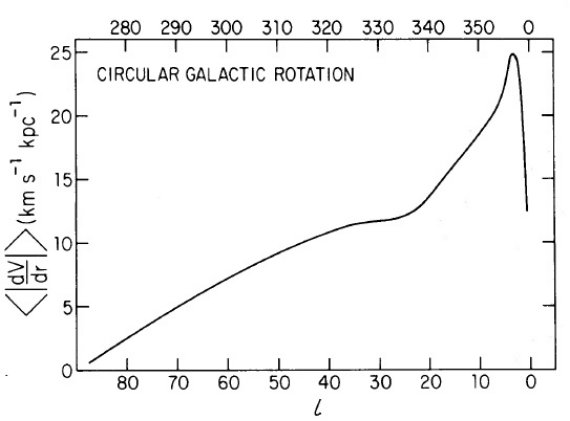

図1.円周運動に対する dV(r)/dr の視線上、太陽周円内部での平均値。 この量の逆数=運動距離決定の不定性。

速度場のエラー

太陽周円の外側の回転速度はよく決まっていない。そこで l = [90, 270] の方向は今回扱わない。太陽周円内側では銀河系速度場はストリーミング速度 の 8 km/s 程度のエラーを含むと考える。このエラーはランダムと言うより、 系統的なものである。

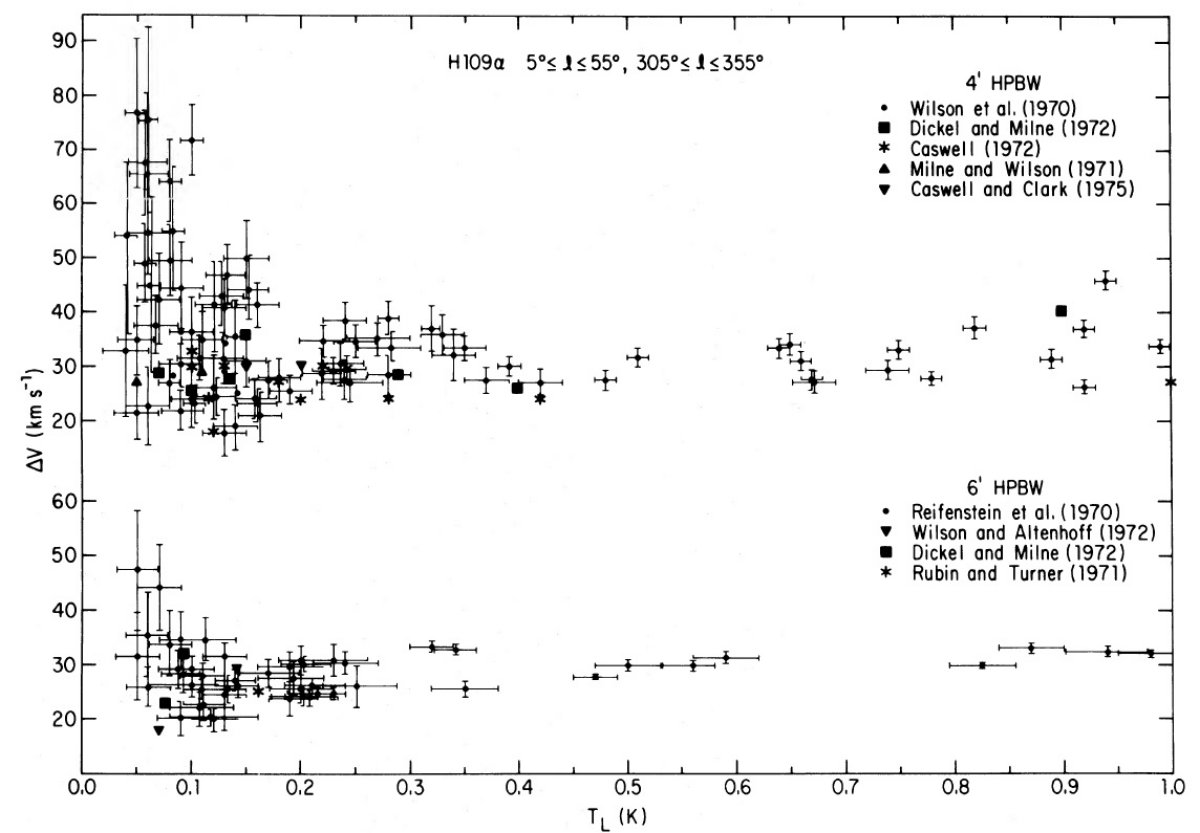

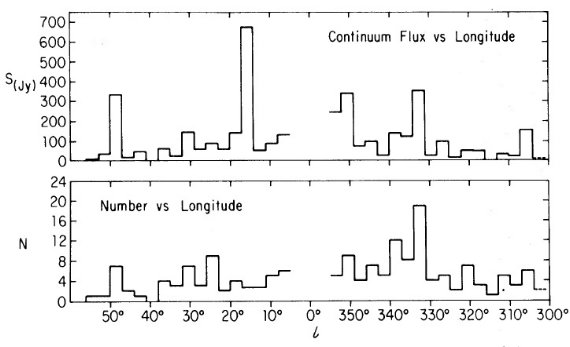

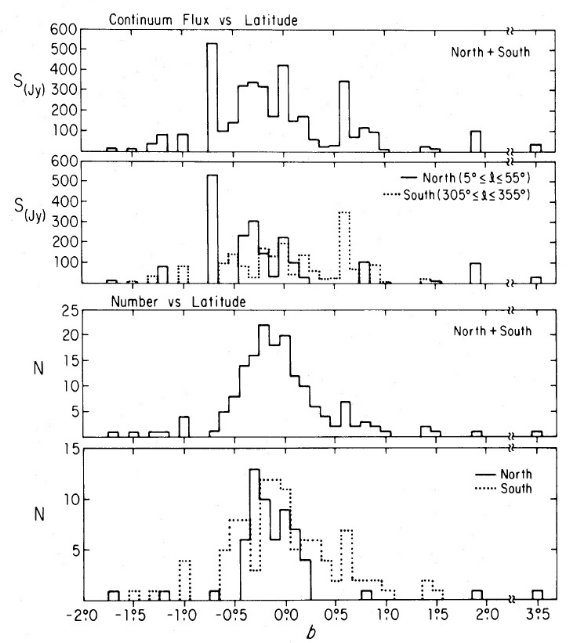

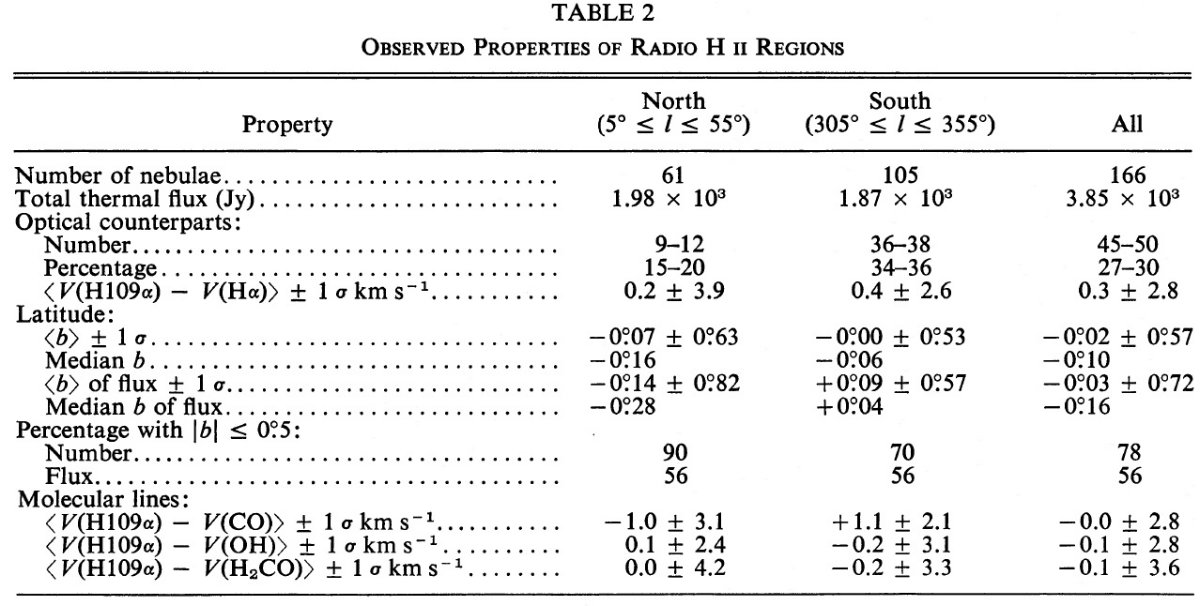

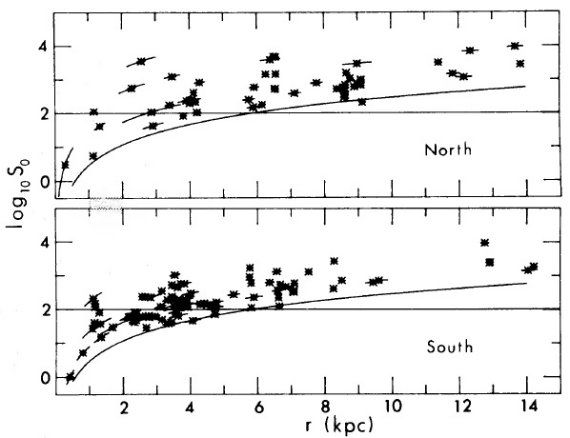

距離決定精度 = dV(r)/dr

運動距離の精度は |dV(r)/dr| に比例する。大雑把な平均精度と銀経との 関係を図1に示す。 l = 70 ではランダム速度 5 km/s が生み出す距離不定性 は平均 1 kpc くらいであることがわかる。 l = [5, 55], [305, 355] の 不定性は小さいので、本論文ではこの区間を扱う。こうしても、まだ不定性は 大きい。|dV(r)/dr| が大きい箇所では HIIRs が存在しなかったりするからで ある。 R < 3 kpc のような空白域を除くと、 |l| = [5, 55] 区間での平均 運動距離不定性は 100 pc/(km/s) 程度である。速度の方の不定性(観測精度は 十分高いとして)を 10 km/s とすると、距離の平均不定性は 1 kpc となる。