| ハットクリーク+南半球の HI 観測を基礎に渦状構造を議論する。ピッチ角 = 12.5° で腕に多くの枝があり、腕間副構造も豊富であることが判った。 太陽は主要腕にはなく、銀河系の主要構造であるサジタリウス腕の枝の上に ある。 | 太陽の周辺にある若い星はこの枝に沿っている。この局所構造に関しては星も ガスもピッチ角 20 - 25° という値で一致している。 |

ハットクリークでは l = [10, 250], Δl = 0.5°,

b = [-10, 10], &Delta:b = 0.25° の 中性水素プロファイルを得た。

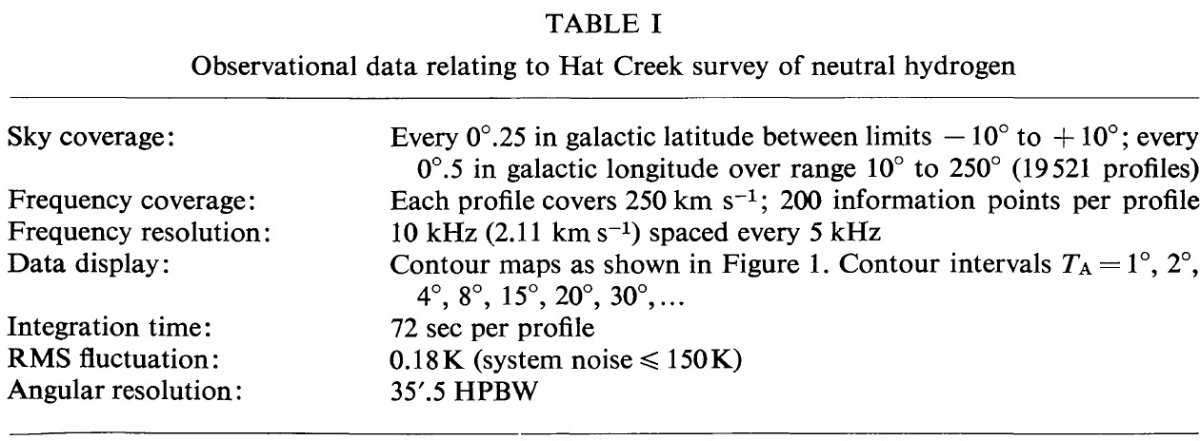

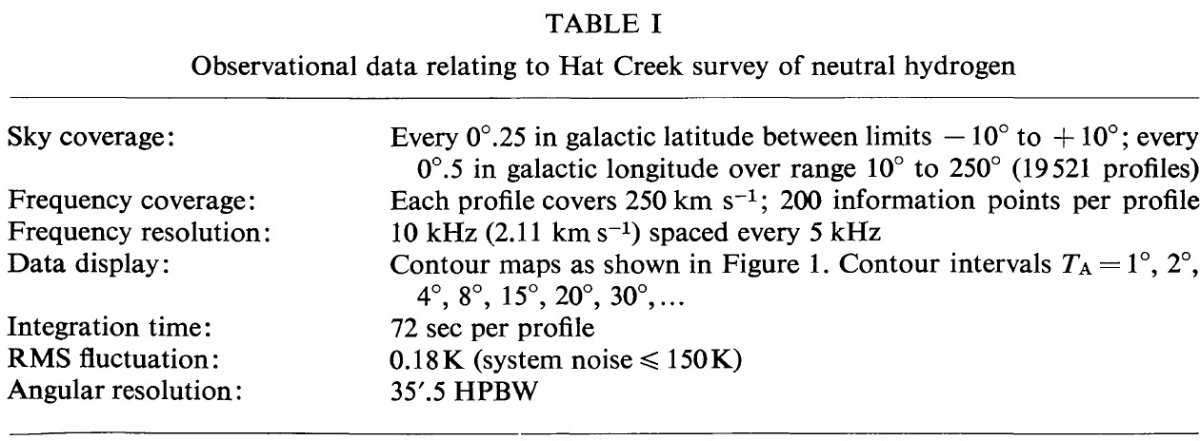

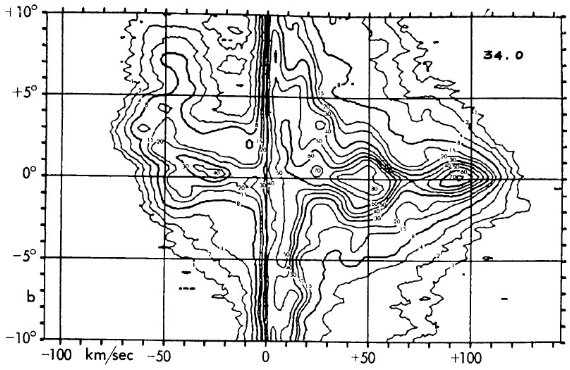

図1.ハットクリーク観測の例:l = 34.5 |

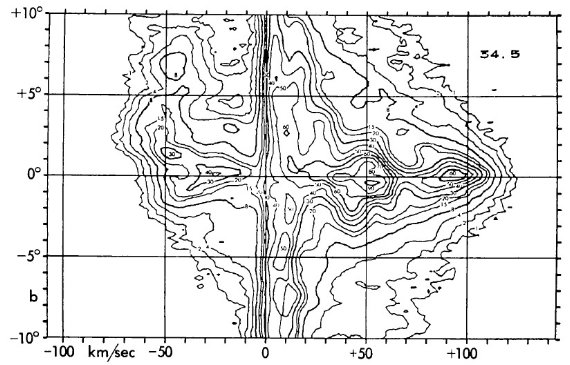

表1には観測の仕様、図1には等高線図の例を載せた。

図1.ハットクリーク観測の例:l = 34.0 |

|

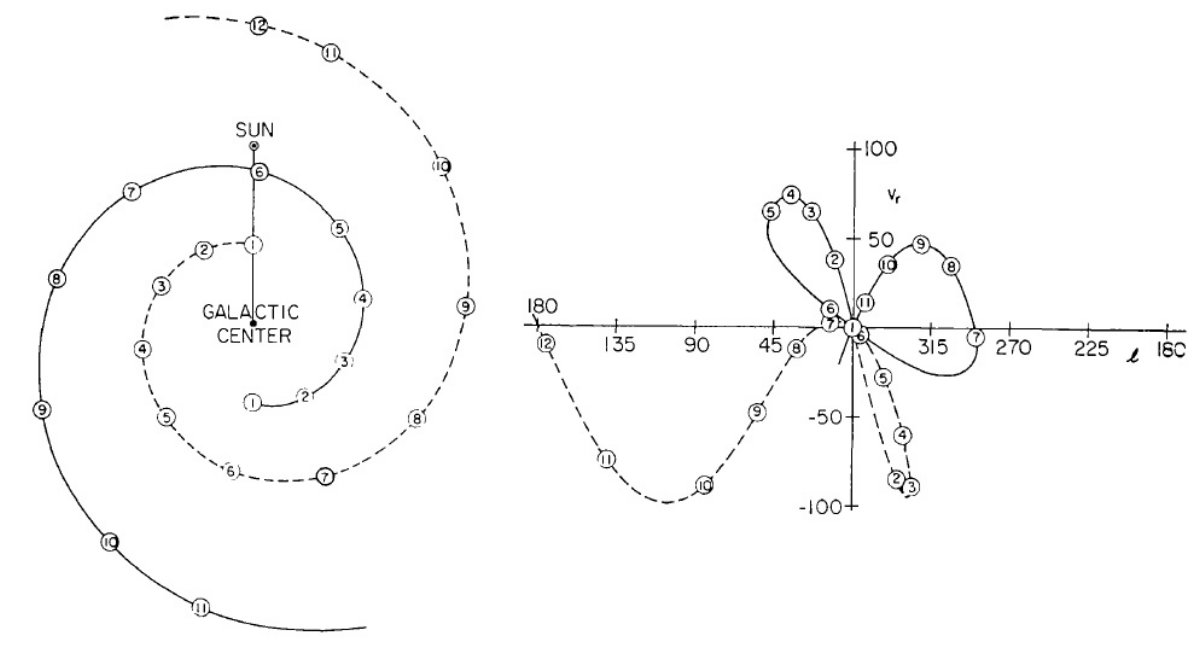

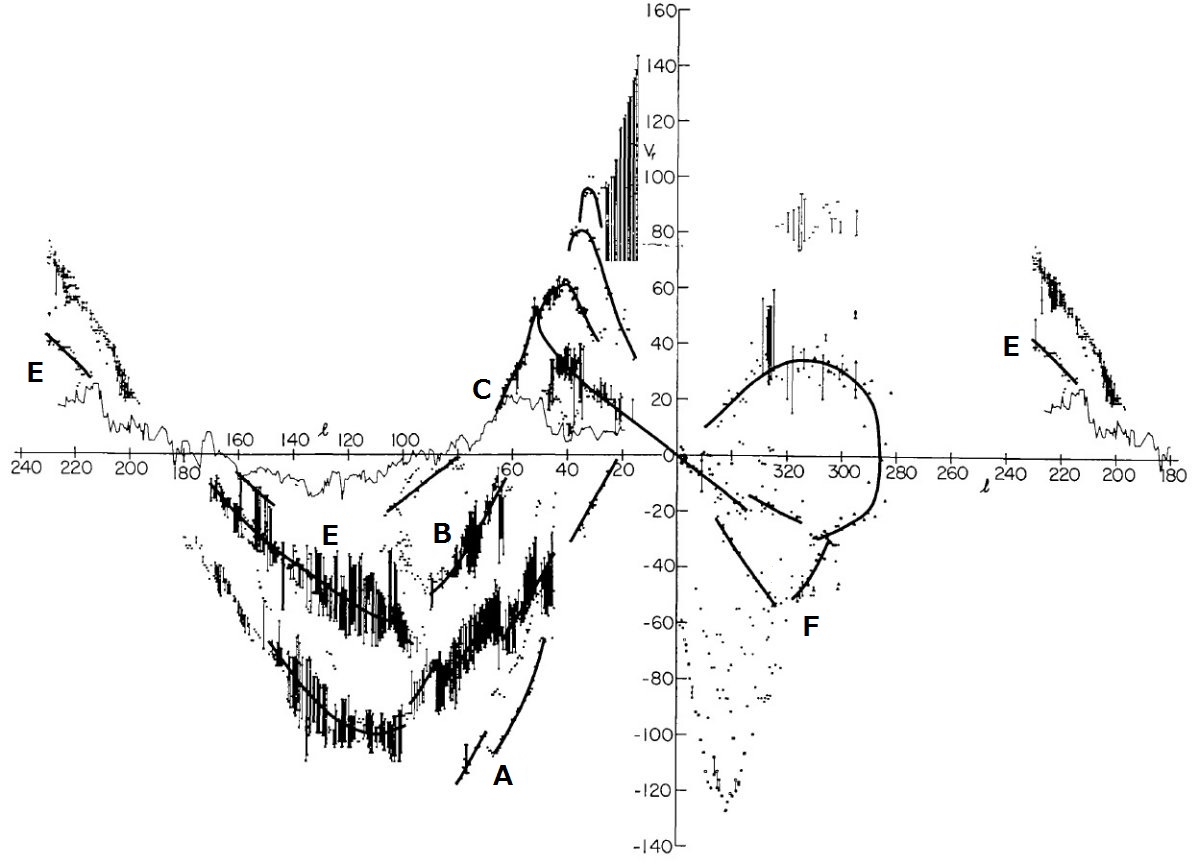

モデル渦状腕の (l, v) 図 R = [3, 15] kpc で ω(R) は R の単調関数と仮定する。 図2にはモデル渦状腕の (l, v) 図を示す。R < Ro の点は 図2右で第 II, IV 象限にある。R > Ro の点は 図2右で第 I, III 象限にある。 |

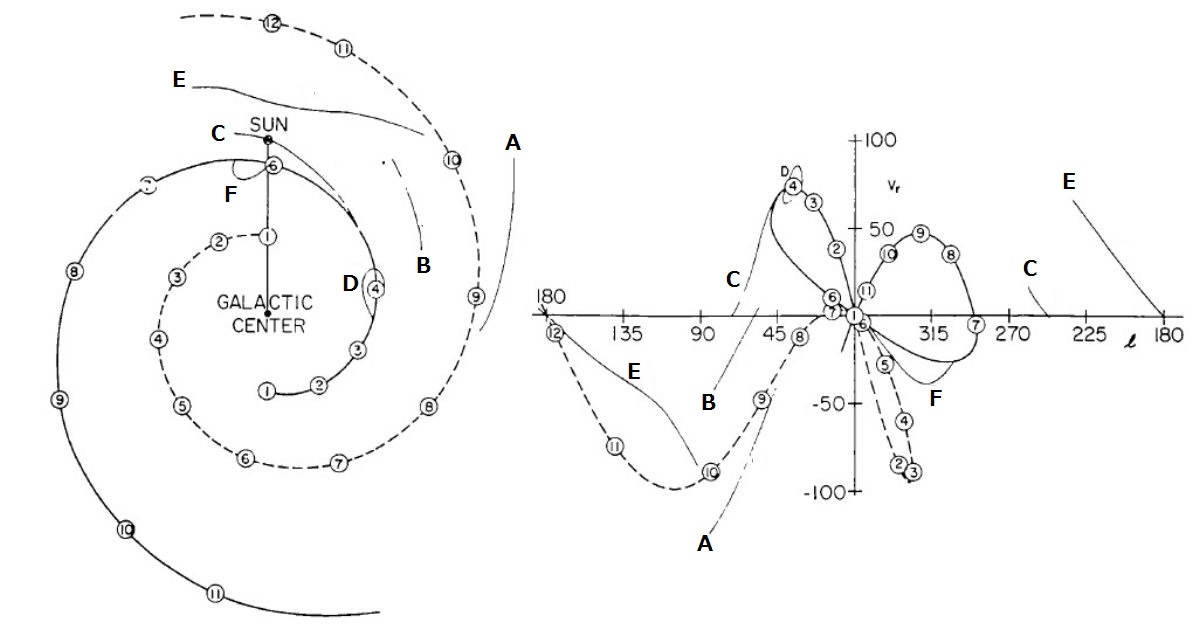

枝が加わると。 現実の銀河は主要腕に加え、枝、腕間副構造などがある。そうすると (l, v) 図は図3のようになる。 |

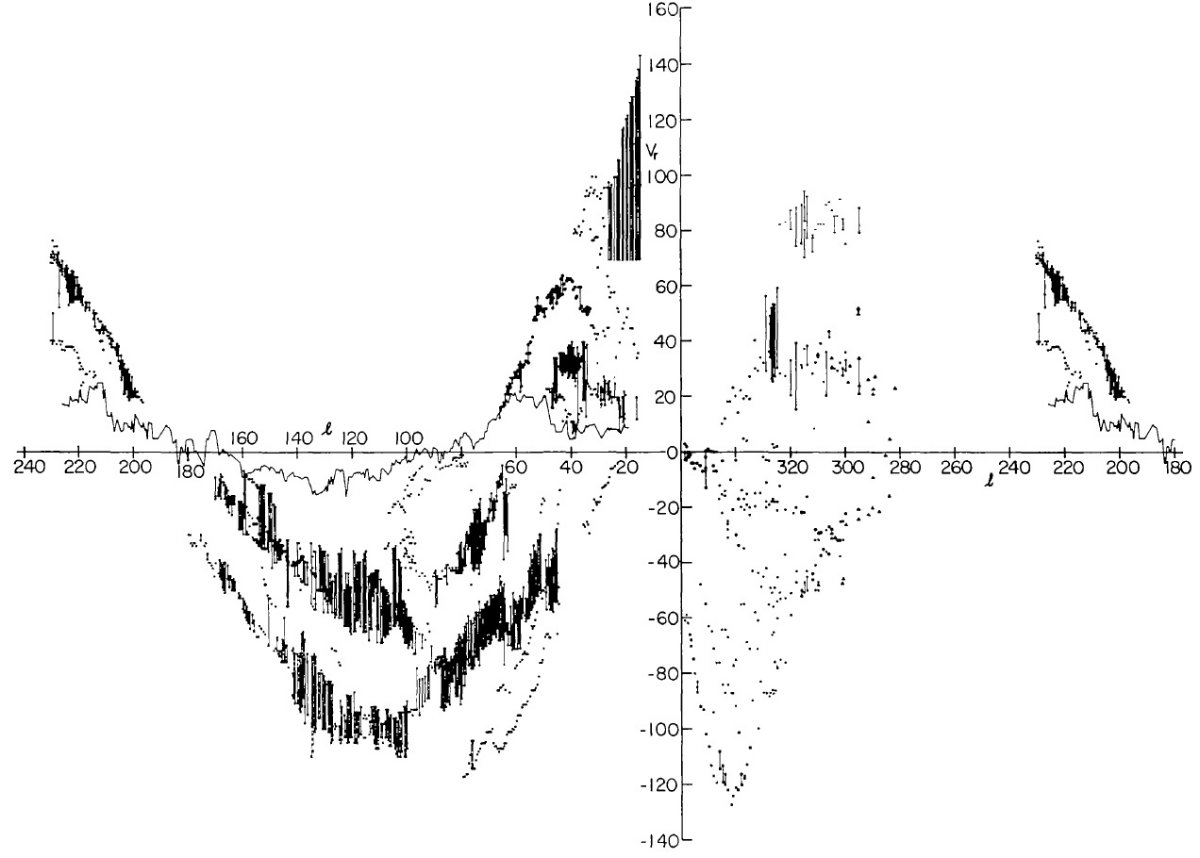

| 図4で、 l = [10, 230] はハットクリーク観測、 l = [300, 360] は Kerr 1969 の観測である。 | l = [290, 310] の白三角は Varsavsky 1969 による。 l = [280, 300] の黒三角は Wilson 1969 の HII 速度である。 |

|

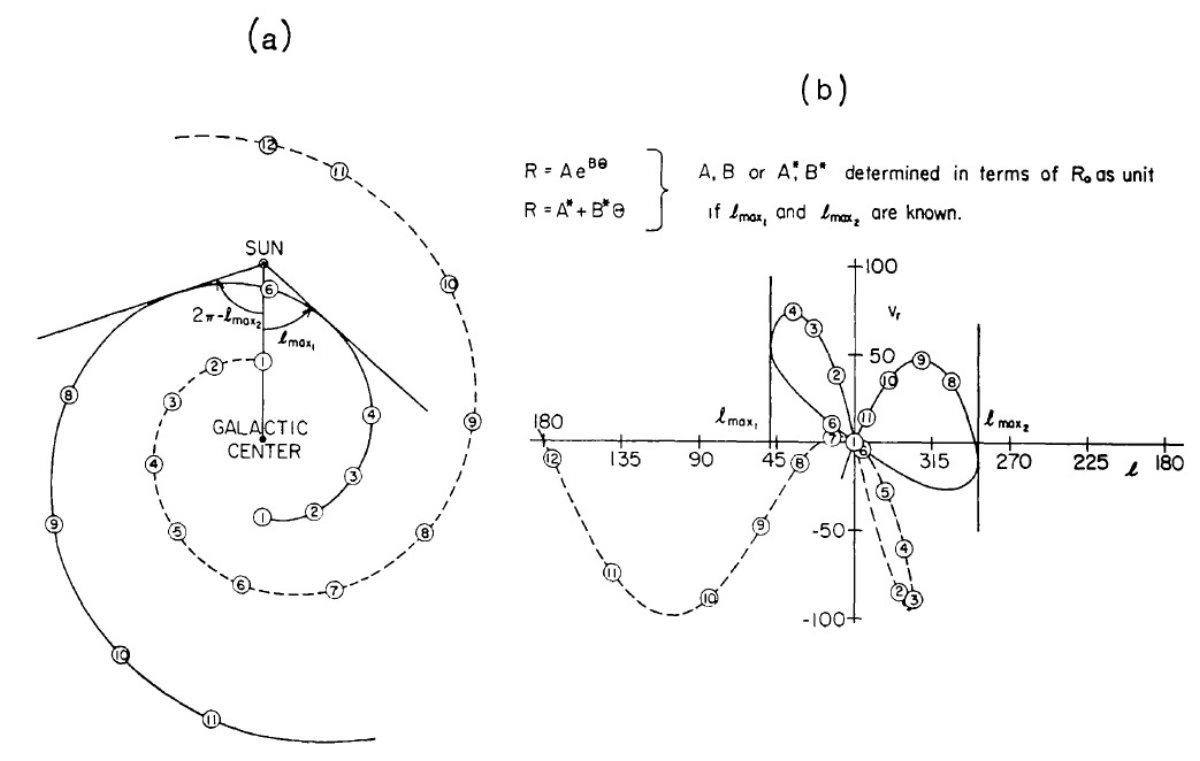

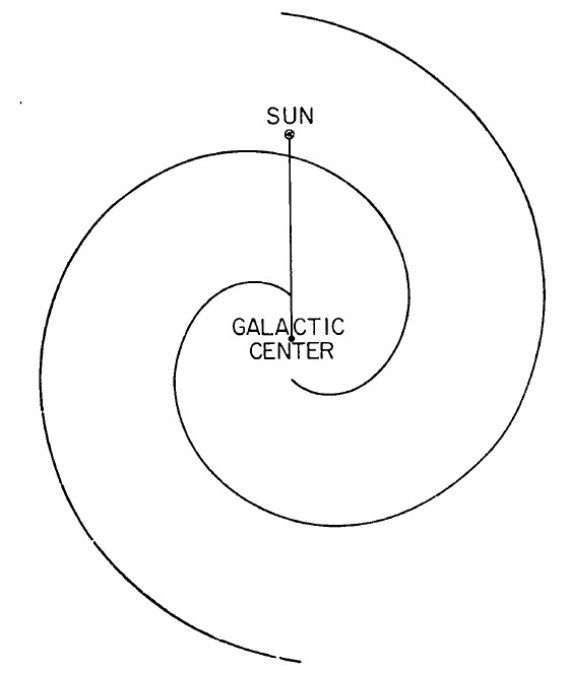

接線方向角 lmax1 と lmax2 もし銀河系が図5のように滑らかな連続腕を持っているなら、ピッチ角を 指定すると、一般的な特性を与えられる。図5に表現されている A, B または A*, B* を接線方向角 lmax1 と lmax2 から決めることが出来る。観測から、 lmax1 = 50.5 lmax2 = 284.0 なので、 A = 0.410 B = 0.245 または A* = 0.202 B* = 0.220 を得る。太陽付近でのピッチ角は 12.5° である。 |

図6. lmax1 と lmax2 から導いた(A*, B*) 値 を使った滑らかなモデル。 |

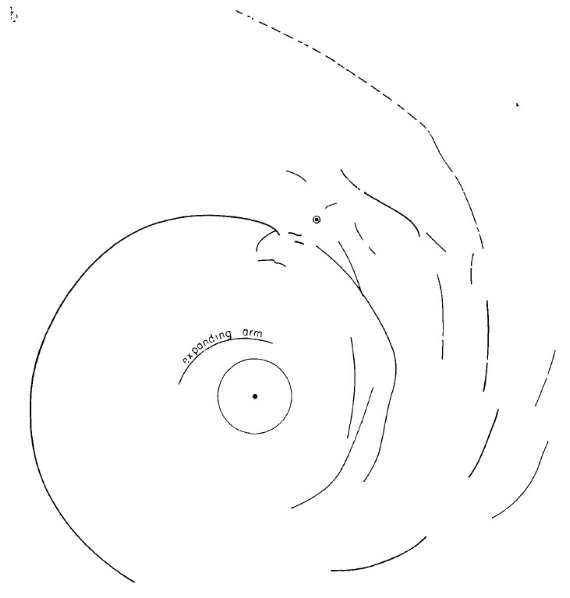

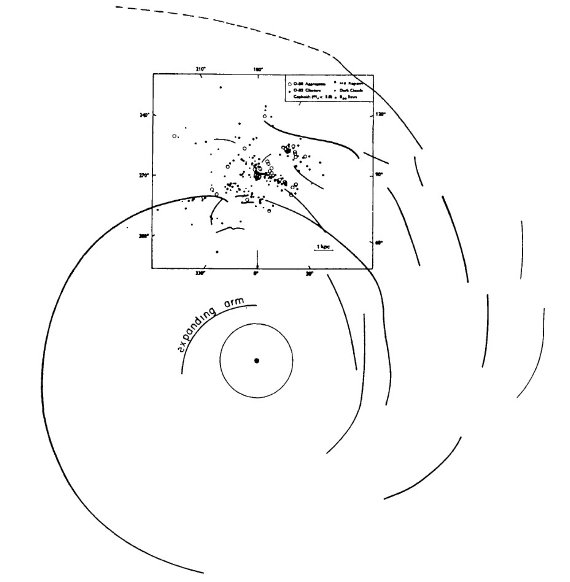

| より詳細な腕の姿を得るために、図7に示した副構造をシュミット (1965) の回転曲線を用いて、平面図に転換した。図8の左半分 に詳細が抜けているのは、南半球の観測が b = [-2, 2], &Delta:l = 1 と 不十分なためである。このため、副構造に確信が持てなかった。 図8では多くの枝や腕間副構造が見える。 |

図8.図7の経路を平面図に直したもの。左側がラフなのは 観測データのためで、実際の銀河の姿ではない。 |

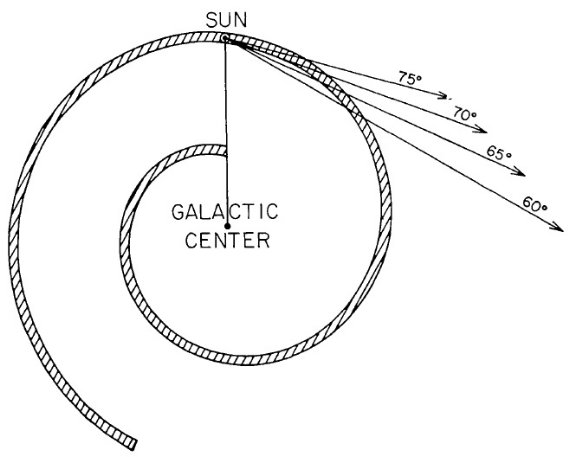

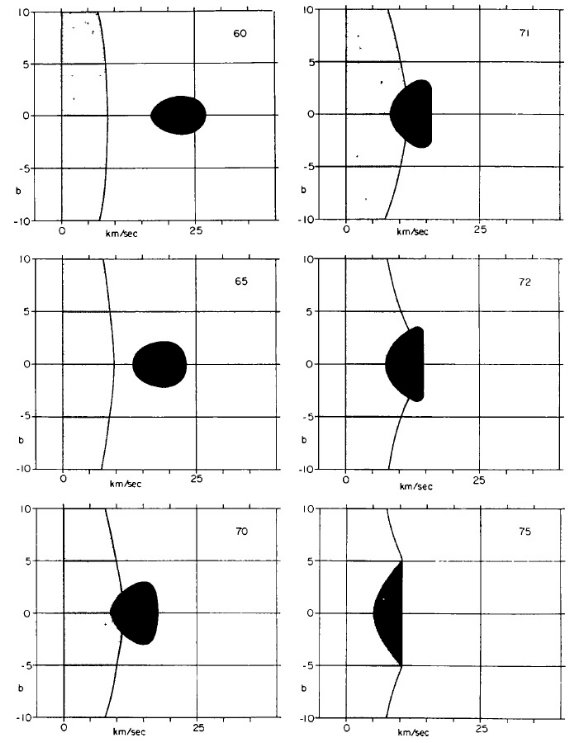

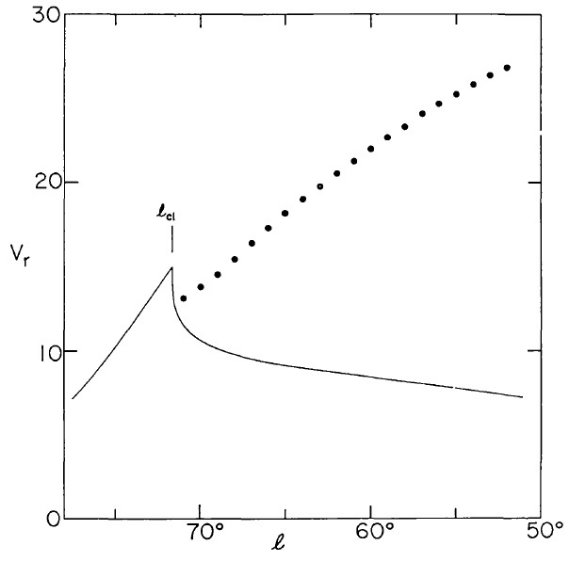

図9.太陽を含む腕のモデル。l = 60, 65,... も示す。 局所腕 太陽が腕的な構造上に位置することは多くの観測から示唆されている。 しかし、太陽は主要腕に乗ってはいない。それはサジタリウス腕の 枝に乗っている。Westerhout 1958 は 21 cm 観測から l = 80 のシグナス 複合が独立な天体であることを示した。Mathewson et al 1961 は l = 264 のベラ複合体が視角でシグナス複合体に匹敵する独立な天体であることを 示した。これら二つの複合体は互いに約 180° 離れている。これらは 太陽が属する腕的構造を前と後ろに透かして見た結果である。 臨界角度 lc1, lc2 この構造が水素線でどう現れるかは図9、10、11に説明した。 図9で l = 60 の視線はまず太陽近傍のガスを通り抜ける、次に数 kpc 離れて から構造体に再突入する。l = 65 の視線にも同じようなことが起きる。ただし、 再突入が起きるのは少し近くになる。ついに、ある角度 l = lc1 でもはや再突入は起こらなくなる。l ≥ lc1 では視線が構造 体を通過するのは1回だけである。同様の臨界角度が大体 lc2 = 360-lc1 のあたりで起こる。 銀河面の区画分け lc1 と lc2 は銀河面円周を二つの区域に分ける。 l = 0 を含む内側区域では視線は腕を二回通過する。 l = 180 を含む外側区域では視線は腕を一回通過する。 それらに対応して次の三つの距離を定義する。 d1 = 最初のガス帯を抜ける距離 d2 = 二回目のガス帯に入る距離 d3 = 二回目のガス帯を抜ける距離 しかし、d2 と d3 をドップラーシフトから区別する のは難しい。したがって、その平均値 ⟨d2, d3 ⟩ を扱う。d1 に関しては Weaver 1969 を見よ。 図10=モデル (b,v) 図 図10は図9で考えたモデルに対して、色々な l に対する (b, v) 等高線 を示す。l ≤ lc1 の場合、v = 0 付近ではガスが至る所に あるから、その分布は非常に高い b まで及んでいる。その外側輪郭が図 の左側、上下に走る弓状の線である。 黒く塗りつぶされた領域は b 方向の広がりは小さい。 l = 60 に対し、 第2ガス帯の平均視線速度は ⟨v⟩ = 22 km/s である。 l が lc1 に近づくと、(b,v) 図上で第2ガス帯は第1ガス帯 に近づいていき、b の広がりも上下に伸びる。l = lc1 では、 ついに、両者が一体化する。 図11は図9モデルに対する理論的な (l, v) 図である。 点線は第2ガス帯を、実線は第1ガス帯の端を表す。 枝が不連続? 図3a のような以前のモデルでは、例えば構造Cのように太陽を含む枝 が存在した。構造Cの (l, v) 図を図3b に示す。図3では厚みを考慮して いなかった。そのせいで、厚みゼロの渦状腕の枝に沿って、前後を見通すと (l, v) 図は 図3b のように v = 0 まで伸びてそこで不連続 (l = 70, 250) を生じる。 |

図10.図9のモデルから計算した理論的 (b, v) 等高線。  図11.図10に示すような (b, v) 等高線から得た図9のモデル銀河 の (l, v) 図。 ところが、厚みが有限の腕に沿って前後を見ると、第2ガス帯の構造は 太陽周辺の第1ガス帯と融合するが、そこは v = 0 ではない。第1ガス帯 が前側と後ろ側の枝の結合を果たしている。 |

|

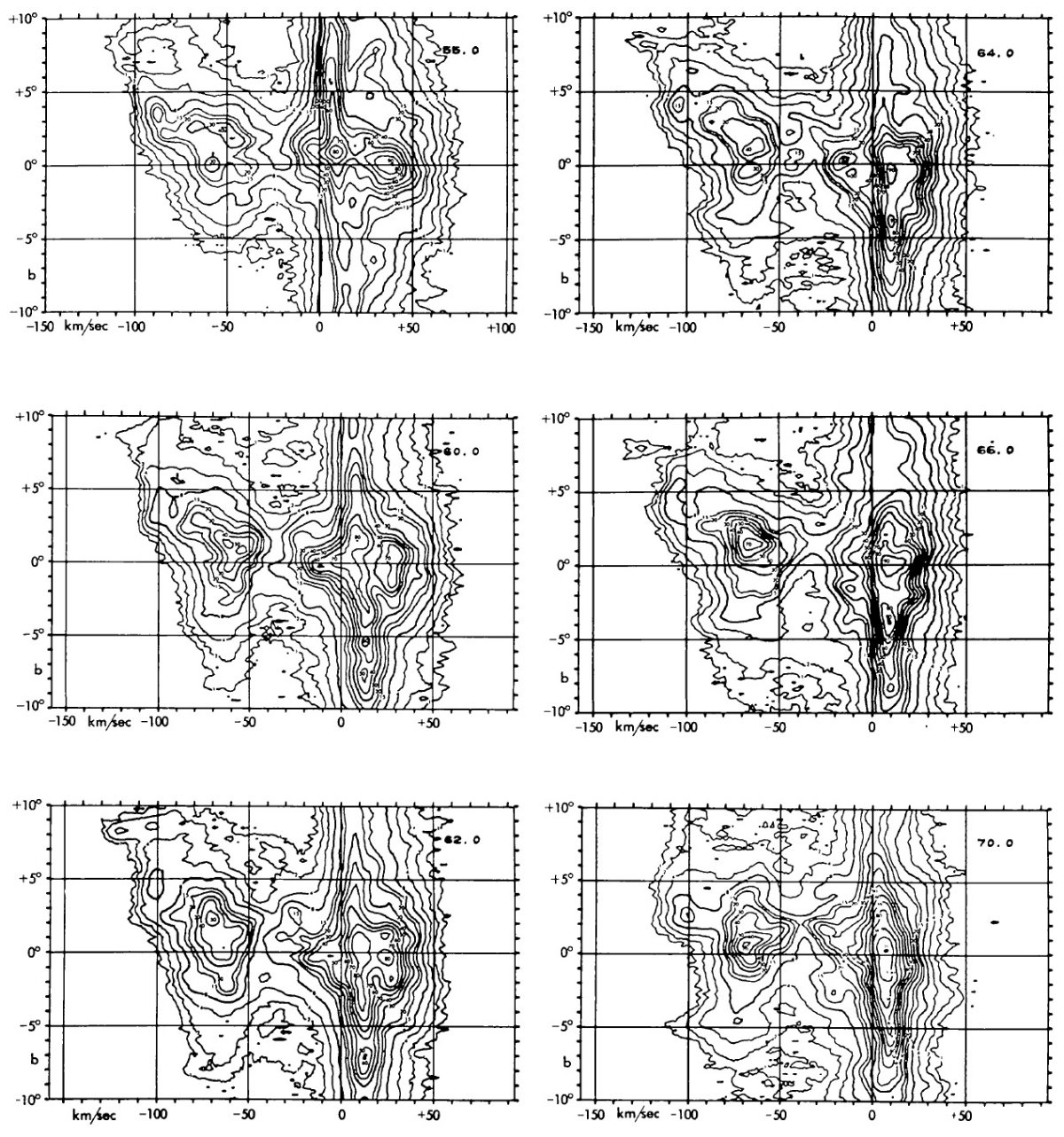

図4と図11の類似 図4の観測 (l, v) 図で、 l = 60 と 220 付近には強い特徴が見える。 それは図11の構造Cへの第2水素帯と似ている。特に、それらが太陽周辺 ガスへと融合していく様子が図11に類似している点が重要である。 観測に見る融合 図12は図10の観測版であるが、両者の類似は著しい。図12 l = 55 では第2水素帯と第1水素帯が明瞭に分離している。l の増加と共に第2水素 帯の高さが増加し、同時に第1水素帯に融合していく様子は図10に予想され る通りである。 |

枝腕? 図7の l = 60, 220 に見える特徴を変換して導かれる構造は図8では サジタリウス腕から、またはその近くの枝腕として示されている。 太陽を通過する筋として描かれていないのは図7に現れた特徴のみを 変換して図8を作成したからである。しかし、明らかに枝の部分を結び 合わせるのは前節で解析したように太陽周辺の高銀緯まで伸びたガスである。 |

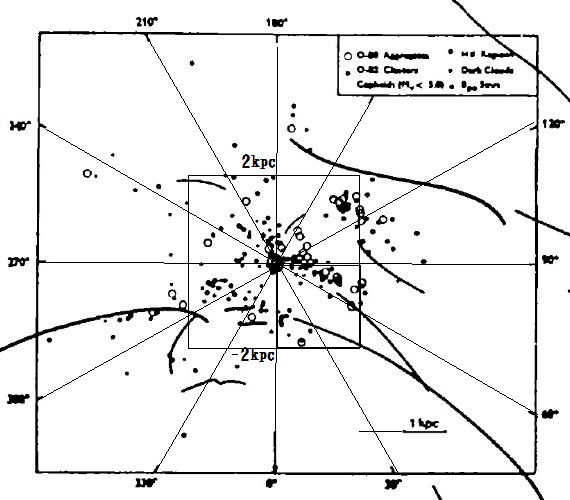

図13.近傍の若い星の分布を観測された中性水素分布に重ね合わせた。 星とガスの分布は完全に独立な方法で決められたことに注意。一致は極めて 良い。この図は昔からの問題であった、星の局所的分布から導かれた ピッチ角と、ガスの大局分布から決まるピッチ角がなぜ違うのかという 疑問に答えている。 |

図Ⅰ3b.左図の拡大。中央の四角は4kpc角。 図13=星と水素の重ね合わせ 図13には近傍の若い星の分布(Schmidt-Kaler 1964)を図8の観測中性 水素分布に重ね合わせた。星とガスの分布は完全に独立な方法で決められた ことに注意。一致は極めて良い。この図は昔からの問題であった、星の局所的 分布から導かれたピッチ角 20 - 25° と、ガスの大局分布から決まるピッチ 角 12.5° がなぜ違うのかという疑問に答えている。 明らかに、星の方は局所データ、ガスは大局データを用いており、 比較対象自体がまちがっていたのである。 |