| パークス 18 m とハットクリーク 26 m による HI 21 cm サーベイデータ を円周回転モデルで解析した。Ro=10 kpc を仮定。 | 等高線マップを (i) HI 表面密度、(ii) 銀河基準面からのズレ、(iii) HI 層の厚みについて与えた。 M(HI) = 4.81 109 Mo でその 81 % は太陽周円の外側にある。 |

|

回転曲線 R > Ro = 10 kpc における回転曲線には多くの研究がある。その結果、 回転曲線は外側銀河系では平坦で、 R = 15 kpc で θ = 280 km/s の 弱いピークを示すことが判っている。回転曲線の決定には HIIRs への正確な 距離が必要である。参考天体数が少ないことと、銀河の回転曲線が外側で 極めて平坦であることから、我々は R > Ro では θ(R) = θo = 250 km/s と仮定する。 |

動径方向の運動 動径方向の運動をモデルに入れていないのは大きな影響を持つかも知れない。 Burton 1972 は比較的小さな速度変動が HI ラインプロファイルに影響する ことを注意した。密度波による効果は Yuan 1969 が調べた。そのような 影響が系統的に起きると、密度の精度だけでなく、渦状構造を与えてしまう 危険がある。しかし、平坦円運動の仮定は実用的なのでここでは採用する。 |

|

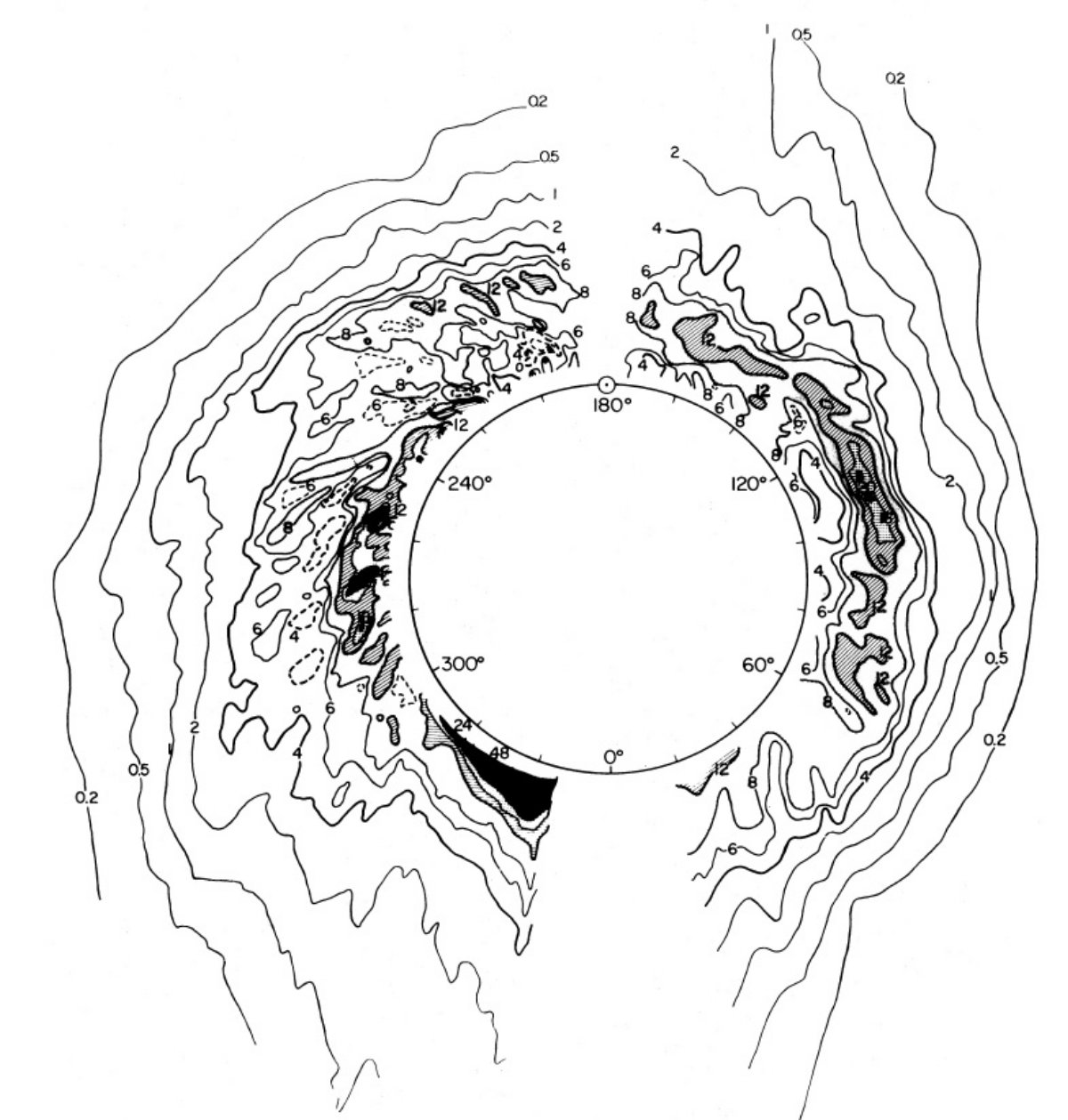

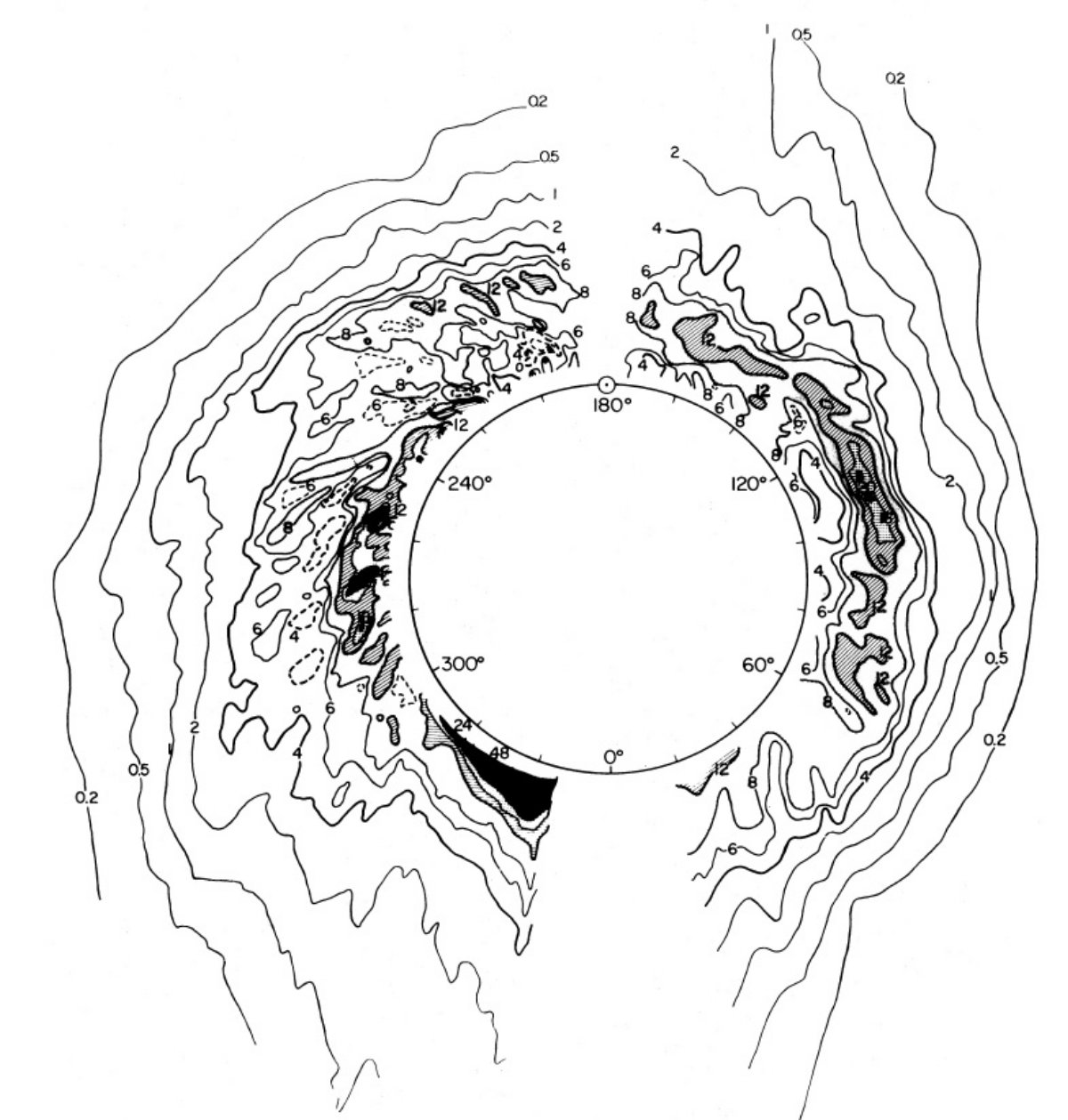

図1= HI 等表面密度線 図1は HI 等表面密度線を示す。 R = 20 kpc までは腕は支配的である。 その先はより一様な分布で低下していく。渦状腕の全体の見かけは不規則で、 3つか4つの主要腕がある。2本腕「グランドデザイン」から期待される 両側対称性は存在しない。ペルセウス腕は (R, φ) = (13, 140) から (20, 250) まで、カリーナ腕は (11, 205) から (16, 310)、アウター腕は (12, 50) から (15, 140) まで伸びる。カリーナ腕の (12,205) から大きなスパーが出て (20,300) まで続く。 (0, 0)が銀河中心である。 ペルセウス腕 ペルセウス腕は R = 14 kpc で反中心方向を過ぎる。腕には多数の HIIRs が 附属しており、それらの測光距離は Moffat, FitzGerald, Jackson 1979 が 求めた。 南北非対称 図1には HI が第3、第4象限の方が第1、第2象限より遠方まで広がって いることが示されている。このような対称性の欠如はおそらく北銀河で HI 円盤 が大きく折れ曲がっていることに起因する。 |

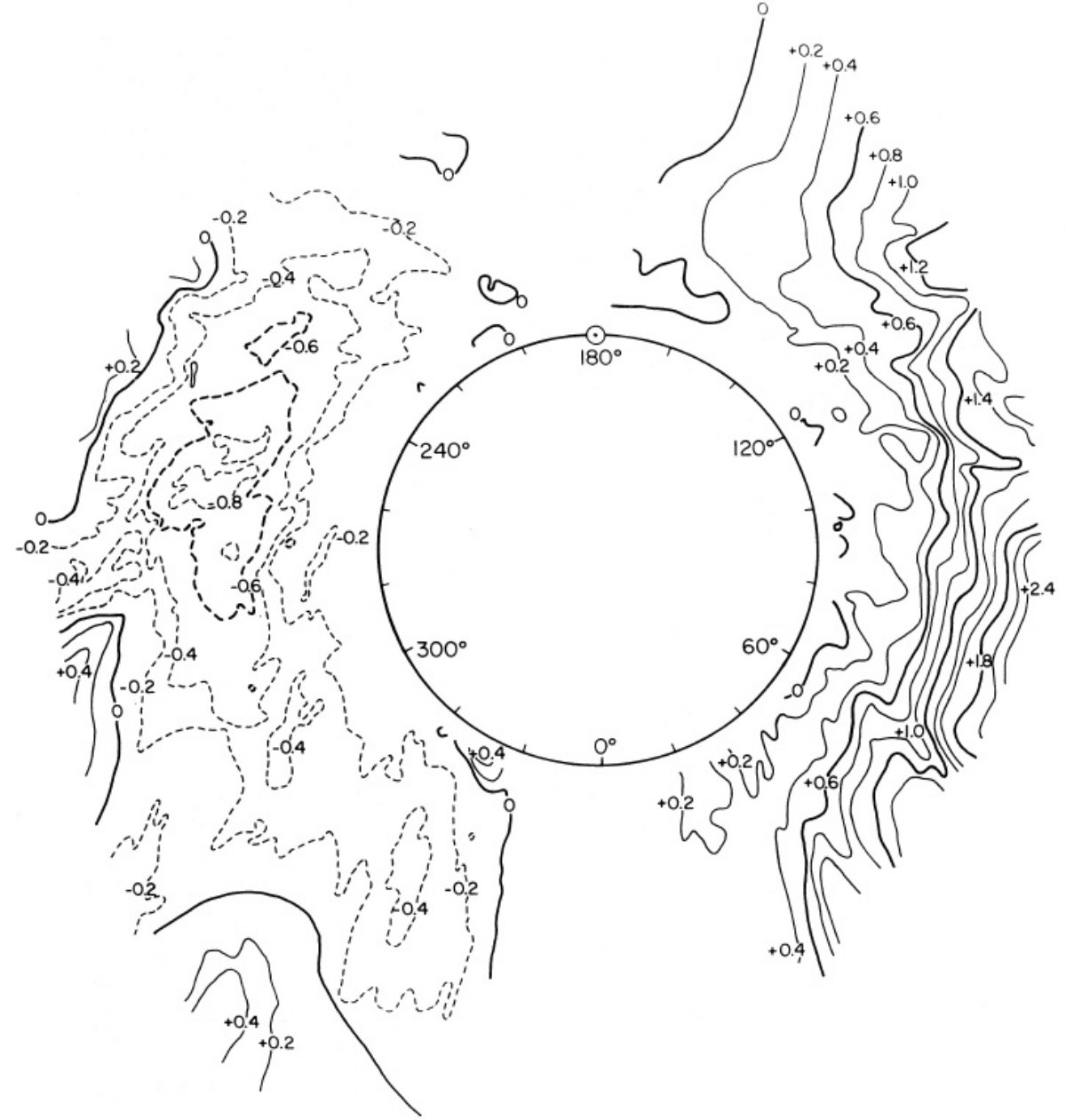

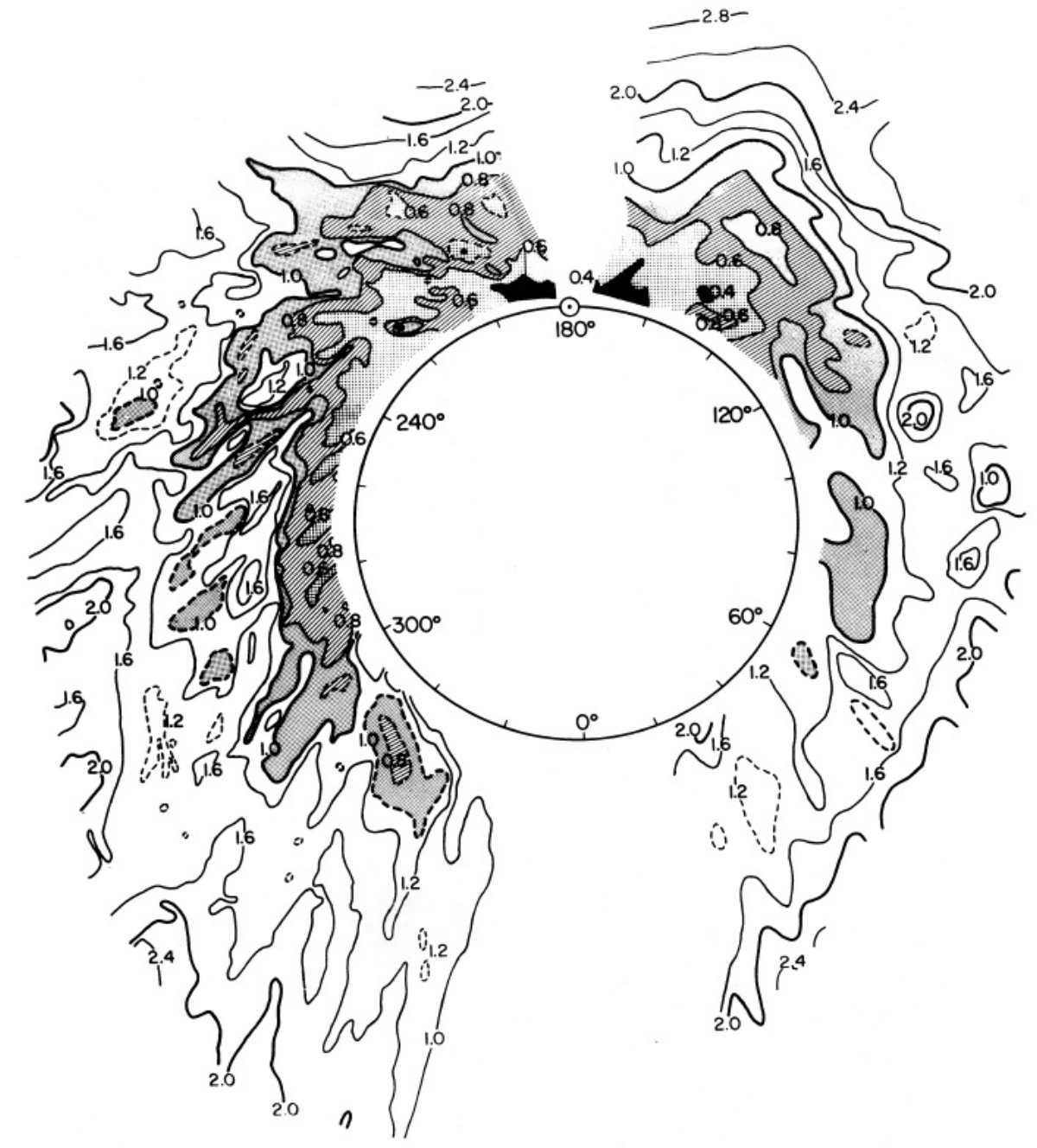

図1の欠点 図1には多くの欠陥がある。特に (11, 340) の強い構造は太陽近傍の非円周 運動ガスが原因であろう。また、 Kerr 1962, Kerr, Westerhout 1965 が言う ように LSR が外向きに運動しているなら、HI 分布の対象性は改善される。 図2=ワープ 図2は HI 層の中心高度 zc の分布を示す。北銀河で上に、南銀河で下にずれる 傾向は明らかである。北側では距離と共に急速に上がって行くが、南側はそう でなく、 (17, 260) で最低値 -850 pc に達する。LMC の DM = 18.3 とすると、 その位置を銀河面に投影すると (38, 265) となる。つもり ワープの最低方向は LMC に近い。 図3= HI 層の厚み 図3には HI 層の厚み z1/2 を等高線の形で示す。Lozinskaya, Kardashev 1963 が示したように銀河面の端では厚さは 2 kpc に達する。 |

| 外側銀河系の HI 表面密度分布を求めた。 |