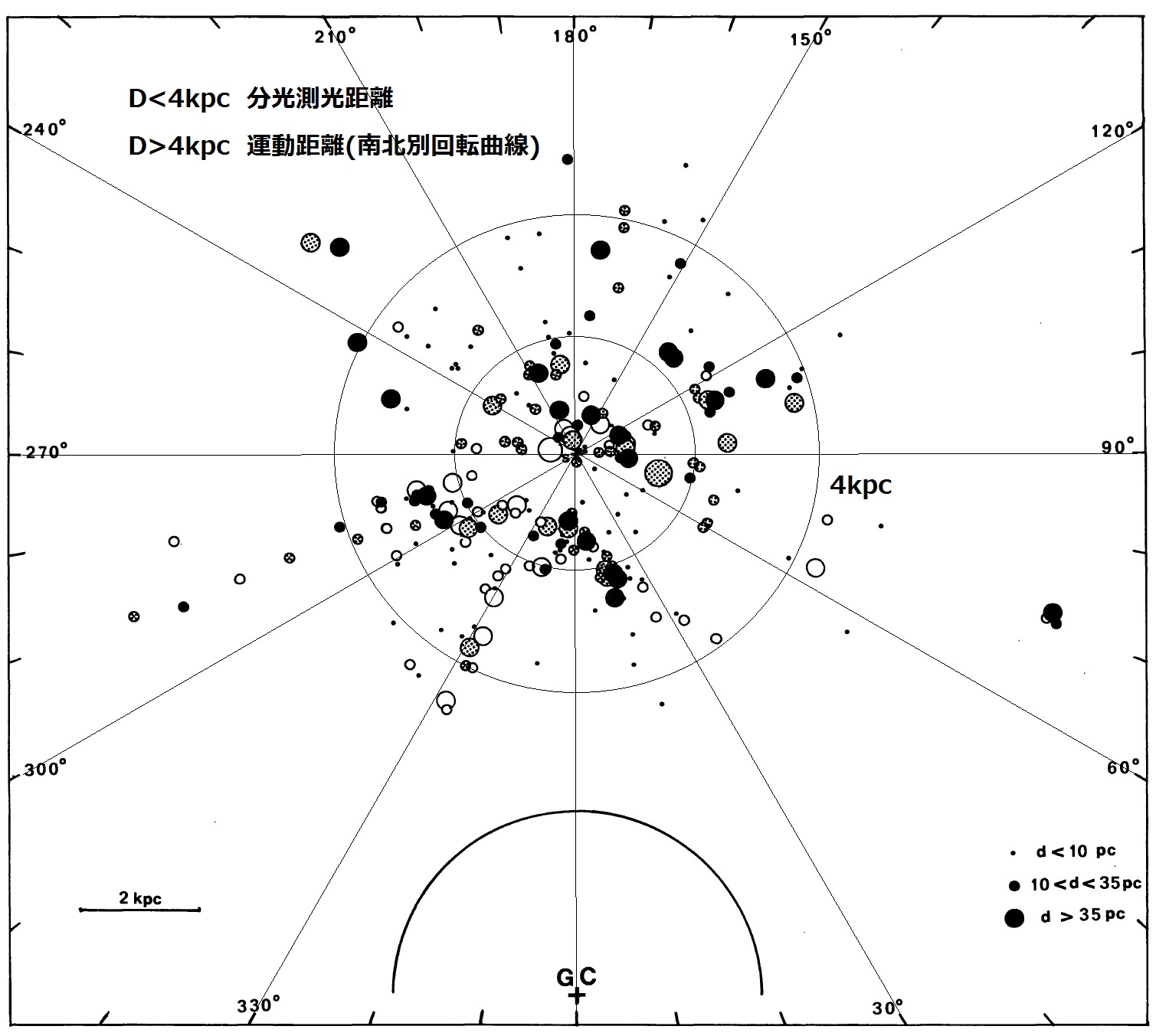

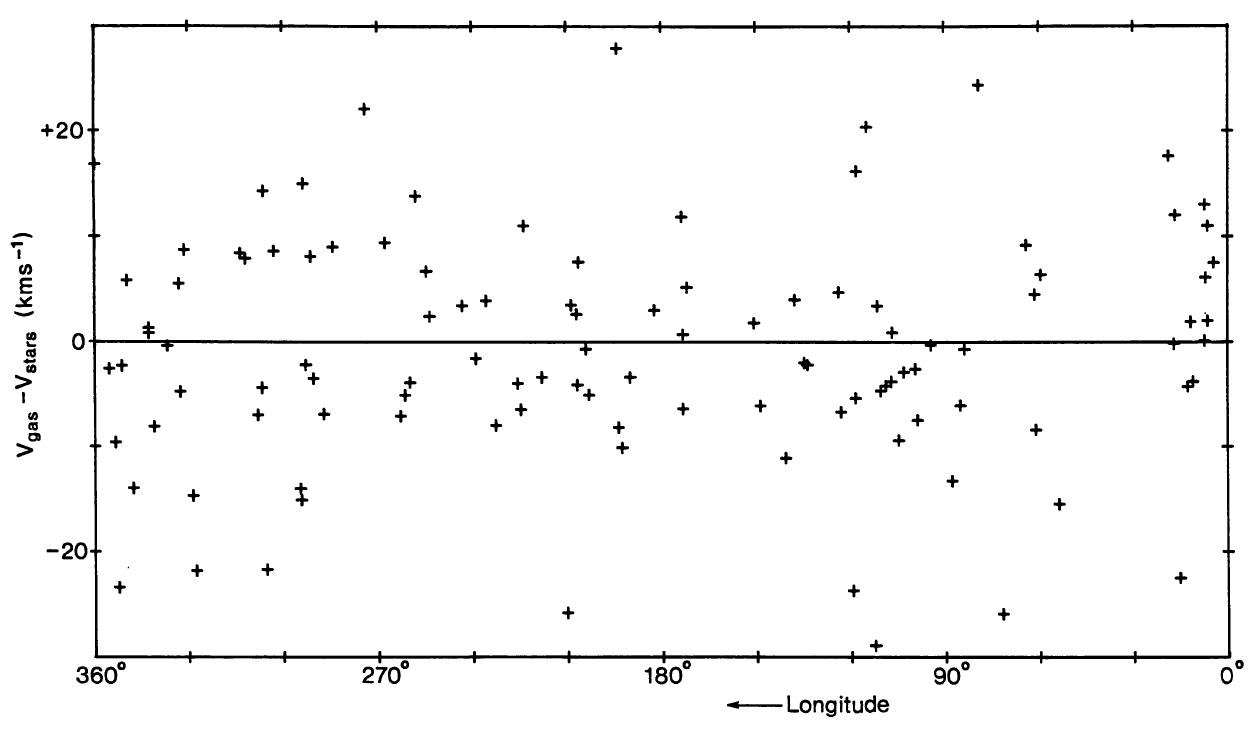

図1=可視 HIIRs の分布

図1には可視 HIIRs の分布を示す。 Ro = 9 kpc を仮定した。図中の円は

3 kpc 膨張腕 (Rougoor, Oort 1960) を表す。丸の大きさと濃さは HIIR の

サイズと強さを示す。分光測光データは r < 4 kpc まで

で、その先 8 kpc までは運動距離が用いられた。

Becker (1964)

でなじみ深い3つの腕の断片が見える。例えば MK-距離と Hγ 距離の

双方が知れている星や、複数個の星がある HIIRなど、距離精度の高い天体のみ

をプロットすれば、腕はよりはっきり現れる。全体の分布は銀河星団

(Moffat, Vogt 1973), や

O-型星

Walborn (1973)

のそれらと良く合う。

ペルセウス腕

Morgan, Sharpless, Osterbrock 1952 や

が提案したこの腕は l = [100, 140], r = 2.5 kpc にある。

Georgelin, Georgelin, Roux 1973

は腕が l = 198 まで伸びている証拠を示した。この結果は

Lindblad 1967

の HI 21 cm の結果と合致する。銀経の小さくなる方向ではこれが主要腕として

伸びているかどうかの証拠がない。これを局所腕と繋げたい気はする。

局所腕

とも座(Puppis) 方向には 10 個の HIIRs があり、局所腕を Pup OB2 アソ

シエイションまで (Bok et al. 1967, Havlen 1972) 伸ばしている。この

方向で遠方にある二つの HIIRs (Fitzgerald, Moffat 1974 in preparation

だが ADS で見つからず。)はペルセウス腕の外側の腕に属するのかも知れない。

その反対側 l = 70 方向では r = 8.2 kpc にある遠方 HIIRs 群が電波で

Wynn-Williams 1969

により発見された。この HIIRs 群は最近、

Georgelin, Georgelin, Roux 1973

可視光で研究され、Crampton 1973 (unpublished) はそのスペクトルを撮った。

この遠方 HIIRs 群はおそらくペルセウス群に属する。この方向の遠方領域を

観測することで、局所腕とペルセウス腕がつながるかどうかの疑問が解消する

筈である。

| |

サジタリウス・カリーナ腕

HIIRsは l = [290, 40] で繋がっている。これは

Georgelin, Georgelin 1970

が lv-図で示した連続性の結論とも一致する。HI 21 cm データにおいても、

Weaver 1970

が全く同じ方法で同一の結論に達していた。HIIRsはカリーナ方向少なくとも

8 kpc まで伸びている。これは、

Bok 1970

や

Humphreys 1970

による腕追跡天体の研究結果と合う。l = [32, 50] では減光が強いため

遠方可視 HIIRs の発見はない。

ノルム・ケンタウルス腕

最内側腕、または

Courtes,Georgelin,Monnet 1970

の用語ではノルマ・ケンタウルス腕には r = 4 kpc の所に 13 HIIRsがある。

Weaver 1970

はこれをスパー=突起または "feature" と看做した。

主要腕は?

Ro が 10 kpc 以下である証拠が増えている。Balona, Feast 1974 は Ro =

9 kpc を与えた。可視観測は 9 kpc 近くまで来ているが、これ以上は電波

観測が必要である。H109α は有望である。図1に示す可視天体分布と

Mezger 1970

による H109α データから考えると、二本の主要腕があり、それに枝

や羽が付いているのではないか?図1を見ると、この可能性を探求するには

l = [20, 70] と l = [320, 350] 領域の研究が重要である。

|