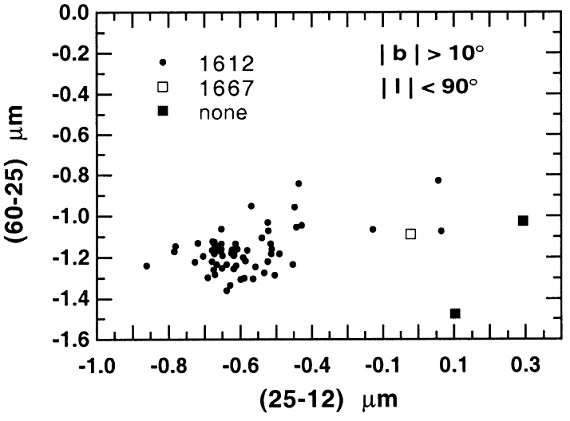

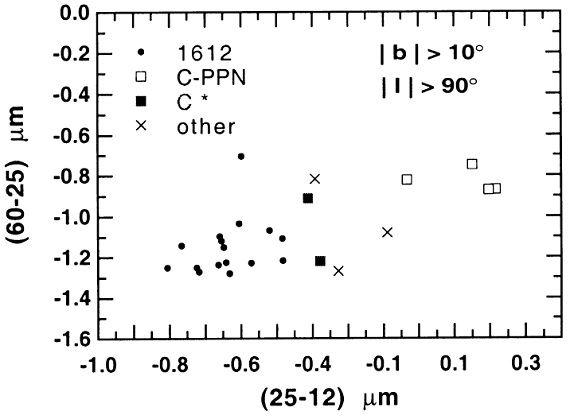

メーザー源の二色図

Olnon, Baud, Habing, de Jong, Harris, Pottasch (1984)

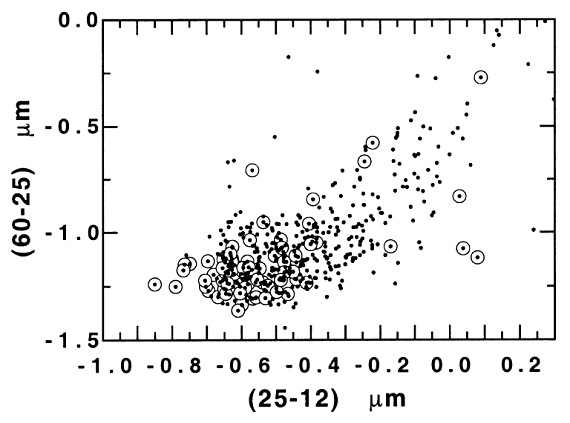

はメーザー星の系列を IRAS 二色図上に描いた。アレシボ δ - [0,38]

領域で F12 > 2 Jy の OH メーザー源のカラー区分は、

(60-25) < -0.9 で、-0.7 < (25-12) < +0.25

-0.9 < (60-25) で、2.0x(25-12) - 0.9 < (60-25) < 2.25x(25-12)

(25-12) = log(S25/S12)-0.41,

(60-25) = log(S60/S25)-0.42 を使うと、

log(F60/F25) < -0.48 で、-0.29 < log(F25/F12) < +0.66

-0.48 < log(F60/F25) で、

2.0xlog(F25/F12)-1.3 < log(F60/F25) < 2.25x(F25/F12)-0.5

図1にはアレシボ OH/IR 天体の二色図を |b|>10 源に強調を付けて示す。

大部分は pre-IRAS OH/IR 星とミラ型星をつなぐカラー帯に存在する。

-0.38 < (25-12), つまり 0.03 < log(F25/F12) にはサンプル星が殆ど

存在せず、あったとしても全体の集合の縁にへばりついたものである。

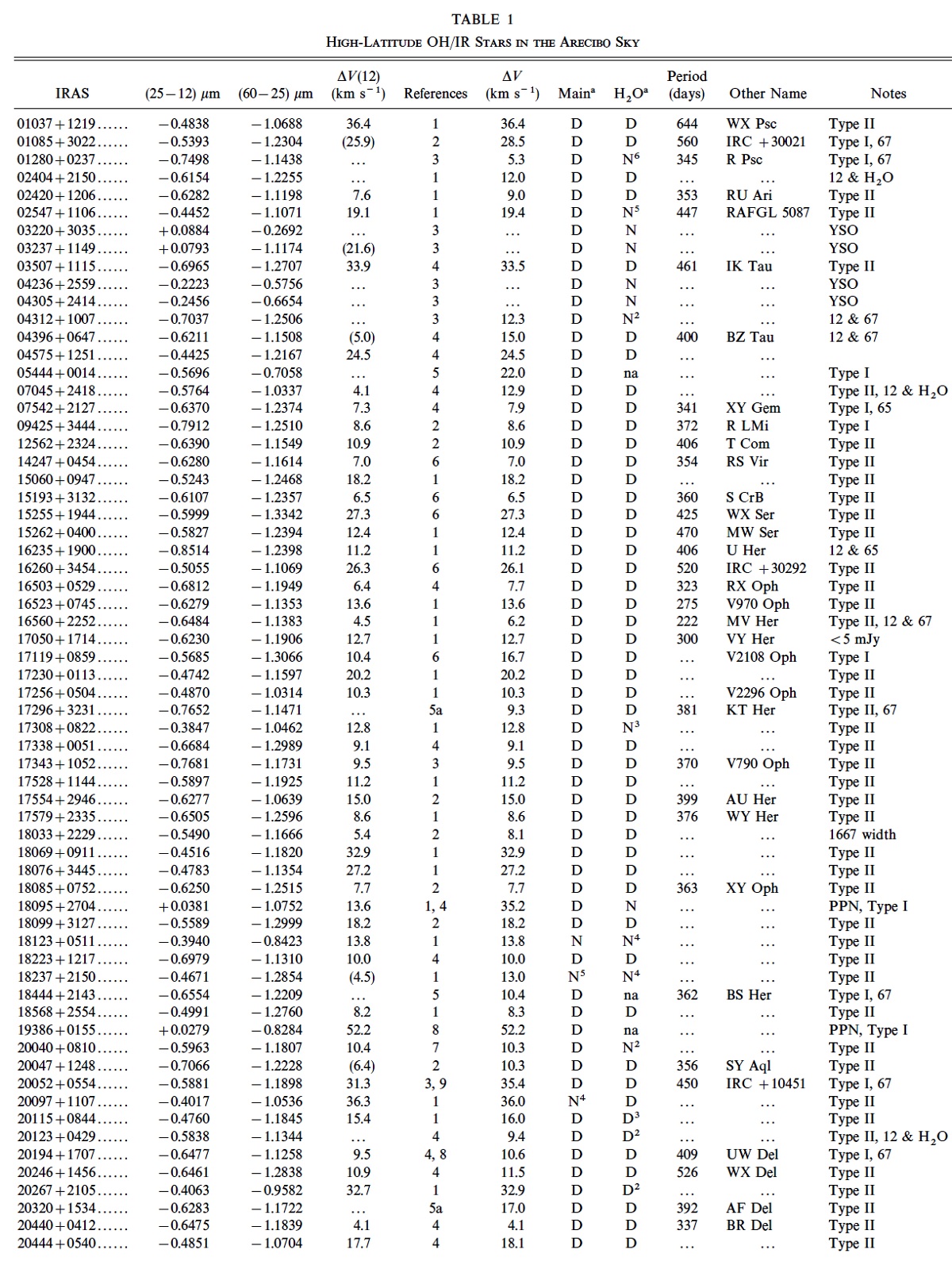

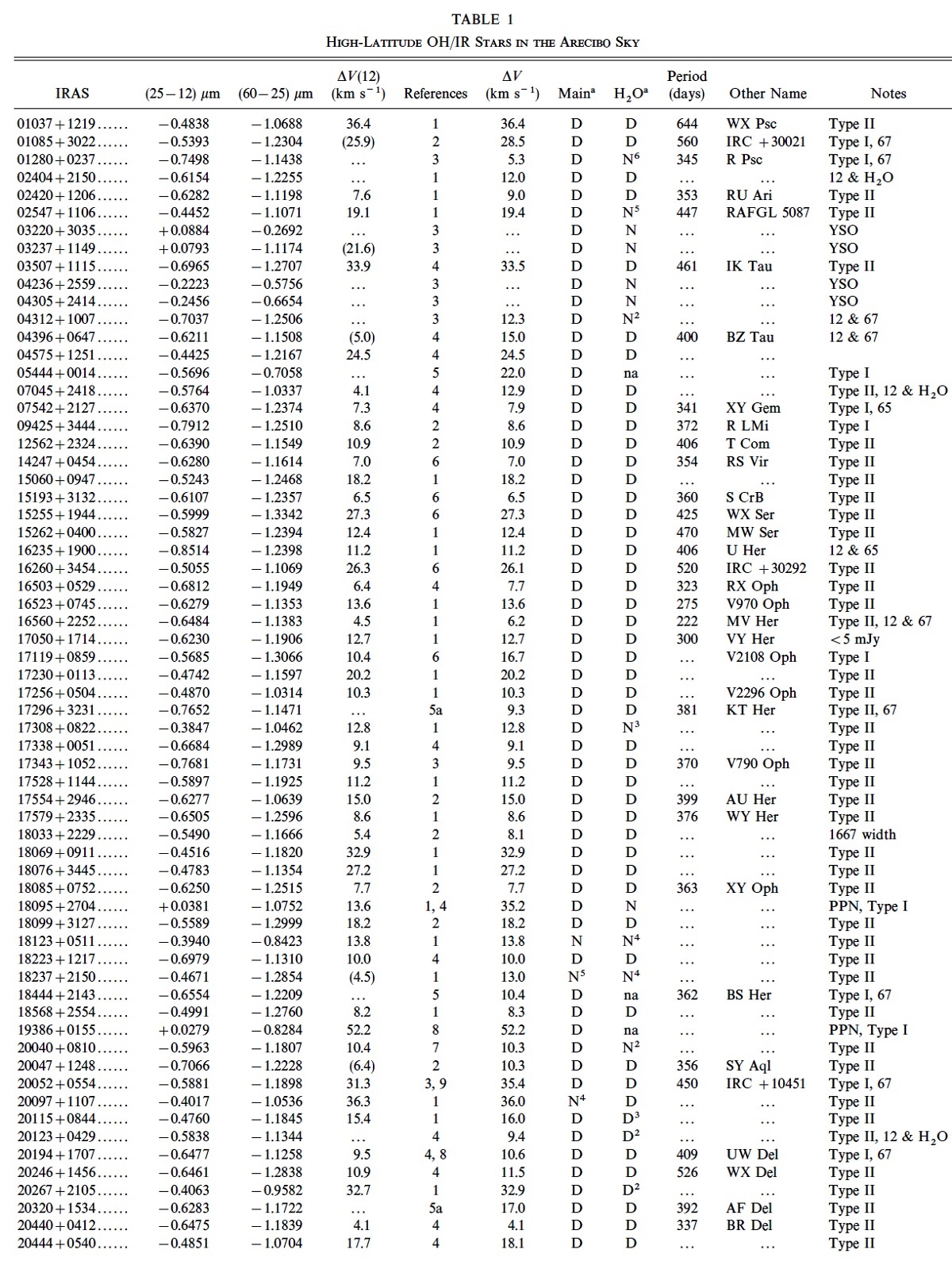

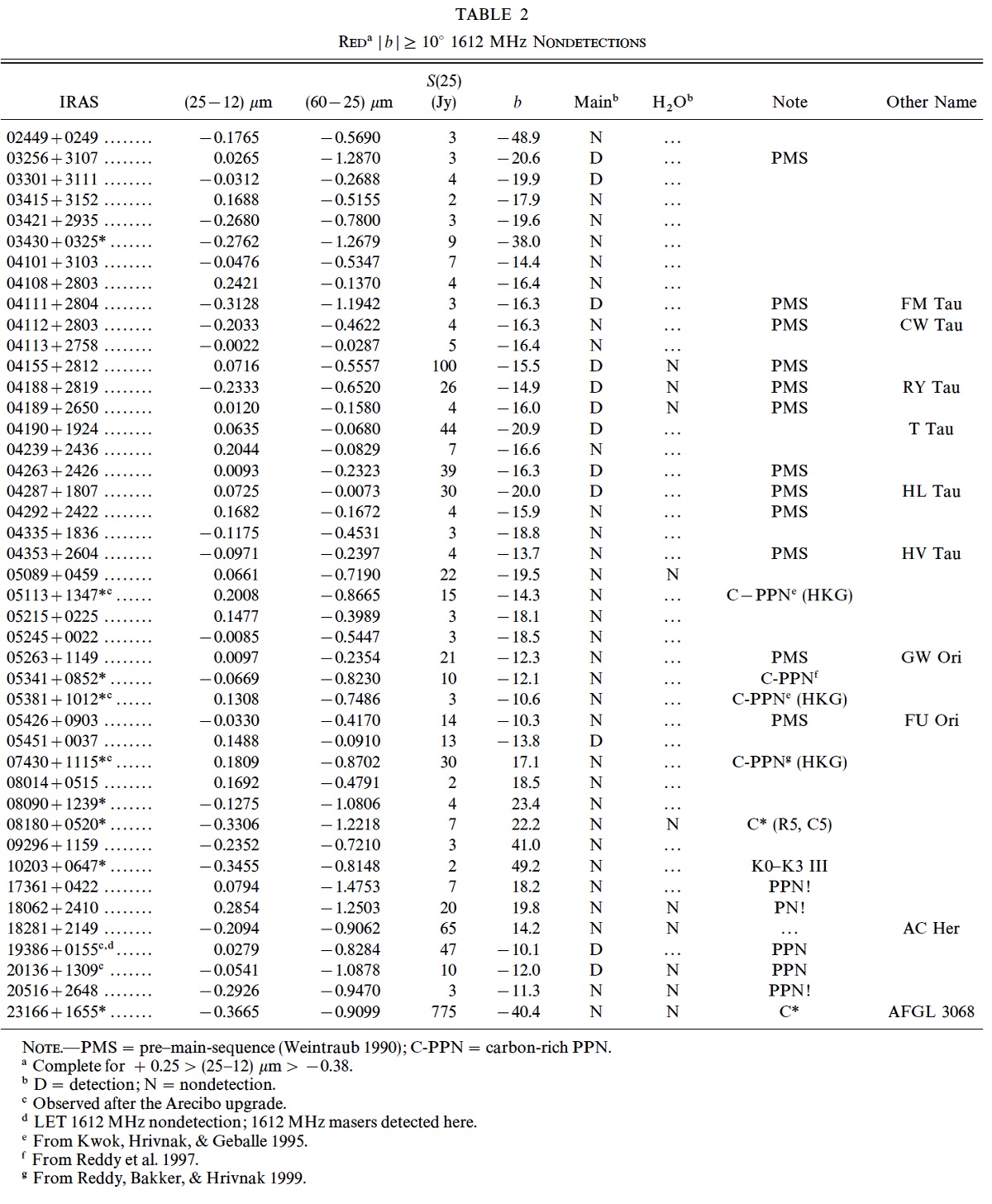

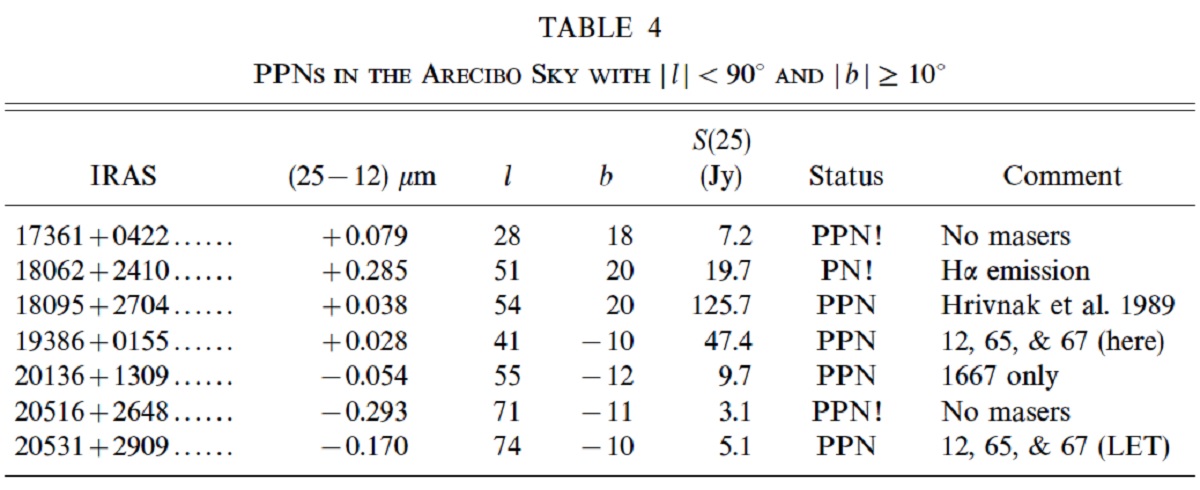

表1=リスト

表1には S(25) ≥ 2 Jy の 1612 MHz, |b| 6gt; 10 アレシボ天体 81 個

のリストを載せる。周期は GCVS, Whitelock et al 1994 および

Jones, Bryja, Gehrz, Harrison, Johnson,

Klebe, Laurence (1990)

から採った。

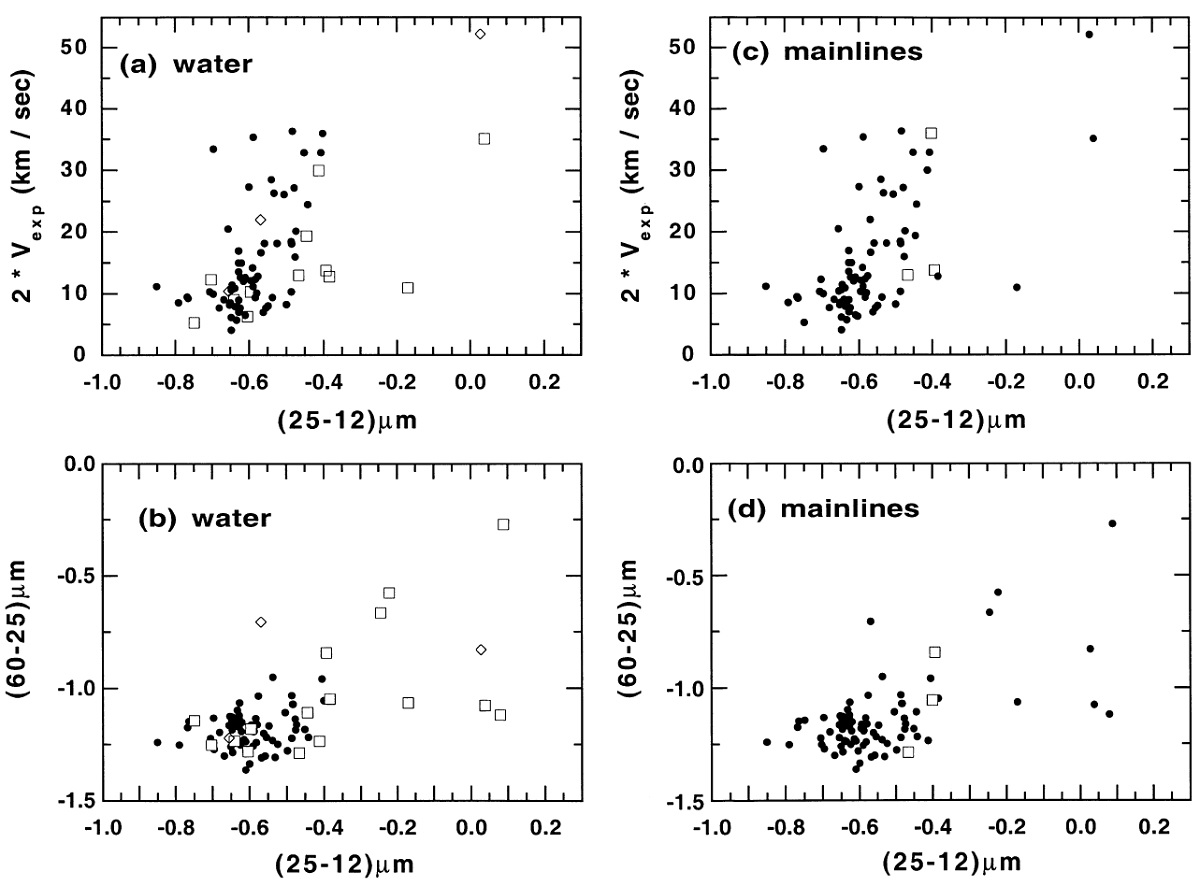

図2=ΔV

図2には ΔV と (25-12) の関係、および二色図を示す。プロット点は

メインラインと水メーザーの検出状況をコード化してある。大部分の点はどち

らも検出されていることを示す。

図2a の右半分側にある天体は 22 GHz =水メーザーが検出されないのに、

反対側では大部分で検出されているのは注目すべきである。

同様に、図2c において、メインラインが検出されない(水非検出の間違い?)

3天体は赤い側の端に固まっている。これらは

Lewis (1989)

が提案した時間系列から期待されるパターンと一致している。

| |

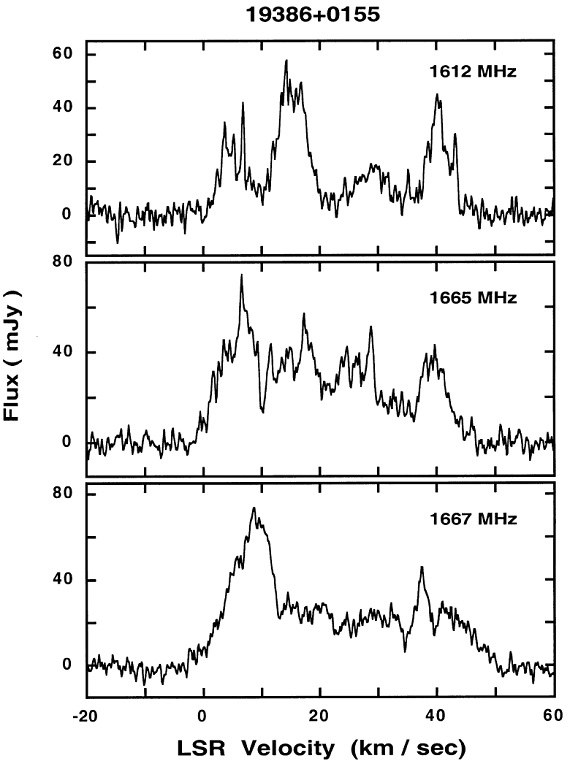

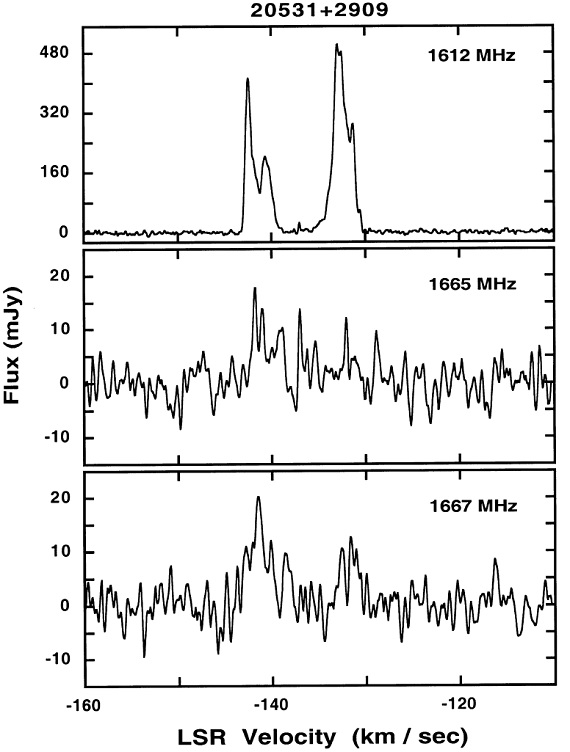

PPNs の特徴

そう言うわけで、18095+2704, 19386+0155 = 1612 MHz よりメインラインが

強く、水メーザーを持たない赤い天体、は PPNs なのである。一方、図の青半分

にある星は OH/IR 星、またはミラ型星である。

ミミックの検出率は低い

それら OH/IR 星における水

メーザー検出率 92 %, メインライン 97 % という高い検出率は、カラー選択

した最初のサンプルの 75 % を占めるミミックと好対照を示す。

(数字の表現が整理されていないので

イライラする。ミミックって 1612 MHz 非検出の星? )

ミミックでは、水メーザー検出率は 36/111 = 32 %、メインラインは 41/206 =

20 % である。

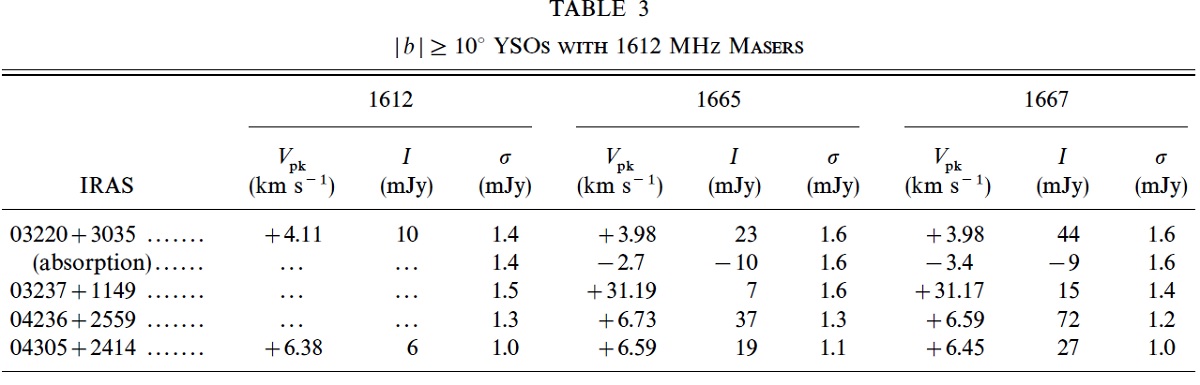

YSO ?

03220+3035, 03237+1149, 04236+2559, 04305+2414 は図2の赤い側星の半数

だが、膨張速度が決まらない。それらは 1612 MHz と同じ速度に孤立した 1665,

1667 MHz ラインを示す。さらに 4 天体は RA = 3 - 5 h で Orion-Taurus 分

子雲複合に近い。したがって PMS 星の可能性がある。

ミミック

カラー選択した |b| > 10 の IRAS 天体中 75 % は 1612 MHz 非検出である。

これらの内で赤い天体は Lewis 1992 により、ミミックと名付けられた。

-0.7 < (25-12) < -0.38 という OH/IR 星の狭いカラー巾により、この

命名をここでも使ってよいだろう。ミミックの多くは M-型の通常のミラ型星で

P = 300 - 450 d である。ミミックの割合は (25-12) > -0.5 では 29 %

以下に低下する。

|