| ゆっくり上昇するマスロス率の下で星周シェルは緩やかに進化する。シェル が厚くなるにつれ、始めに SiO, それから 水、OH メインライン、最後に 1612 MHz ラインが加わる。進化が続くと、メーザーが消えて行く。最初はメ インラインである。その後に水が続き、ついに SiO が消える。SiO メーザーは 定常マスロスが停止するやいなや消失する。その後、メインラインが再出現し、 分離シェル中でシェルの拡大希薄化により OH メーザーがなくなるまで、 1612 に対する相対強度を強めて行く。 | メインラインのこの振る舞いは、それらがシェル内で最初に出現して以来、 「連続的に存在する」という性質と合致する。通常のタイプII OH/IR 星では 1612 MHz 放射を産む、ぶ厚いシェル内の輻射場がメインラインの生産を抑制 する。原理的には O-リッチ PPNs は水と SiO メーザーのない星でメインライ ンが存在することで簡単に発見できる。 |

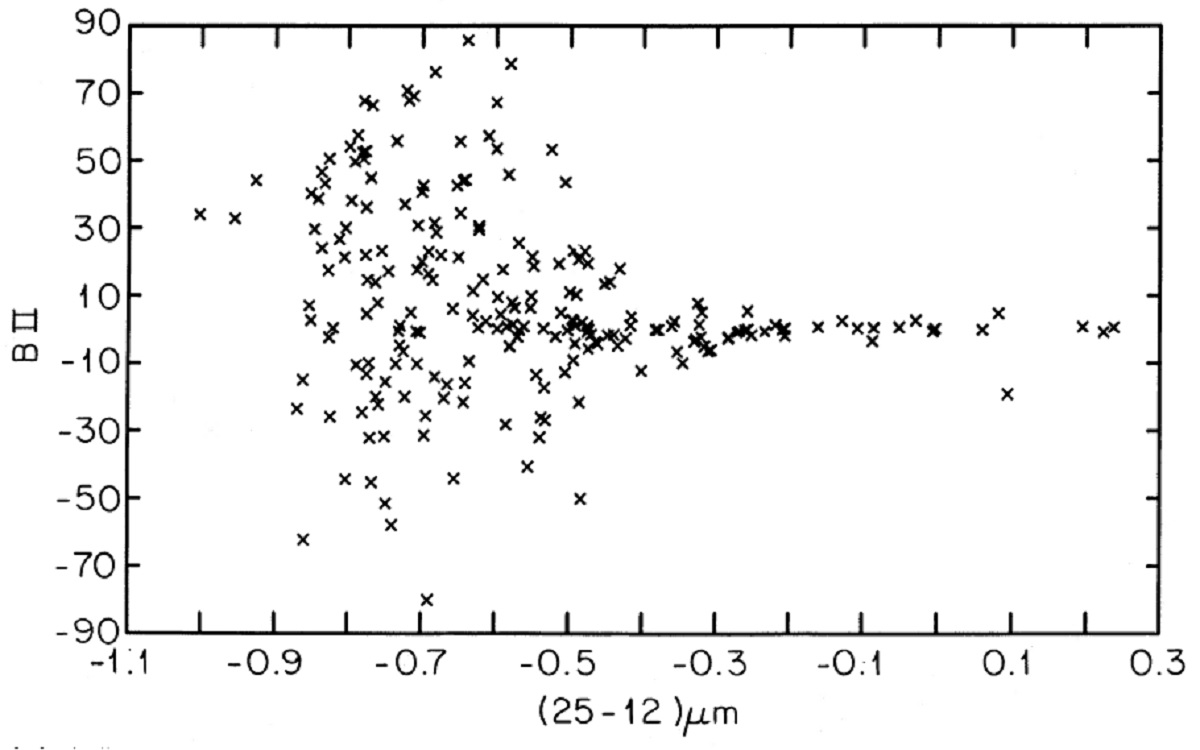

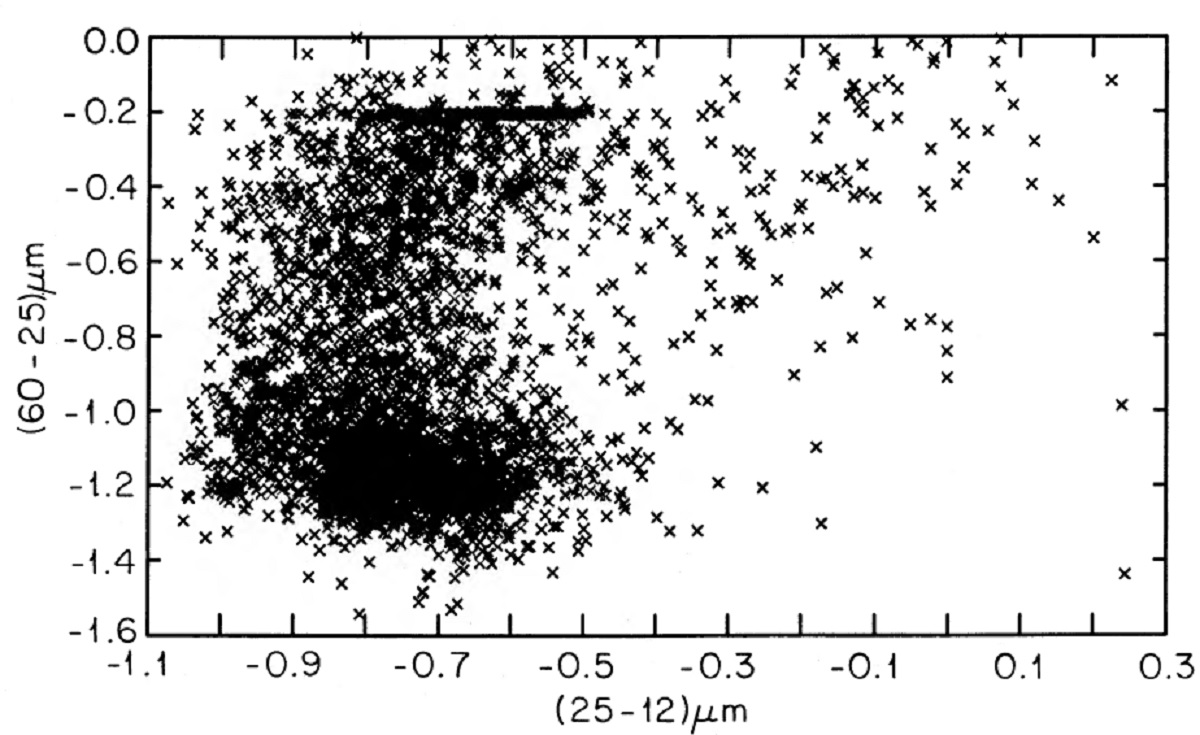

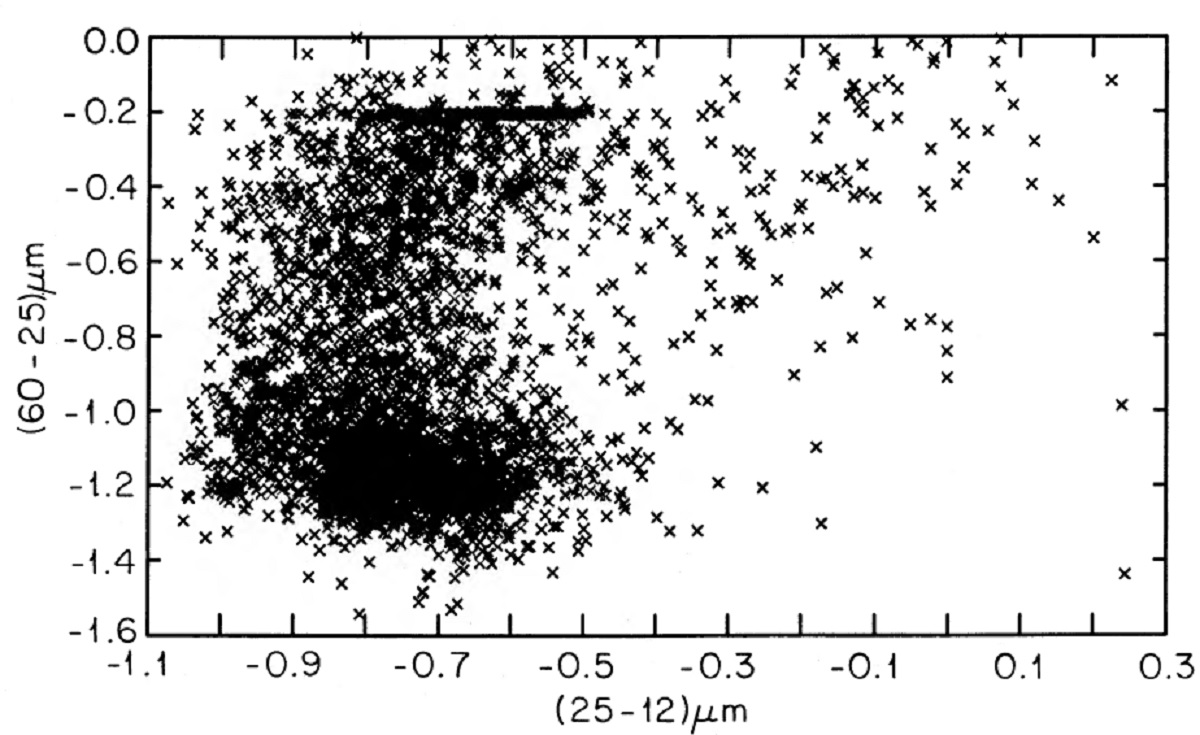

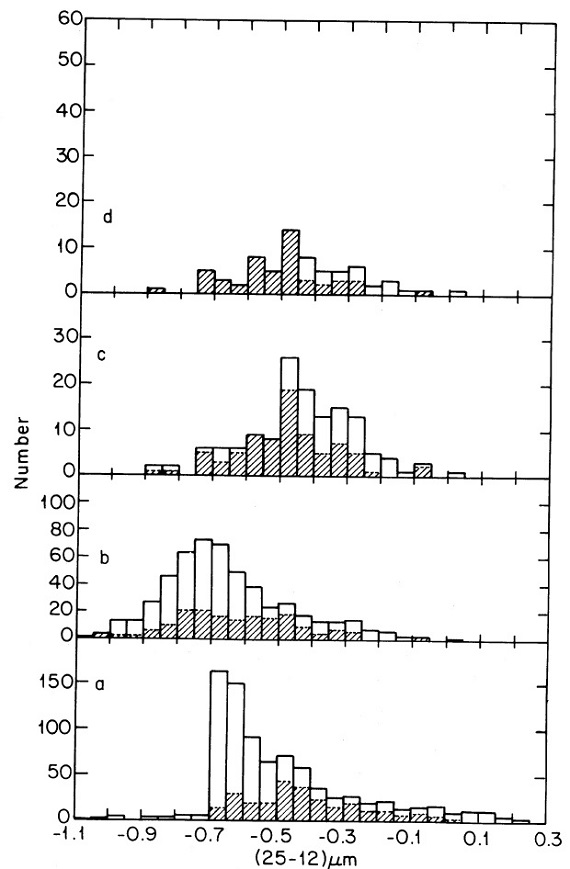

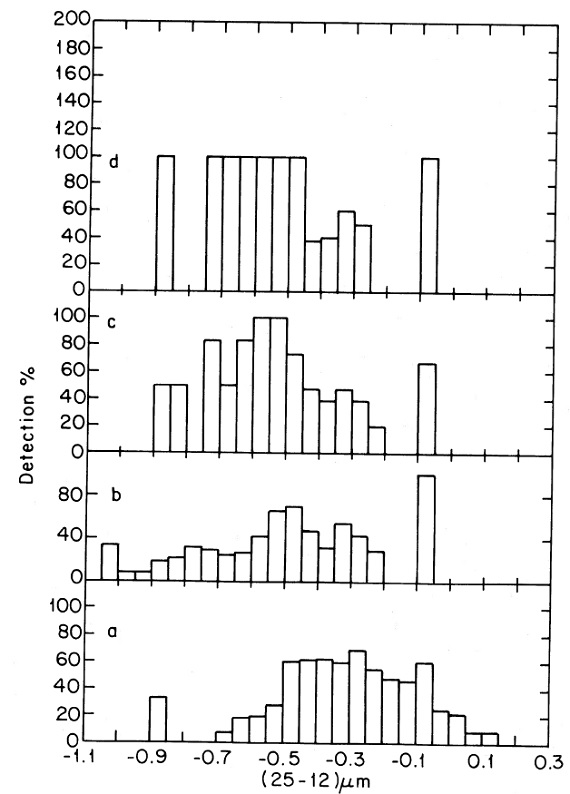

図2.ミラと OH/IR 星の大部分は (60-25) < -0.9 である。グループ毎の カラーヒストグラムを示す。 (a) S25 > 2 Jy での OH 1612 MHz 観測。斜線=検出。 (b) S25 > 7 Jy 天体の 水 22 GHz 観測。 |

図3.図2と同じだが、縦軸を検出率にした。 (c) 1612 MHz メーザー検出星のみを (b) の水メーザー観測から抽出。 (d) OH 1612 MHz とメインラ インのどちらも検出の星を (b) から抽出。 |

|

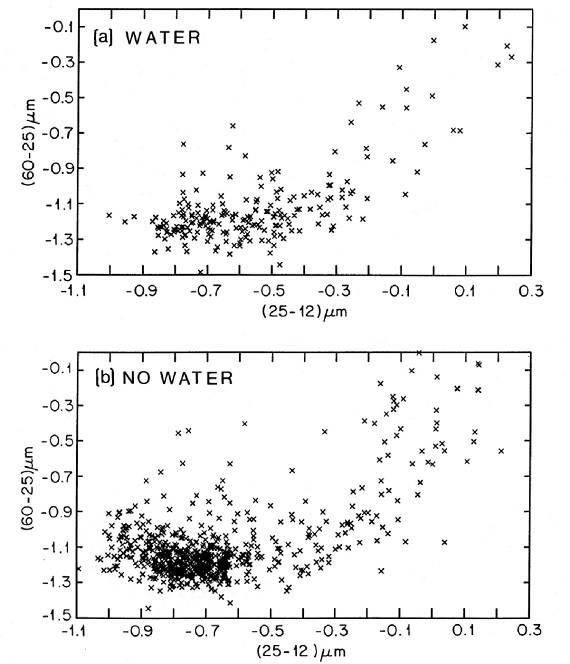

メーザー発生個所 SiO メーザーは 1730 K 必要で、大気近くに生じる。水メーザーは衝突励起 で、 650 K, ミラ型星では 9 - 108 AU, 超巨星では 300 - 700 AU で生じる。 OH メーザーはもっと遠く 500 - 10,000 AU である。 IRAS カラー選択 アレシボ OH サーベイのうち可視星と同定されたものは 8 % にしか過ぎない。 1612 MHz は高マスロス 図2と図3に観測の結果を図示する。 Lewis, Eder, Terzian (1987) による F25 > 2 Jy、(60-25) < -0.9 の 720 天体の 1612 MHz 観測を 調べると、(25-12) > -0.5, つまり log(F25/F12) > -0.1 では、 検出率が 60 % に達することが分かる。図2a, 3a を見ると、(25-12) < -0.65, つまり log(F25/F12) < -0.24 ではこれが 5 % に低下する。 Sun, Kwok 1987 は dM/dt > 10-6 Mo/yr が 1612 MHz メーザーに必要であることを励起モデル から見出した。このマスロス率は (25-12) = -0.6 に対応する。 メインラインは低マスロス OH サーベイの結果、(25-12) < -0.65, つまり log(F25/F12) < -0.24 のミラ型星には 1612 MHz メーザーがないことが分かった。実際、OH メーザー はミラ型星の 34 % で検出されるのみで、それもメインラインが主である。 これは、 Herman, Habing (1985) による、ミラ型星は 1612 MHz メーザーよりはメインライン OH メーザー を伴うことが多いという観察と一致する。 水メーザーも低マスロス? Bowen, Hagen 1984 によれば、ミラ型星の 75 % から水メーザーが 検出される。それらのマスロス強度は 10-7 - 10-5 Mo/yr である。一方、マスロス強度 10-6 - 10-4 Mo /yr の OH/IR 星では水メーザー検出率は 40 % と低い。図5には水メーザー 検出と非検出とに分けて二色図を示す。(25-12) > -0.8 で水メーザーは 容易に検出される。一方、(25-12) < -0.86 の青い天体では水メーザーは稀 になる。また、逆に (25-12) > -0.3, (60-25) < -0.9 の非常に赤い領 域でも疎らとなる。 (そうは言うが、図1では (25-12) = [-0.3, -0.2] に元々星がないのに、図5には IRAS 水メーザーが出現している のは腑に落ちない。) |

図5.上:水メーザー源の二色図。下:非水メーザー。どちらも (25-12) > -0.5 (log(F25/F12) > -0.1) 天体は エフェルスバーグ 100 m 鏡を用いて 観測したので、青い方の星より感度は高い。 |

|

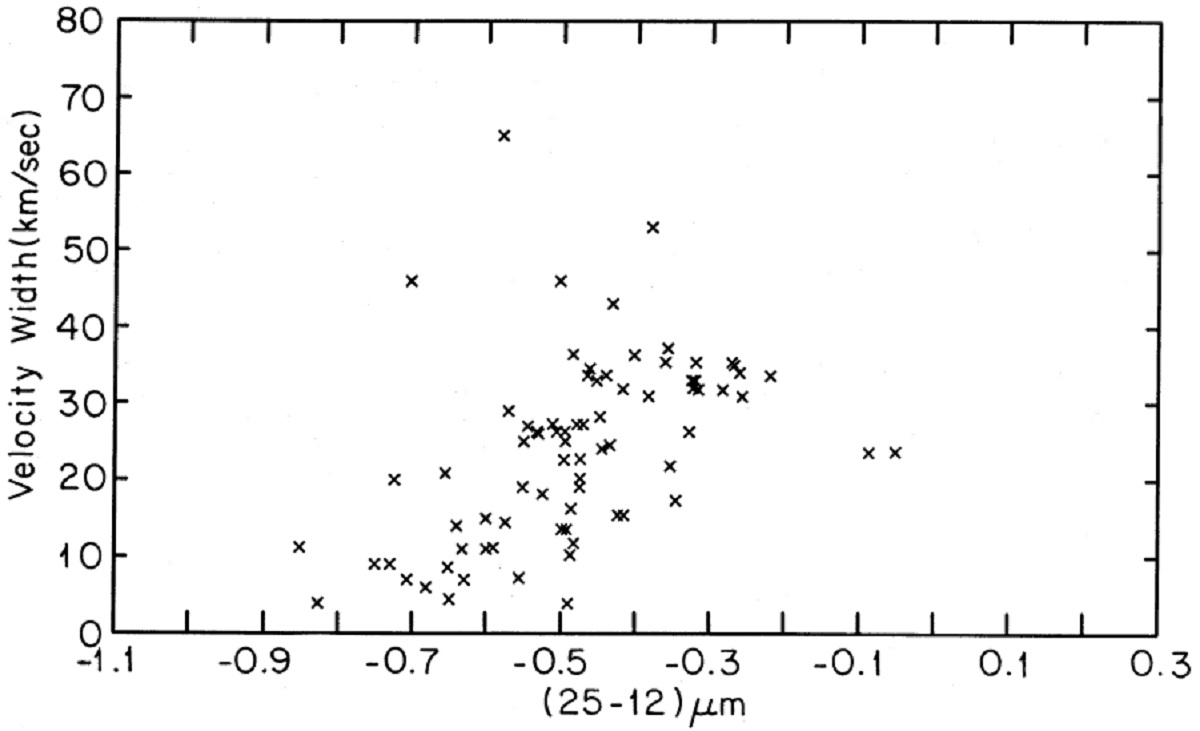

水メーザーとメインラインメーザー 図3c と d を見ると、水メーザーは 1612 MHz メーザー天体の多くで検出 されるが、必ずではない。メインライン天体との相関も高い。水メーザーとの 相関が最も高いのは、青いカラー領域のメインライン天体でそれらでの検出率 は 100 % である。一方で、赤いカラーの OH/IR 星でメインラインを示す星で は水メーザーが検出されないものもある。これが、強く示されるのは SFR では なくて、星周放射のタイプ I OH メーザー源である。IRAS 18095+2704 は赤い カラー端に位置する、その良い例である。カラーが OH/IR 星分布の赤い端に 位置する O-リッチ PPNs にはタイプ I ではないが、その他にIRC 10420, OH 0.9+1.3, OH 349.2-0.2 がある。 (結局これらの星は水メーザーあり なのか、なしなのか?何度読んでも英語が分からない。と思ったが、次の 段落を読むと水メーザーナシらしい。) メインラインの分割 (dichotomy) 図3d を見るとメインラインを持つ OH/IR 星は二つのグループに分かれる。 一つは冷たい星周層を持ち、水メーザーがない。それらには前節で挙げた PPNs が含まれる。星周層がもっと青いグループは水メーザーを放射するミラ型星である。 その中間にはメインラインを示さない多数の天体が存在する。その中間天体には 1612 MHz や水メーザーを示す星が含まれる。この形態学から、分厚い星周層では メインラインと 1612 MHz との輻射場ゲインの奪い合いが起きてメインライン が抑圧されることが分かる。この状況はマスロスが弱くなると逆転する。これを 良く示すのが OH 0.9+1.3 で、幅広の 1665 MHz プロファイルと非常に狭い速度域 での強い 1612 MHz ノッチを示す。 図4=膨張速度とカラー あるメーザーが存在するかどうかはそこでの局所密度が重要である。そして それはマスロス率と膨張速度に依存する。図4には、 1612 MHzと水メーザーの 両方を持つ星を、膨張速度とカラー(マスロス率)面上にプロットした。 (面白い着想だが、カラーはマスロス率 なのか?むしろ密度でないか? ) |

このプロットの右側は、水メーザーを示すカラーから水メーザーが消えるカラー

にかけて、 Vexp ∝ (25-12) の関係を示す。このようにきれいな関係は

他のサンプル、 OH メーザー全てとか、では得られない。

SiO メーザー 今のところ、SiO メーザーを IRAS に基づいて系統的に調べた例はない。 PPN ではマスロスが無いので SiO メーザーは期待できない。実際、IRC 10420 や若い PN の Vy 2-2 での SiO 検出は失敗した。一般的には星周層天体では PPN を除き、全てに SiO メーザーが期待される。ただし、Sahai 1987 は マスロスが強くなると、ダストが SiO 分子を除くので、SiO メーザーは弱く なるのではないかと述べている。 1612 MHz メーザー非検出 (25-12) > -0.6 の 40 % は 1612 MHz メーザー非検出であり、水メーザ ーも検出されていない。それらの性質は未確定であるが、幾つかは炭素星であ ろう。 (もっと青い星では?脈動との関係は?) 水メーザーは 1612 より青い 水メーザー源は 1612 MHz メーザー源より (25-12) で 0.2 mag 青い方まで 伸びる。逆に 1612 MHz は水メーザーより 0.15 mag 赤い方まで伸びる。ミラ の中では、 SiO メーザーしか見えない星は平均カラー -0.84 で水メーザーの -0.83 より青い。 (有意?) また、それらは, 水とメインラインの両方見える星 -0.78 より青い。 (この比較の記述が Lewis の書き方の 典型だ。思考経路がちょっと変。) |

|

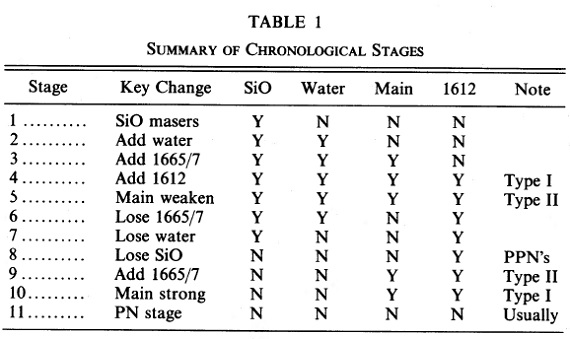

メインライン問題の解消 メーザーの種類がマスロス進化に関係するのではないかという推測は、 OH メインラインの帰属をめぐる混乱のためすっきり整理されなかった。しかし、 メインラインの出現が双峰的であることが分かったので、この混乱は消えた。 1.SiO メーザー SiO メーザーはマスロスがあればほぼ確実に出現する。このメーザーはマス ロス進化の最初期に検出される。T Cep はこの段階の典型例で、Bowers, Hagen 1984 が SiO を検出したが、 Engels 1979 の OH 観測は非検出であった。 2.水メーザーの追加 星周層が発達し、 r = 5 - 10 Rs 付近で衝突励起が可能になると、水メー ザーが現れる。メーザー帯の内径は衝突脱励起で決まり、外径は OH への光解 離と温度低下で与えられる。例として R Cas と S Vir がある。 3.OH メインライン 次に、OH メインラインが登場する。OH は水の光解離の結果形成された分子で ある。例としては AH Sco, Y Cas がある。 4. 1612 MHz メーザー 1612 MHz の登場にはダストによる解離光の十分な遮断が必要である。また同時に メーザー作用に十分な量の密度に達している必要がある。SiO, 水、メインライン、 1612 MHz の 4 メーザーが揃うが、この最初の段階ではまだタイプI である。 例は RW Sco. 5.強い 1612 MHz 1612 MHz メーザーがメインラインより強くなる。(25-12) < -0.48 の場合 には可視でも中心星が見える。例は OH 15.7+0.8 6.メインラインの消失 まずメインラインが消える。それらはケース5より厚いシェルを持つ。 SiO と水メーザーはあるが、メインラインがない。おそらく励起光の奪い合いに 負けたのであろう。例は OH 39.7+1.5, OH 104.9+2.4. 7.水メーザーの消失 次に水メーザーが消える。残るのは SiO と OH 1612 MHz だけとなる。 可視光による中心星の同定は完全に不可能である。例は OH 19.2-1.0. 8.SiO の消失 SiO の消失はマスロスが消失した時に起こる。この時期を示す天体の候補は OH 24.7+0.2, OH 57.5+1.8 で、水メーザーとメインラインはなく、 SiO メーザーの報告はない。 9.メインラインの再登場 分離シェルが拡大していくと、メインラインの抑制が弱まり、再登場する ことになる。再び可視同定が可能となる。IRC 10420 はこの時期の星と考え られ、スペクトル型は F8 - G0, 水もSiO もないが、メインラインは検出さ れている。他の例は OH 0.9+1.3, OH 349.2-0.2 である。 |

表1.マスロス時間系列のまとめ 10.メインライン全盛 メインラインが 1612 HMz より強くなる。 IRAS 18095+2704 では、1612 MHz が 50 mJy に対し、メインラインは 2 - 3 Jy である。 11.メーザーなし。 PPN の最終段階で、冷たいダスト層と可視で F0 より早期型の星の組み合わ せが特徴である。電波は連続光が強まり、 CO の熱放射が残る。OH の残骸放射 がある場合もあるかも知れない。 HD 161796 と SAO 163075 はその例である。 シナリオからの逸脱例 これまで述べた時間系列は球対称の仮定に依存している。それは (25-12) < -0.9 のデータを上手く説明する。一方、それからの逸脱は注目に値する。 現在のところ、個々の OH/IR 星で SiO や水メーザーが受からなかったものに 対する再確認の繰り返し観測は行われていない。いくつかの OH/IR 星、例えば IRC 10365 や IRC 20540 は第6段階に相当するに拘わらず赤外カラーが青い。 その他に、赤外カラーの赤い PPNs IRAS 19071+0946 と 20137+2838 に4種 のメーザーが揃い第4段階に分類されるのも問題である。IRAS 19837+0824 と 19134+2131 は極端に赤いに拘わらず水メーザーは検出されるのに OH は観測 されていない。 双極性、円盤の効果 Zijlstra, Pottasch 1988 は PPN 候補 OH 5.89-0.39 において、 第9ー10段階の特徴を全て備えているに拘わらず強い水メーザーを検出した。 6 cm 連続波 VLA 観測はこの天体が双極型であることを示した。天体の周りに 円盤が付随しているのかも知れない。 R Aqr では伴星の周りに高温円盤があり それが SiO メーザーの励起を起こしている。このように、連星、双極構造、 さらには YSO の誤分類 (Arquilla, Kwok 1987) のいずれでも上記シナリオは 崩れる。 |

|

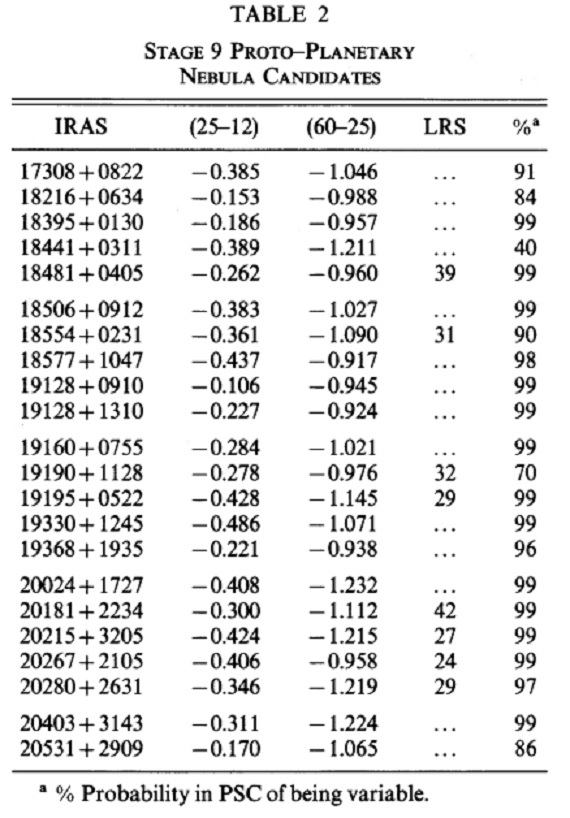

FIR 超過 PPNs は星周層の最終期中性ガス段階である。多くの PPNs は FIR 超過が無 ければ正常な星に見える。良い例は CRL 2688 F5Ia 炭素星で、LO, Bechis 1976 とZuckerman et al. 1976 は CO と C-リッチ分子を多数発見した。 Likkel et al. 1987 は類似赤外カラーの天体に CO を検出した。 同じ手法で Hrivnak, Kwok, Volk 1988 は IRAS 18095+2704 を F3 Ib 星と同定した。 単峰型 OH/IR 星 別の方法が Pottasch, Bignell, Zijlstra 1987 により採用された。 彼らは若い PN Vy 2-2 の OH メーザーが青ラインのみ見えて赤ラ インが消えて行くことに着目し、それを電離ガスによる赤ラインの 吸収と解釈した。OH 青ラインのみの OH/IR 星を選び、 OH 0.9+1.3 と OH 349.2-0.2 に連続電波を検出した。それに Vy 2-2 を加え、OH メーザーの ある若い PPNs を三つとした。ただし、観測した星のリストは載っていない。 IRC 10420 IRC 10420 は PPN 候補に良く上げられる F8 - G0 星である。メインラインと 1612 MHz OH メーザーを持つが SiO, 水メーザーはない。 PPN 候補の SiO メーザー観測 星周層の時系列分類を使うと、O-リッチ星から PPN 候補を選び出すのに便 利である。もっとも同定が最も容易な候補は、冷たく赤い外層を持ち、OH メインラインが強く、水メーザーも SiO メーザーもない星である。1212 MHz メーザーを持つ IRAS 天体中 12 % がこの範疇に属する。表2にそれらの代表 例を示した。これらは既存のカテゴリーから推測されるより明らかに青い。さ らにそれらの変光指数も大きい。 PPN の最初期は第8段階である。これらは 可視での同定は困難であり、完全に発達した星周層星と区別するためには SiO メーザーが検出されない点に頼るしかないのではないか?これらの SiO メーザー観測を繰り返す必要がある。 |

表2.第9段階の PPN 候補星 |

|

今回調べた結果、変光星と同定されていた星は大部分が (25-12) ≤ -0.5

であると判明した。一方、1612 MHz OH メーザーを放つ星の大部分は、

(25-12) > -0.6 であった。しかし、我々の重要な仮説は、メインライン

OH メーザーが星周層発達の初期に水メーザーと共に発生し、その後 1612 MHz

メーザーとの競合で抑制され、最後に再び PPN 期に今度はしかし水メーザー

なしに復活するというものである。O-リッチ球対称シェルの時系列発達の様々な

段階ではメーザーで特徴付けられる。 このシナリオは将来メーザー探査に役立つであろう。まず有望なのは (25-12) < -0.6 の星で OH メインラインのある星で水メーザーを探すこと である。実際水メーザーは比較的弱いメインラインより強くて検出しやすい。 |

また、その流れで、水、 SiO メーザー、それに CO ラインでさえも OH/IR

星と同じカラー領域、またそのミラ型星や PPN への拡張領域に見つかる。

OH/IR の中から PPN を探すには水メーザーはないがメインラインのある星

がよい。

(実は何を言っているのか不明 ) |

|

カラー分布 水メーザーのカラー分布は OH 1612 MHz メーザーのそれを忠実になぞるが、 水メーザーの方は (25-12) で少し青い方へ伸びている。それは図5a 非検出 例と共に示されている。 非検出 太陽近傍のミラ型星(Bowers, Hagen 1984) では 75 % の効率で水メーザー が検出された。最初に非検出でも再度の観測でその 10 % から検出された。 |

Vardya の基準 Vardya 1987 は変光曲線の形を分類し、それが水メーザーの検出率に関係 することを発見した。α タイプでは 61 %, β タイプで 18 %, γ で 0 % であった。この系列はカラーと関係しているので理解できる。 |