| 銀河系反中心方向の 211 炭素星の K 等級を測った。炭素星の K 等級と I-K カラーがほぼ一定という仮定を用いて、表面密度、見かけ等級とカラーの分布は、 (1) 反中心方向では K バンド星間減光は 0.15 - 0.3 mag/kpc, (2) 高光度炭素 星の密度は反中心方向 3 kpc でも、太陽近傍とあまり変わらない。 | 通常の円盤星は太陽円を超すと急速に密度が低下するので、炭素星の密度変化は 異常である。その説明としては、(1) 反中心方向でメタル量が低下し、(2) 太陽近 傍での炭素星寿命 105 年より長い 2-3 105 年となるの ではないか?反中心方向炭素星の平均マスロス率 1.2 10-7 Mo/yr は 太陽近傍の 1/1.7 で低い。 |

|

K-バンドの利用 Fuenmayor (1981) は I = 11 までの対物プリズムサーベイを反中心方向で行った。しかし、その バンドでは減光補正が大きく、絶対等級の巾も大きい。そこで、反中心方向 の Fuenmayor リスト中 211/216 天体の K 測光を行った。この波長帯だと 減光量は I バンドの 25 % で、絶対等級の巾も 1.29 mag から 0.65 mag に 縮小する。 |

Claussen89a の数密度と合わない Claussen, Kleinmann, Joyce, Jura (1987) は TMSS 炭素星を用いて、太陽から 1.5 kpc 内の炭素星の性質を調べた。 その結果、スケール高 = 200 pc, 空間密度 100 kpc-3 を得た。 これは Fuenmayor (1981) が太陽近傍で得た 20 kpc-3 と合わない。この論文の課題の一つは この差の追究である。また、反中心方向では空間密度が増加して行くという 結論の確認も行う。ここでは低光度の R-型星は無視する。 |

|

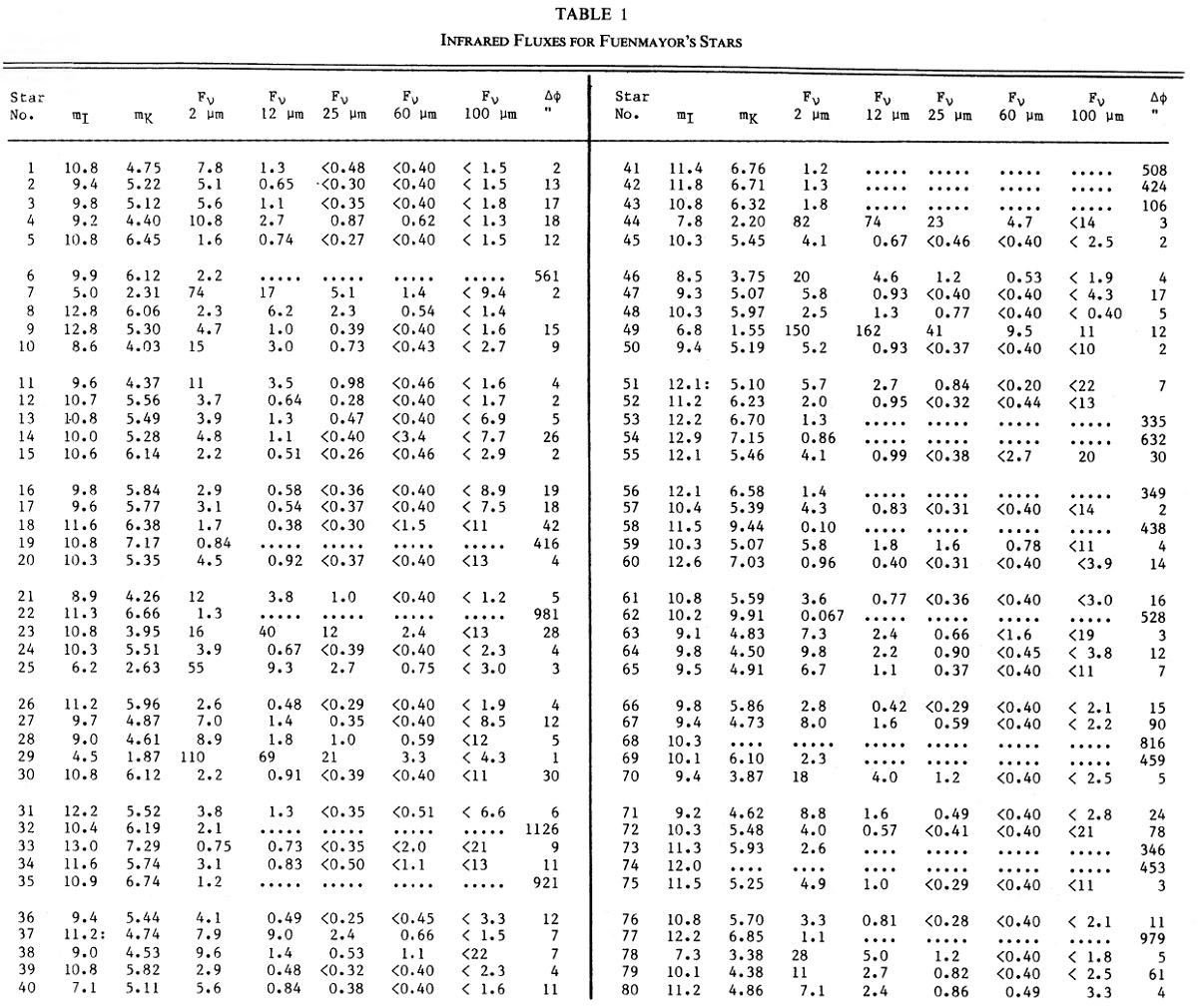

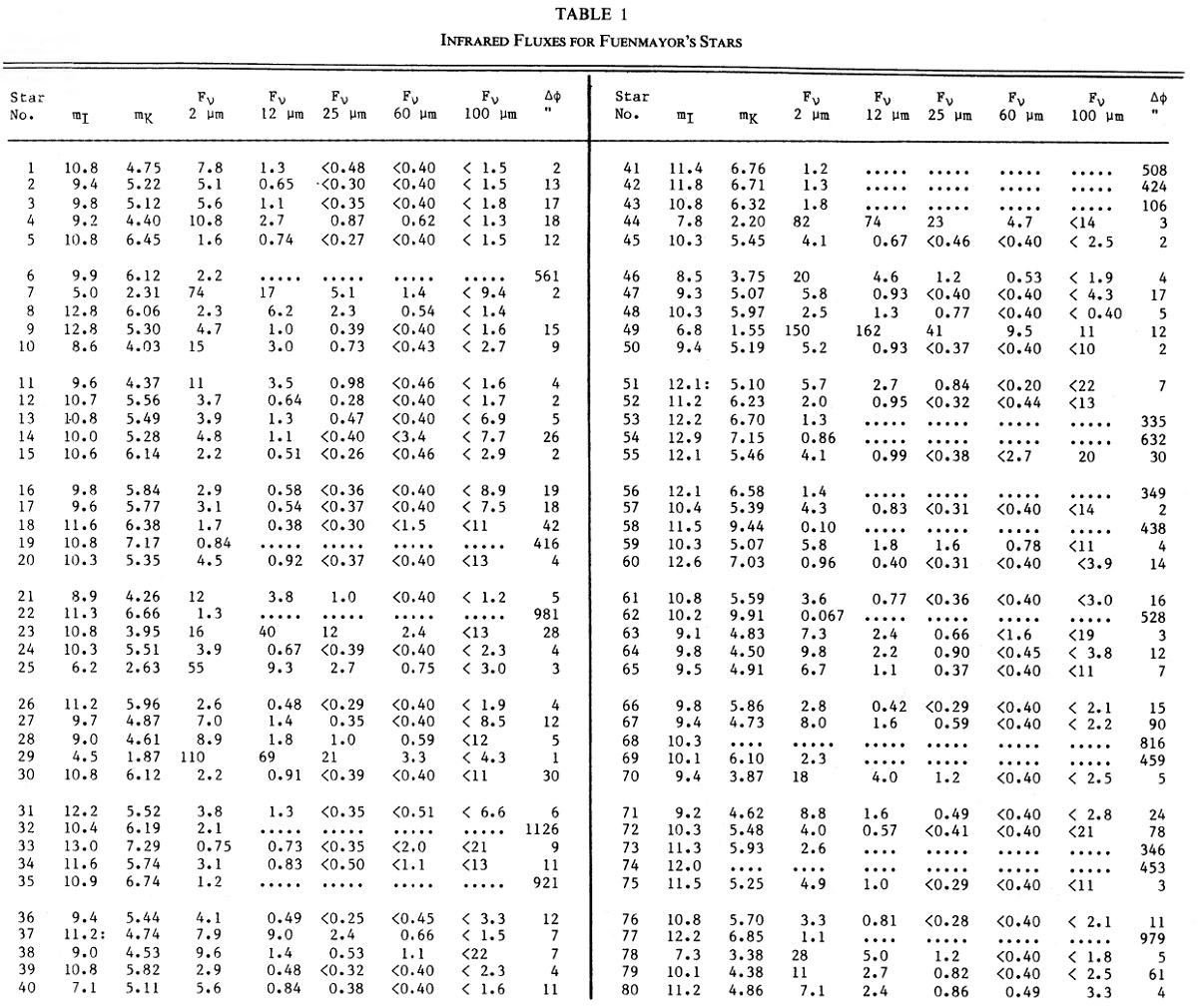

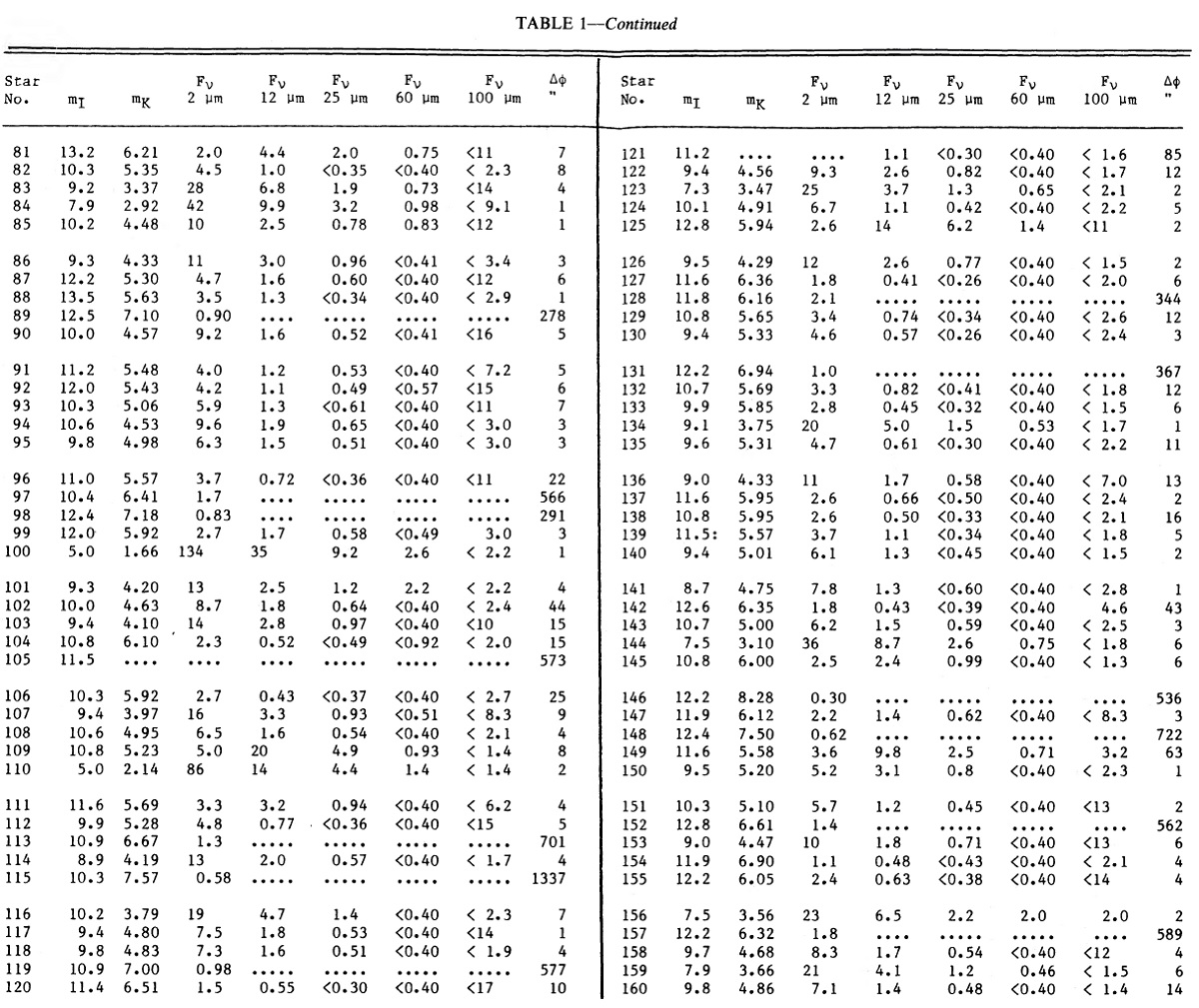

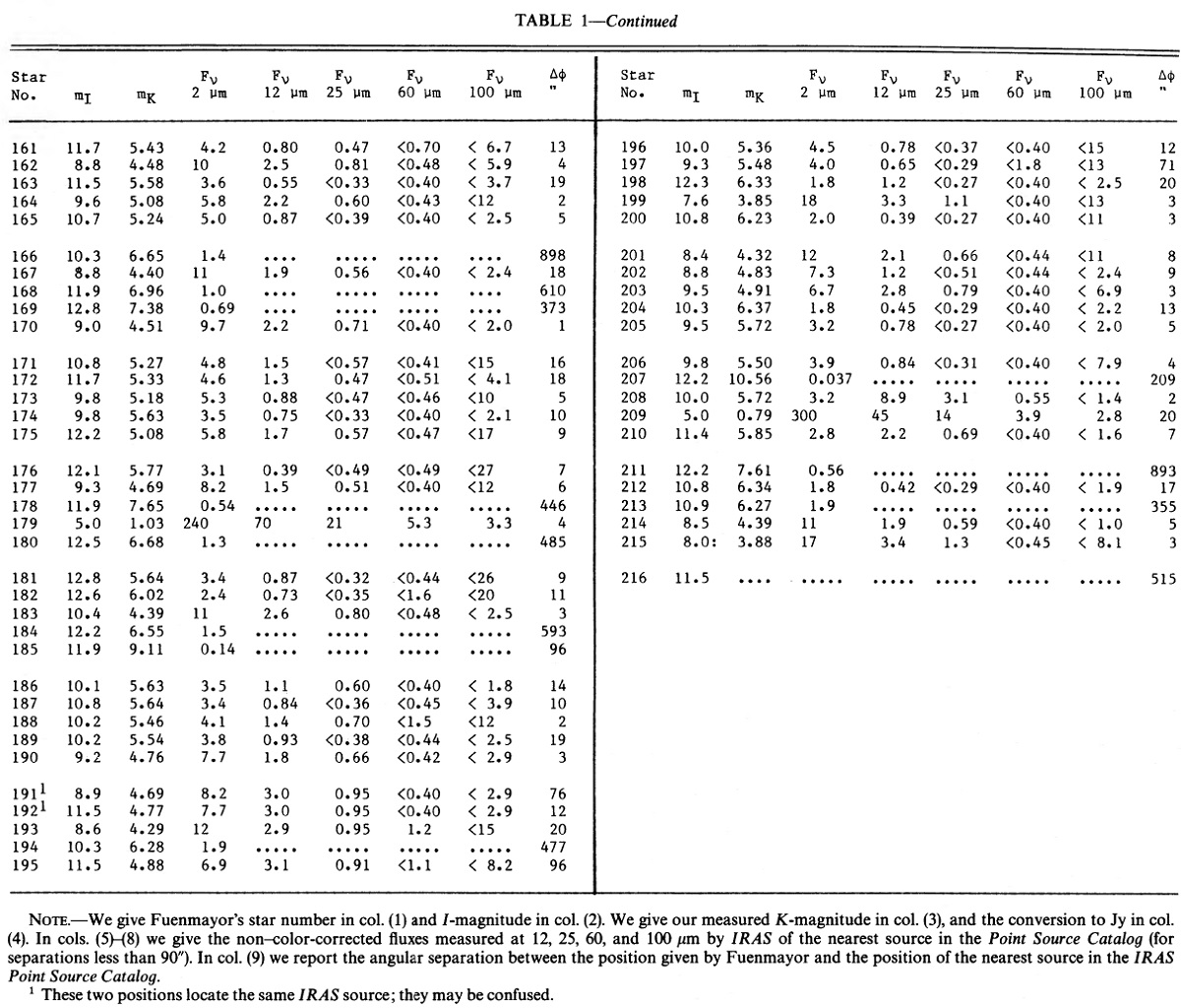

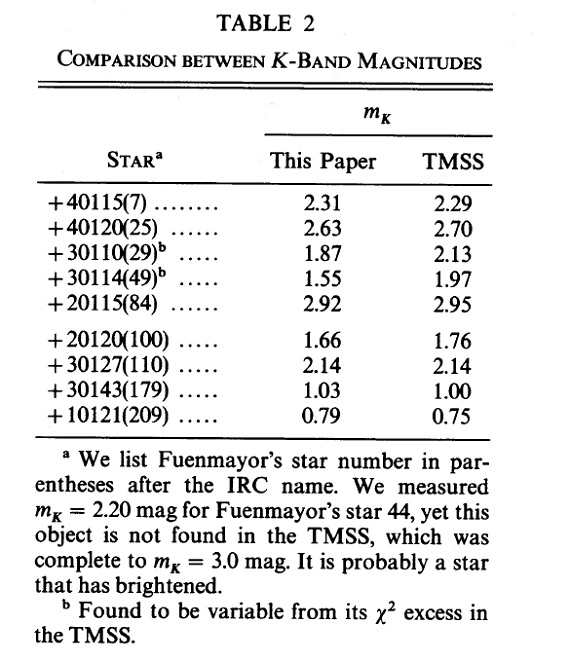

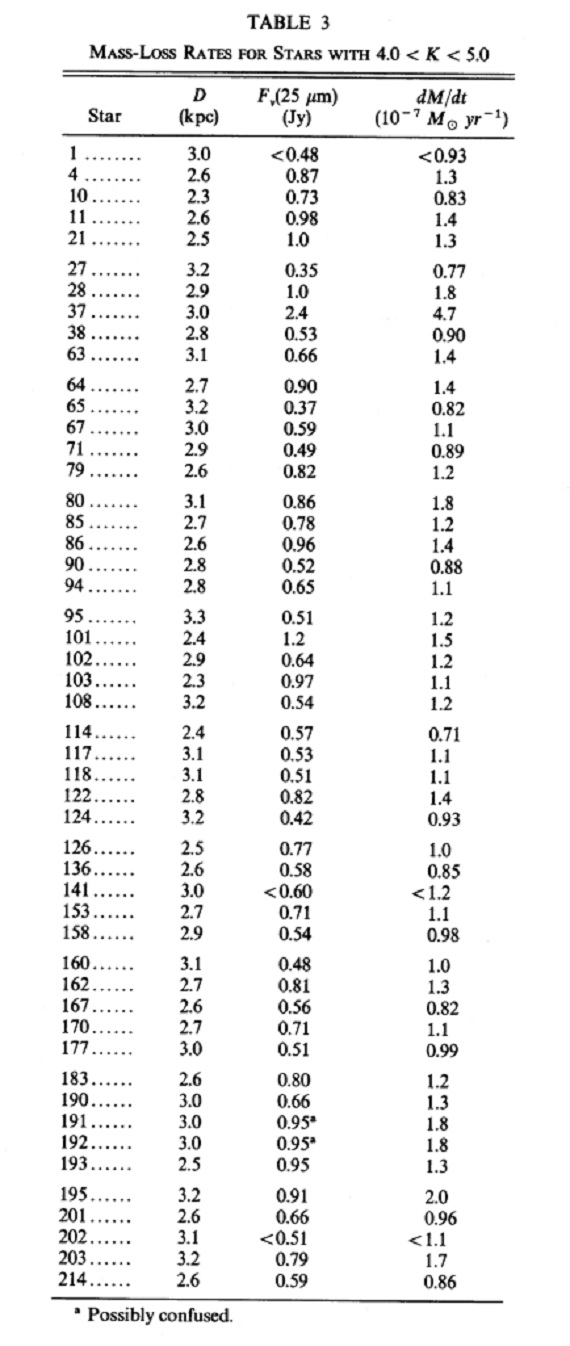

表1=K 測光 表1に Fuenmayor の炭素星 211 個の K 等級を示す。観測は 1987 Oct に KPNO 1.3 m + InSb 測光器で行われた。IRAS データ との整合性を考慮しジャンスキー (K 0.0 mag = 620 Jy) を使用した。 表2=TMSS との比較 これらの多くは変光星なので TMMSS 等級とは一致しない。二つの 等級の比較を表2に示す。 IRAS フラックス Fuenmayor 星の大部分は IRAS カタログに載っている。多くは青い SED を 示すが、3つの星 Nos. 85, 101, 193 は 60 μm が大きい。これは 他の銀河面天体の混入かも知れない。 (PPN かも知れない。 ) また、 Claussen, Kleinmann, Joyce, Jura (1987) は3天体 IRC +60113, IRC +71077, IRC +30219 のIRAS フラックスに間違いが あったことが分かった。 |

表2.TMSS K 等級との比較。 |

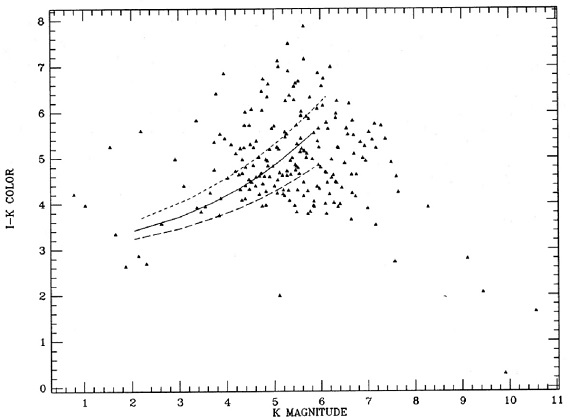

3.1.完全性Fuenmayor (1981) は I = 11 mag まで完全と述べているが、少なくとも IRC +40120 (Clausen et al 1987 )は落ちている。(F型じゃなかった?無理。そもそも Clausen et al 1987 に見当たらない。) しかし、前原、征矢野 1987 の探査では新しく 21 個しか加えられなかったので、 完全度はかなり保証されていると考えてよい。厚いダストシェルを持つ炭素星 は Fuenmayor の可視探査では掛からない。例えば AFGL 809 は掛からなかった。 I-K カラーは 5 mag くらいなので、Fuenmayorサンプルは K > 5 mag に対し ては不完全だろう。 3.2.減光固有カラーサンプル星は遠方にあり、かつ銀河面に近いので K でも減光は無視できない。 図1を見ると、明るい K < 3 mag の星のカラーは (I-K) = 3 付近で、 固有カラー (I-K) = 2.8 付近という Cohen et al 1981 の LMC 炭素星の結果 と合致する。IRAS データから判断すると星周減光は重要でない。 減光曲線 dAK と AI/AK の議論があるが あまり役に立つように見えない。 3.3.光度Claussen, Kleinmann, Joyce, Jura (1987) に従い MK = -8.1 を採用した。銀河構造を議論する際の Malmquist bias を考慮して、絶対等級分布を以下のように仮定した。n(MK) = (πσ2)-1/2exp[ー (MK+8.1)2/σ2] Cohen et al 1981 データから σ = 0.65 mag とした。 |

図1.212 Fuenmayor 星の (I-K) - K プロット。I < 11 mag までの探査 なので、K > 6 の星は検出されていない可能性が強い。実線=もし MK=-8.1, (I-K)o=2.8、dAK=0.15 mag/kpc、 AI/AK=5.11 とした時の予想。 短破線はdAK=0.30 mag/kpc、 AI/AK=3.95, 長破線はdAK=0.15 mag/kpc、 AI/AK=3.95. |

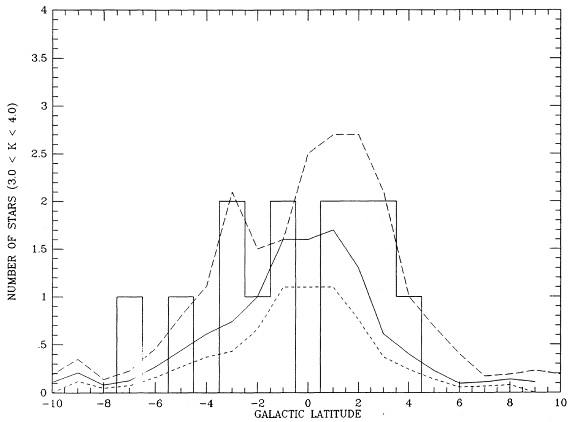

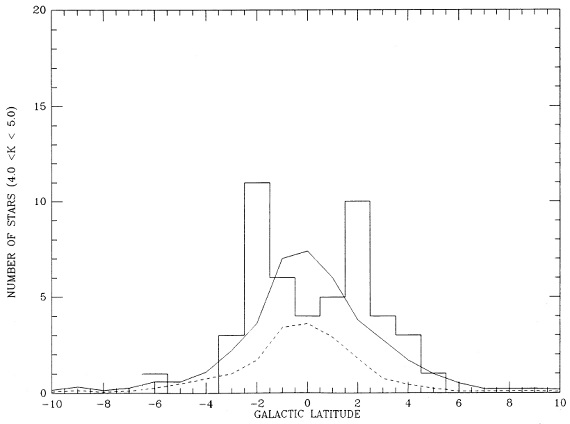

図2a.ヒストグラム=K = [3, 4] の範囲の星の数の銀緯分布。 実線=一定密度でスケール高 200 pcモ デル。短破線=反中心方向スケール長4 kpc で減少。長破線=スケール長 -4 kpc. K 星間減光 = 0.30 mag/kpc |

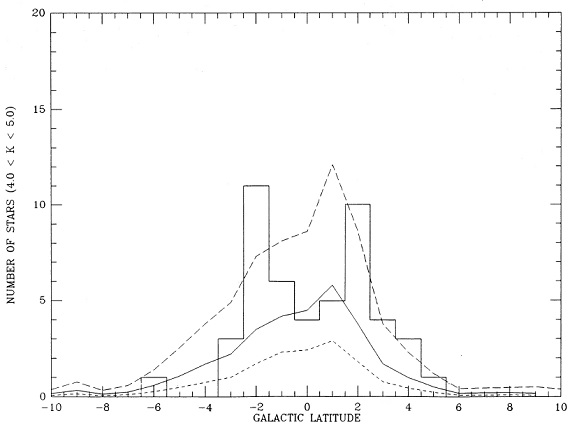

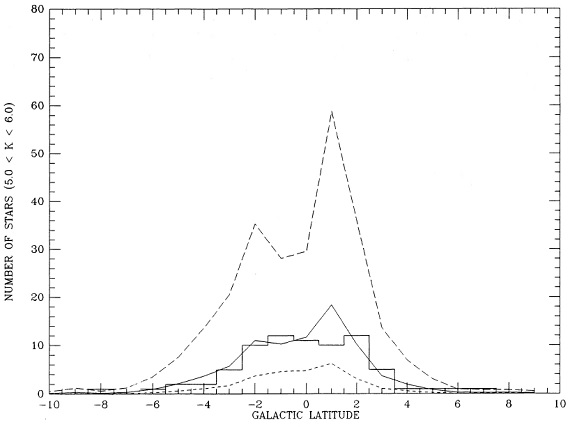

図2b.K = [4, 5] の範囲の星の数の銀緯分布。実線=一定密度でスケール高 200 pcモ デル。短破線=反中心方向スケール長4 kpc で減少。長破線=スケール長 -4 kpc. K 星間減光 = 0.30 mag/kpc |

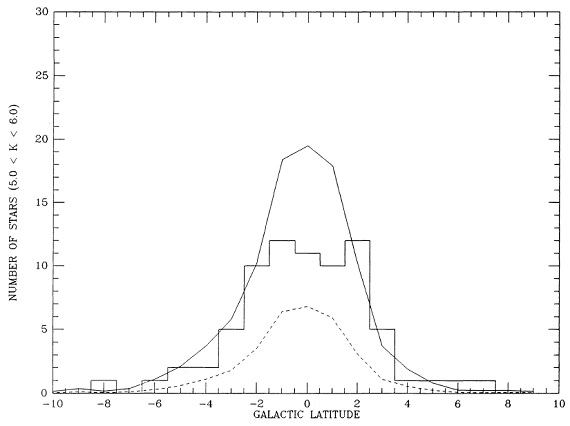

図2c.(b) と同じだが、モデルで減光を 0.15 mag/kpc とした。 |

図2d.(b) と同じだが、K = [5,6] 範囲の星の分布。 |

3.4.空間分布炭素星の分布の式炭素星の分布を次のように仮定する。 n =no exp(-r/ro) exp(-|z|/zo) 図2 a-e にモデルとの比較を示した。Fuenmayor81 の観測が太陽近傍 の限られた体積なので星の数は多くない。 図2b と c は K = [4,5] 図2b と c は K = [4, 5] で、炭素星密度が一定と勾配アリとではかなり 違いが生じる。密度勾配なしの方がアリより合う。 我々の no = 100 kpc-3 はFuemayor が与えた反中心方向 4 kpc での 50 kpc-3 を良く再現する。 (no はいくつを採用?どれが合って、どれが 外れなのか? l の方はみんな合算?GC も AGC もないのか?) 図2 c, d は K =[5,6] 図2 c, d は K =[5,6] を示す。これは, K 減光 0.15 mag/kpc の時、 r(kpc) = [3.3, 4.7] に対応する。これも密度勾配ナシが一番合う。この結果は 全ての星の場合に 4 kpc スケール長で落ちたのと反対である。 |

図2e.(c) と同じだが K = [5,6] の星の分布。 |

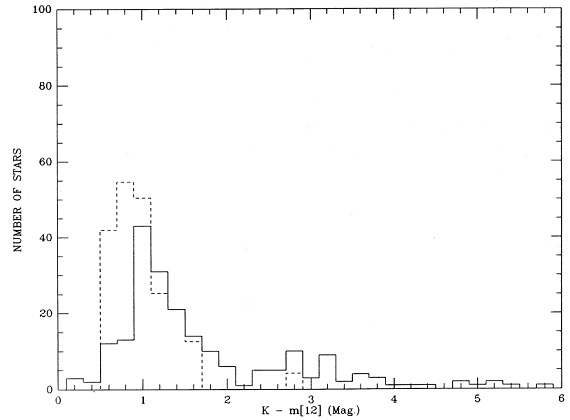

図3.K-[12] 分布。実線=太陽近傍。破線=反中心方向 K=[4,5] 星。 同じ総数になるよう反中心方向は 4.4 倍した。K 減光 0.15 mag/kpc 仮定。 マスロス式 Jura 1986b は次のマスロス式を与えた。 dM/dt = 1.7 10-7F60 rkpc2 L4-1/2λ101/2 v15 Mo/yr 今回のサンプルには F25 の方がふさわしい。炭素星ダスト層の関しては、 Fν ∝ ν1.5 Jura(1986b) が適当なので、 dM/dt = 4.6 10-8F25 rkpc2 L4-1/2λ101/2 v15 Mo/yr MK = -8.1 は L4 = 1 に相当する。サンプル星はほぼ 全てで F12 < F2 なので、λ10 = 0.22 とする。 Claussen87 と同様に v15 = 1 とする。 表3=マスロス 表3にはこうして求めた K = [4,5] の 50 星のマスロス率を示す。 平均値は 1.2 10-7 Mo/yr である。これは Clussen87 で太陽近傍の 炭素星に対して求めた 2 10-7 Mo/yr の 1/1.7 である。 図3=カラー分布 図3には太陽近傍と反中心方向 Ko = [4,5] のカラー分布を比較した。 [K-12]o の平均は反中心方向 K = [4,5] に対して 1.08, 太陽近傍 Claussen87 で 1.84 である。 変光 もう一つの違いは。IRAS の変光指標を見ると、反中心方向では変光星の数 が少ないことである。反中心K[4,5] サンプルでは 2/50 星のみが変光指数 > 50 である。それらは No 191 と 192 である。また、GCVS に載っているのは No 28 = EF AUr と No 201 = GL Ori だけである。 [12-25] カラー [12-25] カラー分布は [K-12] と違い、太陽近傍も反中心も似ている。 |

表3.K = [4,5] 星のマスロス率 |

|

炭素星相対比の増加 炭素星の空間密度は太陽から少なくとも 3 kpc 反中心方向に離れても一定 らしい。円盤星一般の空間密度が減少することを考えると炭素星の相対的 割合は増加する。この相対比の増加は N|Blanco 1965 以来疑われてきた。 |

その原因 炭素星になる質量範囲が広がるためなのか、炭素星寿命が延びるためなのか。 |

|

K 減光 反中心方向の K 減光は 0.15 - 0.3 mag/kpc. 空間密度 反中心方向の炭素星空間密度は少なくとも 3 kpc 遠方まで平坦である。原因 はおそらくメタル量勾配。 |

総マスロス 反中心方向炭素星の平均マスロス率は太陽近傍と比べ 1/1.7 倍である。 この原因も低メタルで、輻射圧の転換効率が低いためかも知れない。 総マスロス量は星数とマスロス率の掛け算になる。 |