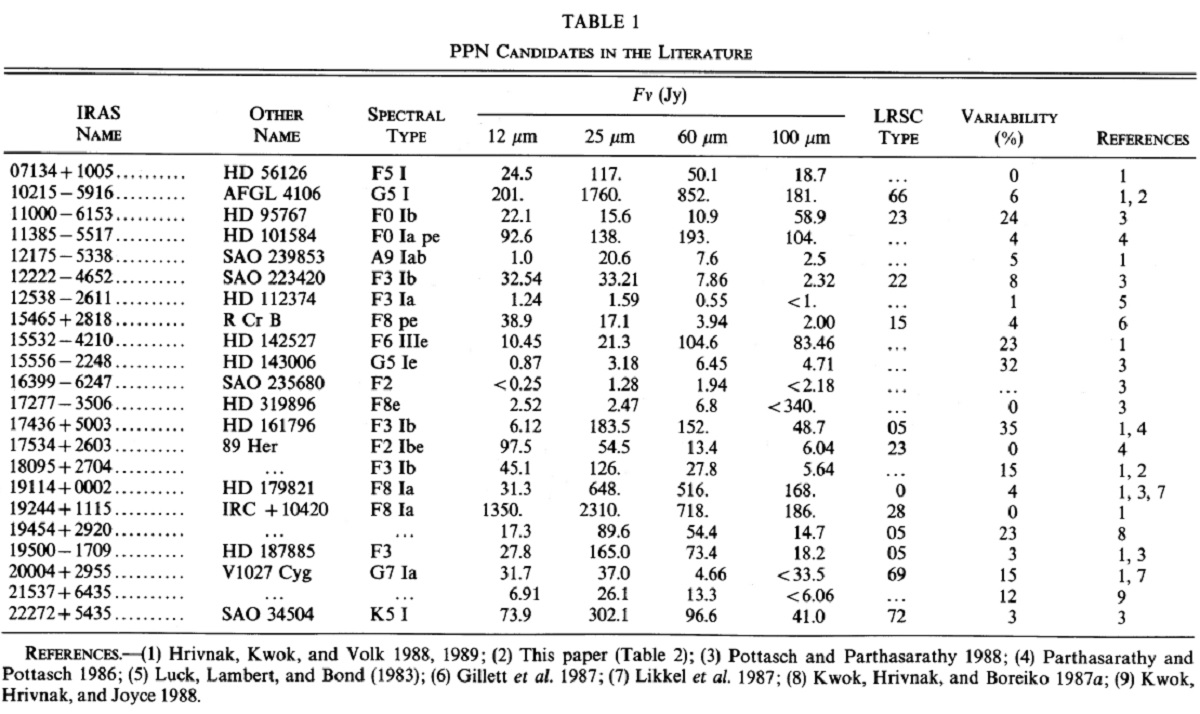

| AGB 水素外層が完全になくなった時にマスロスが停止するという仮定で、 モデルスペクトルを計算した。このモデルを IRAS LRS と比較して、PPN の 新しい候補を探した。3天体、IRAS 10216-5916, 18095+2704, 2004+2955 が 新しく見つかった。 | 最近提案された PPN 候補の赤外カラーを用いて、PPNs のカラー領域を定め た。IRAS PSC からこの領域内の天体が約 100 個見つかった、内 20 星は可視 で明るい星である。 |

|

Schonberner (1983)

のモデルでは、 (1) Mc =0.6 Mo の AGB 星の外層質量 Me は 0.01 Mo になると青くなり始め、 (2) Me = 0.001 Mo Teff =5000K では強いマスロスを維持できなくなる。 |

この点を Kwok 1987 に従い、PPN 期の始まりと呼ぶ。PPN 期は Teff = 30,000 K になり、電離が開始されるまで続く。 PPN 期は恒星進化の理解に際してのミッシングリンクである。この時期の天 体は赤外観測で探される。ここでは IRAS データから PPN を研究する。 |

2.1.高銀緯超巨星発見Bond84 は、高銀緯 F 型超巨星のあるグループは PPN でないかと提案した。 それらは 89 Her 天体とか UU Her 天体と呼ばれる。 これらの星は低振幅の変光を示すことが多い。Parathasarathy, Pottasch 1986 は遠赤外超過を、Likkel87 は CO を発見して PPN 説を強化した。 89 Her の謎 89 Her 及び類似天体の赤外超過は Humphreys, Ney 1974 に発見され、彼らは それを連星の一方が赤外放射の強い M-型超巨星というモデルを考えた。 その考えの根拠の一つは HD101584 に赤化が見出されないことである。同じく らいの量の放射が可視域と赤外域の両方に見出されるので、光球スペクトルに 赤化がないのは謎である。Humphreys, Ney 1974 は、これらの星の一つ υ Sgr が分光連星であることを発見した。 (υ Sgr = IRAS 19188-1603 は表1にない。 89 Her 天体の一部が PPN 候補と認められているのか?そう言えば、表1には RV Tau 星も ないようだ。 ) 連星説への反証 Burki、Mayor, Rufener 1980 は HD 161786 と 89 Her を観測したが、連星 の証拠を見出せなかった。ただし、星間距離が大きい連星の可能性は排除でき ない。Parathasarathy, Pottasch 1986 は HD 101584, HD 161796, 89 Her の IRAS データを調べ、低温星周ダストで SED をフィットした。得られたダスト 温度はそれぞれで、 120, 100, 500 K であった。得られた半径は 100 - 1000 Rs で大きい。したがって、最も妥当な解釈はこれらの星は過去に高マスロスを 経験してそれが現在遠赤外で放射しているというものである。 低銀緯の対応天体 F - G 型の低銀緯対応星が存在するはずである。Pottasch, Partharathy 1988 と Hrivnak, Kwok, Volk 1989 はそのような星を IRAS データから多数発見した。 |

2.2.非変光 OH/IR 星Olnon et al. (1984) はいくつかの OH/IR 星が非常に赤く、しかし変光を示さないことを見出した。 Bedijn 1986, Bedijn (1987) はそれらをpost-AGB 星であると解釈した。 Habing, van der Veen, Geball (1987) はこれら非変光 OH/IR 星の近赤外測光を行い、それらの星は可視、近赤外で 明るいことを発見した。そしてそれは膨張する星周ダスト層が光学的に薄く なった結果と解釈された。2.3.低温赤外天体IRAS は6か月間隔の測光を行い、各天体に変光確率を与えている。そこで 低変光度でかつそのカラーが Late AGBs と PNs の間にある IRAS 天体が PPN 候補として探された。可視対応天体が見つからず、強いシリケイト吸収がない、 つまり光学的深さが浅い、場合にはそれが post-AGBs である可能性が強い。 Kwok, Hrivnak, Boreiko 1987a, b と Kwok, Hrivnak, Joyce 1989 はこの方法 で IRAS 19454+2920 と IRAS 21537+6435 を PPN 候補を見つけた。2.4.R CrB 星Iben 1984 は、post-AGB 期にヘリウムシェルフラッシュの結果、 R CrBs が 生まれると提案した。大気の低水素量は PPN 説に反するが、いくつかの R CrBs は PN を伴う。 Schaefer 1987. そう言う訳で、その真の性質は不明だが R CrB を表1に含めた。 |

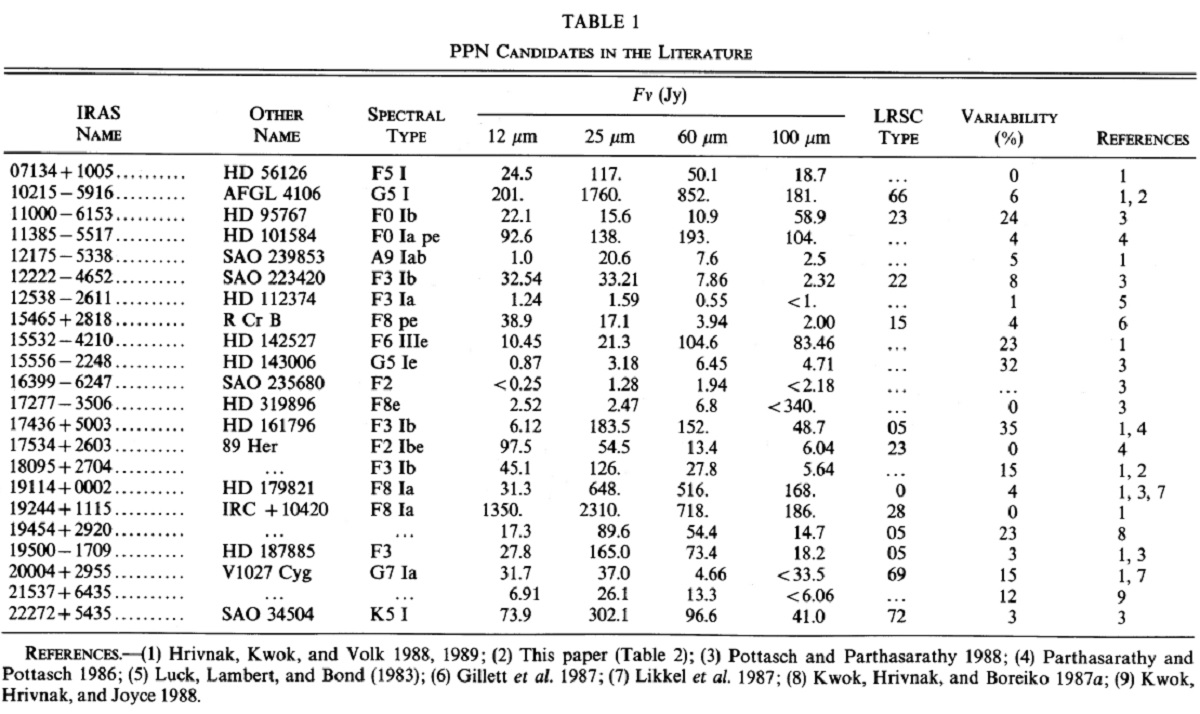

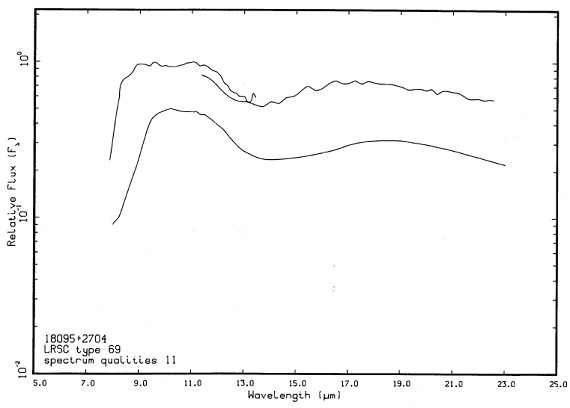

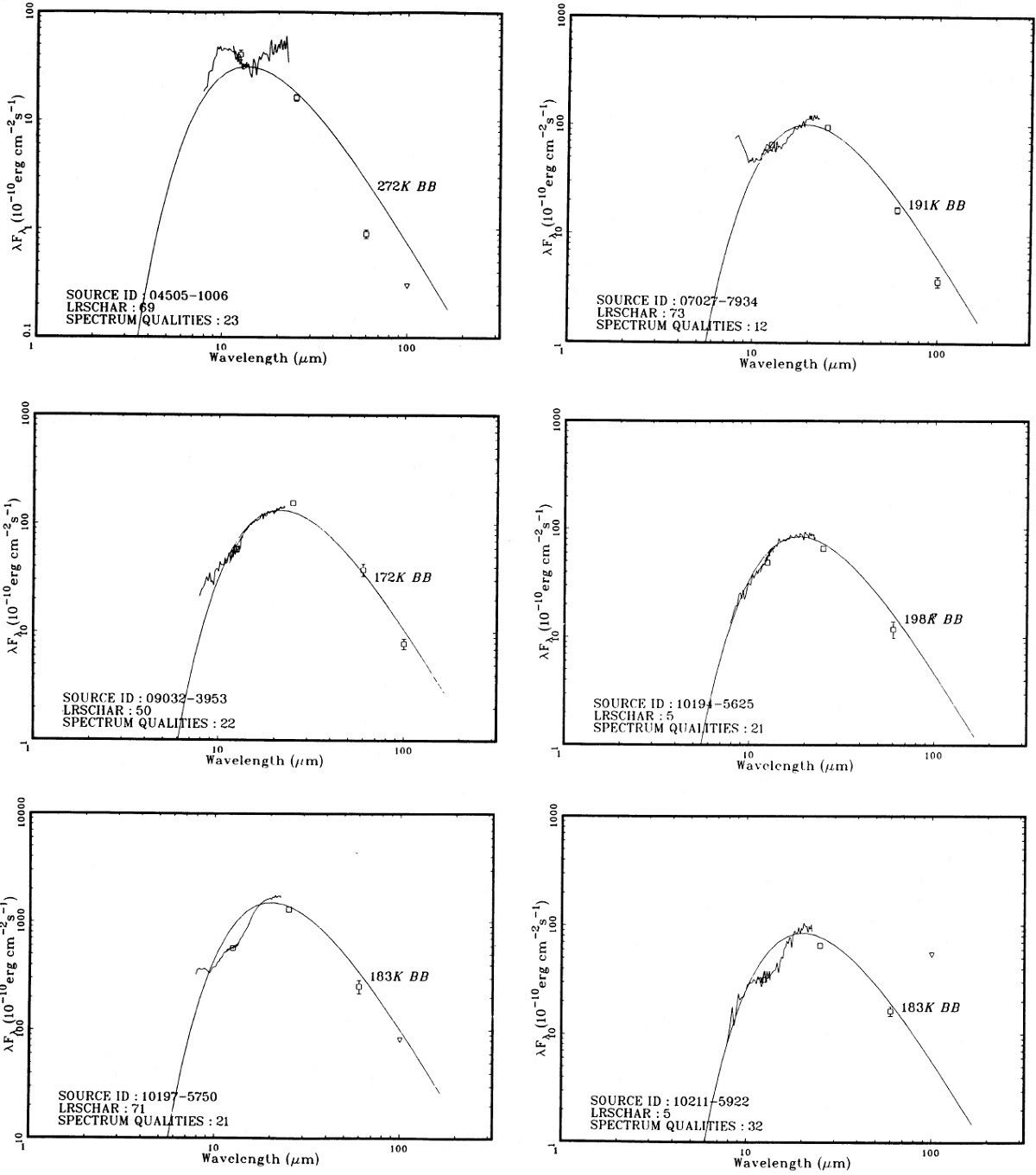

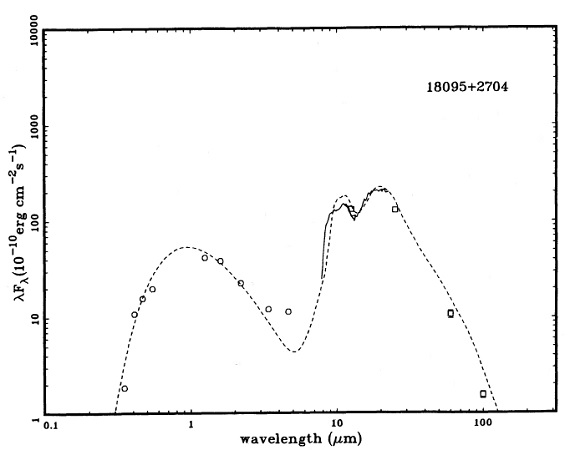

3.1.PPNs のスペクトル進化モデルスペクトルLRS スペクトルは 5425 個が公開されていて、うち 40 % はマスロス中の O -リッチ星のダストの特徴を示す。 Bedijn (1987), Volk, Kwon (1988) は AGB 上を登るにつれて変化する LRS モデルスペクトルを計算し、 LRS と比べた。 PPN 期 ここでは、 Volk, Kwon (1988) を発展させて、AGB 先端の先、PN への進化を研究する。外層質量の減少と共 に有効温度は上昇する。その間、コアマスはほぼ一定なので、光度は一定値を 保つ。ダストシェルが星本体から離れて行くにつれ、シェルの光学的厚さは 低下し、シェル温度も下がる。星が AGB から離れた時と星周雲を電離するほ ど高温になる時との中間期では星は遠赤外天体として存在する。 連続スペクトルの進化 図1は PPN 期における連続スペクトルの進化を表す。中心星の温度は 6000 K とした。AGB 最終マスロス率 = 10-5 Mo/yr と仮定した。モデ ルの詳細は第5章に述べる。シェルが拡大するにつれ光学的厚みが低下し、 10 μm 帯の深さは浅くなる。同時に SED ピークは長波長側に移って行く。 最終的には、SED は 23 μm から 8 μm にかけて落下するようになり、 10, 18 μm 帯は検出できなくなる。それまでの時間は V = 10 km/s を仮定 すると 1500 年程度である。 3.2.特異シリケイトスペクトル図1を見ると、光学的深さが浅くなり、ダスト温度が下がると、10, 18 μm 帯が独特の形状を呈するようになる。連続光は 10 μm より短波長側 で急勾配となり、バンドは平坦になる。LRS カタログ中では IRAS18095+2704 が正にその特徴を備えている。図2a を見よ。モデルとの一致は驚くほどであ る。 |

図1.post-AGB モデルの LRS 波長域スペクトル進化。最上ライン= AGB 先 端。マスロスが丁度停止。下に向けて、最初のシェル内径 Rc の 2, 3, 5, 10, 20, 40, 80, 120 倍。星は T = 6000 K, L = 104 Lo, dM/dt = 10-5 Mo/yr を仮定。 |

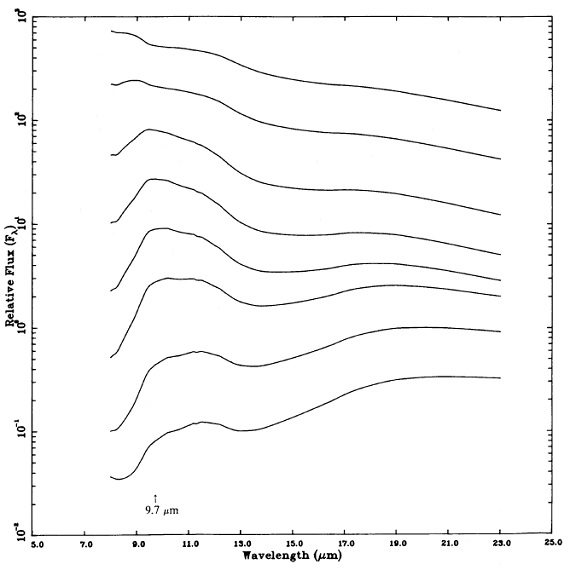

表2.LRS クラス 61 - 69 の特異スペクトル天体 他にも特異スペクトル天体? 図2a = IRAS18095+2704 の特異スペクトルをモデルフィットできたこと は我々のモデルの確かさを示す。次の疑問は、そのような天体が他にもあるの かである。LRS 61-69 を調べる。注意点は、 (i) 連続光が平らか右上がり=低温度 (ii) 10 μm 帯が平坦、または 10 μm と 20 μm 強度が等しい。 (iii) 10 μm より短波長側で急落下。 LRS 61-69 の 78 天体から 17 天体が上の基準に合う。それらを表2に示 す。 |

図2a.特異スペクトル天体 IRAS 18095+2704. 上=IRAS LRS. 下=モデル。 Vy2-2 と PK322-0.1 2/17 天体は PNs である。その一つ IRAS 15198-5658 = PK 322-0.1 は南天 PN であまり良く調べられていない。もう一つ IRAS 19219+0947 = PK 45-2.1 = Vy 2-2 は非常に若い PN で OH が検出されている。VLA により、OH 放射は 電離域のすぐ外側から来ていることが分かった。 ミラ型星 幾つかは既存カタログに載っている。IRAS 20268+0040 はミラ型星 V845 Agr, IRAS 16174-5834 はミラ型星 EF Nor である。多分、クラス20天体が 低精度スペクトルのため誤分類されたものである。 A0e 星 IRAS 16372-2347 と IRAS 17533-2156 は SAO カタログに載る A0e 型星 である。これらの星の赤外カラーは PPN と大きく異なる。その輝線スペクトル から、赤外超過は星周層でなく星間雲からでないかと思われる。 |

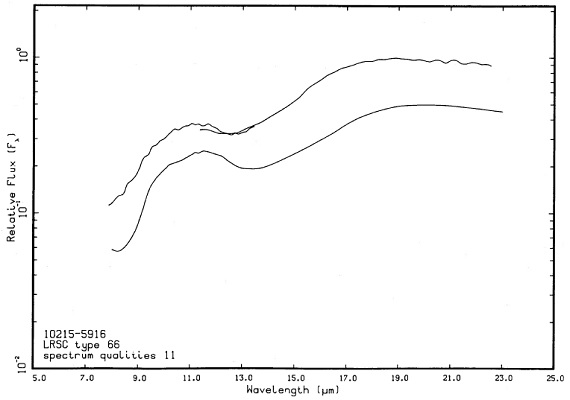

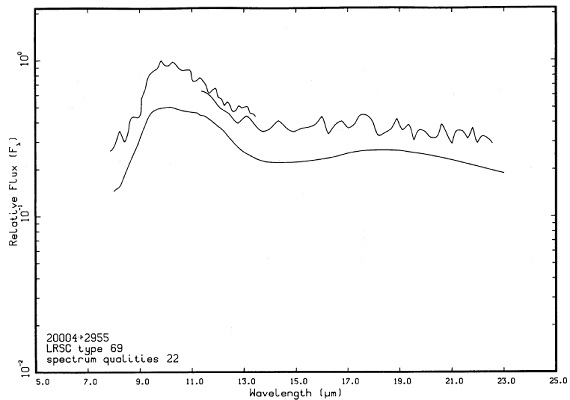

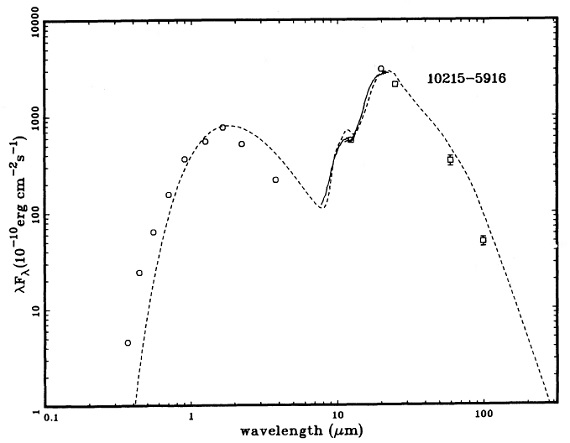

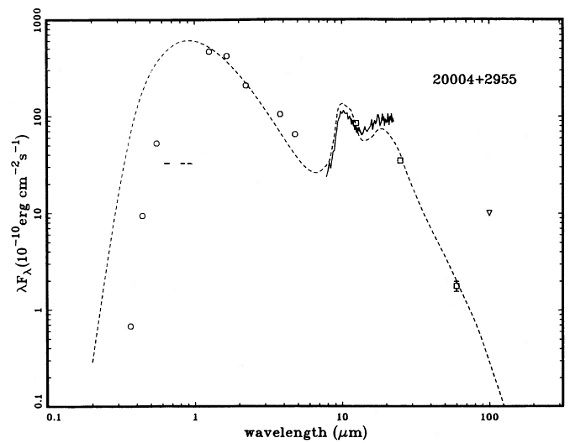

図2b.特異スペクトル天体 IRAS 10215-5916. 上=IRAS LRS. 下=モデル。 図2bと c 図2a = IRAS 10215-5916=AFGL 4106 は Bidelman 1986 により G5:I 星 と分類された。この星の連続スペクトルは極度に赤く、その上に 10, 20 μ m 帯が被さっている。 図2c = IRAS 20004+2855 = V1027 Cyg は G7 Ia 超巨星であ る。この星は振幅 1mag の不規則型変光星である。その連続光が平坦である が、バンドの形はクラス 21-29 と似るので、進化は進んでいず、丁度高温側に 進化し始める段階なのかも知れない。 二つの星の IRAS カラーは IRAS 18095+2704 と似ている。 |

図2c.特異スペクトル天体 IRAS 20004+2955. 上=IRAS LRS. 下=モデル。 非既知天体 9/17 天体は既知でない。カラーから判断すると、IRAS 13583-5413, 17494- 2026, 18340+0335, 19259+0510 はクラス 21-29 が誤分類されたもののようで ある。同じくカラーから、IRAS 18307-1159, 18399-0149, 18457-0116, 19159-1556 は A0e 星と似ている。これらの星は PPNs かも知れないが、 観測が不足している。 残ったのは3つ 結局表2から PPN 候補として残ったのは, RAS 18095+2704, 10215-5916, 20004+2955 の3つである。 |

|

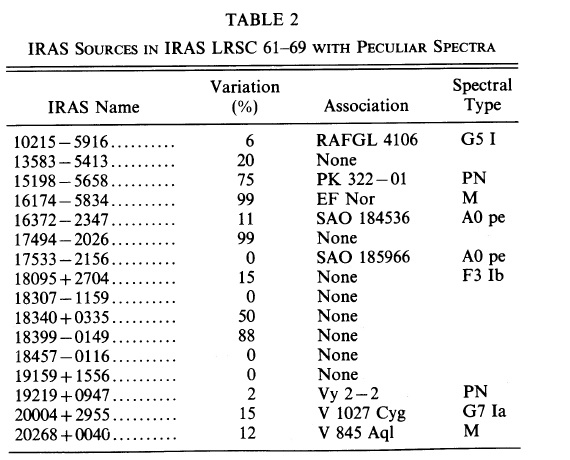

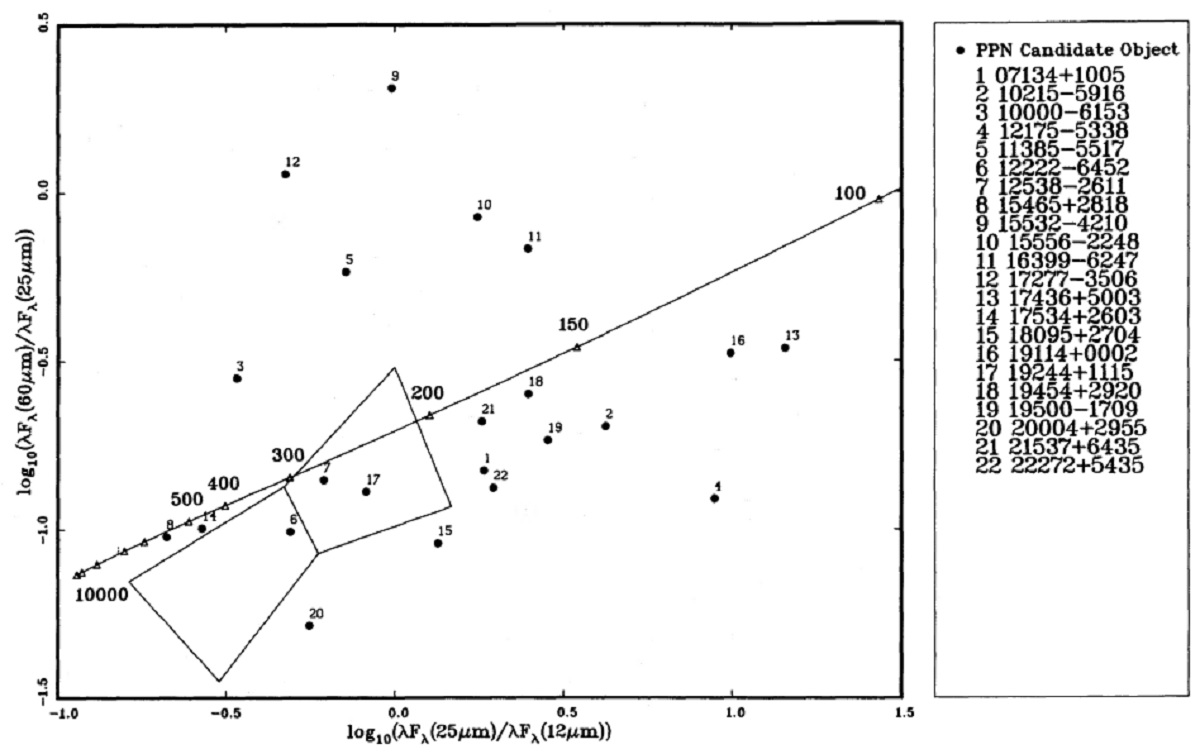

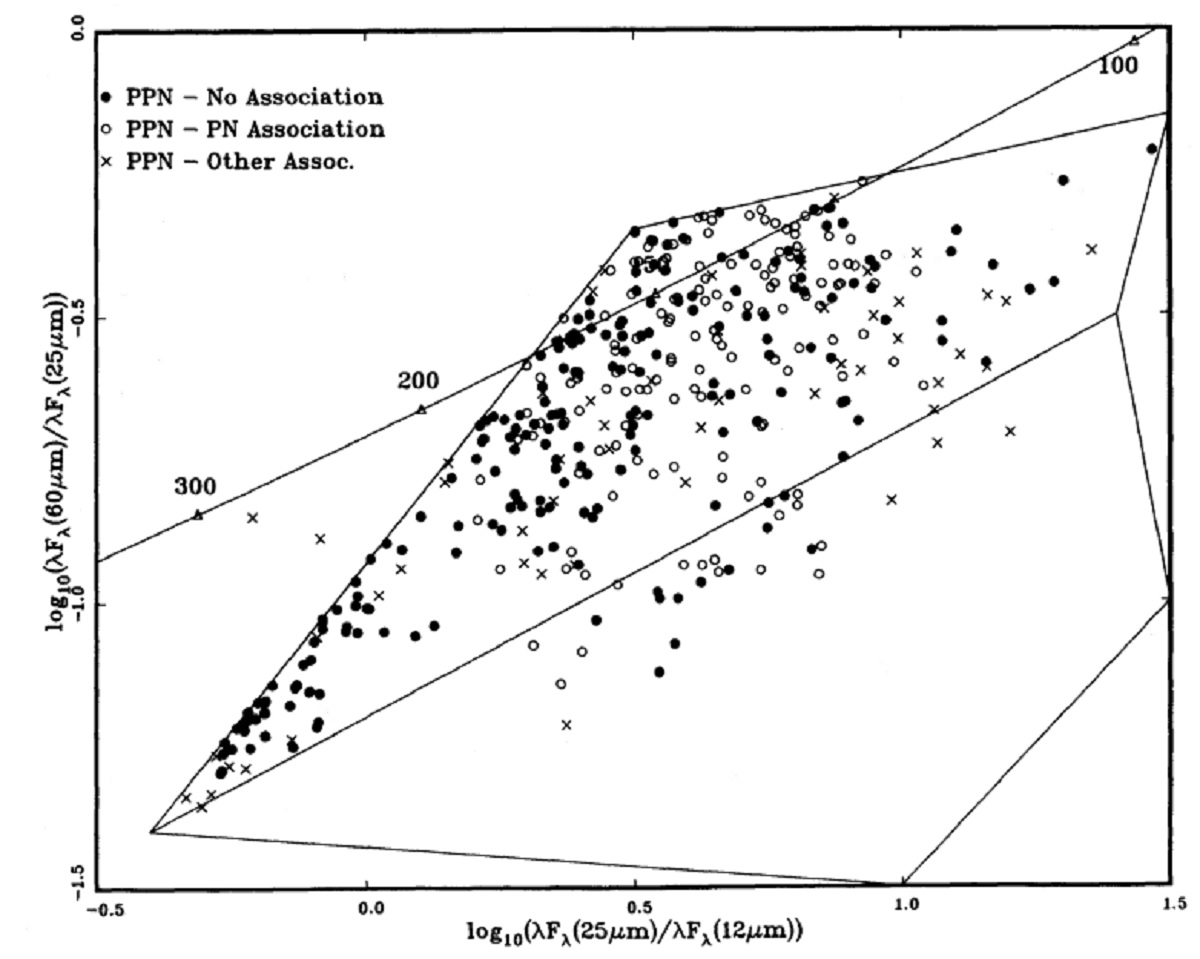

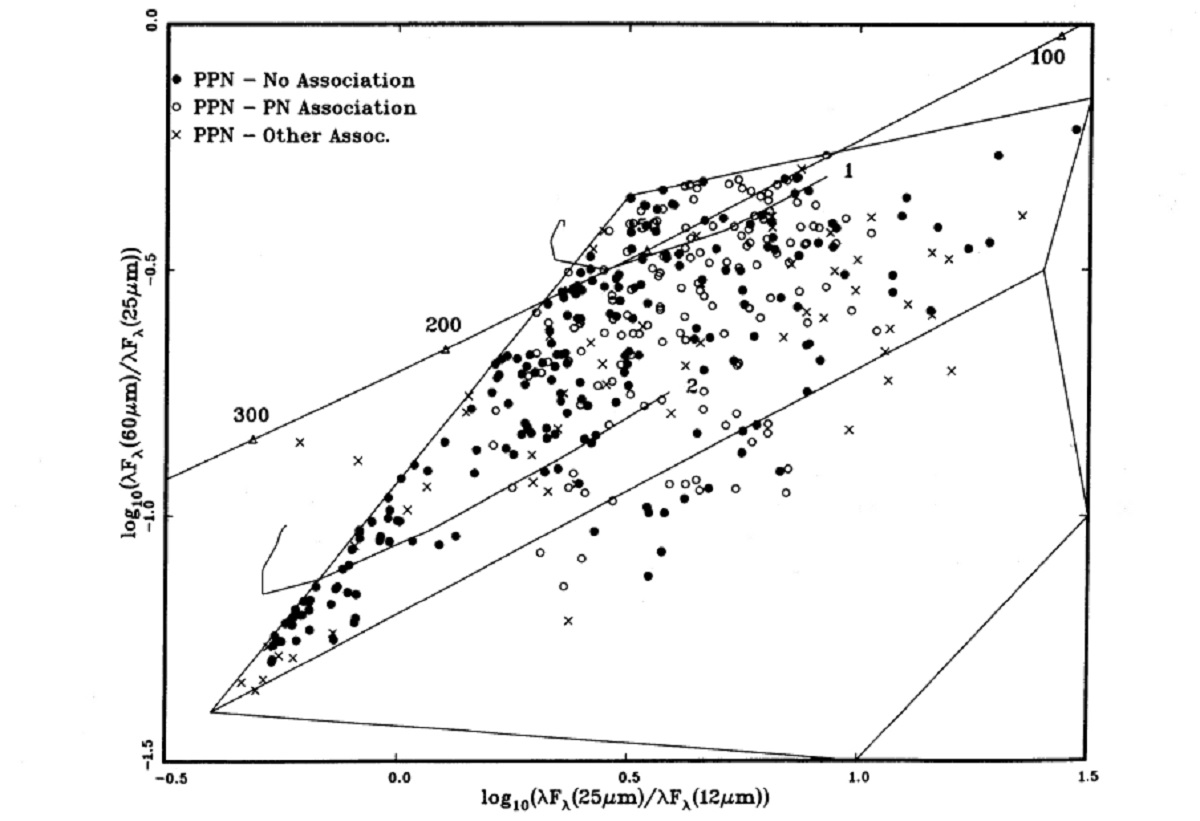

図3=既知 PPNs 二色図 図3には既知 PPNs (表1)をプロットした。前章で見つけた3天体も表に 含まれている。クラス20とクラス30天体の主要部は二つの箱で示す。参考 のため黒体の軌跡も示した。22 候補天体のカラーが広い範囲に散らばってい ることがわかる。 89 Her 天体 3つの 89 Her 型変光星、No.14 = 89 Her, No.13 = HD 161796, No.4 = HD 101584 のカラーは互いに大きく異なる。 (みな変光星なんだ! 引用されてた υ Sgr は PPN 候補に含まれないらしい。3つ以外の高銀緯超巨星は 落第か?) AGB 星領域にある PPN 候補 No.6 = SAO 223420, No.7 = HD 112374, No.17. = IRC+10420 は二色図上で O-リッチ AGBs が占める領域に位置する。 IRC+10420 は強い 10 &m;m 放射を 持つが、そのカラーはシリケイト吸収天体と似る。何か普通でないことがその 星周層に起きているのであろう。 約10天体が箱の右側 約10天体が箱の右側に分布する。それらは、No.1 = 07134+1005, No.2 = 102115-5916, No.4 = 12175-5338, No.13 = 17436+5003, No.15 = 18095+2704, No.16 = 19114+0002, No.18 =19454+2920, No.19 = 19500-1709, No.21 = 21537+6435, No.22 = 22272+5435 である。 これらは LRS 21-29, 31-39 の延長として理解可能である。 |

赤くなって、次に青くなる AGB 最末期には箱の右上端に位置するだろう。星周シェルが星から離れると、 温度が下がり、星は二色図上を右へ動き出す。ダスト温度の低下と共に F12 は下がっていくが、星の光球からの光で底を打つ。すると、その先では F12 は安定し、ダスト温度のさらなる低下で F25 が下がると、カラーが逆転し, [12-25] カラーは青くなって行く。しかし [25-60] は依然としてダストで決 まり、さらに赤くなる。ついには F12, F25 どちらも光球放射が主体となり、 黒体 SED に近づく。 低マスロス星 低マスロス星では、光学的深さが浅いため、 F12 はすぐに光球放射で支配 される。カラー進化は Chan. Kwok 1988 が O-リッチ星から C-リッチ星への 転換時に対して提案したモデルと似る。 その先は上へ? もしこのシナリオが正しければ、図3黒体ラインの上にある6天体はその下 の10天体よりも進化が進んでいることになる。ただ、この6天体の存在する 領域は表2の A0e 星がいたところでもあり、さらに、銀河、 T Taus, 反射星 雲、HIIRs が混在する危険な領域である。したがって、他種天体の混入の可 能性が高いことに注意が必要である。 |

|

探査主領域 図3の PPN 候補星を指針として IRAS PSC から新たな候補星を探すことが できる。使用した探索主領域を図4の上側箱型に示す。 ある程度まで、この領域は数個の天体で決められている。 左境界は V1027 Cyg と IRAS 18095+2704, 右境界は IRAS 19114+0002 と HD 161796 である。 左境界はまた、O-リッチ AGB 星を避けるという必要からも設定されている。 主領域の底辺はあまり根拠がなく、黒体と平行に引いた。この探査領域は 若く、したがって赤外で最も明るい PPNs が見つかりそうな場所として設定 したものである。幾つかの PPNs は図3で黒体より上に見つかった6天体と 似たカラーを持つであろうが、それらを他種天体から区別することは困難 である。 探査副領域 予備探査の結果、多くの天体が主領域の下辺部に集まっていることが分かっ た。そこで、主領域の下に副領域を設定した。副領域では多くは主領域との 境界付近に集まっている。 395 天体の分類 こうして決めた正副領域には 395 天体が見つかった。141/395 は Strasbourg PN カタログに記載されていた。23/395 は HIIRs であった。 残り 395-141-23 = 234 (?) のうち 201 個は同定がない。15 は SAO 天体、 6 個は GCVS 変光星。残りの同定は輝線星や近赤外天体に分類されている。 395 天体の分布 多くの PNs がこの領域に見つかったことは有望な兆候である。また、未同 定天体の数が多いことも良い兆候である。何故なら、 PPN 初期ではまだダス トに覆い隠されているだろうから。図4を見ると 395 天体が全領域に広がっ ていることが分かる。その多くは領域の左上に集まっているが。PNs は領域 中止近くに多い。未同定天体の多くはその左側に多い。左縁近くは多分 AGB 星である。比較のために領域外の二つの PPN 星 IRC+10420 と HD 112374 を 示した。 |

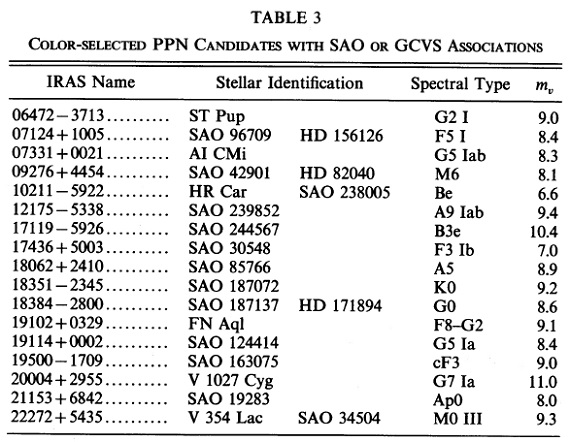

表3.SAO 又は GCVS 中の PPN カラー天体 SAO 又は GCVS 天体 表3には SAO 又は GCVS 中の PPN カラー天体を載せた。そのスペクトル型 は広い範囲に亘っているが、主要な天体は G - B 型である。探索箱内にある が表から除いたのは、IRAS 15318-7144 = SAO 257300 = PK 315-13.1 と IRAS 18184-1623 = SAO 161375 = HIIR の二つである。 |

|

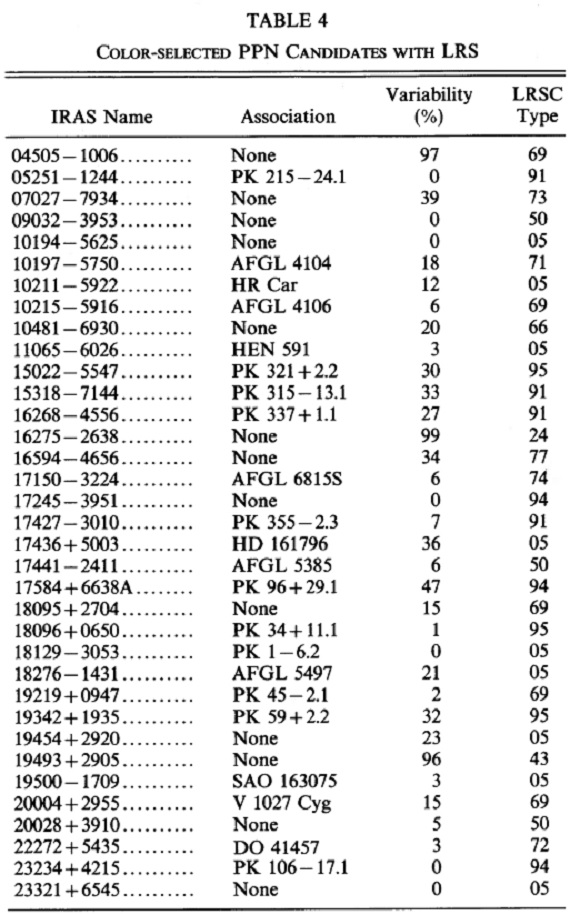

低温、高温星 表3には G 型より晩期の星が3つある。IRAS 09276+4454 は非常に晩期な スペクトル型を持ち、したがって PPN とは考えられない。最も早期型なのは B 型星 HR Car である。この星は GCVS では S Dor または Hubble-Sandage 型変光星となっている。このタイプの星はおそらく、コア燃焼赤色超巨星で ある大質量星が HR-図の青い方に遊走しているものであろう。その FIR 超過 は超巨星時代の星周層の残骸であろう。 RV Tau 的? FN Aql はセファイドと分類されている。また、ST Pup は W Vir 型変光星 である。W Vir 型星は通常大きな FIR 超過は示さない。 ST Pup の CH, CN 帯が強いことは RV Tau 型星との近縁を示唆する。 RV Tau 型星は Jura 1986 によると、post-AGBs である。 (RV Taus は何処? ) LRS 輝線 35/395 星は LRS を持つ。表4にそれらを示す。多くはバンド構造が無く、 LRS = 05 か 50 である。11/35 =91-95 で全て PNs である。LRS=91-96 も 80-86 も輝線天体であるが、ここには LRS 80-86 天体が見当たらない. 80-86 天体は 11.3 μm 未同定放射帯を示す天体である。LRS で輝線が見える 118 天体中 49 個が 91-96, 69 個が 80-86 である。11.3 μm 放射を 示すのは PN の中でも進化したものなのかも知れない。 LRS 他のタイプ 他の LRS 星の内 9 個が LRS = 05 = 低 S/N だがバンドナシの赤天体。その 一つが IRAS 19454+2920 で色温度 = 17 K である。 探索領域にない PPNs IRC+10420 や HD 112374 的な星はシリケイト吸収帯 AGB 星と見分けられない ので探索は現実的でない。同じように、89 Her 天体も普通の K-, M-型星と 見分けがつかない。 |

表4.PPN 探査領域(図4)内の LRS 天体。 |

5.1.マスロス式マスロスが時間と共に強くなって行くと、定常な場合より密度勾配は急 になる。今回は ρ(r) ∝ r-α と仮定する。5.2.中心星Teff = 6000 KSchonberner (1983) の post-AGB 星モデルではその進化タイムスケールは 1000 年である。さもな いと、星が高温になった時に電離すべきガスが散逸してしまっている。ここで 考えるモデルでは、赤外 SED は中心星温度にあまり依存しない。そこで、星 温度は 6000 K に固定した。これは AGB と 電離星 の中間値である。 L post-AGB の光度は基本的に中心核質量により決まる。そしてそれは AGB 先端の時と変わらない。したがって、その光度は 6 103 - 3 104 Lo の間の一定値である。この値はコアマス 0.6 - 1 Mo に対応し、 Volk, Kwok (1988) の AGB 進化モデルによると Mms = 1 - 5.5 Mo である。 モデルパラメター モデルパラメターは (1)Teff = 6000 K (2)L (3)(dM/dt)o : AGB 終わりでのマスロス強度。 (4)α : ρ(r) = ρ(ro) (r/ro)-α (5)Tc = 1500 K ri = 膨張シェルの内側半径として、xi = ri/ro = 2, 3, 5, 10, 20, 40, 80, 120 のモデルを計算した。膨張速度 V = 10 km/s とすると、時間にして 700 年に相当する。 |

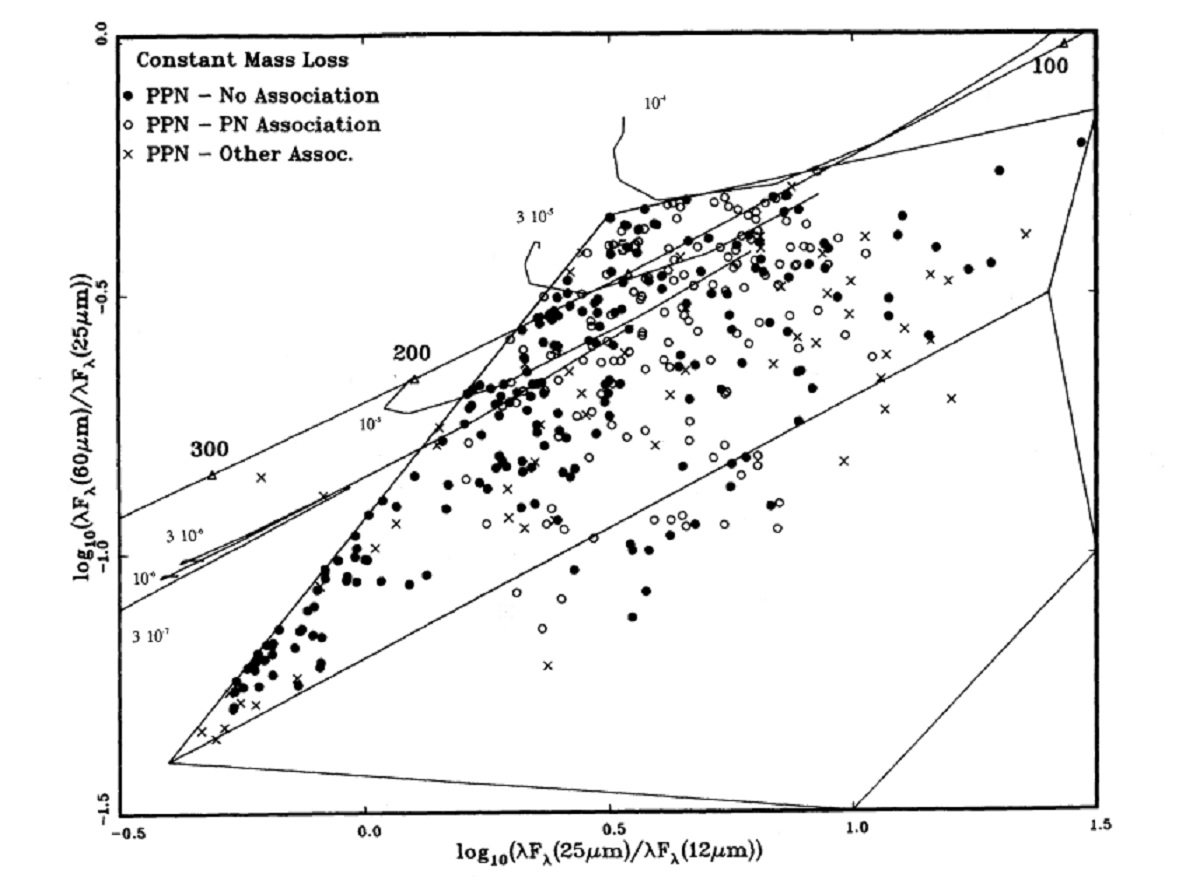

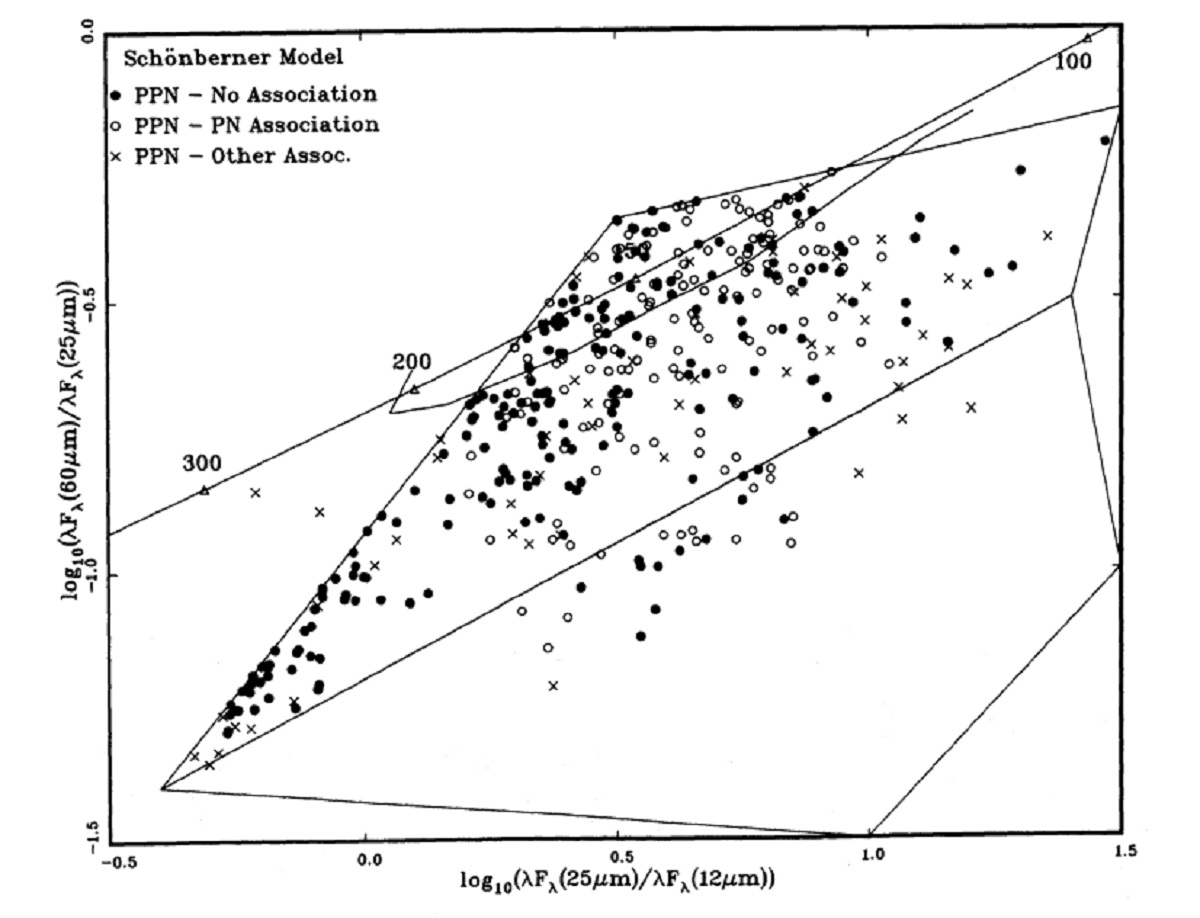

5.3.結果適用パラメター図6に二色図上のモデル進化を示す。4.3.節で見つけた 395 PPN 候補 もプロットした。 L = 6 103 Lo for (dM/dt)o = 3 10-7, 10-6 Mo/yr L = 104 Lo for (dM/dt)o = 3 10-6, 10-5 Mo/yr L = 3 104 Lo for (dM/dt)o = 3 10-5, 10-4 Mo/yr α = 2 である。 カラー変化の様子 ri/ro < 10 ではカラーは AGB 期とあまり変わらない。シェルがそこより 遠ざかると、カラーが急に変化し始める。シェルが十分に遠くなると様々 な経路は互いに集まり一つに収斂する。 d (図7で最初 60/25 が青くなるのは どうして?) モデル経路 モデル経路は全体として、観測された PN, PPN の領域を覆っている。もっと 強いマスロスでは経路が PPN 探索箱の上に行ってしまう。dM/dt|o = 10-5 Mo/yr に対するスペクトル変化は図1に示されている。 シリケイト帯が吸収から放射に移る時にも連続光は一層赤くなって行くことが 分かる。 Schonberner (1983) モデル 同じ計算を、 Schonberner (1983) の Mc = 0.64 Mo post-AGB モデルを使い、dM/dt|o = 10-5 Mo/yr のカラー変化を計算した。図7に結果を示す。図6とあまり変わらない。 |

| 定常マスロスモデルは全体として PN, PPN のカラーを説明するが、図6を 見ると、その経路の下にも天体が存在する。 | そこで、α = -2.5 の仮定で dM/dt|o = 3 10-5 Mo/yr モデルを計算した結果を図8に示す。密度勾配が急になった結果、経路1 から経路2へと移った。 |

図9a.IRAS 18095+2704 モデル。Te =6000K, L = 1.6 103 (D/kpc)2 Lo a = IRAS 18095+2704 a = IRAS 18095+2704 = 図3の No.15 と b = IRAS 10215-5916 = 図3 No.2 は c, d より PPN 進化が進んでいるため、シェルの光学的深さを決定すること が難しい。 a = IRAS 18095+2704 の場合、連続光が十分に赤くなる前に適当な強さの 吸収帯を作れるかどうかがモデル作成の鍵である。 |

図9b.IRAS 10215-5916 モデル。Te = 5000K, L = 7.2 104 (D/kpc)2 Lo b = IRAS 10215-5916 b = IRAS 10215-5916 を光学的厚みが初期に薄いモデルでフィット しようとしても、十分に赤くなる前に光球の F12 が効いてきてしまう。 |

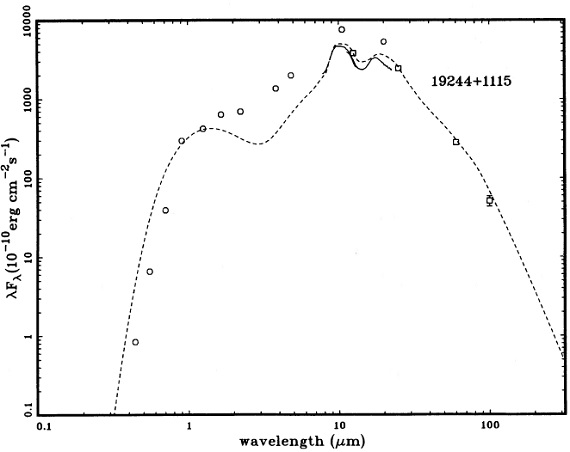

図9c.IRAS 20004+2955 = V1027 Cyg モデル。Te =5000K, L = 6.1 103 (D/kpc)2 Lo c = IRAS 20004+2955 とd = IRAS 19244+1115 c = IRAS 20004+2955 = V1027 Cyg = 図3の No.20 と d = IRAS 19244+1115 = IRC+10420 = 図3 No.17 は二色図上でほぼ AGB 領域にあり、まだ PPN として進化が進んでいないこと を示唆する。どちらも強い放射帯を示し、光学的深さは 0.5 程度ではないか。 IRC+10420 では光球成分とダスト成分の分離が難しい。 |

図9d.IRAS 19244+1115 = IRC+10420 モデル。Te =6000K, L = 1.3 104 (D/kpc)2 Lo 星周減光は星間減光と違う? 観測される恒星の光球連続光は常にモデルより暗い。星間減光が効いている 場合もありそうである。しかし、銀緯が高い天体ではそれは期待できない。 一般には、可視域測光値は波長に逆比例する減光で合わせられる。したがって モデルでは減光のパラメターを可視測光にあうように調整した。 |

|

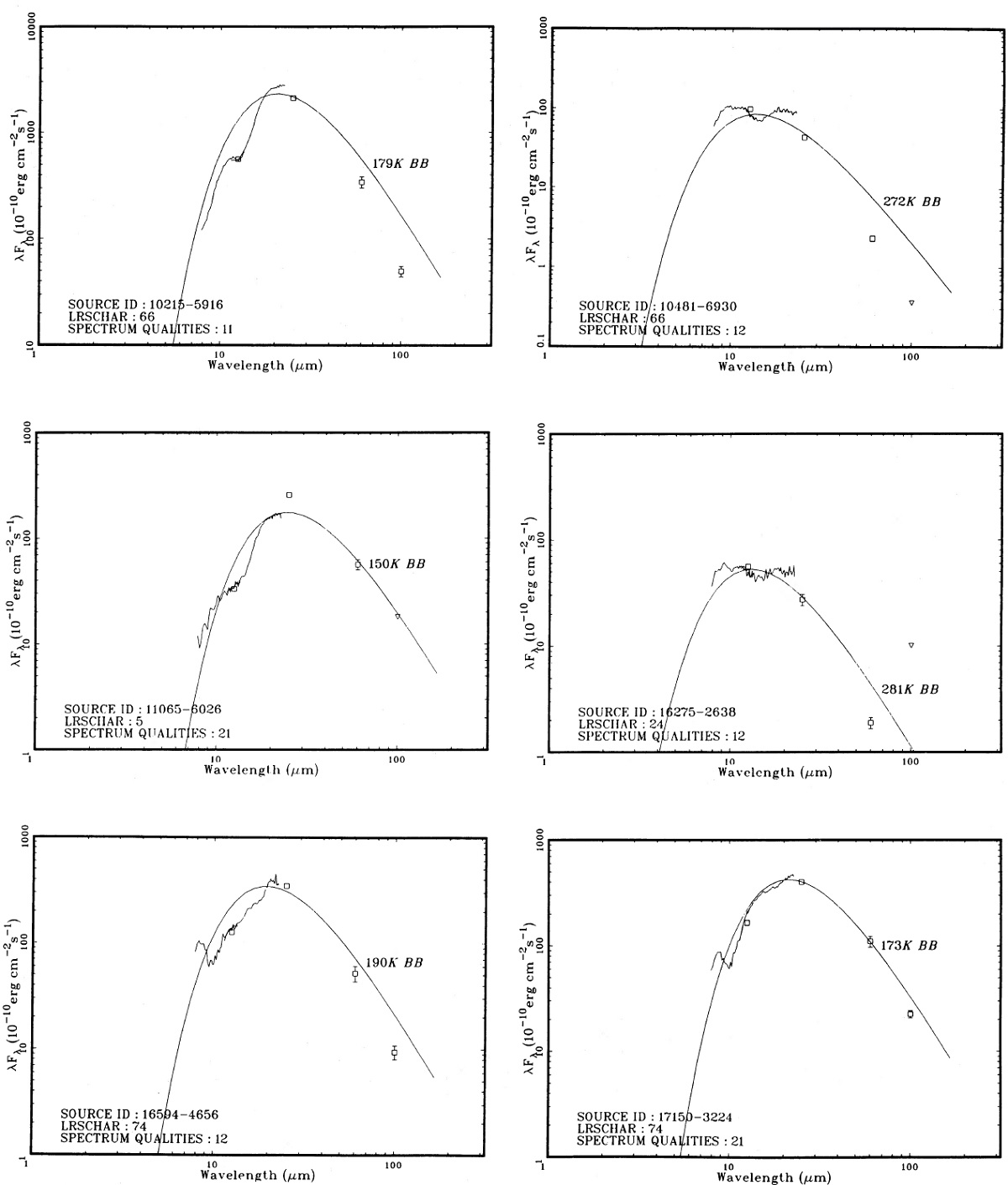

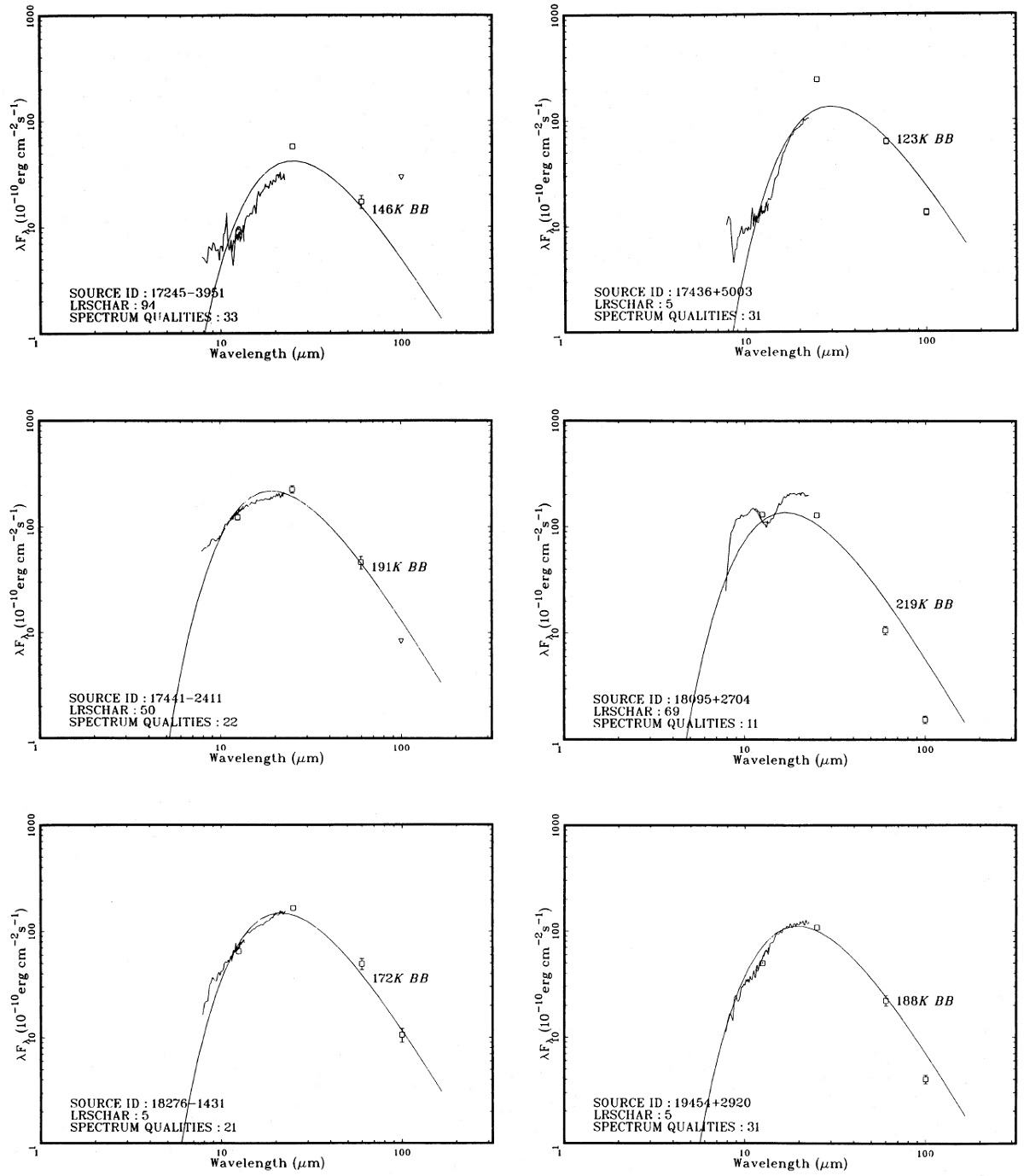

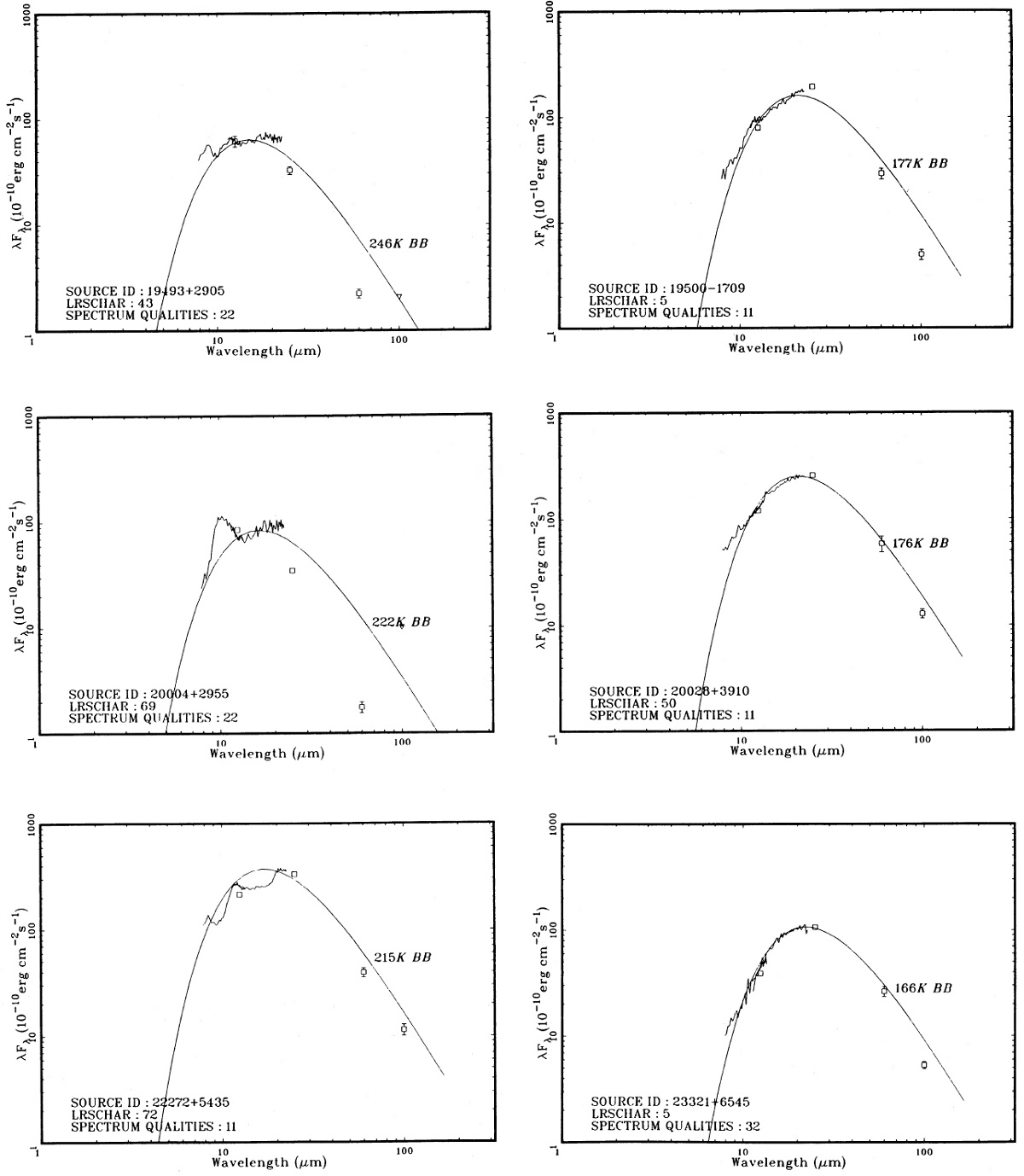

36候補に LRS あり。 第5章のモデルカラーは PPN 候補領域を通ることが分かったが、そこにある 天体が実際に PPN かどうかを確認するためには、より多くの観測データが必要 である。これらの内36天体には LRS がある。ここではその LRS 特性を調べる。 シリケイト放射 7天体が 10μm 放射帯を示す。それらは、 IRAS 04505-1006 IRAS 10197-5750 IRAS 10215-5916 = AFGL4106 = G5I = 図3 No.2 IRAS 10481-6930 IRAS 16275-2638 IRAS 18095+2704 = F3 Ib = 図3 No.15 IRAS 20004+2955 = V1027 Cyg = G7Ia = 図3 No.20 これらのスペクトルを若い PN Vy 2-2 = IRAS 19219+0947 と比べると、 シェルの温度低下に伴う連続光の赤化が如何に 10 μm 帯の形に影響するか が分かる。Vy 2-2 のダスト温度は IRAS 04505-1006 より低い。そして、 IRAS 04505-1006 は IRAS 200-4+2955 より低い。 IRAS 16275-2638 と IRAS 10481-6930 の放射帯巾は他の天体より広い。 その意味でそれらは IRAS 18095+2704 と似ている。 バンドなし黒体的 カラー温度が 200 K を切るとバンドなしスペクトルが多くなる。それらは、 IRAS 09032-3953 IRAS 10194-5625 IRAS 17441-2411 IRAS 18276-1431 IRAS 19454+2920 IRAS 19500-1709 = 図3の No.19 IRAS 20028+3910 IRAS 23321+6545 これらのスペクトルは上に挙げたシリケイト放射スペクトルとは 12 -23 μm の形が違う。これらは炭素星であった可能性が強い。SiC 11.3 μm バンドの 強度が弱いので、C-リッチ PPN のスペクトルはマスロス終了後早めに放射帯 の特徴を失うのではないか? |

8 μm 放射 8 μm 放射帯を示すのは、 IRAS 07027-7934 IRAS 16594-4656 IRAS 17150-3224 である。IRAS 07027-7934 には 11 μm 付近に弱いバンドがある。 それらのバンドは、星間空間や PNs で良く見られる未同定赤外放射帯 と同じものであろう。 輝線 IRAS 17245-3951 は IRAS 17436+5003 と似たスペクトルを持つが、 IRAS 17245-3951 には 12.8 μm NeII 輝線がある。これは PNs に 良く現れる輝線である。 不明 残った天体、 IRAS 10211-5922 = IRAS 11065-6026 IRAS 17436+5003 = F3 Ib = 図3の No.13 IRAS 19493+2905 IRAS 22272+5435 IRAS 17436+5003 は最初に挙げたシリケイト放射 7 天体のより進化が進んだ 姿かも知れない。というのは非常に弱い放射帯が見えるからである。 この星は全 PPN 候補天体中最も進んだ進化段階にあるのではないか。 IRAS 22272+5435 は Pottasch, Parthasarathy (1988) が調べ、非常に低温のダスト連続光に 10, 18 &mu:m 吸収が乗っているとした。 我々はこの解釈はありそうにないと思う。なぜなら、星は可視域で非常に明る く、 10 μm で吸収を産み出すほど光学的深さが大きくないことを示唆する からである。 残りの2天体には目立った特徴がない。IRAS 19493+2905 は 9 μm に放射帯 が見えるが、知られているどの形にも似ていない。 IRAS 10211-5922 は S/N が 悪い。 結局 7/36 は O-リッチ PPN, 1/36 は C-リッチ PPN, 1/36 はおそらく PN. 地上 分光観測で確認できる。可視同定できなかった天体は、AGB を離れたばかりの PPN の可能性が強い。可視で明るい F-, G-型星は PPN の良いサンプルであろう。 |

|

PPN のカラー進化 ダストシェルの輻射モデルを AGB の先に延ばして、IRAS 二色図上に PPNs の 進化経路を計算できた。この経路は AGB 領域と PN 領域をつないでいる。 モデルが予言する PPN カラーは PPN 探しのガイドとなるであろう。 透過シェルの発見 PPN モデルはまた、PPN 独特の SED を予言する。そのような天体を探し、 3つの PPN 候補を見つけた。それらは、IRAS 18095+2704, 10215-5916, 20004+2955 である。地上の追究観測の結果、それらは可視で明るい対応天体 があり、星周層が可視光を透過するようになった段階ではないかと思われる。 それらを 0.3 - 100 μm でフィットした。 |

130 の PPN 候補 既知 PPN と似たカラーを持つ IRAS 天体が 400 見つかった。 140/400 は PNs であった。残り 260 の半数はおそらく PNs であろう。 そのまた残りは PPN ではないか。それらの地上観測が必要である。 |