| 赤外超過が大きな F, G 型超巨星 8 個の地上観測を行った。それと IRAS データを組み合わせると SED が双極型であることが分かった。それらの可視 と赤外の放射エネルギーはほぼ等しい。赤外光を放つ冷たいダストシェルは それ以前に放出された残骸を示す。 | それらは IRAS 18095+2704 と似た天体で、post-AGB 期にある中間質量星と 考えられる。0.4 - 100 μm SED のモデルフィットから、それらの星は 過去 1000 年以内に AGB を離れたと考えられる。 |

|

高銀緯 F-型超巨星 高銀緯 F-型超巨星 = 89Her 天体は実は post-AGB 期にある古いハロー 天体であるという Bond, Carney, Grauer 1984 の説は、 高い空間速度と低いメタル量 (Bond, Luck 1987), 星周ダスト Parthasarathy, Pottasch 1986, 分子層 (Likkel et al 1987) の観測により裏付けられた。 低銀緯対応天体は? 低銀緯対応天体を探るには IRAS により候補天体を探し、その可視対応天体 を調べる方法が合理的である。赤外超過から post-AGB とされた例としては、 HD 161796, HD 101584 (Parthasarathy, Pottasch 1986), HR 4049 (Lamers et al 1986), Iras 20051+1823 (Menzies, Whitelock 1988), IRAS 18095+2704 (Hvrinak, Kwok, Volk 1988) がある。その他 IRC 10420 も有名である。 |

PPN の定義 AGB 末期外層質量が小さくなると、強いマスロスが不可能になる。我々は その時点を PPN の始まりと定義する。中心星の温度が上がり、星周星雲を電離 するようになった時点で PPN 期が終了し、天体は PN と分類される。 今回のサンプル この論文では, スペクトル型が F と G、それに一つは A の IRAS 天体を同定 する。そしてその SED を分離ダストシェル輻射輸達モデルと比較する。 |

|

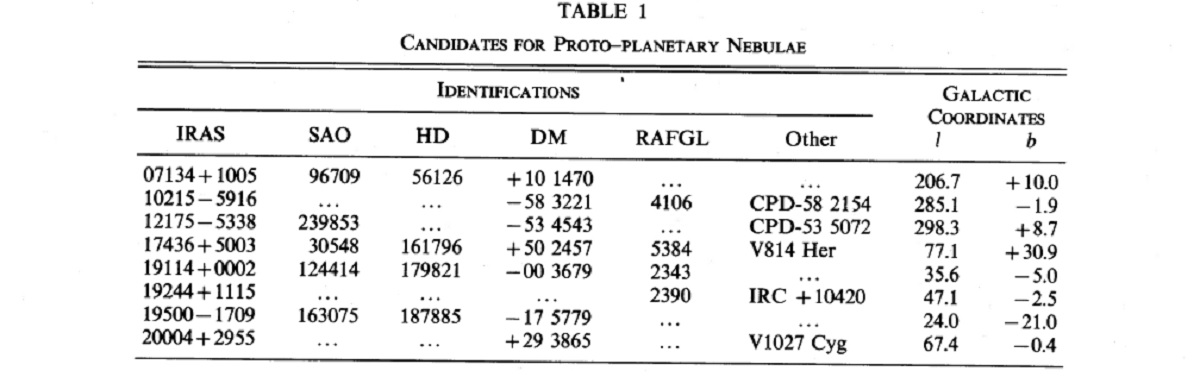

選択法 PPN 候補の選択には色々な基準を用いた。それらは、 (1)LRS の形 (2)以前に PPN ではないかと言われた (3)IRAS カラー などである。(3)に関し、二色図上で以前に PPN とされた星、若い PN を 含むが M-型星は含まない領域が定義され、その中にある天体が PPN 候補と された。詳しくは、 Volk、Kwok (1989) を見よ。表1に今回扱う天体を載せた。 G-型超巨星 Odenwald (1986) は IRAS PSC に含まれる 150 G-型超巨星を調べ、4 % に赤外 超過を見出した。彼の赤外超過星の内二つはこの研究と重なる。彼が超過を 見出した超巨星の幾つかは RV Tau 型星で、Gehrz 1972 の研究により 10 μm 超過が長い間知られていた。Jura 1986 は RV Tau 星は低質量の post- AGB 星であると主張している。今回調べた星に RV Tau 型星は含まれていない。 |

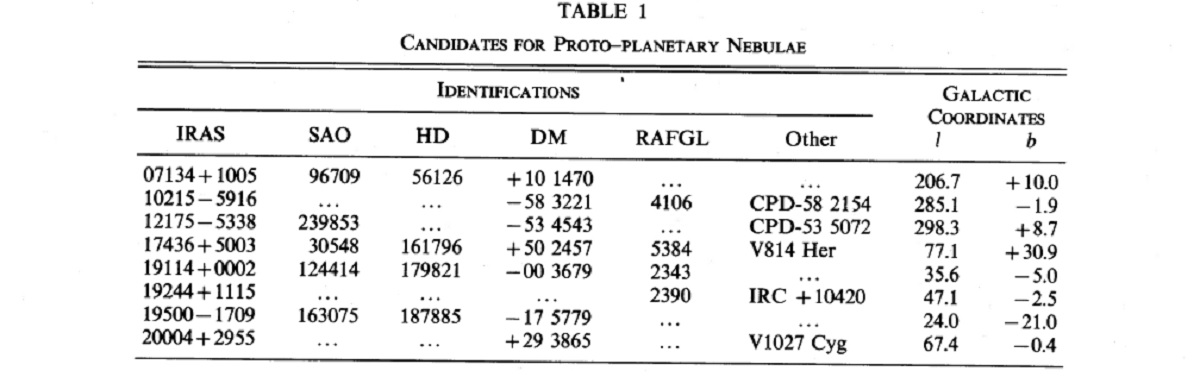

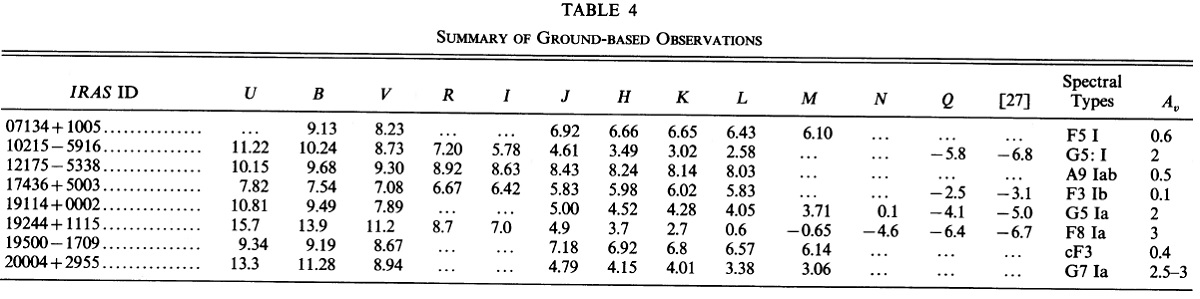

表2.IRAS フラックス 表2=IRAS データ 表2にサンプル 8 星の IRAS データを示す。IRAS 19114+0002 と 19500-1709 は Pottasch, Parthasarathy 1989 に含まれている。 |

|

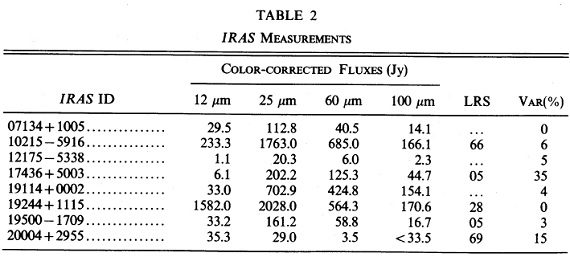

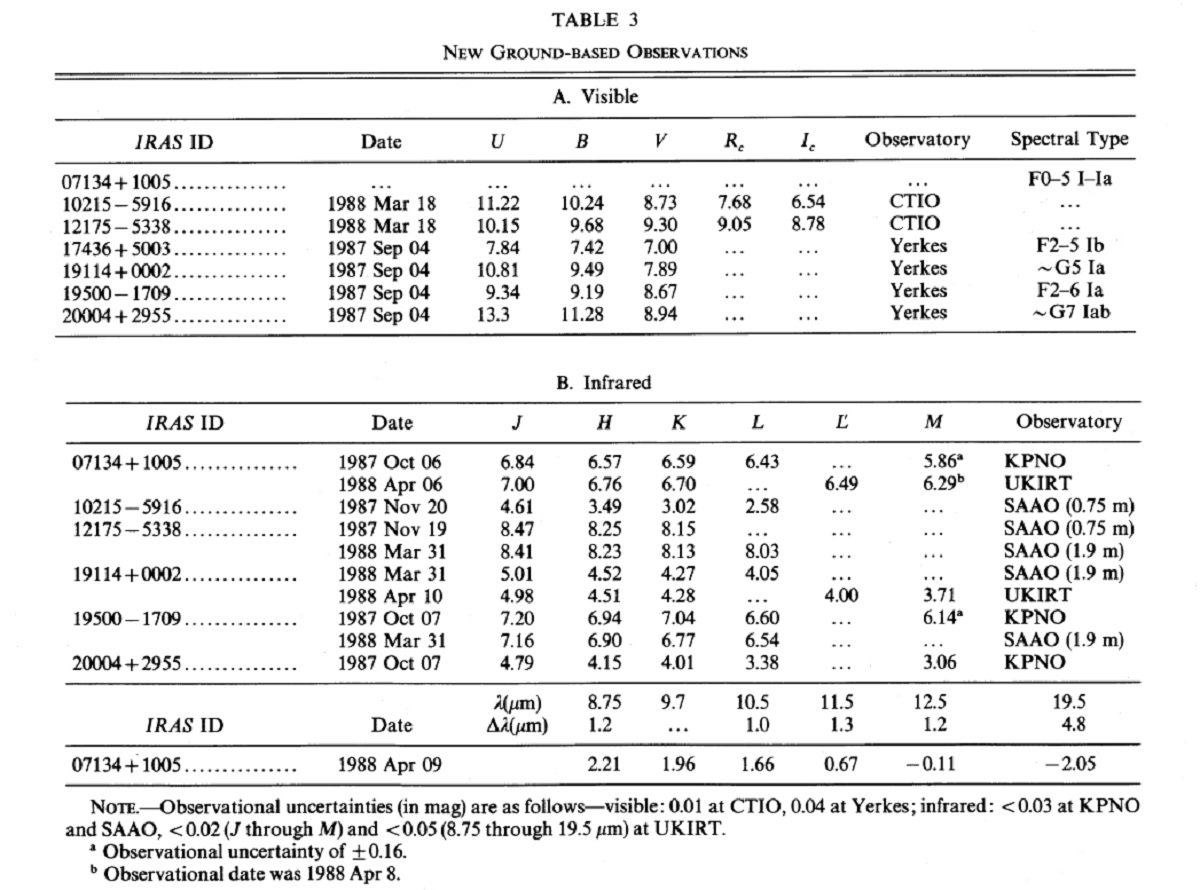

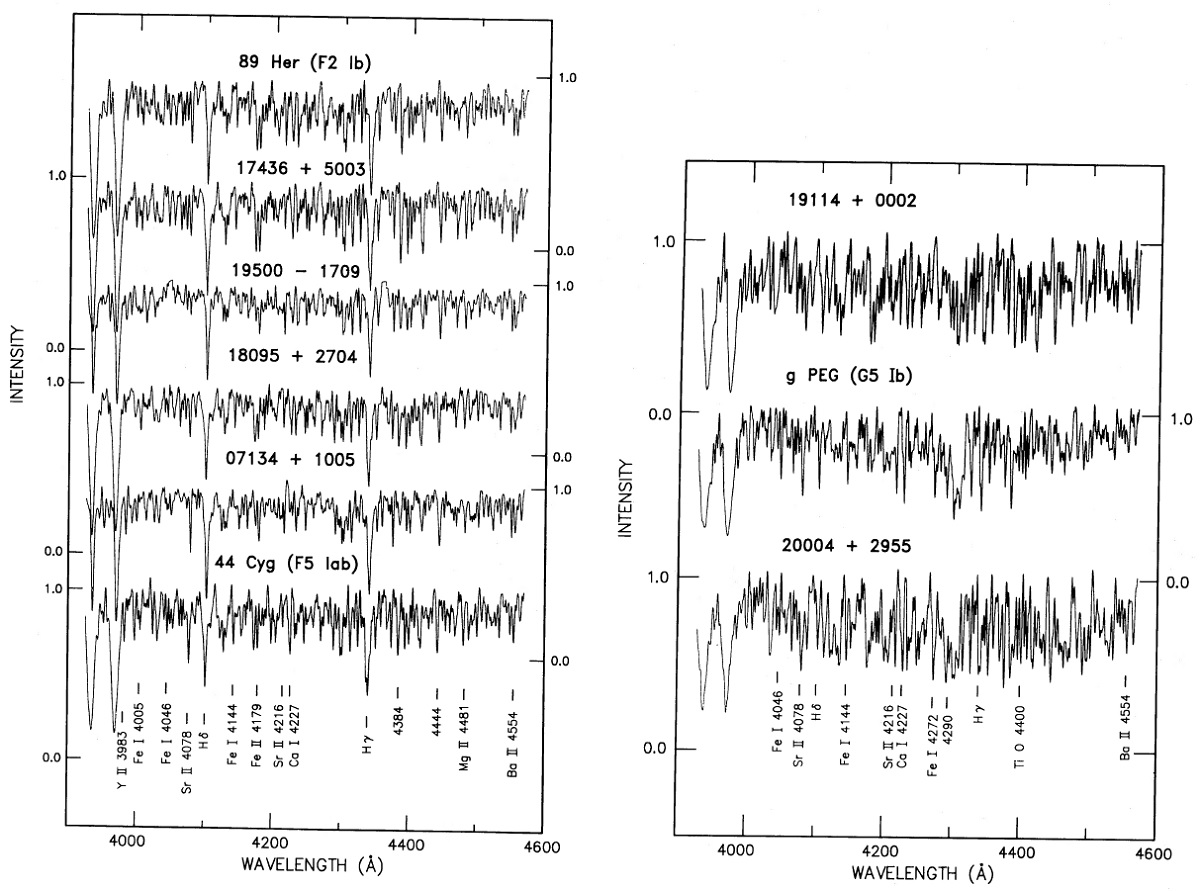

繰り返し分光観測が必要 表3に測光地上観測の結果をまとめた。可視分光観測は DAO 1.2 m 望遠鏡 でレチコン検出器を用いて分解能 1.2 A で行われた。参照スペクトルは 山下ら 1978 にある星を撮って得た。表3にその結果得たスペクトル型を 示す。 | 将来の参照のため図1にそれらのスペクトルを示す。フラックス較正は されていない。これらは今後数十年の間スペクトル変化があるかどうかの 研究のため繰り返し観測を行うべきである。 |

|

07134+1005 Nassau, Stephenson, MacConnell 1965 は F5 I と分類した。 B, V 等級は van Genderen, van Driel, Greidanus 1986 による Johnson systen 値である。(B-V) = 0.90 は明らかに赤化を受けた値である。 Zuckerman, Dyck, Clausen 1986 は CO ラインを検出している。Zuckerman, Dyck は IRAS カラーから O-リッチとした。LRS アトラスにはないので、 LRC データベースから採って調べた。10 - 18 μm で平坦であり、 21 μm に強い放射を示す。これはシリケイト由来とは考えにくい。これが天体自体で ない可能性もあるので、近くを調べたが何もなかった。個々のスキャンすべて にこの特徴が現れていた。このような特徴は他でも見られる。IRAS 22272+5435 は K5 I 星 SAO 34504 と同定され、比較的弱い 21 μm 放射を示す。 1 μm 付近に 07134+1005 と似た窪みがある。 Pottasch, Parthasarathy (1988), はそれをシリケイト吸収と見做した。 10215-5916 Bidelman 1986 はこの赤外源を CoD-58°3221G5:I と同定した。 おそらく AFGL 4106 と同一である。B-V = 1.5 と赤いいが B = -2 なので 星間赤化が強いと思われる。 12175-5338 Stephenson, Sanduleak 1971 は A9 Iab とした。 LRSC に載っていない。 LRS データベースで見たがノイズがひどいが、フラックスは 10 から 20 μm にかけて増加する。 17436+5003 Parthasarathy, Pottasch (1986) がくわしく調べたF3 Ib 星である。メタル量観測結果はやや混乱しているが、 最近ではやや低メタルに落ち着いている。我々の UBV 測光は Fernie 1983, Percy, Welch 1981 と一致する。0.6 % の固有偏光が波長に依らないことから Joshi et al 1987 はダストサイズが 0.3 μ, 以上と推定した。この星は 準周期的な変光を持つが V で 0.08 mag である。 |

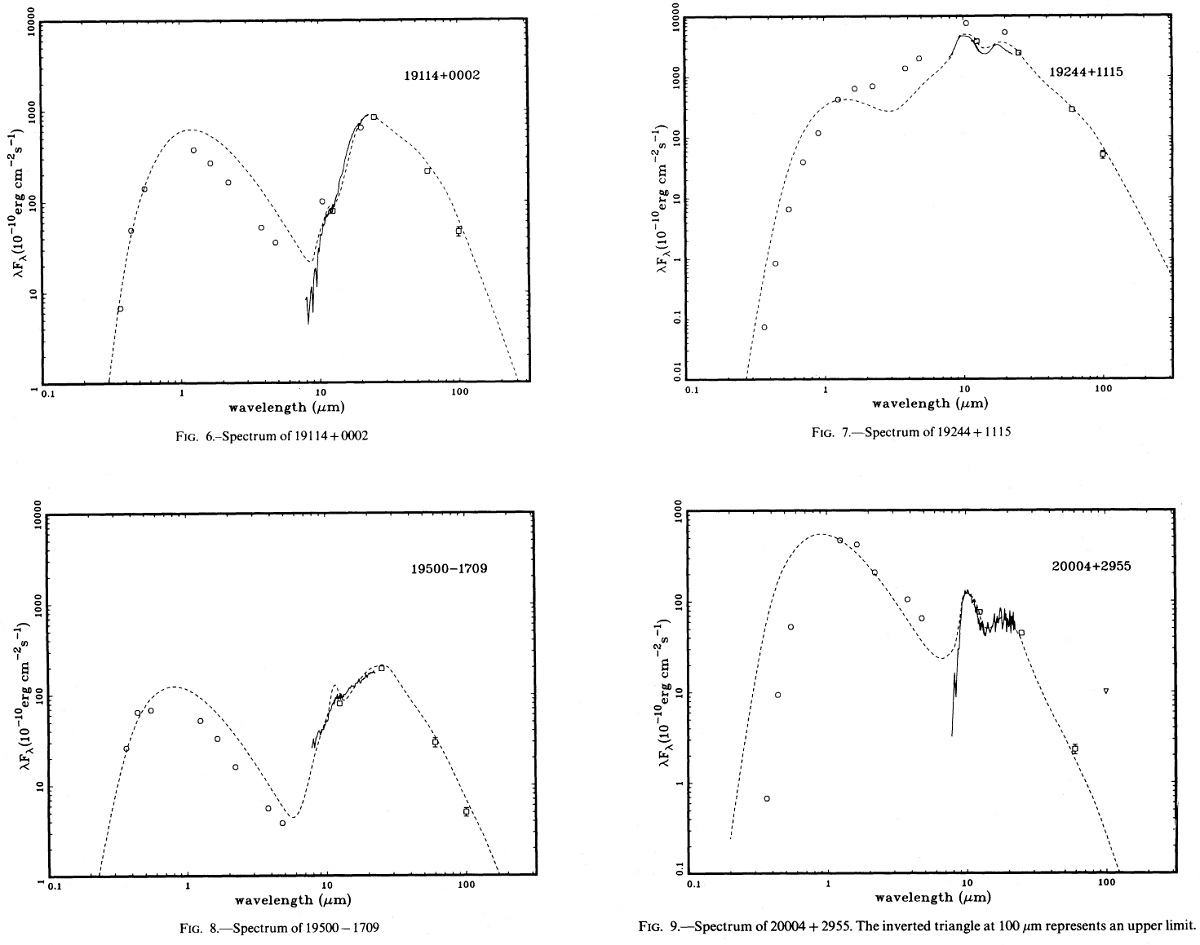

19114+0002 スペクトル型は G5:Ia, G4 0-Ia, G Ia などとされてきた。B-V = 1.60 は非常に赤い。b = -5 なので星間赤化が効いているのだろう。 AFGL 2343 と同定されている。LRSC にはない。データベースは弱い 10 μm 帯を示す。Zuckerman, Dyck 1986, Likkel et al 1987 は CO を検出した。 膨張速度 Ve = 33 km/s は大きく、超巨星に多い値である。 19244+1115 IRC 10420 と同定され、 10, 20 μm で最も強い天体の中に入る。 不規則型変光星 V1302 Aql でもある。 Gottlieb, Liller 1978 は、この星が、1920 年から 1975 年にかけて写真等級 で 1.4 mag 明るくなった。一方 1900 - 1920 年はその中間値であった。 スペクトルは F8 - G0 Ib (Humophreys et al. 1973), F8 Ia (Giguere, Woolf, Webber 1976) である。Wix, Cobb 1987 は 4.6 μm CO の観測で P Cyg 線 輪郭を発見した。星と放出流速度は 18 cm OH の速度と合う。大気吸収線は 流速が OH より 30 km/s 大きいことを見出した。Fix 1981 はそれを膨張層から の散乱のためとしている。 IRC10420 は強い OH メーザー源である。それは数か月周期の変光を示す。 Bowera, Johnston, Spencer 1983 はマスロス率を 2 10-4 Mo/yr とした。ただ推定距離 3.4 kpc は大きすぎるかも知れない。 OH の VLA データから Bowers 1984 はムラムラの非対称放射を得た。彼は それを膨張球対称シェルでフィットした。Diamond, Norris, Booth 1983 は MERLIN 観測から双極流と述べた。最近 Ridgway et al 1986 は赤外スペックル 干渉観測を行った。彼らは非対称性を示す証拠は見出さず、球対称シェルの 3.4 μm 光学的深さ 0.7, 内側半径=0".125 とした。 19500-1709 Bidelman 1986 は cF3, Parthasarathy, Pottasch, Wamseker 1988 は F2-3 とした。我々の UBV 測光に赤化は殆どない。 20004+2955 V1027 Cyg = 不規則変光星と同定される。写真等級で 1 mag の振幅を 持つ。Keenan, Pitts 1980 は G7Ia, Roman 1973 は K0 Ia とした。 B-V = 2.34 は非常に赤い。 B = 0 で星間赤化は強いだろう。 LRS = 69 で 18095+2704 と似る。 OH 1612 は非検出であった。 |

| 表3に地上観測のまとめを載せた。R, I はジョンソンシステムである。 IRAS 19244+1115 = IRC 10420 は歴史的変光の記録があるが、現在の記録には 10 % 以上の変光はない。他の天体のどれも 10 % の変光記録はない。 | CO 観測が 4 天体で行われた。 IRC 10420 以外の天体では他の分枝の観測は 行われていない。分子線観測は表5に示す。 |

|

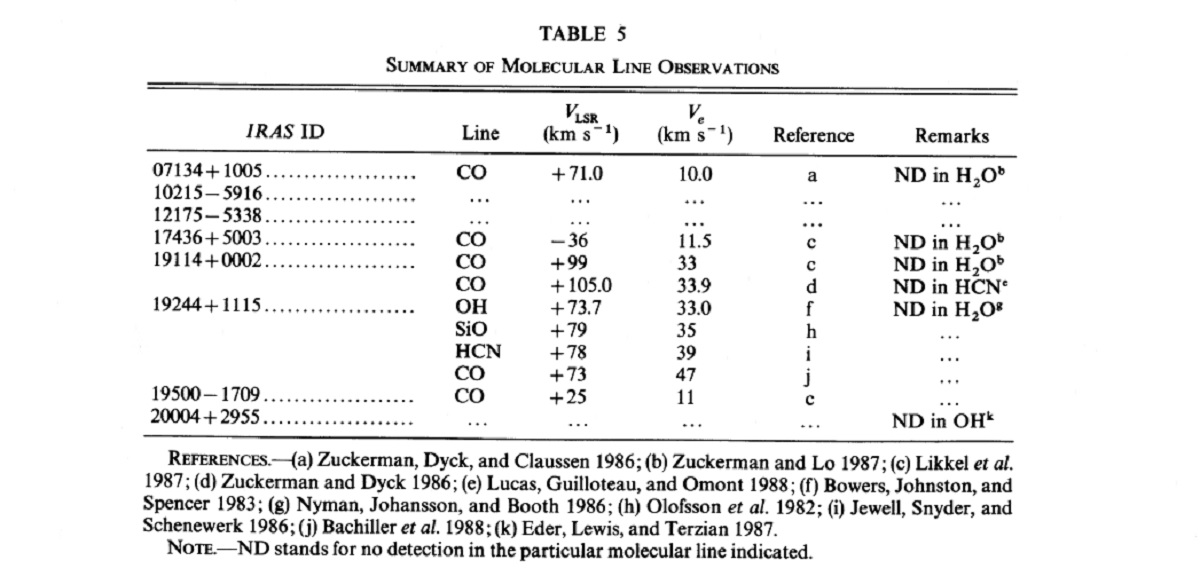

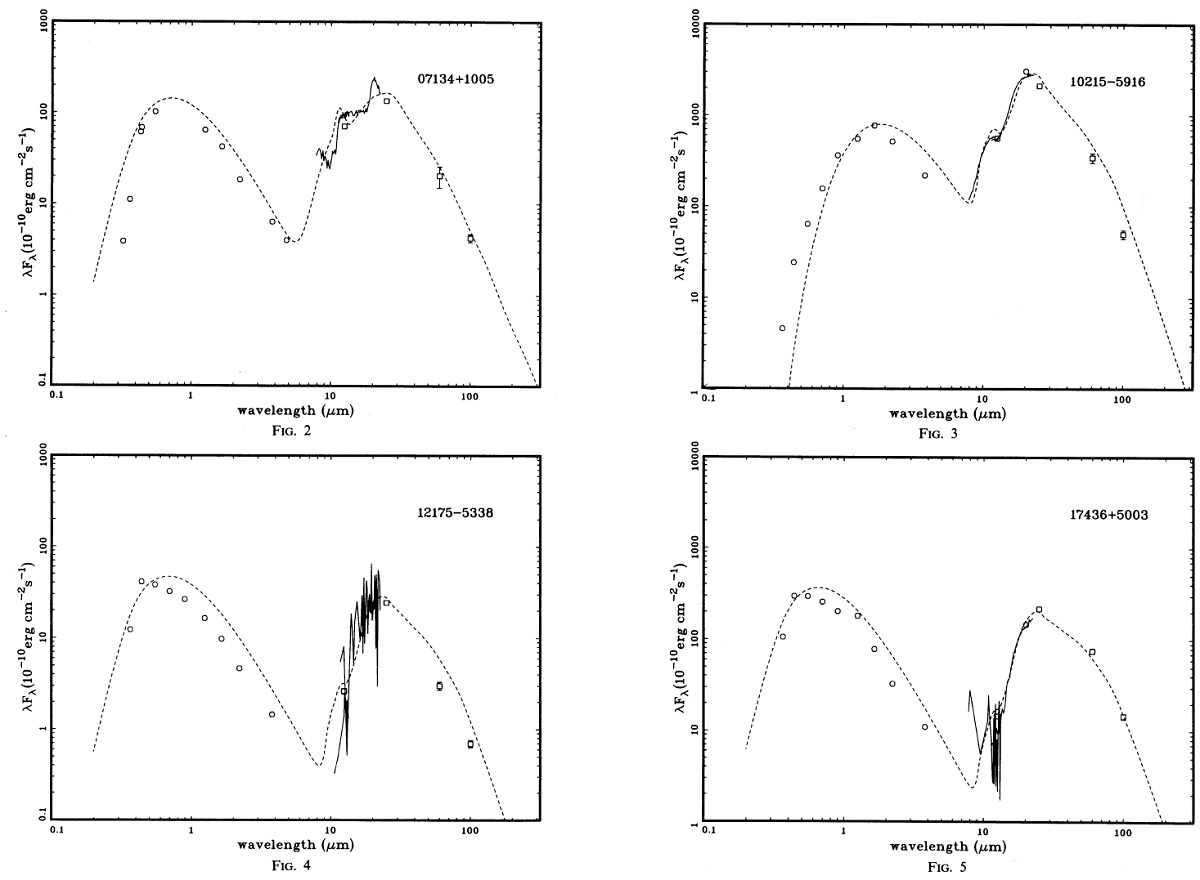

モデルとして、(1)円盤または円環を極方向から見ているか (2) 光学的に薄い球対称シェル、の二つが考えられる。非対称性の証拠がないので 単純な球対称モデルを採用する。モデルフィットからは、 L/D2 rin/D (dM/dt)/V/D が導かれる。多くの場合、星間減光を加えて観測にフィットする必要があり、 λ-1 型の減光を加えた。IRAS 10215-5916 だけは変だが カリーナ星雲付近にあるためかも知れない。 07134+1005 フィットは非常に良い。天体カラーはこの星が AGB を離れたのはごく最近で あることを意味する。LRS は 21 μm に強い放射という奇妙な特徴を持つ。 Kwok, Hrivnak 1989 はこの星が C-リッチとしている。フィットには SiC を 用いた。ベストフィットは t = 0 (マスロス停止)で τ(11.3μm) = 5.0 rin = 50 rin(t=0) である。 10215-5916 t = 0 で τ(9.7μm) = 20.0、ρ ∝r-2.5, rin = 100 rin(t=0) でよくフィットする。現在では τ(9.7μm) = 0.04 である。NIR で少しずれがある。短波長側を合わせるのに必要な追加減光は Av = 6 mag で少し大きい。この天体はカリーナ星雲方向にあるのでその 影響があるのかも知れない。 12175-5338 F25/F60, F60/F100 が非常に小さいので、 r-3 密度則でも カラーが合わない。 17436+5003 IRAS カラーから見るとこの天体は最も進化が進んでいる。 t = 0 で τ(9.7μm) = 50.0 、ρ ∝r-2.5, rin = 180 rin(t=0). 現在では τ(9.7μm) = 0.04 である。 |

19114+0002 IRAS 17436+5003 よりスペクトル型は晩期だが、SED は似ている。 t = 0 で τ(9.7μm) = 50.0 、ρ ∝r-2.5, rin = 140 rin(t=0). 短波長側を合わせるのに必要な星間減光はIRAS 17436+5003 の 4 倍必要である。 19244+1115 (IRC 10420) この天体ではごく最近にマスロスがおわったらしいが、近赤外データはそれ が急ではないことを示す。 t = 0 で τ(9.7μm) = 7.5, rin = 10 rin(t=0). 19500-1709 LRS の青側が少しおかしい。SiC かも知れない。 20004+2955 10 &mu:m が強く、F60/F25 が小さいので合わせにくい。Te は 5000 K より低いのかも知れない。 20004+2955 10 μm 放射は強いが F60/F25 は以上に大きいので、フィットが難しい。 &rho: ∝ r-3 という急な勾配でなんとか合わせられた。 t = 0 で τ(9.7μm) = 2.0, rin = 25 rin(t=0). 現在は τ(9.7μm) = 0.015 である。Te はモデルで使用した 5000 K より 低いかも知れない。フィットが悪い原因の一端は変光巾が大きいことにもある。 |

|

Tdust モデルフィットから導かれたダスト温度 150 - 300 K は AGB ダストシェル の 300 K と PNs の 20 - 150 K の中間である。 スペクトル型、大振幅変光がない、 CO 分子電波線の検出は PPN 解釈 に合う。 運動年齢 5/8 天体では膨張速度 Ve が CO 又は OH から測られた。簡単のために 距離を 1 kpc とすると、運動年齢 t = rin/Ve が求まる。それは、 t = 100(07134+1005), 120(19500-1709), 400(19114+0002), 800(17436+5003) である。 |

分光距離 Pottasch, Parthasarathy (1988), は分光視差を用いて距離を与えた。しかし、それらが大質量星でなく、 中間質量の post-AGB 星だとしたら分光距離法は適切ではない。 可視光度の上昇 可視光学厚みが膨張のために薄くなって行くと、可視光度が増加するはずである。 数十年に亘る可視等級モニタリングは重要である。 円盤 円盤モデルの可能性も追及されなけれなイケナイ。 |

| IRAS カタログから低温度天体を選ぶことで、 PPN 候補星を同定した。 地上観測データは」明るい可視対応天体を明らかにした。 | それらは可視域と赤外域のエネルギーが同じくらいである。その SED をフィットして天体パラメターを導いた。 |