アブストラクト63 AFGL 天体の赤外測光を 9 年間行った。それらの変光周期と平均 等級を定めた。これらの星は、周期分布と測光特性の点で、可視ミラと 電波で明るい OH/IR 天体との中間に位置する。脈動モードのスウィッチのような、突然の切り替え現象は見られなかった。 それより、これらのサンプルからは速くて連続的な進化、弱いマスロスを 伴う短周期ミラから大規模マスロスの長周期ミラへの進化である。 サンプル炭素星の周期分布は O-リッチ星と同じであった。炭素星の どれも電波で明るい OH/IR 星ほど長い周期は持たない。 |

1.イントロJones et al1983で、可視ミラ(1stOT)からOH/IR(Fund)への 遷移天体がAFGLという説を唱えた。現在一般的なシナリオは (1)1−2.5Moの種族 I 星がミラ段階に入ると、最初比較的 短周期300−400日の脈動星となる。 マスロスレートは低く、シェルは薄い。 (2)周期が伸び、マスロスレートが上昇する。 (3)AGB期の最後には電波で明るい OH/IR 星(RLOHIR)となるか、厚いダスト シェルで覆われた炭素星へと進む。RLOHIR では周期 700 日を越す。 これら極度に厚いシェルを持つ星の主系列母星は古い円盤種族より重い。 多分古い円盤種族の巨星はOH/IR星にはならないという説 (Volk, Kwok 1988)があるが、 1 - 2.5 星もまたOH/IRになるという説(Jones1988) もある。 Jones et al 1983 は可視ミラから RLOHIR への転換は突然起きるという 説を唱えた。しかし、その証拠はまだない。 AFGL天体が可視ミラとOH/IR星の中間に位置することは 確かである。そこで、67 AFGL 星を 9 年間、Jから18μに渡り 変光観測して、これらの星の脈動の性質を調べ、 可視ミラ、RLOHIRs, 2 ミクロンカタログ中の非常に赤い星、 RLOHIRs、ダストシェルの厚い炭素星と比べることにした。 |

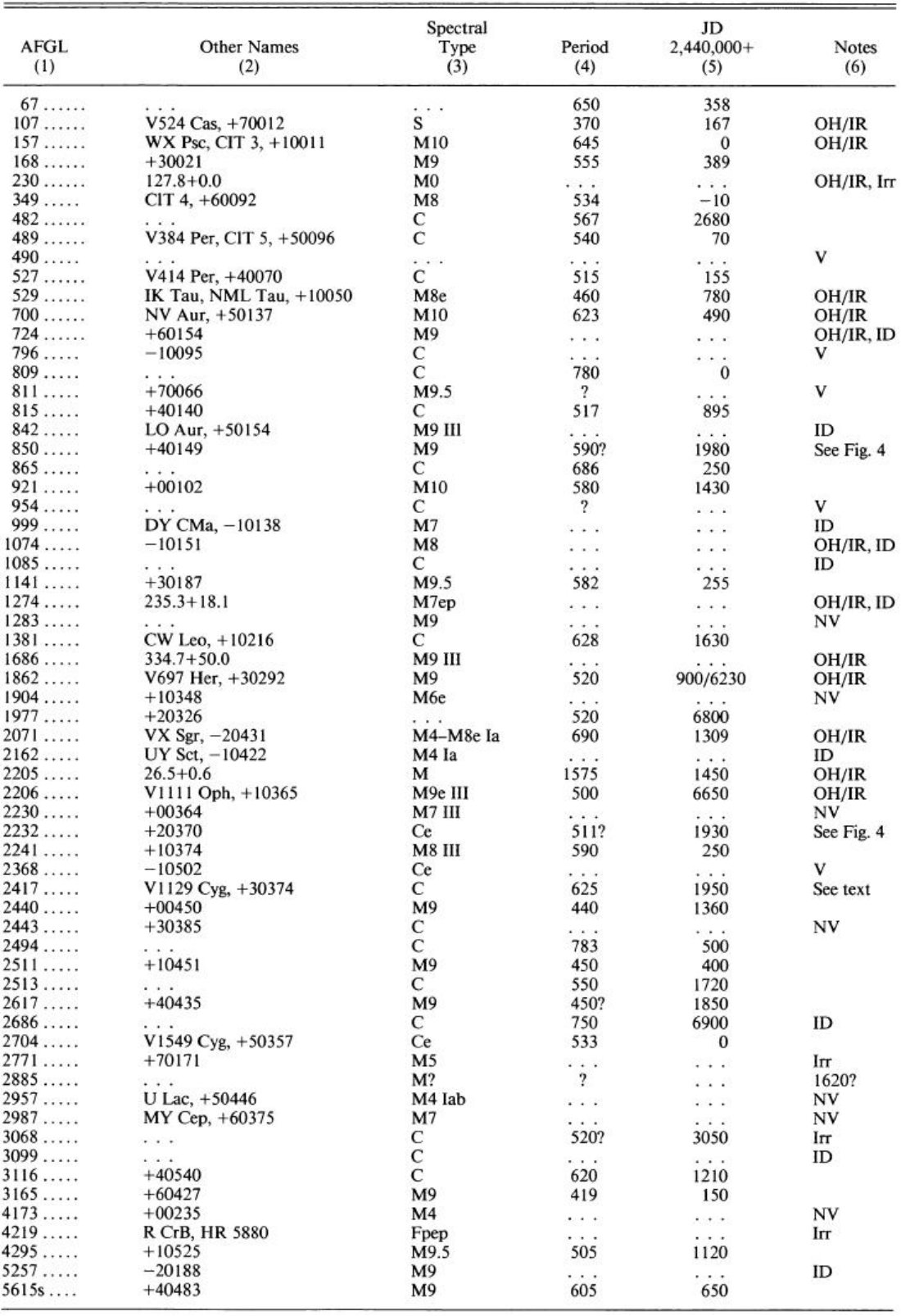

|

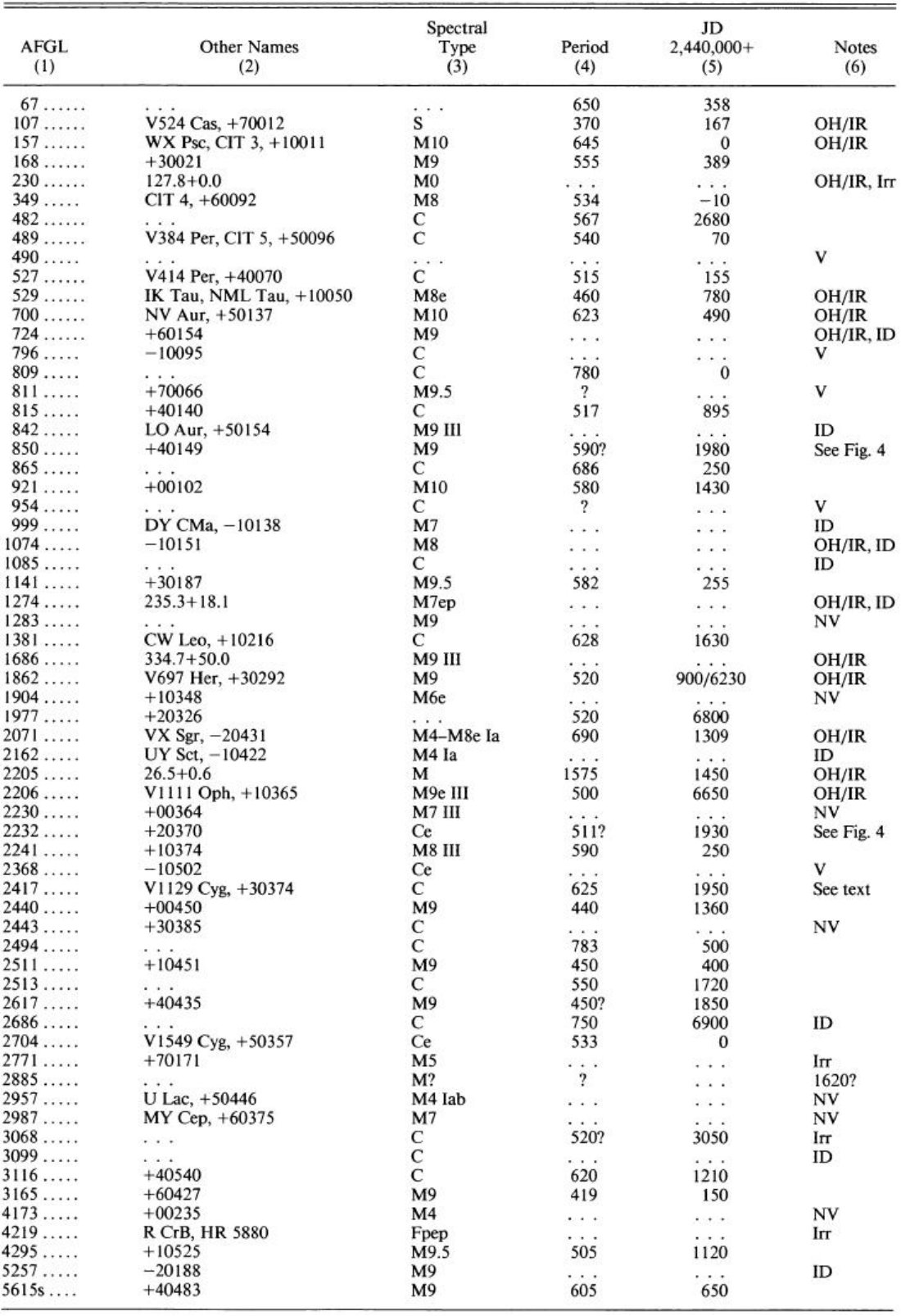

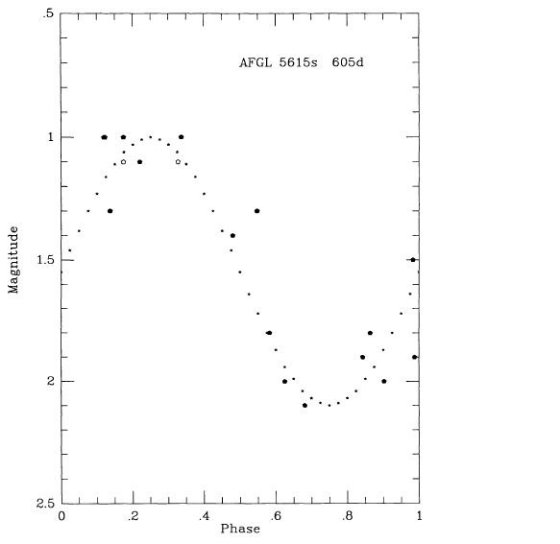

Jones et al 1983 シナリオ Jones et al1983 は RLOHIR の長い周期と高い質量放出率は第一倍音から基本振動への 脈動のスウィッチが原因であるという仮説を唱えた。このシナリオでは 古典的ミラは第1倍音で振動している。 進化につれ、周期、放出率、 光度が徐々に上がって行く。ある時点で、振動が基本振動に切り替わる。 その結果、周期が長くなり、質量放出が増大する。星は RLOHIR 星に なる。 Jones et al1983 の図3を見ると、この切り替えが 1 - 2.5 Mo 星に起きるのは P = 500 d の時である。 ミラは基本振動 このシナリオはあまり支持を集めなかった。Bowen 1988 の モデル計算、 Bedjin 1988 の観測解析は、ミラ末期の進化速度は 速いが、脈動モードに突然の変化が生じる証拠は見つからなかった。 どちらかといえば、ダストシェルが厚くなり、周期が伸びる過程は 連続的なようであった。この立場からは、ミラは初めから基本振動 をしている。しかし、もっと大質量の AGB 星や超巨星でモード 切り替えが起きている可能性は残る。 AFGL 天体の周期分布 可視ミラの周期分布は 100 - 500 日に広がる。大部分は 300±100 d の区間に集中している。非常に晩期型のミラ型星 を集めた Lockwood 1985 のサンプルでは周期のピークが 480 日で あった。図3にはこの論文で観測した AFGL 天体の周期分布を示す。 図のピークは 580 日である。この図にはモードスウィッチに伴って 現れそうな周期ギャップは見えない。図3の最も自然な解釈は、通常の ミラより周期が長くシェルが厚いグループというものである。 |

図3.表3の AFGL 天体周期の分布 |

|

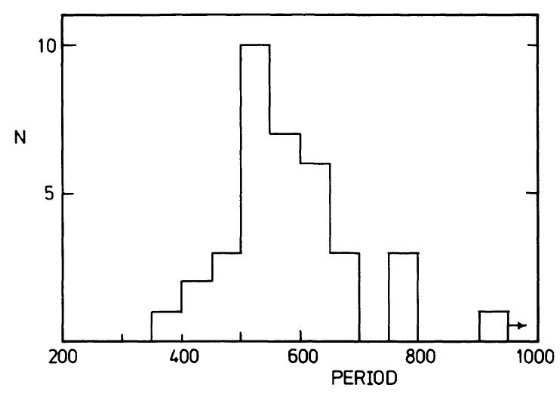

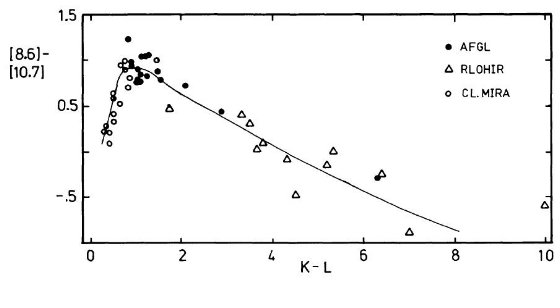

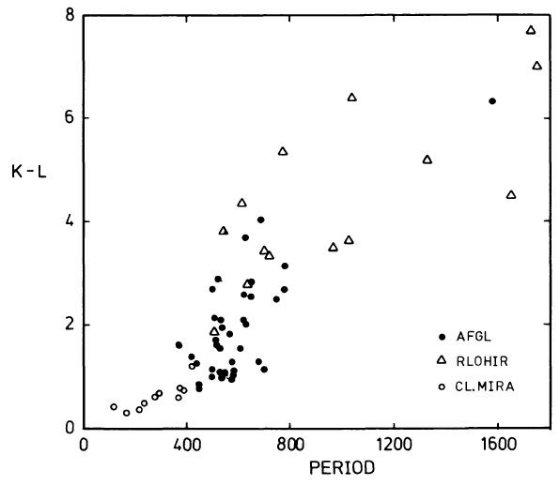

ダストシェルの成長 本観測が可視ミラと RLOHIR の間をどのくらい埋めているかを図4から 見る事が出来る。図4には、表1の AFGL 天体から K-L と [8.6-10.7] を プロットした。炭素星は抜いた。(K-L) は 2 - 4 μm での SED を表わし、 [8.6-10.7] は 10 μm シリケイト帯と連続光との対比を示す。ダスト シェルを持たない通常の赤色巨星は K-L ∼ 0.2、[8.6-10.7]∼ 0 である。ダストシェルが作られると、 K-L は星周赤化により赤くなり、 さらにダスト放射により赤くなる。 同時にシリケイト帯が成長していくと [8.6-10.7] も赤くなって行く。 ダストシェルがさらに厚くなると (K-L) は赤くなるが、シリケイト帯の 自己吸収が始まり [8.6-10.7] は頭打ちになり、下がり始める。この傾向は 図4の実線で示される。 AFGL 天体がギャップを埋める 図4には既知の可視ミラ、 RLOHIR も示した。O-リッチ AFGL 天体が 両者の間のギャップを完全に埋めている事に注意したい。AFGL 天体は 中間厚みのダストシェルを代表している。RLOHIR のようにシリケート帯 が吸収で現れることはない。OH26.5+0.6 は例外。 図4は進化系列として解釈可能であるが、一つの星がこの全経路を辿る ことはなさそうである。 周期カラー関係 図5には (K-L) が周期によりどう変化するかを示した。周期は AGB 上での 経過時間を表わすが、初期質量にも依存する。1 - 2.5 Mo より重い星は ミラ脈動のどのステージでも低質量星より長い変光周期を示す。(Wood, Bessell 1983, Willson 1982 pulsational mass) したがって、図5に 見られる K-L が周期と共に増加する傾向は、単一星の進化系列と 看做さず、重ね合わせと考えるべきである。 AFGL はどんな種族? AFGL 星は可視ミラと同様比較的近傍の古い円盤種族に属すると考え られる。図5上 P = 300 - 800 日のプロットは 1 - 2.5 Mo の星が AGB を上がって行く進化に対応しているのだろう。図上 AFGL の分布 が可視ミラより立っているのは AFGL 期の急な進化を物語る。 超長周期炭素星はなぜない? 炭素星には RLOHIR 星ほど長い周期の変光は見られない。O-リッチ AFGL 星と C-リッチ AFGL 星との周期分布が完全に重なっていることを 考えると、C-リッチで超長周期の星がない事は謎である。 炭素星は P = 800 d に達する頃には外層マスを失ってしまうが、 O-リッチ星にはまだマスが残っていてさらに長周期へ進めるのだろう。 あるいは、 RLOHIR 星は初期質量が大きくて炭素星にならない種族かも 知れない。実は未同定 IRAS 天体の中に非常に稀な超長周期炭素星が 存在するのかも知れない。 |

図4.、表1の AFGL 天体から K-L と [8.6-10.7] を プロットした。炭素星は抜いた。実線は Bedjin 1987 のモデル。  図5.変光星の周期・カラー (K-L) 関係。 |

|

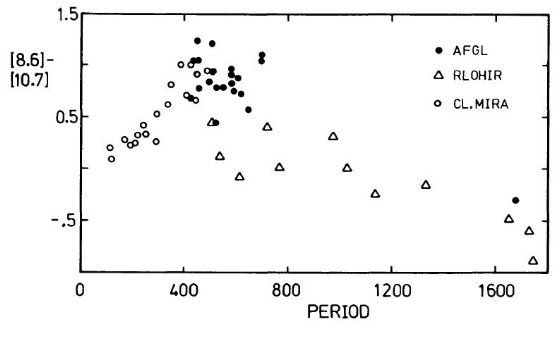

シリケイト帯強度 [8.6-10.7] 図6はシリケイト帯強度 [8.6-10.7] のカラーによる変化を示す。 前と同じく、ここでも AFGL がギャップを埋めている。ただし、 P に よるズレの助けを借りないで、 [8.6-10.7] だけでは可視ミラと AFGL の 違いを検出することは出来ない。図4と図6を比較すると、 AFGL ダスト シェはシリケイト帯の自己吸収が効く厚さになっているようだ。  図6.周期対カラー[8.6-10.7] 関係。 |

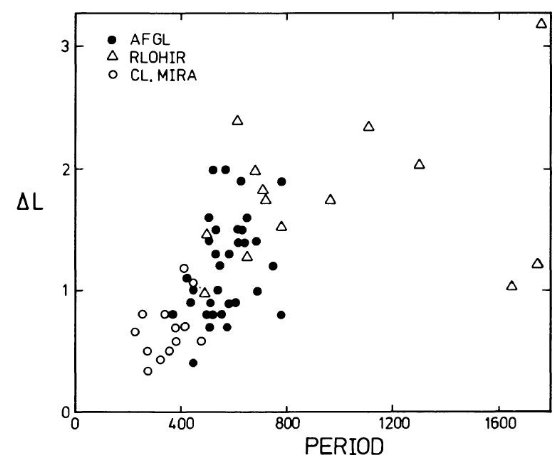

変光の振幅 図7には周期対 L バンド振幅関係を示す。明らかに AFGL の振幅は 可視ミラを上まわる。可視バンドでは変光フェイズによりオパシティが 大きく変化するが、L 等級は輻射等級によく追随する。したがって、 長周期になると大きな振幅の脈動に対応すると言える。  図7.周期対 L バンド振幅関係。 |

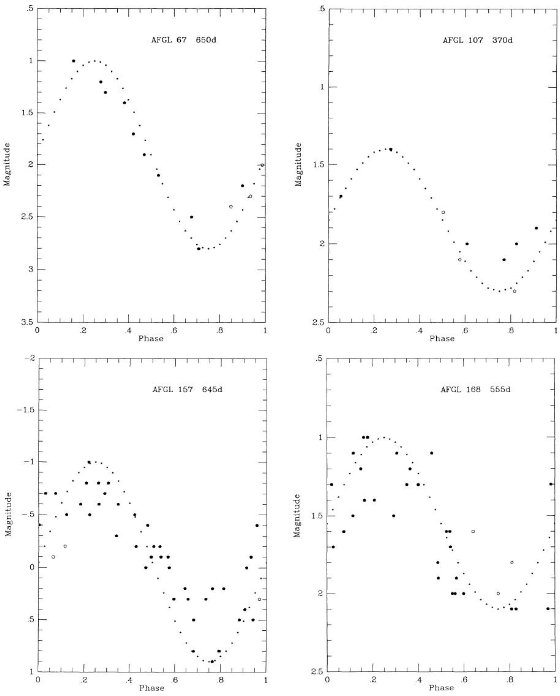

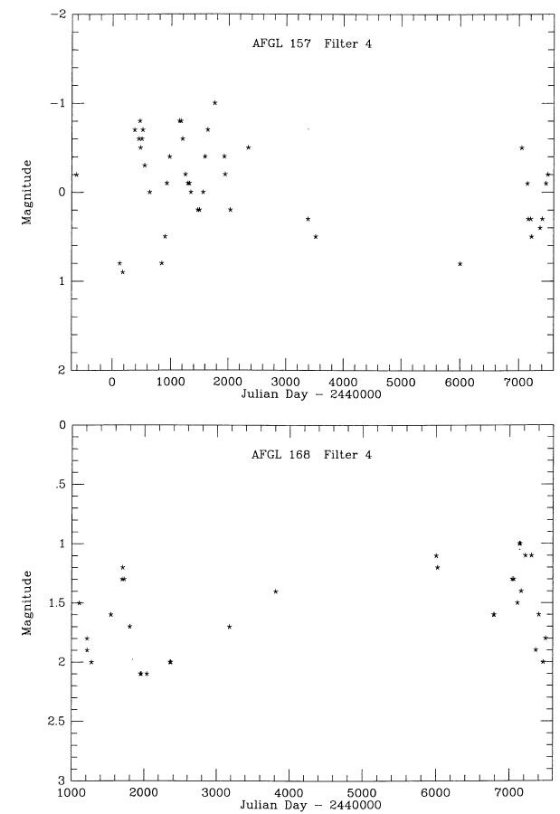

AFGL157(WX Psc, CIY3, IRC+10011) 数サイクルに渡り、平均 L が0.5等程度変動している。 Pは変わらないか少し長くなっている。 AFGL 168 過去20年間、Pは安定。 |

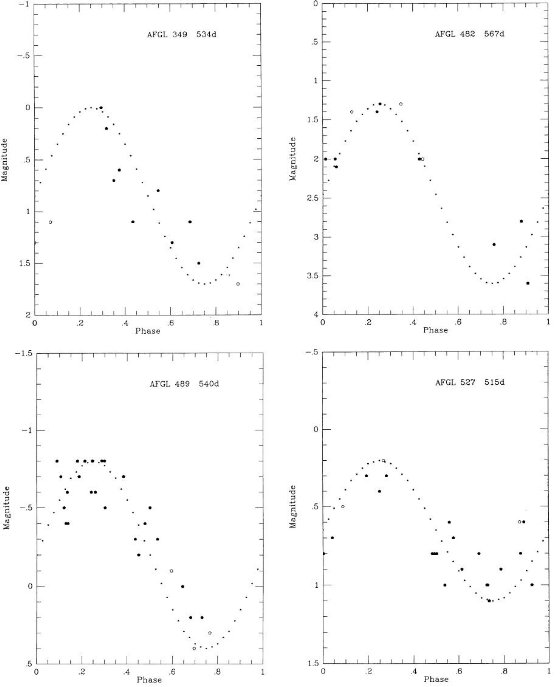

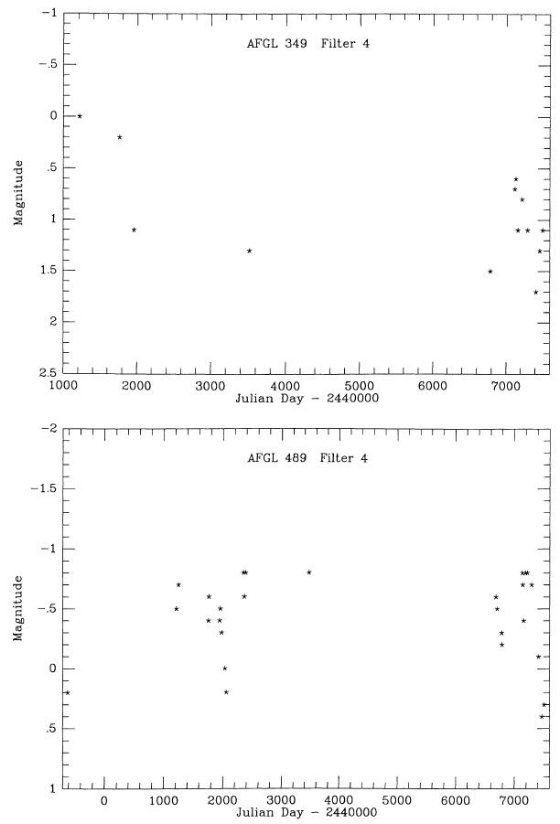

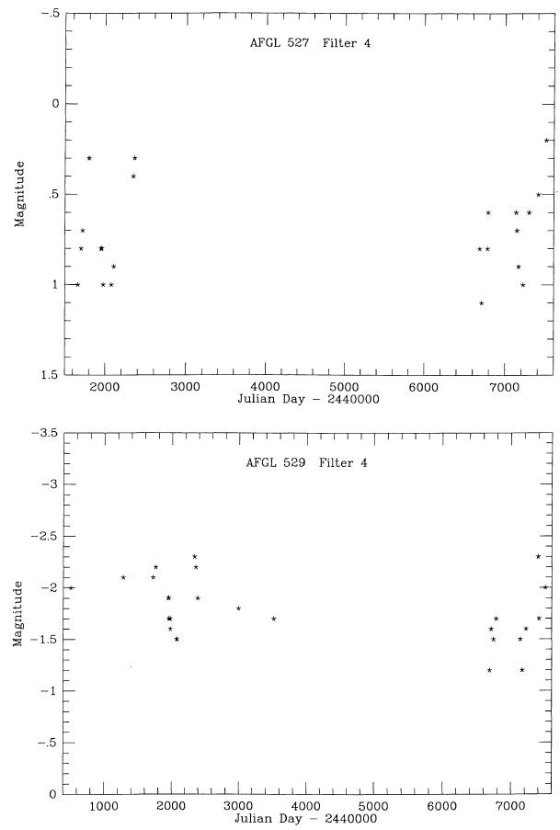

AFGL 349 (CIT4、+60092) P=534dはLockwood(1985)の1.04μによる P=600dと合う。 AFGL 489 (V384Per, CIT5, +50096) 炭素星 GCVSではSRa。 AFGL 527 (N414Per) 炭素星 ( CIT5, +50096) と論文にあるは間違い |

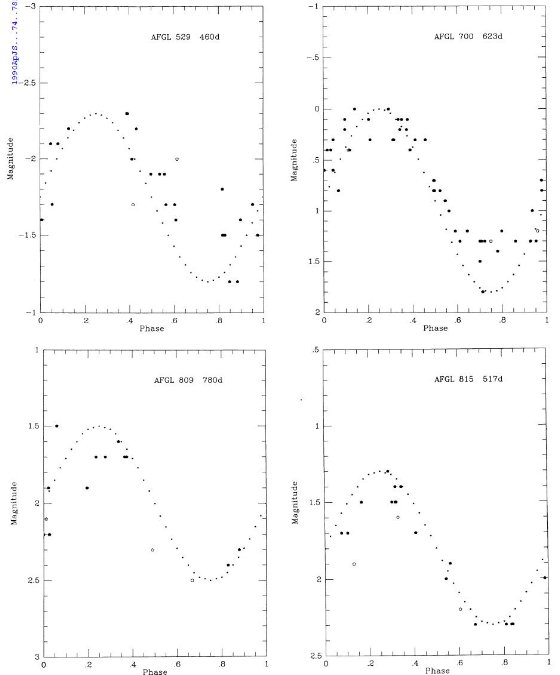

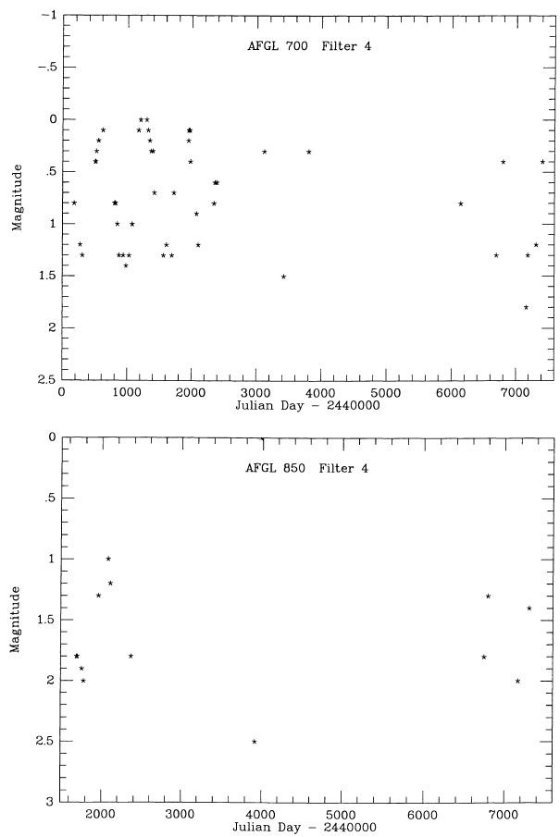

AFGL 529 (IK Tau, NML Tau) 有名なOH/IR星。Lは1960台以降減り続ける。 AFGL 700(NV Aur, +50137)OH/IR星 AFGL 809 スキャッターが大きいのでPに?がつく。 |

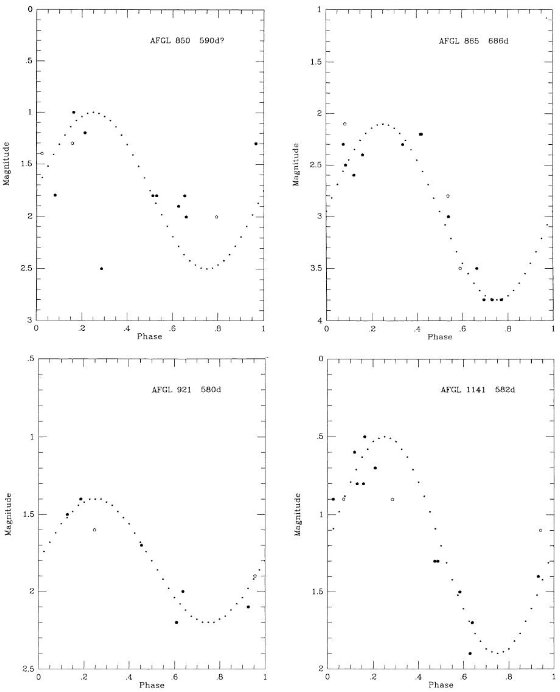

AFGL 850(+40149) 散乱が大。P=590dに? AFGL 921(+00102) LockwoodはP=490d, ここではP=580d でまあ合ってる。 |

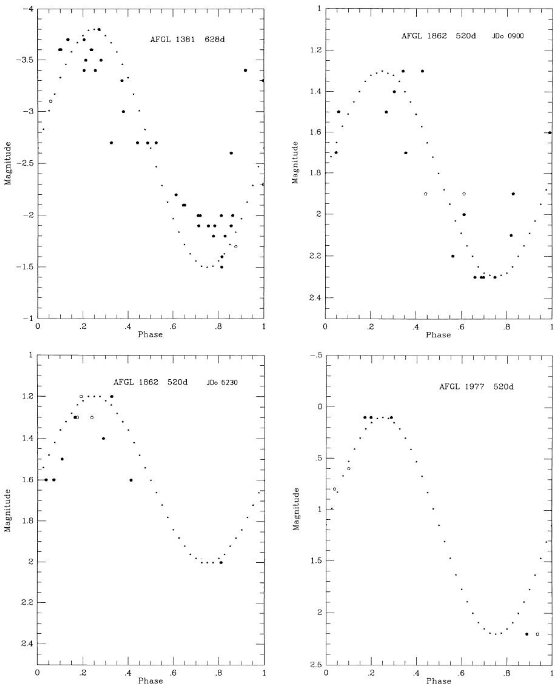

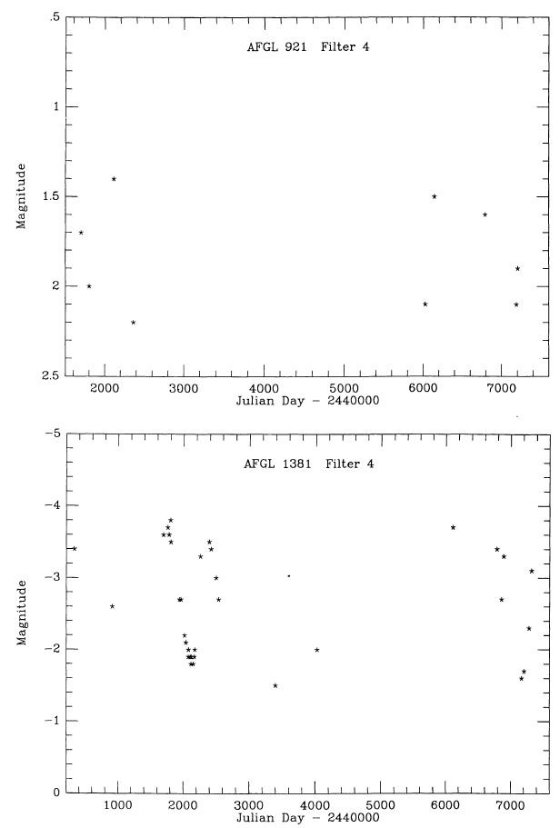

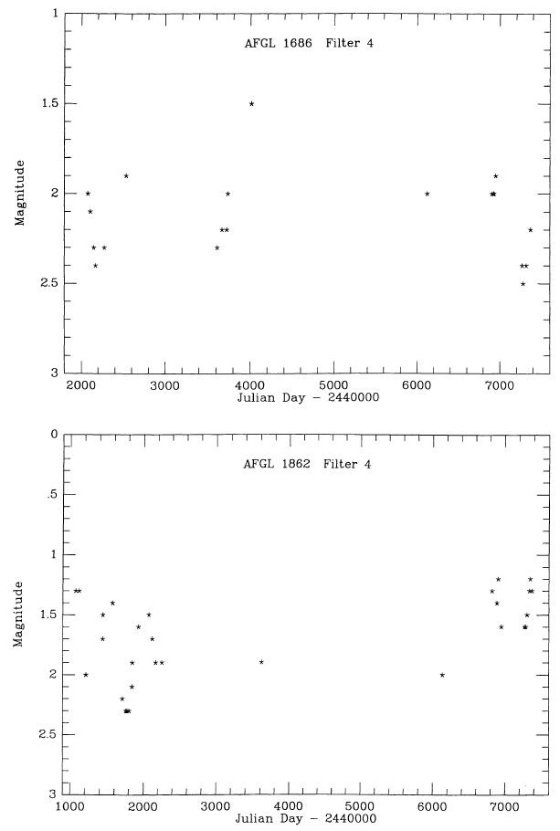

AFGL1381(CWLeo,+10216) 非常に有名で過去20年間安定。 AFGL1686(OH334.7+50.0) P=700dだが、 異常に明るい極大光度が記録されている。 AFGL1862(V697 Her, +30292) 1862の図が2つある。順番からは右上が1686. |

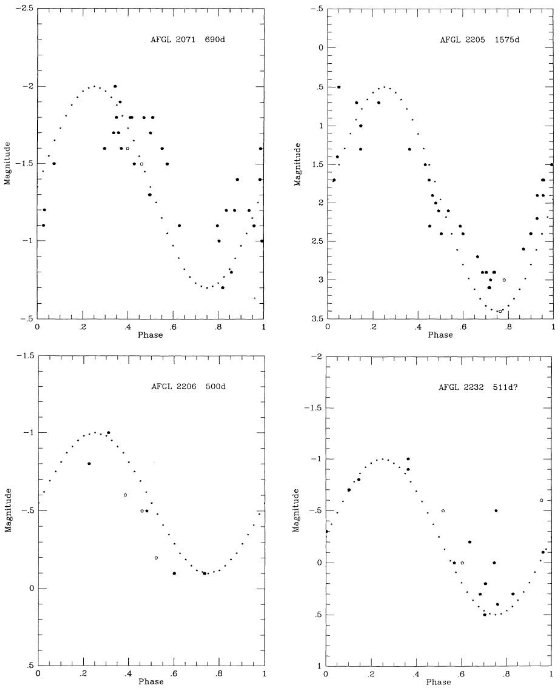

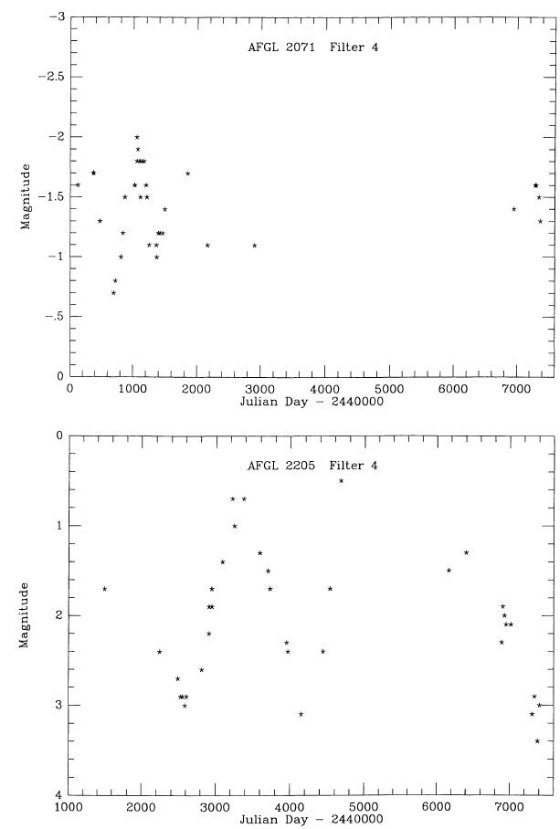

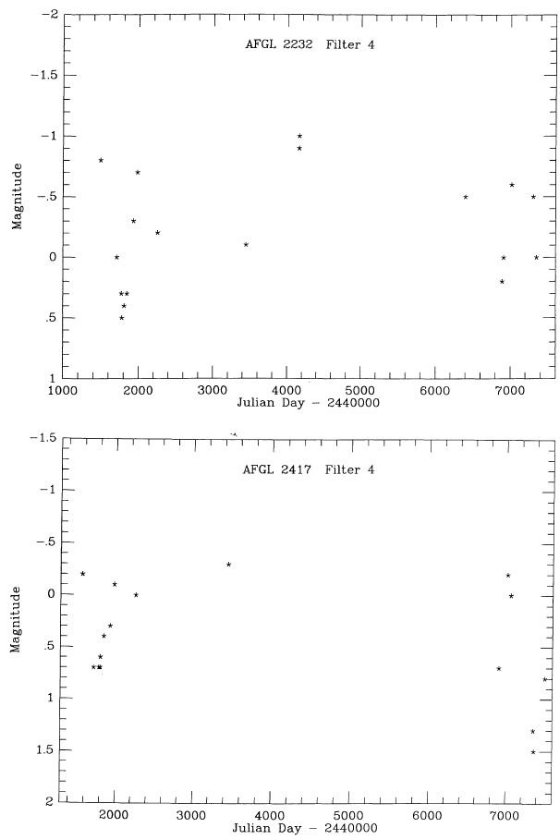

AFGL2071(VX Sgr) 過去にP変動があったが、20年間は安定。 AFGL2205(V437Sct, OH26.5+0.6) 3.5μでは振幅最大。ボロメトリックにもファクター3変動。脈度安定。 AFGL2232(+20370) Pには? |

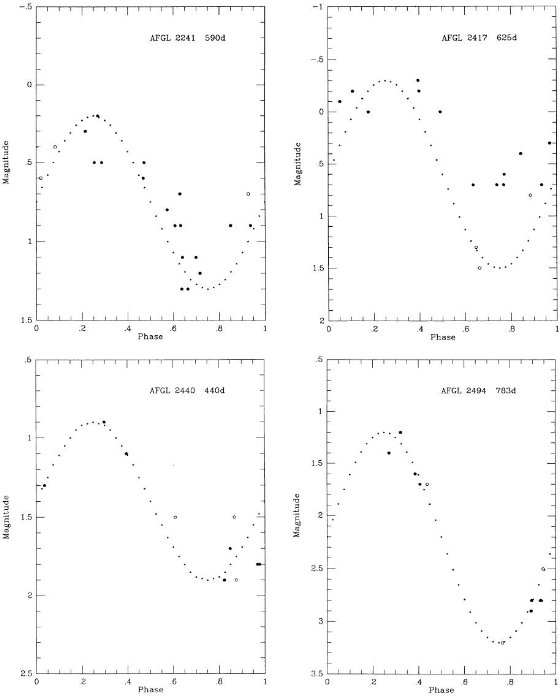

AFGL2417(+30374) GCVSではV1129Cyg とされているが4‘違う。同定の誤り。 |

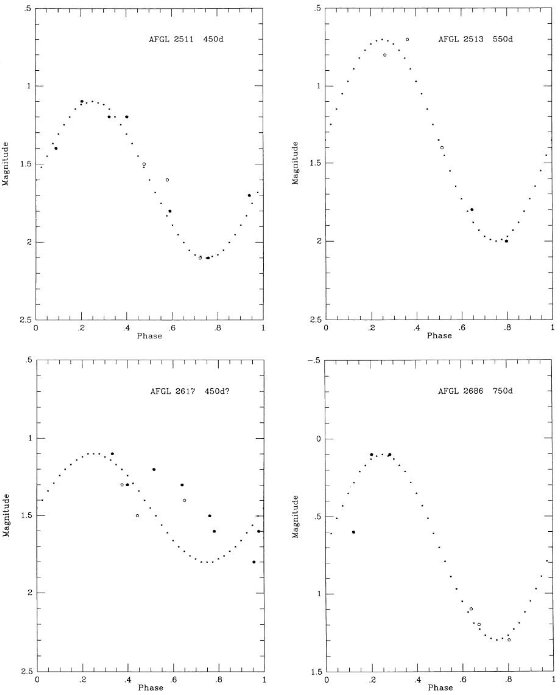

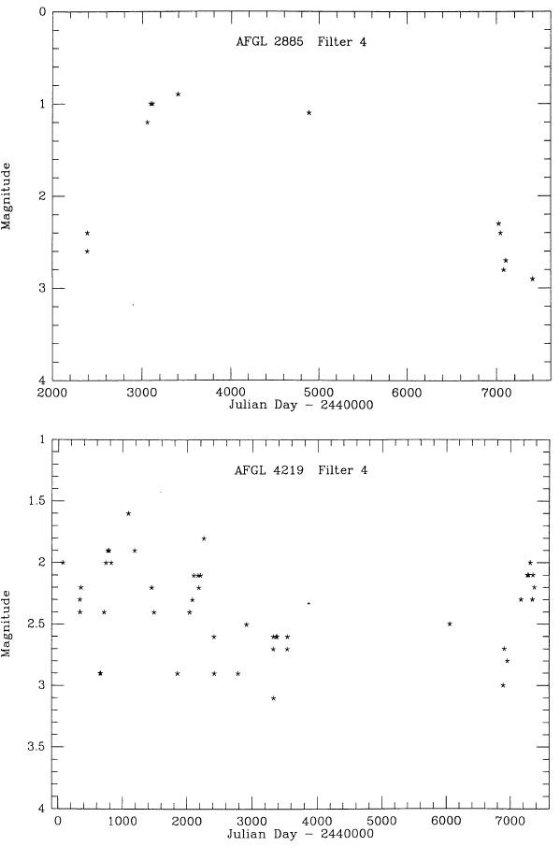

AGGL2617(+40435) P? AFGL2885 P? |

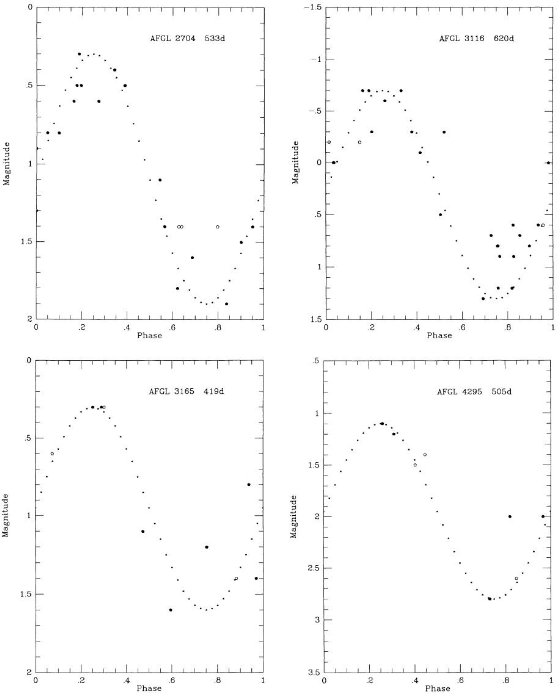

AFGL 3068 ライトカーブ見当たらず。 AFGL4219(RCrB, HR5800) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

図2 RCrBの観測。P=1250dに良く合う。平均等級は変化。 |