| 高銀緯 F 型超巨星 IRAS 18095+2704 に大きな FIR 超過を発見した。 地上観測によりこの星が V = 10.4 の F3 Ib 星であり、光度と視線速度が変化 することが分かった。 | Volk, Kwok の post-AGB 進化モデルと比べると、有望な PPN 候補である。 λ = 0.35 - 100 μm モデルフィットから、この星は 350 年前に AGB から離れ、AGB 最終期にはマスロス率 3 10-5 Mo/yr と分かった。 |

|

高銀緯 F-超巨星とは 最近, 89 Her 天体とか UU Her 天体と呼ばれる高銀緯 F-超巨星、 Bond, Carney, Grauer 1984, が実は種族 II の post-AGB であると いう証拠が多数集まりつつある。それらを挙げると、 (a) 銀河面から離れている。 (b) 速度が大きい。 (c) 低メタル。 最近、 Parthasarathy, Pottasch (1986) は星周ダストの存在を、また Likkel et al 1987 は星周分子の存在を 示した。ただし、それらの証拠がそれらのどの天体にも全て備わっているわけ ではない。 89 Her グループ 高銀緯 F-型超巨星に最初に注目したのは Bidelman 1951 である。それらは、 89 Her, HD 161796, HD 112374(HR4912), HD 46703, UU Her, BL Tel(F component), HD 101584, HD 187855 である。これらは F-型超巨星であり、丁寧 な観測が行われた星は数週間から数か月の周期で光度、視線速度の変化を示した。 |

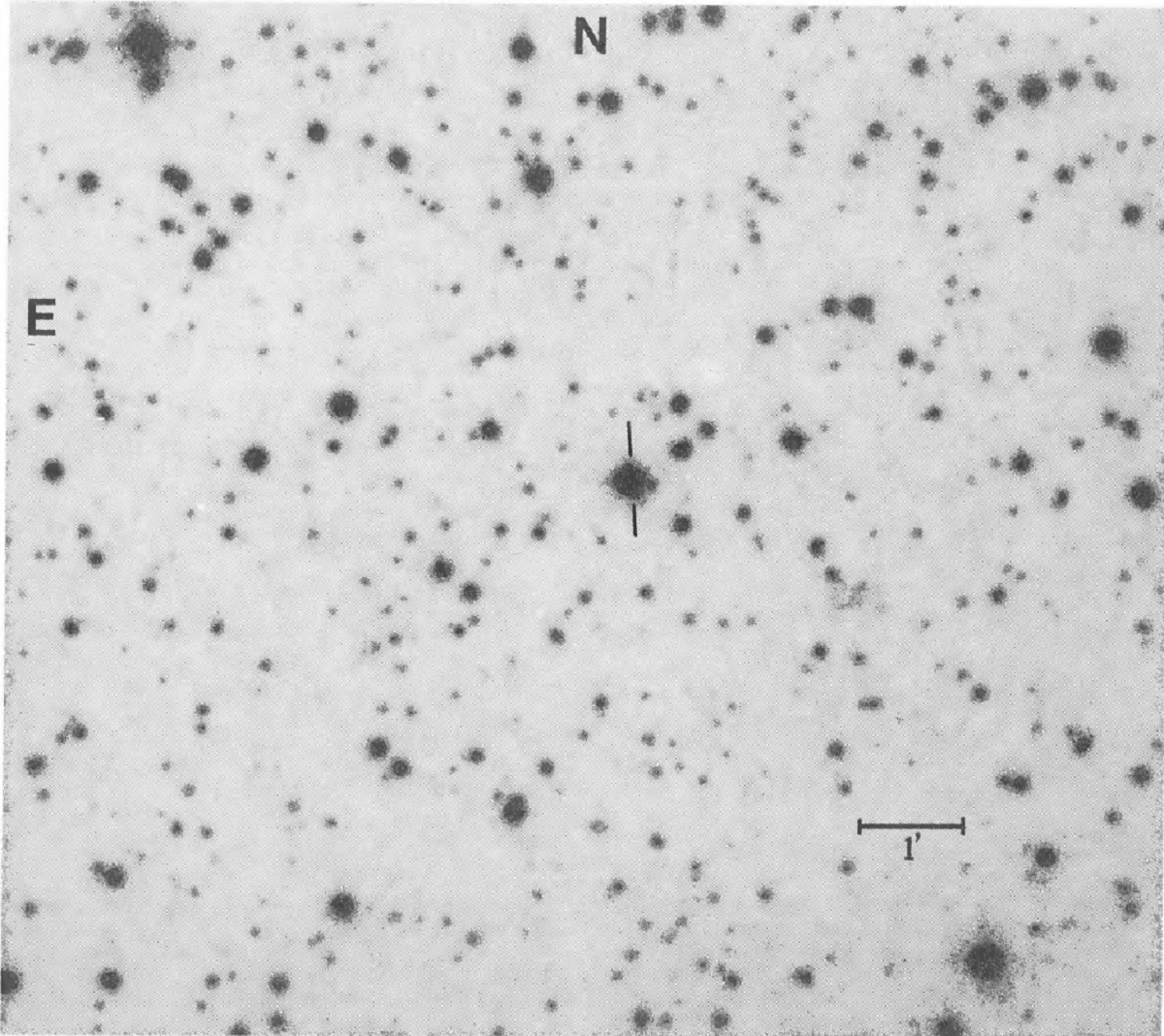

HD 18095+2704 の発見 AGBs, PPNs の観測の一環として、CFHT による近赤外測光観測が行われた。 それと IRAS データを組み合わせて、 Volk, Kwok (1988) の PPN モデルで予想される &lambda: < 10 μm で急勾配の SED を持つ 星を探した。そのような星が多数見つかったが、その中の一つ IRAS 18095+2704 を今回 CFHT で観測した。図1にファインディングチャートを示す。 この星は比較的明るいが、BD カタログに記載されておらず、他にも記録がない。 PPN の証拠 この論文ではこの星が高銀緯 F-型超巨星の一員である証拠を示す。その性質を 議論し、この星が PPN 候補として適切であることを示す。 |

|

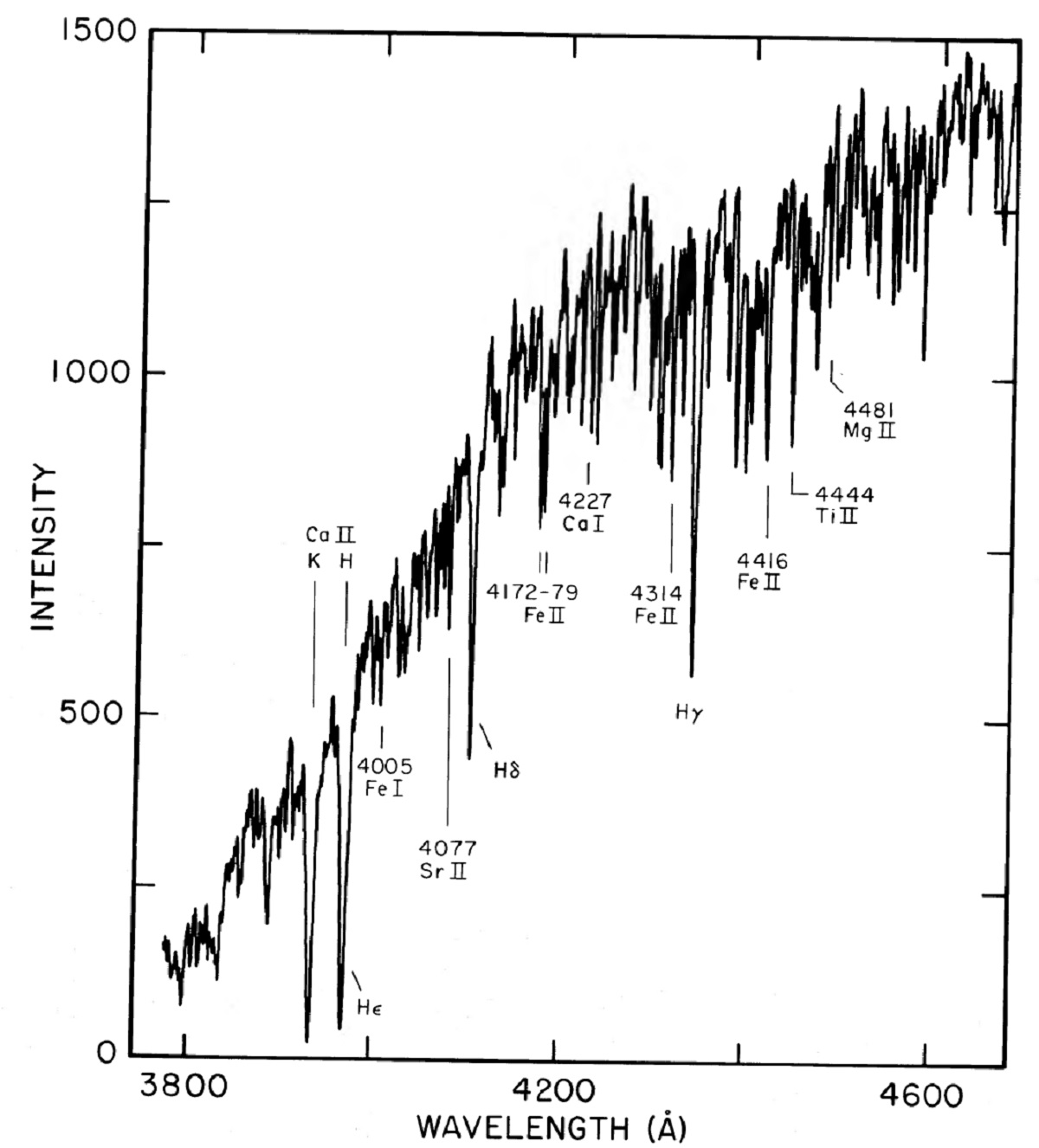

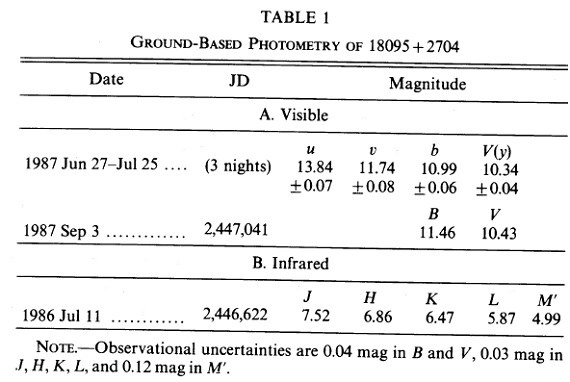

DAO 観測 可視分光観測は 1987 年にドミニオン天文台 DAO で行われた。1987 年 6 月 に二つのレチコンスペクトルが得られた。有効分解能は 1.5 A である。それを図2に 示す。 スペクトルのフラックス較正は行われていないので、検出器感度も スペクトルに含まれる。 分類 スペクトルの分類は 山下ら 1978 のスペクトルアトラスを用い、1984 年に 同一の測定器で得られた 89 Her (F2 Ib) と HD 161796 (F3 Ib) のレチコン スペクトルと比較した。 測光 1987 年 6 月に マウントラグナ天文台の 1.0 m 望遠鏡で uvby 測光が行わ れた。また、 B,V 測光がヤーキス天文台で行われた。 近赤外測光 KPNO では Gillett が NIR 観測を行った。 |

表1.測光観測データ |

|

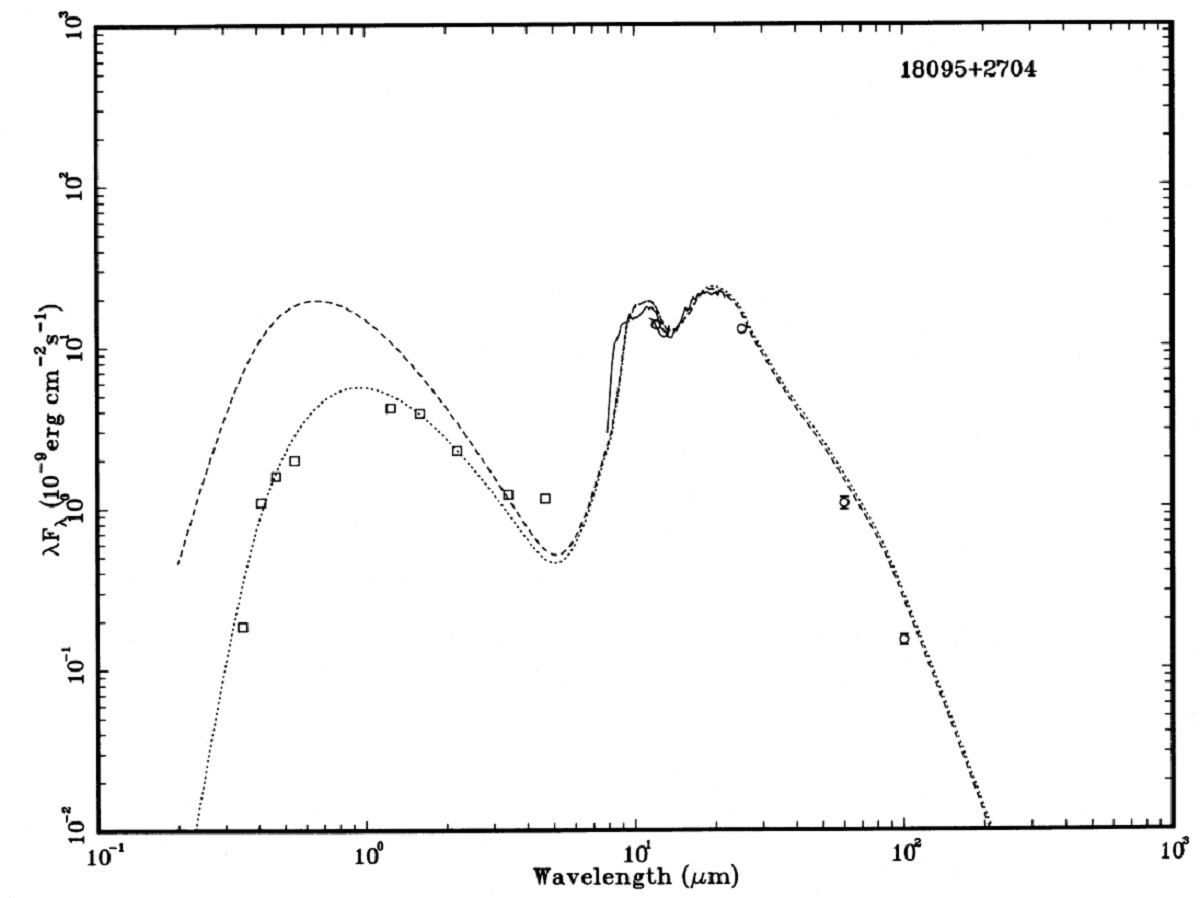

LRS = 69 IRAS 18095+2704 は LRS = 69 = 赤い連続光+シリケイト放射帯、に分類さ れている。図3に可視、近赤外も合わせた SED を示す。LRS の短波長側に現 れる急勾配は Volk, Kwok 1987 により、分離シェルの特徴とされたものである。 PPN SED の双峰性は Habing, van der Veen, Geballe (1987) も注意している。 |

モデル SED 図3には密度勾配 ∝ r-2.5 を仮定したモデル SED も示す。rin = 5.8 1015 cm = 400 au, Teff = 7000 K, L = 6000 Lo を仮定した。モデル は星と星周層を一体として輻射輸達モデルで作った が、さらにそこに λ-1 型減光を加えないと観測された可視、 近赤外 SED にフィットしないことが分かった。これは、さらに遠方に広がるダスト 成分によると解釈される。 (遠方ダストが 逆二乗分布していて、 この減光を出そうとしたら、メチャメチャ大量のダストが必要。しかも FIR に効かないほど遠くなんだから。星間減光が高緯度でもこれくらいに 大きいのか? ) |

| アレシボ観測により、18095+2704 から 1612, 1665/67 MHz メーザーが検出 されている。1612 MHz は 1665/67 MHz に比べ非常に弱い。これは PPN メーザ ーに特徴的な性質である。そこから出る膨張速度は 7 km/s である。 |

モデルのシェル内径 400 au と合わせると運動年齢は 300 年程度となる。

(これは Gaia で較正するとよい? ) |

| SED から 18095+2704 は PPN 候補として有望である。 スペクトル観測から F3 Ib とした。数十年経ってのスペクトル観測から変化を 検出できるだろう。 | (どうも IR をモデルフィットすると シェルの減光は可視では大した値にならないらしいな。どうもまずいね。 ) |