| アレシボでカラーで選んだ 1294 星の 1612 MHz 観測を行い、 86 星で検出、 内新発見が 79, という結果を得た。Edler et al 1988 と合わせると、 -0.7 ≤ (25-12) ≤ 0.25, 0 ≤ δ ≤ 37 での無バイアスサー ベイが行われた。検出率は (25-12) ≤ -0.5 で大きく低下した。検出天体は 全て F25 ≥ 2 Jy であった。 | アレシボサーベイは高銀緯に及ぶので、小質量星の OH メーザーの特徴が 研究可能となった。我々は多くの分離または「化石」シェルを見つけた。 それらの割合から、低質量星では「超星風」時期は 1000 年で終わることが分かった。 |

|

初期の探査 初期の小型望遠鏡を用い、特徴的な二本ピークの 1612 線を探す手法は約 300 のメーザー源の発見につながった。それらは te Lintel Hekkart et al 1989 の OH/IR Star Catalog としてまとめられた。それらの赤外対応天体は通常その後に 行われた。 IRAS IRAS が状況を一変させた。数千の厚いシェルを持ち、可視で見えない星が OH メーザー源の候補として選ばれた。通常 50 % を越す確率で 1612 MHz ラインが検出された。 |

青い星まで広げた これまで、赤い星に重点を置いた観測が主流であった。今回は それらと異なり、青い星にまで観測を広げ、アレシボから観測可能な星を 全て調べた。我々は LRS 分類、変光指数、フラックスを無視した。その 結果 4n 天体からも OH メーザーの発見が4つもあった。 85/1294で検出 この論文は Eder,Lewis, Terzian (1988) の次として 1294 天体を観測し、 85 OH 検出、内 79 が新発見、という結果を得た。 |

|

IRAS カラー カラー計算のフラックス表示は νF(ν) を採用した。 300 K 黒体で フラックス補正を行ったのでカラーの定義は、 (12-25) = log10[S(25)*12*0.89/S(12)*25*1.09] (25-60) = log10[S(60)*25*0.82/S(25)*60*0.89] 候補選択 0 ≤ δ ≤ 37 -0.7 < (12-25) < 0.25 (25-60) < 0.0 今回は論文I= Eder,Lewis, Terzian (1988) が主に赤い (12-25) 天体を観測したのに対して、(12-25) < -0.5 の青い星を主にし、また前回は GC 中心 RA = [18h30m, 21h] であった のに対し、その外側をカバーした。その結果、論文 III と合わせ、上記の候補 領域にあるS(25) ≥ 2 Jy 天体全ての観測を行うことに成功した。 |

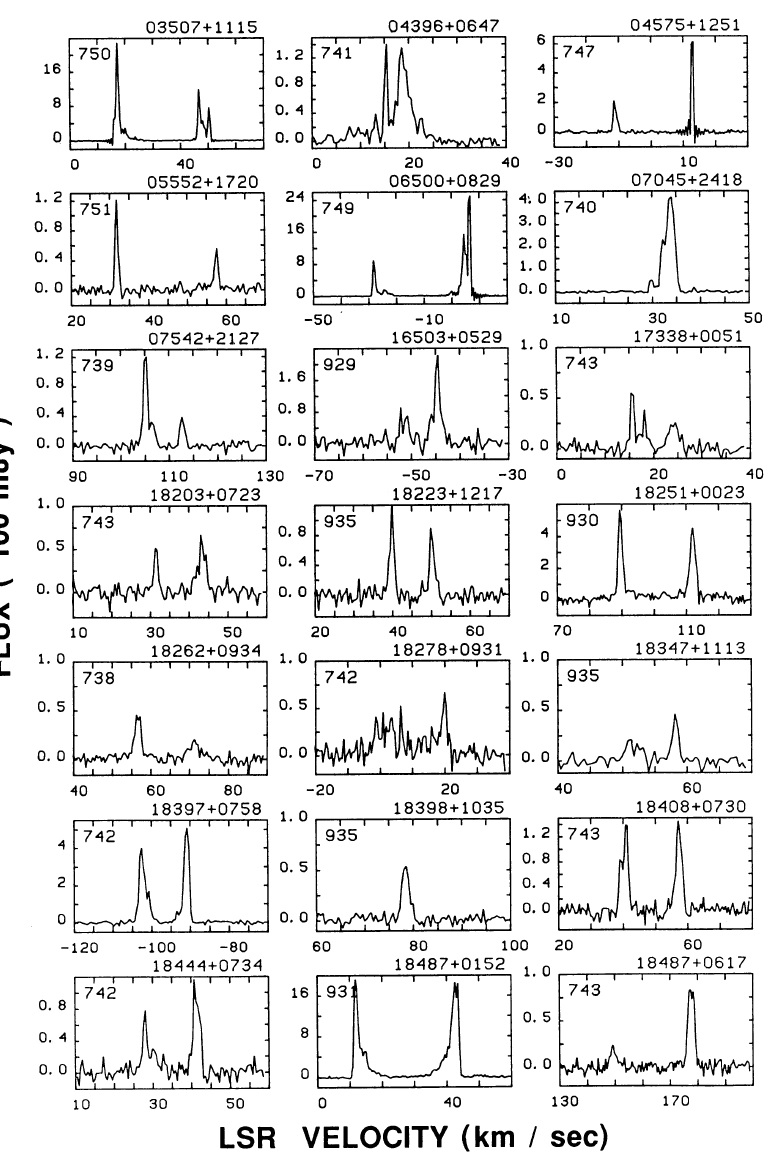

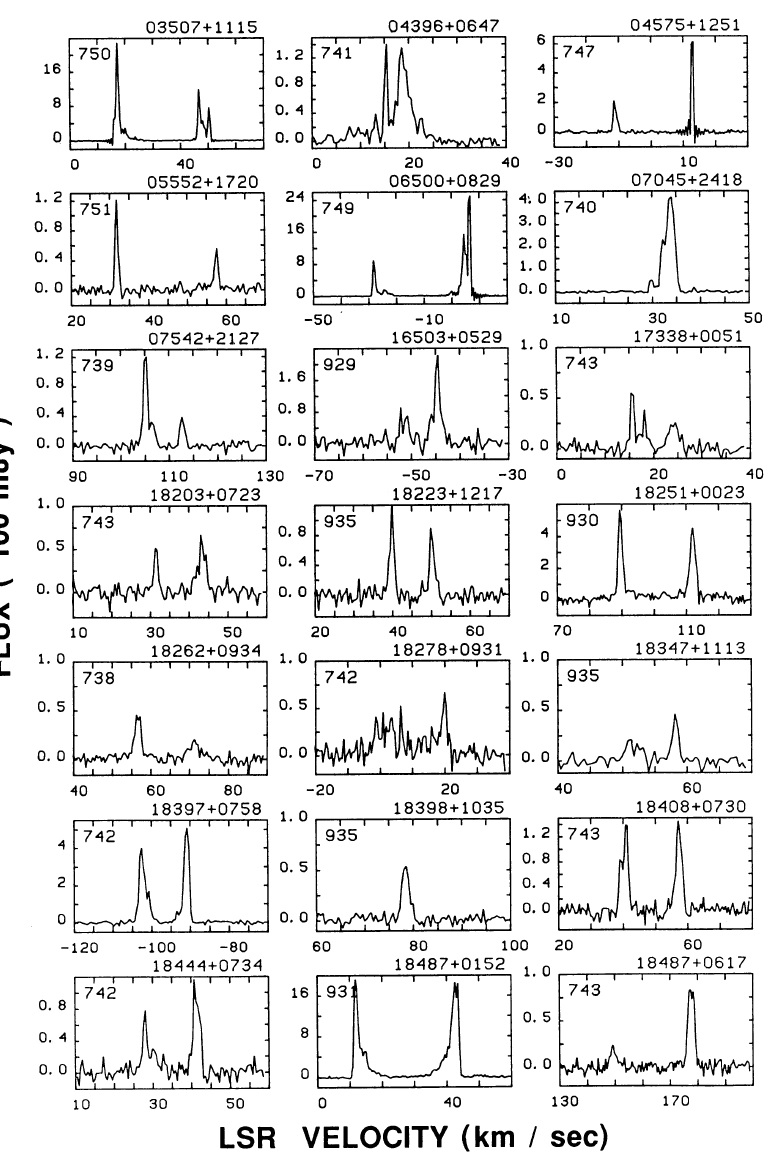

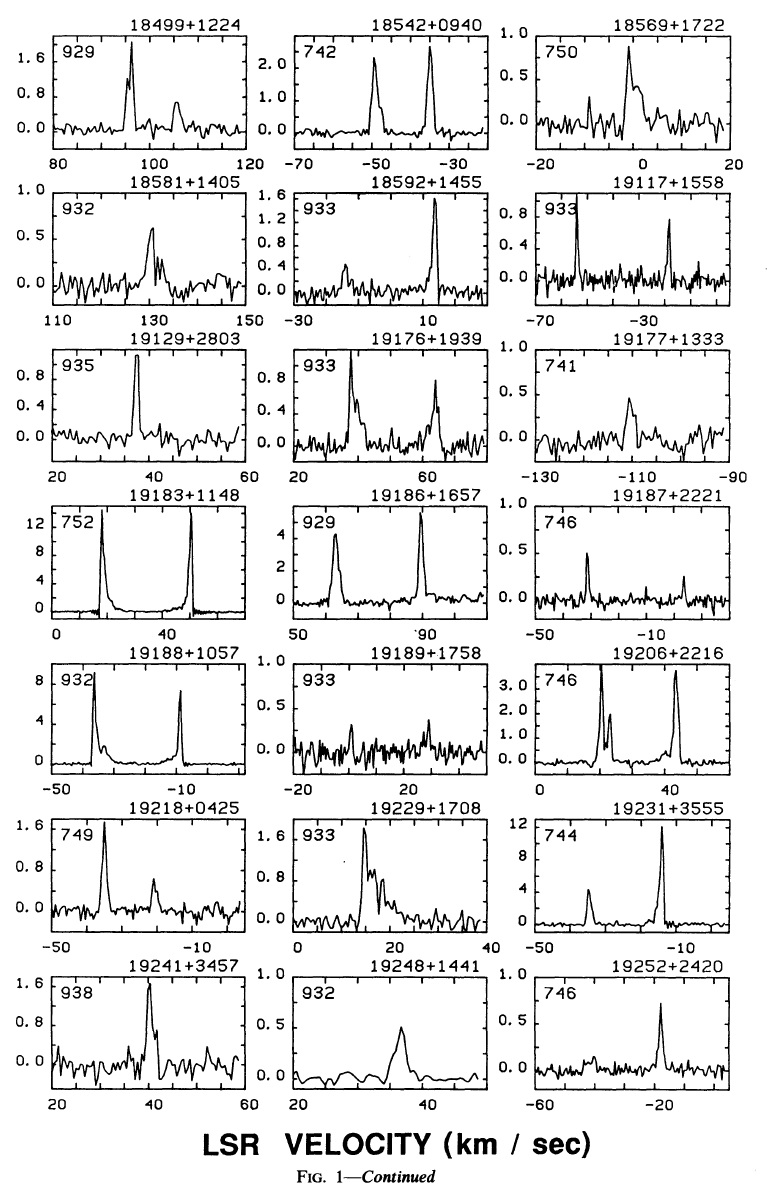

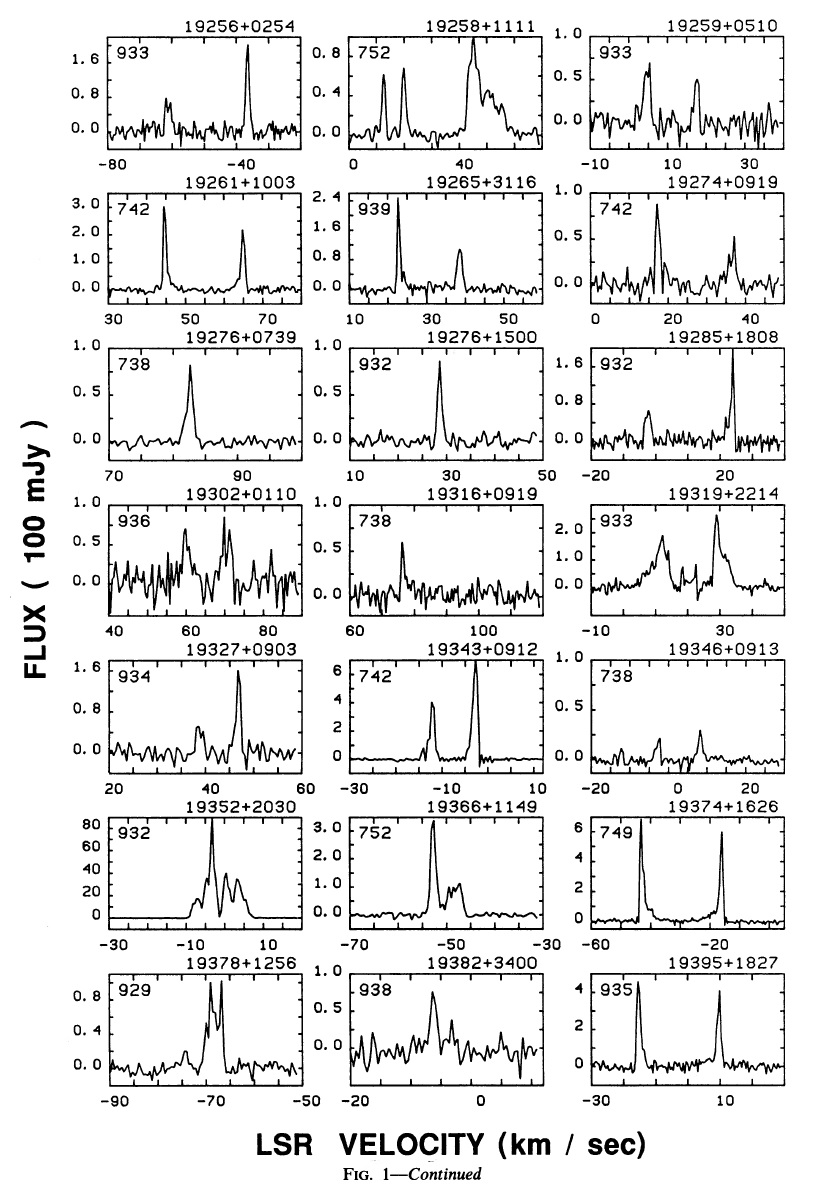

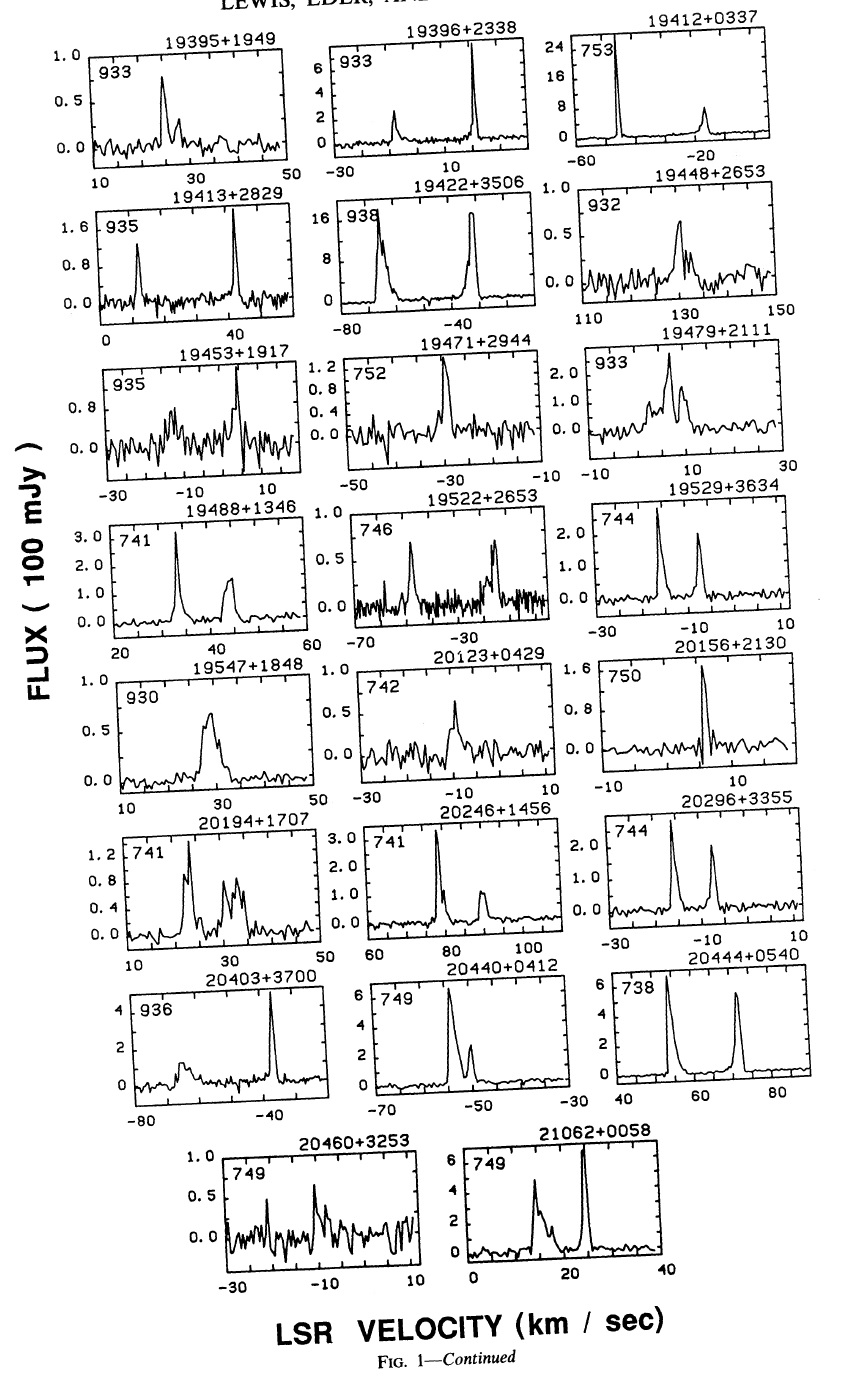

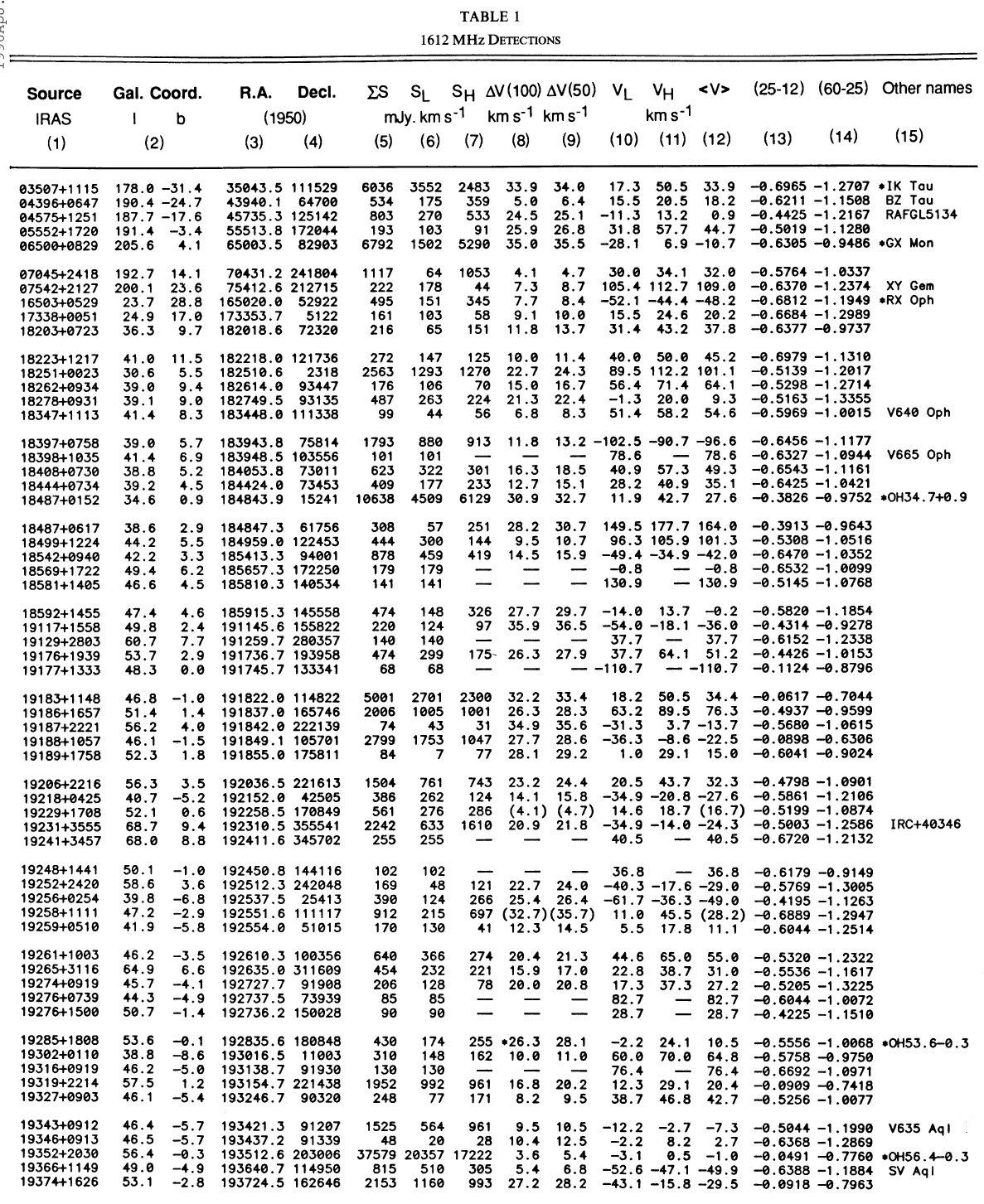

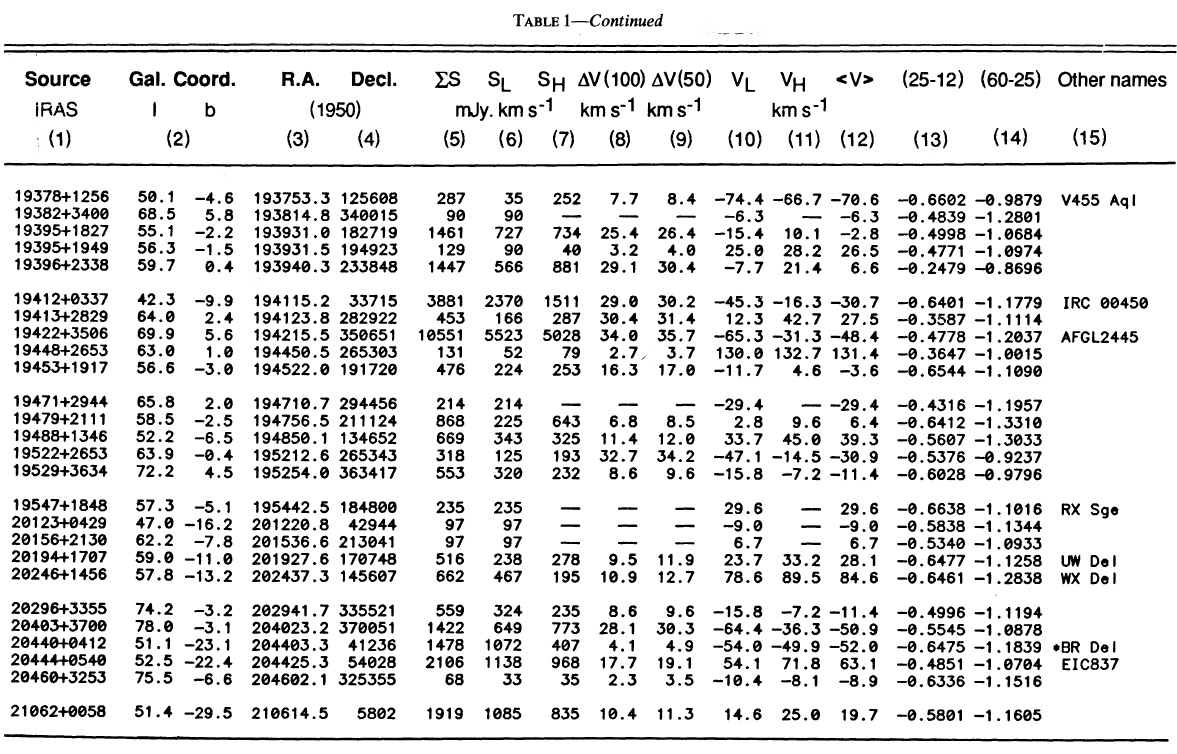

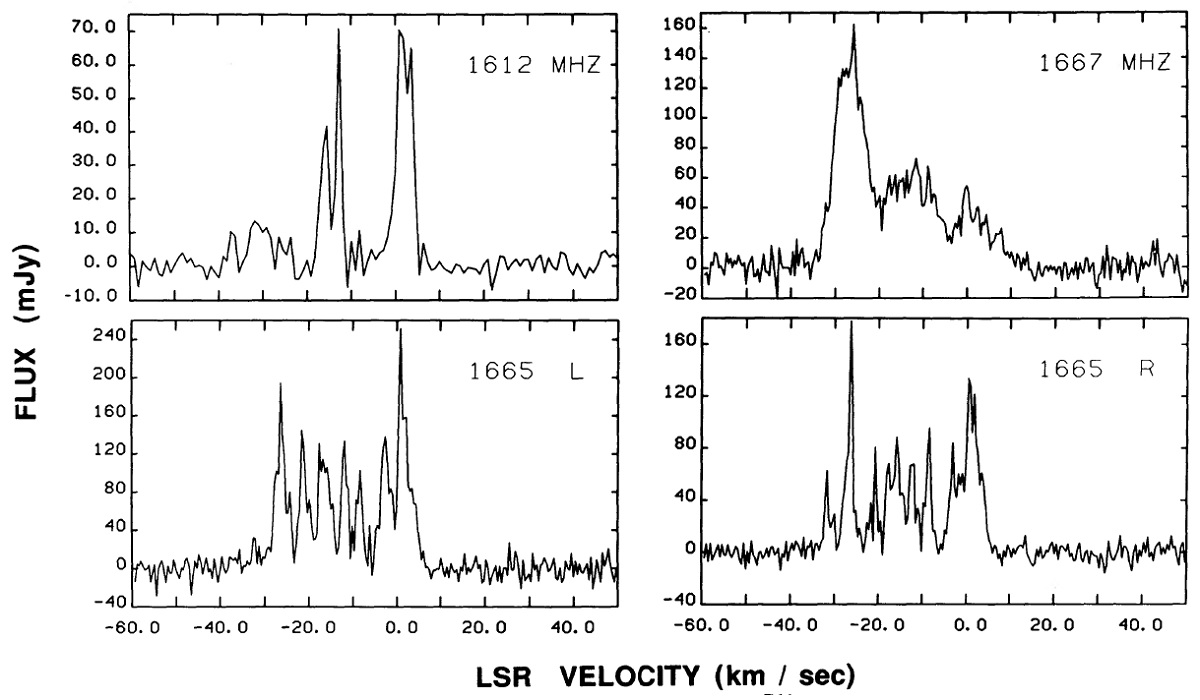

観測 観測は 1986 - 1987 (JD = 244670 - 2446938) に行われた。RA = 19 -20 の S(25) > 2 Jy 天体は全て観測したが、1 - 2 Jy 天体も数多く含まれている。 検出 OH スペクトルは図1に載せた。スペクトルのパラメターは表1に示す。 OH/IR Star Catalog との比較 te Lintel Hekkert et al 1989 の OH/IR Star Catalog と比較すると、い くつかの点に気づく。 19285+1808 は弱く、 OH 53.6-0.3 に近い。傍にある 19292+1806 と違う。プ ロファイルが OH53.6-0.3 と同じなので、サイドローブを見誤ったらしい。 19199+2100(論文I) も 19200+2100 のサイドローブである。 OH36.4+0.3, OH35.6-0.3, OH43.9-1.0, OH63.9-0.2,CRL2362 の5天体は論文I で既知天体との同定が無かった。論文I,IIを合わせると 241 の新発見をこの カタログに加えることとなる。 19258+1111 二つの光源のブレンドらしい。 |

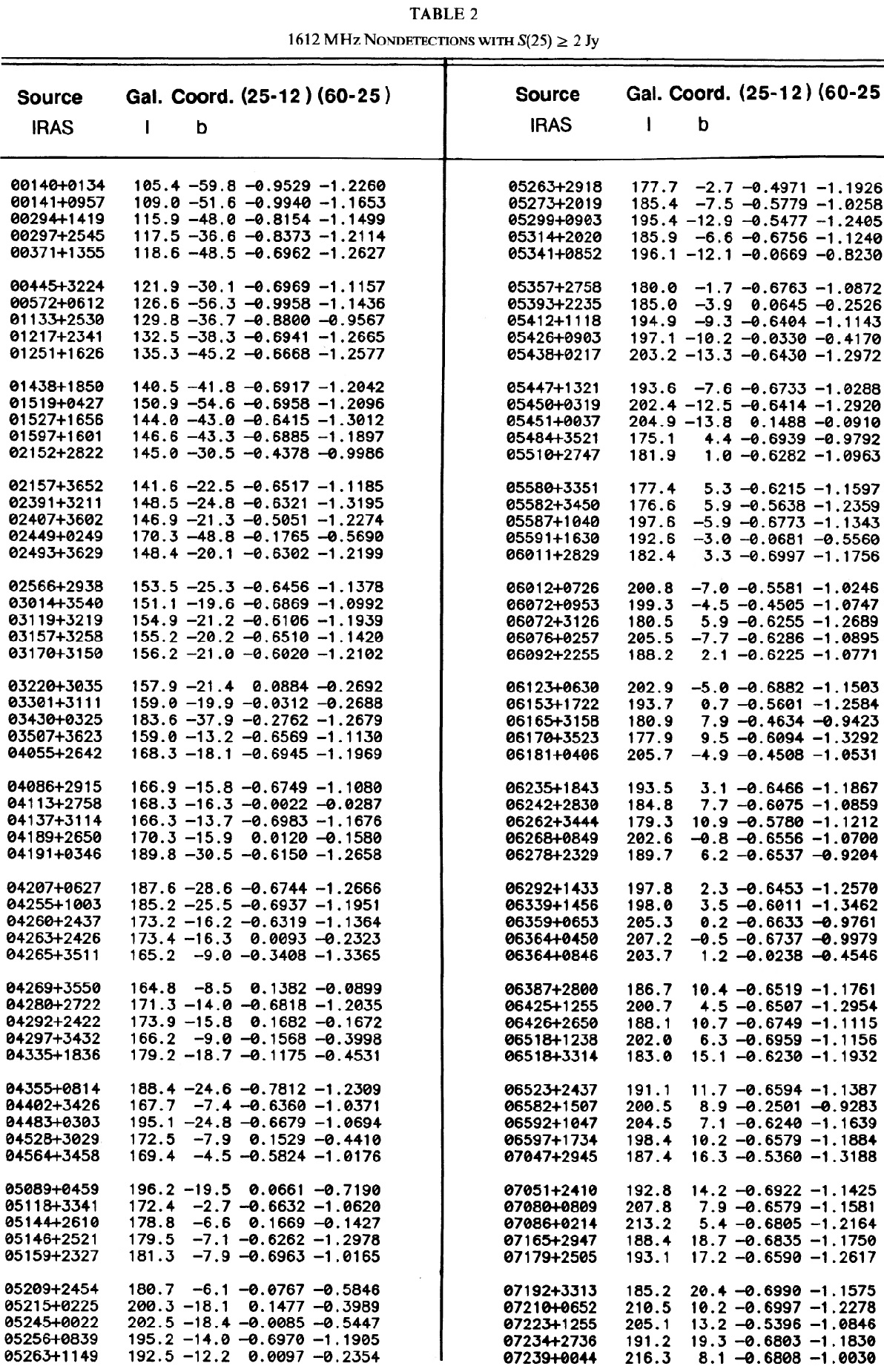

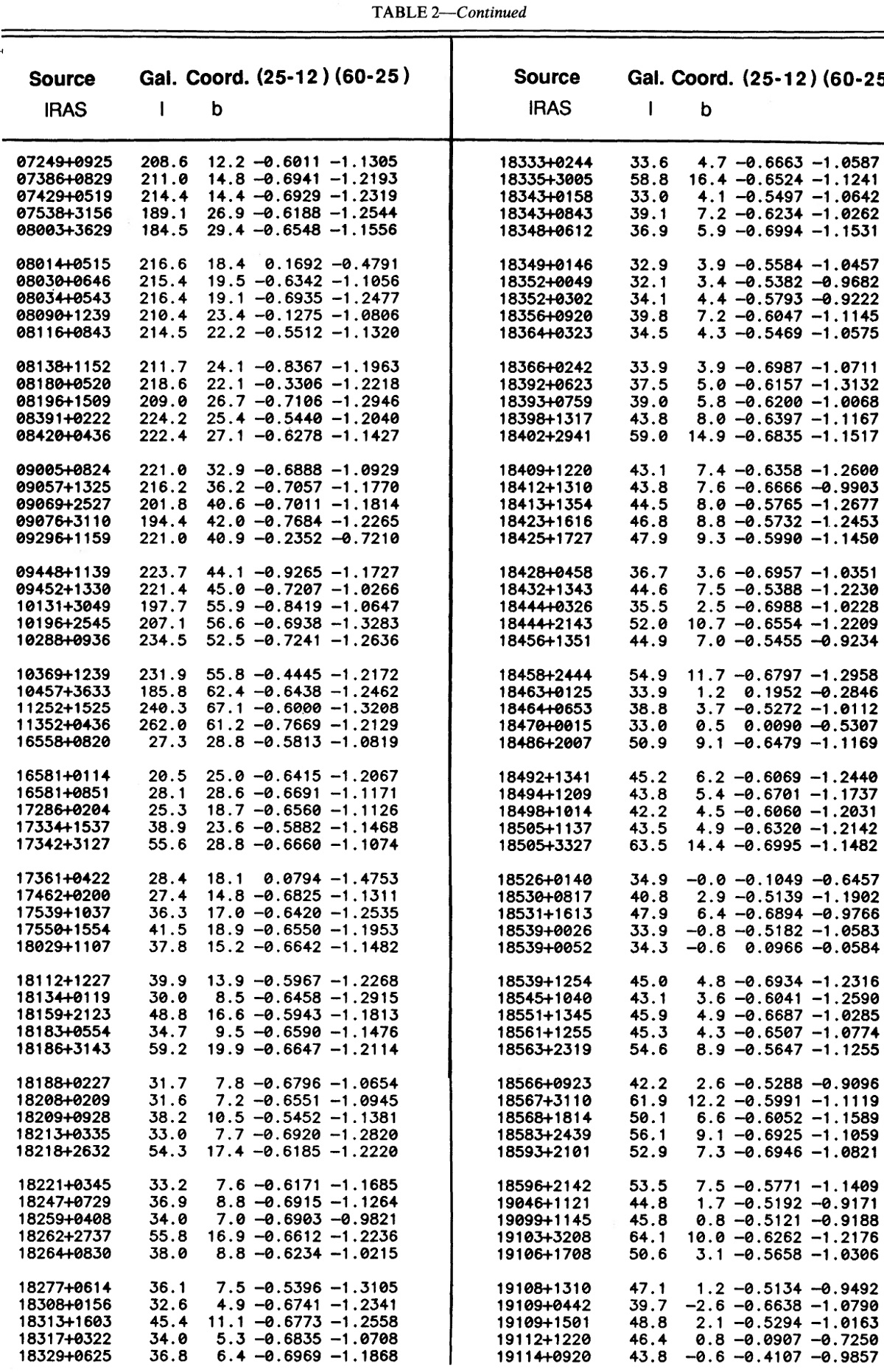

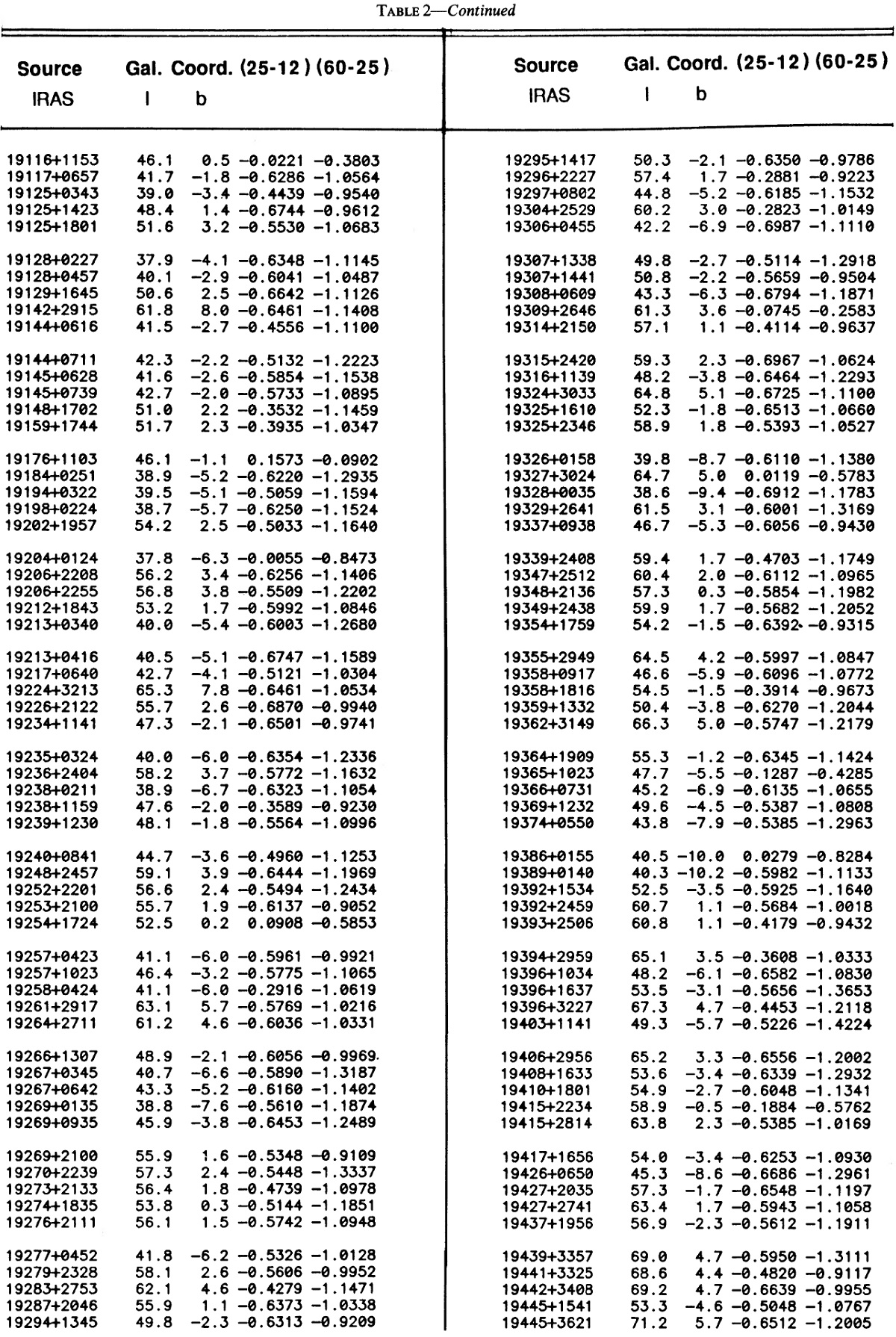

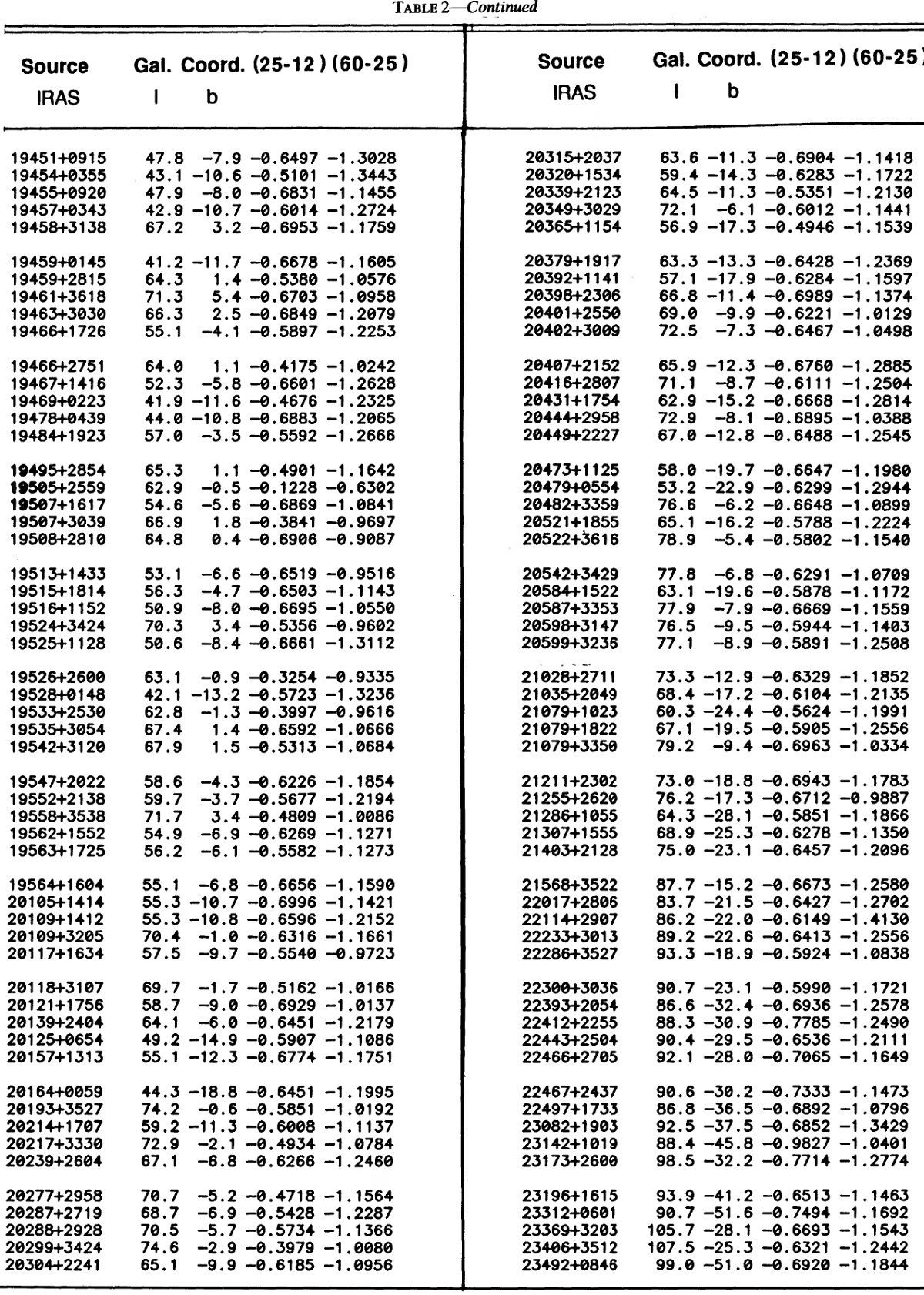

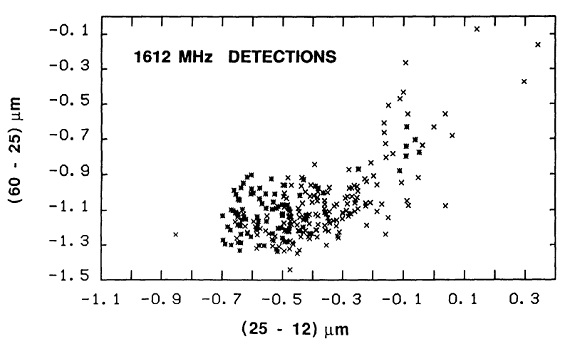

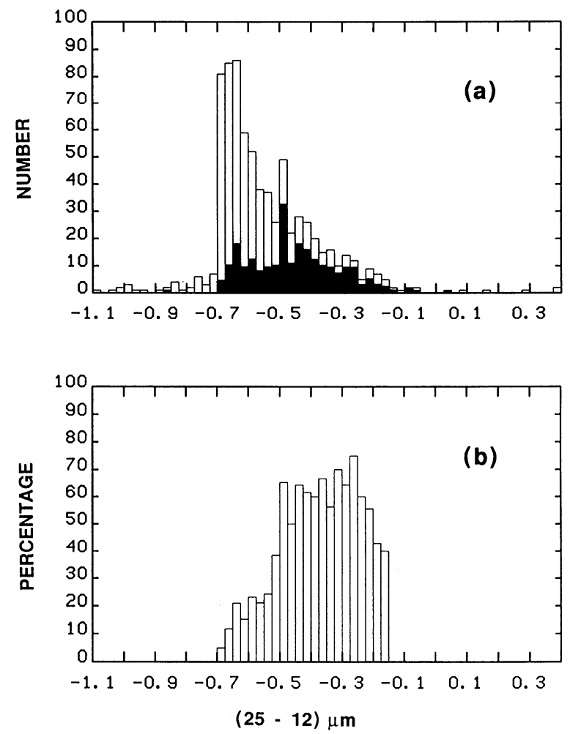

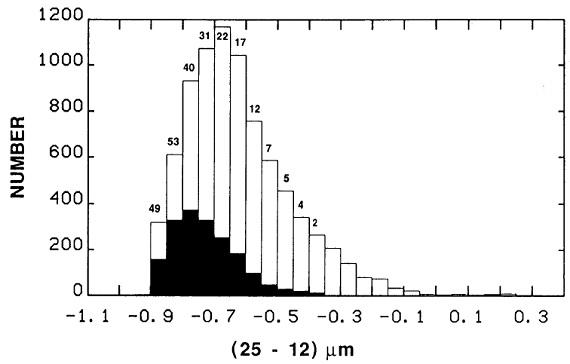

図2.検出天体のIRAS二色図。アステリスク=この論文。 X= Eder,Lewis, Terzian (1988)  図3.1612 MHz 非検出星 (S25 > 2 Jy)の IRAS 二色図。 カラー分布 Eder,Lewis, Terzian (1988) は (12-25) > -0.5 に集中した。その残りを今回の観測が補った。 図2にその相補関係が現れている。図3には S25 > 2 Jy の非検出天体を 示す。非検出天体が青側に偏っていることが分かる。すなわち、 1612 MHz 検出率は (12-25) カラーに強く依存する。 |

図4.1612 MHz 検出率と IRAS カラーの関係。 (a) S25 > 2 Jy, (25-60) < -0.9 の対象星。斜線=検出。 (b) 検出率(%) とカラーの関係。 非検出の原因は? S25 < 2 Jy の 738 天体の観測中 1612 MHz 検出天体は一つもなかった。 図4から、-0.5 < (12-25) < -0.2 の範囲で検出率は安定している。 |

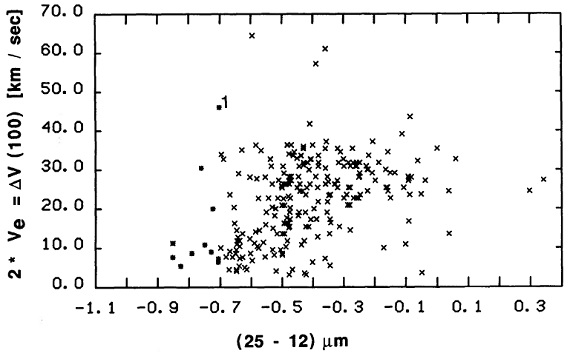

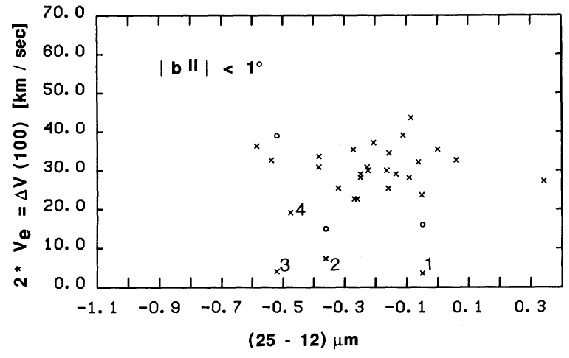

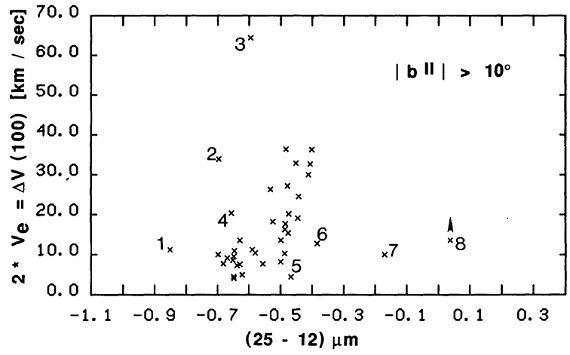

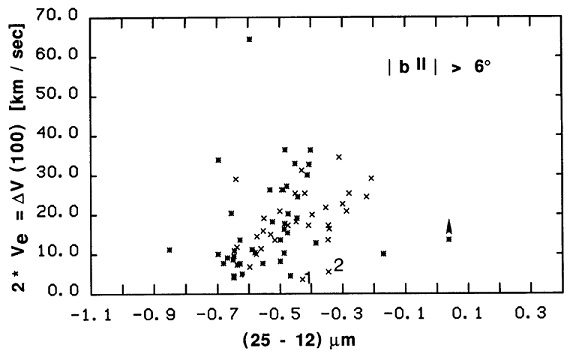

図5.100 % 線幅と (12-25) カラーの関係。アステリスク=文献からの (12-25) < -0.7 既知天体。1= VX Sgr(SG) ライン巾とカラーの関係 図5には 100 % ライン巾とカラーの関係を示す。(12-25) < -0.6 の青い星では ΔV < 10 km/s, つまり Ve = 4 km/s 以下である。 1612 MHz メーザーの検出限界は (12-25) = -0.75 付近らしい。 例外は U Her で LRS = 2n に属するが青いという特徴を持つ。しかし、 Whitelock, Pottasch, Feast 1987 が R Aqr でも注意したように、 これらの星は連星で伴星の影響で青くなっているらしい。 極大速度 図5でもう一つ興味深いのは 100% 速度巾が 40 - 50 km/s を越す星が殆ど 存在しないことである。 Baud, Habing (1983) は Ve が星質量と相関すると述べた。この極大値から外れた大きな Ve は第5章で さらに調べた結果、二本線の片方が欠けた星の第2ピークを無理やり探した結果と 判明した。 高銀緯天体 我々のアレシボサーベイは高銀緯星も観測した点でこれまでのサーベイと 一線を画す。図7には |b| > 10 の天体をプロットした。Wielen 1977 に 依ると、低質量星が重力散乱で高銀緯帯に来るまでには 10 Gyr 程度必要で ある。Likkel 1989 も我々の青い OH 源の |z| 分布の研究から、高銀緯星 を 0.8 - 1.1 Mo とした。ただし、高銀緯星には近傍にあるため b が高い NML Tau, 22516+0838 のような星も混入している。 高銀緯天体 図5と違い図7の低質量星はホッケースティック型の分布に集中する。 それは、Ve = 4 km/s の青い天体から始まり、(12-25) = [-0.55, -0.34] での Ve = 18 km/s まで駆け上がる。例外的に赤く低速度の天体が二つ存在 する。それらは、PPN 18095+2704 と 多分分離シェルを持つ 20531+2909 である。 |

図6.図5と同じだが、|b| ≤ 1° 天体。1 - 4 天体= 19352+2030, 18554+0231, 19229+1708, 19088+1129. (少なすぎないか? )  図7.図5と同じだが、|b| ≥ 10° 天体。1 - 8 = U Her, IK Tau, 20598+1758, 22516+0838, 18237+2150, 17308+0822, 18095+2704. その例外を除き、図7の緊密な系列は母星質量が小さなマスロス星 は (12-25) = -0.40 までしか到達しないことを物語る。これらの星は 分離シェル期の赤い状態を非常に速く通過する。PPN がその状態である。 |

図8.図5と同じだが |b| ≥ 6° 天体。アステリスク=|b| ≥ 10° で図7と同じ。 図8= 6° ≤ |b| しかし、6° ≤ |b| ≤ 10° の星は (12-25) - ΔV(100) 図上で、もっと複雑な構造を見せる。図8には、|b| > 6° の星に対する 図である。|b| > 10° の星はアステリスクで区別されている。銀緯帯の 拡大で追加された(つまり、|b|=6-10 の分で) (12-25) < -0.4 の比較的 青い星は図7と同じ青系列に沿って並ぶ。しかし、追加分の赤い枝は |b| > 10 には見られなかった特徴である。 |

図9.PSC からの (25-60) < -0.9 全天球上の天体のカラーヒストグラム。 斜線=GCVS 天体。可視同定天体は赤くなるにつれ減少し、(12-25) = -0.5 で消える。 6° ≤ |b| ≤ 10° 星の赤い枝 最初、シェルが光学的に厚くなっていくと次第に Ve が増加していく。つまり、 運動量転移の効率がシェル厚みと共に上がる(Lefevre 1989)=複数散乱の効果? しかし、Ve が限界に達すると、マスロスの増加は新しい領域へとジャンプし、 Ve が半分になり、密度が倍増する。 |

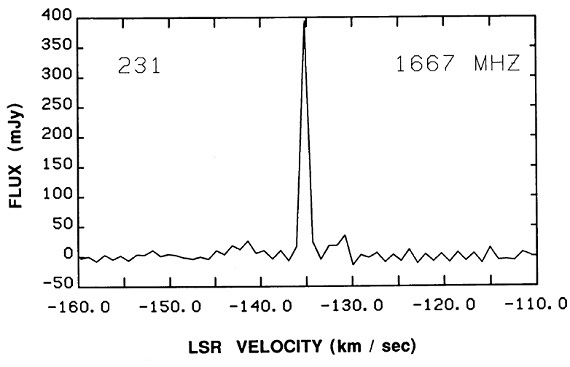

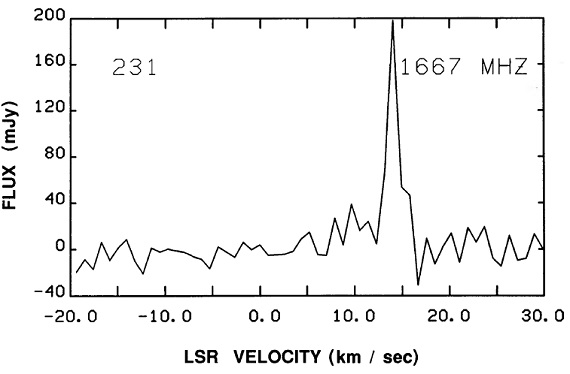

図11.PPN 20531+2909 の 1667 MHz スペクトル。 IRC+10420 b = -2.5° で分離シェルを持つ事で有名である。この星は 1612 MHz で ΔV = 69 km/s という大きな膨張速度を示す。Knapp. Morris 1985 は Av = 100 mag と見積もった。大きな膨張速度は中心に空洞があり、加速に効く 放射が直接当たるため、加速が続く結果ではないか? 17308+0822 小質量の分離シェルの例。大質量星の場合とは加速に関しシナリオが異なる。 メーザーの状況も違う。1612 MHz が メインラインに比べ弱い。 この星はVe = 6.4 km/s で小さく、b = 21 で最も高い。 分離シェルを持つ中で最も青い。これは、分離シェル進化の最初期ではないか? |

図12.17308+0822 の 1667 NHz スペクトル。 |b|>10° の分離シェル |b|>10°, (12-25) > -0.55 の赤い 1612 MHz メーザー中の分離 シェルは 3/22 星である。内、最も古い星は 18095+2704 で、最も赤く、 1612 MHz メーザーはもっとも弱い。分離シェルの運動年齢=103 yr であった。 そこから、超星風ステージの長さは (22/3)*103 = 755 年となる。 AGB 期間が短すぎる! 問題は tAGB が短くなりすぎることである。 van der Veen (1988) はIRAS 二色図の解析を行った。 van der Veen (1989a) の式 (16d) に (12-25) = -0.55 の値を入れると、星周シェル進化の 94.4 % はもっと青い時期で占められていることを示す。最後の 5.6 % が 我々の扱う超星風期(=OH/IR)に相当する。この時期が 1000 年とすると、 tAGB = 18,000 年となる。これは van der Veen (1989a) が与えた 1 Myr よりはるかに短い。 |

図6のラベル星19352+203019352+2030 はラベルの付いた星の中で最も赤い。 19229+1708 19229+1708 はラベル星の中で最も青い。良く調べると ΔV(100) = 39 km/s になった。したがってこの星は実はグラフ6のアウトライヤーでない。 18554+0231 18554+0231 は ΔV(100) = 7.3 km/s しかし、実は 15 km/s であった。 したがって、適当に低マス星で図8の赤ブランチに属する。 |

図7のラベル星18237+215020599+1758 03507+1115 = IK Tau これは近傍 |b| > 10 のかなり高質量の星である。 22516+0838 = IRC+10523 (12-25) = -0.66 でかなり青い. 16235+1900 = U Her ΔV が小さく、青い=Mira IR 系列の始まり。 図8のラベル星18276+0839ΔV(100)=5.5 km/s, (12-25)=-0.34 から最近分離シェルができた。 20153+2057 最近分離か最後のマスロスか 19412+0337=IRC00450 ΔV(100)=29 km/s, b=-9.9. 高質量星が低質量サンプルに 紛れた例だろう。 |

|

検出 Eder et al 1988 と合わせ、カラーとS(25) で選んだ IRAS 天体の観測 可能域での完全サーベイを完成した。-0.7 ≤ (12-25) ≤ 0.25 で 266 OH 検出したがその内 241 は初検出であった。 検出率 検出率はカラーに依存する。(12-25) > -0.5 で検出率は 60 % である が、(12-25) < -0.65 での検出率は 5 % である。この特徴は b に 関係ない。 高銀緯星 研究の大きな特徴は高銀緯星の観測である。その結果、低質量星の 1612 MHz 放射の特徴が分かった。 |

高質量星 高質量星はカラーに関係なく Ve = 12 - 18 km/s を持つ。 この速度は (12-25) = -0.55 でシェルが光学的に厚くなっても変わらない。 これは、低質量星と全く異なる。低質量星ではシェルが光学的に薄い間は Ve = 3 - 5 km/s であり、厚くなるとカラーと共に上がっていく。 分離シェル IRC+10420 のような分離シェルの異常に大きな Ve は分離後内壁に継続 して続く輻射圧の効果を示す。一方、18095+2704 や 20531+2909 のように 小さな Ve は最後の超星風マスロスによるのだろう。 寿命 分離星の数から、超星風期は低質量星では1000年程度である。 |