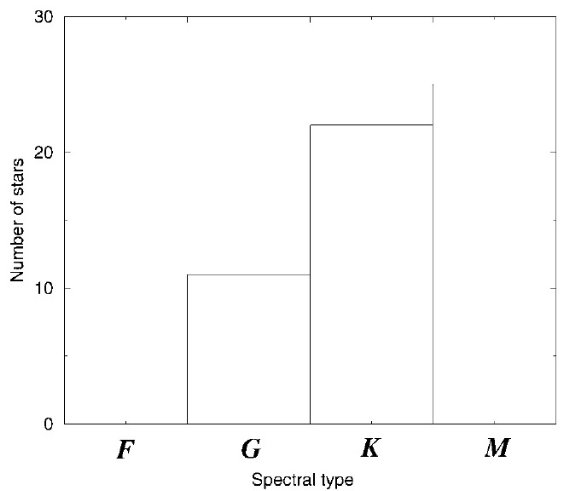

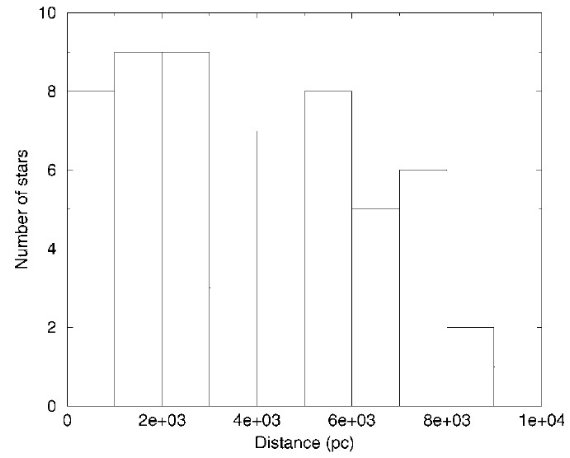

観測は Isaac Newtin Telescope 2.5 m で行われた。スペクトルは 7750 - 9400 A で 1.7 A/pixel 分解能である。70 天体中 60 天体は TMGS 天体と一致した。Ca II 三重線 8498.02, 8542.0, 8662.14 A を F5 より晩期型の星の指標として調べた。それより早期ではパッシェン ラインが、 M4 より晩期では TiO バンドが混入してきて Ca II ラインの検出 は難しい。Jones. Alloin, jones 1984 と Diaz, Terlevich, Terlevich 1989 は Ca II 三重線の等値巾 EW と光度クラスとの関係を F5 - M3 のスペクトル 型に対して求めた。

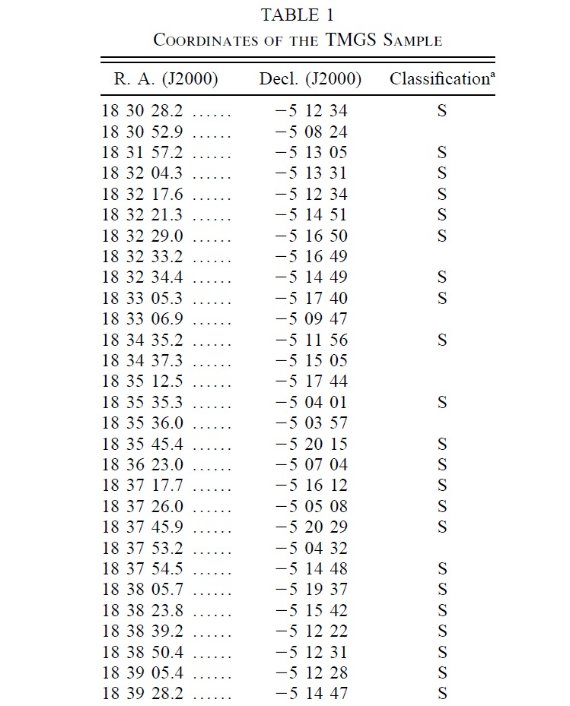

表1.TMGS サンプルの座標

表1には TMGS サンプルの座標を示した。TMGS 座標の精度は 2″ - 10″ もあり、また混み合った領域なので座標の利用には 注意が必要である。

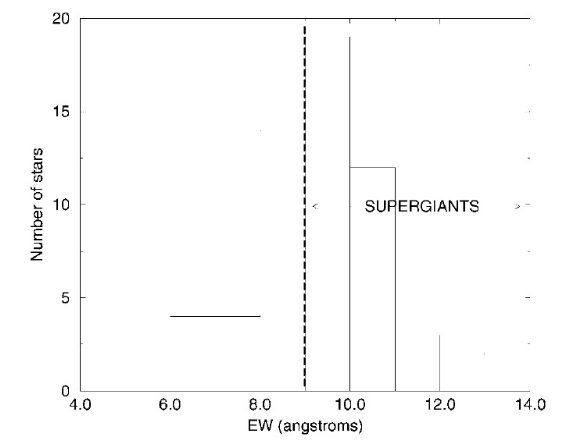

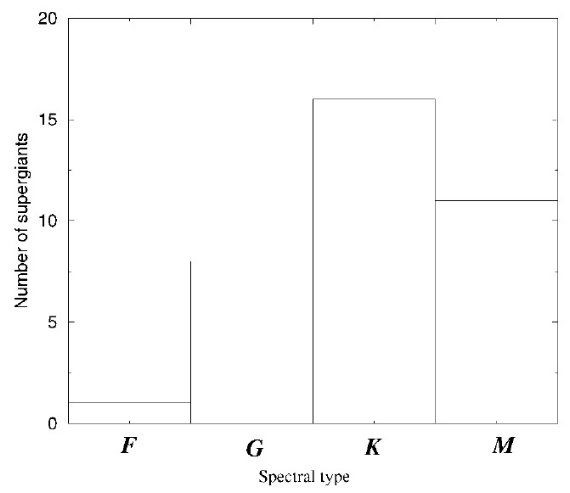

Ca II 3重線による超巨星の判定

Jones et al 1984, Diaz et al 1989 によると、EW はメタル量と温度に も依存するがその程度は表面重力に較べるとはるかに小さい。そこで我々は Diaz et al 1989 に従い、3重線の強い二本の EW の和が 9 A より大きか ったら、超巨星と看做す。

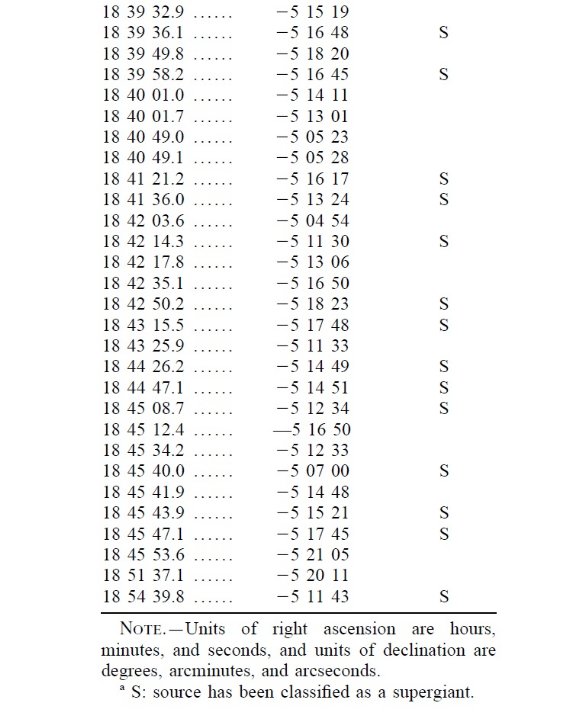

表1続き.