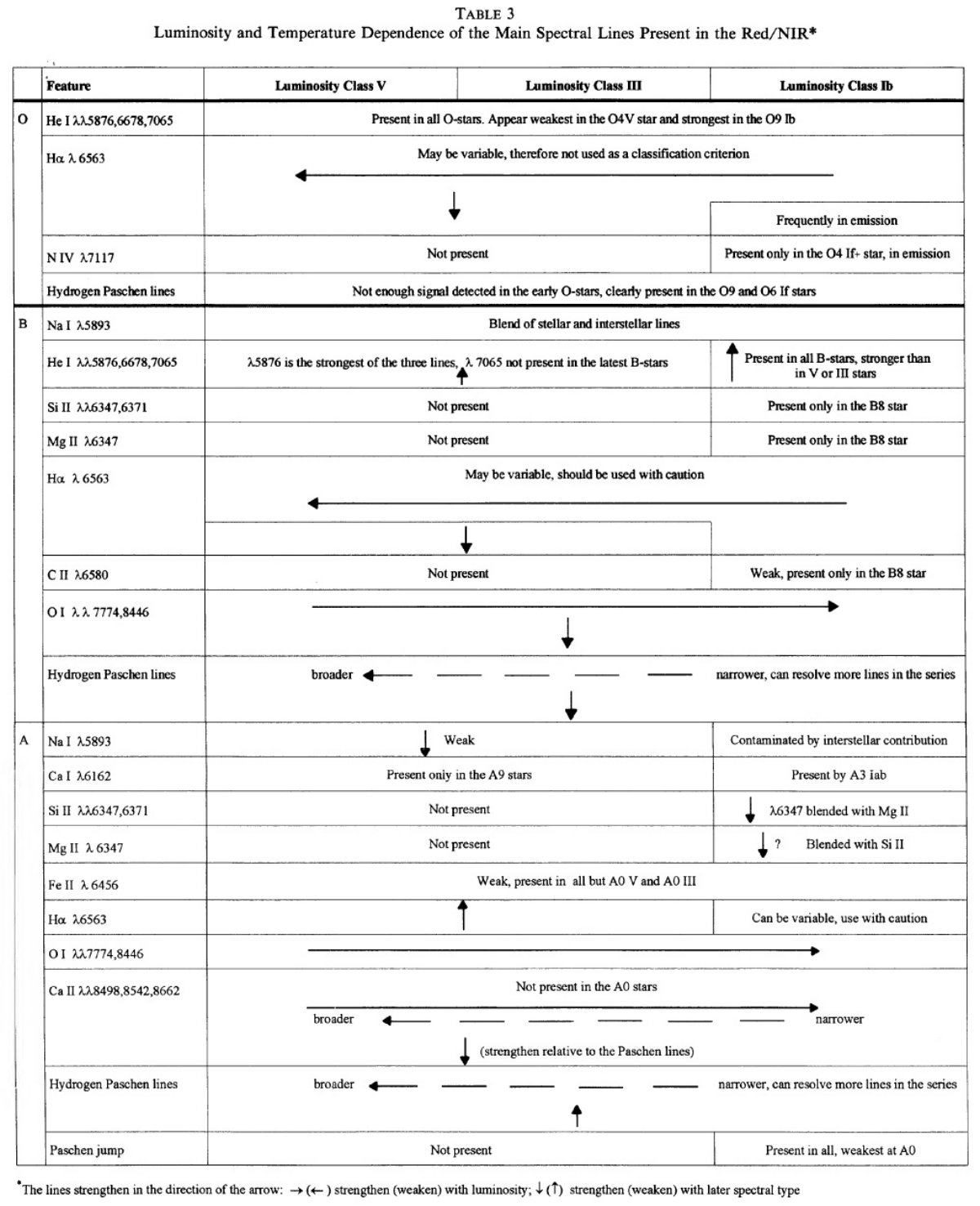

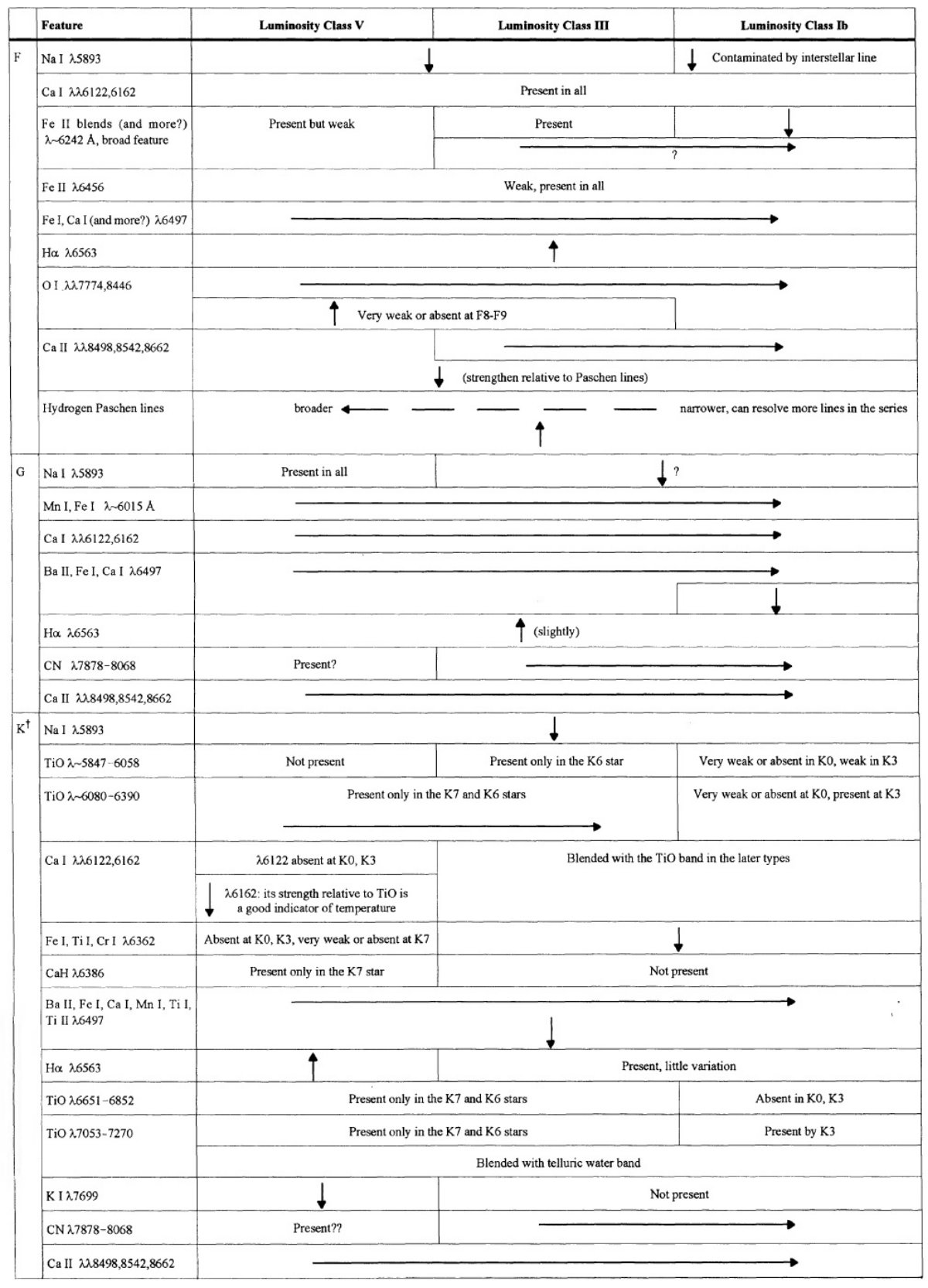

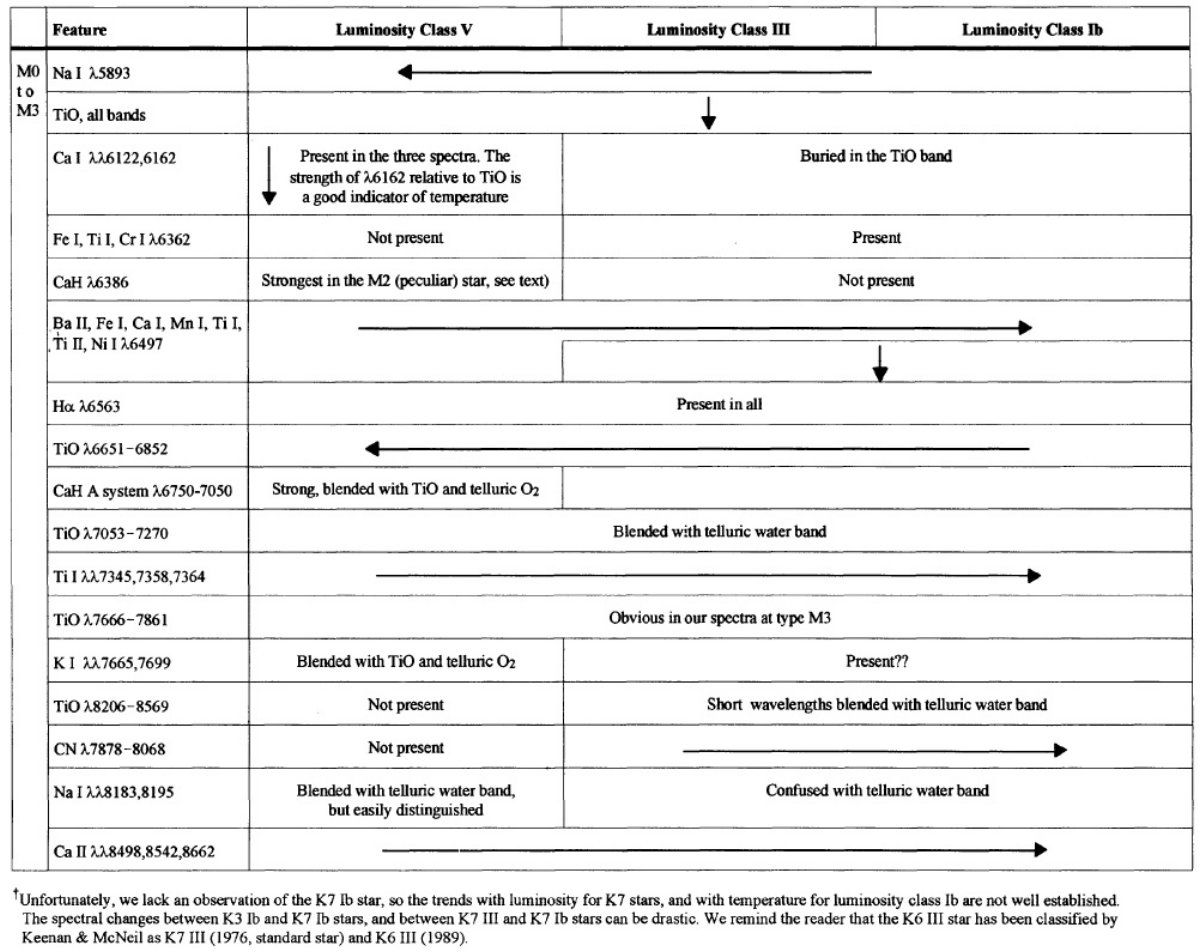

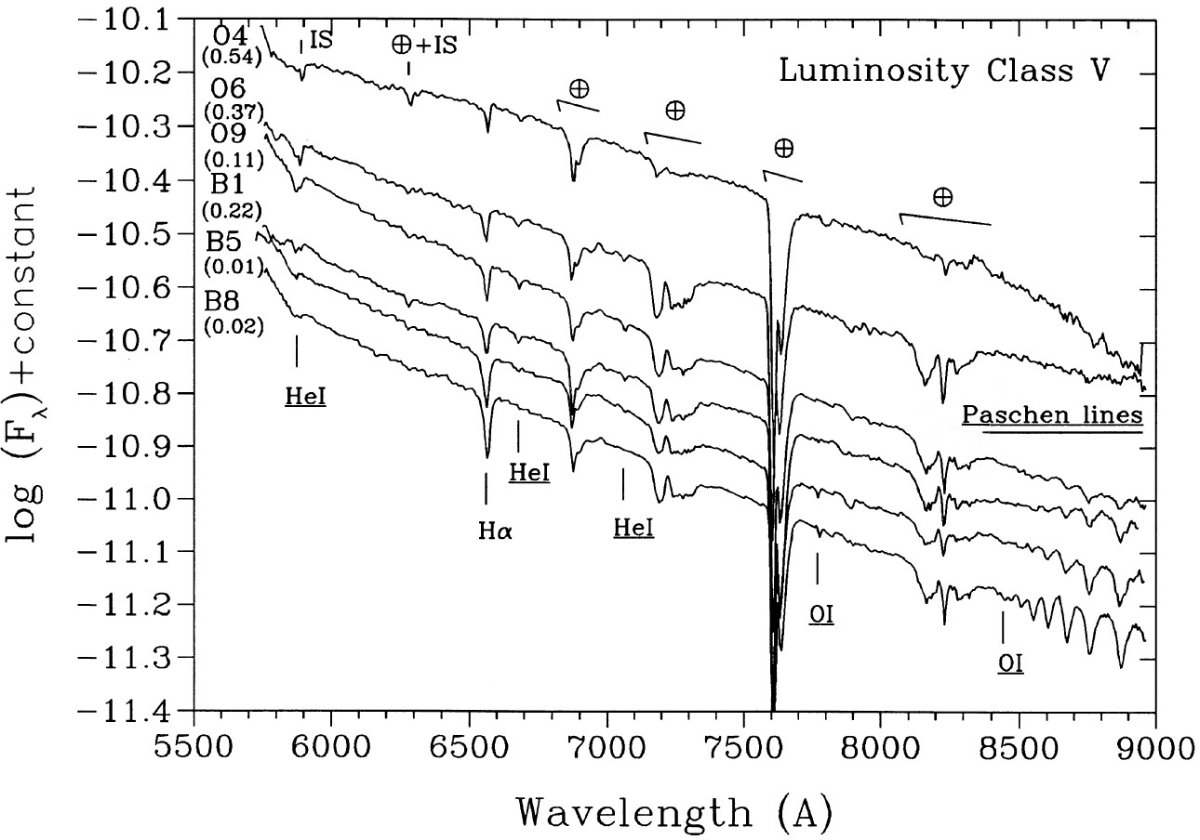

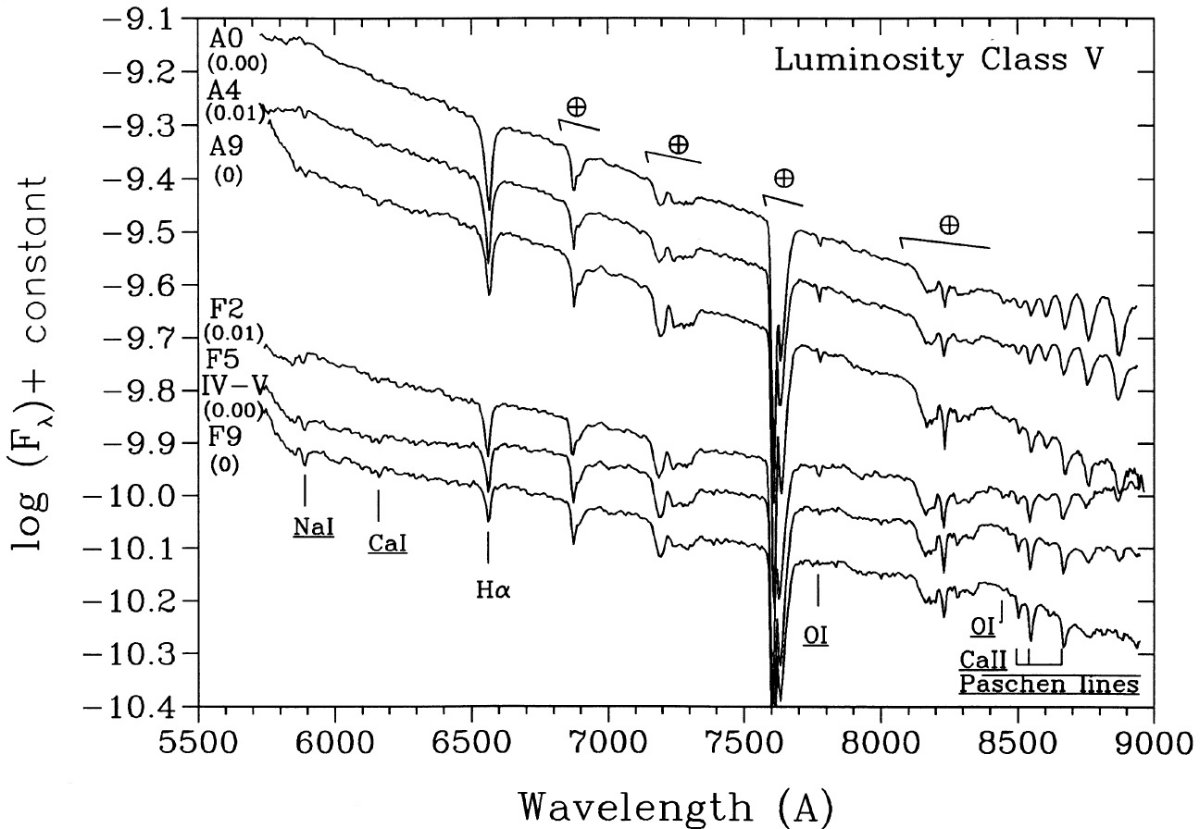

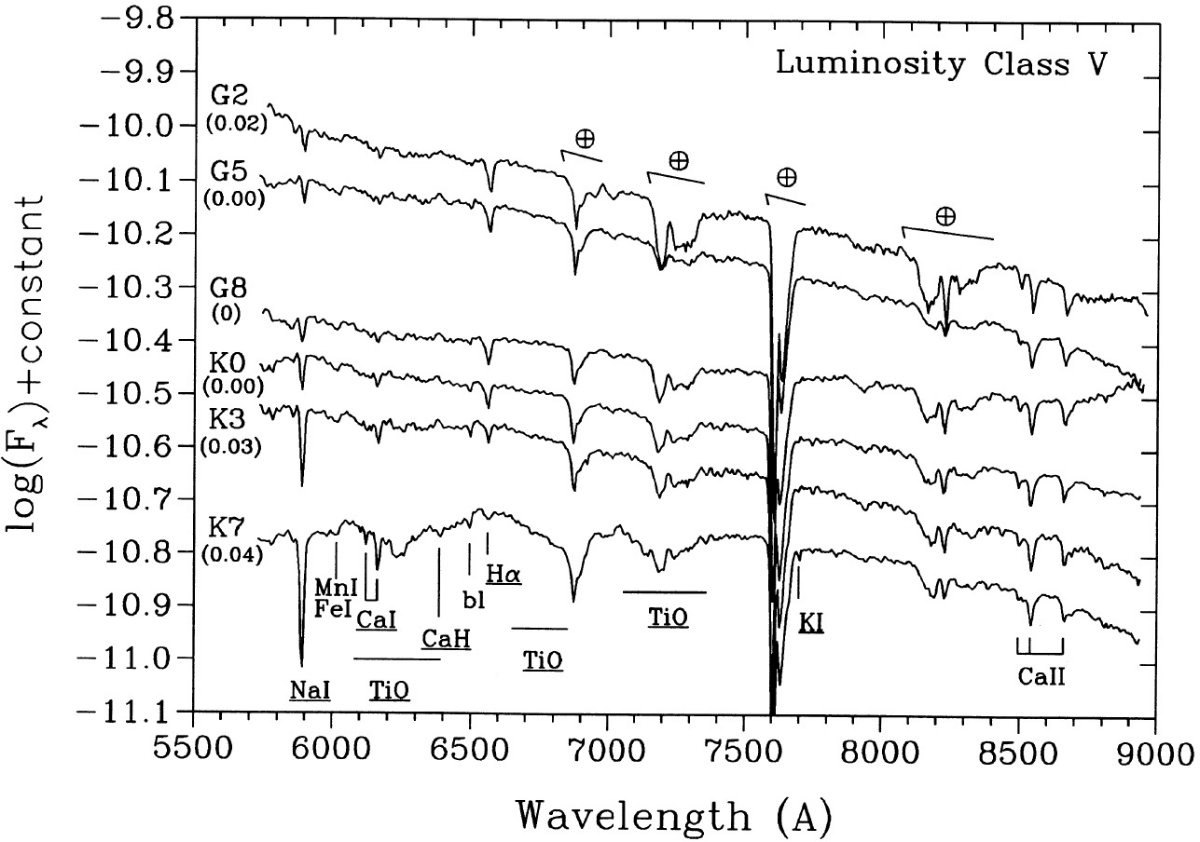

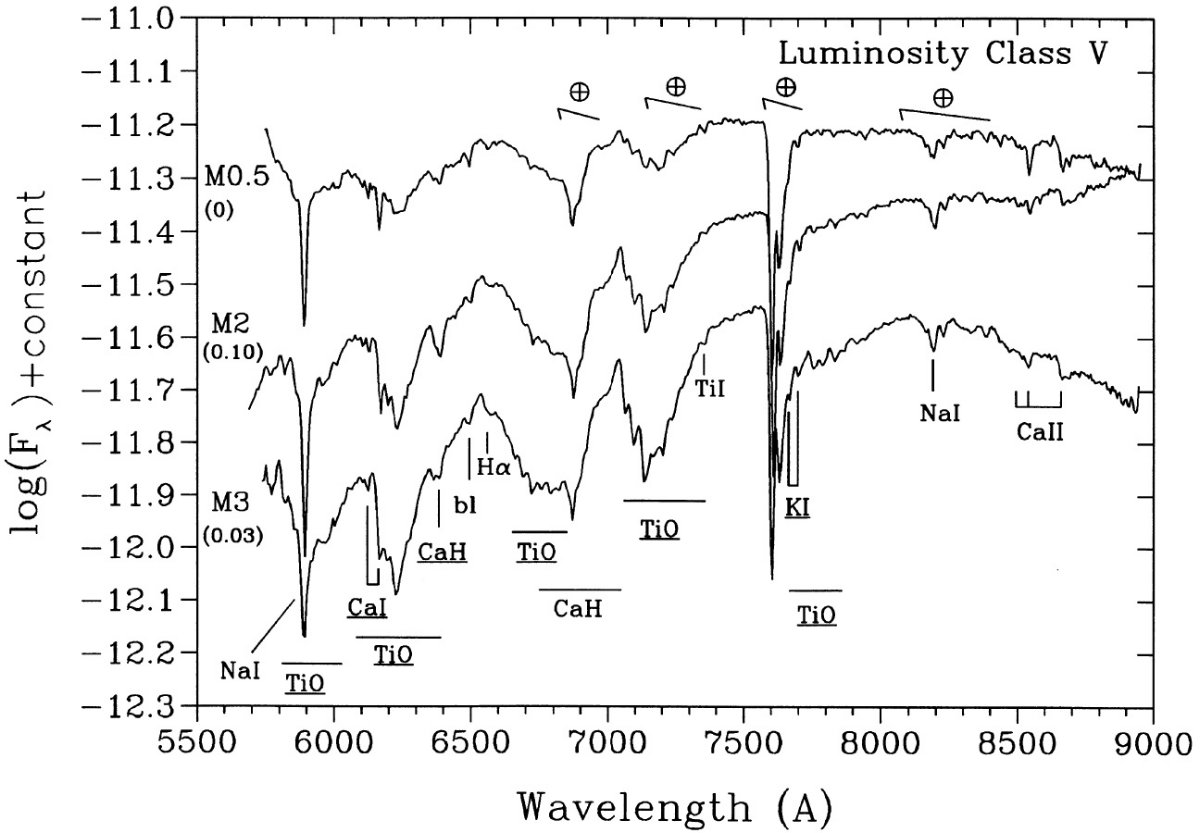

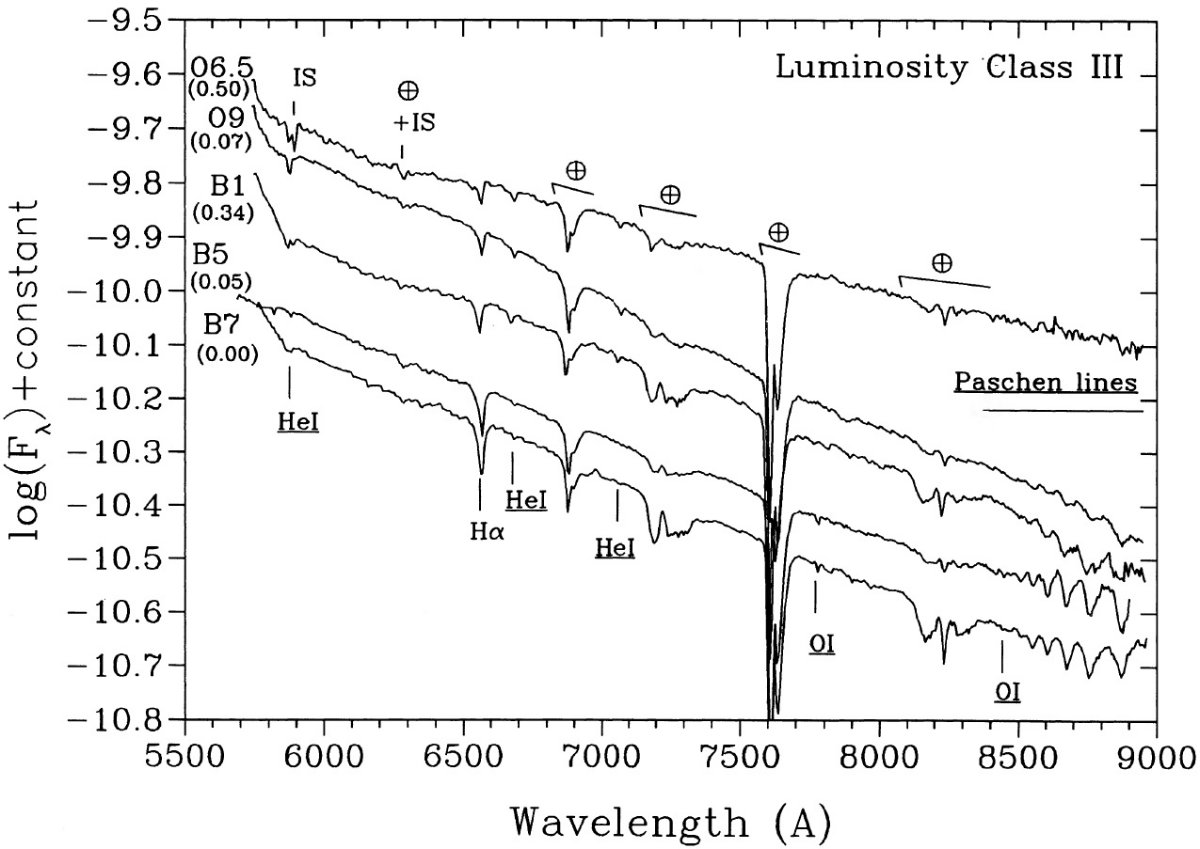

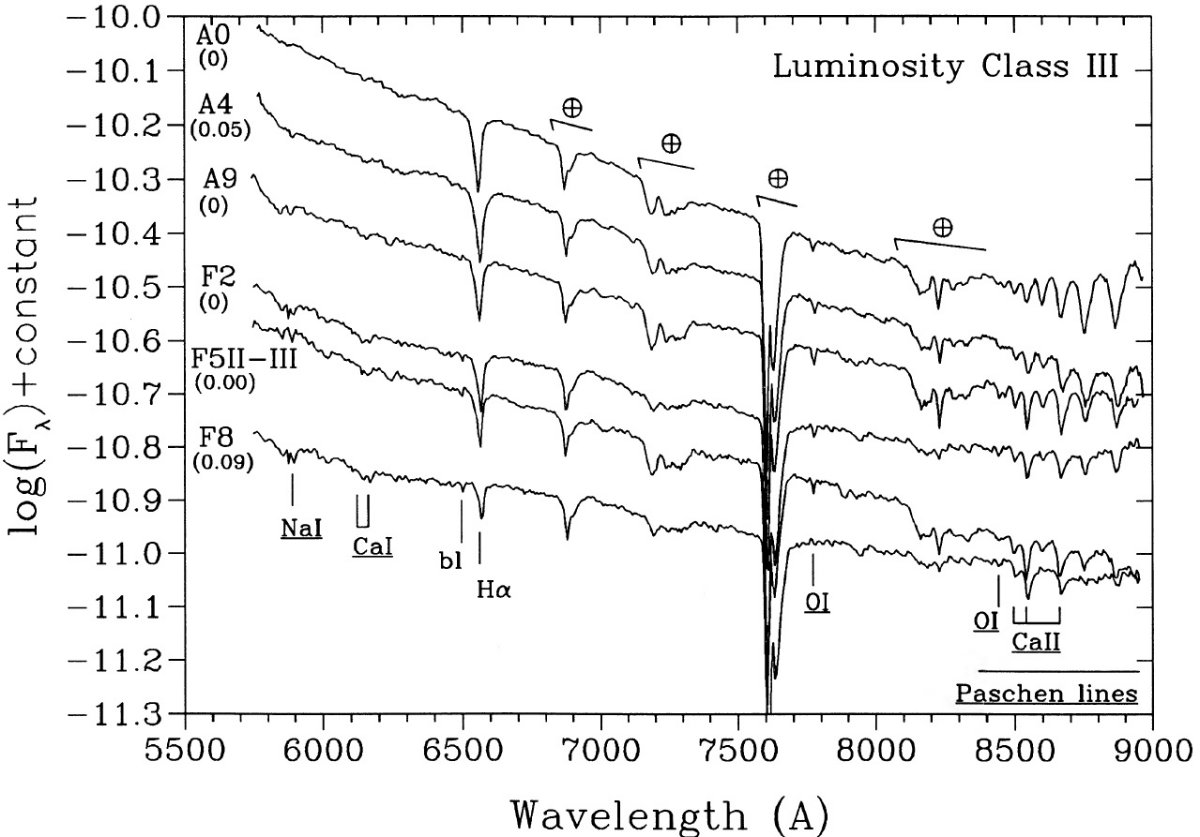

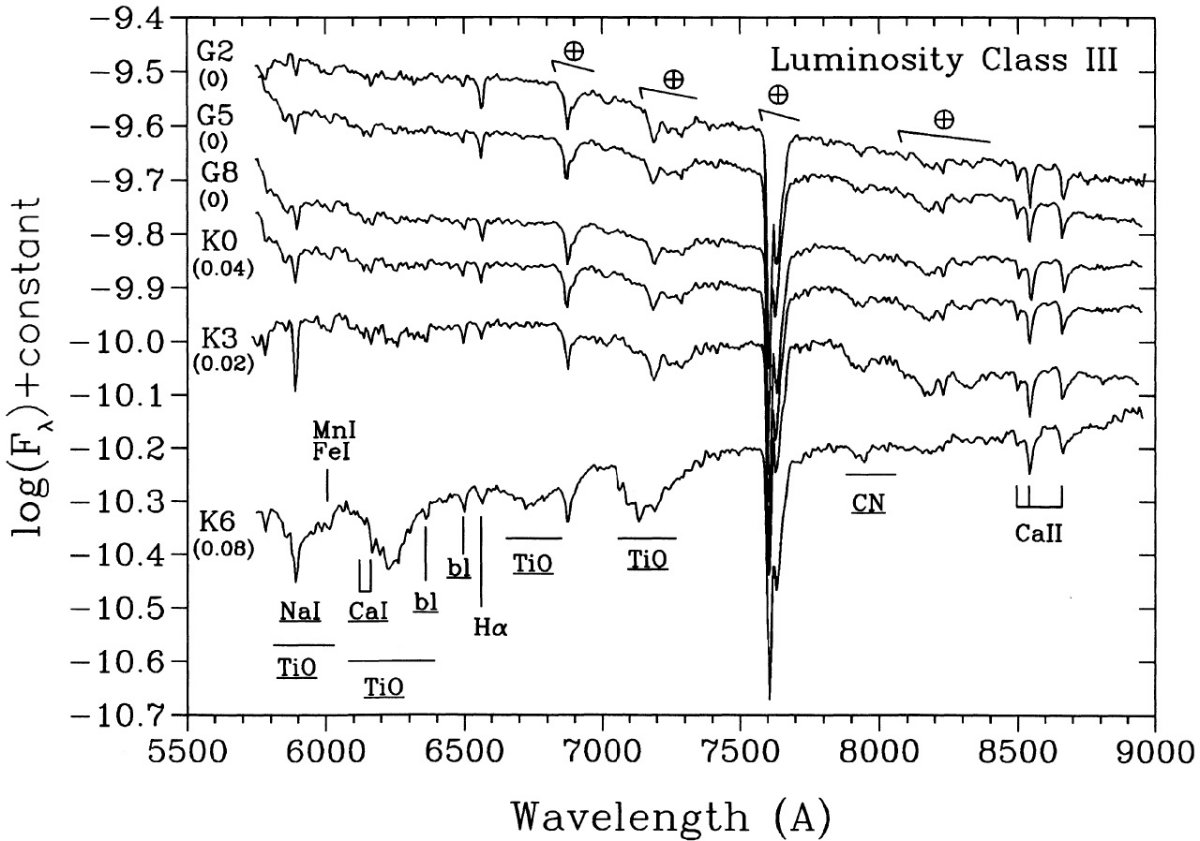

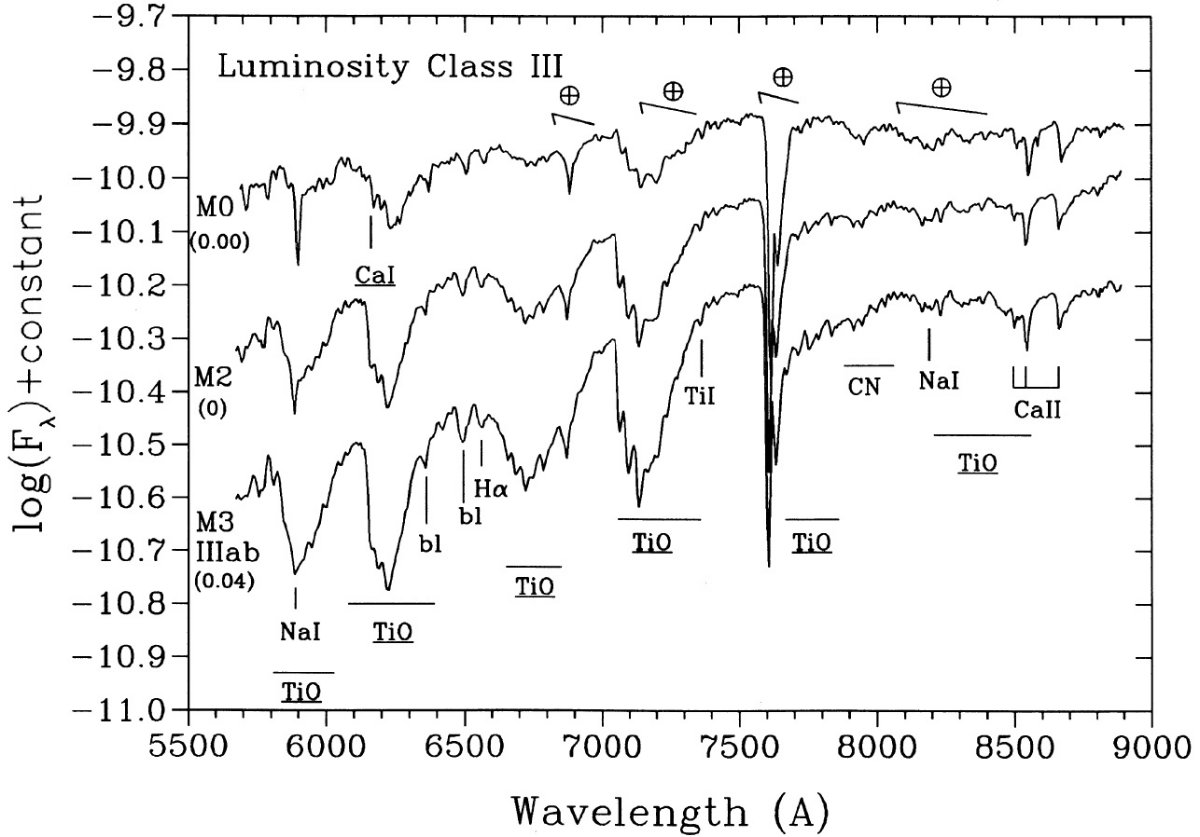

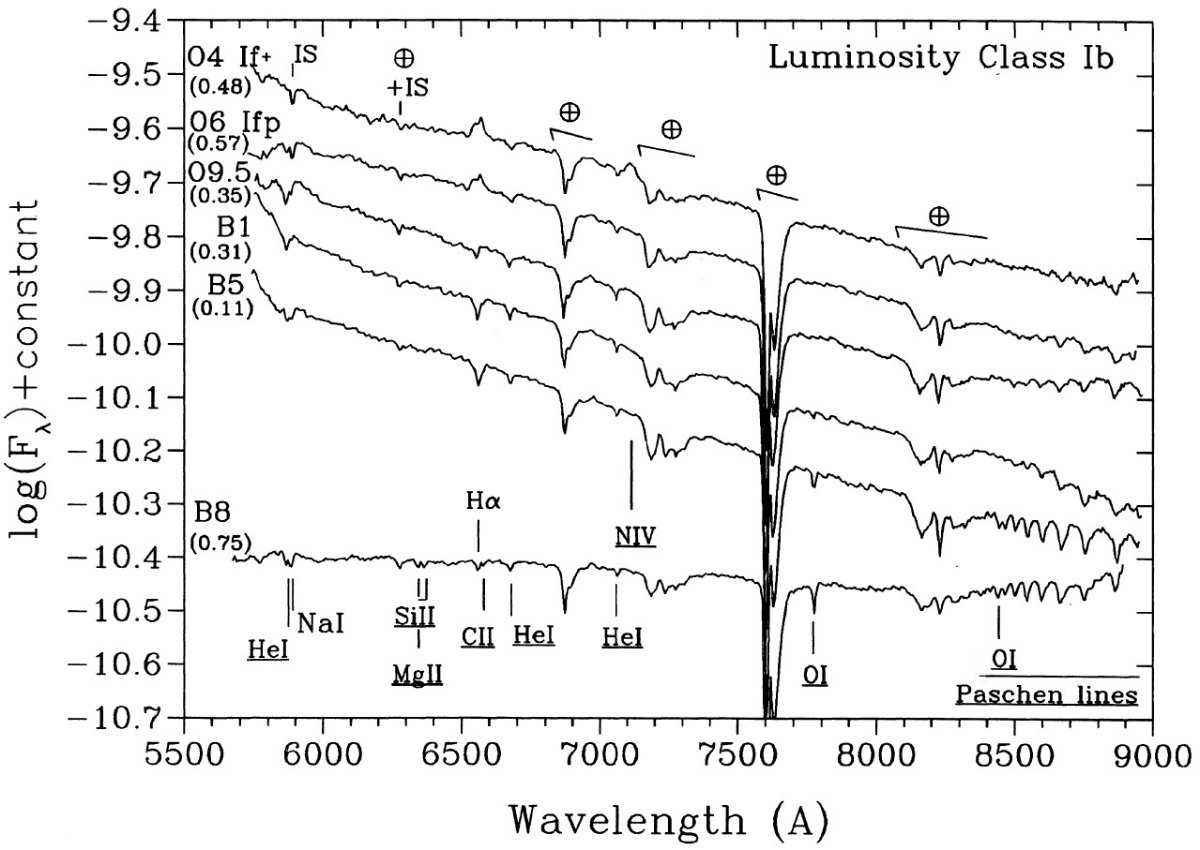

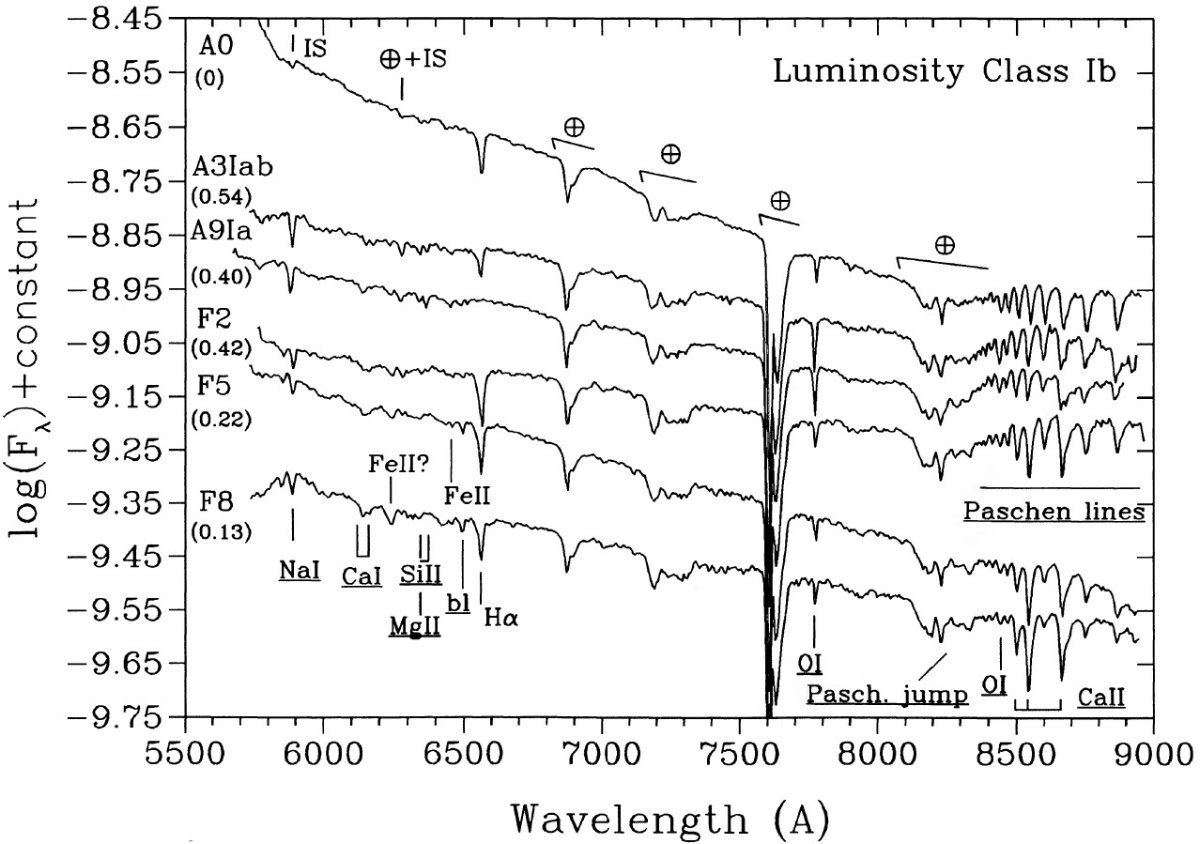

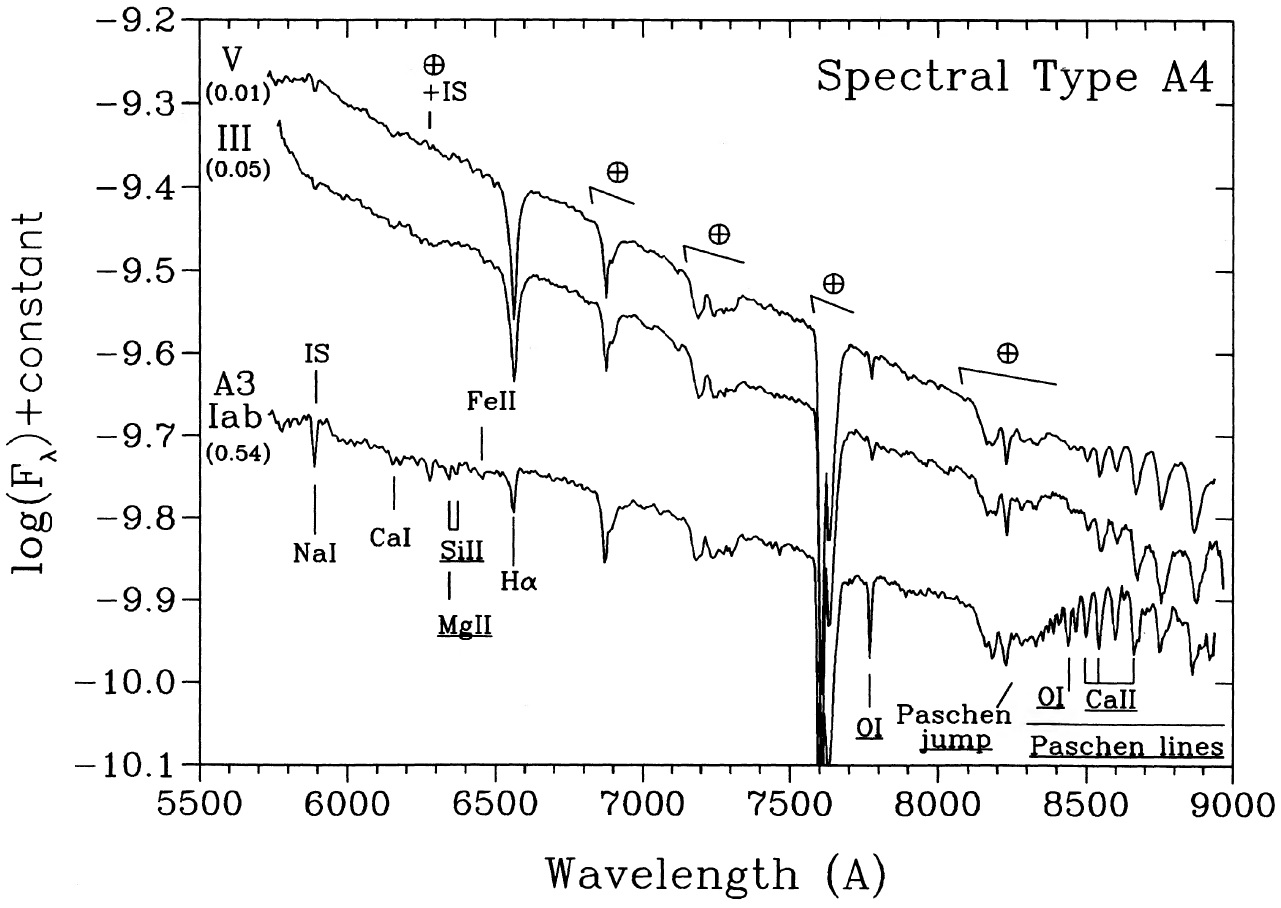

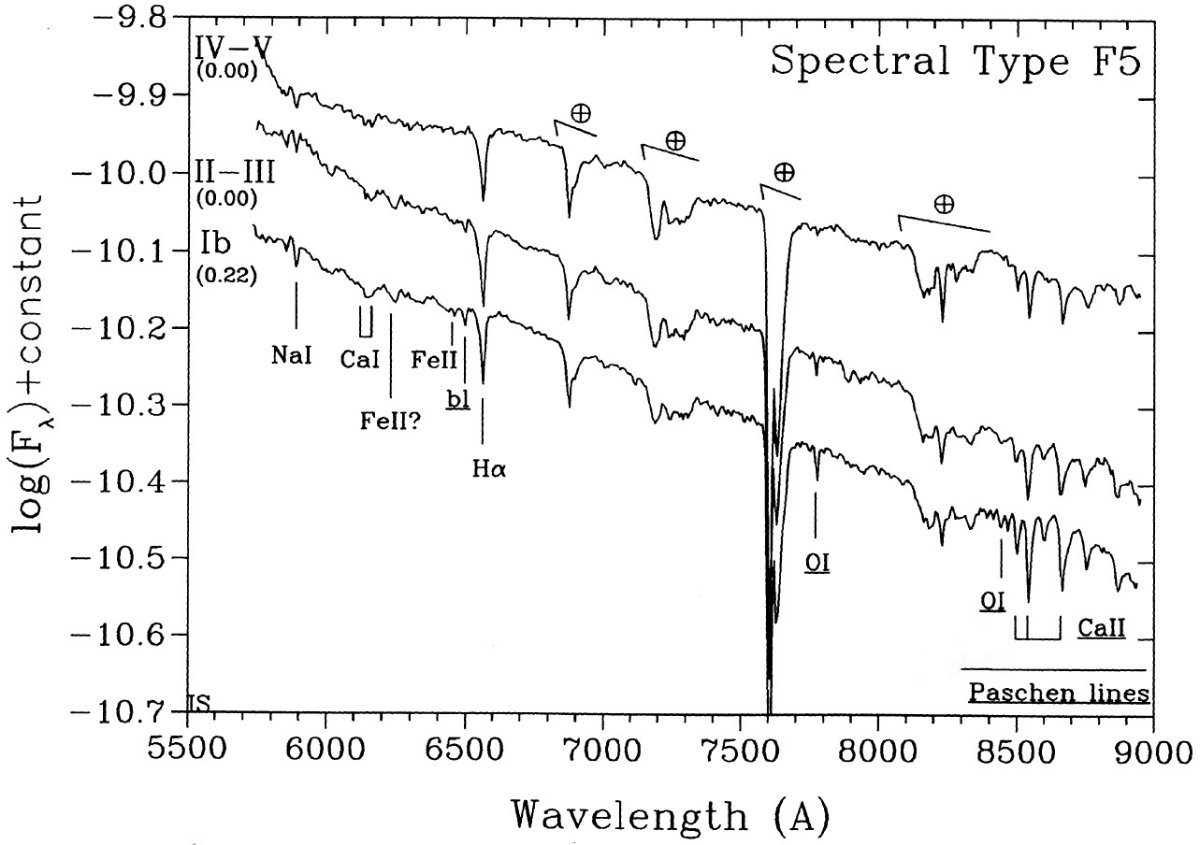

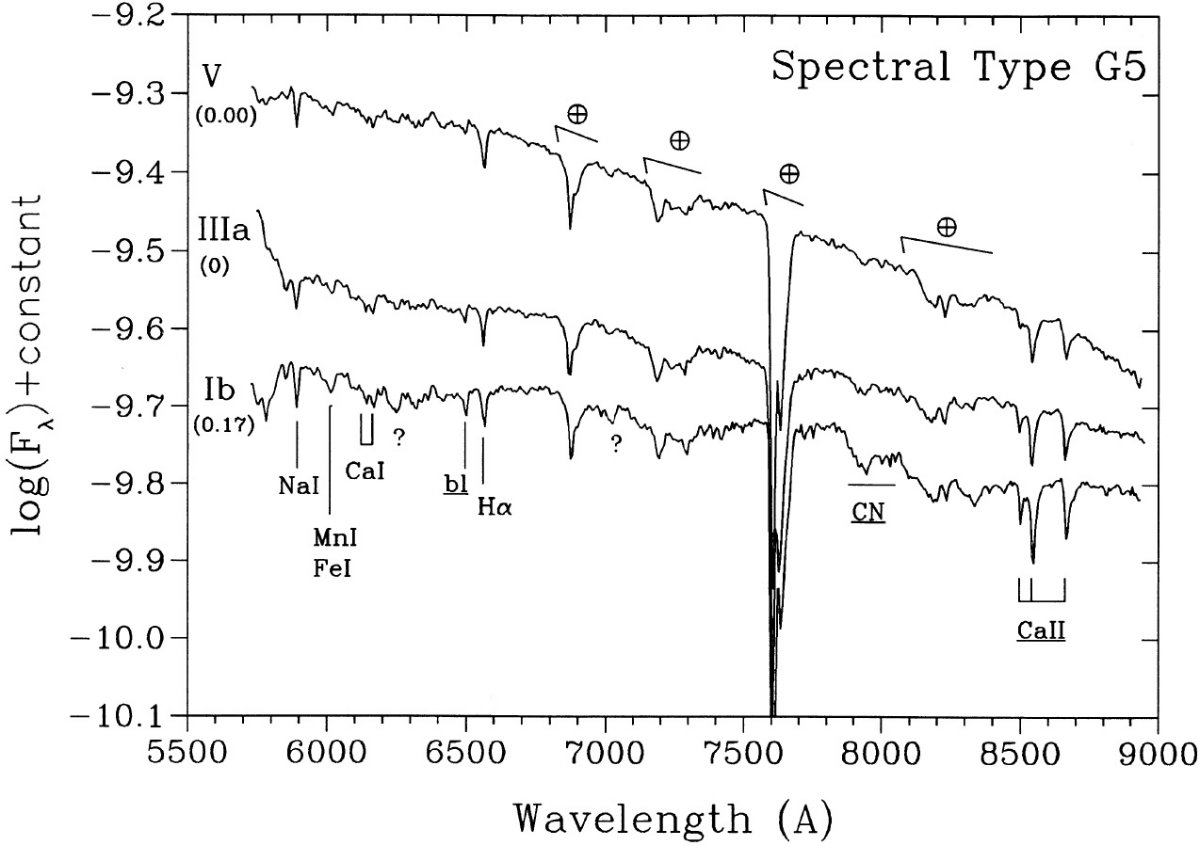

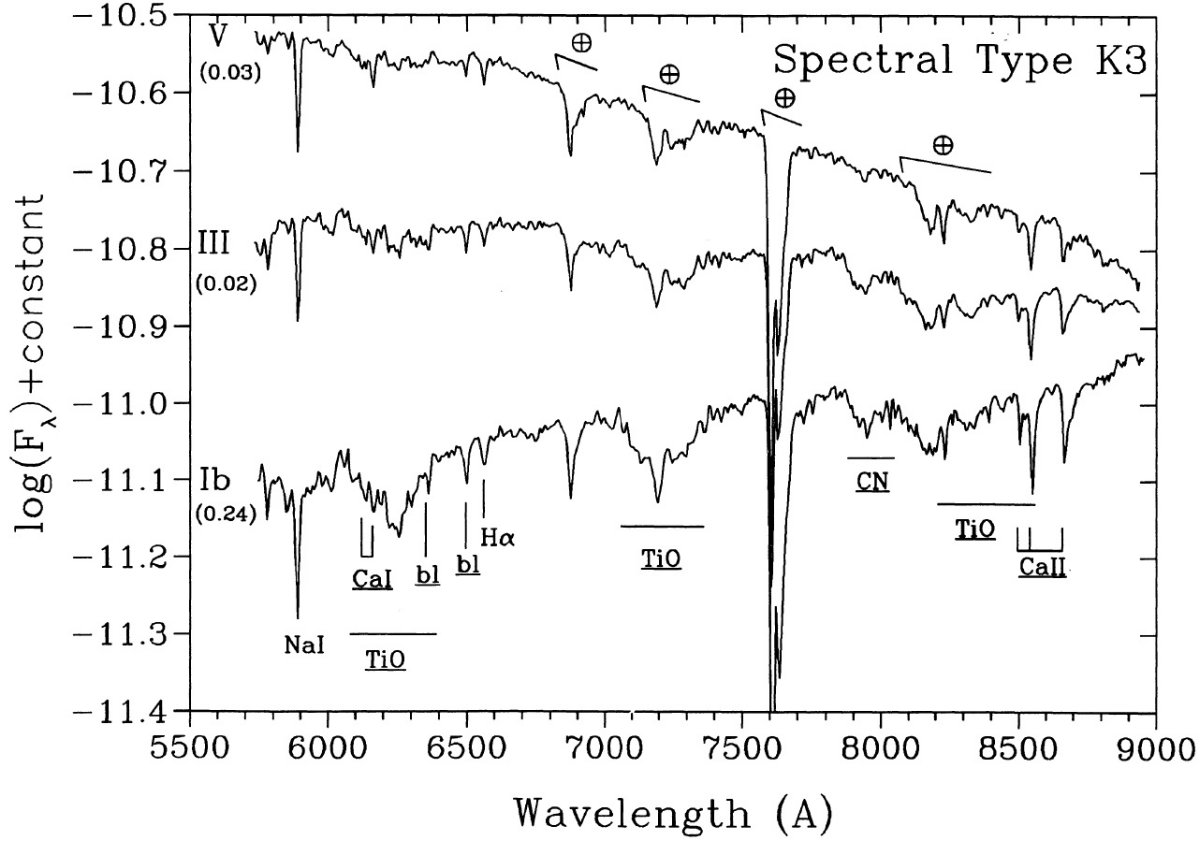

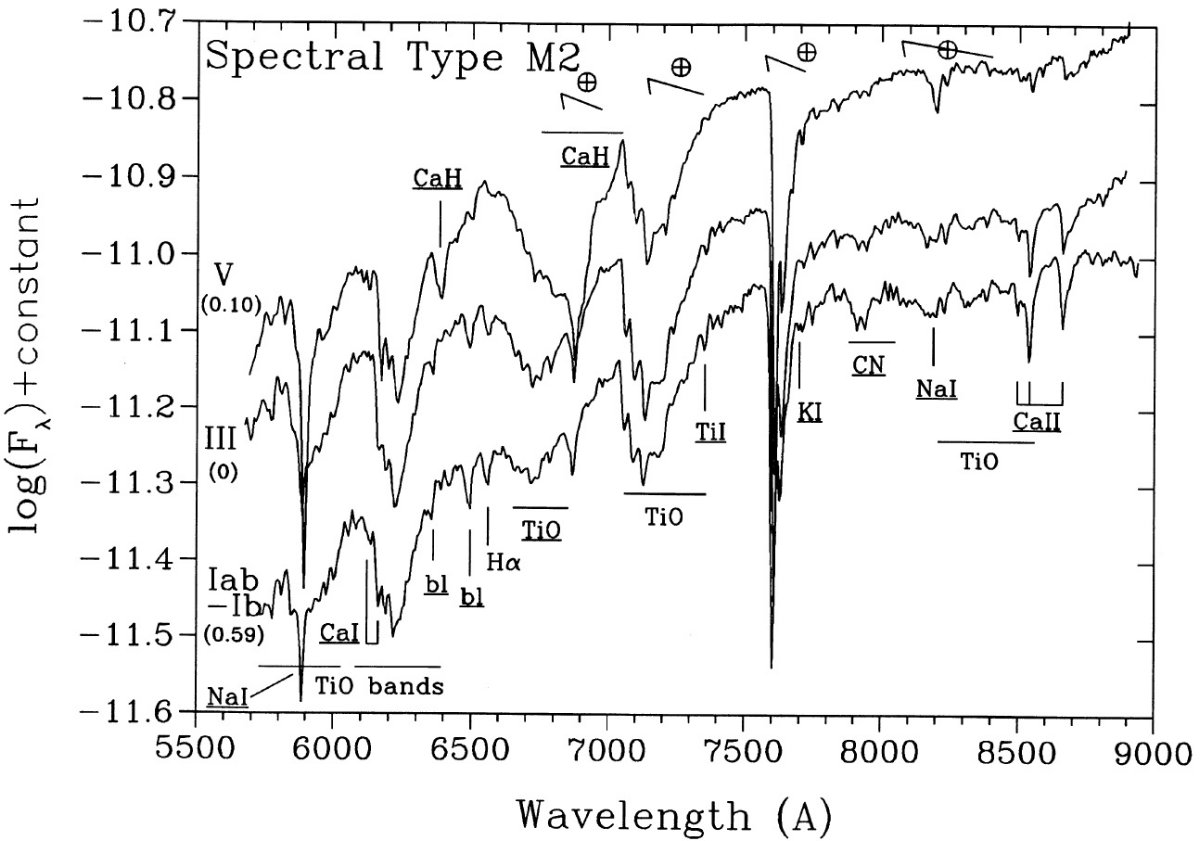

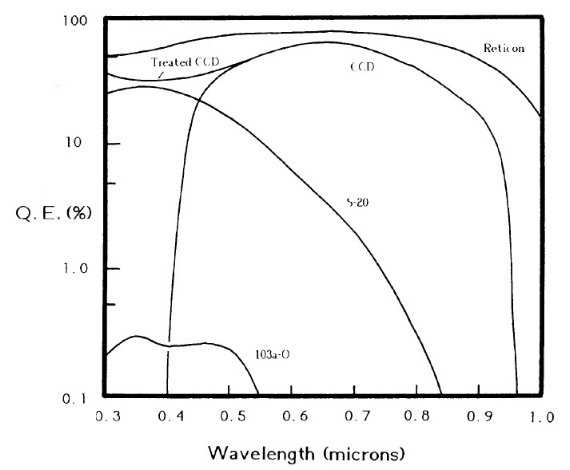

図1に感度曲線を比べた。 5800 - 9000 A が魅力的な波長域であることが 分かる。感度以外にこの波長域には次のような特徴がある。

(i) 晩期型星データが素早くとれる。

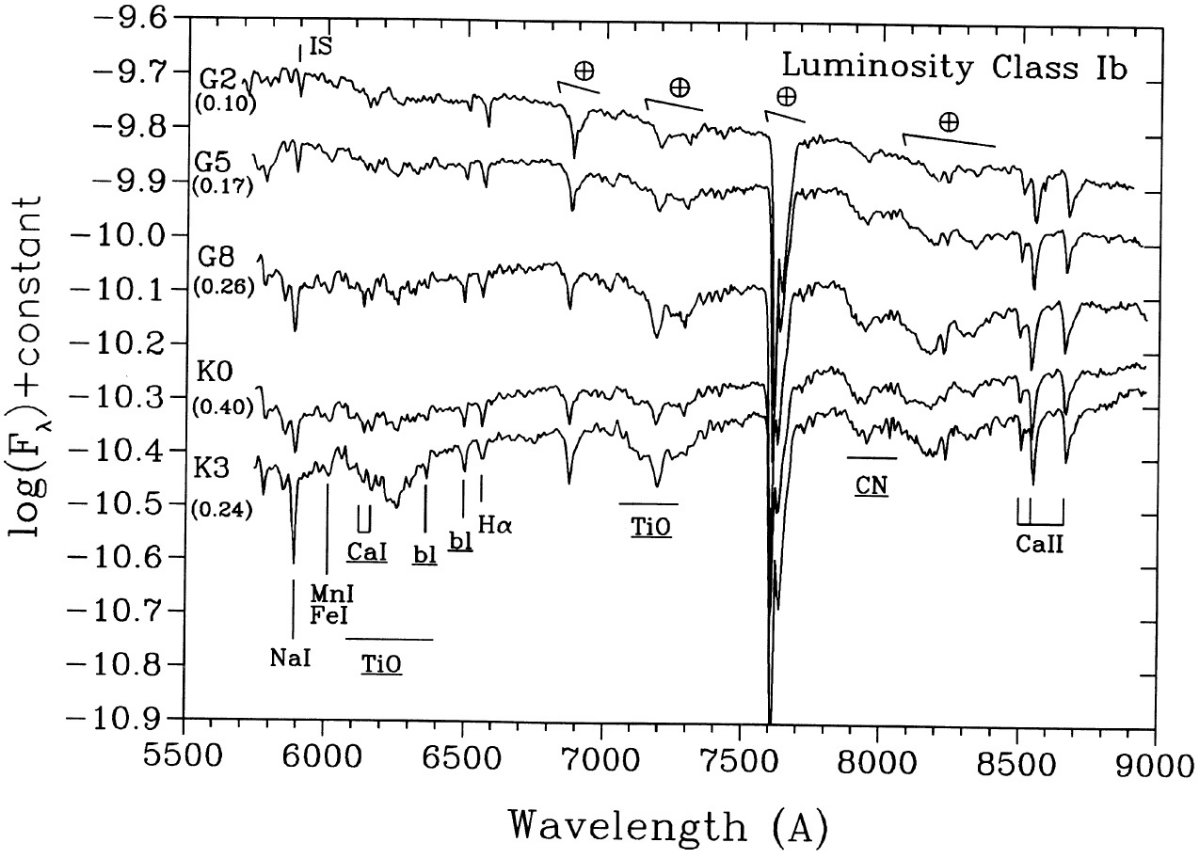

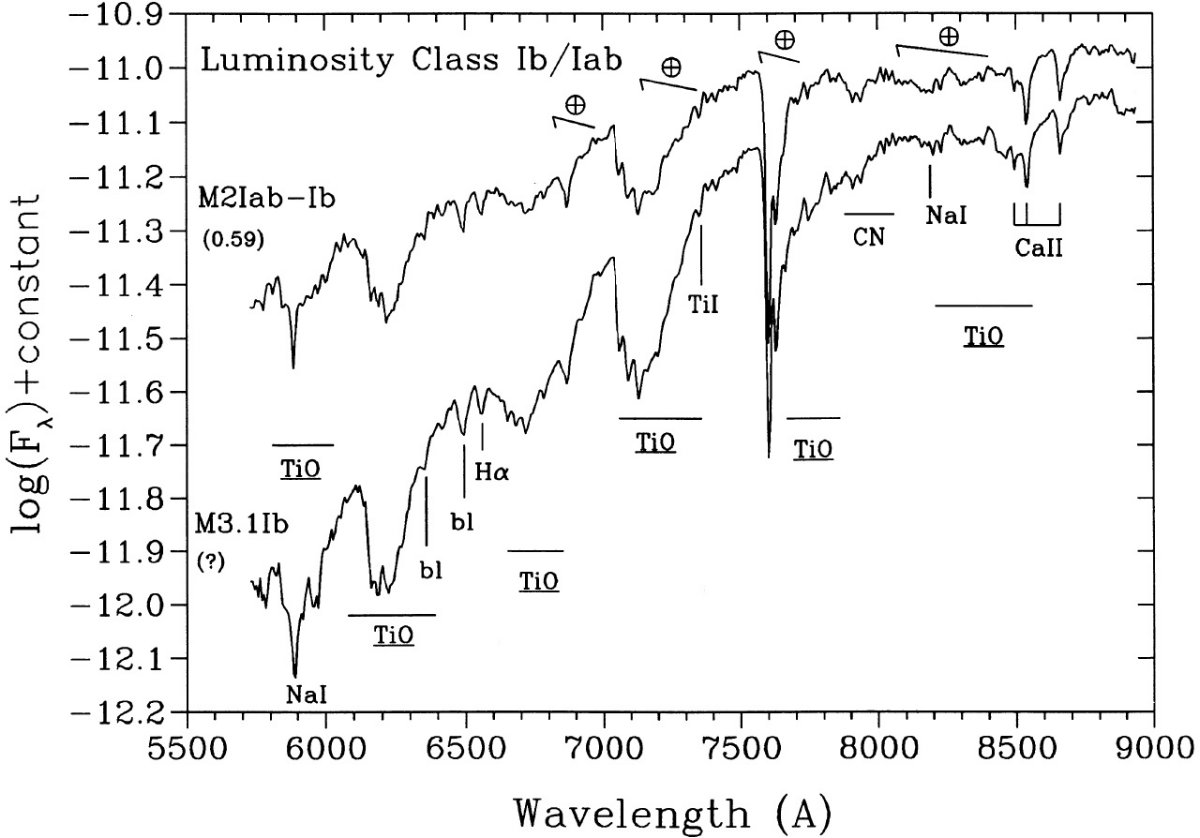

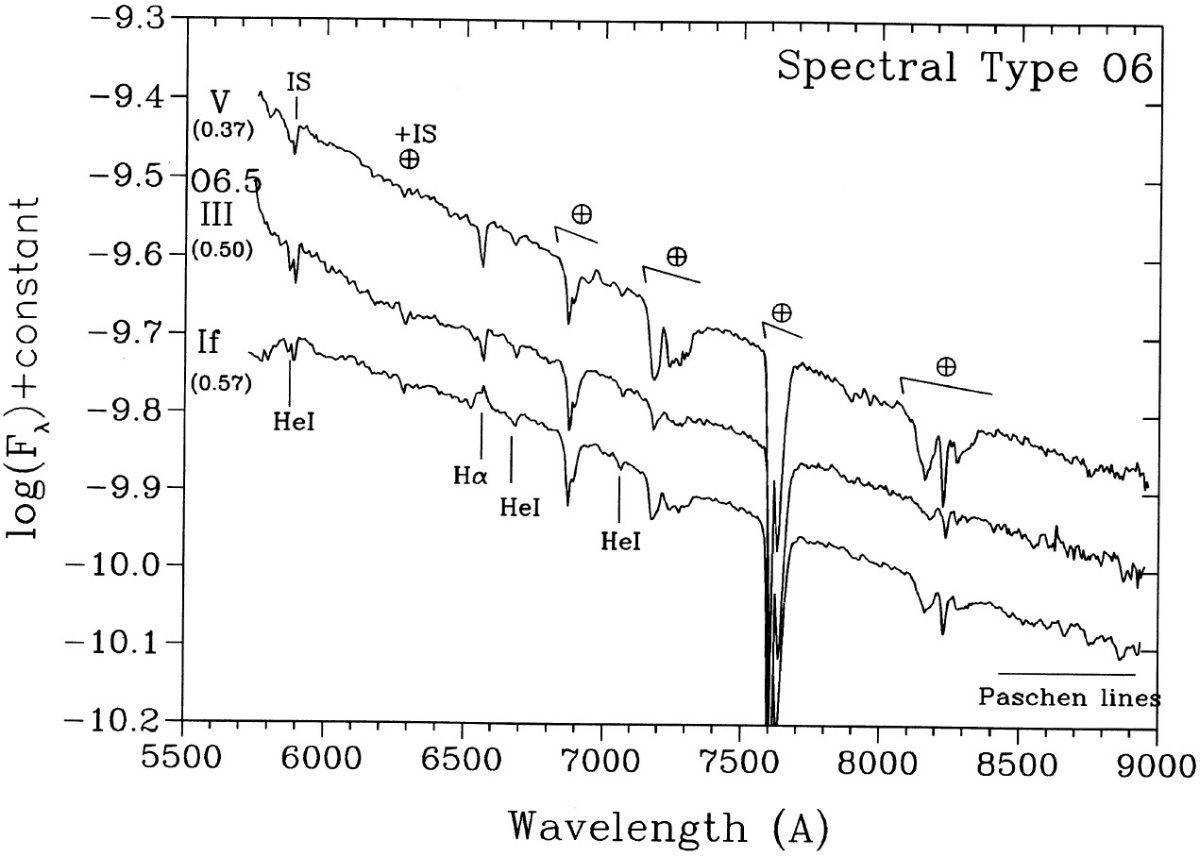

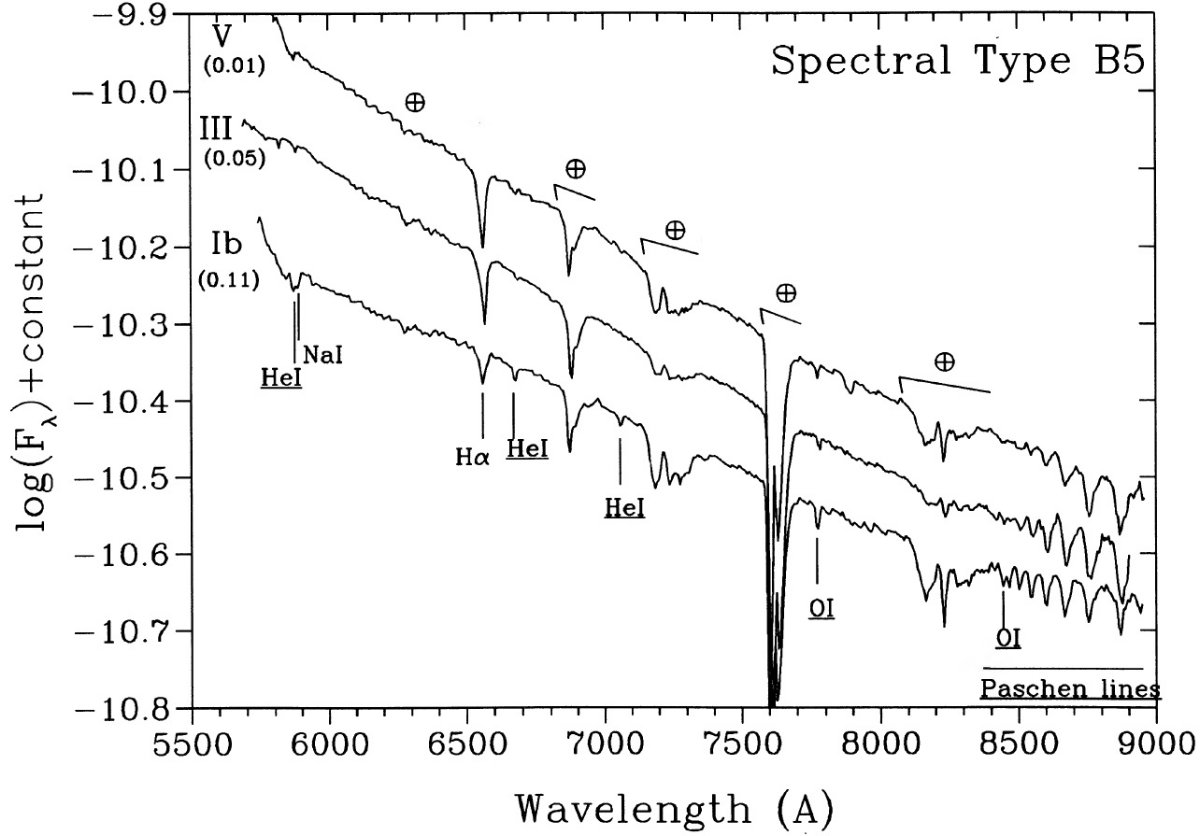

(ii) 赤化の大きな O-, M-型超巨星、OB-星は、 3900 - 4900 A スペクトルを 用いた旧来のMKシステムでは分類が困難である。

(iii) 光度クラスは長波長スペクトルの方が決めやすい。

(iv) 青に感度の高い CCD は小型望遠鏡には高価過ぎる。

(v) パッシェン、Ca II 三重線、分子バンドなどの強い特徴が豊富で 対物プリズムレベルで分類が可能である。

初期の分類法

写真赤外域での早期の分類法は Keenan 1957、Keenan, Hynek 1950 が B- G 型星における OI 7774, 8446 の光度依存性を、Sharples 1956 が M-型星の分類システムを 200 A/mm スペクトルで、Nassau 1956 が 対物プリズムスペクトルを使い M-型星の分類を行った。Parsons 1964 は パッシェンラインと Ca II 3重線 (λλ 8498, 8542, 8662) を A - F 型星の副基準に使用することを示唆した。これ等の星では 写真赤外では光度クラスは青領域より容易に決まることを注意する。 温度の決定に関しては逆である。Bouw 1981 は Parsons の方法を試し、 光度クラス Ia - II が MK 法と同じ精度で決まることを示した。

10970, 80 年代の仕事

過去20年間 0.6 - 1.0 μm でのスペクトル分類の仕事は片手ほど しかなかった。その大部分は晩期型で、初期の多くは Wing 1970 のように測光システムを用いている。Andrillat et al 1979 は Of や Be の ような初期型星を扱った珍しい例である。Gunn, Stryker 1983 は分解能 20 - 40 A のマルチチャンネルスキャナーで 3130 - 10800 A のスペクトルカタ ログを作成した。

レチコンの利用

イメージチューブは写真赤外の分光を実用的なものとした。Barbieri et al 1981 は 6 A 分解能の 7000 - 9200 A レチコンスペクトルを用いて低温度星 の分類を行った。Turnshek et al 1985 は増強レチコンを用い 8000 A まで スペクトルを伸ばして G, K, M, S, C 型星の分類を行った。K, M 型星系列は Schulte-Ladbeck 1988, Kirkpatrick et al 1991 が調べた。MacConnell et al 1992 は 6400 - 8800 A の測光とスペクトル南天の遠方超巨星を研究した。

図1.量子効率の比較。103a-O は青感光材。S-20 は赤に強い光電管。 レチコンは強度増強無し。

南天の MK 標準星

現在までに Danks, Dennefeld 1993 のみが O - M 型の南天 MK 標準星 126 個を 0.58 - 1.0 μm スペクトルアトラスを撮っている。彼らの観測は分解能 4 A レチコンで我々の観測より 4 倍優れている。我々とは数個の星が共通で 我々の低分散スペクトルでも温度と光度クラスは分類可能であることが確認さ れた。