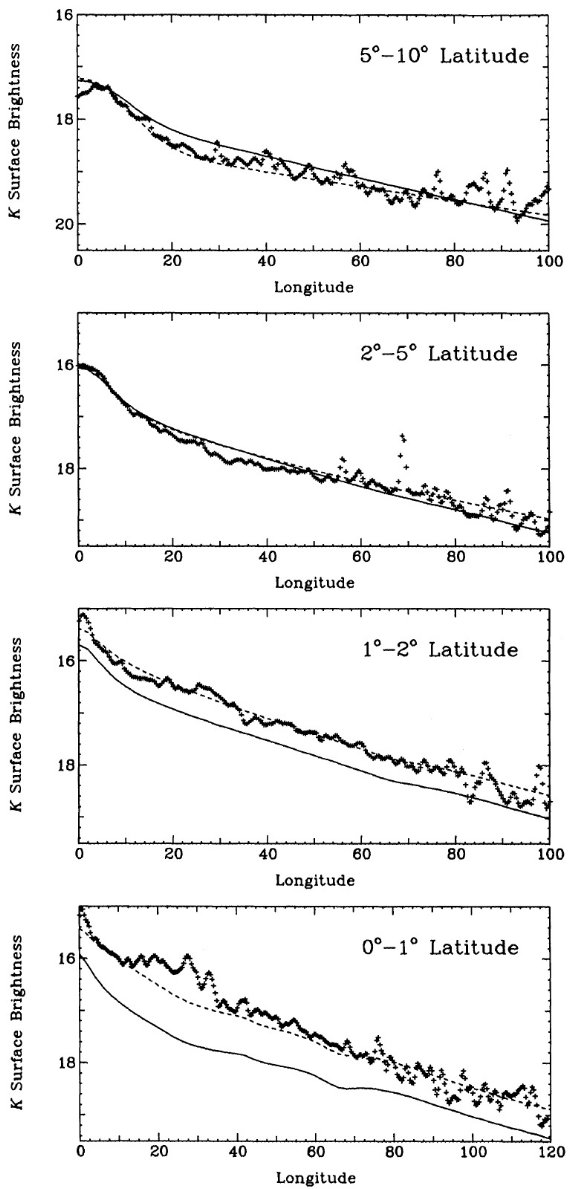

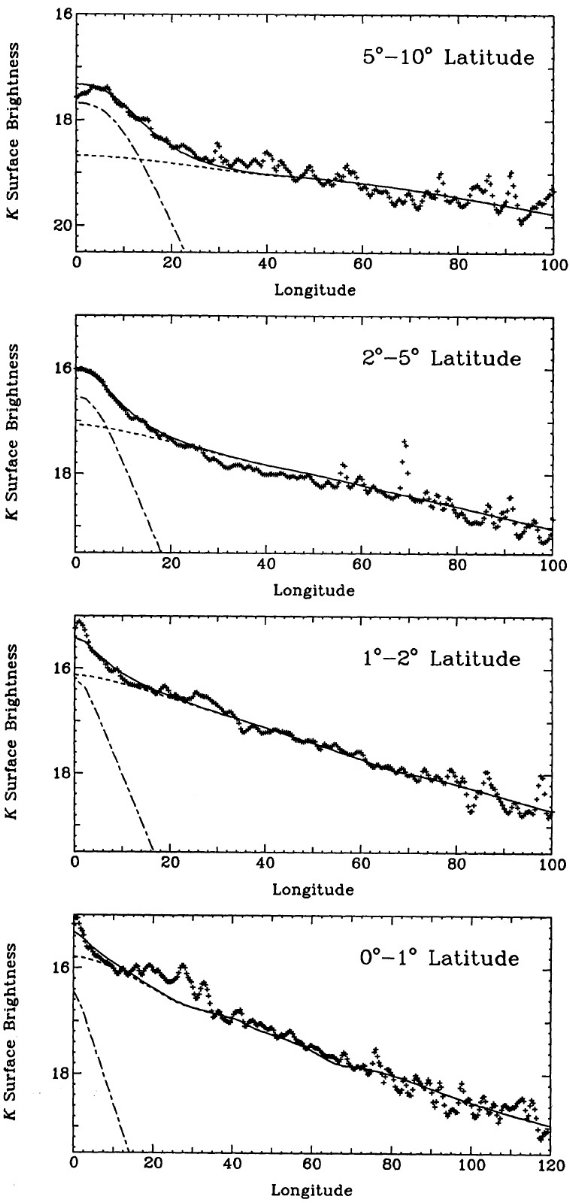

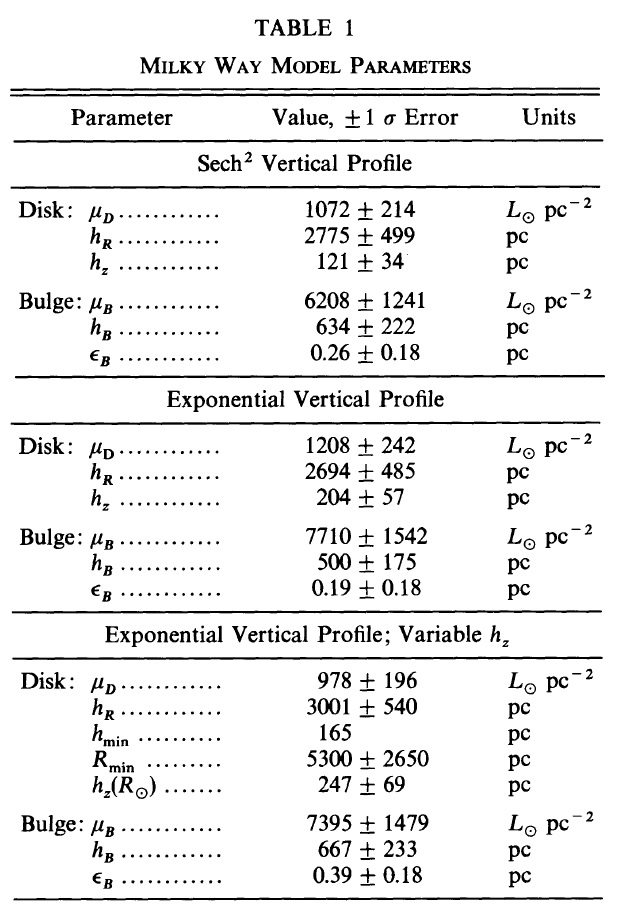

銀河系=円盤+バルジでモデル化を試みる。円盤は、

ν(r, z) = μDexp(-r/hr)g(z/hz)/hz (1)

ここに、(r, z) は円筒座標、ν は体積放射率、μD は円盤 中心で垂直に積分した表面輝度、hr はスケール長=一定値、 、hr はスケール高= r の関数。∫g(x)dx = 1 と規格化した。

g(x) として二種類考えた。

g(x) = (1/4)sech2(x/2) (2)

g(x) = (1/2) exp(-|x|) (3)

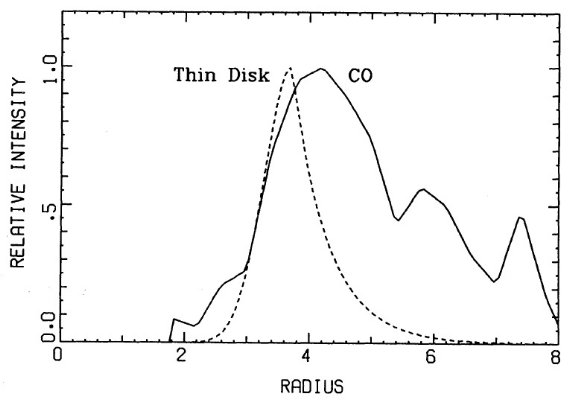

式(2)は自己重力等温膜面の密度分布で、van der Kruit, Searle 1981 により、 横向き銀河の垂直プロファイルを良く表すモデルとして提案された。ファクター2は 遠方で式が exp(-|x|) に収れんするために含ませた。しかし、Pritchet 1983 は 単純な指数関数型の方が銀河系の星計数データに良く合うことを見出した。また、 Wainscoat, Freeman, Hyland 1989 は横向き銀河 IC2531 の赤外測光による面に 垂直方向の輝度輪郭は sech2 型より尖がっていることを発見した。 Van der Kruit 1988 は sech 型が最も良く合うとした。ここでは、指数関数と sech2 型の二つを試す。

楕円体成分は無視

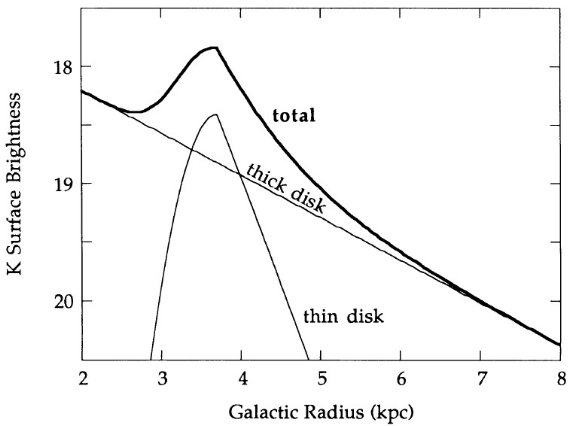

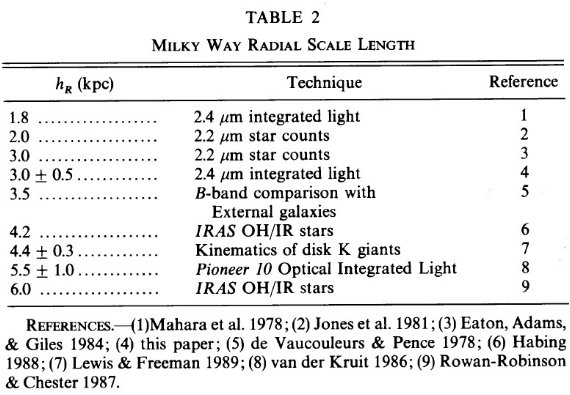

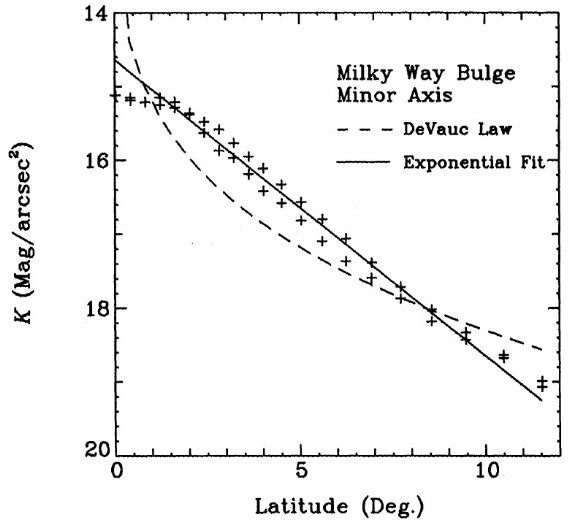

de Vaucouleurs, Pence 1978 は銀河系楕円体を r1/4 則で表した。 しかし、図1からも分かるように、この関数をバルジ領域に外挿すると短軸沿いの フィットが悪い。半径 10° 以内ではスケール長 2.7° = 378 pc の 指数関数型の方が良く合う。実際、内側バルジと外側楕円体が一つの成分である 必要はない。横向き銀河 NGC 4565 では Kormendy 1980 による短軸プロファイル はバルジと楕円体を単一の関数でフィットすることは不可能であった。Frankston, Schild 1976 は NGC 4565 の内側バルジは指数関数型で、 50″ より外側ではべき乗型になることを示した。ここでは内側バルジを扱うので楕円体 成分は考えない。

箱型バルジ

バルジの形は低光度バルジに多く見慣れる特徴として箱型である。そこで、バルジの 放射密度として、

図1.バルジ短軸沿いの輪郭を指数関数フィットとドボークルー・ペンスのモデル で合わせた。後者は V - K = 3.2 を仮定。

ν(s) = (μ0/πhB)Ko(s/hB) (4)

ここに ν = 放射密度、μ0 = 中心での投影表面輝度、hB = 主軸スケール長、εB = バルジ楕円率、Ko = 修正ベッセル関数 である。動軸座標 s は s4 = R4 + [Z/(1-εB) ]4 で与えられる。この式は箱型の投影を生み出す。強調しておきたいのは このバルジモデルは 1° - 10° 範囲のバルジに合わせる目的で使われ、外側の 楕円体も、 Becklin, Neugebauer 1968 が見出した中心部の尖がりも無視している。