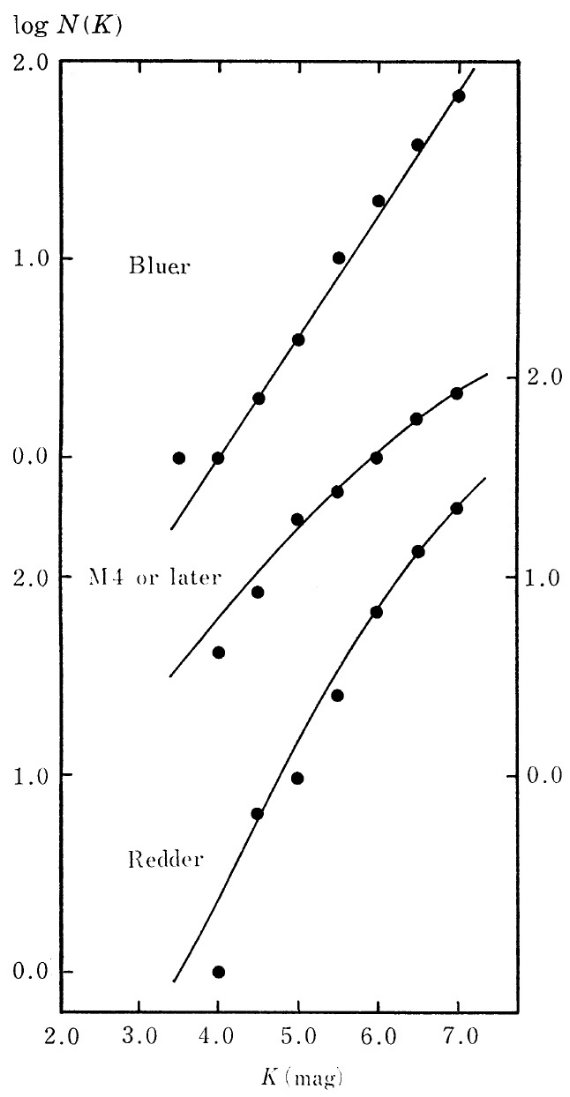

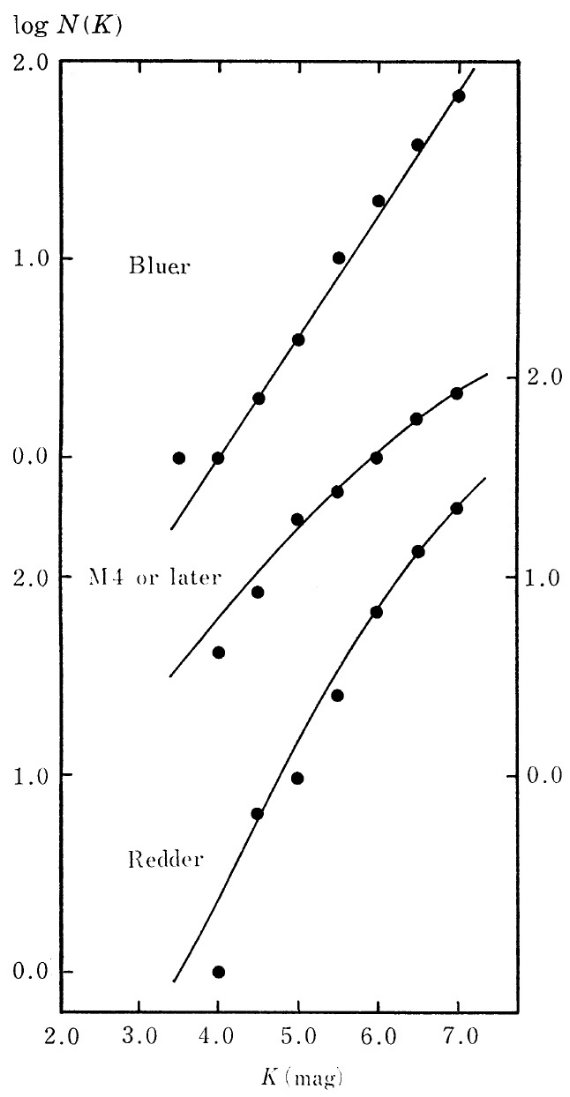

図1.N(K) = 1 平方度当たりの累積星数。黒丸=観測。実線=モデル。

(ii)スペクトル型不明。H-K <: 0.68 で青い。93 天体。

(iii)スペクトル型不明。H-K >: 0.68 で赤い。261 天体。

H で検出出来なかった星は H = 8.0 - 8.5 の間と仮定する。

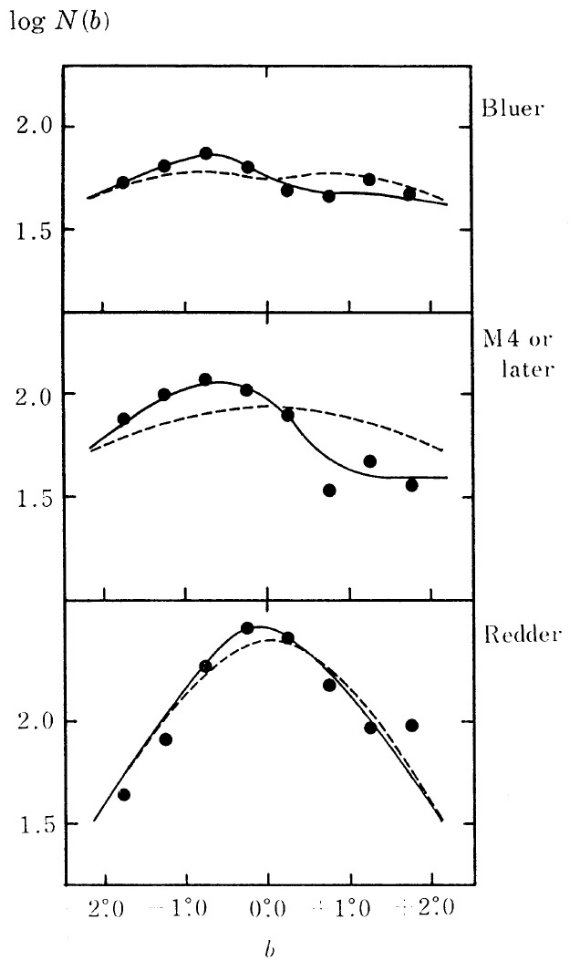

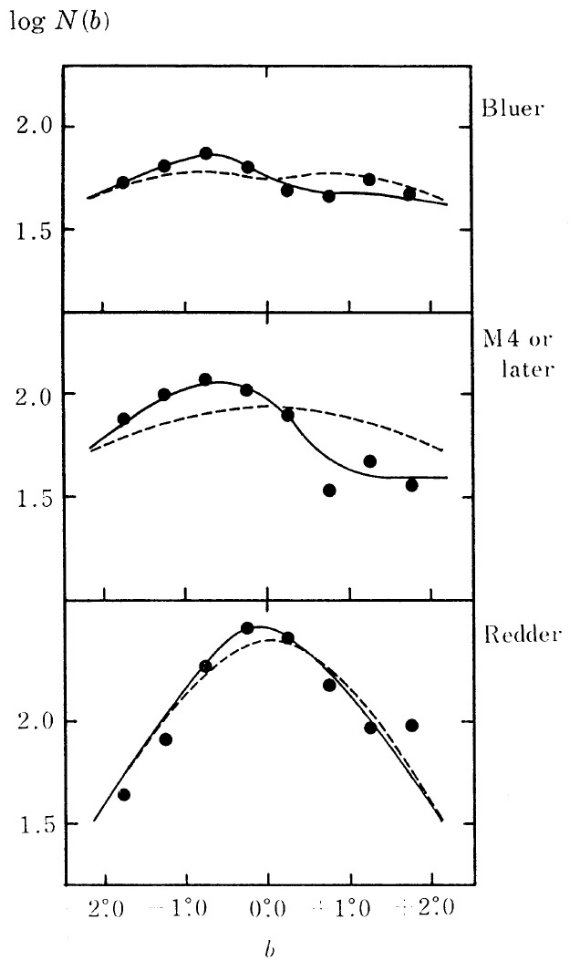

図2. K < 7 mag 星の銀緯分布。実線=吸収物質に傾きがあるモデル。 破線=傾き無しのモデル。

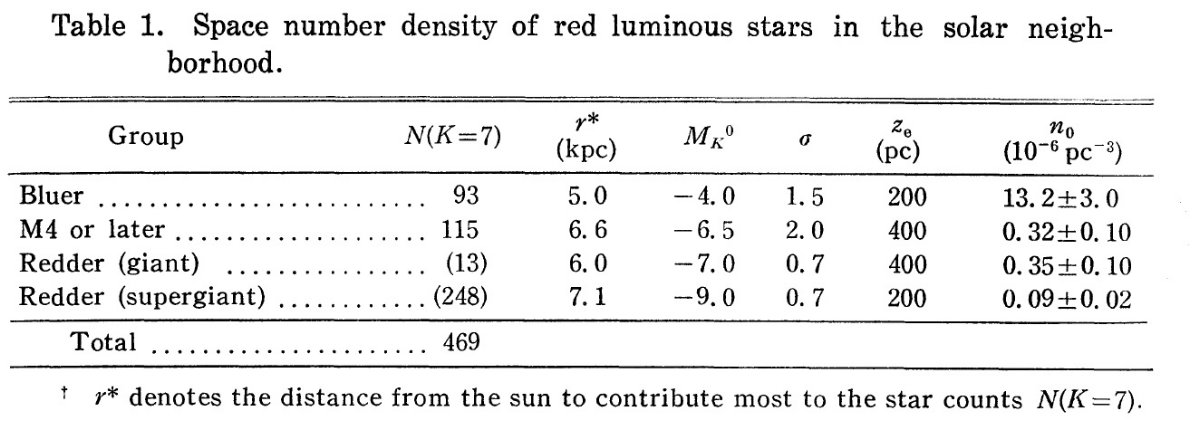

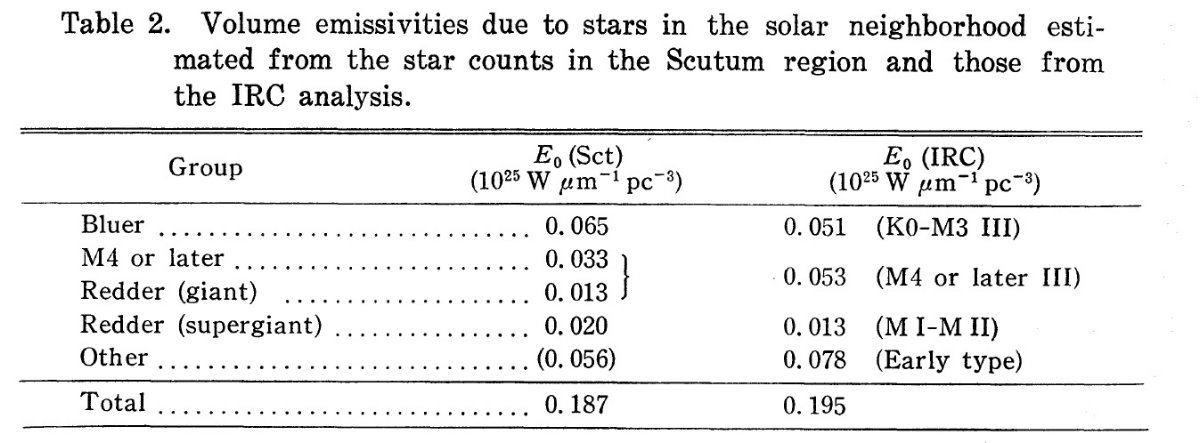

| 盾座(Scutum) 領域における近赤外放射に対する恒星の寄与を調べた。 検出された星は、対物プリズムスペクトルと H-K カラーを用いて、 3つにグループ分けされた。恒星の空間分布モデルを用いて、観測された 見かけ K 等級累積分布と銀河面見かけ分布を合成フィットした。 | 3グループは、 K0 - M3 巨星、M4 とより晩期の巨星、赤色超巨星とそれに 混入した晩期型巨星、である。これらの星から期待される K バンド表面輝度 分布は気球望遠鏡からの観測結果と良く合う。太陽近傍での体積放射率の 導出値は IRC 解析結果と良く合う。3つのグループの星からの寄与は全体の 70 %に達する。 |

|

近赤外表面輝度は何から放射されるのか? 早川らの気球観測から銀河系 2.4 μm 表面輝度分布の全体像は分かって きた。しかし、その放射が何から放出されるかは不明である。最近, 奥田 1981, 川良ら 1982 により銀河面の様々な方向での点源観測が実施され るようになった。 |

星計数による探求 K 測光の限界等級は 7 等で、数 kpc まで見通せる。これは K バンドで 星間減光が可視の 1/10 程度に低く、また検出される星の大部分が明るい 赤色巨星だからである。このため、K バンド星計数から導かれる空間分布は 銀河円盤の大構造を反映するだろう。 |

上松 1m 赤外望遠鏡により盾座 (l = [26, 27], b = [-2, 2]) での H, K

測光を行った。 この方向では 2.4 μm 輝度の超過が注意されている。

検出された星は木曽シュミット対物プリズムスペクトルにより次の3つ

に分類された。

図1.N(K) = 1 平方度当たりの累積星数。黒丸=観測。実線=モデル。 |

(i) M4とより晩期型星。スペクトルで判定。平均 (H-K) = 0.68.

b = [-1, 1] で 115 天体。

(ii)スペクトル型不明。H-K <: 0.68 で青い。93 天体。 (iii)スペクトル型不明。H-K >: 0.68 で赤い。261 天体。 H で検出出来なかった星は H = 8.0 - 8.5 の間と仮定する。  図2. K < 7 mag 星の銀緯分布。実線=吸収物質に傾きがあるモデル。 破線=傾き無しのモデル。 |

|

星の分布 舞原ら 1978 の銀河系モデルを採用し、いかの3成分を考慮する。 (i) 円盤 回転楕円体を仮定する。スケール半径= 2.3 kpc. (ii) リング 半径 5 kpc. 赤く暗い星の集合を説明するのに必要となった。 (iii) バルジ ここでは重要でない。 |

星間物質の分布 これも舞原ら 1978 のモデルを採用。 (i) 円盤 z 方向には指数関数型。銀河面に平行に並ぶ。(?) (ii) リング 観測から、CO が半径 5 kpc に分布しているのに合わせた。 光度関数 星の3成分夫々で光度関数はガウシャンを仮定した。 |

|

グループ星の絶対等級 第1近似として次のように考えた。 (i) M4とより晩期型星。赤色巨星。 (ii)スペクトル型不明、H-K <: 0.68 で青い星= K 型か早期 M 型星。 (iii)スペクトル型不明、H-K >: 0.68 で赤い星=赤色超巨星。 この仮定は (i), (ii) に関しては妥当に思える。(i) の累積等級分布の 全体に穏やかな勾配は、絶対等級の散らばりが大きいことに起因するのであろう。 (iii) の勾配は急で、かつ銀河面に集中している。これは星が赤色超巨星 であることを示唆する。 |

巨星数密度/超巨星数密度 絶対等級、分布の分散値、その他のパラメタ―を調整して最適解を得た。 その結果を図1,2の実線で示す。モデルで採用した 巨星数密度/超巨星 数密度 = 4である。ところが、観測された K =7等より明るい星の数の比は たった 0.05 である。 5 kpc リングで超巨星増加 しかし、5 kpc リングでは 超巨星の相対比を 2 .5 倍に上げる必要があった。 これは、盾座領域で累積密度の勾配を急にする必要があったからである。 |

|

体積放射率、太陽近傍、炭素星 |

ピークの原因 l = 355 の 2.4 μm ピークに関し, 浜島ら 1981 は星間減光のホールが 原因であるとした。いっぽう、今回の盾座ピークはそうではない。 超巨星の集合が示唆された。 |