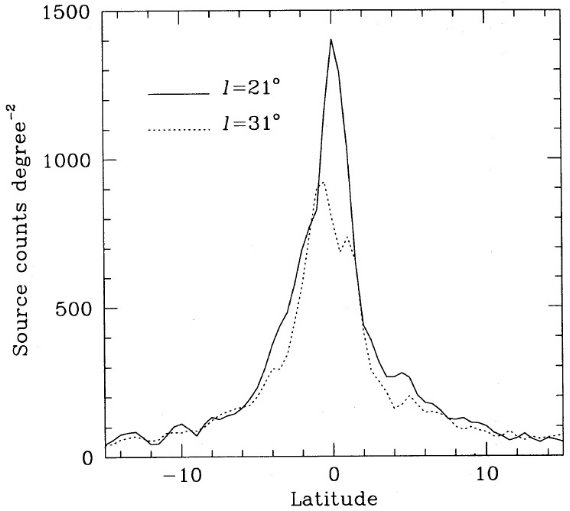

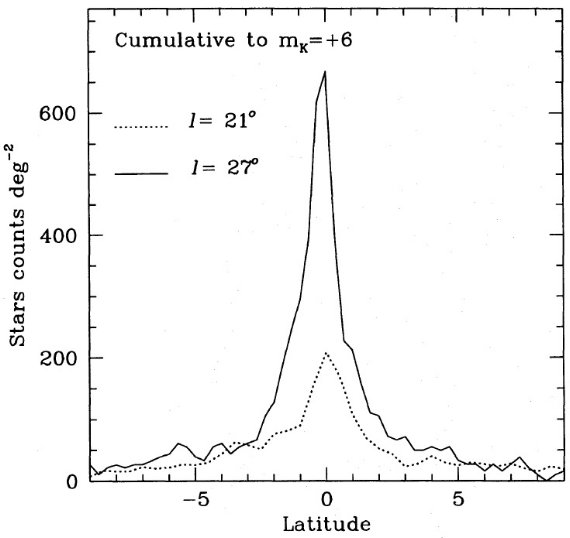

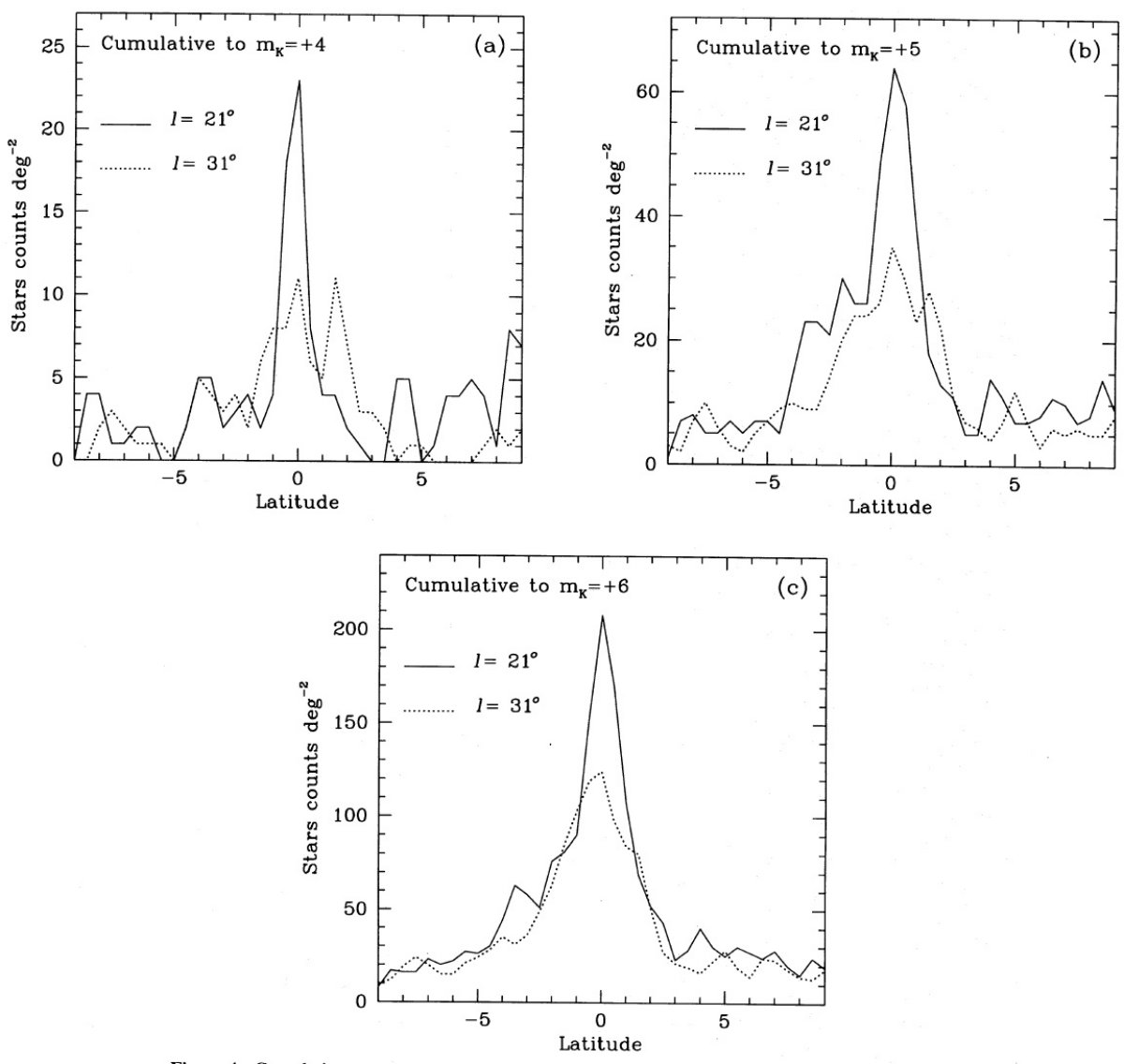

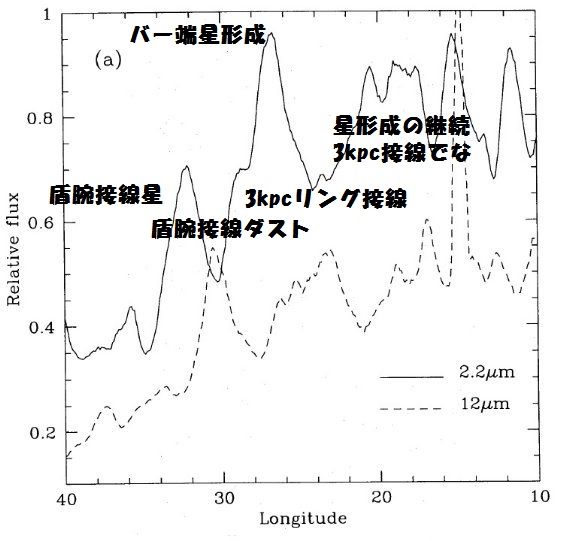

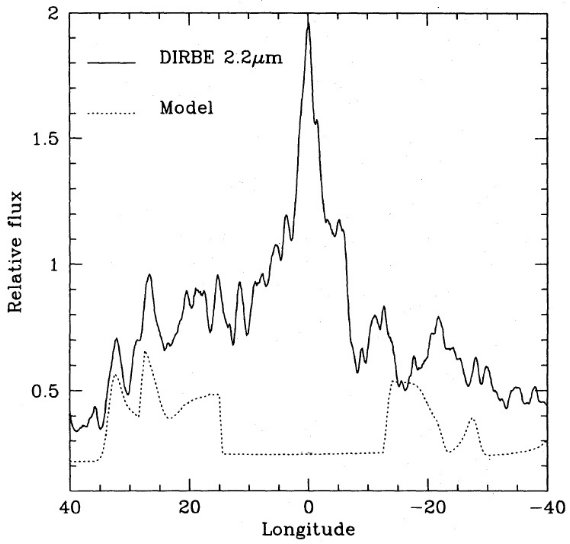

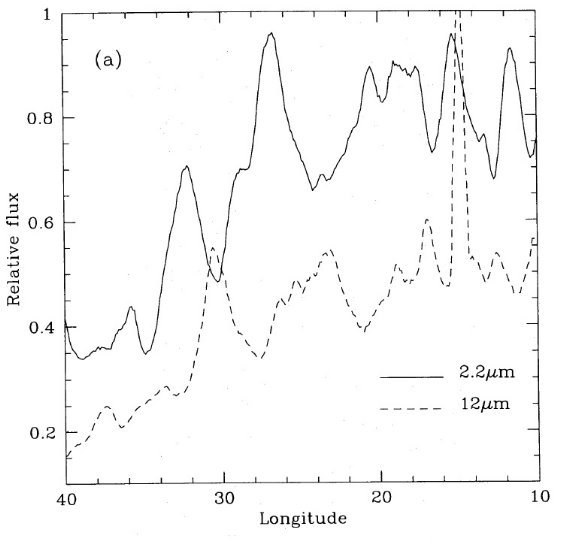

図1a.DIREB 2.2-, 12-μm b = [-1, 1] 平均フラックス分布。l =[10,40]

赤外マップのピークの意味は?

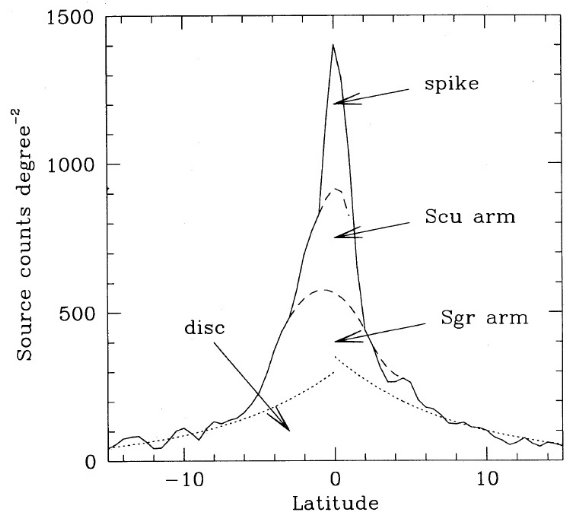

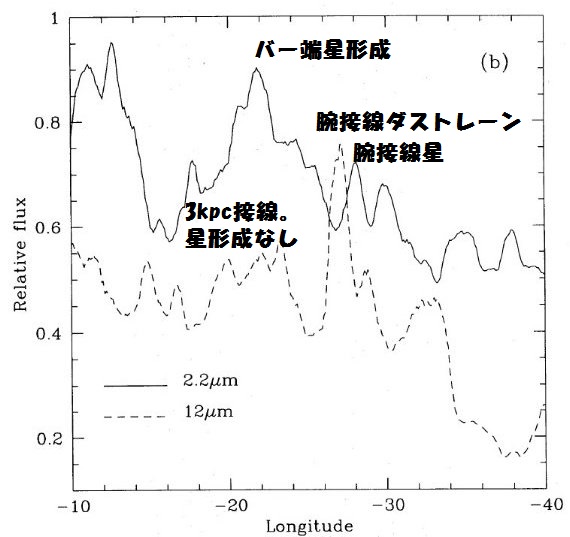

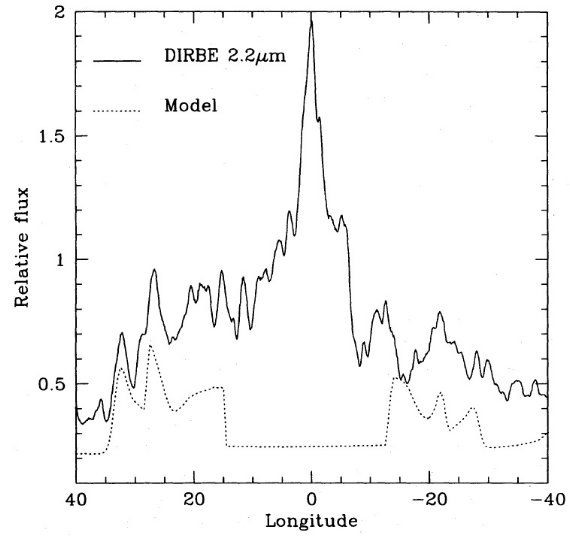

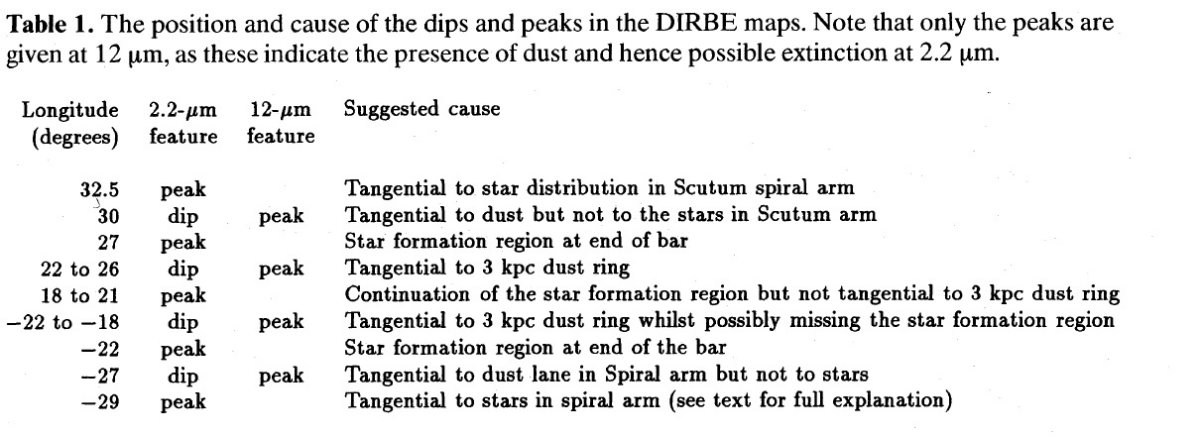

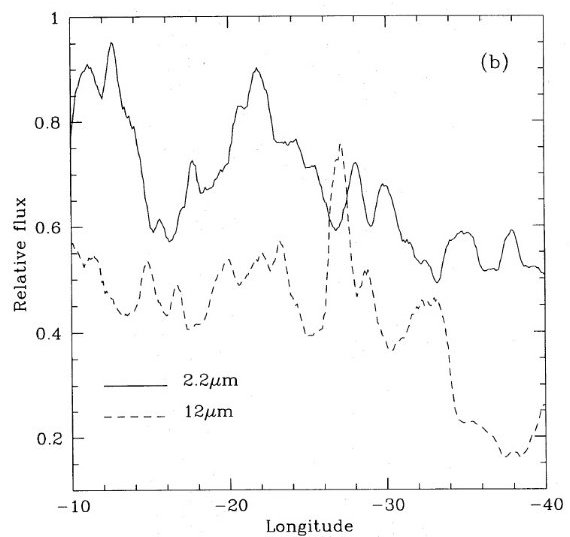

図1を見ると、 l = 33, 27, 21, -22 に赤外マップの角が見える。その原因としては、

(1)渦状腕の様な構造が銀河面奥深く埋もれている。

(2)低減光の窓

Kent et al 1991 モデル

Kent, Dame, Fazio 1991 はスペースラボ2からの観測に基づいて、ピークの研究を行った。彼らの モデルは指数型円盤に半径 3.7 kpc 広がり(巾?) 0.7 kpc のリングが 乗っている。ピークはリング前面の低減光窓として解釈された。ただし、 このモデルは |l| > 10 でのみ適用可能で、負銀経でピークが対象に 分布していないので、軸対称リングを怪しいものにしている。

図1.DIREB 2.2-, 12-μm b = [-1, 1] 平均フラックス分布。l =[-10,-40]

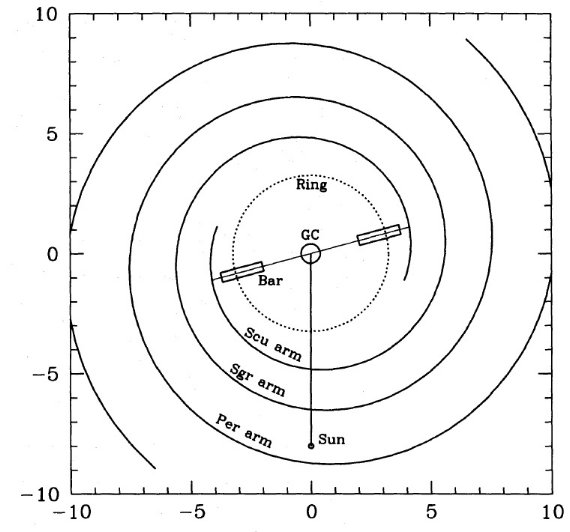

バーバルジ

最近銀河が棒渦状銀河 Sbc ではないかという証拠が集まっている。 ドボークルー 1964 がガスの非円運動を説明するのに、銀河は棒銀河では ないかと言ったのが初めであろう。最近ではバルジの星が非軸対称分布 しているという研究が多い。しかし、銀河面から遠く離れたところを見て いるのでこれ等の研究はバルジに対するバーの影響を観察しており、 実際のバーの星は見ていない可能性が強い。

( "バー"は円盤の構造で棒バルジとは 別物という認識か?これは天文の常識?)