4.1. J-H, H-K 図

炭素星の二色図

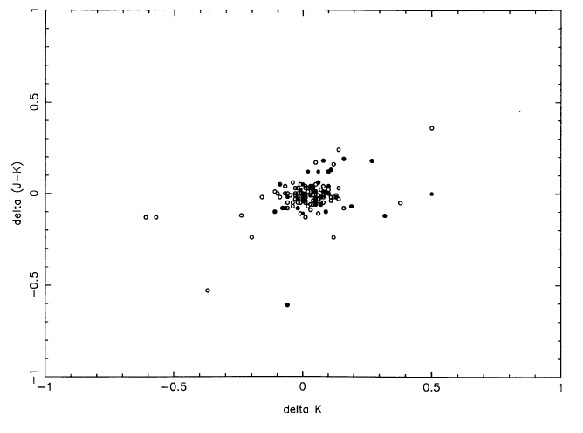

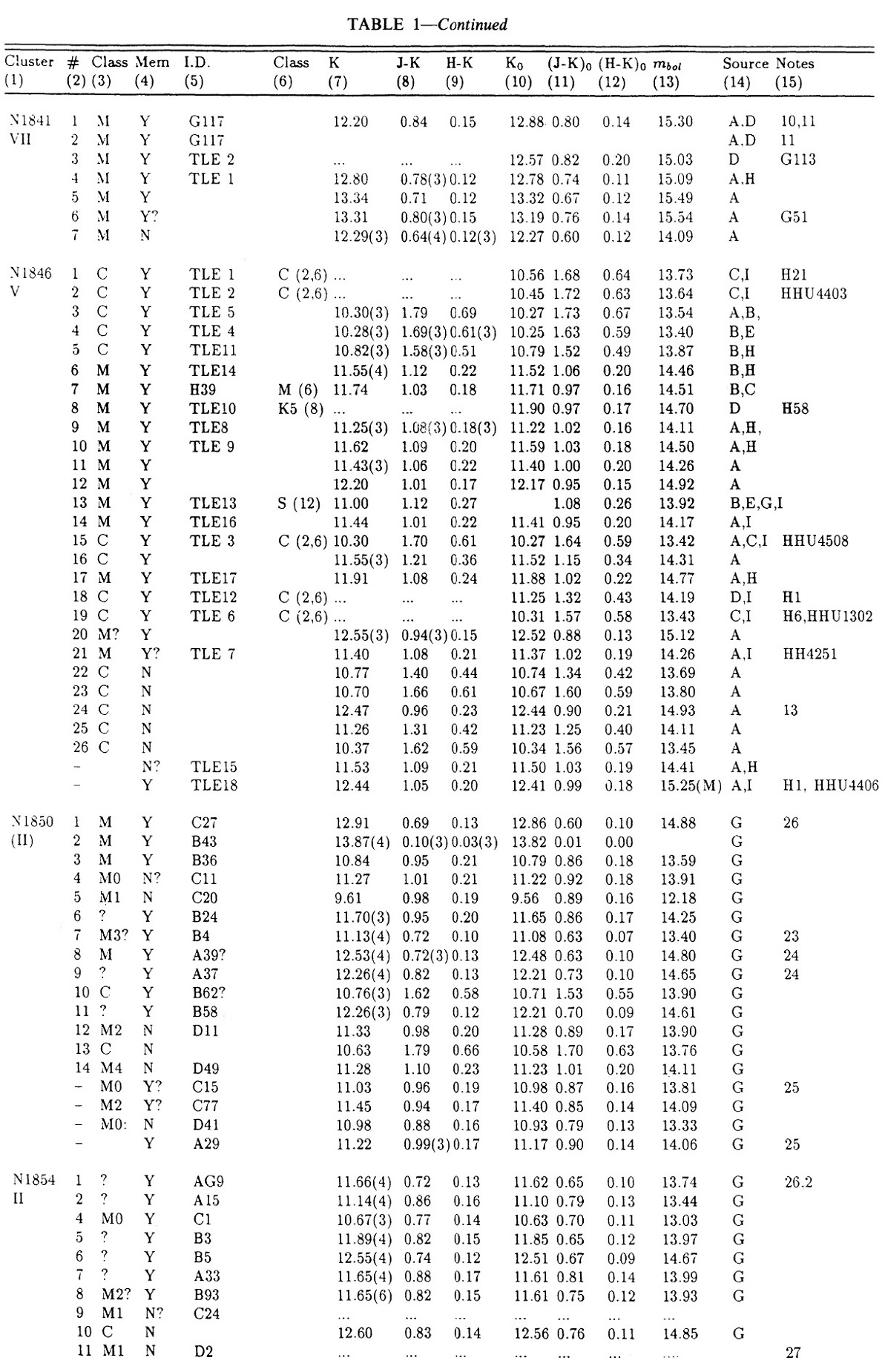

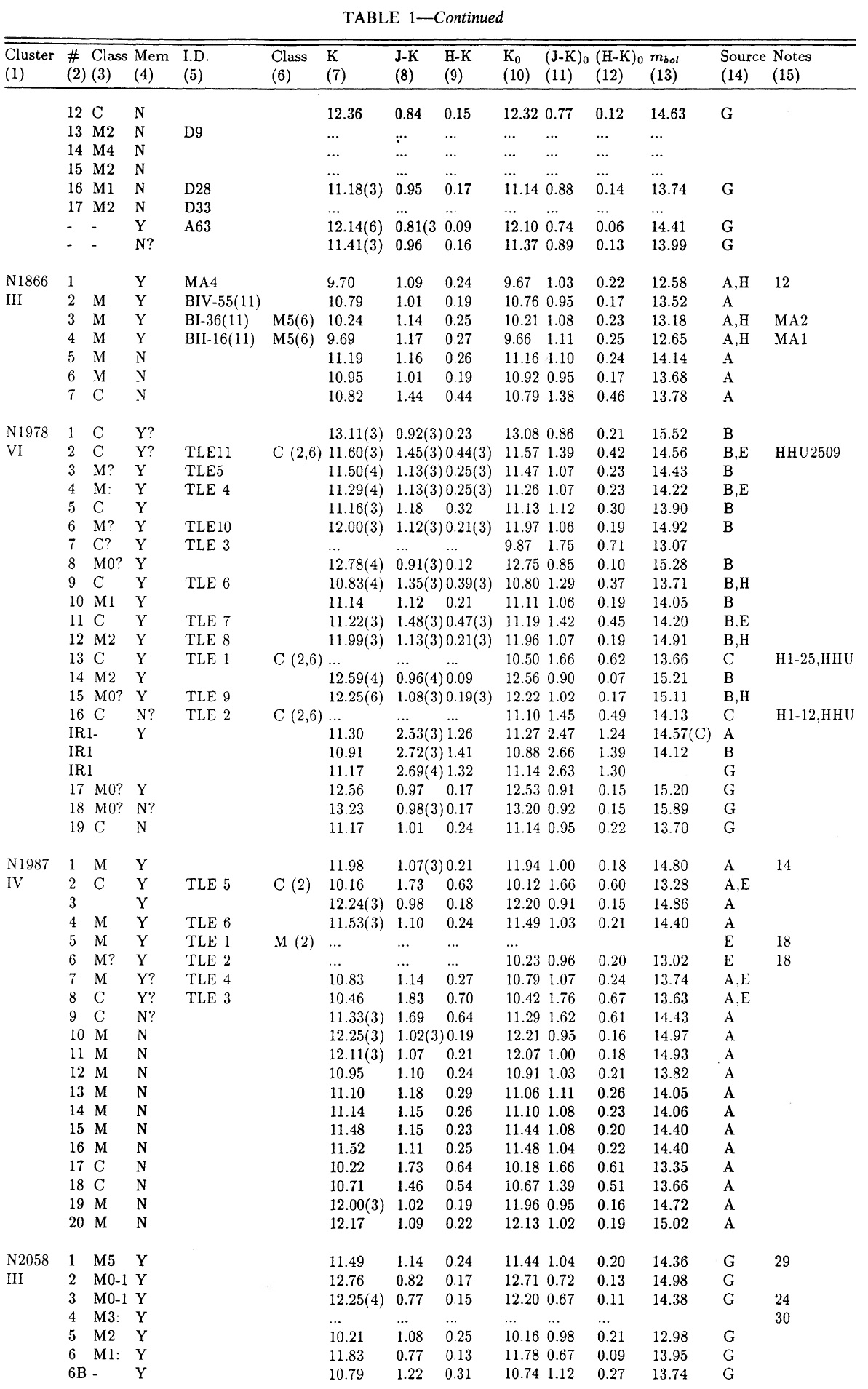

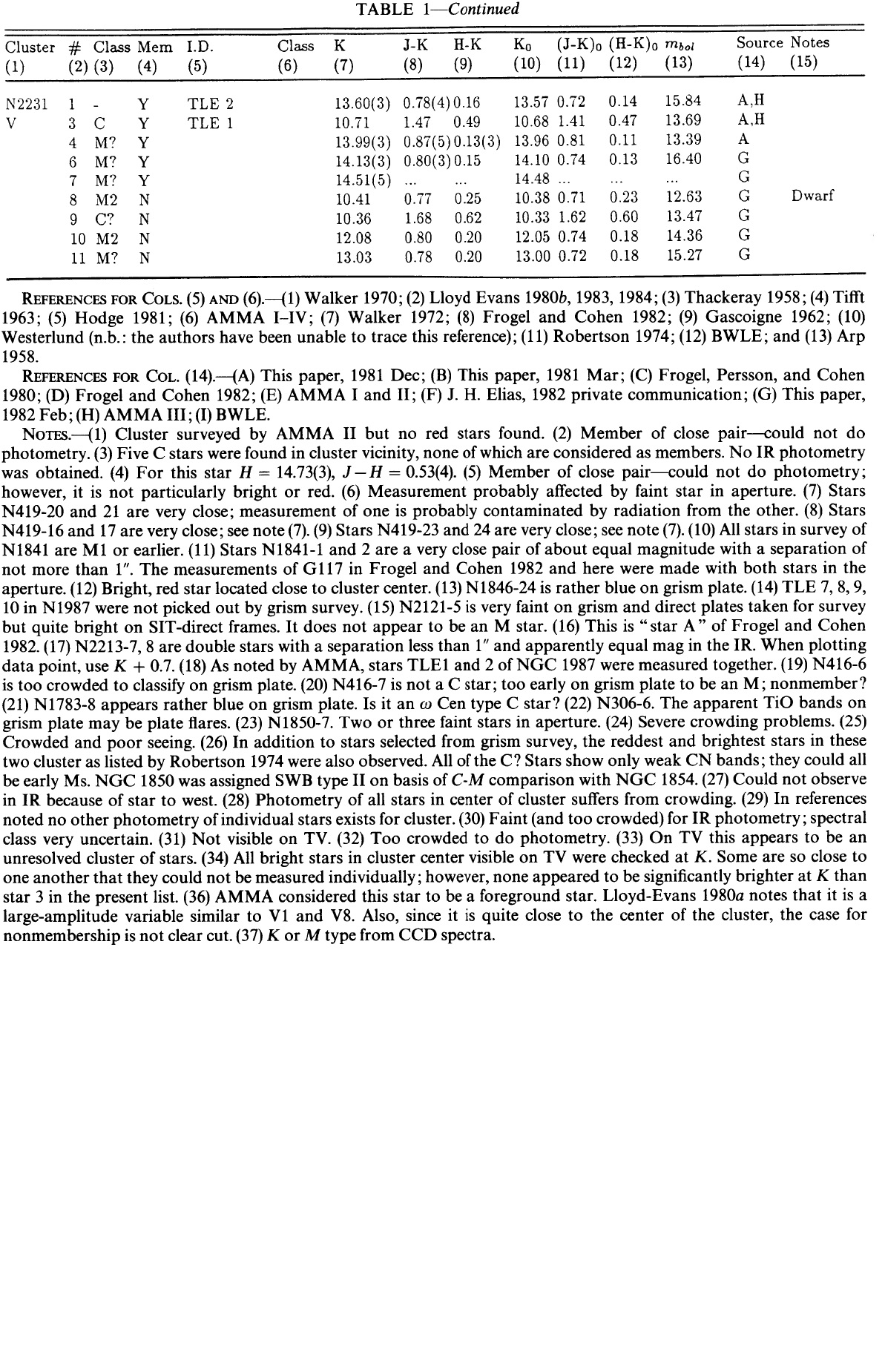

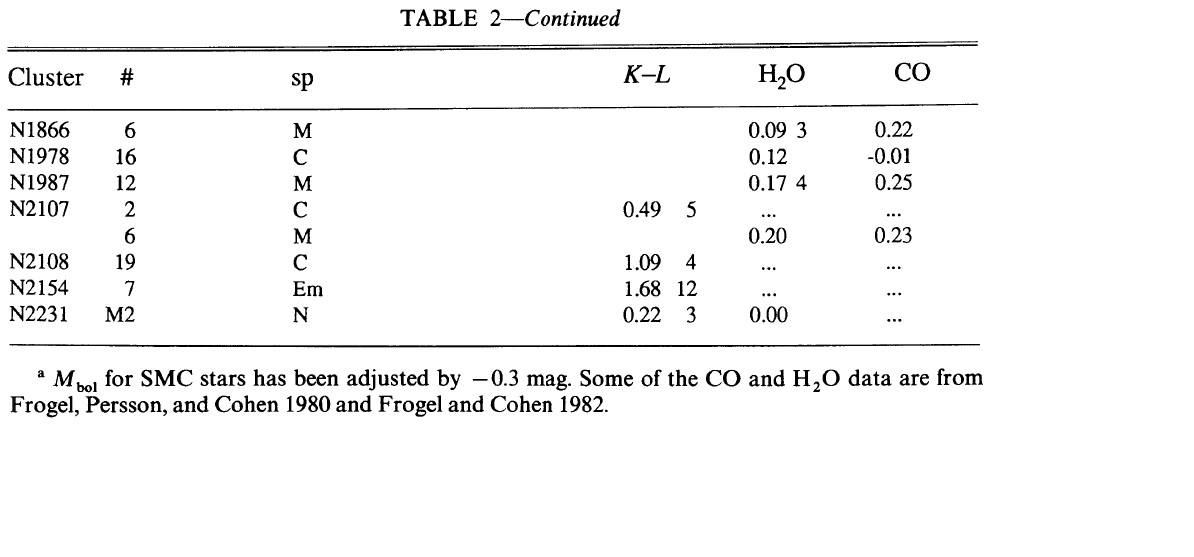

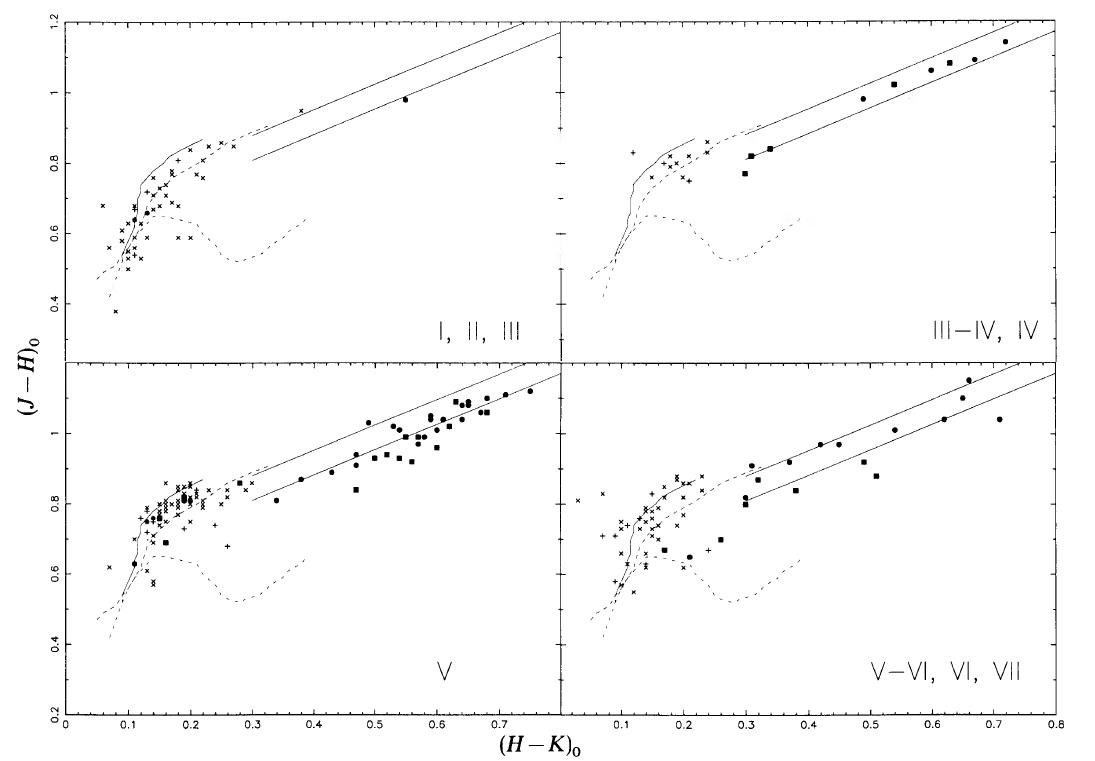

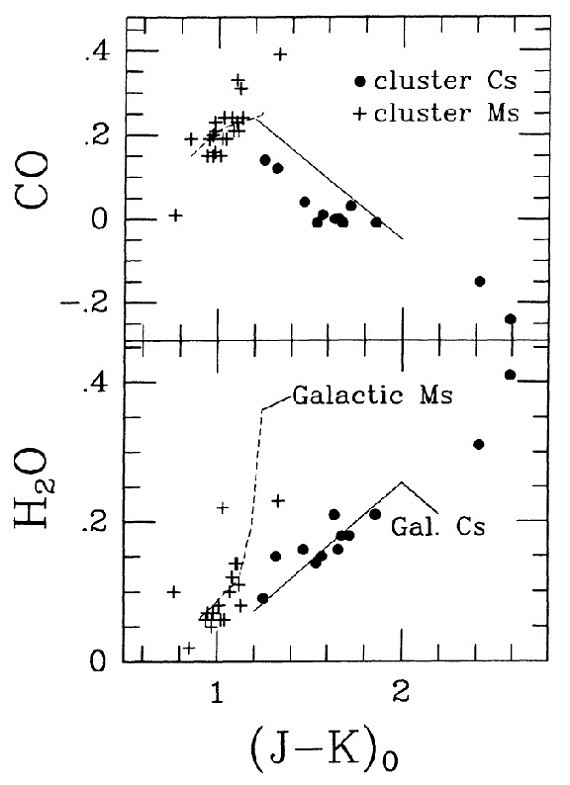

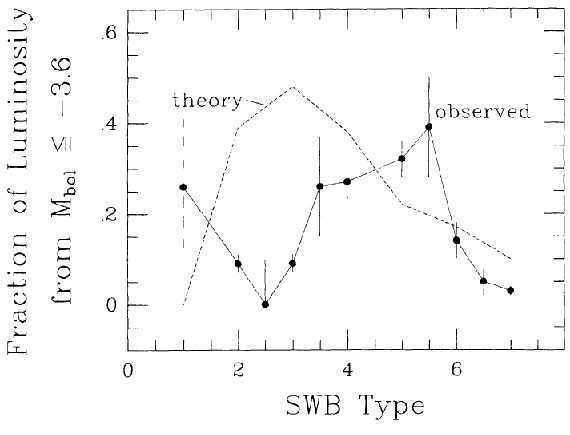

図3は表1のカラーをプロットしたものである。図は SWB タイプ毎にまと

めて示した。M−とC-星は重ならない。C-星への変化は(H-K)o=0.25で急激に起

こる。C―星はSWBタイプに無関係に、共通のはっきりした系列に並ぶ。例外は

非常に赤い炭素星の場合のみである。星団炭素星の系列は、図3の下側直線=

LMCフィールドC-星の系列、と一致する。LMCの C 星系列は、星団、フィールド

共に、銀河系系列=上の直線と異なる。この差は Cohen,Frogel,Persson,Elias

1981 ApJ 249,481 によりメタル量に関係するブランケッティング効果として

説明された。SMC 炭素星はさらに大きなずれを示すだろう。

**

Cohen,Frogel,Persson,Elias 1981

の説明 **

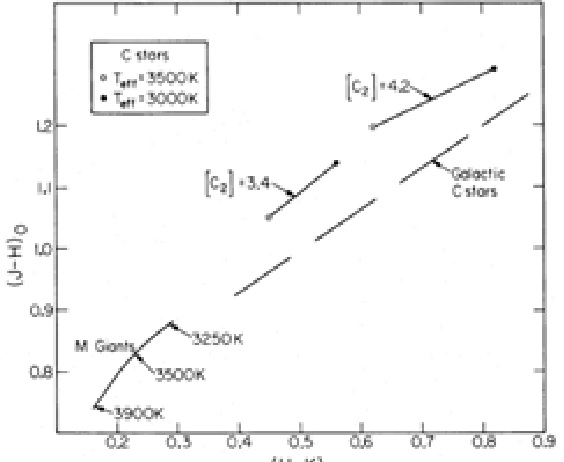

分子吸収は一般に1.6μの吸収極小をなだらかにするように働き、スペクトルを

BB的にする。しかし、NIRの吸収が強くなるので、NIR部分でのBBスペクトルは

星全体のスペクトルに比べ低く出る。Teff(occulation)とNIRのTcolorの差

は400Kに上る(Walker1980)。

| |

下の図(

Cohen,Frogel,Persson,Elias 1981

)

では、[C2]=log10[N(C2)/N(C2)o] =3.4, 4.2, Teff=3500, 3000K

についてカラーを計算し、観測値と比べている。炭素星のNIRカラーは分子ブラ

ンケッティングの効果で赤くなっていることが判る。分子の存在量はN(C)とTeff

の双方に依存する。Cは内部で作る。Nはメタル量に依る。CN/C2はメタル量が

低いと小さい。Price1970 の太陽存在比でのラインブランケッティング計算に

よると、JバンドではCNの吸収の割合がH,Kバンドより高い。CNはJバンドでは

0.1 等程度吸収に寄与している。したがって、メタルが減るとCNが減り、Jが

明るくなっていく。このため、H-Kは変わらず、J-Hが青くなる。

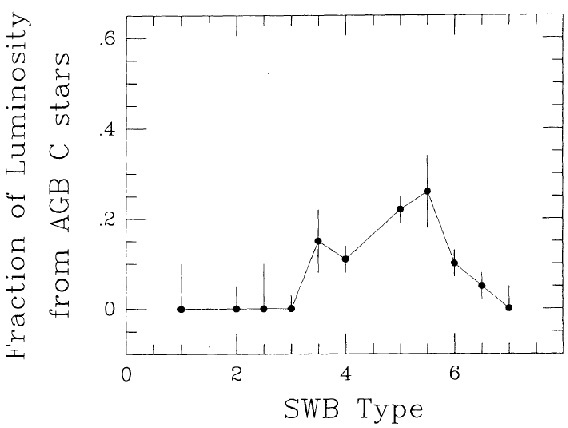

M-星の二色図

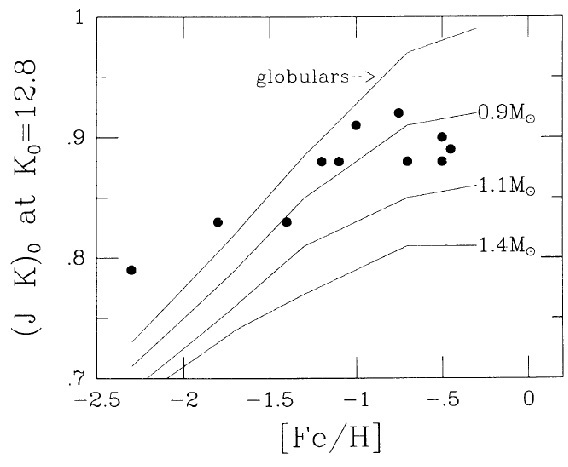

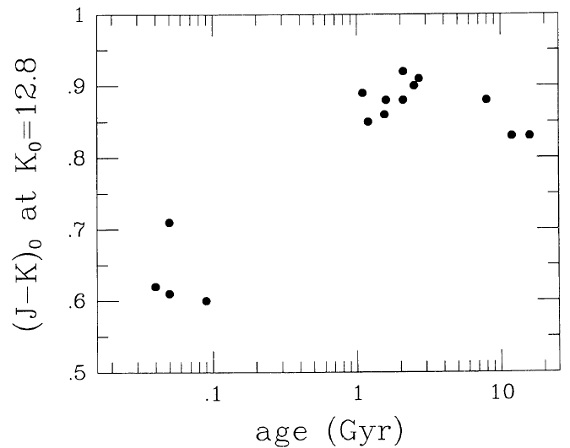

LMC星団のM星も二色図で系列に随い、太陽近傍M型星と球状星団M型星との中間を通る。

SWB早期M星は太陽近傍ラインに近く、SWB晩期M星は球状星団近くに寄る。

このようなメタル効果はFrogel/Whitford1987のバルジ星の研究からも予期される。

しかし、原因となる吸収が具体的に何かは同定されていない。

(J-H)o=0.6, (H-K)o=0.2にあるのはM矮星だろう。

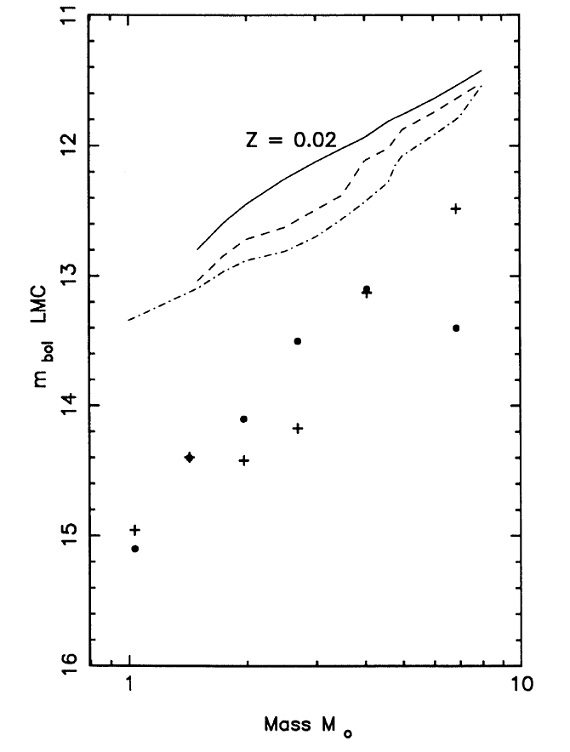

4.2. HR 図

追加星団

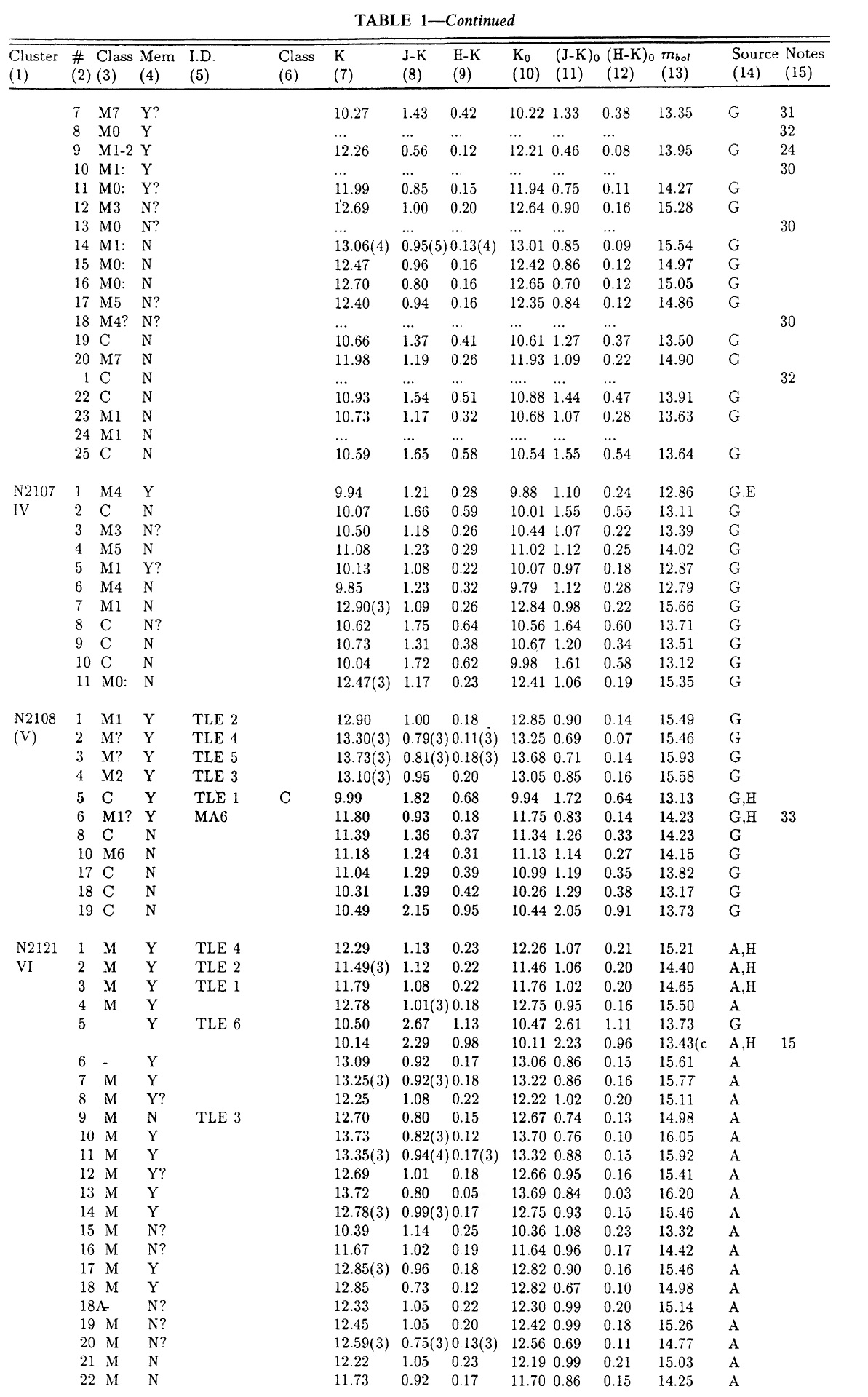

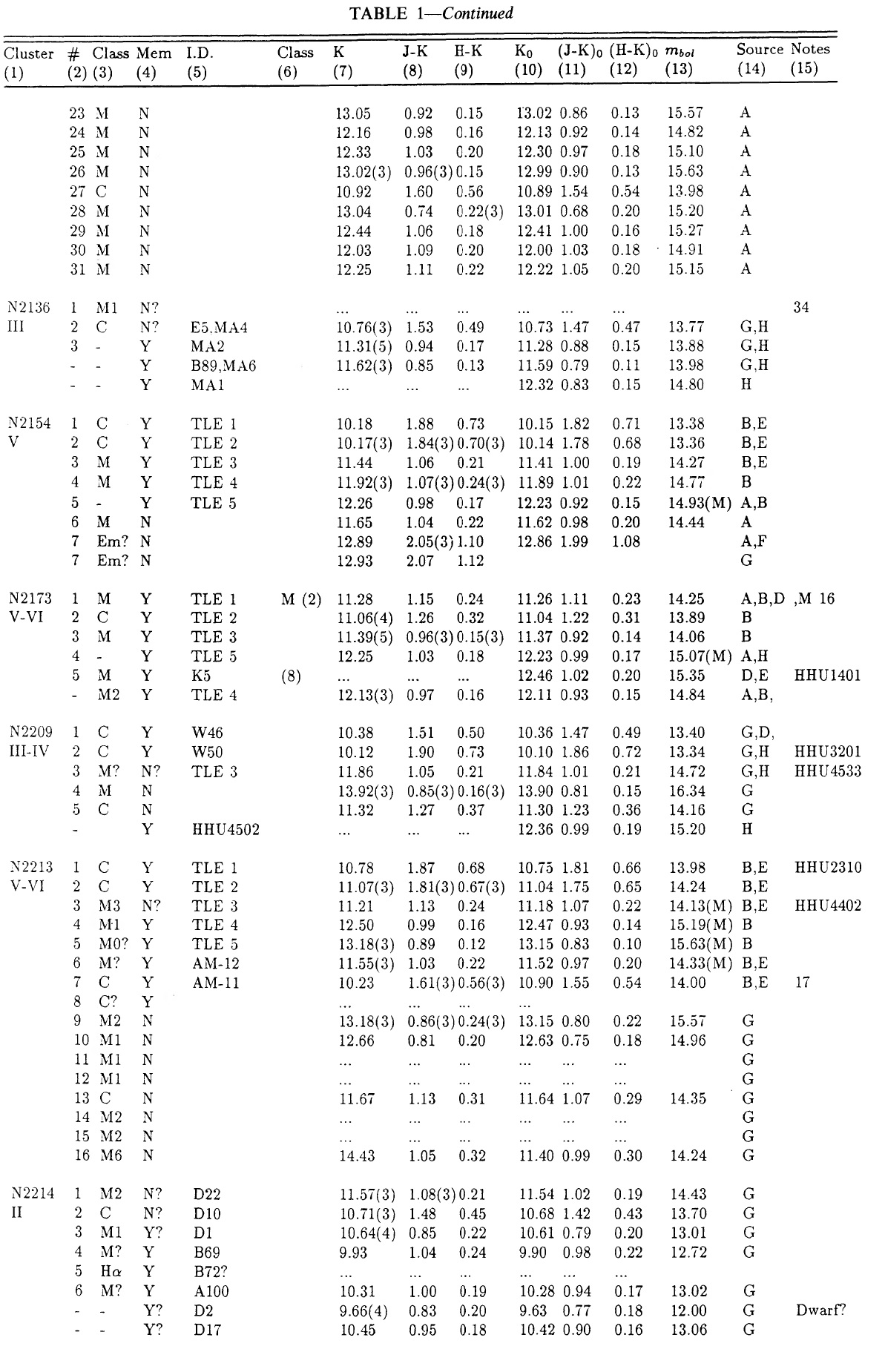

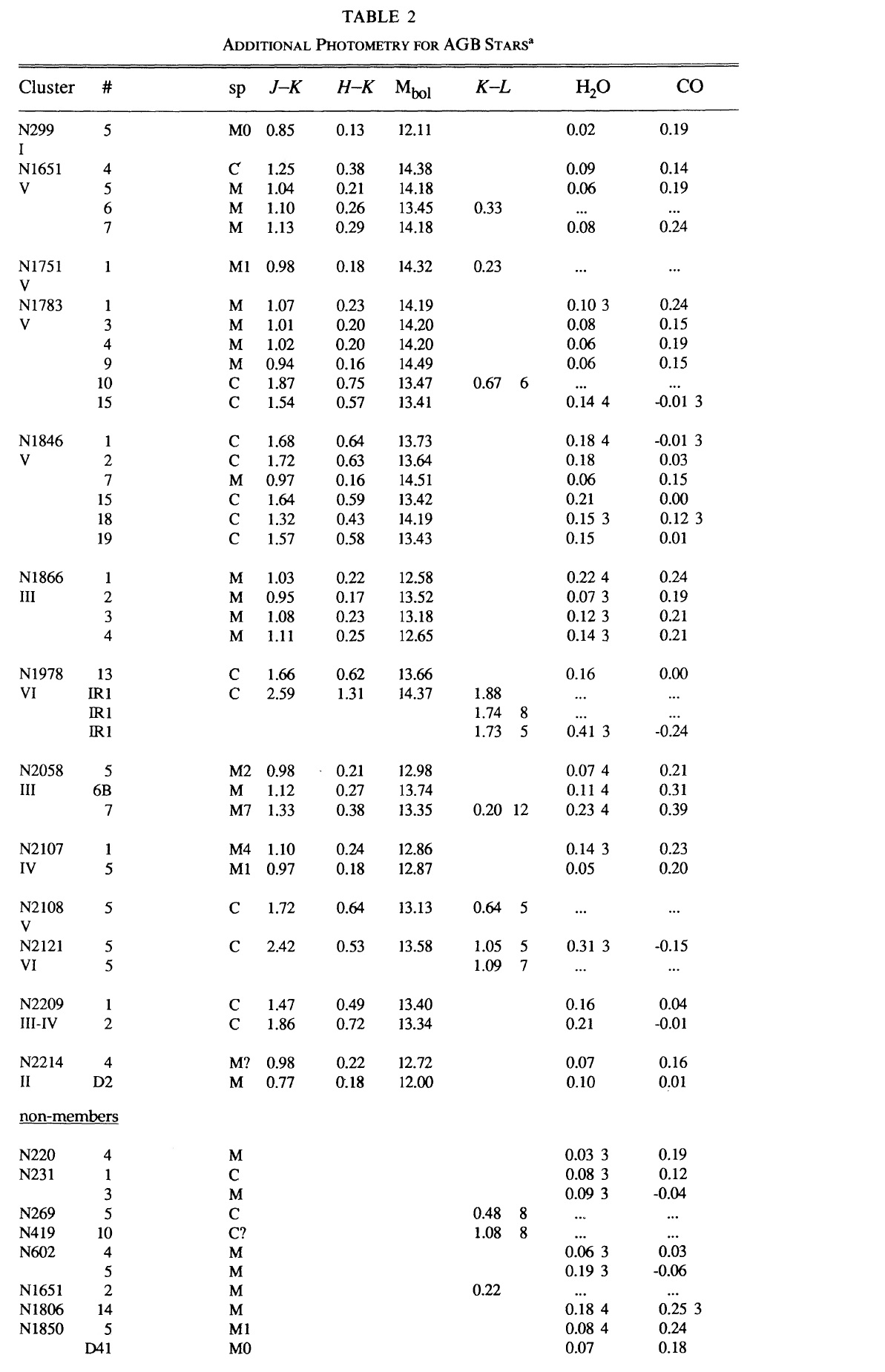

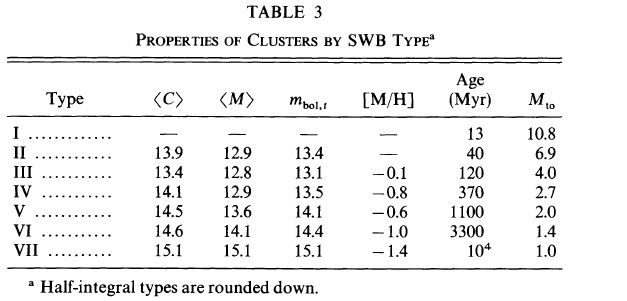

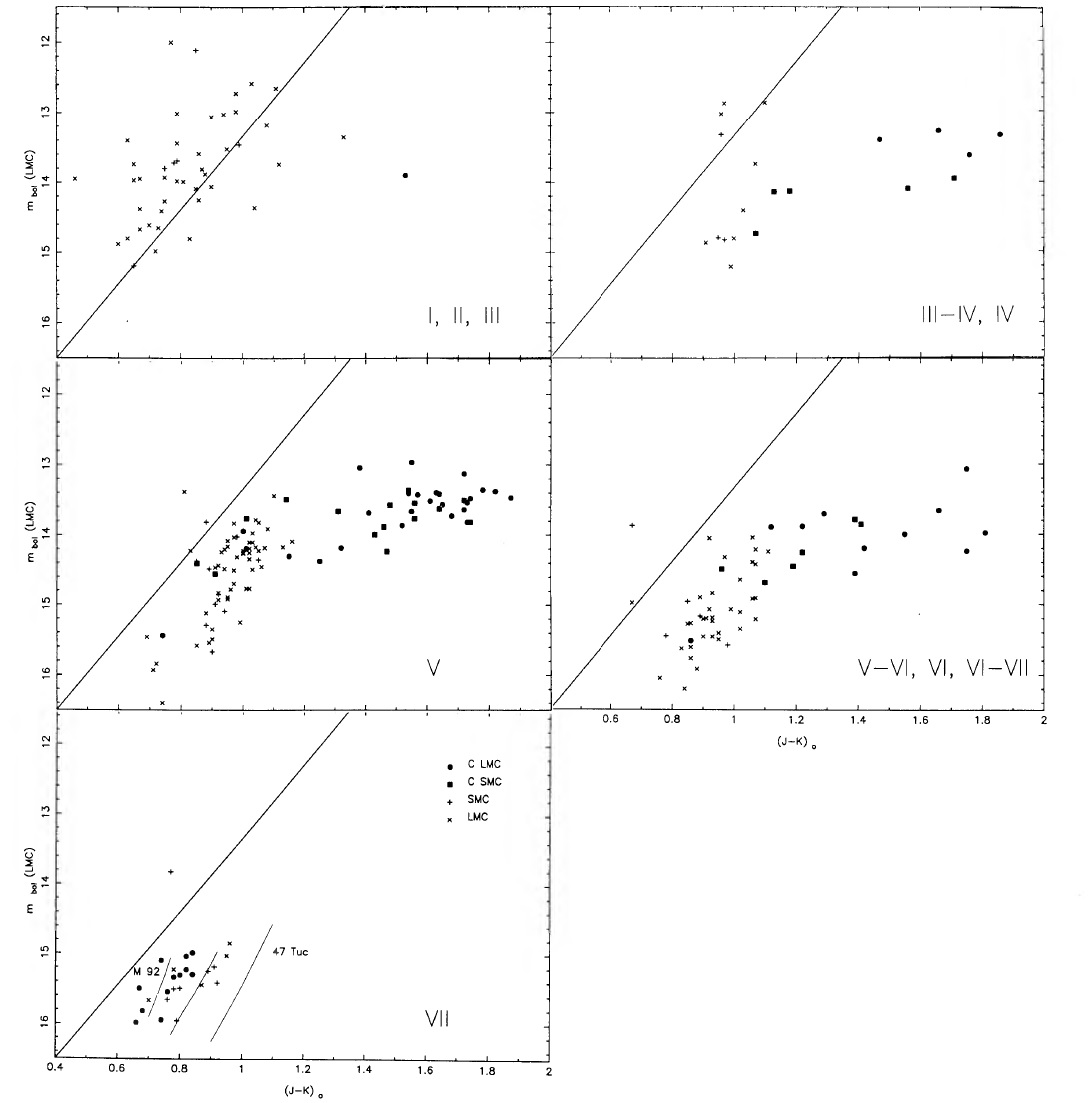

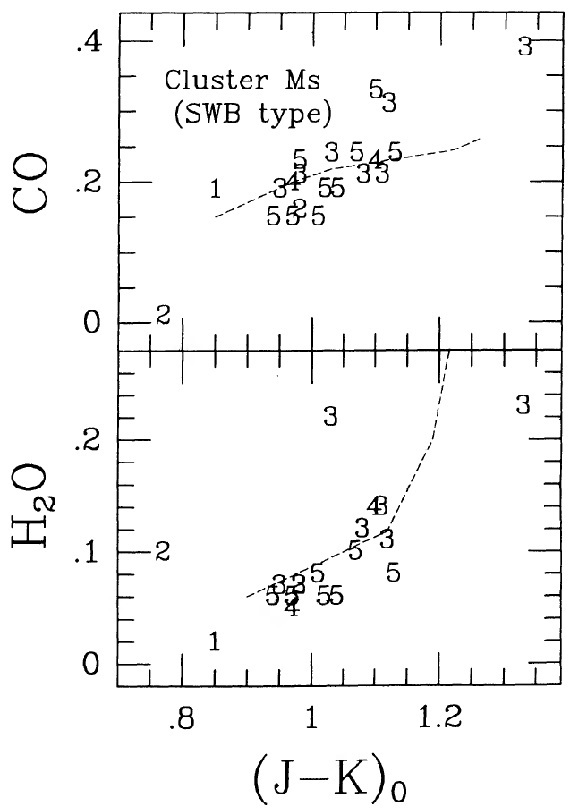

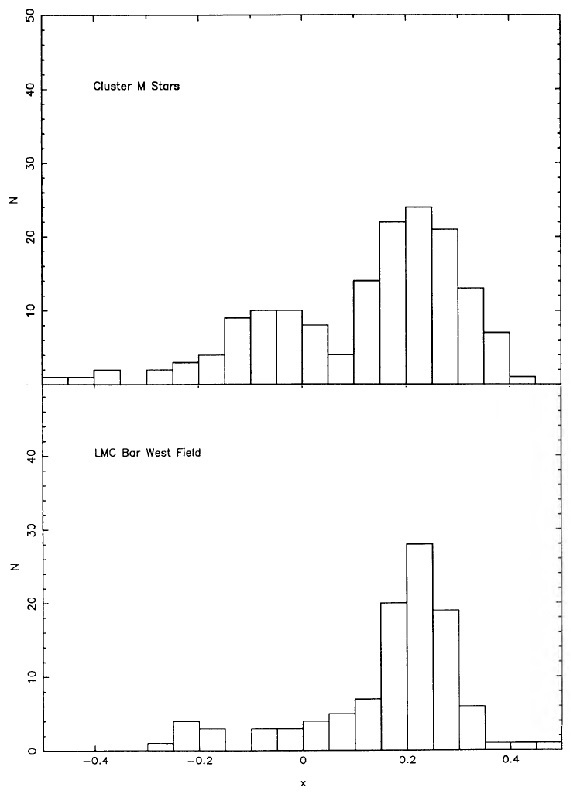

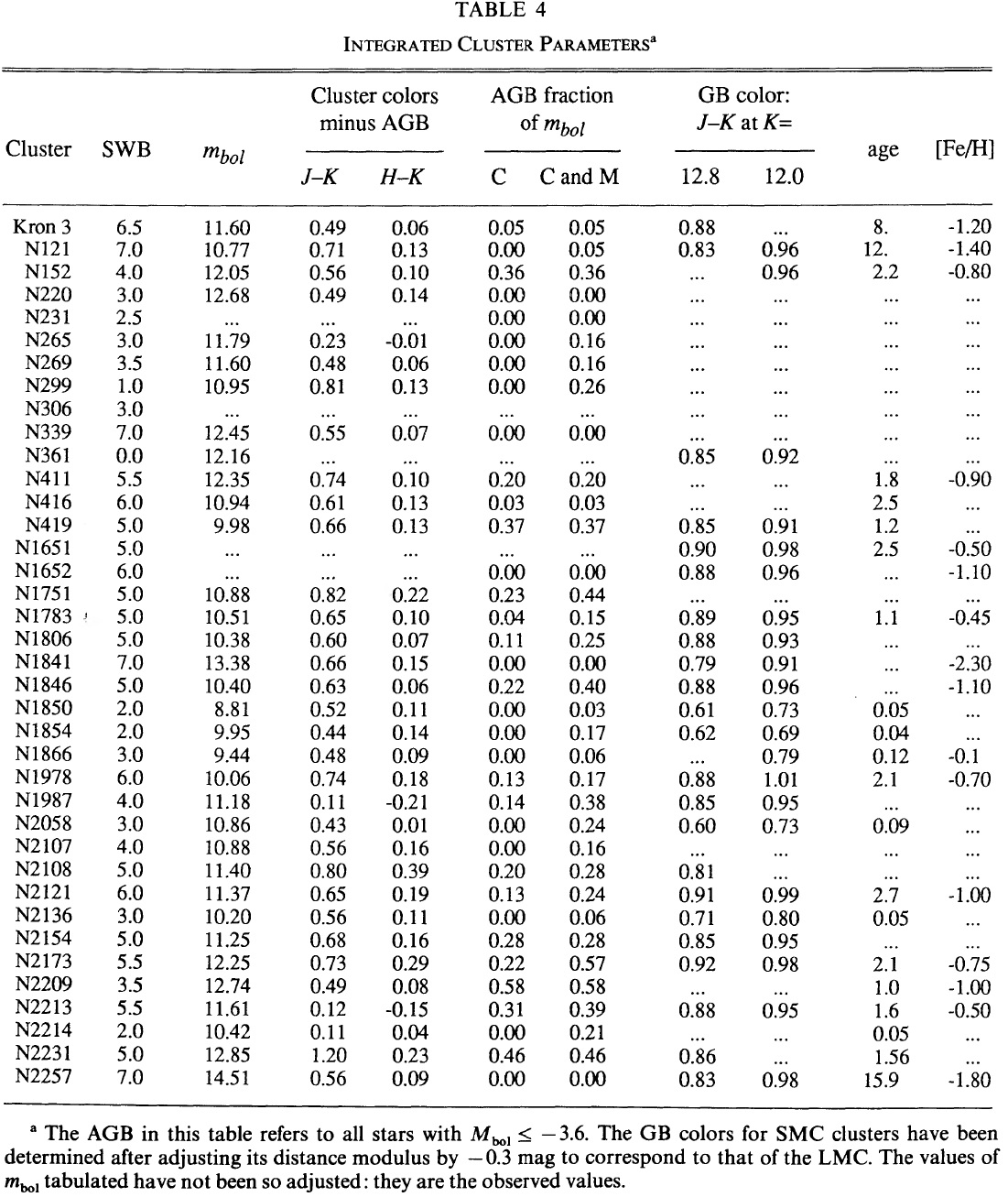

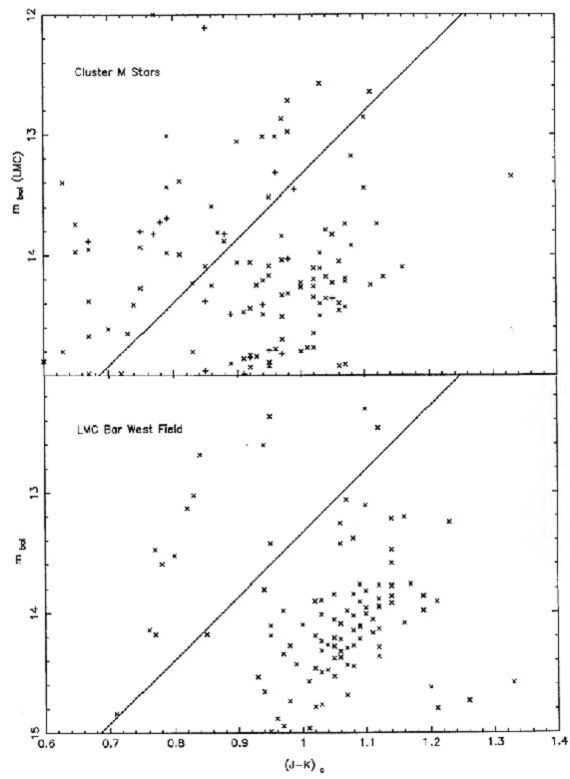

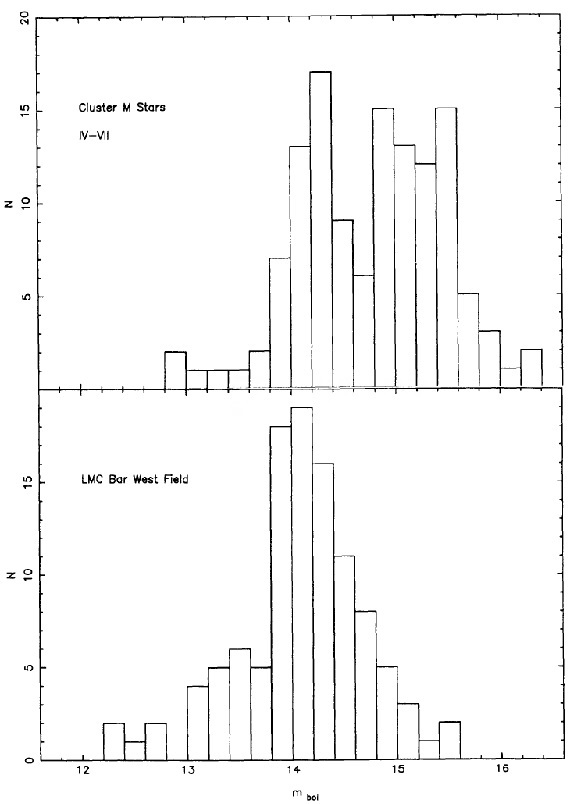

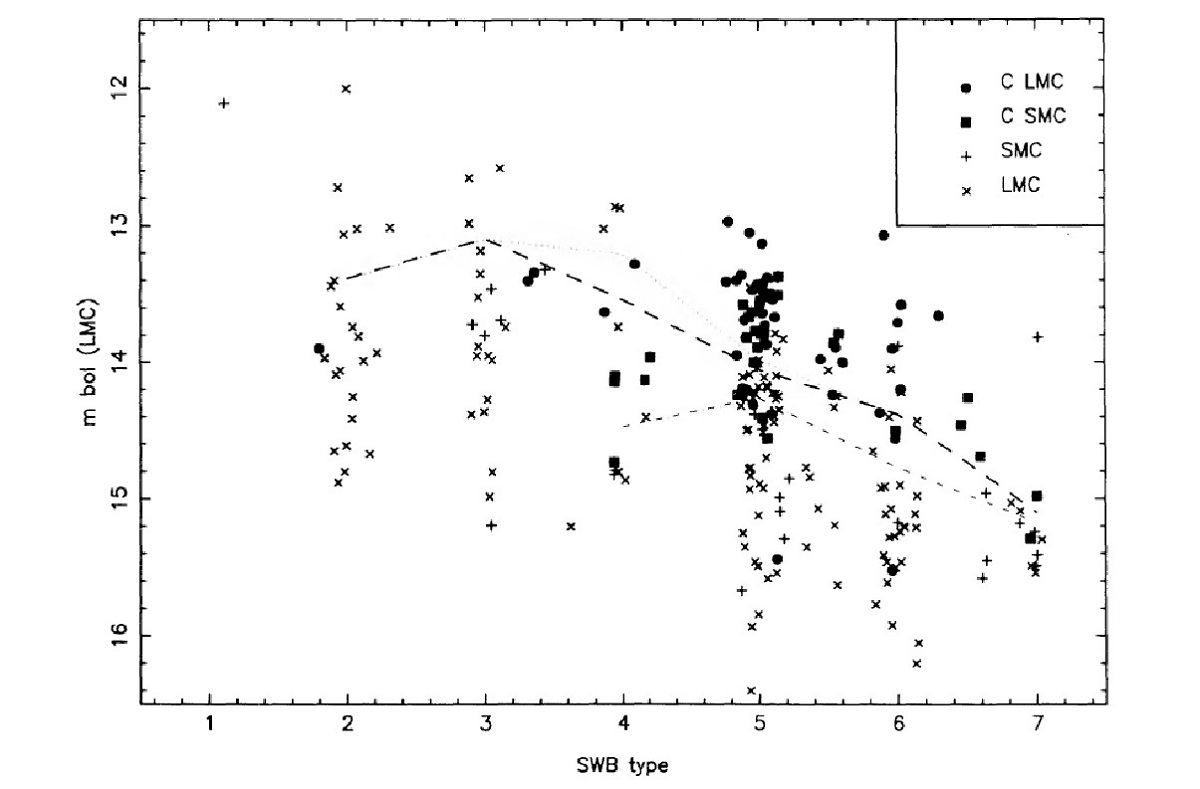

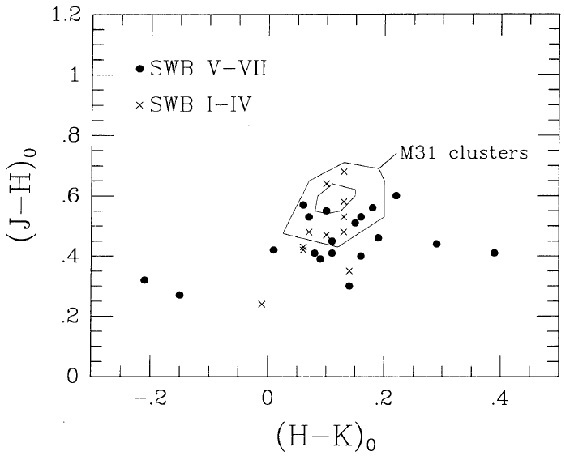

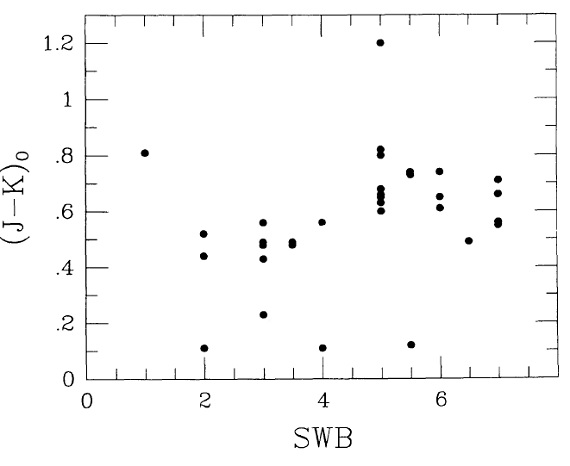

図4にはmbol対(J-K)oをプロットした。グループ分けは図3と同じである。

TypeVIIは分けて表示した。NGC121, 1841, 2257 を Frogel, Cohen 1982 と

AMMA i, II から取った。SMCは0.3等明るくしてLMCと比べやすくした。

異常に赤いNGC1978, NGC2121 中の2星は図からはみ出た。

HR図の特徴

1.炭素星は M星とはっきり区別される。例外1星以外、C星はタイプIV,V,VIに限定される。

タイプVIのC星は少し暗い。タイプVII(あるのか?)のC星はかなり暗い。

2.VIIを除くと、M星は若いSWBほど青いAGBに沿う。I,II,IIIとIV,V,VI間には明瞭な差がある。

若い星団ほど到達光度が明るい。

3.若い星団では最も明るい星はM星。

4.VIIでは銀河系球状星団のT-RGBを超える星は一つしかない。

|