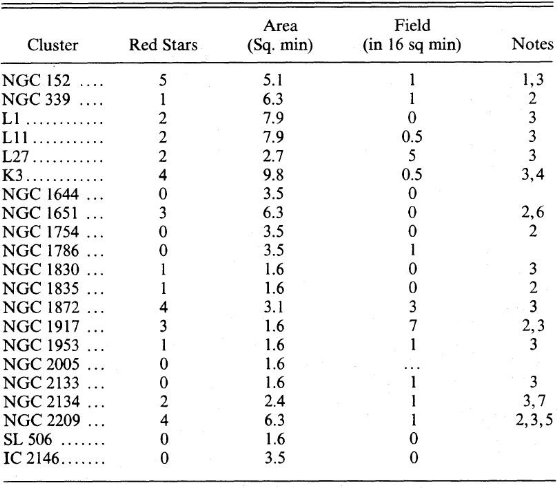

表4は星団形成史を表わすのか?

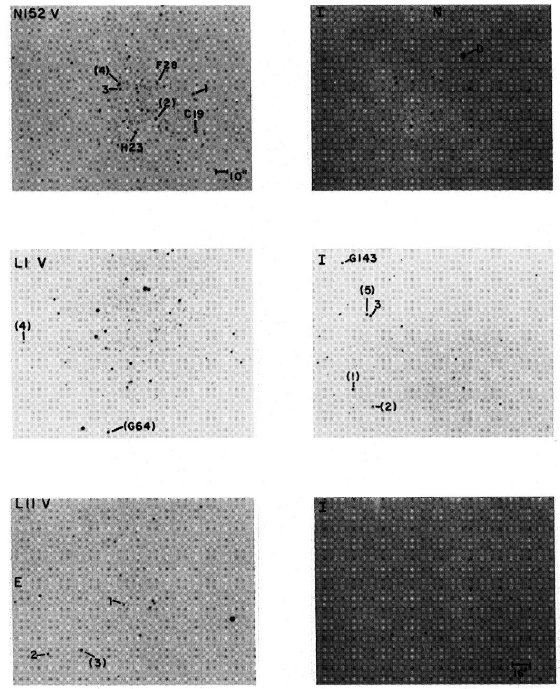

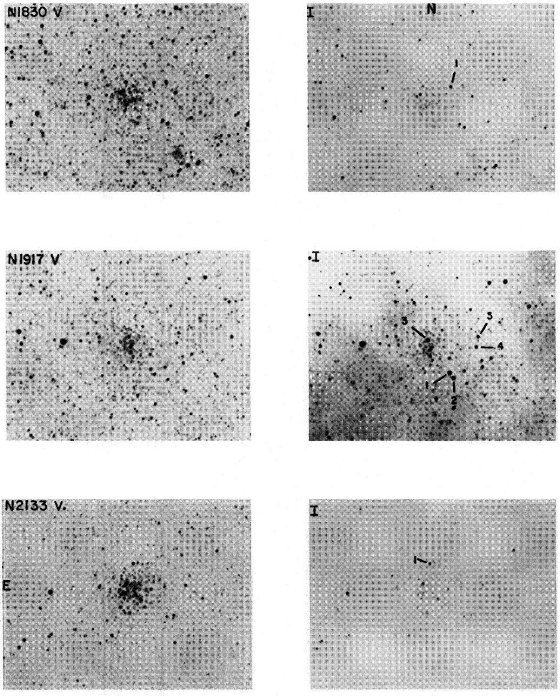

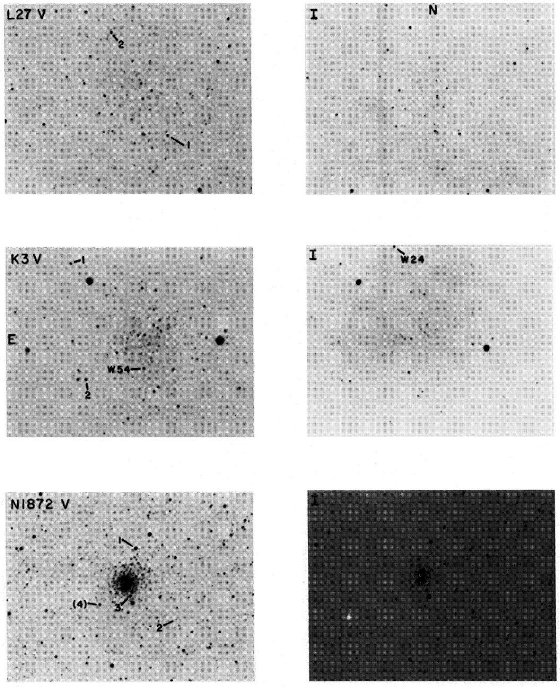

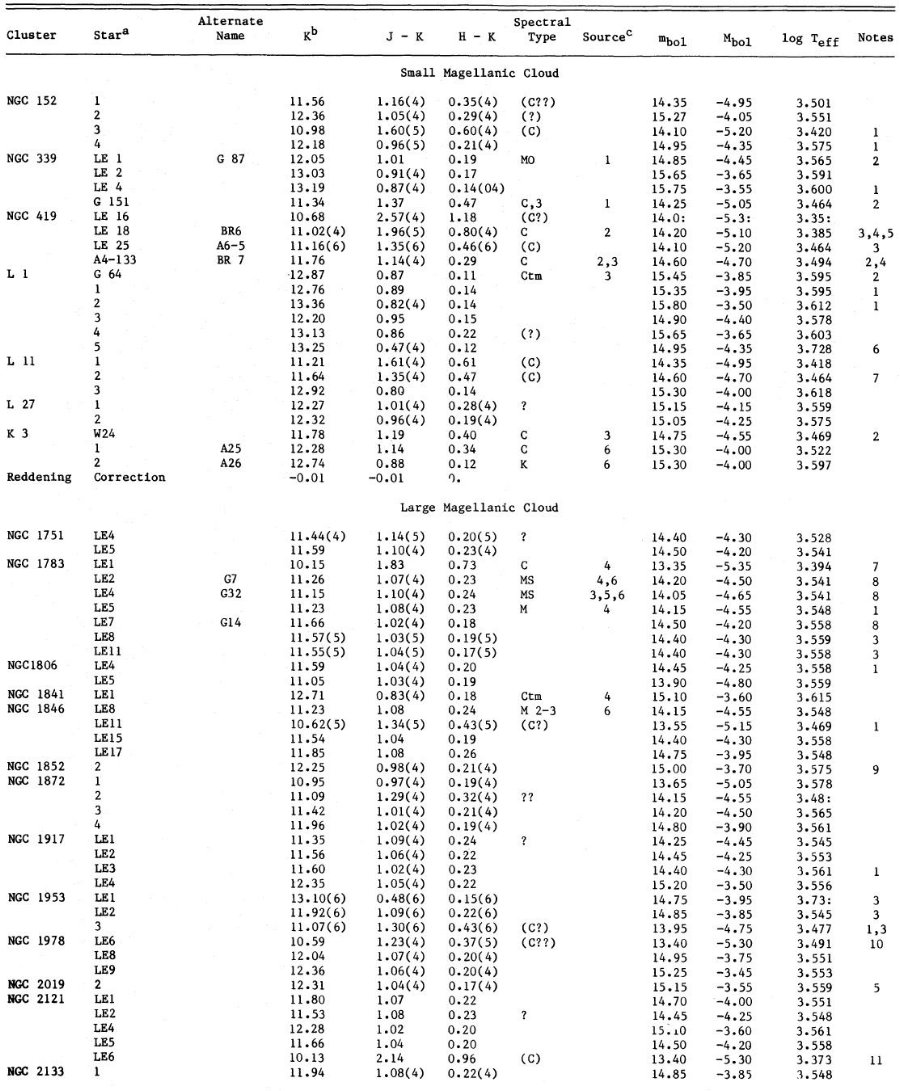

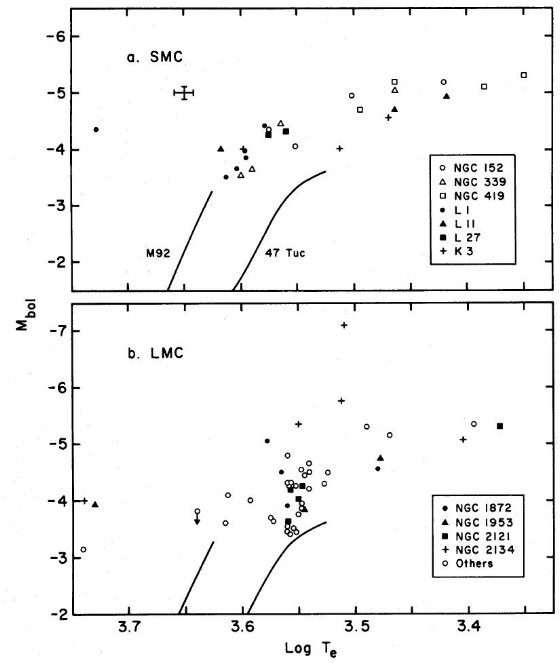

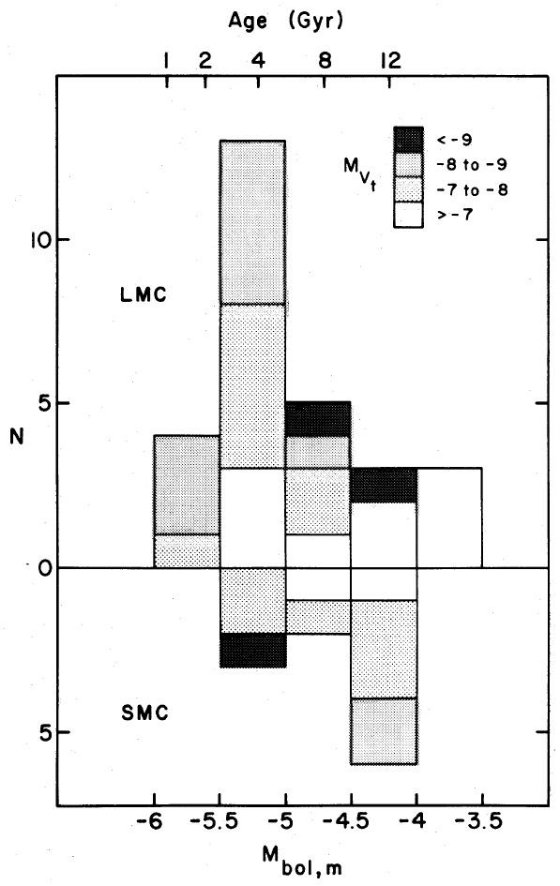

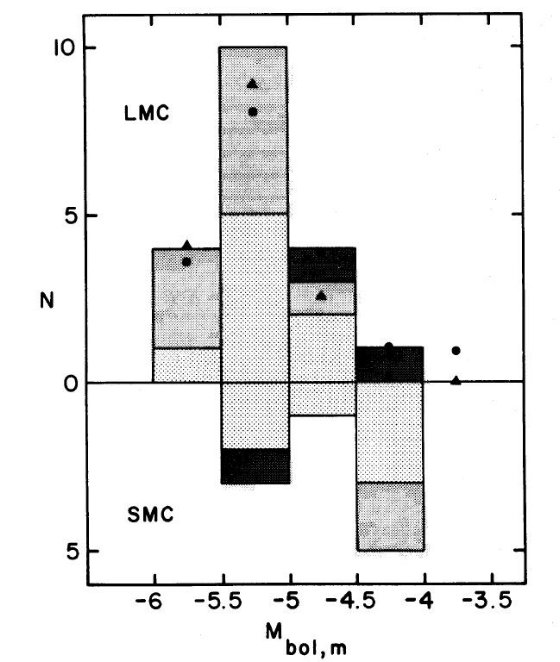

図4は観測された AGB 先端光度の分布。表3を用いた年齢目盛りも付けた。

そのまま見ると星団形成率の変化を表わしているようである。不適切な結論

を導かないよう、次の点に注意する。

(1)データは観測値 Mbol, m で区切られている。これは

年齢較正に使う Mbol, f より暗い。その差はストカスティック

である。Mv < -7 の星団ではその差は1ビン以内である。

(2)星団光度は時間と共に暗くなる。等級リミッテッドなサンプリングを

行っていると若い星団ほど観測対象となりやすい。

(3)潮汐破壊の効果が不明瞭である。

早急な結論は慎むべきだが、図4の強いピーク、Mbol, m = -5.25 は

Butcher 1977

が LMC 主系列光度関数から提唱した大規模星形成の開始

を反映しているのかも知れない。それとも、Gerald et al 1980 が言う

矮小銀河の爆発的星形成なのだろうか?

より慎重な見方

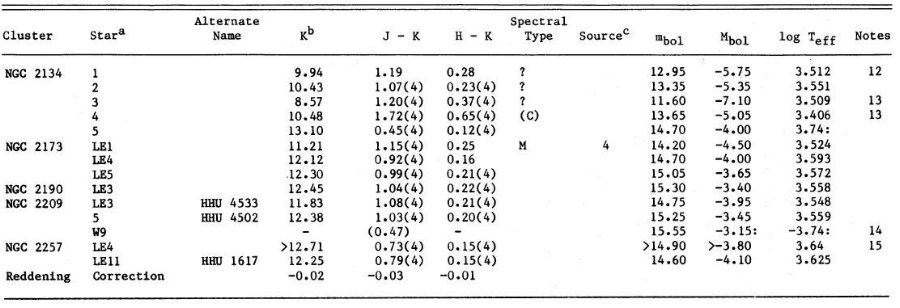

より保守的な立場からは、現在のデータが星団形成率一定という仮説

と適合するのかという問いを設定できる。これに答えるため以下の仮定で

簡単なモデルを作った。

(1) Tinsley 1972 による星団の進化。

(2)星団の初期質量関数はべき乗型。

図4.観測された AGB 先端光度の分布。上=LMC 星団。下= SMC 星団。

ヒストグラムの色分けは星団光度の区分。

| |

(3)この初期関数の高光度カットオフ Mv,min(t)

過去数 Gyr NGC 121 ほど明るい星団が生まれていない

(4)Renzini 1977 の式 2.5, 6.18 の恒星進化の式

Mv,min(16 Gyr) = -13, Mv,min(0.1 Gyr) = -11

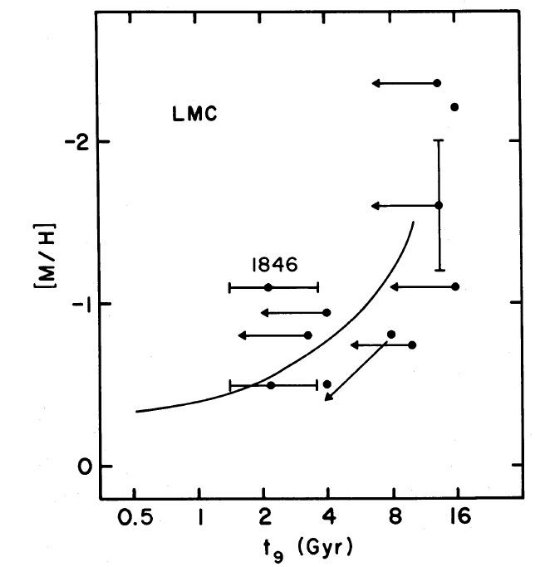

のモデルは LMC データに合う事が判った。それを図5に示す。大事なのは

このモデルが星団形成期間にあまりよらないことで、期間 16 Gyr も 6 Gyr

も同じくらいよくデータに合う。

SMCの場合

SMCの星団光度分布を再現することは難しい。10 サンプルで,

n(-3.5 to -4.5) > n(-4.5 to -6) の例が出来るのは 1% 以下であった。

LMC 星団系の年齢は全体として若い?

区切りが粗いのではっきり見えないのだが、Mvt < -7 の

星団は、 Hodge 11 を除いて、全て同じくらいのメタル量を持つ銀河系球状

星団の巨星枝より先まで伸びている。LMC "古い" 星団で言うと、NGC 121 は

Aaronson, Mould 1982

で見る通り伸長した AGB を示すし、 Frogel, Cohen 1982 が扱った NGC 1841 も

同様である。今回 NGC 2257 にも Mbol = -4.1 の LE 11 が見つかった。

NGC 1466 が残っているが、これがメンバーかどうか問題にされている。 Rabin 1982

は NGC 1841 に関してもバルマー線強度から似た結論に達している。

彼は非常に低メタルの系では水平枝が数 Gyr の変化を吸収(?)するとした。

我々のデータは LMC の星団系は銀河系に比べ 3 - 5 Gyr 程度若いのでは

ないかと疑わせる。

図5.Mv < -7 に限定し、図4と同じことをした。黒印は

星団形成率一定(黒丸= 16 Gyr の間, 三角= 6 Gyr)の場合

のモデル。

|