| デュポン望遠鏡に取り付けたレチコン増幅アレイを使い、LMC 15 星団中から 選んだ 38 星の中分散スペクトルを撮った。それらの星団の年齢は SWB クラス から推定した。 | 銀河系球状星団 6 個中の 42 星と何個かの超巨星で較正した準等値巾を用 いて、観測星の組成を決めた。強い年齢・メタル量関係が見出された。太陽近 傍や銀河系ハローと異なり、単純な化学進化モデルで年齢・組成関係が説明で きる。 |

|

LMC の現在は太陽の 1/2 - 1/3 メタル量 LMC 超巨星のスペクトル解析を Osmer 1970, Smith 1980 が始め、Fry, Aller 1987 は合成スペクトル法で洗練された解析を行った。それらの結果お よび、HIIR (Peinbert, Torres-Peimbert 1974), PNs(Osmer 1976) の観測か ら、LMC の現在の組成は太陽の 2 - 3 分の1程度の低メタルと分かった。 |

過去の成果 Dazinger 1973 は LMC 星団数個の積分光中間バンド測光からメタル量を導い た。一方、Hartwick, Cowley 1980 は LMC 星団個々星の分光の予備的結果を 報告した。 |

|

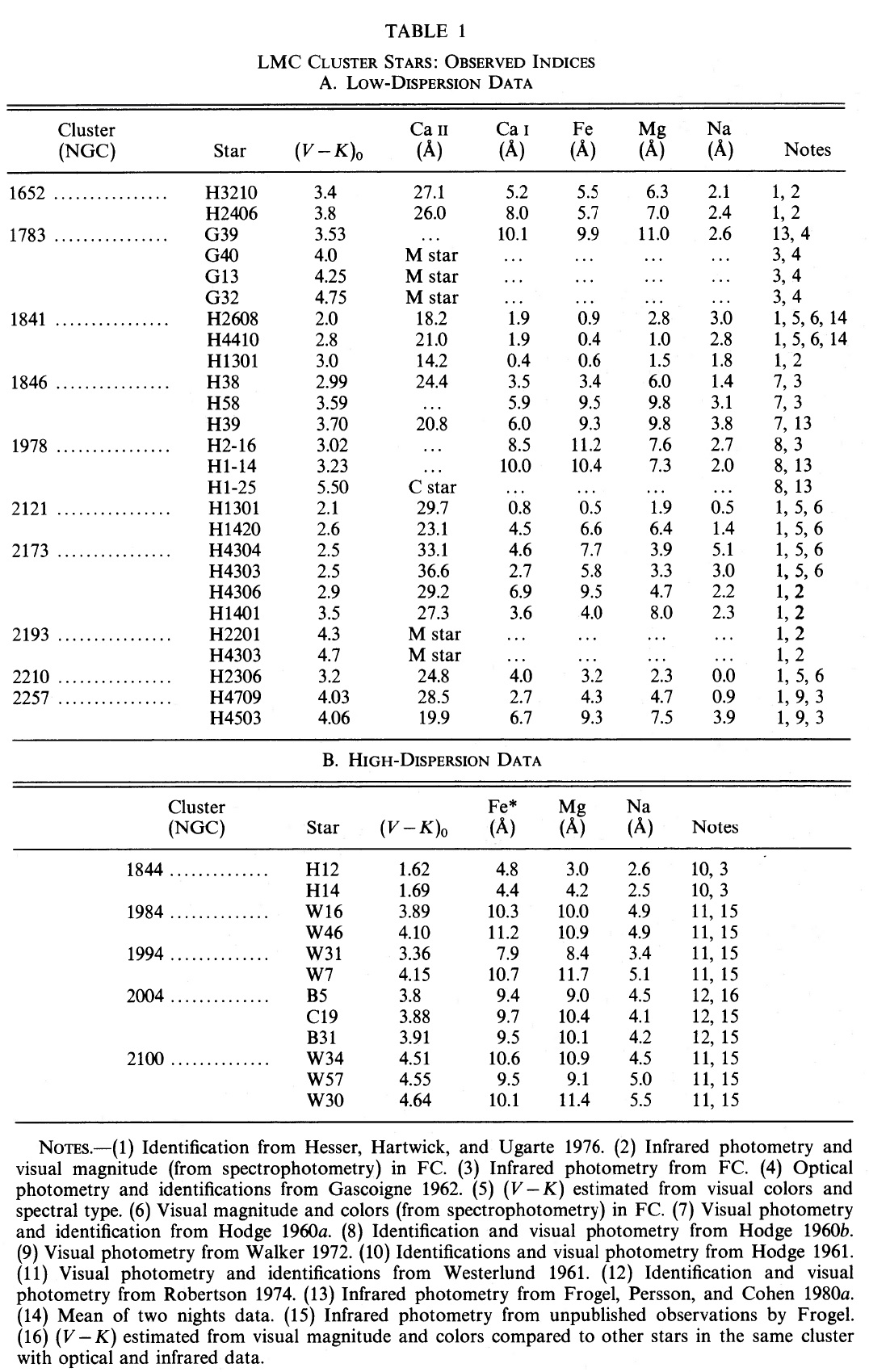

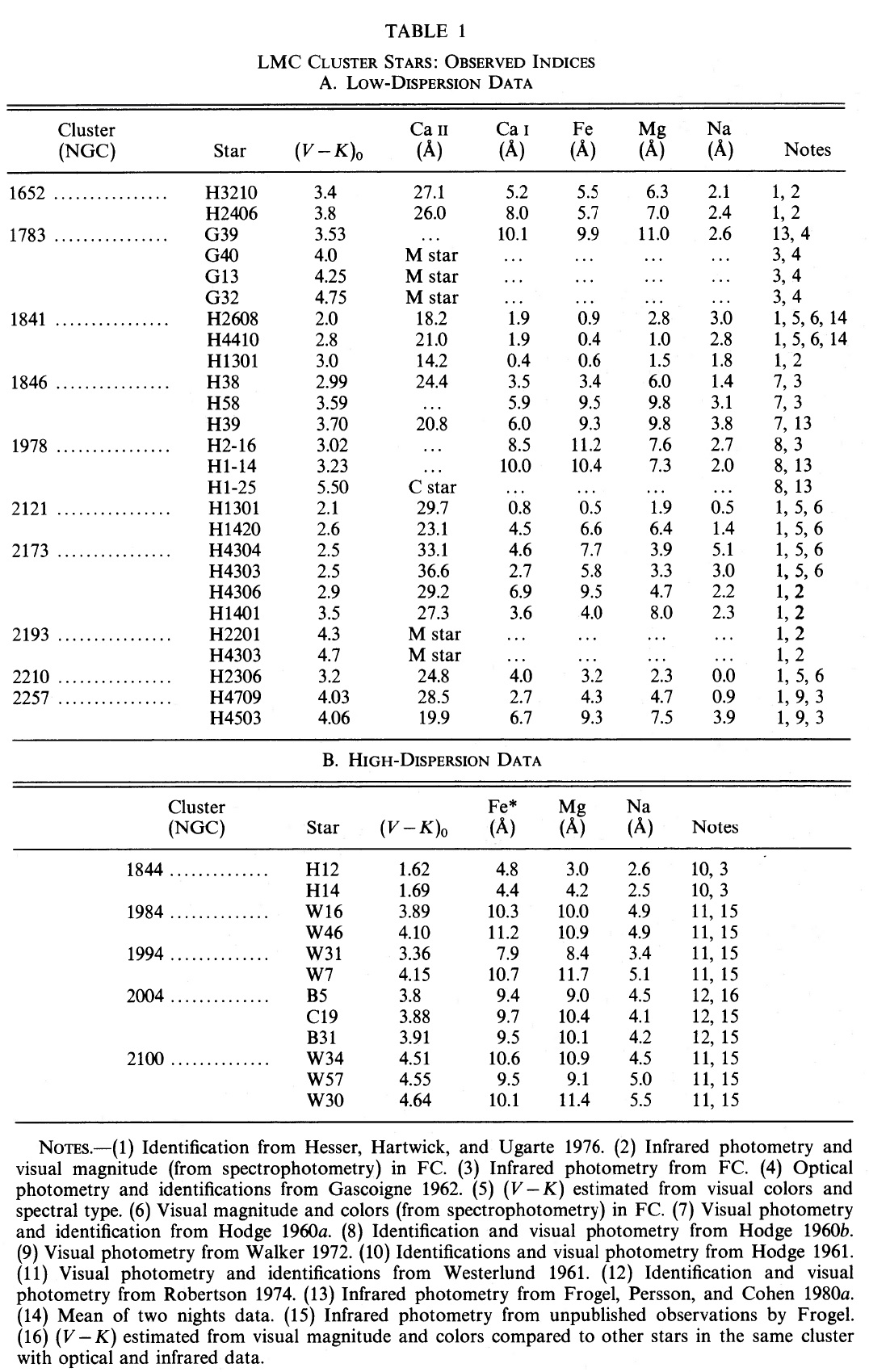

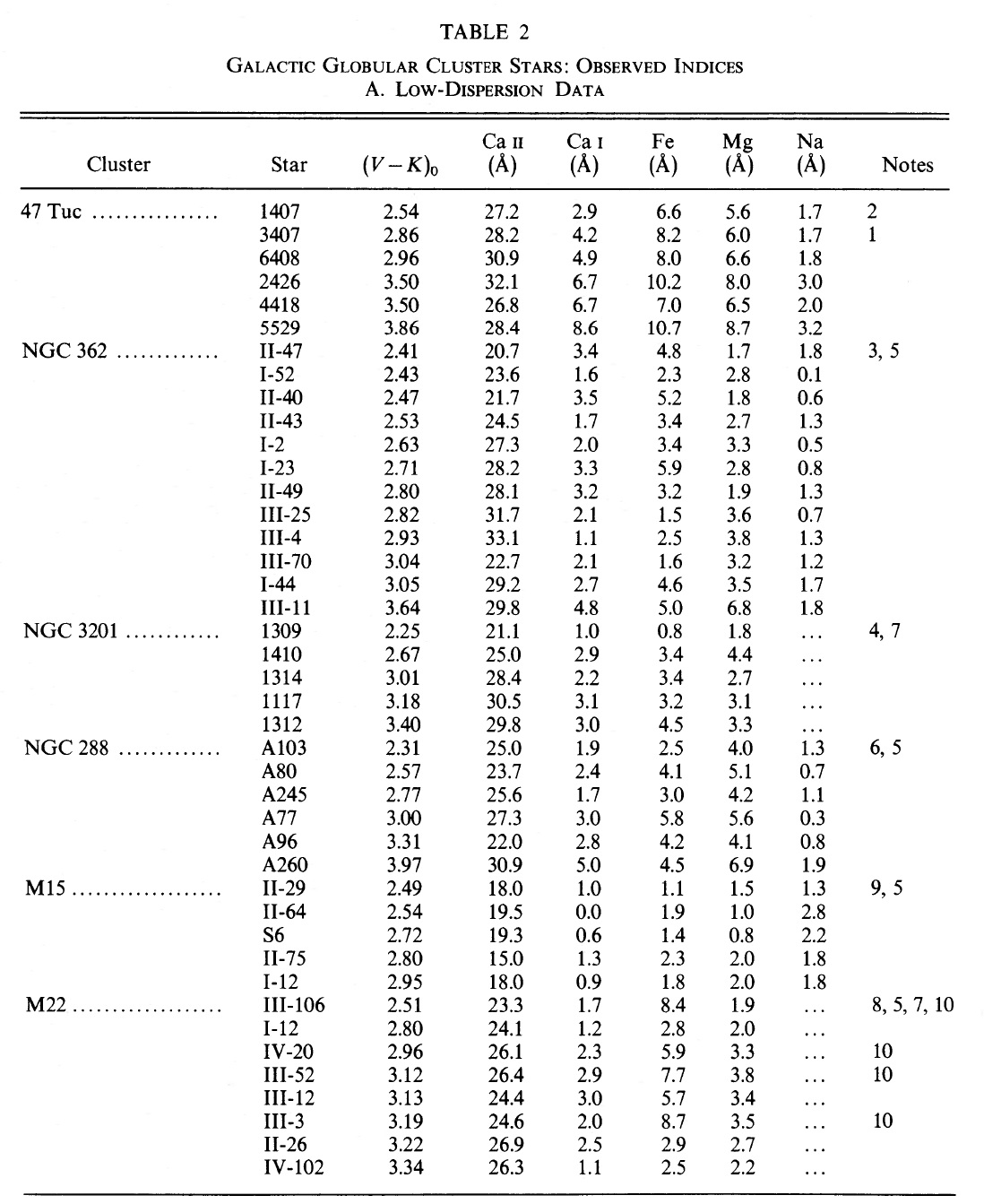

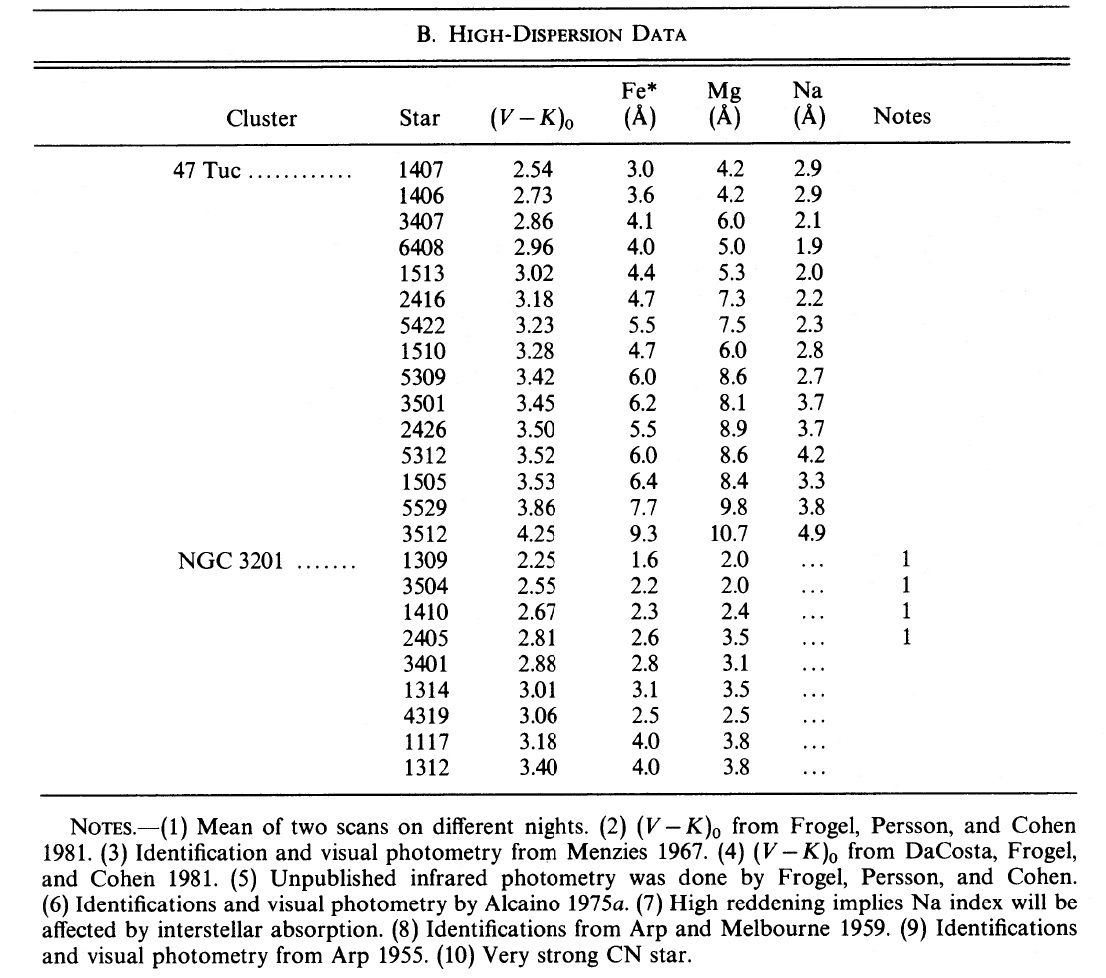

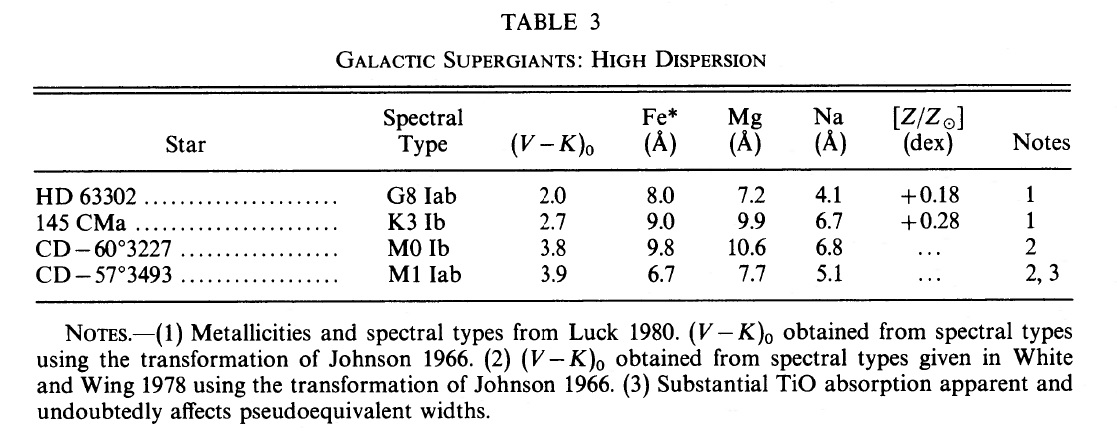

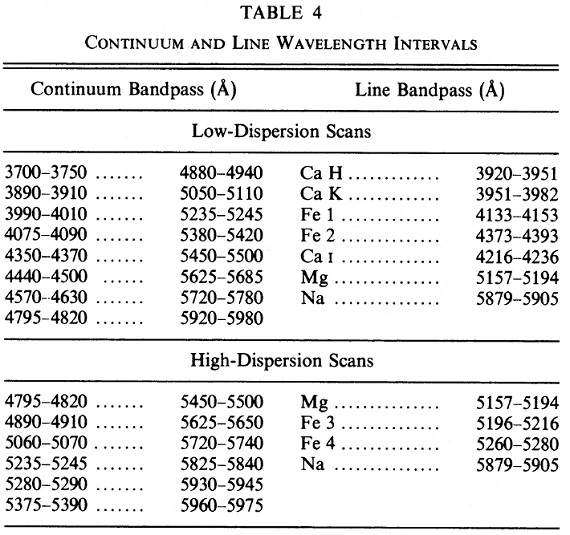

星団と候補星の選択 Alcaino 1975, Hesser, Hartwick, Ugarte 1976 から CMD があり、発達した 赤色巨星枝を持ち、かつフィールドが薄い星団を選んだ。そこから、K 型星と 思われる明るい星を選んだ。早期型だと金属線が少なすぎる、M-型星の解析は 難しい、からである。表1に各星団から選んだ候補星を載せた。(V-K) を 有効温度の指標にした。それらの多くは、 Frogel, Cohen (1982) により赤外観測がなされている。 分光観測 全ての星に、デュポン 2-m 望遠鏡に着けた 増幅レチコンで、分解能 3.4 A の分光観測を行った。分光観測デー タを表2に示す。 2" 穴径の二つの入射口によりスカイ光の差し引きをデジタ ルで行った。もっと明るい、若い星団内の赤色超巨星は分解能 1.7 A で観測 した。参照データは、いくつかの銀河系超巨星、 47 Tuc 星、 IC 3201 内 の星をスキャンした。それらは表 2B と表3に示す。 測定 表4に示す連続光波長でのカウントを用い、表4に挙げた吸収線に対する 準等値巾をデジタルに計算した。表1−3にライン準等値巾を示す。CaII 指数は CaII H, K 線の値の和である。Fe 指数 Feは低分散データの Fe I と Fe II の準等値巾の和である。また、Fe* は高分散データの Fe3 と Fe4 の 和である。サンプルの赤化は小さいので、Na D 線に星間吸収線の補正は行わ ない。 |

表4.連続光とラインの波長帯 |

|

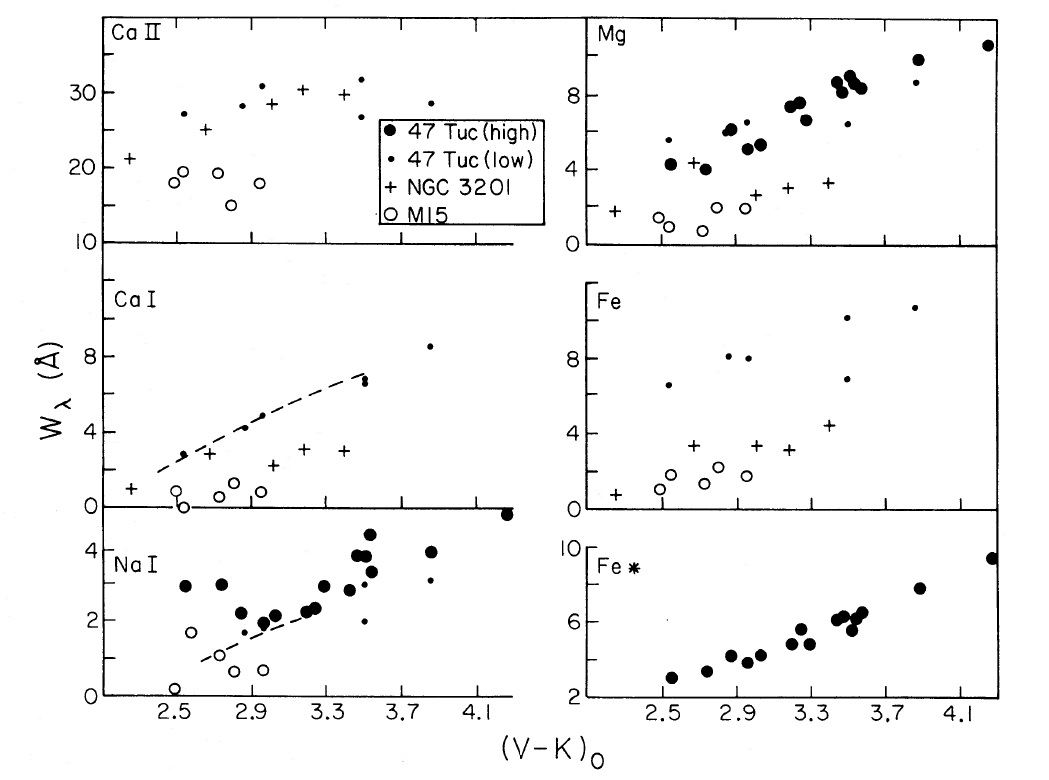

銀河系球状星団 図1は 47 Tuc, NGC 3201, M 15 の準等値巾と (V-K)o の関係を示す。 47 Tuc は低分散と高分散データを表示した。M 15 の Na D 線の値は星間吸収の 補正として、1.1 A 下げた。各星団内の星が (V-K)o と共に単調に増加して いく様子が見て取れる。同じ (V-K)o で見ると M 15, NGC 3201, 47 Tuc の 順に強くなっていくのが判る。準等値巾は (V-K)o カラーと組み合わせると 銀河系球状星団をメタル量によって並べることができる。 Deutsch 法 LMC 星団の組成比は、銀河系球状星団のメタル量データに頼って、内挿で決 める。内挿法は Deutsch 1966 の成長曲線のダンピングパートを利用する非常に 単純な方法に従う。Cohen 1978 に従い、Wi = 星 i のあるラインの準等値巾, Zi =そのラインが示す組成比とする。星 i と j に対し次の関係を仮定する。

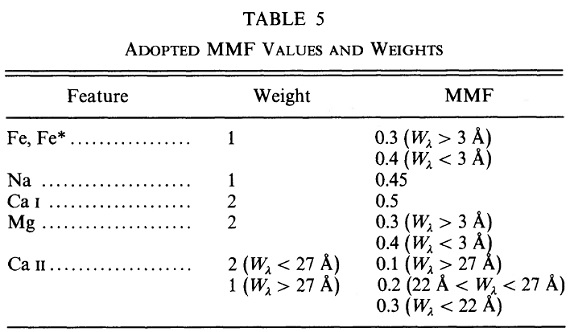

MMF = メタル量ファクターはラインごとに異なる。それを表5に示した。 |

表5.MMF 値とメタル量平均の際のウェイト |

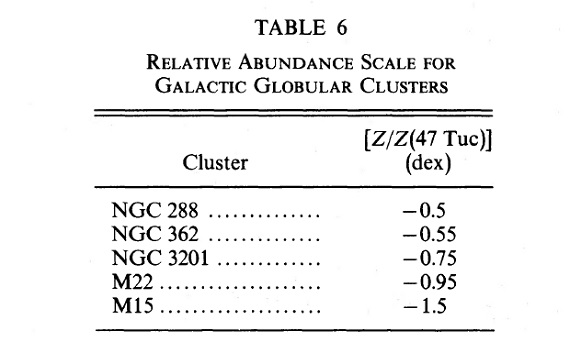

表6.銀河系球状星団の 47 Tuc に対する相対組成スケール 銀河系球状星団の相対メタル量 表2A の銀河系球状星団6個に対し、メタル量を導いた。まず、各星団に対 して図1と同じような図を作った。式 (1) を最も赤い星と最も青い星に適用 して、組成比を決め、表5の重みで平均して 47 Tuc に対する相対組成比を決 めた。その値を表6に示す。 |

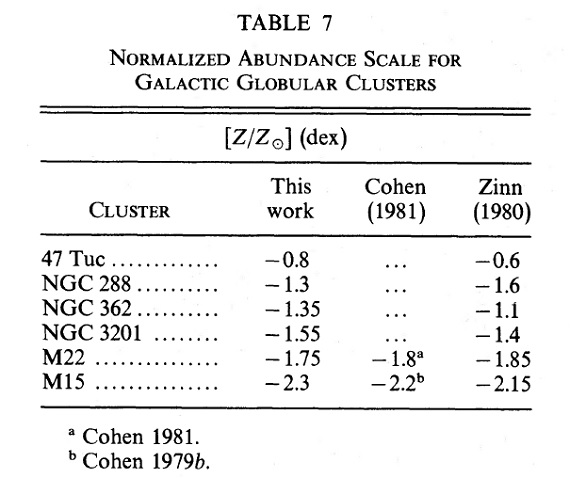

表7.太陽に対する規格化メタル量 太陽に対する相対メタル量 高分散分光から、[Fe/H] = -2.2(M 15), -1.8(M 22) である。そこで、 [Fe/H] = -0.8(47 Tuc) を採用して他の球状星団の [Fe/H] を決めた。 |

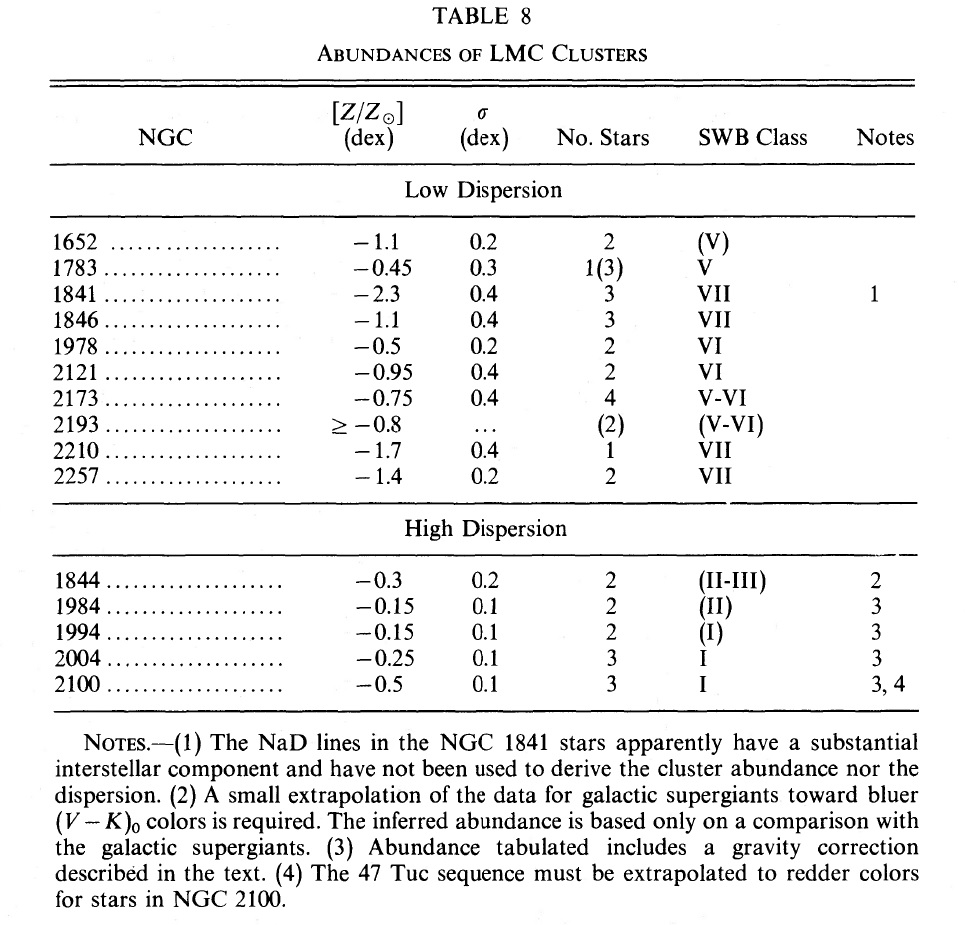

3.3.低分散データからの LMC 星団の組成表1の準等値巾と表5の MMF を式(1) に代入して、 47 Tuc に対する相対 組成比を、次に [Fe/H] = -0.8 を使い各星団の [He/H] を決めた。表8に それを示す。Hartwick, Cowley 1980 の研究と重なる星団が3つある。 NGC 1978 は彼らの結果と合わない。3.4.高分散データからの LMC 星団の組成 |

3.5.問題とエラー若い星団NGC 1844 は青すぎて 47 Tuc とは比べられない。そこで、銀河系超巨星の 指数と比べて相対組成比を決めた。銀河系超巨星は [Fe/H] = +0.2 を仮定し た。表8の値はそうして得られた。この決め方には問題もある。 星間D線 D 線は強い星間吸収線を示すので、これの扱い=星間吸収無視も問題である。 |

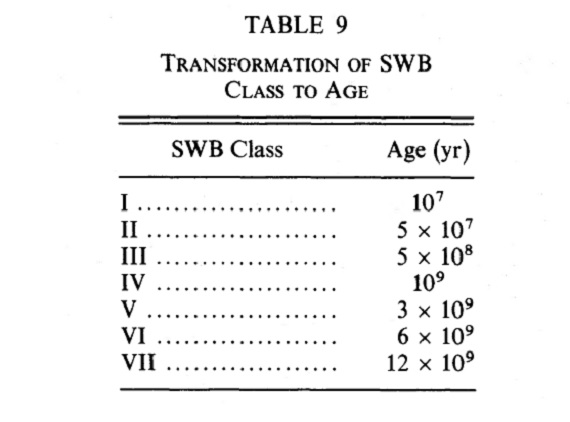

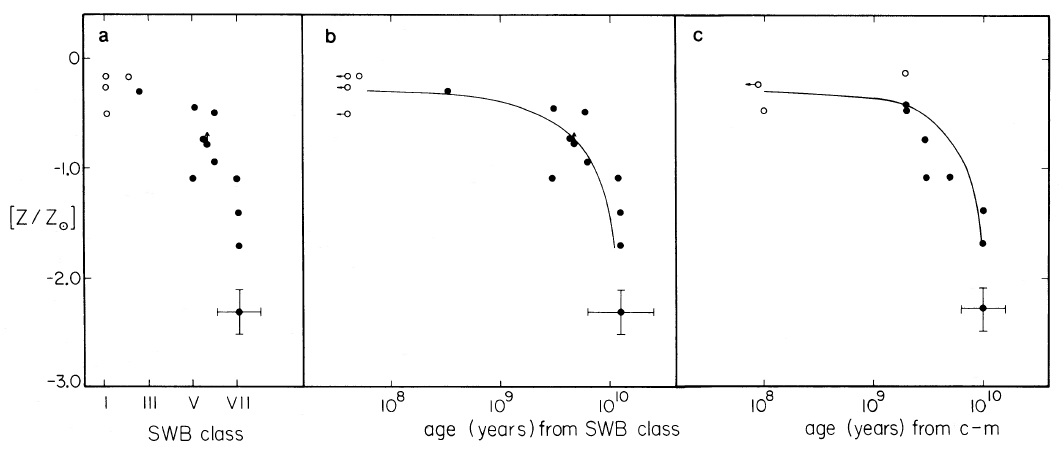

4.1.星団の年齢SWB 年齢Searle, Wilkinson, Bagnuolo (1980) は星団積分光のスペクトルが、SWB I で B1, SWB II で B6, SWB III で A3 に 対応することを指摘した。我々はこれを主系列ターンオフ光度と考え、Iben 1974 の恒星進化モデルによる主系列年齢につなげた。また、LMC の SWB VII 星団は 12 Gyr と仮定する。SWB IV, V, VI は Frogel, Cohen (1982) や Mould, Aaronson (1982) が明るい炭素星を見出した星団クラスである。これらの星団の炭素星光度関数 などから、炭素星の母星は 1 - 3 Mo と考えられる。その主系列寿命から、 SWB IV - VI は中間年齢星団と呼ばれる。表9にはこうして決めた SWB クラス と年齢との関係を示す。 サンプル星団の SWB 分類 サンプル星団の内 10/15 個は SWB 年齢が与えられる。残り 5 個は表8で 括弧で括ってある星団だが、それらの SWB 分類は CMD を既知の SWB 星団と比 較して行った。 4.2.星団の年齢と組成の相関図2a = SWB クラス・メタル量関係図2a には LMC 星団 の 14 個に対し、メタル量と SWB クラスの関係をプ ロットした。白丸は超巨星を含む星団である。それらのメタル量は系統的に少 し低目かも知れない。3−5節を見よ。SWB クラスとメタル量の相関は明らか である。SWB VII のメタル量は [Fe/H] = [-2.25, -1.1] に広く分布する。 図2b = 年齢(SWB)・メタル量関係 表9を使うと、図2b の年齢・メタル量関係が得られる。Searle, Sargent 1972 は簡単な星形成率一定のボックスモデルを作った。図2b の実線はその 結果である。現在の (Z/Zo) = 0.5 と仮定した。 |

表9.SWB クラスと年齢 図2c = 年齢(CMD)・メタル量関係 図2c は CMD フィットから決めた年齢を使った年齢(CMD)・メタル量関係を 示す。年齢(CMD) は Hodge 1981 の収集から採った。実線=ボックスモデルは 星団形成が 10 Gyr 前に開始したと仮定している。 |

|

(1) 星団巨星のレチコン分光スキャン 15 LMC 星団からの 40 星のレチコン分光スキャンを行った。較正のため 6 銀河系球状星団内の 42 星のレチコンスペクトルも撮った。それらの準等値 巾 W が測られた。 (2) 星団メタル量の決定 球状星団の星の (V-K)o - W 関係をラインごとにプロットし、星団メタル量 (既知)から、星団メタル量の較正用内挿式を作る。この式に LMC 星団の W 観測値を当てはめて、星団メタル量を出す。 |

(3)星団の SWB 年齢 SWB クラスと年齢の関係を定め、それを用いて、星団の年齢を定める。(2) で決めたメタル量と結びつけて、星団の年齢・メタル量関係を導いた。 非常に簡単なボックスモデルでよく説明できることが分かった。 |