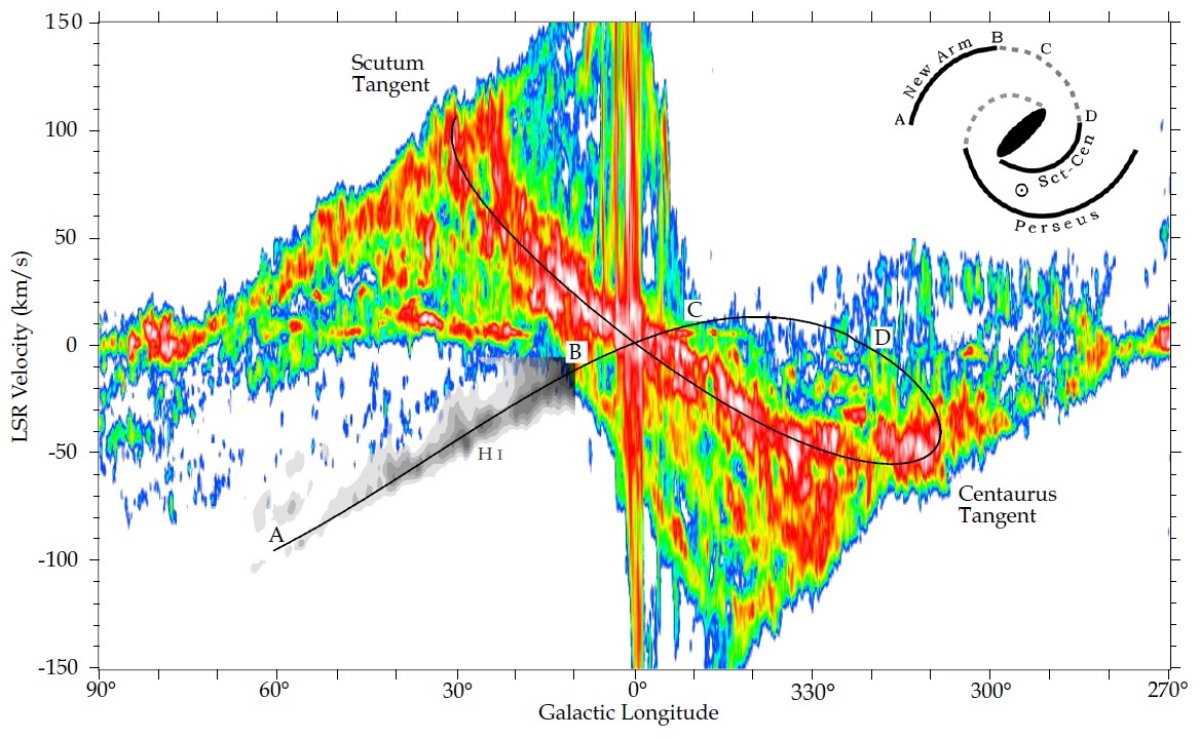

過去 50 年間、我々の銀河系の腕構造については、多くのモデルが提案されてきた。 しかし、銀河系のような棒銀河に期待される 180 度の回転対称性の明瞭な証拠は 依然として得られていない。そのためには、銀河系の向こう側の腕を追跡する必要 があるが、遠方天体は暗くなることと、銀河系中心の向こう側は手前の放射を強く かぶるので、非常に困難な作業となる。唯一の例外は遠方 3 kpc 腕 Dame, Thaddeus 2008 で、近い側の腕との対称性が明瞭に見えるのはひとえに二つの腕の外向き運動 が強いためである。本論文では、向こう側の腕が明瞭に確認された第2の例 として、太陽円外側第1象限に見つかった腕を報告する。この腕は、どうやら 盾座ーケンタウルス座腕の外側銀河系への延長であるらしく、ペルセウス腕の 対応対称腕らしい。

発見の経緯

始まりは盾座ーケンタウルス座腕をその接線 l = 309° の先へ、第4象限 まで追いかけようと試みたことであった。後に述べる理由でこれは失敗したが、 接線より遠く、第1象限の LAB 21-cm サーベイ Kalberla et al 2005 に現れたのである。このレターではその HI 観測にそっての CfA 1.2 m 望遠鏡に よる CO 観測の結果を述べる。

見過ごし

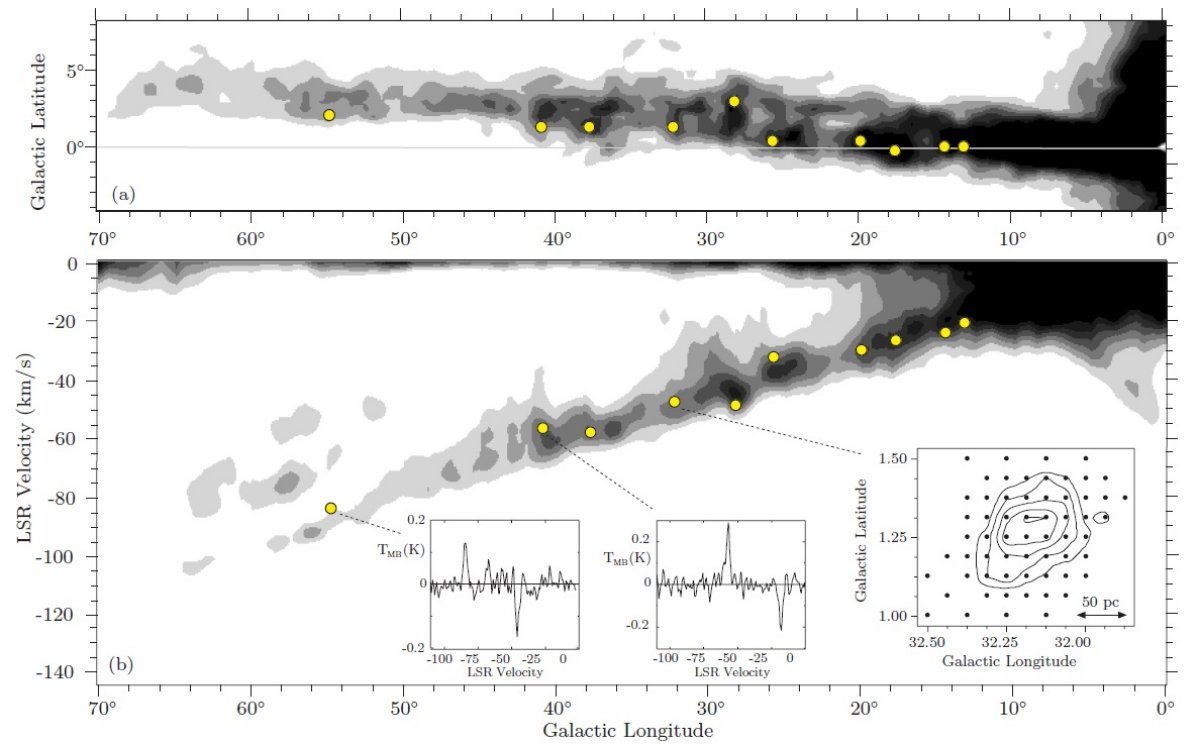

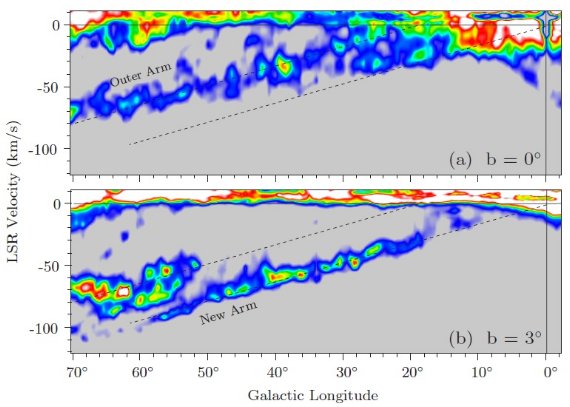

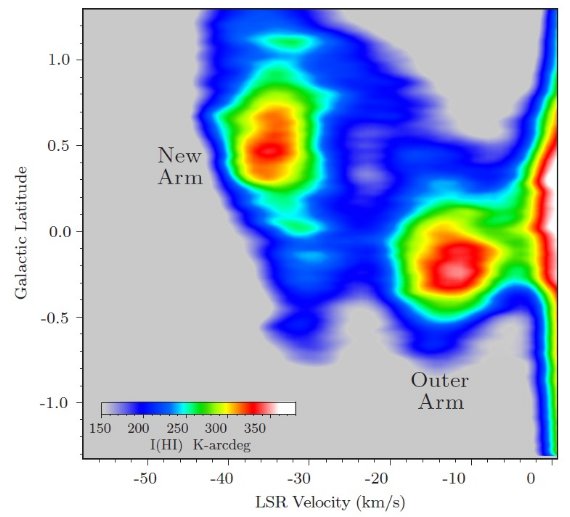

この腕が見過ごされてきたのは、腕の位置が銀河面から離れていたためで あろう。その銀緯はワープに追尾して銀経と共に増加していく。図1(a) で 分かるように、第1象限 b = 0 では、はっきり見える外側銀河ガス(負速度)は 良く知られたアウターアームのみである。図4に見えるように、この腕は CO でもはっきり分かる。しかし、 b = 3° では図1(b)を見ると、代わり に新しい腕が現れる。この腕はアウターアームよりも視線速度で 30 km/s より 負である。このずれがあっても、プラス銀緯での (l, v) 図はアウターアーム と間違えやすい。 Weaver 1974 の図7にはアウターアームと今回の新しい腕の両方が示されているが、どちら の腕もそれとして論じられていない。最近では、 Binney, Merrifield 1998 Galactic Astronomy の図 9.21 にこの新しい腕の b = 0° で見える一部が載っているが、やはり 何のコメントもない。

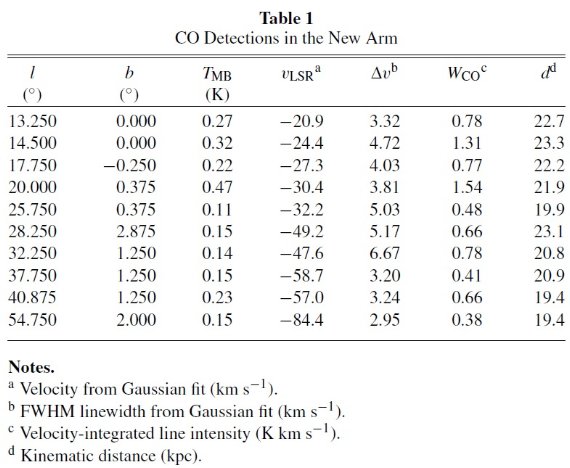

表1.新しい腕での CO 検出。

図1.21-cm (l, v) 図。(上)b = 0°. (下) b = +3°. 青ー白は(上)では 30 - 110 K、(下)では 15 - 55 K に対応。 上の破線=アウターアーム。下の破線=新しい腕。

図2.Stil et al 2006 VLA 銀河面サーベイによる l = [25, 30] 積分の 21-cm (b, v) 図。この 1′ 高分解能サーベイではアウター アームと新しい腕ははっきりと分かれて見える。不幸にも、このように区別 出来るのは狭い銀経範囲でだけである:l < 20° ではアウターアーム は v > 0 km/s の近傍放射と重なる。l > 35° では新しい腕の位置 はサーベイの銀緯限界 1°.3 を越えてしまう。