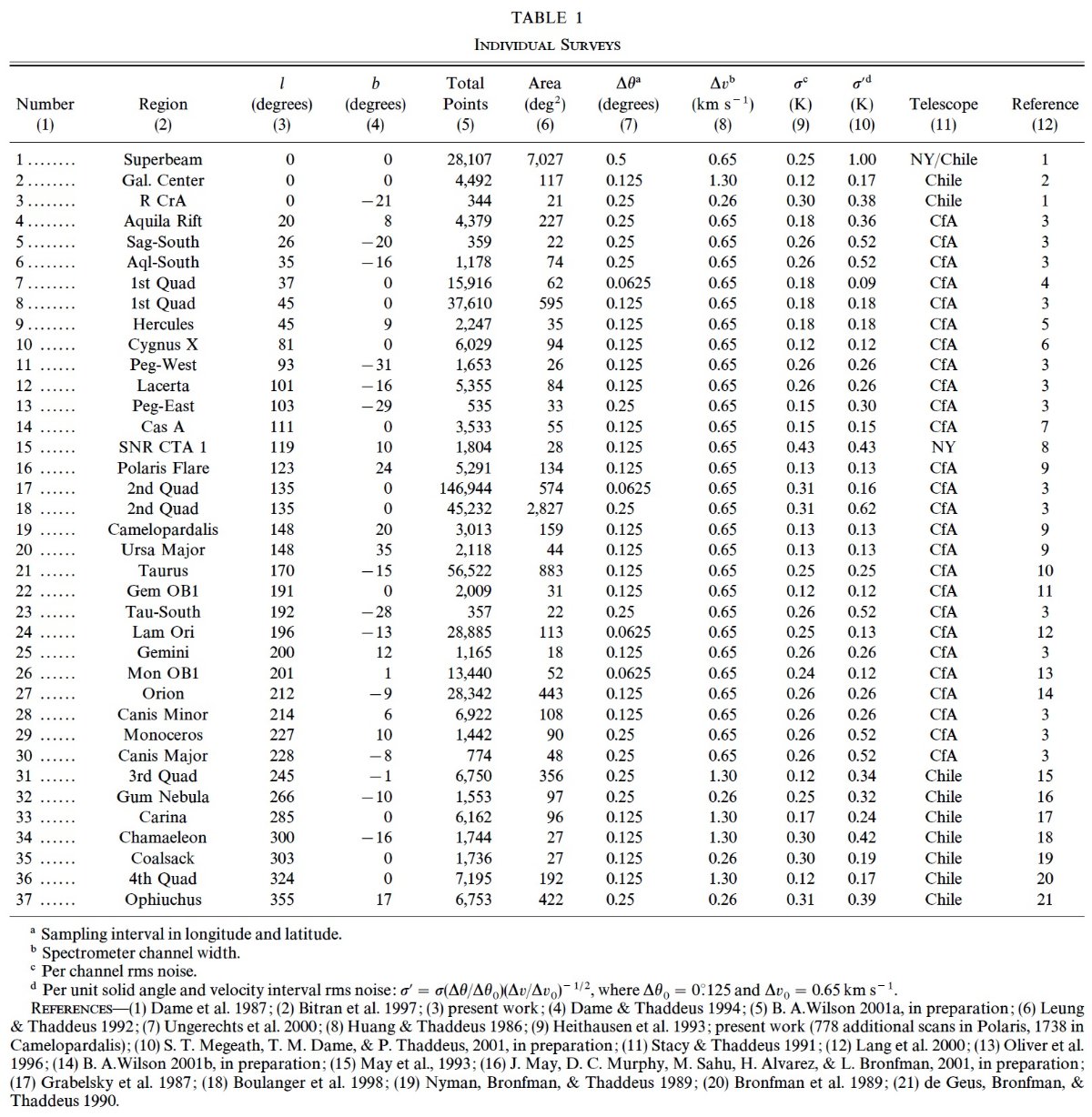

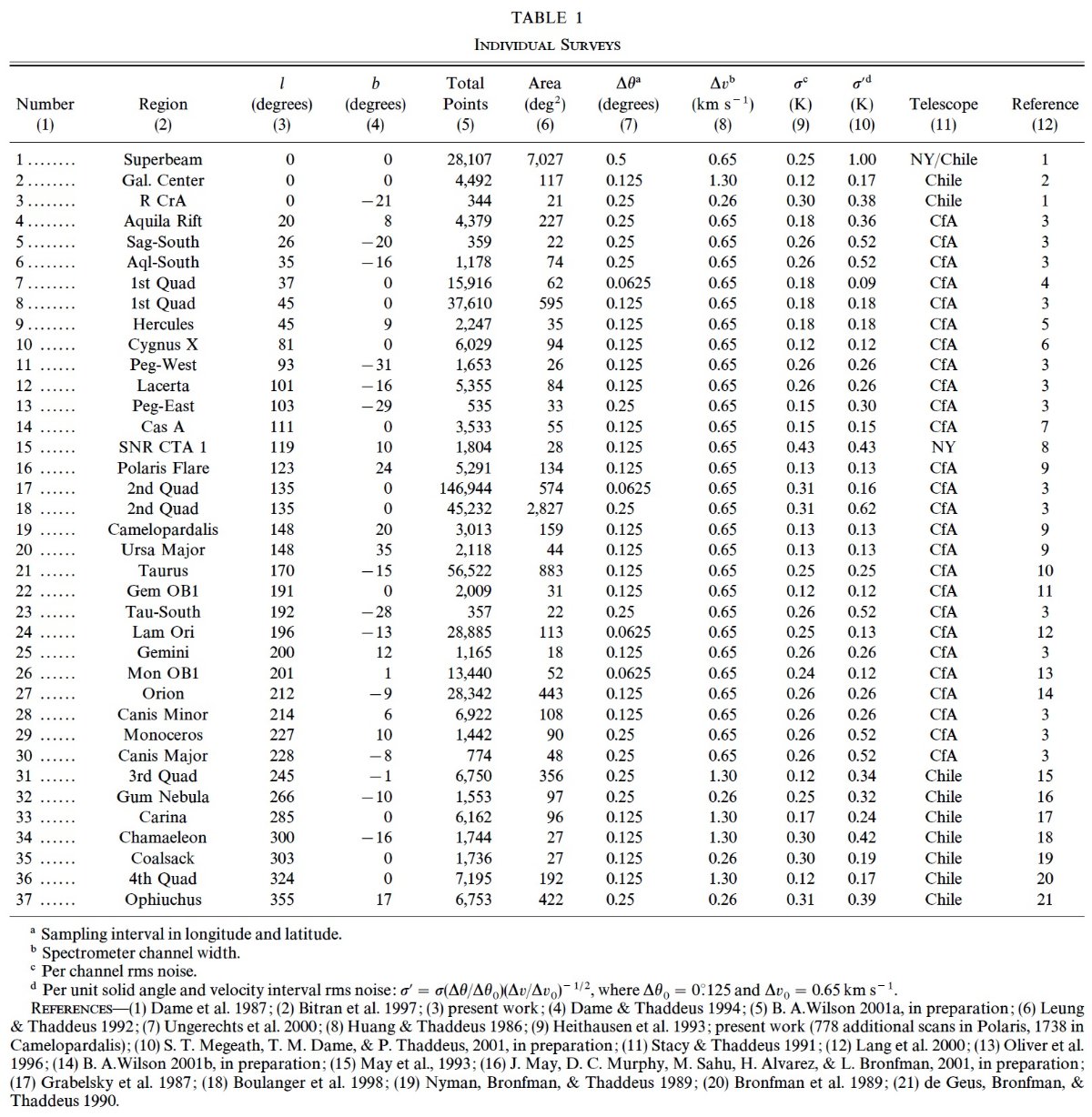

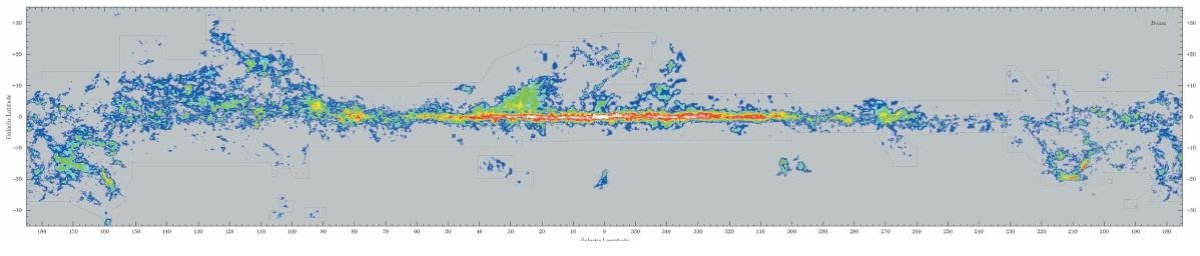

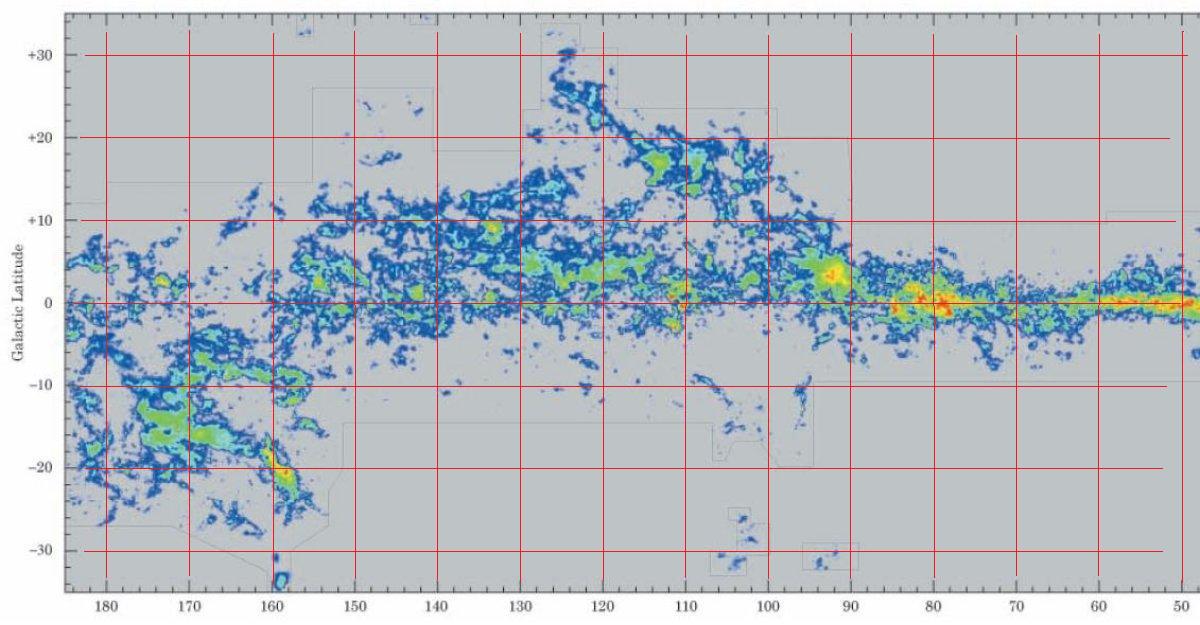

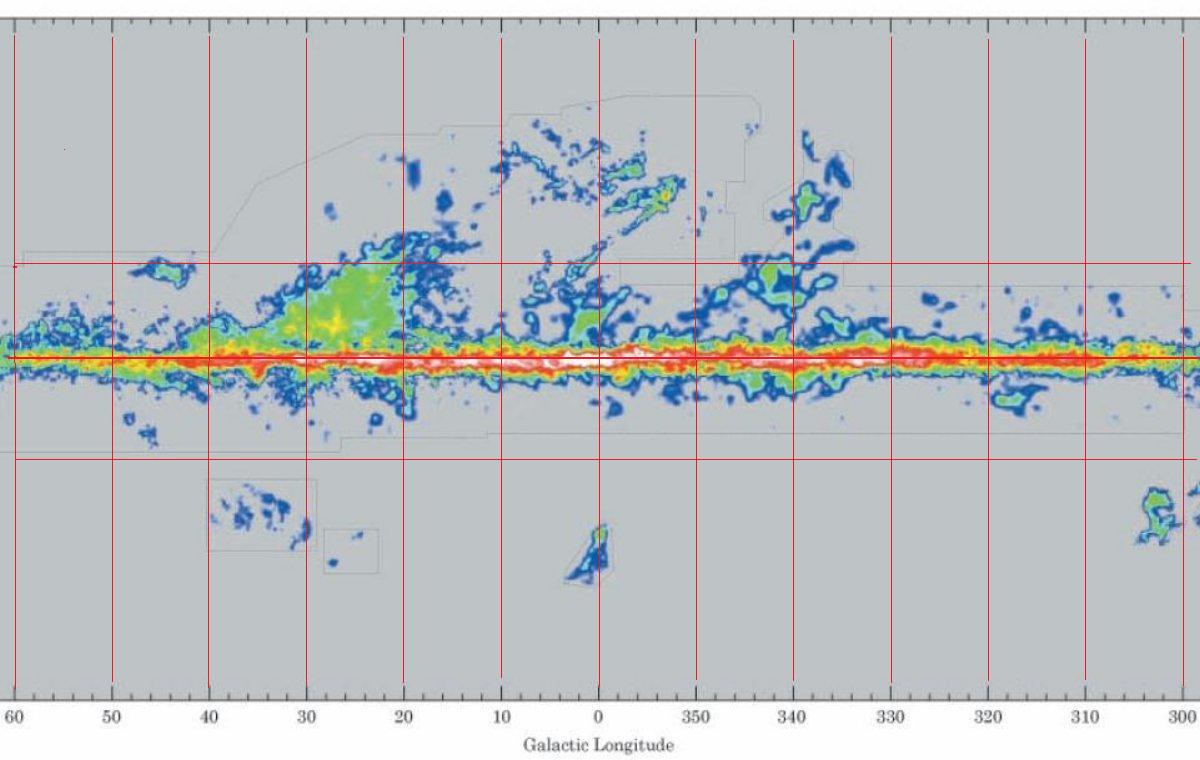

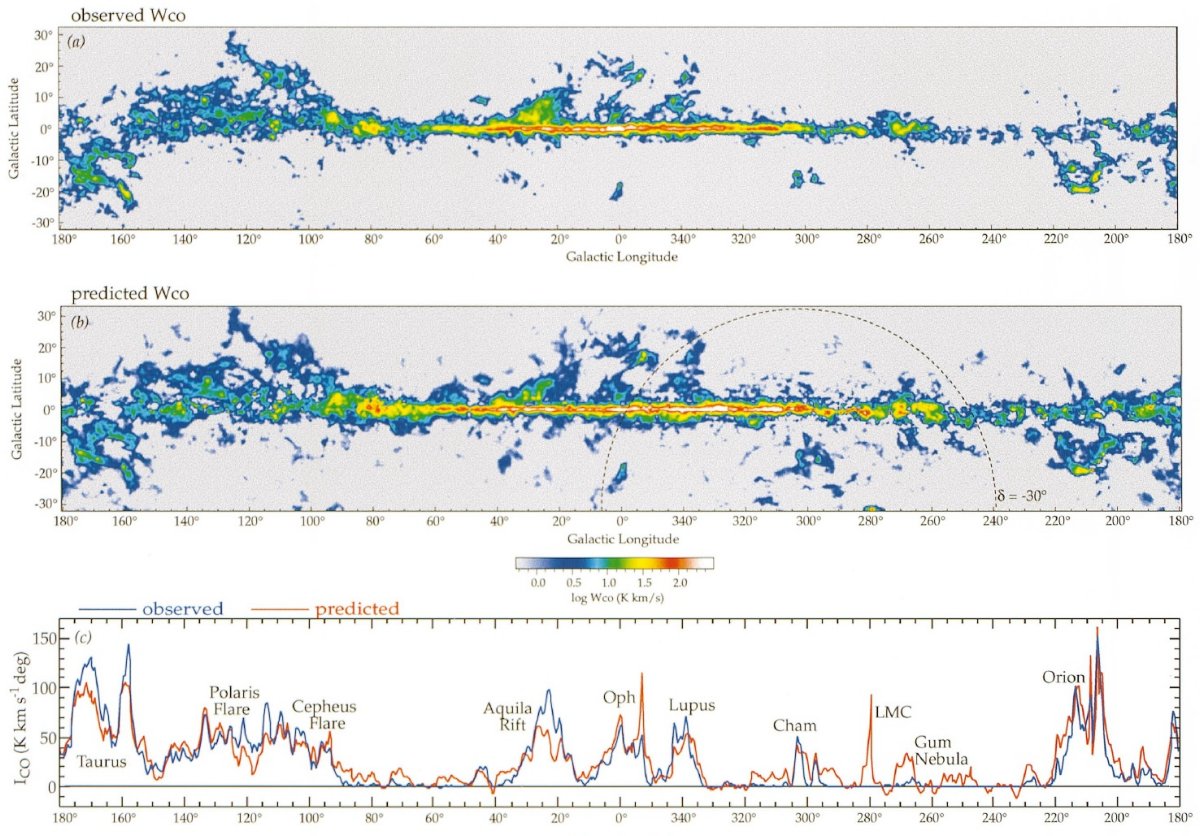

アブストラクト観測概略CfA 1.2 m 望遠鏡による第1、第2象限とオリオン、タウルスでの CO サーベイに この望遠鏡の過去の観測及び Cerro Tololo での観測、計 31 サーベイ観測を加えて、 銀河全体の合成マップを作った。観測は (1/8)° 間隔、銀緯 4 - 10° 巾、 ビーム幅は(1/4)° で行われた。 |

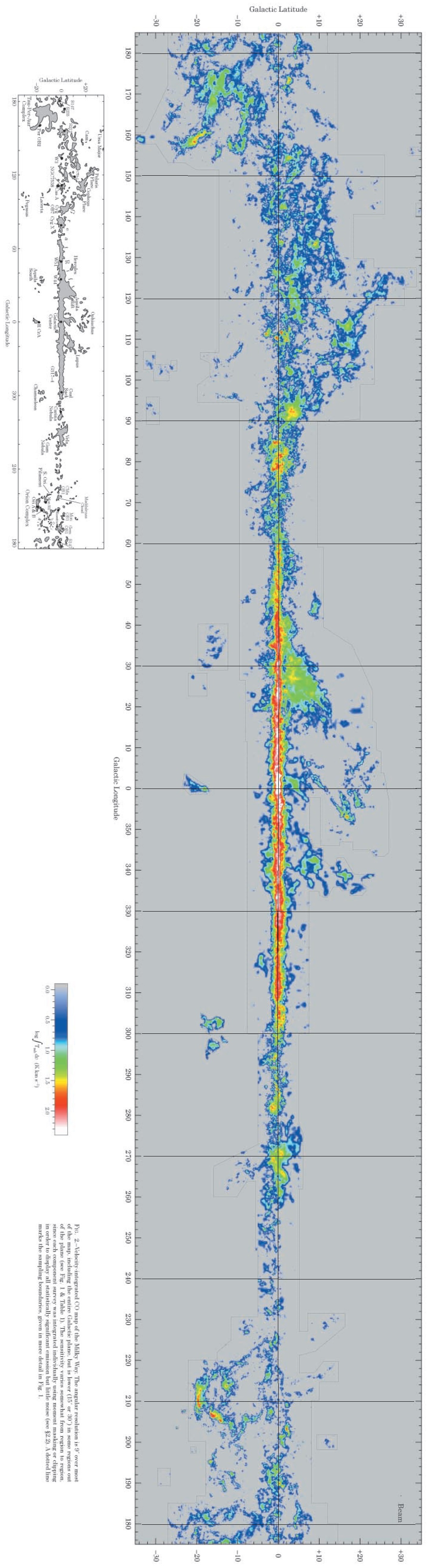

銀河系の骨組み構造 マップから銀河系の骨組み構造が見える。平均コラム密度は, |b| = 5° での 3 1020 cm-2 から |b| = 30° での 0.1 1020 cm-2 まで低下する。これは平面近似からの予想値 に較べると 6 倍も急である。しかし、この値はより高緯度での観測と一致する。 NH2/WCO = (1.8±0.3) 1020 cm-2 K-1 km-1 s である。 |

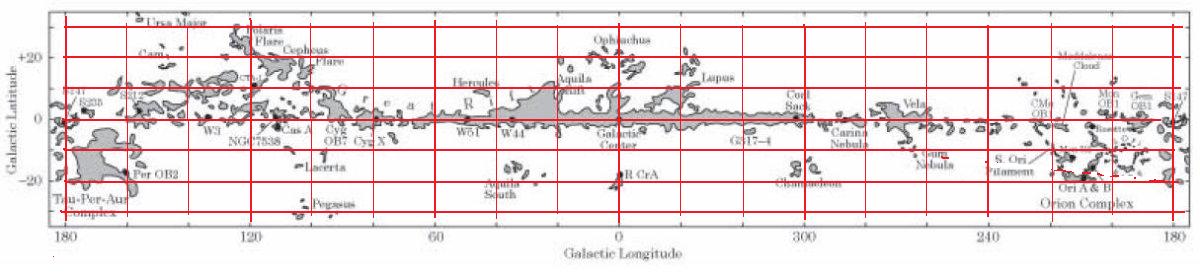

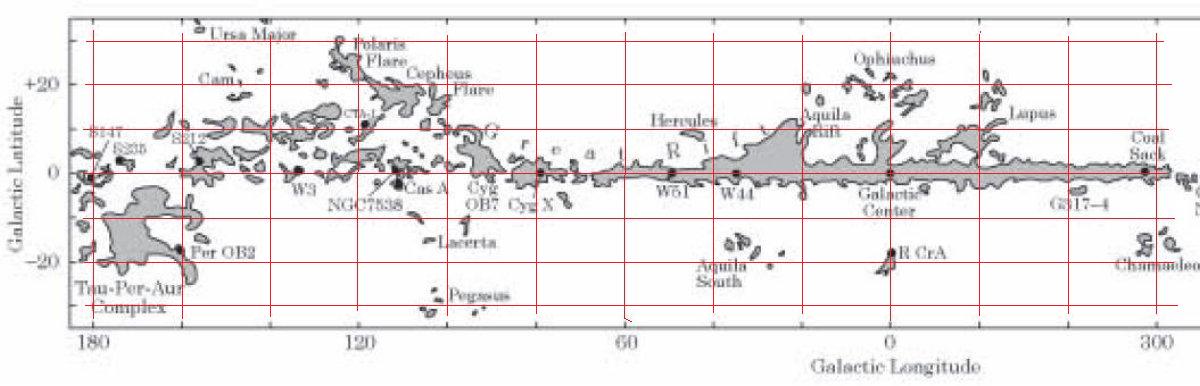

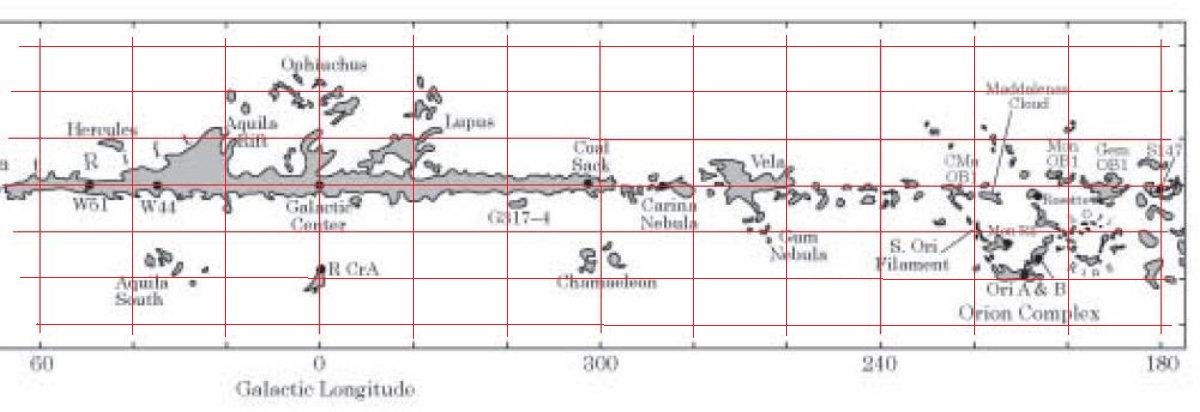

3.1.1.牡牛座暗黒雲牡牛座暗黒雲Ungerechts, Thadeus 1987 のスーパービームサーベイはペルセウス・牡牛座 ・御者座暗黒雲複合体が3つの雲からなることを示した。Per OB2 アソシエイ ションの上と下をほぼ平行に横たわる二つの雲は距離が約 350 pc でこのアソ シエイションと同距離にあると考えられる。上の雲はカリフォルニア星雲 (NGC 1499) と NGC 1579 を含む。下の雲は IC 348 と NGC 1333 を含む。 第3の雲は御者座・牡牛座暗黒雲を作り距離 140 pc と前の二つより近い。 |

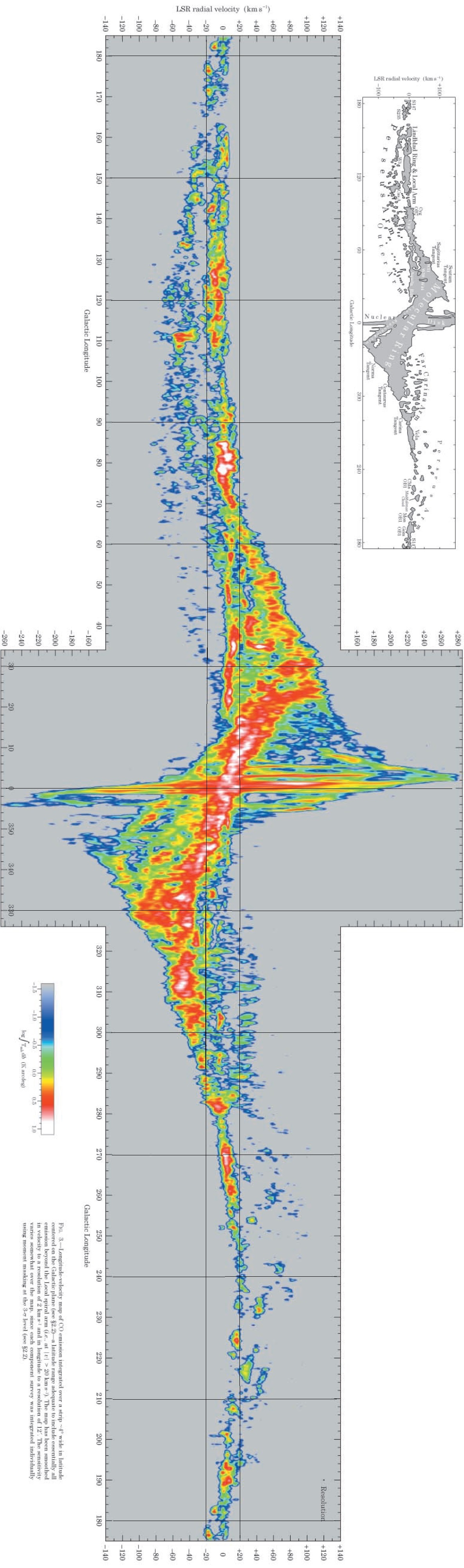

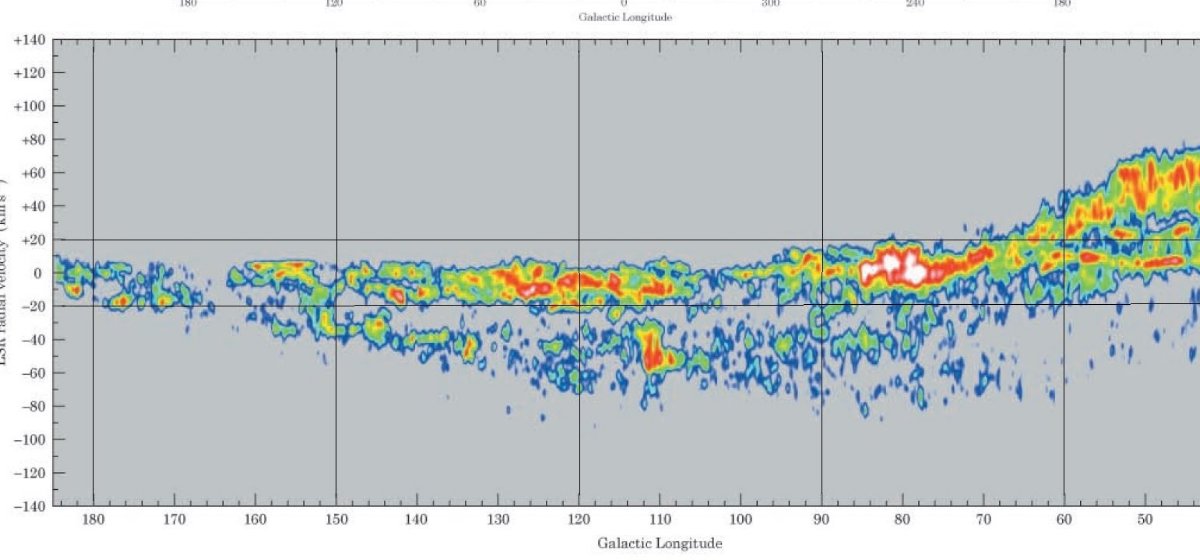

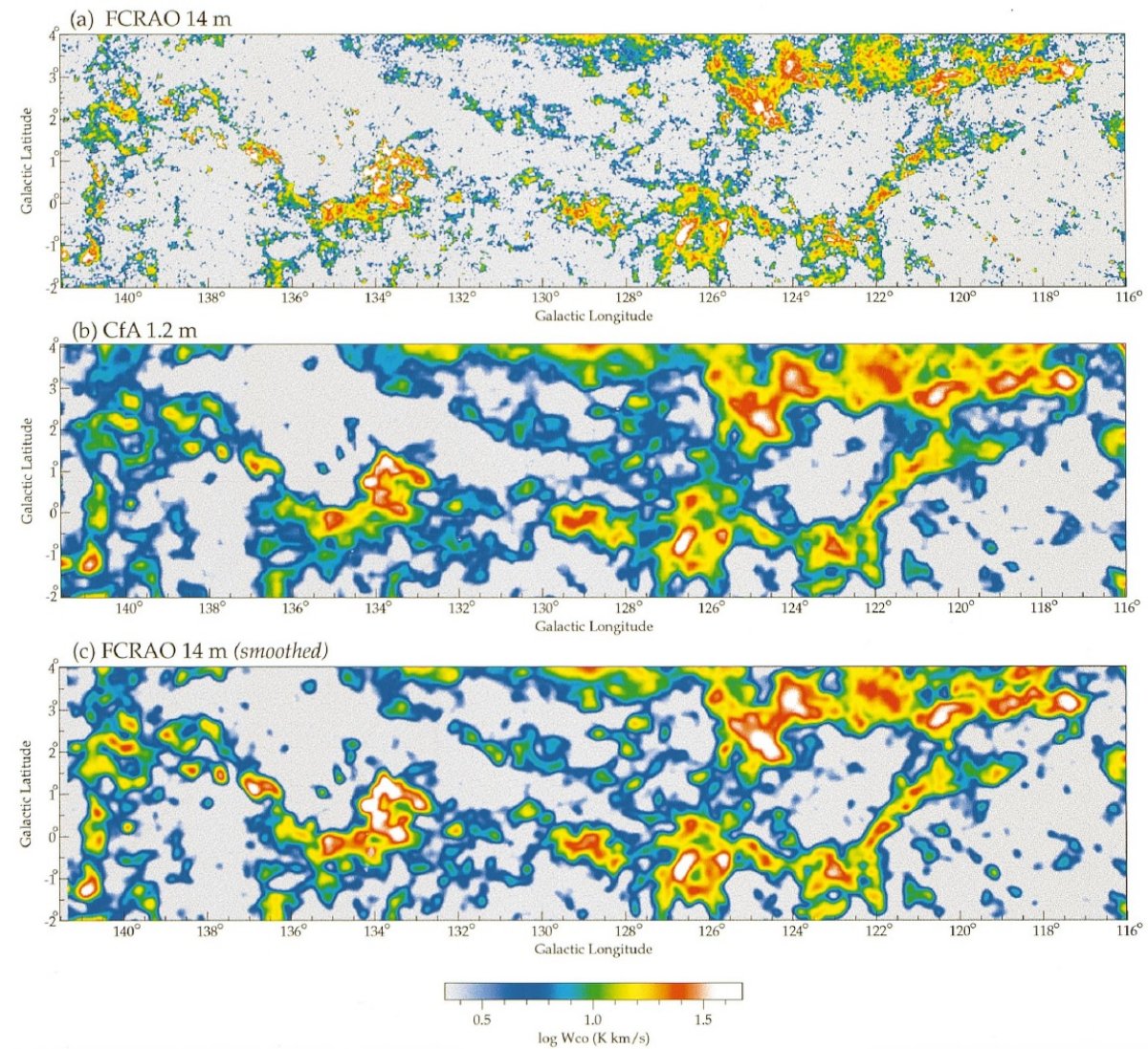

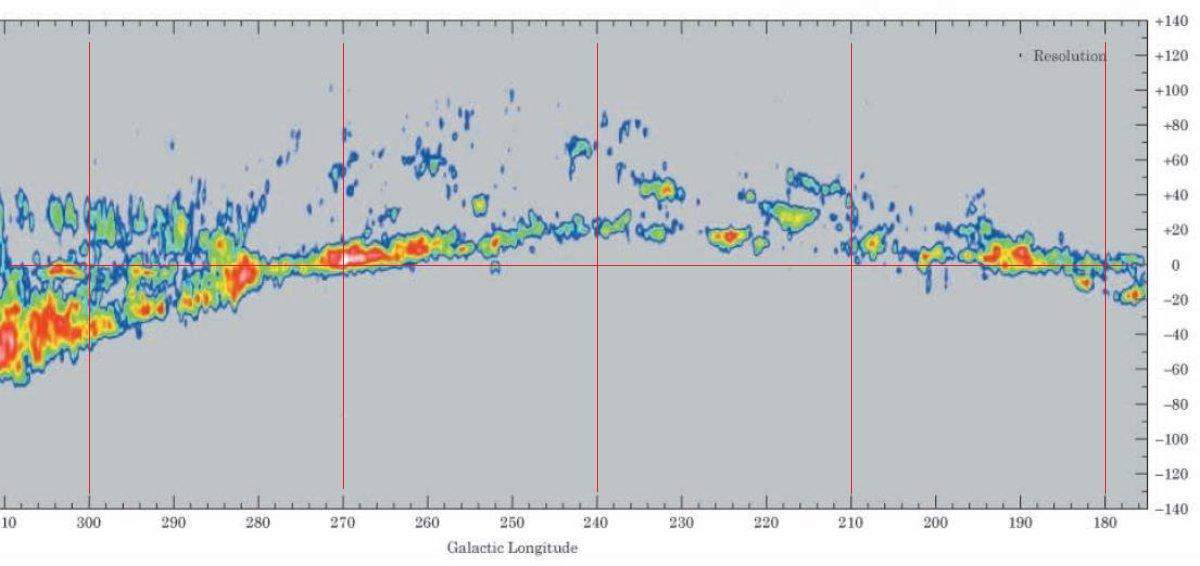

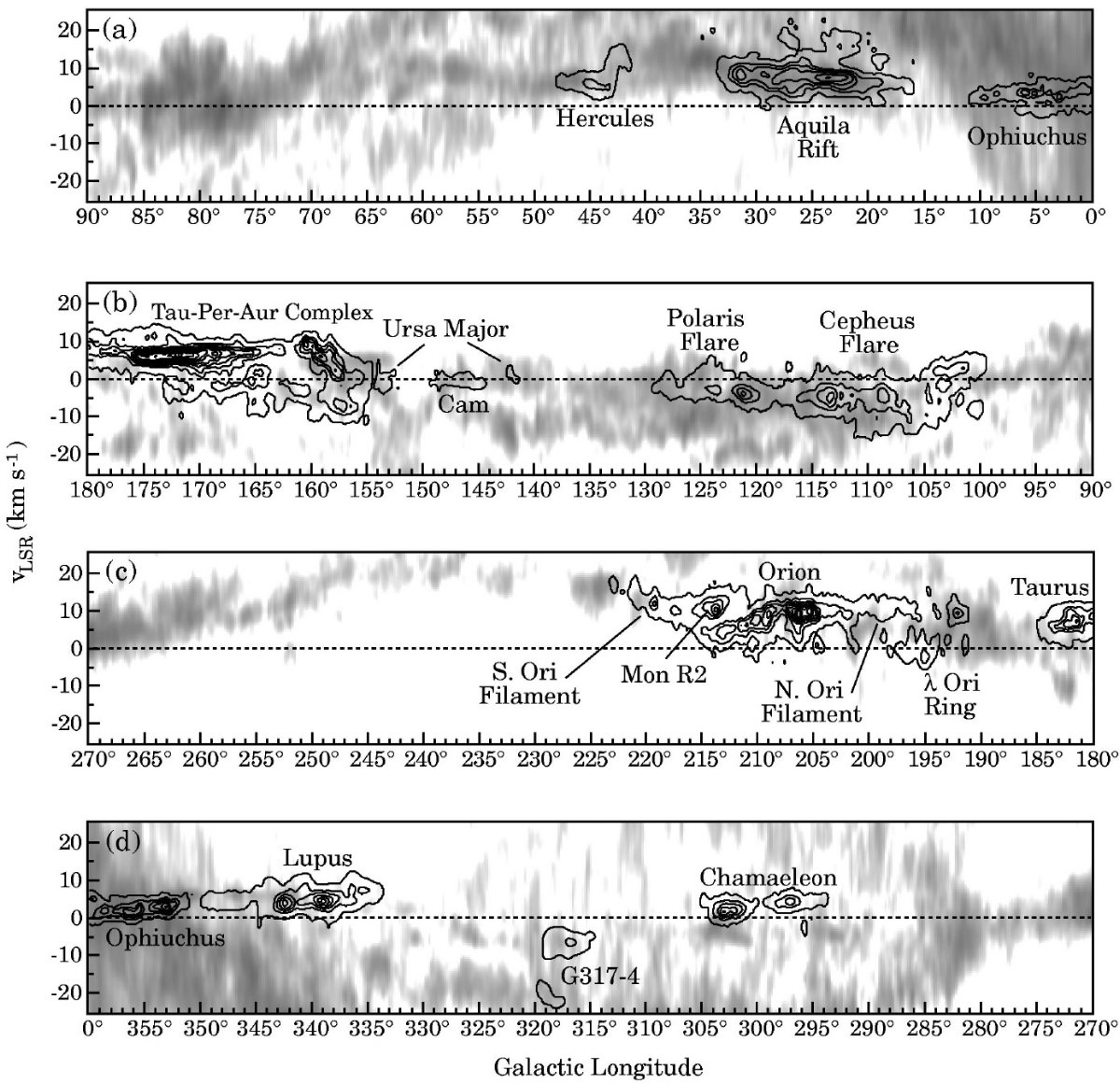

3.1.2.第2象限局所雲とペルセウス腕(l, v) 図は、局所雲の v = 0 km/s とペルセウス腕の -50 km/s の二本の 筋を示す。 分解能による画像の差の比較 図4には FCRAO 14 m 鏡による Heyer et al 1998 のペルセウス腕 l = [102, 141] サーベイを CfA マップと比較した。高分解能画像(a)を(b) に合わせてなまらせたが、それでも (c) の方は (b) より画質が高い。 |

3.1.3.ケフェウスとポラリスフレアケフェウスとポラリスフレアは銀河面上方を北銀極方向に伸びる高銀緯雲である。 領域が広いので Hubble 1934 が銀河の数が少ない領域として記述したほどである。 ケフェウスフレアは Grenier et al 1989 によりスーパービームマップ観測が行わ れた。彼らはこの雲と銀河面に近い他の糸状雲が直径 12° の緩いリングを成し、 内部に軟X線と連続電波源があることから超新星残骸ではないかとした。 |

これらのフレアは、l = 145 付近で我々の観測データのさらに上方にある大熊

座の雲と関係するかも知れない。遠赤外放射をガス総量の推定に用いる方法は

de Vries, Heithausen, Thaddeus 1993 が提案し、大熊座のポラリスフレアに

適用した。

3.1.4.IRで予想された雲図1で紫色のサーベイはこの領域で赤外観測から予言された雲を検出する 試みであった。サーベイ23のみが成功した。 |

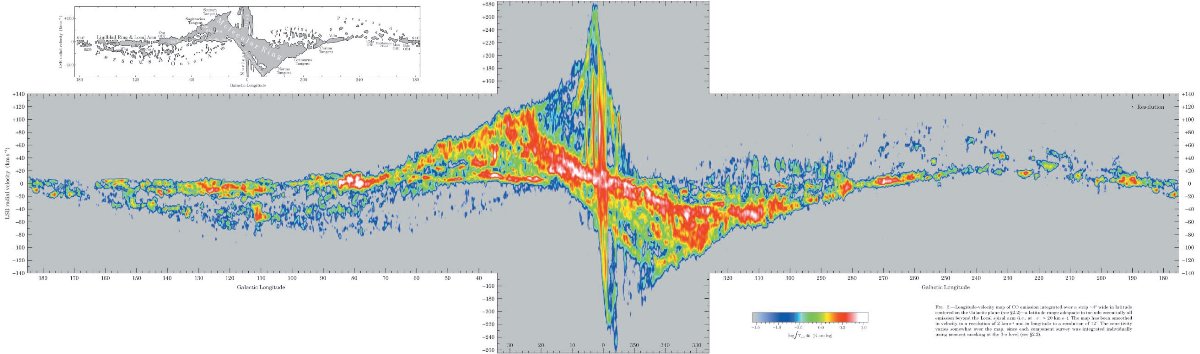

3.1.5.第1象限第1象限の CO サーベイは Cohen, Thaddeus 1977 に始まり、Cohen, Dame, Thaddeus 1986, Sakamoto et al 1997 と続いた。Dame, Thaddeus 1994 は高 感度観測を銀河面と直交方向に行い、内側銀河に弱く、広がった分子円盤が、 より濃い分子雲層の3倍の高さまで、 HI 層と同じくらいの高さまで、広が ることを検出した。それに続いて、第1象限を巾 10° で同じくらいの感度 の観測が行われ、他の構造が発見された。例えば、銀河中心から 3 kpc 以内 のガスの穴(図3の v ≥ 50 km/s, l ≤ 20 を見よ)に弱い放射層を発見 し、太陽円を超えた向こう側に第1象限全体に亘る渦状腕(図3の v ≤ -20 km/s) などである。("gas hole within 3 kpc of the Galactic center" って? ) 3.1.6.蛇つかい座、狼座、 R CrA 暗黒雲蛇つかい座、狼座暗黒雲蛇つかい座、狼座暗黒雲は銀河面から高い。蛇つかい座暗黒雲には太陽に最も 近い星形成域の一つが含まれる。狼座暗黒雲は牡牛座暗黒雲と同様に低質量星 形成域である。どちらも距離 150 pc, 質量 104 Mo 程度である。 |

de Geus 1992 は二つが Sco-Cen OB アソシエイションの中の Upper Scorpius

サブグループを囲む HI 膨張シェルの端に位置することを見出した。狼座

暗黒雲は我々のマップでは最も大きい近傍雲である。

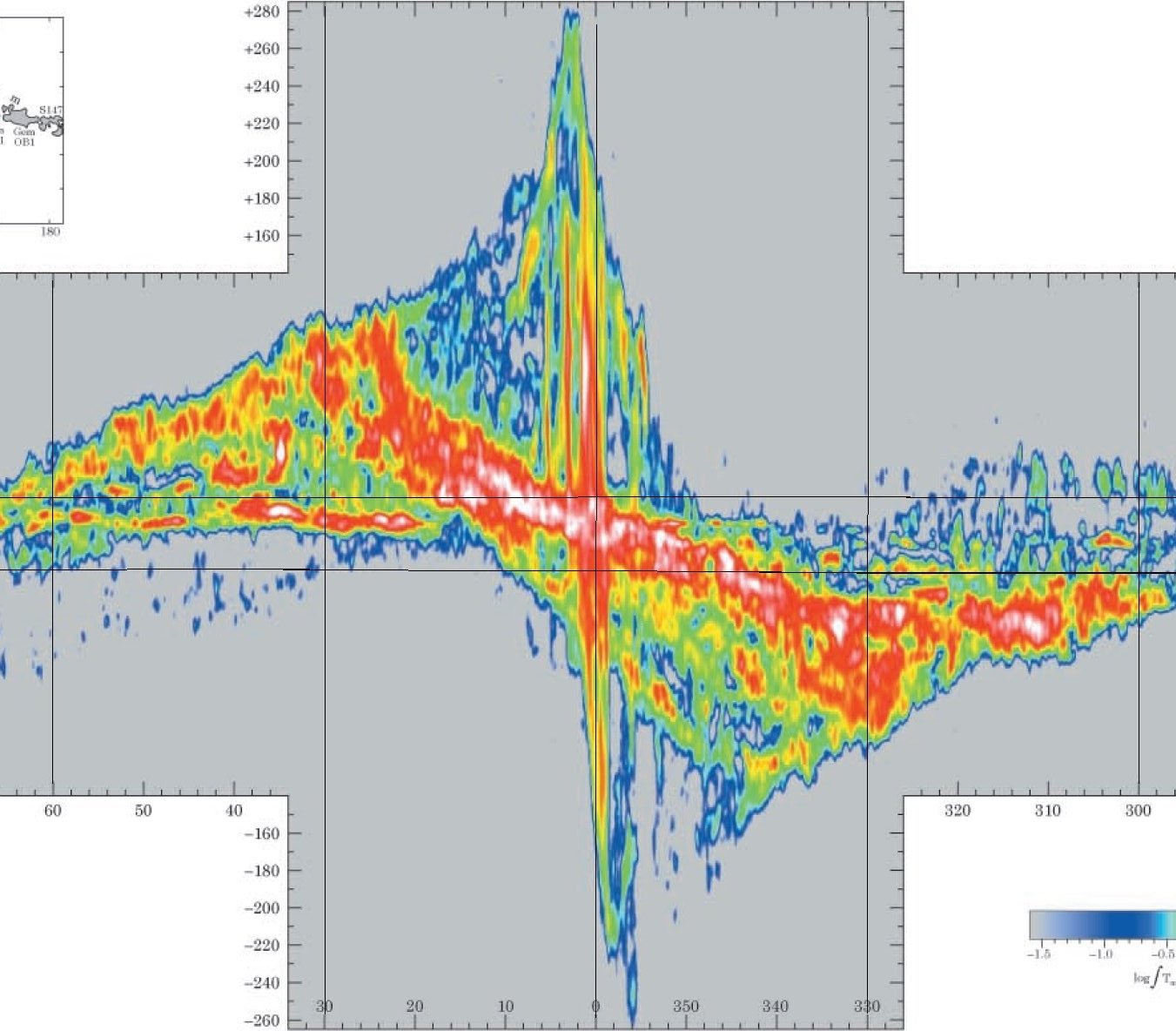

R CrA 暗黒雲 銀河面を挟んで蛇つかい座、狼座暗黒雲の反対側、距離も 130 pc で同じ くらいの所に R CrA 暗黒雲がある。中心に明るい A 型輝線星 R CrA があり、 他にも低質量の星が作られつつある。 3.1.7.銀河中心銀河中心は銀河面のどこよりも4倍は強い WCO が特徴である。 また、±250 km/s に達する非円運動でも際立っている。膨張 3 kpc 腕は (l, v) 図上で (0, -55) を通る斜めの構造である。l = 3, 5 には v = 0 から 150 km/s に達する一対の垂直な構造が見える。(l, b) マップでは これらは銀河中心距離で半径 75 pc の分子雲である。ただし、その線幅は 通常分子雲の10倍大きい。l = 3 の方は Bania Clump 2 とも呼ばれる。 |

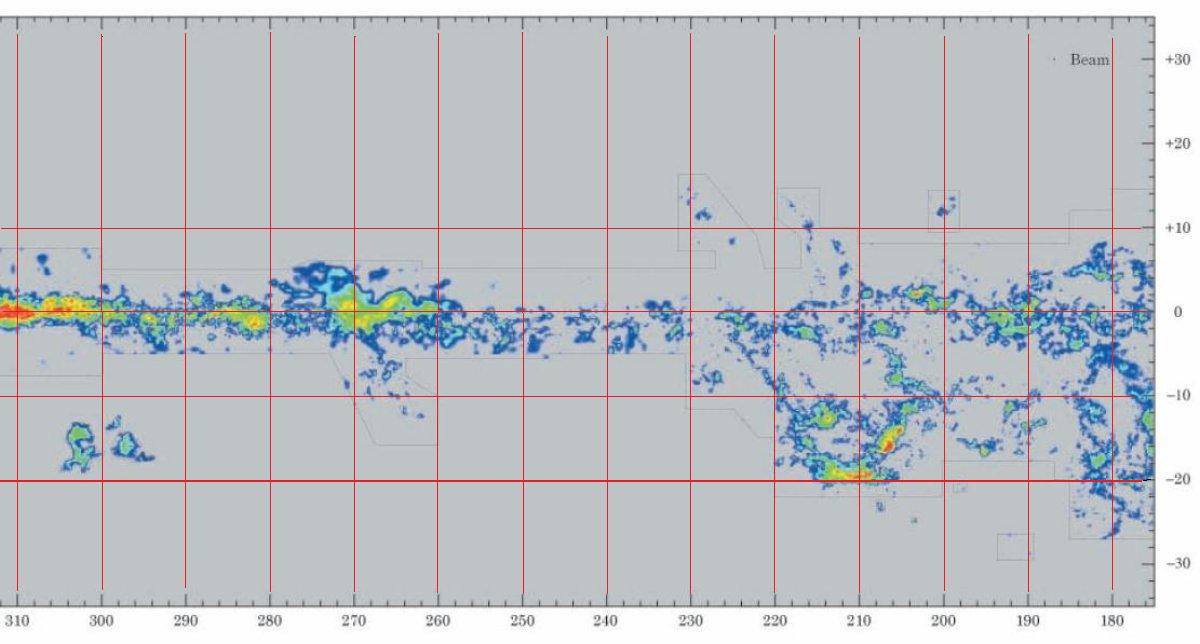

3.1.8.カメレオンとカリーナ暗黒雲カメレオン暗黒雲カメレオン暗黒雲は第4象限銀河面の下に位置する。赤化観測から導かれた 距離は 160 pc で、蛇つかい、狼、R CrA 暗黒雲までの距離と近い。遠赤外、 HI 観測からこの雲の外側に大量のガスとダストが広がっているらしいことが 分かった。 カリーナ暗黒雲 カリーナ星雲 l = 280 はカリーナ腕の接点付近にある。図3の (i, v) 図 に見られるようなループ構造は、見間違えようのない渦状腕の特徴である。 太陽円外側の運動距離の一意性とその領域での分子雲密度が低い所為で、この 腕は非常に遠方まで追跡可能である。最も遠い雲は (l, v) = (325, 30) で 太陽からの距離 17 kpc である。 3.1.9.第3象限太陽円以遠での分子雲分布は第2象限と第3象限では大いに違う。第2象限 では太陽近傍の糸状に連なる雲が大きな系を作っていた。それらは第3象限 では全く見えない。その代りに、太陽から 1 - 2 kpc の距離に大きな分子雲の 複合体が存在する。それらには、 CMa OB1, バラ星雲(Blitz 1978)、Mon OB1 (Oliver, Masheder, Thaddeus 1996), Gem OB1 (Stacy, Thaddeus 1991) に 付随する暗黒雲がある。 |

さらに、Maddalena, Thaddeus 1985 が研究した異常に

低温の分子雲が CMa OB1 とバラ星雲の中間、銀河面のすぐ下にある。Lee, Snell,

Dickman 1994 はこの雲を従来の 10 倍高い感度でマップした。 ペルセウス腕の第3象限への延長は (l, v) 図に見える。しかし、第2象限に 較べると雲の数も強さも劣る。 3.1.10.オリオン領域二本の糸最も良く研究されている分子雲の内の3つ、オリオン大星雲、 NGC 2024 (オリオンB), Mon R2 分子雲は l = 210 銀河面の下方にある。これらは 多くの口径と波長でのサーベイがある。図2を見ると、オリオン雲は銀河面と 二本の長くて細い分子雲糸でつながっている。我々の観測はこの糸は銀河面を 向こう側まで突き抜けていることを示した。というのは、 l = 213 の銀河面 から上に延びる糸がオリオンの糸と同じ角度であり、かつ速度も 10 km/s で 同じだからである。 リング オリオンに隣り合って、λOri を励起源とする HIIR S264 を囲む ガスとダストのリングが見える。リング内部に CO がないこと、リングに亘る 速度勾配の存在から分子ガスは球状シェルではなく、視線方向に対し傾いた 円環状に分布している (Lang et al 2000) と考えられる。図2を見ると、似た ようなリング構造が銀河面上 l = 180 にもある。ただこの構造は視線方向に ある他天体で遮られている。図2内の枠図に示したように、このリング状構造 が比較的良く現れている下半分側は非常に古く (105 yr), 大きな (直径 3°) 超新星残骸 S147 を含む。 |

|

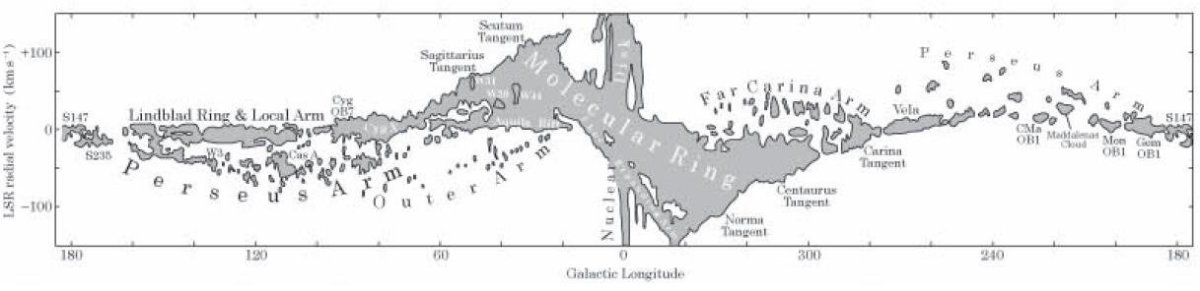

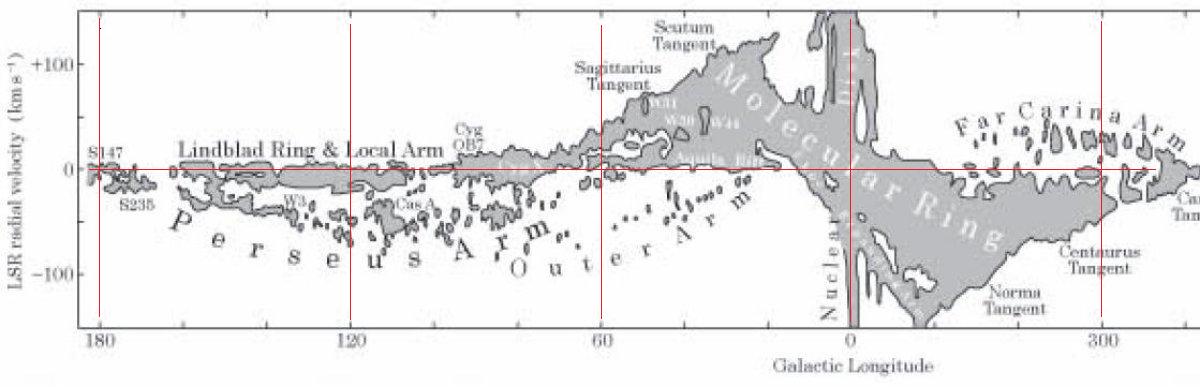

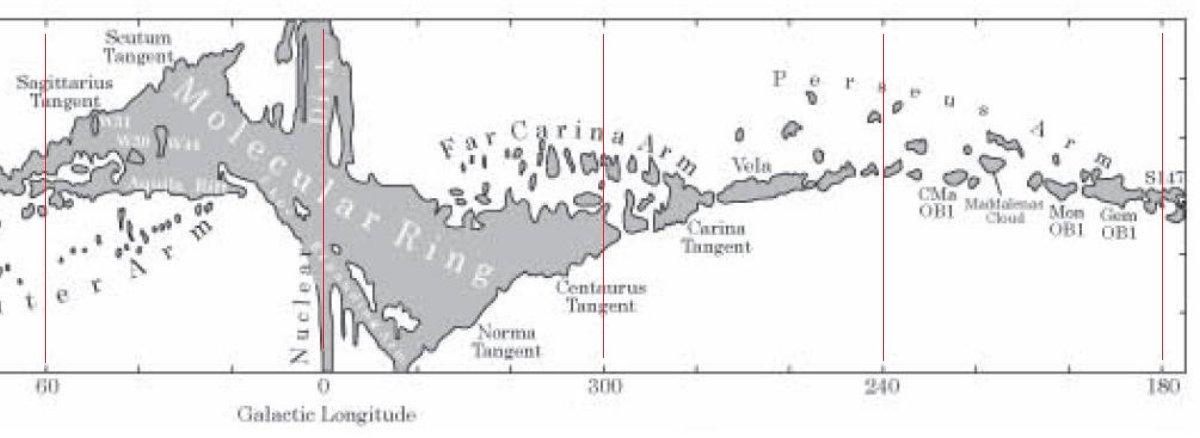

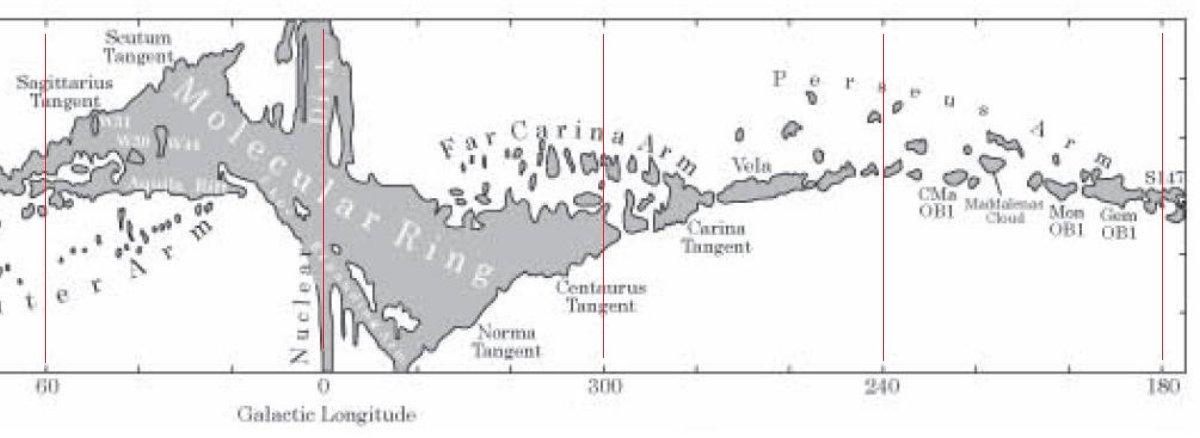

分子リング 合成マップの利点は個別天体の観測でははっきり見えない、天の川 分子雲系の全体構造が現れてくることである。 分子リング 図2で最も目立つ特徴は中心から両側 60° に伸びる細くて強い筋で ある。図3 l-v マップはこの強い筋は、所謂分子リング内の多数の分子雲の 連なりであることが判る。この分子リングは太陽と銀河中心のほぼ中間にある 巾の広い分子密度超過帯である。l-v マップに見られるリングの非対称な 見え方はこのリングが、恐らく中心バーから始まる何本かの腕から成っている ことを示唆する。( Fux 1999 ). リング外側で分子雲密度が急激に低下するのは |v| > 20 km/s の非局所 ガス放射を内側銀河 l = [270, 90] と外側銀河 l = [90, 270] とを比べれば すぐわかる。 巨大分子雲 l-v マップ上で強い(白い)ピークは 105 - 106 Mo の巨大分子雲複合体に対応している。太陽に近いその 例としてサジタリウス腕の W44 (l, b) = (35, 45) とペルセウス腕の Cas A (l, b) = (110, -55) がある。 近傍分子雲の列 太陽から 1 kpc 以内の分子雲は l-v マップ上で |v| < 20 km s-1 の領域に現れる。それらの雲は図3の l-v マップ上で連なった列として見える。 銀河系微分回転の結果、第1、3象限では正に、第2、4象限では負になる。 図3で使った銀緯積分域の外側に位置する、局所巨大分子雲の大部分は図5で 分かるように同じ低速度帯に属している。この列がよくまとまっていることは、 分子雲が局所腕または太陽も含まれているスパーにしっかりくっついていること を示す。内側銀河系では局所腕の放射はサジタリウス・カリーナ腕と v ではっ きり区別される。また、外側銀河系では距離の二重性が消えるので、よりはっ きりとペルセウス腕から区別される。大昔に Bok 1959 が示唆した通り、Cygnus X (l = 80) と Vela (l = 270) 領域が良く似ていて、かつ銀河面上で 180° 離れているのは局所腕を接線方向に見ているのであろう。その方向は CO で 非常に強度が大きいだけでなく、どちらも種族 I 天体が大きな距離範囲に亘っ て存在している。 |

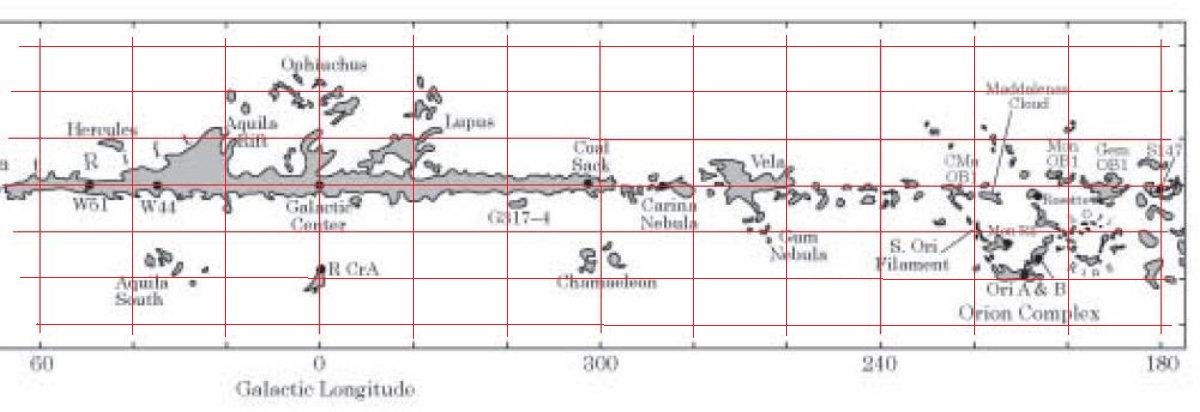

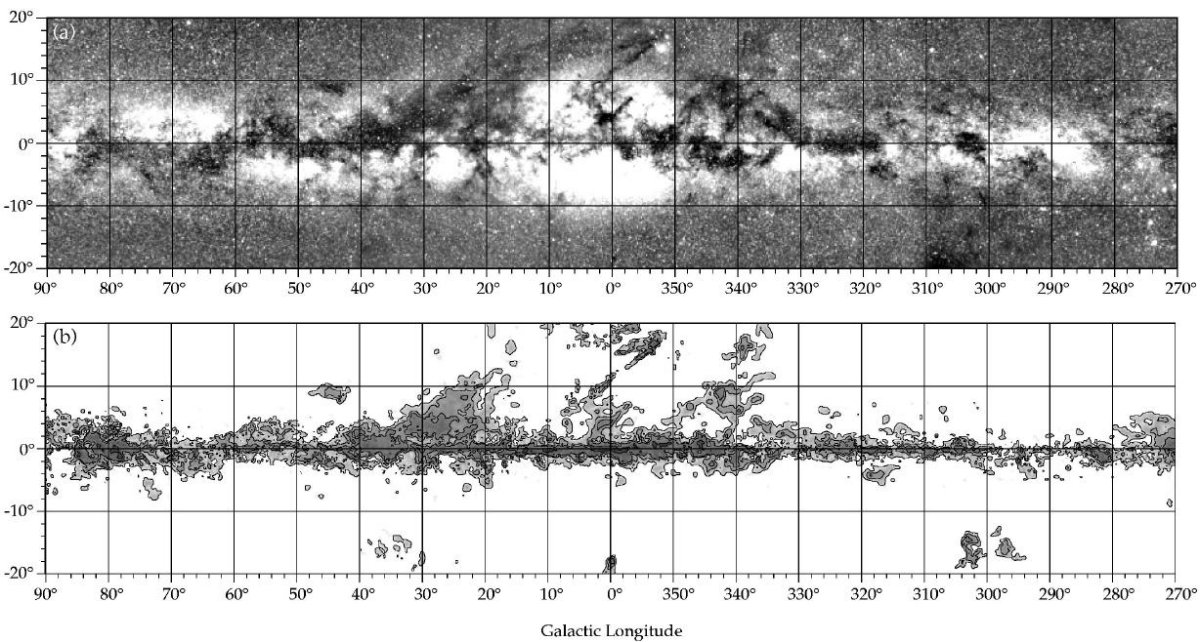

局所腕 Bok 1959 以来示唆されてきたが、Cyg X (l ∼ 80°)とVela (l ∼ 270°)が 180° 離れて存在するのは局所腕を接線方向に見ているためら しい。どちらの方向も CO が非常に強い以外に、多数の種族 I 星が様々な距離 に散らばって存在している。 スーパーシェル HI で言われた( Heiles 1984 ) スーパーシェルの特徴は CO でも見える。l-v マップ第2象限 l = 100° - 165° では近傍放射が v = 0 km/s と -12 km /s の2本に分離しているのが見られる。この -12 km/s 成分は Lindbrad 1974 に よって局所腕とされた。もう片方の Lindbrad A と名付けられた成分は、 Lindbrad et al 1973 , Grape 1975 により太陽を囲む冷たい膨張シェルでおそらく グールドベルトに付随するものとされた。Blaauw 1991 はこのシェルは年齢 60 Myr で古い Cas-Tau OB アソシエーション中の大質量星によって形成されたと考えた。 グールドベルト 近傍分子雲は速度がリンドブラッドAと同じであるだけでなく、位置もグールド ベルトに沿っている。例外はケフェウス・ポラリスフレアであるが。ベルトの 北辺はオオカミ、蛇遣い、わし座の分子雲、南辺はオリオンと牡牛座分子雲で 区切られている。 暗黒雲 図6は CO 低速度放射を内側銀河系の可視光像と比べている。 Huang, Dame, Thaddeus (1983), Dame, Thaddeus (1985) が示したように、距離 2 - 3 kpc の分子雲の幾つかは暗黒雲として見える。 近運動距離が 2.5 kpc より近い分子雲からの放射を含めるため、図6(b) では CO 速度の積分範囲を l によって変更させている。この操作により、内側 銀河の深部にある分子雲は除去されるが、b = 0 に沿って細い尾根が残る。 これは銀河系太陽円の遠い側付近にある雲の成分である。これらは暗黒雲として は見えないが、他の分子雲は図6(a) 上で暗黒雲として見えていて図6(b) と 良く相関する。 |

|

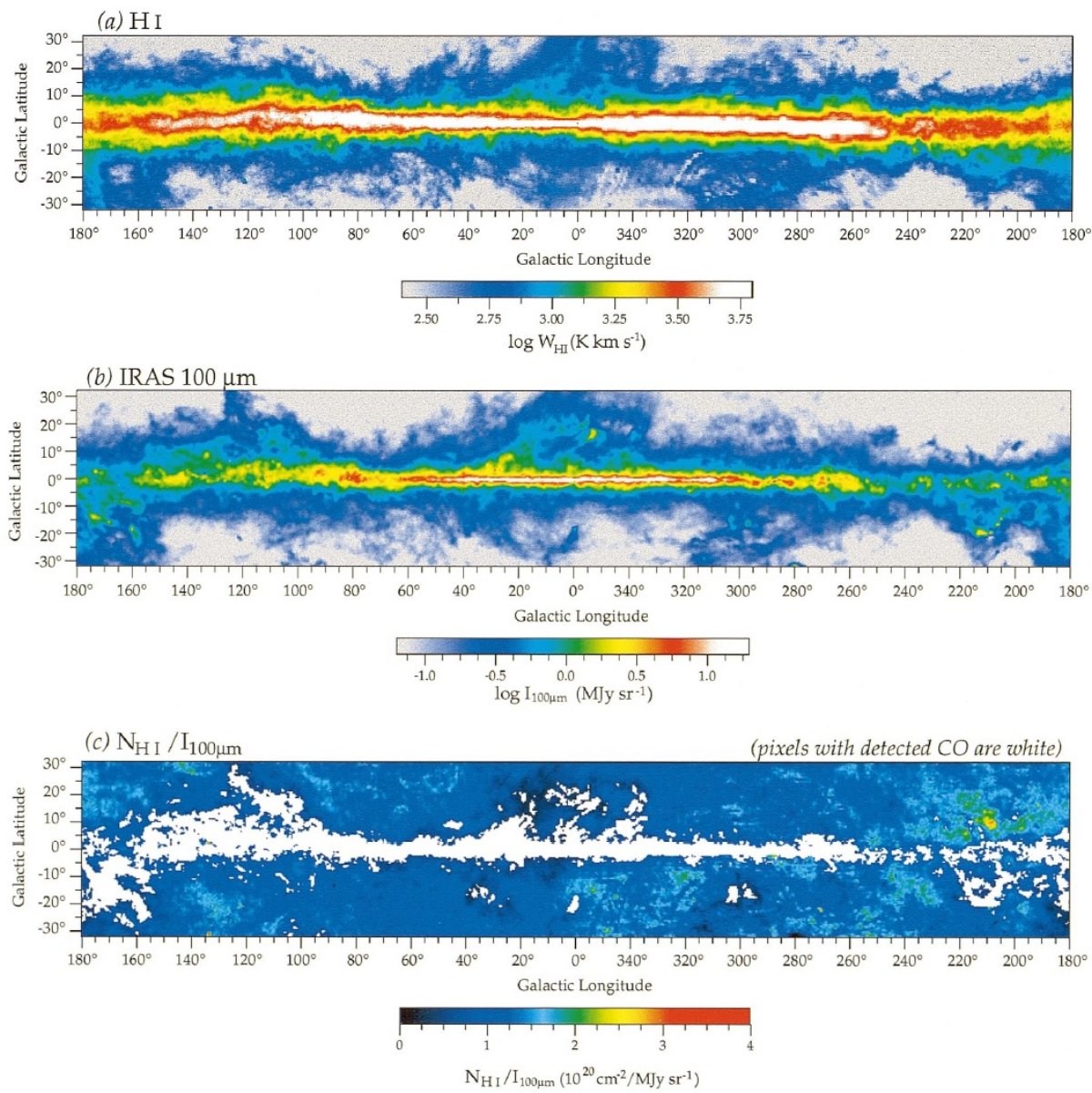

図7 図7には HI 柱密度、ダストからの 100 μm、その比を示した。 図7(c) を見るとその比がかなり一定で、0.9±0.4 1020 cm20MJy-1 である。局所的な窪みが見えるが、これは 未観測の CO 雲のためであろう。一方、大規模な勾配が存在するが、銀河系 スケールのダスト温度勾配によるものと考えられる。そのような勾配は Schlegel et al. 1998 のダスト温度補正では考慮されていなかった。 |

|

腕 銀河系全体に亙る空間と速度のマップにより、主に内側銀河系の渦状腕に含 まれる数百の分子雲が分解された。最もはっきりと分かる分子渦状腕は太陽円 の両側の二つの腕である。特に第2象限のペルセウス腕と第4象限のカリーナ 腕の遠い側の腕は明確である。 近傍の CO 放射はグールドベルト 近傍(|v| < 20 km/s) の CO 放射は、ケフェウスとポラリスのフレアを 例外として、グールドベルトに沿っている。 |

CO 観測の完全性チェック IRAS FIR サーベイを総ガス成分の検出に用いて、 CO の検出されない領域での 21 cm 強度の較正を行った。それを用いて、FIR から作った、総ガスマップから HI 成分を差し引いた。その結果を CO マップと較べた。その結果は殆ど完全に一致した。 これは、 |b| ≤ 30 では今回のサーベイで検出しそこなった分子雲は殆どないことを 意味する。 |