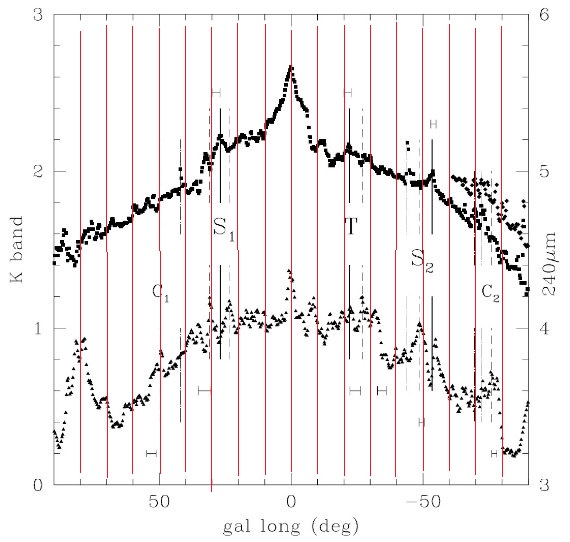

COBE/DIRBE の "Zodi-Subtracted Mission Average" (ZSMA) マップは 分解能 0.35° である。それを |b| < 3° で銀緯方向に積分して K, 240 μm 銀河面プロファイルが作られた。|l| < 90° 範囲 を図1に示す。 |b| > 3° のK-バンドプロファイルでは -90 < l < -60 を除く と渦状腕の構造が見えない。

バルジとオリオン腕

|l| < 15° の放射はバルジ星が支配的である。240 μm で見える l = 80° の盛り上がりはオリオン腕による。この腕は局所性で 銀河面全体の中では小さな構造 Georgelin,Georgelin 1976 である。l = -100° にはその対応構造があるが図の範囲から外れている。

(オリオン腕と呼んでいる l = 80 ° 構造はシグナス腕のことで、 l = -100° = 260° 構造は ベラ腕を指すと思われる。)

これらが明るいのは単に近いからに過ぎないのでこれ以上は触れない。

主要腕の構造

主要腕に伴うプロファイル上の構造が期待されるのは l < 60, l > -80 である。そこに 3 つの構造が同定され、図1に示されている。 第4象限を見ると、 K バンドでは l = -20, -50 の太い構造と l = -70 に二本の細い構造が見える。 一方、240 μm プロファイルにははっきりした鋸歯構造が見える。 第1象限では腕構造はあまり強く見えない。l = 30 には K, 240 μm 双方に 双峰構造が現れる。ただし、240 μm ピークがある l = 31 が K の谷間に相当 しており、K の双峰性は減光によるものであろう。

ピークのグループ化

ピークのグループ化は負銀経では T, S2, C2, 正銀経 では S1, C1 とした。もっとも、C1 はピーク 1つである。l = 42° のピークは他のグループから離れているので名前なし のままにした。C1 以外のグループは K, 240μm 双方で見え、銀経 巾 10° もしくはそれ以上に及ぶ。

他のバンド

COBE の 100, 140 μm プロファイルは 240 μm のと非常によく似ている。 近赤外 J, L, M には問題がある。M は黄道、J は星間減光の影響を強く受けている。 L は K より透過度がよいのだが、PAH 放射が強い。

図1.|b| < 3 の銀河面放射プロファイル(対数表示)。四角(上)= K バンド。 三角(下)= 240 μm. 上図ダイヤ=|b| < 9 の積分。縦実線= K バンド での太く明るい出っ張り。一点鎖線= K バンドでやや細く強い出っ張り。 破線= 240 μm の太い出っ張り。出っ張りのグループにはラベルを付けた。K バンド図の上に置いたエラーバーは2本対数螺旋モデルで S1 と S2 の接線方向 のエラーによるエラー範囲。 240 μm の下のエラーバーは 4本腕の接線位置。 銀河中心から 15° 以内の放射はバルジが支配的である。240 μm の l = 80° の放射出っ張りはオリオン局所腕である。