| マゼラン雲の赤い星団中の AGB 星の完全サーベイが今や可能となった。主系 列ターンオフに関しては未だ不完全であるが、星団を年齢で分けていくと系統 的な性格が見えてきた。年齢 8 Gyr 以下の星団には巨星枝先端に第3ドレッジ アップで形成された炭素星が存在する。 | 0.8 Gyr より若い星団の巨星枝は M-型星が占める。この質量範囲の星では、 マスロスが外層を消失させる前には熱パルスが開始されないのではないか。 ターンオフ質量 5 Mo で年齢 8000 万年の星団星は進化の過程で質量の 80 % を失う。一方、高齢星ではそれが 30 % である。 |

| マゼラン雲内の大星団に完全な年齢系列が存在することは、広い質量範囲に 亘って短い恒星進化最終期に対する系統的な研究が可能であることを意味する。 Mould, Aaronson (1980)論文I, Aaronson, Mould (1982) 論文II, Mould, Aaronson (1982)論文III と今回の論文IV により、 Mv < -7, B-V > 0.3 のマゼラン雲星団に含 まれる AGB 星の同定と測光が完成した。 |

ここではターンオフを利用して、 (1)伸長AGB と星団年齢との関係 (2)炭素星ミステリー (3)Mi - Mf 関係 を追究したい。 |

|

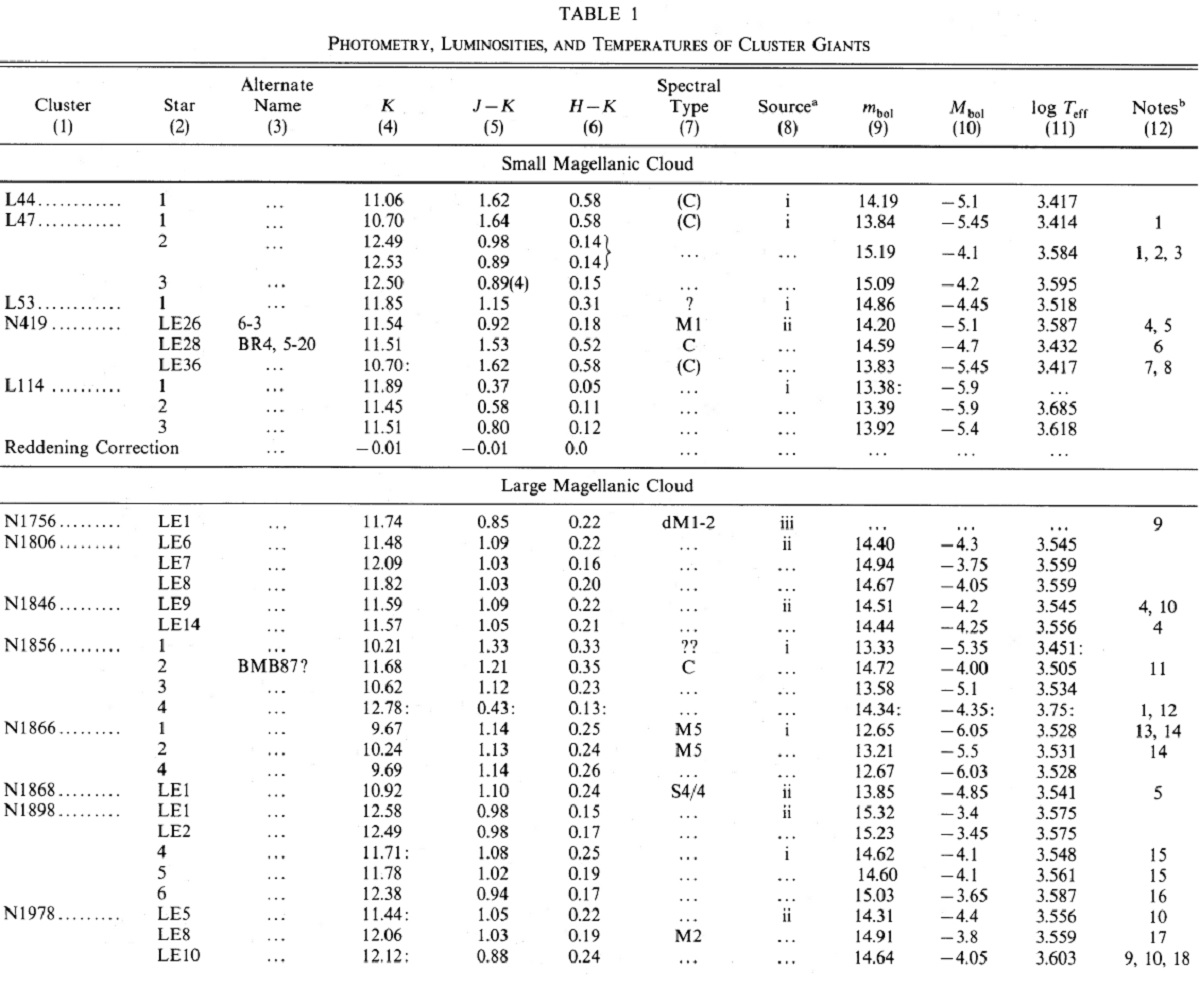

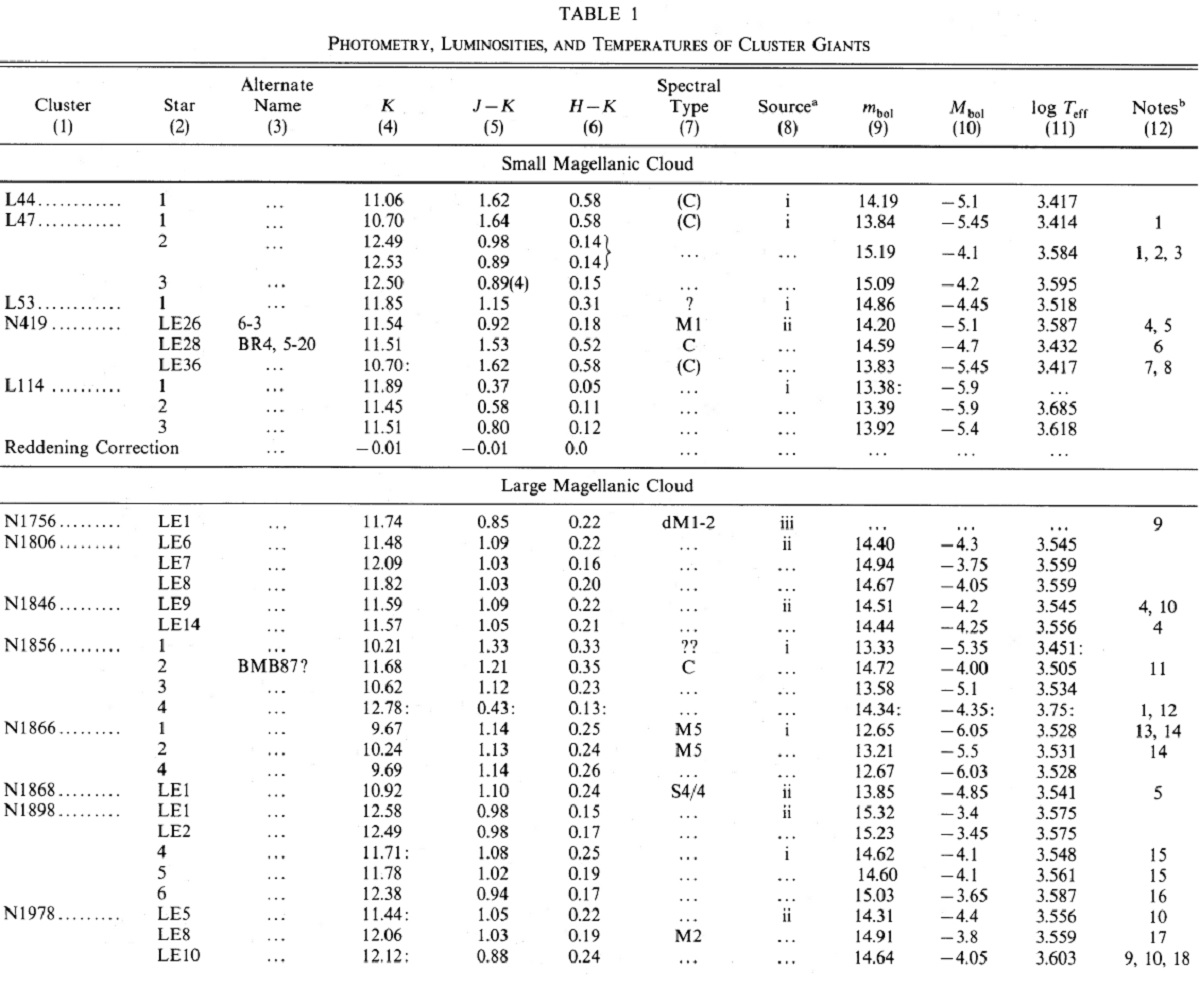

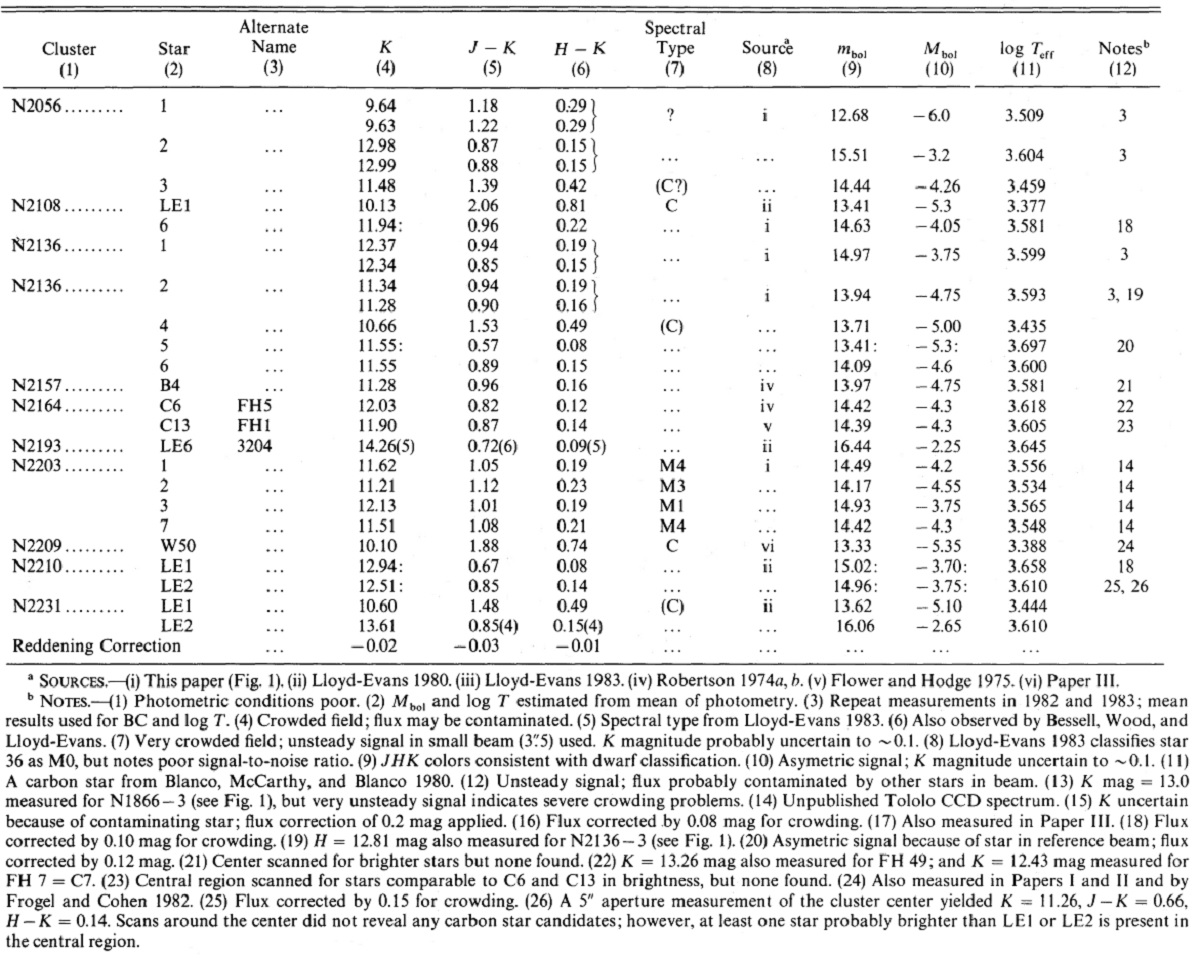

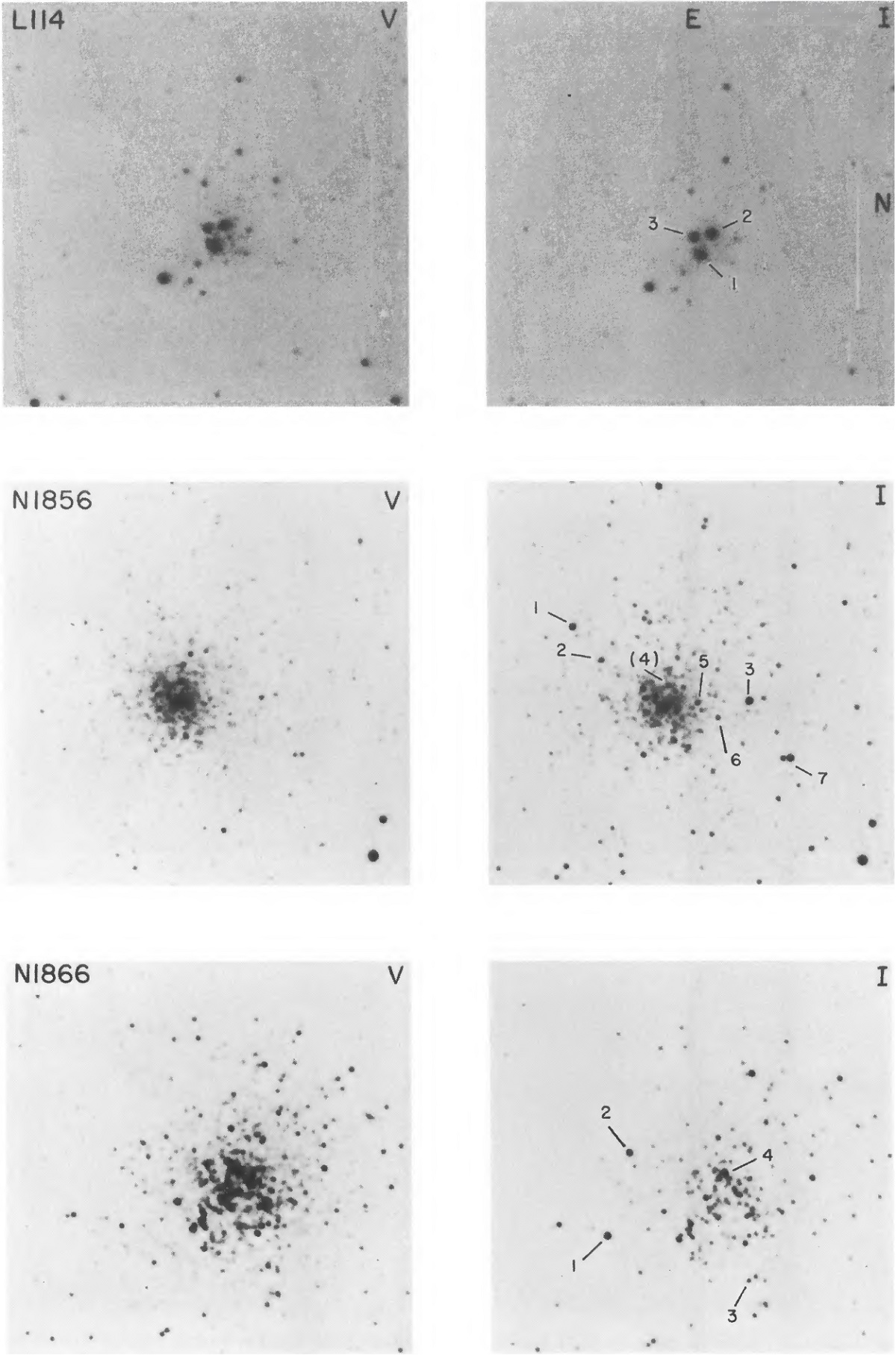

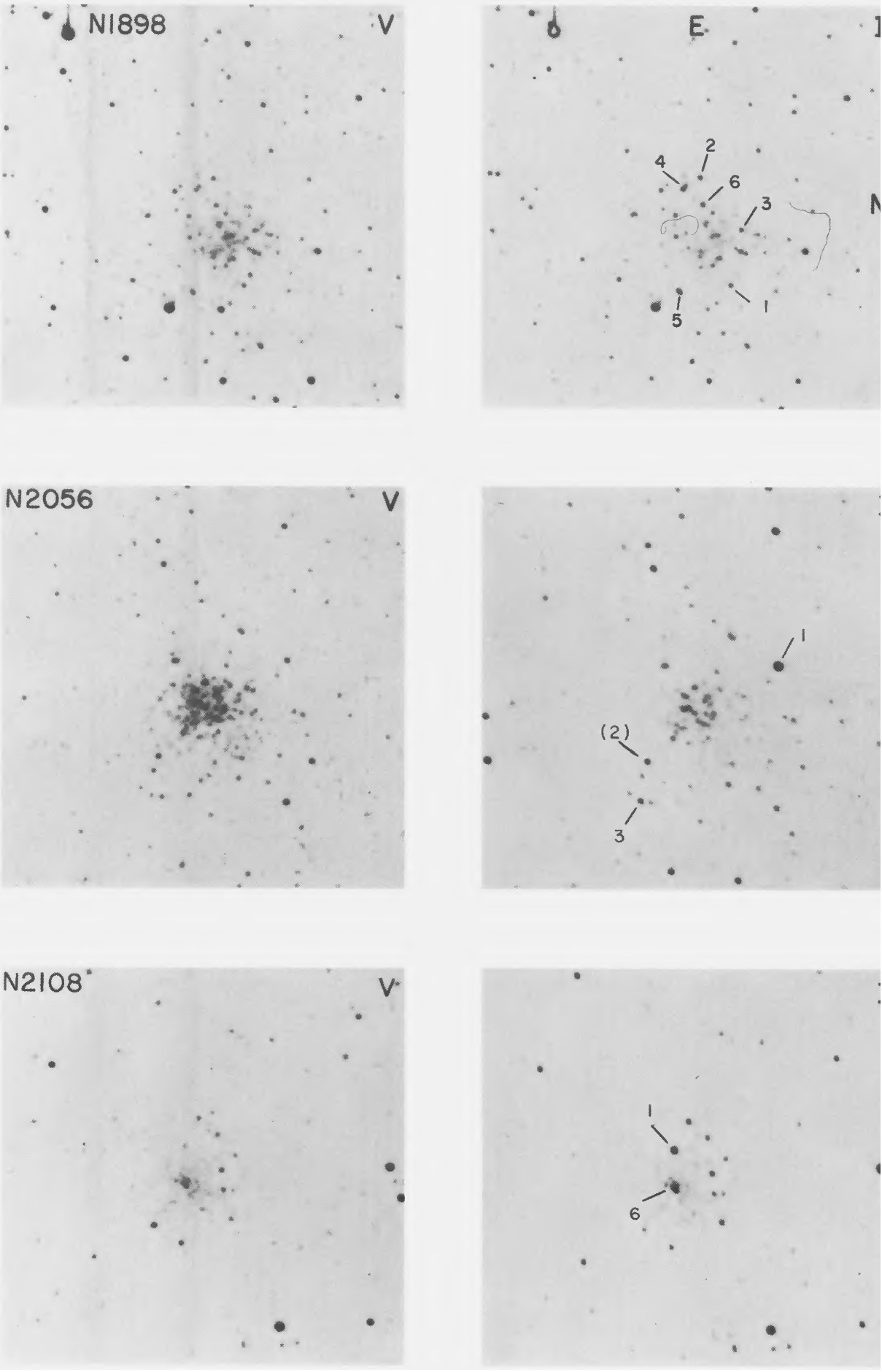

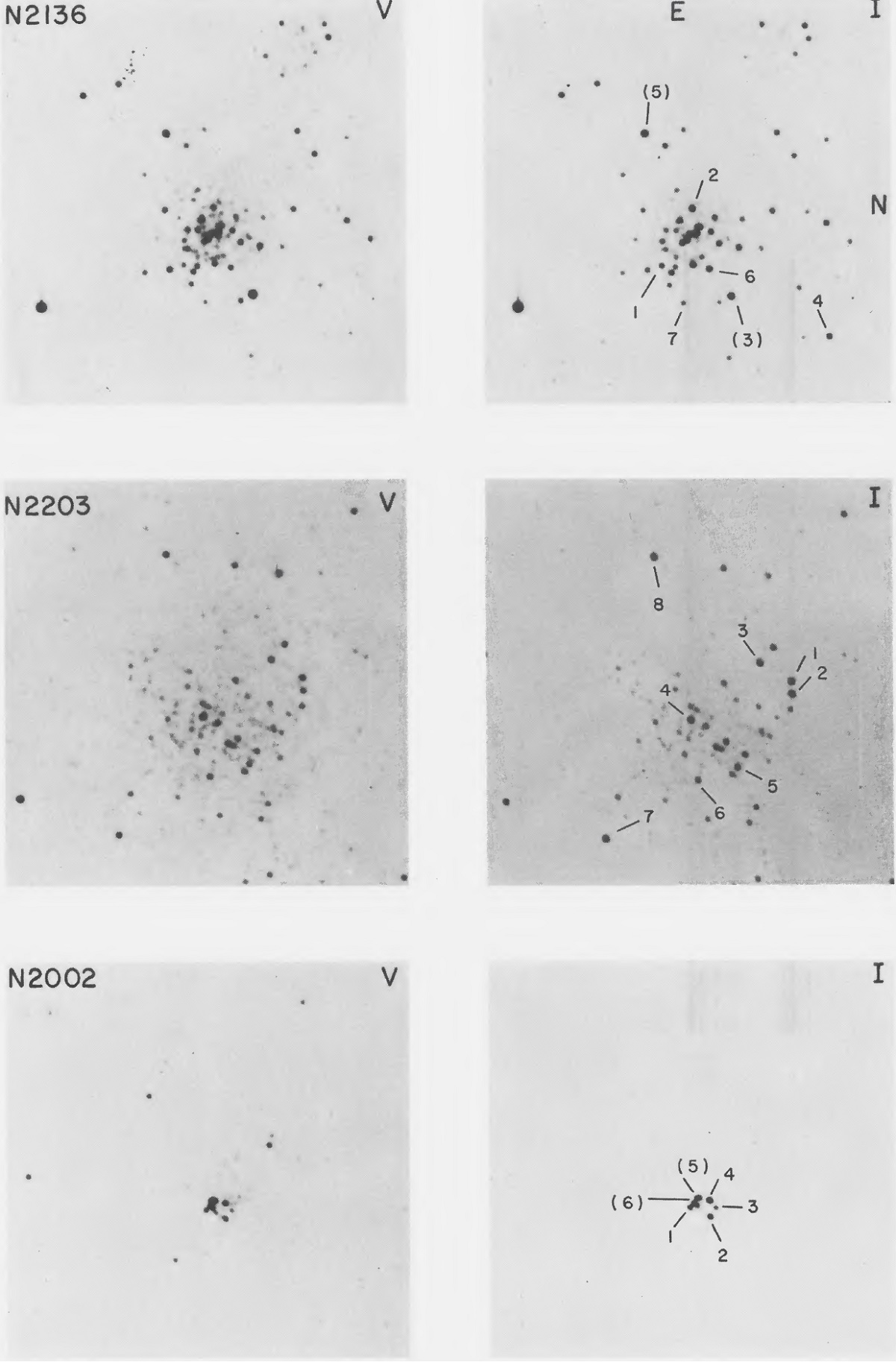

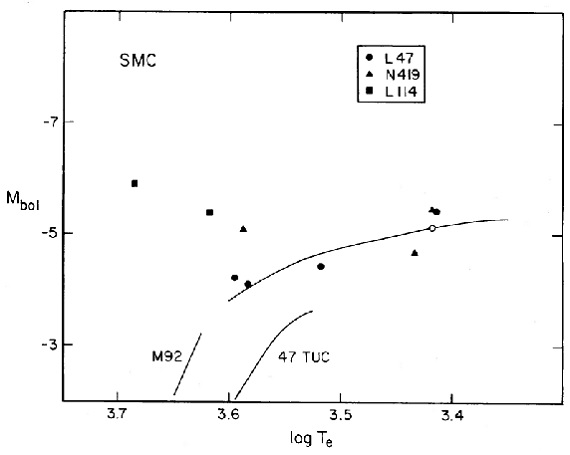

SMC では完結 6個の星団を追加して、 SMC における Mv < -7, B-V > 0.3 の星団内 の AGB 星サーベイはほぼ完結した。 van den Bergh (1981) の星団リスト中 L40 だけがサーベイされていないが、この星団は 0.1 Gyr より 若いことは確実である。 赤外観測 赤外観測は 1982 - 1984 年に行われた。図1にファインディングチャート、 表1に測光結果を示す。表1の括弧で示した3星は赤い赤外カラーから新たに 炭素星と認定された星である。 輻射等級 SMC のプログラム星に対しては、全ての星で輻射等級と有効温度を決めた。 決定法は、 Aaronson, Mould (1982) 論文II, に述べられている。それらの星は図2の HR-図にプロットされ、大部分が伸長 巨星枝上にあることが分かった。この点で Lindsay 114 は例外である。 新しい星団年齢 Mould, Aaronson (1982)論文III に示された AGB 先端光度と年齢との理論的関係から、 L44 と L47 は中間 年齢星団で L44 は 5 Gyr, L47 は 3 Gyr 以下である。新しく NGC 419 に見 つかった炭素星は以前星団で見つかっていた最高光度星より僅かに明るい。 しかし星団年齢を変えるほどではない。 |

図2.表1にある SMC 星の HR 図。L47, 114, NGC 419 の星は表示を別けた。 白丸=他の星団星。銀河系球状星団の巨星枝と SMC 伸長巨星枝の平均線は Mould, Aaronson (1982)論文III から採った。 |

|

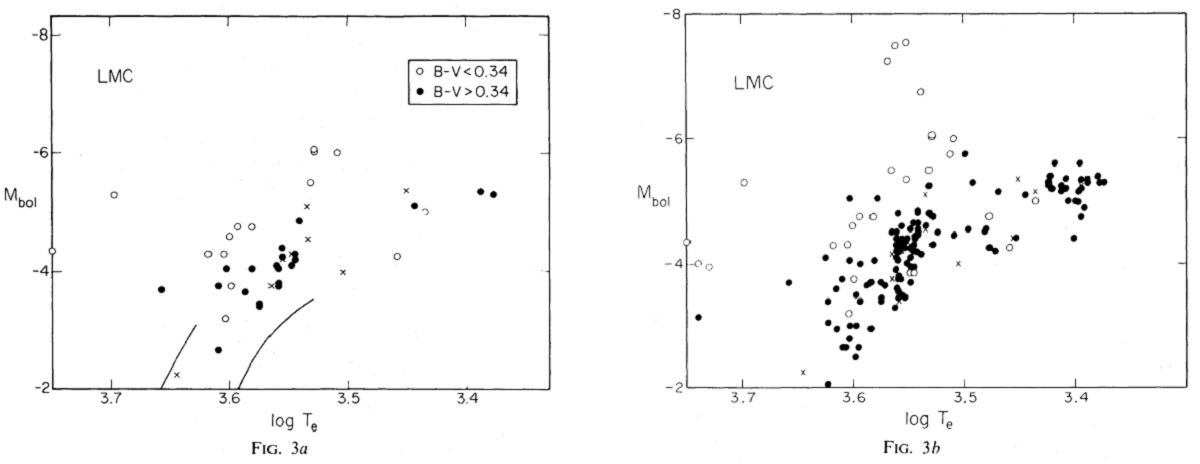

赤外観測 LMC では星団積分等級 Mv < -7, 積分カラー B-V > 0.3 の星では 完全である。以前と同様、比較のために NGC 1866, NGC 2136 のような青い 星団もいくつか調べた。赤い AGB 候補星が見つかったのは NGC 1756, 1856, 1866, 1898, 2056, 2108, 2136, 2203, 2210 である。赤い星が見当たらなか ったのは NGC 1466, 1885, 1895 である。表1には赤外測光の結果を示す。 新しい炭素星 二つの新しい炭素星よ三つの境界天体が見つかった。青い星団 NGC 2157 と NGC 2164 の星団星も調べた。 図3=LMC HR図 |

青い星団に炭素星なし 図3(a) において、積分カラー B-V > 0.34 の星団は成長した伸長巨星 枝を持ち、 Te < 3000 K の低温領域まで伸び、先端に炭素星を載せている。 青い星団は青い方の巨星枝を定義するが、それは高質量星の特徴で、高い光度 に達するが低温側には伸びない。この傾向は図3(b) で確認される。そこには Aaronson, Mould (1982) 論文II, Mould, Aaronson (1982)論文III から集めたデータを今回の結果に足してプロットした。B-V < 0.34 の青い 星団の星は logTeff > 3.5 の巨星枝を生成するというルールから逸脱する のは3星のみである。それらは、N2136-4, N3056-3, N1953-3 である。ただし、 視線速度観測からメンバーから排除される可能性もある。 青い星団に炭素星が生まれない この現象の直接な説明は、青い星団の星は炭素星ができないからというものである。 |

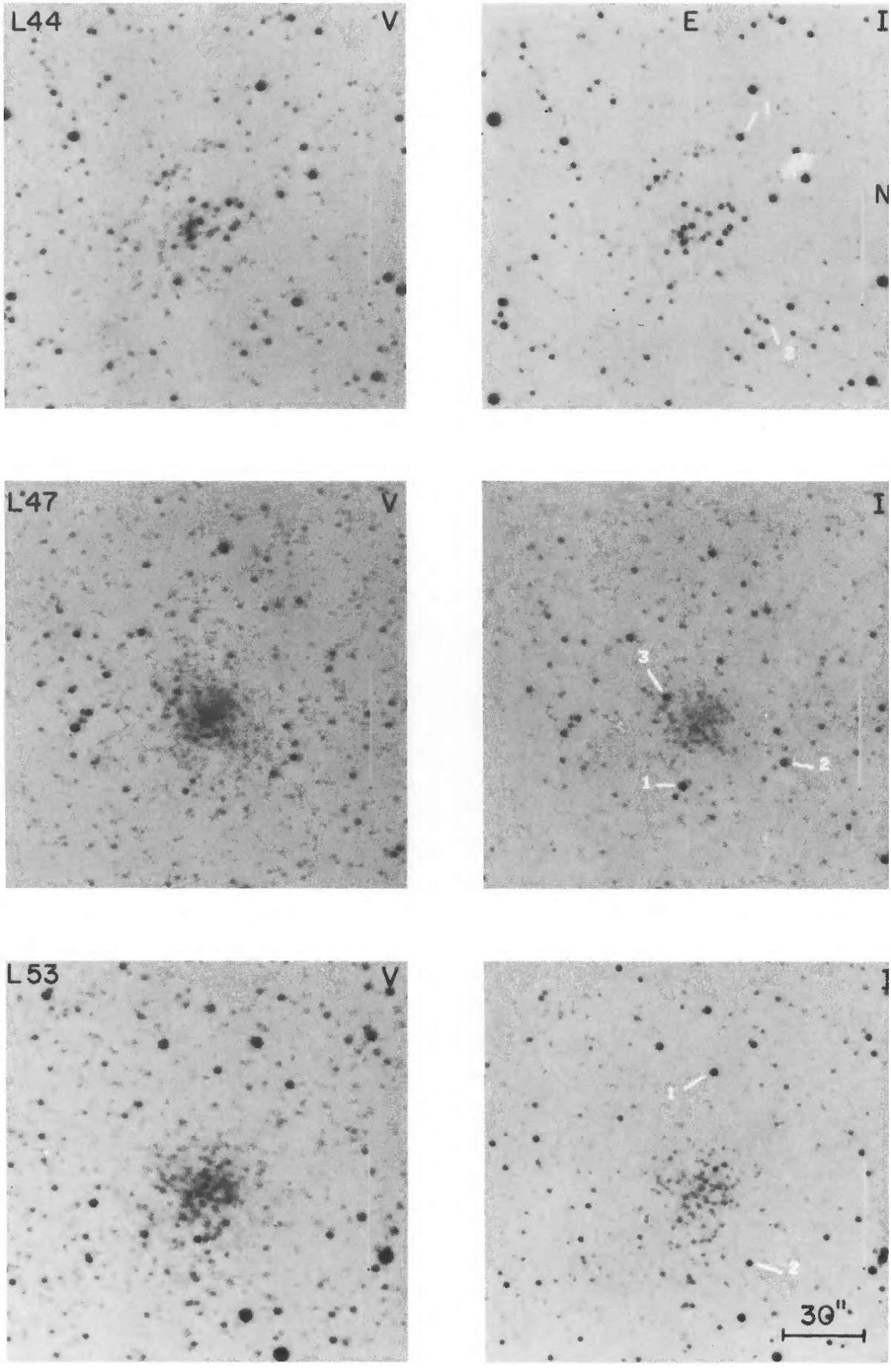

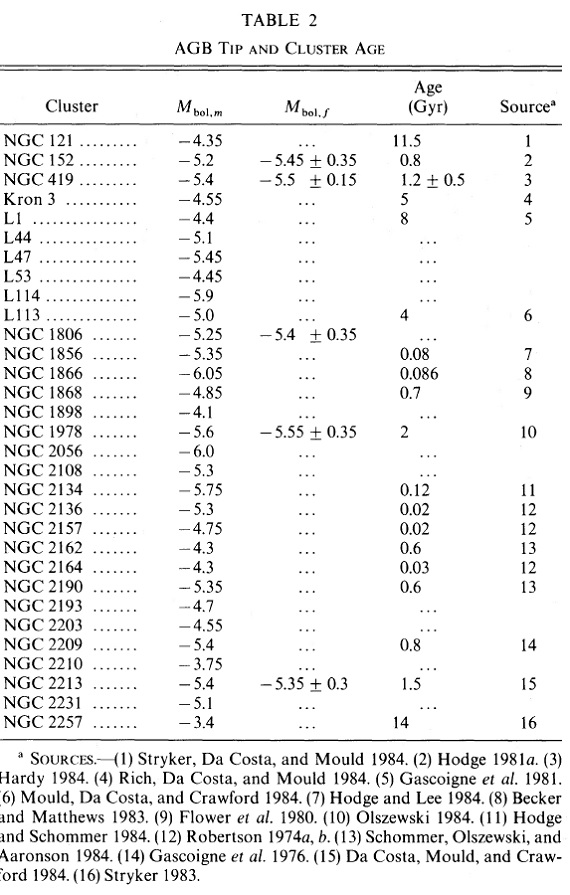

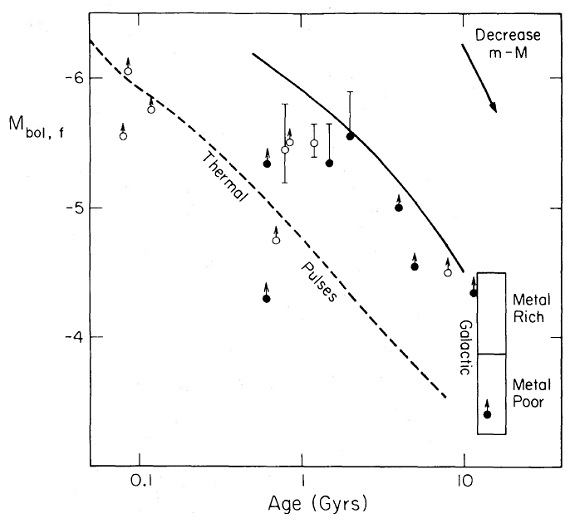

表2.AGB 先端光度と星団年齢 モデル先端光度 論文 I - III では、標準マスロス式と観測された AGB 先端光度を使い星団 年齢上限を計算した。最近ますます多くの星団でターンオフまでの観測が実現 するようになったので、それを利用してAGB マスロスをテストし、改善できる。 表2には表1の星団に対し、観測される最大光度 Mbol,m を与えた。その隣には、統計的に推定した完全なサンプ ルがある場合の最大光度 Mbol,f を与えた。また、主系列年齢と 測光観測のあるサンプルも論文 III から足した。 |

図4.AGB 先端光度と星団年齢の関係。4星団は Mbol, f がエラー 付きで決まっている。他の星団には観測に基づく予想先端光度の下限を付けた。 黒丸=最近の高精度 CMD がある星団。四角い箱=銀河系球状星団。実線= Mould, Aaronson (1982)論文III によるモデル関係。破線=熱パルス発生境界。 図4=先端光度と年齢の関係 図4には先端光度と年齢の関係を図示した。銀河系球状星団では、高メタル 星団ではミラ型星、低メタル星団では AGB 先端光度を示した。図4には明ら かに、年齢の低下と共に先端光度が明るくなる様子が示されている。ただし、 NGC 1856 と NGC 1866 を取り入れるため低年齢側で平坦になってしまうが。 1 - 10 Gyr では、 Mould, Aaronson (1982)論文III からの理論的関係、レイマーズのマスロス式と Renzini, Voli の惑星状星雲 放出則に基づく、は観測データのもっともらしい上縁を与えている。しかし、 適切なフィットは 0.8 - 2 Gyr の 4 星団を通過するだろう。これは、モデル 線は Mbol < -5 では理論が予想するよりも大きなマスロスを意味する。 (超星風? ) 矛盾は年齢が若くなるほど大きくなる。 0.1 - 0.8 Gyr では観測データが少ない。 NGC 2136, 2157, 2164 はプロット していない。Mi > 7 Mo では第1巨星枝が AGB と共存するため Mbol,f が 不確定になるからである。しかし Wood, Bessell, Fox 1981 は Mbol = -7 の AGB 先端星が存在する証拠を示している。 距離 図4を作成するにあたり、我々は以前に採用した DM(LMC) = 18.7, DM(SMC) = 19.4 を使用してきた。 (えーっ、18.2 じゃなかった? ) 小さい距離を採用すると図4の星の位置を図右上に描いた矢印の向きに動かす。 |

|

第3章で若い星団が巨星枝に炭素星でなく、明るい M-型星を持つことを見た。

それに対し次の3つの説明が考えられる。 (i)若い星団では O-量が高すぎ、ドレッジアップで C-量が上回れない。 星団年齢が下がりメタル量が上がると共に、M-型星と C-型星との境界点光度 が上がっていくことはこの仮説を支持する観測事実 (Lloyd-Evans 1983, Frogel, Blanco (1983) ) である。不利な事実は、銀河系の散開星団 NGC 2477, 2660, 7789 に炭素星 Hartwick, Hesse (1973), Hartwick, Hesse (1974), Mavridis (1960) が存在することである。その平均 年齢は 1.0 Gyr (Cannon 1970, Hartwick, Hesse (1973)), 平均メタル量は [Fe/H] = -0.14 である。この値は LMC の同一年齢星団の [Fe/H] = -0.5 (Cohen 1982) と比べると高い。これらの銀河系散開星団はマゼラン雲 M-型星 星団より高齢だが、高メタルであるので、我々はメタル量を炭素星形成の阻止 因から外し、年齢に焦点を移そう。 (論理? ) |

(ii)外層燃焼 (Renzini, Voli 1981) ヘリウム燃焼で作られた炭素が表面に運ばれる以前に外層基部で窒素に変わ るというこの説は説得力がある。その証拠の一つが AGB 上の J-型星の存在で ある。また、NGC 2056, 2136 の AGB 先端光度以下にある低温度星は高質量星 でそのようなメカニズムが働いていると考えると理解される。この仮説を確認 するには、Mbol = [-5, -6], logTe = 3.5 付近の星の CNO 存在比観測が必要 である。 (iii)熱パルスが阻止される Frogel, Richer 1983, Weidemann 1984 は、上部 AGB での激しいマスロスが 熱パルスの発生さえも止めるのではないかと考えた。熱パルス発生時の水素殻燃 焼質量は MH = 0.59 + 0.0526 Mi (Iben,Renzini 1983)である。 Mc-L 関係と Becker, Iben, Tuggle 1977 の主系列星寿命を組み合わせると、 熱パルス発生のラインが引ける。図4では実線と破線がほぼ平行に走っている が、実際の観測点=実線は若い星団では曲がって、t = 0.1 - 0.3 Gyr で破線 と交わるように見える。したがって、B-V < 0.34 の星団が炭素星でなく、 M-型星を AGB 先端に有するのは、熱パルスが起きていないか、外層が消滅する 前に炭素リッチに変わり切れなかったというのである。 |

|

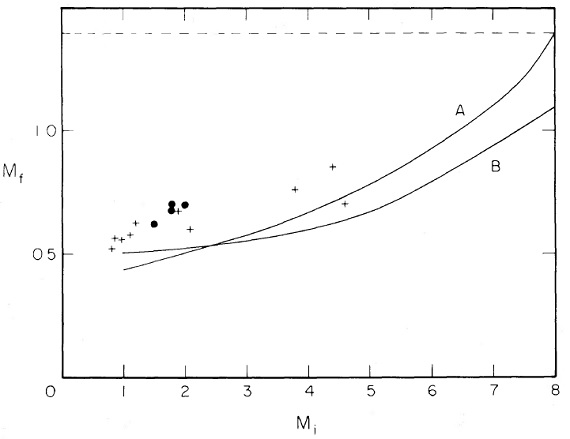

t - Lf 関係から Mi-

Mf 関係へ 図4はまた Mi-Mf 関係への制約を与える。それは 次に、白色矮星の質量分布、超新星の最小質量、星間空間での軽元素形成を 決める。我々は図4を図5で再プロットする際に Iben, Renzini 1983 の Mc-L 関係を使用した。 Weidemannの A, B からずれる。 Weidemann, Koester (1983) は、プレアディスや NGC 2561 のような若い星団に白色矮星が存在することを 理由に、図5に示す A または B の Mi-Mf 関係を提唱 した。 Weidemann (1984) は、Flower 1981 の NGC 1866 CMD (Mi = 5 Mo)中で最も明るい 赤色巨星から Mf = 0.7 Mo を得て、関係 A または B と合うとした。 Flower 1981 は 超光度巨星に対する post-AGB 仮説 (Hodge 1981b のレビュー 参照)に基づき、 NGC 1866 の AGB は Mbol = -4.75 (Mf = 0.64 Mo) で終わるとした。しかし、そのような超光度 post-AGB 星の進化上の位置 づけは不明瞭で、かつ彼の測光に関して疑いもある。今回のサーベイに基づき、 NGC 1866 の AGB 先端は Mbol = -6.06 を超え、Widemann の A, B にはよく 合わないと結論する。図5に示した星団は Mf の下限値を 与えるので、実際の Mf は観測値よりさらに上であろう。 従って、Weidemann の A, B 関係と星団観測とは系統的にずれがある。 実際のマスロス率 したがって、Weidemann の A, B 関係から想定されるマスロス率は大きすぎて、 実際のマスロス率は我々の星団星観測から導かれる値に近いと考える。 ただし 5 Mo より大きくなると AGB 星の同定が困難で、怪しい。 |

図5.初期・最終質量関係。バツ=Mf の下限。黒印=Mf の統計的推定値。水平破線=白色矮星のチャンドラセカール限界。 A, B 線= Weidemann, Koester (1983) |

|

成果 シリーズ4論文の主な生産物は、 (1) Mbol < -4 より明るい星団 AGB 星のファインディングチャート、 (2) それらの星の赤外測光、 である。 それらの解析から導かれた結果は以下の通り: (1) AGB 上端光度 マゼラン雲赤い星団(B-V>0.3)の AGB 上端光度は、古い星団の Mbol = -4 から、赤い中では最も若い星団の Mbol = -6 まで広がる。 (2)マスロスの効果 この上端光度は Renzini, Voli 1981 のマスロス効果を入れた AGB 進化 モデルで定性的には説明可能である。 (3)マスロス強度 マスロスで観測結果を合わせるには、Mi > 1.5 Mo でのマスロスをより 強める必要がある。 (4)Mi ≤ 2 Mo で炭素星形成 Mi ≤ 2 Mo ではサードドレッジアップがまず S-型星、続いて炭素星を AGB 上に生み出す。この変移は Lloyd-Evans 1083 が詳しく調べた。平均して 遷移光度は Mbol = -4.5 である。 |

(5)Mi > 3 Mo で M-型星 Mi > 3 Mo では強いマスロスにより、外層質量が消えるまでに熱パルス の発生が起こらないか、炭素量増加が足りなかったかのどちらかが起こる。 (6)Mi-Mf 関係 Weidemann 関係は強すぎるマスロスを必要とするようだ。 課題=分光 将来は高分解能分光を AGB 星に行う必要がある。特に、 Mbol = [-6, -7] の星の Mi はどの範囲かを確かめたい。 炭素星は最大光度か? B-V > 0.35 の赤い星団に炭素星が存在すると、通常はそれが星団で最も 明るい星である。 NGC 1651 は唯一の例外。しかし、B-V = [0.25, 0.35] の 場合、炭素星は最も明るい星でない。それらの例としては、 NGC 1856, 1972, 2056, 2134, 2136 がある。Renzini 1984 は非縮退炭素燃焼の可能性を指摘した。 |