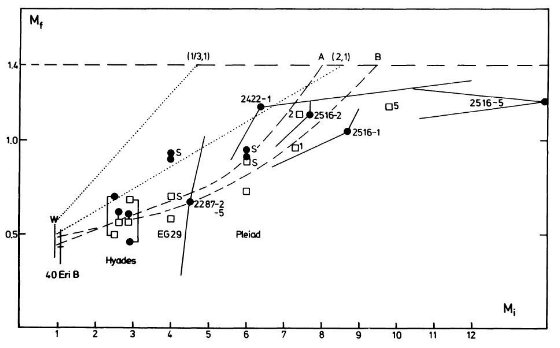

星団メンバー WD は、温度、重力、質量(半径ー質量関係から)が決まるので、 星団 年齢から WD 冷却年齢を引いて WD 誕生年齢を出し、そこから Mi を出すことができる。 Mf の決定に表面重力を用いる方法 M(g)と、有効温度と距離から半径を決めて質量に至る 方法 M(R) の2種類あるが、どちらも 1977 年以来行われてきた。 Koester, Schulz, Weidemann 1979, Schulz, Wegner 1981 は ヒアデス、プレアデス、 40 Eri B を調べた。 それらの結果は図1にまとめて示されている。

NGC 2518 の Mi 決定

Reimers, Koester 1982 は NGC 2516 の WD を調べた。 Koester 1982 の tcool を用いた3つの高温 WD の結果は、以下の通り。

| 星 2516- | M(g)(M๏) | Teff(K) | tcool(107 (yr) | Mi(M๏) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 0.95 | 30,000 | 4.8 | 7.2 |

| 2 | 1.14 | 36,000 | 5.3 | 7.6 |

| 5 | 1.17 | 33,500 | 7.5 | 9.8 |

星団年齢は Maeder, Mermilliod 1981 の等時線から決めた。ただし、ECHB = End of the Core Hydrogen Burning から AGB 開始までの進化時間は Becker, Iben 1979 と Becker 1981 の計算(Y=0.28, Z=0.03)を内挿して得た。他の進化時間は短いので 無視した。

こうして、母星質量の関数としての進化時間は、tECHB(Maeder,Mermilliod) + tAGB-ECHB - tECHB(Becker) で与えられる。 (第3項は要らないんじゃないか?) この値を t(Cluster) - tCOOL と比較して母星質量 Mi が決まる。

40 Eri B の 場合

40 Eri B には直接視差が与えられていて、M = 0.43 ± 0.04 (Heintz 1974) とされていた。しかし、 Wegner 1980 によればこの制限は少しきつすぎ、0.37 - 0.55 M๏ がもっともらしい。母星質量は接線速度 97 km/s から 考えて小さいだろう。

図1 点線=Iben,Renzini 1982 (η, b) = (1/3,1), (2,1) 鎖線=関係A,B

四角=log g からの結果。黒丸=半径からの結果。

S=Schulz,Wegner 1981, W=Wegner 1980

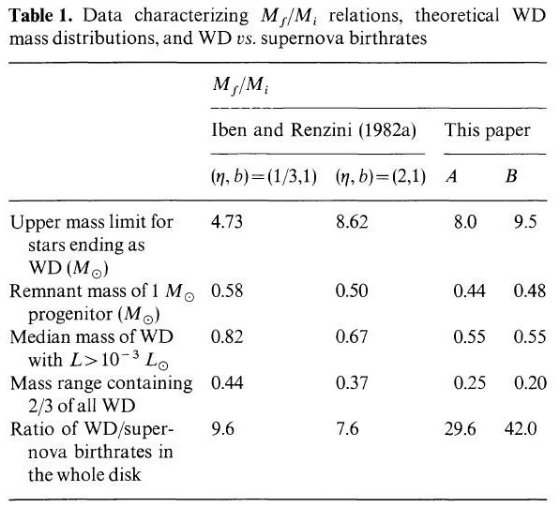

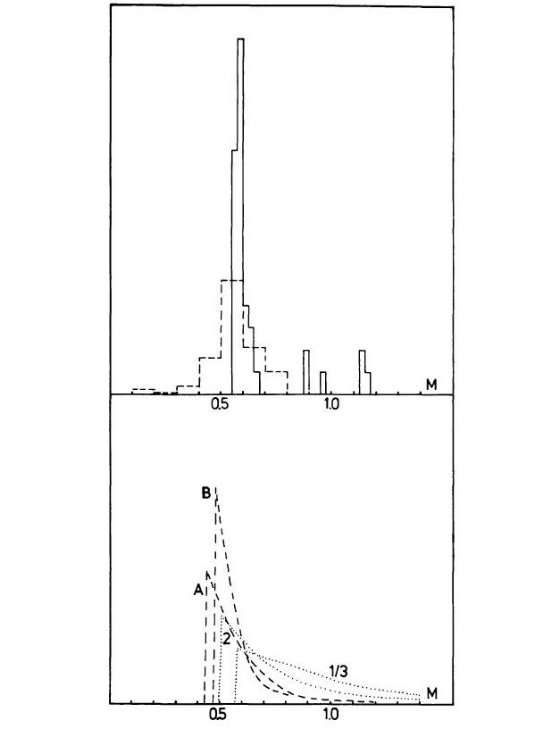

ケースA と ケースB

誤差の大きさを考慮して次の二つの関係を提案する。

A: MWD = 8 M๏ で ヒアデス、プレアデスを通る。

B: NGC 2516 を重視し、 MWD = 9.5 M๏ で チャンドラセカール質量に達する。

どちらも Mi = 5 M๏ 以下で平らになる点は共通である。しかし、この 観測的 Mi/Mf 関係と Iben,Renzini 1982 の直線関係との差は明瞭である。この 観測的関係に合わせるためには、マスロスが 3 - 6 M๏ で強い 必要があり、η > 1 の必要がある。

提案された Mi - Mf 関係は平坦で WD 質量の巾が狭いことを自然に説明する。