| マゼラン雲の赤い球状星団の巨星枝先端近くの星にビジコンスペクトル観測と JHK 測光を行った。サンプルは以前の分光サーベイを大きく拡張した。我々は 再び多くの炭素星といくつかの M-型星を見出した。光度からそれらは上部 AGB に位置する。赤外測光によると、炭素星の平均輻射等級は LMC で -5.02± 0.10 mag, SMC で -4.69±0.10 mag である。これらの値は、可視輻射 補正を用いて、以前求めた値よりずっと暗い。我々の結果は I 等級を用いた 最近の二つの研究=SMC フィールド炭素星は LMC フィールド炭素星より明るい、 と対立する。I バンドでのブランケッティングがこの差を生み出したのではないか? SMC 星団炭素星の JHK カラーは平均すると LMC 星団炭素星より青い。これは メタル量効果なのだろう。 |

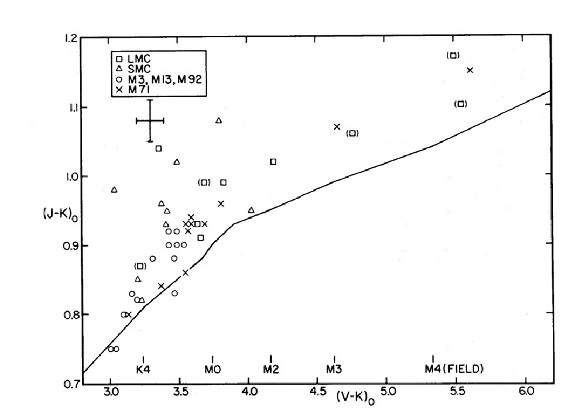

全ての星に J-K カラーにより決めた有効温度を与えた。(J-K, V-K) 図上で、

非炭素星の散らばりは銀河系フィールド炭素星の関係より大きい。これらの星

の V-K から導く有効温度は信頼性が低いことが分かった。最近の星の角半径

測定から導いた温度はモデル大気からの温度よりも 240 K 低い。この温度を

用いて星団星を HR 図にプロットすると、理論モデルと一致する。

AGB 進化の簡単なモデルから星団の年齢を定めた。上部 AGB つまり TRGB

より明るい、を持つ星団は大部分中間年齢と考えられ, 年齢 2 - 6 Gyr である。

我々の年齢順列は最近の測光分類の系列と合う。年齢・メタル量関係のヒント

らしきものが得られた。これは星団形成期間に重元素増加が起きるなら予期さ

れることである。 DM(LMC) = 18.7, DM(SMC) = 19.3 を採用。 |

|

マゼラン雲中間年齢星団の判定基準 マゼラン雲に中間年齢の星団が存在することは分かっているが、個々の星団 について確定された例は、主系列ターンオフまでの観測がある NGC 2209, Lindsay 1, を除くと、水平枝を欠く NGC 2190, Kron 3 などがあるだけであ る。 Mould, Aaronson (1979) は CMD 上で星団巨星枝が B-V≤2.0 まで赤い方に伸びること、炭素星の存在 をマゼラン雲中間年齢星団の特徴であるとした。 拡張 AGB を持つ星団の年齢 その際重要な点はハロー球状 星団では Mbol < -4 まで明るくなる星が存在せず、マゼラン雲星団に存在 する Mbol = [-5.1, -6.5] の星には巨星枝基部で銀河系球状星団星より大きな 質量が必要とされるということであった。Renzini 1977 のマスロスモデルを 借りると Mbol = -5.5 の星を有する星団の年齢は 3 Gyr である。 |

光度の直接測定 このように、星団で最も明るい星の光度を決めることは星団年齢の推定の 鍵となる重要項目であり、低温の星の輻射補正は大きく不確実である。 そこで、近赤外測光の観測で輻射等級を直接測定することが必要となった。 Frogel, Person, Cohen (1980) は LMC の3星団 NGC 1783, NGC 1846, NGC 1978 を観測し、炭素星平均光度 Mbol = -4.9 を得た。この値は Mould, Aaronson (1979) が出した値より暗い。しかし、それでも年齢推定値 3 Gyr とは合う範囲である。 年齢と AGB 先端光度関係 今回は、分光観測をさらに多くの星団に拡張し、それらの星団星の赤外測光 も行った。その結果を用いて、年齢と AGB 先端光度との関係を導いた。 |

|

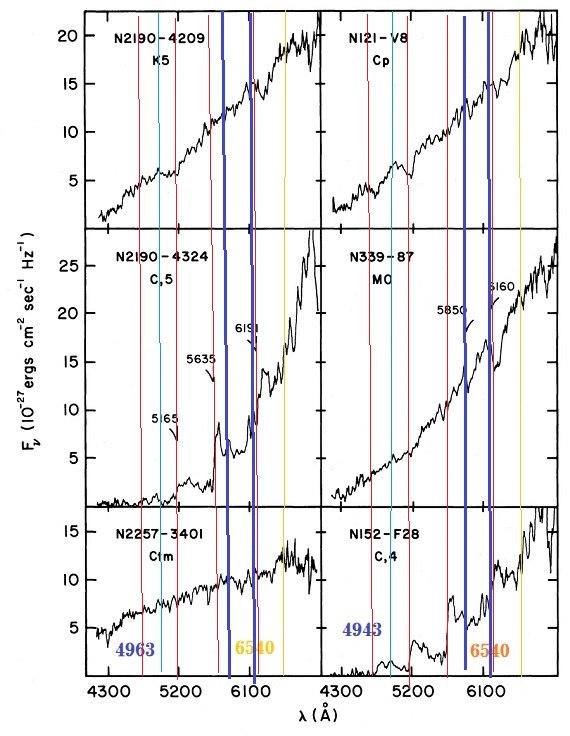

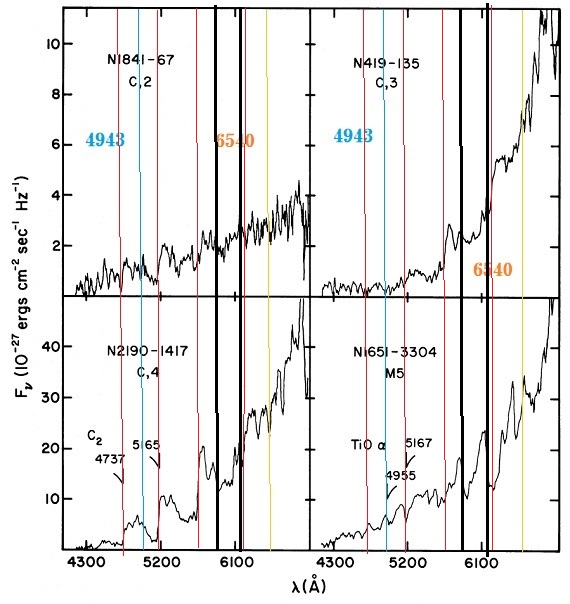

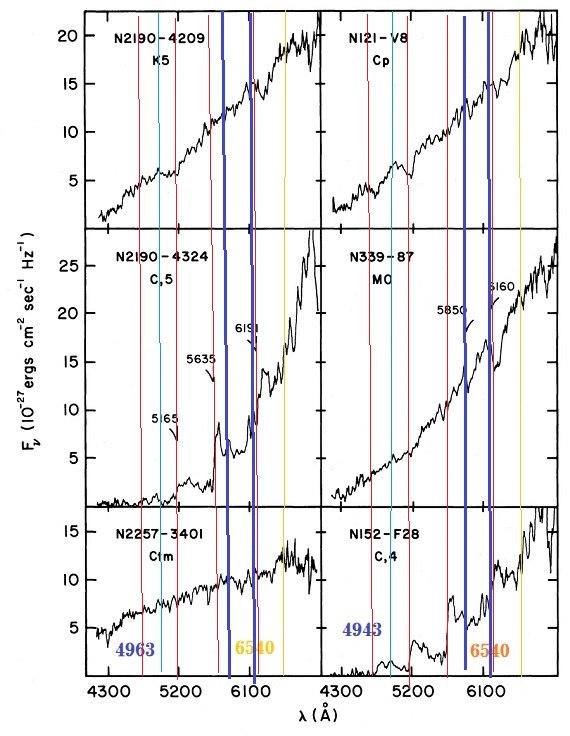

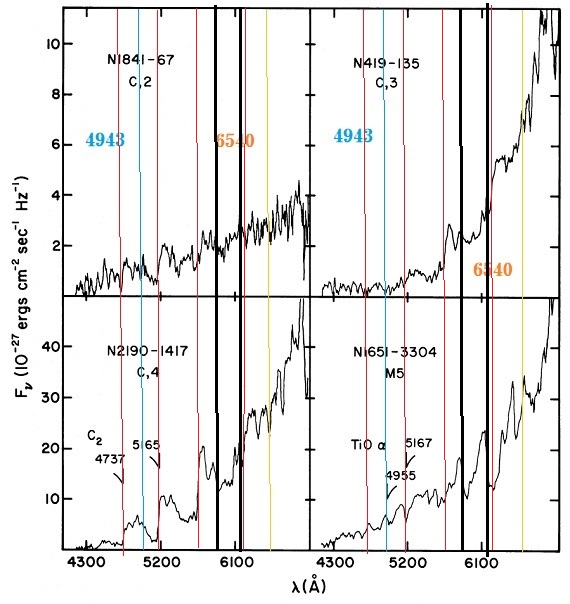

観測 Mould, Aaronson (1979) での分類をさらに詳細に行うため、我々は波長域を 4200 - 7000 A 範囲に拡大 した。このため分解能は 16 A となるが、分子帯の幅は広いので受け入れ可能 な代償と見做す。観測は 1979 年 6 月 28 - 30 日に CTIO 4-m 鏡で行われた。 スペクトル型分類 表1には観測した星の名前と性質を示す。分類には、 Fay, Stein, Warren (1974) と Fay, Warren, Johnson, Honeycutt (1974) を参考にした。炭素星はスワンバンド 4737, 5165, 5635, 6191 A のバンド ヘッドで区別する。サブタイプはバンド強度を用いる Yamashita 1972, 1975 に従った。 NaD 線強度を用いる温度サブタイプは我々の分解能では測れなか った。M-型星は TiO γ' システムバンドヘッド 5850, 6162 A で見分け る。サブタイプはバンド強度で区別される。 5200 A の MgH+Mgb 吸収帯が見 えるが、TiO バンド強度が 0.12 mag 以下だったら K-型である。TiO がない のは K4 型に対応する。吸収帯が見えない星は "Ctm" 型に分類した。図1には 各星のスペクトルを示す。 |

個々星へのコメント MGC 121-V1, V8 Feast, Lioyd-Evans 1973 もこの2星のスペクトルを得た。V1 にはバルーマー 輝線が見える。これはミラ型星の標しである。V8 のスペクトルには、 C2 の (1,0) λ4737, (0,0) λ5165 バンドヘッドが はっきり見えるのに、通常は最も強い (0,1) λ5635 が見えないという 不思議な特徴がある。この点は Feast, Lloyd Evans 1973 も述べている。興味 深いことに、この星は表1の中で最も青い。[4963-6540] = [1.0, 2.2] の範囲で 表1の炭素星について、カラーとバンド強度の相関をみると、V8 のカラーでは (0,1) λ5635 が見えないのは当然という結果になる。赤外測光の結果が でれば、もう少し議論が進むだろう。 V 419 - 135 ここにスペクトルが示されるほしの中で、この星は最も赤い。Walker 1972 は この星を変光星とし、我々の等級は彼のより一等暗い。Blanco, Richer 1979 はこの星を炭素星とした。 NGC 1841 - 67 C2 バンドの存在から明らかに炭素星である。しかし、可視等級と 赤外測光はこの星を赤色巨星枝の下に位置付ける。HR図のこの領域における炭 素星には他のメカニズムが必要である。 NGC 419 5-3, 5-7, NGC 1978 I-14 Mould, Aaronson (1979) では "Ctm"-型とされた。それらは再度観測され、NGC419 5-3 は M1, NGC419 5-7 は K5, NGC 1978 I-14 は M1 へと分類しなおされた。 |

|

|

|

観測 表2に赤外測光データを示す。観測は主に CTIO 4m + InSb 素子で 1979 年 11 月 3 - 5 日に行われた。追加観測は 1079 年 12 月 3 - 5 日デュポン 2.5 m 望遠鏡で行われたが、背景熱輻射が大きすぎて、 K 等級は取れなか った。二つの星については H2O, CO 指数も観測された。 |

システム変換 表2の等級は Frogel, Persson, Aaronson, Mathews (1978) 中の標準星に基づいて決められた。その付録で、このシステムとJohnson の標準 システムとの関係が議論されている。E(B-V) = 0.06(LMC), 0.03(SMC) 採用。 |

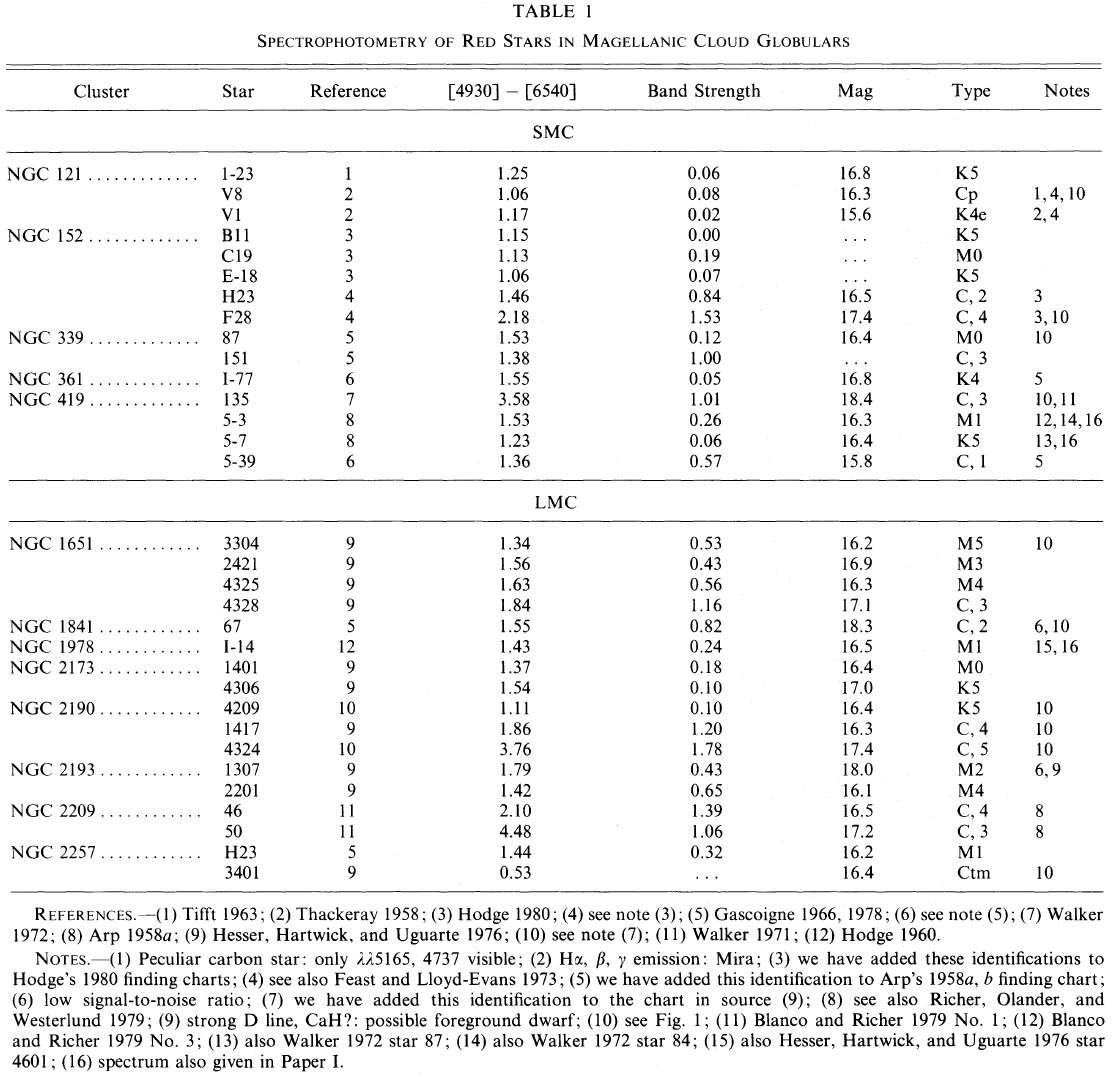

図2.マゼラン雲星団星の (J-H, H-K) 2色図。黒印=炭素星。 実線=銀河系フィールド巨星、破線=実線より不確実。マゼラン雲星データは Mould, Aaronson (1979)、 Frogel, Persson, Cohen (1980) および、今回の観測から。 図2=(J-H, H-K) 関係 図2には表2、 Mould, Aaronson (1979)、 Frogel, Person, Cohen (1980) の星の (J-H, H-K) 関係を示す。また、実線=銀河系フィールド巨星 Frogel, Persson, Aaronson, Mathews (1978) の M6 までの平均値である。破線は M7 - M8 であるが、不定性が大きい。 炭素星の分離 マゼラン雲炭素星は銀河系フィールド星の平均関係と一部重なり、その先に はっきりした系列を形作って延伸する。また、マゼラン雲炭素星はマゼラン雲 非炭素星とは二色図上で明確に分かれている。JHKカラーだけで C-M 識別が 可能であろう。 SMC 炭素星は青い SMC 炭素星は LMC 炭素星より青いらしい。平均すると、 ⟨J-H⟩LMC - ⟨J-H⟩SMC = 0.10 ±0.04 mag ⟨H-K⟩LMC - ⟨H-K⟩SMC = 0.16 ±0.07 mag この差は、異様に赤い NGC419-135 を除くとさらに広がる。同様の結論は Blanco, McCarthy 1980 がフィールド炭素星に対し、 R-I で 0.2 - 0.3 mag の差と いう形で得ている。Richer 1980a も SMC フィールド炭素星が VRI カラーで LMC 炭素星より青いという結論を得た。ただし Richer 1980b ではもっと サンプル数を増やした観測では、それは有意ではなかったと述べている。星団、 そしておそらくはフィールドの、炭素星カラーの差はメタル効果ではないかと 考えたくなる。 星団非炭素星と銀河系フィールド非炭素星 星団非炭素星と銀河系フィールド非炭素星の2色図上の位置はよく一致して いる。これは、Cohen, Frogel, Persson 1978 と Frogel, Persson, Cohen 1979 が M 92, M 3, M 13, M 71 で見出した大きな移動を考えると驚きである。 SMC と LMC の [Fe/H] の違いは M 71 と M 13 の違い程度なので、単純な メタル量の違いで、銀河系とマゼラン雲星団の差を説明するわけにはいかない。 満足のいく説明は、オパシティにある。 |

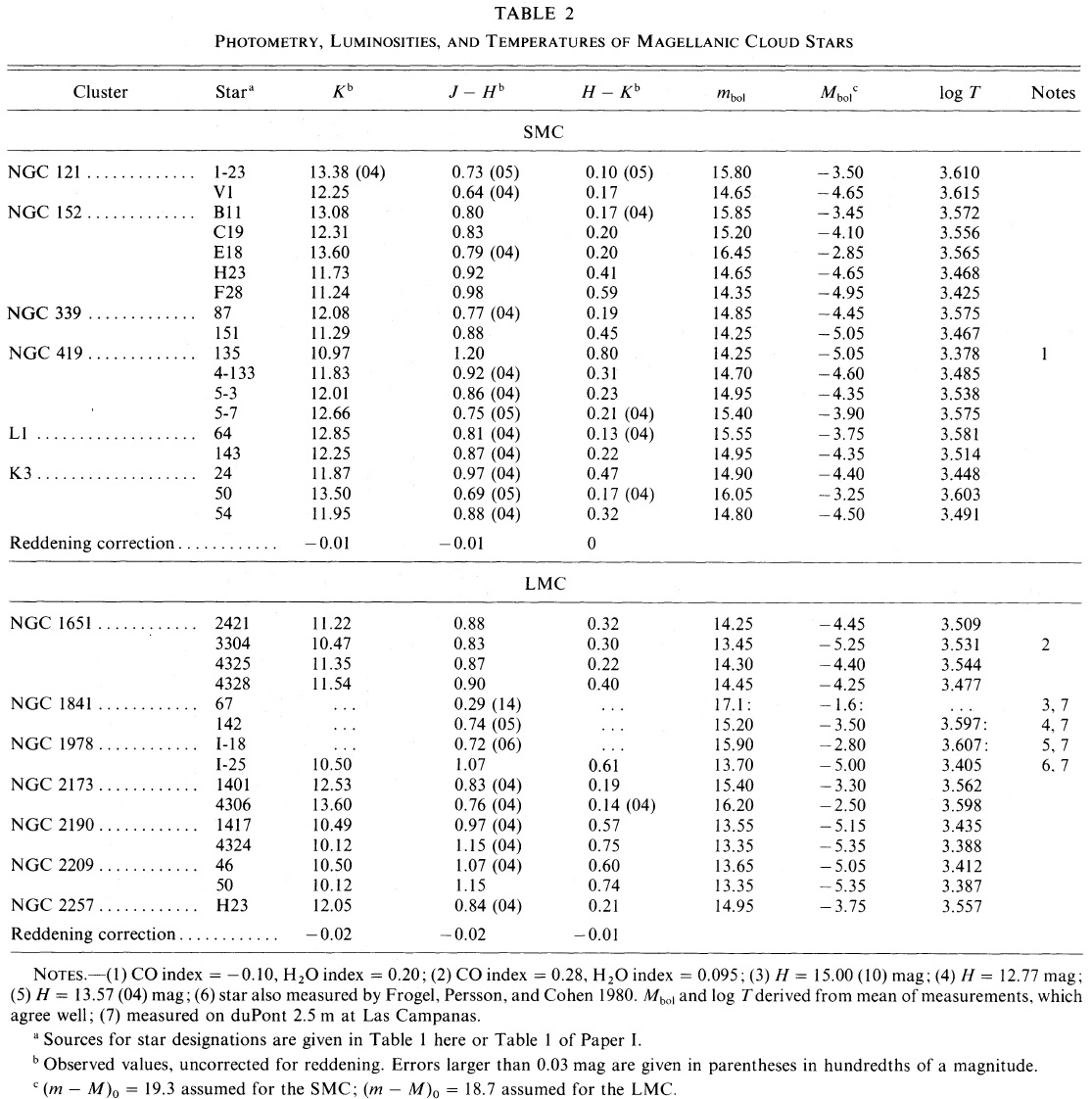

図3.B-V, V-K, J-K に対するバンド強度の関係。注意しておくが、炭素星と 非炭素星とでは異なったバンドが測られている。図3bでは、カッコで囲まれ た点は表1で与えた分光測光等級を使って求めたものである。それらの星の V-K エラーは測光エラーの倍くらい大きい。図3bで角かっこに囲まれた点は、 NGC 1841 内の低光度炭素星である。図3a の矢印が付いた点は NGC419-I35 で、 B-V = 4.16である。 図3=バンド強度 図3には表1で得たバンド強度を B-V, V-K, J-K に対してプロットした。 注意しておくと、炭素星と非炭素星とでは異なるバンドを測定している。 K-, M-型巨星では、TiO 吸収が有効温度、 V-K, J-K と良い相関を示す。一方 B-V は温度の相関が良くない。TiO バンド強度と図3のカラーとの相関は 定性的には理解される。それより踏み込むと、低メタル星における TiO 強度 がメタル量に敏感な問題が出てきて面倒になる。V バンドにおけるTiO 吸収は、 図3の (V-K, TiO) や (V-K, Teff) 関係の散らばりの原因となっている。 それに関しては、J-K カラーの図で散らばりが小さいことが注目される。 C2 バンド強度 C2 バンド強度は炭素星において、C 量と共に温度にも影響される。 そのために図3では相関が悪くなっている。TiO も C2 もバンド 強度は LMC の方が SMC より強い。図3には最近 Aaronson, Mould 1980 が 研究したフォルナックス銀河炭素星もプロットした。その C2 バ ンド強度は JHK カラーからの予測よりかなり強い。 |

|

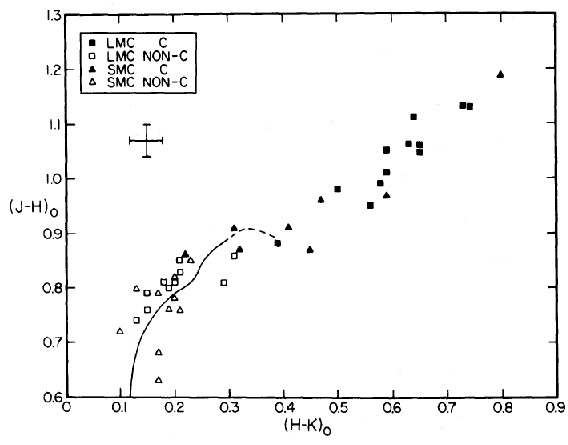

絶対輻射等級 表2の見かけ輻射補正 BC は Frogel, Person, Cohen (1980) の図1から導かれたものを使っている。そこでは J-K カラーに対する K 等級 BC を与えている。絶対等級には距離指標が必要だが、確定していない。 ここでは Gascoigne 1972 の LMC で 18.7, SMC で 19.3 という値を採用する。 有効温度 炭素星の有効温度は、 Mendoza, Johnson 1965 のデータから得られる Teff と J-K の観測関係を用いた。Scalo 1976 は、このタイプの決定法から得られ るのは精々良くてカラー温度であり、不確実であると強調している。 非炭素星には Ridgeway, Joyce, White, Wing (1980) が掩蔽データを使って決めた有効温度スケールを用いた。この温度スケールは 多数の K-, M-型巨星の掩蔽観測から得たデータに基づいており、 Cohen, Frogel, Persson 1978 がモデル大気計算から導いた温度スケールより 優れている。非炭素星の温度を導く第1ステップでは、 Ridgeway, Joyce, White, Wing (1980) の (V-K, Teff) 関係を (J-K, Teff) 関係に変換する。前に述べたように、 V 等級はメタル量の影響を強く受けるので、J-K カラーを使いたいからである。 (V-K, J-K) 関係は Frogel, Persson, Aaronson, Mathews (1978) の付録を用いた。第2ステップでは 観測 J-K カラーから Teff を得るのである。 こうして、メタル量効果を最小にしつつ、有効温度を得ることができた。 J バンドには CN, CO, H2O のような分子バンドが少ないので有用である。 図4= V-K を使うとエラーが出る 高メタル球状星団を温度基準にして V-K の較正を行うと起きる問題を図4 に示す。図2の (J-H, H-K) 二色図では銀河系巨星とマゼラン雲星はほぼ重な っていたが、図4の (J-K, V-K) 二色図では、星団星は銀河系平均線のかなり 上方にある。図4には M3, M13, M92, M71 を Cohen, Frogel, Persson 1978 と Frogel, Persson, Cohen 1979 からプロットした。メタル量効果は球状星団 星にも現れていることが分かる。 |

図4.銀河系、および LMC 星の (J-K, V-K) 2色図。実線=銀河系フィールド 星の平均線。銀河系球状星団のデータは Cohen, Frogel, Persson 1978 と Frogel, Persson, Cohen 1979 から。 V-K から導く温度は低い こうして、V-K から導く温度は J-K からの温度に比べ著しく低くなる。 これは、 HR-図の解釈上重要な点である。 |

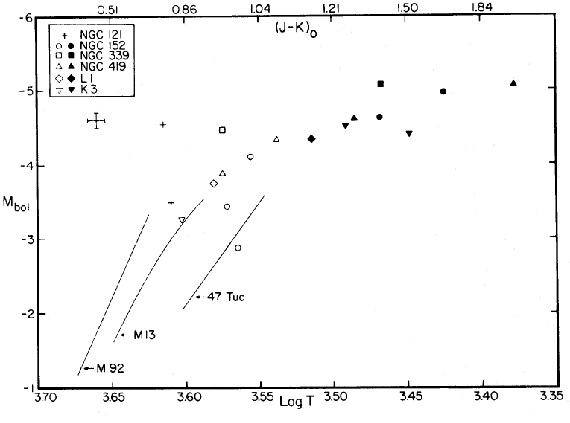

図5.SMC 星団星の HR図。実線=銀河系球状星団。 データは Frogel, Persson 1978 と Frogel, Persson, Cohen 1980 から。 有効温度は (J-K) のみで決めた。 有効温度 図5には SMC に対し、Mbol - logTeff 関係を示す。図6は LMC である。 Frogel, Person, Cohen (1980) 炭素星の Mbol と Teff はそのまま使ったが、非炭素星では上述の手続きに 従って Teff を計算しなおした。彼らの Teff は Cohen, Frogel, Persson 1978 のモデル大気に基づいたものであるが 4/5 で 240±25 K 低い値を与えていた。 図5,6には Cohen, Frogel, Persson 1978 から採った M 92 と M 13 の 赤色巨星枝と Frogel, Person, Cohen (1980) からの 47 Tuc 上部巨星枝を加えた。M 92 と M 13 の温度は Ridgeway, Joyce, White, Wing (1980) からの (J-K)-Teff 関係を用いて再計算した。47 Tuc の方は既に Ridgeway スケールに直っている。 巨星枝の伸長 図5,6の最も著しい特徴は、銀河系球状星団の巨星枝先端を超えて、マゼ ラン雲巨星枝が伸びていることである。マゼラン雲星団の進展部には多数の M- 型星が炭素星と共に存在する。NGC 1651-3304 = M5 星でさえその Mbol は 炭素星と並ぶ値を持つ。M-型星から C-型星への転換は Mbol = -4.4, Teff = 3100 K 付近で起きるようである。 炭素星光度は巨星枝先端光度より上 炭素星光度は 47 Tuc 巨星枝先端光度から 0.7 - 1.8 mag 上にある。注意 しておくと、 47 Tuc 変光星は平均して 0.4 mag 上である。また、炭素星 光度は Rood 1972 や Sweigart, Gross 1978 の理論的巨星枝先端光度、それ 自身は球状星団の観測先端光度と一致するが、よりかなり上方にある。モデル のヘリウムフラッシュは Mbol = [-3.3, -3.8] で起きる。炭素星の平均光度は LMC で -5.02 (n=12), SMC で -4.69 (n = 8) である。この値は、 Mould, Aaronson (1979) で決めた値に比べ、LMC で 1.5 mag, SMC で 0.4 mag 暗い。もっともそこで 別法として提出された (BC, B-V) 関係を用いて得た値とはよく合う。 |

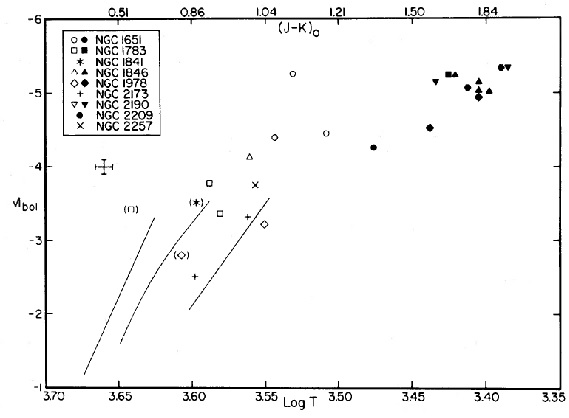

図6.LMC 星団星の HR図。実線=銀河系球状星団。 データは Frogel, Persson 1978 と Frogel, Persson, Cohen 1980 から。 有効温度は (J-K) のみで決めた。 銀河による異なる炭素星光度 LMC Mbol での二つの研究の大きな差の原因は、可視カラーと (V-K) カラーの関係が、銀河 系炭素星と LMC の赤い炭素星とで異なるためのようだ。 Frogel, Person, Cohen (1980) が示唆した通り、それはブランケッティング効果の差であろう。LMC と SMC 間 の光度差 0.33 mag は 2σ レベルで有意である。この結果は、 Blanco, McCarthy 1980 が見出した SMC のフィールド炭素星は I バンドでは LMC 炭素星より 0.1 mag 明るいという結果からすると驚きである。ただし、 距離指標を我々の値に補正した。Richer 1980a, 1980b もまた I バンドでより 大きな 0.4 mag の差を見出した。ただし、I バンドは炭素星光度を決めるのに 適しているとは言えない。 LMC 星団の方が SMC 星団より若い しかし、メタル量だけで我々が見出した 0.3 mag の光度差を出せるとは思え ない。次節で示すが、同じ年齢で比べると、低メタルの方が AGB 光度が高い。 したがって、多分年齢を利かせ、LMC 星団の方が SMC 星団より若いと考える のが良い説明であろう。 非炭素星 Frogel, Person, Cohen (1980) は彼らの図3で、5個の非炭素星の位置を上手く説明できなかった。 年齢やヘリウム量を合理的な範囲内でどう変えても、M 13 の青い縁よりも ΔlogTe = 0.06 青いことを説明できなかった。しかし、それは非常な難問 ではないのかも知れない: (1) Ridgeway, Joyce, White, Wing (1980) の(J-K) 温度スケールを採用すると、240 K または 0.025 dex 低い温度が得 られる。 (2)星団 [Fe/H] は 47 Tuc ほど高くないらしい。Danziger 1973 はライン 強度から、 NGC 1783 と NGC 1846 のメタル量が 47 Tuc と M 13 の中間で あることを示した。この領域は M0 星が Frogel, Person, Cohen (1980) の示す温度、CO 指数で M0 星が存在することに一致する。 |

|

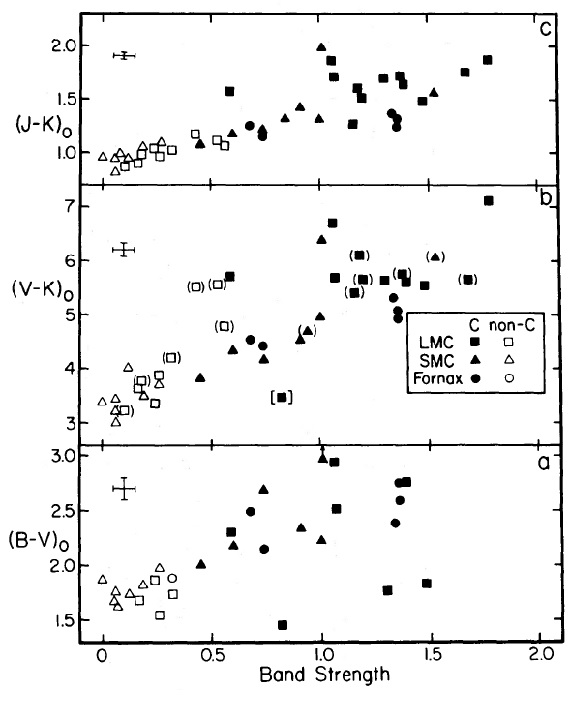

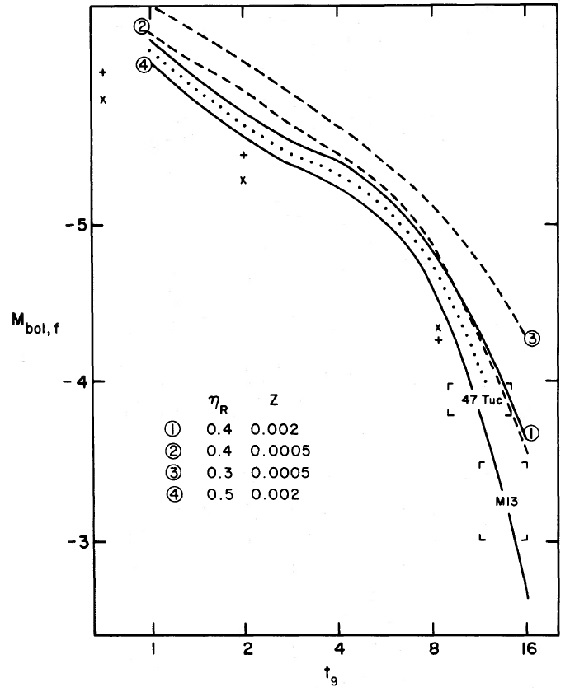

AGB の最高光度を計算する 理論では、AGB の最高光度から星団年齢が求まる。実際には、そのような年齢 推定は星団の年齢上限を与えるだけである。なぜなら、AGB 先端部の星の数が 非常に少ないからである。その手続きは、 Mould, Aaronson (1979) に述べられているが、もう一度繰り返すと、 (1)主系列ターンオフ質量 Mi = Mi(t9, Y, Z) ここでは Renzini 1977 の式 (2.5) を採用する。 logMi=-0.3481-0.28logt9+0.75X-0.0094logZ4 +0.0194(logZ4)2 t9=t/109yr, Z4=Z*104 (2)Mi-Mf 関係 Mf = Mf(Mi, η, Z) Renzini 1977 の式 (6.17), (6.20) を採用する。 η はレイマーズのマスロス式 dM/dt = -4 10-13η(LR/M) Mo/yr のパラメターである。 (3)Mc-L 関係 Mbol,f = Mbol,f(Mf) Paczynski 1970 の表式を使用する。 (R=R(M, Mc, L) があるなら、それと レイマーズの式で、式2の代わりにAGB進化全体を自分でも追えるんだがな。) 光度・年齢関係 図7にはいくつかのパラメターについて、こうして得られた光度・年齢関係 を示す。Y = 0.22 に固定した。 M 13 では AGB は Mbpl = -3.0 までしか辿 れない。TRGB 以下である。47 Tuc の V3 平均光度が AGB 先端を定義すると 考える。星団年齢は Sandage 1970, Demarque, McClure 1977, Carney 1980 から採った。図7から、銀河系球状星団にフィットするには η = [0.4, 0.5] が必要と分かる。太陽組成 Z = 0.02 モデルは Iben, Truran 1978 の Mi = 1.0, 1.5, 2.0 Mo についての進化計算から決めた。点線との 0.1 mag 差は、進化計算では異なるマスロスを仮定している等を考えると、許容できる。 Iben, Truran 1978 の 2.0 - 1.5 Mo 太陽組成モデルは LMC 炭素星の Mbol = [-4.4, -5.1] 区間を超えていて炭素星にならない。 |

図7.AGB 星最終光度 Mbol,f とターンオフ年齢 t9 の関係。 モデルパラメターは "key" に記されている。"labeled box" は二つの球状星 団の位置を示す。点線=マゼラン星団。バツ= Truran, Iben の太陽組成モ デル。十字=今回のモデル。 (球状星団年齢 150 億年時代の計算 にしても、低メタルではAGBがTRGBを超えず、モデル線が水平にならないのか?。) |

|

NGC 121 最も明るい星は V1 である。この星はミラ型星らしく、Tifft 1963 の観測と 合わせると観測時は極小に近かったようだ。Eggen 1975 によると、ミラ型星は その中間光度の時、赤色巨星枝の赤い方への延長上に乗る。そこで、 V1 の観 測値を 0.3 mag 上げる補正を加えた。もう一つの赤色変光星 V8 の赤外観測 は行っていないが、そのバンド強度が非常に小さく、カラーが青いことから、 Lindsay1-143 の Mbol = -4.3 より暗いのでないか。 (なぜこの星が引き合いに出される? ) NGC121-1-23 は Tifft 1963 の最初の5ゾーン中で最も赤い星であり、明らかに TRGB より下にある。この星団の年齢 10 Gyr は RR Lyr が星団内に存在する こと、赤い水平枝にも合う。 NGC 152 二つの明るい炭素星は星団中心から 30" 内にあるのでメンバーシップは確か であろう。 Hodge 1980 による可視測光は、星団の星密度がフィールドと同じ になるまで完全である。それを見ると、巨星枝は B11, C19 より先に伸びない、 従って我々の Mbol,f は多分正しい。年齢は 2 - 6 Gyr である。 |

NGC 339 この星団は込み合った領域にある。Gascoigne 1966 による赤い二つの星は 中心から 2' 離れている。したがって、そのメンバーシップは疑問であり、 表3の年齢はウェイトが低い。 NGC 419 Blanco, Richer が発見したさらなる炭素星は、この星団に対するわれわれ の測光が非常に不完全であることを明らかにした。しかし、BR5 と BR6 の VRI カラーはそれらの Mbol が NGC419-135 と 5-3 の中間にあることを 示唆する。BR4 はさらに暗い。年齢 2 - 6 Gyr という年齢推定は信頼でき そうである。 Lindsay 1 と Kron 3 この二つに対し観測の完全性に関し確信がない。したがって年齢の評価も 不確実である。ともに混んでいない領域にあり、水平枝を持たない。 |

|

NGC 1651 NGC1651-3304 は星団内で最も明るい。以上なのはこの星が晩期 M 型星な ことである。SMC/LMC でこの明るさの星は全て炭素星であった。明るい他の 3星からこの星団が伸長巨星枝を持つことは確かである。水平枝を欠くことは 我々の年齢 2 - 5 Gyr と合う。 NGC 1783 伸長巨星枝の証拠は一つの明るい炭素星だけである。従ってこの星に関して は判断を保留する。 NGC 1841 Gascoigne 1966 が観測した中で最も赤い星は TRGB の下にある。これは 星団内炭素星に関しても同様である。そこで、この星団を "old" とした。 この分類は水平枝を持つこととも合う。 |

NGC 1846 と NGC 1978 この二つには多数の炭素星が存在する。赤外測光はまだ不完全である。 伸長巨星枝には星が多い。明らかに中間年齢星団である。 NGC 2172 赤い二つの星は Mbol = -3.3 のTRGB光度を超えない。”old”であろう。 NGC 2190 と NGC 2209 各星団にある二つの炭素星は伸長巨星枝を示唆する。4Gyr 以下の年齢が 示唆される。測光が完全になれば年齢幅はもっと狭まるであろう。NGC2209 は 主系列ターンオフから Gascoigne et al 1976 により、0.9 Gyr を与えられ ている。 NGC 361 と NGC 2193 赤外測光がまだない。 |

|

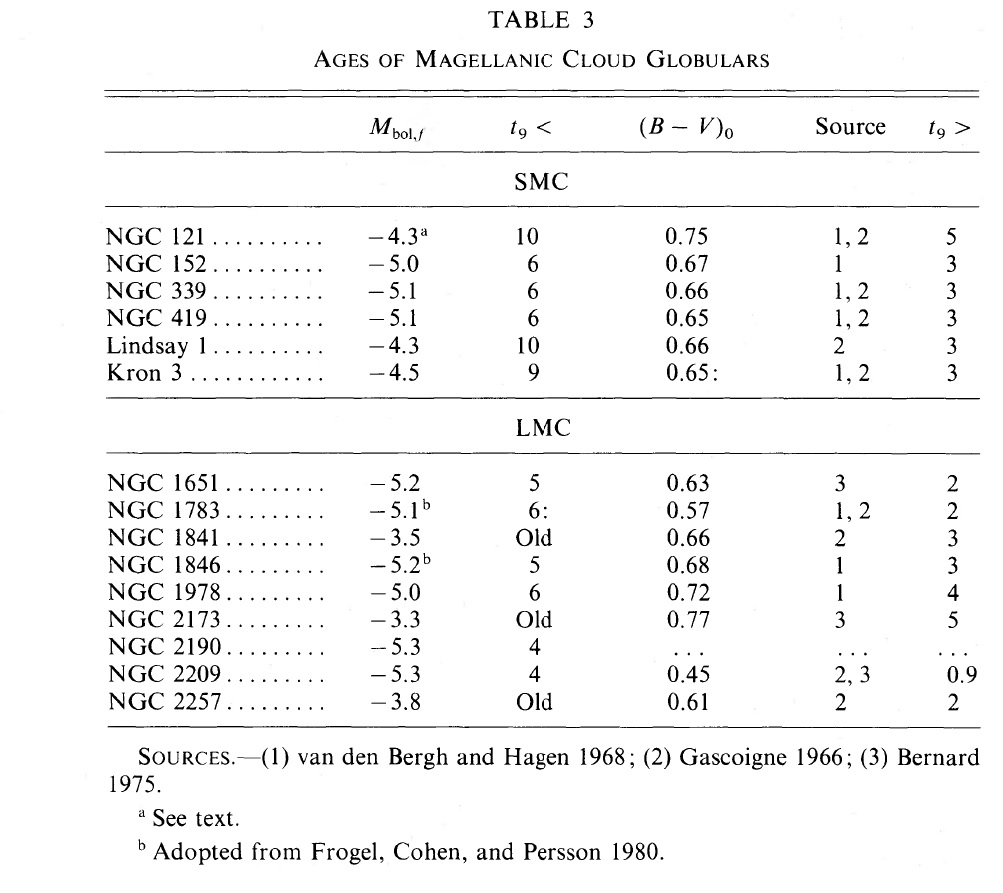

星団年齢決定の難点 赤外観測による伸長巨星枝の存在確認は、個々の赤い星団の年齢 を調べるのに有用であった。結果は表3に示されているが、 Mould, Aaronson (1979) の結論を裏付けている。それは、星団の多くは年齢が 2 - 6 Gyr であるという ことである。この方法の難点は、星数が少ない星団で AGB 先端位置を決める ことである。その場合、ストカスティックな効果が大きく効く。 個々星の分光観測 これらの星団のメタル量は、両方の銀河内での化学進化の記録を与える。 Gascoigne 1979, Hartwick, Cowley 1979 は個々の星団星の測光と分光から メタル量評価を行っている。HR図上での巨星枝位置も年齢効果を補正すれば、 メタル量を与える。図5と図6からメタル量を定性的にランク付けした結果は Hartwick, Cowley 1979 の個々星分光からの結果と適合する。 SWB 分類 こうして決めた年齢は Searle, Wilkinson, Bagnuolo (1980) の分類と合う。表3の中でクラス VII は NGC121, NGC339, NGC1841, NGC2257 である。年齢精度が低い NGc 339 を除き、これらの星団は "old" に位置付け られている。クラスV と VI は年齢 2 - 6 Gyr 星団を含む。例外は NGC2173 で、我々は "old" とした。クラス III, IV は NGC152 t9 = [3, 6] と NGC2209 t9 = [0.9, 4] である。 |

星団年齢とメタル量との相関 Searle, Wilkinson, Bagnuolo (1980) が示唆した星団年齢とメタル量との相関は我々の研究でも支持された。 Hartwick, Cowley 1979 は "old" 星団の NGC 1841 に [M/H] = -2.2, NGC 2257 に対し [M/H] = -1.6 を与えた。中間年齢星団 NGC 1978 には [M/H] = -1.4 が与えられた。Gascoigne et al 1976 は若い星団 NGC 2209 を [M/H] = -1.2 としたが、Gustafsson, Bell, Hejlesen 1977 はそれを 改訂して -0.5 とした。SMC では NGC 121 が図5で最も低メタルに見える。 年齢・メタル量の独立な決定 今回の研究方向を進めて、分光と独立にメタル量と年齢を決められるだろう。 (測光から年齢・メタル量縮退がきれいに 解けるのか、あまり明快ではないように思えるが。 ) |