|

光電 UBV, uvby Hβ 写真 B,V 測光観測を散開星団 NGC 2660 に行った。 (1)星団の赤化は EB-V = 0.38±0.05 (2)(m-M)o = 12.3±0.3 (3)主系列上部の進化した星は V = 15.9 の先が欠けている。 (4)t = 1.2 Gyr, [Fe/H]≤[Fe/H]Hyades |

(5)星団中心から 1' 以内に N-型星が存在。

(6)NGC 2660 と NGC 7789 はヘリウムフラッシュ後の進化段階にある。 NGC 2660 と NGC 2477 の観測 CMD と理論経路との間に矛盾がある。 |

| NGC 2660 は (RA,Dec)1950 = (8h41.0m, -47°02'), (l,b) = (266,3) はあまり目立たない中間年齢星団である。その CMD は NGC 2477 と似る。Hartwick, Hesser 1971 はこの星団中心から 1' 離れた炭素星の距離 を星団と同じと仮定して、予備的測光からその絶対等級を求めた。 | この論文では追加測光を加えて、距離と等級の精度を上げる。 |

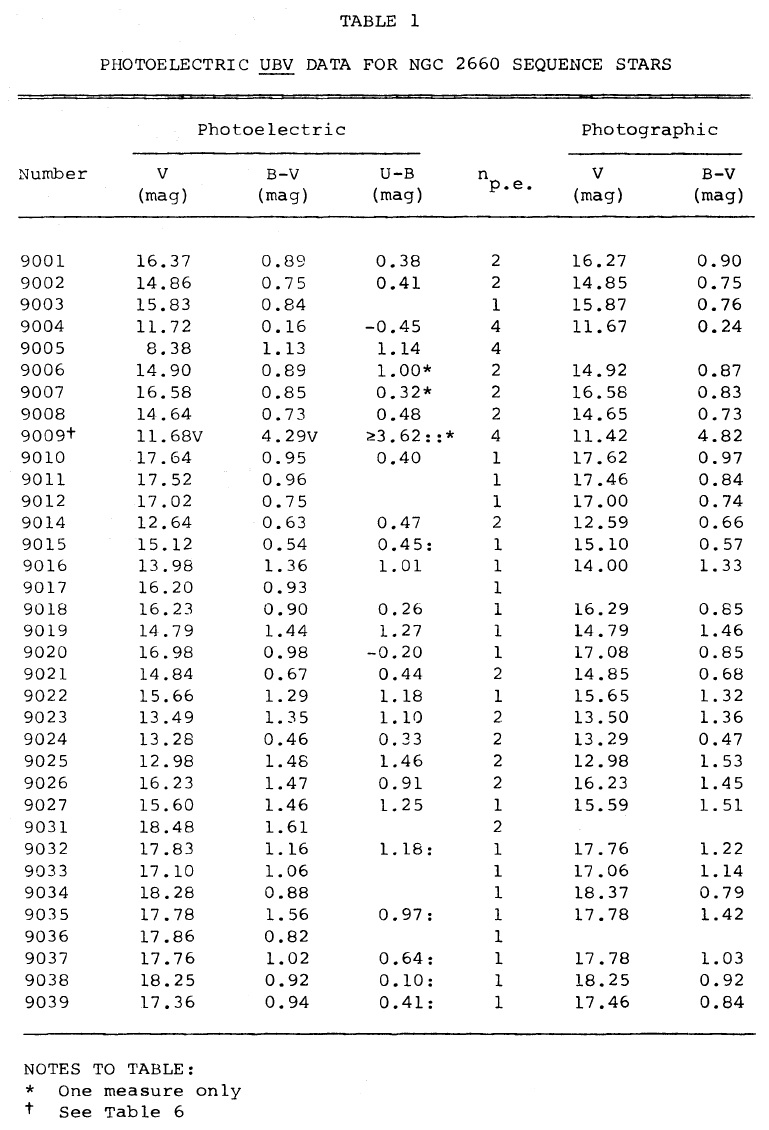

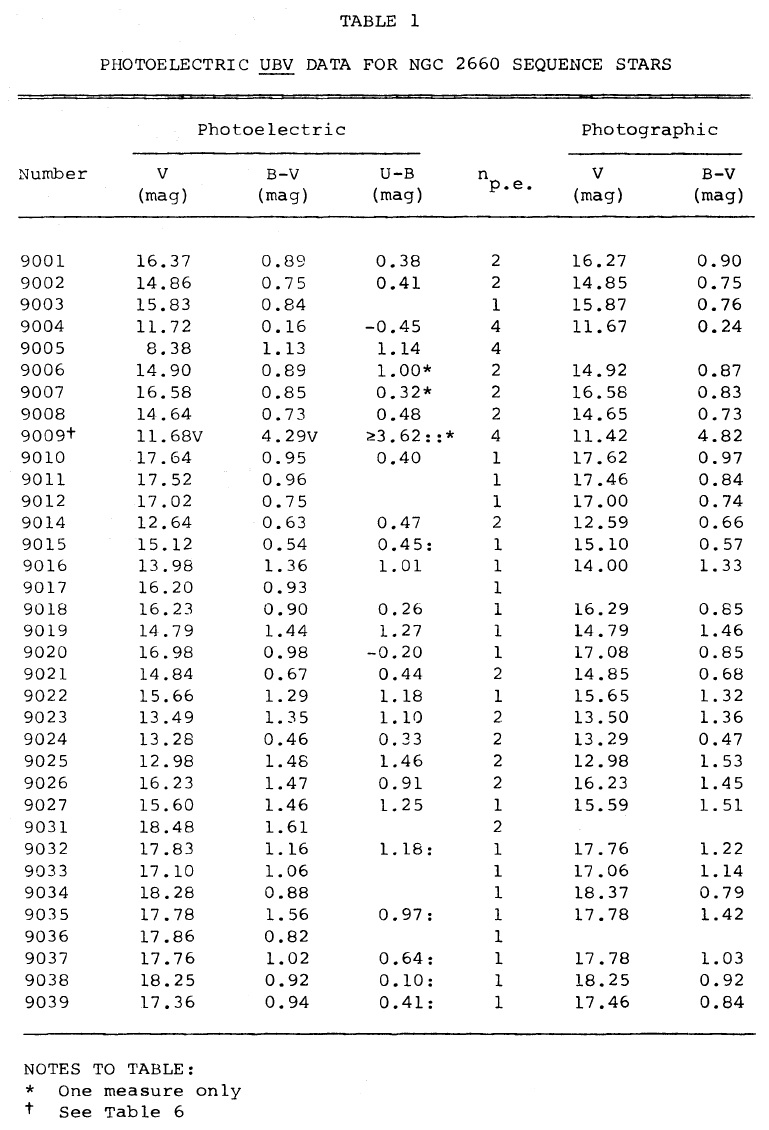

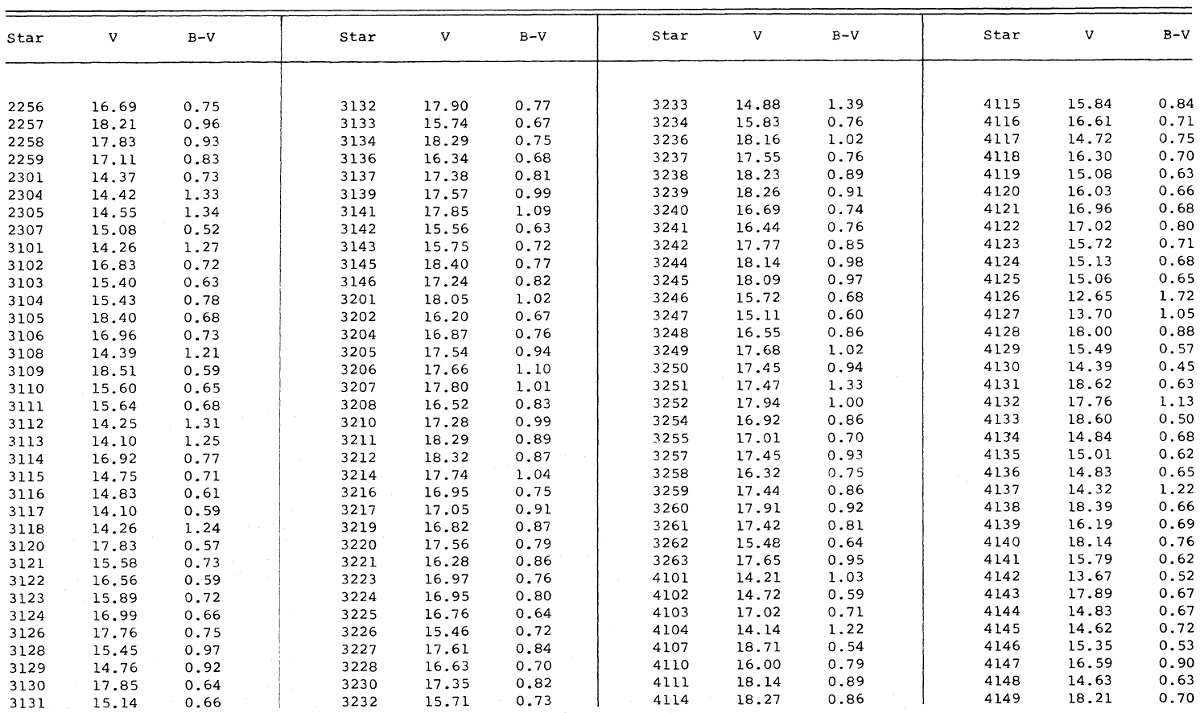

| 写真等級の較正に用いる光電測光系列は V = [8.4, 18.5] の 35 星である。 | 表1にはそれらの UBV 等級を、図1にチャートを示す。 |

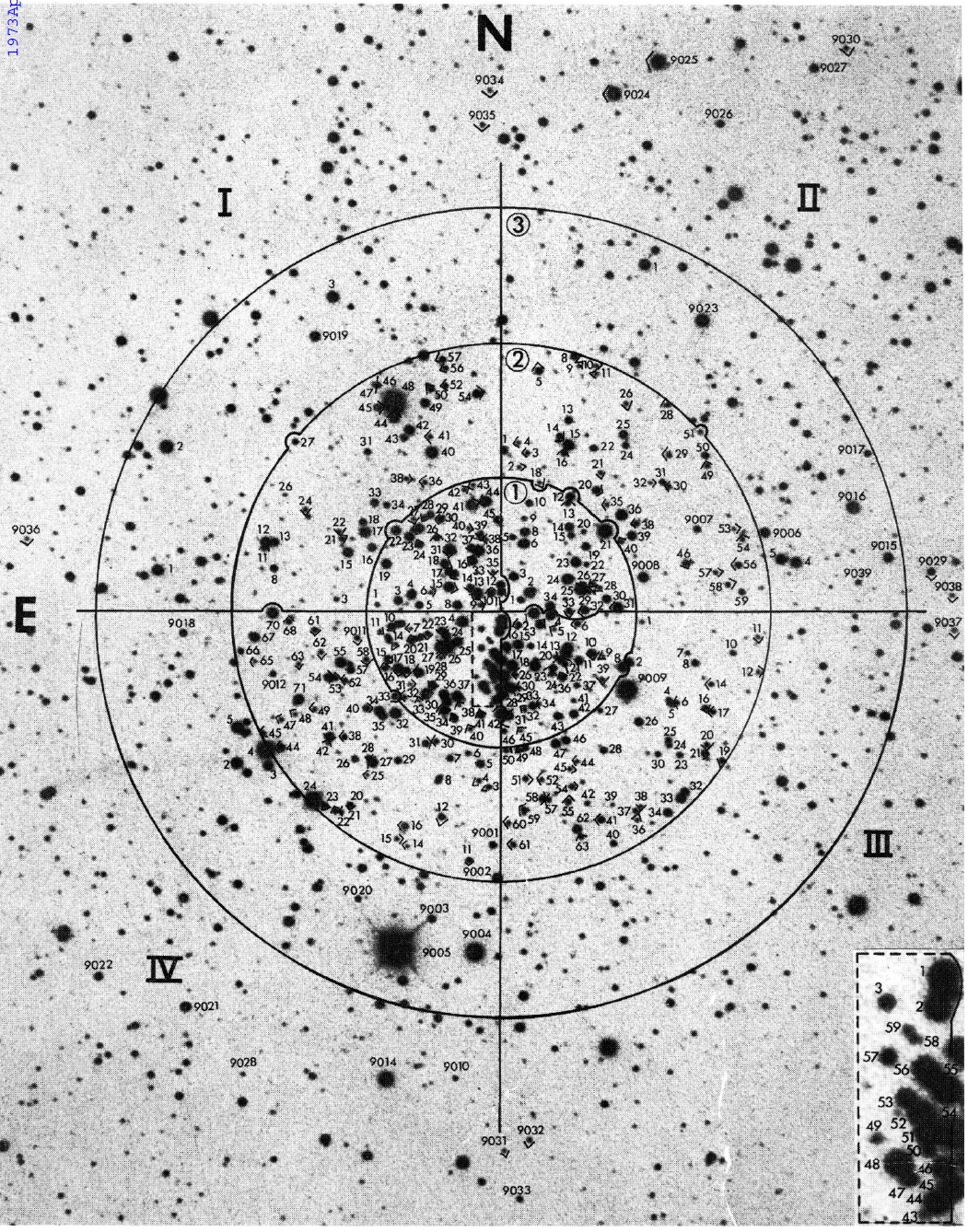

| V = 103aD;GG14, B=103aO+GG13 をセロトロロ 152 cm f/7.5 焦点で撮像した。 349 星の iris 測定結果を表2に示す。整約法は Hartwick, Hesser, McClure 1972 と同じである。 |

B - V = 0.111 + 0.880(b - v) V = v - 0.088 + 0.094(B - V) ここに、 b, v は iris 測光器の測定値である。 |

|

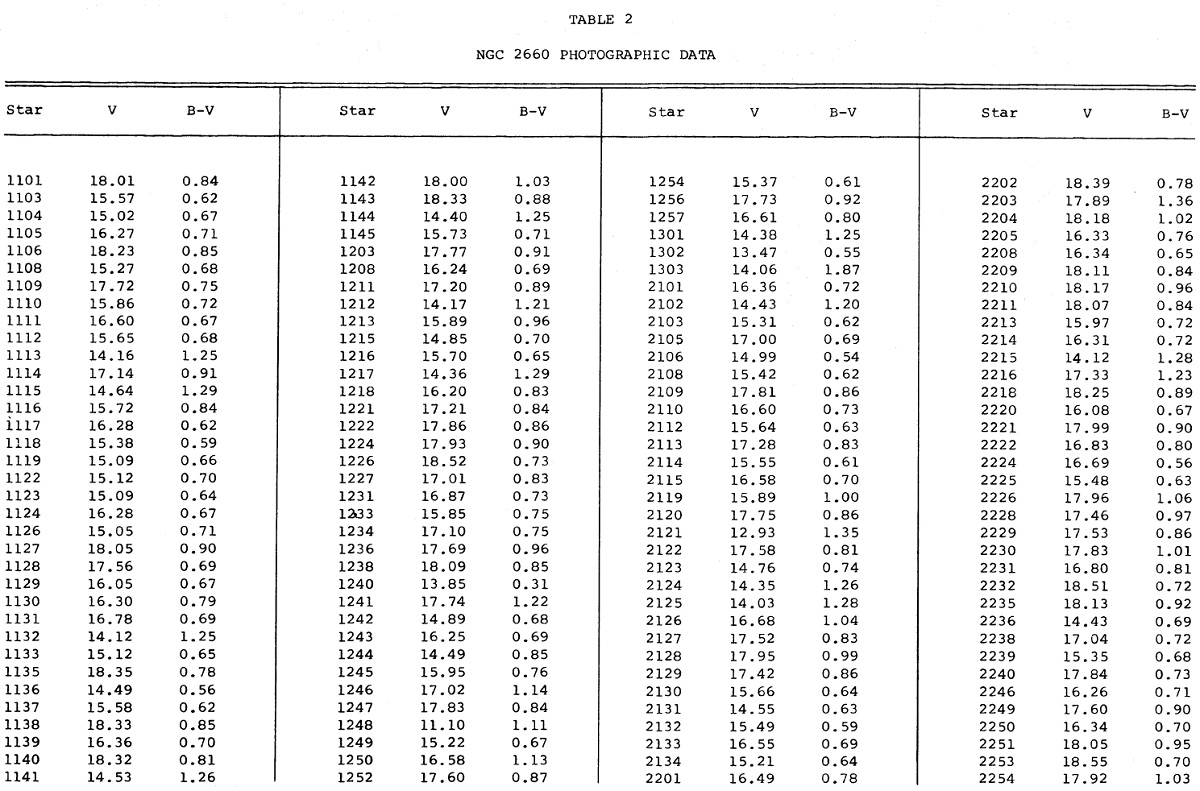

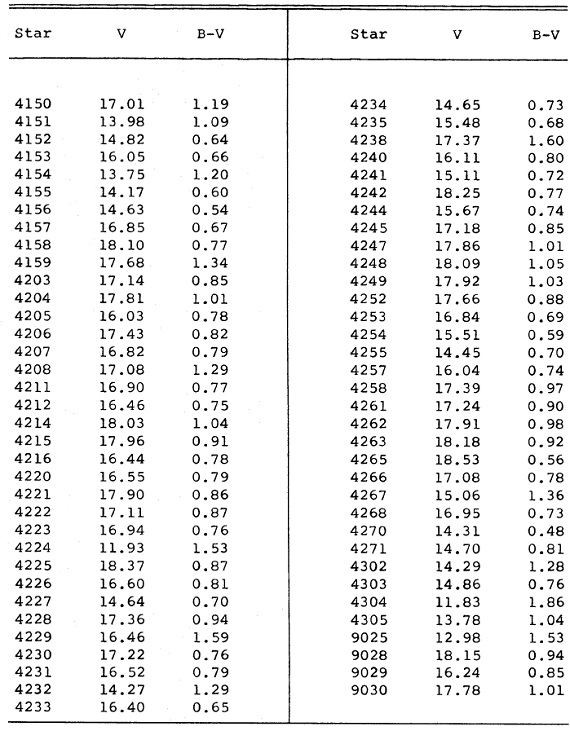

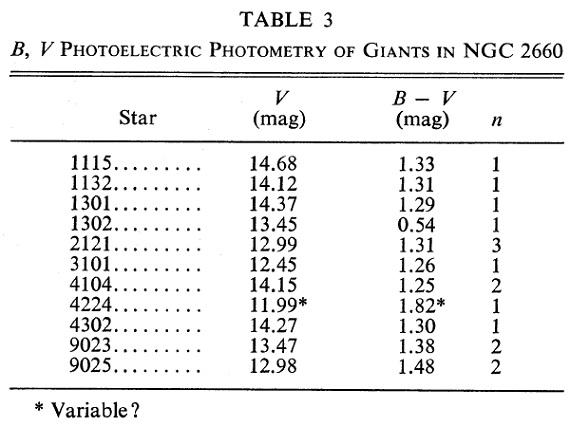

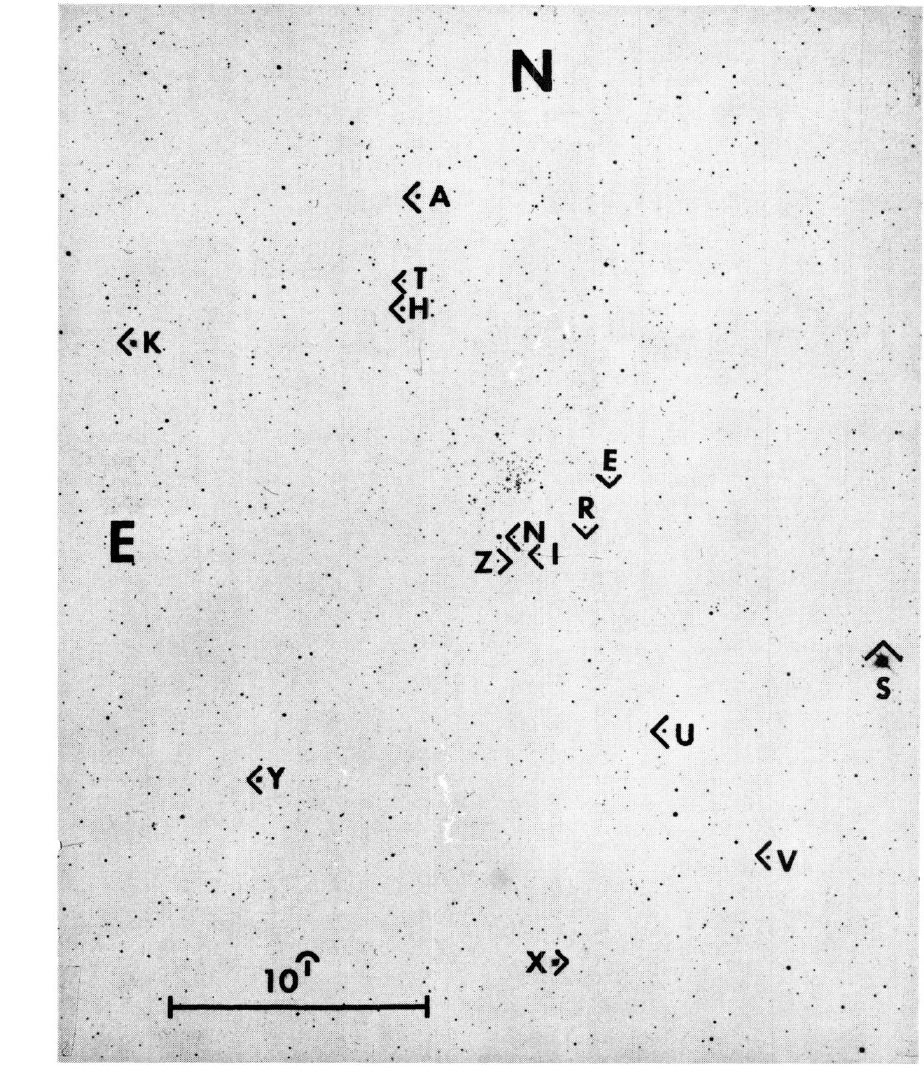

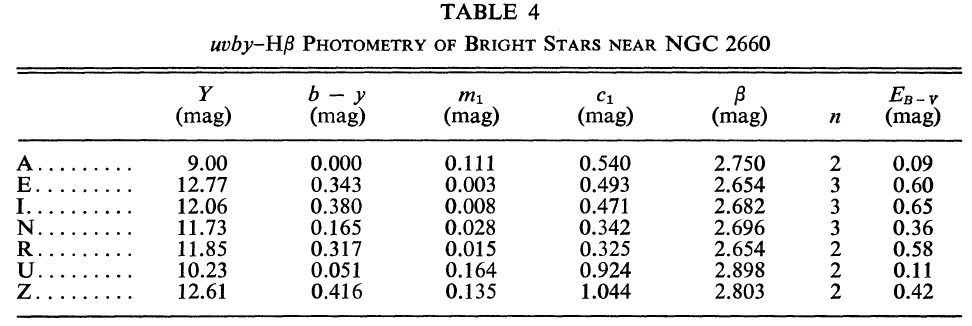

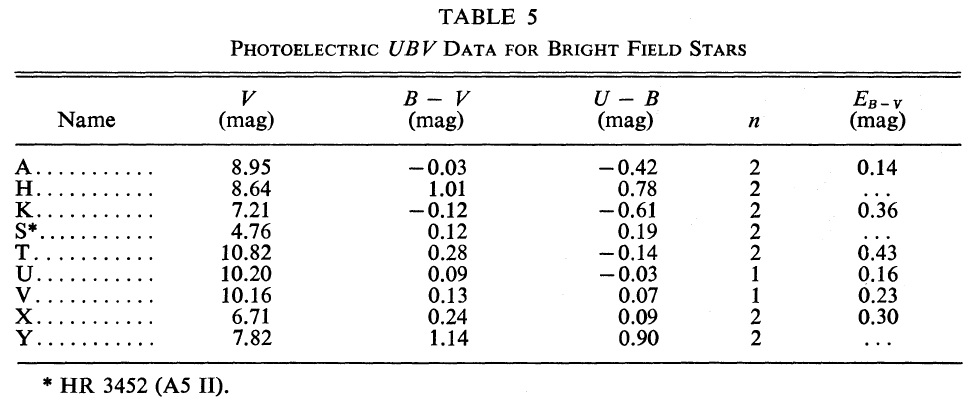

巨星の B, V 測光 DDO システムでの中間帯域測光との利用を考えて巨星の B, V 測光が 行われた。表3にその結果を示す。 iris 測光とはやり方が違うので一応表示する。 早期型星の uvby Hβ 測光 Crawford, Barnes 1969 は早期型星の uvby Hβ 測光が前景減光の決定 に有用であることを指摘した。いくつかの早期型星がシュミット対物プリズム 乾板で見つかった。それらの 7 星のチャートを図2に、光電測光結果を表4に 示す。 明るいフィールド星の UBV 光電測光データ NGC 2660 付近の明るい星7個の UBV 光電測光データを表5に示す。図2に それらのチャートを示す。 |

表3.NGC 2660 巨星の光電測光結果 |

|

UBV 二色図から no.9004 を主系列星と考えると、UBV 二色図の位置から E(B-V) = 0.37 を 得る。表5の青い6星を全て主系列星と考え、それらの赤化を単純平均すると E(B-V) = 0.27 である。しかし、星団に最も近く位置し、6星中最も暗い星 T の値は no.9004 に近い。 セファイド 星団 1⪚ 以内にある3つのセファイド、 SW, SX, T Vel の赤化は Fernie 1967 によると 0.34, 0.33, 0.34 である。セファイド赤化を等値 B-型星赤化に 調整すると、 E(B-V) = 0.37, 0.36. 0.37 となる。 uvby-Hβ データ A 型星と判断された星の 表4の uvby-Hβ データから、関係式 (b-y)o = 2.943 - β - 0.1 δc1 - 0.1 δ m1 を使って赤化を決めた。B-型星には関係式 (b-y)o = -0.116 + 0.097 co を使う。 |

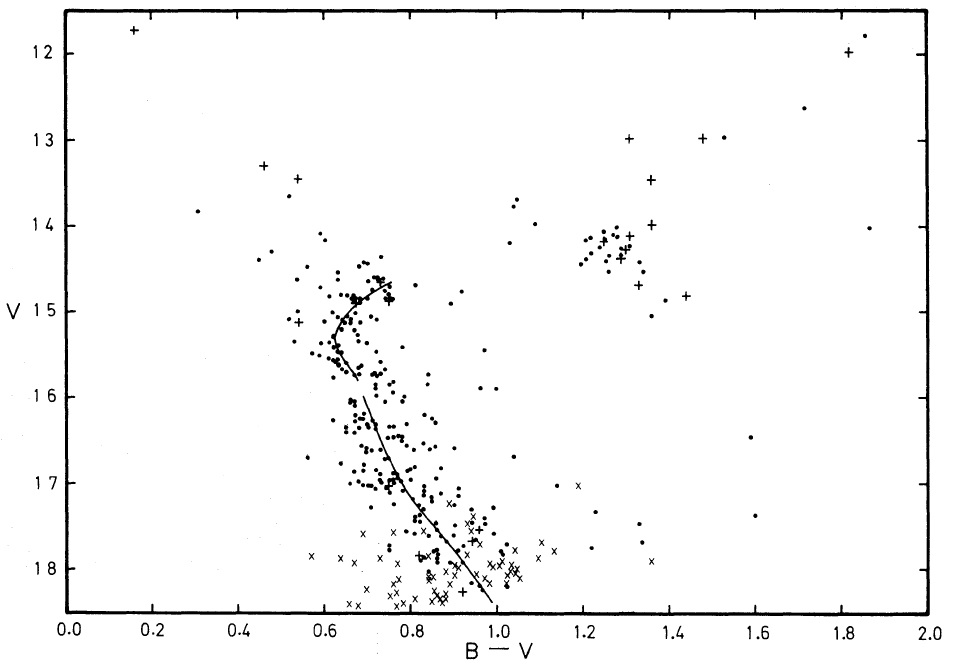

星団赤化 表5の星 N と Z はNGC 2660 の南辺近くに位置するが、E(B-V) = 0.39 であ る。一方、星 E, I, R は星団西側の吸収レインの中にあるが、E(B-V) = 0.61 である。明らかに NGC 2660 付近の吸収は非一様である。しかし、星団から一番 角距離が小さい所にある遠い星の値の平均値を採用して、NGC 2660 に対し、 E(B-V) = 0.38 が星団の赤化として適当であろう。 図3=CMD 図3には表1−3のデータに基づいた CMD を示す。表1の星は、星団近くにあり、 かつ CMD 上で自然な位置にある星のみをメンバーとして採用した。図の実線は (m-M)o を出すために引いた主系列線である。 距離 主系列線に E(B-V) = 0.38 の補正を行い、 Eggen 1965 の ZAMS とのフィット から、(m-M)o = 12.3±0.3 D = 2.9 kpc を得る。 |

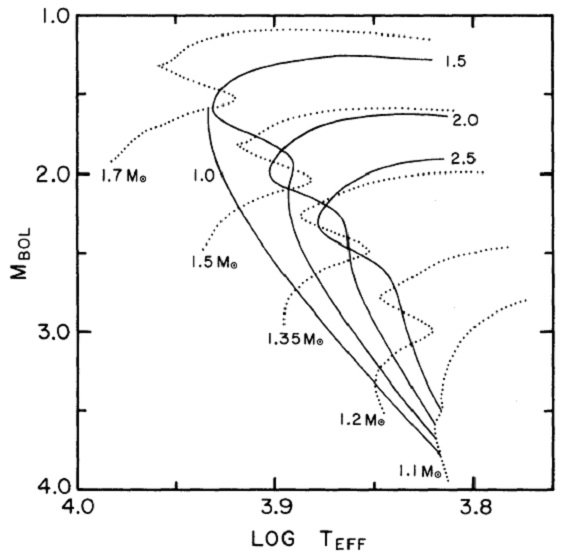

図4.点線=モデル進化経路。実線=モデル等時線。Y = 0.3, Z = 0.01. 等時線に付けた数字は Gyr 単位の年齢。 図4=モデル等時線 NGC 2660 の年齢とターンオフマスは理論等時線との比較から決まる。図4 には Y = 0.3, Z = 0.01 に対する当時線が示されている。経路の値は付録の 表に載せた。 巾 0.25 mag. の切れ目 理論モデルは主系列の最青部のすぐ下に巾 0.25 mag. の切れ目 が生じることを示す。観測データを統計的に調べると、V = 15.9 に切れ目が 存在することが分かる。 |

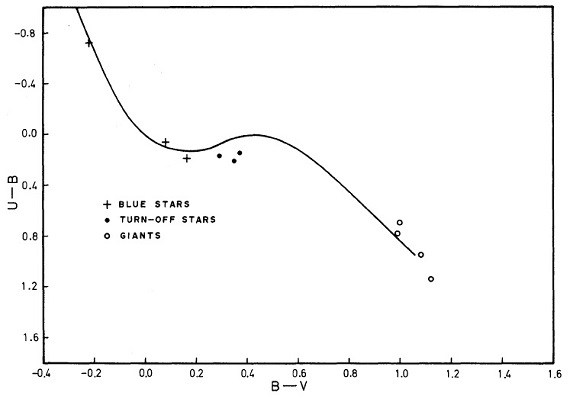

図5.NGC 2660 付近の光電測光星の赤化補正後二色図。青い星は NGC 2660 の 巨星とよく合う。一方、図3の中でターンオフより明るく赤い方に位置する星は 二色図上で低重力領域に位置する。実線=ヒアデス。 図5=二色図上のブルーストラグラー 図5には二色図を示す。光電観測された星の内、ターンオフ近くにある3星 が二色図上でターンオフ経路の下に位置する。これらの星は NGC 2477, NGC 188 で見つかっている。注目すべきは M 67 にも, もっと明るいところに いわゆるブルーストラグラーが存在することである。 星団年齢とターンオフ質量 図5に巨星枝近くにある4星を示す。この4星から、 [Fe/H]2660 ≤ [Fe/H]Hyades と分かる。図3から VTO = 15.35 である。したがって、mbol(TO) = 15.40, Mbol(TO) = 1.55 となる。Y = 0.30, Z = 0.01 の等時線と比べ、 年齢 1,5 Gyr が得られる。ターンオフ質量= 1.7 Mo である。もし、Y = 0.29, Z = 0.03 モデルを使うと、年齢 0.9 Gyr, ターンオフ質量= 1.9 Mo である。 |

|

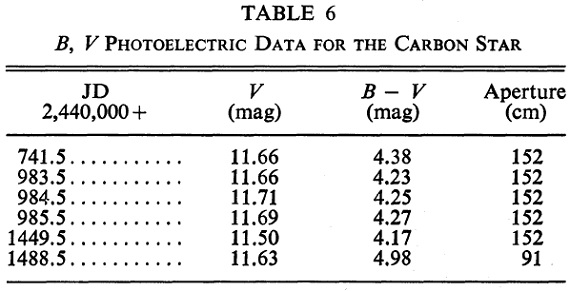

炭素星等級 1972 論文で、NGC 2660 付近に N-型星が存在することを指摘した。 セロトロロでの2年間にわたる 7 観測の結果を表6に示す。注意すると、この星の カラーと等級は測光標準星の範囲から逸脱しているのでデータ処理には外挿値を 使用した。 Eggen 1972 はこの星は P = 100 d の変光星ではないかと述べている。 ⟨V⟩ = 11.53 から Mv = -2.0 mag となる。 NGC 7789 炭素星との比較 Gordon 1968 は N-型星は Mv = [-1.5, -3.5] であるとした。一方、Richer は Mv = -2.7±0.7 とした。Gaustad, Conti 1971 はもし MSB 75 が NGC 7789 メンバーならば、その絶対等級は Mv = -2.1 であると述べた。 この等級の近さは、NGC 7789 と NGC 2660 の CMD が、したがって年齢が近い ことを考えると興味深い。 |

表6.炭素星の B, V 測光 |

|

(1)NGC 2660 の赤化は E(B-V) = 0.38±0.05 mag.

(2)(m-Mo = 12.3±0.3 mag. (3)進化した主系列上 V = 15.9 mag にギャップがある。 |

(4)星団年齢は 1.2 Gyr. メタル量はヒアデスと同じか少し下。

(5)星団に属すると思われる炭素星は Mv = -2.0±0.3, M = 1.8 Mo (6)NGC 2660 と NGC 7789 の炭素星はヘリウムフラッシュ後の進化段階 |