アブストラクト

LMC 中の散開星団、特に NGC 1866 中に明るい巨星が見られないことから、 Mf - Mi 関係に制限をつける。質量放出が大変強く、多くの星では AGB 上で 熱パルスまで辿りつけない。マスロスの違いにより、Mi - Mf 関係に巾が生じる。本文

LMC散開星団の巨星年齢散開星団中の白色矮星の観測から、Weidemann, Koester 1983 は新しい Mi - Mf 関係を求めた。この論文では LMC 星団の観測結果から、その関係に Mi ≈ 5 M๏ の新しいデータを加える。

Mould 1983 はマゼラン雲星団の年齢に関し、AGB 光度から導いた年齢とTO年齢 との間に矛盾があると指摘した。AGB 光度年齢は Iben,Renzini 1983 の図7に示さ れるように彼らの進化モデルによっている。したがって、Mould 1983, Hodge 1983 は 想定されたより多量の質量が進化の途中で失われたと結論した。

LMC散開星団 NGC 1866 の巨星枝先端光度

NGC 1866 は Hodge 1983 によると TO 年齢 8.6 ± 0.5 × 10 7 年で、 Becker, Mathewsw 1983 がモデル化した。その化学組成は (Y, Z) = (0.273, 0.016) であった。Mto ∼ 5 M๏ である。 しかし、Flower 1981 の HR 図に明らかなように、そこには明るい AGB 星が欠如 している。もっとも、Flower はそのはるか上の超明るい巨星の存在の方を問題に しているが。Flower 1981 は AGB が log L/L๏ = 3.8 で終わっ ているとした。ただし、log L/L๏ = 4.05 に一つ星がある。

低すぎる巨星枝先端光度

ところが、Iben, Renzini 1983 モデルでは TP-AGB が始まるのは、 log L/L๏ = 4.4 なのである。この差は E - AGB 期で既に 外層を失っていることを意味する。この時期は He シェルのみが燃焼していて かなり急速に光度が上昇するのでマスロスが引き起こされるのではないか? 下AGBでのマスロス検出は可能か? E - AGB 期には Mcore - L 関係は当てはまらないが、ずれは小さいのでそこから NGC 1866 の最高光度を、log L/L๏ = 4.05 として、 Mcore = Mf = 0.7 M๏ を得た。もし、Flower の解釈を取ると、 log L/L๏ = 3.8, Mcore = Mf = 0.64 M๏ と なる。

マゼラン雲星団による Mi - Mf 関係の検証

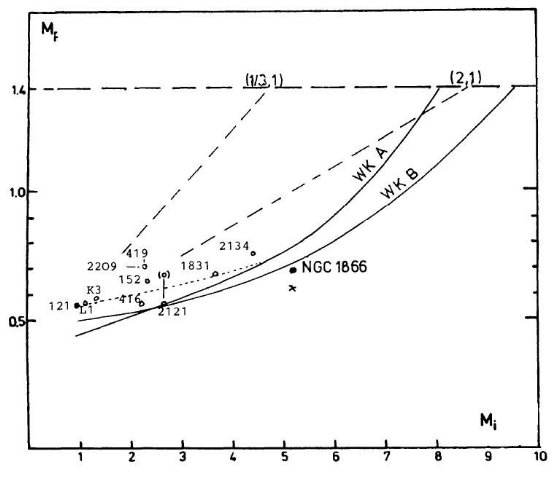

図1に NGC 1866 を書き込むと、この星団が Weidemann, Koester 1983 の提案 した上向きに反った Mi - Mf 関係を強く支持することがわかる。 SMC からの NGC 152, 416, 419, L1, K3, それに LMC の NGC 1831, 2121, 2134, 2209 はそれほど 大きくなく、中心付近の観測がまだ成されていないので観測された星の数が少なく、 Mould,Aaronson 1982 からの先端光度推定はやや怪しいが、それらも図1に載せた。 年齢は Hodge 1983 の値を採用した。プロットの結果は平坦で上向きに反った Mi - Mf 関係を支持している。

もっと前にも提案されていた Mi - Mf 関係

ここで指摘しておくのは、Hills, Dale 1973 が銀河散開星団になぜ明るい巨星が少ない のかという疑問から、同じような Mi - Mf 関係を提唱している。もっと前には、 Lindoff 1968 が 180 の散開星団を調べ、巨星の寿命が当時のモデルによる予想よりずっと短いこと を示している。

Mi - Mf 関係 の低質量端

図1を見ると、関係A,Bは低質量側で落ち方が急過ぎる。NPN の質量が 0.55 M ๏ 以上なのは今や確定したと言ってよい。一方 NPN 母星質量は 殆どの場合 2.5 M๏ である。この値は WD の関係A,Bでは Mf = 0.55 M๏ に相当する。PN の運動学と銀河系内分布とから、 PN 母星 は 1.2 - 2 とか 1 - 4 M๏ (Osterbrock 1964, Cudworth 1974, Cahn,Wyatt 1978)が提案されている。

図1 Mi - Mf 関係。実線=Weidemann,Koester 1983 の関係A,B

鎖線= Iben, Renzini 1983 の関係 点線= Schinberner 1984 の PNP からの関係

白丸=マゼラン雲星団の最高光度から。

黒丸=NGC 1866 の一個だけ明るい星。バツ=NGC 1866 の普通のAGB先端

Schonberner 1984 はSalpeter の IMF を採用し、 星形成率一定の仮定の下で計算した、NPN 合成質量分布を観測と較べて、図1のような Mi - Mf 関係を提案した。

Schonberner は全て NP 経由説なのかな?

一方では、0.55 M๏ 以下の WD が存在することは確かなので、 Mi - Mf 関係には ΔMf = 0.1 M๏ 程度の揺れを許すべき であろう。 Weidemann 1981 は RGB 期のマスロスについて、種族IとIIとでの 差の必要性を述べている。

Mi - Lmax 関係

図1の関係を、Mcore - L 関係を使って、log Lmax(Mi) 関係に 変換できる。この関係を、 Iben, Renzini 1983 の図7と較べると、上辺を 通る Schonberner 1984 の NPN の関係を使っても、Mi が小さいと TP-AGB に 届くかどうか、2 < Mi < 6 では全く届かないことが判る。

モデル計算は M < 3 では人によって差がでるが、M = 5 では皆一致する。 それによると、TP-AGB は log L = 4.3 から開始される。これに対し、Mi - Mf 関係から予想される最終光度 log Lmax は、4.14(A), 4.08(B), 4.05(NGC1866) である。

TP-AGB は実現されるのか?

こうして、TP-AGB は実現されるのかという深刻な問題が生じる。

低質量星で TP 期が存在することは、PNを放出しているので明らかである。 これらの星では、問題は TP-AGB 開始光度を Iben Renzini 1983 から大きく下げる ことにある。しかし、低質量側でも例えば sdO 星、種族 I RR Lyr 星 のような 多分 AGB を経ず、直接 PN 化する星の問題がある。Heber et al 1983

したがって、TP-AGB に到達する星の割合は Mi の関数で、Mi = 5 では 0 に なると考える。

一方、Wood et al 1983 が言うように、マゼラン雲フィールドにもっと明るい星が 存在することも事実である。それらは、5 < M < 9 なのではないか?