1.1.ミラと OH/IR 星

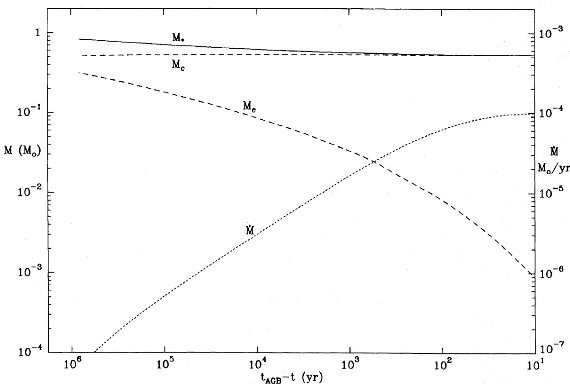

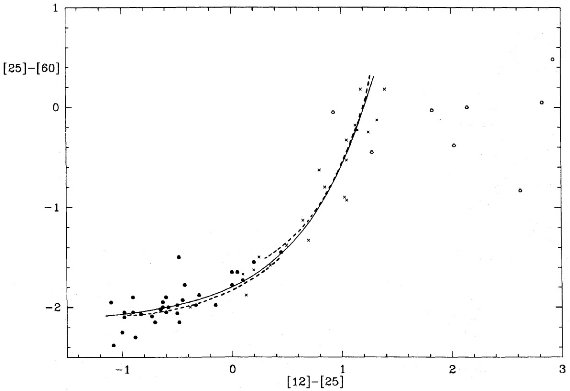

ミラ型星と既知 OH/IR 星図1に van der Veen, Habing (1988) からの、ミラ型星と既知 OH/IR 星に対する [12-25] - [25-60] 図を示す。 これ等の星が狭い系列内に位置することが判る。また、系列から外れて非変光 の OH/IR 星が見られる。

(IRAS 天体全般ではずっと広い巾を 示す。サンプルに働いた選択は何であるか? )

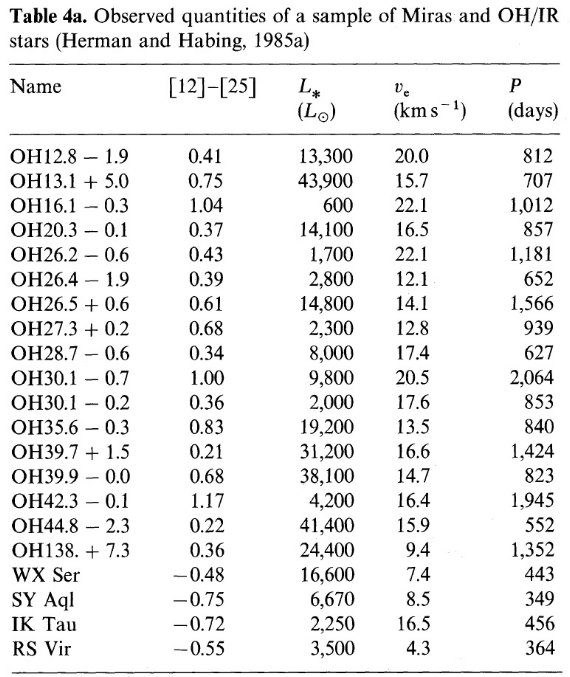

この系列を指針として、広範な OH サーベイが te Lintel Hekkert 1987, Eder, Lewis, Terzian (1988) により行われ、約 1000 の新しい OH/IR 星が発見された。 そして 1 - 13 μm 赤外観測が Herman, Isaacman, Sargent, Habing (1984), Willems, de Jong 1988 により行われた。幾つかの OH/IR 星では位相遅れ法で 距離が求まり L > 2000 Lo であることが判った。これらから、ミラ型星と OH/IR 星が AGB 先端に位置することが明らかになった。

この先、「ミラと変光 OH/IR 星」とダスト星(DGE星)を区別する。

(意味不明 )

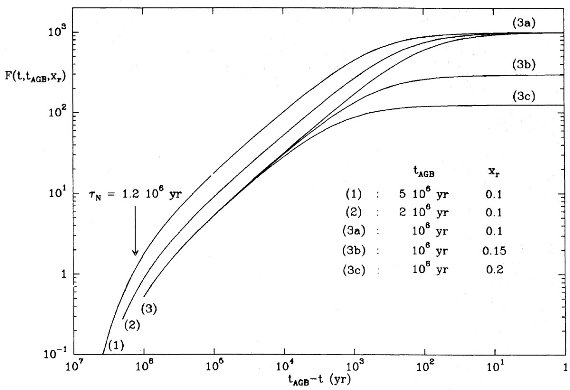

AGB 進化の式

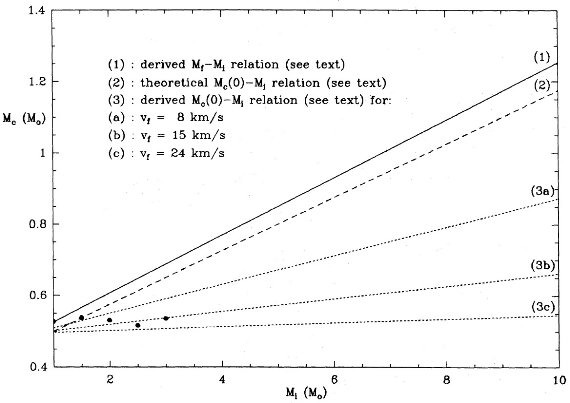

L* = 5.925(Mc-0.495) (1a)

dMc/dt = (Mc-0.495)/τN (1b)

ここに τN = 1.2 Myr.

図1.既知ミラ型星と OH/IR 星の IRAS 二色図 破線= Bedijn (1987) のモデル進化経路。実線= van der Veen, Habing (1988) によるフィット線。