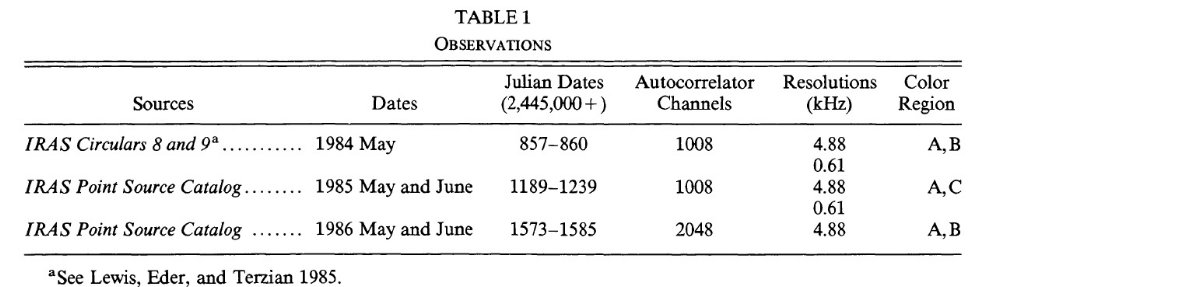

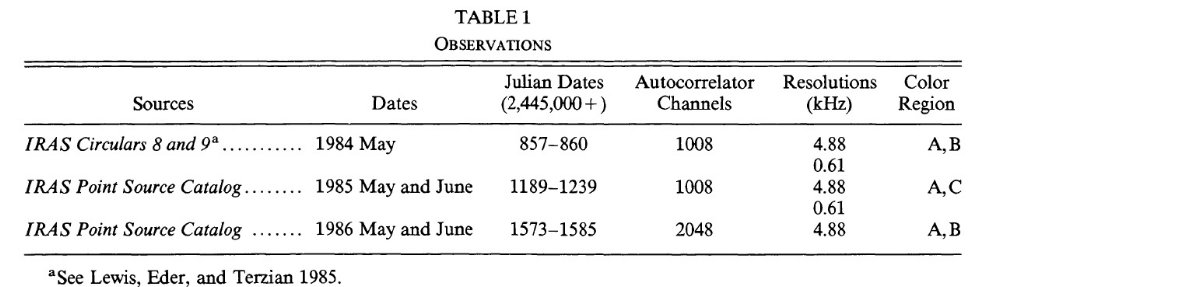

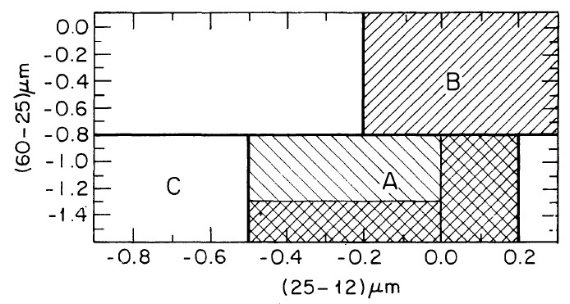

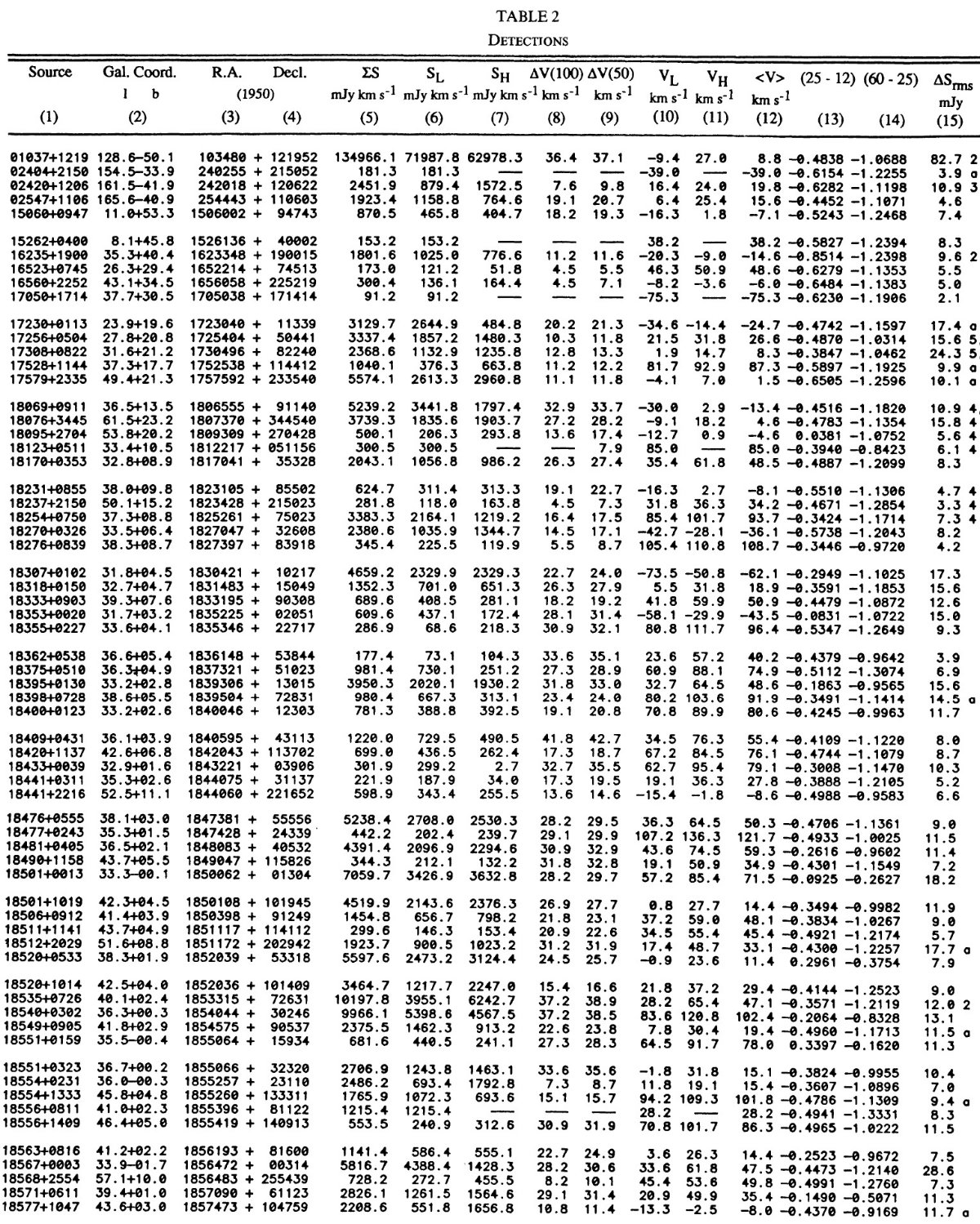

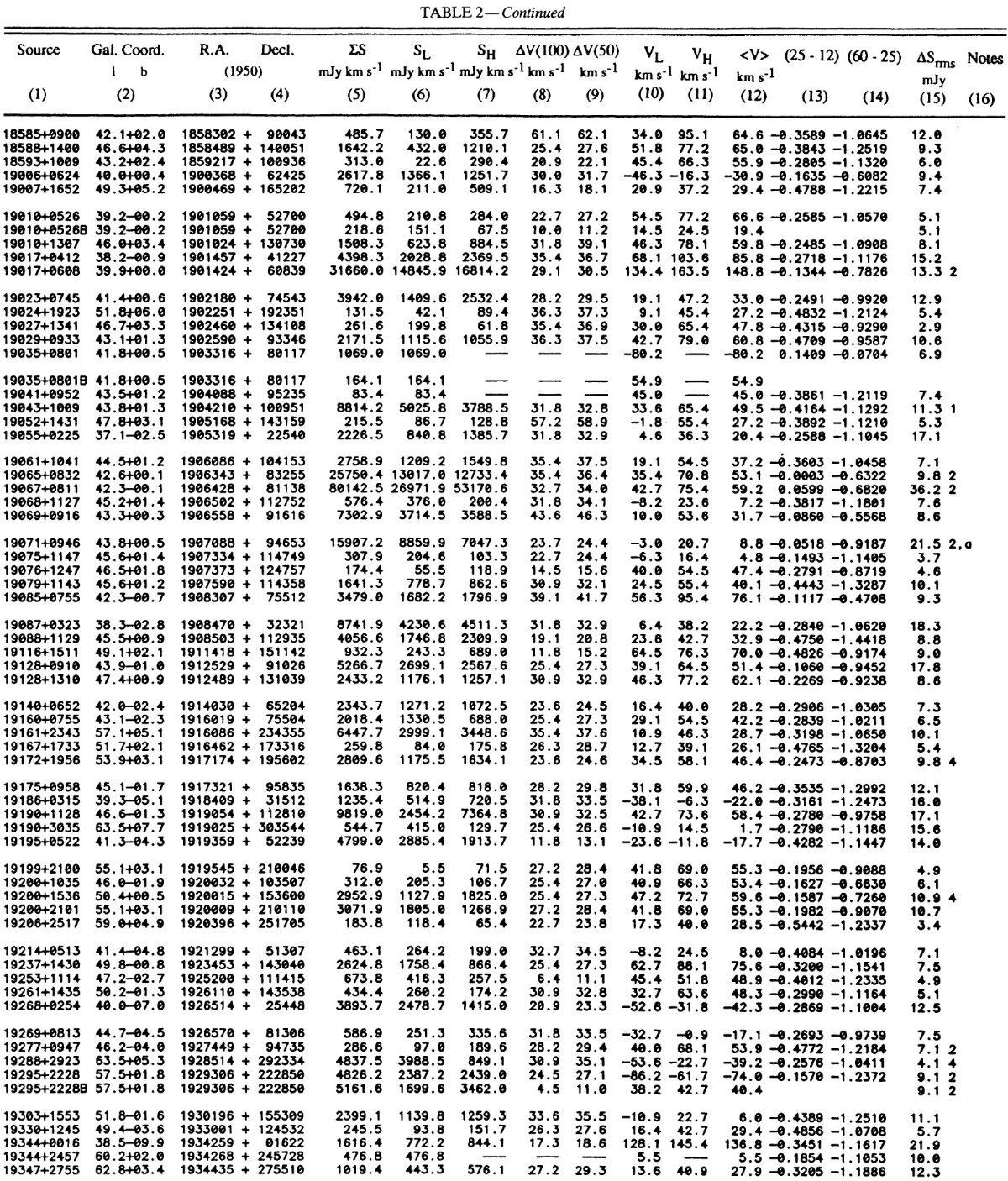

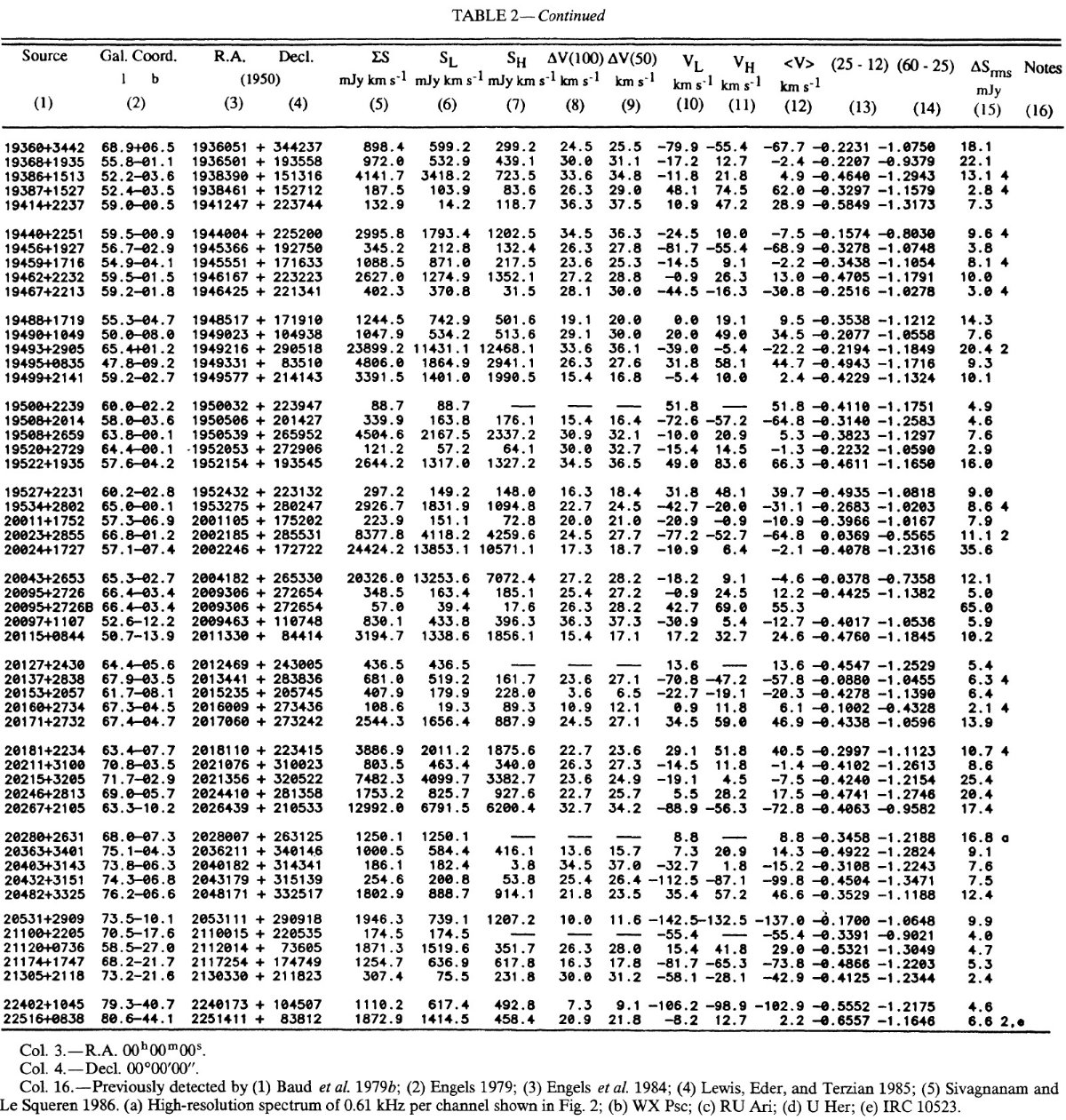

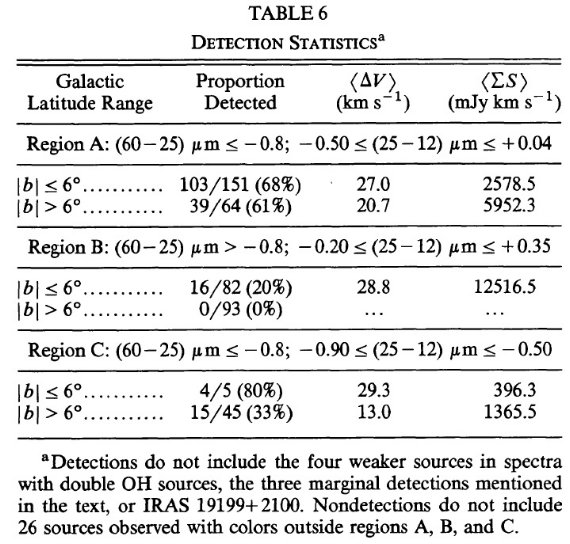

| IRAS [12-25, 25-60] 二色図上の OH/IR 星が多い領域から選んだ PSC 天体 474 個のアレシボ 1612 MHz 観測の結果を報告する。観測は RA = 16h - 22h, Dec = 0° - 37° で行われ、二色図の一定領域内の天体を網羅した。 アレシボの感度は高く、以前の観測では検出できなかったような弱い天体から のメーザーも捉え、メーザーの弱い端での現象が初めて研究された。 | 184 検出天体で規定した二色図領域では 171 天体が OH 非検出であった。こ れは検出率 52 % を意味する。[12-25]=log[(F25*12*0.89)/(F12*25*1.09)], [25-60]=log[(F60*25*0.82)/(F25*60*0.89)] とする。1.09, 0.89, 0.82 は BB(300K) に対する補正ファクターである。[25-60] > -0.8 での検出は 銀河面に限定され、主に強いメーザー源である。しかし、[25-60] ≤ 0.8 の検出は広い銀緯に亘り、強度のばらつきも大きい。赤外フラックスと OH フラックスには相関がある。OH 検出の感度が十分にあるに拘わらず、 F25 < 1 Jy の天体からは一つも検出出来なかった。 |

| これまで多くのサーベイでは、スキャニングモード観測法と小口径のため、 OH ピーク 1 Jy の検出が限界であった。OH メーザー源と IRAS 天体の関係が 明らかになった今、適切なカラー領域にある IRAS 天体を選びそこで観測を行う 方法が有効である。 | アレシボ観測では 10 分積分で 25 mJy に達する。これは以前の 40 倍の感 度である。ここでは、OH/IR 星の二色図上での区画を限定する目的の観測の 予備報告を行う。474 IRAS 天体位置での観測が行われた。詳細な解析は完全 な観測の後で行う。 1665/1667 MHz メインラインの観測も後に述べる。 |

|

検出可能性 今回のサーベイでは、RA = [16h, 22h], Dec = [0, 37] の天体を観測した。 大部分は [18h30m, 21h] 区間に存在する。時間節約のため、強い検出は 3 分間、 非検出または弱い検出は 10 分間観測した。これは 3 σ 上限 25 mJy に 相当する。アレシボ 305 m 鏡 + 18cm GaAs 電界効果トランジスター(FET) のポインティングえらー = 15", IRAS 位置精度 16".3 の組み合わせでは、 その2倍のズレがビーム中心からあったとしても観測フラックスは 95 % にしか 落ちない。 IRAS QI 指標について 候補天体の選択に当たっては PSC の flux quality を考慮しなかった。この やり方は特に F25 > 2 Jy の天体に関して成功し、 FQ で排除されたかも知 れない 30 天体からのメーザー検出をもたらした。それらは F60 の FQ が "3" であったものである。 |

図1.A領域:[12-25] = [-0.5, 0.2], [25-60] = [-1.5, -0.8], B領域:[12-25] = [-0.2, 0.3], [25-60] = [-0.8, 0.0], C領域:[12-25] = [-0.9, -0.5], [25-60] = [-1.5, -0.8]. 正勾配の斜線= Fp > 1 Jy で RA = [16h, 22h], Dec = [0, 37] の 観測は完全に終了。 |

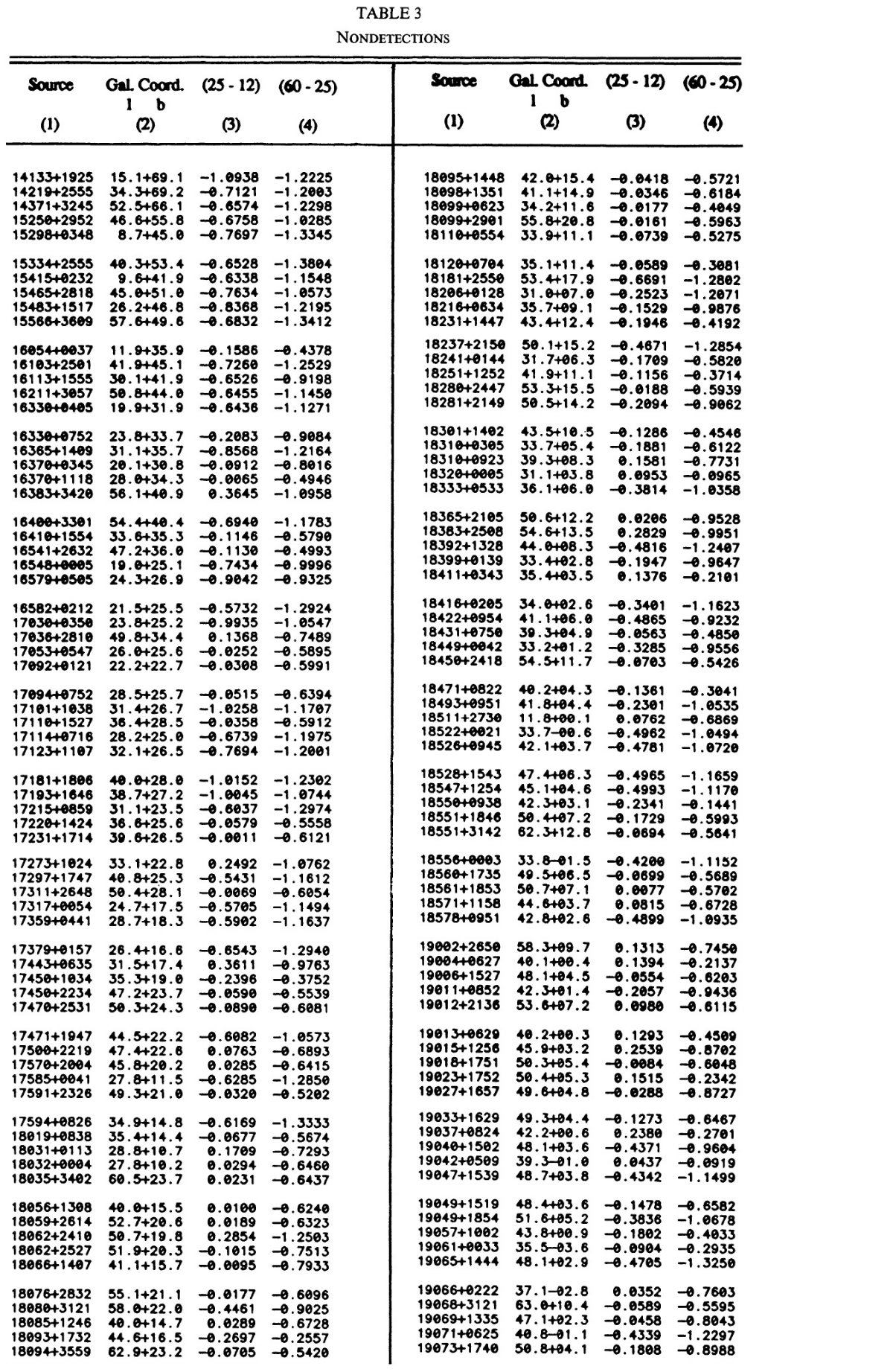

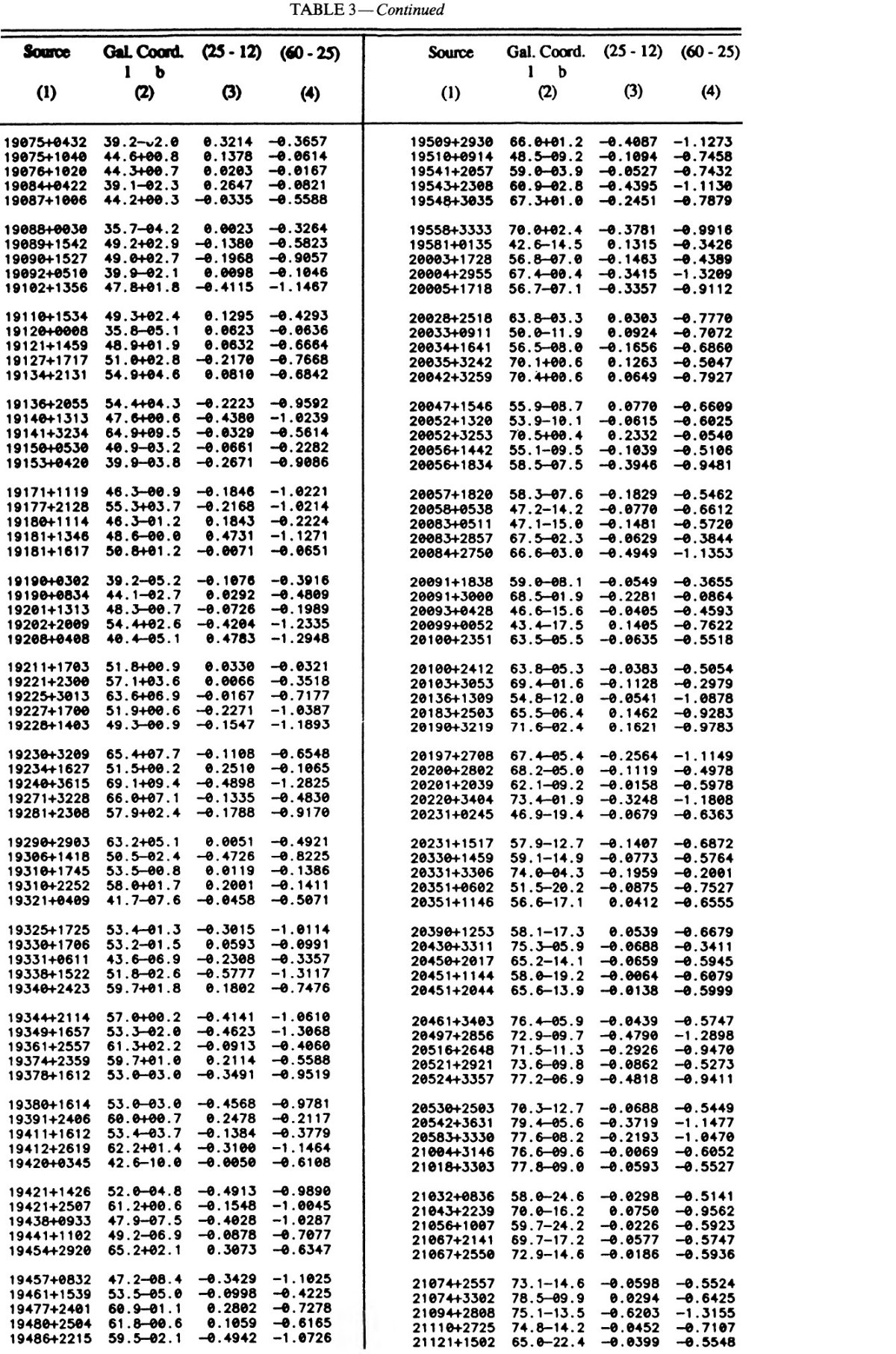

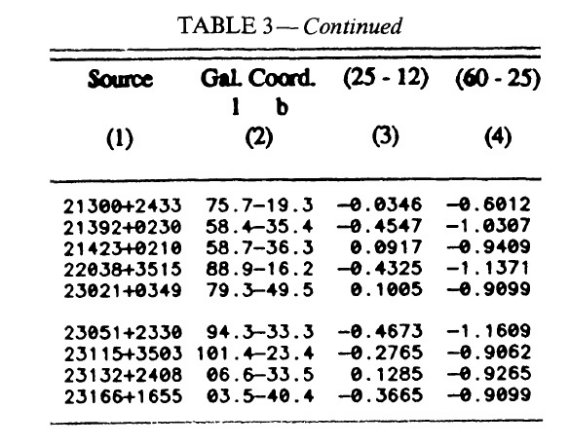

表3c.非検出の続き。 |

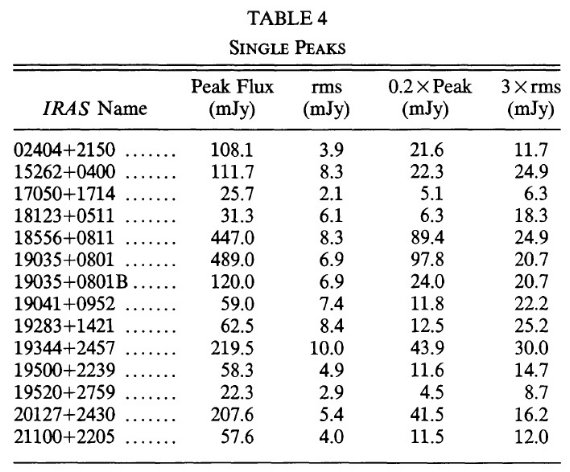

表4.単ピーク天体。 |

|

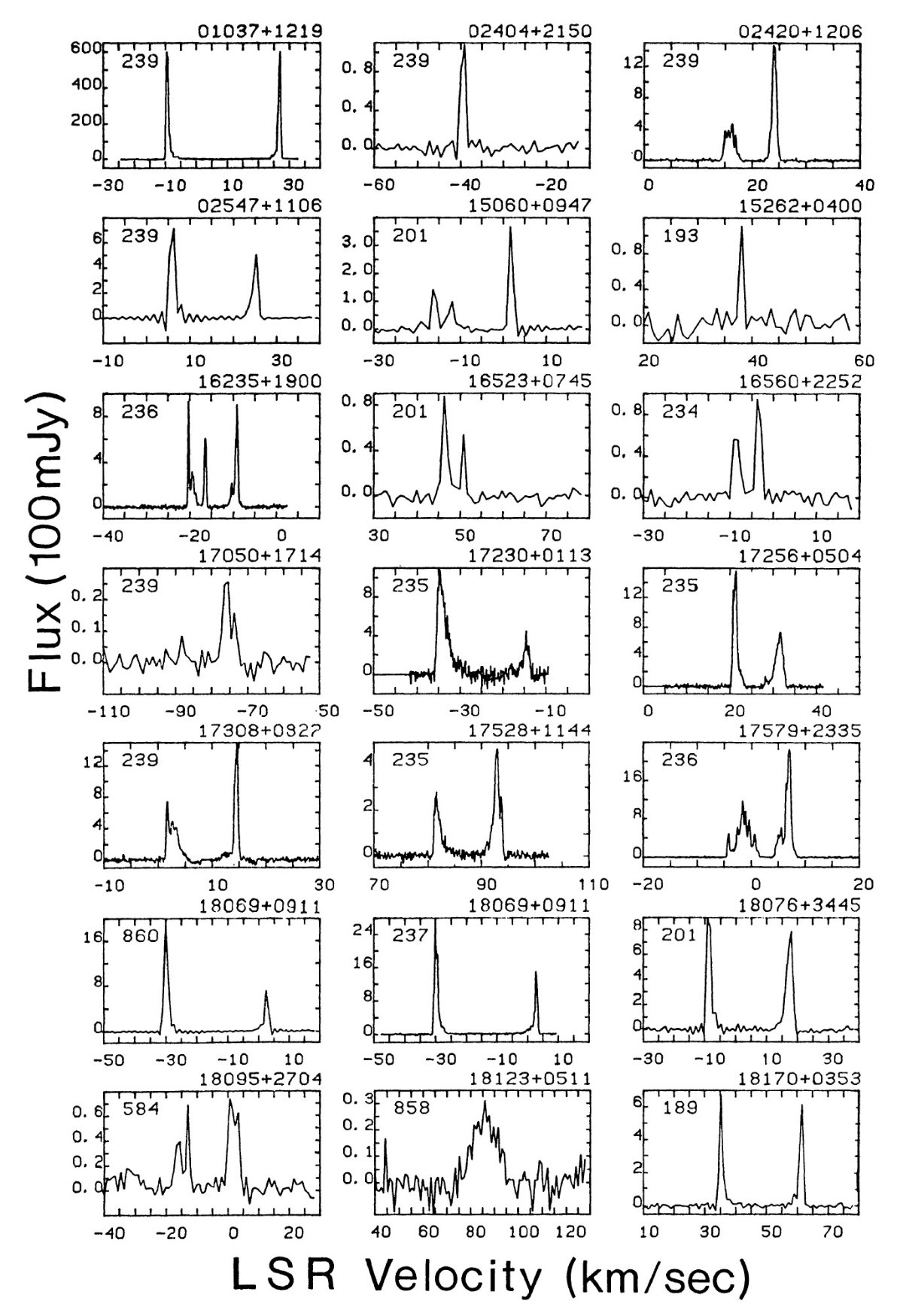

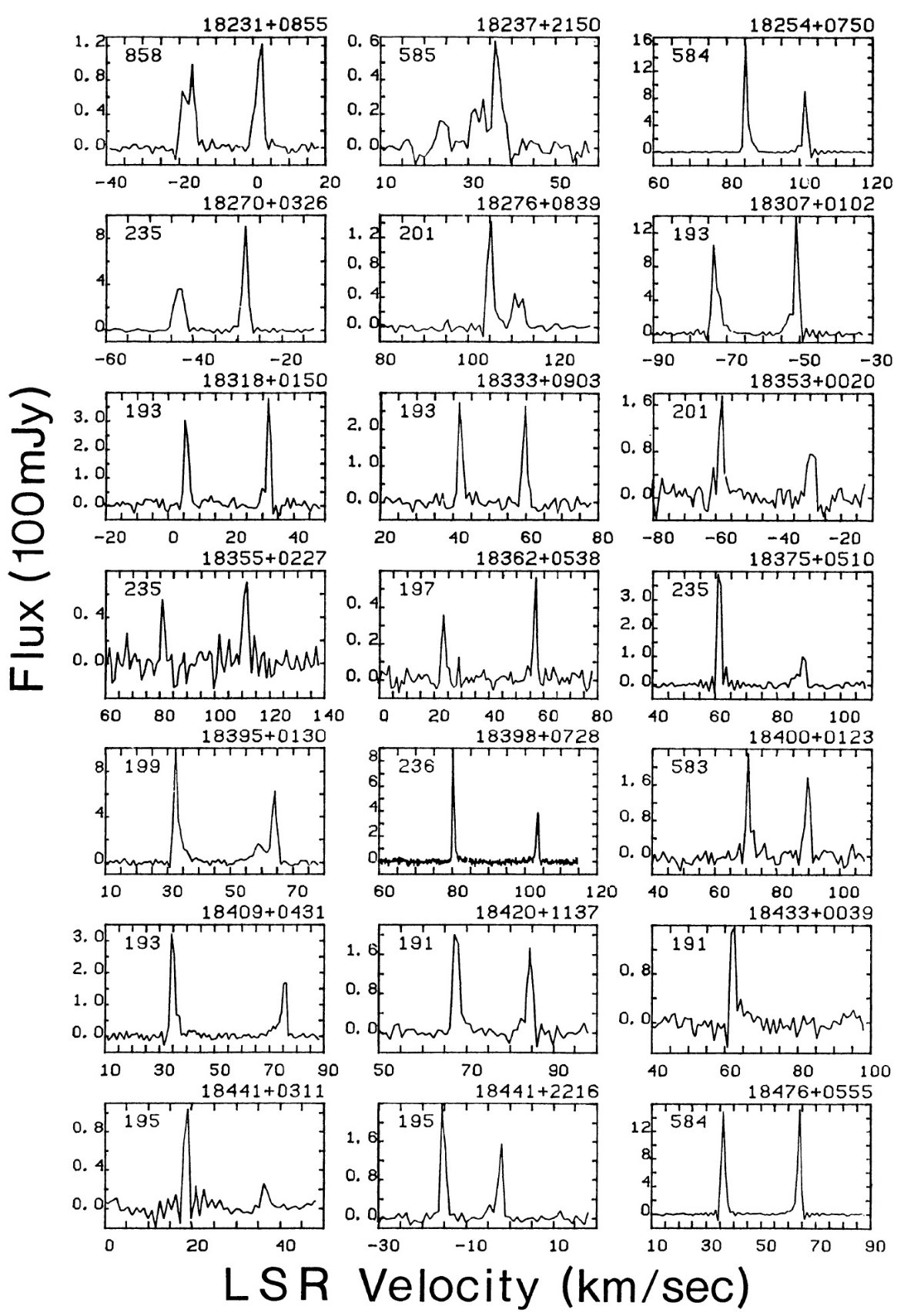

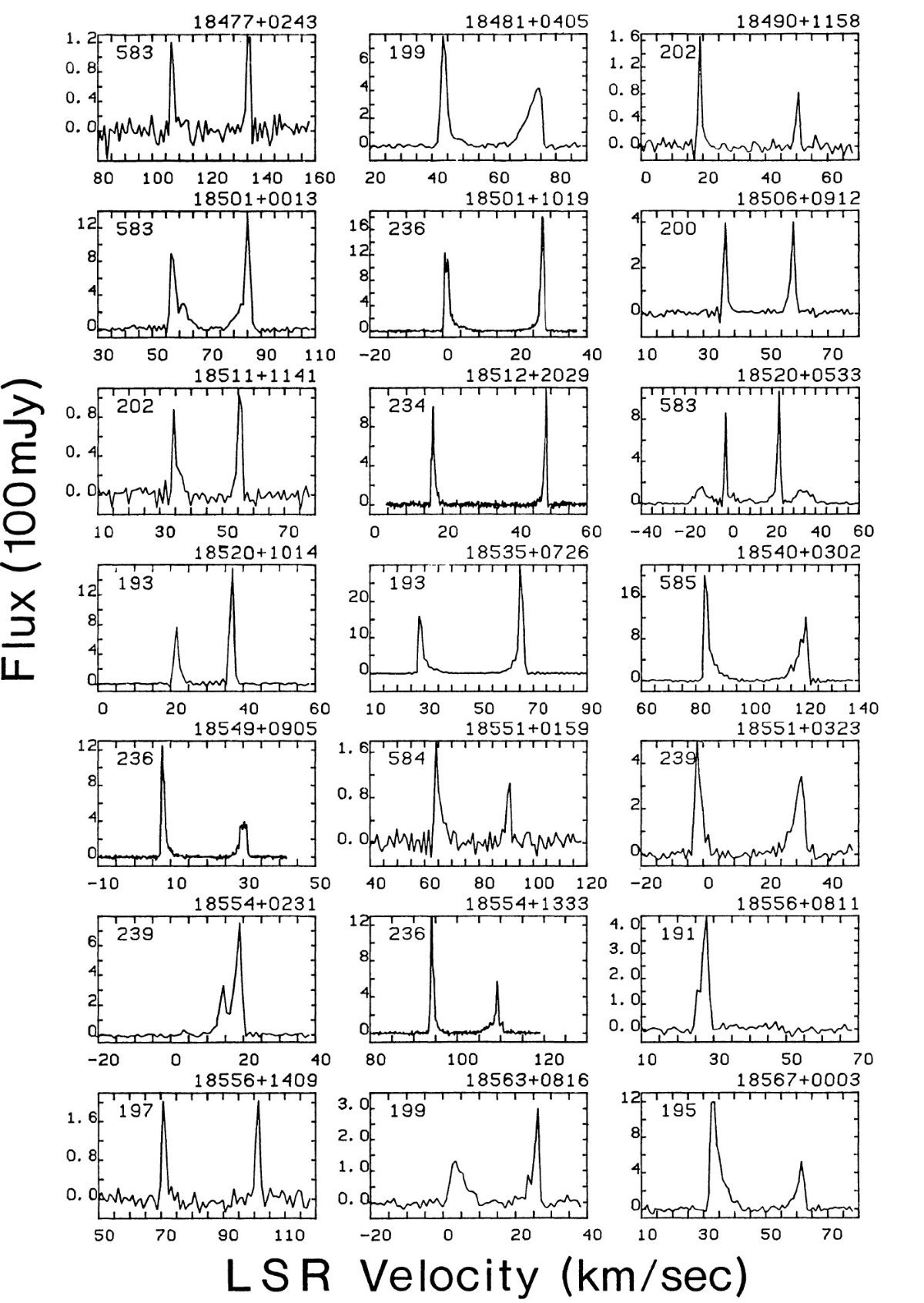

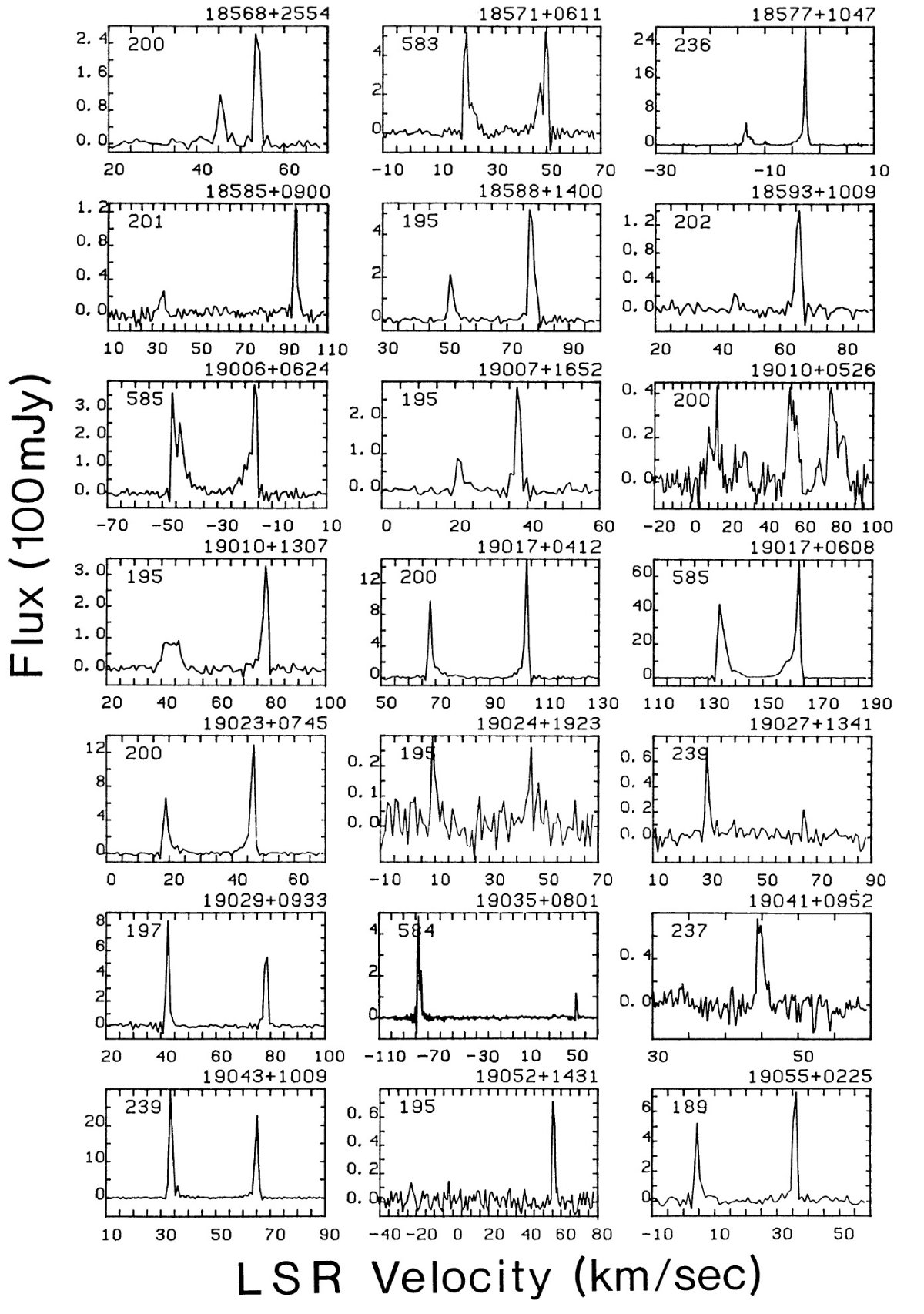

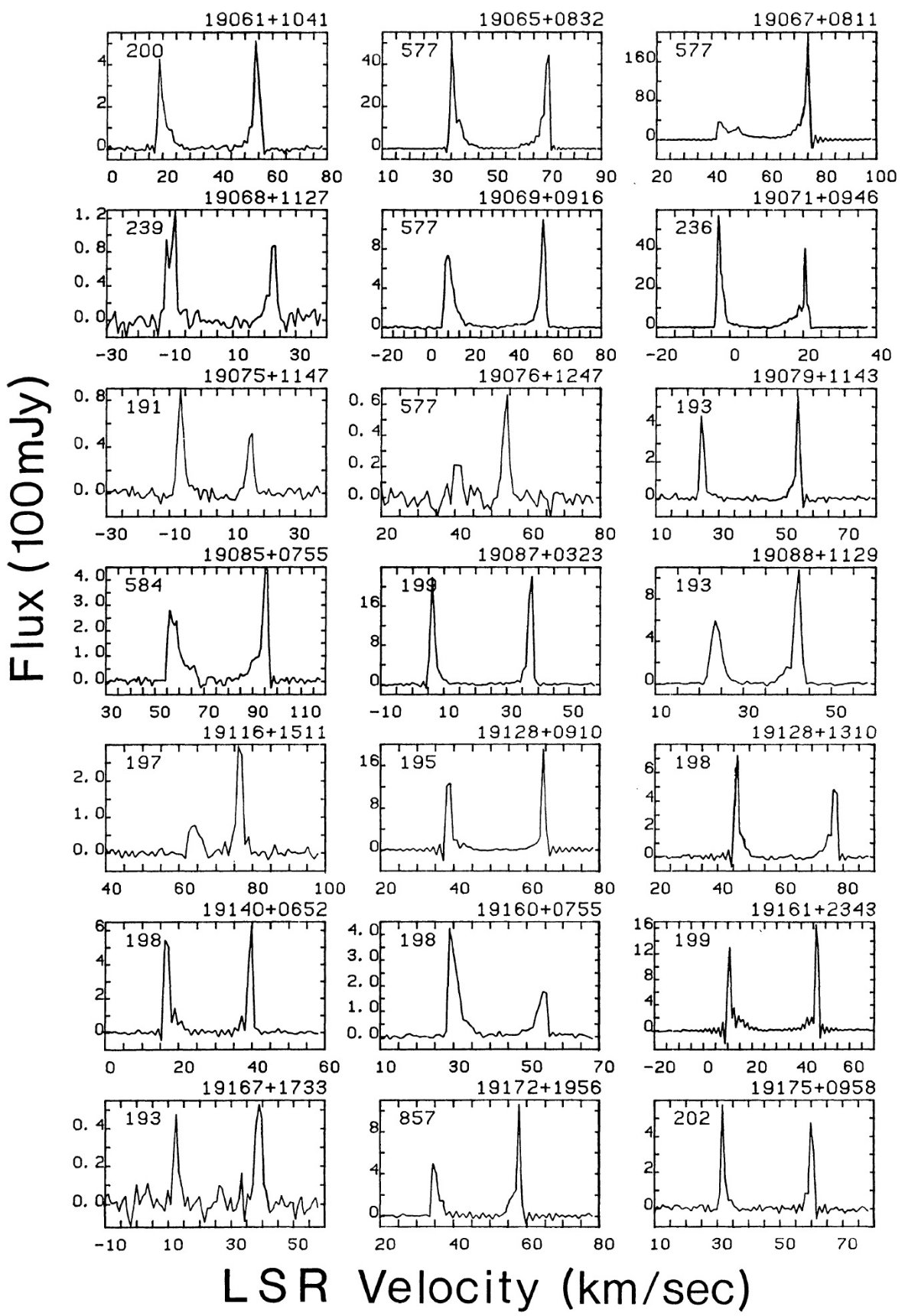

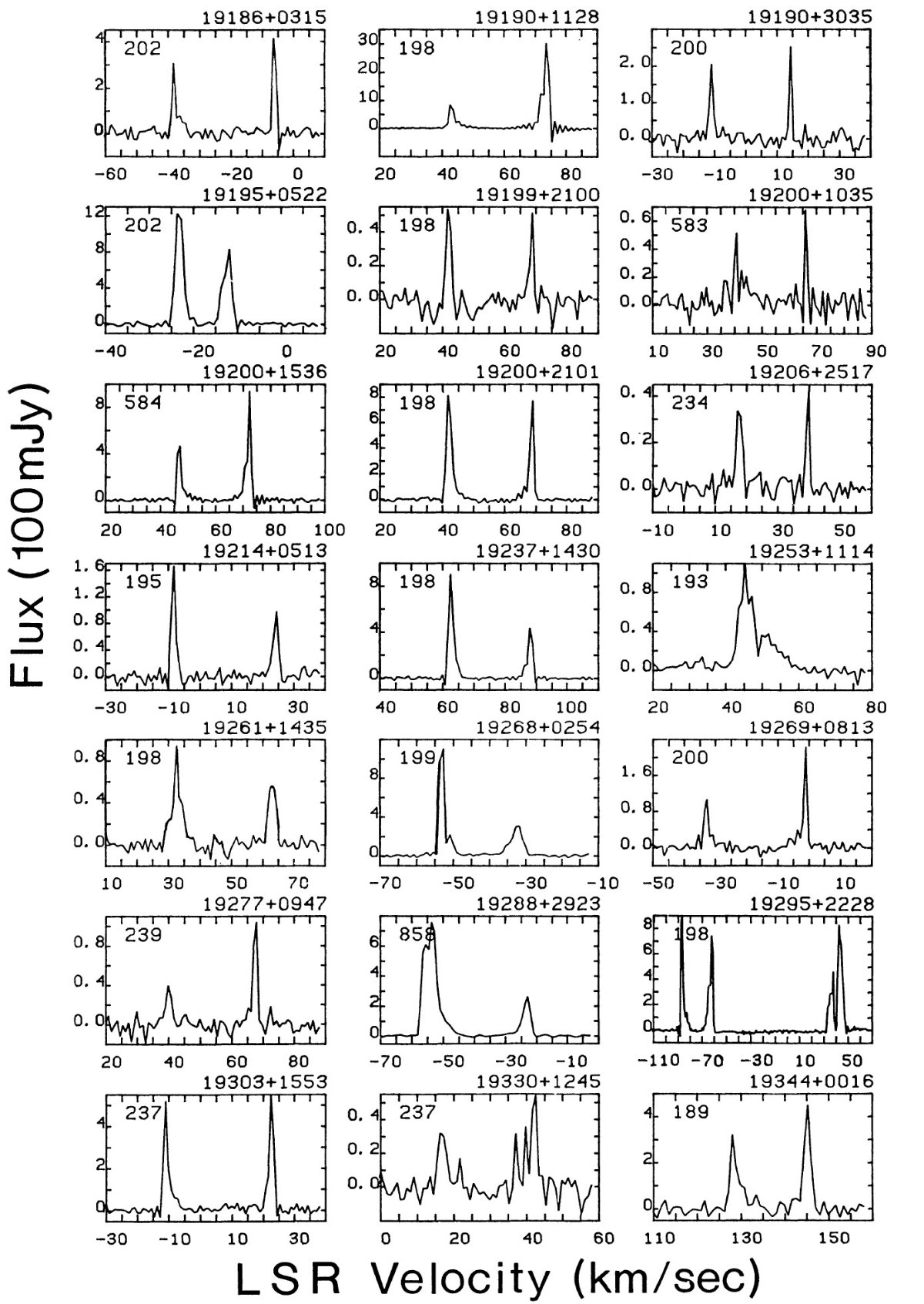

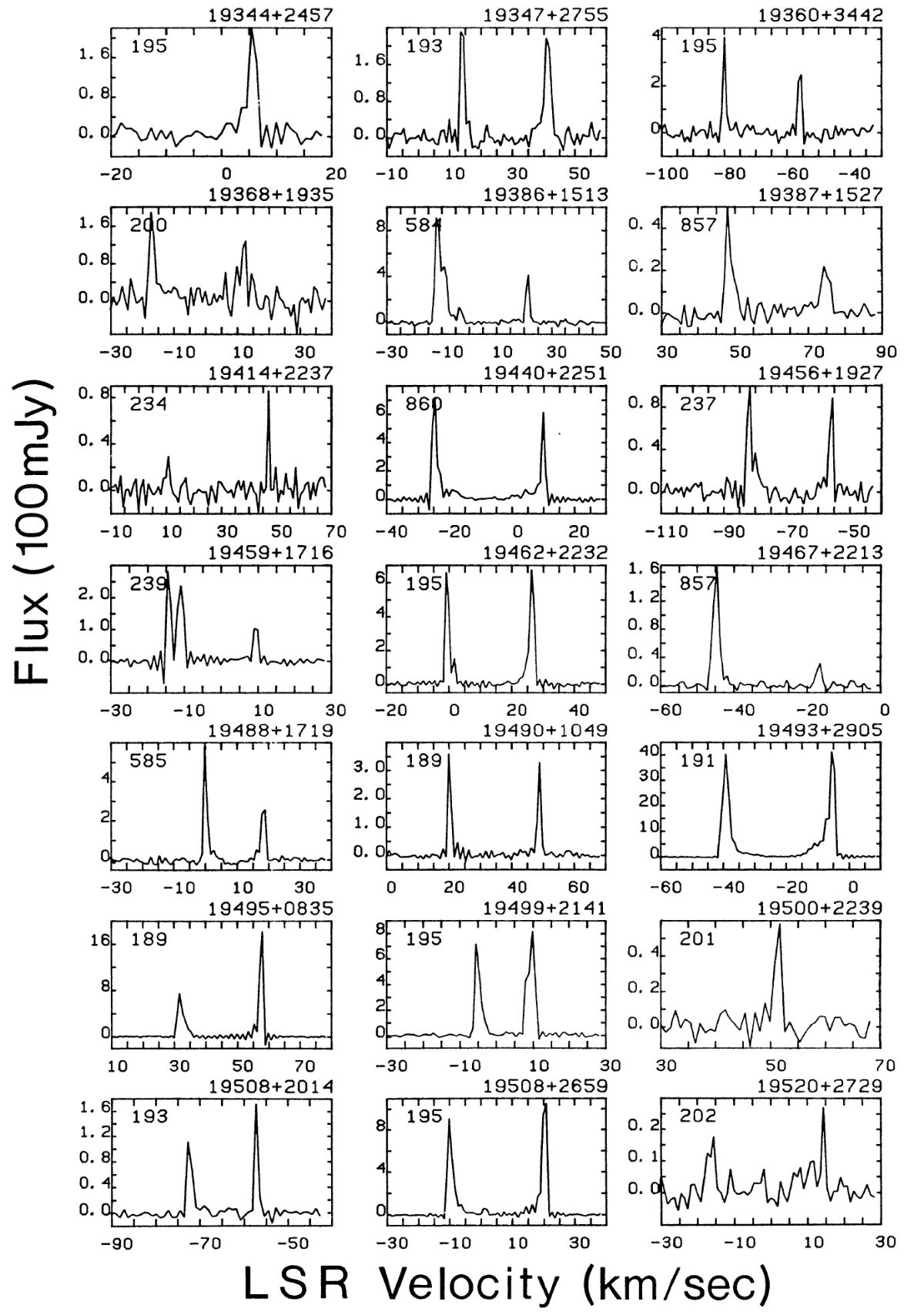

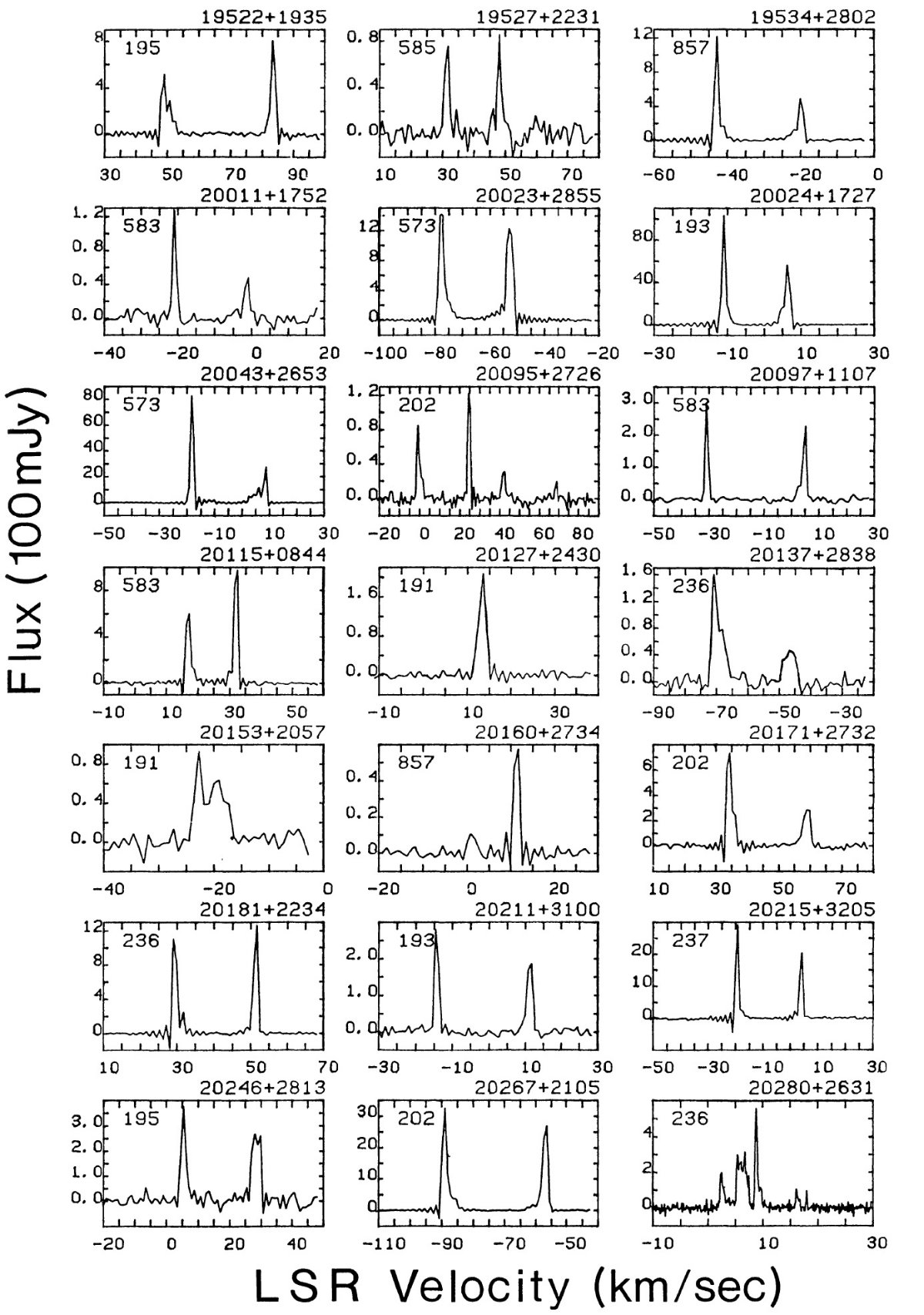

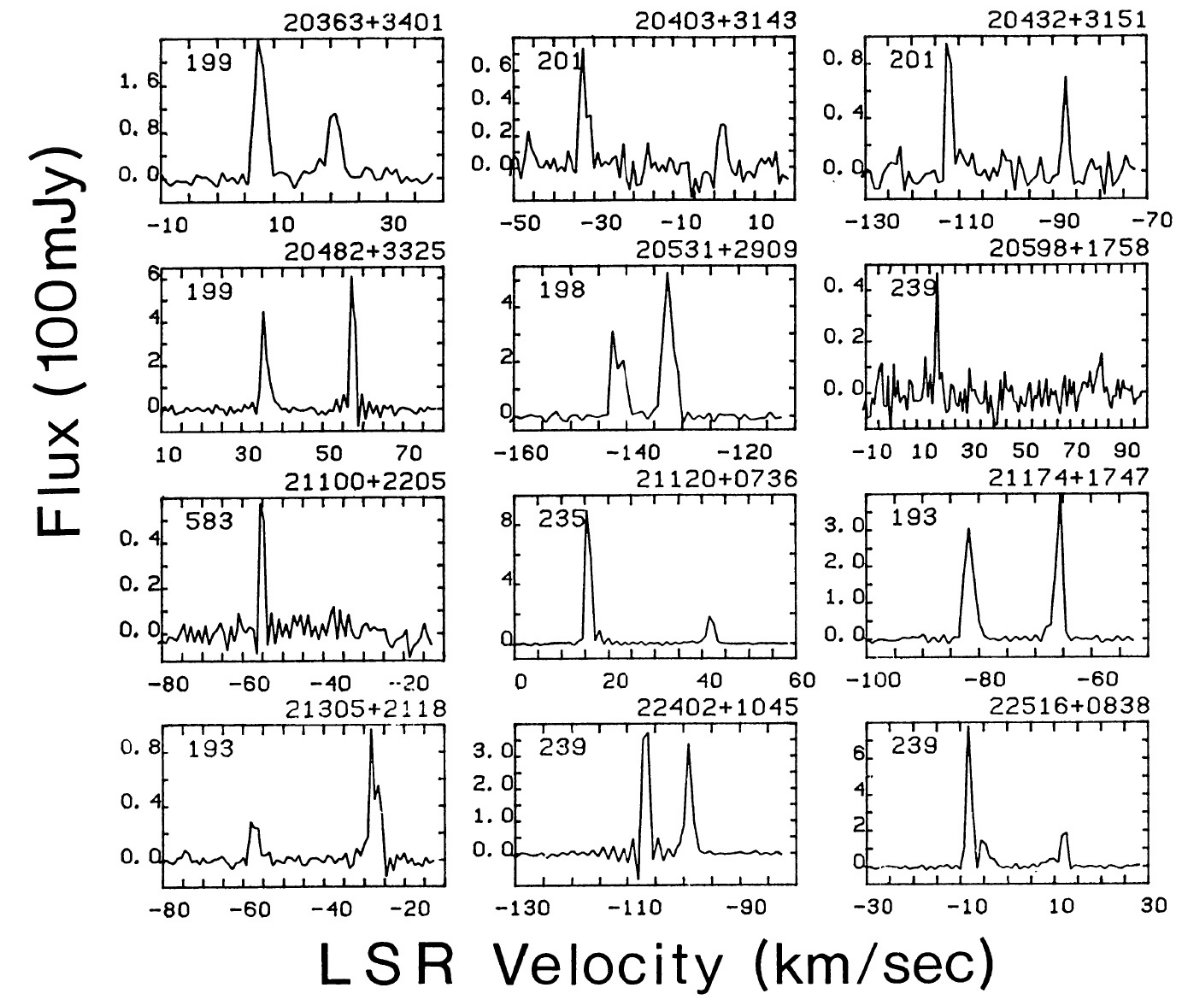

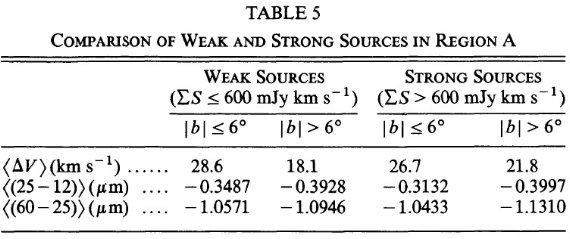

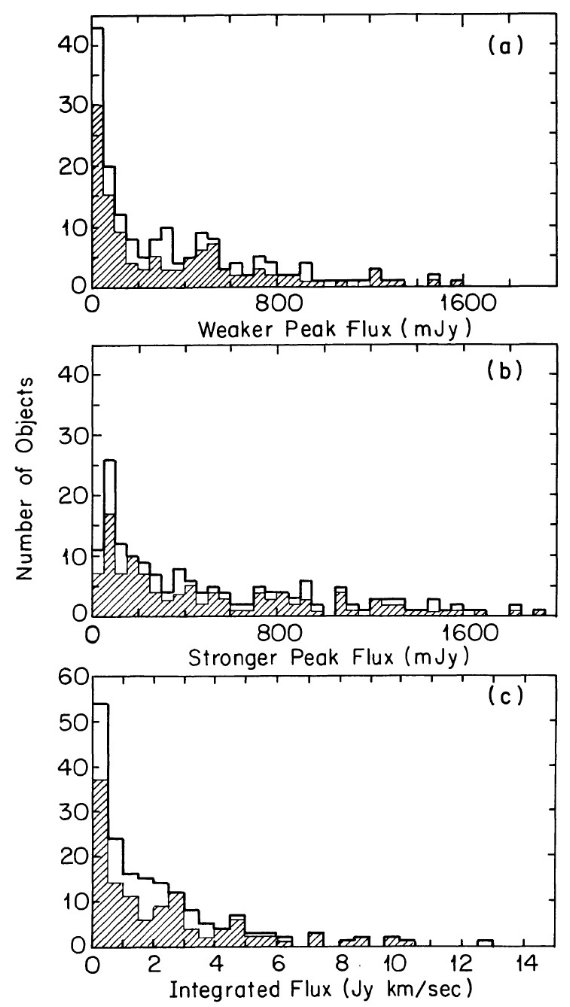

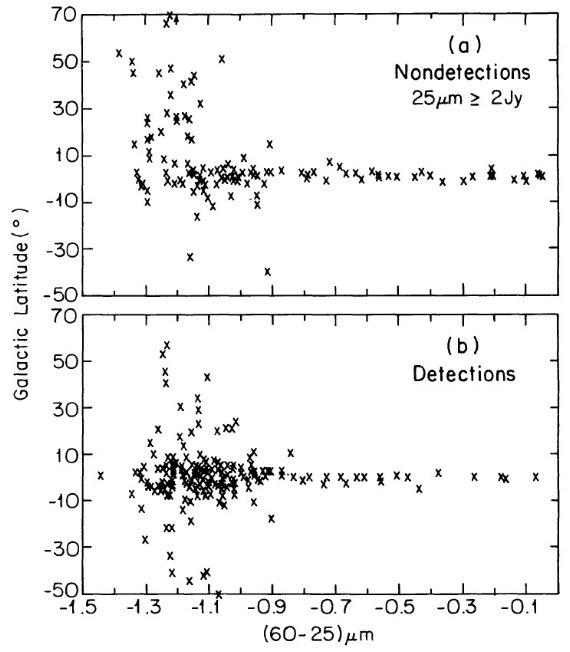

検出のまとめ 474 天体を観測した。検出数は 184 天体、内 169 は初検出である。図2に それらのスペクトルを示す。枠の左隅の数字はジュリアン日の最後の3桁である。 表3には非検出天体リストを示す。3天体 IRAS 20598+1758, 19283+1421, 19520+2759 は結果が不確定なので表2にも3にも載せていない。 IRAS 19295+2228 3' ビーム内に二つあるので解釈に混乱が生じている。 19010+0525, 19035+0801, 20095+2726 これら、複合スペクトルは他に独立な観測が無い。しかし、 IRAS 19035+0801 の場合、ピーク間隔 = 135 km/s で大き過ぎる。したがってこれらは二つの単 ピーク天体が重なって見えたものと判断する。 (今なら、変光星が二つあるかどうかで分かる。 単ピークが重なる確率は相当低い。 ) 単ピーク 表4には単ピーク星をリストした。それらは双ピーク星の弱いピークがノイ ズに埋もれたものと解釈する。変光位相により弱いピークが強くなることもある。 例えば、 IRAS 19467+2231 がそれである。IRAS 20280+2631 ははっきりした 第2ピークの同定が出来なかった。 IRAS 18520+0533 IRAS 18520+0533 のスペクトルにはその外側により高速の平たいピークが 見える。これは第2シェルによる可能性がある。 VLA 観測に値する。 低フラックス天体 59/184 天体は総フラックス < 600 mJy km/s で Fpeak < 100 mJy で ある。図4に示すフラックス分布を見ると、フラックスの低下と共に検出天体 数が増加することがわかる。観測感度が向上すると、検出数はさらに増加する であろう。これら低フラックス天体はメーザーの全体像を理解する上で重要で ある。これら低フラックス天体ではしばしば弱いピークの同定が困難となる。 実際、単ピーク天体の 82 % は総フラックス < 600 mJy km/s である。 表5=強フラックス天体と低フラックス天体の比較 表5は領域Aで行われた。銀河面近くでは両グループの速度巾と IRAS カラー 平均値は同じである。弱いグループは変光位相の極小期かまたは遠方にある天体 であろう。しかし、銀河面から離れると、低フラックス天体の速度巾は小さい。 Baud, Habing (1983), Jones, Hyland, Gatley (1983) はタイプ II OH/IR 星の速度巾と主系列質量との相関を指摘した。 高銀緯の弱いメーザー天体は主系列質量 1 - 4 Mo で、低質量放出の星 であった。ただし、この問題は我々がサーベイを完全に終えるまで結論に 達せない。  表5.領域Aにおける弱いピークと強いピークの比較。 |

図4.強度分布。(a): 弱い方のピーク。(b): 強い方のピーク。(c): 総フラックス。 斜線= |b|≤5° 天体。 |

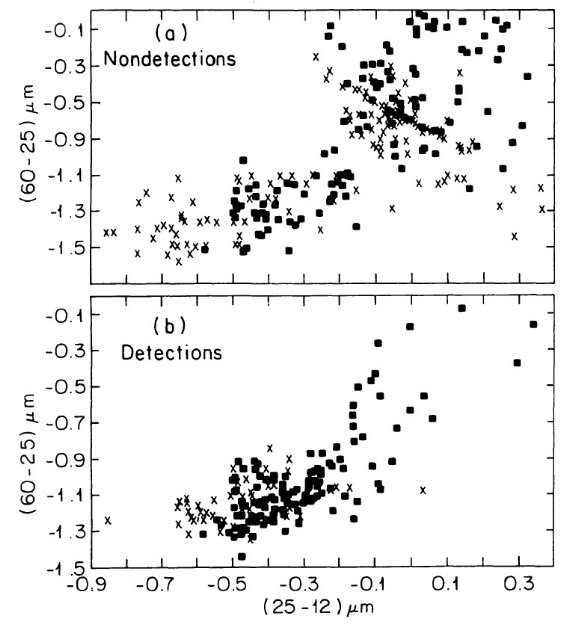

表6.検出天体の統計。 領域Bは高質量星 図5に検出、非検出別に二色図を示す。領域Bでは検出天体は全て 銀河面 近く、|b|< 6 にある。さらに、領域Bの検出天体では速度ピーク間隔が 25 km/s 以上である。また、そこでの総フラックスは他の領域の星よりはるか に大きい。 Baud, Habing, Mattews, Winnberg (1981) は ΔV > 29 km/s の OH/IR 星は銀河回転に対して速度分散が小さく、 若く高質量の星であると看做した。我々のデータの銀河面からの距離もそれと 合う。これらから、領域 B の星は高質量ではないかと思われる。 |

図5.(a): OH 非検出天体の二色図。(b): OH 検出天体の二色図。 黒四角=|b| < 6°. バツ=|b| ≥ 6°. |

図6.銀緯 - [25-60] 関係。(a) = 非検出。(b) = 検出。 |

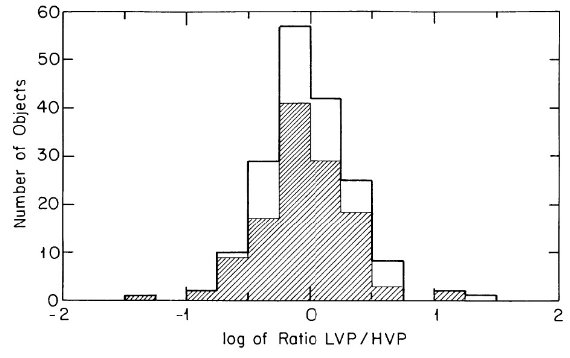

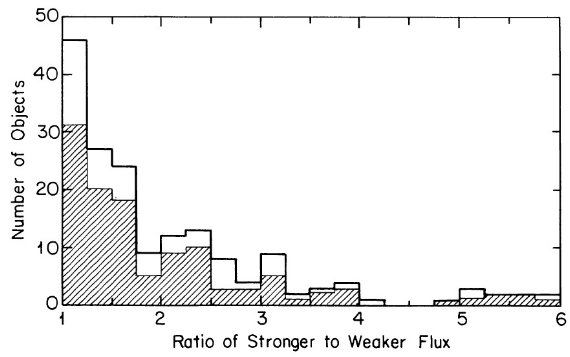

図7.LPV = 低視線速度ピークのフラックス。HPV = 高視線速度ピークのフラックス。 log (LPV/HVP) のヒストグラム。対称で幅が狭い。斜線= |b|<6 天体。  図8.(強いピークフラックス/弱いピークフラックス)ヒストグラム。 斜線= |b|<6 天体。 |

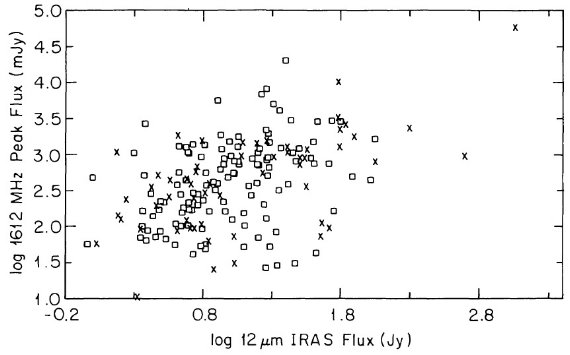

図9.Fpeak(OH)(mJy) - F12 (Jy) 関係。四角= |b|<6, バツ= |b|≥6, |

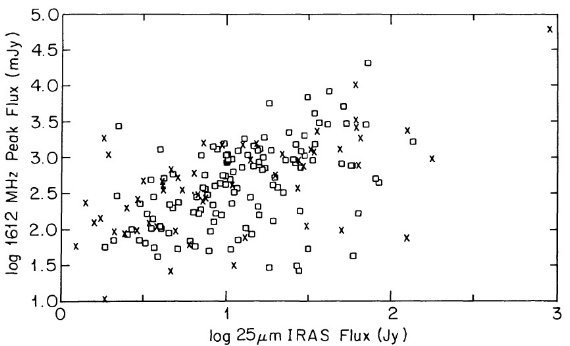

図10.Fpeak(OH)(mJy) - F25 (Jy) 関係。四角= |b|<6, バツ= |b|≥6, |

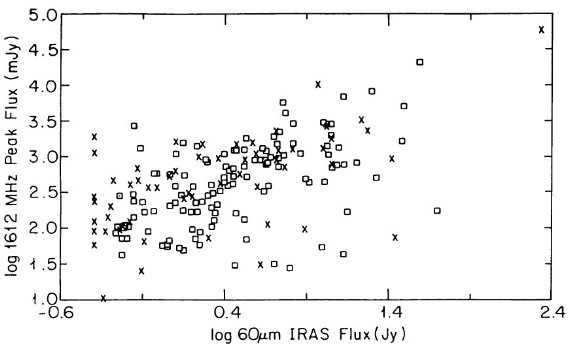

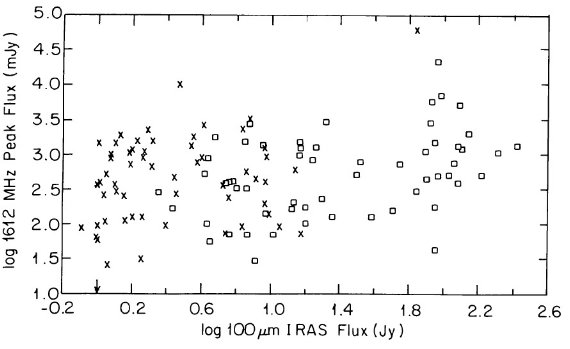

図9.Fpeak(OH)(mJy) - F60 (Jy) 関係。四角= |b|<6, バツ= |b|≥6, |

図10.Fpeak(OH)(mJy) - F100 (Jy) 関係。四角= |b|<6, バツ= |b|≥6, |

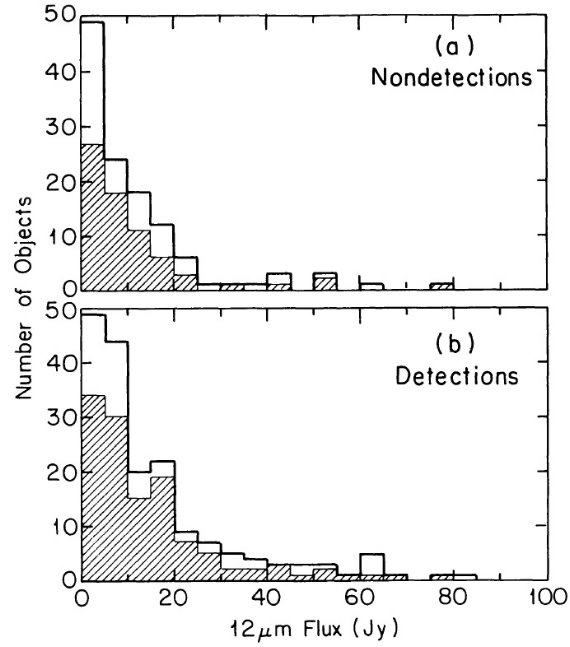

図13.F12 ヒストグラム。(a) 非検出。(b) 検出。斜線=|b|≤6. |

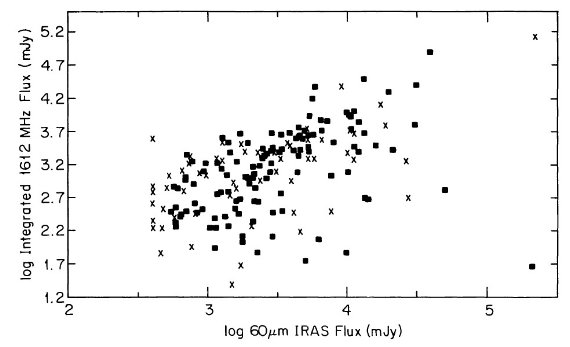

図14..F(OH)(mJy km/s?) - F60 (Jy) 関係。四角= |b|<6, バツ= |b|≥6 縦軸単位が変だと思うがそのままにする。 ( 内挿 F35 を使うくらいの手間は掛けても いいんじゃないの?) |

|

[12-25]=log(F25/F12)+log[(12*0.89)/(25*1.09)]=log(F25/F12)-0.4068 [25-60]=log(F60/F25)+log[(25*0.82)/(60*0.89)]=log(F25/F12)-0.4158 である。 | [25-60] < -0.8 つまり log(F60/F25) < -0.4 では銀河面メーザー源 の性質は、面外メーザー源と同じである。しかし、 [25-60] ≥ -0.8 つまり log(F60/F25) ≥ -0.4 になると、メーザー源は 銀河面に貼りつき、ピーク速度間隔が大きくなり、フラックスも大きい。 これらの天体は若い高質量星である。 |