銀河構造を調べることを目的にするので、調査は銀河面に沿った領域となる。 しかし、天体数が多すぎて、紛れ=source confusion を引き起こす領域は除いた。

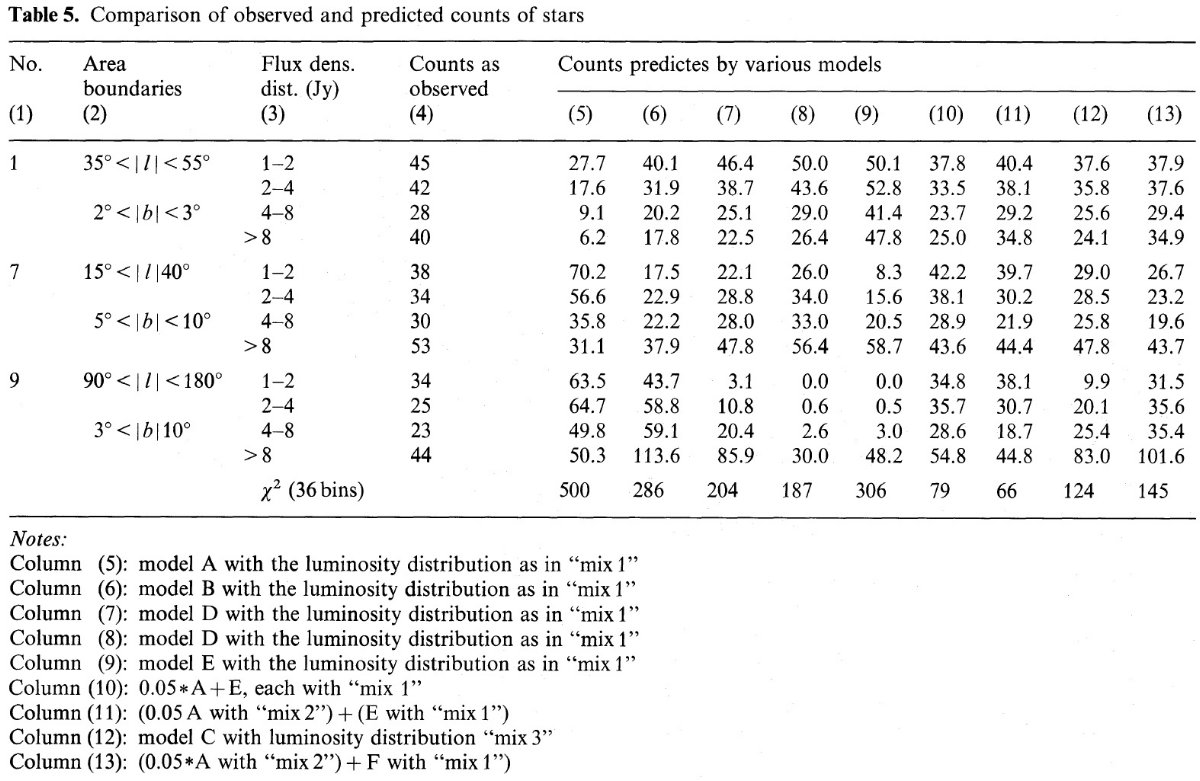

(その結果が表1?)

表1に 12, 25 μm で天体の紛れが起きる領域の面積比率を示してある。 紛れの情報は IRAS-PSC 附属の 「天体数高密度ファイル」= "high source density file" から得た。領域1ではかなり高い。しかし、その影響は無視した。

フラックス選択基準

(a) FQ = flux quality = 3

(b) 0.8 < C21 = f25/f12 < 3.8

次の量は意識的に使用しなかった。

(a) variability index. 暗い星で変光の検出が難しい。みかけ明るさでバイアスがかか る。 いずれにせよ質量放出星は変光星である。

(b) 銀河系背景放射のため、f60 の探査は浅い。これを入れると暗い星が多数落ちる。

このために、 HIIR や PN を含むサンプルになった。

HIIR, PN 混入の効果

混入効果を調べるため、サンプルを次の3つに分けた。

(1) 「星」:f25 > f60 または f25 > f60 上限値、または変光指数 > 90%

(2) "HP" : f25 < f60 で 変光指数 < 90 %

(3) "?" : 残り。

領域9を除く全領域で "?" 天体の数は 10 % 以下なので今後は無視する。領域9では、 "HP" 天体と "?" 天体の割合は、 f12 > 4 Jy に対しては 10 % 以下である。しかし、 それ以下の二つのフラックス枠 f12 = [1, 2], [2, 4] Jy ではその二つが全体の半分以上 を占める。"HP" 天体は除去し、"?" 天体は残した。領域9になぜ多数の混入天体が存在 するかの理由は、多分銀経沿いに一様な分布を持ち、従って大きな領域では総数が増加 するからだろう。

( 割合の話になんで領域の「面積」?)

領域9にこの補正を施すと混入効果は無視できるレベルとなった。(ただ、後から考えると、 C21 > 2.0 天体は落としておくべきだった。そこに "HP" 天体の大部分が集中し、 一方「星」は僅かしか存在しなかったからである。)

カラー選択 I. 1.0 < C21 < 3.8

500個しか引っ掛からなかった。少なすぎる。フラックス区分=4で9 領域だと、計36区分で、これでは一区分当たり 14 個にしかならない。

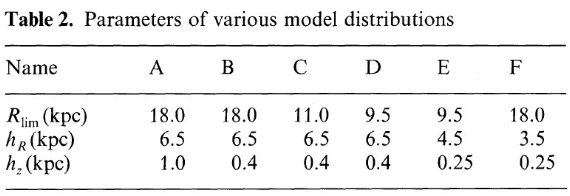

表1.サンプル領域のリスト。

カラー選択 II. 0.82 < C21 < 3.8

総数が 1057個に増えた。ここから "HP" をできる限り除いた。レフェリー Gilmore の示唆で 0.82 < C21 < 0.90, 0.90 < C21 < 1.15, 1.15 < C21 に区分し直して調べたがカラー区分間に差はなかった。

AGB なのか?

この選択の天体が AGB 星であることは確実だろうか?半数以上は変光指数 p が 90 % 以上であった。これは実際上ほとんどの星が LPV で、したがって OH/IR 天体に関係することを意味する。

(だから、ここで使っている "OH/IR" 天体は 大質量かどうかは問うていない。)

それらが実際に OH メーザーを出しているかどうかは進行中のメーザーサーベイ の結果を待つ必要がある。大体 30 % くらいから OH メーザーが検出されるようである。

60 μm 超過天体

サンプル中に 60 μm 超過天体が幾つか見つかった。Willems, van der Veen は マスロスが途中停止する時期があり、それらが以前のマスロス雲と考えている。ここでは 踏み込まない。

結局

(1)9つの選択域

(2)IQ(12), IQ(25) =3

(3)f60 > f25 と分かったら撥ねる。

(4) 0.82 < C21 < 3.8