| IRAS 二色図 を用いて DGE-star = ダストガスエンベロープ星を調べた。 DGE 星は AGB 頂点に位置し、O-リッチと C-リッチに分かれる。O-リッチ 星は二色図上で系列を成し、それは O-リッチ星が AGB 頂点においてマスロス 率を増加させながら進化する経路を示すと解釈される。この進化経路はこれまで ミラ型星と OH/IR 星において見出されたものと同一である。この経路に沿って、 変光の性質が変化することが分かった。この変化は脈動とマスロスが同時に 起こるという考えに合致する。 | DGE 星は全体として二色図上でもっと広い領域を占める。C-リッチ星は O- リッチ星と別の領域を占める。それはダストの性質の違いによる。その他に、 冷たいダストに起因する強い 60 μm 超過を示す多数の星が見つかった。 この超過はマスロス史には不連続性が存在することを示唆する。その原因とし て熱パルスの可能性が考えられる。 |

| PSC には 282,000 天体が載っており、56 % = 158,000 が星である。 18,000 はレイリージーンズ型、81,000 のカラーは星周ダスト放射を示す、 59,000 は 暗過ぎて特性が明らかでない。 | 赤外超過のある 81,000 個をダスト/ガスエンベロープ星 = DGE stars と呼び、 本論文ではこれらの星を扱う。 |

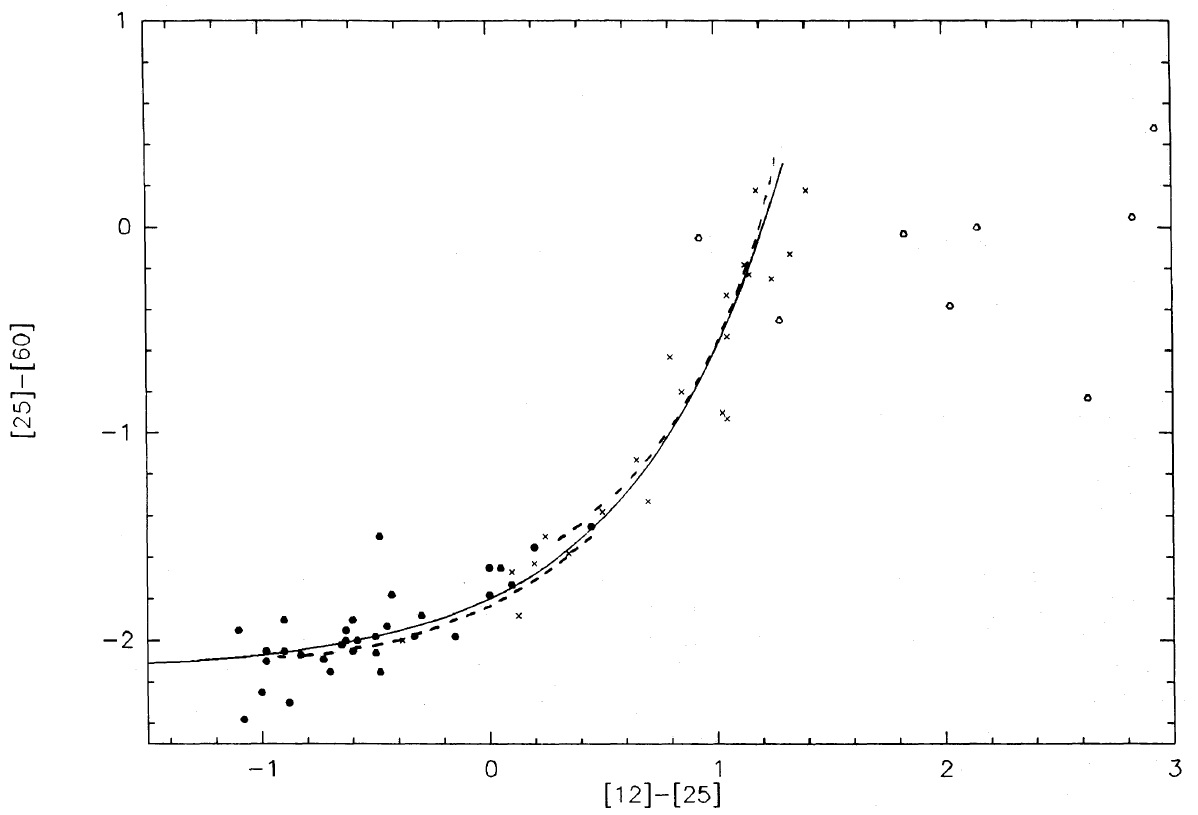

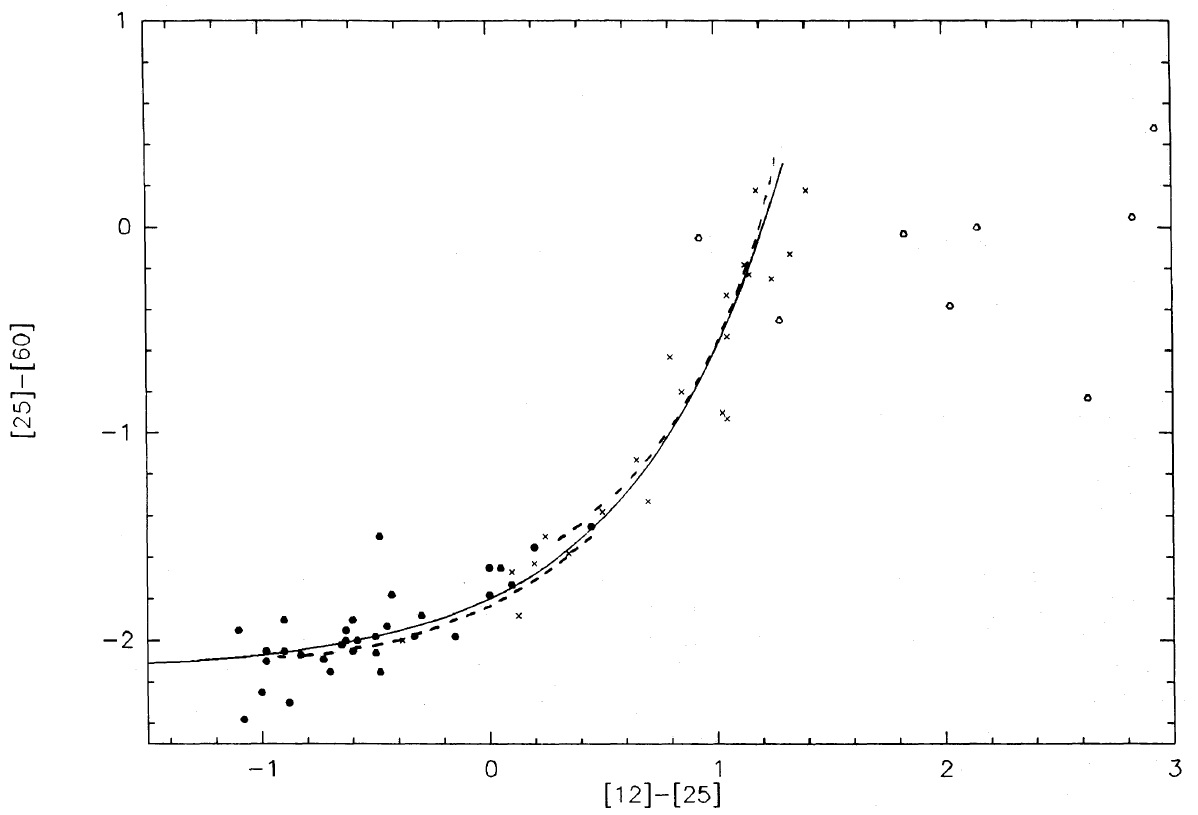

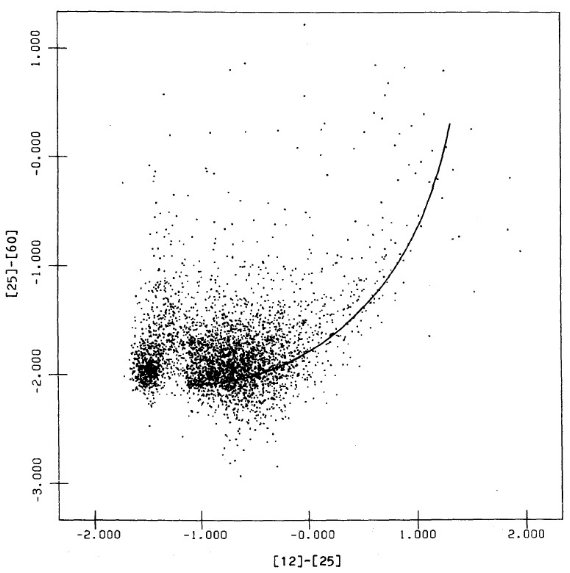

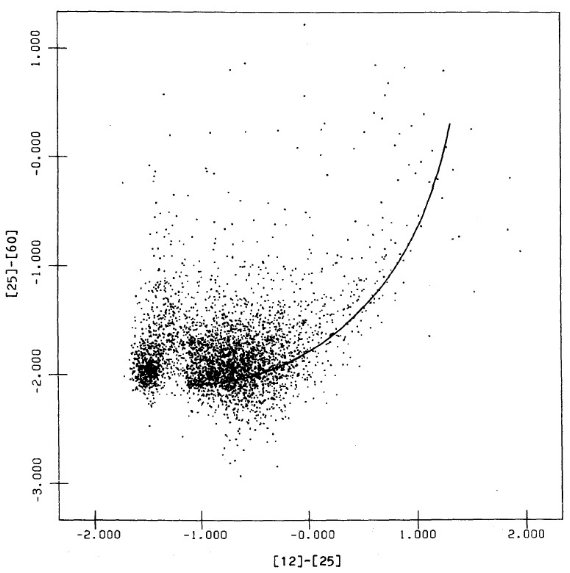

図1.ミラ型星と OH/IR 星で Q(12,25,60) = 3 のサンプルの IRAS 二色図。 実線=式2. ( なぜこんなにタイトなのか?) カラーの定義 ここで用いるカラーは以下の式で定義される。 [12]-[25] = 2.5 log(F25/F12), [25]-[60] = 2.5 log(F60/F25) フラックスに対するカラー補正、星間減光補正は行わない。理由はその 値が小さく、不確実であり、個々の天体への補正は全体の傾向にあまり影響 しないからである。 3.1.既知ミラと OH/IR 星の IRAS 二色図O-リッチミラ型星と OH/IR 星の系列 この節では 1612 MHz OH 放射が観測された O-リッチ DGE 星を考察する。 それらの星は,可視で明るい O-リッチミラ型星から中心星が隠されている OH/IR まで、性質が次第に変わる系列を成している。図1には著名なミラ型星と OH/IR 星の IRAS 二色図を示す。 図中、黒丸=ミラ型星、バツ印= OH 1612 MHz ラインの変動が大きい OH/IR 星、白丸= OH 1612 MHz ラインの変動が小 さい OH/IR 星 = Herman et al 1987 の言う "非変光" OH/IR 星。図の左下か ら右上に掛けて明らかな系列が認められる。 系列の区画 また、ミラ型星と OH/IR 星の間には明らかな分離が見られる。ミラ型星は図 の左下に、 OH/IR 星は右上に集まっている。両者の境界は [12]-[25] = 0.2 付近にある。"非変光" OH/IR 星と "変光" OH/IR 星の境界は [12]-[25] = 1.5 付近である。 |

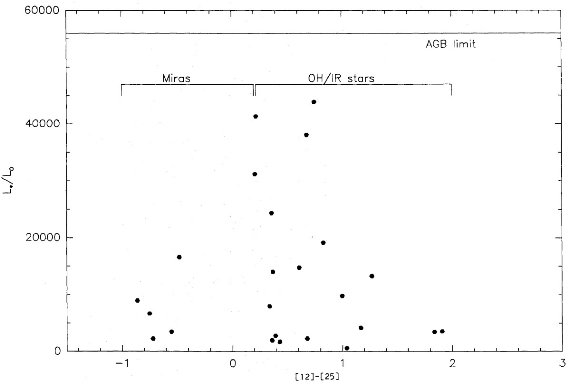

図2.距離が正確な ミラ型星と OH/IR 星 25 個の、光度と [12]-[25] カラーの関係。 位相遅れ距離と運動距離が用いられた。 非変光 OH/IR 星は何か? Bedjin (1987), Rowan-Robinson et al 1986 は、ミラ型星から変光 OH/IR 星 への系列は、マスロス率 10-7 Mo/yr から 10-4 Mo/yr への変化に対応することを示した。Bedijn 1987 のモデルは T* = 2500 K, L = 10,000 Lo を仮定している。彼の結果は図1の実線で表され、式では [12]-[25] = -2.15 + 0.35 exp (1.5([12]-[25])) (2) となる。"非変光" OH/IR 星はこの系列から外れる。その IRAS カラーを増加 するマスロス率で再現することは出来ない。マスロスが止まり、シェル内径が 大きくなったモデルでのみ観測と合うカラーが得られる。2色図上系列の原因 として以下の二つが考えられる。 (1)カラー系列=質量系列か? 小質量星=ミラ型星、高質量星= OH/IR 星ではないか?この場合、光度とカラ ーに相関があるはず。図2に Herman, Burger, Penninx (1986) が決定した、位相遅れ距離と運動学的距離が与えられた 25 天体について、 光度・カラー関係をプロットした。それらの距離は運動学距離、または位相遅れ 法で決められ、不定性は 20 - 30 % である。図から、L と C12 に相関がない ことが判る。サンプルのミラ型星には明るい星がない。しかし、数多くのミラ 型星と同じくらい低光度の OH/IR 星が存在している。 (2)系列はマスロスの進化を示す マスロスの差は進化を表す。与えられた質量の星がマスロスを開始する時点 で、星は IRAS 二色図の左下にミラ型星として位置する。そしてマスロス率が 上がるに従い、右上の OH/IR 星へと進化していく。非定常マスロスは Baud, Habing (1983) が OH 観測から示唆し、 Bedjin (1987) は遠赤外 SED のモデルフィットには ρ ∝ r-2 より急な勾配が良く合うことを示した。 逆二乗則との差は小さいが系統的である。 (遠赤外で追試可能か? ) 論文のこの後は第2説に従う。式(2)は進化経路と呼ぶ。 |

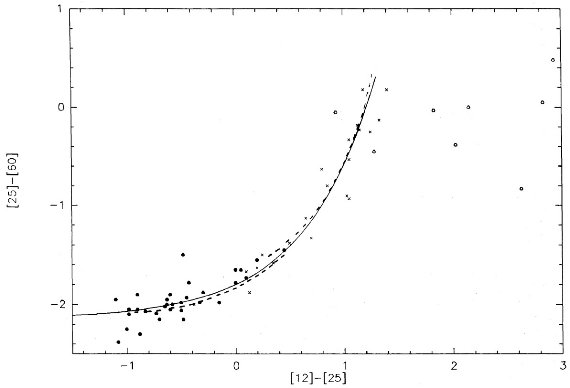

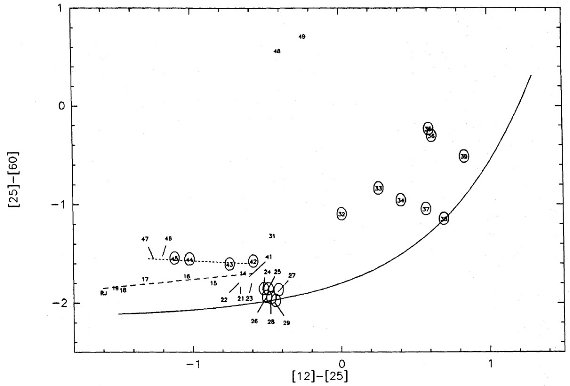

図3a.星と看做される LRS を持つ IRAS 天体 3800 個の二色図。実線=図1 の進化経路。 図1より広がった分布 図3a には LRS を持つ星 3800 個の2色図を示す。ミラ型星、 OH/IR 星に 対する図1と較べると、分布が広い。 LRS サブクラスの特徴 LRS サブクラスの特徴は以下のようである。 (1)Te > 2000 K の光球。シェルなし。 LRS 17-19 = Sλ ∝ λ-3.5 LRS 19 = Sλ ∝ λ-4.5 (2)薄いシェル LRS 14-16 = Sλ ∝ λ-2 LRS 16 = Sλ ∝ λ-3 (3)O-リッチの光学的に薄いシェル。10 μm 放射帯。 LRS 21-29 次第に放射帯強度が強まる。 (4)O-リッチの光学的に厚いシェル。10 μm 吸収帯。 LRS 31-39 次第に吸収帯強度が強まる。 |

図3b.LRS サブクラス毎の平均カラー。実線=図1の進化経路。 長破線=構造無し(11-19)星の系列。短破線= 11.3 μm 放射帯(41-49) 星の系列。 (5)C-リッチシェル。光学的に薄い。 LRS 41-49. 次第に放射帯強度が強まる。 (6)タイプ不明。 LRS 6n ミラ型星や PNe をいくつか含むが、大部分の素性は不明。 LRS 7n 大部分は CHIIR.数個が赤い OH/IR 星。 図3b = LRS サブクラス平均カラー LRS サブクラス平均カラーの分布を図3b に示す。数字が丸で囲んであるの は変光指数 VAR > 50 のサブクラスである。大部分のサブクラスでは平均値 の回り 0.2 - 0.4 mag 内に 70 % が含まれる。例外は 31, 48, 49 である。 31 の場合分類ミスが大きい。48, 49 には2個、4個しかサンプルが無い、 しかも星らしいカラーの天体は一つだけである。 LRS 14 - 19 図の左下 RJ = レイリージーンズである。そこから右へ伸びているのは 14 - 19 の系列である。この長破線経路は以下の式で表される。 [25]-[60] = -1.61 + 0.15([12]-[25]) [12]-[25] = [-1.6. -0.6] 変光指数 VAR はクラス 19 で 9.8, クラス 14 で 35.5 である。 LRS 47 - 42 [12]-[25] = -1.3 から第2の経路が右に伸びる。これは LRS 47 から 42 へ と減少していく。 (47 が青く、42 が赤いんだ! 近赤外 カラーとの関連は?) この経路は [25]-[60] = -1.64 - 0.07([12]-[25]) [12]-[25] = [-1.3. -0.6] C-リッチ星のカラーが O-リッチ星と異なる理由はダストの 40 - 80 μm での違いである。Zuckerman, Dyck 1986. 変光指数 VAR はクラス 47 で 40.5, クラス 42 で 62.3 である。4n の VAR は下を走る星たちより大きい。 |

|

LRS = 21 - 23, 31, 41 これ等の分類は難しい。VAR 平均は 40 - 50 である。 LRS 23 - 29 10 μm 放射帯の星は ([12]-[25], [25]-[60]) = (-0.5, -1.9) 付近に 集まる。サブクラスと平均カラーの間に何の相関もない! (色つきグラフでのチェックは? ) 変光指数 VAR はクラス 23 で 38.6, クラス 29 で 66.5 である。 吸収 進化経路を辿るとついに 10 μm 吸収天体に行き着く。進化経路が右上に 上がるに連れて吸収も深くなっていく。注意すべきは、経路より大きな [25]-[60] の領域では吸収深度が下がることである。 変光指数 図4を見ると、10 μm 深度と変光指数の相関はない。 |

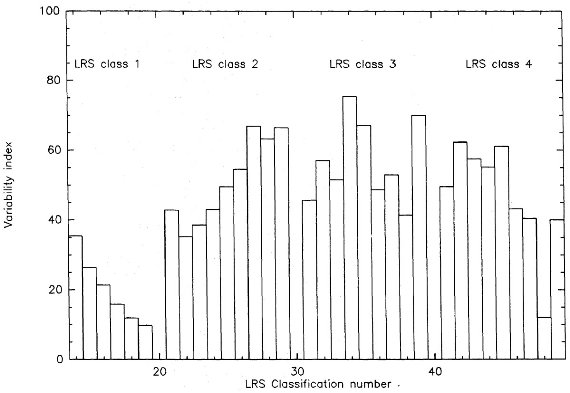

図4.LRS クラス 11 - 49 の変光指数。11 - 19 = SED 構造なし。赤外超過は 次第に小さくなる。21 - 29 = 10 μm 放射帯。次第に強度増加。31 - 39 = 10 μm 吸収帯。次第に深度増加。41 - 49 = 11.3 μm 放射帯。次第に強 度増加。 |

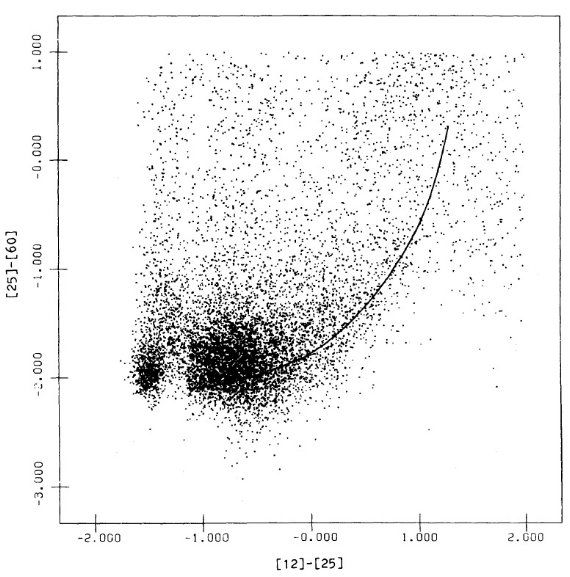

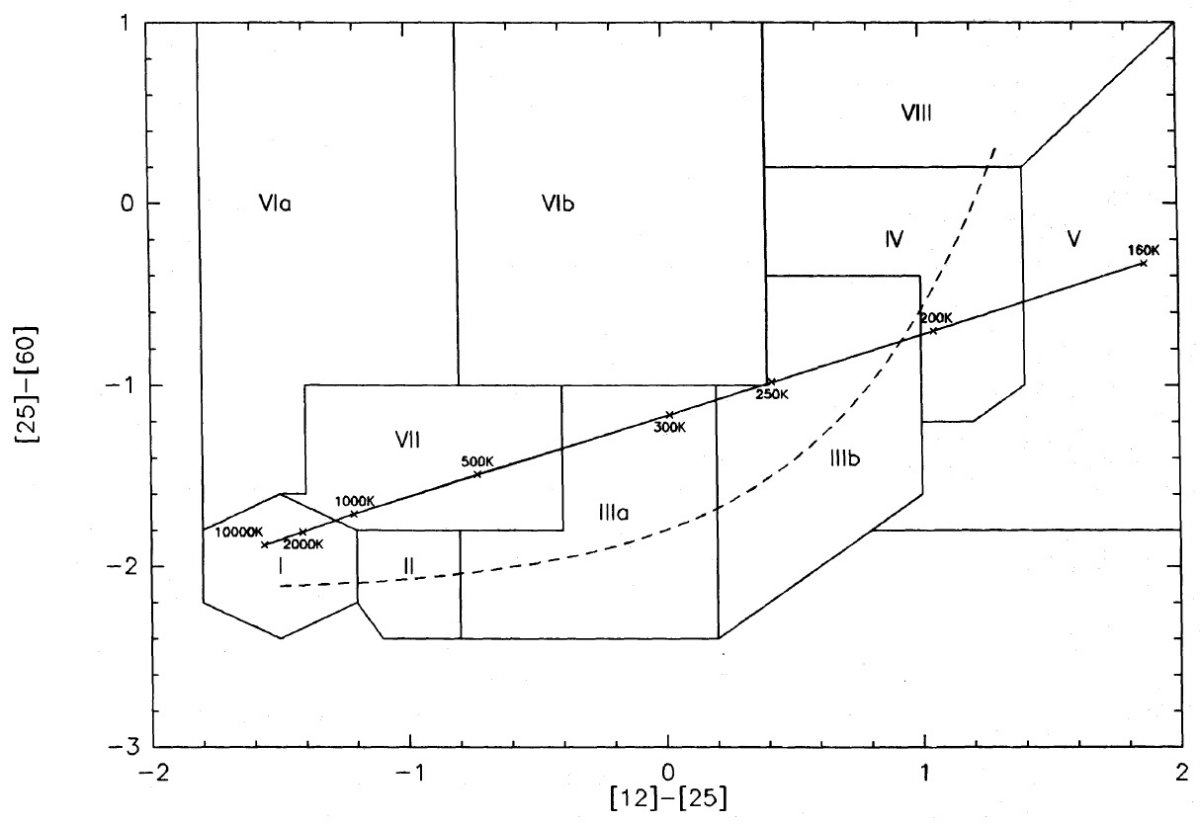

図5a.[12]-[25] = 2.5 log(F25/F12) = [-2, 2], [25]-[60] = 2.5 log(F60/F25) = [-3, 1], Q=3,3,3, の二色図。総数= 8864. サンプル これまでの結果を確認するために、 Q = 333 で、[12-25] = [-2. 2], [25-60] = [-3, 1] の PSC 天体 8864 個の二色図を作った。内 43 % は LRS を持つ。 |

図3a.比較用。星と看做される LRS を持つ IRAS 天体 3800 個の二色図。 図3a と 5a の比較 図3a と 5a を比較すると、5a では図上部 [25-60] > -1 の天体数の 割合が高い。 区分 図5b には二色図を 10 区分したものを示す。 |

|

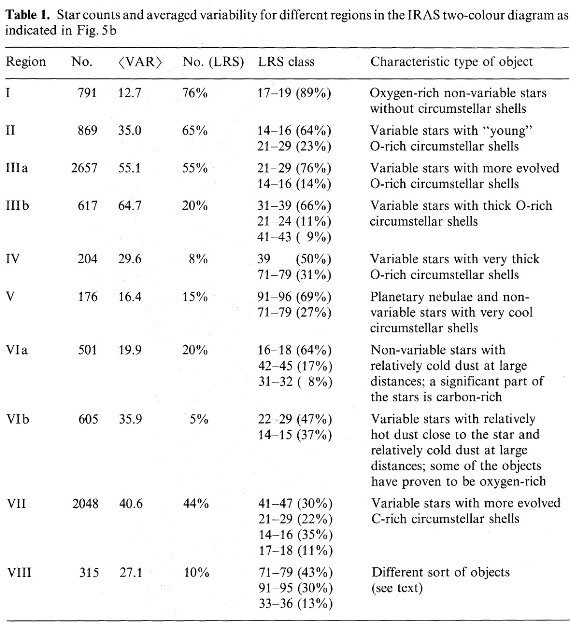

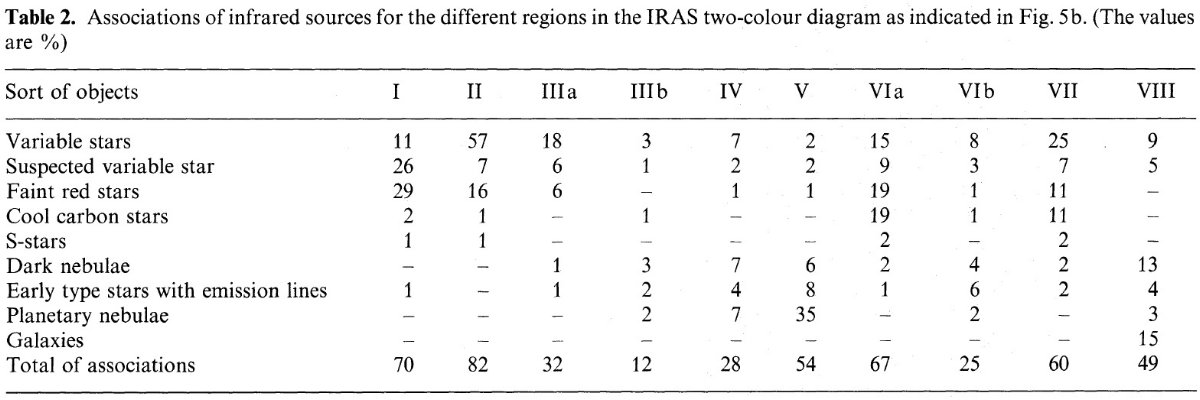

表1に各区画の天体の性質をまとめた。表2にはそれらに付随して同定され

た星の種類をまとめた。

領域 I レイリージーンズ点の周りに集まる。 T > 2000 K の光球である。 LRS の 90 % は赤外超過がない。平均変光指数は 13 と低い。表2を見ると 11 % が変光星に、 26 % が suspected variables に同定されている。 3 % が炭素星または S 型星である。結論として、この領域の星は、主に O- リッチの非変光星と考える。 領域 II この領域の星は平均すると領域 I より [12-25] が 0.5 mag 赤い。[25-60] は同じくらいである。これは、比較的高温のダストが存在することを意味する。 LRS で見ても、 90 % に弱いダスト放射が認められる。 30 % には 10 μm バンド放射があり、O-リッチであることを示す。残り 70 % に関しては O- リッチか C-リッチか区別できない。表2を見ると、2 % が炭素星または S-型 星と同定されている。⟨VAR⟩ = 36 で領域 I の3倍である。変光星 の割合は 57 % で大部分はミラ型である。以上から、この領域の天体は変光星 で、"若い"ダストシェルを伴うと規定する。 領域 IIIa [25-60] が [12-25] に対し少し傾きを示す。これはマスロス率が大きくな って行く時に期待される現象である。LRS の 85 % に O-リッチダストの特徴 を見出した。残り 15 % は O-リッチか C-リッチか決められない。しかし 表2では炭素星または S-型星に同定された星は一つも無い。⟨VAR⟩ = 55 で領域 I、II より大きい。しかし、変光星または suspected variable に同定される割合は下がっている。これはおそらく、可視域で見えにくくなっ てきたからであろう。結論として、この領域の星は O-リッチの変光星で、 領域 II よりさらに進化が進んでいる天体と考える。 |

表1.区間毎の平均変光指数と LRS の割合。 |

|

領域 IIIb [25-60] は [12-25] と共に急上昇する。これはマスロスが更に上昇している ことを示す。 LRS の 90 % は O-リッチダスト放射と判定されたが、 10 % が 11.3 μm 放射と看做された。しかし、それらを視検するとその分類は疑わ しく、弱い 10 μm 吸収のせいで 11 μm 放射と分類されたようである。 したがって、それらは 31 または 32 に入れられるべきである。 。⟨VAR⟩ = 65 で区域間で最大となる。我々の結論では、この領域の 星は厚いダストシェルに覆われた O-リッチな変光星である。 領域 IV IIIb より更に赤い [12-25] と [25-60]カラーを持つ星を含む。LRS の 50 % は非常に深い 10 μm 吸収を示す。 30 % はより赤く、浅い 10 μm 吸収 スペクトルを持つ。このようなスペクトルは最近にマスロスが停止した場合に 期待される。⟨VAR⟩ = 30 は領域 IIIb から大分低下し、領域 II 程度である。表2を見ると、惑星状星雲や輝線早期型星の同定数が領域 I - IIIb に比べかなり多いことが判る。同定の割合が IIIb より増えていること は中心星の光が見え始めているという考えを支持する。 Habing, van der Veen, Geballe (1987) はマスロスが停止すると、シェルの膨張に連れ、透明になってくると述べた。 我々はこの区間の星は、主にマスロスの最終期にあり、非常に厚いダストシェル をまとった変光星であるが、少数の星は PNe へと歩み始めていると結論する。 領域 V IR カラーは非常に低温のダストを示唆する。 Bedjin (1987) はそれらのカラー が領域 II-IV モデルを更に高いマスロス率にするだけでは得られないことを 示した。この問題は3.1.節で論じた。IRAS カラーは星から離れて存在する 低温のダストシェルに合致する。LRS の 70 % には PNe に特徴的な輝線があ る。星近傍の高温電離ガスと星から離れて存在する低温ダストが LRS に合う。 LRS の 30 % には電離ガスの特徴が見られず、弱い 10 μm 吸収帯がある。 表2から 35 % は PNe と同定されており、 8 % は輝線のある早期型星である。 ⟨VAR⟩ = 16 で低い。変光星または suspected variable は 4 % で ある。以上から、この領域の星は主に非変光星で、多分星の核、その温度は 数千度から電離に必要な 3 万度までに及ぶ。 領域 VIa 60 μm で大きな超過を持つが、 12, 25 μm では超過無し。 LRS の 60 % 以上は赤外超過が無い。20 % には弱い 11.3 μm が見える。 これは熱い炭素リッチなダストを意味する。 10 % は弱い 10 μm 吸収あり と分類されているが、視検ではそのどれにも 10 μm 吸収は認められなかった。 表2からは 24 % が変光星または suspected variable である。19 % が炭素星 である。⟨VAR⟩ = 20 である。以上から、この領域の星は、主に 非常に離れた低温ダストを持つ変光星である。幾つかは炭素星である。 |

領域 VIb [12-25] は領域 IIIa と重なるが、 [25-60] がずっと赤い。高温と低温 のダストが分離して存在するらしい。これは連続的マスロス説に反する。 マスロスがしばらく停止していたという解釈と合う。LRS は 5 % で得られて いて、その半分が 10 μm 帯を示す。残りの半数に関しては O-リッチか C-リッチか不明である。表2を見ると、低温炭素星は 1 % で同定されている のみである。輝線を伴う早期型線が 6 % あり、他の同定と較べ相対比が高い。 ⟨VAR⟩ = 36 で、領域 II と同程度である。しかし、領域 II では 57 % が変光星として登録されているのに、領域 VIb では 8 % である。 これは、ダストの光学的厚さの違いが原因であろう。以上から、この領域の 天体は変光星であるが、そのいくつかは遠方の低温ダストと星近傍の高温 ガスを持っている。 領域 VII [12-25] は領域 II, IIIa と同じだが、[25-60] が 0.5 mag 赤い。この カラーは C-リッチダストに典型的な性質である。Zuckerman, Dyck 1986 は C-リッチダストの 40 - 80 μm 放射率が O-リッチダストより高いこと が [25-60] カラーが赤くなる原因とした。LRS の 30 % に 11.3 μm 放射帯 があることも C-リッチダストの存在を支持する。しかし、 LRS の 20 % には 10 μm 放射が観測され、O-リッチダストを示唆する。 LRS の残り 50 % では O-リッチか O-リッチか区別できない。表2によると、 領域 VII の11 % が炭素星と同定され、 2 % が S-型に登録されている。⟨VAR⟩ = 41 で大きい。これは天体の 32 % が変光星又は suspected variable と登録され ていることに合う。この領域の星は主に C-リッチであるが、O-リッチの星も かなり混じっている。 領域 VIII 赤外カラーは非常に低温のダストを示す。それらは領域 IV, V 天体の極端 な例なのかも知れない。 LRS の 60 % は弱い 10 μm 吸収を示す。[25-60] は星近傍のダストシェルにしては大き過ぎる。LRS の 30 % は PNe 的である。 表2を調べると、 天体の 3 % が PNe, 4 % が輝線を伴う早期型星であった。 ⟨VAR⟩ = 27 はまあまあの値。この領域には色々なタイプの星が混在 していると考える。 各領域内の天体の分類はその後大分 進んでいるはずだが、まとめ報告は読んだことがない。YSO と PNe の区別は 輝線分光をしないと、測光的には難しい気がする。WISE, 2MASS を重ねて3次元 グラフできれいに分離するほど甘くはないか。 |

|

始まり=領域 I RGB と E-AGB 星は IRAS 波長帯のレイリージーンズ領域に当たり、IRAS カラーは有効温度にあまり影響されない。これ等の星が領域 I にある。 マスロス開始=領域 II 領域 I と II の間にはギャップが存在する。これは、マスロスが短期間に数桁 上昇したためと解釈される。 (P=60日でマスロス開始(誰だっけ?) との関係は? ) この急変の原因として、TP-AGB 期になって、脈動の強化が提案されている。 領域 I と II の間での ⟨VAR⟩ の差もこの考えを支持する。 変光星との同定率も、領域 I で 11 %, 領域 II では 60 % である。 マスロスの強化 = 領域 IIIa 領域 IIIa になると、10 μm 放射帯が現れる。LRS 21 から 29 にかけて、 ⟨VAR⟩ は増加していくが、IRAS カラーは必ずしも単調には増加し ない。LRS 24 - 29 の星は (12-25, 25-60) = (-0.5, -1.9) のまわりに集まる。 吸収帯 = 領域 IIIb ”進化経路”に沿って領域 IIIb に入ると 10 μm 吸収帯が現れる。マス ロス率は、数 10-5 Mo/yr である。 ⟨VAR⟩ は領域 IIIa と 同じくらいである。IIIb では ⟨VAR⟩ と吸収強度との相関はない。 この無相関は、脈動強度が既にサチっているのか、周期が伸びて変光検出が難 しくなったのか、どちらかであろう。 変光低下 = 領域 IV 「進化経路」の最後、領域 IV に入ると変光は急激に低下する。これは少な くとも天体の半数で脈動が停止していることを意味する。ここの天体は外層 質量をほぼ完全に失って惑星状星雲への変換に歩み出している。 Bedijn 1987 によると、これらの天体は右方に進む。 惑星状星雲への路=領域 V 脈動が停止した AGB 星は、[12-25] が赤くなり領域 V に入る。そこでは 惑星状星雲が多く存在する。 |

炭素星の誕生=領域 VIa シナリオに二つの可能性がある: (1)脈動開始前に炭素星に転化 脈動開始前に転化しているというこの説は、脈動とマスロス開始前の領域 I で炭素星の割合が非常に低い点と合わない。 (2)熱パルスの際にドレッジアップで C/O が1以下から以上に変わる。 Willems 1987 は、熱パルス、ドレッジアップ、炭素星化、脈動に変化、 マスロスが一時停止、という過程を提案した。その場合、星は IRAS 二色図上 に大きな弧を描く。初めに SED ピークが長波長側に移る。その後、中心星の 光が支配的となり、逆向きに動き出す。この弧の大きさは分離シェルに含まれる 質量が大きいほど長大となる。Willems の計算によると、弧は領域 II か IIIa から始まり、 IIIb, VIb を通って VIa に達する。多数の炭素星がそこに存在 する。Willems のモデル計算によると、弧の前半は高速で通過する。領域 VIa の星の多くは炭素星で、そのシェルの外側部分は O-リッチであろう。 発達した炭素星=領域 VII 炭素星の脈動が再開すると、11.3 μm 放射を伴うダストシェルが発達し、 星は領域 VII に移る。3.2.節に述べたが、二色図上で星は右へ動き、 11.3 μm 放射が弱くなり、変光は強まる。マスロスが強まるとシェルが光 学的に厚くなり、11.3 μm 放射が消滅する。11.3 μm 吸収が見つかった 例は知る限り無い。しかし、もしそういう天体があるなら、それらは [25-60] が大きな領域 IIIa か IIIb であろう。我々の予想では、それらは更に上方、 領域 IV から V へ移り、C-リッチ PNe となるのであろう。 進化経路=ループ領域下限 今述べた筋書きは、熱パルス後如何にして炭素星が生まれかを述べている。 しかし、O-リッチ星の中には熱パルスを最後まで O-リッチのままやり過ごす 者もあるだろう。外層質量が大きい場合、炭素星から再び O-リッチ星に回復 する場合も考えられる。熱パルスのたびに小さな弧を経過すると仮定すると、 「進化経路」はループ領域の下限を構成する外郭線と看做せる。 |

|

IRAS カラーと進化 IRAS 二色図上、ミラ型星から OH/IR 星までの系列は Bedjin (1987) により、マスロスの進化として説明された。それは、 (1)脈動の開始と共にマスロスが増加し、[12-25] = -1.5 付近から [12-25] = -1.1 へと約 100 年の間に移動する。[25-60] の変化はない。 (2)ミラの変光は活発化していき、同時に [12-25] も赤くなっていく。 (3)[12-25] = 0.2 付近で中心星が可視で見えなくなり、そのあたりから [25-60] が増加し始める。 (4)[12-25] = 1.2 - 1.5 でマスロスは停止しする。[12-25] > 1.5 では 大きな変光を示す O-リッチ星は一つも無い。 (5)非変光 OH/IR 星は Habing, van der Veen, Geballe (1987) により、PNe の前駆天体と看做された。 |

熱パルスと弧 二色図上には以上述べた「進化経路」星よりも F60 が大きい星が存在する。 それらの星は最近熱パルスを経験して、その結果マスロスが抑制された 星ではないだろうか? Willems 1987 によるとその際に星は二色図上で弧を描 く。弧の大きさは星周ダストの量により変わる。 炭素星の誕生と進化 ある時点で、 C/O 比が 1 以上になると、炭素星が誕生する。脈動が復活し、 炭素星は O-リッチより高い [25-60] の経路を辿る。その原因はダストの 40 - 80 μm 放射率が異なる Zuckerman, Dyck (1986) からである。 |