| ワシントン CT1T2 測光が初めて行われた LMC の 36 星団の年齢決定結果を 示す。(T1, C-T1), (T1, T1-T2) 図を用いて、δT1 法により年齢を決定 した。観測した星団が 2 Gyr 前の星形成爆発に属することを確認した。 | 年齢決定エラーを考慮して、年齢分布を調べた結果、年齢 1 - 3 Gyr の星団 の数がこれまで知られていた星団の2倍になることが判った。これは、 二つのマゼラン雲間の、それにおそらくは銀河系との潮汐作用がこれまで 考えられてきたよりも強かったことを示唆する。 |

|

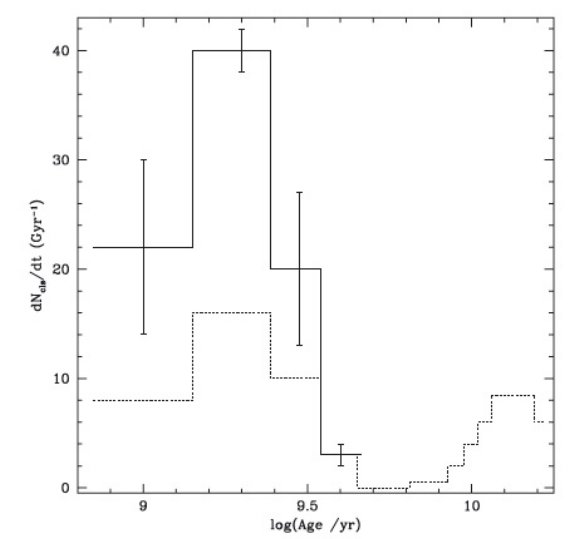

LMCの爆発的星形成 LMC では星形成爆発が起きたのではないかという観測結果が知られている。例えば、 Piatti et al 2002, 2003 は Geha et al 1998 が Holtzman et al 1997 の星形成史 を使って計算した閉箱モデルよりも、 Pagel, Tautvaisiene (1998) の星形成爆発モデルの方が星団の年齢・メタル量関係に合うことを示した。 彼らの星団年齢分布から、Chiosi et al 2006, Piatti (2011a), Piatti (2011b) は最近の SMC - LMC 近接遭遇が星団形成を発火させたととした。 星団形成は t = 2 Gyr を中心とする狭い時間帯に集中している。 de Grijs, Anders 2006 モデルとの比較 Piatti (2011aa) は LMC 星団年齢分布を、de Grijs, Anders 2006, Harris, Zaritsky 2009 が解析的に導いた星形成率と比較した。観測年齢分布は、星団形成率が t = 2 Gyr 前後の狭い範囲に集中することを示す。 de Grijs, Anders 2006モデルとの比較からは [3, 13] Gyr の低形成期、= ファクター5低い、以外では、星団形成率がほぼ一定であることが示された。 |

星団破壊による光度低下が最大の進化効果である彼らのモデルでデータを

フィットした結果は

Piatti (2011aa)

の星団年齢分布と良く合った。最大のズレは最高年齢期で、

星団年齢分布はモデルより大きい。

Harris, Zaritsky 2009 モデルとの比較 Harris, Zaritsky 2009 は LMC の2千万個の星の多色測光測光 MCPS 結果に StarFISH 解析を行い、LMC 星形成史を導いた。その全体的な結論はそれまでに 発表された星形成史と同じで、 Piatti (2011aa) の結果とも合う。 この論文 この論文では、星形成ピークの年齢 2 Gyr に近い星団 26 個を同定した。 このサンプルは星形成爆発期とされた星団の数を2倍に増やした。星団形成と 星団破壊のプロセスを再考する結果である。 |

|

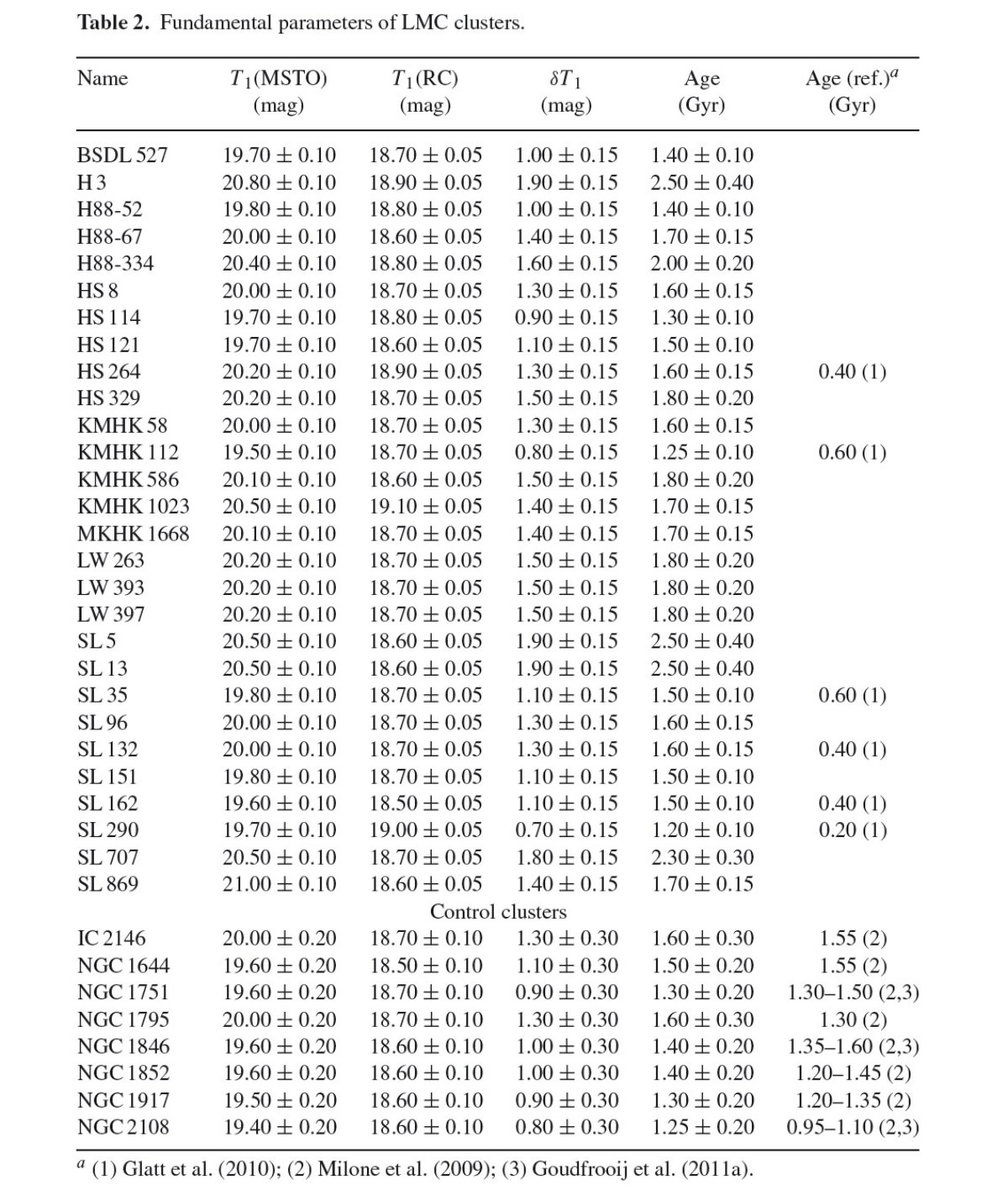

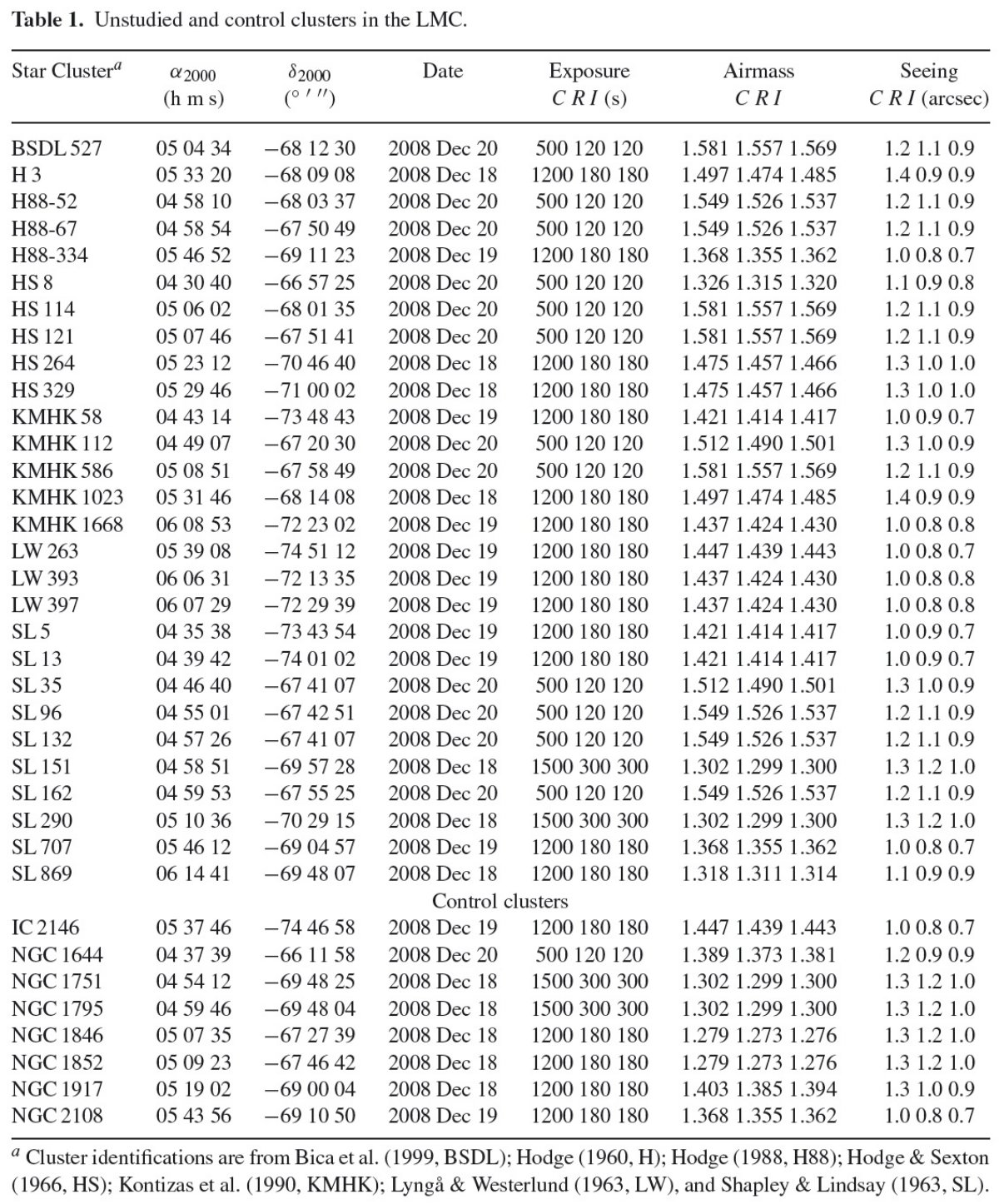

データアーカイブからの星団選択 その有用性と希少性に拘わらず、 LMC 星団は驚くほど研究に使われて来な かった。Bonatto, Bica 2010 のカタログに 2268 星団が載っているが、 年齢がよく決まっているのは僅かである。そこで、National Optical Astronomy Observatory (NOAO) Science Data Management (SDM) Atchives で探索を行い、 LMC 方向のワシントン測光データを探した。その結果、CTIO 4m 望遠鏡に Mosaic II CCD カメラを搭載し、8K x 8K = 36' x 36' 画像 21 領域のデータ を見出した。そこには、カタログに載っている星団が 214 個含まれていた。 それらの CMD を調べたところ、中年星団が 36 個、ある種の進化が認められる 星団が 29 個、非常に若い星団が 62 個、アステリズムが 87 個あった。 表1には年齢 1 - 3 Gyr で未研究のものと既知の参照星団を載せる。 |

データ処理 データ整約は、 NOAO Deep Field Survey team の指示通りに、MSCRED/IRAF パケッジを用いて行った。Geisler 1996 の標準星野も NOAO SDM Archives の 中にあり、各晩、各フィルター毎に標準星の観測が約90個得られる。そこで 毎晩システム変換の係数を決めた。カラー項は平均して C で -0.090, T1 で -0.020, T2 で 0.060 であった。一方エアマス係数は C で 0.021, T1 で 0.023, T2 で 0.017 であった。 測光は ALLSTAR/DAOPHOT により行った。 |

|

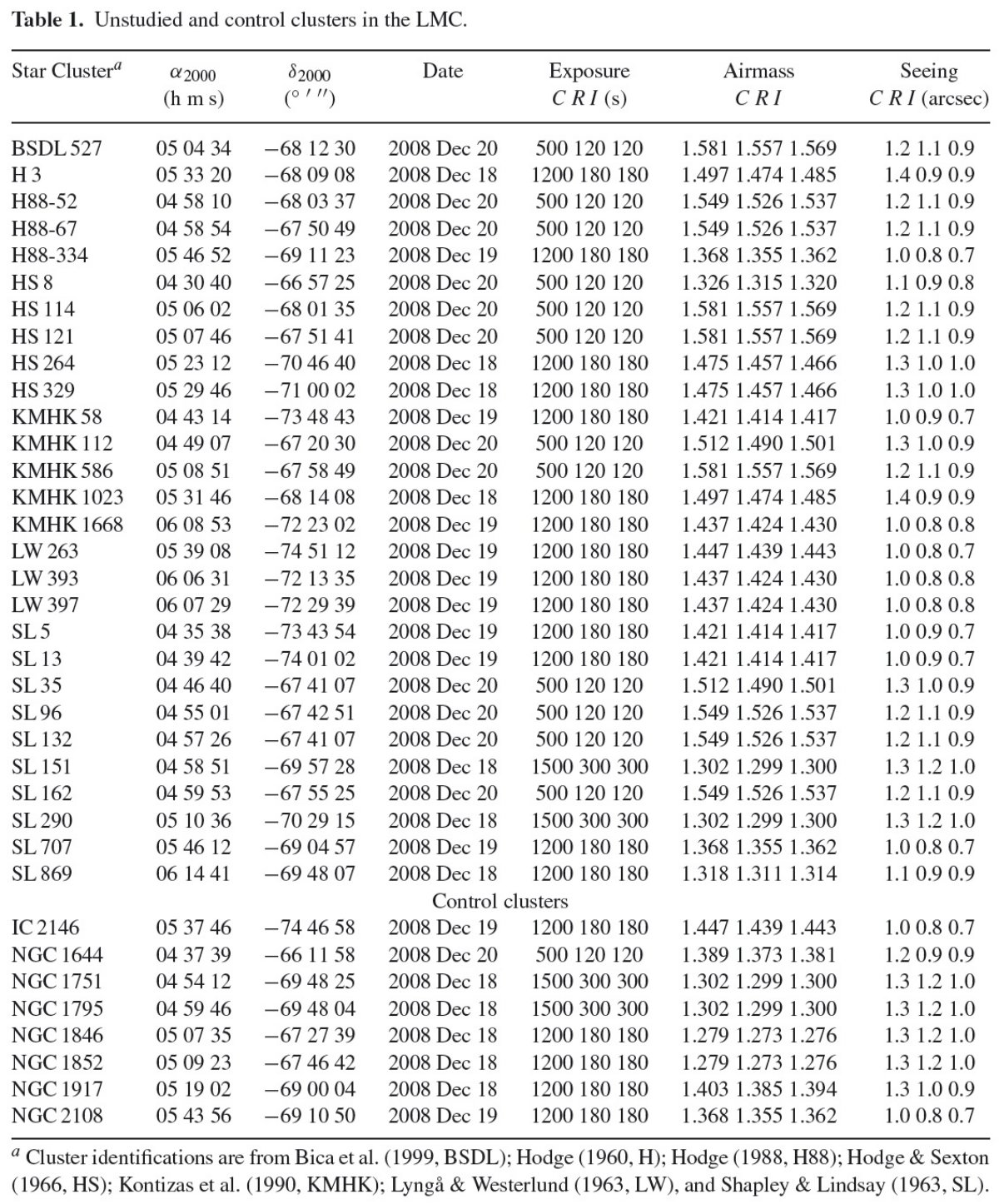

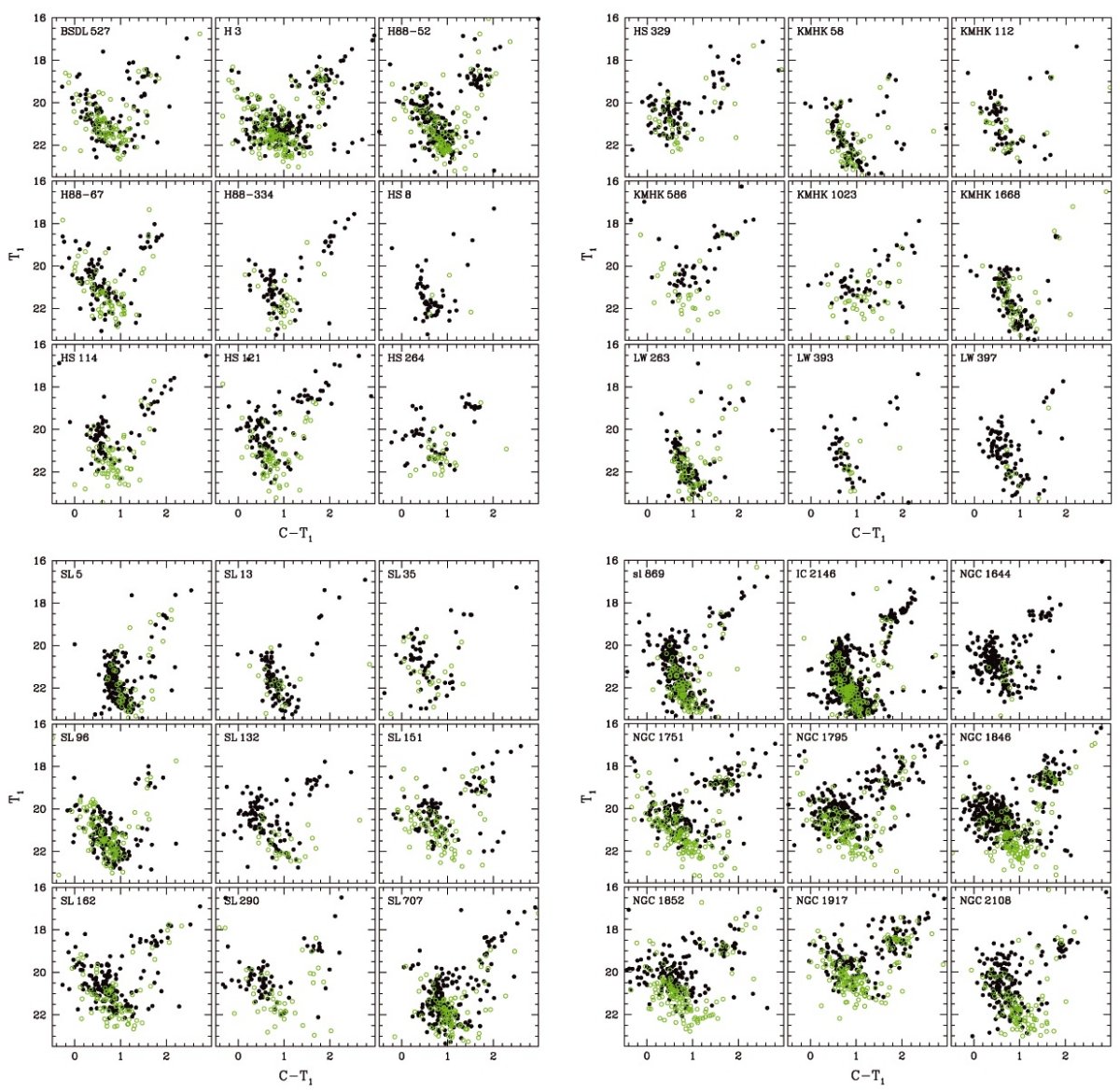

星団のCMDs 図1は黒丸=星団円形領域の星全てと、緑丸=周辺等面積領域の星を示す。 周辺円環の内側半径は星団半径の4倍とした。 生データからフィールド星の統計的除去は行っていないが、それでもレッド クランプ星と主系列ターンオフは分かる。 星団年齢の算出 Piatti (2011b) が示した RC と MSTO の測光エラーと星団固有の等級分散を考慮して、 T1(MSTO), T1(RC) を測り、 Phelps, Janes, Montgomery (1994), Geisler, Bica, Dottori, Claria, Piatti, Santos (1997) が定義した δT1 を計算した。星団の年齢の計算には、 Geisler, Bica, Dottori, Claria, Piatti, Santos (1997) の式4を用いた。この方法では絶対測光は必要ないことを注意する。 星団年齢とそのエラーは表2に載せた。 より若い星団の年齢分布 Glatt, Grebel, Koch (2010) は MCPS データを用いて、t < 1 Gyr LMC 星団の年齢を定めた。それらの 幾つかは我々のサンプルと共通する。彼らの用いたサーベイが浅いことと フィールド星の除去のバイアスが違いの原因となっていると考えられる。 星団形成史 最後に、我々は Piatti (2011aa) の方法で、ただし新しいデータを用いて、t > 0.5 Gyr の星団形成史を再 構築した。 銀河間相互作用 最近、HST による固有運動観測に基づいて、 Diaz, Bekki 2011 は MW-LMC-SMC の軌道運動モデルを提案した。それによると、3者は 1.5 - 2 Gyr 昔に近接遭遇 を経たらしい。 |

図2.実線= t > 0.5 Gyr 星団の年齢分布(今回)。点線= Piatti (2011aa) による年齢分布。 |