観測は CTIO 0.9 m + Tek2k CCD で行われた。 ESO121-SC03 を参照 星団とした。ワシントンシステムを採用したが、 C フィルターは新しく 効率の高いもの、(T1 フィルターの代わりにクロン・カズンズ R フィルターを使った。この組み合わせはメタル量に感度が高い。 こうして、δT1 法に依る年齢と同時に RGB 法 (Geisler, Sarajedini 1996, 1997) により、メタル量も決める ことが可能となった。

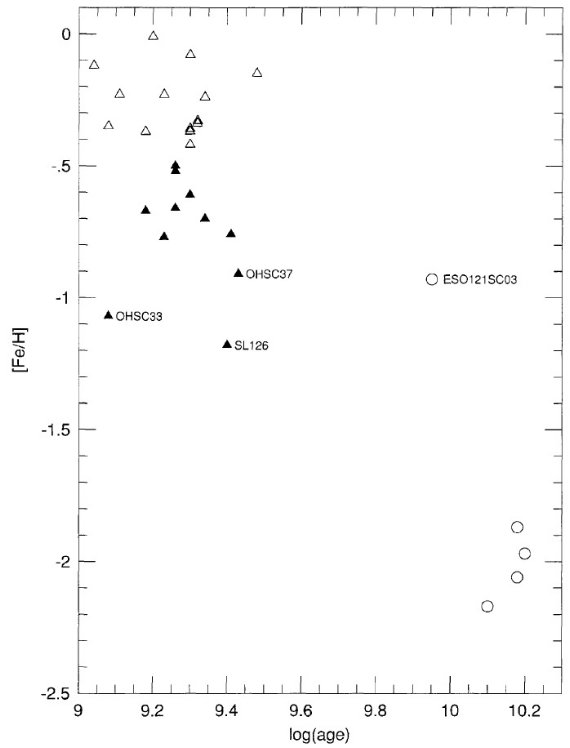

表1=リスト

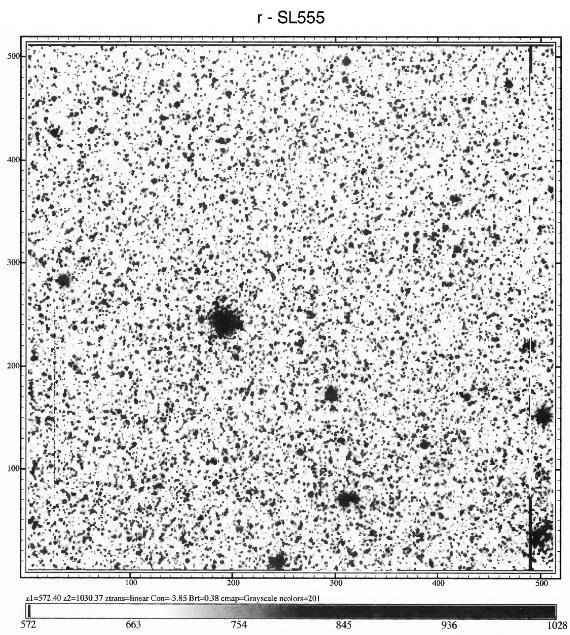

観測星団を表1に示す。図1には観測例として、 SL 555 の T1 15 分露出画像を示す。

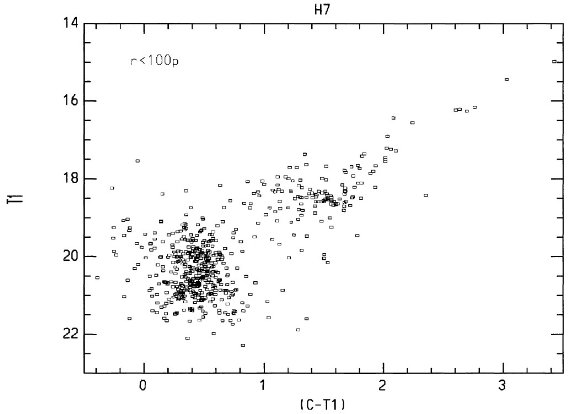

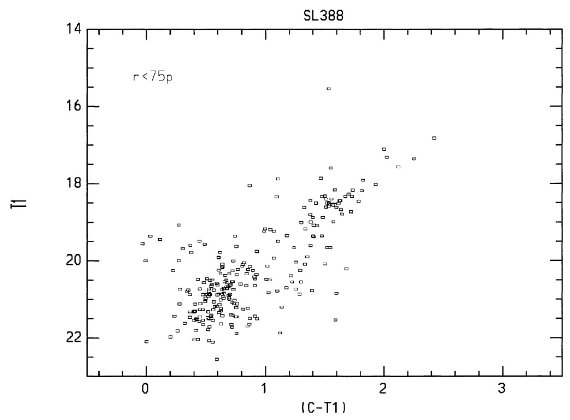

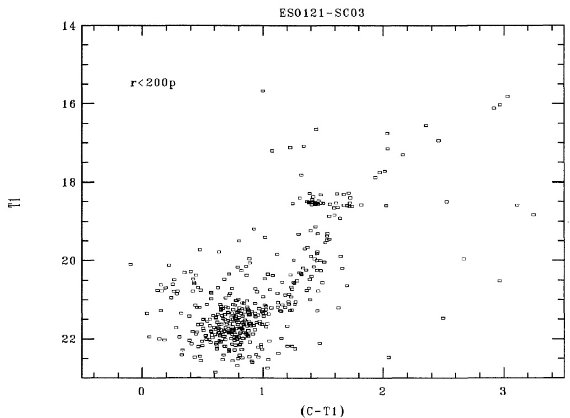

図2 = ESO121-SC03 の CMD

図2には ESO121-SC03 の CMD を示す。この星団が観測に含まれたのは、 これが年齢ギャップ中にある唯一の星団, t = 9 Gyr, であり、我々の解析 がうまく行くかどうかの判定に好都合だからである。

表1. 現在の LMC CMD サンプル。

図1.SL555 領域の T1(R) 画像。CTIO 0.9 m で 15 分。

図2.ESO121-SC03 のワシントン (T1, C-T1) CMD. CTIO 0.9 m 露出 55 分。中心から 200 ピクセル以内の星を全てプロット した。隣の等面積参照フィールドには 14 個しかない。δT1 = 3.0 mag. 一辺=13.6'