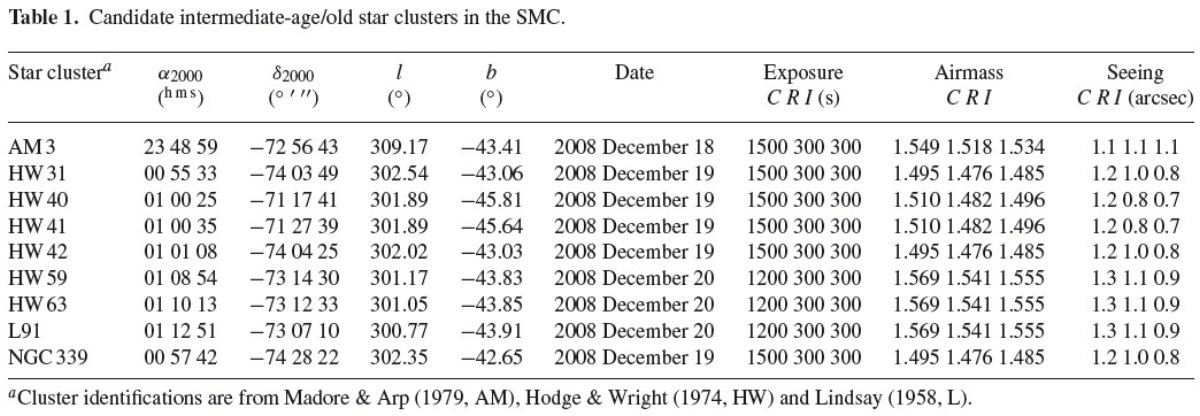

新しい SMC 中年星団候補の発見

年齢のエラーは大きいがそれでも選んだ星団が 4 Gyr より高齢であること

は明らかである。こうして、SMC に新たな中年星団候補を発見した。

AM 3, 5.5 Gyr (Da Costa 1999) と NGC 339, 4 Gyr (Da Costa,

Hartziditriou 1998) が年齢基準星団の役割を果たし、我々は

Piatti et al (2011)

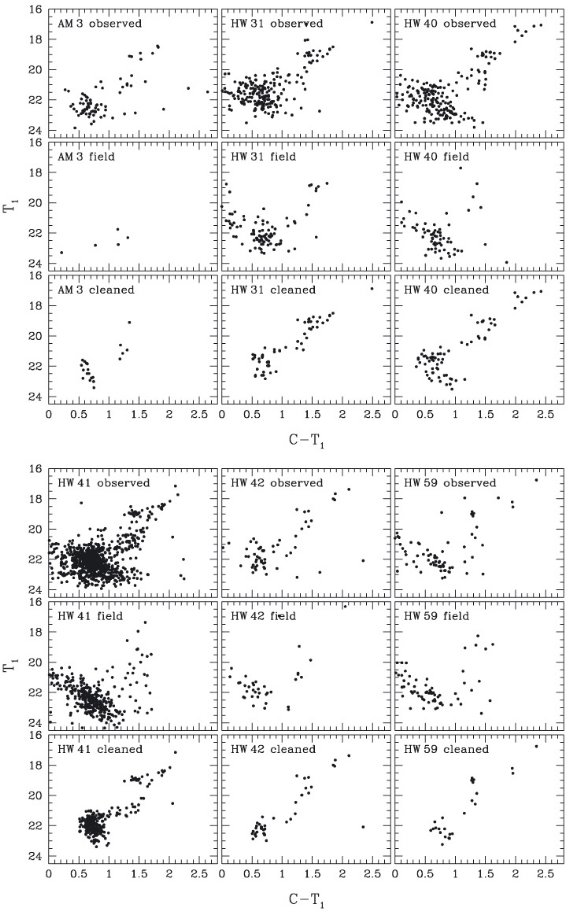

の表19の結果は本論文と整合することを確認できる。一方、

Glatt et al 2010 は HW 31, 40, 41, 42 をそれらが 1 Gyr より若い

という仮定で研究した。しかしそれは彼らの測光が浅いせいである。

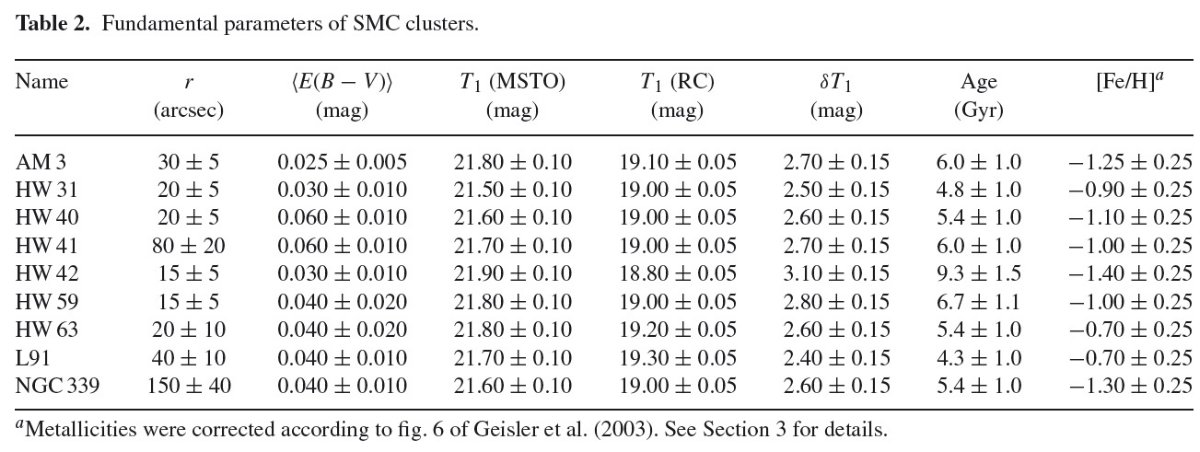

メタル量

メタル量は、赤色巨星枝を球状星団の基準巨星枝

Geisler, Sarajedini (1999)

と比較して決めた。MT1 - (C-T1)o 面上

でのデータ点の散らばりを様々な異なるメタル量巨星枝線に重ねて、

メタル量評価のランダムエラーを決めた。次に、Geisler et al 2003 の処方

により年齢効果を加味したメタル量の修正を行った。こうして決めたメタル量

はモデル等時線からの結果

Piatti et al (2011)

ともよく一致した。こうして導いたメタル量は表2の最終列にある。

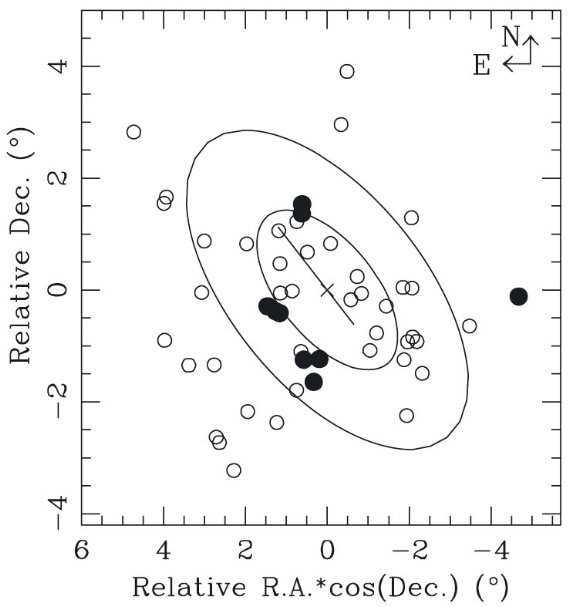

図4a.星団の位置。黒丸=今回の対象星団。白丸=

Piatti et al (2011)

で扱った 41 星団。バツ= SMC 光学中心。楕円長半径= 2°, 4°.

| |

年齢のチェック

最後に、 Girardi et al 2002 モデル等時線との比較から導いた年齢を

チェックした。入手できたのは Z = 0.001, 0.004 なので、その等時線を用い、

表2の結果を確認した。メタル量の違いは平均して 0,1 dex であった。

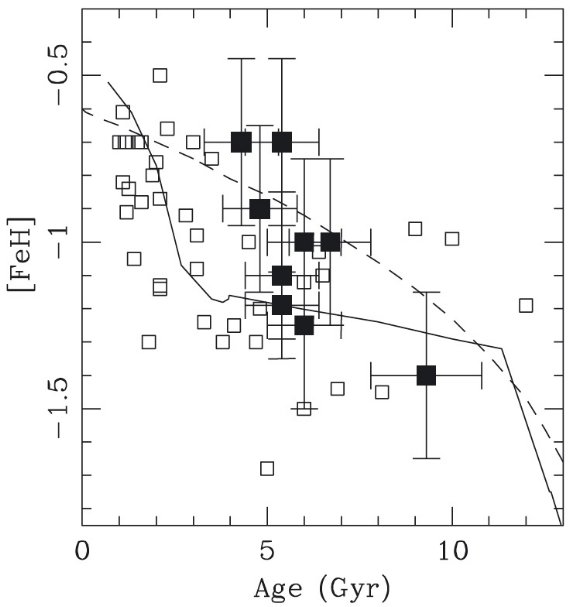

星形成爆発モデルがフィットする

Piatti et al (2011)

のサンプルを加えて、 SMC のメタル増加を調べた。図4a には星団の空間分布

を示す。図4b に SMC の年齢・メタル量関係を示す。実線は

Pagel, Tautvaisiene (1998)

の星形成爆発モデル。破線=閉箱連続星形成モデル(Da Costa, Hatzidimitriou 1998)。

観測との一致は星形成爆発の方が良い。

もう一つの星形成爆発?

しかし、5 - 7 Gyr でのメタル量の散らばりは、Rich et al 2000 が主張するように、

3 Gyr でのはっきりした星形成爆発に加えて、もう一つの追加爆発を示唆する。

この点はより詳細な研究が必要である。

図4b.SMC の年齢・メタル量関係。

|