| Scutum-Crux 腕の根本にある赤色超巨星の巨大星団を観測した。 2MASS と 分光観測から RSG 候補を同定した。さらに高分散分光から CO EW を求め、 視線速度を決めた。その結果 26 RSGs を星団メンバーとして同定した。 この数はこれまでに得られた最大数である。 | 星の速度分散、光度、進化モデルを合わせ、星団初期質量を 40,000 Mo と 推定した。この星団は Figer et al. (2006) が発見した 14 RSGs を含む星団から数百パーセクしか離れていない。この二つ だけで既知 RSGs の 20 % を占める。GLIMPSE, MIPSGAL, MAGPIS サーベイを 使い、Scutum-Crux 腕がバルジと交差する点付近における領域全体での星形成 活動を調べた。メタル量観測が大事であろう。 |

|

既知大型星団に RSGs は少ない Arches(3 Myr)や Wd1(5 Myr) は多数の O-型星や WR-星を含むが、若すぎる ために 6 Gyr 以上の年齢を必要とする TSGs は少ない。 赤外星団の発見 Bica et al. (2003a), Bica et al 2003b, Dutra et al 2003 による 赤外星団候補のカタログを利用 して、 Figer et al. (2006) は l = 25 にある若くて巨大な星団 RSGC1 を発見した。この星団は 14 個の RSGs を含み、NGC 7419 の 5 RSGs を抜いた。 |

Stephenson 2 = RSGC 2 RSGC1 は Scutum-Crux 腕の根本、腕がバルジに交差する場所、の近くにある。 この星団は赤化の強い星団 Stephenson 2 から 1° 離れている。Stephenson 1990 は発見論文で、I 等級に基づき、この星団には赤色超巨星が数個、おそら く 10 個、あるのではないかと述べた。 Nakaya et al. (2001), Ortolani et al 2002 は赤外測光から距離 1.5/1.9 kpc, 年齢 50/20 Myr とした。 26 RSGs もある! ここでは、この星団の分光観測に 2MASS, MSV, GLIMPSE を加えた結果を 報告する。その結果、この星団(RSGC 2 と呼ぶ)には 26 RSGs が含まれてい ることが分かった。 |

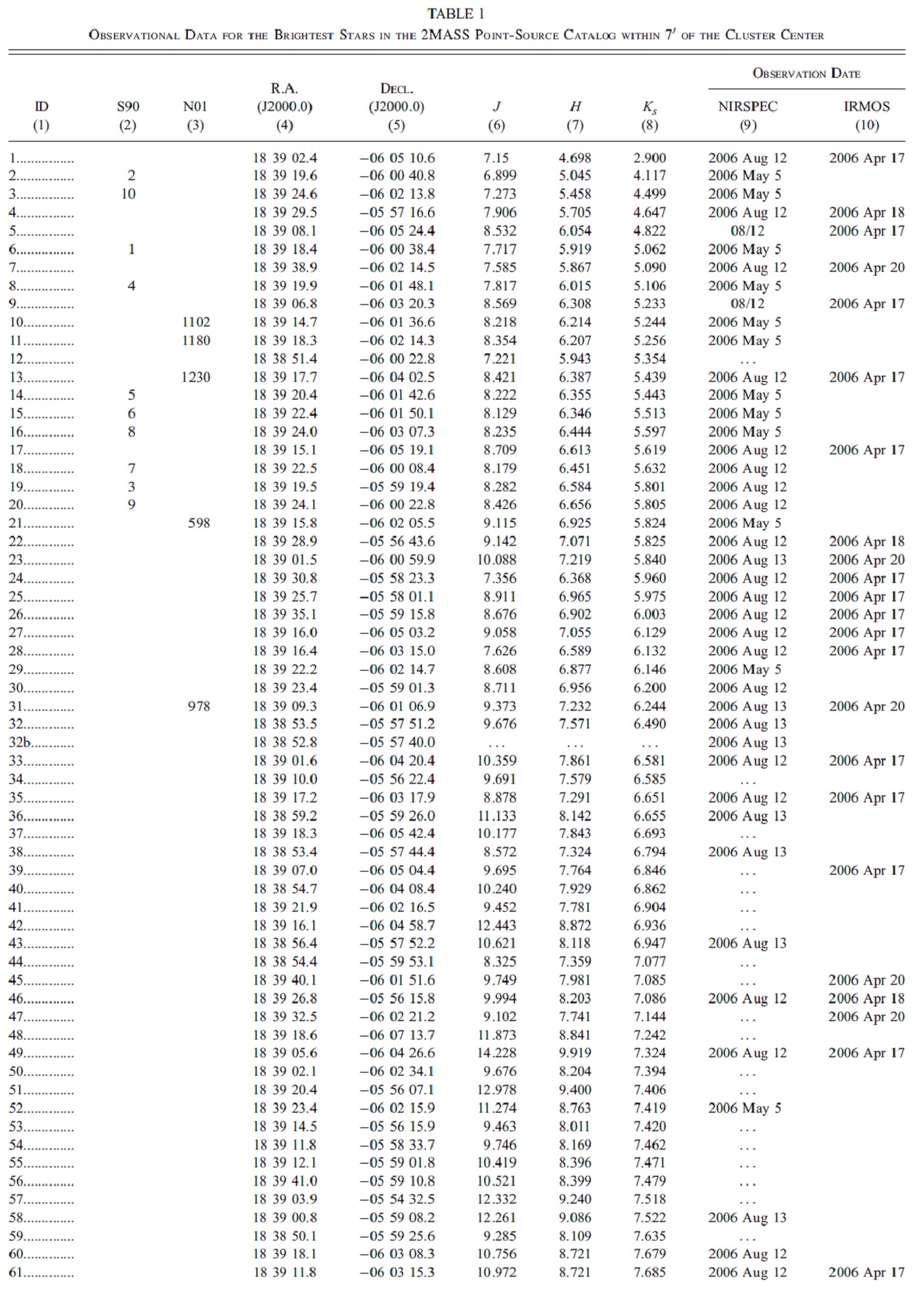

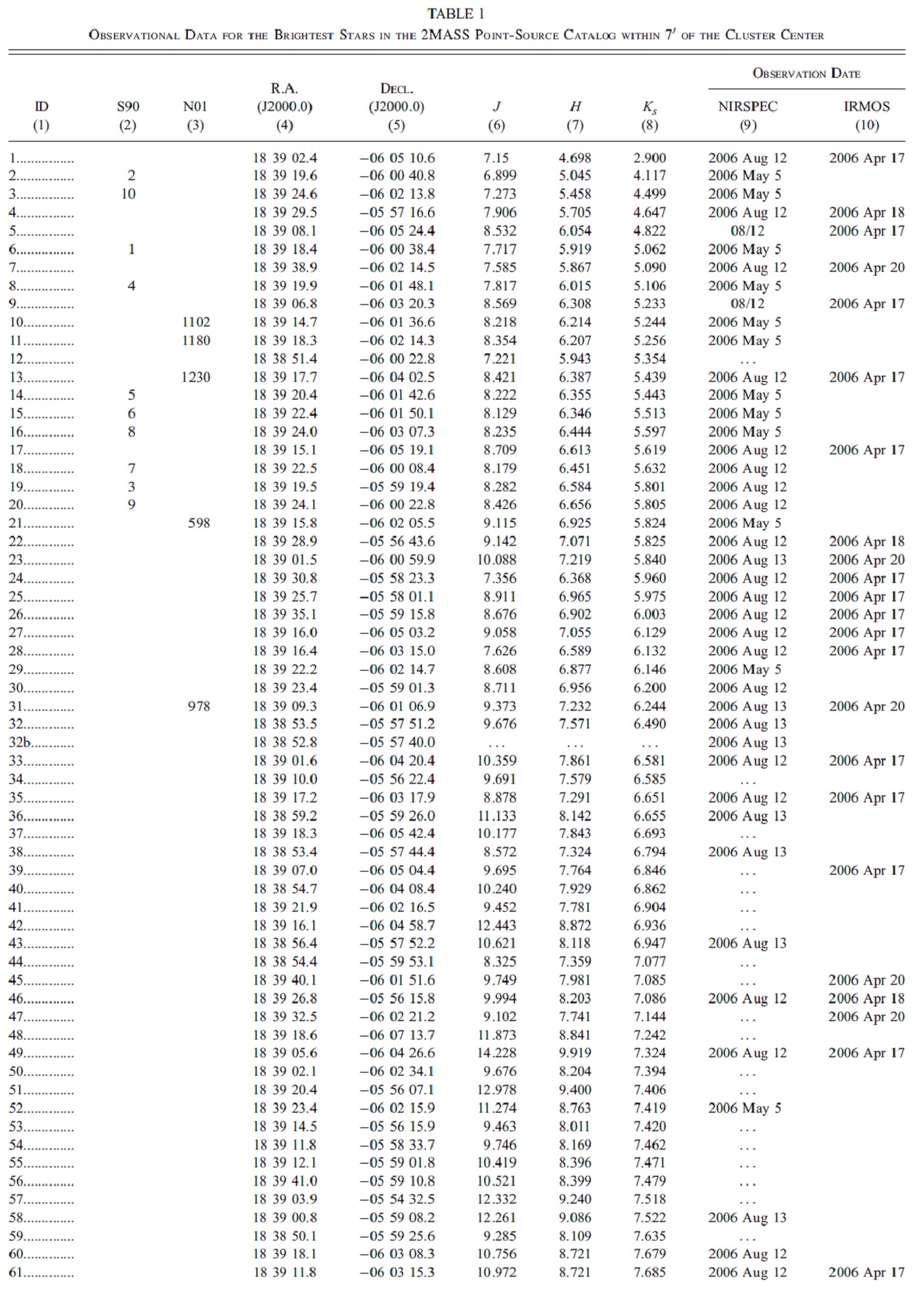

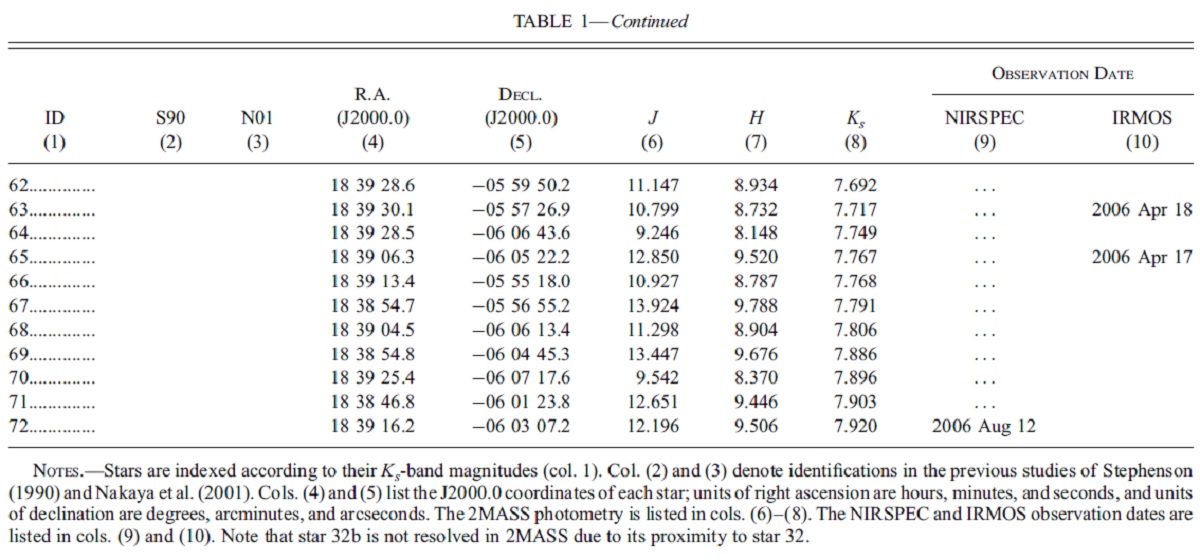

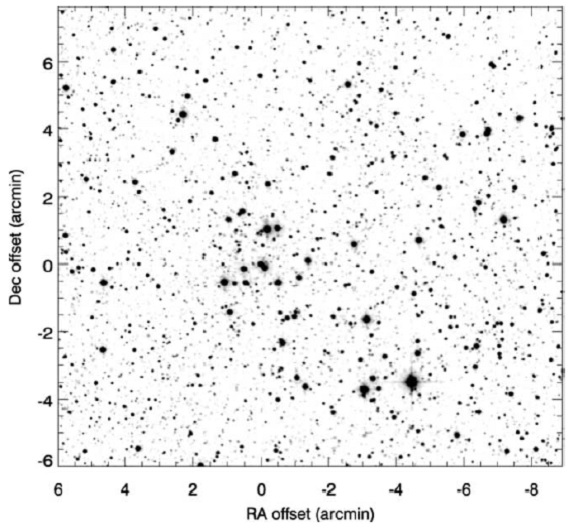

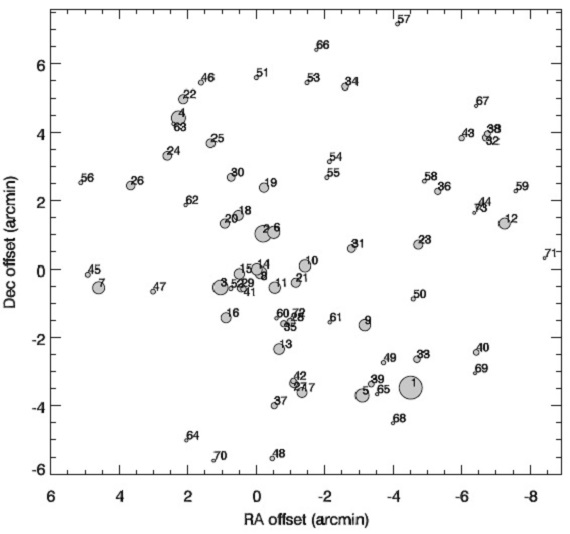

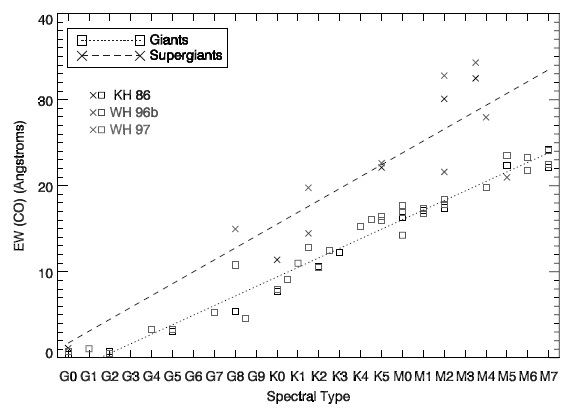

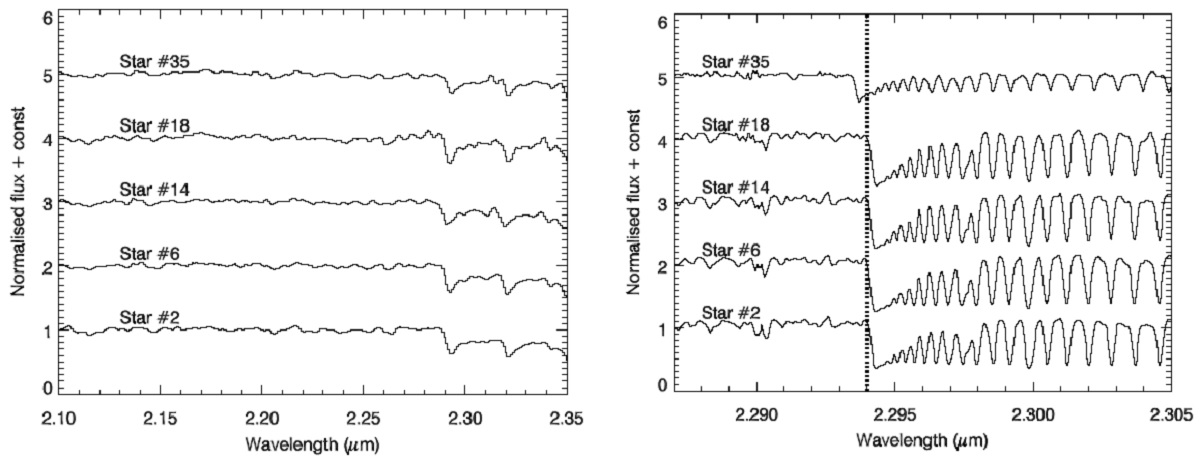

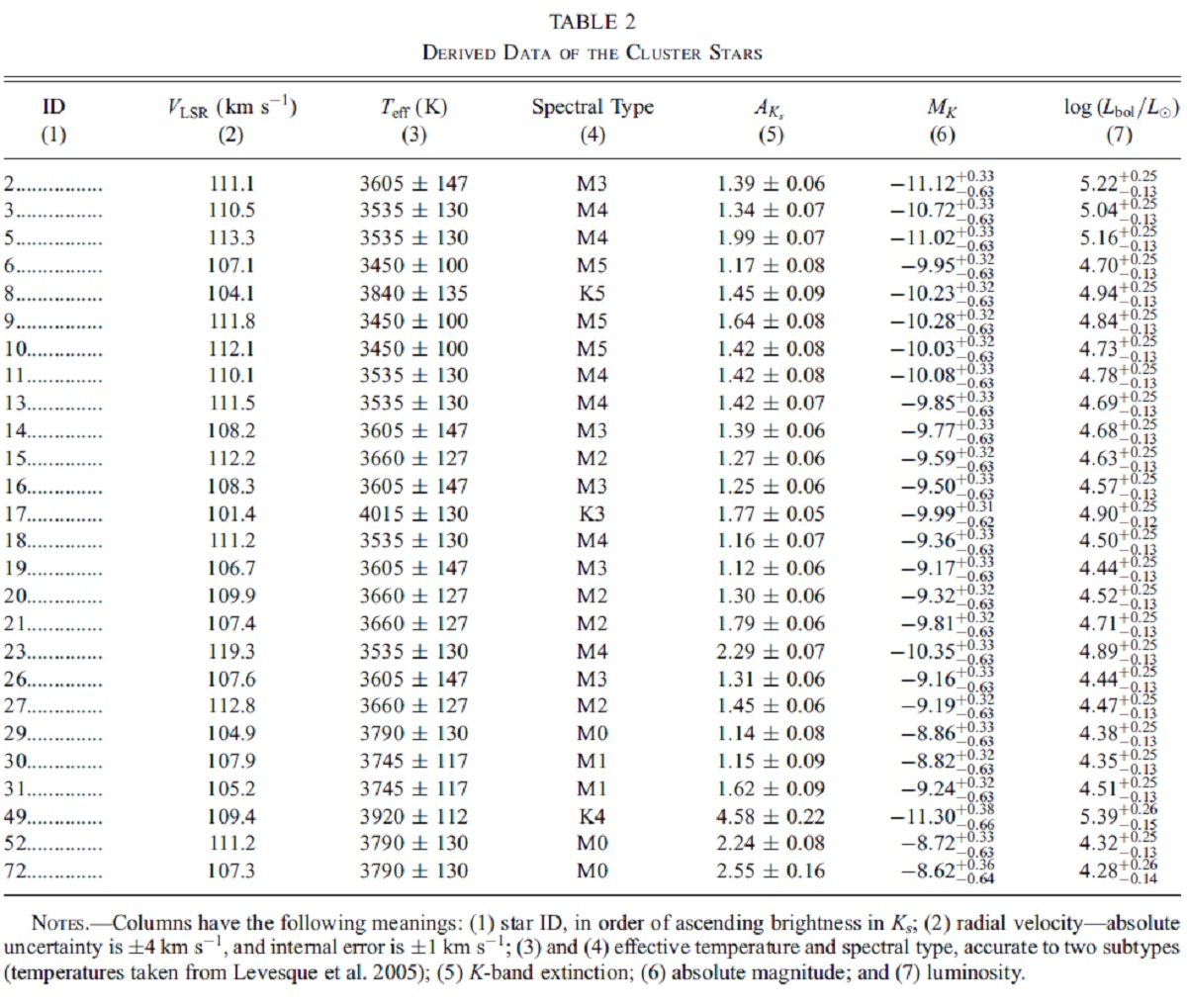

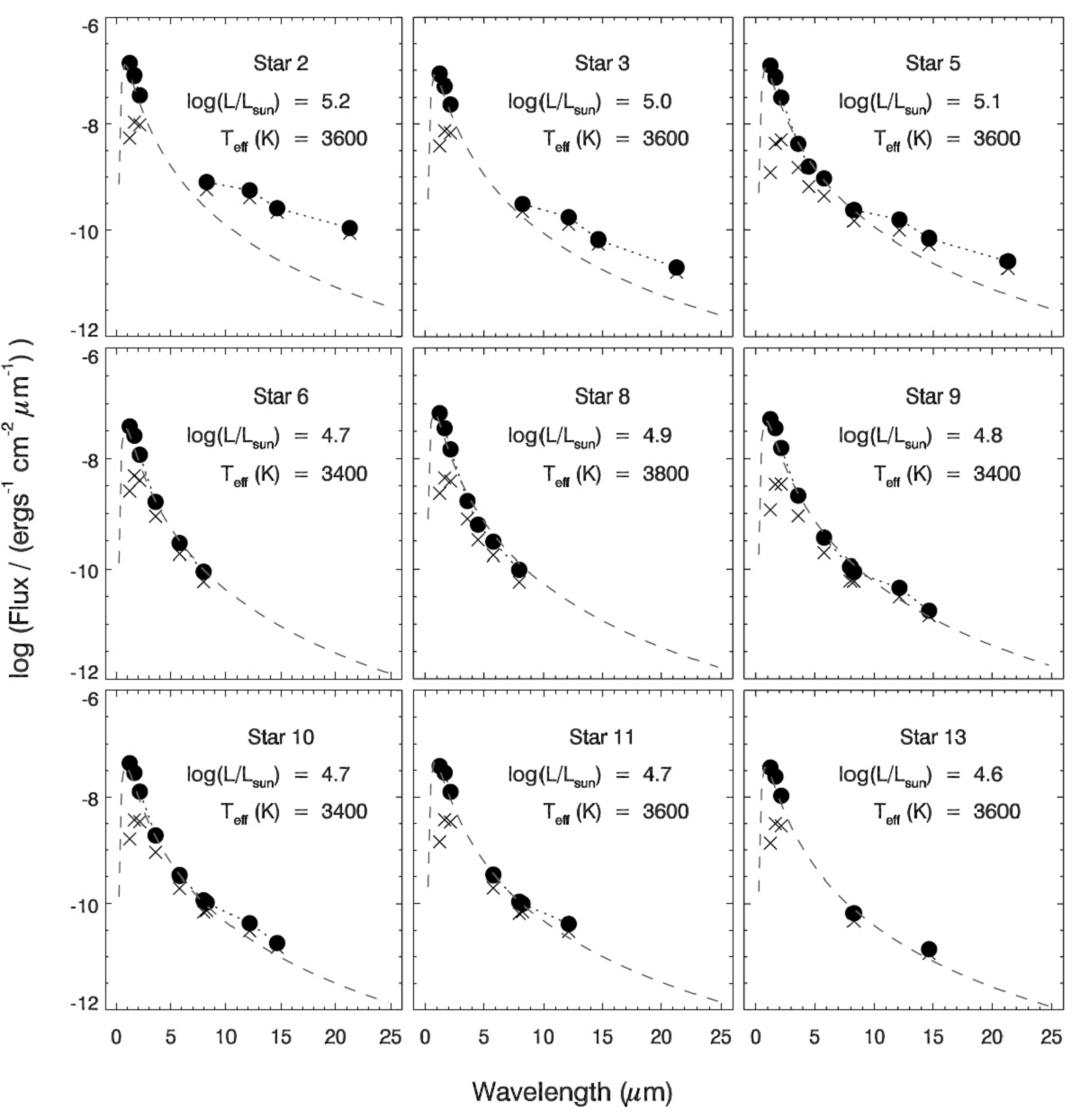

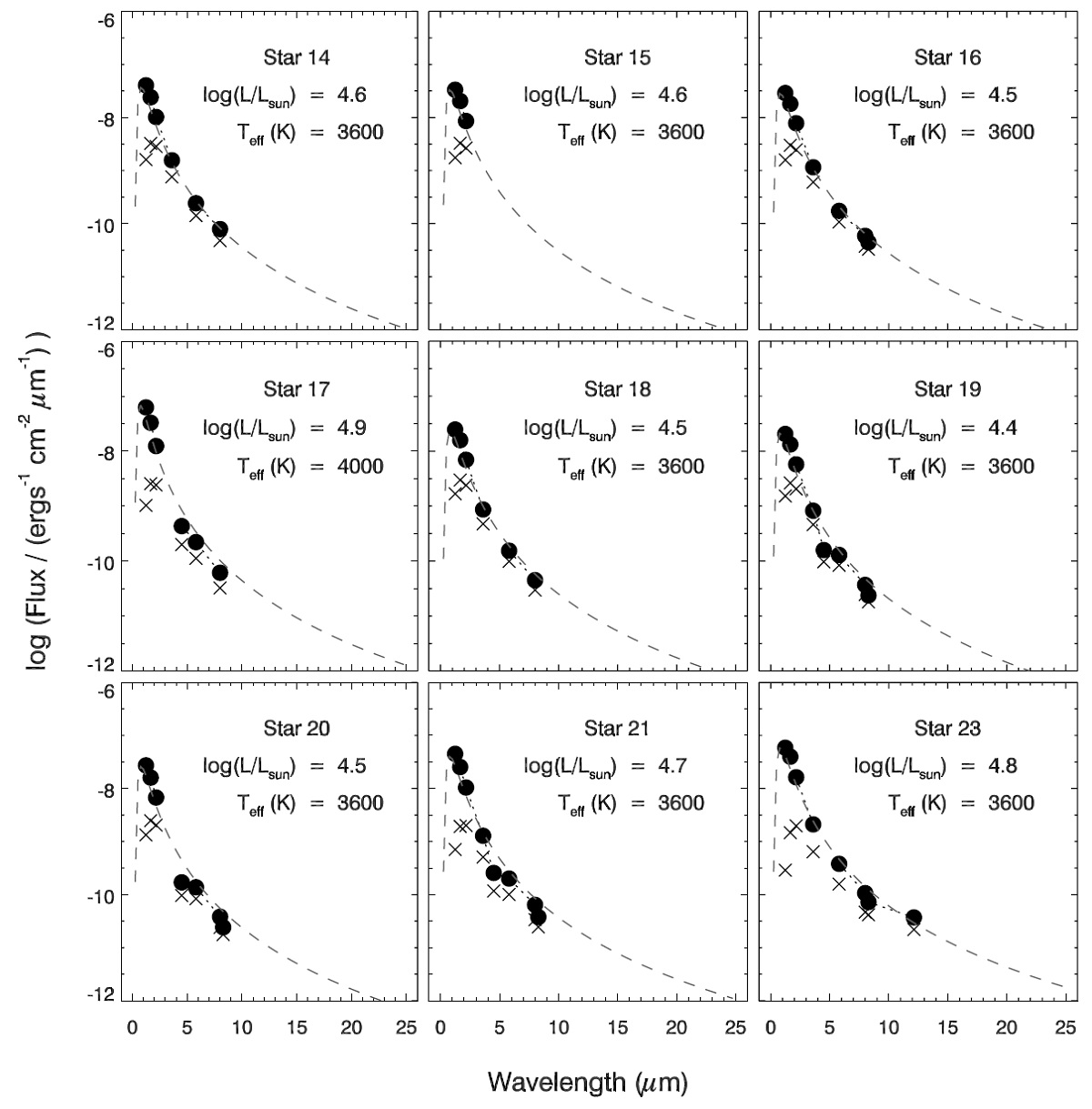

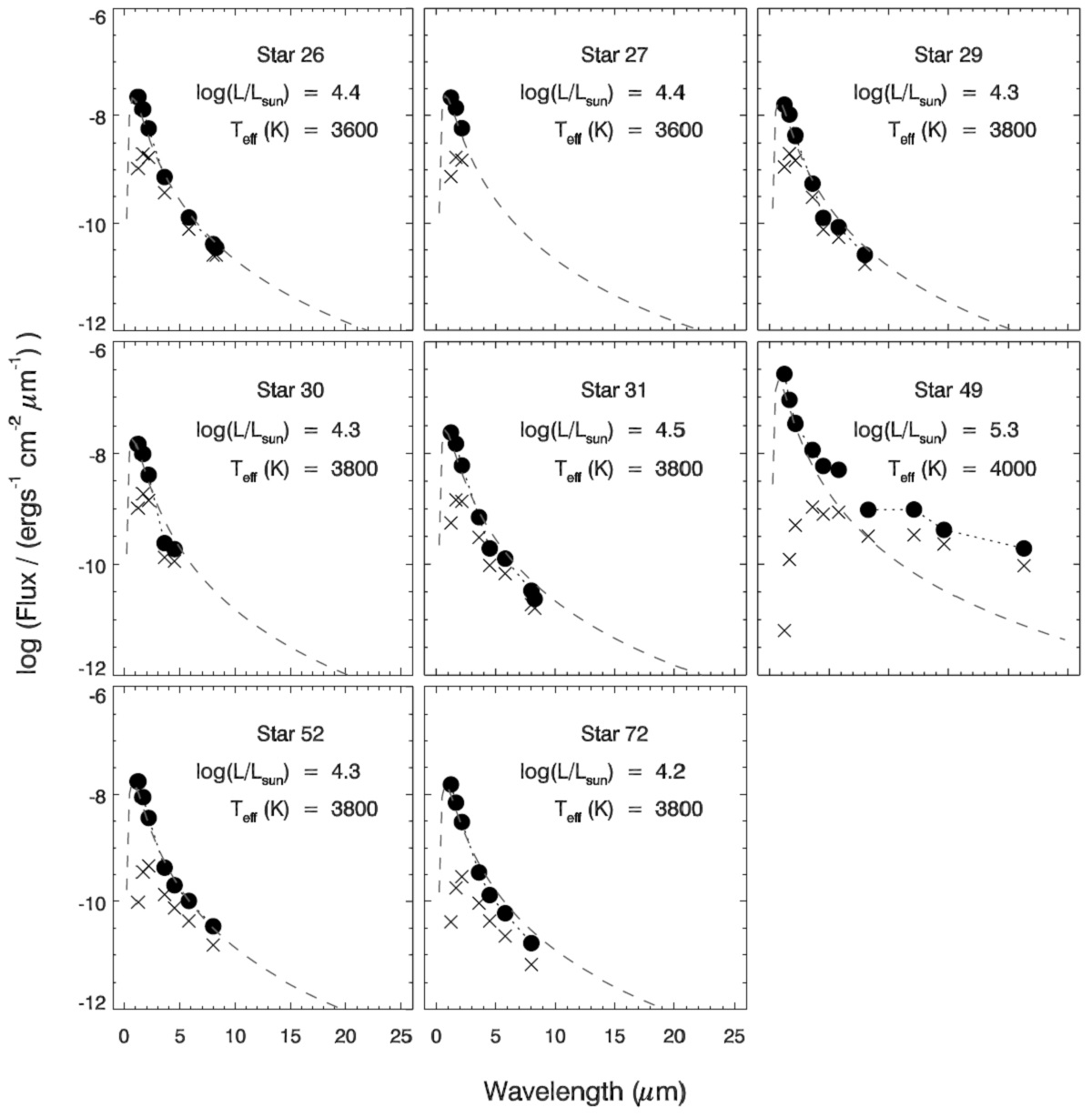

図1a.RSGC2 の 2MASS Ks 画像。(18h39m20.4s, -6d01'41")2000 である。 2.1.ターゲット選択同年齢集団内で RSGs は他の星に比べ K で約 4 mag 明るい。そこで、 星団中心から 7' 以内にある Ks で明るい星を 50 個選び、IRMOS/KPNO による 2006 年 CO 分光観測の対象とした。ただこの選択法は前景 M-矮星/巨星の混入 がある。それらを除くため NIRSPEC/KeckII による高分散分光で CO の視線速度 を測った。表1に対象 72 星の Ks 順に示す。Stephenson 1990 と Nakaya et al. (2001) での名称も載せた。ファインディングチャートの中心は S90-5 = この論文で No.14 で、(18h39m20.4s, -6d01'41")2000 である。2.2.IRMOS 観測2.3.NIRSPEC 観測2.4.データ解析温度とスペクトル型の決定には、CO バンドヘッド吸収等値巾 EWCO/sub> を用いる。較正は Kleinmann,Hall (1986) と Wallace, Hinkle 1996b, Wallace, Hinkle (1997) を用いた。吸収は静止系で 2.294 - 2.304 μm で測定, 連続光は 2.288 - 2.293 μm のメディアンを用いた。 |

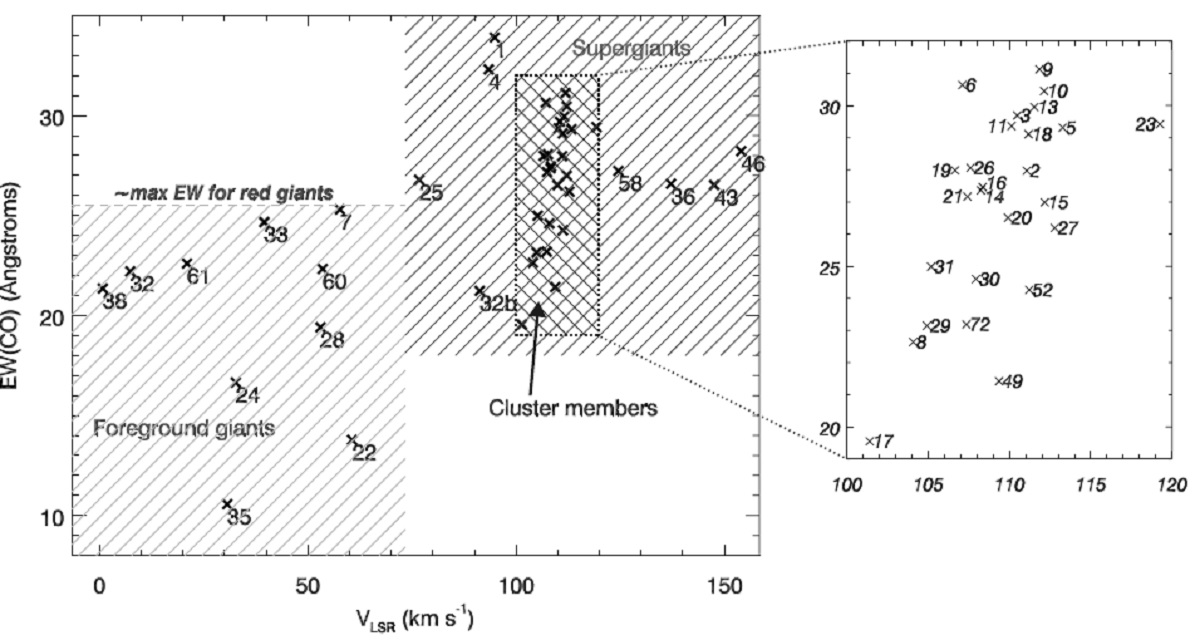

図1b.RSGC2 の 2MASS Ks ファインディングチャート。  図2.スペクトル型と CO 等値巾との関係。四角=巨星。バツ=超巨星。 |

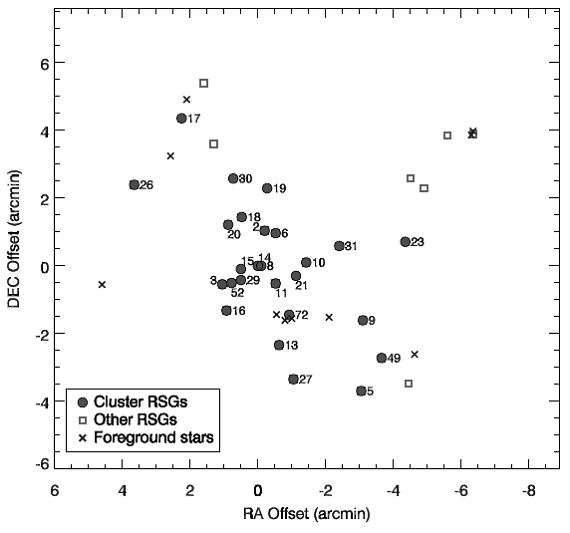

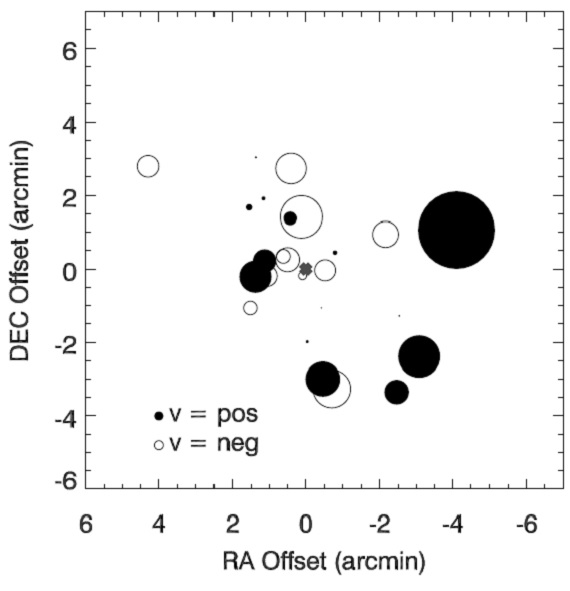

図5.黒丸=星団に属する星と他の星の位置。 EW と vLSR とから、26 星が同一星団に属する RSGs と判定さ れた。 |

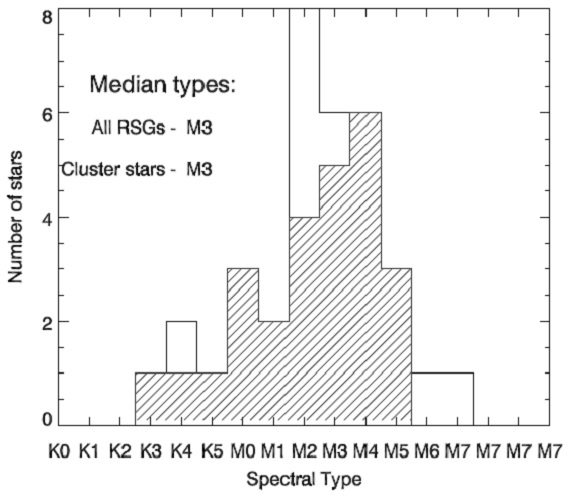

図6.超巨星スペクトル型のヒストグラム。中間値は M3 である。 |

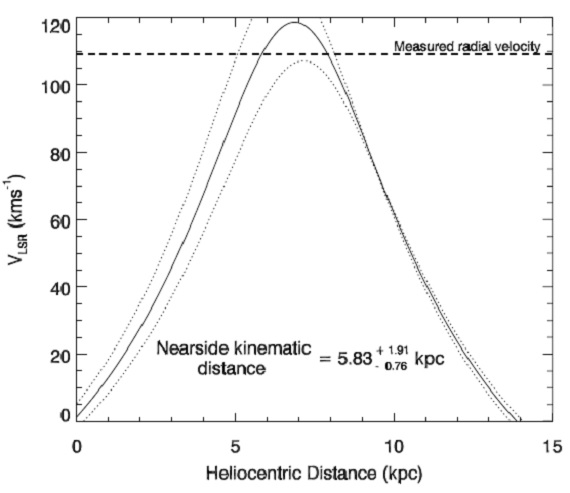

図7.RSGC2 方向の銀河回転曲線。実線= Kothes, Dougherty 2007. 破線=星団星の平均視線速度。点線=エラー領域。 |

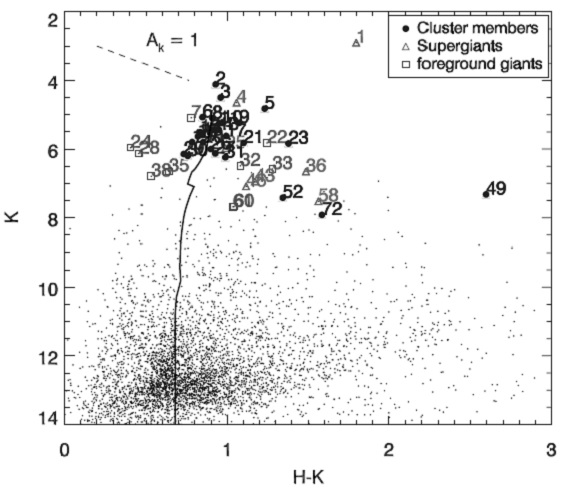

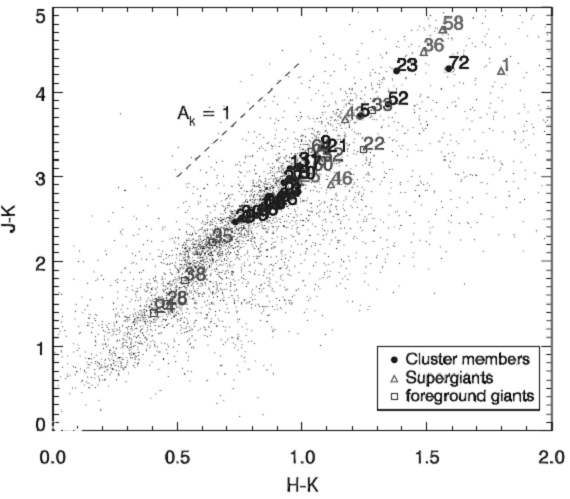

図8.星団中心から 7' 以内の 2MASS 星の CMD. 今回観測した星は ID 番号を 振った。実線= 12 Myr 等時線。赤化補正は AK = 1.47 で行った。 |

図9.図8と同じ2MASS 星の二色図。実線=AK1 赤化ベクトル。 #49 は AK=4.58 で図の外。 |

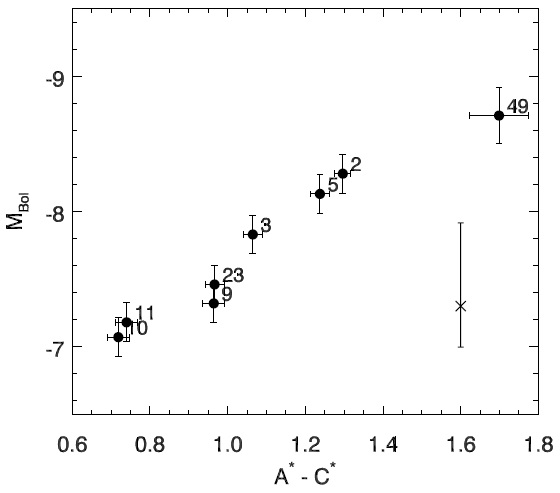

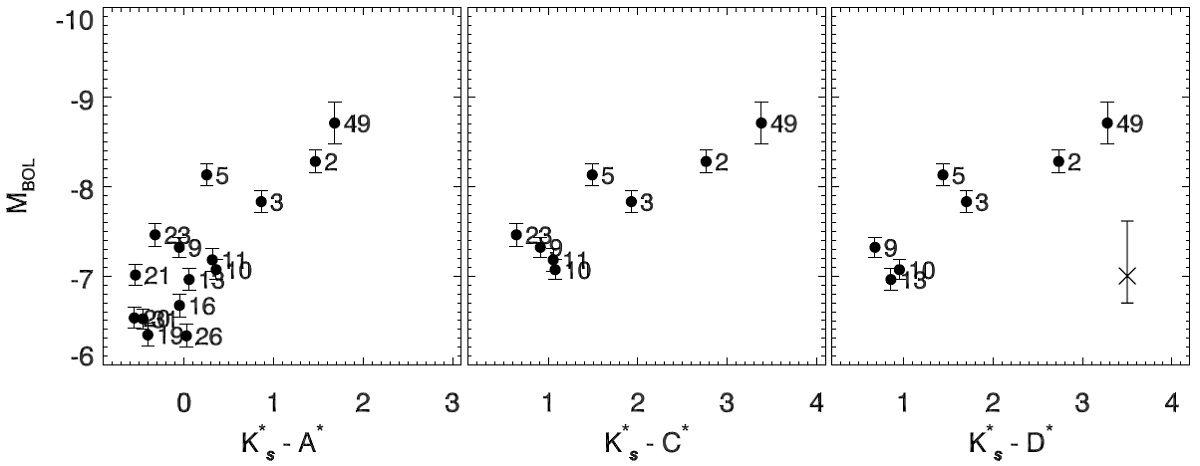

図11.Mbol - (A-C) カラー関係。光度と共に [8]-[12] カラーが赤くなる。 |

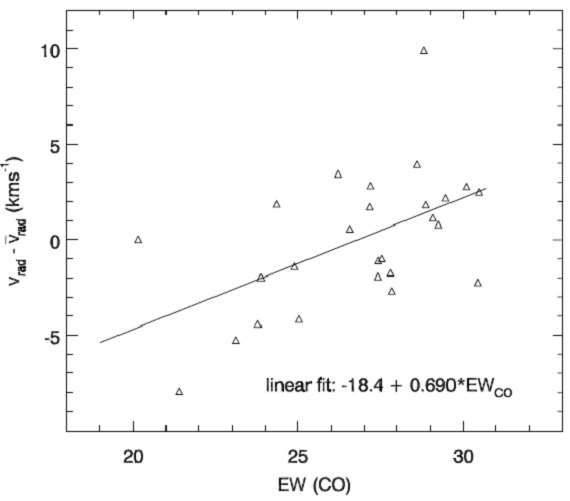

図12.速度分散と EW の関係 |

図13.速度分散と位置の関係 |

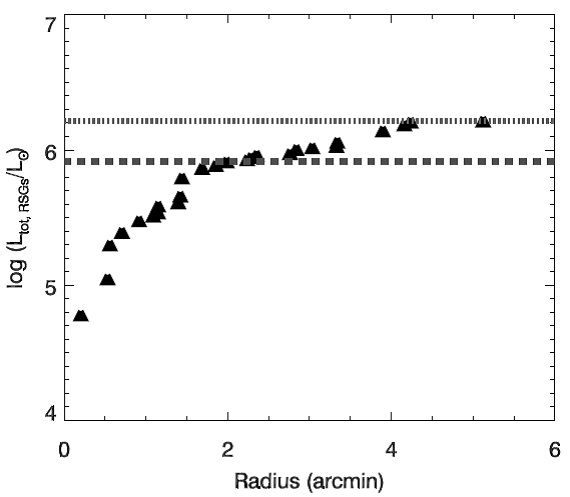

図14.星団の累積光度と投影半径の関係 |

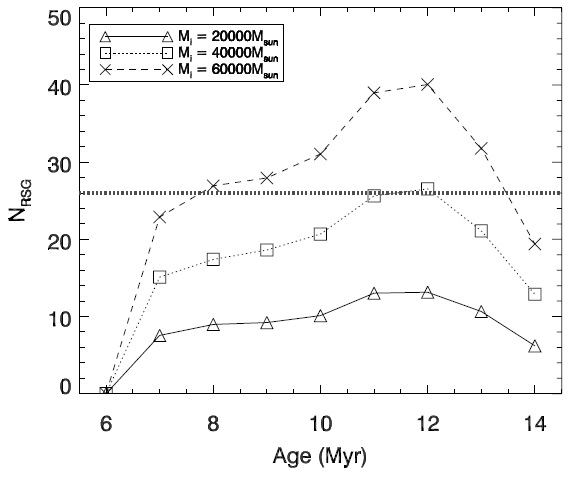

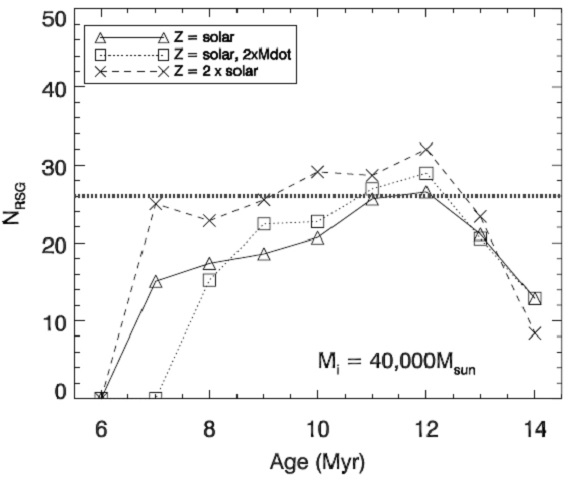

図15.Schaller et al 1992 の Geneva モデルによる星団内の RSGs 数と 年齢の関係。Mcluster = 20,000, 40,000, 60000 Mo. 横点線= 26 RSGs を示す。 |

図16.3つの進化モデルに対する 40,000 Mo 星団の RSGs 数の時間変化。 |

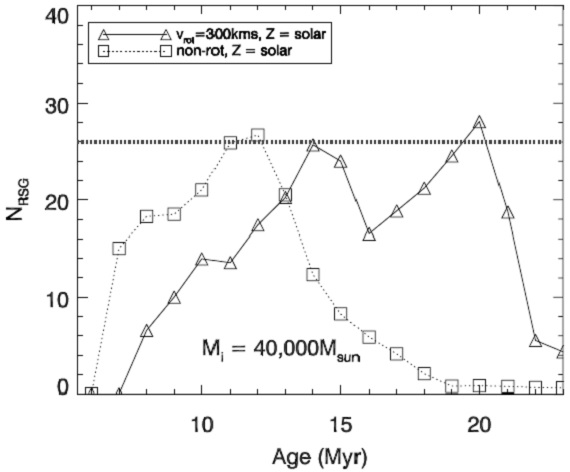

図17.回転星進化モデルと非回転モデルとの比較。 |

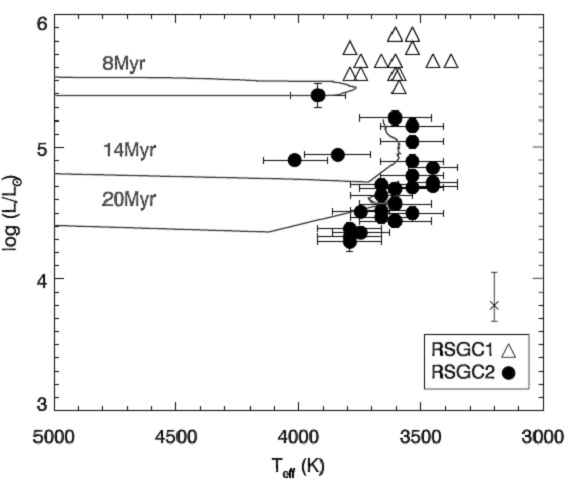

図18.二つの Scutum 腕星団の星の H-R 図。当時線は回転星モデル。 |

図. |

|

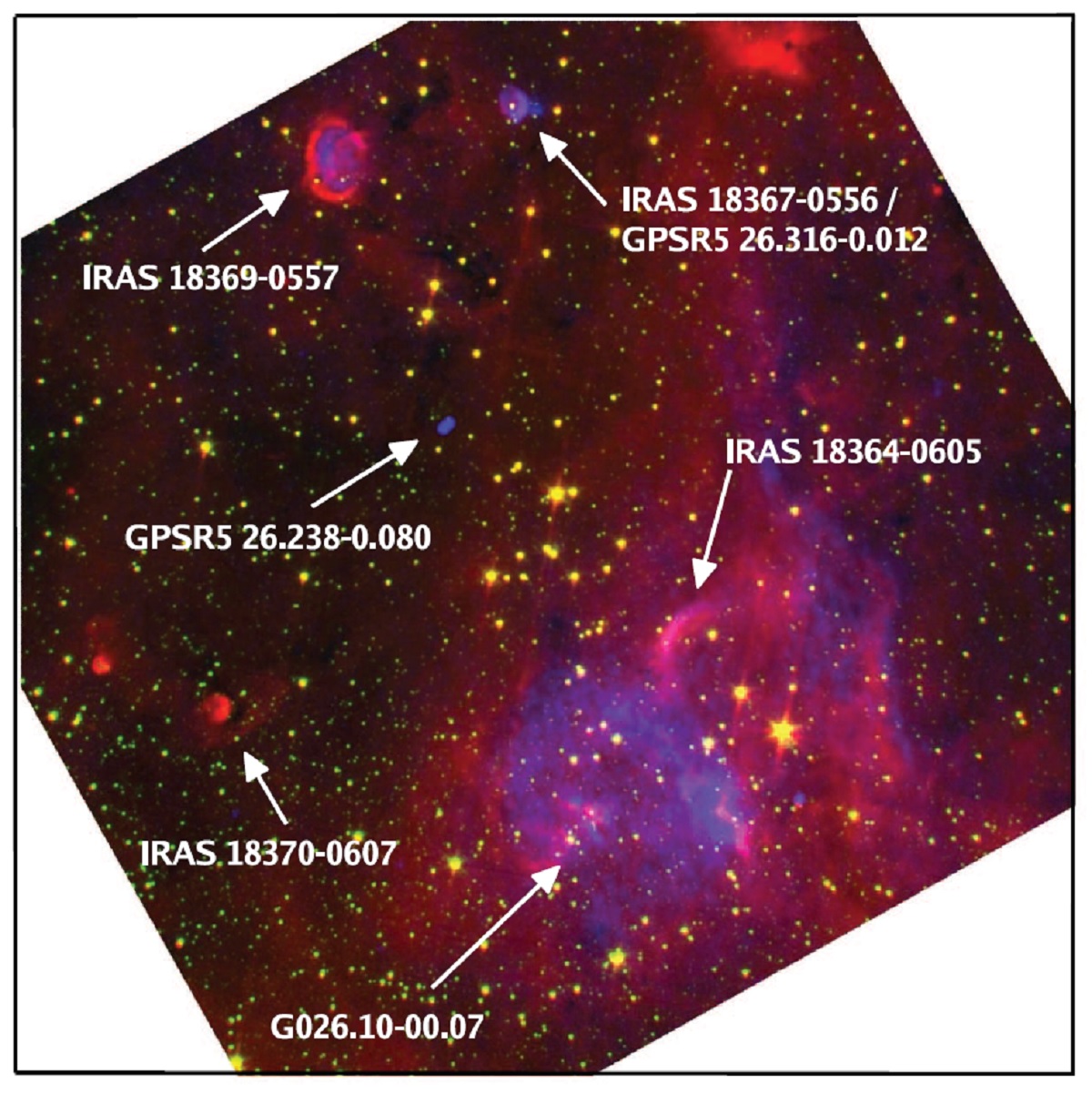

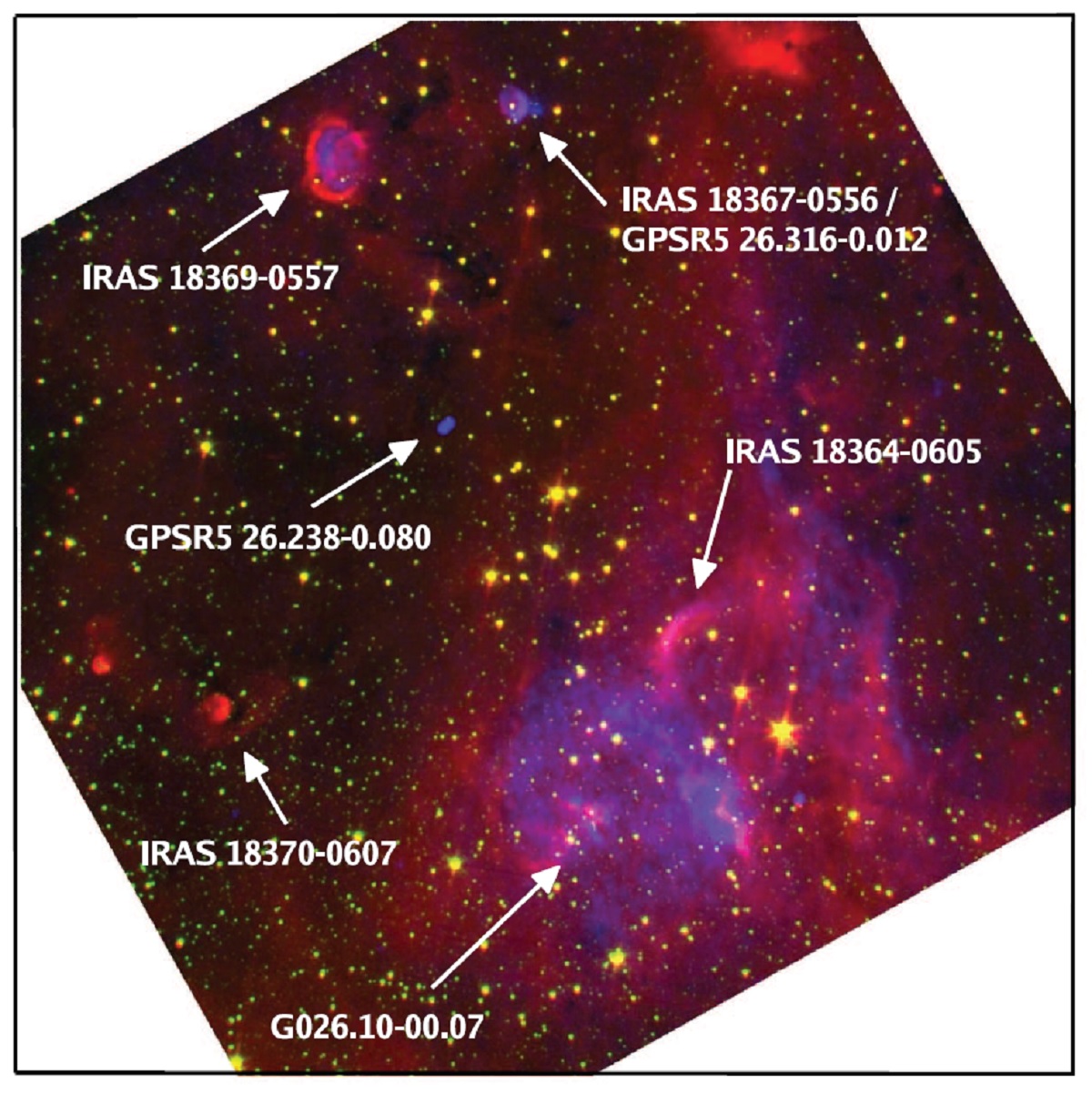

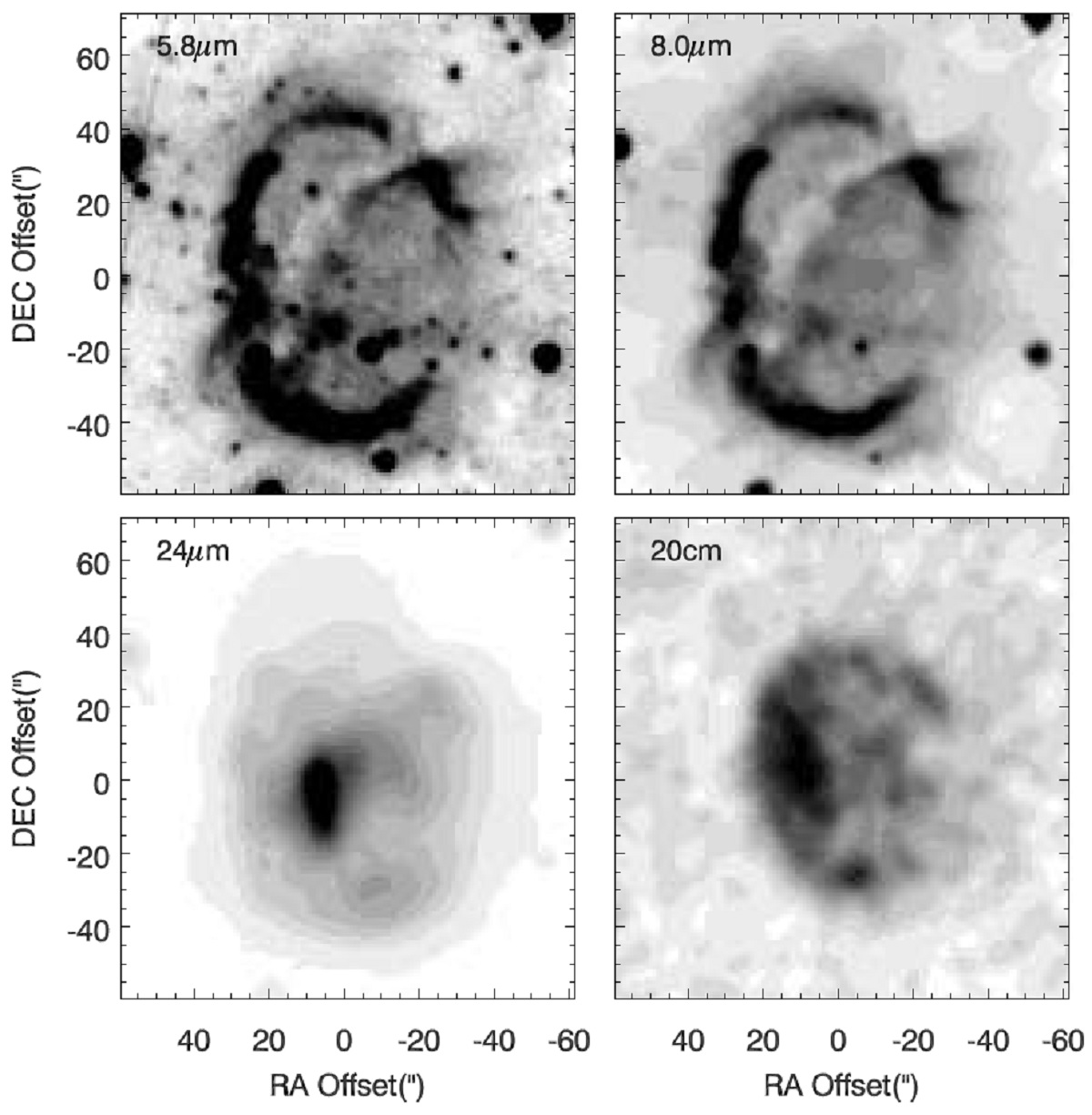

活発な星形成活動? 二つの RSG 星団の距離から、二つの間隔は 100 pc 程度である。これは Scutum 腕領域でより大きな星形成活動があったことを示唆する。 Nakashima, Deguchi 2006 が示唆したように、この距離は渦状腕が銀河系バル ジと出会う箇所に近い。そこは Bissantz er al 2003 がバルジバーの共回転 半径としたところであり、また、 Bertelli et al 1995 が提案した高密度の "stellar ring" の真ん中でもある。そのような物理条件とガス運動力学とが 星形成活動を促進するのかも知れない。共回転ラグランジアンポイントの一つ (Englmaier, Gerhard 1999) は星団を潮汐破壊から避難させているのかも知れない。 二つの星団に属さない RSGs この方向は我々が腕に沿って視ているので、他に最近の星形成活動の結果の 天体があるのは自然である。実際、視線速度からはこの星団に属さない RSGs が 見つかっている。この領域には高エネルギー/電波源があり、最近の SN の影響 かも知れない。ただし非熱的電波源が見えているがこれは銀河であった。 IRAS 18369-0557 図19には、RSGC 2 周辺を Spitzer 8.0 μm 赤, 4.5 μm 緑、MAGPIS 20 cm 青で描いた。画像はいくつかの電波源と IRAS 天体を詳しく分解している。 図20を見ると、IRAS 18369-0557 はリングを成している。特に 5.8, 8.0 μm で強い。リング内側は 20 cm 放射で埋まっており、この内側は 24 μm でも 明るく、MIPSGAL が飽和するほどである。この天体は 2MASS でも IRAC 1, 2 でも 見えない。中心の明るい点源はどのバンドでも見えていない。SE から NW にかけて暗い弧が伸びる。恐らく低温のダストであろう。 リングは 5.8 μm で明るいのに 4.5 μm では見えない、中心域は 24 μm でピークとなる、等の特徴があり、 100 K 程度の暖かいダストに 5 μm の PAH 放射が加わったと考えられる。 |

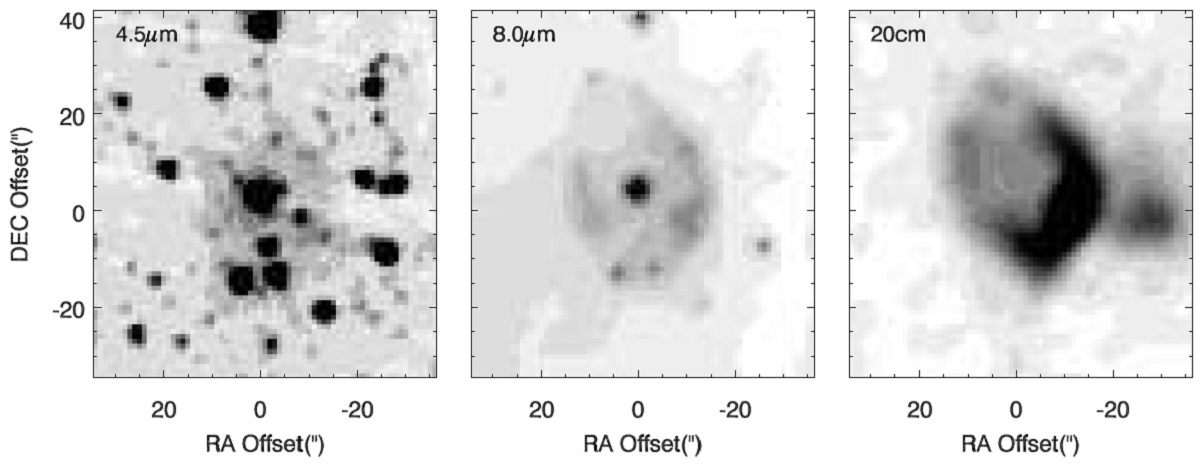

SNR? リング形状や中心星の欠如から、この天体は SNR ではないかと考えたくなる。 長径は 1.5' で 2.5 pc に対応する。SN の典型的膨張速度 1000 km/s を仮定 すると 2500 年となる。100 K ダストは pre-SN マスロス中にできたダストが 加熱されているのではないか? RSGC2 の質量と年齢を考えると 5000 年に一度 程度の SN 発生率が期待できる。 SNR の寿命を 10,000 年とすると RSGC2 内に SNR が一つ見つかっても不思議でない。X/γ 線観測が望まれる。 IRAS18367-0556/GPRS5 26.316-0.012 この天体はもう一つの、電波で明るく、8 μm リング、星雲である。ただし、 中心に強い赤化 H-K=1,7 を受けた星がある。星雲は 24 μm で明る過ぎて サチっている。大きなマスロス期を経た後の星ではないか? MSX で LBV 候補 とされた G26.47+0.02 のような星と類似している。 1.4 GHz NRAO VLA Sky Survey = NVSS で電波源が 65.6 mJy で検出されて いる。図21を見ると、電波は星本体からでなく、 SW 方向の弧から出ている。 従って、電離した星風と言うよりは、高温度星が周囲の放出ガスを電離してい るか、高速風が周囲の低速風にぶつかっているか、であろう。この天体は LBV 候補 HD 168625 と似ている。この星は Smith 2007 により SN 1987A 前駆天体の銀河系版ではないかと言われている。NIR の高分解分光で中心星の 温度を決定することが望まれる。 |

|

GPSR5 26.238-0.080 この天体は極度にコンパクトな電波源で 2MASS, GLIMPSE, MIPSGAL に対応 天体は見つかっていない。銀河ではないか? IRAS 18370-0607 銀河か連星系か不明。 G 026.10-00.07 Downes et al 1980 により H110α 33 km/s, H2CO で 33 km/s である。 前景 HIIR に RSGs の放射が混入? |

Star 1, Star 49, IRAS 18364-0605 図22を見ると、star 49 は大きな NIR, MIR 超過がある。IRAC 画像は星が バウショックの曲率中心にいることを示す。この星 IRAS 18364-0605 = star 49 は K3 で星団中最も明るい星の一つである。スペクトル型から黄色超巨星らしい。 これは、RSG から LBV/W-R 期に移る途中の時期である。この星のマスロス率 を測り、IRC+10420 と比べると面白い。Star 1 は Ks = 2.9 で非常に明るい。 CO EW から M5 - M6 で、 VY CMa のような星であろう。この星の視線速度 は他の星より 20 km/s 低いが、厚いシェルを考えるとこの差は星からの放出 速度であろう。ハイパージャイアントが二つも見つかることの意味は重要 で、さらに良く研究すべきである。 |

|

RSFC2 は比較的高齢 銀河系超星団= RSGC1, Wd1, Arches, Quintuplet, GC cluster に RSGC2 も 加わる。Arches は若いので MS O-型星(150 Mo に達する)を含む。Wd1 には WR 星が 24 個も含まれる。これは全銀河系の 8 % である。GC 星団には Opfe/WN9 星の数が異常に多い。それらに比べ、 RSGC1 と RSGC2 はより年老いた星団であ る。これは、種族合成からだけでなく、高温 MS 星を欠くことからも分かる。 |

15 - 25 Mo の星の進化 この二つはしたがって、 15 - 25 Mo の星の進化を探るのに適している。 この質量帯の星はタイプII SNe になると考えられている。それらの星は まだ WRs も AGBs も存在しない低メタル期での爆発的星形成において、銀河 スケールでのダスト形成に大きく寄与していると考えられる(Massey et al 2005) . 特に大事なのは二つの年齢がずれていることで、進化の研究に極めて重要で ある。 銀河系のメタル量勾配 Rg = 5 - 18 kp ではメタル量は着実に変化する。その内側では、同じ傾向 Rg 2.5 kpc まで続くという説と、 Rg 50 pc では太陽であるという話が食い 違う。この星団は Rg = 4 kpc にあるので、銀河系円盤とバルジの境界に位置 し、そのメタル量は非常に興味深い。 |

| l = 25 - 26 にある第2の大質量星団 RSGC2 を発見した。この星団は 26 個 の RSGs を含み、 RSGC1 よりやや年齢が古い。 | いくつかの背景 RSGs と SNR 候補天体も見つかった。これらを合わせると、 Scutum 腕がバルジと交差するこの領域に最近強い星形成活動が起きたと 考えられる。 |