若い星団の探査は太陽から数キロパーセク内に限られ、 W49 (Homeier, Alves 2005) を除くと、全て銀河系のこちら側である。Dias et al 2002 は可視で発見 された 1700 星団、その大部分は 3 kpc 以内、の面密度から銀河系には 50,000 個の星団が存在するとした。Lamers et al 2005 も Kharchenko et al 2005 の 星団リストから同様の結論に達している。

大質量星団の数

M > 104 Mo 星団は 1 ダース (Figer 2008, Borissova et al. 2008) しか知られていない。質量関数を指数 -2 のべき乗と考えると、この 数字から M > 103 Mo 星団の数は 200 個となる。

赤外星団の半分は偽

Bica, Dutra, Barbuy (2003), Mercer et al 2005, Froebrich et al 2007, Ivanov et al 2002, Borissova et al 2003 は 2MASS, GLIMPSE から 1500 個の赤外星団 を検出した。しかし、星間減光の弱い穴を星団と見誤った例が多く、 Froebrich et al 2007 は本当に星団なのは全体の半分と述べている。深い NIR 測光と分光が必要である。

星団の問題

銀河系内の星団のセンサスを確実にすると、星団の質量関数、若い星団から 球状星団への力学進化、銀河系中心から 3 kpc 以内の星団の欠如などの問題 が扱える。

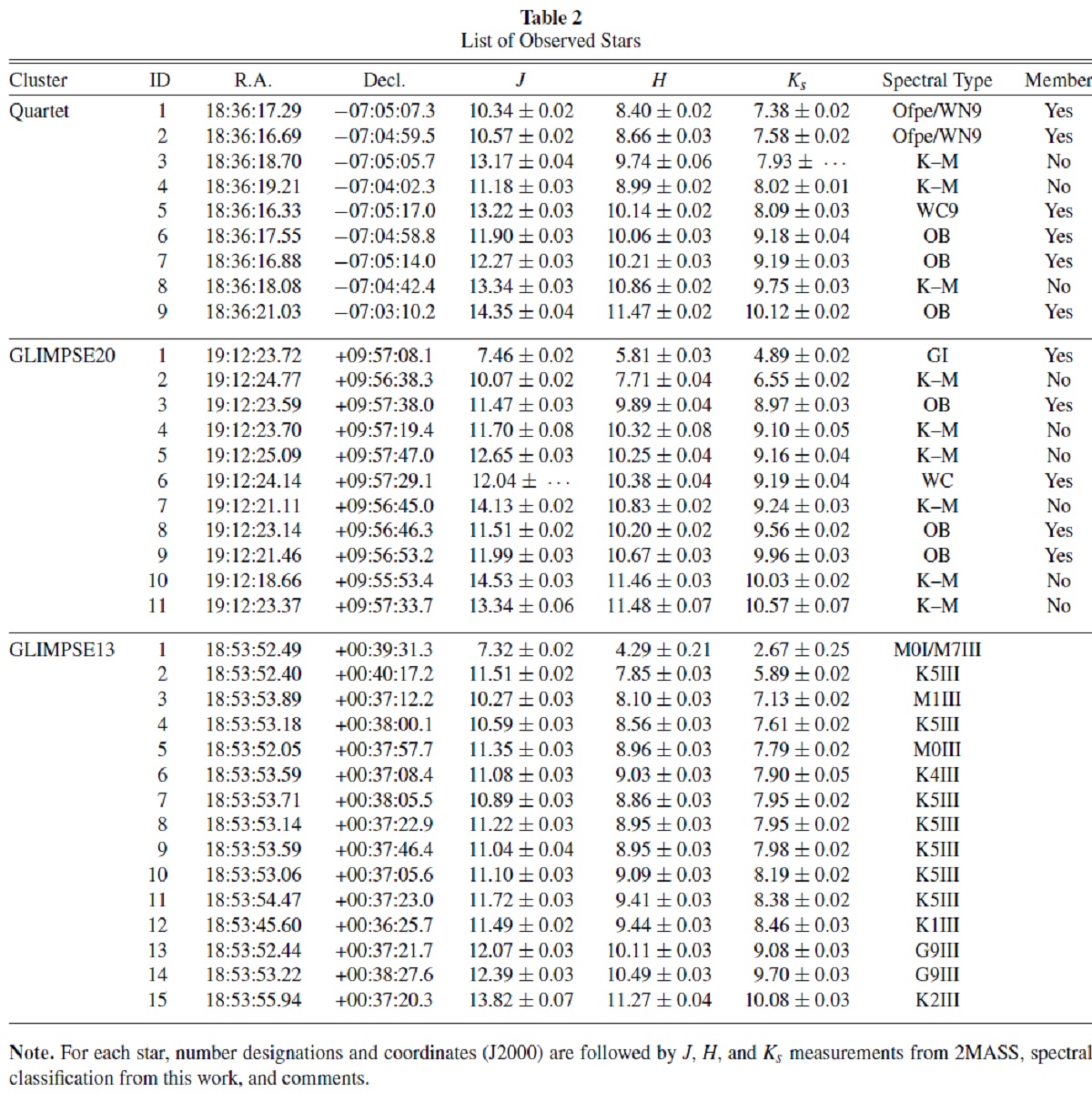

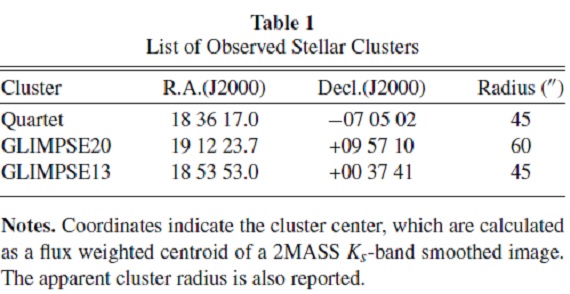

表1.観測した星団

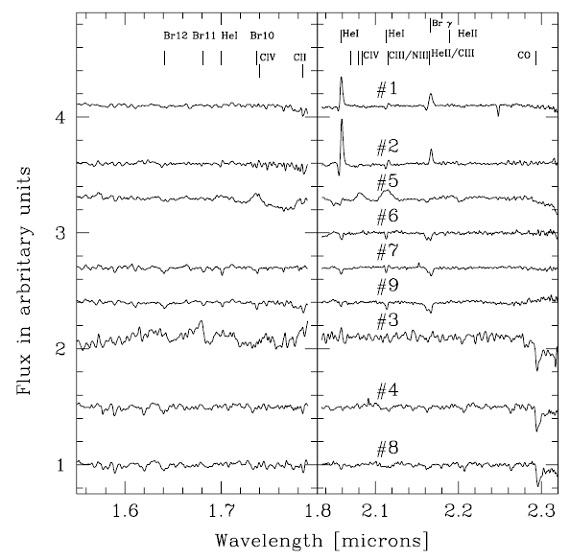

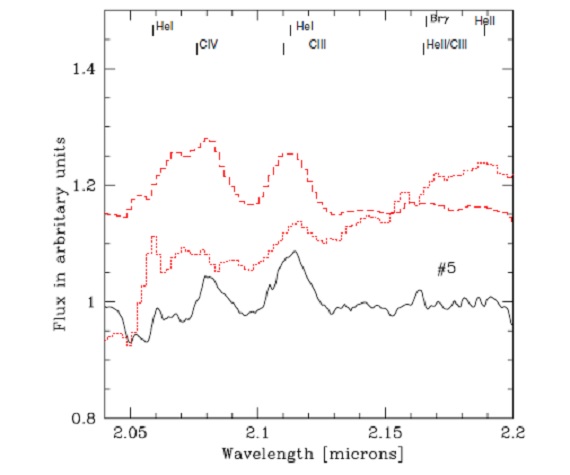

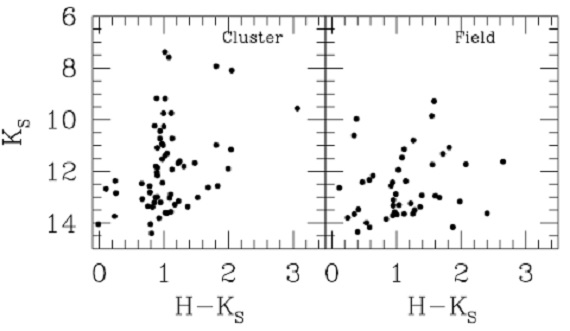

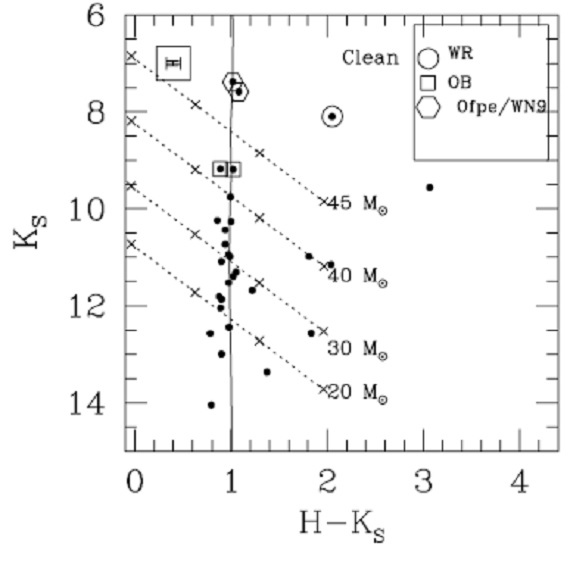

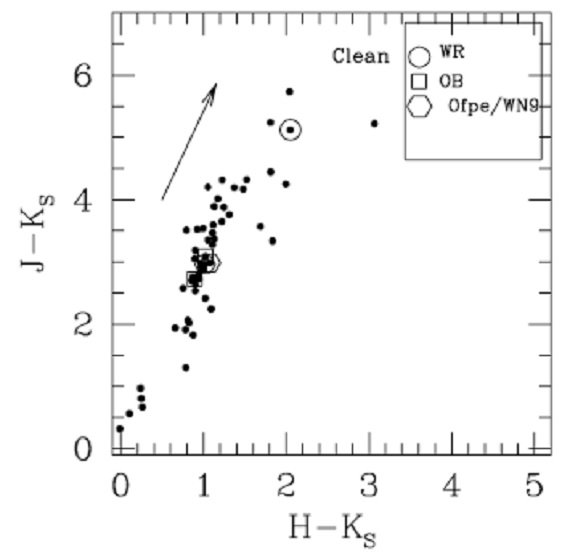

3赤外星団の分光

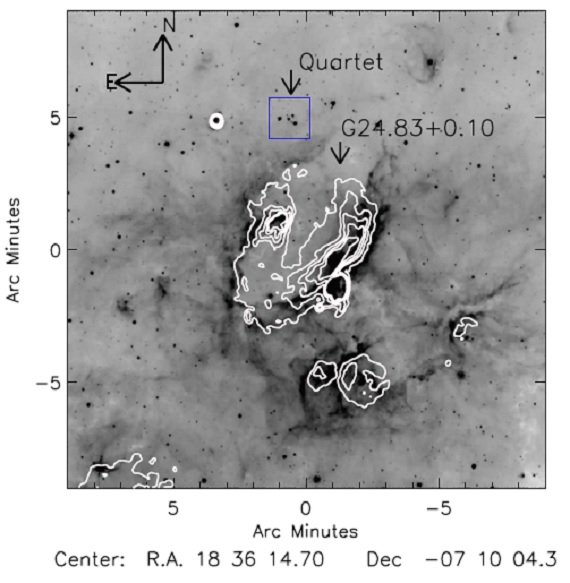

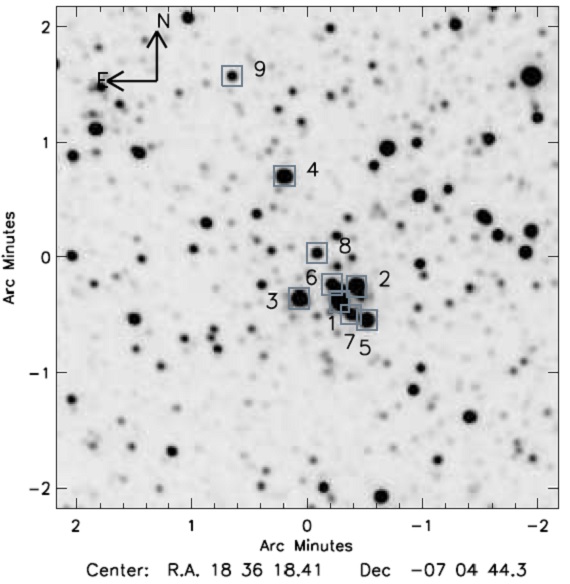

ここでは、Mercer et al 2005 が GLIMPSE 画像から探した星団リストの 13 と 20 番目の分光と、我々が GLIMPSE 画像から探した新しい星団の分光を 報告する。