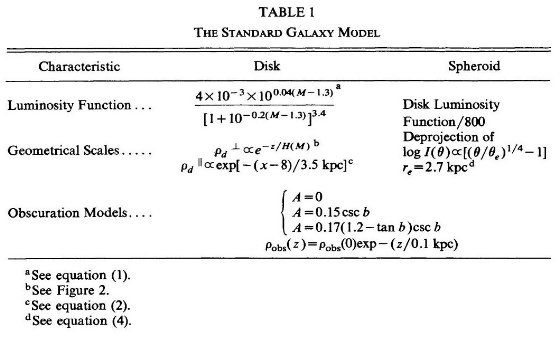

1.イントロ

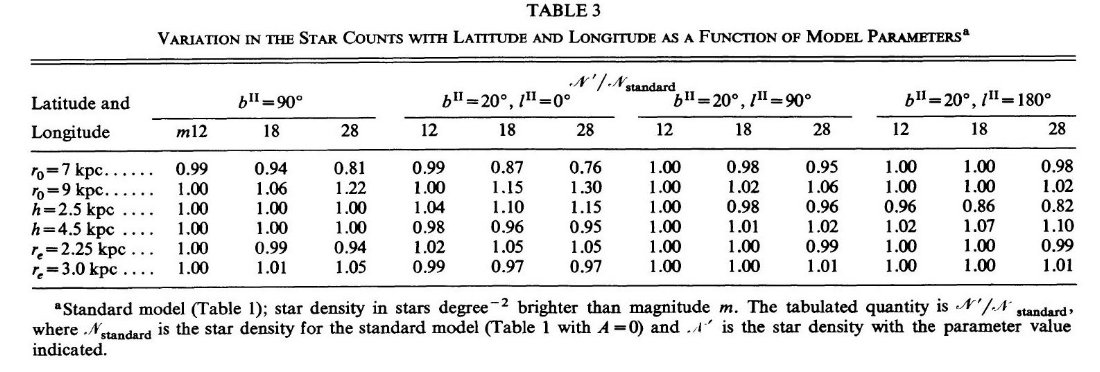

以前のモデルとの違いこの論文はSTカメラが観測すべき領域を指し示す目的で書かれるシリーズの 最初の論文である。この論文が以前の Schmidt 1965, Innanen 1973, de Vaucouleurs, Pence 1978, Ostriker Caldwell 1978 と異なる点は、物質や放射の分布を求める だけでなく、銀緯、銀経の関数として予想されるスターカウントを求めた所にある。 光度関数とスケール高は近傍の観測値を使った。銀河全体の密度分布は他の銀河の 観測で決まる関数を用いた。

今回のモデル

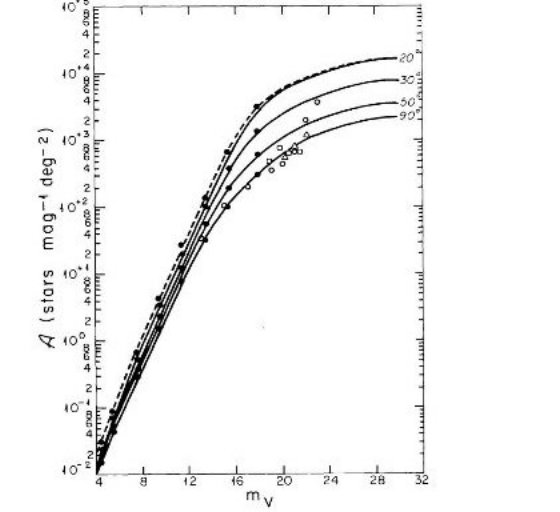

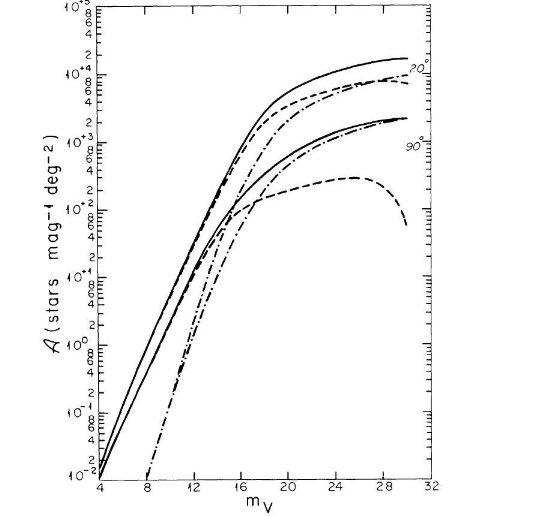

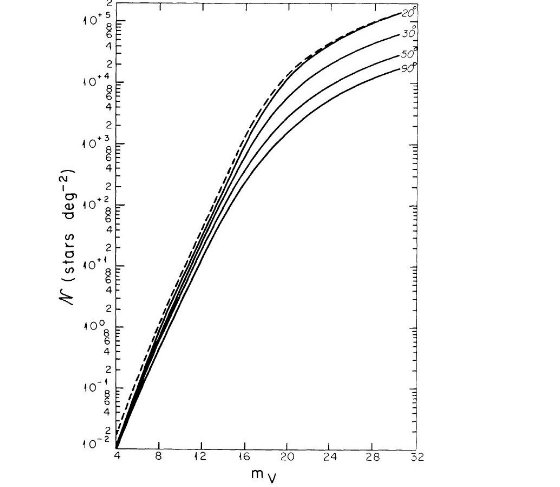

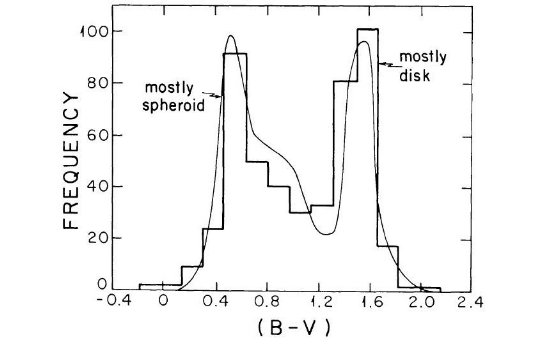

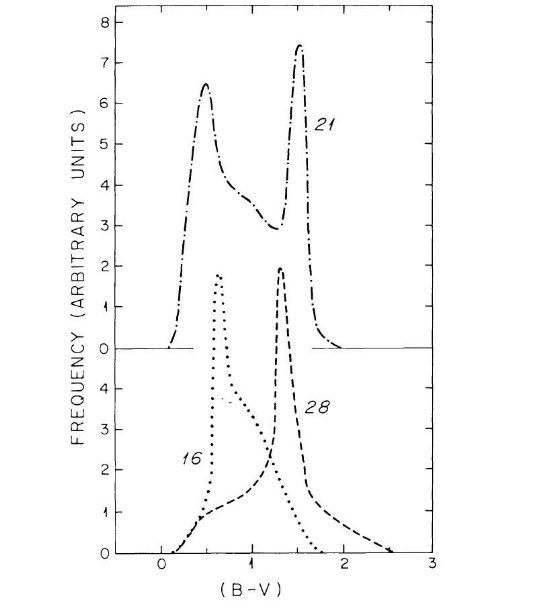

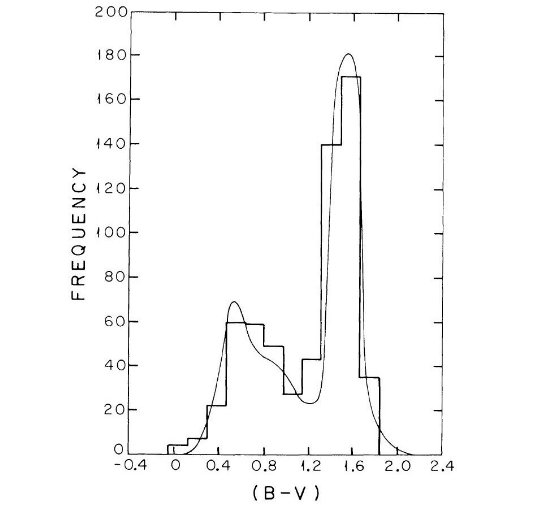

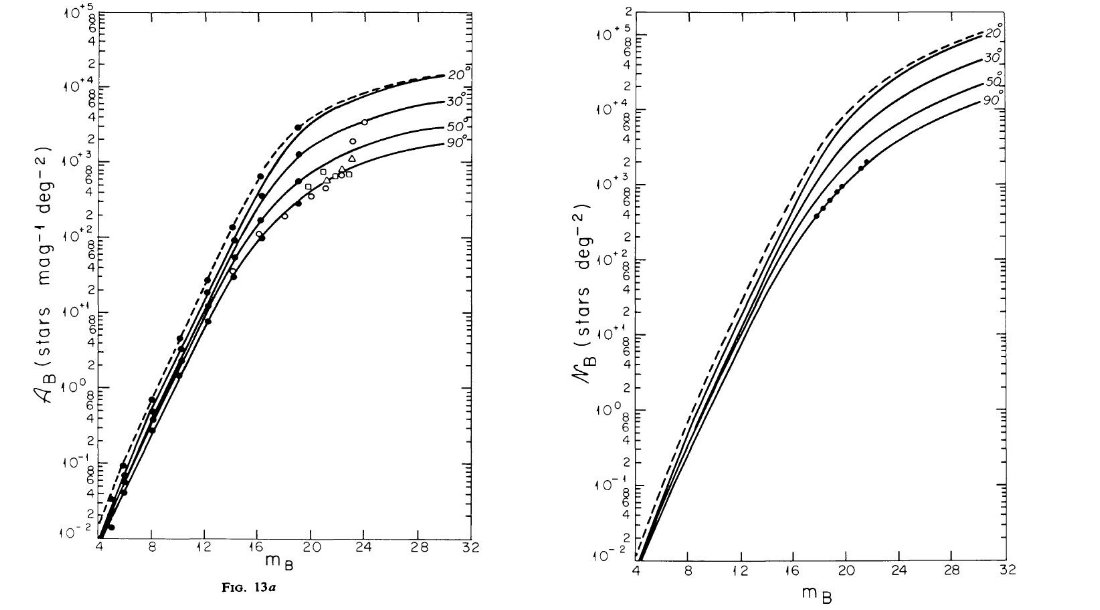

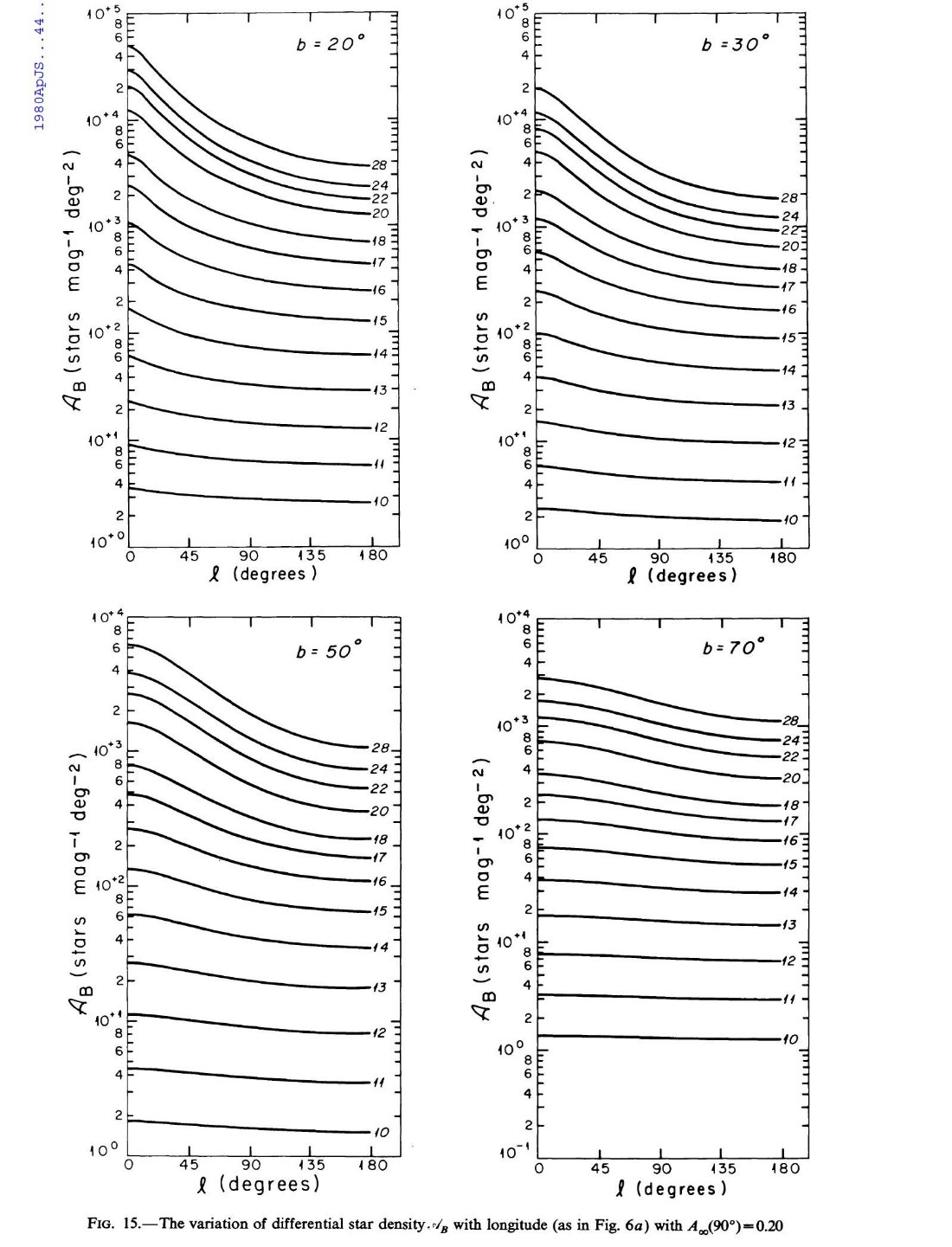

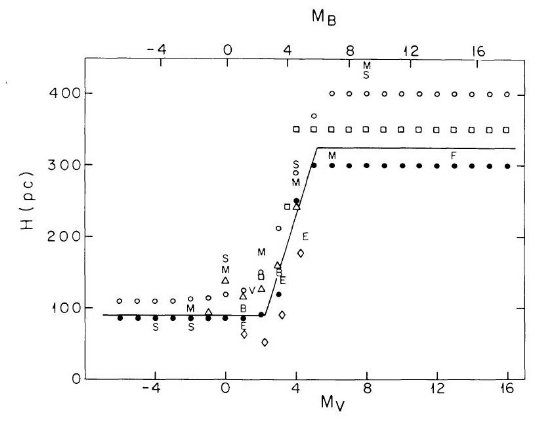

ここでは、古典的な可視域のスターカウントが 4 ≤ mV ≤ 22 で 単純な2成分モデルと合致することを示した。モデルから計算した mV = 21 等でのカラー (B-V) 分布は2個所から得たデータとよく合った。

今回は V, B について述べ、 R, I バンドは今後の報告にする。

2.銀河系のモデル

仮定(1)銀河は円盤+回転楕円体と考える。

(2)光度関数とスケール高は位置に依らない。近傍データを使う。

(3)回転楕円成分は高速度星からなり、種族II である。

(4)円盤は極端種族I から種族II までの広い巾の種族から構成される。

回転楕円体成分は時にバルジとかハローと呼ばれる。我々はハローの名を後に出てくる 第3成分のために取っておく。

2.1.円盤

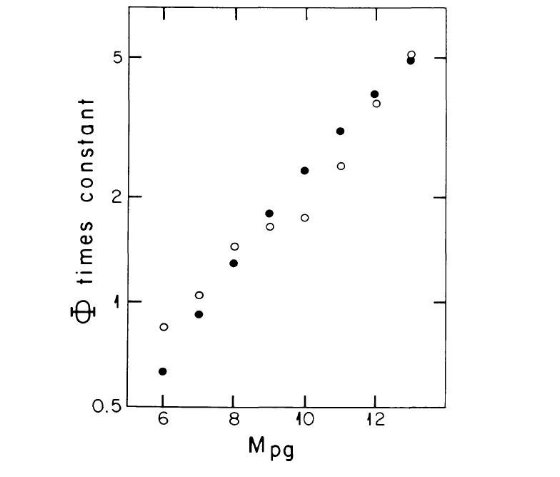

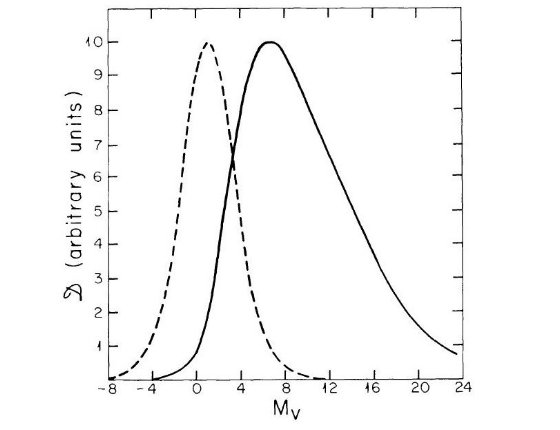

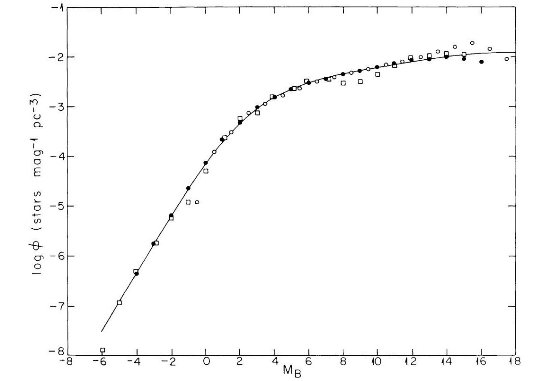

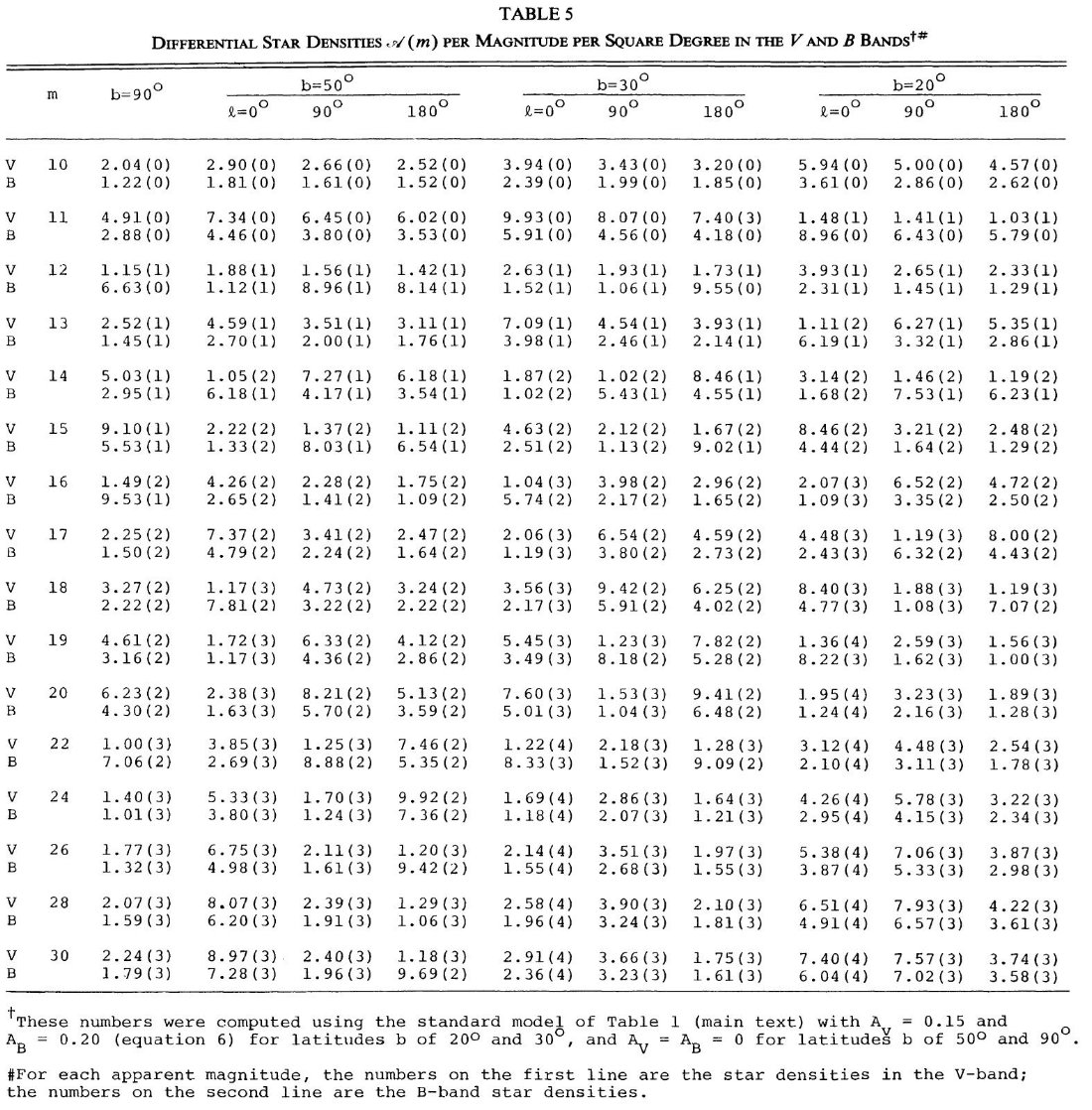

光度関数の範囲 近傍星は円盤に属すると看做して差し支えない。その光度関数はスターカウントと 距離決定から定められ、Luyten 1938 から Wielen 1974 に至るまで大きな変化はない。 図1は、 McCuskey 1966, Luyten 1968, Wielen 1974 の光度関数である。Mv = 7 付近の窪みは統計的に有意でなく、全ての観測に見られるわけでもない。Mv = 14 付近の 反りかえりまたは平坦化は実在するようだ。Mv ≤ -3 での光度関数はサンプル数が 少なすぎて不確かになる。多くの様々な手法の研究結果が一致することから円盤種族の 光度関数はよく確立していると言える。図1の最も暗い星は 0.1 M๏ であり恒星となり得る最低質量に近い。最も明るい星は非常に若い星団で見つかる星に 対応している。以下では Mv ≤ -3、 Mv ≥ +16 での不定性が及ぼす影響を考える。

光度関数の解析表示 簡単のため、光度関数を以下の解析表示で表わす。(Tremaine, Ostriker,Spitzer 1975, Soneira 1980)

| φ(M) = | n∗10β(M - M∗) | , ( Mb ≤ M ≤ 15 ), | ||

| [ 1 + 10-(α - β)δ(M-M∗ ]1/δ |

= φ(15), ( 15 ≤ M ≤ Md)

= 0, ( M ≤ Mb, or M ≥ Md)

ここに、n∗ = 4.03 × 10-3, M∗ = +1.28, Mb = -6, Md = +19

α = 0.74, β = 0.04, (1/δ) = 3.40

この関数は図1の実線で示されている。この関数を使用した結果は良好であった。

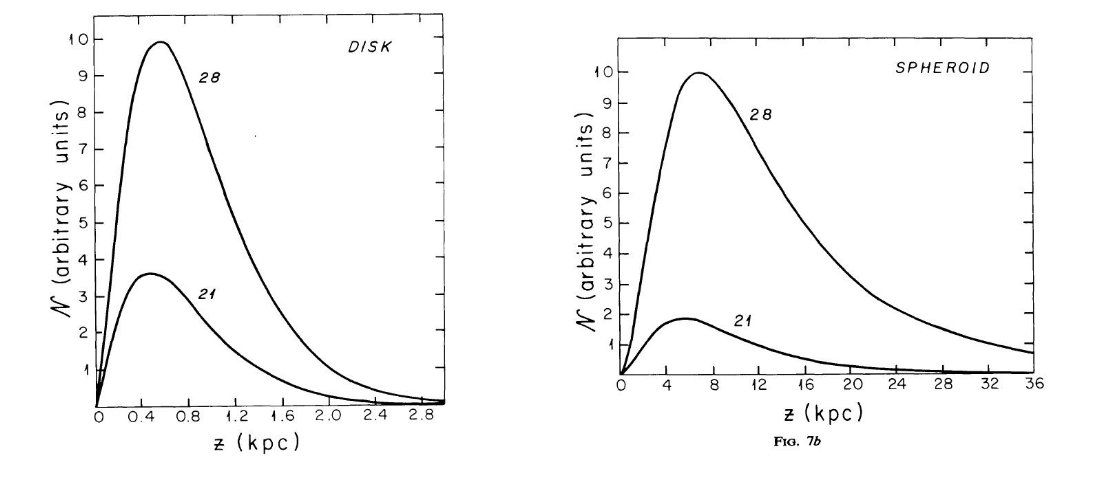

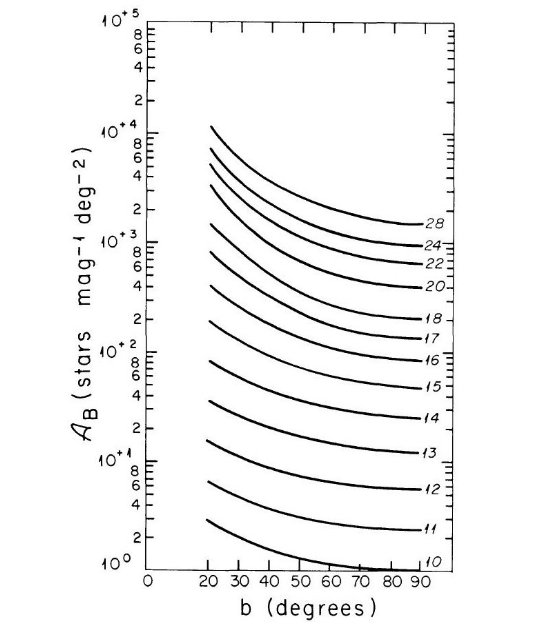

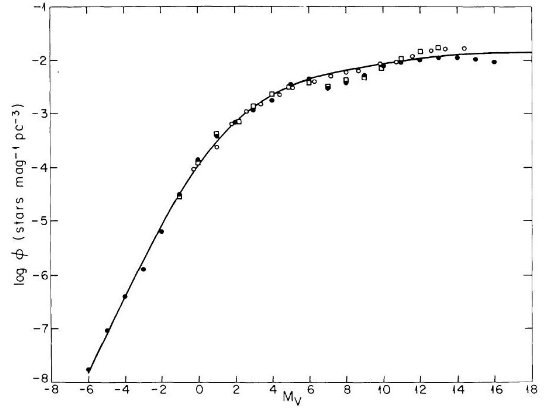

スケール高 円盤星密度のスケール長は質量(主系列等級 M )により以下のように変化する。

ρ(z,M) = ρ(z=0,M) exp[ - z/H(M)] (2a)

図2はスケール高 H の光度による変化を示している。暗い方 Mv ≥ +8 は外挿 である。Faber et al 1976 は M 矮星の Mv = +13 にまで、指数関数型スケール高 が約 300 pc であることを見出した。図の実線がここで採用する関係である。

進化の進んだ星はスケール高が大きくなるだろうから、白色矮星に対しては H = 325 pc を仮定した。mV = 15 より暗い所のスターカウントには巨星 のスケール高不定性の影響はない。晩期型巨星 (Mv ≈ +1) RC より下? のスケール高の評価には大きなばら つきがある。もっともらしいのは 250 pc (Oort 1960) だが、150 pc (Elvius 1965), 225 pc (Hill 1960), 300 pc (van Rhijn 1956) などもある。非円盤星の影響が強まる とこれらの見積もりは過大になりがちである。数スケール高を過ぎると、巨星密度 の低下が緩むのはこのためだろう。

図1 円盤星のVバンド光度関数。黒丸=McCuskey, 黒丸=Luyten, 四角=Wielen

図2 絶対等級によるスケール高変化。Schmidt 1959 データ使用。白丸=Schmidt

, 黒丸=Oort, 三角=Upgren, 四角=McCuskey, ダイア=Becker

巨星スケール高の違いは無視 結局、我々は図2の関係を全ての星に適用する。巨星や準巨星のスケール高が 250 pc の大きさであったとしても、銀極方向のスターカウントで mV ≤ 12 での増加は 20 % 以下であろうし、 mV ≥ 15 では何の 影響もないだろう。

動径方向密度変化 回転軸からの距離 x による密度変化は、

ρD(x) ∝ exp [ -(x-r0)/h], (2b)

で表わされる。r0 = 太陽銀河中心距離である。スケール長 h は de Vaucouleurs Pence 1978 に倣って 3.5 kpc とする。

円盤の密度変化 と言う訳で

ρD = exp[-z/H(M) - (x-r0)/h], (2c)

になるが、勿論軸付近では良い表現でない (Kormendy 1977)。しかし、本論文の結果は 軸付近の正確さにはあまり影響されない。 円盤星のスターカウント 光度関数と密度分布が決まるので、視線方向に積分すれば、円盤成分のスター カウントは完全に決定される。