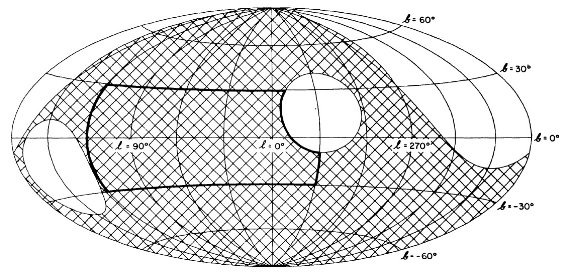

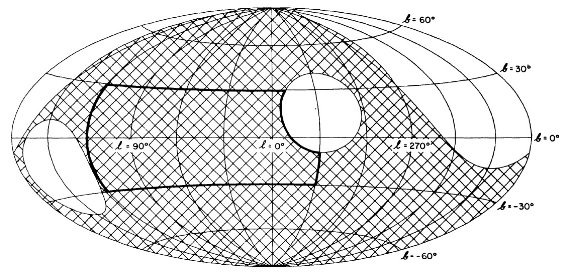

図3.網目=観測された領域。太線=この論文で扱う範囲。二つの小さい丸 領域=軌道の極。大きな空白=太陽方向。

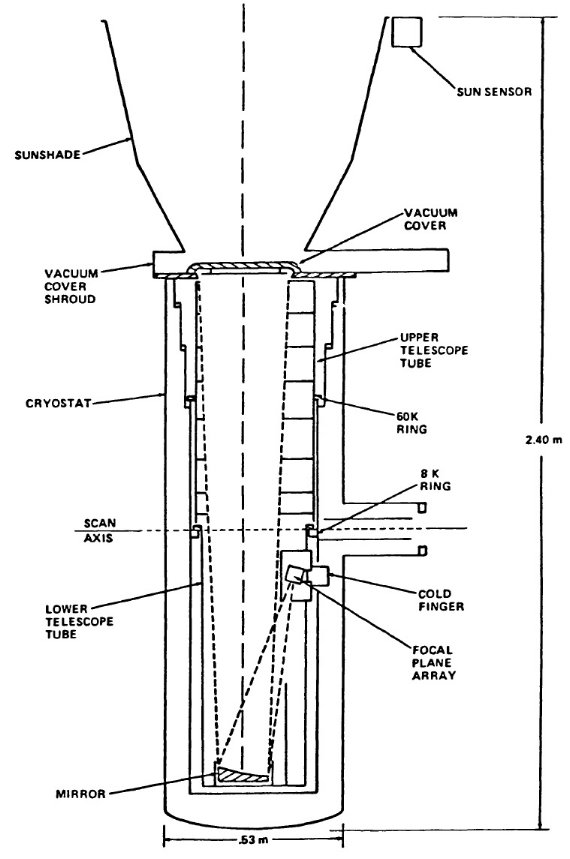

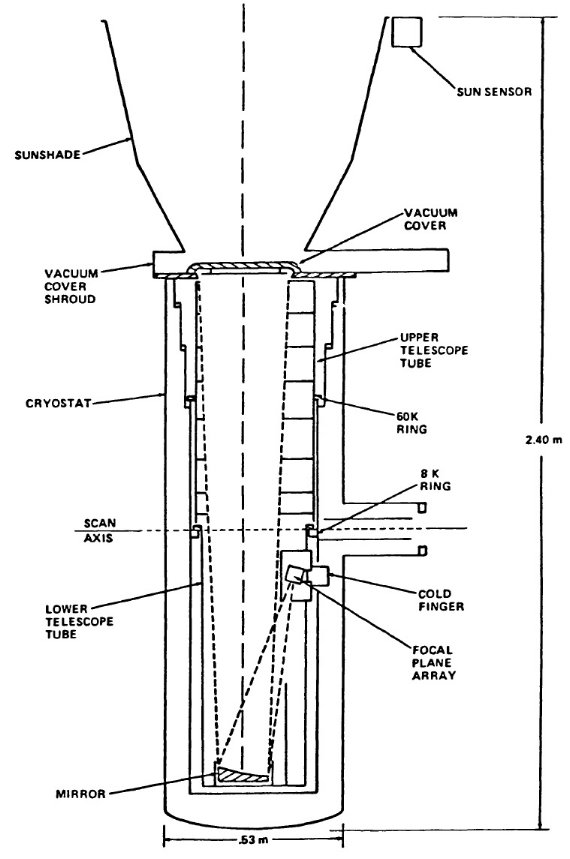

図1に IRT の見取り図を示す。観測の間、望遠鏡は 6°/sec でスキャンを 実行した。図3に観測がカバーした領域を示す。

図1.IRT 見取り図。

| Infrared Telescope (IRT) は スペースシャトルに搭載され、2.4 μm で空の大半を観測した。分解能は約 1° である。この論文では l = [-20, 120], b = [-30, 30] の較正マップを示す。 | 測光精度は 20.0 mag arcsec-2 である。ゼロ点を除くと、データは 気球による以前の観測と良く合う。ただし、高銀経で系統的なズレがある。 これらのデータはよりシステマティックな銀河系 2.4 μm 放射密度を与える。 |

1.イントロダクションIRT スペックIRT は 1985 スペースラボ2実験の一部として打ち上げられた。7日間の間に なるべく広い範囲を走査するため、一画素 = 0.6° × 1° という 粗い観測を行うため、IRT は口径 15.2 cm, 液体ヘリウム冷却 f/4 望遠鏡に 10 個の分離した光伝導素子を備えていた。IRT は 1.7 - 118 μm の間に 6 つの広帯域でスキャン観測を行った。 |

2.4 μm データだけ使えた 長波長データの大部分はシャトル周辺環境からの高い背景輻射のため使えな かった。中心 2.4 μm, 巾 1.3 μm のデータは良好であった。この論文は その内、 l = [-20, +120], b = [-30, +30] の結果を報告する。 |

図3.網目=観測された領域。太線=この論文で扱う範囲。二つの小さい丸 領域=軌道の極。大きな空白=太陽方向。 図1に IRT の見取り図を示す。観測の間、望遠鏡は 6°/sec でスキャンを 実行した。図3に観測がカバーした領域を示す。 |

図1.IRT 見取り図。 |

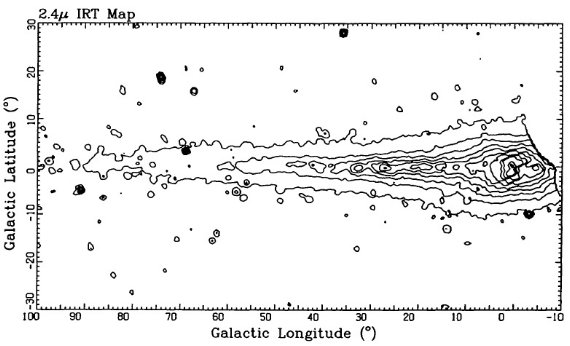

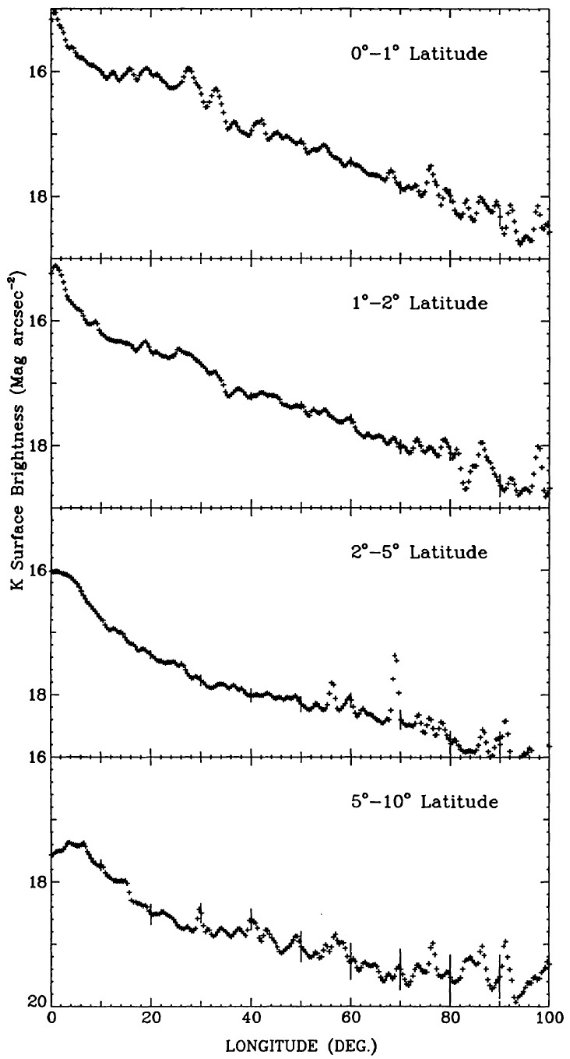

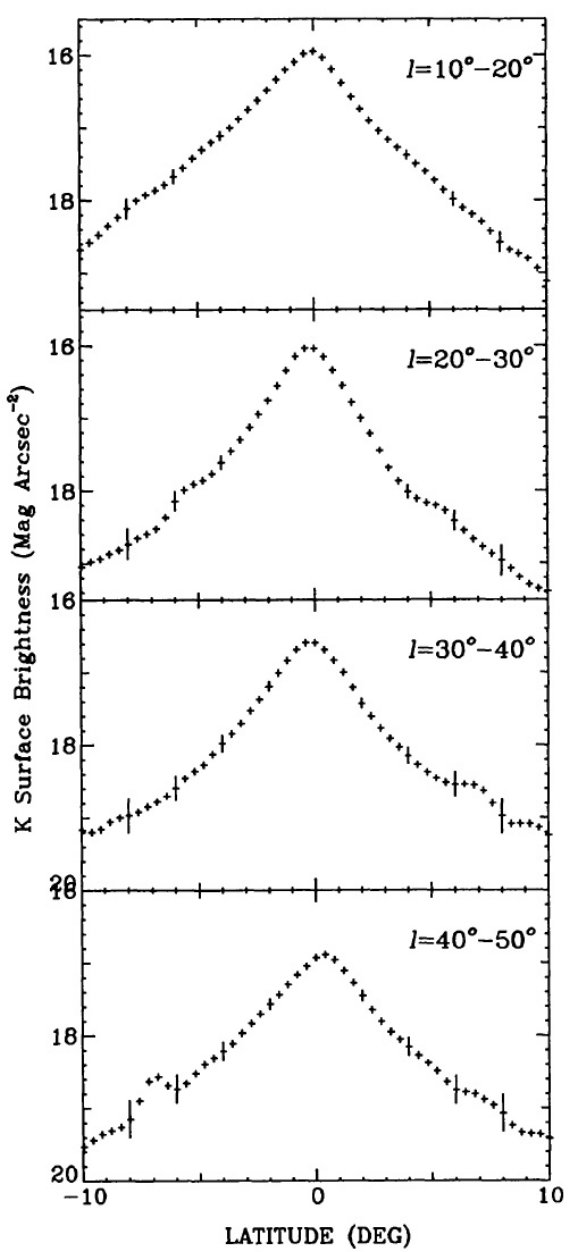

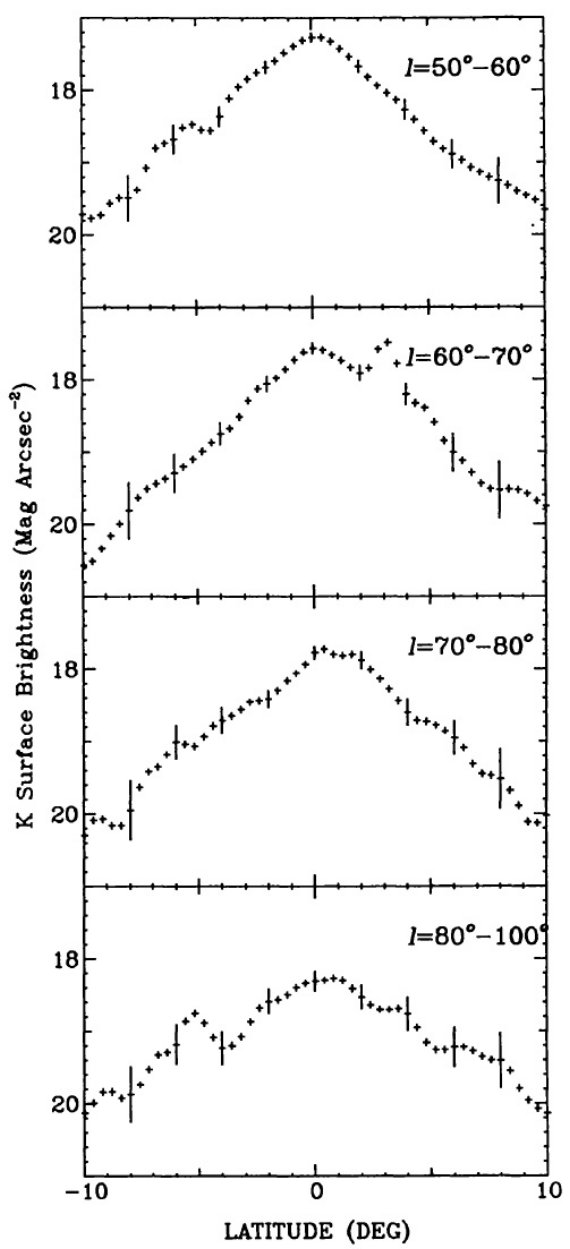

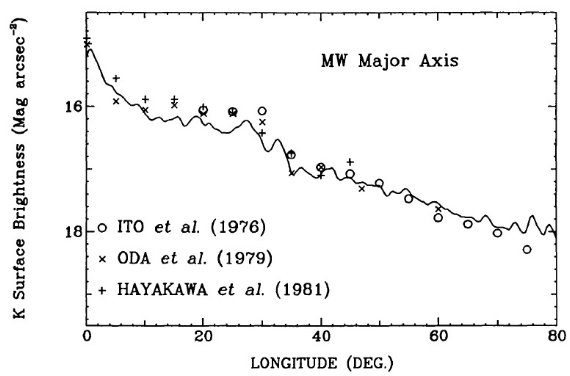

4.1.強度輪郭図5の説明図5に等輝度線マップを示した。負銀経でのカットは IRT の観測範囲限界 を示す。幾つか広がった天体が見え、 Koch et al 1988 では HIIR と解釈 したが、どうも低減光領域らしい。2.4 μm 輻射は主に K-, M-巨星と主系 列星からやって来る。星周、星間ダストの寄与は無視できる。可視の 1/12 しかないと言っても銀河面 1° 以内では減光を無視することは 出来ない。 図6の説明 図6は様々な銀緯での輝度の銀経による変化を示す。曲線は銀河面の上下 の平均である。 K = 0 は 4.88 × 10-14 W cm-2 とした。ここで注意しておくべきは全ての強度は (l, b) = (66, -21) での 強度に相対的に測られていることである。 図7 図7は銀緯に沿った輪郭を示す。  図5.2.4 μm 0.67 × 10-10 から 16 × 10-10 W cm-10 W μm-1 sr -1 対数 10 等分の等高線。 |

図6.表面輝度 I を等級に直した等銀緯カット。夫々は銀緯正負の平均である。 1 σ バーも示した。 |

|

|

図8.IRT 銀河面輪郭(実線)とバルーン観測との比較。 2.4 μm での銀河面測光観測は名古屋大と京大の二つのグループにより バルーン観測が行われた。これ等の観測と IRT とは l = [0, 75], b = [-10, 10] で重なる。IRT データとバルーンデータは定性的には非常によく合っている。しかし、 バルーンデータが等高線の形でのみ提示されているので定量的な比較は難しい。 |

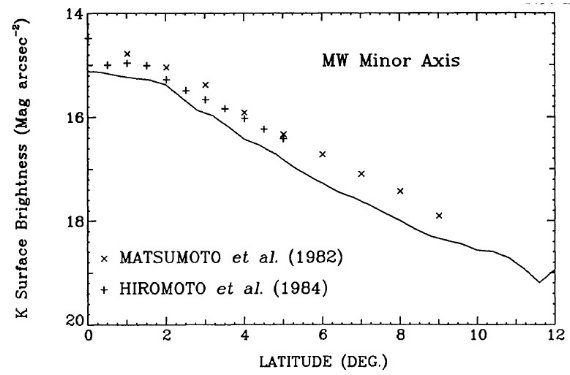

図9.IRT 銀河短軸輪郭(実線)とバルーン観測との比較。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|