5.a. 星間減光

固有スペクトル

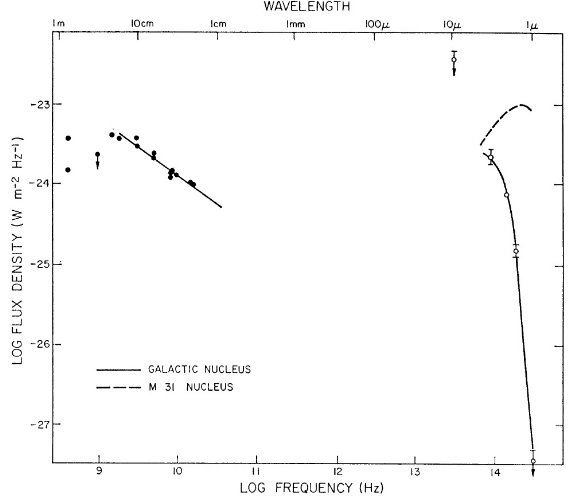

銀河系中心領域の固有スペクトルは Johnson 1966, Neugebauer, Becklin 1966

が測った M31 中心部と同じと考える。それは図7の破線に示されるように 4000 K

黒体輻射に近い。

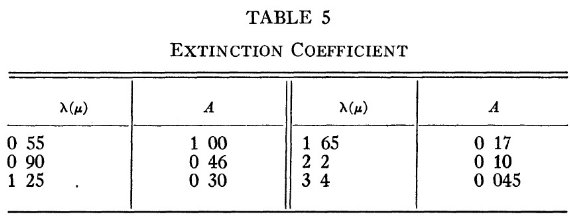

赤外減光

赤外減光則は Johnson, Borgman 1963, Johnson 1965 が太陽近傍で銀河中心方向に

対して得た減光則の平均値を使う。減光は次のように表される:

(Bν1/Bν2)obs =

(Bν1/Bν2)emit

exp[-τ0(A2 - A2)]

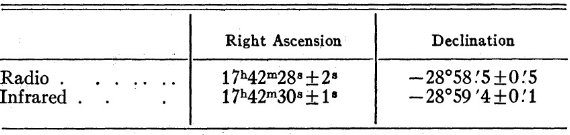

ここに、Bν1 = ν1 における表面輝度、A2 =

ν1 における減光係数で表5のように 0.55 μm で 1 に規格化されている。

τ0 = 0.55 μm における光学的深さである。

2.2, 1.65 μm, 2.2, 3.4 μm の波長セットはそれぞれ、

τ0 = 25±4 と 30±10 を与える。今後の議論は 25 を使う。

この値は Munich 1952 が太陽近傍 1 kpc で得た 2 mag/kpc と合致する。

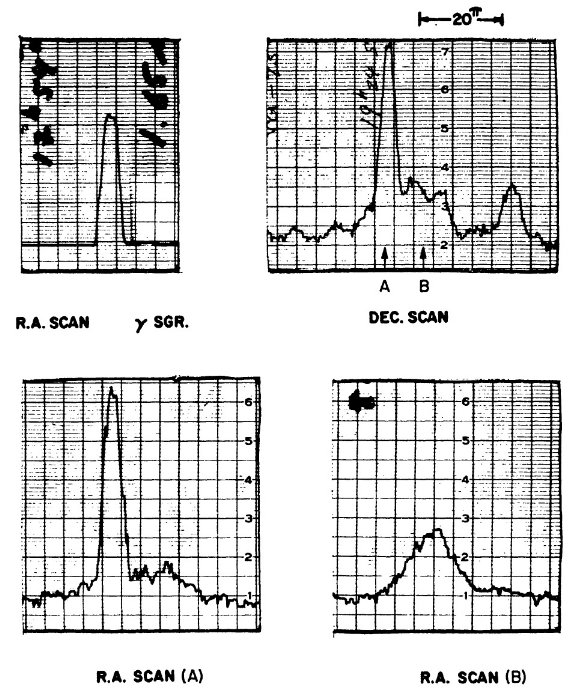

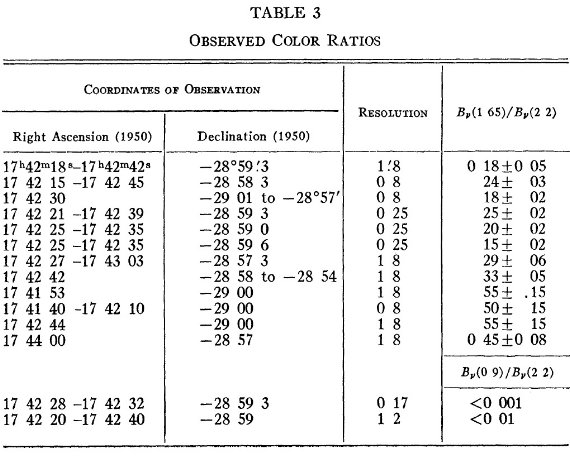

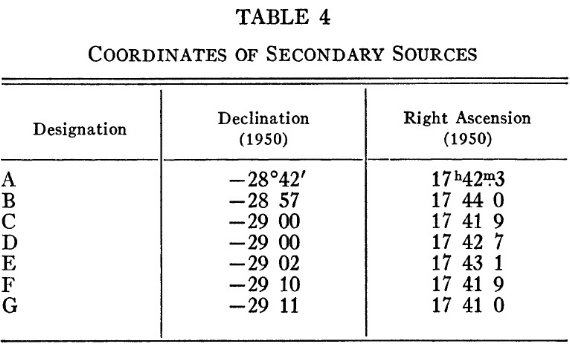

5.b. 二次的な広がった天体

二次的な広がった天体は中心天体のすそ野で減光の小さい部分が見えているのか、

独立の星団なのか、どちらだろう。おそらく前者であろうという根拠はそのカラーが

表3に示すように青いことである。星団であるとすると、青いカラーは星団が太陽と

銀河中心の間の中間点にあることを示唆する。

5.c. 銀河中心の物理的性質

光度分布

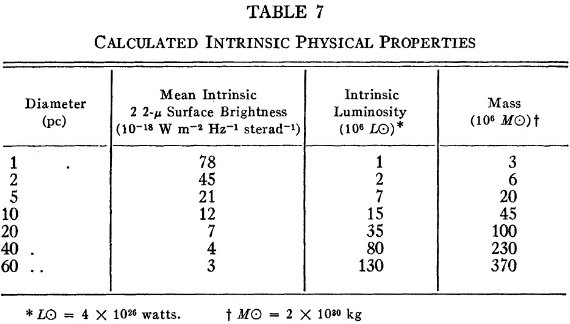

表7に、中心部の光度を半径の関数として示した。減光の不定性で数値にはファク

ター2の不確実性が含まれる。

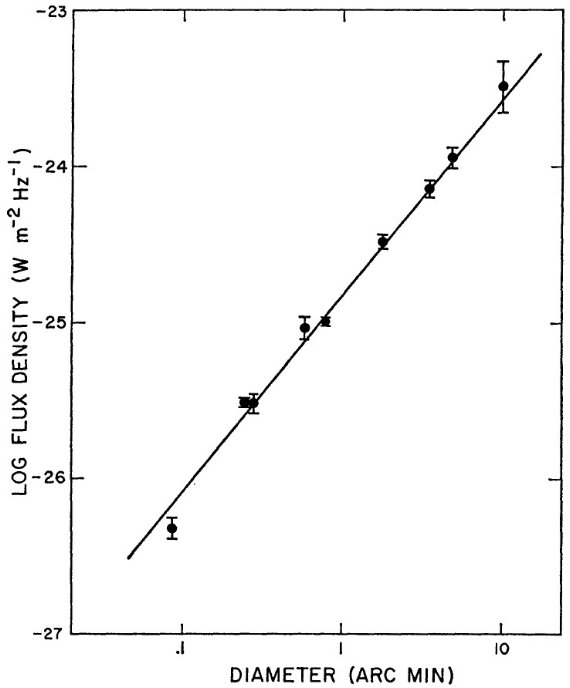

質量分布

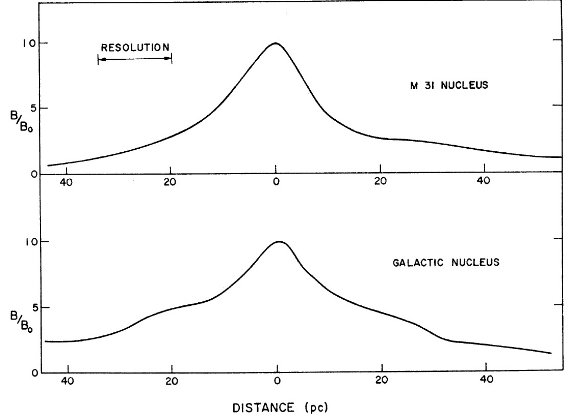

M/L = 10を仮定して質量を求め、表7に載せた。半径 1 pc 以内の平均密度は

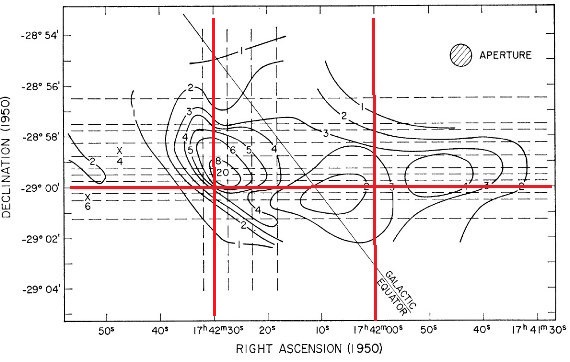

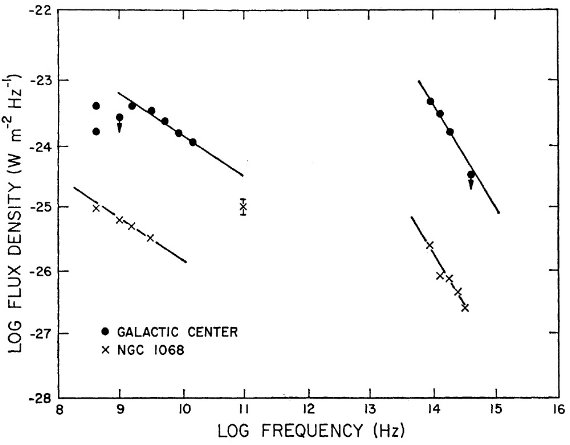

太陽近傍の 107 倍である。図8に示されるようなフラックスのべき乗は、

星密度が R-1.8 で落ちることを意味する。

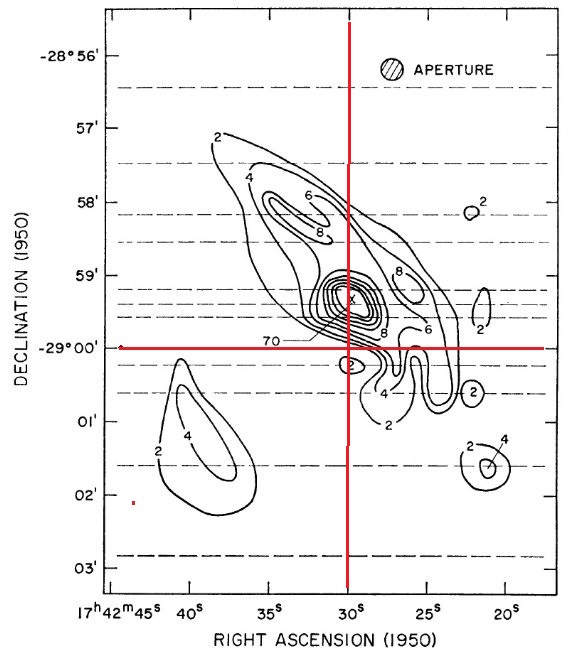

Rougoor, Oort 1960 は銀河中心 70 pc 以内の質量を定め、外挿から 20 pc 以内の

質量として 0.7 × 108 Mo を得た。表7を見ると、20 pc 以内の

質量は 2.3 × 108 Mo となる。これは良い一致と言える。

| |

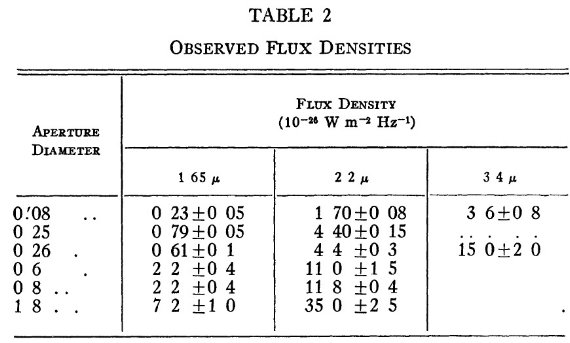

表5.減光係数

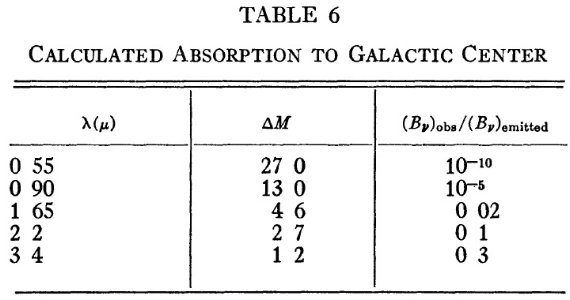

表6.銀河中止方向のモデル減光量

表7.銀河中止天体の固有性質

|