| R アソシエイションの分布は、局所 (Cygnus) 渦状腕構造が帆座 l = 265 方向、 2 kpc まで見える。この構造はカリーナ・サジタリウス腕からは明ら かに離れている。可視局所腕の内側の縁にダストが集まっているらしい証拠 がある。 | これは銀河の観測にも見られる。R アソシエイションを他の種類の銀河腕 追尾天体と組み合わせて、新しい可視渦状腕のマップを作った。このマップ から、渦状腕の巻き込み角 = 13±4° が導かれた。 |

|

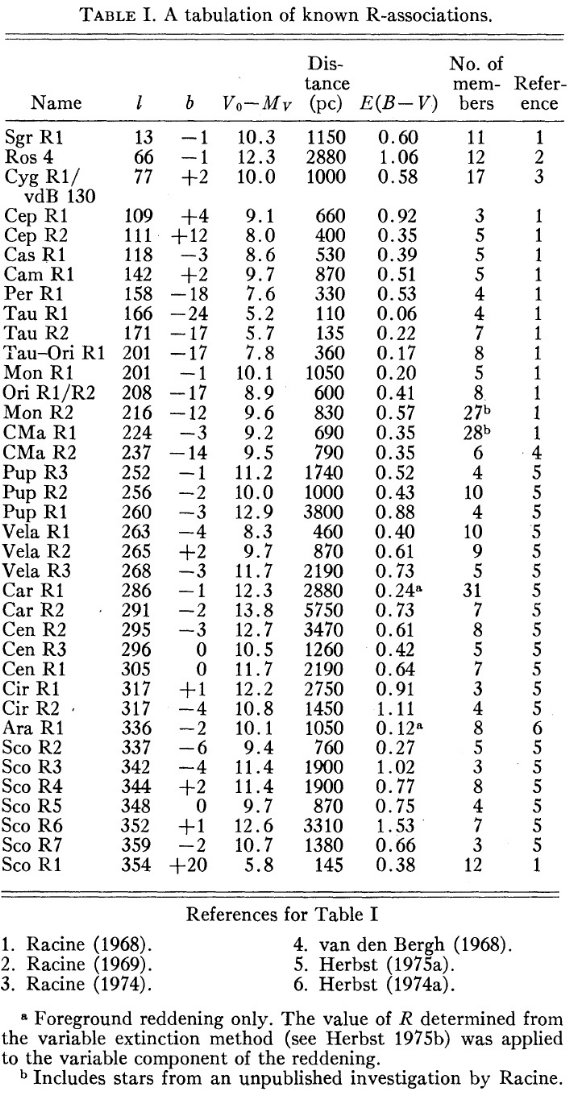

カタログ van den Bergh, Herbst 1975 は南天反射星雲の星のカタログを発表した。これらの星の UBV 測光と MK 分光 は Herbst 1975a に述べられ、それらは約 20 の R-アソシエイションの同定に 使用された。ここでは R-アソシエイションの分布を調べる。 渦状腕の追尾 R-アソシエイションが渦状構造の追跡に使えるというアイデアは Racine 1968 が最初に述べ、次いで、 van den Bergh, Racine, 1969, Racine van den Bergh 1970 で拡張された。 |

R-アソシエイションの利点 R-アソシエイションの利点は以下のようである。 (i) Lynds 1972 が銀河で示したように、ダストは HIIR よりはっきり腕を示す。 (ii) R-アソシエイションの表面密度は OB-アソシエイション より大きい。 R-アソシエイションの分布 ここでは、全銀河面の反射星雲に含まれる星のデータを総合し、R-アソシ エイションの分布を議論する。帆座にはっきりした腕の徴しが見え、局所渦状腕 の解釈が提示できた。 |

|

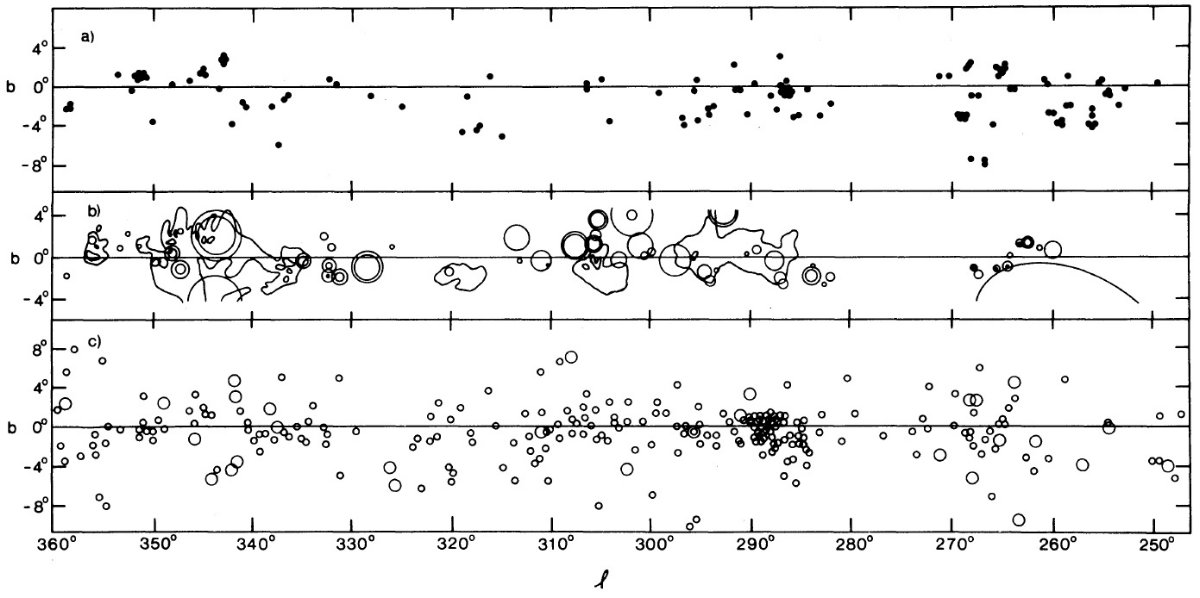

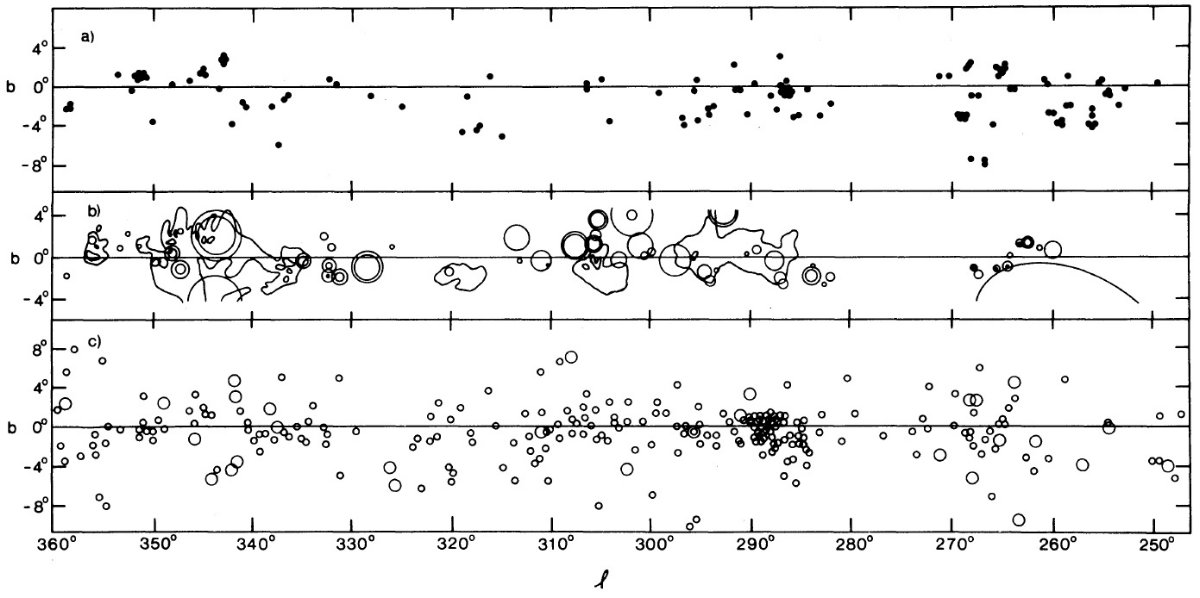

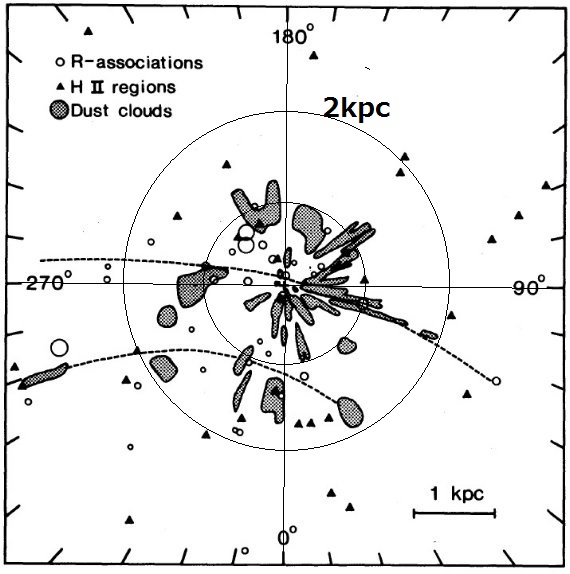

二つのカタログ van den Bergh, Herbst 1975 は北天の反射星雲 van den Bergh 1966 に南天のデータを合わせてその分布を議論した。北天の星雲はグールドベルト に沿った配置を示している。北天サーベイは明るい星を含む星雲に限定した ため、その距離は 1 kpc までしかない。一方、南天カタログは巾 12° に限定されているが、ずっと暗い星まで含む。従って距離も、ある場合には 5 kpc まで伸びる。 図1=星雲の方向ぶんぷ 図1には(a) 反射星雲の分布。(b) 可視 HIIR (Marsalkova 1974) (c) OB+ 星 Stephenson, Sanduleak 1971 を示した。 星雲の分布には目立つ塊りが3つ ある。とも座(Puppis)・帆座(Vela)方向 l = 260、カリーナ l = 286、さそり座 (Scorpius)l = 345 方向である。しかし、最も目立つのは l = [270, 282] の 穴である。Bok, van Wijk 1952 はこの穴が吸収によるものではなく、実際に そこには天体が欠けていると主張した。 図2=銀河面分布 表1には 39 の R-アソシエイションのリストを示す。それらの位置を銀河 面上にプロットしたのが図2である。丸のサイズはアソシエイションに属する 星雲の数に比例させた。 選択効果 図2で北天 l = 0, 240] の r > 1 kpc に R-アソシエイションがないのは 選択効果である。Ros 4 (l = 66) だけは Racine 1968 の研究があるのでここに プロットされた。 新しく現れた特徴=南天局所腕 興味深い特徴は帆座ととも座のアソシエイションが、北天の局所腕を帆座 l = 265 方向に 2 kpc 延ばした腕に付随していることである。こうして反射星雲で 描かれた局所腕は長さ 6 kpc になることが判った。 腕間の間隙 Walborn (1973) は局所腕と太陽円すぐ内側の腕との間の空隙を論じた。図2にはこの間隙が はっきりと現れている。実際の所、 l = [282, 360] では距離の助けがないと 間隙は認識されない。 l = [270, 282] では間隙に向かって眺めるので図1で 間隙が直接に見える。  図2.R-アソシエイションの銀河面分布。円のサイズはアソシエイションに属す る星雲の数に比例する。+=太陽。点線=アソシエイションで描かれた腕。 (1) l = 265 (帆座)から l = 70 (白鳥座)にかけて太陽位置のすぐ外側を通る 局所腕。(2) -I 腕。l =290 カリーナ接点を持つ。 l = 355 の遠い R-アソシ エイション Sco R6 はおそらく -II 腕に属するのであろう。l = [70, 240] に遠い R-アソシエイションが無いのは、多分明るい星に片寄った北天サーベイが 浅すぎたからであろう。 |

カリーナ接点 太陽円すぐ内側の腕、 Becker 1963 の命名法では -I 腕、はカリーナで接点 方向となる。ただし、この方向の星雲は大部分がカリーナ星雲に属している ように見える。ケンタウルス座、コンパス座(Circinis)、とも座(Ara)、さそり 座の R-アソシエイションは -I 腕をなぞっている。例外は Sco R6 l - 352, r = 3.31 kpc でおそらく -II 腕に属する。 第1象限の穴は星間減光? l = [20, 70] も星雲の間隙部である。Racine 1975 はここにある暗い反射星 雲を調べ、その多くがシグナスリフトに付随する近傍ダスト雲であることを示 した。 HIIR Marsalkova 1974 でも同様に l = [20, 70] では緩やかな密度 低下が見られる。この強い近傍星間吸収は、第1象限で -I 腕が正確にはどこ にあるのかの決定を難しくしている。第4象限では局所腕と -I 腕の間にはっ きり見えた間隙が第1象限にまで辿れるのか、-I 腕の接点は第1象限のどこに あるのか、はっきりしない。 HIIR の電波観測がこの問題を解決するだろう。  表1.既知 R-アソシエイションのリスト |

|

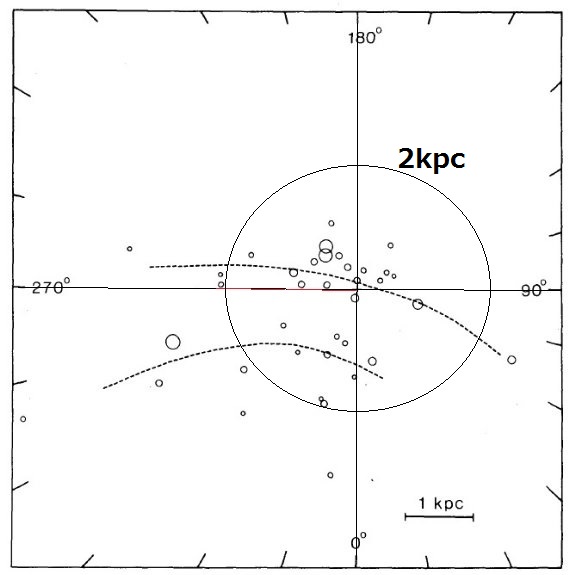

図3=銀河面分布の比較 図3には R-アソシエイション、 HIIR、 ダスト雲を比べた。距離を確実に するため、星が2個以上ある星雲のみを選んだ。ダスト雲を選ぶ基準は、 赤化増加/距離 > 1 mag/kpc である。 R-アソシエイションと HIIR の比較 一般に R-アソシエイションと HIIR の相関は良い。局所腕と -I 腕は 両者でよく表現されている。それに -II 腕も6個の天体で描かれている。 北銀河では HIIR が R-アソシエイションより遠くまで検出されているが、 それにはペルセウス腕と他の散らばった構造が見える。一つ大きな違いは 局所腕のベラ接点方向に HIIR が見当たらないことである。選択効果なのかも 知れない。もう少し良く見ると、局所腕において HIIR は R-アソシエイション より少し外側、つまり銀河中心距離大、に位置している。 ダスト雲の位置 図3のダスト雲の位置に関しては不確実性が大きい。しかし、前にも述べた l = [20, 70] の強い局所的減光はまったく確かである。また、腕と ダストの全体的な相関も明らかである。さらに、ダストの集中が -I 腕に見ら れる。しかし、腕間の穴はあまりはっきりしない。 ダスト雲と腕 ダストが局所雲の内側(銀河系中心に近い側)に集中しているのは面白い現象 である。同じことが Lynds 1972 により銀河でも報告されている。この効果は Bok, Hine, Miller (1970) によりカリーナ腕の接点方向で詳しく調べられている。吸収 の極大は l = 270、 反射星雲で形付けられた局所腕の内側の縁である。 局所腕では、従って、内側から、(1)明るい星を欠いたダストが腕内側の縁 にあり、(2)R-アソシエイション=B型星で照らされるダスト、(3)HIIR = O-, 早期 B-型星に励起されるガスが外側の縁、という順に進んで行くよう に見える。 (ダスト/ガス比不変なら、ダストがガス密度 最大点=ポテンシャルの底を示す。そこで星の密度は上がっているのか? それとも、星の密度は上がらず、重力ポテンシャルの底でなくてもショックが発生 してガスの高密度帯が生まれるのか?) (O-型星が B-型星の後にできるような順番だが いいのか?) この現象は以下の仮説を支持するものである。 (1) ダストレーンは密度波の位置=星形成開始を示す。 (2) 物質速度はパターン速度より速い。 (3) 重い星ほど形成に時間がかかる。 (3番目の仮定を支持する観測?) |

図3.太陽近傍における R-アソシエイション、可視 HIIR (Georgelin, Georgelin 1970, 1973)、ダスト雲 ( FitzGerald 1968 ) の分布。点線=図2に示した R-アソシエイションで決めた渦状腕。 |

|

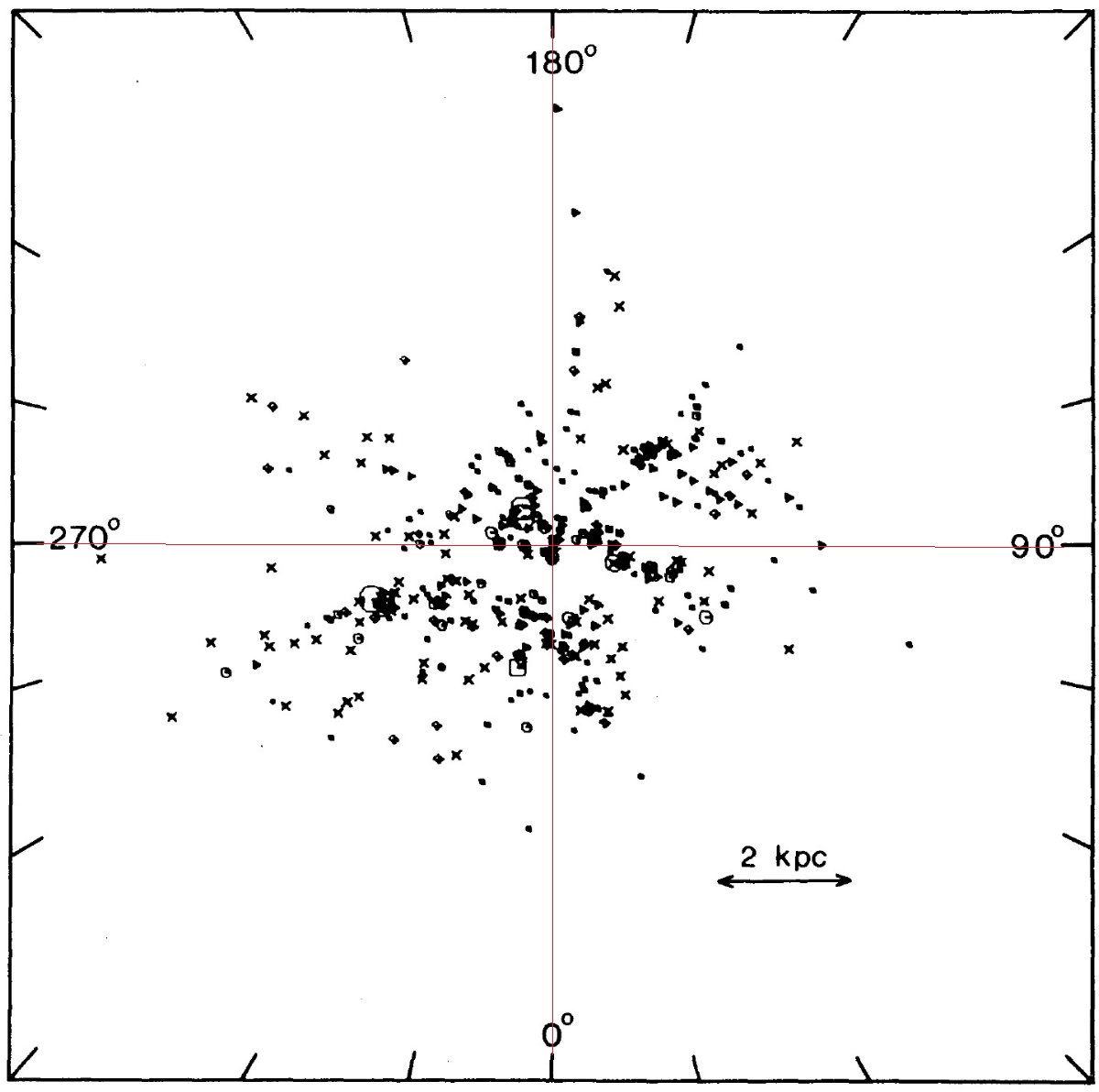

四つの腕追尾天体 (1) HIIR (Georgelin Georgelin 1970, 1973) (2) O-型星 Walborn 1973. (3) "sp", "Sp" が "b2", "B2" より早期の星団 Becker, Fenkart 1971。 (4) P > 11 d のセファイド Madore 1974. 図4には上の4種類の天体位置をプロットした。減光の決定には R=3.3 を 仮定した。図の特徴は以下の通り。 (1)シグナス方向 シグナス方向には局所腕の特徴がはっきり見え、 4 kpc 先まで追跡できる。 太陽はこの構造の内側の縁にある。 (2)第3象限の局所腕 l = [180, 270] では局所腕の特徴はそれほどはっきりとは見えない。腕の 分岐があるのかも知れない。外側の腕との結合の可能性もある。O-型超巨星、 Humphreys 1970, 明るい O-型星 Walborn 1973 にも同様の傾向が見られる。帆座 (Vela) 方向にはっきり見えた R-アソシエ イションの集中は幾つかのセファイドと OB-星でなぞられている。 |

(3)局所腕と -I 腕との間の間隙 局所腕と -I 腕(カリーナ・サジタリウス腕)との間の間隙はどの追尾天体 でもはっきり現れ、その長さは 8 kpc に及ぶ。しかし、 l = [20, 70] では この見かけ上の間隙は一部は強い星間吸収による。 (4)-I 腕の追跡 -I 腕は l = [282, 360] 方向でははっきりと追跡されて、その長さは 6 kpc ある。 l = [0, 50] では腕はややはっきりしない。これはその方向に太陽付近の 強い星間吸収があることも一部の原因である。 (5)-I 腕の内側 -I 腕の内側にセファイドと HIIR が散らばっている。これらは多分 -II 腕 に所属する天体であろう。遠い天体では小さい距離指数のエラーも実距離では 拡大されるので、腕がぼやけるのは自然である。Sco OB1 l = 344, r = 2 kpc が どの腕に属するのかは不思議である。というのはこの距離は腕間空間のほぼ 真中だから。 (6) ペルセウス腕ははっきり分かるが、 l = [170, 180] と l = 240 付近には 軸方向に延びる構造が見える。それらは図3を見ると、太陽近傍の吸収の穴 に対応する。 l = 240 付近のセファイドの集団は +1 腕 = ペルセウス腕が この吸収の窓を通して見えているのかも知れない。 |

|

帆座(Vela) 構造は局所腕なのか? 帆座(Vela) 構造がシグナス構造とつながって局所腕を成すという説は、 Humphreys 1970, や Walborn 1973 が唱えていたが、これまであまり支持されて来なかった。 ここではこの説に関する観測事実をいくつか述べる。 (1)腕追尾天体の集中 l = [260, 270] には、反射星雲、 HIIR、OB-星、超巨星のような腕の追尾天体 が集中している。また、l = [270, 282] はそれらの天体の穴となっている。その 先カリーナにはまた別の集中が見られる。これは単純に l = 265 と 285 では腕 を縦に見ており、l = 275 はその間と考えると自然に説明される。 2.距離を測って腕を追跡できた 天体距離の測定から、帆座構造はシグナス構造とつながり、 2 - 4 kpc 先まで 追跡できることが判った。 3.B8, A0-型星の最高密度域 Stergman, FitzGerald 1972, Moore, FitzGerald 1973 によると、 B8 と A0 星の最高密度域が l = 272, r = 0.5 kpc に存在する。これは帆座腕の内側の縁に 相当する。 |

4.帆座構造内側縁の吸収帯 帆座構造内側縁に強い吸収帯が存在する Bok, Hine, Miller (1970). これは Lynds 1972 が銀河に関してのべたことと一致する。 5.非常に若い天体 Vela R2 で Herbst 1974 が見つけたような非常に若い天体は渦状腕の解釈 と合う。 6.γ 放射 Thompson et al 1974 は帆座方向から強い γ 放射を発見した。その 解釈の一つがわれわれは腕を縦に見ているというものであった。 7.電波連続光 Green 1974 は l = [260, 270] 方向で電波連続光が強いピークを示すと 述べた。これも腕を縦に見ているという考えと矛盾しない。 とも座・帆座領域の重要性 とも座・帆座領域はこのように重要でありながら、これまであまり注意を 払われてこなかった。 Bok, Hine, Miller (1970) はカリーナ腕に関して渦状腕の断面図を得る重要性を強調した。もし、我々が l = [260, 270] で同様のことがすると、詳細な観測は非常に重要な価値を 持つだろう。実際、帆座断面図はカリーナ断面図に対し次のような利点がある。 (1)ずっと近い。 (2)NGC 3372 (カリーナ星雲)のように興味深いが、全体構造の研究には厄介 な天体が存在しない。 |

|

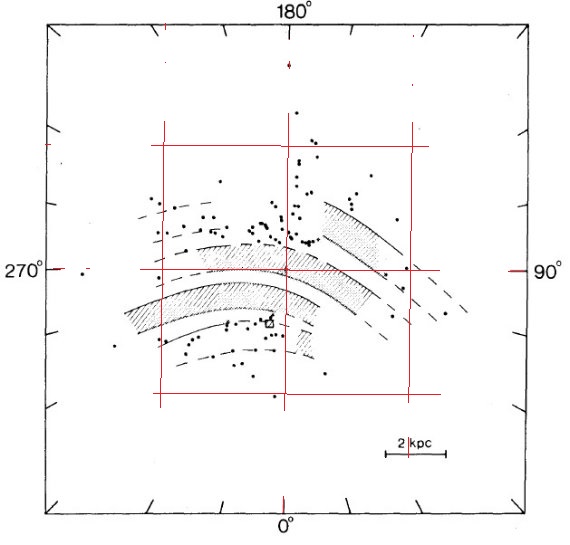

図5=まとめのスケッチ 図5には渦状腕構造の立場から見た可視域渦状腕の解釈である。これは Humphreys 1970, と Walborn 1973 の考えと似ているが、 Becker, Fenkart 1970 に代表される可視渦状腕の通常の考えとは異なる。通常解釈の大きな特徴は 腕のピッチ角が 25° と大きいことで、電波観測の結果と異なる。一方、 図5の解釈では、ピッチ角= 13±4° で両者の矛盾は解消する。 腕の巾と間隔 この変更は我々の銀河系を Sc 型より Sb 型に近くする。さらにカリーナ・ サジタリウス腕と局所腕から腕の巾と腕間距離を求めると、 腕の巾=750 pc 局所腕と -I 腕との間隙の巾=500 pc 腕中心の間隔= 1.25 kpc 上の値は腕の解釈とは無関係に成立する事実である。 |

図5.図4に基づいた局所腕の解釈。実線=腕がよく定義されている部分。 点線=やや怪しい部分。斜線=図4中で渦状腕追尾天体の密度が高い領域。 この領域の外にある追尾天体は個々に示した。プラス=太陽。 この解釈と観測とのズレは l = [150, 210] 方向である。この方向は局所腕 と外側の腕との間の架橋構造があるのかも知れない。 |